14,99 €

Mehr erfahren.

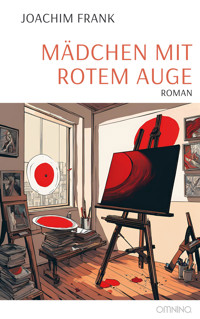

- Herausgeber: Omnino Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Malerin Carmen da Câmara steckt in einer Schaffenskrise. Das nutzt Serge, ein Meister der Kunstkopie, zu seinem Vorteil. Mit seiner Hilfe beginnt eine neue Phase in Carmens Werk, doch es sind seine Bilder, die auf einer Vernissage für Furore sorgen. Während sich für Carmen neue Türen öffnen und Serge heimlich Anerkennung findet, lockt für Händler und Galeristen viel Geld. Doch das fragile Gleichgewicht droht zu kippen – nicht zuletzt durch Jitka, das Mädchen mit dem roten Auge. Ein satirischer Gesellschaftsroman über die Kunstwelt, spannend, witzig, überraschend.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 400

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Mädchen mit rotem Auge

JOACHIM FRANK

Mädchen mit rotem Auge

Roman

für Sandi und Christoph

Impressum

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN:9783958943315

Lektorat: Maren Schönfeld

Coverabb: KI-generiert, canva.com

© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2025

Am Friedrichshain 22 / 10407 Berlin / [email protected]

www.omnino-verlag.de

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

Inhalt

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 1

„Ja, hallo Anni, hier Jan-Peter Wild. Ich will, oder besser gesagt, wir wollen eine kleine Feier machen. Nichts Großes ...

Weswegen? Na, Sie wissen doch, dass Felix die Club-Meisterschaft im Tennis gewonnen hat ...

Nein, wir wollen nur meine engsten und natürlich ein paar von seinen Freunden einladen, soll gemütlich und familiär werden. Ist ja nichts Weltbewegendes, das man an die ganz große Glocke hängen müsste, aber es schadet seinem Ansehen sicher nicht, ihn mal in den Mittelpunkt zu stellen und hochleben zu lassen. Sonst hat er mir ja wenig Anlass dazu gegeben, leider.“ Während Anni antwortete, blickte Jan-Peter auf den goldenen, zu einem Kelch geformten Pokal, der in seiner billigen Hässlichkeit wie ein Aufschrei inmitten der maßgefertigten Möbel von kalter Eleganz wirkte. Eleonora hatte vor ihrer Heirat darauf bestanden, das ganze Haus von Hamburgs führender Firma für Interieur und Design völlig neu einrichten zu lassen. Sein Blick fiel auf Carmen da Câmaras ‚Segelboote im Hamburger Yachthafen, XIII‘. Das und nur das hatte er gegen den erbitterten Widerstand seiner jetzigen Frau Eleonora von der alten Einrichtung retten können.

„Sie sagen es, Anni, die Kinder unserer lieben Freunde und Nachbarn sind wahrlich auch nicht durchweg Überflieger und Lichtgestalten ...

Was Felix damit anfangen kann? Ja, nichts eigentlich! Ist aber im Moment unwichtig ...

Ja, natürlich bin ich ein bisschen stolz auf meinen Sohn und freue mich für ihn, aber es hätte Anlässe gegeben, über die ich mich noch mehr ...

Nein, nein, alles in einem kleinen, angemessenen Rahmen. Übernächstes Jahr, zu meinem Fünfzigsten gibt’s dann den großen Bahnhof …

Genau! Mit allem Trallala, Sie wissen ja, wie ich das hasse.“ Sein Blick verharrte noch immer auf dem Bild, das ihn an die Zeit erinnerte, als er mit Margarete des Öfteren Richtung Elbmündung gesegelt war, die Westküste Dänemarks hoch, manchmal rüber nach Schweden. Mal wieder raus hier!, schoss es ihm durch den Kopf. Aber mit wem? Vielleicht mit …? Er unterdrückte den Gedanken sofort …

„Wird leider wegen der Geschäfte nicht anders gehen. Aber jetzt machen wir in gediegen und lauschig im kleinen Kreis …

Wann? Am nächsten Sonnabend ...

Nein, natürlich nicht übermorgen! Mein Gott, wie lange leben Sie nun schon in Norddeutschland? Langsam müssten Sie wissen, dass hier immer der übernächste Sonnabend gemeint ist, wenn man ‚am nächsten Sonnabend‘ sagt ...

Warum das so ist? Ja, was weiß ich denn!“ Er lachte kurz auf und fuhr sich belustigt über die Halbglatze. Schaute an sich hinunter, über die Wölbung seines Bauches. Abnehmen müsste ich mal wieder. Fünf Kilo – mindestens!‘ dachte er ...

„Also, damit keine Missverständnisse entstehen: Sonnabend, den 16. Oktober ...

Wie viele Leute? Sie können Fragen stellen! Warten Sie mal, vielleicht 30 oder 40 ... Richtig, das machen wir bei uns zu Hause ...

Essen? Rufen Sie bei Louise an, die soll ein bisschen was vorbereiten und, ja, sagen wir, um 18 Uhr liefern ...

Mit Personal? Äh, warten Sie mal ...

Fein, wenn Sie das machen wollen. Mit Ihrer Tochter? ...

Da haben Sie völlig recht, ist persönlicher, finde ich auch ...

Ja, natürlich soll Louise das alles nach ihrem Geschmack zusammenstellen, besser geht’s ja gar nicht. Anni, ich verlasse mich da ganz auf Sie ...

Richtig, Fingerfood, so Kleinigkeiten, ist heute ja total angesagt. Oder schon wieder aus der Mode gekommen?“ Er hasste Fingerfood. Immer schmierige Hände und das Geklecker! Wonach schmecken Shrimps denn schon? Ohne Soße: nach gar nichts! Austern wie salziges Wasser mit Zitrone! Alles Kokolores. Guschi hatte völlig recht: ‚Wenn das Zeug billig wäre, würd’s keiner essen‘ …

„Ich bin ja mehr für Kartoffelsalat mit Würstchen oder ’ne schöne dicke Currywurst mit Pommes, wissen Sie ja ...

Jaaaa! Ich denke an nichts anderes als an meinen Blutdruck, meinen Diabetes und an meine Plattfüße, Himmelherrgottnochmal! ...

Ja, ja, Sie haben ja recht! Aber reicht es nicht, wenn mir damit meine Frau dauernd in den Ohren liegt? ...

Ich weiß, ich weiß, Sie meinen es nur gut. Alle meinen es immer nur gut mit mir, alle, alle, alle ...

Wissen Sie, Anni, von niemandem höre ich mir so gern Ermahnungen, Vorwürfe, gute Ratschläge und Belehrungen wegen meiner Gesundheit an wie von Ihnen. Und wissen Sie warum? ...

Weil Sie die Einzige sind, die es wirklich gut mit mir meint! ...

Doch, doch, doch, die lieben alle mein Geld. Mich lieben sie, weil ich es habe. Drauf sitze. Es nicht rausrücke. Nicht damit rumschmeiße wie mit Kamellen zum Karneval ...

Und außerdem: Sie essen genauso gerne leckere, ganz und gar ungesunde Sachen wie ich, stimmt’s? Und scheren sich einen feuchten Kehricht darum, was die andere sagen ...

Eine Bitte habe ich noch, oder genauer gesagt, zwei Bitten: Sie müssen unbedingt diese unglaublichen Pflaumen im Speckmantel zu Louises gedrechseltem Hokuspokus beisteuern. Die sind nämlich unschlagbar! Und eine Schüssel mit dieser himmlischen Mohncrème! ...

Natürlich mit dem Fruchtparfait! ...

Und von beidem reservieren Sie für mich eine ordentliche Portion hinter den Kulissen, ja? ...

Da könnte ich mich reinsetzen!“ Er seufzte und rieb sich mit der freien Hand über die Halbglatze …

„Klappt das, Anni? ...

Super! Du bist eine Perle! ...

Meine Frau? ...

Ja, äh, muss wohl sein ...

Reden Sie bitte mit ihr, ja? ...

Ach, wunderbar! Sie wissen am besten, wie man mit meiner Herzdame umgehen muss ...

Ja, genauso wie immer! …

Und, ach, ja, beinahe hätte ich das vergessen: Am Ende des Buffets muss eine Wanne mit Currywürsten für meinen alten Freund Gustav Körber stehen …

Nein, die soll natürlich nicht Louise liefern! Die schmecken immer so, so, wie soll ich sagen – so gesund. Ich gebe Ihnen noch die Adresse, von wo Sie die bestellen sollen. Da gibt’s so einen Imbiss am Hauptbahnhof. Die haben eine Currywurst, die ist unschlagbar!“

In zehn Tagen also, da bleibt viel Zeit, dachte Anni. Vorher musste sie notgedrungen mit dem Hausdrachen reden. Nervig, aber unumgänglich, wenn sie jede Menge Ärger vermeiden wollte. Sie wusste um die Befindlichkeiten von Eleonora Wild, schließlich arbeitete sie lange genug hier im Haus. Da kennt man die Marotten der Herrschaften, deren Stärken und Schwächen und auch das Verhältnis der Eheleute zueinander – fast sogar ein bisschen zu gut. Anni wusste aus Erfahrung, wie sie ihre, oder genauer gesagt, die Wünsche von Jan-Peter Wild bei seiner zweiten Frau, der Chefin, durchsetzte: Immer das Gegenteil vom eigentlichen Ziel vorschlagen, nie der Frau nach dem Mund reden und am Ende immer ärgerlich, mürrisch und besiegt klingen. Am besten alles zusammen. Also durfte sie unter keinen Umständen fragen, was Eleonora Wild von Fingerfood halten würde.

In stiller Vorfreude lächelte Anni in sich hinein, wenn sie an das Gespräch mit der Dame des Hauses dachte: Waaas? Currywurst mit Pommes? Ich habe wohl nicht richtig gehört!!! ...

Eisbein mit Sauerkraut? Anni, sind Sie nicht bei Trost? ...

Kommen Sie mir nicht mit Käse-Igel und Toast Hawaii! …

Wir wollen uns doch nicht blamieren, immerhin kommen auch ein paar nicht ganz unwichtige Leute. Nein, etwas Leichtes, Kleines, Apartes ...

Auf keinen Fall Käsehäppchen! Ich denke eher an, an, an, ja, sagen wir Fingerfood ...

Nein, das können Sie nie und nimmer alles selber machen, wer soll denn dann den Haushalt führen? ...

Um Gottes Willen, auf keinen Fall die Dilettanten von diesem schrecklichen Partyservice! Mir wird noch jetzt ganz schlecht, wenn ich an die ordinären, ungenießbaren Häppchen denke auf der Geburtstagsfeier von dieser entsetzlichen Jutta Körber! Wir wollen uns doch nicht lächerlich machen! Rufen Sie in Louises Landgasthof an, und fragen Sie, ob die uns nicht ein hübsches Fingerfood zusammenstellen können ... Personal? ...

Meinen Sie wirklich, dass wir da Serviererinnen engagieren sollten? Wäre es nicht viel netter und persönlicher, wenn Sie und Ihre Tochter das machen würden?“

Als Anni ihr Handy aufklappte, um Eleonora Wild anzurufen, fiel ihr das japanische Sprichwort ein, in dem die Ehe als Grab des Lebens bezeichnet wird. Jan-Peter tat ihr leid, diese Frau war eine Strafe. Wofür eigentlich?

***

Sie kam zu spät. Nicht so viel, dass ihr Erscheinen Gefahr gelaufen wäre, vom Begrüßungsgeplauder anderer Gäste verschluckt zu werden. Sie kam immer so viel zu spät, dass sie sich eines Extras an Beachtung sicher sein konnte. Während die anderen in der anfänglichen Verlegenheit nach Themen suchend und Sekt nippend nebeneinanderstanden, um erste Belanglosigkeiten auszutauschen und sich gegenseitig mit schiefem Lächeln zu beäugen, wurde ihr Erscheinen zum willkommenen Anlass, sich voneinander ab- und sich ihr zuzuwenden.

Nein, sie knallte die Tür nicht wie Clawdia Chauchat in Thomas Manns Zauberberg hinter sich zu, wenn sie den Raum betrat, um die Aufmerksamkeit aller auf sich zu lenken. Dieser Effekt war verbraucht. Stattdessen leuchtete immer etwas Rotes in ihrem Haar; eine Schleife, Spange, auch mal ein blinkendes Lämpchen. Ihr Kopfschmuck bestand aus einem undefinierbaren, nestähnlichen Gebilde, das auf rätselhafte Weise zusammenhielt. Mancher Gast, wie etwa Fondsmanager Hohlfeldt, war sich nicht sicher, ob das überhaupt eine Frisur oder nicht eher ein Missgeschick, der letzte Schrei oder der letzte Scheiß war. Ähnlich kam ihm übrigens ihr gesamtes Outfit vor, das wie in Hast zusammengerafft wirkte, ganz so, als wäre es von einem erschrockenen plötzlichen Erinnern Du musst ja los! Zu diesem blöden Fest! diktiert worden. Heribert Hohlfeldt sah seine Frau Silvia mit fragendem Blick an, die jedoch seine Zweifel sofort zerstreute: „Ist sie nicht hinreißend, Heribert?“, und sich in der Hoffnung in die Nähe der Angekommenen drängte, von ihr vielleicht sogar mit einem Händedruck begrüßt zu werden. Auf eine Umarmung wagte sie gar nicht zu hoffen, denn dafür reichten ihre bisherigen Käufe bei weitem nicht aus.

Kaum angekommen, fiel die Künstlerin dem Gastgeber Jan-Peter Wild mit einer Leidenschaft um den Hals, als wäre dies ein Wiedersehen nach Jahren einer schicksalhaften Trennung. Ihr Busen wogte dem Begrüßungsopfer unter dem Gewirr von Bluse, Bändern, Tüchern, Ketten und Ringen mit einer Wucht entgegen, die den Zwangsbeglückten zu erdrücken drohte. Spätestens nachdem der sich aus Umklammerung, Textilien und Schmuck der Künstlerin nach Luft schnappend befreit hatte, stand sie im Mittelpunkt des gesamten Auditoriums. Das musste sich dagegen mit einem nachlässigen Winken, einem angedeuteten Kopfnicken oder völliger Ignoranz der Angekommenen begnügen, denn die Temperierung von Carmens Begrüßung wurde von Rang und Bedeutung des nicht, kaum oder eben noch wohlwollend Beachteten bestimmt. Es schien, als hinge der Grad von Carmens Zuneigung vor allem davon ab, ob jemand bereit war, sein Geld wenigstens gelegentlich, besser häufig und vor allem zukünftig erwartbar für den Erwerb ihrer Werke auszugeben.

Emanuel, seines Zeichens Cellist in einem leidlich erfolgreichen Kammerorchester, beugte sich nah zu seinem Freund Carlo, wodurch er noch tiefer in dessen ihn umgebende Wolke schweren, süßlichen Parfüms drang, und raunte ihm zu: „Dass sie so gar nicht darauf achtet! Unappetitlich finde ich das!“ Als Carlo ihn fragend ansah, nickte er in die Richtung der Künstlerin und erklärte: „Ihre Hände! Ja, siehst du das denn nicht?“

Die waren tatsächlich nie ganz sauber. Nein, sie waren nicht schmutzig, nicht ungewaschen im üblichen Sinn, aber ein schwarzer Strich hier oder ein farbiger Klecks dort demonstrierte jedem, dass die Künstlerin wie gewaltsam aus einem Schaffensrausch gerissen worden sein musste, der ihr entweder keine Zeit für eine sorgsame Reinigung erlaubt hatte, oder ihr war – aus der Tiefe ihres kreativen Tuns aufgeschreckt – schlicht und ergreifend gar nicht die Idee gekommen, an eine derartige Banalität zu denken. Hätte sie jemand darauf angesprochen, wäre ihr das nicht etwa peinlich gewesen. Ganz im Gegenteil: Jeder hatte dankbar für ihr Kommen zu sein, schließlich gab es für eine Künstlerin wie sie Wichtigeres als beiläufige Eleganz oder aktuelle Mode. Sie trug die farbigen Kleckse mit der gleichen Selbstverständlichkeit zur Schau wie Carlo und Emanuel ihre identischen Fingerringe und Kettchen um die Handgelenke. „Findest du nicht auch“, fragte Carlo seinen Freund, „dass ihr Auftritt etwas arg schrill geraten ist?“

„Wie meinst du das?“

„Nun, als sie sehr erfolgreich war, hatte sie sowas nicht nötig.“

„Du meinst ...?“

Tatsächlich wurde hier und da gemunkelt, dass die Verkäufe von Carmens Bildern stagnierten, wenn nicht rückläufig waren.

Carlo fand Carmens exaltiertes Benehmen peinlich. Es schien ihm Ausdruck und Beweis ihres Niederganges zu sein, ein verzweifelter Versuch, das verblassende Interesse mit künstlichem Licht aufzuhellen. Als er Emanuel anschaute, zog der überrascht die Augenbrauen hoch und die Mundwinkel runter.

Alles bloß dummes Gerede? Neid? Gestreute Gerüchte, um Carmen zu schaden? Wer sich in den weiten Räumlichkeiten umsah, konnte nicht übersehen, dass es mehr war als Achtung und Anerkennung, die die Künstlerin umfluteten, es waren Bewunderung, Zuneigung und Verehrung, die sie umgaben. So jedenfalls musste sie all die devoten Gesten, das respektvolle Zur-Seite-Weichen und die allüberall lächelnden Gesichter deuten, in die sie bestenfalls flüchtig sah. Wer die Künstlerin derart als Mittelpunkt in dieser Aura von Ruhm und Reichtum erlebte, konnte nicht ahnen, dass die so sehr Geschätzte wirklich ein Problem hatte, und zwar ein gravierendes: Sie konnte nämlich gar nicht malen. Obwohl, erstens war das kein Problem, weil sie ihre Bilder glänzend verkaufte, und zweitens konnte sie natürlich malen, aber eher dekorativ als innovativ. Spötter – von denen es neben Steuerberater Thorsten Voigt einige wenige gab – behaupteten, ihr wirkliches Können bestünde darin, ihren Kunden Bilder für die jeweiligen Räume in gewünschten Größen passend zu Möbeln, Tapeten und Lichtverhältnissen anzufertigen, um die Funktionalität spezifischer Räume durch Format, Komposition, Ausdruck, Farbigkeit und Motiv ihrer Kunstwerke zu optimieren. Ihre Bilder waren ideal, um dem opulenten Interieur von Vorstadtvillen einen – je nach Blickwinkel und Urteilsvermögen – kunstbehauchten beziehungsweise kunstseidenen Akzent zu verleihen. Mit leichter Hand schuf sie genauso gekonnt kulinarische Kompositionen für Speisezimmer wie Witwen tröstende Portraits ihrer verblichenen Ehemänner. Ihre schwül-erotischen Gemälde für Schlafzimmer aber galten in bestimmten Kreisen als ihre absolute Spezialität.

Die Malerin war erfolgreich. Ziemlich erfolgreich, wenn man die erzielten Preise ihrer Werke zugrunde legte. Zwar kaum über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannt, zwar nicht gefeiert, ja nicht einmal gewürdigt von nationaler oder gar internationaler Fachpresse oder durch Ankäufe von Museen, aber sie verkaufte an ein ihr ergebenes Publikum, dem es offensichtlich egal war, dass es Kritiker gab, die hinter vorgehaltener Hand behaupteten, ihre Kunst enthielte weder Aussage noch Botschaft und von Inspiration oder Intuition sei sie bestenfalls dürftig erhellt.

Was machte das? Sie verkehrte, wenn auch nicht in den allerhöchsten, aber immerhin in turmhohen Kreisen dieser großen Stadt, in der Geld und Glück Synonyme zu sein schienen. Und wenn ihr am Rande auf Umwegen Kritisches zu Ohren kam, pflegte sie zu sagen: „Für mich ist es keine Kunst, eine Frikadelle an die Wand zu nageln und anschließend darüber zu philosophieren.“ Das Lachen der anderen gab ihr immer recht, und wenn sie fragte: „Wer will das denn bei sich zuhause haben?“, war ihr allseitige Zustimmung gewiss. Ihre Bilder waren nicht hermetisch; sie enthielten keine unentschlüsselbaren Rätsel, keine unangenehmen Fragen oder Gesellschaftskritik. Sie waren verträumt, von Sinnlichkeit, Melancholie und Schönheit durchdrungen, von wohltuender Ruhe und gehauchter Erotik, oder sie erzählten von Meer, Strand und vorbeiziehenden Schiffen auf Fahrten in ferne Länder, die nahe dem Paradies gelegen sein mussten. Vor ihren Gemälden musste niemand ratlos nach Interpretationen suchen, hier reichten gedimmtes Licht, dezente Hintergrundmusik und ein gutes Glas Wein, um das Werk in einem stimmungsvollen Kontext zu erleben und zu genießen. Und darauf – nur darauf! – kam es an.

„Ich bin keine Künstlerin, ich male nur Bilder“, lautete ihr selbstverliebtes, mit kokettem Augenaufschlag gewispertes Credo, wenn kunsttheoretische Diskussionen zu abstrakt und anspruchsvoll zu werden drohten. Und mit diesem charmanten wie geschickten Understatement nahm sie allen hochnäsigen Kritikern den Wind aus den Segeln. Das war allerdings nicht die ganze Wahrheit, denn wie gern wäre sie als bedeutende Künstlerin anerkannt worden, gerade von jenen, die in der Kunstwelt entschieden, was als wahre Kunst zu gelten hatte oder eben nur gefällig war. Gänzlich hatte sie den Traum noch nicht aufgegeben, nicht nur von einem ihr gewogenen Publikum geschätzt zu werden, sondern von der Fachwelt. Sie war der festen Überzeugung, dass Künstler, deren Bilder eine gewisse, von den allermeisten Betrachtern nicht verstehbare Abstraktion erreichten, entweder gehypt oder ignoriert wurden. Auf der anderen Seite schreckte nichts sie mehr ab als die Vorstellung, vereinsamt in irgendeiner Dachmansarde einer künstlerischen Inspiration nachzuhängen, die dem Rest der Welt vollkommen gleichgültig war. Darum konnte es nicht gehen, jedenfalls nicht ihr. Sie wollte gleichzeitig Anerkennung als Künstlerin bekommen und Geld mit ihrer Kunst verdienen. Nicht weil sie Geld brauchte, sondern weil Geld verdienen gleichbedeutend war mit Anerkennung und Erfolg. Weil ihr das wirklich wichtig war, verharrte sie in einer Ästhetik der renditegesteuerten Beliebigkeit, mit der sie den Kitsch- und Gefühlshaushalt ihrer Klientel befriedigte. Allerdings hatte sie sich entschlossen, etwas zu wagen: Ihre nächste Vernissage sollte Überraschungen enthalten. Nichts Revolutionäres oder Experimentelles, aber Neuerungen, die sie demnächst unter dem Titel Tier- und Menschenpflanzen in der Galerie Palmberg präsentieren wollte.

Sie schritt durch ein, wenn auch an diesem Tag, vergleichsweise schmales Spalier der Bewunderung auf Felix zu, der inmitten einiger gut gelaunter Tennisfreunde stand. Als Carmen sich mit ausgestreckten Armen und all ihrer wogenden Weiblichkeit auf ihn stürzte, wusste er auf die Schnelle nicht wohin mit seinem Sektglas, das er deshalb bei ihrer Umarmung von sich streckte, um nichts auf sie zu verkleckern. Von der Wucht ihrer Begrüßung total überrascht, stand er wie erhellt von tausend Scheinwerfern etwas unbeholfen im Lichtkegel der Aufmerksamkeit sämtlicher Gäste. Er kannte Carmen schon lange – sie war eine langjährige Freundin zuerst seiner Mutter gewesen, später auch seine geworden –, aber eine Umarmung dieser Intensität entsprach nicht ihren Gepflogenheiten, kaum ihrem Verhältnis zueinander und auch kaum dem Anlass. Was war los mit ihr?

„Felix! Wie schön dich zu sehen! Ich gratuliere von ganzem Herzen. Ein Tennischampion in unserer Familie – ich darf doch von Familie sprechen? – das ist eine riesige Freude!“

„Meine Liebe, du übertreibst mal wieder! Ich habe bloß diese Club-Meisterschaft ...“ Der Rest seines Einwandes vernuschelte zwischen Carmens Lippen, Mundhöhle und Zunge, bevor ihr schmatzender Kuss seinen Mund versiegelte. Als sie von ihm abließ, rang Felix nach Luft. Carmens überwältigende Begrüßung hatte ihm beinahe den Atem geraubt.

„Ist völlig egal“, trällerte sie mit kokettem Augenaufschlag, „ob Weltmeister, Europameister oder Jägermeister! Prost, auf dein Wohl, Champ!“

Hat sie zu viel getrunken oder was genommen?, fragte er sich. „Jedenfalls danke ich dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zu kommen. Du hast sicher noch unendlich viel für deine bevorstehende Vernissage zu tun“, sagte er.

„Sicher. Aber ein Stündchen Abwechslung mit lieben Freunden muss sein, das macht den Kopf frei. Und natürlich verlasse ich mich auf dich und Freddy, was die Präsentation angeht.“

War diese äußerst physische Begrüßung nur eine Laune von Carmen? Man sah sich vielsagend an und um. Über ihre sexuellen Vorlieben spekulierten viele der hier versammelten gern, aber Felix? Hatte man da etwas verpasst oder übersehen? Sie war mindestens zehn Jahre älter als er ... Die Damen hoben ihre Augenbrauen um Nuancen über kaum merklich geschürzten Lippen, die Herren lächelten mit schiefen Mündern, während Dr. Lücke seinen Freund, den Steuerberater Voigt, am Ellenbogen fasste und mit Blick auf dessen Brioni-Anzug fragte: „Feiner Zwirn. Ist der neu, Thorsten?“

„Muss Isabell ja nicht unbedingt wissen.“ Er legte den Zeigefinger über seine Lippen.

„Ja, aber …“

„Die hat keinen Blick dafür, kümmert sich um Tierwohl und sowas.“ Auf dem Weg ins Nebenzimmer griffen sich beide nächste Gläser vom Tablett, das ihnen Yvonne, die Tochter von Haushälterin Anni, mit porzellanglattem Lächeln entgegenhielt.

„Ausgezeichnet, dieser Champagner, nicht wahr, mein lieber Thorsten“, sagte Dr. Lücke und prostete dem Freund zu.

„Oh ja, von edlen Tropfen versteht unser Jan-Peter etwas, keine Frage.“

„Er lässt sich immer von Louise beraten, was ja keine schlechte Idee ist.“

„Nicht ganz billig, die gute Louise mit ihrem sogenannten Landgasthof, aber am nötigen Kleingeld fehlt es hier im Hause zum Glück ja nicht. Auch wegen dieser exzellenten Weine komme ich immer gerne zu seinen Feiern. Aber du willst sicher nicht mit mir über Getränke reden, Matthias, oder?“

„Nein, ganz richtig. Die Sache ist ein wenig delikat, wenn man so sagen kann.“

Augenblicklich verwandelte sich die gelangweilte Grundstimmung des Steuerberaters in Neugier, denn delikat konnte nur auf erotische Abenteuer oder finanzielle Schwierigkeiten hindeuten, und für beides hatte er generell lebhaftes Interesse. Erwartungsvoll sah er seinen Freund an, der fragte: „Was hältst du von unserem guten Felix?“

„Ja, mein Gott – Felix ... Was soll mit dem sein? Hat gerade eine belanglose Club-Meisterschaft gewonnen, sieht gut aus, ist ein bisschen schwach im Denken, dafür ein netter Kerl. Worauf willst du hinaus?“

Wie alle nahmen auch die beiden Freunde den Sohn von Jan-Peter Wild in der Regel kaum wahr, obwohl er mit seiner Größe von fast zwei Metern nicht zu übersehen war. Dennoch schauten sie an ihm normalerweise wie an einer entbehrlichen Zimmerpflanze vorbei.

„Ich meine, hast du gesehen, wie stürmisch Carmen unseren guten Felix umarmt hat?“

„Ja, sicher! Aber die beiden sind, soviel ich weiß, seit Jahren gut befreundet.“

„Na ja, was man so unter befreundet versteht …“

„Aber Felix hat eine Freundin, diese kleine Dänin, wie heißt sie nochmal gleich … Mathea, glaube ich. Außerdem: Carmen und Felix … im Bett? Kann ich mir nicht vorstellen.“ Er verzog skeptisch das Gesicht. „Du?“

„Weiß man nie. Manch einer steht auf etwas ältere, füllige Damen. Beziehungsweise auf schlanke Jünglinge … Wenn’s denn passt …“

„Interessant. Hast du etwas in diese Richtung läuten gehört?“

„Nicht direkt, aber jeder weiß, dass Felix bei ihr ein und aus geht.“

„Nun ja. Carmen soll ja sexuell außerordentlich vielseitig sein, übrigens auch in Bezug auf die Geschlechter.“

„Was du nicht sagst …“

Dr. Lücke hielt seinem Freund das funkelnde Champagnerglas entgegen und fragte: „Weißt du, wie es mit Felix weitergeht?“

„Sexuell?“ Beide kicherten.

„Beruflich natürlich.“ Der Zahnarzt schlug seinem Freund leicht auf die Schulter.

„Na ja, er arbeitet als Tennislehrer, hat sich in Freddys Galerie immer unentbehrlicher gemacht und genießt ansonsten auf Vaters Kosten das Leben.“

„Lange habe ich gedacht, dass er offiziell bei Freddy in der Galerie einsteigt, weil er dort so lange jobbt und nicht mehr wegzudenken ist. Aber mittlerweile habe ich meine Zweifel.“

„Richtig. Es soll Spannungen zwischen beiden gegeben haben, um es vorsichtig auszudrücken.“ Mit einem Kopfnicken deutete er an, dass beide besser ein paar Schritte in eine entlegene Ecke gehen sollten, um von niemandem gehört zu werden.

„Welcher Art?“, fragte Thorsten Voigt.

„Isabell hat von Silvia gehört, dass Freddy, nun sagen wir, andere künstlerische Schwerpunkte als Felix setzen möchte. Und Felix soll andere ziemlich ausgefallene Ideen ins Spiel gebracht haben, mit denen Freddy …“

„Ich habe wiederum von ganz anderer Seite gehört, dass Freddy statt Felix lieber eine hübsche Italienerin, die er kürzlich in Mailand kennengelernt hat, einstellen möchte.“

„Würde ja dazu passen, was Felix mir neulich erzählt hat.“

„Nämlich?“

„Dass er sich mit dem Gedanken trägt, selbst eine Galerie zu eröffnen.“

„Mit neuen, eigenen Ideen? Hat er die denn wirklich?“

„Muss er wohl, aber dazu wollte er sich nicht näher äußern, als ich ihn danach fragte.“

„Sieh mal einer an! Das wird ja richtig interessant mit unserem früher so langweiligen Felix: Die wundersame Verwandlung vom Westentaschen-Tennis-Crack zum Kunstexperten.“

„Übrigens: Gehst du zu Carmens Vernissage?“, fragte der Steuerberater.

„Muss ich wohl. Du weißt ja, meine Frau ist auch so eine kunstsinnige Allesversteherin.“

„Ich helfe dir, Matthias! Ich komme mit, wir ertragen gemeinsam das Gepinselte und trinken hinterher einen guten Schluck zusammen.“

Sie stießen schmunzelnd mit den Gläsern an und waren von dem Champagner höchst angetan, als ihnen die Gastgeberin, Eleonora Wild, Arm in Arm mit ihrer Freundin Gisela von Allenstein entgegenkam. Weil die ihren Namen einerseits total altmodisch und überhaupt schrecklich fand und andererseits ein Faible für alles Italienische hatte, nannte sie sich Gina. Das hatte außerdem den Vorteil, dass die ersten beiden Buchstaben beider Vornamen identisch waren, sodass sie grundsätzlich mit Gi Allenstein unterschreiben konnte, wenn nicht ausdrücklich verlangt wurde, mit vollem Vornamen zu unterzeichnen. Wehe, wenn jemand sie mit Gisela ansprach, dann hatte das monatelange Ignoranz zur Folge – wenn nicht Schlimmeres! Was aber durchaus nicht jede und erst recht nicht jeder als Strafe empfand, sondern als bequeme Lösung, ihrem Gequassel wenigstens für eine gewisse Zeit zu entgehen. Allerdings war sie als freie Journalistin, die nicht nur für die Lokalzeitung schrieb, für all jene von Bedeutung, die in irgendeiner Weise mit der Öffentlichkeit zu tun hatten, und das waren die meisten als Vertreter ihrer Firmen, Praxen und Kanzleien. Dabei war Gina ein gutherziger Mensch, der von dem Impuls getrieben wurde, die Welt zu verbessern. Sie war von einem missionarischen Eifer besessen, der auch für ihre Freunde außerordentlich anstrengend werden konnte, weil sie alle und jeden ständig zu motivieren versuchte, Gutes zu tun. Ihr Steuerberater Thorsten Voigt hatte seinem Freund Dr. Matthias Lücke angesichts ihrer zwar absetzbaren, dennoch enormen und für diese Kreise ungewöhnlichen Spendenaufkommen sogar von pathologischer Hilfsbereitschaft gesprochen. Und, nun ja, sie war in einem Maße redselig, dass Dr. Lücke ihm gegenüber hinter vorgehaltener Hand eine verbale Inkontinenz diagnostiziert hatte, woraufhin er ihn – sozusagen als Mediziner und Biologen – gefragt hatte, ob uferlose Geschwätzigkeit ein genetisch bedingtes Erbgut sein könnte.

Jetzt war es für die Freunde zu spät, sich wie absichtslos in eine andere Richtung wegzudrehen, um den beiden Damen unauffällig ausweichen zu können. Blitzschnell erfasste der Arzt die ausweglose Situation, schaltete in einen moderaten Jubelmodus und streckte der Gastgeberin die ausgebreiteten Arme entgegen: „Meine allerliebste Eleonora, was für ein Fest! Und dieser Champagner – himmlisch! Aber ...“, hier stutzte er eine Sekunde lang, „lass dich mal anschauen … Hinreißend dieses Kleid! Sensationell!“

„Ah, schön, dass es dir gefällt, Matthias. Ich war mir wirklich bis vorhin nicht sicher, ob mir dieses Grün steht, aber wenn du das sagst …“

Gleichzeitig hatte Thorsten Voigt Gina umarmt und ihr mit stählernem Lächeln zwei Küsschen auf die Wangen gehaucht, was sie zum Anlass nahm, ihn zu fragen, warum er so lange nicht mehr im Golf-Club anzutreffen gewesen sei.

Man plauderte nach dem Ping-Pong-Prinzip hin und her, bevor Eleonora das Geplänkel beendete: „Ihr entschuldigt uns, ja? Aber ich muss jetzt unbedingt mit Gina etwas Wichtiges besprechen.“ Sie beugte sich zu beiden Herren und sagte halblaut: „Es geht um ihre neue Wohnzimmereinrichtung und … um den Innenarchitekten, der sie berät.“ Die Frauen kicherten wie Teenager; Eleonora, weil sie sich selbst so witzig fand, Gina gequält, denn das hätte ja nun wirklich keiner wissen sollen, jedenfalls noch nicht! Aber der Steuerberater legte den Zeigefinger zum Zeichen totaler Verschwiegenheit über seine geschlossenen Lippen, und sein Freund lächelte weise wissend und mild.

Man ging in entgegengesetzte Richtungen auseinander, und als die Frauen außer Hörweite waren, bemerkte der Steuerberater: „Ich finde, um es zartfühlend auszudrücken, das Grün steht ihr nicht.“

„Grässlich! Dieses Kleid hat so etwas von …, ja, wie soll ich sagen, von einem Sack.“

„Hast du diese Schnallen an den Schuhen gesehen?“

„Ist uns vielleicht entgangen, dass es jetzt Mode ist, rumzulaufen wie die dicken Frauen reicher Russen?“

„Aber dankbar müssen wir unserer Gastgeberin trotzdem sein, denn immerhin hat sie uns vor dem Gequassel unserer Wanderpredigerin der Weltbeglückung bewahrt.“

„Recht hast du! Trinken wir auf Eleonora und auch auf Gina, denn im Grunde genommen ist sie ein lieber Kerl, finde ich.“

„Wenn sie bloß begreifen würde, dass Schönheit nur auf den Gesichtern der Jugend lebt.“

„Genau! Sie würde sich und vor allem uns einige Geschmacksverirrungen ersparen.“ Die beiden lachten, schnappten sich neue Champagnerschalen und verschwanden in der Menge.

Wer achtete auf Marcel? Klein, schmächtig, mit blassem, fadem Gesicht stand er abseits des Begrüßungsgeflirres und beobachtete mit einer Mischung aus Belustigung und Verachtung die ritualisierten Abläufe gestelzter Leichtigkeit. Was will der Schnösel hier? Uns die Laune verderben?, mochten sich die wenigen fragen, die ihn überhaupt eines Gedankens würdigten, wenn er ihren Gruß kaum erwiderte.

Mit einem Glas Mineralwasser in der Hand amüsierte Marcel dieses Schauspiel, das kein Drehbuch und keinen Regisseur verlangte. Ganz von allein entfaltete sich die Strahlkraft des perfekten Scheins als Prolog dieser Festlichkeit: Jeder-mag-jeden; sie an seiner Seite mit neuem Kleid, neuer Frisur, neuem Begleiter? Er an ihrer Seite gelangweilt oder stolz, als Eheopfer, Trophäenjäger oder Gentleman. Ist die nicht viel zu jung für ihn? Überall das Nette-Hohle, Gepflegt-Entbehrliche. Man trifft sich überschäumend wie nach Jahren sehnsuchtsschwerer Trennung. Mit funkelnden Augen wird jede und jeder umarmt, Küsschen links, Küsschen rechts, Schulterklopfen, die wohlbekannten Floskeln, als hörte man die zum ersten Mal. Die Damen haben alles investiert, um in nonchalanter Eleganz zu erstrahlen, die Herren schauen sich witzelnd und feixend in lässig-teurem Outfit nach hübscher Weiblichkeit und alkoholischen Getränken um. Cremige Höflichkeiten, fade Schmeicheleien, ein erster Drink zur Begrüßung. Augenaufschläge, verstohlene Blicke auf Busen, Hintern und Dekolletees. Erwiderte Blicke schräg nach oben, die langsam vorbei und in tatsächliche oder in eine sehnsuchtsvoll schwere Leere gleiten. Ein verlegenes Lächeln, das sich mit einem Wort, einem Blick, einem erwiderten Lächeln entspannt, in Fröhlichkeit verschwemmt, verwässert, im Allgemeinen auflöst.

Die Frauen hören den Männern interessiert zu, solange noch nicht von Fußball, Politik, Geldanlagen und Berufen geredet wird. Sie wissen: Das kommt später, wenn die Herren unter sich sein wollen. Jetzt ist Schaulaufen, Showtime, Parade. Jeder Mann präsentiert den Typ, der er ist oder gerne wäre: lässig, cool, sportlich; was hätten Sie denn gern, meine Damen? Allerdings: Über den Charakter und die wahren Vermögensverhältnisse gibt das Outfit leider so gar keine Hinweise. Die Frauen beäugen einander wie Nattern (Sind die Schuhe der Gastgeberin vielleicht von Louboutin oder Balenciaga? Trägt Silvia ein Kleid von Versace? Warum diese Hose, diese Farben? Unmöglich!), geben sich amüsiert, gelangweilt oder interessiert und beschäftigen sich in Wahrheit ausschließlich mit einer einzigen Frage: Wie sehe ich aus? (Zu viel Haut? Zu bieder? Meine Haare, die Schuhe, das Make-up, der Schmuck! Passt alles? Werde ich gesehen, bin ich attraktiv, noch …?)

Der Beginn auch dieser Party entschädigte Marcel für die mit Sicherheit folgende Tristesse, wenn sich nach dem Buffet unvermeidlich eine behäbige Langeweile ausbreitet, die die gesättigten Gäste mit den immer ähnlichen Small-Talk-Spiralen mal mehr, meistens weniger gekonnt zu vertreiben versuchen. Wo man früher tanzte, wird heutzutage räsoniert, getratscht, gewusst, besser gewusst, geblödelt. Ein Schwall von Gerede; voller Gift, Anspielungen, Verrat, Verleumdung, Verlogenheit, auch Heiterkeit, Verbrüderung, ein Flirt hier, eine flüchtige, wie absichtslose Berührung dort, die Floskeln, Langeweile, Unbehaglichkeit, Wegwollen, der Blick zur Uhr.

Intensiv hatte Marcel sich Posen vor dem Spiegel daheim antrainiert, um auf andere arrogant und abweisend zu wirken. Auf Gesprächsversuche reagierte er derart einsilbig, dass selbst die Gutwilligsten schnellstmöglich nach Ausflüchten suchten, um sich aus der Gesellschaft des Sonderlings entfernen zu können. Statt den Blickkontakt mit nützlichen Herren oder hübschen Frauen zu suchen, schaute er wie angewidert an Gesichtern vorbei oder wandte sich demonstrativ ab, wenn ihn Leute nicht interessierten oder ein Gespräch langweilte. Und das war fast immer der Fall. Ihn ödete jede Party an, sobald der Zeitpunkt gekommen war, am Buffet die besten Häppchen zu ergattern, nicht neben X zu sitzen oder zu stehen, dafür aber neben Y. Dieses verkrampfte Bemühen um einigermaßen geistreiches, humoriges, schlagfertiges Parlieren! Andererseits die peinliche Schweigsamkeit, die gelangweilten Gesichter, die glasiger werdenden Blicke der Männer, deren Gelalle schließlich, die verbitterten, enttäuschten oder sehnsuchtsvollen Blicke unbeachteter Frauen in eine andere als die zu erwartende Zukunft.

Anfangs hatten ihn diese Jammergestalten amüsiert, später hatte er sie in seinen Gedichten zynisch-ironisch verarbeitet, aber seit sich die Motive verbraucht hatten, langweilte er sich bei den immer gleichen Abläufen solcher Feiern.

Nicht einmal die kulinarischen Köstlichkeiten konnten ihn verlocken. Seine schlanke, schmächtige Figur verriet, dass er das Essen für ein notwendiges Übel hielt, dessen Genuss ihm verborgen blieb. Und weil er Völlerei und Leibesfülle verachtete, hatte er seinen Teller demonstrativ mit Salaten und ein wenig Fisch eher dekoriert als beladen. Warum war er hergekommen? Vor allem wegen seiner Mutter, Barbara. Und die war hier, weil sie ihrem Mann einen Gefallen tun wollte.

Marcel nahm sich ein neues Glas Mineralwasser von Yvonnes Tablett, ohne sie eines Blickes zu würdigen, und hielt nach Barbara und Isabell Ausschau, der zweiten und letzten Person hier, in deren Nähe er sich wohl fühlte. Bestimmt saßen die beiden in einer entfernten Ecke zusammen, um ungestört über Kunst oder Literatur zu reden. Bloß nicht diesem Proleten Gustav Körber über den Weg laufen, der ihm bestimmt wieder seine Möbelpacker-Pranke wie eine Dampframme auf die Schulter schlagen würde, um deren Belastbarkeit zu testen. Auch hatte er nicht die geringste Lust, Ärzten, Steuerberatern, Managern oder Unternehmern Rede und Antwort zu stehen, wenn die ihn Interesse heuchelnd nach seinen neuesten literarischen Erfolgen fragten, während in ihren Augen Euro- und Dollar-Zeichen blitzten. Er wusste, dass sie ihn verachteten. Höchststrafe aber wäre es, wenn Silvia Hohlfeldt auf ihn zugesegelt käme, die sich anmaßte, ihn als „Kollegen“ anzusprechen, seit sie ihre an Peinlichkeit nicht zu überbietenden literarischen Ergüsse in einem Druckkostenzuschussverlag veröffentlicht hatte.

Neben der großen Doppeltür, die zur Gartenterrasse führte, erblickte er ein kleines Tischchen mit zwei freien Stühlen; den idealen Platz, um sein spartanisches Abendmahl ungestört einzunehmen. Kaum hatte er von Lachs- und Forellenhäppchen gekostet, stand ein Mann mit öligen, nach hinten gekämmten Haaren in einem leicht verknitterten, cremefarbenen Anzug vor ihm und fragte, auf den Stuhl neben ihm deutend: „Gestatten, ist der Platz noch frei?“

Marcels von einer abweisenden Mimik begleitetes Kopfnicken schien der Fragesteller überhaupt nicht wahrzunehmen. Er setzte sich und ließ es sich schmecken. Beide kauten schweigend nebeneinander her, als Yvonne mit dem Tablett voller Getränke an ihren Tisch trat und fragte: „Darf es noch etwas zu trinken sein?“

„Danke, ich habe noch“, sagte Marcel, während sich sein Tischnachbar ein Glas Rotwein nahm und feststellte: „Sie gehören wohl zur Fraktion der Sportler.“

Marcel reagiert verwundert, denn er hatte nicht damit gerechnet, angesprochen zu werden: „Nein, wie kommen Sie darauf?“

„Künstler saufen meistens, Sportler seltener. Obwohl Sie eher wie ein Künstler aussehen. Oder täusche ich mich?“

„Nein, nein, Sie haben recht. Mit Sport habe ich nichts am Hut.“

„Also Künstler?“

Marcel fühlte sich geschmeichelt. Anfangs erzählte er nur andeutungsweise von seiner Lyrik, aber als sein Gesprächspartner nachfragte und wirklich interessiert schien, beschrieb er die Art seiner Gedichte genauer. Gerade wollte er seinen Gesprächspartner fragen, ob der sich schon lange für Lyrik interessiere, als dessen Handy einen schrecklichen Ton von sich gab. Er zog das Telefon aus seiner Jackentasche, blickte auf das Display, stand nach kurzem Zögern mit einer entschuldigenden Geste auf und gab Marcel seine Visitenkarte mit der Bemerkung: „Sollten Sie mal nach Wien kommen, schauen Sie gern in meiner Galerie vorbei. Ich würde mich freuen.“ Dann ging er weg.

Gustav Körber schaute sich nach Getränken um. „Hast du hier irgendwo gefüllte Gläser gesehen?“

Jutta spähte kuhäugig umher und entdeckte Yvonne, die mit ihrem Tablett mit diversen Getränken durch die Tür kam.

„Ah, da kommt ja der Saft des Lebens!“ Gustav Körber strahlte, aber als er auf das Angebot blickte, sagte er enttäuscht: „Sach mal, ’n schönes kaltes Bier habt ihr nich’?“

Yvonne fragte kühl zurück: „Soll ich Ihnen eins holen, Herr Körber? Das mach ich liebend gern“, wobei ihr Gesicht und Tonfall das genaue Gegenteil ausdrückte.

„Ach, das ist, glaub’ ich, nicht nötig“, grätschte Jutta dazwischen. Ihr war es peinlich, dass ihr Mann sich so gar nicht an die Gepflogenheiten der besseren Gesellschaft gewöhnen konnte. Seit sie zu Geld gekommen waren und in diesem noblen Stadtteil wohnten, hegte sie die Hoffnung, Zugang zu den besseren Kreisen zu finden, aber „Möbelpacker bleibt Möbelpacker“ grölte ihr Mann bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit durch die Gegend, denn er war stolz auf seine Herkunft aus ganz kleinen Verhältnissen, seine Knochentour vom Packer zum Chef eines mittlerweile stattlichen Transportunternehmens, auf seinen Bentley, die Rolex und goldene Wasserhähne in seiner Villa. Er konnte mit einem Begriff wie unauffälliger Konsum nichts anfangen, interessierte sich weder für Gina von Allensteins Unterstützung von Vorschulinitiativen in Hinterindien noch für ihre Wasserprojekte in der Sahelzone. „Wozu habe ich denn das Geld, wenn ich’s nicht ausgeben und zeigen kann?“, lautete sein Wahlspruch. Wenn sich andere auf Partys wie dieser über Contemporary Art, Möbel im Bauhaus-Design, das Werk des letzten Literatur-Nobelpreisträgers oder neue Erkenntnisse in der Psychoanalyse unterhielten, sagte Gustav höchstens: „Prost, ich geh jetzt erstmal eine rauchen.“ Seine Frau sah ihn in solchen Momenten mit dem Gesichtsausdruck Besser, der verschwindet und raucht, als wenn er seine blöden Bemerkungen macht hinterher. Sie verstand zwar auch nichts von dem, was da geredet wurde, aber sie hatte sich einen interessierten Gesichtsausdruck antrainiert und gelernt, an passenden Stellen „Ja, ja“ oder „Finde ich auch“ zu sagen. Außerdem war sie von einer mütterlichen Nettigkeit, die anfangs Verwirrung gestiftet, zwischendurch Mitleid erregt und letztlich Vertrauen geschaffen hatte. Gina hatte sich einige Male bei ihr ausgeweint und um Rat zu diversen Fragen des Lebens – das waren bei ihr immer Liebesangelegenheiten – gefragt. Im Gegenzug hatte sie ihr versprochen, ein gutes Wort bei Carmen einzulegen, wenn sie irgendwann eines ihrer Bilder erwerben wollte. Das war zwar Juttas Herzenswunsch, aber Gustav hatte abfällig gesagt, als sie ihm das gebeichtet hatte: „Meinetwegen. Aber das hängt dann über deinem Klo.“ Wenn Gustav von Carmens Bildern sprach – sprechen musste, weil seine Frau ihm wieder mal mit dem Wunsch in den Ohren lag, endlich eines von deren Bildern kaufen zu dürfen –, murmelte er nur etwas von diesem Gepinsel. Ohne es zu wissen, teilte er damit genau die Einschätzung von Carlo und Emanuel, mit denen Gustav Körber sonst absolut keine Gemeinsamkeit teilte. Er schwärmte für die Jagd und hätte sich am liebsten Geweihe, Stoßzähne von Elefanten und Felle von Raubkatzen überall in seine Villa gehängt.

Als Dr. Lücke sich näherte, errötete Jutta ein wenig. Wie hatte sie als Kind unter Zahnbehandlungen gelitten! Aber Dr. Lücke hatte ihr die Angst genommen. Seine schonende Art der Behandlung, die begleitenden Erklärungen, die sie nie verstand, der sanfte Tonfall und seine gleichermaßen männliche wie einfühlsame Persönlichkeit hatten ihre Panik, wenn wieder ein Termin beim Zahnarzt anstand, geradezu weggezaubert. Wie ein Teenager auf ein erstes Rendezvous bereitete sie sich jedes Mal mit größter Sorgfalt auf den Pflichttermin vor. Saß die Frisur, war das richtige Parfüm (dezent, aber gut wahrnehmbar) gewählt, war sie geschmackvoll gekleidet (mit Chic, aber vor allem vorteilhaft, um die überzähligen Pfunde zu kaschieren)?

Automatisch langte Jutta auch jetzt in ihre Frisur, um irgendwelche Strähnen in eine vermeintlich vorteilhaftere Position zu drapieren. Allerdings war es egal, ob sie sich die Haare nach vorn oder hinten, nach links oder rechts zupfte und strich, sie rötlich blond, haselnussbraun oder pechschwarz färbte, weil jeder unweigerlich auf ihre Nase blickte, die wie ein umgekehrter Sektkorken in ihrem Gesicht steckte, hinter dem hübsche kleine Ohren und leuchtend blaue Augen fast wie unsichtbar verschwanden. Jeder, der Jutta begegnete, schaute auf diese Nase, die breit und fleischig ihr Durchschnittsgesicht ruinierte. Wie oft hatte sie über eine Operation nachgedacht, um diesen Makel zu beseitigen, aber Gustav antwortete immer, wenn sie ihm wieder mit diesem Anliegen in den Ohren lag: „Mich stört der Zinken nich. ’n Mann guckt bei ’ner Frau ganz woanders hin.“ Er lachte schallend und in gewisser Weise auch für Jutta befreiend. Allerdings nur kurzzeitig, bis sie sich bei nächster Gelegenheit wieder kritisch im Spiegel beäugte und ihr Nachdenken über einen chirurgischen Eingriff aufs Neue begann.

Dr. Lücke schritt mit offenen Armen auf sie zu, gab ihr Küsschen auf beide Wangen und sagte: „Prächtig sehen Sie aus, meine Liebe!“ Er trat einen Schritt zurück und fuhr fort: „Und schlanker sind Sie geworden, stimmt’s, liebe Frau Körber?“

Das war – neben ihrer Nase – Juttas zweiter neuralgischer Punkt. Gleichzeitig war der zur Vertrauensbasis zwischen ihnen geworden. Denn ihm, dem sportlich durchtrainierten, blendend aussehenden Mediziner, hatte sie sich einmal anvertraut und um Rat gefragt, wie sie wieder zu einer jugendlichen Figur gelangen könnte. Der Zahnarzt, auf eine gänzlich andere körperliche Region spezialisiert, hatte allgemeine Ernährungsweisheiten zum Besten gegeben, wie man sie in jeder Frauenzeitschrift findet („Mehr Obst und Gemüse, weniger Kohlenhydrate, meine Liebe“), und mit Allerweltsratschlägen zum Sporttreiben ergänzt („Nein? Kein Jogging oder Schwimmen? Wie wäre es mit Nordic Walking oder Yoga?“). Jutta ließ sich zu gern von seinen charmanten Relativierungen trösten: „Was heißt schon zu dick? Wissen Sie, im Mittelalter … Ich für meinen Teil finde, dass es auf die Persönlichkeit ankommt, den Charakter … Ganz unter uns: So ein oder zwei Kilo zu viel … Und im Vertrauen: Ich persönlich finde ja Frauen mit, sagen wir mal, gelungenen Proportionen …“ Dabei war seine eigene Frau dünn wie eine Bohnenstange, aber vielleicht war genau das sein Problem.

„Ich? Dünner geworden? Nein, Dr. Lücke, damit schmeicheln Sie mir jedes Mal! Meine Waage behauptet jedenfalls das Gegenteil.“

Gustav Körber platzte dazwischen: „Die und dünner geworden? Das wüsste ich aber!“

„Doch, doch, doch, Sie haben mit Sicherheit abgenommen, Frau Körber, das kann man gar nicht übersehen! Das liegt sicher am Sporttreiben.“

„Sporttreiben? Aber ich habe in letzter Zeit bloß ein bisschen beim Aquajogging mitgemacht.“

„Meistens sitzt sie auf dem Sofa und futtert Haribo.“

„Guschi!“ So nannte Jutta ihren Mann eigentlich nur, wenn sie unter sich waren.

„Der Waage sollte man nur eingeschränkt vertrauen: Muskeln sind nämlich schwerer als Fett, wussten Sie das?“, fragte der Arzt und guckte beide Eheleute abwechselnd an.

Steuerberater Voigt hatte schmunzelnd zugehört. Jetzt hob er zum Gruß sein Glas zuerst Jutta, dann Gustav entgegen und sagte zu ihm gewandt: „Gut, dass wir beide mit dem Gewicht kein Problem haben, was, Herr Körber!“

Das war angesichts der jugendlich schlanken Figur Thorsten Voigts und des über den Gürtel quellenden Bauches von Gustav Körber eine Frechheit, aber Gustav kapierte die Ironie sofort und konterte: „Alles bezahlt! Jedes Kilo ein Genuss!“ Er klopfte sich mit der flachen Hand auf die kürbisähnliche Rundung über seinem Hosenbund, strahlte in die Runde und sagte: „Wissen Sie, mein lieber Doktor, ich halt nichts von all dem Gerede; zu dick, zu dünn. Meine Mutter sagte immer: Irgendwann muss sich jede Frau entscheiden: Kuh oder Ziege. Ich bin eindeutig für Kuh. Sieht man ja an meiner Süßen, oder?“

„Guschi!!!“, entfuhr es Jutta derart laut, dass sich einige der Gäste erschreckt umsahen, aber Gustavs lautes, glucksendes Lachen signalisierte allen, dass niemand sich Sorgen zu machen brauchte.

„Wir alle lieben doch Frauen mit Charakter“, fügte er mit breitem Grinsen hinzu und beschrieb mit seinen großen Händen voluminöse Wölbungen vor seiner Brust.

Silvia Hohlfeldt war durch Juttas spitzen Schrei auf die kleine Gruppe aufmerksam geworden, und als sie zu ihrer Freundin aus der Aquajogging-Gruppe trat, fiel ihr sofort auf, dass die vier mit höchst unterschiedlichen Körperhaltungen und Gesichtsausdrücken beieinanderstanden: Jutta, in einem für ihre stämmigen Beine viel zu kurzen, pinkfarbenen Cocktailkleid, wirkte wie die Dekoration auf einer Torte. Die zusammengebissenen Zähne ließen ihre herunterhängenden Pausbäckchen noch ein bisschen runder erscheinen. Als sie Silvia erblickte, lockerte sich ihr verkniffener Gesichtsausdruck ein wenig. Dr. Lücke schmunzelte still vergnügt vor sich hin, während der Steuerberater aussah, als hätte man ihm soeben einen schlechten Witz erzählt. Gustav aber öffnete gleich seine Arme, als die vollschlanke Silvia näherkam, schwenkte ihr das Bierglas entgegen und rief: „Noch so eine Schönheit in unserer Mitte!“

„Ah, die Dichterin gibt uns die Ehre!“, hieß Thorsten Voigt die Angekommene ebenfalls willkommen. Er wusste, dass ihr nichts mehr schmeichelte, als wenn sie auf ihre Literatur, ihr Schreiben angesprochen wurde.

„Vielen Dank für das Kompliment. Aber ich schreibe ebenso gern Kurzprosa, obwohl: Vielleicht veröffentliche ich demnächst einen Band mit Lyrik.“

„Ist nicht wahr!“, platzte Jutta dazwischen. „Aber du wolltest noch etwas ergänzen, Silvia.“

„Ja, dass der Band eventuell mit Aquarellen einer wunderbaren Künstlerin, die ihr bestimmt alle kennt …“

„Sag nicht Carmen!“

„Wird nicht verraten, ist alles erst im Werden, im Entstehen, es müssen noch diverse Details besprochen werden.“

„Na, da wird das Nobelpreiskomitee im nächsten Jahr endlich mal kein Problem bei der Wahl haben“, sagte der Steuerberater mit todernstem Gesicht.

Silvia ignorierte diese Unverschämtheit.

„Und? Was kommt danach? Woran arbeitest du im Moment?“, wollte Jutta wissen.

„Ist noch nicht spruchreif …“

„Ach bitte!“

Die beiden Männer nickten den anderen beim Weggehen zu, hörten aber noch den Anfang von Silvias Antwort: „Vielleicht etwas Autobiographisches. Ich denke, ich habe da Einiges zu berichten. Aber Jutta, habe ich dir schon von meiner Idee erzählt, einen Kunstverein zu gründen?“

Ein paar Schritte entfernt fragte Dr. Lücke seinen Freund: „Hast du mal was von der gelesen?“

„Ja“, antwortete er mit wie von Schmerzen gequälter Miene.

„Und?“

„Unerträglich!“

„Wieso?“

„Der reinste Kitsch.“

„Was schreibt sie denn so?“

„Dämliche Geschichten, Rosamunde Pilcher für Bedürftige.“

„So schlimm?“

„Schlimmer!“

„Und jetzt etwas Autobiografisches, was das wohl wird.“

„Kann ich dir jetzt schon sagen: Eine als Roman getarnte halbbiographische Eigenbespiegelung. Und weißt du, was dabei herauskommt? Ich sag es dir: Eine weinerliche Selbstverwurstung, wie sie spät und matt von der Literatur erleuchtete Frauen in therapeutischen Gruppen schreiben.“

„Du weißt ja schwer Bescheid.“

„Meine Frau hat manchmal auch solche Anwandlungen.“

„Und dein Sohn!“

„Ich weiß, ich weiß! Ich bin gleich doppelt geschlagen!“, seufzte der Steuerberater.

„Man sagt aber, dass die Lyrik von Marcel ...“

„Ich verstehe nicht viel von Literatur, aber der stille Ernst, mit dem der Junge seine Gedichte schreibt, imponiert mir. Und was Barbara angeht: Deren Texte kapiere ich zwar auch nicht, aber dass die Lichtjahre besser sind als das dilettantische Geschreibsel von Silvia, hat bisher jeder bestätigt, der einen kleinen Schimmer von Literatur hat. Apropos, wo sind unsere beiden Frauen geblieben?“

„Sicher sitzen sie irgendwo zusammen und reden über Kunst, oder sie schmieden Pläne, wie sie die Welt retten können.“ Dr. Lücke zuckte wie einer mit den Schultern, der jede Hoffnung auf Besserung verloren hat.

„Stimmt. Da hinten. Wollen wir zu ihnen gehen?“

„Lieber nicht, oder hast du Lust, über Literatur, Tierschutz, den Hunger auf der Welt oder ihre neueste Idee, diesen Kulturverein, zu reden?“

„Was für ein Kulturverein? Davon habe ich bisher nichts gehört.“

„Isabell hat mir neulich davon erzählt. Was das genau werden soll, weiß ich auch nicht. Jedenfalls ein Verein, um die Kultur hier im Viertel zu fördern: kleine Konzerte, Lesungen, Ausstellungen.“

„Ausstellungen? Als Konkurrenz zu Freddys Galerie? Das klingt spannend.“ Die Augen von Thorsten Voigt leuchteten.

„Nein, bestimmt nicht, eher mit Freddys Unterstützung.“

„Ach, schade.“

„Vielleicht in Zusammenarbeit mit Freddy, vielleicht auch in seiner Galerie. Wenn du Genaueres wissen willst: Da sitzen unsere beiden Kunstfeen.“

„Nee, lass man gut sein. Für den Moment reicht mir das. Biegen wir lieber um die Ecke und holen uns noch ein Gläschen bei Yvönnchen.“

Barbara und Isabell saßen an einem kleinen, abseitsstehenden Tisch beieinander und diskutierten die Frage, in welchem Maß die politische Meinung und Haltung eines Autors das literarische Ansehen seines Werkes beeinflusst beziehungsweise beeinflussen darf oder sogar muss. Nachdem sie an den Beispielen Knut Hamsun, Ezra Pound, Gottfried Benn, Hans Fallada und Erwin Strittmatter versucht hatten, das Literarische vom Politischen zu destillieren, waren sie über die Mitgliedschaft von Günter Grass in der Waffen-SS (Lüge, Verdrängung oder Scham?) bei der Frage gelandet, wie es sein konnte, dass die rassistische und explizit antisemitische Überzeugung des großen russischen Dichters Fjodor M. Dostojewski im Bewusstsein der literarischen Welt derart in Vergessenheit geraten konnte. Oder verdrängte auch die allzu gerne, wenn genügend Zeit verstrichen war und es ihre Idole betraf? Als Barbara auf die Frage von Isabell eingehen wollte, ob sich eine allzu unkritische Leserschaft durch Nicht-wissenwollen schuldig machen könne, trat Marcel zu ihnen, um auf dem einzigen freien Stuhl am Tisch Platz zu nehmen, wobei er fragte: „Störe ich?“

Alle drei verband das Interesse für die Künste, insbesondere die Liebe zur Literatur. Isabell fotografierte außerdem gern, und auf ihren ausgedehnten Wanderungen zu Fuß oder zu Pferd, die sie meistens ohne ihren Mann machte, entstanden Fotos von elegischem Zauber, wie Marcel einmal befunden hatte. Obwohl die Resultate mehrfach Aufmerksamkeit und Interesse geweckt hatten, hatte sie eine Anfrage von Freddy, ob sie nicht irgendwann in seiner Galerie ausstellen wolle, mit der Begründung abgelehnt, dass die Qualität nicht gut genug sei, um in der Öffentlichkeit präsentiert zu werden. „Und außerdem: Warum sollte ich?“, hatte sie vor einem