Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sie war energisch, selbstbewusst, kritisch, liebte Menschen um sich und mied gängige Klischees. wer war jene Frau, die ihre Nase gern über den ostpreußischen Horizont reckte, zwei Weltkriege hautnah miterlebte und in England, Flandern, Jena, Ostpreußen und Hamburg unzeitgemäße, außergewöhnliche Wege ging? Anhand von Briefen, Dokumenten und erzählten Episoden gelingt der Autorin eine Annäherung an jene Magdalena. Gleichzeitig wird die Historie aktuell, individuell und lebendig.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 637

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gabriele Engelbert

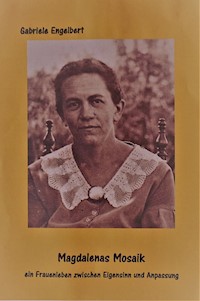

Magdalenas Mosaik

ein Frauenleben zwischen Eigensinn und Anpassung

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Magdalenas Mosaik

Prolog

Der Schreibtisch

Kein wüstes Leben

Haltepunkte

Das Familien-Nest

Kinder und Kindereien

Freiheiten

Wer ist Magdalena?

Aufbruch im Sturmschritt

Der Porzellanhund

Umwege zum Ausprobieren - London

Lernen, leben und was dazwischenkommt

Kriegsdienst

Verwundete, Tote und Herzklopfen

Die Hölle von Hamburg

Bangen und Hoffen

Lebensnotwendiges

Wiedersehen im Familienkreis

Endlich Schluss?

Die Familie im Norden

Alte und neue Freiheiten

Endlich angekommen

Familienmittelpunkte

Die Vielfalt von Glück

Wie die Zukunft beginnt

Aus dem Gleichgewicht

Familienfeste

Wie begegnet man dem Schicksal?

Trauer

Plötzlich

Epilog

Impressum neobooks

Magdalenas Mosaik

ein Frauenleben zwischen Eigensinn und Anpassung

Prolog

Wer bist du?

eine Brille auf dem Schreibtisch vor der Kant-Büste,

aufgeschlagene, bebilderte Seiten eines Merianheftes: Stadtanlagen Ostpreußens,

Reihen altersduftender Bücher im schwarzen Holzregal hinter der Chaiselongue,

das dicke, hochlehnige Kanapee hinter dem runden Esstisch,

das imposante Ölportrait eines energischen Herrn: der Urgroßvater,

Brennschere und Kerzenhalter aus Messing auf dem schmalen Bord über der Heizung,

die weißbraunen Schachbrett-Karos des niedrigen Spieltisches zwischen zwei Sesseln,

tief unten vor dem Fenster draußen der quirlige Verkehr auf der Breitenfelder Straße

und Baumwipfel vor dem Universitätskrankenhaus Eppendorf,

eine kuschelige Pelzweste aus Kaninchenfell,

faltige Hände, behutsame Finger auf den Bilderbuchseiten,

Linien, Furchen, Kerben erlebter Begebenheiten auf der Stirn,

gegerbter Humor in den Augenwinkeln, fragend,

ein strenger Mund vor versiegelten Erinnerungen,

dein Gesicht voller Antworten, deren Fragen ich noch nicht kenne,

dein Blick nach innen, - weit weg – zurück? Wohin?

Wer bist du?

Spärliche, fast verlorengegangene Mosaiksteinchen aus blassen Erinnerungsbruchstücken, die kaum ein Ganzes ergeben können. Kein greifbares Bild, kein farbiger Inhalt, nur Fragen. Wo gibt es Anfänge? Wie sehen sie aus? Führen sie zu einem Mittelpunkt? Welche Farben, Formen und Dimensionen hat dieses Bild? Wie viele Teilchen gibt es? Wie lässt sich dieses verblasste Durcheinander entwirren?

Da sitzt eine frühe Erinnerung mit der Großmutter auf der moosgrünen Chaiselongue, -dahinter die nach altem Leder duftenden, gedämpft farbigen Bücherreihen in dem hohen schwarzen Holzregal. Ein kleines Mädchen neben Großmutter auf jenem Sofamöbel und fragende Blicke zu dem alten Gesicht hinauf: wer bist du eigentlich?

Und die Großmutter, mit einem Lächeln nach unten auf das kleine Gesicht herunter: Und du? Wer wirst du eines Tages werden?

„Als ich so klein war wie du…, früher mal…“, so mag es angefangen haben mit uns beiden.

Angefangen mit liebevoll wissendem Lächeln in meine ungläubigen Blicke hinein, denn wie hätte ich mir diese Großmutter kinderklein vorstellen können? Niemals. Oder vielleicht doch? Ihr Lächeln wie aus anderen, unbekannten Zeiten – zu mir, in meine kleine, blaue Kinder-Neugier hinein. Und dann, zögernd, mochte sie angefangen haben zu erzählen.

Früher mal auf der Chaiselongue, das war damals, als wir uns zuerst richtig trafen, etwa 1952, als ich fast drei Jahre alt war.

Ganz früher mal, im April 1892, wurde die Großmutter selbst drei Jahre alt wurde, also lange vor meiner eigenen Zeit, als ich sie kennenlernte. Lange bevor die Großmutter zur Gromo wurde. Lange bevor Großmutter Lene selbst nach und nach entdeckte, wer sie eigentlich war oder werden sollte.

Der Schreibtisch

Früher mal, eines Tages, schaffte Lenchen es, über die Schreibtischkante zu gucken. Auf die Zehen hoch gereckt und sich mit den Fingern anklammernd, erfüllte sie sich endlich diesen dringenden Wunsch. Tüchtige kleine Finger. Und Neugier. Na bitte, dieser Blick über die Kante war es, was sie unbedingt wollte. Sie sah Bücher, aufgeschlagene schwarze Hefte, Zettel, routinierte, krakelige Schriftzeichen, eine Schreibfeder, rote Tinte, alles von schräg unten her erspäht. Papas Geheimnisse.

Das fiel ihr jetzt, viel später, zuerst ein. Vaters Schreibtisch.

Der und Vater gehörten zusammen. Der Schreibtisch allein, ohne Vater, war ein hilfloser Anblick, war wie ein Hilfeschrei aus dem Alleinsein. Vater ohne Schreibtisch, naja, das ging noch an, aber wenn er etwa zur Schule hinüber ging oder zu Hause am Mittagstisch saß, wenn er nicht am Schreibtisch saß, dann schien er seinen Schreibtisch doch gewissermaßen im Kopf irgendwie oft mit sich herumzuschleppen. Seltsam war das.

Immer wieder überlegte sie, was es mit diesem Möbelstück wohl auf sich hatte? Manchmal, als sie noch keineswegs über die Schreibtischkante gucken konnte, hatte Vater sie auf seine Knie genommen, wenn er am Schreibtisch saß. „Na, Marjellchen? Kommst mal deinen Papa besuchen?“ Er wies auf das windbewegte Grün der Kastanie vor dem Fenster, auf die sonnenhellen Dächer der Häuser gegenüber. „Siehst du, wie schön ich’s hier habe?“ Der Federhalter lag auf einem aufgeschlagenen Schulheft, rote Tinte über schwarzem Gekritzel. Warum sollte sie aus dem Fenster gucken?

„Geh mal schön spielen, Lenchen“, sagte er, „Ich komm‘ nachher runter zu euch.“ Seine Finger strichen durch ihr dunkles Kraushaar. Gehorsam rutschte sie von seinen Knien.

Als sie dann eines Tages endlich selbst dem Schreibtisch über seine Kante gucken konnte, sah sie wieder nichts als diese Zettel, Federhalter, Schulhefte und Bücher.

Bücher also. Seinen Schreibtisch, seine Bücher und sein Schreibzeug, das war es, was Papa anscheinend nicht nur da liegen hatte, sondern was auch irgendwie wichtig und in seinem Kopf war. Was man nicht gleich sehen konnte wie etwa seine Nase, seine Stirn mit den energischen Falten oder seinen Kragenknopf. Vater am Schreibtisch, da durfte man ihn sehen und besuchen, immer war er liebevoll, aber streng, und man durfte ihn nicht lange stören. Da war er in einer anderen Welt, die in ihm drin war. Von Papas innerer Welt hatte sie keine Ahnung. Aber das störte sie eigentlich nicht. Noch nicht. Gehorsam schloss sie die Tür hinter dem Vater und seiner Schreibtisch-Welt, hangelte sich die Treppe hinunter und lief ins Kinderzimmer zu ihrem Schaukelpferd.

Und Mama? Hatte die auch so eine Innenwelt? Der Gedanke ließ die kleine Lene nicht so schnell los, war wie ein Spiel, wie Rätselraten. Bei ihrer Mutter, nein, da war erstmal alles sichtbar. Ihre schnellen Bewegungen, quirlig routiniert zwischen Essensdüften, Kochtöpfen, Messern, Gemüse, Kartoffeln, Mehl, Teigklumpen, zwischen Hitze, Dampf und schnippelndem, rührendem, knetendem, reibendem, mantschendem Wohlbehagen. Das waren Künste, die jeder sehen und anfassen konnte. Und die Lenchen wahrscheinlich später würde lernen müssen? Künste, die sie mit Bewunderung erfüllten. Oder Mutter abends am Nähtisch in ihrem Sessel mit Nadel und Faden, ihr geneigter Kopf über einem der Löcherstrümpfe, während der Vater, ihr gegenüber, aus der Zeitung vorlas, was ihm lesenswert schien. Oder, - und das war das Kostbarste -, Mutter am Flügel mit flinken Fingern über die Tasten flitzend. Dann legte Vater die Zeitung beiseite und lehnte sich zurück. Ein Lächeln, wie tief aus seinem Inneren auftauchend, huschte über sein Gesicht. Und die Geschwister drüben am langen Esstisch sahen von den Schularbeiten auf, ihre Gespräche verstummten oder wurden mit Vaters energischem „Pssst“ heruntergedimmt.

Mutters innere, unsichtbare Geheimnisse, ja, die gab es, davon war Lenchen allmählich überzeugt. Aber die saßen nicht in Mutters Kopf, sondern in ihren flinken Fingern.

Anscheinend hatte sie, 1952 also, lange mit der Enkelin auf der Chaiselongue gesessen. Ein so besonderes Sofa war gut für Gedanken, für Spurensuche, für Begegnungen alter und junger Zeiten. Gut zum Erzählen, Zuhören, Fragen und Antworten, auch wenn die Enkelin nicht sofort alles verstand.

Und deine Brüder? So hatte das Kind gefragt. Kleine Brüder gehörten zum Leben, anders wusste die Enkelin es nicht.

Davon ein andermal, hatte sie geantwortet, wir haben doch Zeit, wir beide. Die Enkelin war dicht neben ihr gewesen, hatte den rauen Karo-Wollstoff des Großmutterkleides gespürt, den leichten Mottenduft der Pelzweste, den Großmutter-Atem über ihren hellen Rattenschwänzchen. Aber gleichzeitig war diese Großmutter selbst doch weit in die Vergangenheit gerutscht. Außen und innen, das gab es inzwischen auch bei ihr. Eines Tages würde sie der Kleinen, die dann groß genug war, davon erzählen. Eine alte, wieder neue Geschichte. Die Enkelin war nicht ganz so dicht dran wie ihre inzwischen erwachsenen Kinder Georg und Hanna.

Aber jetzt saß sie, die inzwischen Gromo hieß, erstmal wieder an dem alten Schreibtisch in der Fensterecke. Und während sie auf die sehnige Faltenhaut ihrer Hände blickte, die blau hervortretenden Adern, die vielen Leberflecke, wusste sie, dass dieser Schreibtisch jedenfalls einer ihrer Lebensmittelpunkte war. Hier liefen alle Zeitenlinien zusammen. Das Früher, das noch Frühere, das Heute, das Zukünftige sicher auch. Dafür sorgte sie ja täglich, indem sie sich hier ausruhte, hier Altes und Neues sortierte. Ihre Finger strichen behutsam, fast zärtlich, über alte Papiere. Unwillkürlich neigte sie den Kopf darüber.

Woher kam der Gedanke, das Leben als ein wechselnd feines und grobes Gewebe zu betrachten, kompliziert gemustert, an einigen Stellen leuchtend farbig, anderswo verblichen, fast eingerissen, wieder geflickt, neu zusammengefügt und in anderem Muster fortgesetzt, neue Stränge in alte hinein gewebt, verschlungen und verhakt, nie erwartet, überraschend bunt geraten, zum Weiterarbeiten bereitgelegt? Konnte sie jetzt, nach so vielen Jahren anfangen, die Teile zu betrachten, neu zu ordnen, zusammen zu fügen?

Der erste Haltestrang, war das der Schreibtisch ihres Vaters? Nein, der bildete viel eher eine Art Knotenpunkt, eine Schaltstelle in der Mitte. Das davon ausgehende erste Anfangsmuster, das waren natürlich ihr Vater selbst und ihre Mutter. Mama und Papa, ja, wenn sie noch weiter zurückdenken könnte, hatte es auch mit denen irgendwann einmal angefangen. Und davon gab es doch noch Spuren in einer der Schubladen des Schreibtisches. Und in ihrem Kopf natürlich.

Das leise Knarren der Zimmertür. Sie wandte den Kopf.

„Ach, du bist es. Schon Abend? Zeit zum Essen?“

Das gemütliche, rauchige Lachen aus der Kehle heraus. „Aha, sitzt du wieder am Schreibtisch fest?“

Kein wüstes Leben

Ihr Vater hieß Ernst Leberecht Wüst. Dieser Name hatte, wie Papa erzählte, oft zu Scherzen Anlass gegeben, indem es in „Ernst, lebe recht wüst“ gewandelt worden war. Das konnte allerdings von seinem Leben keineswegs behauptet werden, soviel Lene inzwischen wusste. Nein, „wüst“ hatte der Vater höchstens ab und zu in Studentenzeiten gelebt in Jena und Berlin, jedoch nicht anders als andere Studenten seiner Zeit. Davon erzählte er aber nicht, sondern davon berichtete nur die von ihm verfasste Familien-Chronik. Geboren wurde er am 6. Dezember 1844 in Pröbbernau auf der schmalen Nehrung am Frischen Haff. Dort war sein Vater Pfarrer, seine Mutter stand dem großen Haushalt vor. Ernst wuchs unter 10 Geschwistern auf.

Von Lenes Mutter gab es keine von ihr verfasste Chronik. Sie wurde am 13. Juli 1851 als Martha Louise Charlotte Goldnick in der Mühle Slupp geboren. Sowohl ihr Vater, der Mühlenbesitzer, als auch die Mutter waren zweimal verheiratet, Martha hatte eigentlich fünf Geschwister und fünf Halbgeschwister, die aber fast alle sehr früh starben. Die Mühle Slupp in der Nähe des Gutes Orle liegt an der Ossa, einem rechten Nebenfluss der Weichsel östlich von Graudenz.

Wie Ernst und Martha sich kennenlernten und ihr Leben sich dadurch in eine gemeinsame Richtung lenkte, davon schrieb Vater selbst in der Familienchronik, die er später in Jena verfasste.

Nach kurzer Zeit hielt Lene die dicke Mappe in der Hand. Ihr Vater Ernst Leberecht Wüst schrieb da:

„Zu Beginn des Winterhalbjahres 1865/66 siedelte ich von Jena nach Berlin über…

Für mein ganzes Leben bedeutungsvoll wurde im Sommer 1867 ein Besuch einer Freundin des Orler Hauses in Berlin, der Frau Gutsbesitzerin Goldnick aus Mühle Slupp bei Graudenz, die mit ihrer Tochter Martha, damals 16jährig, gekommen war, um einen Arzt um Rat zu fragen. Ich war mehrere Tage der beständige Begleiter der beiden Damen, machte mit ihnen Besorgungen, führte sie zu Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten und eines abends auch ins Königliche Opernhaus. Da war es, als wir beiden jungen Menschen während einer Ballett-Aufführung nebeneinander sitzend, uns bei der Hand fassten, um uns für alle Zukunft nicht wieder loszulassen. Es lag ein köstlicher Reiz darin, die Heimlichkeit unserer Liebe zu bewahren und keinem von unserem Verspruch etwas zu sagen. Erst im Herbst desselben Jahres 1867 bei der Hochzeit meiner Schwester Auguste, die in Orle stattfand, merkten schärfer blickende Verwandten, was die Glocke geschlagen, und es fehlte in der nächsten Zeit nicht an solchen, die mahnten und Vorstellungen machten und Ratschläge erteilten und drohten. Was sollte auch ein Einverständnis zwischen einem noch die Schule besuchenden Mädchen und einem Studenten bedeuten? War es überhaupt ernst zu nehmen? Wir aber, die wir uns einmal die Treue versprochen hatten, hielten fest, kümmerten uns nicht viel um das Gerede der lieben Verwandten, schrieben uns gute und liebe Briefe und warteten, bis die Zeit sich erfüllen musste…

Das dauerte eine gute Zeit. Durch den Krieg 1866 war Ernst nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Er meldete sich zwar, als die Einberufung erfolgte, wurde aber wegen seiner mangelnden Sehtüchtigkeit zurückgewiesen. Auch als Krankenpfleger wollte man auf ihn verzichten. Im Herbst 1867 tauschte er die Universität Berlin mit der zu Königsberg zum Abschluss seiner Studien und um dort später eine Anstellung zu erhalten. Es war sein viertes Universitätsjahr. Auf den Abschluss seines philologischen Staatsexamens bereitete er sich in Königsberg und auch in Güttland vor, wo sein Vater seit 1850 Pfarrer war und er selbst den größten Teil seiner Jugendjahre verbracht hatte. Sein Vater, der Pfarrer mit seiner Familie hatte sich aus Pröbbernau versetzen lassen, um den Kindern eine gute Schulbildung zu ermöglichen. Im Oktober 1868 legte Ernst die Prüfungen ab und erhielt die Lehrbefähigung für Lateinisch und Griechisch für alle Klassen und für Geschichte und Erdkunde für die Obersekunda einschließlich, zugesprochen. Er promovierte zum „doctor philosophiae“. Sein Probejahr leistete er anschließend auf der Realschule I. Ordnung auf der Burg zu Königsberg, der „Burgschule“. Weihnachten 1868 verlobte er sich endlich offiziell mit seiner Martha. Während die Brautleute einen glücklichen Sommer in der Mühle Slupp verbrachten, brach 1870 der Deutsch-Französische Krieg aus. Ernst eilte nach Königsberg, um sich freiwillig zu stellen, wurde aber wieder wegen seiner Kurzsichtigkeit abgewiesen. So ging er weiter seinem Beruf nach. Auch von dem Erleben der Kriegsereignisse berichtet die Chronik. Aber das war eine andere Geschichte. Ernst und Martha schauten mutig und zuversichtlich in die Zukunft: am 11. Oktober 1870 fand die Hochzeit statt.

„Unsere schönen Güter, die wir festzuhalten uns damals versprachen, bestanden nicht gerade in reichen äußeren Schätzen, obschon auch äußere Güter nicht mangelten, sondern in herzlicher Liebe, Vertrauen und zuversichtlicher Hoffnung. Die Hochzeit wurde im Elternhaus der Braut, in Mühle Slupp, bei entsetzlich schlechtem Wetter gefeiert. Mein Vater traute uns, Vater legte seiner Traurede das Bibelwort Epheser 4, Vers 2 und 3 zu Grunde: „Vertraget einer den anderen in der Liebe und seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens“. Am Tage nach der Hochzeit ging die Reise in die neue Heimat meiner jungen Frau, nach Königsberg, wo wir in der alten Reifenbahn, in der Straße, die jetzt Yorkstraße heißt, eine aus 4 Zimmern und vielem Zubehör bestehende Wohnung gemietet hatten. Die Zimmer waren bei unserer Ankunft von der Familie Rautenberg, die zwei sehr schöne Gummibäume hineingestellt hatte, geschmückt worden.“

Die Eltern hatten, wie Lene nur zu gut wusste, immer ihr eigenes Leben gehabt, auf das sie viel Wert legten, auch als das Ehepaar sich im Laufe der Jahre mit sieben Kindern zu einer großen Familie auswuchs. Ohne ihre Kinder zu vernachlässigen, führten der Schuldirektor und seine Gattin ein offenes Haus, verbrachten viel Zeit mit Geselligkeit in wechselnder Runde von Freunden. Mit denen gingen sie musischen und geistreichen Liebhabereien nach, mit denen verbrachten sie, Gesellschaftsspielen frönend, viele Abende. Beide, Ernst und Martha, aus jeweils großen Familien kommend, waren an solch größere Runden befreundeter Menschen gewöhnt. Insbesondere Ernsts Vater, Lenes Großvater, hatte zeitlebens mit vielen Menschen, darunter vielen gelehrten Freunden gerne zu tun gehabt.

Und Mutter? Leider waren die Familien-Chroniken nur von den Familienvätern, aber nie von den Müttern geschrieben worden. Die gängigen Klischees der Rollenverteilung, - die sich erst, als Lene älter war, ganz allmählich zu ändern begannen -, hatten Lene ihr Leben lang beschäftigt. Warum nur taten alle so, als seien Männer in gewisser Weise wertvoller als Frauen? Etwa, weil bei ihnen der Werdegang, der Beruf, die Karriere und damit auch die Versorgung der Familie eine so große Rolle spielte? Das war aber doch nur möglich, weil die Frauen, die Mütter, ihnen brav alle Alltags- und Familienpflichten abnahmen. Die Frauen, naja, sicher waren sie nicht weniger gebildet, wenn sie nur wollten, aber die eigenen Mütter machten ihnen vor, wie man sich ein- und unterzuordnen, zu fügen hatte. Die Rollenklischees wurden eingehalten: die Männer sorgten für das finanzielle Wohlergehen und das eigene Ego, die Frauen kümmerten sich um Kinder und Haushalt, - und verzichteten auf die Idee etwa eine eigene Persönlichkeit ausleben zu wollen. Stattdessen wurden sie angebetet von den Männern. Und damit es auch klappte mit der erwünschten Anbetung und Eroberung, wollte diese von den Mädchen emsig, kichernd, trickreich und charmant geübt werden. Die Kunst der Verführung, das Sich-Erobern-Lassen, das war die gängige Erfolgsgeschichte von Frauen. Und das war natürlich Reiz und Spannung der Jugendjahre – bis zur Verheiratung. Wenn die manchmal doch nicht erfolgte, blieben ihnen Tätigkeiten von Kinder- oder Hausmädchen, höchstens Lehrerinnen. Solange aber verheiratete Männer und Frauen dann ihre Rollen erfüllten, das taten, was erwartet wurde und entsprechend behandelt und hochgeehrt wurden, blieb die Welt, - die kleine Familienwelt und die etwas größere soziale Welt -, im gewollten und nie anders gedachten, traditionellen, harmonischen Gleichgewicht. Die Familienväter protzten dann gern mit ihren vielen Kindern, - aber erzogen wurden die von den Müttern.

Lenes Mutter hatte die ihr zugedachte Rolle meisterhaft ausgefüllt. Ob sie jemals den Wunsch gehabt haben mochte, sich selbst dabei ins Spiel zu bringen, den eigenen Talenten, wie dem Klavierspiel, mehr Zeit zu widmen, ihnen mehr nachzugehen oder den eigenen Werdegang herauszustellen, das ahnte Lene nicht. Über Gefühle sprach man nicht. Selbstdisziplin war bei ihr selbst, sowie den vorherigen Generationen, von früher Kindheit an geübt und verlangt worden. Bei den üblicherweise vielen Kindern musste sich jedes zurücknehmen, das ging gar nicht anders, hatte nie anders funktioniert. Glück oder Unglück dagegen waren eben Schicksal, und die eigene Individualität, jedenfalls die der Mädchen, blieb manchmal vollkommen uninteressant. Dennoch, so überlegte Lene später oft, dennoch hatte sich eigentlich jede und jeder wohlgefühlt im Familiennest, das Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlte. Sie selbst hatte es nie anders empfunden und von ihren Geschwistern auch selten anderes gehört. Die Familie war Zentrum des Lebens, das der Kinder und das der Erwachsenen.

Lene am Schreibtisch, der jetzt ihrer war, wusste wenigstens, dass ihre Mutter geliebt worden war. Geliebt und verehrt von der ganzen Familie. Und Lene wusste auch genau, wonach sie jetzt suchte. Da gab es einen alten Brief, in vornehm steilen Schwüngen und Schnörkeln, von ihrem Großvater Wüst. Das war jener Carl Theodor Gotthilf Wüst, geboren 1808 in Danzig, 17 Jahre lang Pfarrer auf Pröbbernau auf der Frischen Nehrung, dann Pfarrer in Güttland in der Nähe von Dirschau im heute polnischen Westpreußen. Von dort schrieb er 1773 an seine Schwiegertochter Martha, also Lenes Mutter, zu deren 22. Geburtstag.

Der Brief klang so, als sei die junge Ehefrau mit ihrem Mann Ernst und erstgeborenen Sohn Ernst in der Sommerfrische in Peterhof,- dem Stammsitz der verwandten Familie Chomse -, und häufigen Ferien- und Familientreffpunkt der großen Familie gewesen. In dessen Nähe lag auch die Mühle Slupp und der kleine Ort Orle.

Güttland 13/7/1873

Liebe, trauteste Martha !

Du erhältst heute gewiss von allen Seiten so viel Gratulationen und Zuschriften, dass es gut scheint, einige auch noch für einen späteren Tag zu reservieren. So wird es denn dieses Mal mit unserem Glückwunsche gehen. Alles nur erdenklich Gute wünschen wir Dir von ganzem Herzen. Gott schenke Dir Gesundheit und ein zufriedenes Gemüth. Es möge Dein neues Lebensjahr rein und ungetrübt dahin fließen. Er erhalte Dir Deinen und unseren Ernst und Deinen trautesten Jungen! Das gehört ja doch in erster Weise zu Deinem Glück.

Leiblich zwar nicht, - aber im Geiste sind wir heute unter Euch! Wir sehen Euch Alle, Alle – denn die Orler kommen doch ohne Zweifel hin – theils auf der Veranda, theils im Garten in buntem und fröhlichem Gemisch, hören die Fontaine plätschern, und lauschen den herrlichen Klängen, die aus dem Saale herausschallen. Und Fräulein Jung singt dann noch ein schönes Lied und Alles ruft: Bravo! Ist’s nicht so? – Wir sitzen währenddessen im Kränzchen bei Ortmann, wo niemand spielt, niemand singt, wo keine Fontaine plätschert, wo keine Waldbäume rauschen; aber wo es denn doch ganz gemütlich sein kann….

Jetzt ist hier die Luft wunderschön, morgens schwül, dann während wir in der Kirche waren, Gewitter und ein schöner sanfter Regen; nun klar und schön, und die Temperatur angenehm. 18°….

Freitag haben wir noch lebhaft an euch Alle dort gedacht. Das Wetter war ganz herrlich und wir denken, es muss in Peterhof höchst vergnüglich gewesen sein. Hoffentlich erhalten wir bald Bericht über eure Erlebnisse.

Wir sind hier Gott Lob ganz wohl und freuen uns unserer kühlen Zimmer. Die Kinder amüsieren sich, theils unter sich, theils mit Linchen aufs Beste.

Halt! Eins hätten wir beinahe vergessen. Na, was schenkt Ihr mir denn zum Geburtstag? hören wir Dich fragen. Hübsch warten, wird sich finden.

Bist neugierig, nicht so?

Nun umarmen wir Dich und bitten, Alle, von Ernst ab die ganze Reihenfolge, Alle dort in Slupp, in Orle etc. herzlichst zu grüßen.

Gott befohlen!

Deine Dich innig liebenden Schwiegereltern Wüst u. Frau

Auf eure neue Wohnung sind wir recht gespannt. Ihr habt ja die Wahl entsetzlich beeilt.

Lene setzte die Brille ab und lehnte sich zurück. Auch von Peterhof würde sie den Enkelkindern später erzählen. Dieses weiße Schloss östlich von Graudenz barg so viele Kindheitserinnerungen. Es hatte Geborgenheit und Ferienglück ausgestrahlt und war deshalb auch für sie selbst wie für die ganze große Familie ein gutes Stück Heimat gewesen. Behutsam strich sie über die so alte, blankgenutzte Holzplatte vor sich. Was war denn Heimat? Ein Platz der Geborgenheit zum Wohlfühlen? Der Geruch von altem Holz? Und von Büchern? Kaffeeduft? Ein Mozart-Klavierkonzert aus dem Hintergrund? Frühlingswind durch das offene Fenster streichelnd? Ein sonniger Weg vor dem Gartentor? Für Lene gehörte der alte Schreibtisch dazu.

Der Schreibtisch ihres Vaters. Papa, ja der hatte wohl ein schönes Leben gehabt. Eine gute Mischung aus Abenteuer, Pflichtbewusstsein, Erfolg und Anerkennung und Ausruhen. Und seine häufigen Krankheiten? Hatte er die als sehr lästig empfunden?

Und sie selbst? Brennend rot ist die Farbe der Erinnerung, dachte sie. Niemals blass, höchstens – manchmal – ein sanftes Traumblau.

Haltepunkte

Der Schreibtisch hatte sie nie wirklich losgelassen. Ein sicherer Platz, der nicht verloren gegangen war. Zumindest nicht in Gedanken. An den Schreibtisch kehrte sie immer zurück. So wie andere Menschen sich zurücksehnen an eine Gartenbank unterm Kirschbaum, an einen Ohrensessel vor dem Radio oder an einen blumenduftenden Kaffeetisch? Bei ihr jedenfalls war es in erster Linie immer der Schreibtisch gewesen. Ein Stück Heimat und wahrscheinlich ein Haltefaden ihres verworren gewebten Lebens-Musters.

Früher hatte er seinen Platz in Vaters Arbeitszimmer vor dem Fenster mit dem weiten Blick über Osterode in Ostpreußen gehabt, später im Arbeitszimmer in den wechselnden Wohnungen beim lebhaften Uni-Zentrum Jenas, noch später in der ostpreußischen Schulstadt im Norden. Und jetzt in Hamburg, drei Stockwerke über dem quirligen Leben an der Ecke der Haynstraße zur Breitenfelder Straße mit Blick auf den kleinen Park vor dem Universitätskrankenhaus. Ein Stückchen Heimat, jawohl, aber Heimat, das war doch mehr. Heimat war, so hatte sie gelernt, mit dem Ort der Kindheit verknüpft. Aber ihr fielen gleich viele Orte ein. Heimat, nein, das war nicht nur das ostpreußische Osterode aus Kinderzeiten, das war auch hier. Ein Ort vieler glücklicher Erinnerungen, bedeutete das nicht Heimat? Ein Ort voller gebündelter Wohlfühl-Momente? Heimat, dachte sie, das muss doch nicht nur ein Ort sein, und es muss auch nicht die Kindheit sein. Heimat war eher an ihr inneres Erleben gebunden, das konnte sie jederzeit hervorkramen. Das war ihr Zuhause, wusste sie: Momente, die ein inneres Lächeln der glücklichen Zufriedenheit bedeuteten. Gab es eine innere Heimat voller Wohlfühl-Erinnerungen?

Sie sah auf ihre sehnigen Altershände, dieselben, die früher, klein und wissbegierig, die Kante des Schreibtisches erreicht hatten. Vorhin das Zusammensein mit der kleinen Enkelin auf der Chaiselongue, die runden Kinderfinger auf den Bilderbuchseiten, war das nicht fast wie eine Wiederholung des Anfangs gewesen?

Ein Leben kann mit der Kindheit beginnen, dachte sie amüsiert. Aber es kann auch, - später? - zwischendurch? - plötzlich? -, neu anfangen. Warum saß sie denn jetzt hier, so weit weg von allen früheren Vorstellungen? Saß also hier, - immerhin an jenem alten Schreibtisch, und stellte Gedanken über das Leben an? Das Leben: Kreuz und quer gestrickt oder zielstrebig geradeaus? Umwege, Sackgassen, Bergpfade und Schluchten, Hohlwege? All das eingearbeitet in ein Gewebe? Oder war es ein Spiel aus bunten Bauklötzen? Abenteuerliche Bauten, die unerwartet zusammenstürzten oder auseinander fallen konnten, auch wenn das Fundament immer ganz ordentlich haltbar ausgesehen hatte?

Ein rauchiges Räuspern riss sie aus ihren Grübeleien. „Kein Kaffee heute?“

Natürlich, da war ja noch jemand. Kaffee? Aber sicher. Schnell schob sie die alten Papiere zusammen, rückte energisch den Stuhl nach hinten und streckte den Rücken gerade. Der alte Herr im grünen Sessel am Spieltischchen hielt schon seine gewohnte Rettung zwischen den Fingern, in der anderen Hand den Zigarren-Schneider aus Messing.

„In Gedanken, Lenchen? Oder hast dich wieder festgelesen?“

Sie brauchten keine Worte. Sein Augenzwinkern, der liebevoll spöttische Mundwinkel. Eines der Fundamente, - oder wenigstens etwas, das zuverlässig davon übrig war. Schnell öffnete Lene die weiß gestrichene Tür, durchquerte den Korridor, der wie so oft kalt und dunkel war. In der Küche machte sie Licht, fingerte den Gasanzünder vom Haken und setzte Wasser im Kessel auf. Hinten vor dem winzigen Eckbalkon stand der Schemel, sie hatte die hölzerne Kaffeemühle schon zwischen den Knien, sog genussvoll den Duft ein. Richtiger Bohnenkaffee, den gab es jetzt zwar seit Jahren wieder, aber sie genoss ihn jedes Mal neu.

Ihr Blick ging hinaus über den viereckigen Hofplatz, von dem im Karree angelegten Klinkerbau eingefasst, hinunter auf die Teppichstangen und den Sandkasten, die Wiese, wo drei Kinder Fußball spielten. Kakis Jungens waren nicht dabei, sah sie. Und Kaki war auch nicht zu entdecken hinter dem Fenster schräg gegenüber. Die saß sicher fleißig an ihrer Nähmaschine in der Stube drüben.

Sie schüttete die kleine Schublade der Mühle in den Filter aus. Das Wasser kochte schon fast. Der Gasherd war immer fix. Während der Kaffee durchlief, füllte sie den blauen Teller aus der alten Blechdose nach, stellte Tassen und den Teller aufs Tablett und kehrte ins Wohnzimmer zurück. „Hab‘ noch Kekse.“

Aber der alte Herr saß nicht mehr dort. Ach, er war natürlich mit seinem neuen Werk beschäftigt. Sie lächelte. Über Langeweile konnten sie sich beide nicht beschweren. Waren wechselnd jeder für sich und auch zusammen zufrieden. Aber der Kaffee zwischendurch, das musste sein, das war ein Ritual.

Sie schob die Zeitungen auf dem runden Esstisch beiseite, setzte das Tablett ab, wandte sich wieder zur Küche. Wie der Kaffee duftete. Dann eilte sie über den Korridor. Hinten rechts war sein Zimmer, sie klinkte die Tür auf. „Ist schon fertig. - Enn? Kommst nu‘?“

Er verbrachte viel Zeit in seinem Atelier, seinem grünen Reich. Alle Besucher, die es zum ersten Mal sahen, blieben unweigerlich überrascht in der Tür stehen. Wie die Schwelle zu einem Märchen, wie Eintauchen in betäubenden Traum, duftend nach Farben, nach Zigarren, oft nach Rosen. Ästhetisches Chaos, genussvoll ausgebreitet, Wohlfühl-Zuhause und erfahrene Weltweite. Ein bisschen Maracaibo hier in Enns Atelier natürlich, dachte Lene, aber die ganze jetzige Wohnung ist auch ein bisschen Ostpreußen, ostpreußisches Osterode, nur nicht so unerreichbar wie das alte Ostpreußen es seit jetzt fast acht Jahren war. Und dann natürlich ein Stückchen Jena. Diese Wohnung wie ein Muster aus kleinen Fixpunkten, Haltepunkten, Erinnerungspunkten. Osterode auf jeden Fall, aber noch viel mehr. Vieles aus der anderen, letzten Heimat im Norden, fast am Haff, - nein, darüber wollte sie jetzt nicht nachdenken.

Ernst saß vor der Staffelei, skizzierte etwas, die Pinsel steckten noch im Glas.

“Was wird das?“

Er schüttelte den Kopf, brummte etwas, stand auf. „Ein Waldstück vielleicht. Im Frühling – ?“

Sie lachte. „Sag nicht, dass ich in Gedanken bin. Du bist es genauso.“

Ernst folgte ihr ins Wohnzimmer, setzte sich aufs Kanapee, bugsierte seine langen Beine hinter den Tisch. Dort hatte Paul immer…, Kaffeestunden damals…, nein, sie wollte das jetzt nicht zulassen. Vorbei ist vorbei. Aber das Früher drängte sich immer wieder in die Gegenwart. Das war wohl so bei alten Leuten. War sie so alt? Mit 63 Jahren zu alt vielleicht für die Gegenwart? Sie straffte die Schultern, setzte sich gegenüber auf einen der hochlehnigen, kunstvoll gedrechselten Holzstühle, - auch die waren aus Osterode, hatten später in Jena gestanden, um den gleichen runden Tisch herum… Sie goss Kaffee ein und rückte den Teller in die Mitte.

„Kekse? Deine selbstgebackenen?“

„Die mit Haferflocken und Rosinen. Heute Morgen waren ja Lilo und Georg hier mit den Kindern.“ Sie lächelte. „Du magst doch auch immer Süßes.“

Er kaute schon. „Prima, fast wie bei Mutter.“

„Niemals.“

Sie lehnte sich zurück, nahm die Tasse in beide Hände, heiß dampfte es heraus. Dieser Duft.

Ernst nickte ihr zu. „Nicht mehr die olle Wasserplörre, was?“

„Oh, nee, wir sind hier vornehm bei den hanseatischen Leuten – Hanseoaten?“ Sie zögerte. Hamburgische Mundart hatte sie ab und an probiert, was meistens misslang. Ernst lachte, schüttelte den Kopf, nahm noch einen Keks und schwieg eine Weile. Seine Meta war ja eine waschechte Hamburger Deern gewesen, von ihr hatte er immer richtiges Hamburgisch mit allen S-pitzen S-teinen gehört. Wie lange war das her. Eine Ewigkeit - mit Südamerika dazwischen. Einen Seufzer konnte er nicht unterdrücken. Und dann die Kinder, als sie noch klein waren. Die inzwischen selbst Kinder hatten. „Wie schnell sie groß werden, die Lütten, die Enkel.“

„Schneller als wir damals auf jeden Fall.“

„Auch schneller als die eigenen Kinder, oder?“

Lene nickte. „Auf jeden Fall.“ Sie drehte die dampfende Kaffeetasse zwischen den Fingern, unversehens schweiften ihre Gedanken ab. Ihre Kinder Georg und Hanna, die waren ihr geblieben. Auch sie unbedingte Haltepunkte in ihrem Leben. Spätere. Es gab ein Noch-Früher. Eine Art Fundament, eine Basis-Linie. Damals im alten Ostpreußen, als alles noch seine Tradition und Ordnung hatte.

Ernst saß ihr gegenüber. Er sah im Geist wieder seinen Frühlingswald vor sich, der auf der Staffelei sein Grün erwartete.

Sie konnten auch zusammen schweigen. Den Gedanken hinterherlaufen. Auch ins Früher. …

Eines Tages ging Lenchens sehnlichster Wunsch in Erfüllung. Am 29. April 1895 wurde sie sechs Jahre alt. Das bedeutete: in diesem April durfte sie endlich zur Schule gehen.

Die alte Lene musste lächeln, wenn sie daran dachte, wie sie damals der Schule entgegengefiebert hatte. Endlich würde sie hinter das Geheimnis der Bücher kommen. Vaters Bücher in dem schwarzen hohen Regal und auf dem Schreibtisch in seinem Studierzimmer und weitere Bücher, die im Haus in verschiedenen Regalen auf sie warteten. Etwas lesen und einige Buchstaben kritzeln konnte sie natürlich längst, wozu hatte man schließlich große Geschwister in reicher Auswahl? Aber das genügte nicht. Die Geschwister waren oft genug hier und da unterwegs. Und der große Bruder Ernst war längst aus dem Haus, hatte sich in Hamburg zum Kaufmann ausbilden lassen und wollte jetzt, 1995, wahrscheinlich sogar nach Südamerika auswandern. Solche Entfernungen musste Lenchen auf dem Atlas suchen, es war ihr unvorstellbar. Sie selbst hatte erstmal hier genug zu tun. Es war üblich, den Geschwistern kleine Grüße auf Postkarten oder Briefen zu schreiben. Ja, das war ein weiterer wichtiger Grund unbedingt schreiben zu lernen.

Vermutlich während des ersten Schuljahrs, sobald sie einige Buchstaben irgendwie zusammenfügen konnte, entstanden spontan erste Briefchen, die sie sichtlich mühevoll zu Papier brachte, in krakeliger, spitzer, noch sehr ungelenker Schrift.

meine liebe mata ich gratuliere dier zum geburztag in der schule geht es mir gut heut hat mir die lote einen bratapwelgemacht grüße die grete auch denhans und den namfe die stubinsind ganz umgeändert ich schlawe mit mama und mit poc poc und lebe den wollen Danzig

(meine liebe Martha, ich gratuliere Dir zum Geburtstag. In der Schule geht es mir gut. Heut hat mir die Lotte einen Bratapfel gemacht. Grüße die Grete, auch den Hans. Und die Namen für die Stuben sind ganz umgeändert. Ich schlafe mit Mama und mit Poc Poc . Und lebe denn wohl in Danzig)

Deineliebelene

Darunter hatte Lenchen zwei weibliche Figuren gezeichnet: trese dore

Auf die Rückseite hatte Bruder Fritz einen kurzen Gruß geschrieben.

Im Herbst 1895 waren ihre Schrift und die Orthographie auch noch nicht viel besser:

Wieder hatte sie drei weibliche Gestalten gezeichnet: „ Trese“ „Dore“ „Lote“ (ihre drei anwesenden Schwestern, Martha war die vierte)

Auf der Rückseite steht krakelig und etwas rätselhaft:

liebe martha ich bin heute krank ich war heute nicht in der schule, ich hate kopfschmerzen

ich war beim geburtstag beinie schka ich gehe balt wieder zum geburtztag fritz ist schoninKöln, erst war er in belien, da hate frau flato iem zwanzich markgeschengt Deine liebe lene wüst

Martha, 1895 schon 20 Jahre alt, war also bereits außer Haus. Lotte mit 21 Jahren zwischenzeitlich zu Hause, Therese, 16 Jahre, und Dorothea, 15 Jahre, wohnten noch zu Hause, Fritz war 18 Jahre alt.

Die „städtische höhere Mädchenschule“ in Osterode war damals in einem alten Mietshaus untergebracht, das früher als Kaserne gedient hatte. Zu der Zeit von Lenes Einschulung war in Osterode das Schulwesen im Um- und Aufbruch. Alte Schulen wurden geändert, neue eingerichtet. Aber die Räumlichkeiten ließen oft noch zu wünschen übrig, die Einrichtung war häufig eher spartanisch, die hygienischen Verhältnisse lagen meist noch im Argen. Seit Lenes Vater 1877 dort in den Schuldienst gekommen war, hatte man bald die Knabenmittelschule aufgelöst und stattdessen unter Vaters Anweisungen und Ratschlägen die „höhere Bürgerschule“ eingerichtet. 1881 wurde diese in ein Real-Progymnasium umgewandelt und 1893 bis 1898 allmählich zu einem richtigen Gymnasium, zum Stolz der Stadt.

Darüber schrieb Lenes Vater, Ernst Leberecht Wüst, selbst in seiner Chronik.

Er besuchte im Spätherbst 1876 seinen schwer erkrankten Vater, den Pfarrer im Ruhestand Carl Theodor Gotthilf Wüst in Güttland. Gerade hatte er die Nachricht erhalten,

„dass ich zum Direktor einer neu zu errichtenden höheren Lehranstalt zu Osterode in Ostpreußen gewählt worden sei und dass ich zu Ostern 1877 mein neues Amt antreten sollte. Auf einem Lehnstuhle in der „Schlafstube“ dem nach Nordwesten gerichteten Eckzimmer, an dem Sophatische sitzend, sorgsam eingehüllt in wärmende Decken, besprach er (sein Vater) mit mir lebhaft und sachlich die neuen mich erwartenden Aufgaben, und als er die Schmerzen wiederkommen fühlte, bat er mich wohl im Bewusstsein, dass es hinnieden der letzte Abschied von ihm sein werde, vor seinem Sessel niederzuknieen, damit er mich segne, was er mit schlichten und einfachen aber umso eindringlicheren Worten tat, die auf mich, meine Mutter und Schwager Franz einen tiefen Eindruck machten.“

Im Dezember desselben Jahres starb der geliebte, verehrte Vater.

„Ostern 1877 brachen wir (die Familie lebte seit 1871 in Danzig und war inzwischen um Lotte und Martha, geboren 1874 und 1875, vergrößert, hatte also mit Ernst jetzt drei Kinder) also wieder einmal unser Zelt ab und verließen das uns so werte und liebe Danzig und zogen zurück nach dem kälteren Ostpreußen, nach dem kleinen Osterode, das nun bestimmt war, die Arbeit meines Lebens zu empfangen. 33 ½ Jahre habe ich in Osterode gewirkt und meine Aufgabe gelöst, die Mühe und Ausdauer erforderte, mit deren Lösung aber auch Freude, Anerkennung und erhebendes Selbstbewusstsein in reichem Maße verknüpft war. Ich habe in Osterode eine gehobene Mittelschule, die ich vorfand, in eine höhere Bürgerschule, diese in ein Real-Progymnasium, dieses in ein Realgymnasium und dieses schließlich in ein humanistisches Gymnasium umgewandelt, ich habe für die Schaffung eines Pensionsfonds für die Lehrer der neuen Anstalt gesorgt, habe es dahin gebracht, dass für die Witwen und Waisen der Lehrer durch Anschluss an die Provinzial Witwen- und Waisenkasse gesorgt wurde, ich habe darauf gedrungen, dass für die von Jahr zu Jahr an Schüler- und Klassenzahl wachsende junge Anstalt ein neues schönes Haus an der Hohensteiner Chaussee gebaut wurde und habe es schließlich durchgesetzt, dass die Anstalt, die städtisch war, obschon reich unterstützt durch Mittel des Staates, von diesem übernommen wurde, sodass ich bei meinem Scheiden aus dem Amt am 1. Mai 1911 als königlicher Gymnasialdirektor in den Ruhestand trat. Dass ich diese Erfolge nur mit Unterstützung aller beteiligten Kreise, der städtischen Behörde, der Bürgermeister Kotze, Frede, Demsky und namentlich Elwenspoer, der Mitglieder des Lehrkörpers und zuletzt aber in allererster Reihe durch die Förderung meiner Arbeit von Seiten der staatlichen Behörden, habe erreichen können, bedarf nicht des Nachweises….

Die Stadt Osterode, die nun unsere Heimat wurde, hat eine günstige Lage. Zwischen zwei Seen, dem Drewenz- und dem Pausensee, sich weit hinstreckend, von dem Drewenzflusse durchflossen, ist die Stadt auf sanft sich erhebenden Hügeln und in den Niederungen zwischen jenen aufgebaut, sodass ihre Straßen ansteigen und sich senken und man von den höheren Punkten einen freundlichen Blick über die tiefer liegenden Teile genießt. Besonders ruht das Auge mit Entzücken auf dem Drewenzsee mit seinen Einbuchtungen und seinen bewaldeten Ufern, wenn man sich in Straßen befindet oder auf Plätzen, die einen freieren Blick gewähren. Wer auf der Uferpromenade wandert und hinüberschaut nach Winchertsruh und dem Stadtpark und dem Walde bei Grünortspitze, wird immer wieder von der Schönheit des Bildes ergriffen werden, ob dunkler Himmel sich über dem Wasser wölbt oder die helle Sonne lacht, ob er bei Sonnenuntergang die wechselnden Beleuchtungen beobachtet oder am frühen Morgen die wallenden Nebel aus den Fluten auftauchen sieht. Unter den Häusern der Stadt, die dereinst im 13. Jahrhundert zur Zeit der Herrschaft des deutschen Ritterordens gegründet worden ist, ragten durch Größe und Bedeutung vor anderen hervor das Schloss, die alte Komturei, das Rathaus, die evangelische und die katholische Kirche, das Königliche Seminar, das Schulhaus für die neue Schule und einige wenige Privatgebäude. Im Ganzen waren, zumal in der ersten Zeit unseres Dortseins, die Häuser der Stadt unansehnlich und zum Teil in sehr schlechtem baulichem Zustand, was einen besonderen Grund hatte. Die Stadt war im Jahre 1788 am 21. Juli bis auf wenige Häuser durch eine furchtbare Feuersbrunst vernichtet worden, und der Neubau der Häuser hatte mit geringen Mitteln erfolgen müssen, sodass niedrig und dürftig gebaut wurde. Als wir im Frühjahr 1877 nach Osterode kamen, hatte die Stadt etwa 5000 Einwohner, als wir 1910 die Stadt verließen, war ihre Zahl auf 15000 gestiegen. Namentlich als Osterode Garnison erhielt und ein ganzes Regiment und ein Bataillon in die Stadt gelegt wurde, nahm die Einwohnerzahl schnell zu, da nun Kaufleute und Handwerker besseren und sicheren Verdienst erhielten. In den 33 Jahren, die wir in Osterode zugebracht haben, hat die Stadt ihr Aussehen ganz und gar geändert, sodass der Ort, der früher einen ärmlichen und schmutzigen Charakter zeigte, sich zu einer freundlichen und sauberen Landstadt entwickelt hat, eine Folge vor allen Dingen der unermüdlichen Tätigkeit des Bürgermeisters Elwenspoer, der in jeder Weise die Stadt zu heben bemüht gewesen ist.“

Die damals fünfköpfige Familie bezog eine geräumige Dienstwohnung im östlichen Anbau desselben mächtig großen Hauses, in welchem die neu gegründete Schule ihr Heim hatte. Hier wurden 1877 der Sohn Fritz, dann 1879 und 1880 die Töchter Therese und Dorothea geboren. Und hier erblickte Lenchen als Jüngste 1889 das Licht der Familien- und dann der größeren Welt.

Das Familien-Nest

Umgeben von Papieren und Büchern hatte Lene sich noch nie allein gefühlt. Auch jetzt in Hamburg nicht. Nein, das Leben war noch nicht vorbei, sondern voller unerledigter Aufgaben. Da lag die Tageszeitung, das neue Merian-Heft, der aufgeschlagene Artikel zu den Eigenheiten und Charakteristiken ostpreußischer Stadtanlagen, der Artikel zur Frauenbewegung, und im Hintergrund der Stapel alter Briefe. Die hatte sie sich vorhin herausgesucht. Obenauf ein vergilbter Umschlag mit der sorgfältigen, ordentlichen, aber ausgeschriebenen Lehrer-Schnellschrift ihres Vaters. Wie sich die Familie in Osterode wohlfühlte, wurde nicht nur in der Chronik, sondern auch in diesem Brief ihres Vaters deutlich. Und hier zeigte sich, - anders als in der Chronik -, eine ungemein sympathische Seite des Vaters, nämlich seine Liebe zur Familie, zu seinen Kindern.

Behutsam strich Lene mit den Fingern darüber, zog das dünne Papier aus dem Umschlag. Ihr Vaters, Ernst Leberecht Wüst, schrieb an seine Mutter Paulina Mathilda, also Lenes Großmutter. Ein Brief von 1893, mitten aus dem Leben ihres Vaters heraus. Er war damals 49, seine Mutter 83 Jahre, sie selbst, Lenchen, vier Jahre alt.

Eine wohl später notierte Bemerkung oben drüber lautete:

der letzte Brief, den ich an meine Mutter geschrieben

Osterode, den 11. Juni 1893

Meine liebe Mama!

Sonntag-Morgen. Die Kinder sind teils im Walde, teils im Garten, ich sitze bei offenen Fenstern, und wenn ich hinausblicke auf die rotblühenden jetzt schon ganz stattlichen Kastanienbäume, die grünen Hecken und dahinter auf den von Wald bekränzten See, dann

Kommt es wie Freude über einen, und man ist fast versucht zu glauben, dass das Gezwitscher der unzähligen Schwalben Glück verkündigt und heitere Zukunft. Aber es wird Dich mehr interessieren, wenn ich Dir Gegenwärtiges berichte. Lenchen ist nun schon wieder auf, freilich recht elend und schwach auf den Beinen, also dass sie zu rüstigem Schreiten sich unfähig fühlt, doch unzweifelhaft auf dem Wege der Besserung. Dorchen, im übrigen flink wie ein Wiesel, ist das alte Piepsküken, seit Ostern Schülerin der ersten (also obersten) Klasse, schließt Freundschaften und fährt, da ihre „beste“ Freundin so verständig ist ein Ponyfuhrwerk zu besitzen, fast täglich in den Wald. Fritz feilt und schlossert nach wie vor, geht zum Konfirmandenunterricht und soll zum Herbst eingesegnet werden. Die beiden großen Töchter machen sich in der Wirtschaft nützlich und denken, wenn sie dazu Zeit haben, darüber nach, wie sie als alte Jungfern ihr Leben fristen werden. Enn, der Krieger, malt augenblicklich im Walde, hat sonst ziemlich viel Dienst, wird zum 1. Juli Unteroffizier werden und thut im übrigen Schritte, um am 1. Oktober irgendwo eine Stelle zu erhalten. Und wir, die Alten? So wie ein Stoppelfeld, über das im Herbste die kalten Nordwinde fegen, sich ausbreitet, ab und zu mahnen späte Blumen und grüne Halme noch an den Sommer – also wir und unsere Stimmung. Aber der Vergleich hinkt wie alle Vergleiche. Euch aber in Danzig und Dir, liebste Mama; in Sonderheit, geht es hoffentlich gut. Mit dieser Hoffnung und den herzlichsten Grüßen von uns allen an alle, Dein dankbarer

Ernst Leberecht

Lene sah auf. Das herbstgelbe Laub der Ahornbäume im Park glänzte, noch nass vom Regenschauer, in den Strahlen der Abendsonne. Der Verkehrslärm schallte gedämpft herauf, das Bimmeln der Straßenbahn, dann wieder die eilig aufheulende Sirene eines Krankenwagens, der mit Blaulicht in die Krankenhauseinfahrt lenkte.

Die Geschwister, ja, sie lächelte in Gedanken, die waren wie eine Art Girlande, die ihr eigenes Lebensgewebe immer umschlungen hielt. Kitschig so ein Vergleich, der, wie der in Vaters Brief, natürlich auch hinkte, aber doch Wahres enthielt. Sie selbst fühlte sich mittendrin in dieser Girlande. Oder, als Jüngste, an deren Ende?

Als Vater jenen Brief schrieb und sie selbst vier Jahre alt war, da war von Dore, dem „Piepsküken“ die Rede, damals schon stolze 13 Jahre alt. Therese, 14 Jahre, wurde aus irgendwelchen Gründen ausgelassen. Sicher gab es von ihr gerade nichts Bemerkenswertes zu berichten. Vergessen hatte Papa sie bestimmt nicht. Fritz war 16 Jahre, die beiden großen Schwestern Martha und Lotte 18 und 19 Jahre alt. Ernst, der Älteste, zählte sogar bereits 22 Jahre. Schon damals malte er in jeder freien Minute, wenn er nicht gerade wie ein Weltmeister turnte, ritt oder schwamm. Ernst konnte anscheinend alles. Er hatte in Stettin eine Kaufmannslehre absolviert und war Angestellter einer Hamburger Kaufmannsfirma, hatte aber zwischendurch auch Kriegsdienste geleistet. Lotte, ebenso bewundernswert, hatte 1888, 14jährig, schon die Schule beendet, war ein Jahr lang zu Hause geblieben, hatte gerade die Geburt ihrer jüngsten Schwester miterlebt und war dann vier Jahre lang als Haushaltshilfe mit einer russischen Familie nach Bialystok gegangen. Nach dem Brief zu urteilen, war sie 1893 wieder zu Hause.

Die Geschwister waren immer groß gewesen. Fast oder dann ganz erwachsen, fand sie früher aus ihrer niedrigen Kinderperspektive heraus. Sie selbst war leider die Kleinste und leider ein Mädchen. Mädchen mussten Kleider tragen, sie durften sich weniger schmutzig machen und weniger herumtoben als Jungen. Mädchen waren kaum irgendwelche Abenteuer und spannende Erlebnisse vergönnt. Jungen dagegen konnten sich ohne große, nachwirkende Probleme gern mal ihre Hosen zerreißen, sie durften sich prügeln, schnell rennen, und sie mussten sich auch nicht ständig dieses „das schickt sich nicht“ anhören. Sie selbst hatte immer versucht dieses ganze Mädchen-Getue möglichst zu überhören und zu übergehen. Die großen Schwestern waren natürlich vorbildliche Mädchen. Sie selbst hatte aber schnell entdeckt, dass sie als Jüngste doch einige Vorteile hatte und oft versucht, diesen Bonus heraus zu kitzeln. Die Großen fanden sie „niedlich“, verwöhnten sie oft. Und beim Vater fand sie immer ein offenes Ohr für ihre Fragen, Anliegen und Extrawünsche. Als Kleinste Papas Liebling zu sein, das war nicht schwierig.

Als sie geboren wurde, war ihr Vater immerhin schon 45 Jahre alt. Einen lieberen Vater konnte sie sich gar nicht vorstellen. Und eine liebere Mutter, bei Lenchens Geburt schon 38 Jahre alt, ebenso wenig.

Kinder und Kindereien

Wenn sie eines unwahrscheinlichen Tages einmal einen Sohn haben sollte, dann würde er so sein wie ihr Vater. So hatte Lene früher gedacht. Jungen waren wie ihre Großväter oder Väter, oder nicht? Und Mädchen wie ihre Großmütter oder Mütter? Wie naiv war sie früher gewesen, so etwas zu denken. Ihr eigener Sohn Georg war auf jeden Fall anders. Liebenswert, romantisch, humorvoll, betörend charmant oft. Eigensinnig, - aber nur tief in seinem Innern, selten nach außen hin. Unglaublich gut aussehend. Besser als sein eigener Vater? Ach nein, völlig anders war Georgs Gesichtsausdruck, vor allem weniger streng, weniger ernst, stattdessen hatte er etwas spielerisch Kreatives. Aber das konnte sie nicht ganz vergleichen: Georg war jetzt, 1952, erst 32 Jahre alt, seinen Vater hatte sie in jenem Alter nur von wenigen Fotos gekannt. Frauen hatten Georgs Vater nicht besonders herausgefordert. Er nahm sie eben hin, hatte genug andere Probleme. Und an seine eigene Mutter konnte sowieso keine herankommen. Georg dagegen konnte im Nu jeden und jede um den Finger wickeln. Besonders jede, jawohl. Nein, halt,- sie musste lächeln -, mit seiner Frau Lilo, Lenes Schwiegertochter, war es von Anfang an etwas anderes gewesen. Das musste auf jeden vom ersten Moment an ganz und gar ernst und von innen heraus gewesen sein. Da zählten die selbstverliebten, eher eitlen Liebeleien, Spielereien vorher nicht mehr. Das hatte Lene gleich gemerkt, als er ihr zuerst von Lilo erzählt hatte. Ja, auch Georg hatte ein Außen und ein Innen. Lenes Tochter Hanna übrigens ebenso. Was Georg betraf, so gehörten das Rechnen, das Verkaufen, Kaufen und Kalkulieren zu seinen Außenseiten. Zartheit, Romantik, ab und zu sein überraschend lautes Lachen, sein neugieriger, liebevoller Humor bei Kleinigkeiten, manchmal mit spöttischer Ironie, das machte seine Innenseiten aus. Hanna hatte auch oft diese Ironie im Lachen und in Worten. Dazu die Lebenskunst, alles in Ruhe anzugehen. Und Geschicklichkeit hatte sie. Vielleicht ähnlich wie ihre Großmutter Martha, also Lenes Mutter. Oder wie Hannas Onkel väterlicherseits, der Uhrmacher gewesen war.

Georg und Hanna standen mit ihren jugendlichen Beinen fest auf der Erde. Diese Erde war ja wacklig genug gewesen noch vor wenigen Jahren und jetzt vielleicht immer noch. Da waren guter Halt und Stehvermögen angebracht und wahrscheinlich eine notwendige Basis. Dazu gab es seit einigen Jahren Lilo in der Familie, die Künstlerin mit ihrer fraglos singenden Sicherheit über die Alltagsdinge hinaus und mit ihrem trotzigen Mut. Inzwischen hatte Lene Lilos Elternhaus kennen- und Lilo selbst längst schätzen gelernt. Lilo waren als Jüngste vielleicht ein paar Freiheiten mehr gelungen als ihren zwei viel älteren Schwestern? So dachte Lene, die ja als Jüngste ähnliche Erfahrungen gemacht hatte. Vielleicht hatte diese Position Lilo geholfen weg zu schlüpfen aus der elterlichen, liebevoll-strengen Fürsorge, hinein in ihr Künstlertum - und obendrein in die Liebe. Das beides bestimmte ihr Leben, das ein „Singen“ werden sollte und wurde, wie sie selbst einmal geäußert hatte. Ein singend romantisches Vertrauen ohne pessimistische Hindernisse der Wirklichkeit strahlte Lilo aus. Und das tat Georg nur gut.

Mit den Dreien hatte sie wirklich ein großes, mütterliches Glück. Und dazu war Hanna dann auch mit einem Verlobten angekommen, der inzwischen ihr richtiger Ehemann und fest in der Familie verankert war. Das war Gerd, der ernsthafte Junge vom Ruderclub an der Alster. Die beiden hatten sich beim Rudern und Feiern dort kennen und schätzen gelernt. Aber dieser Gerd konnte weit mehr als Rudern, auch er hatte sein kritisches Außen- und reichhaltiges Innenleben. Mit Lilo konnte Lene Gedichte lesen, ihrer Musik zuhören und für Komponisten schwärmen, mit Gerd konnte man über Kant diskutieren und über Theologie. Besonders den Theologen Thielicke schätzte er. Auch mit dänischen Philosophen hatte Gerd sich beschäftigt. “Zur Abwechslung“, wie er bescheiden äußerte.

Ein Jammer wirklich, dass ihre eigene Mutter weder Lilo, noch Gerd kennengelernt hatte. Mama nicht und Papa nicht und die väterliche Großmutter Wilhelmine, genannt Hermine, auch nicht.

Wieder liefen Lenes Gedanken in die Vergangenheit. Manchmal begegneten sich Lebende und Gestorbene in ihrem Kopf. In der Tat, da hatten sich viele Menschen versammelt. Und sie selbst war irgendwie immer mittendrin.

Georg und Hanna, wie schnell waren sie groß geworden. Schneller als sie selbst jedenfalls, oder nicht? Bei ihr selbst hatte das lange gedauert, so ihre Erinnerung. Früher, als sie selbst jung gewesen war, als sie zum ersten Mal ihre eigenen Lebensfäden entwickelt und ineinander gesponnen hatte, zum ersten Mal ihre kleine Welt entdeckt und erobert hatte…, ja, das waren scheinbar endlos lange Tage, Wochen und Jahre gewesen.

Manchmal war es ihr, als sei das noch gar nicht so lange her. Damals in Osterode…

Sie, das kleine Lenchen, besuchte also ab Ostern 1895 die städtische höhere Mädchenschule. Sie begann dort mit der siebten Klasse. Das System der Klassenreihenfolgen war damals noch anders als heutzutage. Die höhere Mädchenschule war in sieben Klassen eingeteilt. Diese durchlief jede Schülerin aber nicht in sieben, sondern in zehn Jahren. Die unterste Klasse war die Klasse 7, die höchste die Klasse 1. Die ersten zwei Schuljahre war man in der Klasse sieben, erst in der 7 B, dann in der 7 A. Lenchen wurde dann Ostern 1897 in die Klasse 6 versetzt, Ostern 1898 in die fünfte Klasse, diese dauerte drei Jahre. Ostern 1901 kam sie in die vierte Klasse, Ostern 1902 in die dritte und Ostern 1903 in die zweite Klasse. Ostern 1904 begann sie die erste und höchste Klasse.

Mit Feuereifer stürzte sie sich zu Beginn, 1895, ins Reich der Buchstaben. Ach ja, und es gab sogar noch mehr, was sie lernen sollte: Religion, Rechnen, Zeichnen, Singen und Turnen. Kein Problem, sie hatte sich das Lernen komplizierter vorgestellt. Wenn das weiter nichts war, meine Güte. Aufpassen sollte man, Ordnung halten, sich gut betragen, sich zusammennehmen. Kinder waren klein und unwichtig und hatten zu gehorchen. Das war zu Hause sowieso üblich und selbstverständlich, also nichts Neues für Lenchen. Genug Zeit zum Spielen blieb ihr jeden Tag, und das war eigentlich viel wichtiger und spannender, fand sie nach den ersten Schulwochen. Aber sie tat Vater und Mutter den Gefallen, erledigte das, was verlangt wurde, und ging ansonsten ihre eigenen Wege. Kletterte mit Freundinnen und Freunden auf Bäume, ärgerte Nachbars Kläffköter, wenn niemand in der Nähe war, stritt und lachte mit ihren Spielkameraden, schlich sich indianermäßig an, wenn die großen Schwestern ihre Albernheiten wegen der hochgelobten, heiß ersehnten Liebe stundenlang beschwatzten und belauschte irgendwelche Seufzer, schmachtendes Geflüster und erste Küsse in der überwachsenen Flieder-Laube hinten im Garten. Herrje, immer diese Liebe, die machte doch nicht klug. Wie konnte man sich bloß mit sowas beschäftigen? Es gab wahrlich Wichtigeres, fand Lene.

Zu den wichtigeren Ereignissen gehörte bald nach Lenchens Schulbeginn eines Tages die Silberhochzeit ihrer Eltern. Die fand am 11. Oktober 1895 statt, sagten Mutter und Vater. Sie mussten es ja wissen. Mama war 44 Jahre alt und Papa sogar schon 51, beide also schon steinalt, fand Lenchen.

Es wurde eine große Feier für und von und mit Mama und Papa, na klar, sie waren die Hauptpersonen, aber auch eine Feier für die Kinder. Die waren ja damals bei der Hochzeit vor 25 Jahren alle nicht dabei gewesen. Aber jetzt umso mehr. Alle waren zu Hause. Und deshalb konnte die ganze Familie aus diesem Silber-Anlass ein Fotoatelier aufsuchen. Das war selten und richtig aufregend. Man sollte stillstehen und musste versuchen ein kluges, ernstes Gesicht zu machen. Das gelang den Großen, die durften auf einem Sofa sitzen. Aber Lenchen als Kleinste sollte wirklich still stehen, das war fast unmöglich, und dazu nicht nur klug und ernst, sondern süß aussehen. Das fand sie unglaublich schwierig. War das ganze Getue nicht albern? Sie unterdrückte krampfhaft ein Lachen, das in ihrem Bauch herausdrängelte. Und in ihrem Bauch zappelte alles vor Aufregung und von der Anstrengung, denn sie wollte den Eltern natürlich den Gefallen tun und nicht alles verderben bei dem vornehmen Fotografen. Schließlich war diese Geschichte aber vorbei, etwa wie eine geglückte Theaterprobe. Sie saßen endlich alle gemütlich zu Hause, Mama und Papa guckten sich immerzu an und lächelten und dachten sicherlich an ihre Hochzeitsfeier vor 25 Jahren. Wie das damals genau gewesen war, das behielten sie aber für sich, das gehörte zu ihren „inneren“ Erlebnissen, welche die Kinder wohl nichts angingen, und in welche die sich nicht einmischen wollten. Aber neugierig waren sie natürlich. Und schließlich bekamen sie auch wenige, knappe Antworten auf ihre wissbegierigen Fragen. Man stelle sich vor, damals waren Papa und Mama junge Leute gewesen. Und Mama wurde sogar rot, als sie zugab, dass sie und Papa an jenem 11. Oktober vor 25 Jahren sehr aufgeregt gewesen waren. Aufgeregt? Nein, das stritt Papa energisch ab. Aber Mama knuffte ihn lächelnd in die Seite. „Doch, du auch“, kam es unter Lachen heraus, „Warst richtig zappelig. Kannst es ruhig zugeben, Ernst.“

Da hatten sie alle etwas zu lachen und überhörten Papas empörtes „Papperlapapp.“ Aber er lachte auch.

Sobald Lenchen einigermaßen mit Buchstaben umzugehen verstand, schloss sie sich, wie bereits erwähnt, mit Vehemenz der Familien-Tradition des Briefeschreibens an.

Aus der Schulzeit sind einige dieser Kinderbriefe erhalten. Die machten deutlich, wie sehr sie seit jeher an ihren Geschwistern hing. Die waren ihr immer wichtig gewesen. Und umgekehrt liebten alle das Nesthäkchen, auch wenn es sich so anders entwickelte als die großen Schwestern. Von der Geschwisterliebe geben die Briefchen einen Eindruck.

Liebe Marta ich war auf dem polterabend Dore Trese un alfridridwilde fürten drei Ledis auf Dore mit dem reifen Trese mit dem bal alfrid die puppe. Da Bei sangen sie an manchen schtellen immer heiter Gott hilft weiter sei euer Walschpruch alle zeit zangt euch nimmer liebt euch immer bis in alle ewigkeit:

Darunter hatte Lenchen drei Damen gezeichnet, mit besagtem Reifen, Ball und Puppe:

Drei Ledis (Ladys)

Die alte Lene erinnerte sich. Wer damals geheiratet hatte, wusste sie zwar nicht mehr, aber es war ein lustiger Vor-Hochzeitsabend, sicher in einer der befreundeten Familien gewesen.

In einem anderen Brief hieß es:

Liebe gute Lotte!

Ich kann dir nicht viel schenken aber weil Du meine Schwester bist muss ich Dir doch wenigstens eine Kleinigkeit machen. Deshalb packte ich Dir das Lesezeichen. Für die hübsche Karte danke ich Dir sehr ich habe mich über sie sehr gefreut.

Es küsst dich 100 000 Mal! Deine Schwester L.W.

Aus ihrem fünften Schuljahr, als sie fast 10 Jahre alt war, ist folgendes erhalten:

Liebe Lotte !

Nun bekommst Du wieder ein Paket. Denke bloß, bei uns hat es gespukt. Mama, Papa und Therese waren auf Gesellschaft und Martha und Dore oben. Fritz war in seiner Stube und ich mit Annchen in der Eßstube. Da klingelt es hinten, ich und Annchen laufen hin aufzumachen, aber es ist keiner da. Martha kam runter auch Werner. So ging daß drei Mal, ist daß nicht doll. Ich könnte noch lange Geschichten davon schreiben.

Martha hat noch immer Influenza sie wird bald schreiben. Ich schreibe mir mit Mieze Hönn sehr oft, es ist Fritzens Schwester. Nun aber genug.

Besten Gruß von deiner Lene.

Martha läßt sehr grüßen.

Die Namen Annchen und Fritz waren schon damals gebräuchlich. Die genannten Kinder seien natürlich nicht mit Lenes Nichte Annchen und mit ihrem eigenen Bruder Fritz zu verwechseln, erklärte sie Hanna und Georg, wenn sie ihnen, selten genug, von der eigenen Kindheit erzählte.

Auch sie selbst erhielt Briefe, vor allem vom Vater. Der schrieb nicht nur an die eigenen Eltern und weitere Verwandten, sondern auch an seine größeren Kinder und Lenchen. Die konnte immerhin lesen, seit sie zur Schule ging, also bekam sie Post vom Vater, wenn der dienstlich verreist war. Anscheinend hatte er schon damals mit 55 Jahren, - wie aus den Briefen mehr oder weniger deutlich hervorging -, mit Herzproblemen zu tun, die ihn später noch mehr quälten.

Postkarte, abgestempelt 7.11.1899, Königsberg, Ankunftsstempel 8.11.99. Osterode

An Fräulein Magdalene Wüst Osterode

Dienstag Nachm.

L.L. (liebes Lenchen) heute ist mir wieder ganz gut, so dass ich in der Synode gewesen bin und abends zum Generalsuperintendent gehen werde, der mich zum Abendessen eingeladen hat. Wenn ich nicht morgen telegraphiere, fahre ich 2:51 Uhr Nachmittag morgen hier ab u. bin abends in Osterode, wo ich von Martha und Dore empfangen zu werden wünsche, falls sie nicht ausgebeten sind. Grüße Mama, danke ihr für die Karte und sage ihr, dass ich mich schon sehr auf „zu Hause“ freue. Ebenso grüße Fritz I., Fritz II. und Leo, ersterer ist hoffentlich schon wieder im Dienst. Dein Vater E.L.W.

Fritz war ein gebräuchlicher Name. Mit Fritz I war sicherlich der Bruder gemeint. Fritz II konnte möglicherweise Lottchens geliebter Fritz sein, den sie aber erst 1904 heiratete.

Eine Postkarte (aus Königsberg?), angekommen in Osterode am 10.6.1901, lautete:

An Fräulein Lenchen Wüst

Osterode in Ostpreußen (Gymnasium)

Wenn ich mich nach der Heimat seh’n

Und mir im Aug die Thränen stehn –

Dann eil‘ ich flink zur Quelle hin

Und stürz mich in den Strudel rin,

Fort sind die Thränen

Und all das Sehnen !

Warum schreibst Du nicht wieder einmal? Habt ihr auch die Bäume begossen?

Dein tr. V(ater) E.L.W.

Mir geht es (Sonntag) gut.

Vergessen habe ich Mama herzl. zu danken für die Süßigkeiten.

Heute Brief vom Bürgermeister (Bestätigung) und Karte von Königsberger alten Schülern

Morgen schicke ich die Wäsche ab.

Ein Briefchen in rotem Umschlag vom Dezember 1904 (offenbar fast heimlich auf ein ähnliches Briefchen von Lene hin, innerhalb des Elternhauses Osterode geschickt), lautet

Liebes Lenchen !

Über Dein Schreiben habe ich mich, obschon der Inhalt nicht gerade erfreulich war, doch gefreut, weil ich daraus dein Vertrauen zu mir wieder erkannt habe; ich bin also nicht böse.

Hoffentlich wird im nächsten Vierteljahr nichts vorkommen, denn bei der Aufnahme ins Seminar wird gerade viel auf das Betragen gegeben; außerdem ist es nötig, dass man in der Physik gute Kenntnisse besitzt, da bei der Aufnahmeprüfung in Danzig der Direktor, der ein Physiker ist, gerade darin immer prüft. Aber bis dahin wird ja alles wieder gut sein. Also auf fröhliches Wiedersehen zum Abendbrot.

Dein Vater

E.L.W.

Die Schule hatte in diesen Jahren insgesamt um die 200 Schülerinnen, jede Klasse bestand also aus etwa 20 Mädchen, nach der Jahrhundertwende in manchen Jahrgängen aus bis zu 30 Schülerinnen. Jedes Schuljahr gab es zunächst vier Zeugnisse, jeweils von Ostern bis zu den Sommerferien, beziehungsweise bis Johanni, vom Sommer bis Michaelis, von Michaelis bis Weihnachten und von Neujahr bis Ostern. Erst ab 1900 gab es dann drei Zeugnisse: von Ostern bis Michaelis, von Michaelis bis Weihnachten und von Neujahr bis Ostern. Unterschrieben haben neben den Klassenlehrern die Rektoren Lauer bis 1900, Schmidt bis 1902 und Cartellieri anschließend.

Bis Ostern 1902 ist in jedem Zeugnis der Klassenplatz gemäß dem Leistungsvergleich angegeben. Das war die im Zeugnis festgehaltene „Rangordnung“. So waren jeweils die Klassenbesten und Klassenschlechtesten auf den ersten Blick sichtbar. Lenchen saß in den ersten Jahren auf dem dritten oder zweiten Platz, dann auch mal auf dem sechsten oder sogar neunten. Sie strengte sich nicht immer an, das war mal sicher. Erst in den letzten Schuljahren behauptete sie den ersten Platz. An ihren Zeugnis-Zensuren hatten die Eltern fast nichts auszusetzen. Nur im Schönschreiben kam sie oft mit einem „genügend“ nach Hause, das Fach war ihr zu langweilig. Schreiben musste sie immer viel und schnell. Wie das Geschriebene dann aussah, war doch vollkommen unwichtig, fand sie. Außer ihr selbst und den Lehrern musste auch niemand lesen, was sie schrieb, oder? Naja, Briefe an die lieben Schwestern und an Verwandte natürlich, da gab sie sich manchmal Mühe. Aber der Inhalt war immer die Hauptsache. Und den hatte sie im Kopf und krakelte dann fix drauflos. …

Ernst riss Lene, – in der Haynstraße -, aus Gedanken. „Hast du nicht was Leckeres für heute Abend, Lenchen?“

Männer, warum dachten die immer ans Essen? Obwohl sie selbst, naja, da war sie nicht viel anders, oder? Essen, das war unbedingt eine ihrer eigenen Stärken – oder ein Schwachpunkt natürlich. Amüsiert drehte sie sich zu ihm um. „Käsestangen sind noch in der Vorratsdose, glaub‘ ich.“

„Oder Nüsse?“ fiel es Ernst ein, „Tyart brachte neulich doch welche mit.“