Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Silberburg-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Anne Stanbek reist von Stuttgart nach Birka, ihrem thüringischen Heimatdorf in der Nähe von Jena. Von dort meldet sich die Polizei bei ihrer Tochter Katja: Anne wurde unter Mordverdacht festgenommen. Die Mutter – eine Mörderin? Das kann nicht sein. Oder doch? Katja sucht nach Antworten und stößt dabei in der Familiengeschichte, die Anne im Lauf der zurückliegenden Jahre verfasst hat, auf das Schicksal ihrer Vorfahren, das von Liebe und Leidenschaften, aber mehr noch von Verrat und Hass bestimmt war. Großmutter Charlotte hat es einst von der Schwäbischen Alb nach Thüringen verschlagen, wo sie mutig ihre Familie durch die Hitlerdiktatur führt. Nach der Teilung Deutschlands sind die Stanbeks den Schikanen des DDR-Regimes ausgeliefert. Anne flieht in die BRD und findet in Stuttgart eine neue Heimat. Doch ihre Vergangenheit lässt sie nicht los. Ihr einstiger Jugendfreund Bruno ist zum Stasispitzel aufgestiegen. Sein Einfluss reicht bis nach Stuttgart und gipfelt Jahre später in einer schicksalhaften Begegnung …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 579

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sigrid RamgeMaifrost

Sigrid Ramge

Maifrost

Roman

Sigrid Ramge, geboren in Bad Köstritz in Thüringen, studierte Musik, später Gartenarchitektur und ist seit über dreißig Jahren in Stuttgart zu Hause. Sie leitete zehn Jahre lang die Schreibwerkstatt an der Universität Stuttgart/Studium Generale und ist Mitglied des Schriftstellerverbandes Baden-Württemberg. Neben Jugendromanen und Erzählungsbänden hat sie mehrere Kriminalromane veröffentlicht. »Maifrost« ist ihr zehntes Buch. Von Sigrid Ramge sind im Silberburg-Verlag die Stuttgart-Krimis »Tod im Trollinger«, »Cannstatter Zuckerle«, »Lemberger Leiche« und »Das Riesling-Ritual« erschienen. www.sigrid-ramge.de

1. Auflage 2016

© 2016 by Silberburg-Verlag GmbH,Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.Alle Rechte vorbehalten.Umschlaggestaltung: Anette Wenzel, Tübingen.Foto Seite 18: Sigrid Ramge.Lektorat: Gertrud Menczel, Böblingen.

E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1728-8E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1729-5Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-1464-5

Besuchen Sie uns im Internetund entdecken Sie die Vielfalt unseres Verlagsprogramms:www.silberburg.de

Inhalt

PROLOG (Samstag, 13. Mai 1995)

Hiobsbotschaft

Reise ostwärts

Die Geschichte der Familie Stanbek

I. DIE AHNEN (1907 bis 1938)

Meine Großeltern

Meine Eltern

II. IM KRIEG (1938 bis 1945)

Erste Kindheitsjahre

Wanda

Vaters Brüder

Vaters Schwester

Familie Dobmaier

Alltag

Familie Goldau

Miriam und Gita

Familie Kächele

Hanna

Stanislaw

Gita

Bombennacht

Der Pakt

Schutt und Asche

Schuleinführung

Die Amerikaner

Caruso

Kriegsende

Gottlieb Kächele

III. EISERNER VORHANG (1945 bis 1959)

Besatzungsmächte

Schule

Nachkriegsjahr

Winter

Onkel Rudi

Hanna

Junge Pioniere

Rosinenbomber

Hochzeit

Geteilt

Sozialistische Erziehung

Brunos Schwur

Republikflucht

Heimweh

17. Juni 1953

Oberschule

Erste Liebe

Berufswünsche

Lehrjahre

Familienfrust

Barkarole

Streichorchester

Der Entschluss

Fluchtweg

IV. GRENZGÄNGERIN (1959 bis 1989)

Über Westberlin nach Stuttgart

Studienjahre

Die Berliner Mauer

Günther

Auf eigenen Füßen

Birka

Stuttgart

Ehehafen

Studenten und Terroristen

Katja

Grenzverkehr

Heimarbeit

Rom

Die Falle

Scherben

Neuanfang

Familienbande

Renate

Bundesgartenschau ’77

Michael

Trauer

30 Jahre DDR

Marek Lenz

Friedensbewegungen

Mareks Haus

Das Testament

Norbert

Charlotte

V. NACH DER WENDE (1989 bis 1995)

Freiheit

Harte D-Mark

Einheit

Erz für den Frieden

Der neue Chef

Geisterhaus

Dirk und Silke

Abgeschoben

Erbengemeinschaft

Die Stasiakte

Die Versteigerung

EPILOG (Sonntag, 14. Mai 1995)

STAMMBAUM DER FAMILIE STANBEK

HERZLICHEN DANK

Weitere Bücher und E-Books aus dem Silberburg-Verlag

PROLOG

Samstag, 13. Mai 1995

Hiobsbotschaft

Der Maihimmel hängt wie blassblaue Seide über dem Albtrauf. Auf den Wiesen und Koppeln rings um die Pferdeklinik glitzert der Tau in der aufgehenden Sonne. Der neue Tag verspricht heiß zu werden.

Die junge Tierärztin Katja war um vier Uhr früh zum Bereitschaftsdienst gerufen worden. Die Notoperation des Ponys verlief problemlos, das Tier lag bereits in einer Box der Intensivstation. Spätestens heute Abend würde es wieder auf den Beinen stehen.

Mit diesem beruhigenden Gedanken will Katja nach Hause fahren, als ihr Handy klingelt. Sie versteht zuerst nicht, worum es geht. Was will die Kriminalpolizei von ihr?

»Ja«, sagt Katja, »Anne Stanbek ist meine Mutter.« Sie presst das Handy ein paar Minuten lang ans Ohr und hört angespannt zu. Dann stammelt sie: »Aber wieso? – Warum ist meine Mutter in Polizeigewahrsam?«

Nachdem sie eine weitere Minute gelauscht hat, ruft sie erschrocken: »Was sagen Sie da? Mordverdacht?!« Gleich darauf wird ihre Stimme ratlos. »Das muss ein Irrtum sein«, sagt sie leise. Und dann keucht sie: »Ich komme.«

Katja läuft im Sturmschritt über den Hof der Tierklinik, vorbei an den Außenboxen und der Reithalle bis zum Parkplatz. Sie verwirft den Gedanken, die drei Kilometer nach Kirchheim zu ihrer Wohnung zu fahren, um eine Reisetasche zu packen. Morgen ist Sonntag, denkt sie, und Montag werde ich schon zurück sein.

Überzeugt, dass sich das Ganze als Irrtum herausstellen wird, steigt sie entschlossen in ihren VW Polo und macht sich auf die weite Reise nach Jena in Thüringen. In die Stadt, in der ihre Mutter in Polizeigewahrsam sitzt.

Bevor Katja die Autobahn erreicht, sieht sie von einer Anhöhe aus am Horizont die Burg Teck. Ein paar Minuten lang denkt Katja nicht mehr an ihre Mutter, sondern an die Landschaft, die sich dort oben hinter dem 400 Meter hohen Bergkamm erstreckt: die Schwäbische Alb.

Katja ist in Stuttgart aufgewachsen und hat ihre Studienjahre in München verbracht. Seit zwei Jahren lebt sie in Kirchheim und sehnt sich nicht nach dem Großstadtleben. Sie hat dieses Städtchen, das eingebettet ins Vorland des Albtraufs aus fernen Höhen von der Burg Teck bewacht wird, ins Herz geschlossen. In ihrer Freizeit lässt sich Katja von der Schwäbischen Alb verzaubern: Erst allein, später mit ihrem Freund Ralf, den sie auf einer ihrer Wanderungen kennengelernt hat, streift sie durch Dörfer und kleine Städte, die verträumt zwischen Äckern, Wiesen und Wäldern hocken; steigt auf Bergkegel zu Burgruinen, die von vergangenen Zeiten erzählen; stapft durch Höhlen, in denen einst Steinzeitmenschen lebten, und bewundert unterirdische Labyrinthe, die unzählige Tropfsteine in Feenpaläste verwandelt haben.

Im Sommer nach langen Wanderungen rasten Katja und Ralf auf Wacholderheiden, sitzen zwischen Silberdisteln, Fingerkraut und Enzian und schauen den Schäfern und ihren grasenden Herden zu.

Katja liebt die Alb auch deswegen, weil in einem der kleinen Dörfer das Geburtshaus ihrer Großmutter Charlotte steht. Charlotte, die diese Heimat sehr jung verlassen musste und später zum Mittelpunkt der Familie Stanbek geworden war.

Reise ostwärts

Katja lässt das Albvorland hinter sich und fährt auf der A8 in Richtung Stuttgart. Obwohl diese Strecke voller Baustellen ist, erreicht sie das Leonberger Dreieck ohne Stau. Schon eine knappe Stunde nach ihrem Aufbruch fädelt sie sich auf die Autobahn nach Heilbronn ein.

Vor dem Weinsberger Kreuz drängen Rebhänge bis an die Leitplanken. Auf dem höchsten Hügel taucht die sagenumwobene Burg Weibertreu auf, die Katja heute kaum wahrnimmt. Auch nachdem sie auf die Autobahn nach Nürnberg gewechselt ist, starrt sie weiter auf die Fahrspur und grübelt: Warum wollte Mam mir nicht sagen, weswegen sie so plötzlich nach Birka fahren musste? Was hatte sie dort noch so Wichtiges zu erledigen? Mit dem Zug von Stuttgart nach Thüringen ist es schließlich kein Katzensprung!

Katja streicht sich eine Haarsträhne aus der Stirn, die wieder nach vorn fällt und an der feuchten Stirn kleben bleibt.

Wenn ich wenigstens Marek erreichen könnte, denkt sie. Aber Marek, der Lebensgefährte ihrer Mutter, ist auf einer Architekten-Tagung in Kanada. Katja weiß nicht einmal genau, wo. War es Toronto oder Ottawa?

»Ich werde das auch allein schaffen«, murmelt sie vor sich hin, »es wird sich alles aufklären, wenn ich erst bei Mam bin.«

Kurz vor Nürnberg macht Katja eine Pause in einer Autobahnraststätte. Sie frühstückt und schickt Ralf eine SMS, um ihm mitzuteilen, warum der für Sonntag geplante Ausflug rund um die Geislinger Steige ausfallen muss. Danach geht ihre Fahrt weiter, vorbei an Bayreuth, über Rudolphstein und Hirschberg. Die abgeholzte Waldschneise, der Todesstreifen, der sich am ehemaligen Grenzübergang zur DDR den Berg hinaufgezogen hat, ist fast zugewachsen. Obwohl nichts mehr an die Abfertigungsbaracken und Autoschleusen erinnert, die hier noch vor sechs Jahren den Osten von der Freiheit getrennt haben, will Katja diese Gegend schnell hinter sich lassen.

Als Kind hat sie diese Reise von West nach Ost, von Stuttgart nach Jena und zurück, jedes Jahr mit ihrer Mutter gemacht. Sie meint noch die barschen Stimmen der Grenzpolizisten zu hören: »Devisen? Druckerzeugnisse? Rauschgift? Haben Sie Waffen? – Ausweis! Führerschein! Kofferraum ausräumen! – Ja, alles!«

Katja erinnert sich an die fahrigen Hände ihrer Mutter, die Koffer und Taschen auspackten. Sie sieht sich als kleines Mädchen im Auto sitzen und auf das Kinn ihrer Mutter schielen, das auch nach dem Grenzübergang angespannt vorgeschoben blieb und zitterte. Die Hände krampften sich am Lenkrad fest, während das Auto über die schadhafte Fahrbahn rumpelte, auf der man nur 60 oder gar 40 Stundenkilometer fahren durfte.

Die gleiche Strecke fährt nun Katja über neue Asphaltbeläge und muss das Tempo nur an den Baustellen, die sich Verkehrsprojekt Deutsche Einheit nennen, verringern. Aber Katja ist nicht minder nervös als ihre Mutter damals während ihrer DDR-Fahrten.

Endlich Hermsdorfer Kreuz und runter von der Autobahn. Kurvige Landstraßen. Berg- und Talfahrt. Die Welt ist grün und gelb: Wiesen und Rapsfelder. Die Waldränder säumen blühende Wildkirschen. Der Frühling läuft auf Hochtouren, obwohl er sich hier später als in Stuttgart einstellt.

Nach fast sechsstündiger Fahrt hat Katja Jena erreicht. Sie steht vor einem klotzigen Backsteingebäude und blickt zu vergitterten Fenstern hinauf. Schweren Herzens wendet sie sich der Pforte zu. Wenig später sitzt sie ihrer Mutter gegenüber.

Katja hat befürchtet, ihre Mutter in Anstaltskleidung zu sehen. Aber Anne Stanbek trägt Jeans und eine weiße Bluse. Ihr kurz geschnittenes, aschblondes Haar wirkt frisch gewaschen, und sie hat wie immer dezentes Make-up aufgelegt. Trotzdem kommt es Katja vor, als sei ihre Mutter älter geworden. Katja bemerkt dunkle Ringe unter ihren Augen und schlaffe Haut am Hals.

»Danke, dass du gekommen bist, Katja. Konntest du denn so einfach aus der Tierklinik weg?«

»Ich hatte heute früh Bereitschaftsdient im OP, dafür habe ich bis Montag frei.«

»Wieder einen Hund gerettet, der unters Auto gekommen ist?«

»Nein, ein Pony mit einer schweren Kolik. Es ging schneller, als ich geglaubt habe. Narkose. Bauch auf. Därme raus. Alles neu sortiert, wieder eingepackt und zugenäht. Der Professor sagt, das Pony wird durchkommen.«

»Dass du so viel Blut sehen kannst!«

»Jetzt lenk nicht ab, Mam.« Katja greift über den Tisch nach der Hand ihrer Mutter und sagt: »Das kann doch nicht wahr sein.«

»Keinen Körperkontakt! Vorschrift«, brummt der Polizist, der an der Wand lehnt und sie beobachtet.

Katja wirft ihm einen giftigen Blick zu und zieht die Hand zurück. Leise sagt sie: »Was ist denn nur los, Mam?«

Anne Stanbek wirkt gelassen, fast zufrieden. Sie lächelt und sagt: »Bruno ist tot! Ich stehe unter Verdacht, ihn umgebracht zu haben.«

Katja braucht einige Zeit, um diese Mitteilung zu verkraften. Sie weiß, dass ihre Mutter Bruno immer gehasst hat. Immer? Oder erst, nachdem er vor sechs Jahren Lisa, Mams jüngere Schwester, geheiratet hat und in die alte, herrschaftliche Villa, den Stammsitz der Stanbeks, eingezogen ist?

Seitdem ist Mam nur noch Oma Charlotte zuliebe in ihr Elternhaus gefahren. Das letzte Mal zu Omas Beerdigung. Mam hatte behauptet, sie könne es mit Bruno nicht unter einem Dach aushalten. Aber vor drei Tagen ist sie dann doch wieder nach Birka gefahren und hat unterm gleichen Dach wie Bruno übernachtet – und jetzt ist er tot!

Katja versucht, sich ihre Bestürzung nicht anmerken zu lassen. Dann fragt sie: »Wann?«

Und Anne antwortet: »Gestern früh um zehn. Ich war allein mit ihm im Haus.«

Katja beugt sich zu ihrer Mutter und sagt beschwörend: »Du brauchst einen Anwalt, Mam!«

»Hab ich. Martin Rose, ein Jugendfreund. Er meint, er wird mich hier rausholen. – Mach dir keine Sorgen, Katja.«

»Mach ich mir aber.«

»Fahr nach Birka in die Villa Aline; du kannst in Omas Wohnung übernachten. Morgen sehen wir dann weiter.«

Katja seufzt und sagt entmutigt: »Okay.«

»Du kannst den vorderen Eingang benutzen«, sagt Anne. »Omas Wohnung ist wieder über die Diele zugänglich. Die Polizei hat die von Bruno verrammelten Türen geöffnet.«

»Liegt der Haustürschlüssel am gewohnten Platz?«

»Ja«, sagt Anne. »Aber wundere dich bitte nicht über das Chaos im Salon.«

Katja reißt entsetzt die Augen auf. »Hausdurchsuchung?«

»Ja«, sagt Anne. »Aber die Spurensicherer haben ordentlich gearbeitet, das Tohuwabohu vor dem Bücherschrank hat Bruno angerichtet.«

»Sag mir doch bitte endlich, was genau passiert ist!«, drängt Katja nun doch noch einmal.

»Die Besuchszeit ist zu Ende«, mahnt der Polizist.

Bevor Katja geht, sagt Anne: »Wenn du Hunger hast, mein Kind: Im Eisschrank liegt eine Pizza im Gefrierfach.«

Katja spürt, dass ihre Mutter mit diesem Satz etwas ganz anderes sagen will, etwas, das der Polizist nicht verstehen soll. Aber was nur?

Birka liegt wenige Kilometer östlich von Jena. Von einem Höhenzug aus sieht Katja das Dorf. Es ist an den Hang geschmiegt, dahinter weitet sich das Tal in eine fruchtbare Ebene. In der Ferne ragt ein Fabrikschornstein zwischen Pappeln in den Himmel. Dort ist Katjas Ziel.

Der Wagen holpert an dem kleinen Fluss entlang. An seinen Ufern hocken Kopfweiden wie knorrige Kobolde. Auf beiden Seiten der Dorfstraße reihen sich Fachwerkhäuser, aus denen kleine Fenster gähnen. Birka schläft in der Abendsonne, scheint verlassen und menschenleer. Als Katja das Dorf hinter sich gelassen hat, biegt sie in den Akazienweg ein. Am Ende dieser kurzen Sackgasse steht das Elternhaus ihrer Mutter.

Der Polo hält vor einem hohen, schmiedeeisernen Tor, hinter dem ein gepflasterter Hof liegt. Er ist hufeisenförmig von der seitlichen Hausfassade und den früheren Stallgebäuden umgeben. Vom Hof aus geht ein Nebeneingang ins Haus, der zum Kontor und dem hinteren Treppenhaus führt. Diese frühere Dienstbotentreppe verbindet alle drei Stockwerke und führt hinter einer Tür über eine schmale Stiege hinauf zum Dachboden.

Wenn jemand zuhause ist, steht die Tür des Hofeingangs immer sperrangelweit offen. Jetzt ist sie geschlossen. Also ist niemand daheim. Katja drückt mehrmals auf die Hupe. Weder Tante Lisa noch Bruno, die in der ersten Etage wohnen, lassen sich blicken.

»Ach so«, flüstert Katja vor sich hin, »Bruno ist doch tot! Und meine Mutter soll ihn umgebracht haben.«

Verwirrt wendet Katja den Blick von dem geschlossenen Hoftor ab. Dem Haus gegenüber auf der anderen Straßenseite liegt das Fabrikgelände. Auch das Tor mit dem Schild Keramikfabrik Stanbek ist zu. Kein Rauch über dem Schornstein.

Zögernd steigt Katja aus dem Auto und atmet tief durch. Ein Windhauch trägt ihr Fliederduft zu. Die Hecke aus wildem Flieder umgibt das Haus und den dahinterliegenden Obstgarten. Mit den vertrauten Düften überkommt Katja ein tröstliches Gefühl. Sie breitet die Arme aus, als wolle sie etwas Wiedergefundenes umarmen. Dann massiert sie ihren Nacken und löst die Spange, mit der sie ihr Haar festgesteckt hat. Sie wirft die kupferfarbene Mähne zurück, dreht sie mit geübtem Griff zusammen und bändigt sie wieder auf dem Hinterkopf.

Langsam geht sie an der Fliederhecke entlang zum vorderen Hauseingang. Das Haus wirkt dunkler und wuchtiger, als Katja es in Erinnerung hat. An den Fassaden klettert wilder Wein bis zu dem mächtigen, ziegelbraunen Mansardendach. Die Fenster in den Dachgauben blinzeln wie Augen. Eine Freitreppe führt zur Veranda, auf der runde Säulen einen Balkon tragen. In einen Steinfries über der zweiflügeligen Eichentür hat Katjas Urgroßvater, der Bildhauer Alfred Stanbek, ein Relief eingemeißelt: Schneewittchen und die sieben Zwerge. Katja weiß, dass dieses Schneewittchen die Gestalt und die Gesichtszüge ihrer Urgroßmutter Aline hat. Darunter steht: VILLA ALINE – ANNO 1913.

Katja steigt über die Freitreppe zur Veranda bis vor die Eichentür, die wie zu Alines Zeiten noch immer der Herrschaftseingang genannt wird. Zwischen den Säulen stehen Blumenkästen aus gebranntem Ton. Früher haben Geranien darin geblüht. Seit Omas Tod hat sich Unkraut breitgemacht. Katja tastet zwischen Brennnesseln und Giersch und findet den Schlüssel am altbekannten Platz. Sie angelt ihn hervor und schließt die schwere Tür auf. Langsam, fast ängstlich durchquert Katja das kleine Foyer und eine geräumige Diele, von der eine breite Eichentreppe zur ersten Etage führt.

Katja betritt Omas Küche. Doch dieser Raum, den sie mit Erinnerungen an brutzelndes Fleisch und Hefekuchen verbindet, wirkt fremd und unbenutzt. Nur in einer Ecke scheint der Geruch von Spiegeleiern hängen geblieben zu sein.

Vor dem Fenster steht die alte Linde, und Katja meint, honigwarmen Blütenduft zu riechen, obwohl das jetzt, Mitte Mai, noch nicht sein kann. Sie schließt die Augen und sieht Oma Charlotte auf einer Leiter zwischen den Ästen balancieren, Blüten abzupfen und in einen Henkelkorb legen. Später hat die duftende Ernte auf Zeitungspapier ausgebreitet zum Trocknen in einer Dachkammer gelegen. Lindenblütentee, darauf schwor Charlotte, schütze vor jeder Krankheit.

Hier in Omas Küche beschleicht Katja das Gefühl, in ihre Kindheit zurückgekehrt zu sein, aber nichts mehr so vorzufinden, wie es einmal gewesen war. – Wie oft hat sie früher über das flackernde Feuer in dem Kohleherd gestaunt? Der Herd steht neben dem Fenster, blitzblank wie einst, aber heute kalt wie ein Museumsstück.

Katja erinnert sich, wie Oma Charlotte an diesem Herd hantierte. Wie sie Wasser auf einen Braten goss und die Küche zischend in Nebeln verschwamm. Wehmütig denkt Katja an ihre kindliche Verwunderung, dass dieses knusprige braune Ding noch vor einer Stunde ein nacktes, geköpftes Hähnchen gewesen war, aus dessen Leib Omas geschickte Finger die Eingeweide gerissen hatten: rosa Därme mit honiggelbem Fett, schwarzglitschige Leberlappen, ein rotbraunes Herz und goldene Eierstöcke. Oma Charlotte mit blutigen Händen und lachendem Gesicht.

Das Tick-Tack der Küchenuhr hackt sich in Katjas Gedanken und bringt sie in die Gegenwart zurück. Die Sorgen um ihre Mutter, die seit heute Morgen ununterbrochen in ihrem Kopf schwelen, drängen hoch. Mam kann doch niemanden umbringen, denkt Katja, schon gar nicht einen fast zwei Meter großen Muskelprotz wie Bruno.

Katjas Magen knurrt und ihr Hals ist rau vor Durst. Sie öffnet die Tür zur Speisekammer. Der alte Eisschrank summt asthmatisch wie einst. Er enthält Butter und Scheibenkäse und eine Sechserpackung Eier, in der zwei fehlen. Im Regal stehen drei Sprudelflaschen, von denen eine leer ist. – Ein Beweis, dass Mam hier war! Aber was hatte sie nur mit der Pizza gemeint? Katja guckt ins Gefrierfach und findet darin eine braune Mappe mit der Aufschrift: Die Geschichte der Familie Stanbek.

Bevor Anne Stanbek vor drei Tagen nach Birka aufgebrochen war, hatte sie zu Katja gesagt: »Nun werde ich meine Geschichte abschließen können – es fehlt nur noch das letzte Kapitel.«

Katja weiß, dass ihre Mutter seit einigen Jahren bei jedem ihrer Besuche in der Villa Aline an dieser Geschichte geschrieben hat. Niemand hat bisher eine Zeile lesen dürfen. Auch Katja nicht. Aber nun ist sie sich sicher, dass ihre Mutter möchte, dass sie die Familiensaga liest.

Sonst hätte mir Mam ja nicht den Tipp gegeben, wo sie die Mappe versteckt hat. Versteckt vor Bruno oder vor der Polizei? Vielleicht steht darin die Lösung des Rätsels, wie Mam in diese Situation geraten ist?

Katja klemmt sich die eiskalte Mappe unter den Arm, greift sich hastig eine Sprudelflasche vom Regal, nimmt zwei Scheiben Brot aus dem emaillierten Kasten und geht zurück in die Diele. Von dort betritt sie durch eine raumhohe Flügeltür Oma Charlottes Wohnzimmer, den früheren Salon. Trotz der drei großen Fenster herrscht hier Schummerlicht. Das liegt an der Blutbuche, die dicht an der Hausecke steht, eine Buche, so alt und wuchtig wie die Villa. Im Frühling sind die Triebe purpurn, und die Sonne wirft rosafarbenes Flimmern durch die Fenster. Aber später wird das Laub fast schwarz und verbreitet dämmerbraune Düsternis.

Als Katja auf den Lichtschalter drückt und der Kronleuchter aufstrahlt, erschrickt sie. Alle Türen des Bücherschrankes stehen offen. Davor liegen dutzende Bücher und Bildbände, dazwischen Notizhefte, Fotoalben und Briefe, alles kreuz und quer durcheinander. Inmitten dieses Tohuwabohus entdeckt Katja die Reiseschreibmaschine ihrer Mutter.

Der alte Bücherschrank, ein drei Meter breiter, mannshoher Koloss, ruht auf gedrechselten Füßen und strahlt eine seltsame Würde aus. Der Schrank mit seinen mehr als tausend Bänden – Klassiker, Romane, geschichtliche Wälzer, Gedichtbände und auch neue Taschenbücher – ist das Heiligtum von Katjas Großvater Ewald, Charlottes Mann, gewesen. Früher hat der Schrank seinem Freund Max Goldau gehört. Katja versucht, sich die Geschichte über diesen Max, über seine Frau Miriam und die kleine Gita ins Gedächtnis zu rufen. Sie entsinnt sich an etwas Grauenvolles, wovon sie vor langer Zeit gehört hat. Ich werde Mam danach fragen, nimmt sie sich vor.

Katja kniet sich vor den Bücherschrank und beginnt halbherzig aufzuräumen. Doch dann lässt sie alles stehen und liegen, schnappt sich die braune Mappe, hockt sich im Schneidersitz unter die Stehlampe und blättert: 280 eng beschriebene Seiten!

Es ist sieben Uhr abends. Die Blutbuche wirft zitternde Schatten ins Zimmer. Das Haus ist so still, als läge es im Dornröschenschlaf. Katja setzt sich mit der Mappe an den Tisch und beginnt zu lesen.

Die Geschichte der Familie Stanbek

AUFGEZEICHNET VON ANNE STANBEK

Birka, im August 1990

Ich sitze im früheren Salon der Villa Aline, in der ich vor zweiundfünfzig Jahren geboren worden bin. Vor mir steht meine Schreibmaschine, daneben liegen ein Packen weißer Bögen und ein Stapel vollgeschriebener Schulhefte. In diesen Heften habe ich meine Erinnerungen gesammelt. Auf Sesseln, dem Sofa und dem Büfett sind Notizzettel, Fotoalben, Tagebücher, Briefe und ein Leitzordner mit alten Zeitungsartikeln bereitgelegt.

Die weit zurückliegenden Begebenheiten aus meiner Kindheit erzählte mir meine Mutter Charlotte. Manches davon, als sie schon fast achtzig war. Obwohl sie damals ständig nach irgendetwas suchte und sich nicht mehr viel merken konnte, verblüffte sie mich mit ihrem perfekten Langzeitgedächtnis. Nachts, wenn sie schlief, schrieb ich auf, was sie mir erzählt hatte.

Heute werde ich damit beginnen, aus diesen Mosaiksteinen die Vergangenheit zusammenzusetzen.

I. DIE AHNEN

1907 bis 1938

Meine Großeltern

Die Geschichte meiner Großeltern Alfred und Aline klingt wie ein schönes Märchen mit traurigem Ende. Achtzehnjährig heiratete die hübsche Aline den um elf Jahre älteren Bildhauer Alfred Stanbek. Alfred war ein begabter Künstler, für dessen abstrakte Keramik-Skulpturen damals niemand Verständnis hatte. Inzwischen stehen viele seiner Werke in Museen, werden anerkannt und bewundert.

Als Alfred und Aline sich kennenlernten, verdiente er seinen Lebensunterhalt mit bemaltem Tongeschirr, das er in einem selbstgebauten Ofen brannte.

Es war Alines Idee, statt Tellern und Tassen Gartenzwerge zu fabrizieren. Das Geschäft mit den drolligen Gnomen blühte! Um die Jahrhundertwende hatte das Kaiserreich unter Wilhelm II. einen wirtschaftlichen Aufschwung erreicht, in dem es von Unternehmern wimmelte. Diese reichen Leute dekorierten ihre Gärten mit Zwergen! Sogar ins Ausland wurden die Figuren verkauft!

Alfred machte ein Vermögen damit. Nach ein paar Jahren hatte er genug Geld verdient, um die Villa bauen zu lassen und einige Hektar umliegendes Ackerland zu kaufen.

Aber Alines und Alfreds Glück währte nur neun Jahre. Als Alfred bei Verdun fiel, waren seine vier Söhne noch Kinder und das Töchterchen lag noch in der Wiege.

In den schweren Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg brauchte Aline all ihre Kraft, um die Kinder großzuziehen und die Keramikfabrik für die nächste Generation zu erhalten. Aline ist nur zweiundvierzig Jahre alt geworden.

Meine Eltern

Nach Alines Tod im Jahre 1931 übernahm ihr ältester Sohn Ewald die Fabrik. Doch in der allgemeinen Not nach dem Börsenkrach interessierte sich niemand mehr für Gartenzwerge. Ewald stellte die Produktion auf glasiertes Steingutgeschirr um.

Er hatte zwar nicht das künstlerische Genie Alfreds, aber Alines ausgeprägten Sinn für gute Geschäfte geerbt. Als Ewald Stanbek Charlotte Gerlinger heiratete, hatte er die Firma bereits vor dem Bankrott gerettet.

Charlotte sprach nie über ihre Kindheit und Jugend. Es schien, als ob ihr Leben erst begonnen hätte, nachdem sie Ewald geheiratet hatte. Sie betrachtete Thüringen als ihre Heimat.

Mir, Charlottes ältester Tochter, geht es umgekehrt genauso. Mich hat es, kaum dass ich erwachsen war, nach Stuttgart verschlagen, und diese Stadt ist mir Heimat geworden.

Als ich schon einige Jahre in Stuttgart lebte, habe ich auf der Schwäbischen Alb das Dorf aufgesucht, in dem meine Mutter Charlotte geboren worden war. Von ihren Vorfahren fand ich dort niemand mehr. Aber ein alter Bauer konnte sich noch an Lore Gerlinger, Charlottes Mutter, erinnern: Ein fleißiges Mädchen sei die Lore gewesen, das aber eben leider in Schande geraten sei. Mit ihrem unehelichen Kind habe Lore weder Arbeit noch feste Unterkunft bekommen. Gebettelt habe sie – ja, gebettelt und zuletzt sogar rumgehurt. Aber das habe die Lore nicht lange überlebt. Sie sei nicht viel älter als zwanzig geworden.

Der Rest war kein Familiengeheimnis: Charlotte war erst fünf Jahre alt, als sie Waise wurde und mangels anderer Verwandtschaft zu Tante Elsbeth gebracht wurde. Elsbeth, Lores ältere Schwester, hatte nach Jena geheiratet, sie war kinderlos und, als Charlotte zu ihr kam, bereits Witwe. Sie erzog die ihr anvertraute kleine Nichte lieblos und sittenstreng.

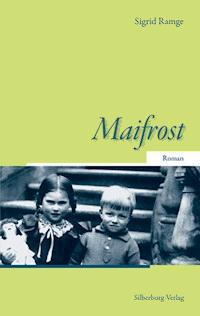

Mit vierzehn Jahren verließ Charlotte die Schule und begann eine Lehre in einem Modegeschäft in Jena. Auf Jugendfotos trägt sie kniekurze Charlestonkleider, und ihre Hüte sitzen wie Pralinenschachteln auf einer Pagenfrisur. Zu Silvester 1937 lernte sie Ewald Stanbek kennen. Im darauffolgenden März haben sie geheiratet.

Wenn ich den Erzählungen der Alten glauben soll, die Charlottes Einzug ins Dorf miterlebt haben, gab damals keiner einen Pfifferling dafür, dass diese elegante Stadtpflanze sich hier einleben würde. Aber Charlotte verwandelte sich in kurzer Zeit in eine perfekte Landfrau. Ich glaube, dieses Wunder haben Mamas bäuerliche Gene bewirkt.

»Villa Aline«, anno 1913.

II. IM KRIEG

1938 bis 1945

Erste Kindheitsjahre

Ich wurde am 9. November 1938 geboren. Es war die Nacht, in der in den deutschen Städten die Synagogen brannten. Die Villa Aline, in der ich zur Welt kam, war für Alfreds und Alines große Familie gebaut worden. Der Krieg veränderte alles. Im Laufe meiner Kindheit wurden die vielen Räume immer neu an immer andere Bewohner verteilt. Nicht nur die Menschen, sondern auch Kummer und Glück lösten sich ab.

In diesem Haus, auf dem Hof und in dem dahinterliegenden Obstgarten wuchs ich mit meinem Bruder Michael unbekümmert wie Unkraut heran.

Auf einem Foto aus dem Jahre 1942 wirken meine Eltern Ewald und Charlotte mit uns Kindern wie eine Farmerfamilie. Der Vater mit dichtem, etwas zerzaustem schwarzem Haar, blickt mit wachen, tief liegenden Augen in die Ferne. Sein Lächeln ist verhalten, fast wehmütig. Einen Arm hat er um die Schultern meiner Mutter gelegt, mit der anderen Hand hält er die Hand eines kleinen Mädchens. Das Mädchen bin ich, im Alter von dreieinhalb Jahren. Ein Träger meines getupften Röckchens ist heruntergerutscht. Meine Locken kringeln sich über den Ohren, die oberen Strähnen sind zu einem Hahnenkamm gerollt.

Mutters Gesicht ist ernst und nachdenklich. Ihr Haar ist zurückgekämmt und im Nacken als dicker Knoten festgesteckt. Die eleganten Kleider, die sie auf Jugendfotos trägt, hat ein schlichtes Dirndl abgelöst. Auf ihren Armen hält sie meinen Bruder Michael, einen verschmitzt blickenden Zweijährigen. Sein nacktes Ärmchen zeigt in die Richtung, in die wir alle schauen. Ich weiß nicht mehr, was es dort zu sehen gab an diesem Sommertag in unserem Obstgarten hinter dem Haus. Es könnte ein Vogel gewesen sein oder vielleicht auch der Hund Caruso, der nach einem Schmetterling jagte. Heile Welt auf Hochglanz, bei der man vergisst, dass damals Krieg herrschte.

Bis zu meinem sechsten Lebensjahr glaubte ich, der Krieg existiere nur in den Köpfen der Erwachsenen, er fände irgendwo weit von uns entfernt statt und hätte nicht das Geringste mit mir zu tun.

Ich wusste auch nicht, dass die fremden Männer, die auf unseren Feldern arbeiteten, Zwangsarbeiter aus Polen waren. Mein Vater und andere Bauern holten sie jeden Morgen ab, und nach Feierabend wurden sie zurück in ihr Quartier gebracht, in den Gesindeflügel des Rittergutes. Vor diesen Männern in zerlumpter Kleidung und mit kurz geschorenen Haaren hatte ich anfangs Angst. Aber Vater sagte, sie seien fleißige Arbeiter, arme Kerle, die Sehnsucht nach zu Hause hätten und an dem ganzen lausigen Krieg keine Schuld trügen.

Die Gefangenen aßen wie wir jeden Mittag Kohlrüben- oder Kartoffelsuppe. Bei Kälte oder Regen saßen sie in unserer Küche. Das durfte ich niemandem erzählen, denn es war verboten, mit Gefangenen an einem Tisch zu sitzen. Die Männer saßen auf den verwaisten Plätzen meiner Onkel, die an der Front waren. Auch Tante Hanna fehlte am Mittagstisch, sie arbeitete als Stenotypistin bei den Zeiss-Werken in Jena und kam erst abends nach Hause.

Im Sommer war der Essplatz der Gefangenen in der Hofecke unter der Linde. Sie hockten auf der Umrandung des Kindersandkastens, hielten ihre Teller auf den Knien und teilten sich den Inhalt des Topfes, der in der Mitte auf einem Stein stand. Die Männer löffelten andächtig und schweigend. Wenn Mutter das leere Geschirr abholte, sagten sie »dschinkuje«. Micha und ich durften in der Mittagspause mit Jerozcewitsch, Igor, Stanislaw und Boris im Sandkasten sitzen. Manchmal sangen sie. Es waren wilde Rhythmen oder schwermütige Weisen. Obwohl ich die Texte nicht verstand, gefielen mir die Lieder. Stanislaw schnitzte für mich eine Flöte aus Holunderholz, auf der ich richtige Melodien spielen konnte.

Eines, so erinnere ich mich, hatten die fremden Männer gemeinsam: Es waren junge Burschen, ihre Augen blickten oft traurig in irgendeine Ferne, und sie waren immer hungrig.

»Bei der Verpflegung im Straflager kann kein Mensch schwer arbeiten«, hatte meine Mutter kurzerhand entschieden und den Männern jeden Abend, bevor sie in ihr armseliges Nachtquartier abzogen, etwas Brot und Obst zugesteckt.

Sie berichtete mir erst viele Jahre später von Vaters Verbitterung, weil er deswegen einen strengen Verweis von Ortsgruppenleiter Haring bekommen hatte. Dieses Vergehen hatte Frau Rübe angezeigt. Sie war die Frau unseres Blockwartes, dem alles zugetragen wurde, was er nicht selbst herausfand.

Aber damals war ich noch zu klein – mein Verstand konnte weder die Ereignisse auf den Schlachtfeldern fassen noch die Machenschaften und Bespitzelungen durch die SS, die sich tagtäglich an unserer so genannten Heimatfront ereigneten.

Die meisten Informationen über diese Zeit erhielt ich später von meiner Mutter. Wie immer, wenn ich das Gespräch auf vergangene Zeiten brachte, wurde sie quicklebendig, erzählte forsch drauflos und berichtete über jahrzehntelang zurückliegende Ereignisse, als ob sie erst gestern passiert wären.

»Vor dem Krieg«, so begann eine ihrer Erzählungen, »liefen die Geschäfte mit der Keramik recht ordentlich. Aber weil Ewald nicht in die Partei eintreten wollte, bekam er keine großen Aufträge mehr.« Der letzte Satz klang grimmig, und ich merkte, wie Mutter diese Ungerechtigkeit heute noch wurmte. Doch gleich danach wurden ihre Augen schlitzig vor Vergnügen und ihr Gesicht überzog sich mit Schmunzelrunzeln: »Aber dann ließ Ewald statt Blumentöpfen und Geschirr wieder Gartenzwerge herstellen. Und wie zu Zeiten deiner Großmutter Aline waren sie bei den Neureichen heiß begehrt. Denn inzwischen ließen sich die Nazi-Bonzen vornehme Häuser bauen und schöne Gärten anlegen.«

»Die Gartenzwerge sind anscheinend die guten Geister unserer Familie«, sagte ich lachend.

Mama zeigte auf das Ölporträt, das über dem Sofa hing. »Eigentlich war Aline der gute Geist der Familie. Die Zwerge waren ihre Idee.«

Ich sah das Bild zum ersten Mal genauer an: Meine Großmutter Aline mochte darauf etwa fünfundzwanzig Jahre alt sein. Sie lächelte mit leicht zur Seite geneigtem Kopf aus einem geschnitzten Goldrahmen. Ein Teil ihrer Haare war über den Ohren zurückgenommen und am Hinterkopf festgesteckt. Meine Tochter Katja trägt fast die gleiche Frisur, sie hat die gleichen grünen Augen mit goldenen Pünktchen und auch diese kupferfarbenen Locken. Die Ähnlichkeit war noch nie so offensichtlich wie gerade jetzt, da Katja im gleichen Alter war, in dem ihre Urgroßmutter porträtiert wurde.

Während ich das Bild betrachtete, weilten Mutters Gedanken noch in der Vergangenheit und sie erzählte weiter: »Als der Krieg ausbrach, wurde zuerst Ewalds Bruder Rudolf eingezogen, dann die Zwillinge, Heiner und Frieder. Ein Jahr später haben sie auch deinen Vater geholt. Gott sei Dank musste Ewald nicht nach Russland wie seine Brüder. Er kam vorerst in ein Ausbildungslager nach Norddeutschland. Ich war ganz allein mit dir und Micha und wusste vor Arbeit nicht ein und aus. Ich hatte ja damals noch keine Ahnung von Ackerbau und Viehzucht. Mein Versuch, einen Teil unseres Ackerlandes zu verpachten, scheiterte, weil die Bauern an der Front standen und ihre Frauen genauso auf sich allein gestellt waren wie ich.«

»Aber Vater ist doch bald zurückgekommen. Wieso eigentlich?«

»Das lag daran, dass du und Michael Masern hattet.«

»Aber Mama!?«

Sie lachte mit diesen unverwechselbaren Gluckstönen, die mit den Jahren zwar tiefer geworden waren, aber immer noch ansteckend wirkten.

»Na ja, weil ihr krank gewesen seid, musste ich Doktor Rose holen. Der hat euch nicht nur auskuriert, sondern er erklärte mir auch ein Gesetz.«

»Welches Gesetz?«

»Darin stand, es dürfen nicht alle Männer einer Familie eingezogen werden. ›Meine liebe Frau Stanbek‹, hat Doktor Rose gesagt, ›Ihre Landwirtschaft ist Grund genug, dass einer der Brüder vom Kriegsdienst freigestellt werden muss. Schließlich schreit dieser Goebbels doch dauernd, die Versorgung der Heimatfront müsse gesichert werden!‹«

Und dann erzählte Mutter, wie sie von Behörde zu Behörde gelaufen ist, um zu beweisen, dass ihr Ewald »UK«, unabkömmlich an der Heimatfront, sei. Mutters alte Augen begannen ein halbes Jahrhundert nach diesem Erfolg vor Stolz zu funkeln. Sie verdrehte sie himmelwärts und sagte: »Gott sei Dank durfte Ewald wieder nach Hause.«

Ich drückte ihre Hand. Die Hand, die so viel gearbeitet hatte, die zart sein konnte, wenn sie mich als Kind getröstet hat, aber auch hart und bestimmt, wenn sie strafend meine Wange traf. Diese Hand, von einem Muster brauner Flecken und tintenblauer Adern überzogen, lag federleicht in meiner.

Mutter stieß einen befreiten Seufzer aus, schickte aber sofort einen bekümmerten nach. »Doch sobald dein Vater wieder daheim war, quälten ihn Schuldgefühle, weil Rudolf, Heiner und Frieder noch an der Front standen.«

»Schuldgefühle? Das sieht Vater ähnlich!«

»Ja, so war er eben. Niemand kann aus seiner Haut. Allerdings ist er vor lauter Arbeit kaum zum Nachdenken gekommen. Er schuftete von früh bis abends mit den Zwangsarbeitern auf den Feldern, um die Kriegsabgaben zu erfüllen. Wir bekamen genaue Auflagen, was wir anbauen mussten. Erst waren es Buschtomaten und später Kartoffeln. Das war ausgerechnet in den Jahren mit der Kartoffelkäferplage. Hitlers Propagandaschreier behaupteten, feindliche Flugzeuge hätten die Larven abgeworfen. In den Schulen fiel der Unterricht aus. Die Kinder wurden auf die Felder geschickt, um die Käfer abzusammeln.«

»Das weiß ich noch. Du hast Micha und mich jeden Tag auf unseren Kartoffelacker mitgenommen. Wir haben die Käfer durch ein kleines Loch in Kartons gesteckt. Hübsch waren sie: goldgelb mit schwarzen Streifen auf den Flügeln.«

»Du hast geweint, weil ich sie den Hühnern verfüttert habe. Aber was hätte ich denn sonst damit tun sollen? Ich musste mich ganz schön ins Zeug legen, um alle satt zu bekommen – auch die Hühner.«

»Und die Fabrik?«, fragte ich.

»Gott sei Dank war Meister Schratt wegen seines Herzleidens nicht eingezogen worden. Gemeinsam mit zwei alten Männern und einem Lehrling hielt er die Keramikproduktion einigermaßen am Laufen.«

»Hat denn im Krieg noch jemand Gartenzwerge gekauft?«

»I wo! Da Mangel an den einfachsten Haushaltsgegenständen herrschte, mussten wir Essgeschirr herstellen, Geschirr ohne Kinkerlitzchen. Gebrauchswaren für die Heimatfront! Wegen des Russlandfeldzuges wurden fast alle Fabriken und auch Handwerksbetriebe auf Waffenproduktion umgestellt. Dein Vater hat damals oft gesagt: ›Welch ein Glück, dass sich aus Ton keine Granaten drehen lassen!‹«

Als ich fünf oder sechs Jahre alt war, schickte mich meine Mutter hin und wieder zum Einkaufen. Ich ging gern in Krautwurms Kolonialwarenladen, weil dort aller Dorfklatsch breitgetreten wurde. Einmal schnappte ich auf, was die Frau unseres Blockwarts Rübe über meine Mutter sagte: »Heutzutage muss sich jeder den Verhältnissen anpassen, um an der Heimatfront seinen Mann zu stehen. Sogar aus Charlotte Stanbek, dieser eleganten Stadtpflanze, ist eine richtige Bäuerin geworden.«

»Das liegt ihr wahrscheinlich im Blut«, sagte Frau Krautwurm. »Meine Cousine aus Jena hat die Tante gekannt, bei der Charlotte aufgewachsen ist. Diese Tante Elsbeth hat ihr erzählt, Charlottes Vater wäre der reichste Bauer auf der Schwäbischen Alb gewesen.«

»Schwäbische Alb? Wo ist das denn?«, fragte eine der Frauen.

»Im Süden unseres Deutschen Reichs!«, posaunte Frau Rübe, »gleich hinter Stuttgart.«

Frau Krautwurm räumte in den Regalen herum, als ob es da viel zu ordnen gäbe. Das Warenangebot bestand aus dunklem Mehl, das hundertgrammweise in Tüten abgefüllt wurde, einem Sack Zucker, von dem noch kleinere Portionen verteilt wurden, Kaffee-Ersatz und einem Korb mit wurmstichigen Äpfeln. Als Frau Krautwurm ihre Waren lange genug hin- und hergeschoben hatte, wurde das Palaver wieder aufgenommen.

Da ich damals noch recht klein war, tauchte ich meistens hinter dem Gurkenfass ab, wo man mich vergaß. Dann wurde frei von der Leber weg schwadroniert. Hier erfuhr ich, was daheim von mir ferngehalten wurde: dass Schuster Neubart verhaftet worden war, weil er die SS eine Spitzelbande genannt hatte; dass ein Sohn vom Gärtner Busch an der Westfront gefallen war und der andere, der Leo, im Lazarett lag und nur noch ein Bein hatte; dass die Juden Blutsauger wären und viele andere Dinge, die ich zwar meist nicht verstand, aber trotzdem sehr interessant fand.

In einem hatten die Klatschtanten recht: Meine Mutter war eine richtige Bäuerin geworden. Sie konnte Kühe melken und Hühner schlachten. Ich weiß noch, wie ich heimlich zusah, als Mama zum ersten Mal ein Huhn köpfte. Erst hielt sie ihm eine Rede: »Einer muss es ja machen, und wenn meine Kinder nicht verhungern sollen, werde ich das jetzt tun, ob’s dir gefällt oder nicht.« Dann kniff sie die Augen zu Schlitzen, nahm Maß und zielte mit dem Beil auf den Hühnerhals. Der Kopf fiel vom Hackklotz, und Mama ließ vor Schreck das Huhn los. Das geköpfte Vieh flatterte hoch – es stieß mit dem Halsstumpf gegen die Stallmauer und verkleckerte die Fassade mit Blutflecken, die noch jahrelang zu sehen waren. Endlich landete der Vogel mit einem dumpfen Platsch auf dem Pflaster. Mama griff ihn und sagte, wie um sich selbst Mut zu machen: »So, mein Guter, nun wirst du gerupft und dann ab in den Suppentopf!«

Meine Mutter bekam Übung im Töten. Auch als Vater wieder daheim war, verrichtete sie diese mörderischen Dinge weiter, weil mein Vater nicht mal einer Maus etwas zu Leide tun konnte.

Während er auf den Feldern arbeitete, wirtschaftete Mama unermüdlich in Haus und Hof. Sie versorgte nicht nur das Federvieh, das Mastschwein und die Kühe, sondern ich entsinne mich, wie sie gemeinsam mit Micha und mir im Obstgarten Kirschen, Äpfel und Birnen erntete und dann stundenlang Marmelade rührte. Sie half dem Metzger beim Sauschlachten, salzte Fleisch ein und konservierte Leber- und Blutwurst in Dosen. Zwar musste von allem ein großer Teil an staatlichen Sammelstellen abgeliefert werden, aber wir hatten trotzdem mehr zu essen als andere, die nur auf ihre Lebensmittelkarten angewiesen waren. Vater sah es nicht gern, wenn Mama mit diesen Abgaben schummelte. Sie tat das, weil sie davon überzeugt war, die besten Happen verschwänden in den Mägen der Parteigenossen.

Mama verteilte großzügig an jeden, der mit hungrigem Blick im Haus erschien. Kinder, die mit der Frage »Frau Stanbek, ham Se was gebacken?« um Kuchen bettelten, oder Mütter, die mit einem Krug im Kuhstall auftauchten, erhielten, was sie wünschten.

Wanda

Nach mehreren vergeblichen Anträgen bekam meine Mutter eine Hilfe für die Hauswirtschaft.

»Haben Sie Stanbeks Pflichtjahrmädel schon gesehen?«, hörte ich die Kundinnen in Frau Krautwurms Laden tuscheln. »So ein junges Ding und schon so einen drallen Busen! Und diese Wurstlocken, als ob sie jede Nacht mit Wickeln schläft. Auf die muss die Stanbek aber aufpassen!«

Die Frauen kicherten und zählten nebenbei die Bezugsmarken auf ihren Lebensmittelkarten.

Als Wanda von Berlin zu uns kam, war sie siebzehn und hatte gerade ihre Schneiderlehre beendet. Mama entrümpelte die frühere Kutscherkammer, die im Erdgeschoss neben dem Kontor lag. Das Fenster ging über den Hof zu den Ställen. In dieses Zimmerchen stellte Mama ein Bett, eine Kommode, einen Tisch und einen Stuhl. Wanda jubelte: »Du meene Jüte, ick hab noch nie ’n eijenes Zimmer jehabt.«

Das Jubeln verging ihr, als sie melken lernen sollte. Es gelang ihr nicht, auch nur einen Viertelliter aus den Eutern zu quetschen, und sie geriet in Panik, wenn ihr ein Kuhschwanz um die Ohren flog. Mama gab schließlich nach und beschäftigte Wanda in der Küche und im Gemüsegarten.

Ich freute mich, dass Wanda bei uns war. Ihr Lachen klang wie Vogelgezwitscher, und da sie über alles und jedes in Gelächter ausbrach, schien mir das Leben mit Wanda viel fröhlicher. Auch dass sie »ick« statt »ich« sagte und »det« statt »das« und außerdem eine Menge komischer Sprüche kannte, fand ich lustig. Allerdings wurde Vaters Gesicht kreidebleich, als ich ihm einen Reim aufsagte, den ich von Wanda gelernt hatte: »Der Hitler hat keine Frau, der Bauer hat keine Sau, der Bäcker keinen Kuchenteich, das heißt bei uns – das Dritte Reich.«

Vater rieb seine Stirn, als ob er Kopfweh hätte. »Für solche Sprüche sind schon welche aufgehängt worden«, flüsterte er. »Gärtner Busch ist wegen einem Hitlerwitz denunziert worden, sie haben ihn abgeholt und …« Vater brach den Satz ab und flehte Wanda an, uns Kindern nicht derartige Verse beizubringen.

Wenn Wanda auch übermütig war und nicht zum Kühemelken taugte, so bewährte sie sich mit ihrem Schneidertalent. Zwar gab es keine neuen Kleider zu nähen, sondern nur welche zu ändern oder auszubessern, aber Wanda, froh, nicht mehr in den Kuhstall zu müssen, gab sich dieser Aufgabe mit viel Geduld und erfolgreich hin. So bekamen wir Kinder Wintermäntel aus alten Wolldecken. Für Mutter schneiderte Wanda ein Kleid aus einer gestreiften Übergardine. Es war seit Jahren Mutters erstes neues Kleid. Sie drehte sich vor dem Dielenspiegel: »So was Elegantes hab ich, seit ich in Konfektion war, nicht mehr angehabt.«

Meine Mutter sagte nie: »Ich war Verkäuferin«, sondern immer: »Ich war im Modehaus Blumberg in Konfektion.« Und während sie betrübt erzählte, dass Steine in die Schaufenster des noblen Geschäftshauses geflogen waren und ihr Chef mit seiner Familie von der Gestapo abgeholt worden war, steckte Wanda den Saum ab.

»Von Mode hab ick halt Ahnung«, nuschelte sie, zupfte die letzte Stecknadel von ihren Lippen, prüfte ihr Werk und sagte: »Schnieke sehn Se aus!«

Außerdem verfiel Wanda der Leidenschaft, alte Pullover und Strümpfe aufzudröseln und aus der Wolle Neues zu stricken. Deswegen waren wir in den Kriegswintern mit so kostbaren Dingen wie Pullis, Handschuhen und Socken bestens ausstaffiert.

Trotz der Fliegeralarme, trotz magerer Kost, klobiger Holzschuhe und abgetragener, x-mal geänderter Kleider waren Micha und ich überzeugt davon, Sonntagskinder zu sein. Aber ich spürte, wie das Leben unserer Familie mehr und mehr überschattet wurde von den Sorgen meines Vaters um seine Brüder.

Vaters Brüder

In der letzten Märzwoche 1942 kam Onkel Rudolf aus Russland heim. Er humpelte an hölzernen Krücken, weil seine Fußzehen erfroren waren. Ich meine, mich noch an den Gestank zu erinnern, wenn Mutter den Verband erneuerte.

»Du lieber Himmel!«, rief sie, während sie zum ersten Mal die dreckigen Binden abwickelte, »das sieht aber schlimm aus!«

Onkel Rudolf antwortete nur: »Aber wenigstens bin ich davongekommen. «

Erst als ich einige Jahre älter war, erzählte mir meine Mutter, was Rudolf in der Zeit, als sie seine erfrorenen Füße pflegte, im Wundfieber alles geredet hatte: »Bei Fritz und Heinrich fällt das Fleisch ab. Die Knochen gucken raus.« – »Feldwebel Siegfried, der Heil-Hitler-Schreier, kommt ins Lazarett, wir anderen müssen weitermarschieren.« – »Ferdinand, überrede mich nicht mehr zum Weitergehen! Ich will hier liegen bleiben. Der Schnee ist so schön weich!« – »Ferdinand, lass mich, zieh mich nicht hoch. Du kannst ja selbst kaum noch.« – »Also gut, ich versuch’s. Ich komme.«

Onkel Rudolfs Füße heilten, und im September musste er zurück zum Rest seiner Kompanie, die nach Frankreich versetzt worden war. Von dort wurde er Anfang März an die nächste Front abkommandiert.

In der Mappe mit der Feldpost, die mein Vater abgeheftet hat, fand ich Rudolfs Brief, in dem er über die Bahnfahrt von Marseille nach Neapel berichtet:

Unser Zug fuhr die meiste Zeit am Mittelmeer entlang. Das Wasser schimmerte im Mondschein. Gestern Abend haben wir Neapel erreicht. Am achten Dezember wird unser Funktrupp nach Tunis eingeschifft. Wir sollen die Truppen gegen die Engländer verstärken.

Das war Rudolfs letztes Lebenszeichen. Seitdem fehlte jede Spur von ihm. Er galt als vermisst. Ich konnte mir unter vermisst oder gefallen nichts vorstellen. In meinem Herzen nährte ich die kindliche Hoffnung, mein Onkel sei nur gefallen, weil ich dachte, er könne dann wieder aufstehen.

Es wurde Weihnachten, und wir hatten immer noch nichts von Rudolf gehört.

Auch von Heiner und Frieder, die an der Ostfront auf Stalingrad vorrückten, war keine Post gekommen. Anfang Februar 1943 hatte uns ein Feldpostbrief von Frieder erreicht, der schon im Dezember des vorigen Jahres geschrieben worden war.

Meine Lieben daheim! Ich wünsche, dass wenigstens Ihr ein gesegnetes Weihnachtsfest habt. Heiner ist in ein anderes Regiment verlegt worden. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Er fehlt mir sehr. Unser Regiment kämpft sich durch die Ukraine, und wir sind seit zwei Tagen unter Granatwerferbeschuss. Aber der eisige Wind, der über die Ebene pfeift, setzt uns fast genauso zu. Der Boden ist steinhart, und wir müssen uns mit kleinen Spaten bis zu frostfreien Erdschichten durcharbeiten, um uns in Löcher ducken zu können. Die Schreie der getroffenen Kameraden sind unerträglich …

Den Brief hat Vater uns Kindern damals nicht vorgelesen, aber ich sehe noch sein verzweifeltes Gesicht, als er ihn wieder zusammenfaltete.

Als Frieders Brief bei uns ankam, waren er und sein Zwillingsbruder Heiner schon gefallen. Mein Vater wird es geahnt haben. Wie ich heute weiß, hörten damals fast alle Leute den verbotenen Sender BBC. Vater wusste, dass die 6. deutsche Armee Anfang Februar kapituliert hatte.

Als dieses Debakel offenkundig wurde, hofften viele, so wie meine Eltern, der Krieg ginge nun zu Ende. Aber das war weit gefehlt. Vater hielt sich die Ohren zu, als Goebbels nach der Niederlage bei Stalingrad »Wollt ihr den totalen Krieg?« aus dem Volksempfänger brüllte – und ein tausendstimmiger Chor mit »Jaaa!« antwortete.

Vaters Schwester

Vater machte sich auch Sorgen um seine Schwester. Hanna arbeitete seit Kriegsbeginn als Sekretärin bei Zeiss in Jena. Sie wohnte nach wie vor bei uns in der Mansarde, aber wir sahen sie nur abends zum Nachtessen. Nun wollte Hanna wegziehen. Micha und ich liebten unsere Tante. Die Spaziergänge mit ihr waren Abenteuer. Wir erkundeten Höhlen, in denen Zwerge hausten, und pflückten Margeriten von Wiesen, auf denen nachts Elfen tanzten.

Für Micha und mich war der Abschied von Tante Hanna schmerzlich. Die Gründe, aus denen sie uns plötzlich verließ, erfuhr ich wie so manches andere, was ich als Kind nicht verstanden habe, später von meiner Mutter.

Vaters Sorgen um seine Schwester begannen, als Hanna sich in Fritz Jäger verliebte. Fritz war in der NSDAP und hatte einen leitenden Posten in der Abteilung, in der Hanna Briefe tippte. Er zog Hanna nicht nur mit seinem gewinnenden Lächeln in seinen Bann, sondern mehr noch durch sein zackiges Auftreten und seine nationalsozialistische Anschauung, die er so überzeugend wie Goebbels vortragen konnte. Fritz überredete Hanna, dem Bund Deutscher Mädel beizutreten. Und da sie, wenn sie sich für etwas begeisterte, keine halben Sachen machte, ließ sie sich auf die Reichsführerinnenschule des BDM nach Potsdam delegieren. Nach dieser Ausbildung sagte sie nicht mehr »Guten Tag«, sondern »Heil Hitler«.

Es gibt ein Foto von Hanna, auf dem sie eine Baskenmütze trägt, unter der ihr Zopf hervorbaumelt. Der Rock lässt ein Stück ihrer Waden sehen und ihre Füße stecken in flachen Schnürschuhen. Unter dem Kragen der weißen Bluse ist ein Dreieckstuch aus Leder verknotet, und darüber trägt sie eine Weste, an der das Gauabzeichen ihrer Mädchengruppe und das HJ-Abzeichen prangen.

Tante Hanna hielt Micha und mir stolze Reden über ihre Berufung, junge Mädchen für Aufgaben des Führers zu erziehen. Sie erklärte uns, Frauen und Mütter seien die Trägerinnen erbgesunder, blutreiner Familien und des deutschen Volkstums. Hanna sagte: »Ihr zwei könnt stolz auf eure arische Abstammung sein!«

Von Hanna erfuhr ich auch von Untermenschen, die nicht zur deutschen Herrenrasse gehörten, und dass die Juden Volksfeinde seien. Vor meinen Eltern durfte Hanna diese Parolen nicht ausposaunen. Vater stöhnte dann und sagte, sie solle diese idiotischen Sprüche für sich behalten.

Hanna sang keine Kinderlieder mehr mit uns, sondern brachte uns Kampflieder bei. Als Micha und ich mit geschulterten Stöcken über den Hof stapften und lauthals das Horst-Wessel-Lied sangen, nahm Vater uns die Stöcke weg, und wir bezogen die erste Tracht Prügel unseres Lebens.

Vater schlug uns sonst nie. Er war bestimmt, aber immer sanft. Wenn er ein bisschen schimpfte, streichelte er dabei über unsere Köpfe. Mamas Hand rutschte leichter aus. Sie war der Ansicht, Kinder wollten ihre Grenzen kennen, und man müsse sie ihnen abstecken. Ihre Devise war: Eine leichte Ohrfeige fördert das Denkvermögen.

Micha brüllte, aber ich hielt mir nur den Po, schielte unsicher zu Vater hinauf und sah ihm an, dass er bereits bereute, uns geschlagen zu haben. Er ging mit hängenden Schultern ins Haus.

Micha und ich liefen zu Mama. Sie war mit Tante Hanna in der Diele. Hanna saß vor dem Spiegel und Mama flocht ihr die Haare. Selbstgefällig schaute Hanna sich in die blauen Augen: »Ich wünschte, ich hätte so blonde Haare wie du, Charlotte, dann wäre ich ein perfekt arischer Typ.«

Mama zuckte die Schultern, band einen Wollfaden um das Zopfende und sagte zu Hanna, sie solle doch auf Ewald hören und lieber hierbleiben. Tante Hanna sah in den Spiegel und lachte. »Habe ich dafür meine Prüfung in Potsdam mit einer Eins bestanden?«

Am nächsten Tag fuhr Hanna wieder nach Berlin, um dort junge Mädchen im Sinne des Führers zu erziehen.

Familie Dobmaier

Im November 1943, nachdem die britische Bombenoffensive auf Berlin begonnen hatte, zog die Familie Dobmaier in unser Haus ein. In die Herrschaftsetage, wie die erste Etage von uns genannt wurde. Ortsgruppenleiter Haring hatte befunden, dass unsere Familie zu viel Wohnraum habe. Meine Eltern hatten keine Chance, sich gegen die Beschlagnahmung ihrer Räume zu wehren, da sie sonst als Staatsfeinde gebrandmarkt und wegen Wehrkraftzersetzung angeklagt worden wären.

Frau Dobmaier, eine stabile Brünette, die mit einwärts gedrehten Füßen lief und deren Lieblingswort »fürchterbar« war, erklärte meiner Mutter: »Mein Mann ist unabkömmlich in der Reichshauptstadt. Aber verstehen Sie, meine Liebe, bevor ich mich und meine Kinder dem fürchterbaren Terror der Alliiertenbomben aussetze, ist so ein Landaufenthalt das kleinere Übel.«

Rolf, der ältere Sohn der Dobmaiers, war ein pickeliger Sechzehnjähriger. Bruno war damals sechs, ein Jahr älter als ich. Seine Mutter vergötterte ihn. Sie erzählte jedem, ob er es hören wollte oder nicht, wie sie am 6. Juli 1940 Hitlers Jubelfeier nach dem Sieg über Frankreich miterlebt hatte: »Ganz Berlin war mit Fahnen, Girlanden und Blumen geschmückt. Unsere Wehrmacht und die Formationen der NSDAP kamen durchs Brandenburger Tor marschiert. Dieser Jubel! – Nicht zu beschreiben. Ein Meer erhobener Arme. Pausenlos brauste dem Führer ›Sieg Heil!‹ entgegen. Die Hitlerjugend schwenkte Hakenkreuzfahnen. Und mitten durch diesen Jubel – der Führer in seinem offenen Mercedes! Mit Bruno auf dem Arm habe ich mich mit eisernem Willen nach vorn durchgekämpft. Nichts hätte mich aufhalten können! Und dann habe ich meinen Bruno hochgehoben und dem Führer entgegengehalten. Und was tat unser Führer? Sie werden’s nicht glauben! Er streichelte Bruno über die blonden Locken, lächelte und sagte: ›Welch ein schönes deutsches Kind!‹ – Jawoll, das hat er gesagt.«

Nach diesem Bericht vergoss Frau Dobmaier stets ein paar Rührungstränen. Es war für sie der glanzvollste Tag, den sie je erlebt hatte, und sie war sehr stolz darauf. Sie war auch stolz auf ihren hübschen Bruno, stolz auf ihren Mann, der wichtige Aufgaben im Reich erfüllte, und stolz, weil ihr Sohn Rolf ein fanatischer Hitlerjunge war.

Ab und zu kam Frau Dobmaier zu meiner Mutter und fragte nach Kochrezepten. Die Frauen saßen in unserer Küche, tranken Malzkaffee und plauderten über Mode und neue Schlager. Am liebsten redete Frau Dobmaier über ihr Leben in Berlin. Mir gefiel, was sie erzählte. Das Haus, in dem sie gewohnt hatten, war ein Schloss, der Garten ein Park. Mit dem Personal habe sie immer Pech gehabt. Der Gärtner habe nichts getaugt und die Dienstmädchen seien faul gewesen.

Besonders ausführlich erzählte sie von den Gesellschaften, die sie für die Parteifreunde ihres Mannes gegeben hatte. Wenn sie die Schinkenbraten und Buttercremetorten beschrieb, lief mir die Spucke im Mund zusammen. Ich stellte mir die festlich gekleideten Gäste vor, wie sie in den vornehm eingerichteten Zimmern speisten und bis in die Morgenstunden tanzten, tranken und sangen.

Wenn dann Frau Dobmaier abschließend zu meiner Mutter sagte: »Da können Sie sich vielleicht vorstellen, meine Liebe, wie fürchterbar primitiv ich es hier finde und wie langweilig mir ist«, verzog Mama gequält das Gesicht und sagte, sie müsse jetzt in den Kuhstall, um auszumisten.

Wenn wir Frau Dobmaier auch nicht jeden Tag sahen, so hörten wir sie stattdessen. Sie spielte Klavier und sang dazu aus vollem Halse Schlager oder Operettenarien. An manchen Tagen drangen aber auch perlende Tonleitern und danach Melodien zu uns herunter, bei denen Vater aufhorchte und uns erklärte, das seien Mozartsonaten. Danach sagte er immer: »Der Kleine kann besser Klavier spielen als seine Mutter.«

Mehr als einmal hatte Frau Dobmaier meiner Mutter erzählt, Bruno sei in Berlin von einem Meisterpianisten unterrichtet worden. Sie behauptete: »Mein Bruno ist ein musikalisches Wunderkind!«

Das glaubte ich nicht, aber als ich eines Tages ein Backrezept zu Frau Dobmaier brachte, traute ich meinen Ohren und dann meinen Augen nicht. Bruno saß am Klavier. Ich blieb an der Tür stehen, und er bemerkte mich nicht, da er vollkommen in sein Spiel versunken war. Sein verklärtes Gesicht ähnelte dem kleinen Engel, der in unserer Kirche aus dem Altarbild schaute. Bruno spielte eine Melodie, die mir zu Herzen ging. Ich hätte gern noch länger zugehört. Doch als Frau Dobmaier aus dem Nebenzimmer kam und »mein kleiner Mozart!« flötete, hörte Bruno abrupt auf. Als er mich sah, wurde er rot.

»Es hat mir gefallen«, sagte ich schüchtern.

Brunos hellblaue Augen wurden dunkler. Er biss auf seine etwas zu dicke Unterlippe. »Ich spiele nicht für jeden«, sagte er, »wenn ich groß bin, werde ich berühmt. Dann trete ich in riesigen Konzertsälen auf, und tausend Leute werden mir zuhören und mich bewundern.«

»Spiel noch was, bitte!«

Er setzte sich so selbstgefällig in Pose, dass ich hinter mir den großen Saal fühlte, die tausend Menschen, für die Bruno nun spielen würde. Als er begann, nahm sein Gesicht wieder den verklärten Ausdruck an.

Seitdem lud mich Bruno fast jeden Tag als Publikum ein. Damals war ich in ihn verliebt, vielleicht aber auch nur in seine Musik und seine Begabung, die ich grenzenlos bewunderte.

Manchmal kam Bruno auf den Hof oder in den Obstgarten, wo ich mit den Dorfkindern Verstecken oder Fußball spielte. Auch Martin Rose, der Sohn unseres Hausarztes, war meistens dabei. An den Wochenenden gesellte sich noch Gita dazu. Ihre Eltern, Max und Miriam Goldau, waren die besten Freunde meiner Eltern. Sie wohnten in Jena und besuchten uns fast jeden Sonntag. Auf unserem Hof oder im Garten wuselten immer mindestens ein Dutzend Kinder herum. Bruno wollte mitspielen, aber er ertrug es schwer, bei Wettspielen nicht der Beste zu sein. Bruno konnte nicht verlieren.

Lieber, als mit Bruno zu spielen, saß ich mit ihm auf den Treppenstufen des Hofeingangs und hörte mir Geschichten über Berlin an. Während er von seinem Klavierlehrer erzählte, bekamen seine Augen den gleichen Glanz wie die seiner Mutter, wenn sie von Hitler sprach. Bruno zeigte mir Fotos, auf denen er in Rüschenhemd und Samtanzug wie der junge Mozart vor einem Flügel saß oder sich vor Publikum verneigte. Nebenbei erfuhr ich auch, dass das Märchen von dem Schloss und dem Park, das Frau Dobmaier erzählt hatte, nur eine kurze Episode in Brunos Leben gewesen war. Er beschrieb mir eine dunkle Hinterhauswohnung, in der er aufgewachsen war. Erst als sein Vater SS-Karriere gemacht hatte, waren sie in ein schönes, großes Haus mit Garten gezogen. Vorher hätte eine Judenfamilie darin gewohnt.

»Meine Mami will nie wieder in ein Hinterhaus, das könnte sie nicht ertragen. Und ich auch nicht«, sagte Bruno.

Das konnte ich gut verstehen. Ich nickte. »Ihr habt’s ja jetzt gut hier bei uns.«

»Aber es ist eben nicht unser Haus«, jammerte Bruno. »In Berlin war es schöner. Wenn ich erst ein berühmter Pianist bin, kaufe ich Mami ein Schloss.« Ich sah Bruno an, wie ernst er das meinte. Offensichtlich vergötterte er seine Mutter mit der gleichen Affenliebe wie sie ihn. Auch das gefiel mir an ihm.

Den Rest der Familie Dobmaier konnte ich nicht leiden. Wenn Herr Dobmaier bei seiner Familie zu Besuch war, trug er meistens Uniform. Mir flößten seine Tellermütze mit dem Totenkopf und die Hakenkreuzbinde an seinem Jackenärmel Angst ein. Wenn er mit glänzenden Stiefeln absatzknallend die Freitreppe herunterkam, versteckte ich mich in der Fliederhecke. Micha behauptete, Herr Dobmaier hätte einen Dolch in der Hosentasche.

»Ist Herr Dobmaier Polizist?«, fragte ich Vater.

»Ja, so kann man sagen«, brummte er. »Herr Dobmaier ist SS-Oberscharführer.«

»Was ist SS?«

»Das bedeutet Schutz-Staffel. Sie ist die Polizei von Adolf Hitler. Sie regelt alles nach seinen Vorschriften.«

»Was regelt die SS denn?«

»Ich weiß nicht«, sagte Vater. »Jedenfalls nichts zum Guten.« Er presste die Lippen zusammen, als hätte er das lieber nicht sagen sollen, und dann bat er mich, Herrn Dobmaier aus dem Weg zu gehen und auch Micha von ihm fernzuhalten.

»Tu ich ja«, sagte ich wahrheitsgemäß.

Mir war damals nicht bewusst, dass unsere Familie wie in einer Konservendose lebte, während Dobmaiers die ganze erste Etage bewohnten. Außer der früheren Servierküche gehörten fünf Zimmer dazu, die sich um die obere Diele gruppierten.

Meine Mutter vermisste ihr Lieblingszimmer, die Loggia. Diesen Raum trennte eine hohe Glastür von einem Erkerzimmer, das an zwei Seiten Fenster statt Wände hatte. Die Blutbuche breitete ihre Äste wie schützende Arme um diese Hausecke. Ihr Laub vermochte die Loggia nicht zu verdunkeln wie den darunterliegenden Salon, sondern sorgte im Sommer für rotsilbrige Kühle. Im Winter brach das Licht durch die Zweige und gab dem Raum mit seinen Korbmöbeln und Zimmerpalmen ein südliches Flair.

Da Dobmaiers den »Herrschaftseingang« über die Freitreppe für sich beanspruchten, war auch die untere Diele für uns tabu, weil von dort die geschwungene Eichentreppe zur ersten Etage führte.

Wir benutzten den Hofeingang. Uns waren nur die große Wirtschaftsküche, das kleine Esszimmer und der frühere Salon geblieben, dessen Flügeltür zur Diele mit schalldämpfenden Pappmaché-Platten zugenagelt worden war. Wenn wir in den Salon wollten, war das nur durch eine Tür von dem schmalen Flur aus möglich, der die Küche mit dem Esszimmer verband. Wegen seiner Größe und weil wir ihn nicht heizen konnten, da der Kamin nicht mehr funktionierte, diente uns der Salon als Familienschlafzimmer. Zwischen Kleiderschrank, Kommode und Betten war so viel Platz, dass Wanda, wenn sie die Betten machte und von der oberen Etage Schlagermusik heruntertönte, übermütig durch den Raum tanzte.

Unser Leben spielte sich in der Küche ab, in der wir auch die Mahlzeiten einnahmen. Das frühere Esszimmer war nun unsere Wohnstube. Darin stand ein Tisch vor einem Sofa, unter dem in Pappkisten unser Kinderspielzeug lag. Die gegenüberliegende Wand nahm ein Regal ein, in dem ein Teil von Vaters Büchern und ein Volksempfänger untergebracht waren. Für die polierten Wohnzimmermöbel, die meine Mutter mit in die Ehe gebracht hatte, war kein Platz, sie lagerten mit Säcken zugedeckt in der Remise.

Das Bad lag im ersten Stock und gehörte nun auch zu Dobmaiers Wohnung. Wir wuschen uns in der Küche. Im Winter badeten wir samstags in einer Zinkwanne und im Sommer fand diese Zeremonie in der Waschküche statt.

»Es werden schon irgendwann bessere Zeiten kommen, in denen wir wieder ein Bad und ein größeres Wohnzimmer haben«, tröstete uns Mama. »Aber so, wie es jetzt ist, sparen wir wenigstens Heizung.«

Alltag

Meine Mutter war vollauf damit beschäftigt, jeden Tag aufs Neue das Kunststück fertigzubringen, etwas auf den Tisch zu zaubern. Die Zuteilungen über die Lebensmittelkarten wurden immer knapper. Und die Abgaben von dem, was wir auf den Feldern ernteten, erhöhten sich ständig. Die Versorgung des Viehs und auch der Waschtag kosteten Mamas ganze Kraft. Wenn Wanda ihr nicht bei allen Hausarbeiten so tatkräftig geholfen hätte, wäre für Mama alles noch viel schwerer gewesen. Für uns Kinder fand sie auch immer weniger Zeit und zankte mit uns, wenn wir mit schmutzigen oder zerrissenen Kleidern vom Spielen kamen.

An mir sei ein Lausbub verloren gegangen, schimpfte Mama oft, denn ich konnte nie langsam gehen und hatte immer irgendwo Schrammen und oft blutige Knie. Im Sommer kletterte ich jeden Tag bis in die Spitze der Blutbuche, wo mich niemand entdecken, ich aber alles beobachten konnte. Ich beneidete Michael, weil er ein Junge war. Aber mein kleiner Bruder war ein sanftes Kind und konnte sich still beschäftigen. Stundenlang sortierte er seine Schätze aus rostigen Schrauben, krummen Nägeln, Korken und Garnrollen, aus denen er seltsame Gebilde bastelte, die er zu Autos, Flugzeugen oder Maschinen erklärte. Trotz unserer unterschiedlichen Temperamente vertrugen wir uns gut und hielten zusammen, wenn einer von uns etwas ausgefressen hatte.

Im Winter, wenn wir nicht im Freien spielen konnten, besuchten wir Meister Schratt in seiner Werkstatt. Wir schauten zu, wie sich feuchte Tonklumpen in Teller, Schalen und Krüge verwandelten. Danach stand die Ware auf Paletten im Trockenraum, bis sie nach einigen Tagen fest war. Jedes Keramikteil wurde in Glasur getaucht und kam anschließend in den Brennofen. Ja, der Brennofen! Wenn Micha dieses fauchende, knisternde Ungetüm nur von weitem sah, popelte er in der Nase. Das tat er immer, wenn er sich vor etwas fürchtete. Auch ich hielt respektvoll Abstand, denn Meister Schratt behauptete, im Inneren des Ofens seien mehr als 1000 Grad Hitze.

Wenn er besonders gute Laune hatte, knetete er für uns kleine Tierfiguren, Katzen, Igel oder Vögel, die kamen ohne Glasur in den Ofen. Herr Schratt nannte sie Terrakotten. »Solche Figuren, nur viel größer und künstlerischer«, sagte er, »hat euer Großvater Alfred, der Bildhauer, modelliert.« Er lachte. »Na ja, aber das große Geld brachten erst die Gartenzwerge.«

Die Krönung eines solchen Fabrikbesuches war für uns, wenn Meister Schratt einen Schrank öffnete und uns die Modelle der Gartenzwerge unseres Opas zeigte. Sie sahen so lebendig aus, dass ich immer erwartete, sie würden sich gleich bewegen und aus dem Schrank klettern. Obwohl wir diesen Opa nie gekannt hatten, umgab ihn in unserer Phantasie die Aura eines Zauberers, und seine Frau Aline erschien uns wie eine geheimnisvolle Fee.

Micha verband unsere Besuche in der Fabrik mit Kohlenklau. Immer hatte er ein paar Brikettbrocken in der Hosentasche, wenn er zurückkam. Als Vater ihn erwischte und ihm eine sanftstrenge Strafpredigt hielt, verteidigte ich meinen kleinen Bruder: »Micha will ja nur, dass uns die Ohren nicht abfrieren!«