16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Nach »Der Schneesturm« und »Telluria« ein neues groteskes Meisterwerk von Vladimir Sorokin. In der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts werden Bücher nicht mehr gelesen, geschweige denn neu gedruckt, sie dienen als Brennmaterial für die Zubereitung exklusiver Speisen. Book'n'Grill heißt der neue Trend und Chefkoch Geza ist sein Hohepriester. Stör-Schaschlik über Dostojewskis »Der Idiot« oder Schnitzel über Arthur Schnitzler, mit diesen und anderen Kreationen begeistert er seine zahlungskräftige Klientel. Doch was Erfolg hat, findet auch Nachahmer und so sieht sich Geza plötzlich vor unerwartete Probleme gestellt. Ein geniales Romanfeuerwerk voll absurder Einfälle und beißender Gesellschaftskritik.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 266

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

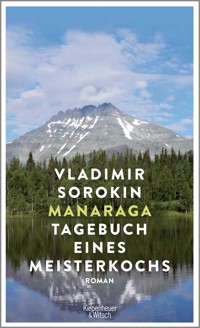

Vladimir Sorokin

Manaraga

Tagebuch eines Meisterkochs

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Vladimir Sorokin

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Vladimir Sorokin

Vladimir Sorokin, geboren 1955, gilt als der bedeutendste zeitgennössische Schriftsteller Russlands. Er wurde bekannt mit Werken wie »Die Schlange«, »Marinas dreißigste Liebe«, »Der himmelblaue Speck« und zuletzt »Der Tag des Opritschniks«, »Der Zuckerkreml«, und »Der Schneesturm«. 2015 erschien von ihm der große polyphone Roman »Telluria«.

Sorokin ist einer der schärfsten Kritiker der politischen Eliten Russlands und sieht sich regelmäßig heftigen Angriffen regimetreuer Gruppen ausgesetzt.

Andreas Tretner, geboren 1959 in Gera, übersetzt aus dem Russischen, Tschechischen und Bulgarischen, unter andern Viktor Pelewin, Boris Akunin, Josef Škvorecký und Jáchym Topol. Ausgezeichnet mit dem Paul-Celan-Preis des Deutschen Literaturfonds e.V. (2001) und dem Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt (2011).

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Ein dystopischer Roman der Extraklasse: Im Jahr 2037 hat die Gutenberg-Ära abgewirtschaftet, die Druckereien drucken nur noch Geld, Bücher sind komplett aus dem Alltag verschwunden. Außer für Chefkoch Geza und einige reiche Upper-Class-Zeitgenossen. Sie zelebrieren Book’n’Grill Events, bei denen aus Museen entwendete, bibliophile Ausgaben als Grillkohle für erlesenes Slow-Food verwendet werden. Geza ist der Star der Szene, er kennt die besten »Rezepte«. Stör-Schaschlik über Dostojewskis »Idioten« oder Schnitzel über Arthur Schnitzler, mit diesen und anderen Kreationen begeistert er seine zahlungskräftige Klientel. Doch die Gilde der Köche, die über die Einhaltung der Regeln wacht, ist alarmiert, denn plötzlich versucht jeder, am neuen Boom mitzuverdienen. Und am fernen Berg Manaraga macht sich die Konkurrenz daran, das ganze elitäre Geschäft zu unterwandern und zu revolutionieren – und Geza kaltzustellen.

Ein geniales Romanfeuerwerk vom russischen Meister der Groteske, von der Kritik hoch gelobt und preisgekrönt.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

Titel der Originalausgabe: Манарага

© Vladimir Sorokin 2017

All rights reserved

Mit einigen Ergänzungen des Autors im Manuskript aus dem Russischen von Andreas Tretner

© 2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

Covermotiv: © Andrey Podkorytov/Alamy Stock Foto

ISBN978-3-462-31876-0

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Frontispiz

Hinweise

13. März

14. März

15. März

17. März

18. März

20. März

25. März

30. März

3. April

4. April

8. April

12. April

Frontispiz nach einer Zeichnung von Iwan Bermelejew aus: Ernst Hofmann, Der nördliche Ural und das Küstengebirge Pae-Choi. Sankt Petersburg, 1856.

Die fragmentarischen Bulgakow-Zitate stammen aus Übersetzungen von Thomas Reschke und Alexander Nitzberg.

13. März

Abends: Schaschlyk vom Stör auf dem Idioten. Vollwertiger Roman, mittlere Gewichtsklasse: 720 g, 509 S., Velinpapier, Ganzleinen. Ausreichend für acht Spieße.

Wie vereinbart, tafelten der Kunde + sieben Gäste rund um den Grill. Nicht so sehr um sich davon zu überzeugen, dass ich tatsächlich die Erstausgabe abbrenne – ein Buch, das seine 8700 Pfund wert war – und nicht etwa heimlich Ersatz, irgendeinen minderwertigen nordischen Thriller aus dem 21. Jahrhundert über einhundertfünfzig Graustufen der Mittelmäßigkeit. Nein, sie wollten Kunst von mir sehen. Und sie bekamen sie.

Alles, aber auch alles hat gestimmt. Ich war auf der Höhe meiner Aufgaben.

Wie viele Untiefen bei diesem Job auf einen lauern, weiß nur ein Book’n’Griller zu sagen. Das heißt, aus dem Nähkästchen zu plaudern … Bekanntlich wurden Romane früher auf sehr verschiedenem Papier gedruckt. Welches auf ganz unterschiedliche Art brennt. Manchmal glimmt es nur, und auch Verpuffungen kommen vor, nach denen einzelne Buchseiten durch die Luft segeln, womöglich über den Köpfen der Kunden schweben, wenn nicht gar am Fleisch festkleben. Unsere Grills verfügen über spezielle Absaugpumpen, die dem Herumfliegen brennender oder verkohlter Papierfetzen ein Ende gemacht haben. Aber eigentlich greifen nur Anfänger darauf zurück. Was ein wahrer Meister ist, der arbeitet mit Kopf und Händen. Diese Pumpen lassen nicht nur die Flammen schrumpfen, sie zähmen das Spektakel. Mit der Luft wird der Schauwert der Vorstellung abgesaugt. Und ein Buch muss Eindruck machen: Es muss lodern und die Sinne entflammen. Der erfahrene Meister hat den Vorgang vorauszuberechnen wie eine Schachpartie. Und er muss kaltblütig auf das Seil gehen, welches über dem Abgrund gespannt ist. Einband, Kapitalband, Leinen, Karton, Gazestreifen, Hanfkordel, Lesebändchen, Kaseinleim, gepresste Blumen, Papierflöhe, Wanzen oder Schaben im Buchrücken – überall Gefahren. Die man abzusehen hat. Einem Koch ist es einmal passiert, dass ein in den Rücken versenkter Mikrofilm zur Stichflamme führte, das Buch stammte aus dem mittleren 20. Jahrhundert. Ein anderer bekam Probleme mit dem anthropodermischen Einband der 120 Tage von Sodom. Da ist nichts, was es nicht gibt … Die geringste Nachlässigkeit, Unsicherheit, Selbstüberschätzung – und die Katastrophe ist da. Der Beruf hat mit Risiko zu tun. Im gelindesten Fall drohen finanzielle Einbußen, Wein ins Gesicht, ein Stück aus dem kostbaren Tafelgeschirr über den Schädel. Im ärgeren: die Kugel. Hat man Glück, ist es eine weiche. Im kriminellen Milieu erfreut sich das Buchen eines bibliophilen Gelages zunehmender Beliebtheit. Und Europa starrt vor Waffen nach so einem Krieg. Der Deutsche heute war ein Relikt aus goldener Vorkriegszeit.

Wenn die Damen und Herren um den Grill herum sitzen und der Koch kein Hinterland hat, erhöht sich das Risiko. Aber dafür bin ich eben Künstler und kein gewöhnlicher Book’n’Griller. Ist der Grill also eingekreist von Kunden, die vor leeren Tellern sitzen, fällt mir die Geschichte von jenem legendären Zauberer ein, der sein Publikum mit einem simplen Trick zu verblüffen pflegte: Er schlug sich einen Nagel durch den Finger, was zu glauben nur möglich war, wenn man im richtigen Winkel zum Vorführenden saß. Einmal aber stellte ihn die Bagage – misstrauisch, wie sie war, noch dazu im angetrunkenen Zustand – irgendwo auf einem städtischen Platz, händigte ihm einen Nagel aus und bestand darauf, den Trick auf der Stelle zu wiederholen. Er war umzingelt, man ließ ihn nicht davonkommen. Also blieb dem Meister nur, sich den Nagel wahrhaftig in den Finger zu rammen. Die Grimasse des Schmerzes nahm die Meute für ein Lächeln. Von da an war er wirklich berühmt. Unsereinem ist selbst so eine Nagelprobe verwehrt. Der Job hat keinen doppelten Boden, er beruht auf purer Meisterschaft.

Feurio! Ich habe in den letzten neun Jahren gelernt, wie man mit Büchern fachgemäß umzugehen hat. Dieser Koch kann gut lesen, so heißt es bei uns. Ich darf von mir sagen: Ich lese ganz anständig. Das bedeutet: Bei mir brennt eine Seite schön nach der anderen, und sie brennt lichterloh – sodass meine Kunden begeistert sind. Derweil das Fleisch brutzelt, die Augen glänzen, und die Kasse stimmt.

Bücher sind wie Pferde, wild und eigensinnig, solange man nicht den richtigen Zugang findet. Ich komme ohne Peitsche und ohne Sporen aus. Mit Liebe, nichts als Liebe … Bücher sind für mich mehr als nur Brennholz, wie man in unserer gastronomischen Untergrundgemeinschaft gern dazu sagt. Das Buch ist eine Welt für sich – die, zugegeben, der Vergangenheit angehört. In dieser Hinsicht bin ich Romantiker. Ich habe einen Geisteswissenschaftler zum Vater, einen Stomatologen zum Großvater, einen Rechtsanwalt zum Urgroßvater, einen Rabbi zum Ururgroßvater. Eines weiß ich genau: Wenn du ein Buch wirklich liebst, wird es dir alle Wärme spenden, die in ihm wohnt. Und ich liebe die russische Klassik, auch wenn ich keinen einzigen Roman weiter als bis zur Hälfte gelesen habe. Und es wird mir nie und nimmer einfallen, ein gutes Steak über einem zweitrangigen Autor – sagen wir: Gorki – zu grillen. Die ganze Klassik kennen wir in- und auswendig, mein gescheiter Floh und ich: die Romanhandlung ebenso wie die Biografie des Verfassers, in allen Details – bis hin zum Datum, an dem das Scheit auf den Markt gekommen ist. Ein Koch muss das wissen, selbst wenn er Analphabet ist, was unter uns leider immer häufiger vorkommt. Obwohl: Um ein Buch ordentlich zu lesen, muss der Koch es nicht unbedingt gelesen haben. Dies ist ein Paradoxon des 21. Jahrhunderts. O tempora, o mores!, wie mein seliger Herr Vater, der Professor, zu sagen pflegte. Als Kind dachte ich, er spräche von Tempura, was es beim Japaner um die Ecke gab. Anscheinend ist schon damals der Gourmet in mir erwacht.

Jedenfalls hat mir die Literatur in diesen neun Jahren ein hübsches Sümmchen eingebracht. Und nicht irgendeine: die russische! Ihren flammenden Seiten ist es zu danken, dass ich den steinigen Weg vom gewöhnlichen Koch in den Schnellküchen des Hongkonger Untergrunds zum Drei-Sterne-Mietkoch gegangen bin und es mir nunmehr leisten kann, allein von Gastspielen und Tourneen rund um die Welt zu leben. Ihr – und der Erfahrung, natürlich. Aus Fehlern wird man klug – und mit den Jahren immer klüger … Der Zufall stand mitunter Pate, die Intuition.

Das Buch muss man lieben. Mein alter Lehrer Zokal, der für sein legendäres Nachtbüfett in der Athener Nationalbibliothek lebenslänglich bekam, hat nicht umsonst immer gesagt: »Ein Buch ist das beste Geschenk!« Zum Vierzigsten haben wir, damals noch kleine Kochlöffel, ihm die Erstausgabe des Dr. No zum Präsent gemacht – da er gerade eine Riesen-Familiengrillparty auf Ian Flemings Gesammelten Werken für einen amerikanischen Milliardär plante, der, so wusste man, verrückt nach James Bond war.

Allzeit das rechte Buch in den Flammen – es lebe hoch!

Die heute aufgetafelte Klassik war in diesem Sinne überaus korrekt: eine Ausgabe Fjodor Michailowitsch Dostojewskis zu Lebzeiten.

Der Kunde – ein reicher Deutscher aus Berlin. Sieben Gäste verschiedenen Geschlechts. Das Menü zu 100% russisch, versteht sich: Kaviar, Wodka, pirozhki – und als einziger Hauptgang der Stör auf Dostojewski in meiner Ausführung.

Alles lief bestens. Die Lesung geriet ideal – nicht zu langsam und nicht zu schnell, beinahe gänzlich ohne Rauch. Klassik eben. Ich war in Form. Das Vermögen, die Seiten einzeln ins Feuer zu blättern, um es gleichmäßig am Brennen zu halten, ist in dem Job eine Grundvoraussetzung. Dafür gibt es ein spezielles Werkzeug: Das metallene Blatt hat etwas von einem Schwert, in unseren Kreisen sagt man Excalibur dazu. Jeder Koch besitzt sein eigenes, das er sich extra anfertigen lässt. Nach der letzten Razzia in Palo Alto gebrauche ich ein neues: Klinge aus Titan, Heft aus Elfenbein.

Mein Schwert hat mich auch diesmal nicht im Stich gelassen.

Acht Spieße mit appetitlichen Störhappen, kredenzt auf silbernem Tablett, ohne Grünzeug und Garnitur – das ist die Reinheit des Genres. Dazu einen Roederer, den Jahrgang meiner Mannbarwerdung.

»Bon appétit!«, wünschte der Hausherr seinen Gästen kurz und knapp.

Die bis dahin geführte Unterhaltung – profaner Small Talk, halblaute Kommentare zu meinen Verrichtungen über dem Grill, hie und da ein Einwurf, Ausruf des Erstaunens – erstarb im Augenblick, sobald ein jeder seinen Teller mit dem Spieß vor sich hatte, an dem der Schaschlyk leise zischelte: 5000 Pfund das Menü + eine drohende fünfjährige Haftstrafe dazu. Die beiden Zahlen standen in den Pupillen der Gourmands zu lesen. Das bernsteingelbe Störfleisch, umhüllt von goldbrauner Kruste, dampfte.

In vollkommener Stille fanden die acht Pokale tönend zueinander. Man nippte vom Champagner und griff nach dem Besteck. Ein leises Knirschen der Messer, und die Gabeln beförderten die ersten Bissen des dampfenden Störs in die Münder.

Das andächtige Kauen zu vernehmen, bedurfte es schon eines feinen Gehörs.

Die Damen und Herren kauten etwas Verbotenes.

Was da hineinklang ins angespannte Schweigen – es ist mit nichts zu vergleichen. Musique concrète; Cage würde uns beneiden darum. Eine unsichtbare Auszeichnung, die mit Geld und Risiko nicht aufzuwiegen ist.

Alles Nachfolgende dann im Rahmen des Erwartbaren: Seufzen und Frohlocken, nervöse Witzchen und Lob an meine Adresse, der ich in weißer Kluft hinter dem Grill stand:

»Maestro, Sie haben sich selbst übertroffen!«

»Susanne, kannst du die Hunderttausend riechen, die Nastasja Filippowna[1] ins Feuer geworfen hat?«

»Liebster, wie viel hast du denn heute für mich verbrannt?«

»Barbara, wir beide sind kriminell, was sagst du dazu?«

»Hach, aus diesem Fisch schmeckt der Aberwitz!«

»Thomas, ich geb es ungern zu, aber Stör esse ich auch zum ersten Mal!«

Die gute alte Bourgeoisie, immer etwas schlicht, der Mode hinterherhechelnd … Der am meisten gesittete, berechenbare Teil meiner Kundschaft.

Nachts: im Bleibtreu-Klub; Tequila on the rocks nach einem leichten Dinner + einer Zigarre Arturo Fuente Opus X.

An sich rauche ich nicht und trinke wenig. Aber nach einer gelungenen Lesung kann ich es mir leisten, ein paar Schnäpschen zu kippen + eine dominikanische Zigarre zu paffen. Tequila on the rocks ist ein harmloses Gesöff, das aufmuntert und erfrischt. Und dominikanische Zigarren sind bei Weitem angenehmer zu rauchen als die kubanischen … Relax, relax, Book’n’Grill Chef.

10000 Pfund für den Abend, das ist kein schlechter Schnitt. Damit liege ich bereits über dem, was das Buch gekostet hat. Das spricht für Qualität. Und je mehr man nimmt, desto tiefer die Befriedigung. Der Status – Meisterkoch für Book’n’Grill –, darauf kommt es an. Ich kann zufrieden sein, im großen Ganzen. Beruflich wie auch im Leben. Selbst wenn da nicht immer alles glattlief. Schrammen sind für unsereinen normal.

Ich paffe meine Zigarre und ziehe das hübsche Bündel englische Banknoten mit dem blasierten Königsgesicht aus der Tasche, nehme eine und falte einen Stier daraus. Den setze ich in den Aschenbecher und zünde ihn an. Mein Dankopfer an die digitale Welt, die uns mit Arbeit versorgt. Ein Ritual, das ich nach jedem erfolgreichen Abend vollziehe. Die Geldscheine von heute brennen jämmerlich, man muss ewig neu anzünden … Würden die Menschen heutzutage immer noch Bücher drucken und lesen, stünde ich bestenfalls in einem Ferienhotel hinterm Grill und briete Doraden – oder rührte in den Fast-Food-Stuben von Budapest, wo ich herkomme, im Spaghettitopf. Ein Chefkoch wäre nie aus mir geworden: Ich bin nicht fähig, Leute anzuleiten. Doch Feurio! – die Druckmaschinen der Welt sind zum Stillstand gekommen und rosten vor sich hin. Die Gutenberg-Epoche ist passé, die Elektrizität hat den Sieg davongetragen.

Nur eins noch wird in unserer Welt gedruckt: Geld. Selbst die Briefmarken sind im Orkus verschwunden. Das Papiergeld lebt.

Aber im Unterschied zu Büchern brennt Geld nur sehr schlecht. Deshalb taugt es auch nicht zum Grillen.

Eigentlich erstaunlich, dass das Bargeld bis heute im Umlauf ist. O heilige Lappen! Wie unerhört widerstandsfähig ihr doch seid in der Flut der elektronischen Blitze.

Und dennoch: Es lebe die Literatur!

Als die Menschheit aufhörte, Bücher zu drucken, und nur die besten der vorhandenen in den Rang von Museumsstücken erhob, war das die Geburtsstunde des Book’n’Grill. Wir greifen nun mal gern nach verbotenen Früchten. Neunzig Prozent der von der Menschheit gedruckten Bücher landeten im Altpapier oder auf den Müllhalden, weil in den Wohnungen kein Platz mehr für sie war. Die übrigen zehn Prozent aber, die in Museen und Bibliotheken Eingang fanden, riefen in exklusiven Teilen der Gesellschaft eine erstaunliche Leidenschaft wach. Zwölf Jahre ist es her, dass in London das erste Steak über Finnegan’s Wake gegrillt wurde, welches zu diesem Zweck aus dem British Museum entwendet worden war. Vier bedeutende Männer bereiteten das Mahl und verzehrten es: ein Psychoanalytiker, ein Florist, ein Börsenmakler und ein Kontrafagottist. So kam das Book’n’Grill auf die Welt. Es war der Beginn einer großen Passion, aus der in diesen wenigen, ungestümen Jahren bereits eine nicht minder große Tradition erwachsen ist … Die Briten, muss man sagen, waren zu jener Zeit der Welt voraus. Das Quartett von Gentlemen, das die neue Mode begründete, nannte man die neuen Beatles, denn drei von ihnen trugen die Vornamen der alten: John, George und Paul. Dazu kam Gregor, der Kontrafagottist. Und wie ihre Namensväter platzten auch sie mit ihrer Kunst in ein Nachkriegseuropa hinein, wo die Leute mit einem Mal eine unbändige Lust auf das Lesen überkam. Fingerfertige Einbrecher drangen in die Bücherdepots vor, Gourmets und die Jeunesse dorée zog es in die ersten Untergrundlesesäle. Später strömten auch die Philister da hinein. Was waren das für Zeiten! … Wer damals am rechten Ort war, konnte ordentlich Kohle machen: Manch zweitklassiger, aus einer Eckkneipe dahergelaufener Koch verdiente sich eine goldene Nase dabei. Wäre ich nur fünf Jahre früher geboren … In jener verrückten Zeit war das Volk noch so fasziniert von dem Vorgang an sich, dass es keinerlei Qualitätsansprüche hegte. Man las damals »diagonal«, so hieß das: mit Qualm, Rußflocken, Dunstschwaden. Von einem niveauvollen Mahl konnte keine Rede sein. Irgendwelche geldschweren Deppen, unter der Hand zu Feinschmeckern geworden, schlangen trockenes Christusfisch-Filet auf Alter Mann und das Meer, verbrutzelte Arracherra-Steaks auf Dos Passos und halb gares Schwein auf dem Schwejk … Aber schon nach einem halben Jahr, als die Diebstähle in Museen und Bibliotheken allerorts in die Schlagzeilen gerieten, sah die Menschheit sich genötigt, Book’n’Grill als Verbrechen nicht nur gegen die Kultur, sondern gegen die Zivilisation im Ganzen zu erklären. Den Köchen, Bücherdieben und -hehlern, aber auch den Gästen, die einfach nur neugierig waren, Hammelschulter auf Don Quichotte oder Thunfischsteak auf Moby Dick gegrillt zu bekommen, drohte nun das Gesetz. Die ersten Gerichtsprozesse erregten viel Aufsehen und endeten folgerichtig in drakonischen Urteilen: Die Menschheit wollte ihr Kulturerbe schützen. Ihr aufgeklärter Teil war erschrocken und argwöhnte, ohne das museale Buch müsste der Homo sapiens endgültig zum Affen mit iPhone in der Klaue degenerieren. So kam das Buch ins Rote Buch.

Und das war prima! Der Preis für ein Book’n’Grill verzehnfachte sich auf einen Schlag. Dilettanten blieben auf der Strecke. Das Lesen wurde zur Sache der Profis. Es entstand eine ganz eigene Gastronomie, mitsamt Tradition, Ritualen, Hierarchie, Finanzwesen und Sicherheitsdienst. Aber auch das Risiko nahm zu. Die verhängten Gefängnisstrafen waren krass, die Köche im Untergrund wurden amtlich dem internationalen Terrorismus zugeschlagen. Das war fraglos übertrieben, doch es sorgte dafür, dass der Ruch des Kriminellen nachhaltig an uns haften blieb. Davon, meine Herren, werden wir uns nimmer reinwaschen können – wir, die Kometen des Book’n’Grill, für die es kein Zurück gibt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen und gebe es gerne zu: Wer einmal ein zischendes Rumpsteak über den lodernden Shakespeare gehalten, den zu erwerben man zuvor in die Mündung einer Pistole geblickt; wer einmal unter der schneeweißen Kochmütze hervor den konzentriert kauenden Geldsäcken, Aristokraten, Politikern, Banditen und Schauspielern ins Gesicht gesehen; wer zuletzt für seine Arbeit das prall gefüllte Kuvert entgegengenommen – er wird sich nie wieder in einem gewöhnlichen Restaurant an den Herd stellen. Und über all dem Luxus schwebt, es sei noch einmal betont, das Schwert des Gesetzes. An dessen kalter Klinge sich der Dampf von den brutzelnden Steaks niederschlägt, er tropft dir warnend auf den Kopf, tropf, tropf, tropf: 6 Jahre. 9 Jahre. Lebenslang … Mich schrecken diese Tropfen schon lange nicht mehr, sie disziplinieren mich nur. Ich bin ein ausgebuffter Hund. Achte auf meine Form, blicke mich oft genug um, halte die Nase in den Wind, gehe Umwege, verwische meine Spuren. Risiko! Was wäre ein Leben ohne das? Müsli mit Marmelade, mittelmäßiges Gehalt für mittelmäßige Arbeit, Rente, Siechtum, Grab …

Der Rauch der Zigarre, die gute Musik + ein paar ansehnliche weibliche Rundungen im Halbdunkel lösen einen Schwall von Erinnerungen in mir aus. Ich denke zurück an meine erste Grillparty. Warschau nach dem Krieg, Feldküche auf dem blanken Beton, ein Tisch, gedeckt für drei, der halbkreisförmige Schlund des Grillbeckens, auf dem Rost drei aufgeklappte Wachteln; ich trug weiße Handschuhe, als ich die Aufzeichnungen eines Jägers aus dem Futteral zog; an meiner Seite der alte Zokal, ein aufmunterndes Blitzen aus seinen tränenden Augen: Wird schon, mein Junge! – bevor er mich ins tiefe Wasser warf. Das war meine Diplomprüfung als Book’n’Griller.

»Junger Mann, Sie sind der erste Russenkoch, der mir begegnet«, sprach eine Dame mich an, deren schmales Gesicht ich nie vergessen werde.

»Hoffe, Sie nicht zu enttäuschen, Madam«, erwiderte ich im Geiste meines geliebten Jeeves, obwohl ich inwendig bibberte.

Das Buch war einem Lemberger Antiquar entwendet worden, wobei die Diebe nicht hatten vermeiden können, ihm ein wenig den Schädel einzuschlagen. Zum Glück überlebte er; auf Büchern zu grillen, an denen Blut klebt, gilt als unschicklich.

Das Glück war mir damals hold: Der Turgenjew brannte vorzüglich, mein erstes silbernes Excalibur funkelte und blitzte, die Wachteln brutzelten inniglich, die Kundschaft genoss das Spektakel. Letzteres ist in unserem Beruf nicht minder wichtig als das Ergebnis. Die Kunden wollen eine Show: viel Feuer, wenig Qualm und Brodel. Wie Zokal uns gelehrt hat: »Was auf euerm Grill abgeht, ist Jupiters Fahrt im Feuerwagen über den Morgenhimmel – dafür müsst ihr sorgen, denkt daran!«

Die Hälfte meines ersten Dollarpakets übergab ich meinem Lehrer, für die andere Hälfte richtete ich, wie es Sitte war, eine Fete aus für all die übrigen Kochlöffel aus Zokals Stall. Wir hatten für ein paar Groszy eine alte Rostbarke gemietet, stellten einen Tisch an Deck, packten reichlich Speisen und Getränke darauf, buchten zwei Akkordeonisten und schipperten die Weichsel hinab. Von den sieben Jungköchen war ich der einzige »Russe«. Drei grillten auf englischer Literatur, zwei auf Franzosen, einer war auf Spanier geeicht. Ich mit meinen Russen wurde ein wenig gehänselt, doch nicht ohne Respekt: Ich riskierte durchaus etwas, der Russengrill war damals noch nicht in Mode, Mohno und Rubinstein, die großen Meister des Fachs, standen noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Doch Zokol in seinem Scharfsinn hatte mich zielstrebig auf diese Fährte gesetzt. Russische Literatur sollte es sein. Er setzte sich durch gegen mein Sträuben, und das auf die väterliche Tour: Ein paar Ohrfeigen zeigten Wirkung. Der Mythos der russischen Literatur bezwang meine Angst. Und ein Koch fand seinen Weg zu den drei Sternen.

Apropos, in jener sternenreichen Nacht auf der Weichsel betrank ich mich barbarisch und kotzte in den Fluss …

Ein Mädchen mit vier Brüsten, Honigmelonenkopf, langem Hals und vielen Tattoos setzt sich neben mich und bietet an, mir meine Einsamkeit zu verschönen; ihr Englisch hat einen thailändischen Akzent. Ich sage ihr, ich stünde mehr auf Klassik.

Wortlos räumt sie das Feld, ihre Leuchthüfchen klappern. Sogleich rücken zwei Normalo-Eingeborene nach:

»Na Süßer, so einsam? Brauchst du Gesellschaft?«[1]

»Warum nicht? Setzt euch doch, Mädels.«

Sie setzen sich. Eine legt mir die Hand in den Schritt.

»Wie gehts deinem Yul Brynner?«

Das ist Berliner Stil, sehr unverblümt. Mir gefällt das.

»Ganz gut. Er wartet auf euch.«

Von der Sprache Nummer eins auf dieser Welt abgesehen, spreche ich leidlich Französisch, Deutsch und Bayrisch, außerdem ziemlich gut Ungarisch und Polnisch und kann mithilfe meines Flohs noch zwölf weitere Sprachen fließend lesen. Mit dem mündlichen Russischen habe ich Probleme. Was kein Wunder ist, da man heutzutage kaum noch jemandem begegnet, der Russisch spricht. Aus der Kindheit sind mir die Russen erinnerlich, die nach Budapest kamen, um Arbeit zu finden. Sie hatten es nicht einfach – ihre Titanic, getauft auf den Namen Postsowjetrussland, war gerade am Sinken. Damals hörte ich einen betrunkenen Russen eine Art Beichte ablegen. Er verglich die Russen mit den Juden: Die hätte der Herr um ihr Land gebracht und in der Welt verstreut, weil sie Christus ans Kreuz geschlagen hatten; die Russen hätten dasselbe dem Menschen angetan und dafür die gleiche Strafe erhalten. »Wir haben uns selber gekreuzigt in uns, jawohl!«, rief er. »Dafür wird Russland vom Schwarzen Loch aufgesogen!« Ich gebe zu, dass ich damals nicht wusste, wovon er sprach. Später wurde es mir klar. Doch da die Russen nun einmal ihrer alten Ordnung verlustig gegangen waren, fanden sie sich in die neue Lage schnell hinein – und arrangierten sich nicht schlechter als andere, das muss man ihnen lassen: drei berühmte Book-’n’-Grill-Meisterköche, die ausschließlich auf englischen Romanen grillen – unter ihrem russischen Namen. Vor einem von ihnen – Leo Wolkoff – knie ich bereitwillig nieder. Der Bursche ist zehn Jahre jünger als ich und schon ein absoluter Star in unserer Küche. Sein vorjähriges Weihnachtsmenü auf Virginia Woolf war einzigartig: eine Serie feinster Bouquets, komponiert aus den Filets diverser Flussfische und Wildenten, Gemüse und Obst, geschmort in virtuoser Meisterschaft. Als Leo unter den Klängen von Brittens Hymn to the Virgin den Orlando abfackelte, hätten die anwesenden Damen geweint, heißt es. Daran muss man sich messen lassen.

Aber einen Schritt seitwärts der Gipfel zu tun ist immer möglich.

Wie sagte Zokal so schön? Auf Trivialitäten zu grillen komme vor im Leben und sei verzeihlich – nur nicht auf minderwertiger Literatur. Ein paradoxer Leitsatz, und nichtsdestoweniger weise! Unser Lehrer nahm es sehr genau.

Was meint Trivialitäten?

Trompeter/Fiedler auf dem Dach, sein spitzes, stolzes Profil vor glutrot untergehender Sonne; trauriger/fröhlicher Clown, dessen echte Tränen/Lächeln nie einer zu Gesicht bekommt; junge/alte Heldin, in die Fenster eines ein-/ausfahrenden Zuges starrend, unentwegt, wie im Fieber vor sich hin murmelnd: »Er ist also doch gekommen/gefahren.«

Und minderwertige Literatur ist was?

Barkeeper, massig und unerschütterlich wie ein Fels, mit dem unvermeidlichen Zahnstocher im Mund, der Steven einen Zehndollarschein hinhält mit den Worten: »Hau ab, Scheißkerl, kauf dir was zu fressen«; hässlicher Typ, der sich nackt vor dem Spiegel einen runterholt und flüstert: »Warum hast du mich verraten, du Miststück?«; Mädchen mit Jungsfrisur, einen Koffer geräuschvoll über das Pflaster zur Bushaltestelle zerrend und wutentbrannt zischend: »Oha, eines Tages komme ich zurück, aber nur, um auf eure Gräber zu spucken!«

Ich ordere den beiden Hübschen einen Cocktail und verhandle über den Preis. Wie der überwiegende Teil der Leseköche bin auch ich unverheiratet. Die verbreitete Meinung, alle Book’n’Griller seien schwul, ist viel zu banal, um wahr zu sein. So reden die Philister schon seit dreihundert Jahren über Balletttänzer daher. Schwule sind bei uns nicht häufiger als in jeder anderen männlich dominierten Korporation.

Ich für meinen Teil bevorzuge Vietnamesinnen. Aber heute tuns auch Europäer.

Eine halbe Stunde später liegen wir schon im Hotelbett, wo die Frauen mir guttun und in harter britischer Währung dafür entgolten werden.

14. März

Morgens: Zuerst ein Bad, dann gefrühstückt. Material einkaufen gewesen. Das Holz wird mir angeliefert – wohin, bestimme ich. Als ich noch ein Koch unter vielen war, musste ich mich selbsttätig auf den illegalen Märkten umtun. Bei der Gelegenheit habe ich mir auf dem Büchermarkt in Padua zwei Kugeln im Schulterblatt eingehandelt. Die melden sich zuverlässig, wenn das Wetter danach ist. Heute ist mein Status ein grundlegend anderer, der mir vieles erlaubt. Ich treffe meine Wahl, dann liefern Zusteller das Buch an den gewünschten Ort. Ich habe gute Antiquare, mit ihnen arbeite ich schon seit zwei Jahren. Das erste Stück fahre ich mit der U-Bahn, dann winke ich mir ein Taxi und steige noch mal in ein anderes um. Bisschen sehr oldschool vielleicht. Relikt aus meiner Vergangenheit, als ich die gekauften Bücher noch selbst beförderte. Das waren wüste Zeiten …

In puncto Anfahrt sollte man lieber sichergehen. Ich gehe überhaupt gern auf Nummer sicher. Nach den zwei Kugeln – dazu noch drei Haussuchungen, zwei Schusswechseln, drei Falsifikaten, vier Abreibungen …

Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Kreuzberg. Ein Untergrundparkhaus. Ebene minus vier. Keine Autos.

Die klugen Flöhe sind mir eine Hilfe. Ich habe drei davon: einen roten, einen blauen und einen grünen. Der rote ist der wichtigste, er lenkt mein Psychosomo + synchronisiert mich + macht mich klüger; ein teures Spielzeug, Version 7.0; für hunderttausend Neue hat er vor einem halben Jahr den Pons in meinem Hinterhirn geentert. Der blaue, der mich navigiert, steckt irgendwo in meinen Haaren. Der grüne, zuständig für Information und Kommunikation, haust in der Ohrmuschel. Mit Gripsen und sonstiger weicher Apparatur gebe ich mich schon lange nicht mehr ab. Der Satz Flöhe mit allem Drum und Dran hat mich anderthalb Jahreseinkünfte gekostet. Aber ihnen habe ich es letztlich zu verdanken, dass ich bis zum heutigen Tag wohlauf und am Leben bin. Außerdem habe ich jetzt sozusagen ALLES im Kopf. Mit dem Floh im Ohr könnte ich aus dem Stand einen Vortrag über die neueste Dunkelfeldtheorie halten, mich lang und breit auslassen über alle bekannten apokryphen Teile des Evangeliums, ich könnte Schrödingers Theorie zur heisenbergschen Unschärferelation unter Zuhilfenahme der Kameyama-Formel widerlegen oder eine erschöpfende Aussage treffen zur Produktionstechnologie von schlauem Teig oder – nun ja – Flöhen. Selber bin ich kaum mehr in der Lage, 17×19 im Kopf zu rechnen, und habe keinen blassen Schimmer, was Interferenz ist. Das liegt wohl daran, wie sie es uns in der Schule eingepaukt haben, was will man machen. Kurzum, das Beste in meinem Leben als Gastronom verdanke ich diesen Tierchen: Sie soufflieren, alarmieren, hauen mich raus. Sie achten nicht bloß auf Menschen in meiner Umgebung, selbst Insekten entgehen ihrer Wahrnehmung nicht. Des Öfteren haben die Flöhe mich vor ihren realen Artgenossen gewarnt oder vor Läusen, wie degoutante Gäste sie in einem Restaurant hinterlassen. Seit Ende des Krieges grassiert das Viehzeug in Massen. Neulich in einem Athener Hotel haben sie mich vor Bettwanzen bewahrt.

Jetzt aber flöten sie mir zu: Die Luft ist rein.

Noch keine Minute ist vergangen, da taucht der weiße Jeep der Antiquare auf. Der schwarze Security-Jeep gleich hinterher. Mein blauer Floh identifiziert sie: Alles sauber, piepst er. Ich trete hinter der Betonsäule hervor. Die Security-Garde kommt herausgesprungen, bringt die Gripse in Anschlag, bis auch sie piepsen. In den alten Blockbustern ziehen die Wächter an der Stelle ihre Pistolen, das kommt einem heute lustig vor. Der weiche Freund in der Hand lässt jede Pistole alt aussehen …

Die Antiquare sind zu zweit: Marcel und Valid. Marcel ist Marokkaner, Valid Ägypter. Mit russischem Holz handeln sie seit ungefähr fünf Jahren. Und haben in der Zeit kräftig zugelegt. Das hat mit der Mode zu tun … Wenn Meister wie Rubinstein, Matsuzawa und Wolkoff sie bestimmen, hat man mit solcher Ware gute Karten. Und auch ich bin nicht irgendwer. Marcel und Valid verdienen nicht schlecht an mir. Verlässliche Antiquare werden von mir großzügig bezahlt. Sie sind es wert. In unserer Branche legt man besser noch etwas drauf.

»Bonjour, Géza!«

»Salut, les mecs!«

»Ça va?«

»Nickel!«

Ich rede französisch mit ihnen. Marcel ist stämmig und trägt Glatze. Valid ist schmal und ebenfalls glatzköpfig. Sie sind gut gekleidet, achten auf sich. Wortlos öffnen sie den Kofferraum ihres Jeeps. Dort lagern zwei Metallkoffer. Ich ziehe weiße Handschuhe an. Die bunt tätowierten Finger der Antiquare betätigen die Schlösser, die klickend aufspringen.

»Voilà!«

Heute enthalten die Koffer Tschechow und … Tschechow. Tschechow! Das ist es. Zweimal Gesammelte Werke + verschiedene Einzelausgaben von Erzählungen in papiernen Einbänden. Letztere ideal fürs schnelle Lesen: Garnelen, Froschschenkel, Schweinsohren … Auf Tschechow grille ich für mein Leben gern. Ein Autor der leichten Muse. Zu seiner Zeit ein Massenautor, erschien er in Ausgaben mittlerer Dicke auf billigem Papier. Damit gibt es keine Probleme, es brennt weder zu langsam noch zu schnell. Für Fleischgerichte geeignet. Aber Gesammelte Werke zu erwerben, hatte ich nicht vor. Das ist der Stil der beiden: Sie kommen dir mit irgendeiner Novität, um dich zu frappieren, und versuchen es dir anzudrehen – obwohl etwas ganz anderes bestellt war. Sie sind immer für Überraschungen gut.

»Was kostet die Steppe?«, frage ich und greife danach. Erstausgabe von 1908.

Wie sie duftet, mein Gott! Welch Vergnügen, so ein Scheit aufzuklappen, den Geruch des Bleisatzes zu schnüffeln. Eine auf ewig versunkene Welt … Letztes Herbstlicht[2]. Tschechow/Tschaikowski, Levitan, wie ein Dichter schrieb und der Floh mir sogleich offeriert. Schade eigentlich, dass über Lyrik zu grillen sich nicht schickt: Wie gern feuerte ich ein klassisches Bankett auf dem frühen Pasternak ab!

»Zweitausend.«

»Und das Schwedische Zündholz?«

»Fünfhundert.«

Wir werden handelseinig. Ich kaufe Die Steppe (da passt ein gutes Steak drüber, Solobankett für einen Amerikaner) und vier Einzelbände Erzählungen (geeignet für Gastspiele in Paris). Nach meiner Bestellung frage ich nicht. Im Umgang mit Antiquaren braucht es Geduld und Zähigkeit. Für den, der es eilig hat, klettern die Preise steil in die Höhe.

Also sage ich ein Weilchen nichts.

Valid und Marcel wechseln einen Blick. Dann ziehen sie noch einen weiteren, kleineren Koffer hervor. Das Schloss schnappt auf. Na also, da sind sie ja – die Toten Seelen. Erstausgabe. Seit vier Monaten warte ich darauf. Ich nehme das Buch in die Hand. Es ist in gutem Zustand: Pappband, gelbes Velinpapier. Das ideale Scheit für Ribeyesteaks und jedweden Fisch. Eine Lesung der Toten Seelen bringt gut und gerne 15 Tausender ein. Aber ruhig Blut. Nur keine Eile und auch kein falsches Spiel. Meine Antiquare sind Profis, die lassen sich nicht bluffen. Und als Erstes gehört sich ein Lob:

»Fantastisch, Jungs! Ein tolles Buch! Das hat Arbeit gemacht, schätz ich mal?«

Zufrieden sehen die beiden einander an.

»Ja, ohne Arbeit ist so ein Schätzchen nicht an Land zu ziehen!«