Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blackie Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Kurt Vonnegut quería escribir una novela sobre la guerra. Pero tenía dos problemas. El primero, que le hacía volver a lo que él había sufrido: sobrevivió al bombardeo de Dresde, el más cruento de la Segunda Guerra Mundial, y fue hecho prisionero de guerra. El segundo, que le daba pavor que llevasen la historia al cine (como le advirtió que pasaría una buena amiga suya) y la interpretase una gran estrella, un actor muy machote, y los niños quisiesen ir también a la guerra y las guerras no se acabaran nunca. Pero escribió esa novela, y se prometió que sería distinta a todas las demás. Que hablaría de «la cruzada de los niños». Y que en ella habría miedo y risa y viajes en el tiempo y ternura y estupor y sorpresa y fragilidad. Y esa novela se convirtió en la gran novela antibélica de todos los tiempos. En el emblema de la contracultura de los sesenta. En uno de los mayores clásicos de la narrativa estadounidense. En este libro que ahora sostiene el lector, en el que late el corazón asustado y risueño de Vonnegut dentro de un búnker bombardeado y también la promesa infantil (y bonita) de que no habrá más guerras

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 259

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Blackie era una perrita sin ninguna particularidad.

Bueno, sí, era alargada y fea.

Como la palabra «particularidad».

Índice

Portada

Matadero cinco

Créditos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Notas

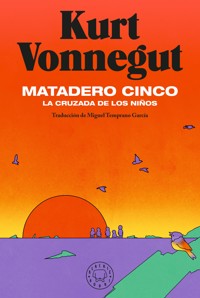

Título original: Slaughterhouse-Five

Diseño de colección y cubierta: Setanta

www.setanta.es

© de la ilustración de cubierta: María Medem

© del texto: Kurt Vonnegut, 1969. Todos los derechos están reservados.

© de la traducción: Miguel Temprano García, 2020

© de la edición: Blackie Books S.L.U.

Calle Església, 4-10

08024 Barcelona

www.blackiebooks.org

Maquetación: Acatia

Primera edición digital: abril de 2023

ISBN: 978-84-19654-25-0

Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.

KURT VONNEGUT (1922-2007) publicó su primera novela en 1952. Desde entonces, y hasta su muerte, su obra no dejó de desconcertar a la crítica «oficial». Incapaces de clasificar al autor que, con su estilo directo, de frases concisas, parágrafos breves y lenguaje sencillo, se atrevía no solo a plantearse las preguntas más trascendentales (¿quiénes somos? ¿de dónde venimos?, etc.), sino a encontrar las respuestas, los sabios lo relegaron al universo menor de la ciencia ficción, «allí donde van a parar los escritores que, además de escribir, saben cómo funciona una nevera», como diría el propio Vonnegut.

Muy distinta fue la reacción del público. A partir de la publicación de Matadero cinco, Vonnegut se convirtió en el escritor de referencia de la contracultura. Sucesivas generaciones de lectores han ido manteniendo viva su obra, hasta doblegar la resistencia de la cultura oficial, que por fin se inclina ante este idealista desencantado, heredero de Aristófanes y de Mark Twain, quien, pese a tener una pobre opinión del género humano, y aplicarla igual a los héroes que a los villanos, fue demasiado inteligente para convertirse en un maniático y demasiado tierno para convertirse en un cínico; y que nunca pudo, ni quiso, refrenar su enorme capacidad para divertir y entretener. Su prosa clara y su acerado sentido del humor le permiten soltar, como quien no quiere la cosa, verdades como puños: las verdades últimas, las que vienen después de convenciones, ideologías e ideas preconcebidas, las que te dejan solo y desnudo ante el mundo. Las que te revelan el secreto del sentido de la vida: «Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros a pasar por esto, se trate de lo que se trate».

En 1944, Kurt Vonnegut fue enviado a la guerra en Europa. Participó en la batalla de las Ardenas y fue hecho prisionero. Se encontraba en Dresde, trabajando en una fábrica de suplementos dietéticos para embarazadas, cuando la ciudad, joya de la arquitectura barroca, fue bombardeada y arrasada. Pensó que le sería muy fácil escribir un libro sobre esto: bastaría con contar lo que había visto. Pero lo que le salió fue este Matadero cinco, un libro que, según su autor, «... si es tan corto, confuso y discutible es porque no hay nada inteligente que decir sobre una matanza. Después de una matanza solo queda gente muerta que nada dice ni nada desea: todo queda silencioso para siempre. Solamente los pájaros cantan».

¿Y qué dicen los pájaros? Todo lo que se puede decir sobre una matanza. Algo sí como:

«¿Pío-pío-pí?».

Para Mary O’Hare

y Gerhard Müller

El ganado muge,

el bebé despierta.

Pero el niñito Jesús

no llora.

Matadero cinco

o

La cruzada de los niños

UN BAILE OBLIGADO CON LA MUERTE

DE

Kurt Vonnegut hijo

GERMANOAMERICANO DE CUARTA GENERACIÓN QUE AHORA VIVE EN CIRCUNSTANCIAS ACOMODADAS EN CAPE COD [Y FUMA DEMASIADO], Y QUE, COMO SOLDADO ESTADOUNIDENSE DE INFANTERÍA EN MISIÓN DE RECONOCIMIENTO HORS DE COMBAT, PRESENCIÓ, COMO PRISIONERO DE GUERRA, EL BOMBARDEO INCENDIARIO DE DRESDE, ALEMANIA, «LA FLORENCIA DEL ELBA», HACE MUCHO TIEMPO, Y VIVIÓ PARA CONTARLO. ESTA ES UNA NOVELA EN CIERTO MODO AL ESTILO ESQUIZOFRÉNICO-TELEGRÁFICO DE LOS CUENTOS DEL PLANETA TRALFÁMADOR DE DONDE VIENEN LOS PLATILLOS VOLANTES. PAZ.

1

Todo esto ocurrió, más o menos. Al menos la parte de la guerra es casi toda verdad. Es cierto que a un tipo al que conocí lo fusilaron en Dresde por coger una tetera que no era suya. Es cierto que otro tipo al que conocí amenazó con contratar a pistoleros a sueldo para matar a sus enemigos personales al acabar la guerra. Y así sucesivamente. He cambiado todos los nombres.

También es cierto que volví a Dresde con dinero de Guggenheim (Dios lo bendiga) en 1967. Se parecía mucho a Dayton, Ohio, aunque con más espacios abiertos que Dayton. Debe de haber toneladas de harina de huesos humanos en el suelo.

Volví con un viejo camarada de guerra, Bernard V. O’Hare, y nos hicimos amigos de un taxista que nos llevó al matadero donde nos encerraban de noche a los prisioneros de guerra. Se llamaba Gerhard Müller. Nos contó que había sido prisionero de los estadounidenses durante un tiempo. Le preguntamos qué tal se vivía bajo el comunismo, y respondió que al principio fue horrible, porque todos tuvieron que trabajar mucho, y porque apenas había casas, ropa ni comida. Pero que ahora era mucho mejor. Tenía un agradable apartamentito y su hija recibía una educación excelente. Su madre había muerto incinerada en la tormenta de fuego de Dresde. Es lo que hay.

Envió a O’Hare una postal en Navidad, y he aquí lo que decía:

Les deseo a usted y a su familia, y también a su amigo, una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo y espero que volvamos a vernos en el taxi en un mundo de paz en libertad si se da la ocasión.

Eso me gusta mucho: «Si se da la ocasión».

No quiero hablar del dinero, las preocupaciones y el tiempo que me ha costado este pésimo librito. Cuando volví a casa después de la segunda guerra mundial hace veintitrés años, pensé que me resultaría fácil escribir sobre la destrucción de Dresde, pues lo único que tendría que hacer sería contar lo que había visto. Y también pensé que sería una obra maestra o que al menos me permitiría ganar un montón de dinero, dada la envergadura del asunto.

Pero luego no acudieron a mi imaginación muchas palabras sobre Dresde, o en todo caso no las suficientes para escribir un libro. Y tampoco acuden muchas ahora que me he convertido en un viejo pesado con sus recuerdos, sus cigarrillos Pall Mall y sus hijos ya crecidos.

Pienso en lo inútil que ha sido lo que recuerdo de Dresde, y en lo tentador que ha sido escribir sobre Dresde y me viene a la cabeza la famosa quintilla:

Un hombre de la frontera

hablaba así a su manguera:

«Me has dejado en la ruina

y con la salud nada fina,

y ahora ni para mear me sirves siquiera».

Y también me recuerda esa canción que dice:

Me llamo Yon Yonson,

trabajo en Wisconsin

en una serrería.

Cuando me cruzo con la gente por la calle

y me preguntan: ¿Quién eres?

Yo digo:

Me llamo Yon Yonson

Trabajo en Wisconsin...

Y así indefinidamente.

A lo largo de los años, la gente que he ido conociendo me ha preguntado a menudo en qué estoy trabajando, y por lo general les he respondido que lo más importante que tengo entre manos es un libro sobre Dresde.

Una vez le dije eso a Harrison Starr, el director de cine, y él arqueó las cejas y preguntó:

—¿Es un libro contra la guerra?

—Sí —respondí—. Supongo que sí.

—¿Sabes lo que le digo a la gente cuando me entero de que están escribiendo libros contra la guerra?

—No. ¿Qué les dices, Harrison Starr?

—Les digo: «¿Y, en vez de eso, por qué no escribes un libro contra los glaciares?».

Lo que quería decir, claro, era que siempre habría guerras y que eran tan fáciles de detener como los glaciares. Yo también lo creo.

E, incluso si las guerras no siguiesen llegando tan imparables como los glaciares, continuaría estando la muerte normal y corriente.

Cuando era bastante más joven y trabajaba en mi famoso libro sobre Dresde, le pregunté a un antiguo camarada de guerra llamado Bernard V. O’Hare si podía ir a verlo. Era fiscal del distrito en Pensilvania. Yo era escritor en Cape Cod. Habíamos sido soldados de infantería en la guerra, en misiones de reconocimiento. Nunca se nos ocurrió que ganaríamos dinero después de la guerra, pero a los dos nos iba bastante bien.

Hice que la Compañía Telefónica Bell lo encontrara por mí. Para estas cosas son maravillosos. A veces me aqueja a última hora de la noche una enfermedad relacionada con el alcohol y el teléfono. Me emborracho y ahuyento a mi mujer con un aliento que parece gas mostaza mezclado con rosas. Y luego, hablando con mucha seriedad y elegancia al auricular, pido a las telefonistas que me pongan con tal o cual amigo de quien hace años que no tengo noticias.

Así conseguí que O’Hare se pusiera al teléfono. Él es bajo y yo alto. En la guerra éramos Mutt y Jeff.* Nos capturaron juntos. Le dije que era yo quien estaba al aparato. No le costó un gran esfuerzo creerlo. Estaba despierto. Leyendo. Todo el mundo en su casa dormía menos él.

—Oye... —le dije—, estoy escribiendo un libro sobre Dresde. Me gustaría tener un poco de ayuda para recordar algunas cosas. Quisiera saber si podría ir a verte, podríamos tomar una copa, charlar y recordar.

No demostró mucho entusiasmo. Dijo que no recordaba gran cosa. No obstante, me animó a ir a verle.

—Creo que el momento culminante del libro será la ejecución del pobre Edgar Derby —dije—. La ironía es tan grande... Una ciudad entera es reducida a cenizas y mueren miles y miles de personas. Y luego detienen en las ruinas a este soldado raso estadounidense por llevarse una tetera. Lo someten a juicio y acaba delante del pelotón.

—¡Hum! —respondió O’Hare.

—¿No crees que es ahí donde debería estar el momento culminante?

—No tengo ni idea —dijo—. Ése es tu negocio, no el mío.

Como traficante de momentos culminantes, emociones, caracterizaciones, diálogos maravillosos, intrigas y enfrentamientos, había bosquejado lo de Dresde muchas veces. El mejor bosquejo que hice jamás, o en cualquier caso el más bonito, estaba en la cara posterior de un rollo de papel pintado.

Utilicé los lápices de colores de mi hija, un color diferente para cada personaje principal. Un extremo del papel era el principio del relato y el otro era el final, y toda la parte central estaba en el centro. Y la línea azul se cruzaba con la línea roja y luego con la amarilla, y la amarilla se interrumpía porque el personaje que representaba la línea amarilla estaba muerto. Y así sucesivamente. La destrucción de Dresde la representé con una franja vertical de rayas naranjas, y todas las líneas que seguían con vida la atravesaban y salían por el otro lado.

El final, donde se detenían todas las líneas, era un campo de remolachas en el Elba, a las afueras de Halle. Llovía. La guerra en Europa había terminado hacía un par de semanas. Estábamos formados en filas, vigilados por soldados rusos: ingleses, estadounidenses, holandeses, belgas, franceses, canadienses, sudafricanos, neozelandeses, australianos, miles de nosotros a punto de dejar de ser prisioneros de guerra.

Al otro lado del campo había miles de rusos, polacos, yugoslavos y demás vigilados por soldados norteamericanos. Hicieron el intercambio bajo la lluvia: uno por uno. O’Hare y yo subimos a un camión norteamericano con otros muchos. O’Hare no se había quedado ningún recuerdo. Casi todo el mundo lo había hecho. Yo tenía un sable ceremonial de la Luftwaffe, aún lo conservo. El norteamericano menudo y colérico a quien llamo Paul Lazzaro en este libro tenía un cuartillo de diamantes, esmeraldas, rubíes y demás. Se los había quitado a los muertos en los sótanos de Dresde. Es lo que hay.

Un inglés estúpido que había perdido todos los dientes en alguna parte guardaba su recuerdo en una bolsa de lona. La bolsa estaba apoyada en mi empeine. De vez en cuando echaba un vistazo dentro de la bolsa, ponía los ojos en blanco y giraba el cuello huesudo intentando sorprender a alguien mirando con codicia su bolsa. Y la empujaba contra mi empeine.

Yo pensaba que lo hacía sin querer, pero me equivocaba. Estaba deseando enseñarle a alguien lo que llevaba en la bolsa y decidió que podía confiar en mí. Captó mi mirada, me guiñó un ojo, abrió la bolsa. Dentro había un modelo de escayola de la torre Eiffel. Estaba pintada de color dorado. Tenía un reloj incrustado.

—Es una cosa estupenda —dijo.

Y nos llevaron en avión a un campo de reposo en Francia, donde nos dieron batidos de leche malteada con chocolate y otros alimentos nutritivos hasta que acabamos rechonchos como bebés. Luego nos enviaron a casa y me casé con una chica guapa que también era rechoncha como un bebé.

Y tuvimos bebés.

Y ahora todos han crecido, y yo soy un viejo pesado con sus recuerdos y sus cigarrillos Pall Mall. Me llamo Yon Yonson, trabajo en Wisconsin, en una serrería.

A veces intento llamar a antiguas novias por teléfono entrada la noche, cuando mi mujer se ha ido a la cama. «Operadora, quisiera saber si podría proporcionarme el número de la señora No Sé Cuántos. Creo que vive en tal y cual sitio.»

—Lo siento, señor. No aparece esa dirección.

—Gracias, operadora. Gracias de todos modos.

Y dejo salir al perro, o lo dejo entrar, y charlamos un rato. Le hago saber que me gusta y él me hace saber que le gusto. A él no le molesta el olor a gas mostaza y rosas.

—Eres un buen chico, Sandy —le digo al perro—. ¿Lo sabías, Sandy? Eres un perro muy majo.

A veces enciendo la radio y escucho un programa de debates de Boston o Nueva York. Si he bebido mucho no soporto la música grabada.

Antes o después me voy a la cama, y mi mujer me pregunta qué hora es. Siempre tiene que saber la hora. A veces no lo sé y le respondo: «A mí que me registren».

En ocasiones pienso en mi educación. Después de la segunda guerra mundial fui a la Universidad de Chicago. Estudié Antropología. En aquel entonces, enseñaban que no había ninguna diferencia entre nadie. Puede que todavía sigan enseñándolo.

Otra cosa que enseñaban era que nadie era ridículo, ni malo ni repulsivo. Poco antes de morir mi padre me dijo:

—Oye... nunca has escrito una historia en la que aparezca un malvado.

Le respondí que era una de las cosas que había aprendido en la facultad después de la guerra.

Mientras estudiaba para ser antropólogo, también trabajaba como reportero de sucesos para la famosa Oficina de Noticias de la Ciudad de Chicago por veintiocho dólares a la semana. Una vez me cambiaron del turno de noche al de día, así que trabajé dieciséis horas seguidas. Teníamos el apoyo de todos los periódicos de la ciudad, la AP y la UP y demás. Y cubríamos todos los tribunales y comisarías de policía, el Departamento de Bomberos y los guardacostas del lago Michigan y demás. Estábamos conectados con las instituciones que nos apoyaban por medio de tubos neumáticos que corrían por debajo de las calles de Chicago.

Los reporteros dictaban por teléfono las historias a unas copistas con auriculares y las copistas las mecanografiaban en hojas mimeografiadas. Se hacían múltiples copias de las historias y luego se metían en unos cartuchos de latón y terciopelo que engullían los tubos neumáticos. Las reporteras y copistas más duras eran mujeres que habían sustituido en su trabajo a los hombres que habían ido a la guerra.

Y la primera historia que cubrí tuve que dictársela por teléfono a una de esas brujas. Trataba de un joven veterano de guerra que había encontrado trabajo manejando un anticuado ascensor en un edificio de oficinas. La puerta del ascensor del primer piso estaba adornada con encaje de hierro. Una hiedra de hierro entraba y salía por los agujeros. Había una ramita de hierro con dos inseparables de hierro posados en ella.

Este veterano de guerra decidió bajar al sótano, así que cerró la puerta y empezó a descender, pero su anillo de boda se enganchó en los adornos. Así que quedó colgando en el aire, el suelo del ascensor siguió bajando y el techo lo aplastó. Es lo que hay.

Así que telefoneé y la encargada de preparar el esténcil me preguntó:

—¿Qué ha dicho su mujer?

—Aún no lo sabe —respondí—. Acaba de suceder.

—Llámala y consigue que haga una declaración.

—¿Qué?

—Dile que eres el capitán Finn del Departamento de Policía. Y que tienes una mala noticia. Dásela y a ver qué dice.

Así lo hice. Dijo más o menos lo que era de esperar. Tenía un bebé. Y demás.

Cuando volví a la oficina, la copista me preguntó, por curiosidad, qué aspecto tenía el tipo aplastado cuando se aplastó.

Se lo dije.

—¿Te ha impresionado? —preguntó. Estaba comiendo una barrita de chocolate Tres Mosqueteros.

—Diablos, no, Nancy —respondí—. He visto muchas cosas peores en la guerra.

Ya entonces se suponía que estaba escribiendo un libro sobre Dresde. En aquella época no era un ataque aéreo muy conocido en Estados Unidos. No muchos estadounidenses sabían que había sido mucho peor que Hiroshima, por ejemplo. Yo tampoco. No le habían dado mucha publicidad.

En un cóctel, le hablé a un profesor de la Universidad de Chicago del ataque aéreo tal y como yo lo había visto y del libro que iba a escribir. Era miembro de algo llamado Comité sobre el Pensamiento Social. Y me habló de los campos de concentración, y de que los alemanes habían hecho jabón y velas con la grasa de los judíos muertos y demás.

Lo único que pude decir fue: «Lo sé, lo sé. Lo sé».

Desde luego, la segunda guerra mundial había endurecido mucho a todo el mundo. Y me convertí en el encargado de las relaciones públicas de General Electric en Schenectady, Nueva York, y en bombero voluntario en el pueblo de Alplaus, donde compré mi primera casa. Mi jefe allí era uno de los tipos más duros que pensé que llegaría a conocer jamás. Había sido teniente coronel en relaciones públicas en Baltimore. Mientras yo estaba en Schenectady ingresó en la Iglesia reformada holandesa, que es una iglesia ciertamente muy dura.

A veces me preguntaba con desprecio por qué no había sido oficial, como si yo hubiese hecho algo malo.

Mi mujer y yo ya no estábamos rechonchos como bebés. Ésos fueron nuestros años flacuchos. Teníamos muchos amigos veteranos de guerra flacuchos con mujeres flacuchas. Los veteranos de guerra más agradables de Schenectady, pensé, los más agradables y divertidos, los que más odiaban la guerra, eran los que habían combatido de verdad.

Por aquel entonces escribí a la Fuerza Aérea para pedir detalles sobre el bombardeo de Dresde: quién lo había ordenado, cuántos aviones participaron, por qué lo hicieron, cuáles habrían sido los resultados deseables y demás. Me respondió un hombre que, como yo, trabajaba en relaciones públicas. Dijo que lo sentía, pero que la información todavía era alto secreto.

Le leí la carta en voz alta a mi mujer y dije:

—¿Secreto? Dios mío... ¿de quién?

En aquella época éramos partidarios del Movimiento Federalista Mundial. No sé qué somos ahora. Telefonistas, supongo. Telefoneamos mucho... al menos yo, a últimas horas de la noche.

Un par de semanas después de telefonear a mi viejo camarada de guerra, Bernard V. O’Hare, fui a verlo. Debió de ser más o menos en 1964 —cuandoquiera que fuese la última Feria Mundial en Nueva York—. Eheu, fugaces labuntur anni.* Me llamo Yon Yonson. Un hombre de la frontera.

Llevé a dos niñas pequeñas conmigo: a mi hija, Nanny, y a su mejor amiga, Allison Mitchell. Nunca habían salido de Cape Cod. Al pasar por un río, tuvimos que parar para que pudieran bajar a verlo y meditar un rato sobre él, nunca habían visto agua en esa forma larga, estrecha y sin sal. El río era el Hudson. Había carpas y las vimos. Eran tan grandes como submarinos atómicos.

También vimos cascadas, torrentes que caían de acantilados en el valle del Delaware. Había muchas cosas que parar a ver, y luego era hora de irse, siempre era hora de irse. Las niñas llevaban vestidos de fiesta blancos y zapatos de fiesta negros, para que los desconocidos se dieran cuenta enseguida de lo guapas que eran.

—Hora de irse, chicas —decía yo. Y nos íbamos.

El sol se puso y cenamos en un restaurante italiano, y luego llamé a la puerta principal de la bonita casa de piedra de Bernard V. O’Hare. Llevaba una botella de whiskey irlandés como obsequio.

Conocí a su amable esposa, Mary, a quien dedico este libro. También se lo dedico a Gerhard Müller, el taxista de Dresde. Mary O’Hare es enfermera titulada, que es un oficio muy bonito para una mujer.

Mary admiró a las dos niñas que había llevado, se las presentó a sus propios hijos, los envió a todos al piso de arriba a jugar y ver la televisión. Solo cuando se fueron los niños noté que yo no le gustaba a Mary o que algo de esa noche no le gustaba. Fue educada pero fría.

—Tenéis una casa muy acogedora —dije, y lo era.

—He preparado un sitio donde podáis hablar sin que os molesten —dijo ella.

—Bien —respondí, e imaginé dos sillones de cuero al lado del fuego en una habitación con paneles de madera, donde dos viejos soldados podían beber y charlar.

Pero nos llevó a la cocina. Había puesto dos sillas de respaldo recto ante una mesa de cocina con el tablero de porcelana. El tablero deslumbraba por el reflejo de la luz de una bombilla de doscientos vatios que había encima. Mary nos había preparado un quirófano. Puso solo un vaso, que era para mí. Explicó que O’Hare no podía beber licores fuertes desde la guerra.

Así que nos sentamos. O’Hare estaba avergonzado, pero no quería decirme lo que pasaba. No podía imaginar qué le molestaba tanto de mí a Mary. Yo tenía familia. Me había casado solo una vez. No era ningún borracho. No le había jugado a su marido ninguna mala pasada en la guerra.

Ella se sirvió una Coca-Cola, hizo mucho ruido al golpear la bandeja de los cubitos en el fregadero de acero inoxidable. Luego fue a otra parte de la casa. Pero no se estuvo quieta. Iba y venía por toda la casa, abriendo y cerrando puertas, incluso movía los muebles para aplacar su enfado.

Le pregunté a O’Hare qué había dicho o hecho yo para que actuara de ese modo.

—No pasa nada —dijo—. No te preocupes. No tiene nada que ver contigo.

Fue amable por su parte. Mentía. Tenía mucho que ver conmigo.

Así que intentamos hacer caso omiso de Mary y recordar la guerra. Bebí dos lingotazos del licor que había llevado. A veces nos reíamos o sonreíamos, como si rememoráramos en aquel momento las anécdotas de la guerra, pero ninguno de los dos podíamos recordar nada bueno. O’Hare recordó que un tipo bebió demasiado vino en Dresde antes de que lo bombardearan y tuvimos que llevarlo de vuelta en una carretilla. No era gran cosa con la que escribir un libro. Yo recordé a dos soldados rusos que habían saqueado una fábrica de relojes. Tenían un carromato lleno de relojes. Estaban felices y borrachos. Fumaban unos cigarrillos enormes que habían liado con papel de periódico.

Ésos fueron todos nuestros recuerdos, y Mary seguía haciendo ruido. Por fin volvió a la cocina a por otra Coca-Cola. Sacó otra bandeja de cubitos del refrigerador y la golpeó contra el fregadero, aunque ya había hielo de sobra.

Luego se volvió hacia mí, para que viese lo enfadada que estaba, y que la causa era yo. Había estado hablando para sus adentros, así que lo que dijo fue un fragmento de una conversación mucho más larga.

—¡No erais más que unos críos! —exclamó.

—¿Qué? —respondí.

—¡En la guerra no erais más que unos críos... como los que están arriba!

Asentí con la cabeza. En la guerra habíamos sido vírgenes e insensatos, justo al final de la infancia.

—Pero no vas a escribir eso, ¿verdad?

No era una pregunta. Era una acusación.

—No... no lo sé —dije.

—Pues yo sí que lo sé —respondió—. Fingirás que erais hombres y no unos críos, y en las películas os interpretarán Frank Sinatra y John Wayne o algún otro de esos viejos verdes glamurosos que adoran la guerra. Y la guerra parecerá maravillosa y tendremos muchas más. Y en ellas combatirán críos como los de ahí arriba.

Y así lo entendí. Era la guerra lo que la había enfadado tanto. No quería que sus críos ni los de nadie muriesen en la guerra. Y pensaba que los libros y las películas favorecían en parte las guerras.

Así que levanté la mano derecha y le hice una promesa.

—Mary —le dije—, no creo que este libro llegue a terminarse nunca. Debo de haber escrito ya cinco mil páginas y las he ido tirando a la basura. No obstante, si alguna vez lo termino, tienes mi palabra de honor: no habrá un papel para Frank Sinatra ni para John Wayne.

»Te diré una cosa —continué—, lo titularé La Cruzada de los Niños.

Entonces nos hicimos amigos.

O’Hare y yo dejamos de recordar, fuimos al cuarto de estar y hablamos de otras cosas. Nos entró curiosidad por la verdadera Cruzada de los Niños, así que O’Hare la buscó en un libro que tenía: Delirios populares extraordinarios y la locura de las masas, de Charles Mackay, doctor en Leyes. Publicado por primera vez en Londres en 1841.

Mackay tenía una pobre opinión de las Cruzadas. La Cruzada de los Niños le parecía apenas un poco más sórdida que las diez Cruzadas para adultos. O’Hare leyó este bonito pasaje en voz alta:

La historia en sus páginas más solemnes nos informa de que los cruzados no eran más que unos ignorantes y unos salvajes, cuyos motivos no iban más allá de un fanatismo redomado y de que a su paso no dejaron más que sangre y lágrimas. Las novelas, por su parte, se explayan sobre su piedad y su heroísmo, y retratan, con sus matices más luminosos y apasionados, su virtud y magnanimidad, el honor imperecedero que ganaron para sí y los grandes servicios que prestaron a la cristiandad.

Y, a continuación, O’Hare leyó esto:

¿Y cuál fue el resultado de todas estas luchas? Europa gastó millones de sus tesoros y la sangre de dos millones de sus habitantes; y un puñado de caballeros belicosos se adueñaron de Palestina unos cien años.

Mackay nos informó de que la Cruzada de los Niños empezó en 1213, cuando dos monjes tuvieron la idea de reclutar a un ejército de niños en Alemania y en Francia para venderlos en el norte de África como esclavos. Treinta mil niños se presentaron voluntarios, creyendo que iban a Palestina. Mackay seguía:

Sin duda eran niños ociosos y abandonados como los que, por lo general, abundaban en las grandes ciudades, criados en el vicio y la temeridad y dispuestos a cualquier cosa.

El papa Inocencio III también creyó que iban a Palestina y se puso contentísimo. «¡Estos niños están despiertos, mientras nosotros dormimos!», dijo.

La mayoría de los niños embarcaron en Marsella, y más o menos la mitad se ahogaron en naufragios. La otra mitad llegó al norte de África, donde los vendieron.

Debido a un malentendido, algunos niños se presentaron en Génova, donde no les esperaban barcos de esclavos. Allí los cobijaron y alimentaron buenas personas que les hicieron preguntas con mucha amabilidad, les dieron un poco de dinero y muchos consejos, y los enviaron de vuelta a casa.

—¡Hurra por las buenas personas de Génova! —exclamó Mary O’Hare.

Esa noche la pasé en el dormitorio de uno de los niños. O’Hare me había puesto un libro en la mesilla de noche. Era Dresde: historia, teatro y pinacoteca, de Mary Endell. Se publicó en 1908 y su introducción empezaba:

La esperanza es que este librito sea de utilidad. Intenta ofrecer a los lectores de habla inglesa una vista panorámica de cómo Dresde llegó a ser como es arquitectónicamente; de cómo se expandió musicalmente, gracias al genio de unos pocos hombres, hasta su actual esplendor; y llama la atención sobre ciertos hitos artísticos permanentes que convierten su pinacoteca en el destino de quienes buscan impresiones duraderas.

Luego leí un poco de historia:

En 1760, los prusianos pusieron sitio a Dresde. El 15 de julio empezaron a disparar los cañones. La pinacoteca se incendió. Muchos de los cuadros habían sido trasladados al Königstein, pero algunos sufrieron daños graves por fragmentos de obuses, en particular El bautismo de Cristo, de Francia. La majestuosa torre de la Kreuzkirche, desde la que se observaban día y noche los movimientos del enemigo, se alzaba entre las llamas. Después acabó sucumbiendo. En marcado contraste con el penoso destino de la Kreuzkirche, se alzaba la Frauenkirche, en las curvas de cuya cúpula de piedra las bombas prusianas rebotaban como la lluvia. Federico se vio obligado a levantar el sitio, porque supo de la caída de Glatz, el punto crítico de sus nuevas conquistas. «Debemos partir a Silesia, para no perderlo todo.»

La devastación de Dresde fue ilimitada. Goethe visitó la ciudad cuando era un joven estudiante y aún encontró tristes ruinas: «Von der Kuppel der Frauenkirche sah ich diese leidigen Trümmer zwischen die schöne städtische Ordnung hineingesät; da rühmte mir der Küster die Kunst des Baumeisters, welcher Kirche und Kuppel auf einen so unerwünschten Fall schon eingerichtet und bombenfest erbaut hatte. Der gute Sakristan deutete mir alsdann auf Ruinene nach allen Seiten und sagte bedenklich lakonisch: Das hat der Feind gethan!».*

Las dos niñas y yo cruzamos, a la mañana siguiente, el río Delaware por donde lo había cruzado George Washington. Fuimos a la Feria Mundial en Nueva York, vimos cómo había sido el pasado, según la compañía de automóviles Ford y Walt Disney, vimos cómo sería el futuro, según la General Motors.

Y me interrogué a mí mismo sobre el presente: cuán ancho era, cuán profundo y hasta qué punto podría conservarlo.

Después de eso enseñé Escritura Creativa un par de años en el famoso Taller de Escritores de la Universidad de Iowa. Me metí en un auténtico lío, salí de él. Por la tarde daba clases. Por la mañana escribía. No se me podía molestar. Estaba trabajando en mi famoso libro sobre Dresde.

Y al poco tiempo un hombre muy amable llamado Seymour Lawrence me dio un contrato por tres libros y yo dije: «Muy bien, el primero de los tres será mi famoso libro sobre Dresde».

Los amigos de Seymour Lawrence le llaman «Sam». Y ahora le digo a Sam: «Sam: aquí tienes el libro».

El libro es tan corto, confuso y discordante, Sam, porque de una masacre no se puede decir nada inteligente. Se supone que todos están muertos y que ya no van a decir ni a querer nada. Se supone que todo está muy silencioso después de una masacre, y siempre es así, excepto por los pájaros.

¿Y qué dicen los pájaros? Lo único que puede decirse de una masacre, cosas como «¿Pío, pío, pío?».

Les he dicho a mis hijos que bajo ninguna circunstancia participen en ninguna masacre, y que la noticia de una masacre sufrida por sus enemigos no debe llenarlos de alegría ni de satisfacción.

También les he dicho que no trabajen para ninguna empresa que fabrique maquinaria para masacres y que expresen desprecio por las personas que creen que necesitamos ese tipo de maquinaria.

Como he dicho: hace poco volví a Dresde con mi amigo O’Hare. Nos reímos mucho en Hamburgo y en Berlín Occidental y en Berlín Oriental, y en Viena y en Salzburgo y también en Leningrado. Me vino muy bien, porque vi muchos escenarios auténticos de historias inventadas que escribiré después. Una de ellas se titulará: Barroco ruso, otra, Nada de besos; otra, Dólar bar y otra Si se da la ocasión, y demás.

Y demás.