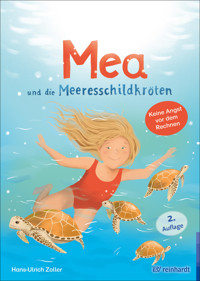

4

Hinreichende mathematische Kompeten-

zen sind heutzutage unabdingbar, um am

schulischen, beruflichen und gesellschaft-

lichen Leben erfolgreich teilnehmen zu

können. Rechnen löst jedoch bei vielen

Kindern, wie bei Mea in dieser Geschichte,

Angst aus – in Lern- und Leistungssituatio-

nen, aber auch im Alltag. Sie behindert das

Lernen und Lösen von Rechenaufgaben zu-

sätzlich. Man weiß heute, dass etwa 6% der

Kinder unter einer spezifischen Rechenstö-

rung leiden. Dies bedeutet, dass Mea kein

Einzelfall ist, sondern in jedem Klassenzim-

mer ein bis zwei betroffene Kinder sitzen.

Mädchen sind etwa gleich häufig oder häu-

figer von einer Rechenstörung betroffen als

Jungen.

Die Rechenstörung wird auch Dyskalkulie

genannt und ist definiert als spezifische

Lernschwierigkeit im Bereich Rechnen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)

erkennt die Dyskalkulie als eine Entwick-

lungsstörung schulischer Fertigkeiten an.

Die Rechenprobleme sind nicht durch eine

allgemeine Intelligenzminderung erklär-

bar. Sie treten meist ab Beginn des Rech-

nenlernens auf und bleiben über einen

längeren Zeitraum durchgehend bestehen,

unbehandelt bis ins Erwachsenenalter. Das

heißt, eine Dyskalkulie wächst sich nicht

einfach aus.

Kinder mit einer Dyskalkulie erkennt man

oft daran, dass sie Mühe haben, Mengen ab-

zuschätzen oder zu vergleichen, sie zeigen

Zählschwierigkeiten, insbesondere beim

Rückwärtszählen, nehmen selbst nach Jah-

ren beim Rechnen noch ihre Finger zu Hil-

fe, können Ergebnisse nicht automatisch

aus ihrem Gedächtnis abrufen, verstehen

Rechenoperationen oder das Dezimalstel-

lensystem nicht, entschlüsseln mathemati-

sche Textaufgaben falsch, haben kein Ver-

ständnis für Zeit, Längen, Gewichte und

Geld sowie teilweise Mühe beim Zeichnen

von Figuren, dem Erkennen von Symmet-

rie oder dem mentalen Rotieren von Objek-

ten. Grundsätzlich werden mathematische

Inhalte nur sehr mühselig erlernt und sind

dann oft am nächsten Tag bereits wieder

vergessen.

Zudem ist Dyskalkulie häufig mit zusätz-

lichen Störungen assoziiert. Die zwei häu-

figsten sind die Lese-Rechtschreibstörung

und die Aufmerksamkeitsstörung. Die Zah-

len, wie häufig diese Störungen gemeinsam

mit einer Dyskalkulie auftreten, schwan-

ken zwar zwischen 22–40%, verdeutli-

chen jedoch, dass Dyskalkulie gemeinsam

mit diesen Defiziten auftreten kann.

Nicht selten entwickeln Kinder als Folge

der Dyskalkulie psychische Probleme. Diese

psychischen Auffälligkeiten können vielfäl-

tig sein und beeinflussen das Kind in seiner

gesamten Entwicklung. Häufig sind Angst-

störungen, welche von einfacher Schul-

unlust zu spezifischer Mathematikangst,

genereller Prüfungsangst und bis hin zu

generalisierter Schulangst und Schulver-

weigerung reichen können. Damit können

depressive Symptome (Traurigkeit, sozialer

Rückzug) und psychosomatische Sympto-

me (Kopf- und Bauchschmerzen, Übelkeit,

Geleitwort:

Wenn der Umgang mit Zahlen schwerfällt

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)