Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

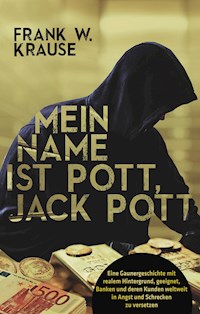

Der vorliegende Roman greift ein bisher kaum erkanntes Risiko im Wirtschaftsleben heraus: Die Sicherheit von Bankschließfächern! Dieses durchaus ernste Thema verpackt der Autor in seinem Thriller "Jack Pott" in eine spannende Mischung aus Humor und Detail-Wissen: Ein versierter Schlosser, der selbst Bankkunde ist, stößt beim Zugang in die Tresorräume auf keine unüberwindlichen Probleme; und sein fachkundiger Einsatz elektronischer, lasergesteuerter Dietriche neuster Bauart-3.0 ermöglicht ihm das Öffnen und wieder Zusperren auch fremder Schließfächer. Es geht um viel Psychologie im Kreis der Täter und Opfer. Für die Banken gilt es, einen "bank-run" ihrer Kunden zu verhindern. Alle Aufsichtsgremien und auch die Politik sind gefordert zu helfen mit dem Ziel, mögliche Unruhe in der Bevölkerung zu besänftigen oder erst gar nicht aufkommen zu lassen. Sind Einzeltäter oder gar die Mafia verantwortlich für das unerklärliche Verschwinden von großen Mengen an Bargeld, Goldbarren, Münzrollen, teuren Uhren und Schmuck? Und weltweit gibt es Millionen von Bankschließfächern! Kann man sich schützen? Das Buch gibt Antworten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 193

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Kapitel: Jokurt

Kapitel: Onkel Karl

Kapitel: Blechkasten

Kapitel: Versuchung

Kapitel: Träume

Kapitel: Dienstreise

Kapitel: Josefs Plan

Kapitel: Liebe

Kapitel: Vorbereitungen

Kapitel: Frankfurt

Kapitel: Dreierbande

Kapitel: Gesellenprüfung

Kapitel: Übungen

Kapitel: Erntezeit

Kapitel: Cum-Cum-Ex

Kapitel: Brainstorming

Kapitel: Kurt denkt

Kapitel: Berlin

Kapitel: Probegraben

Kapitel: Reichtum

Kapitel: Adolf liefert

Kapitel: Das neue Jahr

Kapitel: Bankkunden

Kapitel: Adolf erntet

Kapitel: Erste Anzeigen

Kapitel: Berliner Luft

Kapitel: Weitere Anzeigen

Kapitel: Adolf in Not

Kapitel: Bankentreffen

Kapitel: Jokurt + Lilly

Kapitel: Mafiaclans?

Kapitel: Weltweite Auswirkungen

Kapitel: Adolfs Zukunft

Kapitel: Jack Pott

1. Kapitel: Jokurt

Mäxe haben es gut, vor allem, wenn sie in München als Max getauft und gesegnet worden sind. Auf ihrem Autokennzeichen erscheint dann »M-AX«, sie werden ein Leben lang Max genannt und selbst auf ihrem Grabstein steht wieder Max.

Bei Josef Pott und Kurt Obermaier war das anders. Josefs Mutter, eine gläubige Katholikin aus Niederbayern, hatte die Reise ihres Lebens gemacht, allerdings nicht als Touristin, sondern um auf Kuba zu arbeiten und Geld zu verdienen. Das Rollen von Tabakblättern zu Zigarren ist jedoch auf Dauer recht eintönig. Abwechslung fand sie auf der Zuckerrohrinsel in lauen Sommernächten mit Tanz und Rum bei ihrem Liebhaber Raúl Pott. Der war schon sehr lieb, fand aber die Erzählungen von und aus Niederbayern so spannend, dass er sich schnell mit dem Gedanken anfreundete, seine mittlerweile schwangere Freundin zurückzubegleiten nach Deutschland und sie dort zu heiraten. Am Ehenamen Pott gab es nichts auszusetzen, kurz und knapp wie er war, allenfalls mit dem zu erläuternden Zusatz »Pott mit zwei t«. Doch zumindest der Vorname des Babys sollte nach dem Wunsch der Mutter so bayrisch und katholisch wie möglich sein – da bot sich »Josef« an.

Josef hatte im Gesicht unzählige Sommersprossen und seine Haut war ein klein wenig dunkler als die von Durchschnittsbayern, nicht richtig dunkel und schon gar nicht schwarz, nur ein Hauch von Migration und Karibik, was die gemeinen Kameraden und Kameradinnen später in der niederbayrischen Volksschule aber nicht davon abhielt, den Josef als »Neger« zu titulieren. Die Wortwahl war damals ohnehin nicht so eingeschränkt wie heute. Man sang im Musikunterricht sogar Lieder betreffend mehrere kleine Negerlein – es waren wohl zehn! Und nach dem Singen ging man gern beim Bäcker vorbei, der für wenig Geld die begehrten, süßen, mit Schaum gefüllten und mit schwarzer Schokolade überzogenen Negerküsse vorrätig hielt.

Andere gemeine Kameraden später auf der Oberschule in München waren einfallsreicher und verpassten Josef den Spitznamen »Jack«, zumal Josef im Englischunterricht eine ganz gute Figur machte. Damals las man mit Begeisterung die Abenteuerbücher der englischen Schriftstellerin Enid Blyton und »Jack« war in der dort beschriebenen Viererbande nun einmal der mit den vielen Sommersprossen. Trotzdem ärgerte sich Josef lange über die blödsinnige Umbenennung seines Vornamens. Abgemildert wurde sein Ärger erst durch spannende Geschichten von britischen Geheimagenten. Josef fand es dann sogar hin und wieder schick, sich selbst höflich und formell mit den Worten vorzustellen: »Mein Name ist Pott – Jack Pott!« Das klang gut und die ähnliche Redewendung des Geheimagenten Ihrer Majestät hörte sich im Vergleich dazu nicht sonderlich cooler an. Der Name Josef geriet dabei nicht in Vergessenheit und wäre wieder in den Vordergrund getreten, falls sich Josef später für den Beruf eines Pfarrers entschieden hätte. Doch dazu ist es nicht gekommen.

Den Kurt Obermaier lernte Josef erst auf dem Gymnasium in München kennen. Kurt war knapp zwei Jahre älter als Josef und auf der Schule bereits eine Klasse vor ihm. Doch Kurt verpasste das Klassenziel und rutschte als Sitzenbleiber in die Klasse von Josef. Als Ältester und auch Stärkster in der neuen Klasse blühte Kurt von da an auf und wurde sogar zum Klassensprecher gewählt. Der kleinere Josef fühlte sich zu ihm hingezogen, wohl auch, um beim Stärkeren ein wenig Schutz zu finden gegenüber den anderen, zum Teil recht garstigen Schulkollegen. Josef und Kurt wurden innige Freunde, sie saßen zusammen auf der Schulbank, verbrachten viel Zeit miteinander und standen füreinander ein. Den Lehrern gefiel es, den Mitschülern fiel es zumindest auf und schnell entwickelte sich für die beiden ein Einheitsspitzname: »Jokurt«.

Die Freundschaft zu Kurt half Josef, besser über die schwierigen Folgejahre zu kommen. Denn seinen leiblichen Vater zog es zurück in die Karibik. Das Leben in Bayern war für ihn wohl übermäßig geordnet: zu wenig Tanz, zu wenig Calypso, zu wenig Rum. Die Mutter blieb, das Geld wurde knapp. Wäre nicht der Bruder seiner Mutter, Onkel Karl aus München, eingesprungen, Josef hätte schon da zurückgemusst nach Niederbayern, ohne Schulabschluss und ohne Aussicht auf eine befriedigende Anstellung. Doch die familiären Probleme wirkten sich leider negativ auf Josefs schulische Leistungen aus. Nun musste auch er ein Jahr wiederholen, was automatisch die enge Verbindung zu Kurt lockerte. Kurt machte seinen Weg bis hin zum Abitur, während Josef nur durch massiven Druck seines Onkels bis zur mittleren Reife durchhielt und dann die Schule verließ.

2. Kapitel: Onkel Karl

Josefs Onkel war Münchner durch und durch, was er mit Stolz auch hin und wieder durchblicken ließ. Eine große berufliche Karriere war ihm leider versagt geblieben. Fleiß und dynamisches Auftreten wurden ihm nicht nachgesagt. Langsames Arbeiten aber lag ihm, dafür gründlich und zuverlässig. Seine Behörde, die Finanzverwaltung, konnte ihm daher ohne Bedenken die Veranlagung von Steuerpflichtigen mit den Anfangsbuchstaben L und M anvertrauen. Onkel Karl bewährte sich über viele Jahre, er erhielt den Beamtenstatus und, gar nicht weit weg vom Finanzamt, sogar eine kleine Dienstwohnung. Dadurch wurde er für Frauen interessant; auch insoweit prüfte er gründlich und zuverlässig und entschied sich für eine. Für die falsche? Eher nicht. Die Ehe mit seiner Frieda verlief harmonisch, doch der gemeinsame Kinderwunsch erfüllte sich nicht. Den Neffen Josef für längere Zeit bei sich aufzunehmen fand daher leichter die Zustimmung beider Ehepartner. Und für Josef war es ein rechtes Glück, im Zentrum von München eine Bleibe zu finden und vom Onkel fast wie ein Sohn behandelt zu werden.

Wie Herr Martin Luther King in Amerika träumte (»I have a dream«), so träumte auch Josef, nur anders. Er träumte davon, einmal reich zu werden. Dazu war das vorzeitige Verlassen der Schule allerdings nicht förderlich. Doch auch hier half Onkel Karl und überzeugte ihn, zumindest eine handwerkliche Lehre zu beginnen. Josef ließ sich bei der Bundesanstalt für Arbeit gründlich beraten. Was man doch so alles werden kann! Toll fand er den Hinweis, dass in einer Großstadt so viele Menschen ihre Hausschlüssel verlieren. Dabei seien besonders tragisch die Fälle, bei denen die Leute genau wüssten, wo der Schlüssel liegt, nämlich innen in der Wohnung. Dumm nur, sie sind draußen, sie haben sich ausgesperrt und die Tür ist zu. Eine Schlosserlehre zu machen, wäre wohl keine schlechte Sache. Später vielleicht Chef zu werden in der eigenen Schlüsseldienstfirma mit der Aussicht, täglich verzweifelten Menschen helfen zu können. Und wem so geholfen würde, der wäre sicher auch nicht kleinlich, für solchen Service Geld zu bezahlen, möglichst viel Geld! Der Weg zu dieser Herrlichkeit führte nach Josefs Vorstellung nun also über die Stationen Schlosserlehrling, Schlossergeselle bis hin zum Schlossermeister. Josef beschloss daher, richtig gut zu sein und ein Meister seines Fachs zu werden.

Ein Ausbildungsplatz in einer großen Schlosserei in München wurde gefunden. Seinen direkten Ausbilder fand Josef aber nicht so angenehm und er musste sich Sprüche anhören wie »Lehrjahre sind keine Herrenjahre«. Diese fiesen Ausbilder! Durchhalten, bis man endlich »Herr« wird, ist gar nicht so einfach. In Onkel Karl hatte Josef aber einen Partner, mit dem er seine Nöte und den täglichen Frust besprechen konnte. Josef war jetzt auch alt genug, mit dem Onkel ein Bier zu trinken oder ein Glas Wein. Gegessen wurde aber meistens zu Hause am Tisch zusammen mit Karls Ehefrau, die Josef wie selbstverständlich »Tante Frieda« nennen durfte. Es fiel schon auf, dass die Tante auch immer alles wissen wollte. Und so entwickelte sich ein Verlangen, zusammen auch einmal auswärts ein Bier zu trinken – ohne die Tante.

Bei einem solchen Auswärtstermin, ohne Tante, machte Onkel Karl einen Vorschlag, dessen tieferer Sinn für Josef zunächst nicht ersichtlich war. Josef sollte ein Girokonto eröffnen bei der DERI-Bank AG in der Maximilianstraße von München. Also nicht in der Bankniederlassung gleich ums Eck bei Onkels Wohnung, bei der Tante und Onkel regelmäßig Einzahlungen und Abhebungen tätigten. Die DERI-Bank sollte es sein, bekannt durch ihr ausgefeiltes Engagement im globalen Derivatehandel, der in der Regel hohe Gewinne erwarten ließ, sowohl für die Bank als auch für die Kunden, die dafür allerdings auch viel Geld lockermachen mussten.

Josef hatte nur ganz wenig Geld zur freien Verfügung und Onkel Karl hatte mit Sicherheit auch nicht genug Geld, um in den Derivatemarkt einzusteigen. Doch unter der DERI-Bank befinde sich ein großer Gewölbekeller, sagte Onkel Karl, in dem, hinter dicken, sicheren Stahltüren, sich hunderte, wenn nicht gar tausende von Schließfächern befänden. Als Bankkunde könne man eines dieser Fächer mieten, um darin wertvolle Sachen sicher aufzubewahren. Einbrecher ins eigene Haus oder in die eigene (Dienst-) Wohnung würden sich dann ärgern, wenn sie dort nichts Wertvolles mehr finden könnten. Karl versprach, die Gebühren für das extra Girokonto nebst den Mietkosten für das Schließfach zu übernehmen. Diesem ausdrücklichen Wunsch des Onkels konnte sich Josef schlechterdings nicht entziehen.

Warum das Ganze? Warum in dieser Filiale? Onkel Karl druckste herum und machte nur vage Andeutungen. Seine liebe Ehefrau putze ständig und gründlich. Es gebe kein Fleckchen in der Wohnung, das nicht regelmäßig nach einem Putzplan kontrolliert werde. Doch Karl habe einige Unterlagen, Bildmaterial und CDs, die für das Auge seiner Frau nicht so geeignet seien. Dafür wäre ein Schließfach ideal. Auch könne er dort im Laufe der Zeit etwas Bargeld deponieren, eventuell sogar Münzen in Gold oder Silber. »Und wenn ich einmal sterbe, was sicher ist, doch der Zeitpunkt ist noch offen, dann weißt nur du, mein lieber Neffe, dass in deinem Schließfach noch ein paar Sachen von mir gelagert sind. Meine Bitte an dich, vernichte das Bildmaterial und die CDs, das Geld und die Münzen kannst du behalten. Mein guter Ruf bleibt auf diese Weise nach meinem Tod makellos erhalten und auch das selige Andenken meiner lieben Ehefrau an mich wird auf diese Weise gesichert und keinesfalls getrübt.«

Das Girokonto wurde eröffnet. Zu Gunsten von Onkel Karl wurde bei der Bank eine Vollmacht hinterlegt, er übernahm die Bankkarte nebst PIN-Geheimzahl und zwei komplizierte Schlüssel für das Schließfach im Tresor der DERI-Bank. Weitere Arbeit für den Neffen und Kontoinhaber Josef Pott fiel nicht an und war auch künftig nicht zu erwarten.

3. Kapitel: Blechkasten

Manche Begabungen von Josef stellten sich als minder heraus. In München musste er auf seinem Weg zum Schlossergesellen auch die Berufsschule besuchen. Die dort vermittelten kaufmännischen Kenntnisse, die historischen Zusammenhänge des Schlossereiwesens von ganz früher bis heute, detaillierte Materialkunde und manches andere interessierten Josef weniger. Ganz anders war es bei den praktischen Übungen. Josef erwies sich als äußerst fingerfertig, er liebte das Tüfteln und Basteln mit Werkzeugmaschinen, das Drehen und Schleifen an Werkstücken und er begeisterte sich für Spezialwerkzeuge, um Probleme anzugehen, deren Lösung zunächst unmöglich erschien. Geschickt brachte er auch Dietriche zum Einsatz, etwa um Panzerschränke zu öffnen, deren Schlüssel in Verlust geraten waren. »To make the impossible possible« – das lag dem Josef und dafür gab es sogar einmal Lob seines von ihm wenig geliebten Ausbilders. Diesem fühlte er sich ansonsten mit herzlicher Abneigung verbunden.

Die Berufsschule in den frühen Morgenstunden behagte Josef auch deshalb weniger, weil er seit einiger Zeit einer Nebenbeschäftigung nachging, die er zunächst nicht liebte und später immer mehr. Im Musik- und Tanzclub M3, wie die DERI-Bank auch in der Maximilianstraße gelegen, durfte man bis drei Uhr in der Früh abhängen. Josef sprang dort sogar für einige Tage vertretungsweise als Türsteher ein. Dabei wurde er allerdings von angetrunkenen Gästen verhauen, weshalb er den M3-Geschäftsführer um einen anderen Einsatzbereich ersuchte. Er durfte sich nun bewähren an und hinter der Bar und machte selbst beim Cocktailmixen gute Fortschritte. Auch die Möglichkeiten für soziale Kontakte waren im Club deutlich besser als in der Schlosserei. Mit der Ausbildungsvergütung, dem Clubgehalt und Trinkgeldern verdiente Josef in der Summe jetzt Geld genug, um eine kleine Wohnung anzumieten in Wohngemeinschaft mit seinem Clubkollegen Adolf, dem Stammtürsteher des Clubs. Adolf war für diesen Job bestens geeignet, dank seiner Größe, dank seiner tätowierten Oberarmmuskulatur und seines glattrasierten Schädels. Wenn Adolf lächelte, sah er eigentlich ganz sympathisch aus. Doch wehe, er lächelte nicht. Dann konnte man sich vor ihm schon fürchten, was sehr hilfreich war, um den Ein- und Auslass an der Tür des Clubs zu regeln. Selbst angetrunkene Gäste versuchten den Eindruck von Nüchternheit zu erwecken, um an Adolf vorbeizukommen.

Da Josef bei Onkel und Tante ausgezogen war, bekam er nur verspätet Kunde davon, dass sein Onkel völlig überraschend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Trotz harmonischer Ehe und trotz eines nur geringen beruflichen Stressfaktors traten bei Karl Blutungen im Verdauungstrakt auf. Er hatte weiterhin guten Appetit, es schmeckte ihm, das heißt oben ging alles gut, nur unten klappte es nicht mehr so wie gewohnt. Karl musste in die Klinik und als Josef davon hörte, hatte für ihn der Krankenbesuch beim Onkel oberste Priorität. Schön war es für Josef zu erfahren, dass sein Onkel selbst einer bevorstehenden Operation zuversichtlich entgegensah. »Ich plane nicht zu sterben«, sagte er und trotzdem übergab er vorsichtshalber an Josef die Karte der DERI-Bank nebst den beiden Schlüsseln für das Schließfach. »Man weiß ja nie«, scherzte er, »aber wenn ich nächste Woche wieder fit bin, gibst du mir die Sachen zurück.« Josef versprach alles und wünschte gute Besserung. Doch es rächte sich nun, dass Karl schon zu lange auf unangenehme Vorsorgeuntersuchungen verzichtet hatte. Der Operateur stellte am folgenden Tag die Diagnose »Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium«. Karl überlebte die Operation, doch er fiel etwas später ins Koma und verstarb in der folgenden Nacht.

Trauer war angesagt. Der gute und liebe Onkel war tot. Dass es immer die Besten treffen musste! Besonders tragisch ist allerdings der Tod eines Beamten, noch bevor diesen die Segnungen der üppigen und gesicherten Pensionsleistungen erreichen. Untröstlich war die Tante, doch immerhin, sie wurde Erbin. Das war schon nach der gesetzlichen Erbfolge klar, die Tante war ja seine Ehefrau und Abkömmlinge, also Verwandte erster Ordnung, gab es nicht. Dennoch hatte der Onkel diese Rechtsfolge privatschriftlich noch einmal bekräftigt, in einem handschriftlichen Testament für seine »liebe Ehefrau Frieda«, hinterlegt in seinem Nachttischkästchen.

Bei der angesetzten Beerdigung des Onkels stand Josef tapfer an der Seite der Tante Frieda. Es wurden Reden gehalten, auch vom Vorsteher des Finanzamts und von zwei seiner Kollegen. Tränen flossen, Josef reichte Frieda Taschentücher. Was muss Karl doch für ein toller Finanzbeamter gewesen sein: treu, pflichtbewusst, immer pünktlich, fleißig und stets das Wohl des Fiskus nicht aus den Augen lassend. Am offenen Grab betete die Trauergemeinde noch gemeinsam das Vaterunser. Beim »… und führe uns nicht in Versuchung …« überkam auch Josef die Rührung, verbunden mit Schweißausbruch und Magendrücken. Und dies hatte einen besonderen Grund.

Mit dem Tod des Onkels hatte Josef dessen ausdrücklich geäußerten Wunsch zu erfüllen, nämlich die im Schließfach befindlichen Unterlagen, Bildmaterial und CDs, zu vernichten. Es war ihm ein inneres Bedürfnis, dies unverzüglich und wenn möglich zu tun, bevor Erde den Leichnam des Onkels gnädig bedeckte. Deshalb hatte er sich tags zuvor aufgemacht zur DERI-Bank, deren Kunde er schon seit über zwei Jahren war. Würde man ihn an das Schließfach lassen? Er kannte in der Bank niemanden. Nur damals war er mit dem Onkel in Begleitung einer freundlichen Bankangestellten erstmals und zum einzigen Mal in den großen Tresorraum der Bank gelangt. Die Angestellte hatte sich schnell verabschiedet und nur er und Onkel Karl waren im Tresorraum verblieben. Probeweise öffnete man das Schließfach und verschloss es wieder. Alles klappte. Der Schlüssel konnte nur abgezogen werden, wenn man auch zuschloss; darauf war von der Bankangestellten ausdrücklich hingewiesen worden.

Nun musste Josef erstmals allein zu seinem Schließfach gehen. Den Weg zum Vorraum kannte er noch. Hinter Panzerglas wachten zwei Angestellte, die ihn begrüßten. Hoffentlich würde eine der Begleiterinnen wieder so diskret sein wie damals beim Besuch mit seinem Onkel. Josef zückte seine Bankkarte und seinen Personalausweis. »Ist o. k.«, sagte die Bankangestellte. »Wenn Sie Ihre PIN kennen, brauchen Sie Ihre Karte nur auf den Türscanner zu legen, der Computer prüft und dann geben Sie ihre PIN ein. Auf diese Weise öffnet sich die Panzerglastür, Sie gehen hinein und die Tür schließt sich wieder. Das Rausgehen ist einfacher, nur hier unten den roten Knopf drücken, der leuchtet dann grün und die Panzerglastür geht auf.« An die Wendeltreppe runter in die eigentlichen Tresorräume konnte sich Josef auch wieder erinnern. »Soll ich Sie nach unten begleiten?«, fragte die Dame noch. »Nein, nein, ich komme schon zurecht«, erwiderte Josef erleichtert und ging mit klopfendem Herzen die Treppe nach unten, vorbei an der offen stehenden, unglaublich dicken Tresortür und an deckenhohen Stahlschränken mit lauter verschlossenen Schließfachtüren.

Sein Herz pochte in höherer Frequenz, allerdings positiv, so wie es bösen Stress gibt und guten, die Gesundheit fördernden Stress (Eustress). Im Normalbetrieb ist es sicher nicht aufregend, sein eigenes Schließfach zu öffnen, um etwas Bestimmtes zu entnehmen oder hineinzulegen. In der Situation von Josef war das anders. Er schritt auf sein Schließfach zu, nicht wissend, was darin war. Josef wurde von einem gewissen Kribbeln übermannt, man kann dazu auch Neugier sagen, in einem angenehmen Mix mit echter Gier: Ist da was Brauchbares für mich drin?

Sein Schließfach war schnell gefunden, zumal die dreistellige Nummer auf dem mitgeführten Schlüssel eingestanzt war. Das Fach befand sich allerdings recht weit unten, so dass zum Öffnen eine etwas unbequeme Hockhaltung erforderlich war – für Josef ebenso kein Problem wie das Einführen und Umdrehen des aufwendigen und vielgezackten Spezialschlüssels mit zwei Bärten. Zum Öffnen eines Schließfaches mit dem richtigen Schlüssel braucht es ja auch keine Fachausbildung zum Schlosser. Josef öffnete die kleine Stahltür und zog den grauen länglichen Blechkasten heraus, der vorne einen Deckel hatte. Dieser war nach oben aufzuklappen und endlich konnte man die im Blechkasten eingelagerten Schätze in Augenschein nehmen.

In einem Anfall von Selbstbeherrschung zögerte Josef noch einen Augenblick, den Blechdeckel der Kassette hochzuklappen. Um nicht vor Erregung umzukippen, wäre es vielleicht doch besser, sich zu setzen. Dazu gab es im Tresorraum extra kleine Ablageflächen mit einem Stuhl davor, um diskret und etwas bequemer die gewünschten Räumarbeiten in der Kassette durchzuführen.

Der Kasten hatte durchaus Gewicht. Josef saß nun und klappte den Deckel hoch. Das Behältnis war gut gefüllt, jedoch überwiegend mit Papier. Im vorderen Teil ein Stapel Hefte – wohl handelsübliche Pornoliteratur. Der arme Onkel! Er genoss wohl hin und wieder den Anblick schöner junger Frauenkörper. Solche Blicke waren ja auch für einen Finanzbeamten nicht verboten. Die Ehefrau zu Hause, etwas in die Jahre gekommen, mag noch so treu, rechtschaffen und fromm sein – die Lust geht halt manchmal eigenartige Wege. Unter den Heften lagen noch drei Tüten, gefüllt mit Nacktfotos von Damen, deren Äußeres auf den ersten Blick durchaus als anmutig bezeichnet werden konnte. Die CDs entpuppten sich als DVDs mit einschlägigem Filmmaterial. Ältere Männer, wie Onkel Karl noch nicht geübt im Gebrauch des Internets, konnten in diesem Material sicher einen gewissen Unterhaltungswert entdecken.

Josef wurde die Situation zunehmend peinlich und er verstaute alle Unterlagen möglichst schnell in zwei mitgebrachten Plastiktüten. Weiter erregten ihn Papierstapel im hinteren Teil des Kastens, Papiere, ihm von der Art bekannt, aber nicht vom Umfang her: Banknoten, teils lose, teils ordentlich mit Banderolen zusammengehalten, wohl überwiegend in Euro, aber auch ein Stapel, deutlich erkennbar als US-Dollar. Schnell alles mit rein in die Plastiktüten. Drei schwere Rollen, offenbar eingeschweißte Münzen, steckte Josef in seine Hosentaschen. Es wäre auch zu blöde, wenn die Griffe der Tüten beim Heimgang durch das Gewicht der Münzen ausreißen würden.

Die Kassette war jetzt leergeräumt. Josef verstaute sie wieder im Fach und schloss dieses ordnungsgemäß ab. Gott sei gelobt, dass zwischenzeitlich nicht eine Bankangestellte heruntergekommen war, um zu gucken, was er so lange im Tresorraum treibe. Er ging die Wendeltreppe hoch, drückte auf den Knopf, dieser leuchtete grün auf, die Panzerglastür klickte und öffnete sich. Der mit Plastiktaschen beschwerte Josef trat hinaus und in das Blickfeld der beiden links sitzenden Bankangestellten. »Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal«, sagte eine und Josef grüßte höflich zurück. Gedanken schwirrten dabei durch seinen Kopf. Nix mit Wiedersehen. Noch mal solche Peinlichkeiten galt es zu vermeiden. Auch würde die schnelle Kündigung seines jetzt leeren Schließfaches Bankgebühren sparen. Zu Hause verschob er die genaue Sichtung der Schließfachbeute auf später. Er musste erst einmal das Erlebte verarbeiten und sich sammeln für die bevorstehende Beerdigung des Onkels. Das dem Onkel einst gegebene Versprechen war durch die zügige Räumung des Faches immerhin schon halbwegs erfüllt. Der Bürger Josef fühlte sich moralisch verpflichtet, vorerst Ruhe zu bewahren.

4. Kapitel: Versuchung

Kurz nach der Beerdigung von Onkel Karl wartete Josef ungeduldig darauf, den Inhalt seiner Taschen und Tüten näher zu inspizieren. Die dickeren Geldbündel bestanden aus 5-, 10- und 20-Euro-Scheinen, die losen Scheine waren 50er und 100er. In einem dünneren Packen mit Banderole befanden sich auch etliche 500er-Scheine, eine gute Basis für Josefs neuen Reichtum. Die US-Dollar-Noten waren für Josef nicht sofort verwertbar und würden bei Gelegenheit erst umgewechselt werden müssen. Bei den Münzen handelte es sich ausschließlich um Gold, und zwar um Krügerrand aus Südafrika in Stückelungen von einer, einer halben und einer viertel Unze, deren genaue Werte noch zu ermitteln waren. Ohne sich in Details zu verlieren, wurde Josef schnell klar, dass er nun ein beruhigendes Finanzpolster hatte, und zwar versteckt in seinem Schrank unter der Wäsche. Sein Mitbewohner Adolf durfte davon auf keinen Fall etwas bemerken. Ihm war zuzutrauen, mit einem Lächeln auf kameradschaftlichem Teilen zu bestehen und bei Verweigerung das Lächeln einzustellen. Geld und Gold mussten also wieder außer Haus und warum nicht zurück in das Schließfach der DERI-Bank. Die Bankgebühren konnte sich Josef jetzt locker leisten. Der Charme dieser Lösung bestand darin, sich ohne Zeitdruck bei Bedarf häppchenweise mit Geld versorgen zu können.

Onkels »Literatur« wurde ordnungsmäßig entsorgt: Heftchen und Fotos per Papiertüte in die grüne Tonne und die DVDs per Plastiktüte in die Restmülltonne. Im Augenblick des Einwurfs in die Tonnen dachte Josef kurz und in Dankbarkeit an seinen lieben Onkel: Wie positiv ein Onkel doch das Leben von Neffen beeinflussen kann!

Doch durfte Josef Geld und Gold einfach behalten? Den bisher armen und daher im Kern immer noch anständigen Schlosserlehrling überfielen Skrupel. Tante Frieda, jetzt Witwe, war doch auch immer gut zu ihm gewesen. Wie ist die rechtliche Situation? Josef hatte Redebedarf, aber mit wem reden? Da kam nur sein alter Schulfreund Kurt in Betracht. Zwar hatten sie schon länger keinen Kontakt mehr miteinander gehabt, aber eine gute und alte Freundschaft musste so etwas aushalten. Vielleicht freute sich dieser sogar über eine Einladung zum Essen, ohne ob dieser Großzügigkeit gleich misstrauisch zu werden. Gesagt, getan, Josef traf sich mit Kurt zu einem in alter Erinnerung »Jokurt-Gespräch«.

Der Abiturient Kurt hatte hoffnungsvoll mit einem Jurastudium begonnen, dieses jedoch, beeinflusst durch falsche Freunde, nach fünf Semestern abgebrochen. Mit Begeisterung wandte er sich nun dem eher brotlosen Studium der Psychologie und Philosophie zu, doch ein Studienabschluss lag in weiter Ferne. Sein Vater stattete ihn mit einem mo