15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Nur zweimal besuchte Rainer Maria Rilke das Land, das ihm zeitlebens Heimat und Sehnsuchtsort zugleich bleiben sollte: 1899 gemeinsam mit Lou Andreas-Salomé für zwei Monate und 1900 für knapp vier Monate. Doch diese Reisen stellen eine der wirkmächtigsten Auslandserfahrungen der deutschen Literaturgeschichte dar und lösten einen bedeutenden Kulturtransfer zwischen Ost und West aus.

Die intensive Beschäftigung mit den »russischen Dingen« hat zu einer Vielzahl von Spuren im Werk Rilkes geführt, in seiner Prosa und den Gedichten ebenso wie in seinen Essays, Briefen und Tagebüchern. Die hier vorgelegte Auswahl dokumentiert das Erweckungserlebnis, das Russland für Rilke in persönlicher, künstlerischer und spiritueller Hinsicht bedeutete, auf eindrucksvolle Weise.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 635

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

»Meine Geheimnisvolle Heimat«

Rilke und Russland

Herausgegeben von Thomas Schmidt unter Mitarbeit von Julia Maas

Insel Verlag

Hella Sieber-Rilke und Ilma Rakusa dankbar zugeeignet

Übersicht

Cover

Titel

Widmung

Inhalt

Informationen zum Buch

Impressum

Hinweise zum eBook

Inhalt

Cover

Titel

Widmung

Inhalt

»Wurzel schlagen«. Rilkes lebenslange Russlandliebe

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Anmerkungen

Rilkes Russland

Prolog mit Tolstoi

Erweckung im Kreml: Die 1.

Reise

Dichten und Lernen

»Der Schöpfung zugesehen«: Die 2. Reise

Große Pläne

Ein Leben im Osten?

»Die h

albe Seele dort gelassen«. 1902-1917

Ein neues Russland

Russland im Exil

Anhang

Editorischer Bericht

Zur Auswahl und Anordnung der Texte

Zum Umgang mit fremdsprachigem Text

Zur Textgrundlage

Zur Orthografie

Auswahlbibliografie

Brief- und Textausgaben mit starkem Russlandbezug

Forschungsliteratur

(chronologisch)

Findmittel und Nachschlagewerke

Aus Rilkes (russischer) Biografie

Wort- und Sacherläuterungen

Personenregister

Siglen

Archive

Ausgaben zum Thema Rilke und Russland

Werk- und Einzelausgaben

Tagebuch-/Taschenbuchausgaben

Allgemeine Briefausgaben

Auswahl-Briefausgaben (personen- oder themenbezogen)

Erinnerungen und Werke anderer

Kürzel der Übersetzer

Text- und Quellenverzeichnis

Dank

Informationen zum Buch

Impressum

Hinweise zum eBook

»Wurzel schlagen«.Rilkes lebenslange Russlandliebe

von Thomas Schmidt

I.

Russland »hat mich zu dem gemacht, was ich bin, von dort ging ich innerlich aus, alle Heimat meines Instinkts, all mein innerer Ursprung ist dort«! (S. 350) Das bekannte Rainer Maria Rilke noch zwei Jahrzehnte nach seinen beiden russischen Reisen von 1899 und 1900. Mehrfach und bis zu seinem Tod wiederholte er, dass die Begegnung mit dem großen Land im Osten »das entscheidende Ereignis«1 seines Lebens und seine »Wendung ins eigentlich Eigene«2 gewesen sei. Er plante eine dritte Reise und wollte sogar ganz nach Russland übersiedeln: eine erstaunliche Fixierung bei einem Autor, der in seinem Leben unzählige Zimmer und Häuser bewohnte (u.a. in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Dänemark, Schweden, Spanien und in der Schweiz), den Hugo von Hofmannsthal volk- und heimatlos nannte,3 der mit seinem einzigen Roman der Metropole Paris ein Denkmal gesetzt und am Ende seines Lebens französisch gedichtet hat – und der mehr als alle anderen Dichter deutscher Sprache ein Europäer war.

Erstaunlich ist auch, dass Rilke Russland in seinem längsten Brief in russischer Sprache als seine »geheimnisvolle Heimat« (S. 182) bezeichnete und diese Beheimatung dann zu einer der »geheimnisvollen Sicherheiten« (S. 273) seines Lebens verklärte. Das Attribut, das er zweimal verwendete, offenbart einen Heimatbegriff, der von gewöhnlichen Vorstellungen abweicht, benennt Heimat doch eigentlich die Geborgenheit und Sicherheit im durch und durch Vertrauten, im Verständlichen und Überschaubaren – und nicht das Geheimnisvolle, mithin das eher Verborgene und Entzogene. Rilke macht um Russland ein Geheimnis. Kein Deutscher, kein Österreicher und kein Böhme, sondern im tiefen Verständnis seiner späten Briefpartnerin Marina Zwetajewa »ohne Land« (S. 390) – auch Rilkes letzter Zufluchtsort, die Schweiz, bot ihm eher ein Asyl – musste diese »geheimnisvolle Heimat« eine Leerstelle ausfüllen, die lange bestanden hatte: seit seiner Kindheit in Prag und – weit über die Biografie des Dichters hinaus – seit mit der Industrialisierung Gott aus dem westlichen Europa aus- und die Moderne eingezogen war.

In Prag geboren, war Rilke dort an der Seite einer dominanten Mutter aufgewachsen, die um ihre antislawische Haltung keinen Hehl machte, und in einer deutschen Oberschicht, deren Einfluss zusehends schwand. Um 1900 machte sie nicht einmal zehn Prozent der Bevölkerung aus. Das wachsende Nationalbewusstsein der Tschechen und die daraus resultierenden Spannungen traten in der Stadt immer stärker zutage. Sie bestimmen auch Rilkes ›Zwei Prager Geschichten‹ (1899), mit denen er das »Kastenwesen der Nationen«4 poetisch überwinden wollte. Seine Sympathie für die tschechischen Dinge offenbart sein früher Gedichtband ›Larenopfer‹ (1896), der sich auch aus den slawischen Wurzeln Prags speist. Es ist ungewiss, ob bzw. wie gut Rilke das Tschechische beherrschte. Er selbst jedenfalls bedauerte später, dass er kein Tschechisch könne; es habe für einen seiner Herkunft »als ein Verbrechen gegolten« (S. 218), diese Sprache zu lernen.

Während er in den ›Zwei Prager Geschichten‹ eher neutral beschrieben hat, dass Deutsche und Tschechen auf verschiedenen kulturellen Entwicklungsstufen stehen, deutete er das retrospektiv inmitten seiner ersten Russland-Erlebnisse um. In einer Selbstanzeige, die er 1899 in St. Petersburg verfasst hat, bestimmte er als den »besten Wert« seines Buches »jetzt«, dass dort »die Geschichte einer Völkerkindheit« erzählt wird. Die Rede ist von träumerischer »[s]lavische[r] Sehnsucht« und Melancholie, von »frühe[r] Frömmigkeit« und »unverbrauchten Gefühle[n]«.5 Diese Attribute, die Rilkes Projektionen auf die Russen voll und ganz entsprechen, kommen als solche der Hoffnung und der Zukunft nun auch den Tschechen zugute. Rilkes literarischer Mentor in Prag, Julius Zeyer, mag diese Verschiebung vorbereitet haben, die sich ab 1897 unter dem Einfluss von Lou Andreas-Salomé vollzog. Auf der Suche nach slawischen Wurzeln hat Zeyer, der Onkel von Rilkes Freundin Valerie von Rhonfeld, Russland mehrfach besucht und das ›Igor-Lied‹, dem sich Rilke später auch selbst widmen wird, ins Tschechische übertragen.

Weder in der Familie noch in der Kultur oder der Religion hatte Rilke einen festen Platz, als er Prag verließ. Seine Herkunft blieb ihm immer ein rein äußerlicher Teil seiner Biografie: »Ich bin ein Prager, aber russischen Bluts«, erklärte er 1914, »und es ist ein Zufall, daß meine Muttersprache das Deutsche ist.«6 Wenn er dann Russland zu seiner »geheimnisvollen Heimat« erhebt, verrät dies, dass sich auch dieses Russland-Bild ganz und gar nicht an den äußerlichen Zuständen im Zarenreich und dann in der Sowjetunion orientiert, ja deren Ausleuchten sogar verweigert. Rilke, der »einzig in seinem Innern die Befestigung sucht[e], die jedem sicheren Wachsthum unentbehrlich ist«,7 machte das Land im Osten zu seiner imaginären Heimat und damit zu jenem stabilen und sicheren Innenraum, der Zeit seines Lebens unbetroffen blieb von allen dramatischen Veränderungen in der Welt. Mit einer solchen Idealisierung Russlands war Rilke zu seiner Zeit freilich nicht allein, und sie hat auch eine längere Vorgeschichte.

II.

Am Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich Russland zu einem Sehnsuchtsland für die Westeuropäer entwickelt. Das war keineswegs abzusehen, als Siegmund von Herberstein und Adam Olearius im 16. und 17. Jahrhundert das in Europa weitgehend unbekannte Reich bereisten und einflussreiche Bücher darüber schrieben.8 Mit Olearius war der junge Barockdichter Paul Fleming unterwegs, seinerzeit im gleichen Alter wie Rilke bei seiner ersten Russlandreise und der erste von vielen ihm nachfolgenden deutschen Dichtern, der das geheimnisvolle Reich im Osten mit eigenen Augen sah. Den Russen, der bei Olearius vor allem als barbarischer Moscowiter auftrat, stellte Fleming als friedlichen und unverdorbenen Menschen vor, und das nicht bloß, weil die Dichtung in der Barockzeit eher zu loben als zu schelten hatte: Fleming wollte dem in der Heimat wütenden Dreißigjährigen Krieg ein Gegenbild aus der vermeintlich unzivilisierten, kulturlosen Fremde vorhalten.

Im Lauf des 18. Jahrhunderts rückte Russland unter der Herrschaft von Peter I. und Katharina II. kulturell und politisch näher an Europa heran. Dabei hielten sich Wissensdurst und Neugier auf der einen sowie Unsicherheit und Furcht auf der anderen Seite die Waage. Im Zeitalter der Aufklärung waren es insbesondere Gottfried Wilhelm Leibniz und Johann Christoph Gottsched, die die russische Kultur und erstmals auch die russische Literatur in den deutschsprachigen Raum vermittelten; Leibniz etwa gab dem Bild Russlands als Hoffnungsträger Kontur. Daran anschließend erhoben Johann Gottfried Herders Thesen zur Erneuerung der europäischen Kultur aus dem Slawentum das unermesslich große, wegen seiner Rätselhaftigkeit ausgesprochen projektionstaugliche Reich mehr und mehr zu einem Land der Zukunft und der Erwartung.

Je älter das 19. Jahrhundert wurde, desto größer wurde der Anteil der russischen Dichter an jenen Vorstellungen, die man in der Ferne mit Russland verband. Durch die Napoleonischen Kriege und – nach deren Ende – durch den zaristischen Einfluss auf die Reorganisation Europas war Russland ohnehin auch im Westen zu einem starken politischen Mitspieler geworden. Nun kamen auch die Dichter hinzu: Neben Alexander Puschkin, der die russische Literatur auf das Niveau der Weltliteratur katapultiert hatte, wurden auch Nikolai Gogol und Iwan Turgenjew, insbesondere aber Lew Tolstoi und Fjodor Dostojewski zu literarischen Vorbildern. Sie avancierten zu weltanschaulichen Stichwortgebern und spielten Hoffnungen wie die Herders zurück, etwa Dostojewski in seiner berühmten ›Puschkin‹-Rede von 1880: Es sei die Bestimmung des Russen, »ein Bruder aller Menschen« zu werden und deren Einheit durchzusetzen, und zwar nicht durch das Schwert, »sondern durch die Macht der brüderlichen Liebe«.9

Seit den 1880er-Jahren wurde Russland zu einem Gegenbild des industrialisiert-dekadenten und zivilisatorisch-erschöpften Westens: ein Sehnsuchts- und Hoffnungsraum wie zur gleichen Zeit die Südsee-Inseln, wie das antike Griechenland und Italien in der Goethezeit oder das Mittelalter und Indien in der Romantik. Für Friedrich Nietzsche etwa war Russland »der Gegensatz-Begriff zu der erbärmlichen europäischen Kleinstaaterei und Nervosität«, »die einzige Macht, die heute Dauer im Leibe hat, die warten kann, die Etwas noch versprechen kann«;10 und noch nach der Oktoberrevolution von 1917 faszinierten Stefan Zweig »das Kindliche und Rührende, das Kluge und noch Unbelehrte dieser Menschen«.11 Die Russen, so dachte man nun, hätten noch eine unmittelbare Beziehung zu Gott und der Natur und könnten zur kulturellen, geistigen und religiösen Erneuerung Europas etwas Wesentliches beitragen. Die realen politischen und sozialen Probleme des Zarenreichs blieben in solchen Suchbildern in aller Regel außen vor. Der junge Rilke hat diesen heiklen kollektiven Traum am intensivsten geträumt.

III.

Es war Lou Andreas-Salomé, die Rilkes Orientierungssuche im Leben und in der Kunst nach Russland ausrichtete, woher sie selbst stammte und in dessen Kultur, Philosophie und Dichtung sie sich just in jener Zeit, als sie Rilke kennenlernte, zu beheimaten versuchte. In St. Petersburg in einer deutschstämmigen Familie aufgewachsen, in der nur selten russisch gesprochen wurde, hatte Louise von Salomé von ihrem Geburtsland kaum etwas kennengelernt. Bereits mit 19 Jahren kehrte sie Russland den Rücken, in dem ihr Vater, ein General im Zarendienst, sie aufgrund ungenügender Sprachkenntnisse zuletzt nur noch zu Hause im westlichen Bildungskanon hatte unterrichten lassen. Wenn sie später ebenso analytisch wie enthusiastisch über Geschichte, Religion, Kunst und Kultur Russlands schrieb, so rang sie damit – ähnlich wie Rilke mit ›Zwei Prager Geschichten‹ oder ›Larenopfer‹ – auch um einen nie vertraut und zur Heimat gewordenen Herkunftsraum.

Salomé, die 1887 den Orientalisten Friedrich Carl Andreas geheiratet hatte, prägte in ihren Schriften vieles von dem vor, was Rilke in Russland entdecken sollte. Ihre lebhafte Vorstellung vom gottgläubigen und demütigen ewigen Russen und der unergründlichen »russische[n] Seele«, die »in ihrer großen Einfachheit alles Höchsten teilhaftig«12 sei, machte sich Rilke begierig zu eigen – frei von jener Ambivalenz, die seine Begleiterin wohl gegenüber Russland empfunden haben muss. Für Andreas-Salomé hatte das russische Volk »Sinn für Musik und Poesie, für schlichte, schwermütige Weisen, zartestes Naturgefühl und Mitleben mit dem Naturganzen, eine kindliche Unmittelbarkeit von Mensch zu Mensch und viel einfache Güte allem Menschlichen gegenüber«.13 Sie gab Rilke die Stichworte vor, wenn sie dem russischen Wesen eine »tief vertrauende Einfalt und eine menschenliebende Passivität«14 attestierte.

Kennengelernt hatte Rilke die 14 Jahre Ältere allerdings nicht als Botschafterin Russlands, sondern unter religionskritischen Vorzeichen. Rilke las ihren Aufsatz ›Jesus der Jude‹, während er an seinen blasphemischen ›Christus-Visionen‹ arbeitete, in denen Jesus als Narr, verführter Freier und rebellierender Sohn auftritt und den Kindern das diesseitige Leben als neuen Gott predigt. Bei Andreas-Salomé, deren Roman ›Im Kampf um Gott‹ (1885) Nietzsches Postulat vom Tod Gottes variiert, erscheint Jesus als »religiöses Genie«,15 das sich seinen Gott selbst erschaffen hat: Aus seinem Innern sei »der höchste religiöse Traum der Menschheit«16 gleichsam plastisch herausgetreten – so wie der höchste künstlerische Traum sich im Werk des genialen Dichters zeige. Nach dieser Lektüre wollte Rilke die Verfasserin unbedingt kennenlernen. Er schrieb seiner späteren Mentorin und Geliebten, ihr Essay verhalte sich zu seinen ›Visionen‹ »wie Traum zu Wirklichkeit«.17 Das erste Treffen mit ihr am 12. Mai 1897 wird er später mit einer Geburt vergleichen.18

In der Tat wurde er nach dieser Begegnung gleichsam neu getauft: Denn der Name, den ihm die zum Französischen drängende und ihre verstorbene Tochter schmerzlich vermissende Mutter gegeben hatte – René, der oder besser die Wiedergeborene – erschien der entschlossenen Freundin zu feminin und einem Dichter nicht angemessen. Auf ihr Zuraten hin wechselte Rilke seinen Rufnamen alsbald zu Rainer. Marina Zwetajewa meinte später, sein Name allein sei schon »ein Gedicht« (S. 383). »René« gelte als »gezwungen und geziert in der Öffentlichkeit«, schrieb er vorsichtig der Mutter: »Rainer ist schön, schlicht und deutsch.«19 Diesem schwach rebellischen Bekenntnis zum Trotz wird er die Briefe an sie, an die erste weibliche Autorität in seinem Leben, jedoch bis zu seinem Tod mit »René« unterschreiben. Unter Andreas-Salomés Einfluss hat Rilke außerdem seine Handschrift verändert: von einer schwungvoll-ausladenden zu einer gepflegten, konzentrierten Schrift, die der ihren glich. Name und Handschrift – zwei der wichtigsten Identitätsmerkmale – hat Andreas-Salomé bei Rilke nachgebessert. Sie war ihm in der Tat »zugleich Muse und sorgsame Mutter«,20 wie Sigmund Freud in seinem Nachruf auf die psychoanalytische Kollegin betonte.

In dem Sommer, in dem Rilke seinen Namen änderte, lernte er auch den Petersburger Journalisten und Kritiker Akim Wolynski kennen. Gemeinsam mit Andreas-Salomé und deren Freundin Frieda von Bülow war man von München nach Wolfratshausen umgezogen, wo die neue Bekannte mit dem Russen über jenen Nikolai Leskow arbeitete, an dem Walter Benjamin vier Jahrzehnte später die Krise des erfahrungsgesättigten Erzählens exemplarisch erörtern sollte. Andreas-Salomé verfasste dort den Aufsatz ›Das russische Heiligenbild und sein Dichter‹, in dem sie »Leskows ganze Größe« darin erkennt, »daß er der Volksdichter des russischen Gottesideals war, ohne sich damit auf den Boden der kirchlichen Überlieferung zu stellen«.21 Rilke durfte diese These, die sein Erleben der Religion in Russland mitsteuern wird, und mit ihr den ganzen Aufsatz ins Reine schreiben.22

Folgenreich wurde der Wolfratshausener Sommer auch, weil Wolynski Rilkes Erzählung ›Alle in Einer‹ mit nach Russland nahm und dort in der Zeitschrift ›Sewerny westnik‹ (Nördlicher Bote) veröffentlichte, die die literarische Moderne in Russland auf den Weg gebracht hat und deren Mitherausgeber er war: Rilkes erste Publikation in Russland, und das zu einer Zeit, als der junge Dichter im deutschsprachigen Raum noch keinen Namen hatte. Damit ist Russisch die erste von unzähligen Sprachen, in die Rilke übersetzt wurde.

Als Geliebte, Mentorin und Mutterfigur entfachte Andreas-Salomé Rilkes Russlandliebe, die ihn als Dichter entscheidend formte. Sie hat den Vorstellungsraum geschaffen, in dem sich seine Sehnsucht nach einer Heimat entfalten konnte. Die Beziehung zwischen Rilke und ihr hielt trotz zeitweiliger Spannungen lebenslang; ebenso blieb Russland das Gravitationszentrum ihrer Verständigung. Noch seinen letzten Brief an Lou zwei Wochen vor seinem Tod begann und beendete Rilke mit einer russischen Grußformel: »Дорогая« (Liebe) und »Прощай, Дорогая моя«23 (Leb wohl, meine Liebe). Nach dem Wolfratshausener Sommer stand aber erst einmal eine erste Reise nach Russland an, die im Frühjahr 1899 gemeinsam mit Lous Ehemann unternommen wurde.

IV.

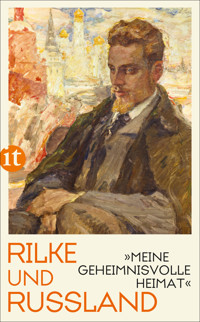

Am Gründonnerstag 1899 traf das Ehepaar Andreas und mit ihm der 23-jährige Rilke in Moskau ein. »[A]ls ich zuerst nach Moskau kam, da war alles bekannt und altvertraut […]. Es war die Stadt meiner ältesten und tiefsten Erinnerungen, es war ein fortwährendes Wiedersehen und Winken: es war Heimath« (S. 291), schrieb er später. Gemeinsam besuchte die kleine Reisegesellschaft gleich am nächsten Tag, am Karfreitag, den großen Lew Tolstoi. Den Kontakt hatte Leonid Pasternak angebahnt. In Pasternak, der auch als Illustrator Tolstois bekannt war,24 fand Rilke in seinen ersten Tagen auf russischem Boden jenen Bekannten, ja Freund, mit dem der Kontakt nie wirklich abriss – und auch jenen Künstler, der postum das gleichsam zur Ikone gewordene Abbild seiner Beziehung zu Russland schaffen sollte (siehe Coverabbildung).

Während des Gesprächs beim Tee im Stadthaus Tolstois war der junge unbekannte Dichter aus Deutschland nur eine Randfigur. Der greise Russe interessierte sich für die Forschungen des Orientalisten Andreas zu einer persischen Reformsekte, und er diskutierte mit Andreas-Salomé über die Frömmigkeit der russischen Bauern, in der er ein großes Fortschrittshemmnis sah.25 Vor allem aber äußerte er sein deutliches Missfallen über das Vorhaben der Reisenden, die Osternacht im Kreml zu begehen und sich damit dem »abergläubische[n] Volkstreiben« (S. 45) anzuschließen. Obgleich er von Tolstoi fasziniert war, stieß dessen Osterschelte bei Rilke auf keinerlei Resonanz. Ganz anders als die Osternacht selbst. Es grenzte geradezu an Trotz gegen den berühmten Russen, dass man den Kreml zu Ostern dennoch besuchte. Für Rilke wurde diese Nacht zum Urerlebnis, zu einer Initiation, die sein Verhältnis zu Russland für immer bestimmen sollte: »Mir war ein einziges Mal Ostern«, schrieb er fünf Jahre später an die einstige Begleiterin, und es »reicht für ein ganzes Leben aus« (S. 290). Man kann Rilke hier beim Wort nehmen. Nicht nur, weil er allzu bereit war, in Russland jenen Gott wiederzufinden, den er als Heranwachsender spätestens auf der Militärschule in St. Pölten verloren hatte, sondern auch, weil er dieses Bekenntnis 1904 unter dem Eindruck des Osterfestes in der alten Hauptstadt des Christentums, in Rom, ablegte.

Rilkes Bild von Tolstoi blieb von dessen Osterschelte aber unberührt. Er hatte ihn bereits als 16-jähriger Schüler der Linzer Handelsakademie unter die »Propheten, die ein neues glückseliges Zeitalter anzukündigen«26 scheinen, gezählt und sah in ihm auch noch nach dem Tee in Moskau den »ewige[n] Russe[n]« (S. 52), den exemplarischen, gütigen, russischen Künstlermenschen mit unbegrenztem schöpferischen Potential – und das, obgleich er sehr wohl wusste, wie drastisch sich Tolstoi schon Jahre zuvor von jenem emphatischen Kunstverständnis abgewandt hatte, dem er selbst sein ganzes Leben widmen wollte. In seiner Tolstoi-Erwartung ließ sich Rilke durch nichts beirren. Auch hier stand ihm Andreas-Salomé Patin, denn in ihrem Aufsatz ›Leo Tolstoi, unser Zeitgenosse‹ (1898) nannte sie den »Grafen im Arbeiterkittel«27 eine »paradoxale Riesenpersönlichkeit«,28 dessen Leben – mehr als sein literarisches Schaffen – als Kunstwerk zu sehen sei. Der latente Konflikt der ersten Begegnung Rilkes mit Tolstoi wird sich ein Jahr später, während der zweiten Reise, massiv verstärken.

Im Frühjahr 1899 brachen das Ehepaar Andreas und Rilke schon am Dienstag nach Ostern aus der »Stadt der Kathedralen und Klöster« (S. 48), von denen sie einige, wie auch die Tretjakow-Galerie, besichtigt hatten, nach St. Petersburg auf. In den gut fünf Wochen an der Newa besuchte Rilke das Theater, erkundete Kirchen, Museen und Galerien und knüpfte auch Kontakte zu Intellektuellen und Künstlern wie dem berühmten Maler der ›Wolgatreidler‹ Ilja Repin. In Salomés Geburtsstadt war es Rilke allerdings weit weniger behaglich als im geliebten Moskau. Nicht nur war hier alles »viel europäischer« (S. 49), d.h. unrussischer; auch musste er sich – während das Ehepaar Andreas bei Lous Mutter wohnte –, um die Form zu wahren, eine eigene Pension suchen, wo er sich jedoch mit seinen schlechten Russischkenntnissen kaum verständigen konnte. Wohl auch ein wenig aus Verdrossenheit verabredete sich der Alleingelassene mit jener Jelena Woronina, die er im Jahr zuvor in Italien kennengelernt hatte und die nun die Abwesenheit Andreas-Salomés aufwiegen musste – aber stets nur so lange, bis diese selbst wieder Anspruch auf den Reisegefährten erhob: etwa mit dem Vorschlag, gemeinsam noch einmal nach Moskau zu fahren. Man nahm den Nachtzug. Drei Tage war es Rilke nun vergönnt, allein mit der Freundin durch die Museen der alten russischen Stadt zu streifen, den Kreml und seine Kathedralen wiederzusehen, auch die Tretjakow-Galerie und zudem das Gut Ostankino zu besuchen.

V.

Mit dem Ende der ersten Reise begann die Vorbereitung auf die zweite. Kaum nach Deutschland zurückgekehrt, verschrieb sich Rilke »mit Leib und Seele dem Studium des Russischen«. Einen Großteil des Sommers 1899 verbrachte er zusammen mit Andreas-Salomé bei Frieda von Bülow in Thüringen, wo die beiden Gäste »mit phänomenalem Fleiß den ganzen Tag« lernten: »Sprache, Literatur, Kunstgeschichte, Weltgeschichte, Kulturgeschichte von Rußland, als ob sie sich für ein fürchterliches Examen vorbereiten müßten.«29 An der Berliner Universität belegte Rilke im Herbst »russische Fächer« (S. 112), und er gestaltete auch seine Wohnung um: Eine »fromme russische Ecke« (S. 77) entstand, für die er von Jelena Woronina eine Reproduktion seines Lieblingsbildes erhielt, der ›Recken‹ von Victor Wasnezow. Er las Sergei Aksakow, Puschkin und Turgenjew im Original, ebenso Tolstois ›Kosaken‹ – »an der Hand eines Wörterbuchs und einer Grammatik langsam, Wort für Wort«.30 Noch vor der zweiten Reise traute sich Rilke sogar an Übersetzungen. Er übertrug Passagen aus Fjodor Sologubs Erzählung ›Der Wurm‹, des Weiteren Gedichte von Michail Lermontow, Konstantin Fofanow und Spiridon Droshshin.31 Seine Übersetzung von Tschechows Drama ›Die Möwe‹ ist leider ebenso verschollen wie die aus Dostojewskis ›Armen Leuten‹.

Dass Rilkes erste Begegnung mit Russland einer Erweckung gleichkam, belegt auch jene poetische Eruption, zu der es alsbald nach der Rückkehr kam. Binnen kürzester Zeit entstanden die Erzählungen ›Vom lieben Gott‹, große Teile des Zyklus ›Die Zaren‹ und – angeblich in einer Nacht – ›Die Weise von Liebe und Tod des Cornet Otto [später: Christoph] Rilke‹. Vor allem aber verfasste Rilke in weniger als einem Monat 68 Gedichte, die er zunächst ›Gebete‹ nannte und die später als ›Buch vom mönchischen Leben‹ zum ersten Teil des ›Stunden-Buchs‹ wurden.

Diese ›Gebete‹, aber auch die Erzählungen ›Vom lieben Gott‹ sind die Schöpfung eines jungen Dichters, der schon in Prag und München mit großem Aufwand, aber ohne nennenswerten Erfolg, nach einem eigenständigen Platz auf der literarischen Bühne gesucht hatte. Auf der Suche nach Orientierung, religiöser wie literarischer, war er in den Osten gereist und meinte nun, in Russland das einzige Land gefunden zu haben, »durch welches Gott noch mit der Erde zusammenhängt« (S. 116). Vor allem aber hatte er dort im ostkirchlichen Heiligenbild ein Vorbild entdeckt für eine eigene Poetologie. Nicht zufällig ist Rilkes erstes Gedicht über gänzlich »russische Dinge« (S. 55), verfasst am 8. August 1899, der bedeutendsten russischen Ikonenform und ihrer Produktion gewidmet: der ›Znamenskaja‹. Die Ikone, die Tolstoi im Übrigen unter die Zaubertricks der Kirche zählte, und die Art, wie sie angebetet wurde, haben Rilke dazu inspiriert, seine Dichtung als literarische Ikonenmalerei neu zu begründen. Die Oklade, die Verkleidungen aus Messing oder Silber, die bei einigen Ikonentypen die kaum sichtbaren Farbpartien umgeben, sah er als »leere Ovale«, die erst durch die »schöpferische Sehnsucht« (S. 118) des Betenden gefüllt und belebt werden. Die »dunkelnde Ikone« (S. 68), deren Antlitz sich ganz aus der Sichtbarkeit zurückgezogen hat, fordere vom Betrachtenden einen »Tanz von Gedanken« (S. 118), in dem sich schöpferische Kraft und religiöse Hingabe vereinen. Diese kreative Verehrung machte sich Rilke für seine Kunstauffassung ebenso zu eigen wie die Strenge und Ernsthaftigkeit, mit der der Ikonenmaler zu agieren hatte: »Wir dürfen Dich nicht eigenmächtig malen« (S. 78), heißt es in den ›Gebeten‹ mit Bezug auf die schon lange gültigen, Malweise wie Bildkomposition regelnden Vorschriften der russischen Ikonenmalerei. Der »Tanz von Gedanken« gelinge nämlich nur in einer »dauernde[n] Form« (S. 118), die Rilke als Ziel auch der Dichtkunst anheimstellt. So stellt sich das Ich im allerersten Gedicht der ›Gebete‹ (und des gesamten ›Stunden-Buchs‹), ›Es neigt sich die Stunde‹, als Mönch und Ikonenmaler vor, mithin als Gott spirituell dienender Künstler, der Dinge »auf Goldgrund« malt – in diesem Fall nicht mit Farben, sondern mit Worten. Mit diesem programmatischen Gedicht wird Rilkes erste bedeutende Gedichtsammlung buchstäblich eingeläutet. Denn in dem »klare[n], metallene[n] Schlag« (S. 78), der den Mönch trifft, schwingt die größte der Kremlglocken nach, deren mächtiger Klang den jungen Dichter in der Osternacht 1899 derart erschüttert hatte, dass sie von da an lange durch sein Leben hallte.

Überhaupt kreisen viele der Gedichte und Erzählungen aus dem Sommer 1899 um eine ebenso lebendige wie lebensnotwendige Beziehung von Kunst und Religion; am ausführlichsten die Erzählungen ›Vom lieben Gott‹ mit ihren Künstler-Helden, den Bildhauern, Ikonenmalern und Bylinensängern, die zugleich Rilkes Ideal vom russischen Künstlermenschen personifizieren, in dem Leben, Kunst, Gott und Natur rückstandslos verschmelzen. Rilkes ›Liebe-Gott-Geschichten‹ und auch seine Vers-›Gebete‹ galten aber nicht dem Gott der orthodoxen Theologie und schon gar nicht dem des westlichen Christentums, über den Nietzsche befunden hatte, er sei tot, und über den Rilke im ›Florenzer Tagebuch‹ urteilte: »Solange dieser Gott lebt, sind wir alle Kinder und unmündig. Er muß einmal sterben dürfen. Denn wir wollen selbst Väter werden.«32 Rilkes Gott war ein noch werdender; er musste immer wieder neu erschaffen, dem Zweifel abgerungen und vom Künstler ins sinnliche Diesseits gezogen werden. Zu Rilkes Gottsuche meinte Marina Zwetajewa später, er hätte mit dem ›Stunden-Buch‹ »mehr für Gott gemacht als alle Philosophen und Prediger zusammen«.33

VI.

Die erste Reise hatte etwa sieben Wochen gedauert; den größten Teil verbrachte man in St. Petersburg. Die zweite Reise, die Rilke ein Jahr später mit Lou Andreas-Salomé allein unternehmen durfte, war mehr als doppelt so lang und führte auch in die Ukraine und an die Wolga. Durch Briefwechsel, Erinnerungen Dritter und vor allem durch Andreas-Salomés Reisetagebuch lässt sich diese Tour recht genau rekonstruieren. Bilder hingegen sind, obgleich eine Reihe von Briefen dafür spricht, dass Rilke fotografiert haben muss, nicht erhalten geblieben.

Ausgangspunkt war abermals Moskau, in dem das Paar am 9. Mai 1900 ankam. Sich selbst und seiner Begleiterin hatte Rilke in der »weißsteinernen Stadt« (S. 143) ein umfangreiches Kulturprogramm auferlegt, in dem die Galerien den Schwerpunkt bildeten. Unbedingt wollte man auch Lew Tolstoi wiedertreffen, der allerdings nicht in Moskau weilte. So brach man nach dreieinhalb Moskauer Wochen auf gut Glück in Richtung Tula auf, in dessen Nähe Tolstois Landgut Jasnaja Poljana lag. Auf dem Weg dahin kam es zu einem zufälligen, aber gleichwohl folgenschweren Wiedersehen mit Leonid Pasternak, der von seinem zehnjährigem Sohn Boris begleitet wurde. Diese Begegnung mit Rilke, die einzige, wird der spätere Literaturnobelpreisträger für sich selbst als richtungsweisend ansehen.

Lebenslang nachhallen wird auch Rilkes zweites Treffen mit Tolstoi am 1. Juni 1900. Gemeint ist jener legendäre Spaziergang in Jasnaja Poljana, der trotz aller Widersprüchlichkeiten in die Weltliteratur eingegangen ist und sich sogar als gelungener Akt internationaler Verständigung interpretieren ließ. So zählte Bundeskanzler Helmut Kohl, als er 1994 die russischen Streitkräfte nach fast 50 Jahren aus Deutschland verabschiedete, diese Dichter-Begegnung unter die guten Beispiele deutsch-russischer Beziehungen.

Auf dem Landgut, wo der »Graf im Arbeiterkittel« äußerlich noch stärker der Vorstellung vom ewigen Russen entsprochen haben muss als in Moskau, blieb Rilke erneut Randfigur. Der alte Dichter unterhielt sich vor allem mit Lou Andreas-Salomé. Als der junge Gast schließlich gefragt wurde, so die Freundin in ihren Erinnerungen, womit er sich denn eigentlich befasse, antwortete dieser schüchtern: »Mit Lyrik.« Daraufhin soll von Tolstois Seite eine »temperamentvolle Entwürdigung jeglicher Lyrik auf ihn niedergeprasselt« (S. 155) sein. Einige Jahre später behauptete Rilke jedoch, er habe sich mit seiner Antwort den Respekt des fast 50 Jahre Älteren erworben und dessen Blick standgehalten.

Der junge Dichter, für den das Künstlertum gerade in Russland ans Licht drängte, traf dort auf einen Tolstoi, der alles in Frage gestellt hatte, was er selbst unter Kunst verstand. Sein ewiger Russe hatte der Dichtung längst den Rücken gekehrt. In dem Essay ›Was ist Kunst?‹, von dem die Beunruhigung Rilkes ausging, hatte Tolstoi vom Künstler gefordert, er solle mit seinen Werken allein der moralischen Verbesserung der Menschen dienen. Rilke indes ging es nicht um die Wirkung, sondern um das Wesen der Kunst: Sie sei, schrieb er ganz im Geiste Nietzsches, »das Mittel Einzelner, Einsamer, sich selbst zu erfüllen«.34 Rilke wusste sehr wohl von diesem entscheidenden Abstand zwischen sich und dem großen Russen. Er kannte dessen Position und mutmaßte schon nach der ersten Reise, beim Verfassen der ›Auferstehung‹ müsse eine »übermenschliche Gewalt« am Werke gewesen sein; der Roman sei nämlich nicht durch den Einsatz von Tolstois »große[m] Künstlertum« entstanden, »sondern in einem steten Kampf gegen dasselbe« (S. 139).

Rilke wird das Gespräch mit dem alten Tolstoi bis kurz vor seinen Tod immer wieder aufnehmen, stand bei den beiden prekären Begegnungen in Moskau und Jasnaja Poljana für ihn doch jeweils das Höchste auf dem Spiel – bei der ersten seine Gottsuche und bei der zweiten sein Dichtertum. Tolstoi war für Rilke weit mehr als nur das »Eingangstor zu Rußland« (S. 155); – er zwang den jungen Dichter in eine Sohnesrolle. Um sich diesem Vater zu entziehen, kehrte Rilke in zwei bezeichnenderweise wieder gestrichenen Entwürfen für das Schlusskapitel seines einzigen Romans, ›Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge‹, noch einmal nach Jasnaja Poljana zurück. Dort tritt ein Greis auf, der »seine innerste Aufgabe zu ersticken versucht« (S. 325) hat.35 Erst 1924 kritisierte Rilke dann offen Tolstois »unterdrückte[s] und verleugnete[s] Künstlertum« (S. 365).

Nach dem aufregenden Kurzaufenthalt bei Tolstoi führte die Reise weiter nach Kiew, wo das Paar etwas von den »ältesten russischen Stimmungen« zu entdecken hoffte. Enttäuscht notierte Andreas-Salomé: Man denke beim Anblick von Kiew »an Warschau, Petersburg, sogar an Wiesbaden, doch nicht an Rußland«,36 und Rilke befand in ähnlicher Weise, die einstige altrussische Hauptstadt sei »polnisch d.h. international geworden« (S. 156). Das Paar blieb dennoch gut zwei Wochen. Man besichtigte u.a. die Ausmalungen der Wladimir-Kathedrale durch den geschätzten Victor Wasnezow – »ein glänzendes Zeugnis [...] für die Lebendigkeit des russischen Gottes« (S. 122). Rilke hatte es jedoch insbesondere »das heiligste Kloster im ganzen Reiche« (S. 156) angetan, das Höhlenkloster mit seinen mumifizierten Mönchen und seinen vielen Pilgern, das er nicht nur einmal besuchte. Im zweiten Teil des ›Stunden-Buchs‹, im ›Buch von der Pilgerschaft‹, werden sich Rilkes Frömmigkeitserlebnisse am Dnjepr literarisch niederschlagen. Eine Differenz zum Russischen hat Rilke in der Ukraine nicht gesucht, sondern ausschließlich das Gemeinsame. Dennoch haben seine späteren Gedichte ›Karl der Zwölfte von Schweden reitet in der Ukraine‹ und ›Sturm‹ ebenso einen merklichen Bezug auf eine eigene ukrainische Tradition wie die Figur des blinden Sängers, des Kobzar, den Rilke als verlässliche Institution der mündlichen Überlieferung in einigen seiner Texte jener frühen Jahre auftreten lässt.

Auf Kiew folgte der Höhepunkt des zweiten Aufenthalts: die achttägige Wolgareise, die in Saratow startete und in den Norden bis nach Jaroslawl führte. Für Rilke muss diese Reise eine ungekannte, ja überwältigende Sinneserfahrung gewesen sein – ähnlich dem Urerlebnis im Kreml, als die Glocken von Iwan Weliki, dem größten der dortigen Glockentürme, ihn erschütterten. Angesichts der schier unbegrenzten, von der westlichen Zivilisation unberührten Wolga-Landschaft mit ihren fernen Horizonten und riesigen Wolkengebirgen notierte er, ihm sei gewesen, als hätte er Gott bei »der Schöpfung zugesehen« und »alle Dimensionen« (S. 172) neu lernen müssen. Und auch Rilkes Begleiterin, die sich ihr Herkunftsland jetzt erst eroberte, gingen beim Anblick der Wolga die Augen über.37 Sie erlebte Russland in jenen Tagen »so überwältigend wirklich«, dass sie »nie wieder – außer in individuellsten Einzelerlebnissen – etwas von ähnlicher Stärke der Eindrücke erfuhr«. Das Paar steigerte sich gegenseitig in einen Wahrnehmungsrausch: »Das Außerordentlichste der Wirkung an diesem Doppelerlebnis«, so Andreas-Salomé, »lag aber darin, daß uns in den gleichen Momenten und an den gleichen jeweiligen Gegenständen aufging, wessen jeder von uns bedurfte.«38 Ihr Bedürfnis hielt auch nach der Reise an, als sie am Neujahrstag 1901 in ihr Tagebuch schrieb: »Heut möcht ich Glocken, – den Иванъ Великій [Iwan Weliki] selber möcht ich vom Kreml läuten hören. Aller Neu-Anfang […] sollte wie unter Glockengeläut geboren werden.«39 Die beiden gemeinsamen Reisen nach Russland hätten in Rilke und ihr »die immer höher steigende Sehnsucht dorthin zustande gebracht«.40

Nach dem Ende der Wolgafahrt und um endlich das ersehnte »Stückchen Leben im russischen Dorf« (S. 160) am eigenen Leib zu erfahren, verbrachte das Paar einige Nächte in einer Isba – die Erfüllung eines Wunsches, die fast misslang. Diese schlichte Bauernhütte war für Rilke geradezu ein Sinnbild seines Russlands; und Andreas-Salomé phantasierte, man sehe in jeder Isba »unwillkührlich« Tolstoi. Doch die übergroße Nähe des Paares und die möglicherweise zu einfachen Bedingungen gefährdeten das Vorhaben: »Splitter im Fingernagel und in den Nerven« (S. 161), bekannte Andreas-Salomé schon nach der ersten Nacht. Man beendete das Experiment nach zwei weiteren Nächten, gab die Sehnsucht nach dem russischen Dorf aber nicht auf. Nach einem weiteren Aufenthalt in Moskau besuchten Rilke und Andreas-Salomé den Bauerndichter Spiridon Droshshin in dessen Heimatdorf Nisowka. Rilke hatte zwischen den Reisen begeistert einen Gedichtband Droshshins gelesen und sogleich einige der schlichten Verse übersetzt und veröffentlicht. Der im Rhythmus der Jahreszeiten auf dem Feld und am Schreibtisch schaffende Autodidakt, den Rilke zu einem »in ganz Russland« (S. 165) bekannten Schriftsteller erhöhte, entsprach seinem Wunschbild vom ursprünglichen, unverdorbenen, duldenden, gott- und naturnahen russischen Künstlermenschen wohl noch weitaus mehr als Tolstoi. Droshshin war unter Rilkes zumeist prowestlichen russischen Kontakten die Ausnahme und konnte so nach dem Desaster von Jasnaja Poljana auch ersatzweise die Rolle des ewigen Russen übernehmen, für die sich Tolstoi disqualifiziert hatte. Andreas-Salomé mokierte sich später darüber, dass Rilke »jedem begegnenden Bäuerlein erwartungsvoll entgegensah wie einer möglichen Vereinigung von Simplizität und Tiefsinn«.41 Bei Droshshin bedankte sich Rilke zwar noch brieflich und in russischer Sprache für die herzliche Gastfreundschaft, doch während ihn die Begegnungen mit Lew Tolstoi bis an sein Lebensende beunruhigten, hat er den Kontakt zu dem Bauerndichter nicht lange aufrechterhalten und auf dessen spätere Kontaktversuche nicht mehr reagiert.

Die Reise endete für Rilke in St. Petersburg – und damit auf vertrautem Boden. Nachdem Andreas-Salomé sogleich zu ihren Verwandten nach Finnland weitergereist war, vertiefte ihr alleingelassener und anfangs verdrießlicher Reisegefährte seine kunstgeschichtlichen Kenntnisse: im Russischen Museum und in der Kaiserlichen Bibliothek. Die Exzerpte seiner Lektüren und die unzähligen Lesespuren und Kommentare – auch solche in kyrillischer Schrift – in den von ihm selbst erworbenen Büchern (MK, S. 111, 117) zeugen von dem Willen, sich die russische Kultur um jeden Preis verfügbar zu machen.

VII.

Nach Berlin zurückgekehrt, trennte sich das Paar, und Rilke reiste allein nach Worpswede weiter. Heinrich Vogeler hatte ihn in die Künstlerkolonie bei Bremen eingeladen. Russland blieb in seinem Gepäck, ja es machte sogar dessen größten Teil aus. Rilke kleidete sich in Worpswede nach russischer Art – mit »grüne[r] Rubaschka« und »bunt applizierten roten Tatarenlederstiefeln«42 –, und er versuchte, die Künstlerinnen und Künstler um Vogeler für die russische Malerei zu begeistern. Nach seiner raschen Heirat mit der Bildhauerin Clara Westhoff und der Geburt der Tochter Ruth schrieb er zum Neujahr 1902 an seine russischen Bekannten: Er wohne nun in einer abgeschiedenen Bauernhütte und versuche, in der fremden norddeutschen Landschaft sein Russland wiederzufinden (vgl. S. 256 und S. 258). Dem Bauerndichter Droshshin schickte er aus gleichem Anlass eine Postkarte, auf der Worpswede mit seinen Birken und Holzhäusern einem russischen Dorf gleicht (MK, S. 125). Wenn Andreas-Salomé also einige Wochen nach der Rückkehr aus Russland und der Trennung des Paars meinte, Rilke würde seine »russischen Interessen […] wahrscheinlich aufgeben, weil er sie durch mich gewonnen hat« (S. 222), dann irrte sie sich sehr. In Sachen russischer Malerei entfaltete Rilke einen nachgerade missionarischen Willen.

Während beider Russlandreisen hatte Rilke in den Galerien und Museen nach Künstlern gesucht, die »für die Tiefe des russischen Menschen den malerischen Ausdruck« (S. 248) gefunden hatten und für die »die ausländischen, technischen Errungenschaften längst wieder russischen Gedanken untertan geworden sind« (S. 119), die sich also von der europäischen Tradition abgewandt haben. Bilder dieser Maler inspirierten Rilke auch zu Versen: So nimmt sein ›Ölbaum-Garten‹ das Motiv des Gottverlassenen aus Iwan Kramskois Gemälde ›Christus in der Wüste‹ auf; Victor Wasnezows Monumentalbild ›Iwan der Schreckliche‹ hinterließ Spuren im Zyklus ›Die Zaren‹. Solche Maler wollte Rilke in Deutschland und Österreich ausstellen. Und über Alexander Iwanow und Iwan Kramskoi, das Haupt der Künstlergruppe ›Peredwishniki‹ (Wanderer), die sich 1870 radikal von der Petersburger Kunstakademie distanziert hatte, plante er sogar eigene Monografien. Zudem wollte er eine zweibändige Geschichte der neueren russischen Malerei ins Deutsche übersetzen. Deren Autor, Alexander Benois, hatte er während seiner Petersburger Wochen 1900 kennen- und schätzen gelernt.

Der Kritiker und Maler gehörte in jener Zeit zu den führenden Kreisen der jüngeren Künstlergeneration, deren Wortführer Sergei Djagilew war. Djagilew, mit dem Rilke ebenfalls korrespondierte, hatte nach 1897 viele jener Künstler versammelt, die die sozialkritischen und politischen Tendenzen der in die Jahre gekommenen ›Wanderer‹ als einengend empfanden. Djagilew, Benois und andere wollten der russischen Kunst mit ihrem Projekt ›Mir iskusstwa‹ (›Welt der Kunst‹) größere Freiräume verschaffen und sie international etablieren. Das undogmatische Experimentierfeld der sogenannten ›Miriskusniki‹ bereitete die Avantgarde der russischen Malerei um Wassili Kandinsky und Kasimir Malewitsch mit vor, die dann für die europäische Kunstentwicklung Maßstäbe setzte, von Rilke aber nicht mehr wahrgenommen wurde. Unmittelbar nach den Reisen hoffte er noch, mit Benois‘ Hilfe unter die Korrespondenten der Zeitschrift ›Mir iskusstwa‹ aufgenommen zu werden. Diese Hoffnung wurde enttäuscht.

Ohne Zweifel war Rilke mit seinem Interesse an der russischen Kunst auf der Höhe der Zeit, doch sein Engagement für sie kam einige Jahre zu früh, um wirklich auf Resonanz stoßen zu können. Nicht zuletzt, weil er selbst noch ohne jeden Einfluss war. Doch auch wenn seine Bemühungen letztendlich im Sande verlaufen sind – es kam nicht zu drei großen Büchern, sondern nur zu zwei kleinen Aufsätzen (›Russische Kunst‹, ›Moderne russische Kunstbestrebungen‹) –: Der Impuls blieb erhalten. Er wurde in seine neuen Lebenszusammenhänge, nach Worpswede und Paris, übertragen. Innerhalb kürzester Zeit schrieb er zwei Künstlermonografien (1902/03): allerdings nicht über Iwanow und Kramskoi, sondern über die Künstlerkolonie bei Bremen und den Bildhauer Auguste Rodin.

Lou Andreas-Salomé hatte unrecht mit ihrer Vermutung, Rilke würde wegen der Trennung von ihr sein Interesse an Russland aufgeben. Das zeigen auch seine Versuche, sich durch Übersetzungen an die neue Heimat zu binden und damit auch seinen Lebensunterhalt zu stabilisieren. Er erkundigte sich in Moskau und St. Petersburg des Öfteren nach lohnenden neuen Werken – von Lew Tolstoi, von Anton Tschechow, auch von Maxim Gorki. Binnen kurzer Zeit muss Rilke einen intimen Zugang zu der fremden Sprache gefunden haben. Während sich seine russische Bekannte Sofja Schill, die schon die ›Möwe‹-Übersetzung kritisch begleitet hatte, mit anerkennenden Kommentaren eher zurückhielt, lobte Leonid Pasternak, dem er ebenfalls auf Russisch schrieb (an Lew Tolstoi schrieb er im sicheren Deutsch, an Tschechow im weltläufigen Französisch), seine Sprachkompetenz in den allerhöchsten Tönen. Und auch seinen Wunsch, russisch zu dichten, hat Rilke sich erfüllt. Allerdings hat er die acht Gedichte, die zwischen November 1900 und April 1901 entstanden, nie publiziert.

Rilkes »russische Interessen« kulminierten um den Jahreswechsel 1901/02, als er sogar eine Übersiedlung in Betracht zog. In einer finanziell und familiär prekären Situation schien das ein möglicher Ausweg zu sein. Er bat seine russischen Bekannten um Hilfe und Unterstützung, erhielt aber keinerlei Angebote. Statt nach Moskau oder St. Petersburg ging er nach Paris. Allerdings hoffte er auch dort auf die »Erweiterung [s]einer russischen Studien« (S. 266) und ließ sich »russische Bücher« (S. 269) an die Seine kommen. In seinem Nachlass findet sich auch ein russisch-französisches Wörterbuch.43 Nach Russland indes ist er nie wieder gereist.

VIII.

Obgleich Rilkes russische Vorhaben letztendlich scheiterten oder nicht zu den ersehnten Ergebnissen führten, gab Russland seinem Leben und seiner Dichtung doch eine beständige Grundlage. Denn als er 1902 nach Paris ging, nahm er seine Aufmerksamkeit für die Dinge, seinen sensiblen Blick auf die bildende Kunst, seinen neuen Gott und die Gewissheit, eine Heimat zu haben, mit an die Seine. All das hatte er durch Russland erworben. Rilkes russische Jahre zwischen 1897 und 1902 waren, so seine Freundin und einstige Reisegefährtin, der »Durchbruch seines schöpferischen Tuns«.44 Daher kann man die Bedeutung Russlands für sein Leben und Werk nicht hoch genug bewerten. In und durch Russland hat er sich als Dichter gefunden. Dort beginnt sein Weg in die Weltliteratur. Oder in den pathetischen Worten Andreas-Salomés: Rilke habe »in Rußlands Geschichte und Gotteslehre seine eigensten Nöte und Andachten ineinander« gebogen, »bis es in Notschrei und Lobpreis sich ihm als ein Stammeln entriß, das Wort ward wie noch nie – das Gebet ward«.45 Für ihn, der nirgends beheimatet war – nicht in der Religion, nicht in der Familie und nicht in einem Vaterland – und der auch als Dichter noch nach seinem Platz suchte, war in Russland alles auf Anfang gestellt: Dort war noch immer »Schöpfungstag« (S. 117). Dort im Osten suchte Rilke an der Seite einer bewunderten und geliebten Frau mit offenen Sinnen jenes Andere, das sich als Hoffnung gegen seine müde und dekadente Herkunftswelt aufbieten ließ. Er fand es in der Malerei, in der Religion und in der Landschaft. Rilkes Russlanderlebnisse – und das machte sie auch so haltbar – waren auch sinnliche Abenteuer. So konnte Russland für ihn Alles werden und doch ein Geheimnis bleiben.

Einer Ikone gleich hat Rilke sein Russlandbild in die Weltliteratur gestellt. Der Preis dafür war nicht gering, denn wer »auf Goldgrund« malt wie der Mönch im Programmgedicht des ›Stunden-Buchs‹, vermeidet den Schattenwurf und unterschlägt die Perspektive, reduziert die Dimensionen und verschiebt die Proportionen. Vor allem aber verdeckt er vieles, um das eine Geheimnisvolle überhöht zu leuchtender Anwesenheit zu bringen. So blendete Rilkes Russlandliebe die Realität zuweilen radikal aus. Für die politischen Unruhen und die sozialen Verwerfungen im Zarenreich der Jahrhundertwende hatte er wenig Sinn. Einwände seiner russischen Bekannten fanden bei ihm kaum Gehör. Im ›Lied von der Gerechtigkeit‹, einer der Geschichten ›Vom lieben Gott‹, hat Rilke diesen blinden Fleck – scheinbar frei von jeder Ironie – selbst zum Thema gemacht. Dort fürchtet sich Ewald vor dem Fortgang einer Erzählung. Deren erwartbarer Verlauf »würde nicht zu dem passen, was ich mir von Rußland denke«, wandte er gegenüber dem Erzähler ein: »In diesem Falle würde ich vorziehen, Ihre Geschichte nicht zu hören. Denn ich liebe das Bild, welches ich mir von den Dingen dort gemacht habe, und will es unbeschädigt behalten.« (S. 104) Als hätte Rilke sich in Ewald selbst porträtiert.

Ähnlich wie Ewald reagierte er, als ihn seine gute Bekannte Sofja Schill – selbst Schriftstellerin und später eine seiner ersten Übersetzerinnen – mit Nachdruck auf »das wahre russische Leben« hinwies, auf das »einfache, kulturlose Dorf in all seinem Schmutz und Elend«. Er würde, wenn er das selbst erleben würde, seine »Sicht auf Russland bestimmt in vielem revidieren« und aus seiner »Verzauberung aufschrecken« (S. 140). Rilke antwortete: »Denken Sie nicht, daß es ein russisches Dorf gibt, elend genug, um meine Meinung und Empfindung zu Rußland umzustürzen« (S. 141). Später strapazierte er Schill gegenüber die Grenze zum Zynismus: »Ich hege nicht die Befürchtung, das russische Volk könnte am Hunger zugrunde gehen: da doch Gott höchstselbst es mit seiner ewigen Liebe nährt« (S. 184).

Rilke suchte und fand in Russland nur das Gewünschte und Erwartete: das alte, schlicht-kindliche, demütig-leidende, religiöse Russland mit seinem dunklen Gott und seinen Künstlermenschen, das weit entfernt lag vom dekadenten, kraft- und gottlosen Europa. Rilkes goldenes Russland blieb lebenslang ein Imaginationsraum, in den er die Kindheitssehnsüchte nach Geborgenheit in Kultur, Sprache und Religion hineinprojizieren konnte – ein Land, das »aus meinem Schauen schöner steigen will« (S. 43).

IX.

Rilke sollte nie wieder Fuß auf russischen Boden setzen, und der Kontakt zu seinen russischen Reise-Bekanntschaften brach nach und nach ab. Dennoch ziehen sich einige starke russische Linien durch sein weiteres Leben, etwa durch seine Lektüren. Er las weiter russische Autoren: selbstverständlich Lew Tolstoi (›Der Tod des Iwan Iljitsch‹) oder um 1915 Iwan Gontscharows ›Oblomow‹ »fast ohne Dictionnaire« (S. 388) in der Originalsprache. Er empfahl seinem Verleger Kippenberg 1918 Nikolai Karamsins ›Briefe eines russischen Reisenden‹ und dem Herausgeber der Zeitschrift ›Das Forum‹, Wilhelm Herzog, unmittelbar nach Ausbruch des 1. Weltkriegs das ›Tagebuch des Gemeinen Iwanow‹ von Wsewolod Garschin,46 dessen Erzählungen er seit langem kannte und auch 1904 angesichts des Russisch-Japanischen Krieges erinnerte. In Aksakows ›Familienchronik‹ fand Rilke 1919 sein »Weihnachts-Buch« (S. 349), das er vielfach verschenkte und das ihn wohl bis zu seinem Tod 1926 begleitete.47 Und er übersetzte auch selbst wieder aus dem Russischen – fünfzehn Jahre, nachdem er mit dem ›Igor-Lied‹ einen der bedeutendsten altrussischen Texte ins Deutsche übertragen hatte und nach Jahren der Übersetzertätigkeit aus anderen Sprachen: zunächst Verse von Michail Lermontow, dann auch einzelne Gedichte u.a. von Sinaida Hippius und Alexei Tolstoi.

Für sein eigenes Werk mag stimmen, was Rilke 1922 befand: Obgleich Russland für ihn sehr wichtig gewesen sei, habe es ihm keine »beschreibende[n] oder berichtende[n] Darstellungen«48 abverlangen können. Dennoch finden sich in seinem Œuvre viele russische Spuren, die dieses Lesebuch in Auswahl sichtbar macht. Vor allem aber gibt es ein poetisches Datum, an dem sich die Bedeutung Russlands für den Dichter Rilke blitzartig zeigt: Nach zehn Jahren, nicht frei von quälenden Selbstzweifeln, hatte Rilke im Februar 1922 in einem Schaffensrausch endlich die ›Duineser Elegien‹ beenden können. Im Augenblick des größten Glücks verfasste er ein Sonett und schickte es mit einem emphatischen Brief an Lou Andreas-Salomé: Dort schrieb er, er habe »den freien glücklichen Schimmel mit dem Pflock am Fuß, der uns einmal, gegen Abend, auf einer Wolga-Wiese im Galopp entgegensprang« (S. 358), gerade zu einem Weihgeschenk für den Gott der Dichtung gemacht. Das Pferd, das das Paar mehr als zwei Jahrzehnte zuvor in Nisowka beim Bauerndichter Droshshin gesehen hatte,49 sei ihm, so Rilke verzückt, »mit seinem völligen Glück, ins weitoffne Gefühl« gesprungen. Wenige Tage später war auch der Zyklus der ›Sonette an Orpheus‹, zu denen diese Verse gehörten, abgeschlossen.

Russland blieb für Rilke aber mehr als ein Erinnerungsort. Er suchte auch weiterhin Kontakt zu Russen. Die diätetische Empfehlung, die ihm Stefan Zweig in den Mund gelegt hat, könnte daher eine Erfindung sein: »Sie erschöpfen mich, diese Menschen, die ihre Empfindungen wie Blut ausspeien […] und Russen nehme ich darum nur mehr wie Likör in ganz kleinen Dosen zu mir.«50 Kann das jener Rilke gesagt haben, der des Öfteren sein »Heimweh nach russischen Menschen« (S. 306) bekundete? Als er z.B. seinem Leben 1904 eine neue Richtung geben wollte, liebäugelte er ausdrücklich wegen der vielen Russen dort mit einem Studium in Zürich. 1906 freute er sich in Paris über das Wiedersehen mit Alexander Benois und Pawel Trubezkoi. Und ein Jahr später führte ihn jenes »Heimweh« sogar zu Maxim Gorki, obschon dessen politisches Engagement Rilkes Auffassung vom russischen Künstlermenschen vollends zuwiderlief. Später freundete er sich mit der aus Russland stammenden Frau des Sozialistenführers Karl Liebknecht, Sophia, an, bemühte sich um eine Anstellung für einen russischen Diplomatensohn in der Schweiz und besuchte Vorstellungen des Tänzers Alexander Sacharow, der ›Ballets Russes‹ und des Theaters von Georgi und Ludmilla Pitojew.

Auch Spuren eines russischen Habitus – auf Leonid Pasternak hatte er bereits bei der ersten Begegnung in Moskau wie ein »feine[r] russische[r] Intellektuelle[r]« (S. 46) gewirkt – scheint Rilke über die Worpsweder Jahre hinaus behalten zu haben. Die Malerin Lou Albert-Lasard jedenfalls, mit der Rilke dann eine längere Beziehung unterhielt, hielt ihn noch 1914 im ersten Moment für einen Russen.

Darüber hinaus gab es Zeiten im Jahr, während derer die Erinnerung an Russland bei Rilke mit kalendarischer Sicherheit eintrat: Im Frühjahr, zur Zeit seiner Reisen und insbesondere während des Osterfestes kommt er in Briefen vieler Jahre auf Russland zu sprechen und auf das »wahre Ostern« (S. 304) im Kreml. Noch bis in die 1920er-Jahre hinein grüßte er seine Freundin Lou zum »russische[n] Neujahr«51 und ignorierte damit auch die Tatsache, dass der julianische Kalender in Russland mit der Oktoberrevolution abgelöst worden war.

Die Oktoberrevolution und die von ihr ausgelösten gewaltigen sozialen und politischen Umwälzungen mitsamt der Gründung des Sowjetstaates konnte Rilke, obgleich er mit dem realen Russland wenig im Sinn hatte, nicht umhin wahrzunehmen. Allerdings machte er sich über seine Urteilsfähigkeit in dieser Sache wenig Illusionen: »Was die Politik angeht, so stehe ich ihr so fern, bin so wenig fähig, ihren Entwicklungen und Rückschlägen zu folgen und sie mir zu erklären, daß es lächerlich wäre, wollte ich mich zu irgend einem Ereignis auf ihrem Felde äußern.«52 Zur Oktoberrevolution äußerte er sich dennoch. Zunächst blieb seine Position ambivalent. Er begrüßte die Ereignisse emphatisch gegenüber Katharina Kippenberg: »neue Zeit, Zukunft, endlich« (S. 341), gab aber fast im gleichen Atemzug gegenüber seiner Frau zu, die »Wirrnisse« machten ihn »mehr bange als froh« (S. 340). Letzten Endes stellte das Jahr 1917 für sein Russlandbild aber keinen wirklichen Einschnitt dar, denn bald begann er, den Bolschewismus als bloße Hülle des echten Russland zu bezeichnen – als eine »›Vogelscheuche‹, um die Westlinge und ihre rechthaberische und störende Einmischung fernzuhalten« (S. 352). Schon 1903 hatte er in diesem Sinne vermutet: »[V]ielleicht ist der Russe gemacht, die Menschen-Geschichte vorbeigehen zu lassen, um später in die Harmonie der Dinge einzufallen mit seinem singenden Herzen.« (S. 272) In seinem Todesjahr schrieb er dann beschwörend an seinen Freund Leonid Pasternak, es habe sich seither viel verändert, aber »das tiefe, das eigentliche, das immer überlebende Rußland ist nur in die heimliche Wurzel-Schicht zurückgefallen […]; wer dürfte zweifeln, daß es da ist und sich in seinem Dunkel, unsichtbar für seine eigenen Kinder, langsam, mit seiner heiligen Langsamkeit, zu einer vielleicht noch fernen Zukunft zusammennimmt?!« (S. 376)

X.

In seinen letzten beiden Lebensjahren erlebte Rilke eine russische Renaissance. Auf Anraten seines Arztes war er im Januar 1925 nach Paris gegangen, an jenen Ort, der nach den russischen Reisen so wichtig geworden war für seine Künstlerexistenz. Zudem hatte er sich seit der Begegnung mit Paul Valéry im Jahr zuvor ganz dem Französischen verschrieben: Er dichtete in dieser Sprache und bediente sich ihrer sogar in Briefen an deutsche Freunde. Nun aber wurde die Hauptstadt Frankreichs für ihn auch zu einem russischen Ort. Er traf auf viele in Paris gestrandete Emigranten aus dem Osten, die hier ein Leben mit äußerst geringer Gegenwart und ohne Zukunft führen mussten.53 »[N]ahezu alle meine Russen von früher« (S. 369) habe er wiedergefunden, vermerkte Rilke erstaunt in einem Brief. Er machte aber auch neue Bekanntschaften, etwa mit einem russischen Marionettentheater oder mit dem späteren Literaturnobelpreisträger Iwan Bunin. Vor allem aber las er zum ersten Mal »sehr eindrucksvolle Gedichte« (S. 377) von Boris Pasternak, wie er dessen stolzem Vater Leonid bestätigte.

Es soll auch die Lektüre Rilkes gewesen sein, die bei dem noch jungen Boris Pasternak das Verlangen geweckt hat, selbst zu dichten. So zufällig der zehnjährige Pasternak Rilke begegnet war, so zufällig stieß er später im Bücherregal seines Vaters auf ›Mir zur Feier‹ und das ›Stunden-Buch‹54 – und war überwältigt. Im Alter von 21 Jahren versuchte er sich an einigen Gedichten aus Rilkes ›Buch der Bilder‹, später übersetzte er auch dessen beide Requien auf Paula Modersohn-Becker und Wolf Graf von Kalckreuth. Obgleich er unter anderem Shakespeares Tragödien, Goethes ›Faust‹ und Kleists ›Der zerbrochene Krug‹ ins Russische übertragen hatte, erklärte er nur wenige Jahre vor seinem Tod, er habe in allem, was er »als Künstler schuf, nichts weiter« getan, als Rilkes »Motive zu übersetzen oder abzuwandeln«.55 Was für eine Hommage! Pasternak, der seinen autobiografischen ›Geleitbrief‹ (1931) dem Andenken Rilkes widmete, hat sein Vorbild aber auch ganz für die russische Literatur reklamiert, als er 1934 gegenüber Oskar Maria Graf erklärte, Rilke sei »ganz russisch ... Wie Gogol ... Wie Tolstoj!«56

In Rilkes Todesjahr 1926 bekannte Boris Pasternak in einem langen, überschwänglichen Brief, dem einzigen an den verehrten Rilke, er liebe ihn, »wie die Dichtung geliebt werden will und soll« (S. 381). In diesem Brief bat er, seiner Freundin Marina Zwetajewa, »eine[r] Dichterin von Geburt« (S. 380), die ›Duineser Elegien‹ zu schicken – mit einer Widmung. Dass Rilke diesen Wunsch rasch erfüllte, führte zu einem Briefwechsel, der mit seiner Intensität, seiner Unbedingtheit, seinen poetischen und erotischen Anspielungen zwischen zwei Schreibenden in der Weltliteratur einzigartig ist. Persönlich haben sich Zwetajewa und Rilke nie getroffen, blieben aber in ihren Briefen ganz auf den jeweils anderen bezogen. Rilke erwähnte niemandem gegenüber seine neue Freundin, und die 1922 aus Moskau emigrierte Zwetajewa verschrieb sich völlig ihrem »deutsche[n] Orpheus«.57 Im August verstummte der von Krankheit geschwächte Rilke, doch Zwetajewa war weder da noch nach seinem Ableben im Dezember bereit, sein Schweigen zu akzeptieren und führte das Gespräch fort: mit einem postumen Brief am Silvestertag 1926, mit ihrem Gedicht ›Neujahrsbrief‹ und mit ihrem Text ›Dein Tod‹: »denn todt bist Du nicht«.58 Durch die Verehrung Zwetajewas und Pasternaks, mithin zwei der wichtigsten Dichterinnen und Dichter Russlands im 20. Jahrhundert, besetzt Rilke einen exklusiven Platz in der russischen Literaturgeschichte.

XI.

Rilke antwortete der drängenden Zwetajewa auf ihre letzten Sendungen nicht mehr. Und er akzeptierte auch nicht jenen Alleinvertretungsanspruch, den sie für seine »geheimnisvolle Heimat« erhoben hatte: »Hör, dass Du‘s weisst: im Rainerland vertrete ich allein Russland.« (S. 390) Im Spätsommer 1926 nahm er sich in der Schweiz eine junge russische Sekretärin, die 23-jährige Genia Tschernoswitowa, durch die er »dieses liebe Russland von damals, die Erde, die Weite, die Birken« (S. 392) noch einmal zu erleben glaubte. Tschernoswitowa unterstützte ihn bei seiner Korrespondenz und seinen Valéry-Übersetzungen, frischte seine Russischkenntnisse auf, las ihm in dieser Sprache auch vor und umsorgte ihn, bis ein erneuter Klinikaufenthalt nötig wurde, bei dem Rilke am 29. Dezember 1926 starb. Nach seinem Tod forderte Marina Zwetajewa die junge Russin auf, sie solle – sozusagen als Rilkes Eckermann – unverzüglich jedes Detail ihrer elf Wochen mit dem Dichter aufzeichnen. Zwetajewa verband damit eine eigene Hoffnung. Sie wollte bei Rilke »alles über Russland ausfinden und übertragen«. Das könnte »schliesslich zu einem Buche werden, dem Rilke-Russlands-Buche, das er doch schreiben wollte – und sollte – und schliesslich doch schrieb. Man muss es nur zusammensetzen – und – da ist es!«59

Anmerkungen

1Rilke an Maurice Betz, 19.2.1923. Zit. n. MB, S. 42.

2Rilke an Hermann Pongs, 17.8.1924, B2-5, S. 308.

3Vgl. Hugo von Hofmannsthal an Theodora von der Mühll, 12.1.1927, zit. n. Rainer Maria Rilke. Chronik seines Lebens und seines Werkes. 1875-1926. Begründet von Ingeborg Schnack, hg. v. Renate Scharffenberg, Frankfurt a.M. und Leipzig 2009, S. 1043.

4Rilke an Jaroslav Vrichlický, 29.1.1896, BzP, S. 9.

5Rainer Maria Rilke: Zwei Prager Geschichten [Selbstanzeige]. In: SW VI, S. 1210.

6Rilke im Gespräch mit Zsófia Dénes, Juli 1914. Zit. nach Rilke-Chronik (Anm. 3), S. 471.

7Rilke an Frederik van Eeden, 4.3.1914. In: Christine Holste, Der Forte-Kreis (1910-1915). Rekonstruktion eines utopischen Versuchs. Stuttgart 1992, S. 288.

8Vgl. Jürgen Lehmann: Russische Literatur in Deutschland. Ihre Rezeption durch deutschsprachige Schriftsteller und Kritiker vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Stuttgart 2015, S. 13ff.

9Fjodor Dostojewski: Rede über Puschkin am 8. Juni 1880 vor der Versammlung des Vereins ›Freunde Russischer Dichtung‹. Mit einem Essay von Volker Braun. Hamburg 1992, S. 35f.

10Friedrich Nietzsche: Götzen-Dämmerung. In: Ders., Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Hg. v. Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 6, München 1988, S. 141.

11Stefan Zweig: Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers. Frankfurt a.M. 2010, S. 340.

12Lou Andreas-Salomé: Das russische Heiligenbild und sein Dichter. In: Dies., Lebende Dichtung. Aufsätze und Essays. Band 3.2: Literatur II / Ästhetische Theorie. Hg. v. Hans-Rüdiger Schwab, Taching am See 2013, S. 126.

13Lou Andreas-Salomé: Russische Dichtung und Kultur. In: Dies., Lebende Dichtung (Anm. 12), S. 30.

14Lou Andreas-Salomé: Leo Tolstoi, unser Zeitgenosse. In: Dies., Lebende Dichtung (Anm: 12), S. 77.

15Lou Andreas-Salomé: Jesus der Jude. In: Dies., Von der Bestie bis zum Gott. Aufsätze und Essays. Band 1: Religion. Hg. v. Hans-Rüdiger Schwab, Taching am See 2011, S. 171.

16Ebd., S. 172.

17Rilke an Lou Andreas-Salomé, 13.5.1897, R-LAS, S. 7.

18Vgl. Rilke an Lou Andreas-Salomé, 10.1.1912, R-LAS, S. 245.

19Rilke an seine Mutter, 7.10.1897, R-AdM I, S. 36.

20Sigmund Freud: Lou Andreas-Salomé. In: Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 23,1 (1937), S. 5.

21Andreas-Salomé, Heiligenbild (Anm. 12), S. 135.

22Vgl. Rilke-Chronik (Anm. 3), S. 68.

23Rilke an Lou Andreas-Salomé, 13.12.1926, R-LAS, S. 484f.

24Eine der Original-Illustrationen zu Tolstois ›Auferstehung‹ ist in Rilkes Nachlass erhalten (MK, S. 137).

25Vgl. Rilke-Chronik (Anm. 3), S. 90f.

26Rilke an eine Unbekannte, 12.2.1894, Rilke-Chronik (Anm. 3), S. 36.

27Andreas-Salomé, Tolstoi (Anm. 14), S. 72.

28Ebd., S. 71.

29Frieda von Bülow an unbekannt, 20.9.1899, B 2-1, S. 493.

30Rilke an Axel Juncker, 10.5.1904, R-AJ, S. 137.

31Vgl. Sophie Brutzer: Rilkes russische Reisen. Königsberg 1934, S. 76.

32Rainer Maria Rilke: Das Florenzer Tagebuch. In: TF, S. 46.

33Marina Zwetajewa an Rilke, 12.5.1926, R-MZ, S. 54.

34Rilke, Florenzer Tagebuch (Anm. 32), S. 33.

35Eine Quelle Rilkes war die 1906-09 in französischer Sprache erschienene Tolstoi-Biografie von Paul Birukov (Pawel Birjukow), die er exzerpiert hat; vgl. Rainer Maria Rilke: Notes diverses. Hg. v. Walter Simon. In: Blätter der Rilke-Gesellschaft 25 (2004), S. 184-189.

36Lou Andreas-Salomé am Sofja Schill, 10.6.1900, DLA, A:Andreas-Salomé.

37Vgl. Andreas-Salomés Gedicht ›Wolga‹: LAS-RmR, S. 132f. (mit Kommentar).

38LAS-LR, S. 69.

39Lou Andreas-Salomé: Tagebuch 1900/01. In: MK, S. 69.

40LAS-LR, S. 69.

41Ebd., S. 118.

42Heinrich Vogeler: Erinnerungen. Berlin 1952, S. 100.

43Nicht nur Rilkes Texte, sondern auch die materiellen Spuren in seinem Nachlass zeigen, wie intensiv seine Beschäftigung mit der russischen Literatur, Kultur und Geschichte gewesen ist: Rilkes Bücher mit Russlandbezug mit ihren zahlreichen Kommentaren und Anstreichungen ebenso wie Dokumente, Manuskripte, Briefe und etliche noch unveröffentlichte Exzerpte und Notizhefte; vgl. dazu den reich bebilderten Katalog der internationalen Ausstellung ›Rilke und Russland‹ (MK).

44LAS-LR, S. 69.

45Ebd., S. 120.

46Vgl. Wilhelm Herzog: Menschen, denen ich begegnete. Bern und München 1959, S. 418f. Die Erzählung erschien im Oktober- und Novemberheft von ›Das Forum‹ als beispielhafte Darstellung des Krieges aus russischer Perspektive.

47Vgl. Katharina Kippenberg: Rainer Maria Rilke. Ein Beitrag. Leipzig 1948, S. 64.

48Rilke an Robert Heinz Heygrodt, 12.1.1922, B2-5, S. 97.

49Vgl. LAS-RmR, S. 108.

50Zweig, Welt von gestern (Anm. 11), S. 154.

51Rilke an Lou Andreas-Salomé, 13.1.1923, R-LAS, S. 454.

52Rilke an Aurelia Gallarati Scotti, 17.1.1926, BzP, S. 677.

53Vgl. Rilke an Nanny Wunderly-Volkart, 26.3.1925, R-NWV II, S. 1052.

54Vgl. BP, S. 26f.

55Boris Pasternak in einem Brief, 1959. Zit. n. Michel Aucouturier, Boris Pasternak. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek b. Hamburg 1965, S. 29.

56Oskar Maria Graf: Rainer Maria Rilke und die Frauen. In: Ders., An manchen Tagen. Reden, Gedanken und Zeitbetrachtungen. München 1985, S. 189.

57Marina Zwetajewa an Anna Teskova, 15.1.1927. In: Marina Zwetajewa, Briefe an Anna Teskova und R. N. Lomonossowa. Hg. v. Siegfried Heinrichs. Berlin 1992, S. 47.

58Marina Zwetajewa an Rilke [postum], 31.12.1926, R-MZ, S. 93.

59Marina Zwetajewa an Nanny Wunderly-Volkart, 12.1.1932, R-MZ, S. 184f.

Rilkes Russland

Prolog mit Tolstoi

In seinem Essay ›Was ist Kunst?‹ forderte Lew Tolstoi vom Künstler, er solle sich in den Dienst der moralischen Verbesserung des Menschen stellen. Diese radikale Abkehr von einer auf sich selbst bezogenen Kunst, die Rilkes eigener Position von Grund auf widersprach, kannte er bereits vor den beiden Begegnungen mit dem großen Dichter. In seinem frühen Essay ›Über Kunst‹ hat er sich vorsichtig von Tolstoi distanziert.

Aus ›Über Kunst‹ (Sommer 1898)

Graf Lew Tolstoj hat in seinem letzten vielumfragten Buche ›Was ist Kunst?‹ seiner eigenen Antwort eine lange Reihe von Definitionen aus allen Zeiten vorangestellt. Und von Baumgarten bis Helmholtz, Shaftesbury bis Knight, Cousin bis Sar Peladan ist Raum genug für Extreme und Widersprüche.

Allen diesen Meinungen von Kunst, derjenigen Tolstojs mit eingeschlossen, ist aber Eines gemeinsam: es wird nicht so sehr das Wesen der Kunst betrachtet, vielmehr sind alle bemüht, sie aus ihren Wirkungen zu erklären.

Im zweiten Jahr ihrer Beziehung empfahl Lou Andreas-Salomé dem jungen Dichter mit Nachdruck eine Reise nach Italien: Rilke sollte seinen Horizont erweitern. Vor der florentinischen Renaissance-Pracht geflohen, lernte er in Viareggio die nur zwei Jahre ältere Jelena Woronina aus St. Petersburg kennen.

An Jelena Woronina, 9.3.1899, aus Arco

Meine liebe Helene …,

Ihr Brief war lieb wie Alles, was ich von Ihnen weiß und ich hab’ ihn in Dankbarkeit und Freude empfangen. Ich beantworte ihn nicht ganz so ausführlich, als ich möchte; denn ich möchte mir nichts vorwegnehmen von jenen mündlichen Antworten, welche sich ungeduldig genug auf Ihre mündlichen Fragen freuen. Denn es ist nunmehr bestimmt, daß ich nach dem 20. April für die russischen Ostern mit Lou Andreas-Salomé und ihrem Mann Dr. Andreas nach St. Petersburg reise – für 4 oder 5 Wochen. Wie ein großes Versprechen empfinde ich diese Hoffnung, welche sich, vorausgesetzt daß kein dunkler Deus ex machina sich vor die Sonne senkt, bald erfüllen wird. Der neue Norden, seine Sitten und Geselligkeiten, seine Kämpfe und Künste, die Wunder und Weiten des russischen Reiches: das Alles muthet mich an wie eine neue Schönheit, die mir noch geschenkt werden soll zu jenem besten Besitz, dessen Vertraute Sie mir in tiefen Tagen geworden sind. […]

Und wie gut zu denken, daß es Ihre Heimat ist, die zuerst nach den großen Gaben des Säens und der Sonne mich bereichern wird mit ihren Eigenarten. Denn in unserem Schauen liegt unser wahrstes Erwerben. […]

Sagen Sie mir, daß Sie bestimmt in St. Petersburg sein werden zu jener Zeit. Und vielleicht wissen Sie von einem Hôtel oder einer Pension wo man billig und nicht zu bescheiden wohnt? Dann rathen Sie mir!

Auf Wiedersehen um Ostern, meine liebe Helene …. Ich wünsche es so. Und ich sage mir zur Zuversicht: Wünsche sind die Erinnerungen aus unserer Zukunft!

Ganz der Ihre:

Rainer Maria Rilke […]

Aus Lou Andreas-Salomés ›Lebensrückblick‹