Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Catapulta

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

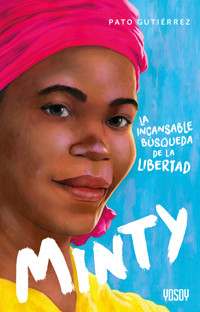

Esta es la historia de Minty. Negra, esclava, fugitiva, perseguida, la Moisés de su gente, libre... Esta es la historia de una mujer que logró vencer el miedo para conquistar la libertad. Una novela atrapante e inspiradora basada en hechos reales. "Tal vez no controles todas las cosas que te suceden, pero puedes decidir que ellas no te destruyan." - M. Angelou

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 112

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Minty

MintyLa incalzable búsqueda de la libertad

Pato Gutiérrez

Gutiérrez Méndez, Patricia

Minty / Patricia Gutiérrez Méndez ; ilustrado por Emiliano Villalba. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Catapulta , 2023.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descargaISBN 978-987-815-158-8

1. Literatura Infantil y Juvenil. 2. Libro de Entretenimiento para Niños. I. Villalba, Emiliano, ilus. II. Título.

CDD 808.899283

Minty

Pato Gutiérrez

Con ilustraciones de Emiliano Villalba

Primera edición.

Colombia 260 - B1603CPH

Villa Martelli, Bs. As., Argentina

www.catapulta.net

Coordinación editorial: Florencia Carrizo

Edición: Alejandro Palermo

Corrección: Gustavo Wolovelsky

Diseño de cubierta e interior: Verónica Álvarez Pesce

ISBN 978-987-815-158-8

© 2023, Catapulta Children Entertainment S. A.

© 2023, Patricia Gutiérrez Méndez.

Hecho el depósito que determina la ley N.o 11.723.

Libro de edición argentina.

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión, o la transformación de este libro en cualquier forma o por cualquier medio, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.

Digitalización: Proyecto451

You may not control all the events that happen to you, but you can decide not to be reduced by them.

(Tal vez no controles todas las cosas que te suceden, pero puedes decidir que ellas no te destruyan).

Maya Angelou

There is nothing to make you like other human beings so much as doing things for them.

(Nada te hace más humano como hacer cosas por los demás).

Zora Neale Hurston

PRÓLOGO

A fines de agosto de 1619, un barco inglés, el León Blanco, atracó en las costas de Jamestown, Virginia, territorio de las colonias británicas de América del Norte. Llevaba una carga particular: veinte hombres africanos, esclavizados, que fueron vendidos en esas tierras. Así comenzó una de las etapas más vergonzosas y tremendas de la historia de la humanidad.

Esa es la fecha que se toma como referencia del inicio de la esclavitud como práctica sistemática en los Estados Unidos.

Llevaban, desde África, a hombres y mujeres jóvenes, los más fuertes, y también a niños, para obligarlos a trabajar. Viajaban en la bodega del barco, encadenados de pies y manos; a veces, sentados; a veces, acostados uno al lado del otro. El veinte por ciento no llegaba vivo debido a las condiciones del viaje. Si se enfermaban, eran lanzados al mar para que no contagiaran a los demás.

Se estima que, entre los siglos XV y XIX, el tráfico de seres entre ambos continentes alcanzó a once millones de africanos (hombres, mujeres y niños), seiscientos mil de los cuales llegaron al territorio que actualmente pertenece a los Estados Unidos.

La economía del norte de aquel país era industrial. La economía del sur, en cambio, dependía de plantaciones; principalmente, de azúcar y tabaco. Con la llegada de la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, las plantaciones de algodón adquirieron especial importancia, ya que producían la materia prima que se vendía a Inglaterra para la manufactura.

Así, el comercio de esclavos, mano de obra gratuita, se intensificó.

En 1807, durante la administración del presidente Thomas Jefferson, se prohibió la importación de esclavos, pero no se abolió la esclavitud. En consecuencia, la vida de estos esclavos aumentó su valor como mercancía de intercambio.

Las condiciones de vida se recrudecieron. En muchos casos, los dueños de las plantaciones obligaban a sus esclavas a tener hijos (ya fuera con otros esclavos o abusadas por ellos mismos) porque la ley indicaba que los hijos de las esclavas pertenecían al dueño y no a la madre.

Muchos intentaron escapar. Como fuera. Henry “Box” Brown se metió a sí mismo en una caja y se envió a Filadelfia, donde logró vivir como hombre libre. Otros iniciaron rebeliones, como Nat Turner, en 1831.

Si los atrapaban escapando, la reprimenda era fatal. Y pública, como advertencia a otros esclavos. Los estaqueaban durante días sin alimento ni bebidas, o les cortaban un pie, una oreja o una mano. Los latigazos eran moneda corriente. Muchas familias quedaban separadas porque alguno de los miembros era vendido para saldar deudas.

Hubo códigos.

Música.

Uno de los medios con que un esclavo les comunicaba a los demás que tenía planeado escaparse, sin que se dieran cuenta los hombres blancos, era el canto. Canciones como Bound to go, Follow the Drinkin’ Gourd —que hacía referencia a seguir la Osa Mayor, la constelación que los conduciría al norte—, Swing low,sweet charriot o Go down, Moses. Algunas de ellas llegaron hasta nuestra época, interpretadas por grandes músicos, como Louis Armstrong.

Los que no lograban escapar usaban la creatividad como forma de resistencia. Cantaban a un ritmo lento y trabajaban al compás de la música. Lento. Si un esclavo trabajaba despacio, el capataz de la plantación podía reprimirlo; pero si todos lo hacían, no podía tomar medidas al respecto.

Quienes lograron escapar formaron, junto con abolicionistas —hombres y mujeres sin importar el color de piel—, una red clandestina que ayudaba a quienes quisieran escapar de las plantaciones. Se llamó Underground Railroad —Tren Subterráneo— y operó en los Estados Unidos y Canadá. Usaban términos ferroviarios como distracción para los cazarrecompensas y los dueños de las plantaciones.

Los “conductores” o “maquinistas” eran los encargados de ayudar a los esclavos fugitivos. Les indicaban el camino, les facilitaban disfraces, mapas, rutas a seguir o escondites. Las “estaciones” eran las casas seguras en donde podían esconderse en camino hacia algún estado libre.

A los esclavos fugitivos se los llamaba “pasajeros” y las rutas o caminos de escape eran conocidos como “carriles”.

Entre 1861 y 1865, los Estados Unidos entraron en una guerra civil cuando los estados del sur —llamados la Confederación— se separaron de los estados del Norte —llamados de la Unión—. El foco del conflicto era la emancipación de los esclavos. Para ese momento, se calcula que había cuatro millones de personas esclavizadas.

Hasta el fin de la guerra, el Tren Subterráneo ayudó a liberar a miles de seres humanos. Fueron muchos los que arriesgaron sus vidas para ayudar a hombres, mujeres y niños a ser libres: prestando sus casas, cobijando fugitivos por los que se ofrecían grandes recompensas, dándoles trabajo, llevándolos en sus carretas.

Pero hubo alguien, una mujer, que fue más allá de lo posible. Más allá de lo imaginable.

CAP. 1

Todo empezó con un muerto. Mejor dicho, empezó una semana antes de esa muerte, pero yo no lo sabía entonces.

Había sido un día agotador, y solamente quería llegar a la cabaña y dormir. No creo que exista algún trabajo peor que recolectar algodón. Aunque lo prefería antes que trapear y cocinar en la casa de los Brodess.

Terminamos bastante tarde aquel día. No podíamos irnos hasta que el sol se ocultara. Mientras caminaba hacia la cabaña hice lo mismo que hacía últimamente todas las noches: le recé a Dios Todopoderoso para que convirtiera al señor Brodess en un buen cristiano. Que entendiera que, para nosotros, nuestra familia era tan importante como para él la suya. Nosotros también amábamos. Me aterraba la idea de que pudiera vender a alguien de mi familia. Ya habíamos perdido a mi hermana mayor cuando la vendió al sur. Nunca más la vimos. Todavía resuena en mi cabeza el llanto silencioso de mi madre en la oscuridad de la noche cada vez que recordaba ese hecho.

Llegué a la cabaña y mi mamá estaba preparando la comida para todos. Junté agua y me lavé un poco. Estaba muy nerviosa por la cita que tendría al otro día. Así que me acosté prácticamente sin comer.

Me despertaron mis propios gritos en medio de la madrugada. Abrí los ojos y vi a mi hermano, que me zarandeaba mientras decía:

—¡Minty! ¡Minty! ¡Despierta! ¿Otra vez los sueños?

Miré alrededor para ubicarme. Los sueños eran cada vez más vívidos y no podía distinguirlos de la realidad.

Me senté en el catre, acaricié a mi hermano.

—Estoy bien. Estoy bien. —Él se quedó observándome, como con desconfianza—. Ve a dormir, en serio. Estoy bien.

Caminó hasta su catre sin dejar de mirarme, preocupado.

Volví a acostarme. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que me había dormido con el pañuelo en la cabeza. Siempre usaba un pañuelo en la cabeza.

Tengo doce años. Estoy en una tienda del pueblo. Escucho a un hombre blanco gritarle a un chico negro y decirle que cuando lleguen a la casa lo azotará. El chico sale corriendo del negocio y el hombre blanco me pide que lo detenga. Pero no quiero obedecerlo.

No puedo. Mi carne conoce muy de cerca el látigo. Si puedo evitárselo a aquel chico, lo haré. El hombre blanco se enoja tanto conmigo que me lanza un pesado objeto de metal directamente a la cabeza. No llego a enterarme de qué objeto es porque me desmayo al instante.

Me despierto una semana después, al lado de mamá, que llora de emoción al verme por fin despierta.

Lo cierto es que me quedaron dos cicatrices. Una, en la cabeza; por eso uso un pañuelo. La otra cicatriz no puede verla nadie excepto yo: en ocasiones tengo visiones o sueños premonitorios. Últimamente tenía el mismo sueño; veía caballos en mis pesadillas. Caballos que galopaban a toda velocidad, persiguiendo a personas que corrían hacia el río. Perros llenos de odio que les ladraban a esos fugitivos. ¿Estaba yo entre ellos? No lograba verme. El miedo terminaba despertándome.

***

Al mediodía del día siguiente, John Tubman, mi esposo, pasó a buscarme y me acompañó a ver a un abogado.

Era una oficina pequeña, con dos salas. En la primera había un escritorio y una secretaria. La oficina desbordaba de gente. Era el único abogado que tenía clientes negros y esclavos. Además, era sábado. Y los sábados a la tarde empezaba el día libre en las plantaciones.

Después de esperar más o menos una hora, la secretaria nos hizo pasar a la otra sala. Nos recibió un hombre blanco, pequeño y con poco pelo. Se presentó como el abogado Parker. No sé cómo se me había ocurrido que el abogado pudiera ser negro como mi esposo y yo.

En cuanto nos sentamos, fue directo al tema que nos interesaba. Nos contó que, según sus averiguaciones, antes de morir, la señora Mary Pattison Brodess había dejado una especie de resolución por la cual mi madre, al cumplir cuarenta y cinco años, quedaría libre. Sin embargo, luego de la muerte de la señora Brodess, mi madre y mi familia entera pasamos a ser propiedad de su hijo, Edward.

—¿Pero ellos sabían sobre la liberación de mi mamá? —le pregunté al abogado.

—Sí —me contestó—. Pero, con la prohibición de importar esclavos, toda la familia de su madre se volvió muy valiosa. Así que, entiendo, han preferido ocultar el caso.

John me dio la mano. Inspiré profundo.

—¿Y no se puede hacer nada?

—Lamentablemente, no, señora Tubman. No contamos con evidencia. Dudo de que la familia Brodess esté dispuesta a acercarnos el papel donde se registra la intención de libertad de su madre.

Fue la primera vez en mi vida que, luego de tener una esperanza, la veía caerse y romperse como una copa de vidrio que se resbala de las manos. Estaba devastada. Habían mantenido esclava a mi madre por más de diez años, aun cuando se suponía que ya era libre. Y a nosotros, sus hijos, también. Sentí algo que nunca había experimentado: decepción. Al salir de la oficina del abogado, a pesar del sol que iluminaba todo, me pareció que entraba en un túnel. Debo de haber expresado mi estado de ánimo en mi cuerpo, porque mi esposo me abrazó, como sosteniéndome.

Ese fue el día en que entendí que la libertad no se otorga, se toma. Así, sin más. Y, si yo no podía ser libre, entonces prefería estar muerta.

CAP. 2

Era libre, pero me mantenían cautiva.

Rezaba todas las mañanas y todas las noches. Ya había dejado de pedirle a Dios que convirtiera al señor Brodess en un buen cristiano. Ahora rezaba para que se lo llevara. Ni siquiera sentía culpa por desear la muerte de alguien.

Sin embargo, a veces hay que tener cuidado con lo que se desea. Una tarde entré en la cabaña y encontré un silencio que pesaba. Me llamó la atención. Se notaba que no era silencio de cansancio, sino de miedo. Me había convertido en experta en distinguir el miedo entre todos los demás sentimientos.

—El señor Brodess ha muerto —dijo mamá mientras pasaba unos pedazos de pollo por harina de maíz.

Me senté en una silla cerca de ella y observé cómo encendía el fuego para freír el pollo. Sentí un fuerte dolor de cabeza. No era la cicatriz, era la culpa. Le había pedido a Dios que se llevara al señor Brodess y Él me había escuchado. Tuve la necesidad de salir de ahí.

Tomé la tina y fui a buscar agua para limpiarme, como si la culpa y la incertidumbre pudieran limpiarse con agua. ¿Qué sería de mis padres, de mis hermanos, de mí si la familia Brodess decidiera vendernos? Si tuvieran que pagar deudas, no les importaría separar a mi familia. La sola posibilidad de que pudieran mandarnos de Maryland a Georgia o a Misisipi me daba escalofríos. Los herederos podrían vendernos a todos.

¿Qué sería de Big Joe?

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)