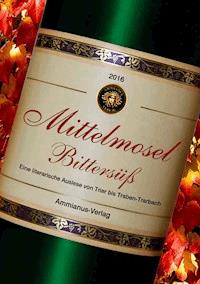

9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ammianus-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der bunte Mix aus Krimi, Liebe, Horror und Historischem bietet Lesevergnügen für Jung und Alt. Renommierte Autoren schicken den Leser auf eine literarische Reise an die Mittelmosel. Die vorliegenden Erzählungen ranken sich dabei auf individuelle und kreative Weise um die verschiedenen Weinlagen von Trier bis Traben-Trarbach. Dunkle Familiengeheimnisse, erotische Begegnungen, tödlicher Wein, eine detektivisch veranlagte Katze und eine lyrische Darstellung der biblischen Sintflut: Die Anthologie verknüpft Texte der unterschiedlichsten Genres zu einer bunten literarischen Mischung. Regionale und überregionale Autoren haben dem edlen Tropfen ein literarisches Denkmal gesetzt. Der Leser ist eingeladen, altehrwürdige Winzertradition, liebenswerte Dorfgemeinschaften, spannende Geschichten und witzige Anekdoten zu entdecken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 302

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Ammianus-Verlag

Hrsg. Michael Kuhn

Mittelmosel Bittersüß

Eine literarische Auslese von Trier bis Traben-Trarbach

Geschichten

Impressum

Erste Auflage August 2016

© 2016 Ammianus GbR Aachen

Alle Rechte vorbehalten. Der Druck, auch auszugsweise, die Verarbeitung und Verbreitung des Werks in jedweder Form, insbesondere zu Zwecken der Vervielfältigung auf digitalem oder sonstigem Wege sowie die Verbreitung und Nutzung im Internet dürfen nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung des Verlags erfolgen. Jede unerlaubte Verwertung ist unzulässig und strafbar.

Copyright der Hintergrundfotos: Claudia Petry, Sven Finke, Mireille Göhlen, Tourist Information Römische Weinstraße, Michael Kuhn, Trier Tourismus, Gemeinde Graach, Ortsgemeinde Neumagen-Dhron, The nightfly project – Jörg Kinn (Piesport), Tourist-Information Ruwer

Umschlaggestaltung: Thomas Kuhn Lektorat:Melanie Kaesler Korrektorat: Judith Vogt, Jörg Stöver Satz: Michael Mingers Druck: tz-verlag

Printausgabe-ISBN:978-3-945025-40-6eBook-ISBN:978-3-945025-55-0

www.ammianus.eu

Vorwort

Die Idee für diese Anthologie entstand – wie kann es anders sein – bei einer Weinprobe: Ein Ammianus-Autorentreffen legte den Grundstein für das vorliegende Buch.

Obwohl viele Autoren sofort Feuer und Flamme waren und bereits ihre Lieblingsweinlage kannten, die Teil ihrer Erzählung werden sollte, dauerte es noch fast ein Jahr, bis das Projekt langsam Gestalt annahm.

Einem literarischen Wanderführer gleich besucht das Buch die zahlreichen Weinorte zwischen Trier und Traben-Trarbach. Fühlen Sie sich dazu eingeladen, abends bei einem Glas Wein noch ein wenig zu lesen und damit den Ort, seine Geschichte und seinen Wein kennenzulernen!

Es geht nicht um eine reine Sammlung bereits bekannter Mosel-Anekdoten oder Sagen und Legenden, vielmehr hat jeder Autor seine eigene Stimme, seine eigenen Vorlieben. Somit finden Sie hier Historisches und Zeitgenössisches, Kriminelles und Romantisches nah beieinander.

Verstärkung erhielten die Ammianus-Autoren von einer ganzen Reihe Mosel-Autoren, die sich ihrer Heimat bereits in Kurzgeschichten oder Romanen gewidmet haben.

Ich bin mir sicher, dass die »Literarische Auslese von Trier bis Traben-Trarbach« die Weinfreunde unter Ihnen ebenso begeistert wie die Bibliophilen, die Einheimischen ebenso wie die Touristen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit »Mittelmosel Bittersüß«!

Michael Kuhn (Herausgeber)

Günter Krieger: Wenn das vierte Lichtlein brennt

Ich, ein Taugenichts? Wer hat Ihnen das geflüstert? Vergessen Sie’s, ich bin alles andere als ein Taugenichts. Ich habe immer daran geglaubt, dass meine Pechsträhne eines Tages ein Ende haben wird! Nein, gewusst habe ich es. In meinen Träumen habe ich im Geld gebadet wie Dagobert Duck. Und wenn man fest an seine Träume glaubt, dann gehen sie in Erfüllung. Ja, Maria hat schon recht, wenn sie mich einen Träumer nennt. Aber nicht einen Augenblick lang hat dieser Träumer daran gezweifelt, dass der Tag der Wende kommen wird.

Was schert mich jetzt noch mein Job, den ich verlor? Nie wieder werde ich mich über idiotische Vorgesetzte ärgern müssen. Sobald ich meinen Plan in die Tat umgesetzt habe, können wir leben wie die Maden im Speck. Und der Rest der Welt kann uns kreuzweise. Maria wird zweifellos wissen wollen, wie ich an das Geld gelangt bin. Da die Wahrheit für sie inakzeptabel wäre, werde ich einfach behaupten, die Kohle im Spielcasino gewonnen zu haben. Okay, ich habe ihr zwar hoch und heilig versprochen, nie wieder ein Spielcasino zu betreten, aber ihr Ärger wird sich angesichts der Scheine, mit denen ich vor ihrer hübschen Nase wedeln werde, in Grenzen halten. Der Tag der Wende ist da, glauben Sie mir.

Dass dieser Tag ausgerechnet der vierte Adventssonntag sein würde, haben mir meine Träume nicht verraten. Endlich gibt es einen Grund, sich auf das nahende Weihnachtsfest zu freuen, vor dem mir gestern noch graute. Zwei Jahre lang – so lange bin ich inzwischen ohne Job – waren wir nicht in der Lage, uns ordentlich zu beschenken. Zugegeben, Maria ertrug die Leere unter dem Tannenbaum recht tapfer. Vielmehr fuchste es sie, dass ich meinen Kummer im Wein ertränkte.

»Der Wein bringt dich eines Tages noch um!«, sagte sie.

»Sicher nicht«, erwiderte ich.

»Doch, der Wein ist dein Tod, lass es dir gesagt sein!«, beharrte Maria prophetisch. Nun ja, dachte ich, es gibt schlimmere Tode, als nach drei Flaschen besten Trierer Deutschherrenbergs den Löffel abzugeben. Wenngleich ich zugeben muss, dass der edle Riesling viel zu schade ist, um sich damit die Kante zu geben. Es ist, um ehrlich zu sein, sogar eine Schande, ja geradezu barbarisch. Zum Betrinken wäre Sangria im Tetrapak wesentlich geeigneter. Und preiswerter wäre es auch. Wie auch immer, den Heiligen Abend verbrachte ich besoffen auf dem Sofa. Maria behauptet, ich hätte unflätige Lieder gesungen, aber ich erinnere mich nicht.

Dieses Jahr wird alles anders sein. Maria zuliebe werde ich sogar nüchtern bleiben, auch wenn es diesmal einen guten Grund gäbe, sich den Hals volllaufen zu lassen.

Angefangen hat alles heute Nachmittag, als ich mich auf dem Sofa vor der Glotze räkelte und Maria die vierte Kerze des Adventskranzes mit einer Feierlichkeit entzündete, die ich für unangebracht hielt. Der tadelnde Blick meiner Frau war nur schwer zu ertragen, und ich überlegte fieberhaft, wie ich dieser Psycho-Hölle entkommen könnte, zumal Maria den guten Riesling vorsorglich versteckt hatte. Das Versteck in unserer übersichtlichen Sozialwohnung zu finden, wäre mir wohl gelungen – in ihrem Kleiderschrank, zwischen all den Klamotten, wie ich vermute –, aber das hätte Krieg bedeutet. Außerdem löste sich das Problem dann von selbst.

»Warum hockst du tagein, tagaus auf diesem blöden Sofa?«, sagte Maria. Das fragt sie jeden Tag.

»Was sollte ich sonst tun?«, gab ich zurück, obwohl ich ihre Antwort längst kannte.

»Du könntest an die frische Luft gehen und dich bewegen, das würde dir guttun!« Diesmal fiel ihr noch etwas ein: »Vor dem Aldi steht ein Tannenbaumverkäufer. Warum gehst du nicht hin und kaufst uns einen? Oder willst du Weihnachten ohne Christbaum feiern?«

Gerne hätte ich erwidert, dass es mir ziemlich wurscht sei, ob bei uns zu Weihnachten ein Christbaum in der Ecke stehe oder nicht, doch plötzlich hielt Maria einen 20-Euro-Schein in ihren Händen.

»Beweg deinen Hintern und tu zur Abwechslung mal was Sinnvolles. Aber lass dir bloß keinen Winzling andrehen!«

Ich starrte auf den Geldschein und wusste, was zu tun war.

Neuer Besitzer des 20-Euro-Scheines wurde nicht der Tannenbaumverkäufer, sondern der Wirt der »Glocke«. Mit 20 Euro lässt sich der größte Durst schon stillen. Blieb der Umstand, dass ich immer noch keinen Tannenbaum hatte, und ein Krach mit Maria ist kein Zuckerschlecken. Aber die Lösung für dieses Problem war bereits in meinem Kopf gereift, als ich den Geldschein in ihren Händen gesehen hatte.

Als ich die »Glocke« verließ, legte ich einen recht zügigen Fußmarsch Richtung Mattheiser Wald hin. Unter meinem Mantel trug ich einen Fuchsschwanz, den ich vorsorglich der heimischen Werkzeugkiste entnommen hatte. Schon dämmerte es, und das war gut so. Niemand sollte mitkriegen, dass ich mit einem geklauten Baum aus einem Naturschutzgebiet stolzierte.

Im Mattheiser Wald war ich mutterseelenallein – zunächst. Ich begann meine Suche nach einem geeigneten Baum, der Marias gehobenen Ansprüchen gerecht würde. Aber noch bevor ich fündig wurde, geschah etwas, das unser Leben völlig verändern wird: Ich wurde Zeuge eines Verbrechens, vielmehr der Vertuschung eines solchen.

Zuerst glaubte ich, es sei ein großes Tier, das dort durch das Unterholz stapfte. Aber schnell wurde mir klar, dass es sich in Wirklichkeit um einen äußerst kräftig gebauten, männlichen Homo sapiens handelte, der ein offensichtlich totes Exemplar seiner Gattung geschultert trug. Siedend heiß durchfuhr es mich: Da versucht jemand, eine lästige Leiche loszuwerden! Und dieser Jemand war logischerweise nicht daran interessiert, beobachtet zu werden. Also kauerte ich mich hinter ein Gebüsch. Die Gestalt des hünenhaften Mannes kam mir irgendwie bekannt vor.

Er blieb stehen und ließ die Leiche zu Boden gleiten, zog einen Klappspaten hervor und begann, ein Erdloch zu graben. Als es tief genug war, ließ er die Leiche darin verschwinden und schaufelte alles wieder zu. Mit Zweigen und Ästen bedeckte er die Stelle, warf verstohlene Blicke in alle Richtungen und machte sich daran, den Ort des verbrecherischen Begräbnisses zu verlassen. Ich hielt den Atem an: Er kam geradewegs auf mein Versteck zu.

Es wäre übertrieben zu behaupten, dass ich mir vor Angst in die Hosen machte, aber ein wenig bange war mir schon zumute. Immerhin war das ein Mörder, der da Schritt für Schritt näher kam. Was, wenn er mich erblickte? Vermutlich würde er nicht zögern, auch mich zu töten, so wie das in den Fernsehkrimis immer geschieht. Er war von kräftiger Statur; sicher bereitete es ihm keinerlei Mühe, einem Menschen mit bloßer Hand das Genick zu brechen. Meine Finger krampften sich um den Griff meines Fuchsschwanzes – eine lächerliche Waffe, wenn man einem skrupellosen Verbrecher gegenübersteht. Und dann – nun stockte mir ehrlicherweise doch der Atem – erkannte ich das Gesicht des Kerls.

Er ging vorüber, kaum fünf Schritte entfernt, ohne mich zu bemerken. Glück gehabt, Sie sagen es. Doch ich war mir sicher: Dieser Kriminelle war kein geringerer als Bert Gatzen, millionenschwerer Manager der hiesigen TREVERUM-Werke, jenem Laden, der mich vor zwei Jahren auf die Straße gesetzt hat. Bert Gatzen! Hinter vorgehaltener Hand wurde er von den Angestellten immer nur Bill Gates genannt, nicht etwa wegen der Initialen, sondern wegen seines Reichtums. Ein halbes Dutzend nobler Sportlimousinen, so munkelt man, nennt er sein Eigen, ebenso zahlreiche Villen im In- und Ausland, zudem Yachten in Monte Carlo und was weiß ich wo, einen Privatjet und zehn Weiber an jedem Finger. Ein millionenschwerer Junge eben, dessen Reichtum schwerlich von seinen Firmenbezügen allein herrühren dürfte. Das Rätsel, das schon so manchen beschäftigt hat, ist nun gelöst. Von mir. Auch wenn die Lösung keine echte Überraschung darstellt: Bill Gates ist in krumme Geschäfte verwickelt! Und krumme Geschäfte haben von Zeit zu Zeit nun mal die eine oder andere Leiche zur Folge.

Ob ich zur Polizei gehe und meine Beobachtungen zu Protokoll gebe? Den Teufel werde ich tun! Warum soll ich eine Milchkuh töten, die mich nähren kann? Ich bin sicher, dass Bill Gates sich mein Schweigen gern erkaufen möchte. Ein bescheidenes Milliönchen – für ihn sind das nur Peanuts – muss er schon rausrücken, damit ich für immer meinen Mund halte. Noch heute Abend werde ich ihn in seiner noblen Villa auf dem Petrisberg aufsuchen. Er wird ganz schön blöd aus der Wäsche gucken, doch was bleibt ihm übrig, als meiner Forderung nachzukommen? Oh, Sie machen sich Sorgen um mein Genick? Das brauchen Sie nicht, ich passe gut auf mich auf. Ich werde Vaters alte Jagdpistole – endlich mal ein nützliches Erbstück – bei mir tragen, falls Billie auf dumme Gedanken kommen sollte.

Verstehen Sie nun, warum ich diesen vierten Advent als den Tag der glücklichen Wende bezeichnet habe? Der Erlöser ward mir geboren, halleluja! Auch Ihnen wünsche ich ein frohes Fest!

*

»Trierischer Volksfreund« vom 23.12.:

Tödlicher Einbruch –

TREVERUM-Manager tötet Dieb wohl in Notwehr

Trier. Das Drama ereignete sich in der Nacht zum Montag auf dem Petrisberg. Für einen 35-jährigen Arbeitslosen aus Trier war der Einbruch in die Villa des TREVERUM-Topmanagers Bert Gatzen sein letzter: Der Eigentümer ertappte den Dieb auf frischer Tat. Als es zum Handgemenge kam, zog der Einbrecher eine Schusswaffe. Gatzen gelang es nach eigener Aussage, ihn mit einer Weinflasche niederzustrecken. Der Schlag auf den Kopf verletzte ihn so schwer, dass er noch auf dem Weg ins Krankenhaus seiner Verletzung erlag. Gatzen, so heißt es von der Pressestelle der Polizei, erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden. Alles deute auf Notwehr hin.

War der Einbruch des arbeitslosen Trierers möglicherweise ein Racheakt? Vor zwei Jahren war dem leitenden kaufmännischen Angestellten von der TREVERUM-Geschäftsleitung fristlos gekündigt worden. »Er war unzuverlässig und trank während der Arbeitszeit«, hieß es dort auf Anfrage unserer Redaktion. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Günter Krieger

Günter Krieger, Jahrgang 1965, lebt in Langerwehe-Schlich. Die ersten Lebensjahre verbrachte er auf Schloss Merode, wo sein Vater als Kastellan tätig war. Seit 1999 ist er freier Autor und verfasst unter anderem Historienromane, die in seiner Heimat spielen. Erstmals bekannt wurde er durch seine Merode-Trilogie. Im Ammianus-Verlag erschienen bisher sein Mittelalterepos »Die gefangenen Seelen« sowie die Trilogie um »Richarda von Gression«.

Moselwein – und ich

Schon als Zwölfjähriger war ich ein großer Weinkenner. Besonders angetan hatten es mir der Klöbener Krötenpfuhl, die Oberföhringer Vogelspinne und das Hupfheimer Jungferngärtchen. Nee, getrunken habe ich die nicht – hallo?! –, ich war doch erst zwölf. Die nicht mehr ganz jungen Leser und Loriot-Fans werden sich an den Besuch des Weinvertreters Blümel bei Frau Hoppenstedt erinnern.

»Von deutschen Sonnenhügeln frisch auf den Tisch! Eine 77er Oberföhringer Vogelspinne, abgezapft und original verkorkt von Pahlgruber & Söhne: Was spüren sie auf der Zunge?« – »So ein pelziges Gefühl.« – »Falsch! Die Oberföhringer Vogelspinne ist blumig und überrascht durch ihre fruchtige Frische!« Für mich war das einprägsamer als die Binomischen Formeln.

Judith C. Vogt: Schwarzer Wein

Ist es nicht immer die Dunkelheit?

Dieser Gang im Keller, in den du hineingehen musst, um das Licht anzuschalten, tastend mit der Hand … Du sagst dir, dass deine Hand auf den rauen Putz stoßen wird, wie immer, dass deine Finger den Lichtschalter finden werden, wie immer, und dass das Licht angehen und dir die Angst nehmen wird, wie immer. Aber gleichzeitig schreit eine Stimme in deinem Kopf: »Und was, wenn nicht?«

Ich sehe die kleine Pforte vor mir, natürlich ist es mittlerweile dunkel geworden, und ich schalte den Blitz meines Handys als Taschenlampe ein, damit mir das Licht enthüllt, was mir auch die Sonne am Tag enthüllen würde. Keinesfalls ist es möglich, dass der Weinhang nachts anders aussieht! Keinesfalls können die Schatten der Pforte so dunkel sein, dass ich mir ein Messer wünsche, um sie zu zerschneiden.

Nein, alles ist, wie es sein soll, nur dunkler – und es ist doch auch immer nur meine eigene Fantasie, die ihre Kreise in meinem Innersten gezogen hat. All die Angst kommt aus dem Innen und niemals aus dem Außen!

Das grelle Licht der Handytaschenlampe vertreibt die Schatten unter der gemauerten Pforte. Tiefschwarz liegen die Fugen zwischen den Schiefersteinen, undurchdringlich, egal, welches Licht ich mitbringe. Aber was interessieren mich die Fugen? Ich muss wissen, was hinter der Mauer ist.

Sicherlich ist es nichts, nichts außer einer dünnen Erdkrume, durch die sich die Weinreben in den Schiefer gekrallt haben. Nichts außer den Stöcken, an denen die Pflanzen festgebunden sind. Nichts außer den beinahe mit Bewusstsein verschlungenen Ranken der Weinstöcke.

Alles, was ich mir vorstelle, ist nur innen und nicht außen.

Meine Hand tastet nach dem Tor in der Pforte. Kaum kann das grelle bläuliche Licht die Schatten durchschneiden. Ich sehe nicht, wonach ich greife. Meine Finger packen kaum die Klinke, da gibt die Tür schon nach, als hätte ich ein prekäres Gleichgewicht gekippt – sie schwingt auf und lässt mich ein.

Willkommen, Miriam, auf der Felslay.

»Willkommen, Miriam, auf dem Felsleyen-Weingut!«, begrüßte mich die Winzerin, die passend zu dem kleinen Stück Weinlage, das sie sich zugelegt hatte, Leyendal hieß. Ich hatte mir jemand anderen als sie vorgestellt, jemand Älteren, Rundlicheren, Herzlicheren. Nicht diese kalt aufragende Frau mit der Hochsteckfrisur, dem langen Hals und dem blutroten Kleid, das am Knie geschlitzt war und ihr Bein hervorlugen ließ, wie eine Wunde den Knochen zeigt. Sie war undefinierbar älter als ich, ein Alter, das ohne Falten und graue Haare durch den klugen, überlegenen Blick zum Vorschein kam. Dass sie mich duzte, obwohl wir uns noch nie zuvor gesehen hatten, während sie mir die eisige Rechte hinstreckte, meine Hand drückte und sich mit »Leyendal« vorstellte, tat sein Übriges dazu, dass ich mich wie ein Kind fühlte.

Das Felsleyen-Weingut hatte alles richtiggemacht, zumindest glaubte ich das als jemand, der keine Ahnung von Wein hatte. Frau Leyendal hatte eine Parzelle der Felslay gekauft und dort still vor sich hin gewinzert, um im vergangenen Herbst schließlich mit limitierten Flaschen eines Rotweins hervorzutreten. Rotwein, auf einem Schieferhang an der Mosel – selbst mir war klar, dass das kein Erfolgskonzept sein konnte; das hatten schon andere vor ihr ausprobiert, und es war nichts Bemerkenswertes dabei herausgekommen.

Doch beim Felsleyenrot war das anders: Es gab in diesem ersten Herbst gerade so wenig Wein, dass sie Freunde, Nachbarn und Neugierige, die sie handverlas, damit auf ihrem Hof verköstigen konnte. Der Wein war so gut, dass er in entsprechenden Facebookgruppen und Foren rasch zur Legende stilisiert wurde – was ich wiederum nur wusste, weil Nadine Beumel es mir erzählt hatte, und Wein, speziell der aus ihrem Heimatort, war ihr Steckenpferd.

Ansonsten war Nadine Beumel als Sozialarbeiterin tätig, genau wie ich – ich hatte allerdings beschlossen, im Januar und Februar aus Spaß an der Freude weiter am Flüchtlingsprojekt zu arbeiten, obwohl die Stadt mir die befristete Stelle nicht verlängert hatte. Nun hatte ich aber im März einen Job an der Trierer Uni erhalten. Wenn ich den Dank meiner Kollegen hätte essen können, wäre ich noch länger in Mertesdorf geblieben, aber ich hatte mich doch schweren Herzens vom Projekt verabschieden müssen. Nadine hatte mir in meiner vorletzten Woche eine Eintrittskarte in die Hand gedrückt – Postkartenformat, Weinblätter und -ranken waren darin eingeprägt, und handgeschrieben stand dort, dass ich zur Weinprobe im Felsleyengut eingeladen sei.

Als jemand, der – anders als Nadine – nicht im Wein-Biz großgeworden ist, freute ich mich zwar, aber in meiner Unkenntnis war mir nicht klar gewesen, welche große Ehre mir zuteilgeworden war. Nadine klärte mich gerne und mit blumigen Worten auf. Ich hörte artig zu, doch mein erster Gedanke galt Linus, und ich weiß nicht genau, warum ich ihn auch noch aussprach: »Wird Linus auch da sein?«

Nadine sah mich an und grinste breit. »Ähm. Die Karte … also, der Linus. Hör mal, Miriam, Linus war uns auch ’ne große Hilfe, keine Frage … Aber … Na ja, die Karten sind sehr, sehr rar. Mehr als eine hab’ ich einfach nicht bekommen. Und Linus – na ja, er ist ja als Hiwi bezahlt worden und nicht einfach aus purer Menschenfreundlichkeit hiergeblieben, anders als du.«

»Bei dem Gehalt, das euch anderen so winkt – ihr bleibt doch alle aus purer Menschenfreundlichkeit!«, lachte ich in dem Versuch, von Linus abzulenken, und Nadine lachte mit. Linus war natürlich nicht aus der Welt – zum einen war es von Mertesdorf nach Trier ein Katzensprung (aber ich wusste ja, wie oft man sich nach Feierabend dazu aufraffen konnte, hinzufahren) und zum anderen würde er immerhin bald auch nach Trier zurückkehren, um seine Masterarbeit zu schreiben. Sicher hatten wir dann wieder mehr Kontakt. Vielleicht auch nicht. Bei dem nicht gerade abwechslungsreichen Freizeitangebot in Mertesdorf war nichts dabei gewesen, nach Feierabend mit der vier Jahre älteren Sozialarbeiterin einen trinken zu gehen – in Trier hatte er jedoch sicherlich andere Freunde, und wir würden nichts mehr miteinander zu tun haben.

Ich war also allein am Felsleyengut angekommen. Unter »Weingut« hatte ich mir immer große, von Weinhängen umfriedete Gehöfte vorgestellt, weiß gekalkt mit großzügigem Hof hinter dem Torbogen. Das Haus, vor dem ich stand, war alt, schmal und zeichnete sich vor allen Dingen durch drei Eingänge aus: Einer führte in einen angebauten Trakt, der mich eher an die unromantische Form eines Schuppens erinnerte, der zweite oberhalb einer engen, steilen Treppe ins Wohnhaus und der dritte Eingang in den Keller, der noch älter schien als der Rest des Hauses, gefügt aus flachen Schiefersteinen wie eine lauernde Höhle. Frau Leyendal stand wie der Geist einer anderen Zeit – der Zwanziger Jahre oder einer ähnlich kühlen, bittersüßen, wunderschönen Epoche – am Kopfende der schmalen Treppe und reichte mir die Hand, als wolle sie mich nach oben ziehen, aus strudelnden Wassern in ein Boot.

»Tritt ein, Miriam«, wiederholte sie meinen Namen, und irgendwie war mir dabei unbehaglich zumute. Eine ganz subjektive Unbehaglichkeit, als wehre sich etwas in mir dagegen, dass Frau Leyendal meinen Namen kannte.

Ich trat in ihr Haus ein. Die Decken waren höher, als ich es von außen vermutet hatte. Das Haus hatte so gedrungen gewirkt, die Türen niedrig. Doch innen erwarteten mich weitläufige Räume und ließen erahnen, dass sie Decken und Wände des Altbaus hatte herausreißen und vereinzelt durch alte Eichenbalken ersetzen lassen. Dazwischen gruppierten sich helle, simpel-moderne Möbel, eine große Vase mit getrocknetem Schilf darin und eine Vitrine, in der sich eine einzige dunkle Flasche befand. An der Wand, die vom Putz befreit den Schieferstein zeigte, hingen hie und da Gemälde, die größtenteils einfache geometrische Formen zeigten.

Diese Frau war so weit entfernt von mir selbst, so viel erwachsener, so viel reifer und durchdachter, dass es mich schier erschlug. An meiner Schlafzimmerwand hingen immer noch Poster meiner Lieblingsfilme.

»Setz dich schon einmal. Die anderen treffen jeden Moment ein. Sie hatten einen etwas weiteren Weg.« Sie zwinkerte mir zu und wandte sich dann ab. »Ich muss noch ein bisschen kramen. Entspann dich. Zieh gern auch die Schuhe aus.«

Ich setzte mich schüchtern auf die Kante eines der weißen flachen Ledersofas. War es nun ihr Wunsch, dass ich die Schuhe auszog, oder hatte sie das mehr um meines Komforts willen gesagt? Alles war so hell und sauber, und meine Stiefel starrten zwar nicht vor Schmutz, aber ich war in Regenwetter zum Gut gekommen. Vorsichtig zog ich die Schuhe aus und brachte sie in den kleinen, von einer Glaswand abgetrennten Vorraum, in dem ich auch meine Jacke aufhängte. Ich fuhr mir durch die Haare – der verzweifelte Versuch, ein wenig ebenbürtiger auszusuchen.

Eine Viertelstunde später waren auch die anderen da. Zwei Männer und eine Frau – wir waren nur vier Weintester und eine Gastgeberin.

Wie römische Patrizier in alten Sandalenfilmen lagen wir auf den weißen Sofas um einen gläsernen Tisch und aßen fantastische vegane Häppchen, um uns eine Grundlage zu schaffen, wie Frau Leyendal sagte. Sie war die perfekte Gastgeberin, antwortete schlagfertig auf politische Gespräche ebenso wie auf Prognosen zur Oscar-Verleihung. Sie besaß einen unerschöpflichen Vorrat an Anekdoten über die Geschichte des Moselweins, und keine davon war langweilig. Ihre Zähne blitzten weiß, wenn sie lachte, und ihre Augen blinkten kalt, wenn sie von einem zum anderen sah.

»Das ist aber nicht die einzige Flasche, die Sie haben, oder?«, fragte ein Mittvierziger, der sich als Thomas vorgestellt hatte, und deutete auf die Vitrine. Er war im Anzug erschienen, jedoch immerhin ohne Krawatte.

»Der Wein kommt später«, hauchte Frau Leyendal. »Ich möchte erst etwas über euch erfahren. Mein Wein ist etwas ganz Besonderes. Und ich glaube, dass auch ihr etwas ganz Besonderes seid. Erzählt mir etwas, damit ich euch einschätzen kann. Thomas, was macht dich besonders?«

Thomas überraschte die Frage sichtlich. Er zog sich in seiner ganzen Haltung ein Stück auf das weiße Sofa zurück, doch dann erwiderte er Frau Leyendals Lächeln.

»Beruflich? Oder eher persönlich?«, fragte er dann, immer noch distanziert.

»Leidenschaften. Rotwein hat immer etwas mit Leidenschaft zu tun.«

»Ich habe … Ich weiß nicht so recht. Ich bin nicht sehr leidenschaftlich. Ich kann mich manchmal für Sport begeistern.«

»Hm.« Frau Leyendal schien nicht überzeugt. »Und du, Miriam? Ich habe von deinem Engagement gehört. Das finde ich sehr schön.«

Ich lächelte verkrampft.

»Aber ist es Leidenschaft? Weckt es deine Leidenschaft?«

»Absolut«, flüsterte ich.

»Und deine Begierden?«

»Ähm, es ist Arbeit, und ich brenne dafür, und ich wünschte, ich könnte dort weiter arbeiten. Aber Begierden … Ich verstehe die Frage nicht.«

»Ach, keine Sorge. Ich bringe euch jetzt den Wein, entspannt euch. Ich rede gerne über unerfüllte Sehnsüchte. Über Begierden. Über Liebe, die nicht erwidert wird. Es passt so gut zu Rotwein!«

Ich mochte diesen Einstieg in die Weinprobe nicht. Als sie aufstand, um die erste Flasche Wein zum Tisch zu holen, tauschten die anderen unbehagliche Blicke. Thomas lachte.

»Na ja, man muss sich ja irgendwie von der Masse abheben.«

Anderthalb Stunden später waren wir alle wesentlich gelöster. Frau Leyendal saß neben mir auf dem Sofa und schenkte mir nach. Ich verstand nicht viel von Wein, aber das, was sie uns servierte, war schwer, dunkel, unergründlich und wirkte ganz und gar nicht, als sei er auf demselben Schieferhang angebaut wie der auch zugegeben gute Weißwein dieser Ecke.

»Wie kriegen Sie nur solchen Wein hin?«, fragte Thomas.

»Mit Leidenschaft«, zwinkerte die Gastgeberin, vollkommen nüchtern, jedoch mit unserer guten Laune mithaltend. Sie gab mir das Glas, und dabei berührten sich unsere Finger. »Erzählst du mir nun etwas über dich? Dein Leben ist doch nicht nur Arbeit. Liebst du jemanden? Ist es eine Geschichte, die sich zu erzählen lohnt? Kriegen wir einen Namen? Seinen Namen?«

»Nein«, sagte ich entschlossen und nahm das Glas rasch. Mein Gesicht war vom Wein gerötet, ich konnte es fühlen. »Das lohnt sich nicht.«

Linus, flüsterten meine Gedanken in Frau Leyendals Richtung, und ich sah nicht mehr sie vor mir, sondern Linus’ seltsames Gesicht, das eigentlich gar nicht wirklich schön war mit diesem breiten Mund, sondern jungenhaft und schnell zum Lachen zu bringen. Nein, was daran lohnte sich zu erzählen? Ich war verliebt in meinen Hiwi-Studenten, und er würde sich kaputtlachen, wenn er davon wüsste. Was hatte das mit unerfüllten Leidenschaften zu tun? Es war albern und unangenehm, und generell sollte ich mir wohl langsam jemand suchen, mit dem ich eine ernsthafte Beziehung führen könnte. Nicht Bier trinken und Kino, sondern Dinner und Konzert. Ehe und Kinder.

Zwei weitere Gläser Wein später, die zwar ebenso herb und samtig schmeckten wie die davor, bei denen ich jedoch trotzdem Unterschiede herausschmecken konnte, die ich vor der Weinprobe nicht für möglich gehalten hätte, forderte meine Blase ihren Tribut.

Frau Leyendal wies in die Richtung des Gästeklos – ein Anbau mit hohen Glasfassaden war dem Haus hinzugefügt worden, und er führte durch einen Hof in ein kleines Nebengebäude, in dem sich eine Herren- und eine Damentoilette befanden. Zuvor hatte ich noch gedacht, ich befände mich in einem Privathaus. Ich schloss die Tür hinter mir.

Zog mein Handy hervor, während ich auf der Toilette saß.

Linus hatte geschrieben.

Ich hoffe, du genießt den Abend. Außerdem hoffe ich, dass ich dir ein bisschen leidtue, so ganz einsam in diesem Kaff. Wenn der Wein gut ist, bring doch mal mit. Eine Abwechslung zum ewigen Bitburger.

Ich lächelte und antwortete eine kurze, leicht betrunkene Nachricht mit zu vielen Smileys. Danach steckte ich das Handy weg, ich schaltete es sogar auf stumm, damit Frau Leyendal nicht daran dachte, mich zu fragen, wer mir schrieb. Ich stand auf, schloss die Tür auf, wusch mir die Hände und lehnte mich kurz in die Richtung des kleinen Spiegels. Er war an den Ecken etwas blind, was mich wunderte, denn alles in Frau Leyendals Haus, einschließlich der Toiletten, war sauber, neu und poliert. Ich sah hinein – tatsächlich waren meine Wangen gerötet, aber nicht so sehr, wie ich gedacht hatte. Meine Lippen waren rot wie der Wein, den ich gekostet hatte, obwohl ich sie nicht geschminkt hatte. Insgesamt sah ich gut aus. Mein angetrunkenes Ich war zufrieden mit mir und mit meinem Aussehen.

»Linus«, flüsterte ich in den Spiegel, und mein Atem schlug sich kurz darauf nieder.

Als ich durch das Tor in der Mauer des Weinhangs schreite, ist es, als würde das Licht aus mir herausgesogen. Aus mir, aus dem Handy, aus dem winzigen Fetzen Mond und den Sternen über mir. Im ersten Moment stolpere ich, schüttle das Handy – ist daran etwas nicht in Ordnung, oder mit mir?

Ich suche Linus. Ich muss Linus suchen, mein Kopf ist so schwer, als wolle der Wein sich an mir betrinken und nicht umgekehrt. Warum zur Hölle sollte Linus hier sein?

Meine Füße tasten vorwärts. Unter mir bröckelt die Erde, meine Fußsohlen stoßen überdeutlich auf den Schiefer unter der Krume.

Der Schiefer fühlt sich an wie Zähne, die keinen Gegenpart haben, gegen den sie beißen können. Sie scheinen trotzdem zu mahlen, reiben sich gegen meine Schuhsohlen.

Ich schmecke den Wein immer noch auf der Zunge. Worte schießen mir durch den Kopf. Trocken. Blumig. Samtig. Üppig. Aroma von Beeren. Perfekt zu Fleisch.

Das jagt mir einen Schauer über den Rücken, und obwohl ich mich nach Linus verzehre, obwohl ich nach ihm hungere und gleichzeitig glaube, dass nur ich ihn retten kann, fahre ich zurück. Hinter mir – meine Hände finden die Mauer. Ich taste. Die Fugen wie Münder, die nach meinen Fingern greifen.

Wo ist die Pforte? Ich bin doch keine fünf Schritte gegangen! Wo ist der Durchlass?

Ich schüttle das Handy, kein Funken Licht mehr zu sehen, alles ist so dunkel, und ich streife mit den Fingerspitzen über den Schiefer, und plötzlich weiß ich nicht einmal mehr, ob ich gegen die Wand drücke oder gegen den Boden – ob ich stehe oder krieche.

So etwas passiert jemandem wie mir nicht. Das ist nicht möglich.

»Unglaublich!«, prustete Nadine zwei Tage vor meiner Abreise nach Trier. »Du hast noch eine Einladung vom Weingut bekommen? Du musst ja Eindruck gemacht haben! Weißt du, wie viel Wirbel in Foren gemacht wird, um an so eine Einladung zu kommen?«

»Bietet … bietet sie da jemand an? Kann man die Karte … Also … theoretisch, meine ich … verkaufen?«

»Was? Bist du verrückt? Du bist nur noch zwei Tage hier, nimm das auf jeden Fall noch mit – oder hat es dir beim letzten Mal nicht gefallen?«

»Doch, doch, es war toll. Es war ein tolles Geschenk.« Ich ballte die Einladung beinahe in meiner Faust zusammen, ich spürte ihre harten Kartonkanten in meinen Fingergelenken. Auf der Karte war handschriftlich ergänzt: »Ich habe genau das richtige Mittel für Deine Leidenschaften, Miriam!«

Die Frage war nur: Wollte ich solch ein Mittel – von Frau Leyendal? Mich schauderte ein wenig, obwohl ich mir immer wieder in der Retrospektive sagte, dass der Abend nett gewesen war.

Ich hatte seither nur noch eine Nachricht von Linus bekommen. Er müsse nach Trier, ein spontaner Termin bei seiner Professorin – und seitdem hatte er auf keine meiner Nachrichten und Anrufe reagiert. So schnell ging es also, wenn er zurück in Trier war.

Ein überbeanspruchtes Wort; doch ich verzehrte mich geradezu nach ihm, betrachtete Fotos, eines davon war ein gemeinsames Selfie, las unsere alten Chats und Mails und sogar Absprachen, die wir mit Arbeitskollegen getroffen hatten, als könne ich seine Stimme darin lesen.

Es war verrückt: Warum sollte ich Wein trinken, anstatt einfach nach Trier zu fahren, zu seiner Wohnung – die Adresse hatte ich – um ihm endlich zu sagen, was ich für ihn empfand? Das war ein viel besseres Mittel für meine Leidenschaften!

Ich saß im Auto – ich bog im Kreisverkehr auf die Straße nach Trier ab. Oder zumindest war ich mir ganz sicher, dass es das war, was mein Hirn meinen Händen und Füßen und somit dem Auto befahl. Stattdessen zog weiterhin die Fliehkraft der Kurve im Kreisverkehr an mir, ich machte eine komplette Runde und kehrte wieder auf die Straße nach Mertesdorf zurück. Fünf Minuten später hielt ich am Felsleyen-Weingut an.

Ich stieg aus. Ich trug einfach nur Jeans, einen Pulli und einen kurzen dunkelroten Mantel, und ich war absolut unangemessen gekleidet, um zu einer weiteren High-Society-Weinprobe zu erscheinen.

Doch ich wurde wieder willkommen geheißen, es war so ähnlich zum ersten Mal, dass ich schon beinahe an ein Déjà-vu glaubte; vielleicht war ich noch nie hier gewesen?

»Willkommen, Miriam, auf dem Felsleyen-Weingut! Diesmal habe ich für dich eine spezielle Flasche, und ich bin gespannt, wie dir diese Kreation gefällt.«

»Ich …« War das einfach nur eine clevere Geschäftstaktik? Vielleicht der Wein, dem ich beim letzten Mal am meisten zugesprochen hatte, nun versehen mit einem Etikett, auf dem in schwungvollen Lettern mein Name stand? Eine Faust schien sich um meinen Magen zu ballen. Ich fühlte mich unwohl und wusste nicht, warum. Ich hatte nicht einmal Geld dabei, wenn sie nun für diese Weinkreation entlohnt werden wollte? Mit einem Mal fühlte ich mich, als sei ich auf einer Tupperparty gefangen, mit dem Gefühl der Verpflichtung, etwas kaufen zu müssen, das nutzlos, überteuert und eigentlich unerwünscht war.

»Du freust dich doch auf den Wein, oder, Miriam?«

Es war viel schneller als beim letzten Mal gegangen – ich hatte mich der Schuhe und des Mantels entledigt und saß gehorsam auf dem weißen Sofa. Drei Männer saßen um den Tisch herum – und Frau Leyendal.

»Wo sind die anderen vom letzten Mal?«, fragte ich leise. »Erhalten sie keine … eigene Kreation?«

Sie legte den Kopf schief.

»Keiner von ihnen hat mich überzeugt«, hauchte sie und schenkte mir aus einer schwarzen, unetikettierten Flasche einen denkbar dunklen Wein ein.

»Was heißt das?«, wagte ich es zu fragen.

»Ich habe dich beim letzten Mal kennengelernt, und nun habe ich den Wein für dich herausgesucht, den du niemals vergessen wirst. Deine Sehnsüchte. Deinen Rausch. Deine Begierde in Flaschen gefüllt.«

Widerwillig nahm ich das Glas. Der Duft des Weins entstieg ihm wie etwas Sichtbares, etwas, das den Wein und mich aneinanderbinden würde. Ich hob das Weinglas an die Lippen, doch ich trank noch nicht. Ich hielt inne, das Glas leicht gekippt.

»Ich habe eigentlich gar keine Zeit«, sagte ich in das Glas hinein, und der Dunst meines Atems schlug sich oberhalb des gierig schwappenden Weins nieder. »Ich muss noch fahren. Nach Trier.«

»Zu Linus«, nickte Frau Leyendal, und ich wollte den Wein absetzen und gar nicht erst davon trinken. Was sollte das, woher kannte sie seinen Namen? Hatte sie ihre Toilette verwanzt?

»Nein!«, sagte ich. Es war die falsche Entscheidung gewesen, herzukommen. Die Gesichter der Männer, die auch an der Weinprobe teilnahmen, sahen mich interessiert und auch ein wenig irritiert an. »Ich fahre einfach jetzt. Es … Ich danke Ihnen für … für die Einladung, bitte, haben Sie einen schönen Abend, Sie alle.«

»Es tut mir leid, ich bin dir zu nahe getreten. Nur einen Schluck«, sagte Frau Leyendal, und sie wirkte ehrlich betrübt. »Ich möchte nur wissen, was du dazu sagst.«

Und ich trank. Nur einen Schluck.

Danach fuhr ich nach Trier, zu Linus’ Adresse im Studentenwohnheim. Er öffnete mir die Tür, er war gerade erst nach Hause gekommen, weil er am Institut spontan einen ganzen Berg für seine Masterarbeit abarbeiten musste, sein Akku war leer gewesen, und er hatte jetzt erst Zeit gehabt, das Handy an den Strom zu hängen.

»Entschuldigung«, sagte er. »Ich hätte mich melden sollen.«

Ich sagte nichts, trat nur auf ihn zu und küsste ihn. Seine Lippen schmeckten nach dem Wein aus der schwarzen Flasche. Ich trank immer heftiger daran, und er erwiderte den Kuss. Ich glaube, die Wohnungstür stand noch offen, als wir, über Hosenbeine und Gürtel stolpernd, auf Linus’ Bett fielen. Wir sagten keinen Ton, wir liebkosten uns und wurden rasch immer heftiger, als habe ein Damm erst Risse bekommen und sei dann gebrochen. Wir sprachen kein Wort. Ich wollte ihn spüren, intensiver als den verdammten Wein, und ich grub meine Finger in seine Locken, in seine Schultern, in seinen Rücken. Nach einem viel zu kurzen Vorspiel war er in mir, und ich spürte ihn durch meinen Körper rinnen wie Wein.

Ich wachte auf. Desorientiert. Düsteres Licht fiel durch Vorhänge. Ich fühlte mich verschwitzt, mein Kopf hämmerte, ich war angezogen, doch die Kleidung kam mir wie etwas Fremdes vor, das mich unten hielt und sich an mich klammerte. Ich fuhr hoch, kämpfte gegen eine zu dicke Bettdecke.

Ich war nicht in Trier.

Mit wackligen Beinen schleppte ich mich zum Fenster. Ein Hof mit Gerätschaften – Gerätschaften, die ich dem Weinbau zuordnen konnte. Ich war in Mertesdorf. Der Schreck traf mich wie ein heimtückisches Beil, direkt durchs Schulterblatt ins Herz. Warum war ich hier?

Warum war ich nicht bei Linus? Wie konnte es sein, dass ich das geträumt hatte – und nicht wusste, wie und wo und wann ich eingeschlafen war?

Ich riss die Tür des kleinen Schlafzimmers auf. Es war eindeutig ein Gästezimmer, und zu meiner großen Erleichterung war ich allein. Draußen wartete ein Korridor auf mich – grobe Balken, weiße Wände, vereinzelte Kunst. Ich lehnte mich an den Türrahmen, der ebenfalls aus alten Balken gefügt war, und wartete darauf, dass sich der Kater vom offenbar weinseligen, wenn auch vergessenen Abend zurückzog. Er zerrte an meinem Hinterkopf, dass es zum Verrücktwerden war.

Neben meinem Zimmer öffnete sich eine weitere Tür. Jemand trat heraus, ebenfalls angekleidet, ebenfalls mit den Zeichen einer durchzechten Nacht. Es war einer der drei Männer, vielleicht Anfang vierzig, mit gepflegtem Bart, durch den er sich fuhr, als er mich wahrnahm. Wir sahen einander an. Seine Augen bohrten sich in meine, sein Mund öffnete sich, als wolle er etwas sagen, doch er tat es nicht.

Warum sah er mich so seltsam an? Er war mir mit einem Mal so unheimlich, dass ich einen Schritt zurück ins Zimmer taumelte und die Tür schloss. Mit zitternden Fingern tastete ich nach einem Schlüssel im Schloss – doch die Tür ließ sich nicht abschließen. Ich lehnte mich einfach dagegen und glaubte, ihn auf der anderen Seite atmen zu hören.

Ich wollte einfach ohne ein weiteres Wort an Frau Leyendal aufbrechen, ohne einen weiteren Blick vom Bärtigen. Ich wollte gar nicht wissen, warum ich hier war, wie es sein konnte, dass ich so intensiv von der Liebesnacht mit Linus geträumt hatte, und ob ihr Wein daran schuld war.

Wie konnte Wein daran schuld sein?