3,99 €

Mehr erfahren.

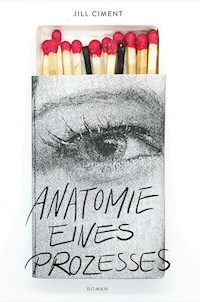

- Herausgeber: FISCHER Digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die völlig blauäugige, sechzehnjährige Lena zieht in New York in die Einzimmerwohnung der gleichaltrigen Yvette, wo auch deren Freund Mike wohnt. Von den dreien verfügt nur Lena über etwas Geld, aber alle drei haben viel Zeit ... zum Geldausgeben. Eine hintergründige Komödie, ein treffendes psychologisches Porträt einer ganzen Generation. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 111

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Jill Ciment

Money

Roman

Aus dem Amerikanischen von Manfred Kottmann

FISCHER Digital

Inhalt

Erster Teil Ersparnisse

1

Soweit ich mich zurückerinnern kann, wollte ich ein Foto von mir haben, das mich zeigt, wie ich über der New Yorker Landschaft stehe und wie mein Schatten von einer unermeßlichen Höhe herunterfällt. Damit ich später eine Ablichtung genau des Augenblicks in die Hand nehmen könnte, in dem ich mich von einem Trampel vom Land in ein Mädchen aus der Stadt verwandelt hatte …

Mit meinen knappen Ersparnissen kam ich in Manhattan an.

Um erst mal über die Runden zu kommen, mußte ich ein Zimmer finden, was ich tat; und eine Arbeit, was ich nicht tat. Solange ich Geld in der Tasche hatte, dachte ich, könnte ich das Unvermeidliche hinausschieben. Und ich betrachtete mitleidig die Scharen von jungen Frauen, die jeden Morgen in anonymen Bürogebäuden verschwanden. Ich war, wie alle Narren vor mir, davon überzeugt, daß ich ein besonderes Schicksal hatte. Ich war sechzehn, ich hatte mein Geld, das ich mir in Halbtagsjobs als Bedienung zusammen mit meiner Mutter verdient hatte, und ich besaß einen alten New-York-Führer, den mir eine alte Tante vermacht hatte, die irgendwo in dieser Stadt an Tuberkulose gestorben war. Es heißt, daß sie mir ähnlich sah. In den ersten Tagen war ich besonders einsam. Ich machte eine Besichtigungstour, die in meinem Stadtführer beschrieben und auf dem Plan mit roten Fußabdrücken markiert war, aber dann wagte ich mich kaum noch hinaus. Ich wußte nicht, wohin ich gehen sollte. Die Stadt verwirrte mich. Ich aß in einem Selbstbedienungsrestaurant in der Nähe, setzte mich in einen Park in der Nähe und verbrachte, in meinem Zimmer eingeschlossen, die Abende damit, in dem Reiseführer zu blättern und mein Geld zu zählen. Das Geldzählen wurde ein wenig zur Manie. Ich zählte es zehn-, zwanzig- und manchmal dreißigmal in einer Nacht. Wenn die Nachbarn stritten oder eine Toilettenspülung ging, fing ich nochmals von vorn an. Das meiste Geld hatte ich in Form von Reiseschecks, aber ich verfügte auch noch über ein kleines Bündel Geldscheine. In einer Nacht, in der ich mich besonders einsam fühlte, reihte ich die Scheine auf dem Boden aneinander, um zu sehen, wie weit sie reichten. Und die Münzen schichtete ich zu einem Turm auf.

Vielleicht wäre ich immer noch in diesem Zimmer und kauerte wie ein alter Geizhals über meinen Münzen, wenn ich nicht Yvette getroffen hätte. Nach einer Woche wurde dieser immer gleiche, alltägliche Ablauf aus Essen, Herumsitzen und Geldzählen für mich so anstrengend, als ginge ich einem Job nach. Und ich ärgerte mich, daß ich für diese Anstrengung nicht bezahlt wurde. In meinem Zimmer bekam ich Platzangst. Meine Ersparnisse schrumpften schnell. So beschloß ich eines Morgens, ehe ich mich auf die Parkbank hockte, wo ich seit einer Woche immer saß, mir eine Zeitung mit Stellenangeboten zu kaufen. Ich ging zu dem Baumstamm, an den eine Reihe von Zeitungsautomaten gekettet war. Ein alter Mann studierte, auf seinen Stock gestützt, die verschiedenen Schlagzeilen.

»Sir«, sprach ich ihn an, »könnten Sie mir ein Blatt mit einem guten Anzeigenteil empfehlen?«

Er klopfte mit der Spitze seines Stocks gegen den Metallständer eines der Automaten.

»Danke«, sagte ich. Ich holte mein Kleingeld heraus, dann wandte ich mich nochmals an ihn. »Möchten Sie auch eine?« Es war relativ früh am Morgen, die Sonne strahlte durch die Bäume, und das war die erste Unterhaltung, die ich seit einer Woche führte. Ich hatte plötzlich große Lust, etwas Gutes zu tun. »Ich möchte Ihnen gern eine Zeitung kaufen, Sir«, sagte ich. »Ich spendiere sie Ihnen.«

Ich schob das Geld in den Einwurfschlitz.

»Eigentlich nicht«, antwortete der alte Mann.

»Ach, macht nichts. Ich habe bereits bezahlt.«

»Nein«, sagte der alte Mann, »eigentlich nicht.«

»Ist überhaupt nicht schlimm. Ich nehme einfach zwei.« Ich öffnete die Klappen des Automaten.

»Bitte!« sagte der alte Mann.

»Es macht doch nichts!« beharrte ich. »Wirklich nicht.« Ich zog zwei Zeitungen zwischen den Klappen heraus und schlug den Deckel wieder zu. »Uppsa, schon passiert!« sagte ich mit einem Lächeln. Dann hielt ich ihm die Zeitungen hin. »Nehmen Sie eine!«

»Bitte!« wiederholte der alte Mann. Mit steifen Bewegungen bemühte er sich, auf seinen Stock gestützt, um eine würdevolle Haltung. Seine schmale Brust hob sich unter seiner Weste. Mit seiner von Altersflecken übersäten Hand fuhr er sich an den Scheitel und drückte eine lose Srähne an seiner von Haarcreme glänzenden Frisur fest.

Immer noch hielt ich ihm die Zeitungen hin. »Nur zu, nehmen Sie eine, Sir!«

»Bitte!« sagte der alte Mann. »Sie beschämen mich.«

»Was?« sagte ich völlig verblüfft. Eine Seite der Zeitungen flatterte im Luftzug und kitzelte mich an den Handgelenken. Irritiert rieb ich darüber. Ich sagte: »Ich habe …«

Aber der alte Mann hatte sich abgewandt. Auf krummen Beinen ging er schwankend den Weg hinunter und stieß seinen Stock vor sich auf den Boden. Einige ältere Frauen saßen auf der Parkbank gegenüber. Ich war zu verlegen, um die Zeitungen sinken zu lassen, und tat so, als lese ich sie mit ausgestreckten Armen. Plötzlich spürte ich einen leichten Schlag auf der Schulter. Mit Armen und Zeitungen rudernd, drehte ich mich um. In der Mitte des Weges stand eine junge Frau und streckte die Hand aus.

»Ich nehme sie«, sagte sie.

Und ehe ich die Arme sinken lassen konnte, hatte sie nach den Zeitungen gegriffen und das weniger vom Druck verschmierte Exemplar an sich genommen.

»Mein Gott, das ist ja riesig!« sagte sie, nahm den Nachrichtenteil der Zeitung und legte ihn auf die Planken meiner Bank. Dann setzte sie sich darauf.

Ich starrte sie immer noch an, bis sie auf meinen Platz neben ihr auf der Bank zeigte.

»Setzen Sie sich«, sagte sie.

Das tat ich auch und bemühte mich, aus dem Blickfeld der älteren Damen zu gelangen. Ich öffnete meine Zeitung und versteckte mich hinter dem Teil mit den Stellenanzeigen. Textilwaren Verkäufer/in, Textilwaren Raumausstatter/in, Textilwaren Näherinnen, Textilreinigung Mangelwäsche, Textilreinigung Trockenreinigung, Textilreinigung Annahme, Textilreinigung Fleckenreinigung, Textilreinigung Ausgabe.

»Suchen Sie Arbeit?« fragte sie.

»Gewissermaßen … ja«, sagte ich vorsichtig.

»Als Fachkraft?«

»Irgendwas.«

»Aha«, erwiderte sie.

Trainee, Schreibkraft, Haustechniker, Laborant/in, Locher/ in, Datentypist/in, Fahrstuhlführer/in, Schreibpool-Leiter/in, Schreibkraft Versicherung, Phonotypistin Arztpraxis, Teilzahlungssachbearbeiter/in – plötzlich sah ich wieder die anonymen Bürogebäude vor mir und stellte mir vor, wie ich inmitten der Scharen von Frauen jeden Morgen darin verschwand. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, irgendwas mit meinem Stift einzukringeln. Ich blätterte weiter und fühlte mich elend.

»Hey«, sagte sie, »sehen Sie mal hier!«

Ich sah von den Spalten der Stellenanzeigen und blickte auf ihre Zeitung hinüber. Sie hatte die Hochzeitsanzeigen aufgeschlagen. Die Sonne blendete, und das Abbild der Stellenannoncen legte sich wie in einer Doppelbelichtung über ihre Seiten. Einen Augenblick suchte ich weiter wie verrückt nach einem Job in den Hochzeitssanzeigen.

»Nicht da«, sagte sie und zeigte mit dem Finger, »hier!«

Über ihrer Fingerkuppe erkannte ich endlich das kleine Foto einer jungen Braut. Es wirkte ganz blaß neben dem knallroten Fingernagel. »Na?« fragte sie. »Na?«

Ich konnte nichts Ungewöhnliches entdecken. Die Braut hatte die Ellbogen angezogen und hielt die Hände ineinander verschränkt.

»Schauen Sie doch genau hin«, drängte sie.

Das Brautkleid war mit Firlefanz besetzt, eine spitzenbesetzte Borte kräuselte sich um den Hals.

»Was soll ich denn sehen?« »Unter dem Schleier«, antwortete sie, »schauen Sie, was Sie unter dem Schleier hat.«

Unter dem Brautkranz fiel ein feiner Schleier über das Gesicht der Braut. Ich musterte die seltsamen Schatten darunter und nahm an, daß der Druck verschmiert war.

»Ein Brille«, sagte sie. »Sie hat eine Brille auf.«

Plötzlich setzten sich die aus geheimnisvollen Punkten bestehenden Schatten zu Brillengläsern zusammen. Die kleine, reich geschmückte Braut, die sich für ihr Hochzeitsbild in Pose gesetzt hatte, schielte kurzsichtig und verwirrt hinter ihrem Schleier hervor. Ich war gerührt.

»Ist das die Möglichkeit?« fragte meine Nachbarin.

Warum nicht, dachte ich.

»Welcher Schwachkopf«, fuhr sie fort, »welche Irre kommt auf die Idee, auf ihrem Hochzeitsfoto eine Brille zu tragen?«

»Vielleicht«, entgegnete ich, »wollte sie einfach was sehen.«

»Großer Gott«, sagte die junge Frau, »auf meinem Hochzeitsfoto …«

»Tragen Sie eine Brille?«

»Auf meinem Hochzeitsfoto …«

»Wollen Sie heiraten?« fragte ich. Sie war so jung. Sie war fast in meinem Alter.

»Oh, ja«, antwortete die junge Frau. Sie hielt den Finger hoch, den sie auf das Foto der Braut gelegt hatte, und präsentierte einen Ring mit einem billigen Stein. »Den trage ich nur vorübergehend.«

»Ah«, sagte ich.

Eine Zeitlang saßen wir in unbehaglichem Schweigen nebeneinander, bewunderten ihren Ring und musterten die kurzsichtige Braut. Dann entschuldigte ich mich, so höflich ich konnte, und wandte mich wieder meinen Anzeigen zu. Aber ich ertrug es nicht, sie weiter zu studieren, und da ich mich etwas besser fühlte, blätterte ich weiter und, als ob irgendwo ein Brauthäuschen auf mich wartete, schaute ich mir die Wohnungsanzeigen an.

»Ach, du liebes bißchen«, sagte die junge Frau.

Ich ließ die Wohnungsanzeigen sinken, starrte wieder auf ihre Zeitung hinüber und war darauf gefaßt, daß sie womöglich noch eine Braut mit einer Augenklappe entdeckt hatte. Aber sie hatte gar nicht weitergeblättert. »Ach, du liebes bißchen«, wiederholte die junge Frau, »suchen Sie was zum Wohnen?«

»Äh, … na ja, das schon«, sagte ich.

»So ein Zufall!«

2

Sie hieß Yvette Bigelow, und sie suchte eine Mitbewohnerin. Ich konnte mein Glück nicht fassen. Sie schon. Eine ihrer Augenbrauen zuckte nervös, und sie räusperte sich ständig etwas gelangweilt, während sie begann, mir von »unsrer« Wohnung zu erzählen. Wie es schien, hatte ihr Vater eine kleine Wohnung für sie besorgt, aber bis sie heiraten konnte, würde es noch Monate dauern. Ihr Verlobter Michael war Schauspieler und suchte nach einer Anstellung, und, na ja, ich wüßte schon, was das heiße.

Ich wußte es.

Er hatte einige Angebote, aber im Augenblick war keins davon wirklich verlockend. Und während er von einer Vorstellung zur nächsten zog, hatte Yvette – so hatte ihre verstorbene Mutter auch geheißen – überhaupt nichts zu tun. Echt nichts. Ihr Vater, »dieses Monster«, rücke, außer ein bißchen Klimpergeld, nichts heraus. Ob ich das für möglich hielte? Nur ein bißchen Kleingeld?

Ich hielt es für möglich.

Sie könne es einfach nicht glauben. Und deshalb suche sie jemand, der ein bißchen zur Miete beisteuere – ach, du liebe Güte, die Details könne man später besprechen – aber es könnte doch himmlisch sein. Wieviel ich denn hätte?

Ich erwähnte vorsichtig meine Ersparnisse. Eine kleine Reserve. Damit müsse ich auskommen, bis ich etwas gefunden hätte, wo ich –

»Ich wollte wissen«, unterbrach sie mich, »wie viele Dollars und wie viele Cents?«

»Ein paar Hundert«, murmelte ich.

Sie schrieb mit dem Zeigefinger Zahlen in die Luft. »In der Wohnung, die mein Vater zahlt, und mit Ihren Ersparnissen, brauchen Sie vielleicht vorerst gar keinen Job zu suchen.«

»Ja, stimmt«, antwortete ich, weil ich ihr verrückterweise glaubte.

»Sie sehen doch selbst«, sagte sie und zeigte auf ihre unsichtbaren Zahlen. Ich blickte angestrengt in die Luft.

»Wer weiß«, fuhr sie fort, »wenn wir sparsam sind …«

»Wie lange?«

»Zwei bis drei Monate«, sagte sie aufs Geratewohl.

»Und wie ist die Wohnung?« fragte ich.

Langsam, als spreche sie mit einer Ausländerin, zeichnete sie mit Worten das Bild der Wohnung und besonders meinen Teil davon. »Aber schauen Sie sich die Wohnung einfach an«, schlug sie vor. »Natürlich nur, wenn Sie nichts anderes vorhaben?«

Durch die Straßen New Yorks ging ich mit dieser ganz und gar fremden Frau nach Hause. Eine Zeitlang marschierte ich mit großen Schritten wild entschlossen neben ihr her. Aber sobald wir an meiner düsteren Pension und den vertrauten Fenstern des Selbstbedienungsrestaurants vorbei waren, fühlte ich das Bedürfnis, nach ihrer Hand zu greifen. Es war jetzt kurz nach zwölf, und auf allen Gehsteigen wimmelte es von Passanten. Fremde streiften mich achtlos mit dem Ellbogen, und Straßenhändler schrien grimmig hinter uns. Vor den Schaufenstern der Kaufhäuser stauten sich ganze Menschenmassen. Fahrradkuriere flitzten vorüber. Und ab und zu streckte ein Obdachloser aus dem Schatten eines schummrigen Hauseingangs die Hand heraus und bettelte um ein paar Münzen. Yvette zwängte sich überall durch, und ich trottete nervös hinter ihr her. Auch wenn die Menschentrauben noch so groß waren, kam sie durch. Ich beobachtete jede ihrer Bewegungen. Ihre Art zu gehen war sehr eigenartig. Sie hob kaum die Füße. Jeder Schritt mit ihren spitzen Absätzen schien sie zum nächsten zu katapultieren. Sie bog in eine vornehme Wohnstraße ab und lehnte sich gegen eine Hausmauer. Ich lehnte mich daneben – ich sackte mehr gegen die Wand.

»So«, sagte sie, »da wären wir.«

Eine Baumreihe zog sich durch die Straße, Markisen blähten sich im Wind, und vor imposanten Gebäuden standen imponierende Portiers. Ich war beeindruckt.

»Da drüben«, sagte sie und wies mit dem Finger über die Straße.

Dort stand ein völlig schmuckloser, kleiner Ziegelsteinbau mit einer bröckeligen Treppe, der ganz unpassend in die Häuserreihe hineingequetscht war.

»Es ist klein«, gab sie zu, »aber reizend. Findet man heute nur noch selten. Und man sollte nie etwas nach dem äußeren Schein beurteilen.«