3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ist es Hans Furrers Einbildung oder wurden seine Enkelinnen Mara (8) und Andrea (6) von ihrem Vater verschleppt? Im beschaulichen Dorf Berwil hält man Furrer für durchgeknallt. Janet Perlitz, Mitglied der Sozialbehörde, begibt sich widerwillig auf die Suche. Als sie deswegen aus den eigenen Reihen angefeindet wird, will sie erst recht wissen, was dahinter steckt. Janet erhält einen Tipp von einer Notschlafstelle. Doch bevor sie dem nachgehen kann, verlangt man, dass sie an einer Radtour der Behörde teilnimmt. Ohne Janet. Sie hat geschworen, nie mehr auf einen Drahtesel zu steigen. Sie hat jedoch nicht mit der Sturheit ihrer Kollegen gerechnet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 282

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Weitere Werke der Autorin:

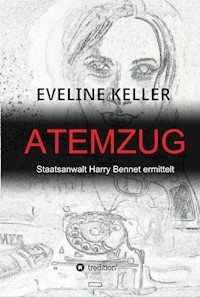

Atemzug, tredition GmbH, Neuauflage Juli 2020.

Die Zürcher Achse, tredition GmbH, Juli 2020

(vormals Rose of India)

MONTE, tredition GmbH, Juli 2020

Eveline Keller, 1959 in Zürich geboren, lebt mit ihrer Familie in Wallisellen bei Zürich, und schreibt regelmässig Kolumnen in einem Online Magazin. 2009 verfasste sie den ersten Krimi Atemzug, mit Neuauflage im Juli 2020. Es folgte der Krimi Die Zürcher Achse. Das neueste Werk ist der Kriminalroman MONTE, er erscheint im Sommer 2020. Bevor sie sich ganz der Schriftstellerei widmete, arbeitete die diplomierte Betriebsökonomin im Gemeinnützigen Frauenverein Zürich, im Amt für Justizvollzug und bis zu ihrer Pensionierung an einer Schule.

Der folgende Text enthält Helvetismen. Für Risiken und Nebenwirkungen lesen sie die Kurzbeschreibung oder fragen die Autorin.

EVELINE KELLER

MONTE

Die verschwundenen Kinder

© 2020 Eveline Keller

Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN

Paperback: 978-3-347-01870-9

Hardcover: 978-3-347-02358-1

e-Book: 978-3-347-01871-6

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

1.

An diesem Dienstag im Juni 2012 fand mit einem Schuss die Berwiler Beschaulichkeit ein jähes Ende. Das Foto unter den Schlagzeilen, das noch gleichentags im Internet die Runde machte, zeigte Hans Furrer in Handschellen selbstbewusst in die Kamera lächelnd, daneben mich, Janet, zerzaust und unfertig bekleidet mit einer Pistole in der Hand.

Man hätte meinen können, ich hätte geschossen. Aber eins nach dem andern.

An diesem Dienstag also, schlief ich und war abgrundtief in der Traumwelt versunken. Ein Zustand, der durch die fatale Kombination meiner Dauer-Diät und dem vorabendlichen Behörden-Trinkgelage hervorgerufen worden war. Wohlgemerkt, nur zur besseren Teambildung hatte ich am vergangenen Abend fünf Mojitos getrunken und das auf leeren Magen.

Lästig bohrte sich ein Klingeln und Hämmern in meinen komatösen Schlaf. Jemand rief meinen Namen, kniete auf der Glocke und polterte an die Tür. Erschrocken sprang ich auf und sackte gleich wieder zusammen, meine Füsse waren noch nicht wach.

„Ich kom…!“ Meine Lippen bewegten sich zwar, heraus kam jedoch nur ein leises Röcheln, meine Stimme war noch nicht da. Konfus eilte ich zur Tür. „Aufmachen!“, lärmte es draußen.

Ich öffnete vorsichtig einen Spalt breit.

Ist ja offen, wollte ich sagen, aber jetzt, wo meine Stimme funktioniert hätte, blieben mir die Worte im Hals stecken. Hans Furrer stand vor mir, mit einer Waffe in der Hand.

Spinnt der? Tür zu und abgesperrt! Ich preßte mich daneben an die Wand und starrte auf das Schloss.

„Aufmachen! Verdammich!“

Ein Schuss knallte. In meinen Ohren begann es zu pfeifen.

„Wohl wahnsinnig!“, brüllte ich.

„Aufmachen!“

„Erst wenn Sie versprechen, nicht mehr zu schießen!“

„Ja! Los!“

Mit schlotternden Knien öffnete ich. Der kalte Luftzug erinnerte mich daran, dass ich in der Eile vergessen hatte, etwas überzuziehen. Hastig schnappte ich mir eine Jacke aus der Garderobe, während Hans Furrer schon an mir vorbei ins Wohnzimmer stürmte. Den Quadratschädel gesenkt wie ein Büffel vor dem Angriff, die Arme links und rechts neben dem Körper schwingend, als müsste er sich einen Weg bahnen, schien er zu allem entschlossen. Mitten auf dem großen Teppich vor dem Couchtisch blieb er schnaufend stehen und schaute sich um. In seinen Augen lagen Wut und Ohnmacht. Seine schiere Präsenz ließ das Zimmer schrumpfen. Er hatte definitiv einen Hang zur Dramatik, das war mir bekannt. Doch dass er wie ein Desperado um sich schießen würde, davor hatte mich bisher keiner gewarnt.

Ich war ihm gefolgt und stand ihm nun gegenüber. Jeder Mensch reagiert in Ausnahmesituationen anders, hat seine eigene Überlebensstrategie. Die einen schreien das Haus zusammen, andere ergreifen die Flucht. Wieder andere versuchen abzulenken. Zu Letzteren gehörte ich.

„Was zu trinken? Meine Kehle ist wie zu“, deutete ich. Das Herz klopfte mir bis zum Hals.

Er schüttelte den Kopf.

„Was dagegen, wenn ich …?“

Furrer nickte zu meiner Schrankküche und zischte, ich solle vorwärtsmachen.

Wie auf Eiern bewegte ich mich zum Spülbecken, kramte mit bebenden Fingern zwei Alka-Seltzer aus der Schublade, warf sie ins Glas und füllte Wasser ein. Während sie aufschäumten, brütete ich über dem Grund des Überfalls. Und kam zu keinem Ergebnis. Stattdessen drängten sich mir Bilder des vergangenen Abends auf, darunter das von Robin, wie er mir behilflich war beim Aufschließen der Haustür. Ich schielte zum Bett und atmete auf. Die zerwühlten Laken waren leer.

Das Geräusch über den Steinboden kratzender Stuhlbeine riss mich aus meinen Gedanken.

„Setzen!“, bellte Furrer und wies auf den Stuhl.

„Was wollen Sie in aller Herrgottsfrühe von mir?“, murrte ich.

„Es ist zehn nach drei Uhr, nachmittags, mein Fräulein! Und Sie wissen ganz genau, was ich will.“

Sein schulmeisterlicher Ton nervte und natürlich meldete sich prompt mein schlechtes Gewissen. Um Zeit zu schinden, hielt ich mir das Glas vors Gesicht.

„Sind Sie etwa wegen der Sozialbehörde hier?“

Ich, Janet Perlitz, war diesen Frühling in die Sozialbehörde von Berwil gewählt worden, als nebenamtliche Milizfunktionärin. Es war eine stille Ersatzwahl für Anne Loosli gewesen, meine Vorgängerin, die an Gebärmutterhalskrebs erkrankt und deshalb zurückgetreten war.

Seit zwei Jahren wohnte ich schon hier und hatte mich in dieses kleine Dorf verliebt. Als man einen Ersatz für Anne suchte, hatte ich eine Chance gesehen, mich für das Wohl der liebgewonnenen Mitbürger einsetzen zu können. Meine Begeisterung für die Übernahme des Amtes teilten jedoch nicht alle.

„Dieser Haufen von Unfähigen“, knurrte Furrer.

Ausgerechnet gestern, bei der behördlichen Sitzung, hatten wir seine Anfrage besprochen. Er hatte darin ultimativ die Beibringung seiner Enkelinnen gefordert und schriftlich gedroht: „Sonst passiert was!“ Woraufhin sich Kollege Markus Kehl zu der Äußerung hatte hinreißen lassen: „Der Furrer, das alte Raubein, kämpft wieder mal gegen Windmühlen. Seit dem Tod seiner Frau Nelly ist er völlig von der Rolle.“

Selbst mir, der Neuen, war die Geschichte von Hans Furrer bekannt. Er war ein vom Schicksal schwer geprüfter Mann. Vor zwei Jahren hatte man seine Tochter Iris, oder deren sterbliche Überreste, auf der A1, Höhe Winterthur-Wülflingen, aus ihrem Fiat schneiden müssen. Schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge. Nach ihrer Beerdigung war sein Schwiegersohn Kevin mit den Enkelinnen abgereist, mit unbekanntem Ziel. Vor zehn Tagen war die nächste Katastrophe für ihn eingetreten: Seine Frau Nelly starb an Kehlkopfkrebs. Es war schnell gegangen. Für ihn viel zu schnell.

Ich schaute ihn über den Rand des inzwischen mit Schaumresten verklebten Glases an.

„Und was soll das?“, ich deutete auf seine Waffe.

Er schlug mit der Faust auf den Tisch. „Ihr versteht ja nichts anderes! Fünf Briefe habe ich geschrieben. Geschehen ist gar nichts!“

Ich widersprach: „Sie haben eine Antwort erhalten, aber die passt Ihnen nicht. Es gibt nun mal bei der Einwohnerkontrolle keine Folgeadresse von Kevin und ihren Enkelinnen. Wir haben keine Ahnung, wo sie heute leben.“

„Sehen Sie, und genau das glaube ich nicht!“

„Es gibt keine andere Antwort“, seufzte ich, „und wenn Sie mich erschießen.“

„Sie sollen sie suchen und finden“, verlangte er und tippte mit der Knarre auf mich.

Mein Blick blieb wie ferngesteuert am stählernen Lauf hängen. So weit war es also mit mir gekommen. Aus diesem kleinen schwarzen Loch würde nächstens eine Kugel in meinen Körper einschlagen und mein junges Leben beenden. Ich hatte zwar keine Ahnung von Waffen, glaubte jedoch, eine Luger darin zu erkennen. Vor einiger Zeit hatte ich mich auf Wikipedia vertippt und eine Seite mit diesem Bild war aufgesprungen. Dem Text zufolge handelte es sich um eine im Zweiten Weltkrieg beliebte Militärwaffe und ich hatte angenommen, sie wäre mit dem Ende des Krieges ausgemustert worden. Das Exemplar in Furrers Hand schien allerdings gut in Schuss zu sein.

„Mit solchen Drohungen verscherzen Sie es sich erst recht mit allen.“

Offenbar berührte ich mit diesen Worten einen empfindlichen Nerv, denn er sah mich plötzlich müde an.

„Ich muss handeln. Nelly und Iris sind bereits von mir gegangen. In der Zeit, die mir noch bleibt, muss ich Mara und Andrea finden. Ich habe es Nelly auf dem Sterbebett versprochen.“

Ein heftiger Husten unterbrach ihn und er wischte sich zittrig mit dem Taschentuch über den Mund.

„Sie sind jung. Was sind für Sie schon ein paar Monate?“

Ich realisierte, dass sein Taschentuch Blutspuren aufwies, also fragte ich: „Sind Sie krank?“

„Das geht Sie einen Scheissdreck an!“, fauchte er.

Ich versuchte, ihn zu beschwichtigen. „Hören Sie! Die Nachforschungen sind in vollem Gange. Ihr Schwiegersohn Kevin zigeunert von einer Ecke der Schweiz in die andere. Bis jetzt wissen wir nur, dass er von Berwil nach Allschwil und von da nach Tavannes gezogen ist, aber das Haus, in dem er vor zwei Jahren wohnte, wurde inzwischen abgerissen. Eine Folgeadresse hat er nicht hinterlassen. Unsere Suche geht also weiter. Allein bis wir herausgefunden hatten, dass er von Allschwil nach Tavannes gezogen war, sind fünf Wochen vergangen. Verstehen Sie?“

„Sie können ruhig normal mit mir sprechen. Ich bin weder schwerhörig noch dement“, murrte er. „Haben Sie mal daran gedacht, dass Kevin mit den Mädchen nach Frankreich oder Belgien ausgereist sein könnte?“ Er starrte mich an, bis ich den Blick abwandte. Es kribbelte in meinem Nacken, als würde eine Erinnerung in mir aufsteigen.

„Bei so was schaut ihr Behördenfuzzis doch tatenlos zu“, klagte er weiter. „Ihr wollt sie doch gar nicht finden. Ihr denkt, der alte Furrer ist gaga. Den halten wir hin, bis er gestorben ist. Dann erledigt sich das Problem von selbst.“

„Bestimmt nicht. Ich verspreche Ihnen hiermit, dass ich nicht eher aufgebe, bis ich Mara und Andrea gefunden habe.“ Ich schaute ihm fest in die Augen. Zugegeben, bisher war mit dem Fall nicht alles rund gelaufen. Er war mir von Kollegin Dora übergeben worden, die ihn wiederum ihrerseits während ihrer Krankheit für Anne betreut hatte. Doch jetzt stand mein Entschluss fest. Ich würde nicht eher ruhen, bis ich die beiden gefunden hätte.

Er packte meine Hand. „Und wenn er die Mädchen an einen Pornoring verschachert hat, um sich für ein paar Mäuse Drogen zu kaufen? Haben Sie daran mal gedacht? Was schauen Sie? Wussten Sie nicht, dass Kevin drogensüchtig ist?“

„Was?“, ächzte ich. Davon stand nichts in den Akten. Wie konnte das passieren?

Resigniert ließ Furrer den Kopf hängen und bewegte ihn hin und her, als wäre er an einem Faden festgemacht. „Die Ungewissheit raubt mir langsam den Verstand.“

Ich schaute betroffen auf meine Hände. Dann bemerkte ich die Waffe, die vergessen vor uns auf dem Tisch lag. Ich schnappte sie mir.

„Ha - Schluss jetzt! Sie heben ganz langsam die Hände über den Kopf! Los!“, befahl ich.

„Ach, Fräulein!“

„Na, wird’s bald?“

„Und wenn nicht, erschießen Sie mich dann? Nur zu! Sie tun mir damit einen Gefallen.“

Unsicher geworden, umfasste ich die Pistole mit beiden Händen.

„Dachte ich’s mir. Keinen Mumm“, brummte er. „Ich muss hier raus, mir stinkt es.“

„Halt!“, rief ich. Doch er ging unbeirrt weiter. Ich schluckte. Dann drückte ich ab. Die Kugel schlug zwei Meter neben ihm in die Wand.

„Hoffnungslos!“, kommentierte er achselzuckend und blieb an der Tür stehen. „Ich werde der Presse diese Schlamperei in Berwil mitteilen. Alle sollen sehen, was hier läuft.“

„Wie meinen Sie das?“

„Ihr lügt. Keiner will meine Enkelinnen finden. Alle habt ihr euch gegen mich verschworen.“

Wieder hatte ich dieses Kribbeln im Nacken. „Was für ein hanebüchener Mist!“

„Sind Sie wirklich so naiv? Es geht um Geld. Immer. Das müssten Sie inzwischen begriffen haben. Wissen Sie, was es die Gemeinde kosten würde, wenn die Mädchen hier wohnten? Eine Pflegefamilie oder eine Unterbringung im Heim – beides kriegen Sie nicht unter einer halben Million. Das würde Berwil ruinieren.“

„Da ist kein Funken Wahrheit dran!“, schnaubte ich. „Kommen Sie mal wieder runter und nehmen Sie Vernunft an!“

„Vernunft? Vernünftig war ich lange genug, hat nichts gebracht.“

Wütend stapfte er hinaus.

Kurz darauf hörte ich von draußen laute Stimmen. Durchs Fenster sah ich, wie Furrer mit dem Gemeindepolizisten Max Gross rang. Und schon klickten die Handschellen zu.

Ich eilte hin, die Waffe in der Hand.

„Bitte, Max, tu ihm nichts! Es ist nichts geschehen. Nur, die hier gehört ihm.“

Mit spitzen Fingern überreichte ich ihm die Luger. Max schob Furrer in sein bereitstehendes Auto und bemerkte:

„Ich komme dann später vorbei, fürs Protokoll.“

Erleichtert atmete ich auf.

Im selben Moment hörte ich ein surrendes Klicken hinter mir. Ich drehte mich um und schaute geradewegs in die glänzende Linse eines Fotoapparats, dahinter erkannte ich einen Journalisten. Die Bilder machten kurz darauf unter dem Titel „SKANDAL in Berwil“ im Internet Schlagzeilen und am nächsten Tag stand es in allen Zeitungen.

Ich zeigte dem aufdringlichen Reporter den Stinkefinger und verschwand im Haus. Kurz darauf klingelte mein Handy. Am Apparat war kein Geringerer als der Bürgermeister von Berwil, Xaver Spörri, ein händestreichelnder Politiker und gut informierter Unternehmer.

„Was ist passiert? Wie geht es dir, Janet? Die Medien bestürmen mich von allen Seiten. Kannst du mir in zwei Sätzen sagen, was vorgefallen ist?“

Ich versuchte es und überließ das Zählen der Sätze ihm. Zum Schluss fragte ich: „Ist die Sache nicht höchst eigenartig? Warum wurde Furrer jahrelang von der Gemeinde hingehalten? Kein Wunder, dass er irgendwann durchdreht.“

„Von Absicht kann keine Rede sein. Frag mal die Uschi, das ist ihr Ressort.“

„Wusstest du, dass Furrer ein Drogenproblem hat?“

„Der Alte? Bei dem überrascht mich gar nichts.“

„Nein, nicht Hans. Ich meine Kevin, den Ex-Mann von Iris.“

„Davon weiß ich nichts“, und damit hängte er ein.

Verdutzt sah ich den Hörer an. Xaver wusste doch sonst über alles Bescheid.

Die Nächste war Gemeinderätin Uschi Brenner. Sie flennte ins Telefon: „Meine Güte, Janet, lebst du noch?“

„Knapp. Andererseits könnte ich sonst wohl nicht den Hörer halten.“

„Was muss noch alles geschehen! Hat Furrer dir was getan? Hat er dich angegriffen? Bist du verletzt? Ach, hätten wir den Fall gestern nur erledigt, dann wäre das nicht passiert.“

„Hättet ihr den Fall ernsthaft bearbeitet, wäre das nicht passiert. Die Behörde hat mächtig geschlampt. Ich fasse es nicht! Kein Wort von euch, dass der Fall dringend wäre oder dass Furrer gefährlich werden könnte. Nichts! Habt ihr gedacht, die Neue kann der ruhig erschießen? Hauptsache, ihr seid aus der Schusslinie?“

„Beruhige dich. Du bist aufgeregt, trotzdem solltest du nicht mit Beschuldigungen um dich werfen. Wer hätte denn das geahnt?“

„Sorry! Ich reg mich erst richtig auf. Ich hänge an meinem Leben“, fauchte ich. „Und ihr werft mir vor, ich würde zu wenig Teamgeist zeigen. Wie bezeichnet ihr denn das, was ihr da macht? Ich nenne das Leute verheizen!“

„Was wollte er denn? Hat er …?“, sie stockte. „Hat er …?“, das Unausgesprochene hing schwer zwischen uns.

„Nein, er – hat – nicht! Aber ich hatte eine Scheißangst!“

Sie stammelte ein paar Mea culpas.

Dann fragte ich sie, was an Furrers Vorwürfen dran sei:

„Wusstest du, dass Kevin Furrer drogenabhängig ist?“

„Kevin? Hm. - Da war mal was. So genau kann ich das jetzt nicht sagen, aber …“

„Hat er einen Entzug gemacht?“

„Du fragst Sachen. Da müsste ich nachsehen.“ Und nach einer Pause erläuterte sie mir, nur weil jemand mal wegen Drogenbesitzes registriert worden sei, müsse er nicht zwingend drogensüchtig sein. Man solle den Menschen auch die Möglichkeit geben, ihr Leben neu anzupacken, und sie nicht immer an dem messen, was in der Vergangenheit war.

„Also mach nicht so einen Aufstand! Es ist glücklicherweise niemandem etwas geschehen! Das ist eine Erleichterung. Tschüssi.“

Kaum hatte sie aufgelegt, klingelte es erneut. Ein Konrad Hape vom Landboten meldete sich und wollte wissen, wie ich mich nach der Geiselnahme fühlte. Ich hängte wortlos ein.

Nachbarin Marthe aus der Wohnung über mir kam an die Tür: „Hast du einen Schock?“

„Logisch hat sie das!“, mischte sich Heiri, der Pensionär von schräg gegenüber ein, er war ebenfalls zu uns getreten.

„Ich habe gerade einen Apfelkuchen gebacken. Magst du ein Stück?“, auch Lehrerin Sonja kam.

„Magst du reden?“

„Willst du einen Kaffee oder besser einen Schnaps?“

„Oder einen Arzt?“

Leute, die ich nur vom Sehen kannte, kamen mich besuchen und wollten mich trösten. Ich wurde wie eine Heldin umarmt, man schaute mir tief in die Augen, um darin nach dem Schock zu suchen, und klopfte mir auf die Schultern. Nach und nach beantwortete ich alle Fragen. Im Gegenzug wollte ich von ihnen wissen, was sie von dem Verschwinden der Mädchen hielten. Doch niemand schien gewusst zu haben, dass sie vermisst wurden. Es war unglaublich. Mein Herz begann zu rasen und ich musste mich setzen. Wie Blitze schossen mir Bilder von früher durch den Kopf. Wie ich rannte und verzweifelt das Kind suchte. Währenddessen plapperte mein Mund einfach weiter.

„Ich konnte mich einfach nicht damit abfinden, dass mein letzter Anblick auf Erden nicht George Clooney, sondern ein schrumpeliger alter Kerl sein würde, dem mehr Haare aus der Nase wachsen als auf dem Kopf.“

Ein entspanntes Grinsen zeigte sich auf den besorgt dreinblickenden Gesichtern um mich herum. Ihre Anteilnahme wärmte mir das Herz und beruhigte mich. Man gab mir das Gefühl, gut aufgehoben zu sein.

Hier, in Berwil, in diesem kleinen, am äußeren Rand des Zürcher Weinlandes gelegenen Ort, war tagsüber nicht viel los. Die meisten der Berufstätigen fuhren nach Winterthur oder Zürich zur Arbeit, wodurch das Dorf in eine Art Dämmerzustand verfiel. Einzig ein paar rüstige Rentner mischten die Ruhe auf. Oder eine Handvoll Offroader lenkender Mütter, die Kind und Kegel in die Schule, die Ballettstunde oder den Agilitykurs und wieder zurück karrten. Wer hierhin zog, sehnte sich nach dem beschaulichen Landleben. Über die Hügel spannten sich grüne, gelbe und braune Felder und bildeten ein natürliches Mosaik, das von wuchtigen Waldstücken eingerahmt wurde. Auf meine von der Bildschirmarbeit abgestumpften Augen wirkte die Landschaft wie eine Frischzellenkur. Hier brach nur Hektik aus, wenn es um die Feuerwehrhauptübung ging.

Den Dorfkern bildete die Kirche mit ihrem Vorplatz, flankiert vom alten Schulhaus und dem Dorfladen. Das Restaurant Linde an der Hauptstraße unten und zwei außerhalb siedelnde Bauern, denen achtzig Prozent des Grund und Bodens gehörten, rundeten das typische Bild der Landgemeinde ab.

Zugegeben, es war nicht Liebe auf den ersten, doch immerhin auf den zweiten Blick gewesen, die mich bewogen hatte, hierher zu ziehen. Um ganz genau zu sein, war es die Liebe zu einem Mann gewesen: Herbert K., wortgewandter und erfolgreicher Verkaufsleiter einer Billig-Detailhandelskette. Die Liebe hatte leider nicht gehalten. Herbert war die Nähe zu den Leuten im Dorf zu viel geworden, er hatte sich überwacht und exponiert gefühlt. Nach neun Monaten verschwand er über Nacht, mit einer Jüngeren. Ich blieb. Anfangs hoffte ich, er würde reumütig zurückkehren. Doch nichts geschah. Später blieb ich, weil ich mich hier wohlfühlte und mir die Menschen ans Herz gewachsen waren. Hier kümmerte man sich umeinander. Die Nachbarn kamen mit Selbstgebackenem vorbei, fütterten die Katze in den Ferien oder gossen die Blumen im Garten. Und wenn die Reisenden wieder zurück waren, brachten sie Wurst oder Käse mit, den man unbedingt degustieren musste. Oder man hielt einen Schwatz über den Gartenzaun.

Die Folge dieses engen Zusammenhalts war, dass mir die ganze Aufregung um Furrers Überfall nach einer Weile zu anstrengend wurde. Meine besorgten Freunde und Nachbarn ließen sich die Geschichte immer wieder erzählen, bis mir der Kopf brummte. Ich brauchte dringend eine Dusche und etwas Zeit für mich, um meine Gedanken zu ordnen. Also versicherte ich all den lieben Leuten, dass mir auch wirklich nichts weiter fehle als ein bisschen Ruhe. Seufzend schloss ich hinter dem Letzten die Tür.

Unter der Brause seifte ich mich ausgiebig ein, ich hatte das Bedürfnis, den ganzen Albtraum durch den Ausguss zu spülen. Warum wusste niemand etwas über die Mädchen? Warum diese Heimlichtuerei? Die Worte „Pornoring“ und „verschachern“, die der Großvater benutzt hatte, drehten sich ununterbrochen in meinem Kopf.

Ich wusste, wie es sich anfühlte, ein Kind zu verlieren. Eben war es noch da und im nächsten Augenblick ist es weg. Es passierte damals, als ich Babysitterin war und die vier Jahre alte Mona hütete. Ich war mit ihr auf einen Kinderspielplatz gegangen. Sie spielte munter mit den anderen Kindern im Sandkasten Kuchen backen. Danach folgte ihr mein Blick, wie sie zum Kletterturm lief. Ich ließ mich für einen kurzen Augenblick ablenken. Als ich wieder hochschaute, war sie verschwunden. Erst rief ich nach ihr, kletterte selber auf den Turm und suchte. Mit zunehmender Sorge rannte ich auf und ab. Ich fragte jeden, der da war. Aber keiner konnte mir helfen. Alle schauten sie mich mitleidig an. Niemand wusste etwas. Panik stieg in mir auf. War Mona einer fremden Person gefolgt? Hatte man sie weggelockt? War ihr etwas zugestoßen? Musste sie leiden? Spürte man in dem Fall nicht etwas – im Herzen oder im Bauch? Und diese Ohnmacht! War sie schon gestorben? Was spürte ich?

Stunden später wurde Mona bei einer Nachbarin gefunden. Sie war ihr und ihrer Tochter nach Hause gefolgt und hatte bei ihnen weitergespielt. In der Zwischenzeit hatte ich Monas Mutter und den Vater informiert, schließlich auch die Polizei. Ich hatte Glück gehabt. Den Job als Babysitterin war ich trotzdem los.

Insofern konnte ich Hans Furrer schon gut verstehen. Die Ungewissheit, die Sorgen und Ängste ließen ihn sicherlich keinen Schlaf finden. Ich würde mein Versprechen halten. Aber meine Möglichkeiten waren momentan eingeschränkt – hier, zu Hause. Noch tropfend trat ich aus der Dusche und rubbelte mich mit energischen Bewegungen trocken.

Mein Telefon klingelte unentwegt, bis ich es lautlos stellte. Aus der Tür treten konnte ich auch nicht, ohne dass mich Fotografen bestürmten:

„Kennen Sie Furrer schon lange?“

„Stecken Sie mit ihm unter einer Decke?“

„Warum wurde für das Auffinden der Mädchen bisher nichts unternommen?“

Genervt wünschte ich den wirbligen Furrer mitsamt seiner abgängigen Familie ins Pfefferland. Warum hatte er sich ausgerechnet mich für seinen Stunt aussuchen müssen?

Erst am vergangenen Tag war ich in der Sitzung der Sozialbehörde gerügt worden, ich solle an meiner Teamfähigkeit arbeiten. Teamfähigkeit!

Ein Selbstverteidigungskurs und Schießübungen hätten mir mehr geholfen.

2.

Vor der steil aufragenden Felswand, durch Büsche vor neugierigen Blicken geschützt, konnte man die Häuschen kaum ausmachen. Sie waren aus aufeinandergeschichteten Steinen und Ziegeln erschaffen worden, wie es früher im Tessin üblich war. Die Gebäude waren baufällig und bei den meisten waren die Dächer eingestürzt, so auch beim größten, dem Wohnhaus. Es war mit Efeu und Moos überwachsen, über das klaffende Loch hatte man eine Plache gespannt. An der linken Hauswand suchte ein wackeliger Hühnerstall Halt, der umzäunt war von Armierungseisengittern. Daran wiederum angelehnt folgten die Kaninchenställe. Ein paar Meter entfernt hausten die Ziegen in einer kleinen Steinruine mit ebenfalls kaputtem Dach.

Neben der Hofeinfahrt befand sich ein Hundezwinger, der aus einer Holzwand und einem Blechdach bestand und mit denselben Armierungseisengittern eingehegt war. Umsäumt wurde das Anwesen von einer meterhohen Trockenmauer.

Eine Kinderstimme durchbrach die Stille: „Kleine Andie, spiel mit mir.“

Mara, die ältere der beiden, tanzte um ihre sechsjährige Schwester herum. Diese zeigte lachend ihre Zahnlücke. Sie wollte die Schritte nachahmen und rief übermütig: „Siehst du, ich kann es.“

Doch dann knickte Andreas linker Fuß ein und sie schrie auf. Vor Schmerz und Enttäuschung schossen ihr Tränen in die Augen und sie blieb am Boden liegen.

„Vorsicht! Hoppla. Hast du dir wehgetan?“

Mara war gleich bei ihr und wischte die Kiesel, die sich schmerzhaft in die kleinen Handflächen gegraben hatten, weg. Mangels eines Taschentuchs nahm sie etwas Spucke und verteilte sie wie eine Salbe auf der wunden Stelle.

„So! Gleich ist es wieder gut.“

In solchen Situationen vermisste sie ihre Mama am meisten. Keiner war da, der sie tröstete und sie in den Arm nahm. Allein, auf sich gestellt, weitab von jedem Menschen, fühlten sie sich einsam und verlassen.

Mama hatte oft mit ihnen Ringelreihen getanzt, doch das war lange her. Auf Tremontis Hof sang oder spielte keiner mit ihnen. Und Märchen erzählten sie sich, so gut es ging, selbst. Mara liebte die Geschichte vom Froschkönig. Andrea gefiel Rotkäppchen besser. Ihrer beider Favorit war Hänsel und Gretel, die Erzählung vom Geschwisterpaar, das die Hexe im Wald austrickste. Den Inhalt schmückten sie sich in allen Farben aus und ersannen Fortsetzungen.

Mara hatte sie alle schon getroffen, den Frosch, den bösen Wolf und die Hexe. Manchmal nachts, wenn Andrea sich vor einem Ungeheuer fürchtete und nicht einschlafen konnte, fragte sie: „Wo ist Mama?“

In solchen Momenten erdrückte die beiden der Schmerz über den Tod ihrer Mutter beinahe und sie fühlten sich von der ganzen Welt vergessen. Mara versuchte sie dann zu beruhigen und gab sich überzeugt, dass ihnen Mama aus dem Himmel zusehe. Der Pfarrer hatte ihnen geraten, viel zu beten und ganz brav zu sein. Dann würde Mama ihnen eines Tages helfen.

Auf Andreas Frage, warum Mama sie alleine gelassen habe, erklärte Mara, dass sie jetzt Gott gefallen müsse und deshalb keine Zeit mehr für sie habe. Tröstend kuschelte sie sich dann fest an die Jüngere und deren ängstliches Zittern klang langsam ab. Anschließend erzählte Mara ihr ihre Lieblingsgeschichte: „Es war einmal ein Mädchen mit einem roten Käppchen und ein böser Wolf.“

Es war ein guter Anfang für ein Märchen. Ihre Geschichte könnte man ebenso erzählen. Doch wenn das Leben aufhört, ist man tot. Nur, sie beide waren nicht tot. Obwohl das Leben für sie aufgehört hatte, als ihre Mutter starb.

Nach der Beerdigung, an der der Pfarrer so lange geredet hatte, dass Andrea die Augen zugefallen waren, war ihr Vater mit ihnen weggezogen. Weil er kein Haus besaß, reisten sie von einem Ort zum anderen, bis er ihnen schließlich erklärte, dass sie nicht länger bei ihm bleiben könnten, denn er habe nicht genug Geld, um ein Zuhause für sie alle zu bezahlen. Es reiche gerade nur für ihn.

Daraufhin brachte er sie auf den Hof zu Tremonti. Der Eigenbrötler begrüßte sie freundlich und neckte sie. Er war etwas kleiner und dicker als Papa und hatte ein rötliches Gesicht, dessen untere Hälfte von einem Stoppelbart bedeckt war. Von den wenigen verbliebenen Haaren fielen ihm ein paar blonde Strähnen in die Augen, die er geübt wegstrich. Mit nachlässig eingestecktem Trägerleibchen, das sich über seinem Bauch spannte, servierte er Schokoladenkuchen mit Kakao. Dabei alberte er mit ihnen herum.

Papa war wohl beeindruckt, wie sehr Tremonti seine Mädchen verwöhnte, und ließ sie unbesorgt bei ihm zurück mit dem Versprechen, sie in ein paar Tagen holen zu kommen, wenn sie schön brav seien.

Das war inzwischen lange her. Sehr lange. Seither warteten sie. Mara zählte die Tage. Sie konnte nur bis hundert zählen, und nachdem sie das dritte Mal so weit gekommen war, hatte sie es aufgegeben. Sie verstand nicht, was Papa aufhielt. Und auch Andrea fragte ständig: „Wie lange sind ‚ein paar Tage‘?“

„Für uns nicht lange, über-, vielleicht überübermorgen. Die Sonne geht unter, es wird Nacht, dann morgen und übermorgen“, führte Mara mit ernstem Gesicht aus.

„Und für die Erwachsenen?“

„Für die ist das länger. Für sie sind es viele Tage, weil sie groß sind.“

„Und für Papa? Wie lange sind ‚ein paar Tage‘ für ihn?“

Mara dachte: Ewig! Doch das konnte sie ihr nicht sagen. Sie wusste keine passende Erwiderung und wandte sich bei dieser Frage immer ab, sie blieb der kleinen Schwester die Antwort schuldig.

Ob es vielleicht daran lag, dass sie zu wenig brav waren oder zu wenig beteten?

Nach ihrem ersten Tag auf dem Hof hatten sie schnell die zwei Gesichter von Tremonti kennengelernt. Das böse, zynische trug er, wenn er hier alleine mit ihnen war. Mit dem freundlichen und gewinnenden hatte er sie nur begrüßt, seitdem hob er es sich für Fremde und besondere Anlässe auf. Am ersten Tag hatten sie ihn noch drollig gefunden, am nächsten Tag war damit Schluss gewesen.

Sie mussten lernen, dass ihre volle Aufmerksamkeit seinem Wohlbefinden zu gelten hatte. Ihn zufriedenzustellen, war von nun an ihre Aufgabe. Sie sollten putzen, waschen, kochen und die Tiere versorgen. Da waren die wenigen, ungestörten Momente wie jetzt sehr kostbar.

Ihre Einführungszeit war hart und tränenreich gewesen. Tremonti zeigte niemals Geduld und seine Pädagogik beschränkte sich aufs Schlägeausteilen. Eine Methode, die die Mädchen zwang, sehr schnell zu kapieren. Fiel das Resultat für ihn ungenügend aus, bestrafte er sie, indem er sie ins Loch sperrte, einen in den Boden eingelassenen ehemaligen Futterbehälter. Darin war es so eng, dass kein Platz mehr war, um Angst zu haben.

Seine Hunde liebte Tremonti mehr als die Menschen und ganz bestimmt mehr als Andrea und Mara. Bei der kleinsten Verfehlung wurde er grob. Egal wie sehr sie sich bemühten, sie konnten es ihm oft nicht recht machen. Dann brüllte er herum, sie würden ihm die letzten Haare vom Kopf essen, schüttelte sie oder teilte Kopfnüsse aus. Manchmal war es so schlimm, dass nicht mal mehr Weinen half. Ihre Sehnsucht, dass sich alles wie ein böser Traum auflösen möge, wuchs von Tag zu Tag.

Des Nachts beteten sie, dass Papa sie abholen käme. Doch er kam nicht.

3.

Furrers Wut auf die Behörde konnte ich ein wenig verstehen. Als jüngstes und neuestes Mitglied hatte auch ich meine liebe Not, mich in den behördeneigenen Groove einzuleben. Die einen wollten sinnvolle Projekte unterstützen, die anderen darauf achten, dass die Steuergelder nicht verschwendet wurden.

Als Neue war es für mich eine große Herausforderung, mich im Behördenhandbuch, den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS und den Gesetzesvorlagen zurechtzufinden. Denn „die Hubers und Müllers“ verhielten sich selten nach den Buchstaben der Reglemente. Genau da kam die Behörde ins Spiel, sie würde die Bestimmungen im Sinne der Bürger auslegen.

Die Mitglieder der Sozialbehörde trafen sich jeden ersten Montag im Monat zur Sitzung. So auch am Abend vor Furrers Auftritt in meinem Wohnzimmer. Im Raum war es stickig warm, was der reibungslosen Abwicklung der Geschäfte nicht gerade förderlich war. Schon den ganzen Tag über hatte eine ungewöhnliche Hitze geherrscht und auch die weit geöffneten Fenster hatten keine Erleichterung gebracht.

Die Gemeinderätin Uschi hatte den Vorsitz. Sonst immer duschfrisch, hatten sich sogar bei ihr Schweißperlen über den Lippen gebildet. Ursula Brenner, verheiratet mit einem Beamten, schlank mit leichtem Hang zur Auszehrung, war spezialisiert auf Frauenfragen und setzte sich für mehr Gleichberechtigung ein. Ständig um ihre Stellung bemüht, kippte ihr Ton schnell ins Quengelige; wenn das nichts brachte, flossen schnell mal Tränen. Unterstützung holte sie sich bei der Christlichen Volkspartei. Ihr aktueller Familienzuwachs hieß Lasso von Hohenklaue, ein Shetland-Terrier, in den sie furchtbar vernarrt war.

Der Dienstälteste im Team war Markus Kehl, „Bankkaufmann a. B.“, wie er mit einem Grinsen erklärte, bei dem er nur die Unterlippe verzog. „A. B.“ hieß bei ihm: auf Bewährung.

„Mit ü-sechzig sucht der Chef immer einen Grund, dich zu zwangspensionieren. Egal ob du drei oder dreißig Jahre für die Firma geschuftet hast, bist du jetzt zu alt, zu teuer und zu unflexibel geworden. Mit dem kleinsten Fehler lieferst du ihm den Steilpass, dich elegant loszuwerden.“ Das ehemalige Nachwuchstalent im Radsport, und immer noch leidenschaftlicher Radler, war geschieden und sprach im Namen der Freisinnig-Demokratischen Partei. Sein kohlschwarzes Haar verdankte er seiner sizilianischen Mutter. Das Bankeroutfit mit blauem Anzug, Hemd und Krawatte umspielte seine ansehnliche Wampe, die er nicht ohne Stolz trug. Bei Sitzungen hängte er sein Sakko über die Stuhllehne, reckte zwischendurch seine Arme und zeigte offen, wo sein Deo versagt hatte.

Robin Haas, vierundzwanzig Jahre jünger, gelernter Automechaniker, der sich zum Informatiker hatte umschulen lassen, war der Dritte im Team. Er besaß ein Start-up-Unternehmen, bestehend aus einem Lehrling und der Frauenstimme eines Telefonservice-Dienstleisters. Sein Handy klebte ihm in Form eines Headsets ununterbrochen am Ohr, während der Sitzungen tippte er immer wieder verstohlen eine SMS. Ebenfalls der FDP angetan, fühlte er sich verpflichtet, erfolgreich zu sein und der Welt seinen Stempel aufzudrücken. Mit Vorliebe führte er den freispielenden Markt ins Feld und beklagte wiehernde Amtsschimmel. Ständig musste er seine Intelligenz unter Beweis stellen und riss gerne guerillamässig die Gesprächsleitung an sich. Seine Taktik war so einfach wie effektiv: Er quatschte so lange auf die Kontrahenten ein, bis sie überdrüssig einknickten. Am liebsten trug er bügelfreie Polos und Jeans. Auch ihm hatten bei der gestrigen Sitzung die halblangen Locken, die einem Hausdach ähnelten, verschwitzt und welk am Kopf geklebt.

Dora Battaglia war ein Jahr jünger als er und unsere Finanzvorsteherin. Als Hausfrau und Mutter von drei süßen Kindern und Mitglied der Schweizer Volkspartei wirkte sie dankbar, sich auch außerhalb ihres Haushaltes nützlich machen zu können. Trotz ihres quirligen Naturells gab sie sich bodenständig couragiert, ihre Argumente untermauerte sie gerne mit Rechenaufgaben. In der Hitze der Sitzung war ihr sonst so sprühendes Wesen verdorrt.

Jüngstes und neuestes Mitglied der Sozialbehörde war ich, Janet, Protokollführerin und keiner Partei zugetan. Für die Linken war ich zu liberal, für die Freisinnigen zu sozial, die Volkspartei mit ihrer Schweizer-Kreuz-Manie gab mir stets das Gefühl, der falschen Religion anzugehören, und die Christlichen überließen mir zu oft den Letztgenannten das Feld. Meine politische Meinung berücksichtigte von allem ein bisschen. Das genügte offenbar auch meinen Wählern.

Zu Beginn der Sitzung forderte Uschi uns auf, uns kurzzufassen, um mit den Traktanden durchzukommen. Ein fataler Fehler, denn damit war ein schnelles Abhaken der Punkte bereits unmöglich geworden. Robin war nicht einverstanden, Fakten könnten nicht einfach weggelassen werden, um die Sitzung zu straffen, monierte er, man müsse sich schon die Zeit nehmen und alles gegeneinander abwägen und so weiter und so fort. Uschi unterbrach ihn und gestand ihm zu, wichtige Diskussionen nicht unterlassen zu müssen, was Markus Kehl zu der Bemerkung veranlasste, wir verplemperten sowieso viel zu viel Zeit. Wenn sich alle auf die Sitzung vorbereiten würden, wären wir schneller fertig. Das wiederum war das Stichwort für eines von Doras Rechenbeispielen und ich lehnte mich resigniert zurück, denn die nun folgende Diskussion über Belanglosigkeiten war nicht mehr aufzuhalten.

„Das stimmt, stellt euch vor, wir würden jedes Traktandum sieben Minuten schneller erledigen? Oder besser, um fünf, oder nein, nehmen wir ein Mittel: Also …“

Uschi zog die Bremse: „Bitte, Dora. Dafür haben wir keine Zeit.“

Und Robin tröstete: „Du kannst das zu Hause in Ruhe durchrechnen und teilst uns das Ergebnis in der nächsten Sitzung mit. Einverstanden?“

Dora runzelte die Stirn und bewegte weiter lautlos ihre Lippen, sie rechnete. Dann streckte sie auf wie eine Drittklässlerin: „Ich hab’s: Wenn wir fünfmal …“

„Dora!“

„Ist Okay. Mein Mann sagt auch immer: ,A little less conversation, a little more action please‘ das ist von Elvis. Wusstet ihr das?“

Ich verdrehte die Augen und dachte, ach wie gut, dass niemand weiss, welche Einzeller noch existierten.