9,99 €

Mehr erfahren.

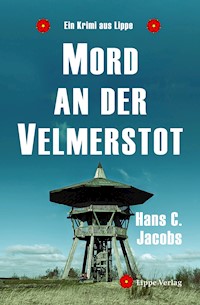

- Herausgeber: Lippe Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Eine Geschichte von Liebe und Verrat. Ein Krimi aus Lippe «Selbstmord einer ganzen Familie an den Externsteinen.» Kommissarin Felicitas Rauch hing auf der Fahrt zu den Felsen ihren Gedanken nach … Von Weitem erkannte sie reglose, bunt gekleidete Körper am Fuße der Felsen. Ein Blick hinauf machte klar, dass niemand solch einen Sturz überleben würde. Handelt es sich wirklich um Selbstmord? Felicitas Rauch und ihre Kollegen ermitteln und geraten in schweres Fahrwasser. Linda Feldmann restauriert ihr Schwert zusammen mit einem geheimnisvollen Schmied und umgibt sich mit den falschen Menschen. Externsteine, Herlingsburg bei Lügde, Opferstein bei Diestelbruch – die sächsische Kriegerin Lutrud kämpft im Mittelalter gegen Karl den Großen. Geheimnisvolle Mächte verbinden die Frauen. In der großen Schlacht bei Detmold erfüllt sich ihr gemeinsames Schicksal. Und nicht zuletzt wird der Ursprung des Fürstentums Lippe enthüllt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 410

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Hans C. Jacobs

Mord an den Externsteinen

Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

Copyright 2024 by Lippe Verlag

Dr. Hans Jacobs, Am Prinzengarten 1, 32756 Detmold

ISBN 978-3-89918-856-1

Hans C. Jacobs

Mord an den Externsteinen

Lippe Verlag

An den Felsen

Der Sommer war ein Monster. Lang, trocken, heiß. Glühend heiß. Ein Jahrhundertsommer, erneut. Monatelange Hitze und Dürre hatten das Getreide auf den Feldern verdorren und die Ernte armselig ausfallen lassen. Die Obstbäume, im Frühling noch voller Blüten, hatten ihre unreifen Früchte früh abgeworfen. Selbst die Buchenwälder, die seit Jahrhunderten den Naturgewalten getrotzt hatten, litten unter der Trockenheit und zeigten braune Blätter und tote Äste. Überall im Teutoburger Wald ragten Baumstümpfe wie gebleichte Knochen gen Himmel, Mahnmale des Klimawandels. In Augustdorf züngelten Waldbrände, ein Vorgeschmack auf die Zukunft. Der Regen, einst ein treuer Begleiter, war zu einem flüchtigen Gast geworden – im ehemals grünen Lippe, das früher mit Wasser gesegnet gewesen war und als »dem lieben Gott sein Pinkelpott« gegolten hatte.

Und auch unter den Menschen forderte die Hitze ihren Tribut: Alte und Kranke litten unter den hohen Temperaturen und füllten Krankenhäuser und Notaufnahmen. Ein Sommer, der die Grenzen des Erträglichen überschritt und den Menschen ihre Ohnmacht gegenüber der Natur zeigte. In den Städten waren die Straßen leergefegt, die Parks verwaist; die Kinder tummelten sich in den Freibädern. In den Wohnungen und Büros surrten Klimaanlagen und kämpften gegen die unerbittliche Hitze.

Wie viele dieser Sommer würde die Zukunft wohl bringen?

Heute endlich kam der lang ersehnte Regen und damit Erlösung für die Natur. Am Nachmittag hatte es begonnen; vorsichtig mit fahlen Wolken, leisem Windhauch und Nieselregen, zaghaft wie ein leises Lied, und wurde dann zu einem typisch lippischen Landregen: ausdauernd, langweilig und schier endlos. Mit Einbruch der Dunkelheit verwandelte sich der Regen in ein wildes Orchester. Sturm peitschte den Wald, Blitze zerrissen den Himmel und schlugen in alleinstehende Bäume, wilder Donner direkt aus der Hölle begleitete das Konzert. Gegen Mitternacht erreichte das Unwetter seinen Höhepunkt; der Sturm heulte um die Felsen, bisweilen rissen die Wolken auf und erlaubten einen Blick auf den Vollmond, der als fahles Auge vom Himmel starrte.

Der Wind trieb den Regen schmerzhaft in die Gesichter der Kinder und verschluckte ihr Weinen. Ihre Hände waren gefesselt, Knebel erstickten jeden Laut, Speichel tropfte und wurde sogleich vom Regen fortgespült. Orientierungslos gingen sie hintereinander her. Nass, frierend, verängstigt waren sie den Unbilden der Natur und ihren Peinigern ausgesetzt. An den Felsen erwartete sie eine andere Gruppe mit ihren ebenfalls gefesselten Eltern. Als die Mutter ihre Kinder entdeckte, versuchte sie sich loszureißen, doch die Entführer brachten sie mit einem gezielten Tritt zu Fall.

»Ganz ruhig. Mach keinen Ärger, sonst wird es deinen Kindern schlecht ergehen«, drohte der Anführer und packte die gefesselte Frau am Schopf. Er griff fest in ihr Haar und zerrte den Kopf schmerzhaft nach hinten. Sie stöhnte. »Ein Mucks und du wirst es bereuen.«

Ein Blitz erhellte die Finsternis – große Felsen, kaum erkennbar im Dunkeln, ragten empor. Den Kindern war der Ort nur zu vertraut. Das ältere Mädchen rang um Fassung und konnte doch die Angst nicht verbergen, während den beiden Jüngeren ununterbrochen die Tränen flossen und sie sich Hilfe suchend nach ihren Eltern umblickten. Bloß diese waren ebenso hilflos – gefesselt, geknebelt, durchnässt. Wortlos deuteten die Entführer mit den Taschenlampen auf die nassen und rutschigen Treppenstufen. Schritt für Schritt stolperten die Gefangenen sie hinauf, über die viel zu hohen und unregelmäßigen, vor Jahrtausenden von unbekannten Baumeistern in den Stein geschlagenen Stufen.

Schließlich erreichten sie das Plateau auf dem Felsen. Regen und Sturm wüteten hier oben noch heftiger, heulten und pfiffen, spielten ihr schauriges Lied und drohten die kleinen Gestalten hinwegzufegen. Die Entführer nahmen den Kindern die Knebel ab und diese schnappten heftig nach Luft. Zitternd vor Angst und Kälte sahen sie sich verzweifelt um. Das Tosen des Unwetters übertönte ihr Weinen. Hilferufe blieben erfolglos, denn tief in der Nacht und inmitten des Sturms gab es niemanden, der sie hören konnte. Bangen Blicks sahen sich Eltern und Kinder an; der Ausweg, die Treppe, war durch die Entführer versperrt. Was ging hier vor?

In diesem Augenblick holte der Anführer aus und sprach mit erhobener Stimme: »Thomas Dreier! Du weißt, warum ihr hier seid.«

Stille inmitten des Sturms. Wie im Auge eines Taifuns senkte sich Ruhe über die Szene. Was hatte ihr Vater getan? Die Entführer musterten sie wortlos und ernst.

»Ihr habt euch gegen unsere Gemeinschaft verschworen. Du und deine Frau, ihr habt immer und immer wieder – und trotz aller Ermahnungen – unsere Ideale verraten und gegen uns gearbeitet. Euer christlicher Aberglaube hat euch auf falsche Wege geführt und aus unserer Gemeinschaft getrieben. Dazu habt ihr uns betrogen, Geschäfte hinter unserem Rücken gemacht und Geld gestohlen. Deshalb seid ihr schuldig. Wir haben diesen heiligen Ort für diese Zeremonie gewählt, um euch einen ehrenvollen Weg zu den Ahnen zu bieten.«

Der Vater wollte etwas erwidern, doch der Knebel hinderte ihn. Stattdessen floss ihm nur noch mehr Speichel aus dem Mund. Das lange Haar seiner Frau hing ihr wirr ins Gesicht; sie weinte und ihre Augen baten um Gnade.

»Du weißt, dass wir das Böse bis ins letzte Glied ausrotten müssen.«

Thomas Dreier riss erschrocken die Augen auf.

»Die Nornen haben deinen Schicksalsfaden gesponnen, Thomas Dreier, du bist ein Verräter. Aber du kannst das Leben deiner Kinder noch retten. Wir verschonen sie, wenn du deine Schuld gestehst und dieses Dokument unterzeichnest.«

Ein Entführer löste die Fesseln und befreite die rechte Hand des Vaters. Unter einem Regenschirm zog er einen Brief aus einer Plastikhülle hervor und reichte ihn Dreier zusammen mit einem Stift. Mit geweiteten Augen starrte dieser auf die Entführer, die weinenden Kinder und seine Frau, die flehend ihren Kopf schüttelte. Die Kinder drängten sich Schutz suchend aneinander.

»Du hast nur diese eine Chance! Jetzt! Unterschreibe den Brief und deine Kinder werden leben. Unterschreibe nicht und sie werden sterben.«

Sie entfernten den Knebel seiner Frau Claudia. Sie schüttelte sich erleichtert und holte tief Luft.

»Was tut ihr mit uns, ihr Schweine? Lasst uns in Ruhe. Lasst wenigstens die Kinder frei!«

Thomas Dreier starrte niedergeschlagen auf den Brief. Er wusste, dass seine Peiniger keine Gnade zeigen und sein Leben heute beenden würden.

»Nein, tu das nicht, Thomas!«, schrie seine Frau, »sobald du unterschrieben hast, tun sie den Kindern etwas an.«

Möglicherweise konnte er die Kinder retten; sie hatten es ihm versprochen. Mit einem letzten Blick auf seine Familie nahm er den Stift und unterschrieb stumm.

»Tut den Kindern nichts. Bitte! Wir haben alles getan, was ihr wollt.« Claudia Dreier schrie ihre Verzweiflung heraus, Wind und Regen peitschten ihr ins Gesicht. Sie weinte haltlos. Thomas Dreier konnte es nicht mitansehen und schloss seine Augen, um sich in sein Schicksal zu ergeben.

Die Entführer entfernten den Knebel, der Regen wusch seinen Speichel fort. Erleichtert holte er Luft. Mit seinem Leben hatte er abgeschlossen, aber seine Kinder würden nicht sterben. Die Entführer lösten die Fesseln der Kinder, reinigten ihre Gesichter und die Handgelenke mit Tüchern. Sie hörten auf zu weinen und wollten zu ihren Eltern.

Ein Blitz erhellte die Nacht, warf Schatten auf die Felsen, gefolgt von einem bedrohlichen Donner und noch mehr Regen. Ein Entführer packte den Jüngsten, Finn, zog ihn an den Rand des Plateaus und warf ihn kurzerhand übers Geländer. Der kleine Körper leistete kaum Widerstand und verschwand mit einem leisen Schrei in der Dunkelheit. Dreier konnte es nicht fassen und wollte zu seinen Kindern, doch die Fesseln hielten ihn am Geländer. Sie hatten ihm doch Gnade versprochen und nun war der Jüngste verschwunden, vom Felsen gestürzt! Dreier schrie und zerrte an seinen Fesseln – vergebens. Das brachte seinen Sohn nicht zurück. Finn war tot!

»Nein!«

»Bis zum letzten Glied!«, rief der Anführer und hob die mittlere Tochter, Julia, ebenfalls übers Geländer und ließ sie in die Dunkelheit fallen. Sie starb stumm und ohne Gegenwehr.

»Nein, nicht!« Dreier war verzweifelt. Er hatte doch alles getan, was die Entführer wollten. Seine Frau Claudia zerrte an ihren Fesseln, der Wind übertönte ihr Kreischen und Schluchzen. Anna, die Älteste, versuchte zu fliehen. Sie war mutig, mit ihren zwölf Jahren in der Schule die Schnellste, doch sie kam nicht gegen den Griff des Entführers an, der sie mit eisernem Griff hielt und trotz ihres Zappelns zum Abgrund zog. Keine Gnade, ein Stoß, ein Schrei – und das dritte Kind schlug mehrfach auf die Felsen. Tot.

Zu dritt packten sie Claudia, putzten ihr sorgfältig über Gesicht und Hände und lösten die Fesseln. Sie schrie, trat um sich und wehrte sich so gut sie konnte und hatte doch keine Chance. Die Entführer hielten sie an den Händen, zerrten sie an den Rand des Plateaus und stießen sie übers Geländer; schreiend verschwand auch sie in der Nacht. Der Regen wusch jegliche Spuren fort. Der Sturm erstickte jedes Geräusch.

Thomas Dreier schloss die Augen, er wollte nicht mehr leben. Warum musste er die Ermordung seiner Familie mitansehen?

»Macht mit mir, was ihr wollt«, sagte er mehr zu sich als zu den Entführern. »Es ist vorbei.« Sie nahmen ihm die Fesseln ab und führten ihn ohne Gegenwehr zum Geländer.

Felicitas

Eine ganze Familie tot an den Externsteinen. Was ist geschehen? Kommissarin Felicitas Rauch hing auf der Fahrt zu den Felsen ihren Gedanken nach. Die Nachricht hatte sie im Auto auf ihrem Weg zur Arbeit erreicht. Warum bekomme ich solche Anrufe eigentlich immer am frühen Morgen?, fragte sie sich nicht zum ersten Mal. Sie passierte die Polizeiabsperrung, das unvermeidliche Blaulicht und die Parade der Einsatzfahrzeuge von Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei. Dann stieg sie aus und folgte dem breiten Weg vom Parkplatz am Felsenwirt vorbei durch das Wäldchen, an dessen Ende sich der spektakuläre Blick auf die Externsteine öffnete.

Die Faszination der Felsen. Wie von Riesen geformt, emporgeworfen und in die Erde gesteckt, ragten die großen Steine empor, umrahmt von einem Teich. Wie oft war sie bereits hier gewesen, allein oder mit Freunden, und jedes Mal voller Begeisterung?

Im Informationszentrum hatte sie selbstverständlich alles über die geologischen Besonderheiten, Erosionen und Eiszeiten gelesen, die die Externsteine geformt hatten, über ihre Geschichte und die menschliche Besiedlung – aber viel besser gefiel ihr die Vorstellung vom Göttervater Odin, der mit seinem achtbeinigen Ross Sleipnir wild über die Welt geritten war, wobei das Pferd mit seinen Hufen die Felsen emporgeschleudert und die Externsteine erschaffen hatte. Für Felicitas war dies eher ein Ort der Götter als eine geologische Formation.

Heute jedoch war es ein Ort des Elends.

Alles war weiträumig mit Flatterband abgesperrt. Auf dem großen Platz vor den Externsteinen standen Einsatzkräfte mit ihren Fahrzeugen, einige mit Blaulicht, nutzlos und traurig. Heute würden wohl keine Touristen kommen. Überall waren Pfützen zu sehen, vom Wind abgerissene Äste, Laub, Spuren des nächtlichen Unwetters, das nach der Hitze der vergangenen Monate für eine willkommene Abkühlung gesorgt hatte. Für den Nachmittag waren wieder hochsommerliche Temperaturen vorhergesagt.

Schon von Weitem erkannte sie reglose, bunt gekleidete Körper am Fuße der Felsen. Ein Blick hinauf machte klar, dass niemand einen solchen Sturz überleben könnte. Der Tod war auf jeden Fall schnell eingetreten. Ihr Lieblingskollege Kai Krause hatte sie kurz am Telefon informiert und wartete nun auf sie.

Sie schüttelte seine Hand. »Was ist denn hier passiert? Ist das wirklich eine ganze Familie?«

»Ja, leider«, entgegnete Krause, »Spaziergänger aus Holzhausen haben die Leichen gefunden. Die haben hier ihre Morgenrunde mit den Hunden gedreht und den Schreck ihres Lebens bekommen. Eine ganze Familie ist von den Felsen gestürzt.«

»Wonach sieht es denn aus? Mord?«, fragte sie ihn direkt. Ihrer Erfahrung nach war der erste Eindruck der beste – und die Polizeibeamten vor Ort hatten meist einen guten Riecher.

»Die ersten Anzeichen deuten auf einen kollektiven Selbstmord hin. Wir haben einen Abschiedsbrief gefunden. Es gibt keinerlei Kampfspuren oder Verletzungen. Darum glauben wir, dass Vater und Mutter erst zusammen die Kinder und dann sich selbst umgebracht haben. So steht es auch in dem Brief.«

Felicitas schüttelte den Kopf. Was war in diese Menschen gefahren?

Die Ermittler durchkämmten den Tatort; fünf weiße Leichensäcke lagen bereit für den Abtransport. Felicitas gesellte sich zu ihren Kollegen und schaute ihnen über die Schultern, wie sie in aller Gründlichkeit die Verstorbenen inspizierten, die Felsen nach Spuren absuchten und alles fotografierten. Die Arbeit der Spurensicherung erfolgte langsam und gründlich nach allen Regeln der Kunst und sie war froh, dies nicht selbst übernehmen zu müssen. Dafür war sie zu ungeduldig. Ein vorläufiger Bericht würde heute Mittag auf ihrem Schreibtisch liegen, aber auf den Abschlussbericht würde sie warten müssen. Sie schätzte die Arbeit ihrer Kollegen, die oft entscheidende Hinweise lieferten, auch wenn sie ihre Geduld auf die Probe stellten.

Die Körper der Kinder waren unnatürlich verdreht; Arme und Beine standen schräg ab, Haare und Kleidung waren verdreckt, aber am schlimmsten waren die zerstörten Gesichter der Kinder. Der Sturz auf die Felsen hatte Schädel zertrümmert, Nasen und Kiefer zerbrochen, Zähne ausgeschlagen und tiefe Wunden gerissen. Der Blick in die Gesichter der Eltern blieb ihr erspart; beide lagen auf dem Bauch, mit zerschmetterten Gliedern, das Blut vom Regen weggespült. So etwas hatte sie bislang nicht erlebt. Felicitas musste schlucken. Ekel, Übelkeit, Trauer – all das vermischte sich und sie konnte keinen klaren Gedanken fassen. Krause drehte sich zur Seite und ließ ihr Zeit zur Besinnung. Tränen stiegen ihr hoch. Sie schloss die Augen, atmete tief und versuchte die Bilder zu verdrängen.

Im Laufe ihrer Ausbildung hatte ein Psychologe sie auf solche Situationen vorbereitet. Was hatte er damals erklärt? »Lassen Sie Ihren Emotionen freien Lauf. Stehen Sie zu Ihrem Ekelgefühl. Eine Leiche ist etwas Schreckliches. Lassen Sie das zu. Dann holen Sie Luft, denken an nichts, denken an mich, an Ihre Uniform, daran, dass Sie Polizistin sind. Sie öffnen die Augen und sind wieder im Hier und Jetzt. Das ist schwer, aber Sie schaffen das. Vertrauen Sie bitte darauf!«

Felicitas öffnete die Augen, strich sich über ihr Haar und fixierte Krause. »Danke.«

Er nickte verständnisvoll. Wortlos.

Immerhin musste es weitergehen. Irgendwie. »Was wissen wir?«

»Finn, Julia und Anna Dreier, fünf, sieben und zwölf Jahre alt.« Krause fuhr sich kurz übers Kinn. »Die Eltern heißen Claudia und Thomas Dreier, beide 38 Jahre alt. Die Familie stammt aus Lügde.«

Eine verwirrte Seele hatte heute Nacht eine ganze Familie ins Verderben gerissen.

»Erzählen Sie mir von dem Abschiedsbrief«, bat sie ihren Kollegen.

»Der Brief steckt in einer Klarsichthülle und die wiederum in einer Plastiktüte.«

Er deutete auf die Spitze des äußeren Felsens. »Der Brief lag oben auf dem Plateau unter einem Stein, sodass wir nicht anders konnten, als ihn zu finden. Vermutlich wurde er hier unterschrieben. Einige Wassertropfen haben das Papier aufgeweicht und die Tinte verschmiert. Ein Regenschirm liegt auch noch dort oben.«

Krause schüttelte den Kopf und trat ein paar Schritte zur Seite. Beide konnten den Anblick der Leichen nicht ertragen und suchten Abstand zu gewinnen.

»Thomas Dreier hat den Brief in ihrer beider Namen verfasst und unterschrieben. Wenn wir dem folgen, war es ein kollektiver Selbstmord. Er faselt in dem Brief vom Niedergang der Zivilisation und dem bevorstehenden Weltuntergang. Wenn Sie mich fragen, hatten die beiden psychische Probleme und haben sie auf diese Art und Weise gelöst. Aber die eigenen Kinder töten? Das ist übel, wirklich übel. Die Kinder sind unschuldig.«

Beide hingen ihren Gedanken nach. Die Leichen lagen um die Felsen verteilt, offensichtlich waren sie an verschiedenen Seiten herabgestürzt. Welch ein Drama hat sich heute Nacht abgespielt?, fragte sich Felicitas. Haben sich die Kinder gewehrt? Haben beide Eltern ihre Kinder hinabgeworfen oder nur einer von ihnen? Zwei Körper lagen am Eingang zur Grotte, direkt vor dem steinernen Relief, das die Kreuzabnahme Jesu zeigte – fast wirkte es, als blickte Jesus traurig auf die Toten herunter. Die drei übrigen Leichen verteilten sich auf der Rückseite der Felsen; das Schicksal hatte sie in verschiedene Richtungen geschleudert.

»Zeugen haben wir bei dem Unwetter letzte Nacht wohl nicht?«

»Oh, nein. Es hat sich niemand gemeldet. Die Nachbarn in Holzhausen brauchen wir nicht zu fragen – die sind zu weit weg und haben mit Sicherheit nichts gehört. Wir gehen trotzdem zum Schliepsteinweg und sprechen mit den Anwohnern. Vielleicht haben die ja ein Auto oder dergleichen gesehen.«

Felicitas kannte den Parkplatz. Hier konnte man – im Gegensatz zum überteuerten Besucherparkplatz – kostenlos parken und schnell die Externsteine erreichen. Viele Jogger und Wanderer kannten diesen Geheimtipp, der keiner mehr war, und auch sie nutzte ihn gern. Felicitas hatte nie verstanden, warum der Landesverband Lippe an seinen Hauptattraktionen Hermannsdenkmal und Externsteinen den Besuchern ungastlich hohe Park- und Eintrittsgebühren abverlangte. Das schien ihr keine besonders kluge Art der Tourismusförderung zu sein.

Nachdenklich spielte sie mit ihren blonden Haaren, wie immer zu einem strengen Pferdeschwanz gebunden, und ließ ihren Gedanken und Fantasien freien Lauf. Wenn dies ein Ort der Götter war, handelte es sich möglicherweise um ein Menschenopfer – so wie in der Wikingerserie, die sie zusammen mit Esin bei Netflix sah? Wie viele solcher Opfer hatten die Externsteine bereits gesehen? Wie viel Blut war an ihnen herabgeflossen?

Leichter Nieselregen setzte ein; Felicitas fröstelte und schloss ihre rote Lederjacke. Das hier ist keine Fantasie, schalt sie sich, sondern eine schlimme Geschichte mit fünf Toten – und darunter drei Kindern.

»Wir treffen uns heute Nachmittag, wenn wir den vorläufigen Bericht der Spurensicherung haben«, sprach sie zu Krause. Der nickte, wie so oft, wortlos.

***

Felicitas saß am Schreibtisch und versuchte vergeblich, die Düsternis zu verdrängen. Die Bilder der zerstörten Kindergesichter gingen ihr nicht aus dem Kopf. Sie stellte sich vor, wie sie gestern noch fröhlich gelacht, wie sie gespielt, Hausaufgaben erledigt oder ferngesehen hatten. Die Kinder waren wehrlos und unschuldig, und nun lagen sie in den Kühlkammern der Gerichtsmedizin. Ihre kalten, steifen Körper wurden aufgeschnitten; Organe, Blut, Haut – alles wurde untersucht. Und wieder zugenäht. Wie Puppen. Kalte, tote Puppen. Bleich. Aus ihrer Ausbildung wusste sie, wie weiß und kalt tote Körper tatsächlich waren und wie sie als Untersuchungsobjekte behandelt wurden. Alles Menschliche war aus ihnen gewichen, der Tod hatte Lachen, Freude, Leben genommen. Es war ungerecht. Die Ärzte taten ihr Bestes, um mögliche Spuren zu finden und zur Aufklärung beizutragen, auch wenn ihre Arbeit schrecklich war.

Wer macht so was? Es ging ihr nicht aus dem Kopf. Wer wirft kleine Kinder von Felsen? Wenn Kinder beteiligt waren, war Polizeiarbeit besonders belastend. Sie wusste, dass sie jederzeit auf die Hilfe von Psychologen zurückgreifen konnte. Aber die bekommen die Bilder auch nicht aus meinem Kopf.

Aus Erfahrung wusste Felicitas, dass ihr die Gespräche mit den Kollegen und die Ermittlungsarbeit bei der Bewältigung helfen würden. Sie freute sich auf das Gespräch mit Krause. Der Besprechungstisch war gedeckt, Kaffee gekocht und Kekse vorbereitet. Krause mochte Kekse. Schokoladenkekse.

Mit einer dicken Akte bewaffnet betrat er ihr Büro und setzte sich, mit einem Blick auf die Keksdose. Er öffnete die Akte und murmelte: »Schlimme Sache, nicht wahr?« Auch ihn hatte der Fall nicht kaltgelassen.

»Ja.« Mehr brachte Felicitas nicht heraus.

»Was sind das für Eltern, die ihre eigenen Kinder töten?«

Sie schüttelte den Kopf. Diese Bilder!

»Ich muss an die Kinder denken, an ihre Gesichter.« Sie wusste, dass sie reden und ihre Seele befreien musste. »Sie waren so kaputt. Kein Lachen mehr.«

Betretenes Schweigen. Krause nahm sich Kaffee und einen Keks.

Felicitas schenkte sich etwas ein, fügte gedankenverloren Milchpulver hinzu und rührte um. Sie beugte sich vor. »Mich macht das fertig, Herr Krause. Die Verletzungen, die gebrochenen Glieder, die ausgeschlagenen Zähne – ich kann das nicht vergessen.«

»Ich auch nicht.« Sie sah die Verletzlichkeit in seinen Augen. »Es geht mir genau wie Ihnen. Morgen habe ich einen Termin bei Dr. Franke.« Vielleicht sollte ich auch zu ihr gehen, dachte sich Felicitas. Sie schätzte die Psychologin sehr.

Der Kaffee war kalt geworden.

»Vielleicht hilft uns die Routine, Herr Krause. Wollen wir ein wenig über die Fakten sprechen?«

Er nickte – » gerne« – und legte los. »Also: Es handelt sich um die Familie Dreier. Die Gerichtsmedizin meint, dass alle fünf Personen durch den Sturz gestorben sind. Sie haben keine Spuren von Alkohol, anderen Drogen oder Beruhigungsmitteln gefunden. Eine Gewaltanwendung vor dem Sturz ist nahezu ausgeschlossen. Es gibt keine Spuren von Fesselungen. Unter den Fingernägeln findet sich nichts, was auf einen Kampf hindeuten könnte. Natürlich sind die Körper mit Blutergüssen und Verletzungen übersät, sodass theoretisch kleine Kampfspuren verborgen sein könnten. Aber das schließt die Gerichtsmedizin zu fast einhundert Prozent aus. Die Leichen haben die ganze Nacht im Regen gelegen, sodass Blut und alle möglichen Spuren abgewaschen sind. Gleiches gilt für den Felsen. Alles, was wir vom Tatort haben, ist der Brief. Und der weist eindeutig auf kollektiven Selbstmord hin.« Krause lehnte sich zurück.

»Was wissen Sie über die Familie?«

»Das klingt reichlich abgedreht. Noch abgedrehter als die Schatzsucher kürzlich.«

Felicitas war gespannt.

»Die Familie Dreier gehörte zu einer Lebensgemeinschaft in Lügde. Das sind Esoteriker – so wie eine gute alte Kommune, aber rechts. Sie haben sogenannte Familienheime, auf denen sie Ackerbau und Viehzucht für den Eigenbedarf, gern ökologisch, betreiben. Die Grundstruktur ist konservativ und patriarchalisch. Der Mann ist das Oberhaupt der Familie, im Haus haben die Frauen das Sagen. Dazu kommen altmodische Kleider und Frisuren, bei den Mädchen Röcke und lange Zöpfe.«

Felicitas fehlten die Worte. »Eine rechte, esoterische Kommune? So was gibt es? In Lippe?«

»Jawohl!« Krause betonte das Wort besonders und beide lachten leise.

Er hat seinen Humor nicht verloren, ging Felicitas durch den Kopf. »Das müssen Sie mir nachher genauer erklären, Herr Krause.«

»Gerne. Wir haben bisher nicht alles verstanden, was diese Kommune betrifft. Zur Familie: Sie sind mit dem Auto zu den Externsteinen gefahren, haben es ordentlich auf dem Parkplatz geparkt und verriegelt. Wie es sich eben gehört. Schlüssel und Parkschein steckten in der Hosentasche des Vaters. Es wirkt wie ein kleiner Familienausflug. Alles ganz harmlos, aber mitten in der Nacht und mit dem Ziel, sich das Leben zu nehmen. Dass sie den Brief geschrieben und mitgenommen haben, weist darauf hin, dass der Selbstmord geplant war, genau in dieser entsetzlichen Art und Weise.«

»Wann haben sie sich umgebracht?«

»Der Tod ist gegen 23:30 Uhr eingetreten, wahrscheinlich zeitgleich. Die haben das zügig durchgezogen.«

Sprachlosigkeit. Tränen in den Augen. Immer die Kinderkörper im Kopf. Wann verschwinden diese gottverdammten Bilder denn endlich?

Felicitas hatte zwar keine eigenen Kinder, aber sie liebte ihre Nichten und Neffen abgöttisch. Wenn sie an einem Kindergarten vorbeifuhr, wurde es ihr jedes Mal warm ums Herz. Ihre biologische Uhr tickte und sie hatte nicht mehr allzu viel Zeit, um sich ihren Kindertraum zu erfüllen. Da ihre letzte Beziehung mit Paul mit Pauken und Trompeten gescheitert war, war sie froh, kinderlos geblieben zu sein. Wie groß war ihr Glück anfänglich gewesen! Der Umzug aus Köln in die gemeinsame Wohnung in Barntrup, die neue Arbeitsstelle im Detmolder Kommissariat, die so viel angenehmer war als ihre alte, die Zweisamkeit mit Paul. Und dann hatte sich im Alltag herausgestellt, welch ein großer Arsch ihr Ex war, der lediglich an sich selbst dachte! Die Motorradtouren mit seinen Freunden waren ihm wichtiger als alles andere gewesen. Und die Geheimnisse und Geschichten mit anderen Frauen …

Sie riss sich von der Erinnerung los. Ich habe einen Fall zu lösen.

»Was haben die Durchsuchungen ergeben?«

»Nichts. Alles sieht ganz normal aus. Keine Spuren von Gewalt. Im Elternschlafzimmer sind die Betten ordentlich gemacht; die Kinderzimmer wirken, als wären die Kinder aus den Betten geholt worden. Wir haben keine Auffälligkeiten gefunden.«

»Haben wir Fingerabdrücke?«

»Ja. Die Fingerabdrücke im Auto, auf dem Regenschirm und der Plastikfolie stammen allesamt von den Dreiers. Allerdings hat der Regen viel weggewaschen.«

In diesem Moment betrat Esin Çelik, die IT-Frau, atemlos den Besprechungsraum und warf ihren Rucksack grob auf den Tisch. »Sorry für die Verspätung! Ich musste einen Rechner in der Buchhaltung retten. Ihr glaubt nicht, was Normalos alles falsch machen!«

Esin! So kannte Felicitas ihre Kollegin. Sie wirkte chaotisch und betonte dies durch ihre bunte Kleidung, aber mit ihrem Computer war sie ein Ass. Der sündhaft teure Polizei-Laptop war über und über mit Aufklebern bedeckt, an den Kanten angeschlagen und die Kamera überklebt. Sie kramte in den Tiefen ihres verbeulten Rucksacks, drehte ihn auf den Kopf und schüttelte die Maus zusammen mit einem Gewirr aus farbigen Kabeln, USB-Sticks und Papierunterlagen heraus. »Warum habe ich eigentlich so viele Kabel?«, sagte sie mehr zu sich selbst. Sie nahm Platz, warf ihren schwarzen Zopf nach hinten und lehnte sich zurück. »So, jetzt bin ich da und habe Zeit. Sorry noch mal.«

Felicitas nickte. »Kein Problem. Herr Krause hat gerade den Fall geschildert. Es sieht alles nach einem Selbstmord aus.«

»Ja, von meiner Seite aus auch. Ich habe das Memo unterwegs überflogen. Das riecht nach einer heißen Geschichte mit Freaks einer rechten Kommune.«

»… und mit fünf Toten«, ergänzte Felicitas. Peinliche Pause.

»Ich erzähl’ euch mal was zur Technik«, überbrückte Esin die Situation. »Der Brief stammt von Thomas Dreier. Wir haben die Datei auf seinem Rechner gefunden. Er wurde tatsächlich dort geschrieben und auch auf seinem Drucker gedruckt.«

»Woher weißt du das so genau?«, fragte Felicitas.

»Wenn du einen Text auf einem Computer schreibst, werden verborgene Informationen gespeichert: Autor, Datum, Uhrzeit, Veränderungen und so weiter. Das kann man gut nachverfolgen.«

»Und der Druck? Was ist damit?«

»Ähnlich funktioniert es auch mit dem Druck. Es ist sicher, dass das Dokument mit dem Drucker von Thomas Dreier gedruckt wurde. Wir können damit ausschließen, dass ihm jemand den Brief untergeschoben hat.« Sie machte es sich bequem.

»Und woher weißt du das?«

»Kennt ihr MIC?«

»Keine Ahnung. Was um Gottes willen ist das?«, fragte Felicitas stöhnend.

»MIC«, Esin beugte sich vor, »ist eine altmodisch-analoge Art, den Datenschutz zu umgehen. Ihr werdet nicht nur im Internet ständig verfolgt, sondern auch im wirklichen Leben. Wenn euer Drucker etwas druckt, dann schreibt er zusätzlich kleine, fast unsichtbare Informationen in gelber Farbe auf jedes Blatt Papier. Man nennt das ‘Maschinen Identifizierungs Code’ oder MIC. Das ist ein Wasserzeichen mit der Seriennummer des Druckers, Datum und Uhrzeit des Druckvorgangs und als besondere Serviceleistung sogar mit Daten zur Fehlerkorrektur.« Sie lehnte sich wieder zurück. »Schick, nicht wahr?«

»Das drucken die auf jede Seite?«

»Yep. Auf jede einzelne.«

»Big Brother.« Felicitas fehlten die Worte.

Esin nickte. »Das ist natürlich gut für uns Polizeiknechte, weil wir genau nachverfolgen können, wer welches Dokument wann gedruckt hat. Wir kennen die Seriennummer und fragen beim Hersteller nach, wer das Gerät gekauft hat. Und wenn der so dumm ist wie Thomas Dreier und sich brav beim Hersteller online registriert hat, dann bekommen wir jede Menge weitere Informationen wie seine Anschrift, die Anzahl seiner Druckaufträge, Kopien, vielleicht Faxe und so weiter. Und das Gerät der Familie Dreier war so freundlich, auch alle Fotokopien zu speichern.«

»Das ist ja schrecklich! Und das geht alles mit Datenschutz?«

»Richtig. Du musst auf jeder Internetseite irgendwelche nutzlosen Cookie-Warnungen wegklicken, damit du dich gut fühlst. Und dann wirst du in aller Ruhe ausspioniert, wo du nicht damit rechnest. Meinem Drucker habe ich das abgewöhnt.« Zufrieden betrachtete sie ihre Finger.

»Wir lassen noch eine Analyse laufen, aber ich gehe davon aus, dass die Unterschrift mit einem der blauen Stifte aus Dreiers Schublade getätigt wurde. Der Graphologe meint, dass die Unterschrift von Thomas Dreier stammt und unter Stress erfolgte. Wenn ich kurz vor dem Selbstmord stünde, wäre ich auch gestresst. Damit können wir ausschließen, dass eine dritte Person den Brief untergeschoben hat.«

»Kann uns der Abschiedsbrief Hinweise liefern?«

»Nein«, entgegnete Krause. »Der ist ziemlich wirr und voller esoterischer Andeutungen. Das haben wir oft bei solchen Briefen, sodass er ins Schema passt.«

»Tja, das sieht wohl wirklich nach einem kollektiven Selbstmord aus. Ich denke, dass wir diese Akte bald schließen können. Zur Sicherheit kümmern wir uns um das Umfeld. Ich fahre heute Nachmittag zu dieser Kommune. Herr Krause, wären Sie bitte so gut, einen Termin abzusprechen?«

Er nickte und nahm den letzten Schokoladenkeks aus der Dose. »Klar, gern. Mach ich. Wenn nichts anderes anliegt, erledige ich den Rest. Ciao.« Krause packte seine Sachen und verließ den Besprechungsraum. Felicitas sah ihm nach.

»Flotter Typ, nicht wahr?« Esin blinzelte. Das konnte sie gut. »Ein echter Hingucker!«

»Ja, in der Tat. Wie kommst du denn darauf?«

»Ooch, nur so … Ich habe deine schmachtenden Augen gesehen.«

Felicitas lachte. »Bist du etwa eifersüchtig auf diesen gut gebauten und jungen Mann?«

»So wie du ihm hinterherschaust, schon.« Esin liebte dieses Spielchen.

»Er sieht wirklich schick aus in seiner Uniform.«

»Und erst ohne Uniform!« Esin feixte.

»Esin, also wirklich!« Felicitas setzte sich zu ihr, nahm sie in den Arm und gab ihr einen langen Kuss auf den Mund. »Du bist die einzig Wichtige für mich.«

»Genau das wollte ich hören. Und jetzt esse ich deine restlichen Kekse, die unser Kollege übrig gelassen hat. Ich hab noch nicht gefrühstückt und einen Mordshunger.«

Linda

Linda Feldmann hatte sich auf den Besuch bei ihrem Freund Jan im Lippischen Landesmuseum, wo er als Mittelalterarchäologe arbeitete, gefreut. Anders als sein Vorgänger, der spektakuläre Forschungen zu den lippischen Burgen und besonders zur Falkenburg durchgeführt hatte, standen für Jan das Leben der einfachen Leute, ihre Häuser und Dörfer, ihre Ängste und Nöte im Vordergrund. Derzeit leitete er eine Ausgrabung in Leopoldstal und untersuchte die Reste eines kleinen sächsischen Dorfs, das wahrscheinlich von den plündernden Franken Karls des Großen überfallen und niedergebrannt worden war. Er konnte stundenlang kleine Aschespuren im Boden und zerbrochene Tonscherben untersuchen und Linda war immer wieder erstaunt, wie viele Informationen er zutage förderte.

Außerdem beschäftigte er sich mit einem Schatz, den sie nahe der Ausgrabungsstätte geborgen hatten. Jan glaubte, dass der Anführer des Dorfs den Schatz vergraben hatte, um ihn nicht in fremde Hände fallen zu lassen. Nachdem sich die Aufregung in der lippischen Presse gelegt hatte, konnte er diesen Schatz zusammen mit den Restauratoren in aller Ruhe untersuchen. Das Museum hatte eigens eine neue Alarmanlage bekommen, um einen Einbruch wie im »Grünen Gewölbe« in Dresden zu verhindern. Besucher mussten eine Sicherheitsschleuse durchqueren und alle Gegenstände, Jacken und Taschen beim Sicherheitsdienst abgeben. Das galt sogar für Jan.

»Soo schön!« Linda war begeistert. Jan hatte eine große flache Schublade mit den gereinigten und beschrifteten Silbermünzen geöffnet. Ihre schlanken Finger, die Jan so gern mochte, strichen vorsichtig über das Schutzglas. »Ich würde die Münzen so gern berühren. Sie sind so wunderschön! Als wir sie gefunden haben, waren sie grau und hässlich, und jetzt glänzen sie in diesem tollen Licht auf diesem schwarzen Samt. Hach, ich liebe sie wirklich!«

Jan floss das Herz vor Glück über. Er konnte Linda nicht widerstehen und holte ein Kästchen hervor. Vorsichtig öffnete er es und stellte es auf den Tisch. »Aber nichts rausnehmen!«

Linda trat an den Tisch, verträumt, und betrachtete die glänzende Münze. »Darf ich sie anfassen? Wirklich?« Jan nickte. Schließlich streckte sie ihren Finger aus und berührte die Münze ganz vorsichtig. »Karl der Große hat sie gemacht? Vor über tausend Jahren? Unglaublich!«

»Na ja, nicht er selbst, aber seine Münzkammer. Sein Name steht darauf. Es sind auch Münzen seines Vaters Pippin dabei. Damit sind wir sicher, dass der Schatz seit dem Ende des 8. Jahrhunderts in der Höhle versteckt war.«

»Wow, ganz schön alt.« Ihr Finger ruhte weiterhin auf der Münze. Ihre Fingernägel sind in einem zarten Rot lackiert, stellte Jan fest. Üblicherweise schminkte Linda sich nicht und trug keinen Nagellack. Steht ihr gut.

»Ich kann mich gar nicht losreißen.« Sie schloss widerwillig das Kästchen. »Zeigst du mir auch den Rest des Schatzes?«

Linda bemerkte erfreut, dass er die Armbanduhr mit dem schlichten Lederband trug, die sie ihm vor ein paar Wochen geschenkt hatte. Es war eine dunkle Uhr, aus Berlin, im Bauhaus-Stil. Eigentlich hatte er seit seiner Schulzeit keine Uhr mehr getragen, aber diese gefiel ihm so gut, dass er sich schnell daran gewöhnt hatte. Linda fand, dass die Uhr gut zu Jan und seiner Persönlichkeit passte.

Jan legte die Münze zurück und öffnete eine zweite Schublade, dieses Mal mit Schmuck und einigen wenigen Goldmünzen. Er rückte seine Brille zurecht, um die Gegenstände genauer betrachten zu können.

»Wie das glitzert!«, rief Linda verzückt.

Hand in Hand standen sie vor dem Schatz und hingen ihren Gedanken nach. Für Jan bedeutete der Fund die Verlängerung seines Arbeitsvertrages und Forschungsgelder, die man sonst schwer bekam. Bisher hatte er sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag an wechselnden Orten gehangelt und wenig Wert auf neue Freundschaften oder ein gemütliches Zuhause gelegt. Damit teilte er das Schicksal vieler Historiker und Archäologen, die als akademische Wandervögel heimatlos blieben. Es war ja nur für den Übergang … Nun würde er zum ersten Mal in seinem Berufsleben länger an einem Ort bleiben, in Detmold, bei Linda, einer Frau mit Geheimnissen.

Sie hatten schon bei IKEA Möbel und Bilder gekauft, um seine lieblos eingerichtete Wohnung gemütlicher zu gestalten. Linda hatte ein Fach in seinem Kleiderschrank übernommen und ihre Duschgels und Cremes nahmen langsam einen immer größeren Platz in seinem Badezimmer ein. Nach und nach zeigte sie ihm die versteckten Ecken und Winkel Detmolds und Lippes, die er bisher verschmäht hatte. Er war stets überrascht, wie schön das auf den ersten Blick so langweilig wirkende Lippe war. Jenseits von Hermannsdenkmal und Externsteinen gab es so viel mehr zu entdecken – wie oft hatte er in den vergangenen Wochen und Monaten mit Linda Neues erkundet?

»Wie weit bist du mit deiner Untersuchung?«, unterbrach Linda seine Gedanken.

»Ach, ganz am Anfang. Wir haben alle Fundstücke gereinigt, fotografiert und dokumentiert. Einige Proben sind im Labor und wir warten auf die Ergebnisse, um sie dann weiter zu untersuchen. Bei den Münzen ist es ziemlich einfach, weil man die anhand der Beschriftung datieren kann. Wenn wir die genaue Zusammensetzung des Silbers oder des Goldes kennen, erfahren wir etwas über die Herkunft des Materials oder die Münzstätte. Dann wissen wir, woher die Münze stammt, und können ihren Weg zurückverfolgen. Und vielleicht finden wir so heraus, wie unser Fürst Eggi seinen Schatz zusammengetragen – oder besser – gestohlen hat.«

Linda musste lachen. »Du und dein Eggi!« Die beiden hatten dem geheimnisvollen letzten Besitzer des Schatzes den Namen Eggi gegeben und sein zerstörtes Dorf Eggitrup genannt.

Jan tat beleidigt. »Jetzt lass mich doch spinnen.«

»Du bist ein Mittelalter-Nerd!« Sie schlang ihre Arme um seinen Hals, stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn. »Ich liebe Nerds.« Sein Herz ging auf.

Zurück in seinem Büro hob Jan einen Stapel Bücher von einem Stuhl. »Setz dich doch. Ich koche mir einen Kaffee … und dir einen Tee.« Er war ein unverbesserlicher Kaffeetrinker, während Linda nur Tee mit Milch trank.

»Warum legst du bloß deine Bücher immer auf diesen Stuhl?« Jan schaute sich verlegen um. Das ganze Büro war mit Büchern und Papierstapeln übersät. Möbel waren für ihn Ablageorte.

»Wie kannst du dich hier bloß zurechtfinden?«

»Es sieht schlimmer aus, als es ist. Eigentlich habe ich das einigermaßen im Griff.«

Linda war keine Polizistin, arbeitete aber in der Buchhaltung der lippischen Polizei am Johanettental in Detmold. Sie trug schlichte Kleidung, war selten geschminkt und hatte ihr halblanges Haar meist hochgesteckt. Sie war eine unauffällige Person, zurückhaltend und ernst. Zudem hatte sie andere Vorstellungen von Ordnung. Jans Büro wirkte nicht so, als hätte er das Chaos auch nur ansatzweise im Griff. Sie drehte sich demonstrativ im Raum um.

»Du denkst bestimmt, dass ich ein zerstreuter Professor bin.«

Ein Lächeln.

»Bin ich nicht. Weder zerstreut noch Professor.« Linda erwiderte nichts.

»Na gut, vielleicht ein wenig. Aber ich weiß genau, wo alles liegt.«

»So sieht es halt in einem Nerd-Büro aus. Jetzt hol uns was zu trinken! Ich habe Kuchen mitgebracht.« Linda ging gern in die Detmolder Biobäckereien. Heute hatte sie von Meffert Platenkuchen und Bienenstich und eines der genialen Studentenbrötchen mit vielen Nüssen und Trockenfrüchten ergattert, die Jan so liebte. Zusammen machten sie sich darüber her.

***

Linda und ihre Mutter waren allein in der elterlichen Villa in Heiligenkirchen, einem herrschaftlichen Gebäude unterhalb des Freilichtmuseums. In der Gründerzeit war Detmold als wohlhabende Residenzstadt aufgeblüht und die Bürger hatten ihren Wohlstand stolz durch stattliche Häuser zur Schau gestellt. So war damals in Heiligenkirchen die Villenkolonie Friedrichshöhe entstanden, im Stil des Historismus und mit großen Gärten. Die Häuser boten ihren Bewohnern für das damalige Bauerndorf Heiligenkirchen unvorstellbare Annehmlichkeiten wie elektrisches Licht, fließendes Wasser und einen Kanalanschluss. Ihre Eltern hatten das Haus samt Garten vor vielen Jahren gekauft und sie hatte dort gemeinsam mit ihrem Bruder eine wunderbare Kindheit verbracht.

Herr Feldmann war nicht ihr leiblicher Vater. Ihre Mutter war nach dem frühen Tod ihres ersten Mannes bald eine neue Verbindung mit einem Architekten eingegangen, der Linda sofort in sein Herz geschlossen und wie seine eigene Tochter geliebt hatte. Sie war zunächst distanziert gewesen, aber mit seiner liebevollen Art hatte er schließlich ihr Herz gewonnen, worauf sie ihn bald »Papa« genannt und schließlich sogar seinen Namen angenommen hatte. Der Vater war unterwegs auf Geschäftsreise und so hatten die beiden Frauen endlich Zeit füreinander. Sie saßen im Arbeitszimmer, hinter sich hohe Bücherregale, auf altmodischen Stühlen an einem ebenso altmodischen Tisch.

Vor ihnen lag das Schwert. Eingewickelt in ein Tuch. Linda betrachtete es besorgt.

»Ich mag es nicht rausholen«, zögerte sie.

Das Schwert war Teil des Schatzes, den sie zusammen mit Jan geborgen hatte und der sich nun im Landesmuseum befand. Linda hatte es bei der Bergung verschwinden lassen und wollte es jetzt mit ihrer Mutter genauer untersuchen. Sie griff zum Tuch und zuckte wieder zurück.

»Ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir das Schwert der Ahnen gefunden haben.«

»Eines Tages würde es so weit sein, das wussten wir alle. Jetzt ist es dein. Du hast die Verantwortung, das Beste damit zu machen.«

»Was ist das Beste, Mama?«

»Ich weiß es nicht. Du wirst es herausfinden. Eines Tages.«

Linda strich über das Tuch. »Ich kann es spüren«, flüsterte sie.

»Ich ebenfalls«, bemerkte die Mutter. Unentschlossenes Schweigen.

»Hol es heraus, Linda. Befreie es von seinen Fesseln. Und dich auch. Ihr gehört zusammen. Das ist euer Schicksal, ist es schon immer gewesen.«

Linda holte tief Luft, schlug das Tuch mit einer fließenden Bewegung zurück und griff schließlich das Schwert. Sie hatte Angst davor – vor dem, was es mit ihr machen würde, Angst, dass es seine Kraft entfalten und sie zu etwas Unverzeihlichem bringen würde.

Nichts geschah. Sie hielt einfach eine rostige Klinge in ihrer Hand.

»Das ist alles?« Enttäuschung schwang in ihrer Stimme.

»Offensichtlich«, stellte die Mutter fest.

Linda drehte die Klinge in ihrer Hand, vorsichtig, damit sie nicht zerbröselte. Von dem Holzgriff waren nur Reste übrig. Krümel lagen im Tuch.

»Wir müssen es restaurieren.«

»Du musst es restaurieren. Es ist dein Schwert. Du bist seine Herrin und dafür verantwortlich.«

»Was soll ich tun? Ich kann kein Schwert restaurieren.« Linda hegte weiterhin Zweifel.

»Mit Eisen können viele Menschen hantieren. Schwerter schmieden ist nicht schwer. Aber du brauchst einen Meister, einen wahren Meister, der die Magie alter Schwerter kennt.«

Nachdenklich betrachtete Linda die rostige Klinge in ihrer Hand. »Was willst du von mir, Schwert?«

»Gut so! Sprich mit ihm. Frag es. Das Schicksal hat euch verbunden, für ewig. Niemand kann euch trennen.«

»Es sagt mir bloß nichts.«

»Wenn es einfach wäre, würde es jeder tun. Erinnerst du dich an dein autogenes Training?«

Oh ja, das hatte ihre Mutter der 15-jährigen Linda beigebracht, obwohl diese sich viel mehr für das Freibad und ihren Schwarm Lukas interessiert hatte. Später hatte sie den Wert des Trainings erkannt, als ihr Entspannungstechniken beim Kampfsport geholfen hatten. Kampfsport war ihre große Leidenschaft, schon als Kind und noch heute als erwachsene Frau. Sie hatte erkannt, dass Sport nicht nur ein körperlicher Ausgleich, sondern auch eine Übung für Seele und Geist war. Mit diesem Wissen und kurzer Entspannung hatte sie sich vor ihren Kämpfen in eine besondere Stimmung gebracht und bereits im Vorfeld gewusst, dass sie gewinnen würde. Immer.

»Tu es! Versenke dich. Spüre dich selbst, deine Kraft, dein Schwert. Entspannung ist hier und jetzt.«

Linda atmete einmal tief ein und legte die Hand auf das Schwert. Ihre Mutter hatte recht. Autogenes Training war einfach und in jeder Situation möglich. Sie spürte ihren Atem, langsam und stark. Ihre Finger erwärmten sich, einer nach dem anderen. Sie fühlte ihre Hände, ihre Unterarme und ihre Oberarme, alles wurde mit einem Mal warm und weich. Schultern, Oberkörper, Bauch – sie strahlten Wärme aus. Becken, Po, Beine, bis zu den Füßen, alles verband sich, wie so oft, ganz vertraut. Schließlich der Hals, das Gesicht, der ganze Kopf bis in die Haarspitzen: Sie war eins mit sich, zufrieden. Keine Wünsche mehr, keine Gedanken, nur sie selbst.

Und da war etwas Anderes, Zartes, weit weg! Sie konnte es kaum fühlen, nicht einordnen. So etwas hatte sie noch nie erlebt und dennoch war es da. Es kam näher, fremd und vertraut zugleich. Sie konzentrierte sich auf ihren Atem, ebenfalls vertraut, und ließ sich tiefer sinken. Sie erreichte die tieferen Schichten ihres eigenen Ichs, dort, wo ihre wahre Kraft ruhte. Das Fremde war ebenfalls dort, sicher und fest, selbstbewusst, und Linda vermeinte seinen leisen Gruß zu vernehmen. Sie hielt diese Situation kurz aus und zog sich aus der Entspannung zurück.

»Ich hab’ es tatsächlich gespürt. Es ist da. Aber fremd. Was soll ich tun?«

»Lasst euch Zeit. Niemand drängt euch.« Linda betrachtete das Schwert erneut. Wer bist du? Was soll ich mit dir anfangen? Keine Antwort.

Ihre Mutter holte Kuchen aus der Küche, duftenden Apfelkuchen, mit Zimt und Äpfeln aus dem eigenen Garten. Dazu frische Schlagsahne mit einem Hauch Vanille.

»Oh ja, du hast Omas Kuchen gebacken! Wie lecker.« Linda nahm sich das größte Stück, mit einem großen Löffel Sahne darauf. Normalerweise ernährte sie sich bewusst und gesund, aber sie wusste auch, wann es Zeit zum Sündigen war – und das traf bei Omas Apfelkuchen auf jeden Fall zu.

»Kennst du einen Schmied für das Schwert?«, fragte sie mit vollem Mund. Frau Feldmann freute sich über die Begeisterung ihrer Tochter für ihren Kuchen. Gutes Essen hatte in ihrer Familie immer eine besondere Bedeutung gehabt und mit diesem Kuchen hatte schon ihre Mutter alle Kinder bestochen. Vor vielen Jahren hatte sie im Nachlass ihrer Mutter die alten Rezepte gefunden – auf einem mit der Schreibmaschine getippten Blatt, brüchig und verblichen, mit vielen Ergänzungen in ihrer charakteristischen Handschrift. So hatten die Rezepte die Zeit überdauert und waren der Familie erhalten geblieben.

Nachdenklich betrachtete sie ihre Tochter und fragte sich, ob sie wohl mit Jan den Mann fürs Leben gefunden hätte, und ob die Kuchenrezepte, wie so vieles andere, in ihrer Familie weitergegeben würden. Bisher hatte Linda wenig Anstalten in diese Richtung unternommen und außer ein paar kurzen Liebschaften kaum Interesse an der Männerwelt gezeigt. Sie brauchte Linda nicht zu drängen. Sie würde sich ohnehin nicht in die Karten blicken lassen. Momentan war Jan nützlich, weil er ihnen den Zugang zu dem Schatz bot – den Rest würde die Zukunft zeigen.

»Es gibt nicht mehr viele Schwertmeister. Ich kenne einen aus Lügde. Wilhelm Begemann. Ihn kannst du fragen.«

»Hast du eine Telefonnummer?«

»Nein, leider nicht. Er wohnt in einer Art Kommune. Du müsstest ihn in deinem Internet finden und dort einfach mal anrufen.«

Linda lächelte innerlich. »In deinem Internet.« Mama ist immer noch nicht richtig im 21. Jahrhundert angekommen. Wie Angela Merkel. Für sie war das Internet »Neuland« gewesen.

»Mach’ ich.« Sie nickte. »Und jetzt gib mir bitte noch ein Stück von Omas Apfelkuchen. Ich liebe ihn!«

Dann erzählte sie weiter: »Gestern war ich bei Jan im Museum und habe mir den Schatz angesehen. Sie haben ihn restauriert und gesichert. Es gibt einen Personenscanner, Ein- und Ausgangskontrollen, Kameras, Wächter und eine neue Alarmanlage. Selbst Jan könnte nichts mitgehen lassen.« Frau Feldmann nickte zufrieden.

»Meinst du, dass der Schatz vollständig ist?«

»Das kann ich schwer sagen. In der Truhe lag alles wild durcheinander und jetzt zeigen sie es in schicken Schubladen.«

Die Mutter wiegte den Kopf. »Wie viele Stücke waren es denn?«

»Vielleicht 50 bis 60 Münzen, die meisten aus Silber und ein paar wenige auch aus Gold. Dazu der Schmuck – etwa 20 verschiedene Stücke. Nadeln, Anhänger, ein paar Broschen. Ich musste das Handy abgeben, sonst hätte ich Aufnahmen gemacht. Jan war sichtlich stolz, hat mir aber nicht alle Schubladen gezeigt und den Schrank schnell verschlossen.«

»Verbirgt er irgendwas?«

Linda überlegte. »Glaube ich nicht. Das hätte ich gemerkt.«

Ihre Mutter fragte. »Hast du einen Verdacht? Fehlt vielleicht was?«

»Das weiß ich nicht, Mama. Gib mir ein wenig Zeit.«

»Du musst unbedingt an Jan dran bleiben. Nur über ihn bekommen wir Informationen über den Schatz.« Linda nickte und nahm sich ein drittes Stück Apfelkuchen.

»Das mache ich. Und ich werde Wilhelm Begemann kontaktieren, um mit ihm über das Schwert zu sprechen.«

***

Linda hatte Begemann schnell gefunden und für das Wochenende einen Termin ausgemacht. Sie staunte nicht schlecht, als sie das große Hofgut kurz hinter Lügde erreichte, in dem er lebte. Wie beschrieben ging sie an den Scheunen vorbei bis zu einem kleineren Fachwerkhaus, wo ihr ein bärtiger, älterer Mann, bekleidet mit einem Holzfällerhemd, die Tür öffnete. Innen war es düster, weil die gedrungenen Fenster kaum Licht ins Dunkel zu bringen vermochten und lediglich ein paar Sonnenstrahlen ihren Weg durch das ehemalige Deelentor fanden. Es gab viel Fachwerk, die charakteristischen Balken mit den weißen quadratischen Flächen, und dunkle Möbel.

»Setzen Sie sich doch bitte«, bat Begemann und deutete auf ein rotes Sofa. Linda nahm Platz, stellte den Wanderrucksack samt Schwert neben sich und schaute sich neugierig um. Im Vergleich zur Hitze im Hof war es hier angenehm kühl.

»Nett haben Sie es. Ich mag altes Fachwerk. Gut, dass Sie es innen nicht schwarz gestrichen haben, sondern in der ursprünglichen Holzfarbe belassen haben.«

»Dass Ihnen das auffällt! Den meisten ist es egal.«

»Ich mag diese alten Häuser. Sie sind so gemütlich und wohnlich.«

»Ich war mit dem Vorbesitzer befreundet und habe ihm manches Mal beim Renovieren geholfen. Er hat viel Herzblut in das Gebäude gesteckt und darum war ich froh, als seine Witwe es mir nach seinem Tod verkauft hat. Ich möchte nirgendwo anders leben als hier.«

»Ja, das kann ich verstehen.«

»Sie sind also Lieselottes Tochter? Sie ist eine alte Freundin.«

»Wie gut kennen Sie sich?«

»Gut. Gut genug.« Begemann lächelte verträumt.

»Ich kenne auch Sie, als kleines Mädchen mit Zöpfen, auf der Schaukel in Ihrem Garten. Sie haben so gern den Apfelkuchen Ihrer Großmutter gegessen.«

Nach einer Pause ergänzte er: »Natürlich haben Sie auf der Schaukel nicht auf den komischen alten Mann geachtet. Also ja, ich kenne Ihre Mutter sehr gut, auch wenn wir uns nach dem Tod Ihres Mannes – also Ihres leiblichen Vaters – aus den Augen verloren haben.«

Linda kramte in ihrem Gedächtnis, konnte sich aber nicht erinnern. Was hat es mit Herrn Begemann auf sich? Schließlich beendete sie das Grübeln und setzte sich aufrecht hin.

»Womit kann ich Ihnen dienen?«, fragte Begemann.

»Meine Mutter meinte, dass ich Sie wegen eines alten Schwertes um Rat bitten soll, das ich restaurieren lassen möchte.« Begemann zuckte kurz mit den Augen und schwieg.

»Ich habe es mitgebracht. Es liegt mir wirklich am Herzen und ich möchte es von einem guten Schmied reparieren lassen.«

»Wenn Lieselotte … Feldmann – ach, der neue Name fällt mir schwer – mich wegen eines alten Schwertes kontaktiert, dann hat es wohl eine besondere Bewandtnis damit, oder?«

Linda wusste, dass sie ihr Geheimnis preisgeben musste, und fuhr stockend fort: »Ich glaube, dass wir das Schwert der Ahnen gefunden haben. Es hat Kräfte, die ich nicht kenne oder beherrschen kann.«

Begemanns Auge zuckte. »Das Schwert der Ahnen? Sind Sie sich sicher?«

Linda öffnete ihren Mund, schloss ihn erneut. Sie konnte es erst nicht aussprechen, bis es schließlich herauskam: »Ja.« Kurz und knapp. Selten war ihr ein Wort so schwergefallen. Jetzt war es endlich gesagt.

Begemann stand auf, richtete sein Hemd und trat ans Fenster. Er drehte ihr den Rücken zu und blickte hinaus. Wortlos. Linda befürchtete schon, dass der kauzige alte Mann sie abweisen würde. Nun, als sie ihn genauer betrachtete, bemerkte sie, dass er älter war, als er bei ihrer Ankunft gewirkt hatte. Seine hellen Augen und seine Freundlichkeit hatten darüber hinweggetäuscht, dass er sich vornübergebeugt und mit steifer Hüfte bewegte. Sein Haar war ergraut und licht, hinten zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie hörte seinen Atem.

Schließlich fixierte er Linda, ernst, und sagte: »Gehen wir nach hinten.«

Er drehte sich einfach um und verließ das Haus, ohne sich zu vergewissern, ob Linda ihm folgte. Verdutzt griff sie nach ihrem Rucksack und folgte ihm eilig. Sie überquerten den Hinterhof zu seiner Werkstatt. Begemann schob die schwere Schiebetür auf und bat Linda hinein. In das Türblatt war eine baumähnliche Figur geschnitzt. Die Figur kam Linda bekannt vor und als sie ihn danach fragte, erklärte er: »Das ist die Irminsul, der Weltenbaum, die Eiche für die Verbindung zwischen Himmel und Erde.«

»Etwas Ähnliches gibt es doch auch bei den Externsteinen, oder?«, konnte sie sich erinnern.

»Genau, das Kreuzabnahmerelief. Nikodemus steht auf der Irminsul und nimmt Jesus vom Kreuz ab. Das zeigt den Sieg des Christentums über die germanischen Götter. Den Menschen im Mittelalter war Symbolik unglaublich wichtig. Wilhelm Teudt hat vor etwa einhundert Jahren eine unversehrte Irminsul mit zwei Armen als Zeichen für die Einrichtung des alten Glaubens entworfen, das seither häufig verwendet wird.«

Dazu fiel Linda nichts ein und sie schwieg. Begemann schaltete das Licht an und deutete auf sein Reich. »Ich bin Schmied und liebe Metall. Es ist ein ehrliches Material, formbar und haltbar, und wenn man damit umgehen kann, überaus hilfreich.«

Der Raum war größer, als es von außen den Anschein hatte, mit großen Regalen an den Wänden. Überall Werkzeuge, Kisten, kaum lesbar beschriftet, Kabel, dazu größere Maschinen in altmodischem Blau oder Grün, Fahrräder, Karren, ja sogar Pflüge und ein alter orangefarbener VW Käfer mit der Aufschrift »Archimedes« auf seiner Heckklappe. Obwohl es chaotisch wirkte, ahnte Linda, dass in dieser Werkstatt jeder Gegenstand genau an seinem Ort war. In der Mitte stand eine große Esse mit einem Abzug und eine schwere Werkbank aus Eichenholz; dunkel, fast schwarz, uralt und abgenutzt von der Arbeit, mit einem hölzernen Schraubstock.