6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

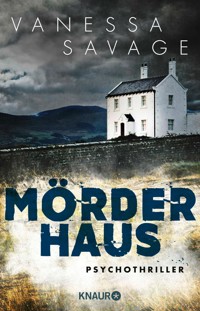

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein Psycho-Thriller mit Grusel-Atmosphäre - in England ist Vanessa Savage für mehrere Krimi-Preise nominiert! Heimelig und malerisch gelegen oben auf den Klippen an der Küste von Wales: So hat Patrick seiner Frau Sarah und den beiden Kindern das Haus beschrieben, in dem er aufgewachsen ist. Und das er nun für sie alle gekauft hat, damit sie wieder glücklich werden können. Das Haus stand jahrelang leer – seit dort ein Mann seine Familie ermordet hat. Es ist feucht, kalt und baufällig. Das ist jedoch längst nicht das Schlimmste: Der Mörder von damals wurde gerade entlassen, jemand scheint nachts ums Haus zu schleichen. Und dann verändert sich Patrick auf unheimliche Weise ... Ein Psycho-Thriller für die Leser von S. K. Tremayne, Gillian Flynn, Amy Gentry oder Paula Hawkins.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 625

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Vanessa Savage

Mörderhaus

Psychothriller

Aus dem Englischen von Christine Gaspard

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Sweet bloody home:

Heimelig und malerisch gelegen oben auf den Klippen an der Küste von Wales liegt das Haus, in dem Patrick aufgewachsen ist und das er nun für sich und seine Familie gekauft hat. Seine Frau Sarah hat seit dem Tod ihrer Mutter mit psychischen Problemen zu kämpfen, und das Haus bietet den perfekten Rahmen für einen Neustart. Allerdings wirkt es auf den zweiten Blick überhaupt nicht wie ein Traumhaus: Die Räume sind kalt, klamm und baufällig, denn das Haus war jahrelang unbewohnt – seit dort ein Mann eine Familie umgebracht hat.

Sarah versucht alles, um die Geschichte des Hauses hinter sich zu lassen und ihr neues Leben perfekt zu machen. Trotzdem wird sie das Gefühl nicht los, dass etwas ums Haus schleicht und sie beobachtet. Und auch Patrick verändert sich in der neuen Umgebung auf unheimliche, höchst bedrohliche Weise …

Atmosphärischer Psychothrill aus England für die Leser von S. K. Tremayne, Gillian Flynn, Amy Gentry und Paula Hawkins

Inhaltsübersicht

Schlagzeile in »Western Mail«

Erster Teil – Vor Januar 2017

KAPITEL 1

KAPITEL 2

KAPITEL 3

KAPITEL 4

Zweiter Teil – Das Mörderhaus

KAPITEL 5

KAPITEL 6

KAPITEL 7

KAPITEL 8

KAPITEL 9

KAPITEL 10

KAPITEL 11

KAPITEL 12

KAPITEL 13

KAPITEL 14

KAPITEL 15

KAPITEL 16

KAPITEL 17

Dritter Teil – Erwachen

KAPITEL 18

KAPITEL 19

KAPITEL 20

KAPITEL 21

KAPITEL 22

KAPITEL 23

KAPITEL 24

KAPITEL 25

KAPITEL 26

KAPITEL 27

KAPITEL 28

KAPITEL 29

KAPITEL 30

KAPITEL 31

KAPITEL 32

KAPITEL 33

KAPITEL 34

Vierter Teil – Der Drache im Menschenkostüm

KAPITEL 35

KAPITEL 36

SARAH UND PATRICK – 2000

KAPITEL 37

SARAH UND PATRICK – 2000

KAPITEL 38

ANNA

SARAH UND PATRICK – 2000

KAPITEL 39

SARAH UND PATRICK – 2000

SARAH, ANNA, PATRICK UND JOE – JETZT

ANNA

SARAH

Schlagzeile in Western Mail, Mai 2017:

Zwei weitere Leichen im Mörderhaus gefunden

Es ist schon so lange her, seit du hier gelebt hast, und alles und nichts in dieser Stadt hat sich verändert. Die Graffiti sind düsterer, schmutziger, der Verfall hat sich tiefer eingefressen, ein hartnäckiger Geruch, ein eiterfleckiger Verband, ein roter Streifen der Infektion, der sich von dem faulenden Herzen des Ganzen davonschlängelt.

Das Haus war schon immer die Eintrittswunde, die sich über der Entzündung schließt, sie einschließt, sodass sie sich unter der Haut weiter ausbreitet, tückisch, weiter schwillt und das gesunde Fleisch ringsum abtötet. Und du, im Zentrum des Ganzen – die schmutzige Nadel, das rostige Messer, die Ursache und die Wirkung.

In meinem Traum, dem einen, von dem ich dir erzählt habe, dem Traum, den ich immer wieder habe, in dem das Haus noch einfach ein Haus ist und noch nicht das Mörderhaus, haben alle Zimmer am Treppenabsatz Türen, und alle Türen sind geschlossen. Sie sind immer geschlossen. Aber letzte Nacht veränderte sich der Traum. Diesmal war der Treppenabsatz länger, ein richtiger Flur, und am Ende war eine neue Tür. Und statt zu rennen, wie ich es sonst immer tue, wegzurennen von dem Drachen im Menschenkostüm, halb zu stürzen auf diese Traumart, die die Welt zum Kippen bringt, und überzeugt davon, dass ich es nie bis ans Ende schaffen werde – diesmal wusste ich, ich würde es bis ans Ende schaffen.

Aber ich will es gar nicht mehr. Es gibt eine Tür dort am Ende, die nicht da sein sollte. Jetzt ist da eine weitere Tür, und sie steht offen.

Erster Teil – Vor Januar 2017

SARAH

KAPITEL 1

Alles Gute zum Jahrestag, Sarah.«

Als ich die Augen öffne, steht Patrick neben dem Bett, eine in Geschenkpapier verpackte Schachtel in der Hand. Er ist vollständig angezogen, und ich werfe einen Blick auf die Uhr – es ist acht. Herrgott, die Kinder, Patricks Frühstück. Ich hätte vor einer Stunde aufstehen sollen.

»Keine Panik«, sagt er und setzt sich. Er schiebt mir das Haar aus den Augen, beugt sich vor, um mich auf die Stirn zu küssen, lächelt mir in die Augen dabei. »Mia und Joe sind schon auf dem Weg zur Schule. Du kannst im Bett bleiben.« Er reicht mir die Schachtel hin, und ich setze mich auf und ziehe die Bettdecke hoch, um mich zu bedecken.

Ich sehe mir das Geschenk an. Das Papier ist silbern und glänzend, die Knicke an den Kanten scharf und präzise, das gekräuselte silberne Band oben zu einer komplizierten Schleife gebunden. »Aber es ist doch gar nicht …«

»Kein echter Jahrestag, nein. Aber dieser hier ist wichtiger.« Er greift nach meiner Hand und küsst sie. Er dreht sie um, küsst die Handfläche, küsst sich weiter zu meinem Handgelenk.

Ich versuche mich hektisch an das Datum zu erinnern; dann fällt es mir ein, und ich werde ruhig. 21. Januar, der Tag, an dem wir uns zum ersten Mal begegnet sind.

»Mach’s auf«, sagt er, während er mir die Schachtel in die Hand schiebt. Meine Finger hantieren ungeschickt mit den Bändern herum, und er lacht und kommt mir zu Hilfe, indem er das Papier herunterreißt und den Deckel von der Schachtel nimmt.

Es ist eine CD. Ich nehme sie stirnrunzelnd heraus; dann sehe ich den Titel, und das Stirnrunzeln verfliegt. Dieses alte Verve-Album, das ich so geliebt habe. In der Titelliste steht Bittersweet Symphony ganz oben.

»Weißt du noch?«

Natürlich weiß ich noch. Ich schließe die Augen und bin wieder auf dieser Studentenparty damals – ein rauchgeschwängerter dunkler Raum, der Teppich klebrig von billigem Alkohol, alle Welt betrunken, ein einziger Knäuel von Teenagern auf dem Fußboden, von Hand zu Hand gehende Flaschen. Dann setzt Bittersweet Symphony ein, und dieser Mann, dieser lächerlich deplatzierte Mann im Anzug kommt auf mich zu und will tanzen. Mitten im Lärm und bei all diesen Leuten; niemand außer uns tanzte, und er wirbelt mich herum, als befänden wir uns in einem Ballsaal.

»Ich habe gedacht, wir könnten heute Abend dazu tanzen«, sagt er jetzt. »Du kannst deine Doc-Martens-Treter rauskramen, und ich tränke den Teppich mit billigem Rum.«

Er küsst mich wieder, und dieses Mal hat er es nicht eilig. Ich rieche sein Rasierwasser, den würzigen, feurigen Duft, den er schon immer verwendet hat. Ich schmecke Kaffee auf seinen Lippen, spüre die raue Wange, die meine streift. Ich bin noch im Halbschlaf, etwas benommen, und ich kann mich nicht erinnern, wie lange es schon her ist – Wochen? Monate vielleicht sogar? Wie lange, seit wir schläfrigen morgendlichen Sex hatten, langsam und träge und leise außerdem, der Kinder wegen? Ich greife nach ihm, aber er zieht sich zurück und lässt kühle Luft zwischen uns ein.

»Bleib«, flüstere ich.

»Ich muss zur Arbeit. Aber heute Abend … wir gehen zum Essen aus – irgendwas Besonderes. Nur wir zwei«, sagt er, jetzt wieder ganz der erwachsene Patrick, zugeknöpft in seinem Anzug, nicht der Patrick, der auf dem alkoholgetränkten Teppich gelegen und gelacht hat, während ich um ihn herumtanzte. Aber … Es ist doch alles noch da, oder nicht? Dieser Patrick, diese Sarah? In der kleinen Krümmung seines Lächelns, seinem leisen Lachen, der Art, wie er mich ansieht, als die Decke nach unten rutscht. Alles noch da, nur etwas stumpf geworden vom Alltagsleben.

»Bleib«, sage ich wieder, ziehe ihn dichter an mich und schiebe ihm das Jackett von den Schultern.

Er lacht und beginnt an meinem Hals zu knabbern. »Sie sind wirklich furchtbar, Mrs. Walker …«

Ich lasse mich auf die Kissen zurückfallen, als er das Zimmer verlässt, und schließe die Augen, ein Lächeln im Gesicht. Ich könnte schlafen, mir noch eine Stunde gönnen, bevor ich mich dem Tag stelle. Aber Patrick ruft aus dem Erdgeschoss zu mir herauf. Ich stehe auf und greife nach dem zerschlissenen Morgenmantel, der an der Tür hängt. Patrick zieht mich ständig auf wegen des schäbigen alten Fetzens. Er hat mir einen neuen gekauft, dick und luxuriös, den ich niemals trage, weil meine Mutter mir diesen hier geschenkt hat – vor einer Million Jahren, als ich von zu Hause ausgezogen bin. Seither habe ich ihn getragen, und ich werde ihn tragen, bis er auseinanderfällt, weil ich sonst so wenig habe, das mich an sie erinnert.

Patrick steht unten im Flur, einen Umschlag in der Hand. »Wann ist denn das gekommen?«

Das schlechte Gewissen zuckt durch mich hindurch. Ich erinnere mich an diesen Brief. Er war ein, zwei Tage zuvor gekommen, handschriftlich an Patrick adressiert. Ich hatte ihn von der Fußmatte aufgehoben, und statt ihn Patrick zu geben, hatte ich ihn in die Schublade gestopft … weil er handschriftlich adressiert war, weil die Handschrift nach einer Frau aussah.

»Es tut mir leid«, sage ich, »den muss ich in die Schublade gelegt haben statt obendrauf.«

Ich beobachte, wie er den Brief anstarrt. Als ich die Treppe hinuntersteige, bin ich darauf vorbereitet, mich ein zweites Mal zu entschuldigen, aber als ich Patricks Gesicht sehe, halte ich inne. Ärger erkenne ich, und er ist nicht ärgerlich. Ich weiß nicht, was das ist.

»Was ist los?«, frage ich, und als er mich ansieht, sind seine Augen heiß und voller Tränen, als werde er weinen, und rote Flecken sind auf seinen Wangen erschienen. Er wirft einen weiteren Blick auf den Brief und schiebt ihn sich dann in die Jackentasche.

»Gar nichts. Nichts Wichtiges.«

Aber doch, das ist es. Ich habe noch nie gesehen, dass Patrick so ausgesehen hätte. Furcht, die Euphorie ablöst, die … etwas anderes ablöst. Oder irre ich mich? Doch, ich glaube, ich habe es doch schon gesehen. Ein Mal.

Carolines SMS kommt eine halbe Stunde nachdem Patrick gegangen ist, und Caroline selbst klopft zehn Minuten später an die Haustür, zwei dampfende Pappbecher in den Händen und einen Stoß Reisebroschüren unter dem Arm. »Cappuccinobringdienst«, sagt sie.

»Du siehst widerwärtig wach aus«, antworte ich, während ich die Haustür weiter öffne und mir mit der Hand durchs wirre Haar fahre. Es ist erst halb zehn, aber Caroline sieht aus, als wäre sie schon seit Stunden auf den Beinen – Make-up komplett, Haar glänzend und makellos frisiert.

»Es ist ein fabelhafter Tag da draußen. Kalt, aber fabelhaft«, sagt sie, während sie mir in die Küche folgt. »Wenn ich mich mit meiner Dosis Zucker und Koffein gestärkt habe, gehen wir spazieren.«

Ich stelle meinen Becher ab und beginne in den Prospekten zu blättern. »Danke für das hier – an die Kaimaninseln hatte ich noch gar nicht gedacht«, sage ich, während ich über einem seitengroßen Foto von türkisblauem Meer und weißem Sand innehalte.

»Hast du denn schon entschieden, wohin ihr fahrt?«, fragt Caroline, und ich seufze.

»Du musst das nicht die ganze Zeit machen, weißt du.«

»Was machen? Dir Kaffee bringen?«

»Das ganze Programm. Jeden Morgen hier auftauchen, diese künstlich fröhliche Caroline. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du bis vor ein paar Monaten vor dem Mittag auch nur die Augen aufgemacht hast. Aber jetzt … Du und Patrick, das ist ja fast ein Staffellauf. Er geht, du kommst.«

Ihr Lächeln verblasst. »Na ja, okay, aber bis vor ein paar Monaten hab ich mir ja auch keine Gedanken drüber machen müssen, dass du allein zu Hause bist, oder?«

»Deswegen brauchst du dir auch jetzt keine zu machen.«

»Nein, brauche ich nicht?«, sagt sie, geht zum Schrank und nimmt sich ein paar Kekse. Ich schüttele den Kopf, als sie mir einen davon anbietet, und setze mich mit meinem Kaffee an den Tisch.

In Gedanken mache ich mir eine Notiz, die Kaffeebecher verschwinden zu lassen, bevor Patrick nach Hause kommt. Von Carolines Beteiligung an diesem Staffellauf weiß er nichts. Kann er nichts wissen.

Als meine beste Freundin umzog, in ein größeres und besseres Haus nur eine Ecke von uns entfernt, hat sie es uns wissen lassen, indem sie mit einer Flasche Prosecco auf der Türschwelle auftauchte und »Überraschung!« rief. Patrick glaubt, sie hätte es ganz gezielt getan, um ihn zu ärgern; ich habe widersprochen, aber ich bin mir sicher, dass Carolines Freude über den Umzug noch etwas gesteigert wurde durch das Wissen darum, wie sehr er ihn reizen würde. Sie kennt Patrick schon fast so lange wie ich selbst, und angesichts der Energie, die sie beide darauf verwenden, mich vor dem nächsten Zusammenbruch zu bewahren, mich hoffnungsvoll und optimistisch zu stimmen, müssten sie eigentlich die besten Freunde sein. Stattdessen sind sie immerfort kurz davor, einander an die Kehle zu gehen. Aber ich weiß, dass ihre Besorgnis auf nichts als Liebe beruht, dass sogar ihr kleinliches Gezänk darauf beruht, und selbst wenn ich mich eine Spur klaustrophobisch fühle bei all den Versuchen, mich in Watte zu packen – ich werde ihnen nicht vergessen, dass sie mir damit über eine üble Zeit hinweggeholfen haben.

»Gehst du heute Abend zu Helens Lesezirkel?«

»Kann ich nicht – Patrick und ich gehen aus.«

Sie zieht die Brauen hoch und nimmt sich noch einen Keks aus der Dose. »Welcher Anlass?«

Ich lächele. »Es ist albern – der Jahrestag unsres Kennenlernens. Er sagt immer, das wäre der eigentliche Jahrestag, weil er vom ersten Moment an gewusst hätte, dass er mich liebt.«

Caroline schüttelt den Kopf und lacht; ich tu es nicht. Weißt du noch?, hat Patrick gefragt, und bei den Worten kam alles wieder zurück. Um mich war es genauso geschehen in dem Moment, in dem wir zu tanzen anfingen. Manchmal vergesse ich es inzwischen. Patrick hat recht, wenn er einen Anlass draus macht – uns ins Gedächtnis ruft, wer wir waren.

»War das Joe?«, fragt Caroline und geht zu einer kleinen gerahmten Bleistiftzeichnung hinüber, die auf der Arbeitsplatte steht; ich wollte sie später an die Wand hängen. Joe ist mit siebzehn sehr viel talentierter, als ich selbst es in diesem Alter war. Er hat Mia erfasst, in einigen wenigen kräftigen Bleistiftstrichen, scharfe, klare Linien und weich verwischte Bögen. Man muss Abstand halten, sich anschleichen, es aus dem Augenwinkel ansehen, um sie zu erkennen, aber wenn man es einmal geschafft hat, könnte es niemand anderes mehr sein. Es ist, als hätte er es mit Absicht getan, seine geliebte kleine Schwester auf dem Zeichenpapier verborgen, ein ständiges Versteckspiel. Er hätte ein Selbstporträt draus machen sollen.

»Es ist schon komisch, oder?«, sagt Caroline, während ihre künstlichen Nägel über das Glas gleiten. »Dass es Joe ist, in dem der Künstler steckt.«

»Komisch?«

»Du weißt schon, was ich meine.«

Ich trete ebenfalls näher heran, ziehe den Umriss von Mias Gesicht nach. »Mit den Genen hat das nichts zu tun. Mia ist meine leibliche Tochter, und wir könnten uns nicht unähnlicher sein.«

»Natur gegen Kultur?«

Joe hat ganz von sich aus zum Pinsel gegriffen. Ich habe ihm nie einen in die Hand gegeben. Aber ich ermutige ihn, fördere sein Talent, selbstverständlich tu ich das. Ich brauche ihn nicht geboren zu haben, um das zu tun. Ich trete einen Schritt zur Seite, und die Porträtskizze von Mia scheint sich zu drehen, um mich im Blick zu behalten. Ich frage mich, wie er mich zeichnen würde. Oder Patrick.

»Warum habt ihr es ihm noch nicht erzählt? Das mit …« Sie zögert. »Dass er nicht von dir stammt.«

Carolines Mann ist Sozialarbeiter, und seit Joe heranzuwachsen begann, hat sie mir gute Ratschläge gegeben, wie ich es ihm am besten beibringen kann, aber ich schrecke immer wieder davor zurück. »Warum sagt ihr es ihm nicht einfach, Sarah? Es wird keinen Unterschied für ihn machen, nicht wirklich. Du bist die einzige Mutter, die er je gekannt hat. Und Patrick ist nach wie vor sein Vater. Er wird es verstehen.«

Mein Magen verkrampft sich, und ich sehe mich um, wie ich es immer tue, um mich zu vergewissern, dass Joe nicht irgendwo herumhängt und die verbotenen Worte hört.

Caroline seufzt. »Ich kann’s nicht fassen, dass du jetzt schon so lang damit durchgekommen bist.«

Ich auch nicht. Der Knoten von Ängsten scheint größer zu werden. Was passiert, wenn er uns irgendwann nach seiner Geburtsurkunde fragt? Ist es das, worauf ich warte? Auf den Moment, in dem das Thema nicht mehr zu vermeiden ist?

Ich berühre das Glas der gerahmten Zeichnung. Joe ist immer mein Junge gewesen. Mia und ich geraten ständig aneinander, sie war schon immer Patricks kleine Prinzessin, aber Joe und ich … Caroline spricht die Dinge aus, die mitten in der Nacht an mir nagen. Es noch mehr tun, seit meine eigene Mutter gestorben ist und ihr Tod diese neue zerbrochene Sarah aus mir gemacht hat, mit einer offenen Wunde, die einfach nicht verheilen will. Wenn ich Joe die Wahrheit sage, werde ich ihm zwei Mütter nehmen – mich selbst und die längst verstorbene Eve. Mein eigener Verlust hat mich in Trümmer gehen lassen – was würde er Joe antun?

»Ich weiß … Ich weiß, wir müssen es ihm sagen, ich hätte das schon längst machen sollen, aber es hat mir einfach nicht nach dem richtigen Zeitpunkt ausgesehen, als er an der neuen Schule diese ganzen Schwierigkeiten gekriegt hat«, sage ich. »Die ganzen Streitereien, das Mobbing … die ganzen verdammten Elternsprechstunden, wo sie es immer davon hatten, dass er zu irgend so einem Kinderpsychologen sollte. Herrgott, Patrick war fuchsteufelswild. Unser kleiner Junge ist terrorisiert worden, und die haben so getan, als läge das Problem bei ihm … Ich hätte ihm das nicht auch noch aufbürden können. Also hab ich die ganze Lüge aufrechterhalten, bis es gar nicht mehr möglich gewesen wäre, ihm die Wahrheit zu sagen. Und es geht ja nicht bloß um Joe, stimmt’s? Wie würden wir das Mia beibringen?«

»O Gott, Sarah …«

Mir wird die Kehle eng, als ich die altbekannte Besorgnis in ihrer Stimme höre, und ich schlucke, um sie wieder frei zu bekommen. »Sieh mal, seine leibliche Mutter ist tot. Sie wird nicht plötzlich auf der Matte stehen. Wir werden’s ihm sagen. Aber nicht gleich jetzt. Ich meine, dieser Unfall … Er ist noch nicht so weit.«

»Ich könnte Sean bitten, dass er nachsieht, ob es irgendwelche Akten über Eve gibt«, sagt Caroline. »Wenn ihr’s ihm dann irgendwann doch sagt, hättet ihr die Informationen, nur für den Fall, dass er seine Leute finden will.«

»Nein. Lass es. Bitte lass es. Ich bin mir sicher, wenn wir das jemals brauchen, kann Patrick mir alles Nötige von ihr erzählen.«

»Du hast immer gesagt, es ist Patrick, der alles rausschiebt, aber ich hab mich immer gefragt, ob du nicht diejenige bist, die noch weniger da ranwill. Du hast Angst, dass du deinen Jungen verlierst.«

»Natürlich hab ich Angst. Ja, gelogen haben wir beide, aber im Fall der Fälle ist Patrick immer noch sein Vater. Ich bin dann einfach die verdammte böse Stiefmutter.«

»Böse ja nun kaum«, sagt sie, legt eine Hand über meine und lächelt.

Meine eigene Hand schließt sich unter ihrer zur Faust, und ich runzele die Stirn. »Aber ob Joe das auch so sieht …«

»Geht er immer noch zu dieser Therapeutin?«, fragt sie.

Ich schüttele den Kopf. Patrick hat der Sache ein Ende gemacht. Er hat gesagt, die Sitzungen wären Zeitverschwendung. Ich habe widersprochen, so lang, bis Joe sich einschaltete und mir mitteilte, dass er seinem Dad zustimmte. Aber die Nummer der Therapeutin habe ich behalten.

»Kommt er jetzt besser mit Patrick aus?«

Ich seufze. »Eigentlich nicht. Nicht seit er das Auto geschrottet hat.«

Caroline nickt, dann berührt sie noch einmal die Zeichnung. »Er ist gut.«

»Er will auf die Kunsthochschule.«

Sie sieht zu mir herüber. »Weiß Patrick das schon?«

»Noch nicht.«

»Erinner mich, dass ich auf keinen Fall hier sein darf, wenn die Diskussion fällig ist.«

Wir machen unseren Spaziergang im Park, die Mäntel bis unters Kinn zugeknöpft, Sonnenbrillen auf der Nase zum Schutz gegen die Wintersonne; Caroline drängt mich, ihr zu verraten, wohin wir unsere große Reise machen wollen. Meine Antwort lautet, dass ich es nicht weiß. Ich habe zu viel um die Ohren, und ich kann mich nicht recht darauf konzentrieren. Ich habe den Verdacht, dass sie aus genau diesem Grund immer wieder nachfragt – um mir etwas zu geben, auf das ich mich freuen kann.

Der Park ist voll mit Leuten, die ihre Hunde ausführen, und Müttern mit Kinderwagen, alle begierig darauf, am ersten sonnigen Tag des Jahres ins Freie zu kommen, lauter bleiche Gesichter nach den langen Wochen, die das Regenwetter alle Welt im Haus festgehalten hat.

»Patrick hat einen Brief gekriegt«, sage ich zu Caroline, als wir am Teich eine Pause einlegen. Unser Atem bläht sich zu weißen Wolken, und ich wickele mir den Schal enger um den Hals. Bis zu dem Moment, als ich es ausspreche, war mir gar nicht bewusst, dass ich das immer noch im Hinterkopf habe. Aber ich werde den Anblick nicht los – den Ausdruck in seinem Gesicht.

»Und?«

»Es hat ihm Angst gemacht«, sage ich. »Was das auch für ein Brief war, er hat ihm einen Schreck eingejagt. Und dann war da noch irgendwas anderes …«

»Es hat ihm Angst gemacht?« Sie runzelt die Stirn, und ich sehe ihr an, dass sie das Gleiche denkt wie ich: Nichts macht Patrick Angst. Und deshalb nimmt meine Unruhe noch zu. Caroline lehnt sich auf der Bank zurück. »Hast du sehen können, was es war?«

Ich schüttele den Kopf. »Die Adresse war mit der Hand geschrieben, das war alles.« Ich werfe ihr einen Seitenblick zu. »Ich hab mich gefragt, ob er krank ist. Oder ob er eine schlechte Nachricht gekriegt hat …«

»War er von einer Frau?«

»Ich hab mich blöd aufgeführt. Er ist schon vor zwei Tagen gekommen, und ich hab ihn versteckt. Ich weiß nicht mal, warum. Es ist ja nicht, als ob ich mir Sorgen machen würde, er würde mich betrügen.«

»Nein?«

»Sei doch nicht albern.«

Patrick würde das nicht tun. Er würde es einfach nicht tun.

Caroline starrt mich an. Sie hat einen merkwürdigen Ausdruck im Gesicht, und ich sehe mein Spiegelbild in ihrer Sonnenbrille, bleich und verstört. »Sieh mal, ich bin mir sicher, es ist nichts Wichtiges. Aber vielleicht solltest du trotzdem versuchen dahinterzukommen, was in diesem Brief steht. Kann ja nicht schaden, oder?«

Patrick wirkt angespannt, als er nach Hause kommt. Joe und Mia sind verschwunden; das Wissen, dass ihre Eltern am Abend ausgehen werden, hat sie ebenfalls befreit, und sie haben sich abgesetzt. Ich bin bereits umgezogen, trage jetzt seinen Lieblingsrock, den er mir zu meinem letzten Geburtstag geschenkt hat. Als ich von meinem Spaziergang zurückkam, habe ich festgestellt, dass er mir Blumen geschickt hat; ihr Duft erfüllt das ganze Haus, und so habe ich mich für ihn hergerichtet.

»Du siehst wunderschön aus«, sagt er und beugt sich vor, um mich zu küssen. »Aber wo sind die Doc Martens?«

Ich lache und folge ihm in die Küche. Es kommt mir vor, als sei er von einem knisternden Energiefeld umgeben, einem elektrischen Was-auch-immer, aus dem ich nicht schlau werde, als er mir Wein und sich selbst ein Glas Wasser eingießt. »Ein Trinkspruch«, sagt er. »Auf James Tucker.«

Ich stoße mit ihm an. »Auf James Tucker.«

James Tucker – der Junge, der mich vor einer Million Jahren versetzt hat. Wäre er zu unserer Verabredung aufgetaucht, wäre ich nie auf diese Party gegangen, hätte ich Patrick nie kennengelernt. Sogar bei unserer Hochzeit hat Patrick ihn erwähnt, hat alle Gäste aufstehen lassen, um auf James Tucker zu trinken, einen Jungen, dem er nie begegnet ist.

Er zieht das Jackett aus und geht ins Wohnzimmer, wo er den Vorhang zur Seite zieht und auf die Straße hinausstarrt. Es ist noch nicht spät. Die Sawyer-Jungen von gegenüber sind noch auf ihren Fahrrädern unterwegs, üben den Sprung auf den Bordstein und wieder hinunter. Es ist noch nicht so sehr lange her, seit Joe und Mia in diesem Alter waren, aber ich glaube nicht, dass Patrick die beiden Jungen mit dem gleichen wehmütigen Ziehen im Herzen beobachtet wie ich selbst.

»Ist alles in Ordnung?«

»Kommst du dir jemals … eingesperrt vor?«, fragt er leise.

»Was?«

»Dieses Haus, diese Straße, alles so öde und eingezäunt. Nicht genug Platz, nicht genug Luft.«

Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die seltsame Energie scheint sich immer noch weiter aufzubauen, summt ringsum in der Luft, und es macht mich nervös. Ich bin es, nicht Patrick, die solche Sätze sagt, die sich nach Abenteuern sehnt. Es ist niemals Patrick, dessen Füßen die Freiheit und dessen Lungen die Luft fehlt.

»Bist du sicher, dass du noch ausgehen willst?«, frage ich. »Du hörst dich … Bist du krank?«

Er wendet sich vom Fenster ab und lächelt mich an, und meine Unruhe verfliegt. »Alles in Ordnung – bloß müde«, sagt er. »Natürlich gehen wir noch aus. Wir gehen essen und suchen uns dann irgendeinen halbseidenen Club, wo sie die ganzen Stücke spielen, die du dir damals angehört hast.« Er zieht mich in seine Arme. »Gib mir zwanzig Minuten zum Duschen und Umziehen.«

Als ich meine Mutter zum letzten Mal sah, habe ich festgestellt, dass sie dünner war, blasser. Sie war still und geistesabwesend, genau wie Patrick. Ist alles okay? Bist du krank?, habe ich gefragt, und sie erwiderte meinen Blick nicht. Alles in Ordnung. Bloß müde, antwortete sie. Und ich wandte mich ab und fragte nicht noch einmal. Die Briefe vom Krankenhaus fand ich erst nach ihrem Tod. Einen ganzen Stoß davon, ungeöffnet und irgendwo weggesteckt. Vielleicht hatte sie geglaubt, der Krebs wäre nicht wirklich da, wenn sie die Briefe versteckte.

Ist es das, was ich gerade tue, was ich getan habe, als ich Patrick den Brief vorenthalten wollte? Verstecke ich mich vor der Wahrheit, welcher auch immer, die in diesem Umschlag steckt? Aber so funktioniert es nicht, richtig? Der Krebs wächst und breitet sich weiter aus, sosehr man sich auch vor ihm versteckt.

Ich gehe hinaus in den Flur und horche auf das Geräusch der aufgedrehten Dusche. Sein Mantel hängt unmittelbar vor mir; ich sehe die Ecke des Umschlags, die aus der Tasche ragt. Er ist offen, aufgerissen. Ich trete näher und greife danach, halte inne, um mich zu vergewissern, dass die Badezimmertür geschlossen ist, die Dusche noch läuft.

Mein Herz hämmert, als ich den Umschlag aus der Jackentasche ziehe, den Brief herauszuholen versuche, ohne den Umschlag weiter aufzureißen.

»Was machst du?«

Ich fahre herum, hantiere in meinem Rücken, versuche den Brief wieder an Ort und Stelle zu schieben, aber ohne hinzusehen kann ich die Tasche nicht finden, und so schiebe ich ihn mir stattdessen in den Rockbund und stopfe die Bluse darüber, um ihn zu verdecken. Hat er es gesehen? Er steht in den Schatten oben an der Treppe, noch nass vom Duschen, ein Handtuch um die Taille.

»Nichts – ich habe bloß …«

»Komm mal rauf.«

Ich spüre, wie sich mir der Umschlag in den Rücken drückt. Himmeldonnerwetter, warum hab ich ihn nicht einfach danach gefragt? Es ist Carolines Schuld, dass ich so misstrauisch bin, ihre Andeutungen, dass Patrick irgendetwas Geheimes treibt, während ich genau weiß, er würde es nicht tun. Ich klammere mich am Geländer fest, während ich die Stufen hinaufsteige. Als ich oben ankomme, zieht er mich dicht an sich, vergräbt das Gesicht in meinem Haar. Seine Hand liegt an meiner Taille, und dann lässt er sie nach hinten gleiten bis ins Kreuz. Seine Finger zeichnen durch die Seide meiner Bluse die Umrisse des Umschlags nach.

»Es tut mir leid«, flüstere ich. »Ich hab mir Sorgen gemacht. Ich …«

»Pschscht.« Er greift unter die Bluse, zieht den Umschlag heraus; seine feuchten Finger streifen meine Haut, und ich schaudere.

»Ich hab dein Gesicht gesehen. Ich hab gesehen, dass du Angst hattest, und ich habe mir Sorgen gemacht …« Es ist Gefasel, aber ich kann nicht aufhören damit.

Sein Stirnrunzeln verschwindet, und stattdessen lacht er auf. »Angst? Herrgott, Sarah – ich habe keine Angst gehabt. Ich war aufgeregt. Begeistert.«

Nein, Begeisterung war das nicht.

»Was ist es?«, frage ich wieder. Dieses Mal öffnet er den Umschlag und gibt mir den zusammengefalteten Brief, der darin gesteckt hat.

»Ich fahre manchmal dran vorbei«, sagt er; die Worte kommen überstürzt heraus, während ich den Brief lese. »Wenn ich unterwegs bin, Kunden besuchen. Manchmal mache ich einen Umweg und fahre dran vorbei.«

Im ersten Augenblick empfinde ich nichts als Erleichterung. Es sind keine schlechten Nachrichten – es ist kein Liebesbrief von einer anderen Frau. Aber dann nehme ich den Brief selbst zur Kenntnis, und mein Herz beginnt wieder zu hämmern. Patrick nimmt sich die Unterlagen der Maklerfirma vor, die ebenfalls in dem Umschlag steckten, und starrt das Foto des Hauses auf der ersten Seite an.

Sehr geehrter Mr. Walker, beginnt der Brief. Sie haben uns gebeten, Sie zu informieren, wenn dieses Haus jemals zum Verkauf stehen sollte … Meine Kopfhaut beginnt zu prickeln. Wie oft ist er diesen Umweg gefahren? »Wann hast du die Leute beauftragt?«, frage ich, während ich den Brief hochhalte.

»Vor ein paar Jahren.«

Vor ein paar Jahren. Ich schlucke etwas Bitteres hinunter, das mir in die Kehle steigt. Wie viele Jahre? Zwei? Zehn? Fünfzehn? Es ist fünfzehn Jahre her, seit die Familie, die dort lebte, von einem Wahnsinnigen erstochen wurde.

Damals war es, als Patricks Albträume begannen, die ihn mitten in der Nacht schreiend hochfahren ließen.

»Du hast sie einfach angerufen und …?«

»Alle. Jede Maklerfirma in der Gegend. Ich habe jeden einzelnen Makler gebeten, mir Bescheid zu sagen, wenn es auf den Markt kommen sollte.« Er sieht wieder auf das Foto hinunter, und ich stelle fest, dass seine Hand zittert. »Ich hab nie damit gerechnet, dass es wirklich passieren würde.«

Er schiebt die Papiere wieder in den Umschlag und sieht mich an, eine Mischung aus Furcht und Erregung in den Augen. »Es sollte immer noch mir gehören. Es hätte immer mir gehören sollen.«

Ich schaudere und lege die Arme eng um den Körper.

»Ich habe für Mittwoch einen Besichtigungstermin ausgemacht. Kommst du mit?«

Herrgott, so viel wehmütige Hoffnung in seiner Stimme … Ich will dieses Haus nicht betreten, aber Patrick sieht nicht das, was ich sehe, wenn ich die Fotos betrachte. Er sieht das schöne viktorianische Haus, in dem er aufgewachsen ist, das steile Dach mit den beiden Giebeln an den Enden – ein Märchenhaus, bevor es zum Haus des Schreckens für die ganze Umgebung wurde. Er sieht Erinnerungen an eine unbeschwerte Kindheit an der Küste. Er stellt sich keine Blutspritzer an den Wänden vor und keine wispernden Gespenster. Er sieht nicht das Mörderhaus, aber ich sehe es.

KAPITEL 2

Mia sieht sich irgendwas auf YouTube an, das – dem Schwall von Obszönitäten nach zu urteilen – für den Abendbrottisch vollkommen ungeeignet ist. Joe beugt sich über sein Smartphone, aber ich sehe ihn lächeln, als Mia ihm ihr Gerät zeigt und in Gelächter ausbricht. Ich summe vor mich hin, während ich die Kartoffeln fertig stampfe und die Schüssel zum Tisch trage. Ich habe die beiden seit Wochen nicht mehr so entspannt erlebt.

»Weg mit den Smartphones«, sagt Patrick im Hereinkommen und hält inne, um mir übers Haar zu streichen, bevor er die Manschettenknöpfe aus den Manschetten nimmt und die Ärmel hochkrempelt. Joes Gerät verschwindet augenblicklich in seiner Tasche, aber Mia mault, als sie ihres auf den Tisch legt, und starrt auf den Bildschirm, auf dem gerade ein Text erscheint.

»Smartphones weg«, sagt er wieder, schiebt das Gerät zu ihr hin, verfolgt, wie sie aufsteht und es auf die Anrichte legt. Ich sehe ihr Zögern, als es wieder zu vibrieren beginnt.

»Setz dich hin, Mia«, sagt Patrick, während er das Hähnchen aufschneidet, mehrere Bruststücke an mich weitergibt und Mia und Joe jeweils eine Keule aushändigt. »Die Welt geht nicht unter, wenn du dich mal eine halbe Stunde lang von dem Gerät trennst.«

Er schüttelt den Kopf, als sie seufzt und zum Tisch zurückgestapft kommt. »Jetzt knallt es wirklich bei Tamara und Charlie«, sagt sie zu Joe, während sie sich setzt. Joe zuckt die Achseln, ohne von seinem Teller aufzusehen, aber das hält sie nicht davon ab, sich in eine verworrene Geschichte voller Verrat und Herzschmerz zu stürzen.

»Mia, bitte, lass es mal gut sein. Das ist, als hörte man sich eine Seifenoper an«, sagt Patrick.

»Herrgott, Dad, das meiste hast du gar nicht mitgekriegt.«

»Gut. Ich hoffe, dabei bleibt es auch.« Er sieht zu mir herüber. »So waren wir nie, stimmt’s, Sarah?«

Ich ziehe die Augenbrauen hoch, als ich an die brodelnden Gefühle bei unseren ersten Treffen denke, daran, wie berauscht wir beide davon waren.

Wir zucken allesamt zusammen, als Mias Smartphone summt und dann zu klingeln beginnt.

Patrick legt ihr eine Hand auf den Arm, als Mia nach dem Gerät greifen will, und sie murmelt etwas Unverständliches und wendet den Blick ab. »Ich schwör’s«, sagt sie, »ich weiß nicht, wie ihr Typen das ohne Telefon auf die Reihe gekriegt habt, als ihr jung wart.«

Patrick isst weiter, ohne sich darauf einzulassen. Ich bin diejenige, die antwortet. »Die Dinger gibt es seit zwanzig Jahren, weißt du. Wir waren denen einfach nicht so verfallen wie ihr.«

»Aber wie habt ihr mit Leuten geredet?«

»Na ja, es war sehr seltsam, und vielleicht könnt ihr es euch auch gar nicht vorstellen, aber wir haben der anderen Person tatsächlich richtig gegenübergestanden, wenn wir geredet haben.«

»Haha, wahnsinnig komisch.«

»Es war gut, wirklich«, sagt Patrick und legt die Gabel fort. »Wunderbar. Ich hab in einer Kleinstadt gelebt, und wir haben einander alle gekannt, als wir jung waren. Wirklich gekannt. Das hat es mit sich gebracht, dass ich im Sommer zum Strand runtergehen konnte und mir sicher sein, dass ich ein paar von meinen Freunden treffen würde. Oder wir haben uns auf dem Rummelplatz getroffen. Aber meistens am Strand. Jeder hat Feuerholz und irgendwas zu essen mitgebracht, und wir sind stundenlang dort geblieben, während es dunkel wurde, und haben uns am Feuer gewärmt.«

»Wo wir gerade von der Kleinstadt reden, in der dein Vater aufgewachsen ist …« Meine Stimme verklingt, als Patrick mich ansieht und den Kopf schüttelt. Wir haben uns nicht darüber unterhalten, wie viel wir den Kindern über den Hausbesichtigungstermin am kommenden Tag erzählen sollten, aber Patricks weiß hervortretende Fingerknöchel, als er sein Wasserglas umklammert, sagen mir genug, und ich halte den Mund.

Die Kinder verschwinden nach oben in ihre Zimmer, sobald wir mit dem Essen fertig sind, aber Patrick und ich bleiben noch sitzen.

»Kaffee?«, fragt Patrick, während er aufsteht und zwei Becher aus dem Schrank holt. »Oder nimmst du lieber ein Glas Wein?«

Ich würde gern, aber wenn ich Ja sage, wird er sehen, wie wenig noch übrig ist in der Flasche, die er mir gestern geöffnet hat. Patrick trinkt nicht. Er hat eine Abneigung gegen alles, das ihm das Gefühl geben könnte, die Kontrolle zu verlieren, und es ist unmöglich, ein gelegentliches Extraglas geheim zu halten, wenn man selbst das einzige Familienmitglied ist, das Wein trinkt.

»Nein, danke«, sage ich. »Kaffee klingt gut.«

Er hält mich zurück, als ich beginne, die Teller abzuräumen. »Lass mich das machen – du hast gekocht.«

Er lächelt und beugt sich vor, um mich zu küssen, während er nach meinem Teller greift.

»Warum willst du nicht, dass die Kinder mitbekommen, wo wir morgen hingehen? Ich habe mir überlegt, wir könnten es aufs Wochenende verlegen, dann könnten Joe und Mia mitkommen – den Tag am Meer verbringen, so wie wir es früher gemacht haben.«

Patrick zuckt die Achseln, während er nach meinem Teller greift. »Es ist kein Riesengeheimnis, aber ich möchte, dass du es zuerst siehst.« Er zögert. »Es wird nicht mehr so aussehen wie damals, als ich dort gelebt habe, oder? Es ist lange her, seit es ein glückliches Zuhause war, und ich möchte nicht, dass die Kinder es in diesem Zustand zu sehen kriegen.«

»Ich wünschte, ich hätte dich zu deinen Glückliche-Kindheit-Strandpicknick-Zeiten gekannt«, sage ich zu seinem Rücken, während er sich über die Geschirrspülmaschine beugt.

Er wirft mir über die Schulter einen Blick zu. »So, wirklich?«

»Ich sehe es vor mir, wenn du drüber redest. Meine Teenagerjahre waren nichts als gähnende Langeweile. Man konnte nirgendshin, und es gab nichts zu tun.«

Er klappt die Tür der Spülmaschine zu und dreht sich zu mir um. Ich kann seinen Gesichtsausdruck nicht deuten.

»Wir hatten nicht immer Picknickwetter«, sagt er.

»Nein, aber du hattest wenigstens die Freiheit, mit deinen Freunden auszugehen. Ich hatte schon Glück, wenn ich tagsüber aus dem Haus durfte, von abends gar nicht zu reden.«

»Deine Mutter hätte einen Tritt in den Hintern brauchen können.«

Ich erstarre. Ich ertrage es nicht mehr, dass meine Mutter zur Sprache kommt – nicht seit sie gestorben ist. Am Ende war Mum von ihren eigenen Ängsten weitgehend ans Haus gefesselt. Aber jedes Mal wenn wir zu Besuch kamen, ging ich in der Hoffnung hin, dass es ihr besser gehen würde, sie kräftiger wäre, dass sie dieses Mal Ja sagen würde, wenn ich vorschlug, dass wir zum Mittagessen ausgehen oder dass sie das nächste Mal uns besuchen sollte. Und jedes Mal wurde ich enttäuscht. Wir saßen im Wohnzimmer des Reihenhauses in der Sozialsiedlung, das sich nicht verändert hatte, seit ich hier gelebt hatte; Joe und Mia zappelten herum, Patricks Augen wurden glasig vor Langeweile, und ich spürte, wie mir die Wangen heiß wurden, während die übliche Mischung aus Frustration und Scham sich in mir breitmachte. Ich war hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, sie zu schütteln und anzuschreien, sie sollte sich doch verdammt noch mal zusammenreißen, und dem Bedürfnis, mich an sie zu klammern, denn das Kind in mir sehnte sich danach, von ihr getröstet und beruhigt zu werden. Und irgendwann standen wir auf, um uns zu verabschieden, und ich hasste mich für das Gefühl der Erleichterung, als wir gehen konnten. Ich wollte Patrick sagen, er sollte auf dem Heimweg schneller fahren, aber zugleich wollte ich ihn bitten umzukehren, damit ich es noch einmal versuchen konnte, ein weiteres Mal versuchen, sie gegen allen Widerstand in die Welt zurückzuzerren. Alles zu spät jetzt.

Patrick beobachtet mich, während ich steif aufstehe und den Tisch fertig abräume.

»Es tut mir leid«, sagt er, und seine Stimme klingt sanft. »Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich möchte nur, dass du über die Schuldgefühle wegkommst, das ist alles. Du hättest nichts für sie tun können, selbst wenn du da gewesen wärst.«

Die Teller und das Besteck klirren, als ich sie zur Anrichte hinübertrage.

»Ich glaube, das Glas Wein trinke ich jetzt doch noch.« Ich spüre seinen Blick, als ich ein Glas heraushole und es bis zum Rand mit Rotwein fülle, bis die Flasche leer ist.

»Wir sind nicht alle so aufgewachsen wie du«, sage ich nach dem ersten beschwichtigenden Schluck. »Manche von uns müssen trinken, um zu vergessen. Prost.« Ich tippe mit dem Glas seine Kaffeetasse an, aber er erwidert mein Lächeln nicht.

»Sie haben gesagt, diesmal können wir uns allein umsehen – das Haus ist leer.«

»Diesmal?«

Er lacht. »Erwischt. Ich hab’s nicht abwarten können, ich war gleich am Montag dort, als ich den Brief gekriegt habe. Es ist so lange her, ich wollte es wiedersehen. Nachher gehen wir essen, machen einen richtigen Tagesausflug draus.«

»Fish ’n’ Chips auf der Seebrücke? Und ein Eis mit Borkenschokolade drin?«

Er grinst. »Na ja, ich hatte ja an ein nettes warmes Restaurant gedacht, aber wenn du im Januar auf der Seebrücke Pommes und Eis essen willst …«

Er hat Jackett und Krawatte abgelegt, das Hemd ist hinten aus der Hose gerutscht, und er hat die Ärmel hochgekrempelt. Wir fahren die Küstenstraße entlang, und nichts von alldem kommt mir wirklich vor.

Ich starre auf das Informationsblatt der Maklerfirma hinunter, das Patrick mir gegeben hat. Ich möchte seine Freude teilen können, seine Erregung. Das Haus meiner Kindheit, mein Traumhaus, hat er gesagt, aber ich kann ein anderes Bild von diesem Haus nicht vergessen, das Foto, das vor fünfzehn Jahren auf den Titelseiten aller Zeitungen war. Jemand hatte die Haustür mit Farbe besprüht, und das war das Bild, das sie alle verwendet hatten: ein Haus, vor dessen Fassade noch das Absperrband flatterte, ein eingeschlagenes und vernageltes Fenster, ein grotesker Slogan, in roter Farbe auf die Haustür gesprüht: Willkommen im Mörderhaus.

Hätten Patricks Eltern das Haus nicht verloren, weil sie die Hypothek nicht zurückzahlen konnten, wäre es nie zu einem Mörderhaus geworden. Patrick und ich hätten Mia und Joe dort aufziehen können – Picknicks am Strand, Ausflüge zum Rummelplatz, Fish ’n’ Chips auf der Promenade, jedes Regal und Fensterbrett beladen mit Muscheln und Treibholz und Glas, rund geschliffen von den Gezeiten. All die Dinge, an die Patrick sich mit so viel Liebe aus seiner Kindheit erinnert, die Dinge, die sich so vollkommen von meiner eigenen Kindheit unterscheiden: endlose Straßen mit Reihenhäusern, winzige grüne Gartenfleckchen, Essensgeruch, der Zwischenmauern, Tüllgardinen und Teppichböden durchdrang, im Flur auszuziehende Schuhe und aufs Eck gesetzte Sofakissen, meine Mutter mit ihren klammernden, erstickenden Armen, die mich im Inneren hielt, mich festhielt hinter der doppelt abgeschlossenen Haustür. Die Agoraphobie, an der nur sie litt, hatte uns beide zu Gefangenen gemacht.

Wir halten am Straßenrand, und ich zwinkere, um das Zeitungsfoto des Hauses aus dem Kopf zu bekommen. Die rote Farbe ist längst übermalt, die zerbrochene Fensterscheibe ersetzt. Ich bin überrascht, wie einladend es aussieht mit dem offenen Gartentor, dem Hängekorb mit Winterstiefmütterchen, der neben der Haustür schaukelt, den glänzenden, frisch geputzten Scheiben.

»Hat hier jemals jemand anderes gelebt?«

»Seit der Familie, die …«

»Hier umgebracht wurde, ja.«

»Das ist das erste Mal, dass es zum Verkauf steht. Warte hier, ich gehe die Schlüssel holen.«

Ich steige aus, überquere die Straße und lehne mich an die Mauer, die den Gehweg vom Strand trennt. Patrick hat mich hierhergefahren, nachdem er mich damals seinen Eltern vorgestellt hatte, und ich merkte ihm an, wie bitter der Kontrast für ihn war. Nachdem das Haus an die Bank zurückgefallen war, waren seine Eltern in einen hässlichen, gemieteten Dreizimmerbungalow gezogen, fünf Meilen von hier entfernt, ohne Garten und ohne Aussicht. Enge kleine Räume, vollgestellt mit zu großen Möbeln aus dunklem Holz. Es war heiß und stickig, aber makellos sauber, und der Fernseher war aufgedreht bis zum Anschlag, weil Patricks Vater schwerhörig war. Seine Mutter folgte uns durchs Haus und schrubbte jede Spur unserer Gegenwart fort, während wir noch anwesend waren. Joe mit zu ihnen zu nehmen war jedes Mal ein Albtraum – er schien seine Milch zu erbrechen oder sich in die Windeln zu machen, sobald wir hereinkamen, und der üble Geruch blieb in der Luft hängen. Ich hatte mir niemals vorstellen können, wie sie sich um einen kleinen Patrick gekümmert hatten – sie sahen den sechs Monate alten Joe an, als sei er ein Außerirdischer, und redeten mit ihm wie mit einem Erwachsenen.

Seine Eltern hatten das Haus verloren, als Patrick Anfang zwanzig gewesen war, nicht lange bevor wir uns kennenlernten. Wochenende für Wochenende hatte er uns an der Küste entlanggefahren, zunächst, als wir miteinander gingen, und auch Jahre später noch, als die Kinder heranwuchsen. Jedes Mal hatten wir in einem anderen Badestädtchen haltgemacht, an einem anderen Strand gepicknickt, zusammengekauert gegen den Wind, Sand in den Sandwiches. Aber manchmal blieb er vor Häusern mit Meerblick stehen, die wir uns im Leben nicht hätten leisten können, und dann wurde er wütend. Die Gelöstheit und der Spaß des Picknicks verflogen, und Patrick wurde angespannt und verbissen und zerstreut, und ich sah ihm eine Frustration an, die ich auch an mir selbst kannte, wenn auch in einer viel schwächeren Version: Er wollte all das, und zwar jetzt gleich, wollte das zurück, was er verloren hatte. Bei mir war es die Sehnsucht nach etwas, das ich nie besessen hatte.

Als wir wegen unserer ersten Hypothek zur Bank gegangen waren und ihm klar wurde, dass ein neues Reihenhaus in einem Vorort alles war, was wir uns würden leisten können, schien er zusammenzuschrumpfen, so als ziehe die Niederlage ihn zu Boden.

»Dies hier sollte mir gehören«, sagte er, als er mir zum ersten Mal das Haus zeigte, in dem er aufgewachsen war – damals, bevor diese arme Familie dort ermordet wurde. Aus den großen Erkerfenstern eröffnete sich ein Panoramablick hinaus aufs Meer, und Patrick erzählte mir von dem Apfelbaum im hinteren Garten, in dem er herumgeklettert war. Wer hatte damals dort gelebt? Waren es bereits sie gewesen, ein junges Paar wie wir, Kinder, kaum aus dem Babyalter heraus, ohne eine Ahnung davon, wie kurz ihr Leben sein würde?

Ich habe ihn gefragt, als wir vergangene Nacht im Bett lagen – was es war, das er sich von diesem Haus wünschte, warum er es so verzweifelt wiedersehen wollte.

Ich will es einfach zurück, hat er gesagt. Nicht nur das Haus, sondern die Stadt, das ganze Leben, das ich dort hatte. Das Leben, das ich hätte haben sollen. Dabei war etwas in seinem Gesicht, eine Verzweiflung und Verletzlichkeit, die ich dort nicht zu sehen gewohnt bin.

Und jetzt sind wir also hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir hier eigentlich wollen – außer einem Wunschtraum nachhängen. Ist es blanke Nostalgie? Finanziell stehen wir nicht viel anders da als damals, als wir das Haus kauften, in dem wir jetzt leben; es ist also nicht so, als wären wir einem seiner Traumhäuser mit Meerblick näher als zuvor. Ich glaube, Patrick hat einfach das Bedürfnis, es zu sehen, seinem Moment der Hoffnung nachzuhängen. Und dies ist das Mindeste, was ich tun kann, nach allem, was er wegen mir durchmachen musste – selbst wenn ich seinen Traum nicht teile. Ich sehe mich um, zu dem verblühten walisischen Küstenstädtchen hin, das er so liebt, erinnere mich an die schäbigen Cafés, eine Uferstraße mit Läden, in denen man Buddeleimer und Schäufelchen kaufen kann, den trübseligen Pub und den Rummelplatz weiter hinten, alt und abgetakelt schon damals, als ich neunzehn war, weiß der Himmel, in welcher Verfassung er jetzt ist.

Ich blicke wieder zu dem Haus hinüber, und sosehr ich es auch versuche, ich kann in ihm nicht das sehen, was Patrick sieht.

Er entdeckt mich am Strand und kommt angetrabt, einen Umschlag mit den Schlüsseln in der Hand.

»Wir haben eine Stunde Zeit«, sagt er. Möwen kreisen über uns; ihr einsames Geschrei mischt sich mit dem Donnern der Brandung.

»Ich bin in diesem Haus geboren«, sagt er, während er sich mit dem Schloss der Haustür abmüht. »Meine Mutter hat zu lange gewartet und es nicht mehr ins Krankenhaus geschafft.«

Patrick hat im Winter Geburtstag, und ich stelle mir eine dunkle Nacht vor, einen Wintersturm, den gegen das Haus anrennenden Wind, während seine Mutter drinnen schreit.

»Es hätte in der Familie bleiben sollen«, fährt er fort, als der Schlüssel sich dreht, und stößt die Tür auf.

Der Flur ist lang und dunkel und kalt; alle Türen sind geschlossen. Ein trübes Licht von einem unsichtbaren Fenster weiter oben erhellt die Treppe, aber es gibt zu viele versteckte Ecken, dunkle Winkel, perfekt für lauernde Gespenster. Ich strecke die Hand nach dem Lichtschalter aus, aber der Strom ist abgestellt. Ich schaudere, als Patrick die Haustür hinter uns zuzieht und uns im Mörderhaus einschließt.

Ich greife nach dem ersten Türknauf auf der rechten Seite, aber Patrick legt die Hand über meine und verhindert so, dass ich die Tür öffne. »Da geht es in den Keller«, sagt er. »Ich möchte nicht, dass du als Erstes hier den Keller siehst.«

Stattdessen stößt er die Küchentür auf, und ich folge ihm in den Raum hinein. Die Küche ist doppelt so groß wie unsere zu Hause. Es gibt dort ein kleines Fenster, von dessen Rahmen die Farbe blättert; es blickt auf einen langen, von Unkraut überwucherten Garten hinaus. Nicht zusammenpassende Schrankelemente mit Kieferdekor, staubige Lücken dort, wo die Haushaltsgeräte standen. Das Licht vom Fenster her reicht für den großen kalten Raum nicht aus. Der Fußboden ist mit schmutzigem Linoleum ausgelegt, das sich in den Ecken nach oben biegt. Obwohl es keinen Herd mehr gibt, riecht es nach altem Fett und verrottenden Lebensmitteln.

Dennoch drehe ich mich langsam im Kreis, zwinge mich dazu, den Geruch und den Staub zu ignorieren, nehme den Raum in mich auf. Ich versuche mir Patricks glückliche Kindheit hier vorzustellen. Ich führe mir alles vor Augen, was ich jemals neidvoll in Good Homes und anderen Zeitschriften gesehen habe. Wie wundervoll es doch wäre, eine Küche zu haben, in der es nicht jedes Mal ein größeres Unterfangen ist, am Tisch Platz für eine vierköpfige Familie zu finden. Als ich eine Ecke des Linoleums anhebe, sehe ich schwarz-weiße Keramikfliesen darunter. Einige davon haben Sprünge und Scharten, aber ich kann mir vorstellen, die schadhaften Fliesen wären ersetzt – und wie der Fußboden sich früher einmal erstreckt haben muss, glänzend und wunderschön.

»So sah das hier nicht aus«, sagt er mit hängenden Schultern. »Ich habe es als hell und warm und anheimelnd in Erinnerung … ich wünschte, du könntest sehen, wie es hier war.« Er reibt sich die Augen. »Herrgott, sie haben das Haus so schön gehalten«, sagt er, und ich höre die Sehnsucht in seiner Stimme. »Kein Stück am falschen Platz, kein Durcheinander irgendwo.«

Ich versuche, in dieser Feststellung keine Kritik an meiner eigenen Angewohnheit zu hören, Zeug in den Schrank oder unter die Möbel zu schieben und das Haus als aufgeräumt zu bezeichnen. »Ich bin mir sicher, manchmal hat es hier Durcheinander gegeben«, sage ich. »Ich kann mir vorstellen, du hast alles mit Lego und deinen geliebten Star-Wars-Sachen möbliert.«

Er lacht. »Herrgott, nein! Der Himmel verhüte, dass ich irgendwo ein Spielzeug rumliegen ließ. Du weißt, wie meine Mutter ist – es war makellos.«

»Es ist lange her«, sage ich, gehe zu ihm hin und nehme ihn in die Arme. »Es ist immer noch das gleiche Gebäude wie das Haus, das du geliebt hast, es hat sich nur all die Jahre keiner drum gekümmert.« Ich verkneife mir, die Morde zu erwähnen.

Er küsst mich flüchtig auf den Scheitel und lächelt.

»Du hast recht«, sagt er. »Jetzt stell dir vor: ein Gaselektroherd und ein großer Holztisch da drüben. Wir besorgen neue Fliesen für den Fußboden und ersetzen das Fenster.« Er geht hinüber und sieht ins Freie hinaus. »Der hintere Garten ist riesig, ich weiß noch, wie weit der geht. Wir könnten einen Anbau nach hinten machen lassen mit diesen Faltschiebetüren, die man auf der ganzen Breite aufmachen kann.«

Er hört sich an, als meinte er es ernst. Ich sehe auf die Papiere des Maklerbüros in meiner Hand hinunter. Patrick hat gesagt, das Haus wäre ganz massiv unterbewertet – sie hätten es billig angeboten, damit die potenziellen Käufer seine Vorgeschichte ignorieren. Aber das Haus ist immer noch weit jenseits dessen, was wir uns leisten können, selbst unterbewertet noch, selbst in diesem Zustand, bei dem das gesamte Ambiente unter Furnier und Faserplatten versteckt ist. Patrick redet über neue Küchen und Anbauten, als hätten wir im Lotto gewonnen; wir hätten Schwierigkeiten, mit seinem Gehalt auch nur die Hypothek abzuzahlen.

Er tut dies auch weiterhin, als wir den Rundgang durch das Haus fortsetzen, plant eine Banktruhe und einen Fenstersitz im Erker des Wohnzimmers, auf dem man es sich bequem machen und aufs Meer hinaussehen kann. Unter dem verrotteten Teppichboden des Wohnzimmers steckt noch das Originalparkett, und es macht Spaß, sich vorzustellen, dass man es restaurieren lassen könnte, den Kamin wieder öffnen, ein knisterndes Feuer, in dessen Schein das polierte Holz glänzt. Oh, wenn man ein solches Haus hätte – bei der Vorstellung beginnt mein Herz zu flattern. Ich lasse mich auf das Spiel ein, male mir neue Bäder aus, neue Teppichböden im ersten Stock, eine runderneuerte Innendekoration. Ich werde besser darin, das verrottete Holz der Fensterrahmen zu ignorieren, den eisigen Wind, der durch die Ritzen pfeift, die schwarzen Schimmelflecke in den Ecken, die unebenen Wände und Fußböden, die Risse und knarrenden Bretter.

Bis wir das kleinste der drei Schlafzimmer betreten. »Das hier war mein Zimmer«, sagt er. Es liegt nach hinten auf der Gartenseite, und ein großer Baum hält den größten Teil des Tageslichts draußen; das Zimmer ist dunkler und kälter als der Rest des Hauses. Auch der feuchte Geruch ist hier drinnen stärker, ein modriger und zugleich penetranter Geruch, der sich hinten in der Kehle festzusetzen scheint.

»Ich hoffe bloß, damals war es wärmer«, sage ich und reibe mir die Arme, um die Gänsehaut zu vertreiben, als ein plötzlicher Windstoß die Zweige des Baums ans Fenster klopfen lässt. Hat der Baum das auch schon getan, als Patrick noch ein Junge war? Mitten in der Nacht, die Vorhänge geschlossen, und etwas klopft an die Scheibe …?

»Eigentlich nicht. Die Heizung hat nie richtig funktioniert …« Er geht zum Fenster hinüber und späht hinaus. »Aber ich konnte zum Fenster raus in den Baum und dann nach unten klettern.«

»Und dich rausschleichen und Mädchen treffen?«

Er wirft mir einen Blick und ein halbes Lächeln zu. »Schon möglich. Eifersüchtig?«

Ich trete neben ihn ans Fenster und stelle mir vor, wie ein Patrick im Teenageralter sich ins Freie schleicht und sich mit seiner Freundin zu Mondscheinspaziergängen am Strand trifft.

»Komm und sieh dir dieses Zimmer an«, sagt er, während er mir die Hand hinstreckt. Ich stelle fest, dass er die Tür seines alten Zimmers hinter uns ins Schloss zieht, als wir es verlassen. Alle anderen Türen hat er weit offen gelassen, diese schließt er fest.

Wir stehen nebeneinander in einem der beiden vorderen Schlafzimmer und sehen zum Fenster hinaus. Die Sonne ist herausgekommen, und unter dem Himmel sieht das Meer jetzt blau aus, nicht mehr brodelnd graugrün wie sonst meistens. Es ist, als hätte Patrick das Wetter eigens bestellt.

»Kannst du es dir vorstellen, Sarah?«, fragt er, während er wieder nach meiner Hand greift. »Alles, was du im letzten Jahr durchgemacht hast – alles, was wir durchgemacht haben –, es wäre alles wie weggewischt, wenn wir hier einzögen. Keine Altlasten, ein neuer Anfang.«

»Ein neuer Anfang? Hier? Ich weiß, das war dein Zuhause, und ich sehe schon, es könnte wirklich schön sein, aber wie soll man über das wegkommen, was hier passiert ist? Kannst du vergessen, dass Leute … dass diese Familie hier …« Ich schlucke die restlichen Worte hinunter.

Er studiert mein Gesicht ein paar Sekunden zu lang; dann kehrt sein Lächeln zurück. »Ich weiß, es war eine Tragödie. Eine fürchterliche, fürchterliche Tragödie. Aber es ist jetzt schon so lang her. Das Haus ist einfach ein Haus, Sarah. Was ist – erwartest du, dass der Mörder nach fünfzehn Jahren zurückkommt?« Er lacht und sieht sich im Zimmer um. »Oder glaubst du, er versteckt sich hier noch irgendwo im Schrank?«

Mein eigenes Lächeln fällt halbherzig aus, widerwillig. Er hat recht, natürlich hat er recht. Aber trotzdem …

»Stell dir doch mal vor: Das hier wäre unser Zimmer. Das wäre die Aussicht, mit der wir jeden Morgen aufwachen. Es könnte werden wie dein Puppenhaus – weißt du noch?«

Natürlich weiß ich noch. Mein Dad hat mir zu meinem achten Geburtstag ein altes Puppenhaus geschenkt, ein wunderschönes, altmodisches hölzernes Puppenhaus. Aber als ich es öffnete, hatte die Vorbesitzerin die Wände bekritzelt, und es gab keine Möbel, keine Puppenfamilie, die das Haus hätte bewohnen können.

»Keine Sorge«, sagte Dad. »Wir machen es innen so schön wie außen.« Und genau das haben wir getan. Dad strich die Wände in sanften, warmen Farben. Er lackierte die Fußböden, sodass sie aussahen wie poliertes Parkett. Ich machte aus Stoffresten, die Mum mir gab, kleine Teppiche und Vorhänge. Zum nächsten Weihnachten tauchte unter dem Weihnachtsbaum eine kleine hölzerne Puppenfamilie auf: eine hölzerne Mutter, ein Vater, zwei hölzerne Kinder. Und jedes Mal wenn Dad von einer seiner Verkaufsreisen zurückkam, brachte er mir ein neues Möbelstück mit. Ich spielte nicht mehr mit dem Puppenhaus, als Dad uns verließ; damals war ich zwölf. Aber in den fürchterlichen Jahren danach, als wir von Sozialhilfe lebten und Mum kaum noch lebensfähig war, saß ich manchmal vor dem Puppenhaus und starrte all diese perfekten Zimmer und die perfekte hölzerne Familie an und wünschte mir, all das wäre mein wirkliches Leben.

Und jetzt erzählt Patrick mir, dass dies möglich ist. Wir könnten Wände und Böden streichen, das Haus mit wunderschönen Möbeln füllen, die wir Stück um Stück anschaffen, die üblen Erinnerungen vertreiben, uns selbst und diesem Haus einen Neuanfang schenken. Wir könnten meine perfekte hölzerne Familie sein.

Ich schließe die Augen, und eine Sekunde lang kann ich es sehen. Ich höre den schwachen Klang eines Windspiels. Ich sehe mich in einem solchen Zimmer aufwachen, das Sonnenlicht strömt herein; ich sehe mich auf der Fensterbank sitzen, die Patrick bauen wird. Zusammengekauert dort sitzen und aufs Meer sehen, zusehen, wie die Jahreszeiten kommen und gehen, ein Kaminfeuer im Winter, Kerzen auf dem Kaminsims, offene Fenster im Sommer, durch die der Geruch des Meeres und das Möwengeschrei hereindringen. Wenn wir an einem solchen Ort leben würden, würden die Kinder ihre Vorstadtblässe verlieren und Farbe auf den Wangen bekommen. Einen Moment lang sehe ich es wirklich als Patricks Haus, das Haus, in dem er geboren ist, das Haus, das er immer geliebt hat.

Damals, als wir in Patricks alter Wohnung lebten und Joe noch ein Baby war, hat Patrick über meine Besessenheit von Zeitschriften wie Good Homes und House Beautiful gelacht. Ich verbrachte Stunden damit, über Fotos von viktorianischen Häusern wie diesem hier zu schmachten, ganz poliertes Holz und offene Kamine. Nischen mit eingebauten Bücherregalen, in nostalgischen Farben gestrichene Wände. Patrick erzählte mir Geschichten aus seiner Kindheit, und die Sehnsucht begann sich anzufühlen wie ein körperlicher Schmerz. Wann habe ich aufgehört, diese Zeitschriften zu kaufen? War es, als wir in unser jetziges Haus gezogen waren, so gesichtslos und kastenförmig?

»Ich hab das vermisst«, sage ich, während ich die Augen wieder öffne.

»Was?«

»Dich. Genau so. Begeistert und leidenschaftlich – es erinnert mich an uns beide damals, als wir uns kennengelernt haben.«

»Vor dem ganzen Trott mit Beruf und Hypotheken und Kindern, meinst du?«, fragt er mit hochgezogenen Augenbrauen.

»Nein, das ist es nicht … Ich bin es genauso sehr, nicht nur du. Ich vermisse … diese Freiheit, die wir zusammen hatten, die Momente, in denen wir einfach gesagt haben ›Scheiß drauf, machen wir’s einfach‹.« Ich sehe zu ihm hinüber und lächele.

Er wendet den Blick ab und sieht hinaus übers Meer. Der Ausdruck wehmütiger Sehnsucht liegt auf seinem Gesicht, und wie neulich an dem Morgen, als er sich über mich gebeugt und mich geküsst hat, frage ich mich auch jetzt wieder: Wie lange ist es her, seit genau dieser Ausdruck mich veranlasst hat, ihn zum nächsten Bett zu zerren?

»Scheiß drauf«, murmelt er und drückt mir die Hand.

»Was?«

»Du hast recht. Machen wir’s. Sagen wir ›Scheiß drauf‹ und machen’s einfach. Was meinst du, Sarah? Ein neues Abenteuer?«

Ich zwinkere verblüfft. Moment mal. Das hier? Das ist es nicht, was ich damit gemeint habe. Das Mörderhaus? Das ist nicht das Abenteuer, das ich erleben möchte. Dies wäre keine Achterbahnfahrt – dies wäre ein Ausflug mit der Geisterbahn.

Ich schüttele den Kopf. »Geht nicht. Wir könnten uns das nie leisten.«

Er sieht immer noch ins Freie hinaus, aber selbst von der Seite her kann ich verfolgen, wie sein Gesichtsausdruck sich verändert.

»Da wäre noch das Geld von deiner Mutter.«

Nein. In diesem Augenblick, in diesem Zwischenraum sehe ich jedes Abenteuer, von dem ich je geträumt habe, vor mir in der Schwebe hängen. Meine Mutter hatte keine Unsummen zu vererben. Das Haus, in dem sie lebte, gehörte ihr nicht. Aber sie legte Ersparnisse an, kleine Beträge über Jahrzehnte hinweg, Gott mochte wissen, wofür, denn sie verreiste niemals, tat niemals irgendetwas damit. Als das Geld nach ihrem Tod dann kam, sah ich dieses verdammte Sparbuch an und weinte stundenlang. Wofür hatte es sein sollen? Hundert Pfund im Monat, jeden Monat über beinahe zwei Jahrzehnte hinweg. Etwas über zwanzigtausend, und sie hatte nie einen Penny davon angerührt. Es brach mir das Herz, und ich war so traurig und so wütend auf mich selbst dafür, dass ich es nicht gewusst hatte, dass ich nicht genug für sie da gewesen war, um ihre Sehnsucht zu verstehen, dass ich drauf und dran war, das verdammte Sparbuch zu zerreißen. Patrick musste es mir aus der Hand winden, und ich weinte und wütete – wozu, verdammt noch mal, war es gut gewesen?

Ich werde es nicht so machen. Ich werde das Geld meiner Mutter nicht auf irgendeinem mittelprächtig verzinsten Tagesgeldkonto versauern lassen. Ich werde ein Abenteuer erleben. Ich mag den Gedanken, dass Mum es dafür vorgesehen hat. Ich habe Monate mit dem Studium der Reiseprospekte verbracht, die Caroline mir immer mitbringt, habe die Programme von Safaritouren gelesen, von Kreuzfahrten zu den Nordlichtern, von Reisen zu einsamen Stränden und von heißen, geschäftigen Großstädten. Ich will alles und jedes davon. Ich, Patrick, Joe und Mia. Wir werden die Sorte Abenteuer erleben, die uns ein Leben lang in Erinnerung bleibt, zusammen, wir als Familie.