16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Verlag C.H. Beck oHG - LSW Publikumsverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

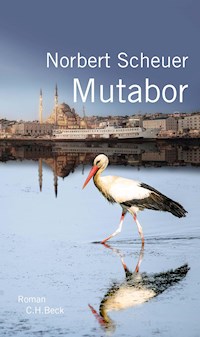

Die junge, elternlose Nina Plisson weiß nicht, was aus ihrer Mutter geworden ist und auch nicht, wer ihr Vater war. Wissen andere in ihrer kleinen Heimatstadt Kall mehr? Was wird ihr vorenthalten? Nachdem das vereinsamte und widerspenstige Mädchen lange Zeit große Schwierigkeiten hatte, lesen und schreiben zu erlernen, wird sie sich, angeleitet von der pensionierten Lehrerin Sophia Molitor, grundlegend verändern. Sie beginnt, Erinnerungen aus ihrer frühen Kindheit aufzuschreiben, vom Liebhaber ihrer verschollenen Mutter, in der Gestalt eines schwarzen Storches, von der Reise mit Großvaters Opel Kapitän ins sagenhafte Byzanz, zum Palast der Störche, und später dann, von ihrer großen, zunächst vergeblichen Liebe zu Paul Arimond. Für Nina verwandelt sich das Urftland mehr und mehr in einen Ort voller Märchen und Mythen, wie sie auf den Bierdeckeln von Evros, dem griechischen Gastwirt, stehen. Immer näher kommt sie einem Geheimnis, das ihr all die Jahre beharrlich verschwiegen wurde. Einfühlsam und spannend erzählt Norbert Scheuer in seinem neuen Roman mit dem ihm eigenen poetischen Ton von der Suche einer einsamen jungen Frau nach ihrer Geschichte, nach Zugehörigkeit und Glück.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Norbert Scheuer ·

Mutabor

Roman

C.H.Beck

Zum Buch

Die junge, elternlose Nina Plisson weiß nicht, was aus ihrer Mutter geworden ist, auch nicht, wer ihr Vater war. Wissen andere in ihrer kleinen Heimatstadt Kall mehr? Was wird ihr vorenthalten?

Nachdem das vereinsamte und widerspenstige Mädchen lange Zeit große Schwierigkeiten hatte, lesen und schreiben zu erlernen, wird sie sich, angeleitet von der pensionierten Lehrerin Sophia Molitor, grundlegend verändern. Sie beginnt Erinnerungen aus ihrer frühen Kindheit aufzuschreiben, vom Liebhaber ihrer verschollenen Mutter, in der Gestalt eines schwarzen Storches, von der Reise mit Großvaters Opel Kapitän ins sagenhafte Byzanz, zum Palast der Störche, später dann, von ihrer großen, zunächst vergeblichen, Liebe zu Paul Arimond. Für Nina verwandelt sich das Urftland mehr und mehr in einen Ort voller Märchen und Mythen, wie sie auf den Bierdeckeln von Evros, dem griechischen Gastwirt, stehen. Immer näher kommt sie dem Geheimnis, das ihr all die Jahre beharrlich verschwiegen wurde. Einfühlsam und spannend erzählt Norbert Scheuer in seinem neuen Roman mit dem ihm eigenen poetischen Ton von der Suche einer einsamen jungen Frau nach ihrer Geschichte, nach Zugehörigkeit und Glück.

Norbert Scheuer, geboren 1951, lebt als freier Schriftsteller in der Eifel. Er erhielt zahlreiche Literaturpreise und veröffentlichte zuletzt die Romane «Die Sprache der Vögel» (2015), der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war, «Am Grund des Universums» (2017) und «Winterbienen» (2019), das auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand, zum Bestseller sowie außerdem in viele Sprachen übersetzt wurde. Er erhielt dafür den Wilhelm-Raabe-Preis 2019 und den Evangelischen Buchpreis 2020.

Inhalt

Werk

Danksagung

Literaturliste

Materialienliste

Übersetzung der ripuarischen Textstellen

Für Elvira

Dreimal bückten die Störche ihre langen Hälse der Sonne entgegen, die soeben hinter dem Gebirge heraufstieg: «Mutabor!» riefen sie; im Nu waren sie verwandelt, und in der hohen Freude des neu geschenkten Lebens lagen Herr und Diener lachend und weinend einander in den Armen.

Wilhelm Hauff, Kalif Storch

Werk

Bierdeckel 1Glück und Unglück – beides bietet der Spielautomat an der Wand neben der Theke. Betrunkene Männer schlagen mit Fäusten auf ihn ein, bis seine Scheiben splittern und die Walzen mit ihren Bildern von Kentauren, Nymphen, den rosenblättrigen Sonnenaufgängen, den olympischen Göttern und den Geistern des Urftlandes in tausend Stücke zerbrechen.

Bei Evros in der Gaststätte war an der Wand neben dem Glücksspielautomaten, zwischen den Vereinsfotos, eine Polaroid-Aufnahme geheftet, auf deren Rückseite unten mit Bleistift geschriebene, nicht mehr lesbare Namen und das Wort Mutabor standen. Sie zeigte einen Mann auf einem Pferd; die weißen Fesseln ließen das Tier aussehen, als habe es Kniestrümpfe an, und sein schwarzes Fell glänzte, als sei es gerade scharf geritten worden. Niemand wusste, wer der Reiter war; das Bild gab es dort schon, als die Arimonds die Gaststätte am Rauschen führten und Evros noch auf seiner kleinen griechischen Insel lebte. Pferd und Reiter stehen wie erstarrt auf einem kahlen Feld. Es ist Frühjahr, die Zeit, bevor es zu grünen beginnt; rechts sieht man Weißstörche am sumpfigen Ufer des Stausees herumstaksen, und weiter hinten fliegt vor dem Feldgehölz ein Storch auf, und man ahnt, dass weitere ihm bald folgen werden, in der Thermik ihre großen Schwingen ausbreiten und immer höher schweben, bis sie in der Ferne verschwunden sind. Der Reiter, dessen Gesicht auf dem Foto zerkratzt und damit bewusst unkenntlich gemacht wurde, hat die Steigbügel hochgezogen; seine Beine liegen eng am Bauch des Pferdes, wie bei einem Jockey kurz vor dem Start. Er trägt eine pludrige Reithose, ein kariertes Hemd und ein Halstuch. In einer Hand liegen die Zügel, mit der anderen scheint er vorsichtig etwas zu halten, das in einen Gazestoff eingewickelt ist. Hinten am Sattel sind eine eingerollte Decke und ein Kasten in der Größe eines Schuhkartons befestigt.

Niemand konnte mir sagen, wer der Reiter war, geschweige denn, wann und warum und von wem das Foto aufgenommen worden ist. Hinter dem Bild war die Tapete so schneeweiß wie mein Blatt Papier noch vor ein paar Minuten.

Bierdeckel 2Als Athene in ihrem Tempel die schöne Medusa mit Poseidon beim Liebesspiel überrascht, ist die Göttin darüber so erzürnt, dass sie das Mädchen in ein Ungeheuer mit Schlangenhaaren, scharfen Schweinshauern, Schuppenpanzer, glühenden Augen und heraushängender Zunge verwandelt. Schaut man in dieses Antlitz, lässt es einen sofort zu Stein erstarren.

Mit Orlando, meiner kleinen Schildkröte, sitze ich in der Cafeteria des Supermarktes direkt am Kaller Bahnhof. Ich schaue zu den Grauköpfen hin, die wieder am Tisch unter dem großen Wandspiegel versammelt sind. Wie früher, vor der verheerenden Überschwemmung, hocken sie an ihrem Stammplatz, tuscheln und machen Stielaugen, wenn jemand im Eingangsbereich auftaucht, der ihr Interesse weckt, und behalten gleichzeitig mit Argusaugen ihre Autos auf dem Parkplatz im Blick. Die Versicherung hat ihnen die von der Flut fortgerissenen alten Fahrzeuge teilweise ersetzt. Die Schuld an ihren Verlusten, an den zahlreichen Ertrunkenen, den vernichteten Existenzen, den Zerstörungen, kurzum am Niedergang Kalls und des Urftlandes geben sie einzig und allein Caspary und Raimund Molitor, darin sind sie sich ausnahmsweise alle einig. Von den Grauköpfen und der Überschwemmung werde ich aber später erzählen, wenn ich woanders bin, vielleicht in der Gaststätte von Evros, in meinem Zimmer auf Mutters Matratze, am Fluss oder auf dem Ravelsberg, wo früher mein rettendes Wasserfass stand. Ich bin mittlerweile so alt, dass ich keinen Vormund mehr brauche und die fette Sozialarbeiterin nicht mehr fürchten muss. Ich darf gehen, wohin ich will, das hat mir zumindest Ignaz, der Leiter der Sozialstation, gesagt. Ich möchte weg aus dem Urftland und zu meiner ersten weiten Reise aufbrechen. Aber zunächst schreibe ich meine Geschichte, bevor ich nach Großvaters Byzanz trampen, seine Störche sehen und mit der Fähre zu der griechischen Insel übersetzen werde, auf der Evros geboren wurde. Dort sollen die antiken Mythen noch lebendig sein, und vielleicht treffe ich ja die Flöte spielenden Silene, weise Kentauren und tanzende Quellnymphen, von denen Evros auf seinen Bierdeckeln schreibt. Von jedem Haus der Insel blickt man auf alte Olivenhaine und die schäumenden Wellen des Meeres, so zumindest sehe ich das alles gerade vor mir.

Mit der Arbeit bei Evros und dem Zeitungsaustragen habe ich Geld für meine Reise verdient, und meine liebe Tante Sophia hat mir früher auch hin und wieder etwas dazugegeben. Aber das ist jetzt vorbei. Evros helfe ich immer noch in der Gaststätte, gehe danach nach oben, mache Betten, putze die Badezimmer und staubsauge. Er kann sich nur um die Arbeiten kümmern, die er mit seinen zwei Daumen zu erledigen vermag. Alle anderen Finger hat er sich an der Eisenpresse in Schließmaar mit einem Schlag abgetrennt. Von seiner Invalidenrente hat er vor etlichen Jahren den Arimonds die Gaststätte am Rauschen abgekauft. Evros ist klein, hat einen runden Bauch, über dem das Hemd spannt. Ich mag seine Hosenträger, die mit silbernen Klipsen am Hosenbund festgemacht sind. Sein Gesicht sieht aus wie ein Rugbyball oder eine große Olive mit ein paar grauen Haaren und Faunenohren mit dicken Läppchen und Löchern, in denen einmal Ohrringe steckten; mit seinen blassroten Lippen lächelt er verschmitzt. Meistens ist er schlecht rasiert und kratzt sich mit dem Daumen die Bartstoppeln. Seine Augen mit den langen Wimpern funkeln grün. Selbst wenn er die ganze Nacht hinter der Theke steht und sich das Gerede der Betrunkenen anhört, ist er immer gut gelaunt. Er meint, das Leben sei vergleichbar mit einer leeren Flasche, die auch nur Sinn habe, wenn man etwas hineinfüllt, egal was, es müsse nur etwas hinein, das glücklich macht. In einer Schublade hinter der Theke bewahrt Evros seinen Schatz auf, den er, soweit ich weiß, nur mir gezeigt hat: eine kleine Flöte aus Schilfrohr, auf der Pan gespielt haben soll und so seine Syrinx mit den Händen berühren und ganze Lieder lang küssen konnte, und natürlich seine kostbare Sammlung von Bierdeckeln. Auf ihnen stehen Gedankensplitter zu griechischen Mythen oder Verse antiker Dichter und der Dichterin Sappho; sie war, wie Evros mir versicherte, vor über zweitausend Jahren für kurze Zeit Priesterin auf seiner Insel.

Und das hier steht auf einem meiner liebsten Bierdeckel:

Die einen sagen, ein Heer von Reitern,die anderen, eines von Fußsoldaten,wieder andere, eines von Schiffensei auf der schwarzen Erde das Schönste –ich aber sage: das, was auch immer ein jeder liebhat.

Im Urftland gibt es keine solch schöne Poesie, keine Götter, Helden und Heroen, nur Menschen wie die Grauköpfe, Vincentini, Sophia und Caspary, auch die Liebe finde ich hier nicht, nachdem Paul Arimond mich verlassen hat. Doch vielleicht gibt es sonst irgendwo auf der Welt jemanden, den ich genauso lieben kann wie Paul. Ich habe Evros erzählt, dass ich bald weggehen möchte, er sich daher schon mal jemand anderen suchen solle, der ihm in der Gaststätte hilft. Evros schwieg zunächst, meinte dann, ob man wirklich um die ganze Welt reisen müsse, um schließlich zu erfahren, dass der Himmel überall blau sei – machte mir aber Mut mit den Worten, vielleicht sei der Himmel über dem Ägäischen Meer doch etwas blauer, lächelte und erzählte mir von Sappho, seiner dichtenden Priesterin, von ihrem Orakel und seiner Insel inmitten der gleißenden Wellen, die sich am weißen Strand brechen, wie sich jede Einzelne vorher brausend wölbt, um schließlich als schäumende Gischt im Sand zu verschwinden.

Da Evros außer seinen Daumen keine Finger mehr hat und nur noch sehr mühsam einen Stift halten kann, druckt er seine Gedanken Buchstabe für Buchstabe mit Hilfe eines kleinen Wortbandstempels auf die Bierdeckel. Er macht das abends, wenn er hinter der Theke steht und nicht mehr viel Betrieb ist; meist benötigt er mehrere Stunden für ein paar Zeilen.

Wenn ich mit meiner Arbeit bei Evros fertig bin, gehe ich zum Supermarkt, trinke dort in der Cafeteria einen Kaffee, lese in den Büchern, die Sophia mir gegeben hat, oder lausche den Grauköpfen. Sie fachsimpeln über ihre Auto-Cockpits mit digitaler Anzeige, den serienmäßigen Navigationssystemen, die sie nicht beherrschen, loben das Design der luxuriösen Innenausstattung, die komfortablen Veloursitze und die integrierten, elektrisch verstellbaren Seitenspiegel und Kopfstützen, sie reden über Qualität und Farbgebung ihrer Modelle sowie deren Lackierung, was stets zu heftigen Debatten unter ihnen führt. Am Staudamm sind inzwischen die Reparaturarbeiten abgeschlossen und das Wasser wird wieder eingelassen. Jetzt betreten die Cafeteria Vincentini, Striegl und Bauarbeiter vom Staudamm, die bei Evros logieren. Orlando versteckt sich in meiner Manteltasche. Seit ich die Schildkröte habe, verkriecht sie sich bei jeder Gelegenheit; sie will wohl ihre Ruhe haben, und die findet sie besser in der Dunkelheit. Sie gehörte einem ehemaligen Soldaten, der sie aus Afghanistan mitgebracht hatte und der eine Zeitlang regelmäßig in die Cafeteria kam; er verschwand eines Tages schließlich vor aller Augen auf dem Parkplatz, niemand hat ihn danach je wieder gesehen. Orlando aber saß allein auf der Bank und knabberte an einem Salatblatt. Seither habe ich ihn. Am liebsten gräbt Orlando Löcher in unserem Hof, krabbelt in seine Erdhöhle und verschwindet darin. Ich weiß, dass ich ihn quäle, wenn ich ihn immer wieder ans Tageslicht hole, aber ich brauche seine Gesellschaft, um meine Geschichte zu schreiben. Ich habe ihm versprochen, ihn bald mit auf meine Reise zu nehmen und ihn auf Evros’ Insel freizulassen, denn auf ihr leben, wie Evros sagt, eine Menge Schildkröten, und Orlando könnte dort so viele Löcher graben, wie er nur will.

Bierdeckel 3Die Graien sind die Schwestern der Gorgonen, ihre Namen lauten: Pemphredo, Enyo und Deino. Sie sind die Töchter der schrecklichen Meeresgöttin Keto und schon als Greisinnen kamen sie zur Welt. Sie besitzen nur ein Auge und einen Zahn, die sie sich bei Bedarf teilen, hausen in einer Höhle am Fuße des Atlas, wo weder Sonne noch Mond leuchten.

Bis vor Kurzem trug ich noch frühmorgens Zeitungen aus; Großvater hatte mich bereits als kleines Mädchen mitgenommen, als er sie selbst noch von Haus zu Haus brachte. Später habe ich sie allein verteilt; nach dem Zeitungsaustragen arbeitete ich in der Gaststätte, und am späten Nachmittag besuchte ich Tante Sophia und unterstützte sie beim Aufräumen und Putzen ihres großen Hauses. Eigentlich war sie gar nicht meine Tante – ich nannte sie nur so. Sie war die Urenkelin des einstigen Bergwerksdirektors, eine richtig feine Dame. Bis zu ihrer Pensionierung unterrichtete sie am Gymnasium, wo meine Mutter eine Zeit lang ihre Schülerin war. Sophia wohnte früher in der Direktorenvilla am Stiftsberg, die ihr Urgroßvater, nachdem die Bergwerke hier in der Gegend alle geschlossen worden waren, gekauft hatte. Ihren Sohn Raimund, den stellvertretenden Direktor der Sparkasse, kann ich nicht leiden, und dann ist da noch ihr längst verstorbener Mann Eugen – aber das ist eine komplizierte Geschichte. Sophia sagte mir immer wieder, wie schön es sei, die Dinge aufzuschreiben, die einen beschäftigen; keiner redet dazwischen oder macht sich lustig über das, was man denkt. Man könne ganz bei sich sein, und doch lausche einem die gesamte Menschheit. Die Geschichten erweisen sich als Reiserouten und Schatzkarten im Kopf, seien Verzeichnisse von Straßennetzen, wie sie Geografen von Landschaften und Ärzte von unseren Gehirnen anzufertigen versuchen. Sie meinte, es könne doch höchst interessant sein, so eine Karte von sich anzufertigen, mit ihr herumzuwandern, auch wenn sie zunächst noch so verworren wäre, man sich verirrte und Angst habe, vielleicht niemals ans Ziel zu gelangen. Vielleicht könnte ich auf diese Weise auch einiges über meine Herkunft erfahren, und das, versicherte sie, sei doch das Wertvollste, was ich mir wünschen würde. Ich hätte gern eine wirkliche, ebenso kluge und liebe Tante wie Sophia gehabt, aber ich hatte noch nicht einmal richtige Eltern. In der Schule habe ich wenig gelernt, selbst schreiben konnte ich nicht richtig, bis Sophia es mir unter Mühen beigebracht hat. Ich saß immer nur in der hintersten Bank der Klassen 1c bis 8c der Sebastian-Grund-und-Hauptschule Kall, träumte, kritzelte und kleckste in meine Schulhefte und sah, wie die seltsamsten Dinge aus diesen Klecksen entstanden; ich drehte den Füller herum und malte dann mit der spitzen Außenseite der Feder dünne Striche, aus denen sich irgendwann Bilder ergaben, die einfach nur da waren, ohne dass ich mich mit der mühsamen Wirklichkeit der Worte habe beschäftigen müssen. Sophia versprach ich, meine Bilder in Geschichten zu verwandeln, damit sie auch von anderen verstanden werden können. Also habe ich alles korrekt aus meinen Heften abgeschrieben und versucht, es so weit wie möglich in die richtige Reihenfolge zu bringen, rätselte aber an vielen Stellen, was ich wohl mit meinen Zeichnungen gemeint haben könnte. Da ich früher meine Hefte überall achtlos herumliegen ließ, musste ich nun erst einmal nach ihnen suchen. Einige fand ich Gott sei Dank noch vor dem großen Hochwasser im Wasserfass, andere im Pferdeanhänger, weitere unter dem Rauschen und bei Evros in einer Schublade hinter der Theke; ein paar lagen in der Mülltonne im Keller unseres früheren Hauses, bestimmt hatte die Graie sie da hineingeworfen.

Ich sitze also über meinen wiedergefundenen Heften wie eine Forscherin, die lange verschollene Schriften zu entziffern versucht.