8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

Diego se despierta herido y abandonado en el medio de un campo sin ningún recuerdo de quién es ni cómo ha llegado a ese lugar y en ese estado. Solamente sabe que posee grandes habilidades mentales y físicas. Aunque desconoce porqué y cómo las ha conseguido. Hernán regresó a Argentina y abrió recientemente un bar tras vivir en España por espacio de dos décadas. Es un ex combatiente de Malvinas que se vio usado en una gran operación militar pactada entre generales argentinos y empresarios ingleses, que dictaminó el curso de la guerra. Creyó dejar todo eso atrás, pero estaba equivocado. Ahora su vida corre peligro nuevamente. Juntos no sólo deberán ayudarse mutuamente en poder vencer a los fantasmas de su pasado sino también en descubrir verdades que les fueron ocultas por décadas. Descubrirán que a pesar de vidas tan distintas, ambos han tenido un pasado en común pero nunca fueron conscientes de ello.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 192

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones. María Belén Mondati.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Comunelli, Gonzalo Ariel

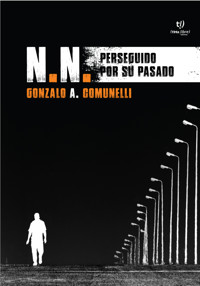

N. N. : perseguido por su pasado / Gonzalo Ariel Comunelli. - 1a ed . - Córdoba : Tinta Libre, 2019.

228 p. ; 22 x 15 cm.

ISBN 978-987-708-385-9

1. Novelas de Misterio. 2. Novelas Policiales. 3. Novelas de Suspenso. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,

total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor. Está tam-

bién totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet

o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidad

de/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2019. Gonzalo Comunelli.

© 2019. Tinta Libre Ediciones

Para Candy y Matías, quienes me inspiraron y acompañaron en todo momento.

Nota del autor

Esta primera novela surge tras varios años de esfuerzo. Aunque la mayor parte la escribí recientemente, algunas ideas fueron escritas durante los últimos diez años.

Quiero aclarar que todos los hechos que transcurren son totalmente ficticios más allá del marco histórico real en el cual suceden. No es mi deseo provocar ningún tipo de fantasía o teoría descabellada acerca de lo que pasó antes, durante y luego de 1982.

Como novelista, mi intención ha sido la de lograr una lectura dinámica, apasionante y entretenida.

N.N.

Perseguido por su pasado

1

Estaba atardeciendo, el sol se escondía lentamente tras el firmamento y quedaban pocos minutos de luz. El viento estaba sereno, el aire, fresco y limpio. Los pastizales ondulaban muy suavemente y comenzaba a escucharse el murmullo de algunos grillos. En medio de tal escenario pacífico, había un hombre semidesnudo, inconsciente.

Diego estaba tirado sobre el pasto a pocos metros de una ruta. Vestía solamente unos calzoncillos algo sucios, por lo que se podía apreciar su físico musculoso. La espalda ancha, unas piernas fuertes y brazos grandes. Tenía una herida cubierta de sangre en la parte izquierda de su abdomen, así como también varios golpes por todo el cuerpo.

El sonido de los grillos se intensificó, y el viento rotó de dirección trayendo un aire más fresco del sector oeste. La vegetación empezó a moverse con más ímpetu al mismo tiempo que se percibía el ruido de algún que otro vehículo que pasaba a alta velocidad, a una distancia no muy lejana.

Diego hizo una mueca de dolor y abrió los ojos lentamente. Tras unos segundos, empezó a girar de a poco sobre su costado derecho. Terminó de voltearse y miró al cielo. Las estrellas empezaban a asomarse tímidamente. La noche estaba cerca y el cielo, sin ninguna nube.

Alzó la cabeza levemente y miró, un tanto extrañado, su entorno. Levantó la parte superior del tronco, y una vez sentado sobre el pasto, se miró el abdomen, más precisamente donde estaba la herida. Se tocó y sintió dolor. Luego, se sacudió los restos de pasto y tierra que tenía impregnados.

Finalmente se incorporó, lentamente, y se frotó los ojos. Le dolía la cabeza también. Todo le dolía. Se miró el resto del cuerpo y comenzó a temblar de frío.

—¿Dónde estoy? —se preguntó Diego en voz alta.

Sentía un zumbido constante en su cabeza. Le costaba enfocar sus pensamientos, era como si no tuviera control sobre su mente.

Escuchó el bocinazo de un camión no muy lejos de allí, y entonces notó la ruta. Eso lo hizo ponerse en un mínimo estado de consciencia, y pensó que lo mejor era acercarse para que alguien pudiera rescatarlo. Descalzo y con el andar típico de una persona débil, empezó a dirigirse lentamente hacia allí.

Diego llegó a la banquina y emprendió su caminata por el costado de la ruta, mirando todo con sorpresa, confundido. Varios coches lo iluminaron fugazmente, pero ninguno se detuvo. Volvió a tocarse la herida del abdomen, e hizo otro gesto de dolor. Intentó examinarla con la poca luz que quedaba, pero no pudo ver nada. Parecía una herida de bala, sin embargo, no lo era, quizás alguien le había clavado algo. No podía recordar nada.

—Uy… ¿Cómo llegué acá? ¿Dónde estoy? —se preguntaba Diego, dolorido.

Siguió caminando y se tropezó con una piedra, lo que provocó que se cayera al suelo de frente. Se quedó tendido allí un momento, gimiendo de dolor, hasta que escuchó una camioneta que se detenía unos metros más adelante. Levantó la mirada un instante y observó que alguien se bajaba de ella. Un hombre. Sin embargo, Diego no pudo aguantar más, y se desmayó.

—¡Ey! ¿Se encuentra bien? ¡Amigo! —lo llamó el conductor de la camioneta, un hombre llamado Pascual.

Este se agachó y trató de levantar a Diego.

—¡Arriba! ¡Vamos!

Lo sacudió pero no obtuvo respuesta. Pascual pensó durante un momento y decidió ayudar al extraño. Como era muy pesado para él, lo arrastró de espaldas hacia la camioneta tomándolo por debajo de los hombros. Los metros no eran tantos, pero para el hombre parecían un montón.

Finalmente, con un último esfuerzo, Pascual logró subirlo a la cabina de la camioneta, y lo sentó del lado del acompañante. Cerró la puerta y rápidamente dio la vuelta para subirse al asiento del conductor.

Pascual echó un vistazo a Diego y rebuscó en el desorden del asiento de atrás. Encontró una manta vieja y algo mugrienta que usó para cubrirlo. Luego, puso en marcha el motor y arrancó.

2

Ya era entrada la noche y Pascual manejaba a toda velocidad mientras Diego dormía a su lado con la cabeza apoyada contra el vidrio, tapado por la manta. Su cabeza golpeaba suavemente el cristal con cada imperfección del asfalto que la camioneta encontraba en el camino.

De repente, el vehículo agarró un pozo y se sacudió fuertemente. Diego se golpeó la cabeza y se despertó. Se frotó los ojos y vio su nuevo entorno. El zumbido seguía rompiéndole la cabeza.

—¿Cómo llegué acá? —le preguntó medio dormido a Pascual—. ¿Quién es usted?

—Estabas tirado al costado del camino como un pobre animal cuando te recogí. Te ves muy mal. ¿Qué te pasó? —le preguntó Pascual.

Diego frunció el ceño tratando de hacer memoria, pero no se le venía nada a la mente. Decidió decir la verdad.

—No recuerdo.

—Tenés una herida. Te estoy llevando a un hospital. Me dirijo a Capital. Seguro que nos encontramos con alguno. ¿Tenés hambre? Hay algunos chocolates en la guantera —dijo Pascual—. No garantizo que estén buenos.

Se rio de su comentario al mismo tiempo que le señalaba la guantera.

—Gracias. —Diego abrió la guantera y sacó un chocolate—. Uh, un Milka. Fundado en 1901 en Alemania por la familia Philippe Suchard. El nombre del chocolate es derivado de Milch, leche en alemán, y Kakao, obviamente, cacao.

—¿Quién diría que alguien iba a conocer la historia de algún chocolate? Yo nomás me los como. Ah, por cierto, me llamo Pascual.

Diego se quiso presentar, pero se quedó mudo. No solo no tenía idea de cómo había llegado a esa camioneta o cómo había resultado herido. Ni siquiera lograba recordar su nombre. Eso lo preocupó.

—¿Y bien? ¿Cómo te llaman? —le preguntó Pascual.

Diego abrió la boca para responder pero una sensación de miedo le corrió por todo el cuerpo. Si no sabía su propio nombre, lo que fuera que le había pasado era grave. Muy grave. Observó a Pascual, que parecía que lo interrogaba con los ojos.

—Mis amigos me llaman Diego —inventó.

—Un gusto, Diego. Ahora descansá. Espero que no tengas frío. Nomás tengo esa mugrienta manta que usaba el perro así que perdoná el olor. La calefacción no funciona, de suerte que aún prende el motor y andan los frenos. —Se rio de nuevo—. No sé cómo pudiste aparecer en calzones en el medio de la nada. ¿Te secuestraron?

Diego negó con la cabeza.

—No que recuerde.

—Diría que te robaron y por eso estás herido.

Diego hizo un esfuerzo por recordar.

—Tampoco me acuerdo.

—Intentá dormir un poco, amigo. Después te busco algunas ojotas o algo que debo tener por ahí atrás.

—Muchas gracias, Pascual. Es un buen hombre.

3

El despertador sonó durante varios minutos con un ruido ensordecedor. Hernán quería abrir los ojos pero no podía. Estaba muy cansado. Su mujer, Mariana, estaba a su lado en la cama, dándole la espalda.

—Apagá la alarma. Las odio —le pidió Mariana de mal humor.

—Ya voy, ya voy.

Con los ojos aún cerrados, Hernán se estiró para presionar el botón de apagado de la alarma. Finalmente, silencio.

—Gracias —dijo ella.

Hernán por fin abrió los ojos y miró la hora. Eran las 7.30. ¿Cómo era posible? Sentía como si hubiera dormido unos pocos minutos. Quería seguir durmiendo, no quería levantarse. Cada día que pasaba le costaba más despertarse y encarar sus obligaciones diarias. Obligaciones. Eso era lo que sentía, que estaba obligado a todo.

Hernán era el dueño de un bar que había abierto hacía muy poquito tiempo, ubicado por Villa Crespo. Por las noches, ofrecía un menú sencillo pero tenía gran coctelería. Por las mañanas también abría, y servía desayunos. Por la tarde, Hernán trataba de dormir siestas reparadoras, pero nunca había sido un hombre de siestas. Después le costaba conciliar el sueño por las noches.

Hernán suspiró. Nuevamente había llegado la hora de levantarse de la cama, pegarse un baño y empezar otro día monótono.

Miró a su mujer, acostada junto a él, dándole la espalda, y se inclinó para besarle el cuello. Le dio varios besos y empezó a acariciar su muslo desnudo, por debajo de las sábanas.

—Dejame dormir, Hernán —le dijo, molesta.

Hernán abrió la boca para protestar pero no le salían las palabras. Se limitó a resoplar enojado y se incorporó en la cama. Tenía 45 años pero a veces se sentía veinte años mayor. Excombatiente de Malvinas, la guerra le había dejado varias cicatrices, entre ellas la de un disparo en la pierna derecha. Afortunadamente, con el balazo se llevó el boleto de regreso a Buenos Aires. Habían pasado dos décadas exactas desde el conflicto, sin embargo, no pasaba un solo día en que no pensara en él. La guerra lo alejó de su país, lo enemistó con mucha gente y lo hizo una persona más amarga. Al menos, no yacía en una tumba. Centenares de soldados habían fallecido en esas tierras gélidas.

Abrió el placar, se puso la primera remera que encontró y fue al baño para orinar. Cuando apretó el botón para descargar, vio que no salía agua. Lo apretó de nuevo y nada. Luego abrió la canilla de la bacha y tampoco salía agua.

—Genial, otro día de mierda.

4

Era el amanecer. El sol estaba terminando de salir y lentamente comenzaba a iluminar todo de color rojizo. El aire era fresco, ese día pronosticaban descenso de temperatura y ya se podía sentir.

Pascual llegó a una estación de servicio. Diego seguía a su lado, tapado con la manta, con los ojos cerrados. Pascual llevó el vehículo hacia un costado de la estación y estacionó. Vio que su compañero de viaje dormía y apagó el motor.

Abrió la puerta del conductor, se bajó y vio que había dejado la llave de la camioneta en contacto. Miró a Diego. Dudó un instante, pero decidió retirar la llave del tambor y guardársela en el bolsillo. Así, sí; salió del vehículo, cerró la puerta y se dirigió al baño.

Diego había estado despierto todo el tiempo, y abrió los ojos para ver cómo Pascual entraba al baño.

Se sentía algo mejor. La tableta de chocolate que había comido y el agua que había bebido lo ayudaron algo. La cabeza ya no le dolía, pero la herida del abdomen estaba peor. Sabía que tenía que hacerse ver urgentemente. Pero por sobre todas las cosas, tenía que recuperar la memoria.

Miró a su alrededor y examinó el interior de la cabina. Abrió la guantera y tras rebuscar brevemente encontró un billete de 20 pesos que guardó en sus calzoncillos. Quizás le servirían más tarde.

—¿Cómo puede ser que no recuerde quién soy? Pensá, pensá —se obligaba a sí mismo.

Intentó recordar cómo había llegado al medio de la nada, casi desnudo y herido, pero no pudo dar con ninguna respuesta. Entonces, observó que Pascual salía del baño y regresaba a la camioneta. Diego cerró los ojos rápidamente y se hizo el dormido. Sabía que la próxima vez que se detuvieran iba a ser en una clínica, lo cual lo reconfortaba a medias. De repente, le empezó a sobrevolar la sensación de que no quería que lo encontraran.

Una hora más tarde, ya completamente de día, llegaron a Capital Federal. Pascual condujo por la ciudad hasta que encontró una clínica. Recordaba que cerca de donde vivía uno de sus primos había un sanatorio inmenso. Hacia allí había ido. Enfiló hacia la entrada de ambulancias y estacionó. Luego sacudió a Diego y lo despertó.

—¡Amigo! ¡Arriba! Llegamos al hospital. Llamaré a alguno de bata para que te examine. No te muevas que ya vuelvo.

Pascual se bajó de la camioneta y empezó a gesticular para llamar la atención de algún médico. Diego frunció el ceño y miró a su alrededor. Se puso nervioso y se cercioró de que nadie se encuentre cerca. De nuevo sintió que lo mejor era pasar desapercibido. Decidió que, a pesar de su débil estado, lo mejor era desaparecer de allí. Se tenía que ir. Revisó la camioneta pero con una rápida mirada se dio cuenta de que Pascual otra vez se había llevado las llaves. El hombre era confiado pero no estúpido.

En ese momento, Diego observó que una ambulancia se estacionaba a metros de donde se encontraba él, y que se bajaban dos paramédicos de la parte trasera, dejando la puerta doble abierta. Dentro había varios kits de primeros auxilios. Seguramente ahí habría algo que le serviría para curarse. Diego no perdió más tiempo y abrió la puerta del vehículo cuidando de que nadie se estuviera fijando en él.

Mientras tanto, un ansioso Pascual se acercaba a dos enfermeros, en la recepción del hospital.

—¡Buenos días! Tengo a un compadre en mi camioneta, lo encontré al costado del camino. No tiene buena pinta, ¿alguien me puede dar una mano? —pidió Pascual.

Un médico se le acercó.

—¿Qué le ha pasado señor?

—¡Pues le digo que no lo sé! Está herido, no sé si alguien lo golpeó, si es una herida de cuchillo, no sé. ¡Vamos a verlo! —apremió Pascual.

—Ya mismo señor —el médico lo tranquilizó. Acto seguido, le hizo señas a un enfermero—. El joven lo ayudará, señor.

—Gracias. ¡Vamos!

Pascual y el enfermero salieron al trote hacia el exterior, en busca de Diego.

Unos instantes antes, Diego, en calzoncillos, tapado con la manta y en ojotas, se había acercado sigilosamente a la parte trasera de la ambulancia, cuya puerta se encontraba abierta. Se aseguró de que nadie lo viera y, al mismo tiempo, observó al conductor de la ambulancia a través del espejo retrovisor. Este estaba cabizbajo, probablemente dormitando o bien revisando algún papel.

Diego se agachó y con unos pocos pasos llegó a su destino. Rápidamente, revisó el lugar y tomó una bata blanca de médico y un par de pantalones. Se cambió rápidamente. También agarró Pervinox, agua oxigenada, gasas y cinta adhesiva. Se lo guardó todo en los bolsillos.

Vio a la distancia que había unos escalones, a un costado del cuerpo principal de la clínica. Siguió con su mirada más allá y pudo ver el techo de varios coches. Esas escaleras conducían al estacionamiento. Sin dudarlo, se fue a paso ligero en esa dirección en busca de algún auto.

Pascual salió en compañía del enfermero, mientras le explicaba cómo había encontrado a Diego.

—Estaba tirado al costado de la ruta, casi como Dios lo trajo al mundo…

Se acercaron a la camioneta y no lo vieron.

—¡No está! —exclamó Pascual, mientras sus ojos ansiosos

recorrían todo el vehículo.

—Vamos a buscarlo, no puede haber ido demasiado lejos —propuso el enfermero.

—¡Vamos! —aceptó Pascual.

Revisaron en las inmediaciones de la entrada para ambulancias. Allí había cinco de ellas, algunos automóviles estacionados con las balizas puestas y gente en constante movimiento, entrando y saliendo. Pero no parecía haber rastro de Diego.

Diego ya estaba bajando a toda velocidad al estacionamiento con la idea de encontrar un coche para escapar. Vio varios, pero sus ojos se posaron en el que tenía más próximo. Un Gol color rojo. Chequeó que nadie lo viese, probó de abrir la puerta pero obviamente estaba cerrada. El coche no parecía contar con alarma y la única manera de entrar en él era rompiendo el vidrio del conductor.

De un codazo lo hizo añicos. Se subió al vehículo, sin embargo, dos policías que se encontraban en el extremo opuesto del estacionamiento se voltearon al escuchar el estallido del vidrio y vieron a Diego. Inmediatamente salieron en su persecución.

Diego, con un movimiento brusco, rompió la base del volante y trató de arrancar el coche cruzando los cables. Probó una vez y no tuvo suerte.

Los dos policías se acercaban corriendo y Diego probó una vez más. Tampoco pudo hacerlo andar. Los policías estaban ya a menos de veinte metros cuando Diego hizo un tercer intento. El coche rugió y el motor se encendió. Diego puso primera y aceleró con un brusco movimiento, saliendo del lugar donde se encontraba estacionado justo cuando los policías estaban a punto de alcanzarlo.

—¡Alto! ¡Deténgase! —le gritaron sacando sus armas.

Pero Diego siguió con su marcha. Giró ciento ochenta grados para enfilar hacia la salida del estacionamiento. Cuando ya estaba por salir, un camión de lavandería le cortó el paso.

Los policías, por su parte, corrieron hasta su patrulla, se subieron a ella y comenzaron la persecución.

Diego tocó bocina para que el conductor moviera su camión inmediatamente. Se fijó que la patrulla estaba arrancando. El conductor del camión lentamente corrió su vehículo y Diego sacó el coche arando.

Para poder salir del estacionamiento de la clínica, había que atravesar una barrera que daba a una rampa que llevaba a la calle.

Diego aceleró y partió en pedazos la barrera. Los trozos volaron por el aire. Subió la rampa a toda velocidad y salió disparado a la calle. Dobló hacia la derecha con poco margen de choque puesto que un colectivo venía por la calle desde la izquierda. La patrulla, que lo seguía unos segundos más atrás, no pudo esquivarlo e impactó fuertemente contra el colectivo, volcó y dio varias vueltas en el aire. El colectivo siguió su marcha un par de metros más, antes de detenerse por completo contra un poste de luz.

Mirando todo por su espejo retrovisor, Diego sonrió y terminó de alejarse por la calle. Sabía que había escapado por nada, y ahora lo que tenía que hacer era deshacerse del coche. Diego seguía sin entender por qué le era imposible recordar su nombre, su pasado, quién era. Pensaba, pensaba, pensaba, se estrujaba la mente, pero no llegaba ninguna idea, ningún tibio indicio de realidad.

Lo único que sabía con certeza era la puntada de dolor que tenía en el abdomen y el hecho de que era un fugitivo. Sin embargo, no tenía ni la más remota idea de cómo se había lastimado, si alguien lo había herido o por qué había despertado al costado de una ruta entre los pastizales. Decidió hacer un par de cuadras más y abandonar el coche antes de que lo encontraran.

Mientras tanto, en el hospital, Pascual y el enfermero no encontraron a Diego por ningún lado y regresaron a la recepción.

—Lo siento, pero por acá no hay nadie dando vueltas con la descripción que me dice —dijo el enfermero.

—¿A dónde se habrá ido? —se preguntó Pascual

—Mire, debo volver a mi puesto. ¿Quiere que informe a la policía, así lo buscan?

—No se preocupe amigo, ya ha hecho demasiado. Le agradezco. Que tenga un buen día —se despidió Pascual.

El enfermero regresó a sus tareas y Pascual miró a su alrededor, buscando una vez más a su —por muy breve tiempo— amigo. Solamente vio rostros desconocidos. Tras una pausa, sonrió con tristeza y se acercó a un bidón de agua. Se sirvió un vaso y salió del hospital silbando una melodía. Volvió a subirse a la camioneta, miró el asiento vacío del acompañante, suspiró y puso a andar el motor para seguir con su camino.

Diego estaba buscando dónde estacionar. Había muchos coches por todos lados. Finalmente, tras dar un par de vueltas, encontró un hueco. Estacionó y pensó por unos segundos qué hacer a continuación. Tenía mucha hambre. El chocolate que le había dado Pascual hacía rato que había dejado de engañar su estómago.

De pronto, notó que del otro lado de la calle había un bar abierto.

—Lástima que solo tengo veinte pesos —se dijo.

Revisó los bolsillos de su pantalón y encontró otro billete de veinte pesos.

—Esto pinta mejor.

Revisó que no haya ninguna patrulla ni policía cerca y se bajó del coche. Se acercó a un cesto de basura que había en la esquina, y rebuscó hasta que encontró una bolsa de supermercado vacía. La enganchó en la patente trasera del coche. Se encargó de la delantera agachándose y haciendo presión para doblar la chapa de tal manera que no se la pudiera apreciar a simple vista.

Conforme por cómo habían quedado tapadas las patentes, trotó rumbo al bar.

5

Era el año 1982, hacía poco tiempo había estallado la Guerra de las Malvinas. En el medio de la noche, un grupo de cinco soldados argentinos se encontraba apostado en las inmediaciones de una pequeña granja, a cinco kilómetros al noroeste de Puerto Argentino. Néstor, el líder del grupo, tenía una radio con la que se comunicaba con su superior. Todos los soldados estaban armados con pistolas y rifles. A pesar de la escasa luz que ofrecía la noche, se podía apreciar el aire que salía de sus bocas. El frío era crudo. Néstor tomó la radio e intentó conectar la comunicación.

—Estamos en posición. Aguardamos indicaciones.

Casi inmediatamente, con absoluta claridad, una voz se escuchó del otro lado de la línea. Era el teniente general Mendoza.

—Pueden proceder con suma discreción.

—Entendido, señor. —Néstor cortó la comunicación y se dirigió al resto de los soldados—. ¡Adelante!

El grupo de soldados se acercó sigilosamente a la propiedad que tenía las luces encendidas en el interior. Con señas, Néstor indicó que se armaran dos flancos de ataque. Él se quedó con un soldado, y los otros tres se dirigieron a la parte posterior de la casa. Semiagachados y listos para actuar, el grupo se acercó paso a paso hacia la casa.