14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

In einer Novembernacht brennt es im Hafen Enge mitten in Zürich. Bei den Löscharbeiten findet Rosa Zambrano von der Seepolizei die verkohlte Leiche einer jungen Frau. Was hat Iva Schwarz, Tochter einer bekannten Architektin, das Leben gekostet? Während der vertrackten Ermittlungen taucht Rosas große Liebe Leo wieder in Zürich auf. Und schon bald auch in ihrem zauberhaften Altstadtgarten. Doch er ist nicht das einzige Gespenst aus der Vergangenheit, das in der Stadt umgeht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 284

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

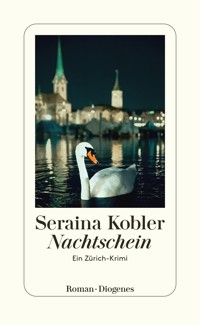

Seraina Kobler

Nachtschein

Ein Zürich-Krimi

Roman

Diogenes

Pour l’amour

»In gewisser Weise unterhalten Gedächtnis und Vergessen dieselbe Beziehung untereinander wie Leben und Tod.«

Marc Augé

1

Eigentlich hätte sie schon vor Stunden aufstehen sollen. Sie hätte aufstehen sollen und Baldrian aufbrühen. Sie hätte aufstehen und Filme schauen sollen. Oder wenigstens rastlos auf der Fernbedienung herumtrommeln und sich durch das Nachtprogramm schalten, von einer unsäglichen Dauerwerbesendung zur nächsten. Sie hätte dazu etwas essen sollen, Dosenlinsen vielleicht. Ja, um irgendwann schlafen zu können, hätte sie vermutlich erst essen müssen. Doch sie hatte es nicht geschafft. Elenor Engler blieb liegen, im Griff der klammen Decken, die sich unerbittlich zusammenzogen. Sie wälzte sich von einer Seite auf die andere und wieder zurück. Ein Luftzug bauschte die Vorhänge vor der angelehnten Balkontür. Drei Lagen Stoff zwischen ihr und der Außenwelt, die sich auch tagsüber schließen ließen wie müde Augenlider. Gedämpfte Dunkelheit, immer bedrohlicher mit jeder Stunde, mit jeder Minute und jeder Sekunde des ausbleibenden Schlafs. Bis die Zeit gar nicht mehr zu vergehen schien.

Leises Straßenrauschen kündigte schon den Morgen an, als ihr der Gedanke kam. Hell und glasklar, wie Winterluft nach dem ersten Frost. Er strömte durch ihren Brustkorb, hinunter ins Becken, durch die Beine, bis in die Spitze ihrer Füße. Der Morgen war der Plan, die Absicht, und Elenor wusste: Heute war der Morgen auch ein Versprechen. Sie schlug die Vorhänge zurück und spähte durch das staubige Fenster. Welkes Laub hing im Schein der Straßenlaterne, ihre Birke schien auch dieses Jahr die letzte zu sein, die das Blätterkleid verlor. Nebenan wiegten Zedern im Wind, die einzige Bewegung auf dem Nachbargrundstück mit dem Schindelhaus, heruntergekommen und leer stehend seit vielen Jahren. Wäre es einfacher auszuhalten, wenn sich der innere Schmerz mit einem äußeren vermengte? Sie hatte begonnen, Blutbahnen abzudrücken. So lange und so stark, bis der Schmerz am Handgelenk die Intensität desjenigen in der Brust erreichte. Ein paarmal war sie unvermittelt vom Gehsteig auf die Straße gesprungen, rückwärts und mit geschlossenen Augen. Zuerst nur nachts, später auch, wenn schwere Lastwagen auf der Seestraße sie im Vorbeifahren in ihren Windschatten zogen. Doch außer wütendem Gehupe war nichts geschehen. Der Teppich schluckte ihre Schritte, als sie zum antiken Nussbaumschrank ging, in einer Ecke des dämmergrauen Schlafzimmers. Während sie sich entkleidete, ertappte sie sich dabei, wie sie ihr Gehirn nach etwas durchkämmte, das sie von ihrem Entschluss abbringen könnte. Vergeblich. Sie zog den Pullover über den Kopf. Die Geschwindigkeit der Zeit veränderte sich, je nachdem, wie lange sie nicht geschlafen hatte. Nicht schlafen war schlimm, aber schlafen manchmal noch viel schlimmer. Am schlimmsten waren die Träume. Elenor drehte den Schlüssel um, der in einem verzierten Schloss steckte. Die Plastikhülle raschelte leise, ein Kokon gegen ausbleichendes Licht, gegen den Staub und die Jahre, in denen das Abendkleid auf der Stange immer weiter nach hinten gerutscht war. Zögerlich streiften ihre Hände zunächst das Plastik ab, als hätte sie Angst, etwas kaputt zu machen. Doch je mehr von dem lindgrünen Stoff zum Vorschein kam, desto ungeduldiger wurden ihre Bewegungen. Am Ende riss sie die Folie auseinander, bis sich der Kleiderbügel aus Draht verzog, an den noch immer das Etikett mit der Abholnummer von der Reinigung getackert war.

Rippenknochen traten hervor, als der Chiffon über ihre Haut glitt. Sie zündete die Nachttischlampe an, blickte in den fast blinden Spiegel. Damals hätte Elenor sich gewünscht, das Kleid würde so sitzen, wie es das heute tat. Auf einmal war alles wieder da: Guerlain mit sizilianischer Bergamotte, länger werdende Schatten und sattes Augustlicht. Es war nicht nur ein Stück Stoff, in ihn waren auch jene Tage auf der glühenden Piazza Grande gewebt, voll perlender Hoffnung, mit jedem »Salute« neu versichert. Ihr war, als könne sie durch die Zeit gehen, in das Kleid gehüllt, zurück zu jenem Tag, als der erste und letzte Spielfilm über die Leinwand geflimmert war, bei dem sie Regie geführt hatte. Sie zog den Stoff des Capes zurecht, bis es über die Schultern fiel wie die irisierenden Flügel einer Libelle. Sie würde jetzt hinuntergehen, zum Ufer, wo der Wind über das Schilf strich. Am Himmel würden Vögel ziehen, im Schwarm verbunden, auf ihrem Flug in winterliche Refugien. Ihr fehlte dazu ein Körper, der ihren Geist zu tragen vermochte. Und ihr fehlte ein Schwarm. Schritt für Schritt würde sie gehen, bis das Wasser langsam über den Solarplexus stieg, das brüchig gewordene Haus ihrer Seele. Sie würde langsam weitergehen, bis Kälte ihr die Luft wegdrückte, mit kerzengeraden Schultern und tauber Haut. Wenn sich der Grund unter ihren Füßen verlief, würde sie schwimmen. Weit hinaus, bis zur Mitte des Sees oder solange die Kraft reichte. Und dann – würde sie einfach loslassen.

Die Stufen der gewundenen Treppe gaben leicht nach unter ihren Schritten. Strenge Blicke bohrten sich aus den Ahnengemälden in Elenors Rücken. Sie hatte sich, wie der Rest der Welt, blenden lassen. Oder blenden lassen wollen. Doch sie konnten ihr nichts mehr anhaben, die Vorfahren ihres Mannes, heute nicht. Elenor machte kehrt und stellte sich vor die goldgerahmten Köpfe. Vorsichtig verrückte sie ein Gemälde nach dem anderen. Als die gesamte Ahnenlinie schräg an der Wand hing, ging Elenor ins Erdgeschoss und sah sich ein letztes Mal um. Ihr Blick wanderte über deckenhohe Regale, unzählige Vitrinen, schwere Orientteppiche und Kerzenständer. Ein Raum ohne Leerstellen, vollgestopft wie der Rest des Hauses. Die Sammelwut ihres Gatten hatte schon länger groteske Züge angenommen: eine Haarsträhne der Kaiserin Sissi, Totenschädel, Reliquien und Milchzähne unbekannten Ursprungs, ein historisches Reitkostüm, angeblich Napoleon Bonaparte höchstpersönlich auf den Leib geschneidert, ein ausgestopfter Polarfuchs, ein Schuhschnabel-Vogel, der sie um eine Handbreit überragte, folkloristische Masken aus Moos und Laub, Gemälde und Skizzenbücher verschiedener Künstler. Immer mehr hatte er angehäuft, die rätselhafte Verbindung zwischen den Gegenständen erschloss sich wohl nur ihm selbst, wenn überhaupt. In einer Vitrine lagen historische Pistolen und Gewehre in Reih und Glied. Die Glastüre stand einen Spaltbreit offen und quietschte leise, als sie vorbeiging. Anfangs hatte es sich merkwürdig angefühlt, mit so vielen Waffen im Haus zu leben. Elenor glaubte fest daran, dass die bloße Möglichkeit zu mechanischer Gewalt diese auch irgendwann anziehen würde. Doch sie hatte sich daran gewöhnt, wie sie sich an so vieles gewöhnt hatte, weiter und weiter hatte sich ihre Schmerzgrenze unter den subtilen Demütigungen verschoben, die für Außenstehende kaum wahrnehmbar waren. In der Diele nahm sie ihre Schlüssel von dem geblümten Teller bei der Garderobe. Die goldene Schlange am Schlüsselbund glänzte matt in ihrer Hand, der Anhänger war ein Geschenk von Ruben zum Muttertag. Doch sie hielt inne. Wozu noch die Tür verriegeln. Sie legte die Schlüssel zurück auf den Teller. Dann schlüpfte sie in den überlangen Kamelhaarmantel und trat barfuß nach draußen, die Laternen waren gerade ausgegangen. Birkenblätter segelten durch die Luft und verfingen sich unbemerkt in ihrem Haar. Im fahlen Licht des Morgens wirkte es nicht mehr ergraut, sondern fast schwarz. Aus der Ferne bemerkte sie eine fliegende Bewegung. Die Zugvögel sammelten sich.

Elenor folgte dem Schilf, das sich das Ufer entlangschlängelte. Sanfter Wind strich über die Oberfläche des Wassers, zeichnete gekräuselte Muster, silbern und oszillierend. Ihr Kopf fühlte sich schwer und leicht zugleich an. Das Schlafmittel tat seine Wirkung.

2

Corbicula flumineae lagen im Schlamm, erdbraun und ocker. Über den ganzen Erdball verschleppt, mit Schiffen vom Rhein kommend, unbemerkt festgeklebt an Paddelbooten, an Seilen und Tauen, oder einfach ausgesetzt, das wusste niemand so genau. Aber jetzt waren die Muscheln da. Zuerst nur ein paar wenige, dann immer mehr und schließlich eine nicht mehr zu überschauende, invasive Menge. Das Wasser war schon eiskalt. Der Muscheltaucher zog leicht schwankend den Neoprenanzug über. Er atmete tief ein. Am Abend zuvor hatten sie seinen neuen Aquaponik-Deal gefeiert. Autonome Systeme, die vielleicht dereinst ganze Städte versorgen konnten, vorerst zumindest Kräuter und Lebensmittel an Restaurants mit hipper, zahlungskräftiger Kundschaft liefern würden. Nach Mitternacht waren sie auf »was noch da war« umgestiegen. In diesem Fall Portwein, der penetrant am Gaumen haftete. Beim Aufwachen hatte sich der süße Geruch der halb leeren Flasche auf seinem Nachttisch mit pochendem Kopfschmerz verbunden. Er hatte Spirulina durch den Mixer gelassen, dazu ein rohes Ei. Das wirkte Wunder. So hoffte er zumindest. Und warf trotzdem noch eine Schmerzpille hinterher.

Am Ufer befestigte er nun die Taucherbrille. Ein letzter Blick zu seinen Kleidern, die er, in einem wasserdichten Beutel verstaut, in der Böschung versteckt hatte, dann watete er vorsichtig über den schlammigen Boden, bis es keine Steine mehr unter seinen Füßen gab, nur reinen Sand. Er hatte die Muscheln vor einigen Monaten per Zufall entdeckt, diese gerippten Schalen, kaum größer als ein Daumennagel, unaufhörlich ihre Umgebung filternd. An diesem Abend hatte er die besten Spaghetti vongole seines Lebens gekocht. Statt sich bloß unkontrolliert weiter zu vermehren, landeten die Muscheln nun in Restaurantküchen – und würden schon bald ebenso zur kulinarischen Kultur der Stadt gehören wie die Seebarsche. Sorgsam zog der Muscheltaucher den Rechen durchs Wasser, er wollte ja nicht den Seeboden umpflügen. Bereits nach wenigen Zügen blieben neben reichlich Schlick auch die ersten Muscheln hängen. Zufrieden legte er sie in den Korb, der an einem breiten Riemen um seine Brust hing. Denn er wusste, wenn er die ersten entdeckt hatte, dann entdeckte er bald zahlreiche mehr. Tatsächlich ragten nicht weit entfernt weitere Spitzen aus dem Sand. Der Korb füllte sich zunehmend. Als er zehn Minuten später im tiefer werdenden Wasser abtauchen wollte, um mit dem Rechen bis an den Grund zu gelangen, hob neben ihm lautstarkes Schnattern an. Einige Schwäne hatten sich zu ihm gesellt, in der Hoffnung, im aufgewirbelten Sand etwas Fressbares zu finden. Beim Anblick der weißen Vögel überkam ihn ein Gefühl von Frieden, die Kopfschmerzen waren längst vergessen. Genug gesammelt für heute, er würde ihnen sein Revier überlassen und sich nochmals aufs Ohr hauen, beschloss der Muscheltaucher und schwamm mit kräftigen Zügen zurück. Schlotternd schälte er sich aus dem Anzug, der an der Luft noch viel schneller abkühlte. Plötzlich bemerkte er eine Gestalt im Wasser. Zuerst glaubte er, seine Augen spielten ihm einen Streich. In den letzten Jahren war es immer beliebter geworden, auch winters im See zu schwimmen. Aber an einem eisigen Novembermorgen und in solch einem Kleid? Es wirkte wie eine Inszenierung. Er sah sich um, kein Filmteam weit und breit. Die Sonne brach hinter den Wolken durch. Er hielt seine flache Hand über die Augen. Dann durchzuckte es ihn wie ein Stromstoß. Der Muscheltaucher warf den Fang zu Boden, zerrte seine Tasche aus dem Gebüsch hervor und rief die Seepolizei an. Dann zog er die Flossen wieder an und paddelte los. So schnell er konnte.

3

Zwei Wochen später

Vom Hausberg aus betrachtet, hätte der Zürichsee auch nur ein Fluss sein können, ein silberner Strom, der sich in der früh einbrechenden Abenddämmerung zwischen Hügelketten hindurchwand, Wällen aus geschichtetem Stein, die einen perfekten Blick boten auf eine fast perfekte Stadt. Letzte Farben von Herbst hingen an bald kahlen Bäumen. Auf den ausgebleichten Holzstegen am Seeufer lagen noch die Erinnerungen des vergangenen Sommers wie ein leise verklingendes Echo, während sich daneben eine rote Lichterschlange schleichend in Richtung Bellevue schob. Der November war außergewöhnlich warm gewesen, fast golden, wie ein zweiter geschenkter September, doch dann, in der Nacht auf den Siebenundzwanzigsten, fiel Nebel über die Stadt.

Rosa Zambrano trat in die Pedale und wich einem dunklen Geländewagen aus, der mitten auf dem Radweg stand, als das am Lenker befestigte Telefon zu leuchten begann. Sie sah auf die Anzeige und wäre fast mit der Bordsteinkante kollidiert. In letzter Sekunde riss sie den Lenker scharf herum. Bei der nächsten Ampel stieg Rosa ab und schob das Fahrrad auf den breiten Spazierweg neben der Straße. Ein verpasster Anruf. Rosa richtete die verrutschte Einkaufstüte im Korb. Sie war mit schwarzen Tulpenzwiebeln, Winterknoblauch und einem Briefchen mit Meerkohlsamen gefüllt, die vor dem ersten Nachtfrost in die Erde mussten. Ihr Herz pochte noch immer bis in die Ohren, als sie nach der Brücke ins Limmatquai einbog. Schon vor Monaten hatte sie den Namen aus dem Adressbuch gelöscht, zwecklos eigentlich, sie konnte die Nummer ebenso gut auswendig wie ihre eigene. Rosa atmete erleichtert auf, als das Kopfsteinpflaster der Altstadt unter ihren Rädern rumpelte. Schritte hallten durch die Gassen, gemächlicher als im Rest der Stadt. Fahnen wehten an den Fassaden, und tagsüber waren letzte Teile der Weihnachtsbeleuchtung montiert worden. Im Vorbeigehen winkte sie dem Antikschreiner, der an einem frisch renovierten Nussbaumtisch im Schaufenster saß, vor sich eine aufgeschlagene Zeitung, ein Viertelchen Rotwein und ein Schälchen mit Oliven. Heute gehen die Lichter an, für morgen sehe ich schwarz, stand in geschwungenen Lettern auf einer Schiefertafel. Ein Lächeln huschte über Rosas Gesicht, natürlich erhielt auch das heutige Lichterfest in den alle paar Tage wechselnden Dekorationen des Ladens einen Platz. Als hätte er ihre Bewegung gespürt, blickte der Schreiner auf und hob ebenfalls die Hand, beiläufig, aber herzlich, wie man das so tat, wenn man sich mehrmals täglich über den Weg lief. Rosa schloss die massive Holztür auf und bugsierte ihr Fahrrad in den Flur, an dessen Ende sich eine weitere Tür befand, nicht ganz so massiv, dafür mit eingelassenem Fenster und kunstvoll gewundenem Schmiedeeisen-Gitter. Sie führte in einen versteckten Hinterhof, aus dessen Mitte sich eine mächtige Esche erhob. Rauch zog in dünnen Fäden aus Kaminen, und die Fenster der mittelalterlichen Häuserreihe leuchteten in diesem gelben Licht, das es nur gibt, wenn es dunkel ist und kalt. Als Rosa den mit verwitterten Steinplatten gepflasterten Weg betrat, raschelte es. Er war über und über mit Laubblättern bedeckt, auch wenn Rosa sie jeden Tag zusammenrechte und auf die schlafenden Gemüsebeete verteilte, wo noch Kapuzinerkresseblüten und Hagebutten dem nahenden Winter trotzten. Die fast nackten Arme der Esche hoben sich gegen den Himmel ab wie ein komplexer Scherenschnitt, der auch die ganze Verwundbarkeit des alten Baumes zeigte, abseits der Welt und doch unterirdisch verbunden mit ihr, mit feinen Wurzeln vielleicht bis zur Limmat. Rosa löste den Blick und ging auf das winzige zweistöckige Häuschen zu, sie wollte die Esche nicht mit zu lauten Gedanken über ihre Endlichkeit stören, heute nicht.

Sie trat ein. Drei Stunden blieben ihr, bevor sie zur Nachtschicht in der Zentrale der Seepolizei am Forellensteig aufbrechen musste. Über den provenzalischen Steinkacheln, mit denen sie den Küchenboden eigenhändig gefliest hatte, lag im Winter ein grob gemusterter Teppich. Die Küche nahm, mit Ausnahme eines schmalen Treppenhauses, in dem es immer ein paar Grad kälter war, die ganze Länge des Hauses ein. Vor den breiten Fenstern gab es einen Herd. Und in den Regalen, die bis zur Decke hochreichten, stapelte sich eine Sammlung von Stahltöpfen und gusseisernen Pfannen, die Rosa nach jedem Gebrauch sorgfältig einfettete.

Der unbeantwortete Anruf leuchtete ihr noch immer vorwurfsvoll auf dem Bildschirm entgegen, als Rosa Kaffeepulver in den Trichtereinsatz der Bialetti füllte. Sie löschte die Meldung und begann, eine Nachricht an einen anderen Mann zu tippen, an Martin. Vielleicht Abendessen im Rosso morgen? In den Hallen einer ehemaligen Schmiede im Westen der Stadt an Holztischen sitzen, auf die Gleise und die vorbeifahrenden Züge schauen, dazu eine Pizza Puttanesca essen, mit extra Anchovis, salzigen Kapern und natürlich Blattspinat. Sie kannte Martin schon seit der Polizeischule, doch erst im vergangenen Sommer waren sie einander nähergekommen, als sie gemeinsam in einem Fall um einen ermordeten Frauenarzt ermittelt hatten. Martin, ein paar Jahre jünger, zielstrebig bei der Arbeit, unentschlossen in Beziehungen. Rosa, ein klein wenig älter, zu dem Zeitpunkt frisch getrennt, dafür mit Kinderwunsch. Ein Experiment.

Auf dem Herd begann es zu zischen und dann zu blubbern, vertraute Röstaromen füllten die Wohnküche. Rosa rührte mit einem Löffel in der Kanne, bis sich das sirupartige Konzentrat auf dem Boden mit dem leichteren Anteil mischte. Dann gab sie einen halben Würfelzucker in eines der Espressotässchen, die sie vor vielen Jahren von ihrer Freundin Stella geschenkt bekommen hatte. Selbstverständlich ließ sich der Caffè nicht mit dem Espresso aus dem Bistro vergleichen, aber für zu Hause war er die beste Wahl, ganz besonders an einem dunklen Herbstnachmittag wie diesem. Wobei sie die ja ganz gern mochte. Es fühlte sich für Rosa jedes Mal wie ein Neuanfang an, wenn die aufgekratzte Helligkeit und lähmende Hitze der Sommertage im abnehmenden Licht verglühten und die Gedanken wieder fließen konnten. Wenn die Kontraste von Land und Wasser, Grasgrün und Kobaltblau, in der Kälte verwischten und sich über dem See eine pastellfarbene Weite aufspannte, die bis über die Dächer der Altstadthäuser leuchtete. Rosa stellte die leere Tasse in den Ausguss und griff nach der Zahnbürste. Ihre Mutter würde bestimmt zu spät sein, aber Valentina, die Ältere von Rosas jüngeren Schwestern, kam mit den Kindern und würde daher bestimmt keine spanische Viertelstunde Wartezeit einrechnen. Pünktlich mit dem Geläut der Altstadtkirchen schlüpfte Rosa wieder in die Wachsjacke, um mit ihnen vor der Nachtschicht noch einen Punsch beim Lichterfest zu trinken, ein Pflichttermin für alle, die im Niederdorf wohnten.

4

Der Löwe wachte schon lange über die Hafenanlage. Er hätte bezeugen können, dass der See im letzten Jahrhundert dreimal komplett zugefroren war. Er hatte gesehen, wie sich das Stadtleben aufs Eis verlagert hatte, mit Pferdeschlitten und Marktständen, die gebrannte Mandeln und Edelkastanien feilboten. Wie später Flugzeuge auf der gefrorenen Seedecke gelandet waren und die Polizei ihre Patrouillen-Runden auf Kufen drehte. Jetzt starrte er ins Dunkel. Aufkommender Wind rüttelte an den für den Winter festgemachten Segelbooten und Yachten. Wellen schwappten an die Mauer des Quais im Hafen Enge. Die Leute gingen mit eingezogenen Köpfen ihres Weges. Nur im Restaurant des benachbarten Seebads klirrten Gläser. Auf einer Parkbank gegenüber dem Landungssteg saß ein Mann. Er trug mehrere Schichten Kleider, die seitlichen Taschen seiner Arbeitshose waren ausgebeult von den Plastikflaschen, die er zuvor in einer öffentlichen Toilette mit heißem Wasser gefüllt hatte. Darüber nur ein verdreckter Schlafsack. In einem Ziehwagen befand sich sein ganzes Hab und Gut, mit Zeitungen, Kleidern und Pfandflaschen vollgestopfte Taschen und einige Kanister. Zischend öffnete er eine Dose Bier und überlegte kurz, ob er nicht doch das Angebot eines Freundes annehmen sollte, auf dem Sofa zu übernachten. Doch er befürchtete, dass ihm dann jemand den Schlafplatz am Hafen streitig machen könnte. Licht flackerte in einem der Boote auf, kurz darauf schallte Musik herüber, begleitet von krautigem Marihuanageruch.

»Finito«, sagte Iva und steckte die Flasche Franciacorta umgekehrt in den Eiskühler. Dann lehnte sie sich wieder an die Wand und schob das Handtuch ein wenig zurück, mit dem sie das Bullauge abgedeckt hatten. Das Feuerzeug schnippte, als sie den erloschenen Joint aus dem Aschenbecher nahm und nochmals anzündete. »Hat dein Vater nicht noch was anderes gebunkert?«, fragte sie und stieß Rauch in kleinen Ringen aus.

»Was meinst du?«, wollte Ruben wissen. Er schob gerade am Eingang der Koje ein paar Benzinkanister zur Seite und rüttelte an den Weinkisten dahinter.

»Du weißt schon. Hast du nicht neulich erzählt, dass er manchmal Opium raucht?« Sie schlug den pinken Wollschal enger um die Schultern.

»Ja. Aber er versteckt das Zeug im Tresor.« Ruben rieb die Handflächen aneinander und fischte Mütze und Schal aus dem Ärmel seiner Jacke. »Außerdem, schon ein bisschen kaputt, so was in der Pfeife seines Großvaters zu rauchen, der irre geworden ist … Aber ich hab vielleicht eine Idee, wo es hiervon noch mehr gibt.« Er zeigte in Richtung der Kiste mit den leeren Flaschen. »Bin gleich wieder da. Und dann erzählst du mir alles über den neuen Klub, ja? Mascha war ganz begeistert, aber sie wollte mir nix verraten.«

»Du triffst dich heimlich mit meinen Freundinnen?«, fragte Iva mit gespielter Entrüstung.

Sie hielt den Kopf ein wenig schief, und er fand, dass sie gerade sehr schön aussah, mit dem runden Gesicht über den angewinkelten Beinen in den schimmernden Strümpfen. Er wusste aber auch, dass er ihr das nicht sagen durfte, da sie auf einer strikten Trennung zwischen Sex und Freundschaft bestand. Und er befand sich nun einmal leider in der Freundeszone. Das ging so weit, dass Iva ihn wie eine beste Freundin über ihre wechselnden amourösen Abenteuer auf dem Laufenden hielt. Für seinen Geschmack viel zu detailliert. Doch heute Abend, das hatte sie ihm versprochen, würden nur sie zwei zusammen ausgehen. Da schadeten ein paar weitere Flaschen aus dem Weinkeller des Hotels bestimmt nicht.

»Stell dir vor …« Ihre Augen blitzten träumerisch. »Stell dir vor, wie wir tanzen, die ganze Nacht nur tanzen. Und wenn die anderen frühmorgens an der Hardbrücke zu ihren beschissenen Jobs hasten und sich billigen Kaffee aus billigen Pappbechern reinschütten, dann tanzen wir noch immer. Ein eigener Klub – das wäre schon eine andere Nummer, als ab und zu in einem Anhänger auf der Fahrraddemo ein paar Platten aufzulegen.«

Ruben griff nach dem Joint, den sie zu ihm hochstreckte. Ihre Fingerspitzen berührten sich, seine Haut begann zu kribbeln. »Ein verstecktes System von Konsum und Exzess auf der Tanzfläche, ermöglicht durch ein gigantisches System von Überkonsum in einer der reichsten Städte der Welt«, setzte er ihren Gedanken fort. »Vielleicht die einzige Rebellion, die uns übrig bleibt.« Er zwinkerte ihr zu. »Oder wenigstens die spaßigste.« Dann suchte er den Schlüssel und stieg die Leiter hoch. »Gleich wieder da.«

Die Außentür schlug hinter ihm zu. Iva drehte die Musik leiser und streckte sich auf dem Bett aus, das für seine Größe erstaunlich bequem war. Sanftes Schaukeln der Wellen, dann döste sie weg.

Sie hörte nicht, wie sich erneut Schritte näherten. Die Luke an Deck wurde aufgeschoben. Licht fiel auf eine hochgezogene Kapuze, darunter tiefe Augenhöhlen und eine verschwommene Kinnpartie. Mit einem Ruck schreckte Iva hoch. »Du?« Sie atmete ruckartig.

»Wen hast du erwartet?«, fragte die Stimme zurück.

Iva blickte auf die schwarzen Lederhandschuhe, wie sie nach dem Klebeband griffen, das auf der Anrichte der Bordküche lag. Sie wollte zurückweichen, ihre Muskeln verkrampften sich. Doch mit der Wand im Rücken blieb ihr nur die Flucht nach vorne. »Du hast bekommen, was du von mir wolltest. Und jetzt bekomme ich etwas«, sagte sie einiges selbstbewusster, als sie sich fühlte, und tastete nach ihrem Telefon, ohne hinzusehen. »Glaubst du im Ernst, ich lass mich von so einer Show einschüchtern? Ich bin gespannt, was Fleur …«

Weiter kam sie nicht. Noch ehe Iva begriff, wie ihr geschah, hatte er sie auf die Matratze gepresst. Sie wand sich unter dem erdrückenden Gewicht, wollte schreien. Aber da hatte er schon das Handtuch vom Bullauge gerissen und drückte es auf ihr Gesicht. Es schmeckte nach Fäulnis und nach Moder. Brechreiz stieg in ihr auf. Verzweifelt versuchte sie, ihr Telefon zu entsperren. Schaffte es aber nur, die Musik auf der damit verbundenen Anlage aufzudrehen. Vielleicht hörte jemand den Lärm. Ein greller Blitz durchzuckte ihre Schulter, sie konnte nicht anders, als dem Schmerz zu folgen. Tränen schossen ihr in die Augen. Sie wandte sich wimmernd unter dem harten Griff, bis sie auf dem Bauch lag. Ekel erfasste Iva, als sie seinen feuchten Atem im Nacken spürte. Er zog ihren Kopf an dem langen Zopf nach hinten und klebte ihr den Mund zu. Dann fesselte er die Handgelenke mit ihrem eigenen Schal aneinander. Ivas Gedanken rasten. Rein körperlich war er ihr überlegen. Je mehr sie sich wehrte, desto fester hielt er sie im Griff. Klirrend rutschte seine Gürtelschnalle mitsamt Hose zu Boden, ein paar Münzen kullerten davon. »So magst du es doch …«, keuchte er und riss mit den Zähnen ein Kondom auf. Dann beugte er sich über sie, sie fühlte, wie seine Hand ihre Brust knetete. Und suchte verzweifelt nach einem friedlichen Ort, tief in ihr drin, an den sie sich zurückziehen konnte. Betete, dass es schnell vorbeiging. Dann legte sich eine Schlinge um ihren Hals.

5

Schwarze Wolken breiteten sich am Himmel aus, wie auslaufende Tinte. Die Uhr an der Stüssihofstatt zeigte bereits kurz nach Mitternacht, obwohl erst früher Abend war. Sie zeigte immer die falsche Uhrzeit an, aber immer eine andere. Weshalb die Altstadtbewohner jedes Mal einen Wimpernschlag lang aus dem Tag fielen, wenn sie darauf blickten.

»Schmeckt er, der Saft?«, fragte Rosa und bückte sich, bis sie sich mit ihrer Nichte auf Augenhöhe befand.

»Ich hätte gerne ein ganzes Land davon«, sagte die Fünfjährige und streckte ihr den leeren Becher hin.

»Wie wäre es erst einmal mit einer Waffel? Mit Zimt und Zucker?«, schlug Rosa vor und schielte fragend zu ihrer Schwester.

»Von mir aus, aber passt auf«, sagte Valentina schulterzuckend, ohne sich vom Kinderwagen abzuwenden, in dem ihr Jüngster schlief. »Heißer Stein, heißes Bügeleisen, heiße Grillschale … Viola ist eines der Kinder, die immer ins Feuer fassen.«

»Warum kommt mir das nur so bekannt vor?« Rosa blinzelte ihrer Nichte zu und nahm sie an der Hand, die so winzig war, dass sie mindestens zweimal in ihre eigene gepasst hätte. »Möchtest du auch eine Waffel, Josefa?«

Rosas Mutter schüttelte die hennaroten Haare, die unter einer Baskenmütze hervorlugten. »Bloß nicht«, sagte Josefa und zündete eine schneeweiße Mary Long an. Immerhin hatte sie aufgehört, diese schrecklichen Bindis zu rauchen. »Aber nochmals so einen, Schätzchen.« Sie schwenkte den Glühweinbecher. »Das wäre goldig. Nicht wahr, Anselmo?« Dann schnalzte sie mit der Zunge in die Richtung des Hündchens, das sich in seinem Stickmäntelchen zu ihren Füßen eingerollt hatte.

»Ja, gut«, sagte Rosa etwas genervt, da dies bedeutete, dass sie an zwei verschiedenen Orten anstehen mussten. Aber solche Dinge fielen ihrer Mutter nicht auf. Wahrscheinlich war sie zu sehr damit beschäftigt, woanders die Aufmerksamkeit zu suchen, die ihr Mann ihrer Ansicht nach nicht für sie aufbrachte. Vinzenz, Rosas Vater, war schon vor Monaten in seine Waldhütte auf dem Uetliberg gezogen, zumindest tauchte er nur noch selten in der ehelichen Wohnung in der Altstadt auf. Und als er vorgeschlagen hatte, in der Hütte gemeinsam Weihnachten zu feiern, waren die familieninternen Diskussionen natürlich sofort losgegangen. Wie jedes Jahr.

Zwanzig Minuten später flanierten sie durch die mit Kerzen beleuchteten Gassen. Von der Waffel waren nur noch einige Butterflecken auf Papier übrig. Es roch nach geschmolzener Schokolade und Rauch. Vielleicht ein bisschen so wie früher im Mittelalter, als die Menschen ebenfalls vor offenen Feuern draußen saßen, gewärmt von Schaffellen, einfach minus die Schokolade.

»Guck mal!« Die kleine Viola zog Rosa zu einer Kiste mit Spielsachen, die vor einem Hauseingang mit steinernen Bögen deponiert worden war.

»Oh, nein. Bitte keine Gratis-zum-Mitnehmen-Dinge. Wir haben mehr als genug. Genug Plüschtiere, genug Spielsachen«, sagte Valentina entschlossen, die Begeisterung in der Miene ihrer Tochter richtig deutend – aber zu spät. Als Viola kurz darauf mit einem rosa Plastikköfferchen zurückkehrte, huschte dennoch ein Lächeln über ihr Gesicht.

»Nein, so was«, sagte auch Josefa und hielt eine winzige Apfelreibe hoch, ein Plastikkännchen und ein mit heißem Wasser beheizbares Tellerchen.

»Genau wie unser Puppenköfferchen damals«, sagte Rosa und versuchte, das warme Gefühl im Bauch zu ignorieren. Sie musste dringend mit ihrem besten Freund Richi sprechen, sobald er seine Proben für das neue Stück am Schauspielhaus abgeschlossen hatte. Denn egal, wie sich das mit Martin entwickelte, es entwickelte sich definitiv zu langsam. Zu langsam für den Plan, den sie und Richi im letzten Sommer geschmiedet hatten. Nachdem Rosa die Biologie in die eigenen Hände genommen und in einer Klinik einige Eizellen hatte einfrieren lassen. Bald darauf rief ihr Richi das Versprechen in Erinnerung, das sie sich beim ersten, tränenreichen Liebeskummer einst gegeben hatten, unter den Boyband-Postern an ihrer Kinderzimmerwand: Sollten sie beide ihr Glück bis vierzig nicht gefunden haben, würden sie gemeinsam ein Kind bekommen. Zwar lebte Richi unterdessen in einer festen Beziehung, doch sein Partner war der tollkühnen Idee gegenüber durchaus aufgeschlossen.

Zwei Stunden später packte Rosa am Forellensteig ihre marineblaue Hose und das dazugehörige Uniformhemd, auch blau, aber mehr ins Königsblau gehend, aus dem Beutel der Wäscherei. Beim Umkleiden ging sie im Kopf die Ausrüstung durch: Fotokoffer, Sanitätskoffer, Polizeikoffer, Tauchertasche, Rettungstasche und Einsatztasche. Als sie, wie vor jeder Schicht, gerade dabei war, die Principessa fixfertig zu beladen, damit sie im Notfall innert Sekunden einsatzbereit wäre, leuchtete wieder die Nummer ohne Namen auf ihrem Telefon. Diesmal ließ sie sich davon nicht aus der Ruhe bringen.

6

Ruben nickte im Vorbeigehen dem Bärtigen zu, der unter den Erlen auf einer Parkbank saß, dick eingepackt für die Nacht. In Rubens Tasche befanden sich nicht nur weitere Flaschen mit eiskaltem Franciacorta. Er hatte unterwegs noch Pommes und Falafelbällchen mit scharfem Zitronenhummus gekauft, die langsam abkühlten. Bestimmt würden sie Iva für die lange Wartezeit entschädigen. Er war im Schnellimbiss noch ein paar Freunden über den Weg gelaufen. Dafür wollten sie später auch kommen, wenn Iva spielte. Und ein paar Zuhörer mehr konnten bestimmt nicht schaden, dachte er sich und ging mit federnden Schritten auf den Steg hinaus. Laute Musik schallte vom Boot her, obwohl er ihr gesagt hatte, dass sie sich unauffällig verhalten sollten. Aber ja, es war halt Iva.

Er wollte gerade an das Bullauge klopfen, als er merkte: Das Handtuch, mit dem er es blickdicht abgedeckt hatte, war nicht mehr da. Nackte Haut, ein Ausschnitt nur, doch sehr eindeutig. Das reichte ihm. Es war nicht das erste Mal, dass sie sich so rücksichtslos verhielt. Auf seinem eigenen Boot erst noch – oder eher, dem seines Vaters. Diese Eskapade war eine zu viel. Zornesröte stieg ihm ins Gesicht, vielleicht war es auch Scham. Er schmetterte die beiden Flaschen in den See, mit einem dumpfen Laut versanken sie beinahe sofort. Die Tüte mit dem Essen schenkte er dem Bärtigen auf der Bank, und dann nix wie weg. Gerade noch rechtzeitig duckte er sich unter einem tief hängenden Ast an der Uferanlage durch. In dem Moment sah er, wie sein Vater, einen verbeulten, etwas dandyhaften Hut auf dem Kopf, leicht schwankend aus dem Seebad Enge trat, auf den langen Holzsteg zum Ufer. Wahrscheinlich hatte er dort gegessen, Manfred mochte die »urbane Atmosphäre« auf dem Badefloß, das auch im Winter genutzt wurde. Sein Vater rief ihn mehrere Male beim Namen, doch Ruben reagierte nicht. Der hatte ihm jetzt gerade noch gefehlt. Erst als ein paar Jugendliche seine Rufe nachäfften, verstummte Manfred. Ruben sah zu, dass er Land gewann. Er wollte nur noch eines: sich in lauter Musik und im warmen Dunkel vergessen.

7

Weißer Rauch brannte in ihren Augen, als Iva wieder zu sich kam. Auch die Kehle brannte, wund fühlte sie sich an und staubtrocken. Immerhin waren die Fesseln weg. Mit flatterigen Händen weitete sie die Schlinge um den Hals, nun nur noch lose geknüpft. Nie zuvor hatte Iva solchen Durst verspürt. Der Boden unter ihr schwankte, die zerrissenen Strümpfe hingen auf Höhe der Kniekehlen. Ihr Unterleib schmerzte, alles schmerzte. Dumpf kehrte die Erinnerung zurück. Benommen suchte sie nach ihrem Telefon, das zwischen die Decken gerutscht sein musste. Da erst merkte sie, dass der flackernde Schein nicht von der Laterne herrührte. Flammen breiteten sich auf dem Boden aus, es roch nach Tankstelle. Sie fühlte sich wie in einem dieser Träume gefangen, in denen man schreien will, aber kein Laut aus der Kehle dringt. Ein Schub Adrenalin, dann robbte Iva zur Leiter. Mit letzter Kraft schaffte sie es auf Deck.

Sie hob ihre Augen zum Himmel, zum geschwungenen Grat der Hügelkette. In der Dunkelheit sah er aus wie die riesenhaften Rücken tief ins Erdinnere eingegrabener Geschöpfe aus uralten Zeiten. Nur wenige Augenblicke später erschütterte eine Explosion die Nacht, eine Flamme schlug in den Himmel, so gleißend und hell, dass sie die Sterne verschluckte.

8

Der Notruf ging kurz nach elf über den Rettungskanal ein. Binnen weniger Sekunden waren Rosa und ihre Kollegen einsatzbereit, und Fred, ihr Chef, wählte sich in die Konferenzschaltung der beteiligten Rettungskräfte ein.

»Schneller können wir nicht?«, fragte Karim und kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können, solange Rosa die Principessa rückwärts aus der Werft manövrierte. Doch es war, trotz Blaulicht, stockfinster.

»Wenn du mit dem Radar den Weg checkst, können wir es versuchen«, antwortete Rosa und drückte den Gashebel nach oben, was lautstarke Motorengeräusche nach sich zog.

Karim stellte mit der einen Hand den Funk lauter und tastete mit der anderen die Fläche vor ihnen mit dem Radargerät ab. Auf dem Bildschirm huschten gelbe Wärmequellen vorbei, manchmal reichten schon ein offener Rollladen an einem Bootshaus oder in der Uferzone schlafende Enten für ein Signal aus. Je näher sie dem Hafen Enge kamen, umso leuchtender wurde die Fläche. Sie rasten auf das Aquaretum zu, die Fontänen des Wasserspiels schossen in die Höhe, eisblau und phosphoreszierend, ihre Bögen bildeten einen seltsamen Kontrast zum Flammenmeer im benachbarten Hafen. Normalerweise ließen sich am Rhythmus des Aquaretums lokale Erschütterungen und weit entfernte Erdbewegungen ablesen. Doch die Katastrophe im benachbarten Hafen hatten die Signale des Erdbebendienstes, die den Mechanismus der Düsen steuerten, nicht voraussehen können.

»Unfassbar!« Karim befestigte den Waffengurt, zutiefst schockiert, dann schaltete er die Lüftung der Innenkabine aus. Sie lenkten die Principessa so nahe an das Hafenbecken auf der linken Seeseite, wie die mörderisch abstrahlende Hitze gerade noch zuließ. Der Nachthimmel glühte. Gelbe Rettungshelme überall, und doch brannte es nach wie vor lichterloh.

»Mit der Bise haben wir schlechte Karten.« Ein Feuer dieser Größenordnung hatte Rosa noch nie erlebt. Nur schon landseitig mussten weit über hundert Einsatzkräfte vor Ort sein, die versuchten, den Brand in Schach zu halten. Dennoch kam er dem historischen Baumbestand nördlich der Uferböschung bereits gefährlich nahe. Rosa warf einen Blick in die Kabine unter Deck, wo es im Notfall Platz für zwei Dutzend Gerettete gab.

»Schau nur, es springt!«, rief Karim. Mehrere Boote standen bereits in Flammen, unkontrollierbar zog das Feuer immer mehr Sauerstoff an.

»Wenigstens sind hier nachts um diese Jahreszeit kaum Leute unterwegs«, sagte Rosa. Wobei die Menge an Schaulustigen ihre Worte infrage stellte. Zwischen dem Wabengarten und der Hafenpromenade standen ganze Menschentrauben und filmten die Szenerie mit gezückten Telefonen. Unbeeindruckt von der polizeilichen Absperrung übertrugen sie das Inferno direkt ins Netz. Heulende Sirenen und eine breite Rauchsäule, die über den Flammen aufstieg. Sie musste bis in die Innenstadt, selbst vom gegenüberliegenden Ufer, von der Goldküste aus, zu sehen sein.

»Bereit?«, fragte Rosa ihren Kollegen, den Instruktionen aus dem Funkgerät folgend. Sie zog das Atemschutzgerät über, ihre Augen tränten vom beißenden Rauch. Das Feuer zischte und fauchte wie eine rasende Bestie unter dem Löschschaum, der aus armdicken Schläuchen drückte – und doch nirgends hinreichte.

»Bereit!«, bestätigte Karim und schob das Visier des Rettungshelms herunter.