5,99 €

Mehr erfahren.

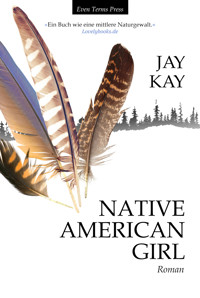

- Herausgeber: Even Terms Press

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein heißer Sommer lässt den Kurzurlaub der Harpers, einer vierköpfigen Familie, zu einem Fegefeuer werden. Jeder trägt auf seine Weise zu den schicksalhaften Ereignissen hoch in den Rocky Mountains bei. Es kommt zum Desaster und das hat Folgen. Denn die Familie hat sich einen Fluch eingefangen, der sie bis ins heimische Denver verfolgt. Nach und nach wird klar, dass es nur eine Möglichkeit gibt, den Fluch abzuwenden. Sie müssen zurück in die Berge. Dorthin, wo derjenige wartet, der für die dunkle Verwünschung verantwortlich ist und der auf verhängnisvolle Weise mehr in dem katastrophalen Sommer verloren hat, als es die Familie sich vorstellen kann. Doch auf der Grey Mesa erwartet sie nichts anderes, als ein Native American Girl.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Das Buch

Wir bleiben nicht das, was wir sind.

Etwas verändert uns.

Manche nennen es Schicksal.

Für andere ist es ein Feuer.

Nur eines ist sicher.

Keiner bleibt unversehrt.

Ein heißer Sommer lässt den Kurzurlaub der Harpers, einer vierköpfigen Familie, zu einem Fegefeuer werden. Jeder trägt auf seine Weise zu den schicksalhaften Ereignissen hoch in den Rocky Mountains bei. Es kommt zum Desaster und das hat Folgen. Denn die Familie hat sich einen Fluch eingefangen, der sie bis ins heimische Denver verfolgt. Nach und nach wird klar, dass es nur eine Möglichkeit gibt, den Fluch abzuwenden. Sie müssen zurück in die Berge. Dorthin, wo derjenige wartet, der für die dunkle Verwünschung verantwortlich ist und der auf verhängnisvolle Weise mehr in dem katastrophalen Sommer verloren hat, als es die Familie sich vorstellen kann.

Doch auf der Grey Mesa erwartet sie nichts anderes, als ein Native American Girl.

Der Autor

Jay Kay ist nicht nur Schriftstellername, sondern seit jeher Spitzname des Autors von Native American Girl. Amerika und seine historische Herkunft, indianische Kultur und die Entwicklung des American Way of Life von der Revolution über den Civil War bis zur heutigen USA gehören zu seinen Interessen. Wenn er nicht gerade in allen Weltmeeren Unterwasser geht, schreibt er an neuen Romanen.

Lovelybooks.de

urteilt:

'Spannung bleibt bis zum Schluss hoch.'

'Intelligent geschriebener Mystery-Thriller.'

'Wunderschön gestaltet.'

'Talent und überbordende Ideen.'

Native American Girl

Copyright Jay Kay 2017

6. Auflage (2020)

Even Terms Press

Unt. Waldweg 10, 30974 Wennigsen

Lektorat / Korrektorat: EMB

unter Mitarbeit von: Textkraft / H.P. Roentgen

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das

des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung

durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form

(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)

ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert

oder unter Verwendung elektronischer Systeme

verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Titeldesign & Layout: jk

unter Verwendung von Motiven von Shutterstock

Satz: DTP Service Durchschuss, 62291 Versatz

Published in Germany

by Even Terms Press

Kein Buch ohne Musik.

Meine jedenfalls.

Zu vielen wäre zu danken,

aber ohne Dich Beth,

wär dieses hier nicht so,

wie es ist.

Baby, leave the light on.

I'll lay my monsters down.

Anmerkungen

NAC - Native American Church - zahlenstärkste Glaubensgemeinschaft der nordamerikanischen Ureinwohner

AIM - American Indian Movement - zeitweilig militanter Arm der indianischen Unabhängigkeitsbewegung

HPPD - Hallucinogen persisting perception disorder - andauernde Wahrnehmungsstörung durch Halluzinogene

Alba - weibliche Form des lateinischen Adjektivs

Inhalt

Glutnester

Riley

Die von ferne kommt

Matt

Steht mannshoch

Diana

Fallende Feder

Cassie

Woody

Flashover

Matt

Riley

Erbin des Bogens

Cassie

Diana

Riley

Matt

Cassie

Woody

Geht mit Flamme

Backdraft

Diana

Matt

Riley

Mel

Diana

Matt

Cassie

Matt

Asche

White Shadow

She-Earth

Riley

Matt

Vor langer Zeit gingen zwei junge Männer auf die Jagd und ihnen erschien ein wunderschönes Mädchen in einem Kleid aus hellem Leder. Einer der Männer erkannte sie als geweihtes Wesen und verbarg seinen Blick. Der andere begehrte sie und wollte sie zu seiner Frau machen. Da winkte das weiß gekleidete Mädchen den kühnen Jäger zu sich und als er bei ihr stand, verschwanden beide in einer Wolke aus dichtem Staub. Nachdem sich der wirbelnde Sand gelegt hatte, lag neben ihr nichts weiter als ein Haufen Knochen. Der erste Jäger verneigte sich ehrerbietig, als sie an ihn herantrat.

Er fragte: 'Was hast du getan?'

Sie sagte: 'Ich habe den Wunsch deines Bruders erfüllt, einen einzigen Moment wie ein ganzes Leben zu leben und danach zu sterben. Geh nun und erzähle deinen Brüdern und Schwestern von meiner Ankunft. Sie sollen sich vorbereiten, meine Lehren zu empfangen.'

Der junge Jäger tat wie geheißen und tatsächlich erschien das Mädchen am nächsten Tag und trug das Vermächtnis der sieben Bräuche bei sich, um sie dem Volk zu geben.

Es war eine Pfeife, deren Symbole im Bund alle Stämme für immer an die sieben Riten erinnern, die aus ihnen Menschen machen:

Die Reinigung in der Schwitzhütte, das Ritual der Benennung von Neugeborenen, der Ritus des Heilens von Körper, Seele und Verstand, die Adoption von Fremden in die eigene Familie, die Heirat zur Vereinigung von Mann und Frau, die Geistwanderung zur Unterredung mit dem Schöpfer und den Sonnentanz für das Wohl aller.

Nachdem sie dem Volk die heiligen Riten erklärt hatte, sagte das Mädchen in weißem Leder: 'Ich muss nun gehen. Aber ich komme zurück, um das Vermächtnis wieder an mich zu nehmen. In mir verwahre ich die vier Zeitalter und ich werde über euch wachen und am Ende jeder Epoche urteilen, wie gut ihr gereist seid. Am Ende des vierten Zeitalters werde ich Geist und Harmonie der Welt gleichen.'

Dann ging sie einen Weg nicht weit und setzte sich auf die Erde. Und als sie aufstand, war das Volk erstaunt, denn sie war ganz schwarz. Weiter ging sie ihren Weg und setzte sich erneut. Als sie aufstand, war sie gelb. Noch ein Stück weiter ging es und als sie aufstand war sie rot. Nach dem letzten Stück des Weges stand sie auf und war kein Mädchen mehr, sondern ein weißes Büffelkalb.

Da wunderten sich die Brüder und Schwestern und einige deuteten dies als die vier Richtungen der Welt: Nord, Süd, Ost und West. Doch andere wollten glauben, es bedeute die vier Stämme aller Völker; die Schwarzen, die Gelben, die Roten und die Weißen.

So war alles, was ihnen blieb, die heilige Pfeife, die sie für immer erinnern soll an die Riten und die Zeit der Zusammenkunft, wenn alle Wirren enden und das Reich des ewigen Friedens naht.

Native American Legends

The Legend of the White Buffalo

Erster Teil

Glutnester

Riley

Es ist ein Knirschen, das ihn weckt. Ein Ächzen, welches nur frisch gefallener Schnee hervorbringt, den schwere Schuhe zusammenpressen. Das, was ein Schritt erzeugt, den man in eine weiß überzogene Landschaft setzt. Eine Landschaft, die sich unter einer Winterdecke versteckt, die ein lauer Wind aus dem Süden angetaut hat, einen ungebetenen Wetterwechsel im Gepäck.

Das reißt Riley aus seinem Schlaf. Er hält die Augen geschlossen und die Ohren offen, aber alles was er danach hört, ist das Rauschen des Blutes, das sein Herz durch die Gefäße pumpt.

Dann wird ihm bewusst, dass er noch in seinem Bett liegt. Warm und behaglich eingerollt, die Decke bis über die Ohren gezogen, sollte eigentlich kein Laut so deutlich hörbar sein. Nur das Gesicht, und vor allem die Nase, ragen in die kühle Nachtluft seines Zimmers hinaus.

Also, folgert er, muss es sich um ein Traumecho gehandelt haben. Etwas aus dem Land des Schlafs hat dafür gesorgt, dass er erwacht ist. So viel er auch nachdenkt, er kann sich an keinen Traum erinnern.

Schon eine Sekunde später wird ihm klar, dass es auch keinen gegeben hat. Seine Blase meldet sich. Mit einem Signal der Überfüllung drückt sie sich in seine Überlegungen. Er hat eindeutig zu viel getrunken vor dem Zubettgehen.

Er schalt sich in Gedanken: Cassie, du und deine verdammte Cola-Sucht!

Wieder hatte sie es geschafft, ihn am Abend abzulenken. Ihre dauernden Telefonate, der endlose Konsum von Softdrinks. Die eine oder andere Dose, die unbewacht und halbvoll herumstand. Ihr schien das nichts auszumachen. Oder hatte sie dafür gesorgt, dass immer irgendwo im Haus etwas herumstand - unbewacht und halbvoll. Eine ganz besondere Versuchung für den einzigen Teenager im Haushalt.

Cassie weiß doch, wie sehr ich auf Cola stehe. Und sie weiß auch, dass Durchschlafen dann ausgeschlossen ist.

Zumindest, wenn man das Durchhaltevermögen besitzt, mit dem sich Pennälerblasen auszeichnen.

Weiß sie auch, was es für ihn bedeutet, nachts aufzustehen, in der Dunkelheit das Bett zu verlassen, um durch das stockdunkle Zimmer zu tappen, nur um über den noch dunkleren Flur zu schleichen und nach endloser Wanderung durch die Schwärze der Nacht das WC zu erreichen? Wahrscheinlich nicht.

Vielleicht ging es ihr früher auch so. Vielleicht hat auch ihr Herz geklopft auf dem Weg zur Pipibox - wie sie es immer noch bezeichnet, trotz ihres Alters.

Alle Geister aus Zombieland sollen dich heimsuchen! Cassie, du verfluchte Mistgurke!

Bei dem Gedanken an sein liebstes Videospiel wird ihm augenblicklich noch schummeriger als zuvor. Die lebenden Toten darin sind kein guter Motivator für den Weg aufs Familienklo, um den hochvollen Tank zu leeren. Da hilft es nichts, dass es immer noch King Riley ist, der den Highscore der Familie hält.

Weder Cassie noch Dad können mir bei Zombieland das Wasser reichen. Diana hat sich für meine Games sowieso noch nie besonders interessiert.

Bei dem Gedanken an Wasser drückt sich umgehend die übervolle Blase zurück in seine Überlegungen.

Sein Herz zwickt und pumpt Adrenalin. Es nützt nichts, noch länger liegen zu bleiben. Er muss sich vorbereiten für eine Tour durch die Nacht.

Ich bin groß. Ich bin stark. Ich bin …

… verteufelt voll und muss jetzt gehen.

In seinem Unterleib baumelt eine prall gefüllte Wasserbombe.

Gerne würde er den einen oder anderen Lichtschalter auf seinem Weg benutzen. Aber Mom und Dad lassen immer ihre Schlafzimmertür einen Spalt offen und haben ihn dazu verdonnert, auf jegliche Festbeleuchtung zu verzichten. Und Cassie wird schon maulig, wenn nur das kleinste bisschen Helligkeit durch den Spalt unter ihrer Tür hindurch scheint.

Soll sie doch verdammt nochmal ihre Schlafbrille aufsetzen!

Aber das hat sie garantiert nicht getan.

King Riley braucht keine dummen Sprüche mitten in der Nacht und keine Vorwürfe, er ist ein Baby, das nach Mami rufen muss, um aufs Klo zu gehen.

Ich kann alleine schlafen und verdammt nochmal, ich kann auch alleine pinkeln!

Er schlägt die Bettdecke ein Stück zurück. Die Kühle der Nacht weht bis unter sein T-Shirt. Die Beine zucken zusammen.

Es wird höchste Zeit.

Er richtet sich auf und schwingt sich vorsichtig und leise von der Bettkante.

Das Mondlicht scheint fahl durch das große Doppelfenster herein. Es reicht kaum aus, um mehr als einen kleinen Bereich in der Mitte des Raumes zu erhellen. Die Wände ringsum und die Ecken des Zimmers versinken in Finsternis, als hätte dort jemand unzählige schwarzgetünchte Kissen gestapelt. An die düstere Leere unter seinem Bett möchte er jetzt gar nicht denken. Mit der wird er sich erst auf dem Rückweg befassen.

Jetzt flieht er förmlich von seinem Schlaflager. Mit vorgehaltenen Händen tapst er los. Schwindelig vom schnellen Aufstehen kommt es ihm vor, als tupfte ihm die Nacht mit feuchter Watte auf die Wangen. Als er die Tür erreicht hat, grapscht er nach dem Öffner und zieht sie einen Spalt auf.

Er lauscht in den Gang vor sich.

Er weiß, die Stille des Hauses wartet dort auf ihn. Eine Stille, wie sie nur ein großer Raum besitzt, der gelangweilt auf den nächsten Morgen wartet und jetzt verschreckt den Atem anhält. Nichts lässt sich vernehmen. Nicht ein Mucks. Keine Schwingungen. Und doch kann er die Stille spüren, so groß ist der Raum, durch den er jetzt gehen muss.

Er schlüpft aus seinem Zimmer und schleicht langsam durch den Flur voran. Die Wand mit den Zimmern zur Linken und das Geländer der Galerie zur Rechten. An der Tür seiner Schwester geht es vorbei und auch am Schlafzimmer der Eltern. Hier ist er besonders vorsichtig beim Auftreten, obwohl seine Sohlen durch den dicken, weichen Belag des Velours im ersten Stock gedämpft werden.

Jetzt ist es nicht mehr weit.

Seine Beinmuskeln fangen bereits an, unkontrolliert zu kontrahieren. Dann ist es geschafft. Direkt voraus ist die Tür zum Badezimmer und dahinter die Schüssel der Erlösung.

Er will gerade den Arm heben, um nach der Klinke zu greifen, da hört er es erneut. Kein Traum diesmal. Kein Hall aus dem Land des Schlafs.

Es ist das unverkennbare Knirschen eines festen Schrittes in feuchttaubem Schnee. Es kommt von unten. Er stößt die Tür zum Bad auf. Der Schock wirft ihn hindurch und in Windeseile hat er sie wieder geschlossen. Nicht einmal Zeit zum Quieken ist geblieben.

Er steht starr hinter der Tür. Sein Herz pocht bis zum Hals. Hätte jemand jetzt seine Adern geöffnet, dann wäre das Blut daraus wahrscheinlich bis zum Mond gespritzt. So aber verbraucht er einige Sekunden mit angestrengtem Lauschen. Sekunden, die seine frischgeschockte Blase an den Rand der Verzweiflung bringen. Er kann von Glück reden, sich den Sprung ins Bad nicht durch einen Beschleunigungsstrahl aus seinem angstverschrumpften Wasserhahn erkauft zu haben. So kann er vorsichtigen Schrittes rückwärts tapsen. Das Klo ist direkt hinter ihm. Ein kurzes Tasten, der Deckel ist erfreulicherweise geöffnet. Die Hose herunter und Setzen ist eine Bewegung.

Er flucht in Gedanken, wie er es jedes Mal tut, wenn er sich auf das Klo setzt. Jedes Mal, wenn er sich auf das Klo setzen muss. Denn Diana hat darauf bestanden. Sie ist jetzt seine Mom und hat das Sagen. Sie hat sich die Cowboys in ihrem Haus verbeten. Sie mag es vorwiegend reinlich. An diesem Ort muss sich einfach jeder setzen. Aber auch das Fluchen ist nur eine Gewohnheit. Schließlich zwingt ihn niemand dazu. Matt hat gesagt, es wäre ganz und gar unmännlich, sich aufs Klo zu setzen. Riley findet es eigentlich nicht schlecht. Es kommt seiner Idee von Sauberkeit ein gutes Stück entgegen.

Aus Gewohnheit greift er sich mit seiner Rechten kurz vor dem Entspannen in den Schritt, um einen gerichteten Strahl zu erzeugen. Doch als er sich selbst berührt, scheint eine kalte Zange zum Kniff in seine Weichteile anzusetzen. Die rechte Hand ist eisig wie ein tiefgefrorener Kneifer, dessen Metall kurz vor dem Kältebruch steht. Er jault erschreckt auf und nimmt eilig die Linke zur Hilfe.

Endlich kann er es laufen lassen. Es tut so gut. Auch wenn die Angst vor dem Geräusch und die Abscheu vor der eigenen Hand gerade ungebremst durch das Bad toben.

Ohne Zweifel hat er es gehört. Von unten aus der Diele. Es ist ganz unverkennbar von dort gekommen. Aber es liegt kein Schnee im Haus. Wie denn auch? Der hätte bei zwanzig Grad wohl kaum mehr als ein paar Minuten überlebt. Draußen allerdings gibt es genug davon.

Endlich Schneefall, nach so vielen Jahren von trockenen Wintern und dem verfluchten, lauwarmen Chinook, der immer öfter aus den Bergen herabpfeift. Die Gebete aller kopfschmerzgeplagten Bürger von Denver hatten etwas genützt. Damit war sein großer Traum in der Vorweihnachtszeit in Erfüllung gegangen: ein weißgezuckertes Fest und der gesamte Rasen wie ein Backblech voll Schnee vor ihm ausgebreitet. Die tollsten Figuren kann man einfach zusammenrollen.

Hat womöglich jemand die Terrassentür offengelassen und der Wind hat den Schnee hereingeweht?

Aber das ist unmöglich! Dann wäre es vorne auf der Galerie unendlich viel kälter gewesen.

Wer hat dann das Geräusch verursacht?

Es ist nicht der Schnee, der ihm den Schweiß ausbrechen lässt. Es ist die Vorstellung von etwas, das für die geräuschvolle Kompression dieser weichen Masse gesorgt haben könnte. Etwas, das groß und schwer und vor allen Dingen dunkel sein muss. Wie hätte es sich sonst vor ihm verbergen können?

Für einen Moment will er sich einreden, dass seine Schwester dafür verantwortlich ist. Hat sie ihn absichtlich mit Cola abgefüllt? Nur, um zu warten, bis er garantiert anfällig sein würde für jedes Geräusch. Hat sie mitbekommen, wie er aufgestanden und an ihrer Tür vorbeigeschlichen ist? Hat sie sich an seine Fersen geheftet und versucht, ihn mit dem unheimlichen Geräusch zu verjagen?

Oder ist alles viel schlimmer? Viel realer?

Er stellt sich vor, wie ihm etwas Unerklärliches auf Schritt und Tritt gefolgt ist? Unter seinem Bett hervorkroch und jedem seiner Schritte folgte. Bis ihm dann ein Fehler unterlaufen war. Es hatte sich verstolpert und aus Versehen einen falschen Tritt gemacht. Der war alles andere als lautlos gewesen.

Die Härchen an Rileys Körper richten sich auf. Er will sich an den Armen fassen, um sie wieder glatt zu streichen. Aber das geht nicht. Seine Rechte saust ins Leere, als er versucht, auf die andere Seite hinüberzulangen. Erschreckt konzentriert er sich auf seine Schreibhand.

Er fühlt nichts. Keinen Schmerz, keinen Druck, kein Lüftchen. Einfach gar nichts.

Ihm fällt die Kälte ein, die Besitz von seiner Hand ergriffen hatte - und als er seine Kronjuwelen berührte, für Sekunden in seine Weichteile gefahren war. Panik verwirbelt seine Hirnzellen, als wäre das Innere seines Kopfes ein Mixer auf voller Umdrehung.

Es ist an der Zeit, die unheilige Nacht zu blenden. Sie mit dem strahlenden Licht der Badlampe bis auf die letzte Ecke aus diesem Raum zu vertreiben. Er beendet die Sitzung, zieht mit der Linken eilig die Hose hoch und stolpert in Richtung Eingang. Neben der Tür ist der Lichtschalter.

Als er den Schalter betätigt, kann er überhaupt nichts sehen, so stark ist die Lichtflut. Nach einer halben Minute Zwinkern und tränenden Augen gelingt ihm ein Blick nach vorne. Auf die erhobenen Arme, an denen auf der linken Seite alles normal aussieht, die Hand noch auf dem Lichtschalter.

Doch auf der rechten Seite fehlt die Hand.

Wo ist sie hin?

Anstelle der Hand befindet sich nur ein Stumpf. Wie frisch verheilt sind dort die Hautlappen auf halber Länge des Armes zusammengewachsen. Es sieht aus wie ein zusammengemanschtes Gesicht, das ihm vom Ende des Arms rosarot und von feinen Äderchen durchzogen entgegengrinst.

Jemand hat meine Hand gestohlen!

Das ist der Moment, in dem Riley zu schreien beginnt.

*

Er schreit und schreit.

Nichts tut sich.

Kein Laut ist von draußen zu vernehmen. Kein Türenklappen, Trampeln oder Stimmengewirr. Kein besorgtes Rufen von Mom und auch nicht die furchtlose Stimme von Dad.

Nach einigen Minuten ist er heiser. Er taumelt in Richtung Kloschüssel. Für einen Moment muss er sich setzen. Muss das Kreischkonzert einstellen. Genauso gut hätte er den Mond anbrüllen können, er solle doch sofort herabsteigen. Das Brüllen bringt nichts und erst recht niemanden herbei.

Wo, zum Henker, sind alle?

Mir geht's hier nicht gut. Gar nicht gut!

Die Umgebung im hell erleuchteten Badezimmer ist vollkommen normal. Die freistehende Wanne mit ihren altmodischen Keramikhähnen und der Sammlung von Quietscheentchen (vier Stück, eine für jeden in der Familie). Der riesige Spiegelschrank über dem Waschbecken. Handtuchhalter und Heizungsrohre. Alles sauber und an seinem angestammten Platz. Selbst die breite, weiße Badkommode zwischen Tür und Wanne mit ihren vier großen Schubladen verspricht massive, beruhigende Realität. Dort hat jeder aus der Familie sein eigenes Schubfach. Diana mit ihrem Frisierzeug, den Kämmen, Bürsten und Scheren ganz oben, Cassie mit Föhn und Lockenstab darunter. Dann Matt mit seinen ausrangierten Rasierern und endlich ganz unten das Spielzeug für die Badewanne.

Nur seine Hand fehlt.

Aber es tut überhaupt nicht weh. So als wäre er schon lange ohne sie herumgelaufen.

Hab ich was verpasst?

Ist mir ein Unfall passiert? Etwas, von dem ich nichts weiß?

Er schließt die Augen und hebt sein Gesicht in das gleißende Licht der großen Badleuchte an der Decke. Er will den Stumpf nicht mehr sehen.

Es ist nichts passiert … es wird nichts passieren.

Er nimmt allen Mut zusammen und tapst erneut zur Tür hinüber. Er braucht Hilfe. Jemanden aus der Familie. Jemanden, der ihm gut zuredet und Rettung bedeutet.

Er will das Dunkel verscheuchen. Das Licht aus dem Bad würde sich dazu hervorragend eignen. Einfach die Tür öffnen und die Finsternis hinwegbrennen. Das ist sein Plan. Ein Plan, der dazu führt, dass ihm der Schweiß ausbricht und der Mund trocknet.

Was für ein Alptraum.

Er greift die Türklinke mit seiner linken Hand und zieht den Griff vorsichtig nach unten. Ein winziger Türspalt muss reichen, um nach draußen zu schauen. Der Flur zeigt sich menschenleer und zu seiner Erleichterung ebenso geisterleer. Der Teppichboden, das Geländer, der kleine Tisch mit der Vase voll Federblumen und gegenüber die schmale Kommode an der Wand zwischen dem Schlafzimmer der Eltern und Cassies Raum. Angestrahlt vom Licht aus dem Bad müssen all die Sachen jetzt geblendet sein. Nichts und niemand hätte eine Chance, Riley auszumachen, wie er sich hinter der Tür verbirgt und mit einem Auge über die Kante des Türflügels hinweg in den Flur hinauslinst.

Aber warum kommt niemand aus den Schlafzimmern? Bei all dem Geschrei, das ich gerade abgelassen habe?

Die Luft scheint sich zu verdichten, als er darüber nachdenkt, noch einmal in den Flur hineinzurufen.

Erst als die Luft kühl und mit leisen Schwingen über sein Gesicht weht, wird ihm bewusst, dass seine Wangen tränenfeucht sind. Beim Schreien war es ihm gar nicht aufgefallen. Seine Tränendrüsen hatten sich in einer einzigen Heulerei gleich mit entleert. In der Mitte seines Herzens gräbt er noch einmal nach all dem Mut, den er aufbringen kann und blökt ein kräftiges »Dad« in den Gang hinaus.

Keine Chance, dass Matt oder irgendwer im Haus, das überhören kann.

Die Stille ist erdrückend. Nichts tut sich.

Das macht ihm noch mehr Angst als alles zuvor.

*

Etwas macht in diesem Moment »Klick!«, aber es ist kein Schalter. Es ist in seinem Kopf. Wenn das ein Alptraum ist, dann wird es Zeit aufzuwachen. Hochzuschrecken aus dem Bett. Dort, wo er hofft, noch immer zu liegen. Auch wenn es vielleicht inzwischen in einer feuchtwarmen Pfütze aus eigenem Urin sein sollte.

Gleich ist alles vorbei.

Er reißt die Badtür auf und hastet zum Schlafzimmer seiner Eltern.

Seltsam!

Die Tür ist geschlossen. Er drückt die Klinke herunter, doch die Tür ist verriegelt.

Unmöglich!

Mom und Dad schließen nie die Tür ab, schon gar nicht nachts.

Sie kennen ihren Nachwuchs viel zu gut.

Sie kennen Riley viel zu gut.

Er langt nach dem Lichtschalter an der Wand. Das sollte die Diele, den Flur, die Treppe ins Erdgeschoss und auch den ganzen Eingangsbereich unten in blendende Helligkeit tauchen.

Es macht Klick!

Sekunden später hat er das Gefühl, die Dunkelheit heftet sich in dünnen, schwarzen Fäden wie verdorbene Zuckerwatte um seinen Kopf.

Keine Reaktion.

Kein Licht.

Gar nichts.

Voller Schreck treibt es ihn zur nächsten Tür. Cassies Reich. Wieder die Klinke. Auch ihre Tür ist verriegelt. Das Klickern mit dem Schalter neben ihrem Eingang bringt wieder keine Erleuchtung. Er rennt das letzte Stück zur Tür zu seinem eigenen Zimmer.

Auch sie ist geschlossen. Obwohl er sie vorhin offen gelassen hatte. Er reißt am Türgriff, doch sie bleibt verschlossen wie all die anderen. Jetzt wird ihm klar: Das alles ist unmöglich.

Ab jetzt ist alles möglich!

Hier am Ende der Galerie kommt es ihm plötzlich sehr düster vor. Das Licht aus dem geöffneten Bad, hat kaum die Kraft, sich gegen die herandrängende Dunkelheit zu behaupten. Das Bad ist der einzige Platz, der noch normal funktioniert. Der noch hell und warm und sicher ist. Von hinten zupfen Finger aus eiskalter Luft an seiner Haut.

Gerade will er in Richtung Bad starten, da hört er erneut den schweren Schritt im knirschenden Schnee. Es kommt von unten, aus der Diele. Es klingt so nah, als hätte sich die Treppe in ein Bauwerk aus aufgehäuftem Firnschnee verwandelt. Und jemand ist im Begriff, sie zu ersteigen.

Aber wer?

Der nächste Schritt schallt herauf. Schon lauter, schon höher, schon näher.

Starr wie ein Stock, den man in den Boden gerammt hat, steht er da. Aus den Augenwinkeln erkennt er den Schatten von etwas Großem, das die Treppe heraufkommt. Die Treppe, die direkt neben dem Bad nach unten verläuft.

Seine Augen werden größer und größer, als er versucht, das Streulicht aus dem Bad auszublenden.

Was kommt dort die Treppe herauf?

Langsam … Schritt für Schritt … eisknirschend kalt und unaufhaltsam.

Als der unförmige Schatten die letzten Stufen genommen hat und auf die Galerie tritt, kann Riley nur noch ein hysterisches Krächzen hervorbringen.

Es ist der verdammte Schneemann, den ich vorige Woche im Garten gebaut habe.

Er hat doch nur Hände aus Ästen. Wie hat er damit die Schiebetür ins Wohnzimmer geöffnet?

Und trotzdem das …

Die rabenschwarzen Augen klein und fies in seinem kugeligen Kopf. Die Nasenrübe spitz und auf der Hälfte angebrochen. Der alte Summa-cum-laude-Hut von Diana sitzt schief und dicke, fette Beine aus feuchtklumpigem Eismatsch tapsen voran.

Er stiert Riley direkt ins Gesicht.

In diesem Moment öffnen sich die Türen zu Cassies Zimmer und dem Schlafzimmer der Eltern und zwei weitere Schneemänner mit dicken Beinen und dürren Ärmchenzweigen stapfen auf den Flur.

Immer näher drängen die frostigen Figuren heran.

Bald nesteln die Ärmchen an seinem T-Shirt.

Er will sie abwehren. Die trockenen Zweige wegdrücken. Die eisigen Körper zurückstoßen. Doch das Fuchteln mit den Armen bringt keinen Erfolg.

Jetzt fehlt auch seine linke Hand. Am halben Arm befindet sich ein ebensolcher Stumpf wie auf der rechten Seite. Es ist ein beschämendes Wedeln.

Die Schneemänner haben ihn umringt. Sie zerren seine Hose herunter. Das kalte Gefühl im Schritt ist widerlich. Sie fangen an, nach der kleinen Pfeife im Wind zu greifen. Er krümmt sich zusammen. Will die Arme als Schutz vor den kläglichen Rest seiner Männlichkeit bringen. Wie er so sich so biegt und mit den Armen stochert, bemerkte er plötzlich, wie es warm an seinen Beinen herabläuft.

Die Schneemänner schrecken zurück.

Sie rufen »Ohh!« und brummen »Ahh!«.

Es hört sich an, wie ein röhrender Elch im Windkanal.

Jemand rüttelt an seinen Schultern.

Matt brüllt ihm ins Gesicht.

»Riley! Was tust du! Hör auf! Bist du wahnsinnig!«

Cassie kreischt in sein linkes Ohr. Mom steht auf der anderen Seite, ihr Gesicht eine Maske des Schreckens. Sie stützt ihn im Rücken, sonst würde er nach hinten kippen.

Er schaut an sich herunter und sieht die Schere in seinen Händen. Moms Frisierschere aus dem Bad. Damit hat er sich gerade in den Schritt gestochen. Offensichtlich mehrfach. Das Blut läuft an seinen Beinen herab und sammelt sich an den Rändern der Schlafhose, die sich um seine Knöchel verfangen hat. Er lächelt verzückt.

Die Schere egal. Das Blut egal. Die Wunden egal.

Die Familie ist da. Alles wunderbar.

Die Realität hat ihn wieder.

Matt ruft: »Nein! Nein! Das ist unmöglich!«

Cassie kreischt: »Dad! Schau doch hin!«

Sie streckt ihre weißvermullten Handgelenke vor wie eine Anklage.

»Erst war ich dran, dann hat es Mom erwischt und zuletzt dich, Dad.«

Ihre Stimme schrammt an den höchsten Tönen entlang wie die Kiekser einer foltergepeinigten Scream-Queen.

»Und jetzt auch noch Riley!«

Das sitzt.

Diana kann nicht verhindern, dass sich ihre Stimme höher und höher einzuschwingen beginnt.

»Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Matt, wie oft wollen wir das noch hinnehmen?«

Über das Gesicht seines Vaters rinnen dünne Bahnen aus Feuchtigkeit. Cassie steht gerade komplett neben sich. Diana ist die Einzige, die sich um Haltung bemüht.

»Zur Hölle nochmal, Matt! Er ist gerade mal zwölf. Das kann sie uns nicht antun.«

»Oh Gott, wir müssen Riley verbinden«, stößt sein Vater hervor. »Cassie, ruf den Notarzt! Di, hilf mir, Riley ins Bad zu bringen.«

»Ich will das nicht mehr!«, brüllt Cassie hysterisch.

»Cassandra! Reiß dich zusammen!«

Dianas Anpfiff ist deutlich.

Matt nimmt Riley auf seine starken Arme; so stark und beschützend und real, wie nur die Arme eines Vaters sein können. So viel fester und muskulöser als seine eigenen dürren Kinderarme mit den zurückgekehrten Händen. Diana ringt ihm die blutnasse Schere aus den Fingern.

»Matt, ich habe geschworen, noch ein Mal!«, brüllt sie ihm ins Gesicht. »Noch ein einziges Mal und wir müssen es tun. Wir müssen wieder dorthin.«

Matt schüttelt vor Abscheu den Kopf. Seine Miene verzieht sich unter Schmerzen.

»Ich kann es nicht glauben«, stottert er hervor, während er beginnt, Riley in Richtung Bad zu tragen. »Diana, das ist Wahnsinn. Das muss ein Zufall sein.«

Wenn er Moms Namen auf diese Weise ausspricht, wirkt er in Rileys Augen irgendwie kleiner, immer so unsicher.

Diana lässt sich nicht beirren. Sie ruft Matt hinterher.

»Sie hat uns verflucht. Es ist der letzte Ausweg. Wir haben es besprochen. Es geht nicht mehr anders.«

Sie läuft Matt hinterher.

»Was denn, Mom?«, brabbelt Cassie dazwischen. Sie hält die dürren Arme zitternd vor ihrer Brust erhoben. Die Verbände an beiden Handgelenken sehen aus wie die Schweißbänder eines Tennisprofis.

Diana spuckt die Worte über ihre Schulter.

»Wir fahren da hin und dann killen wir diese Hexe!«

Die von ferne kommt

Als sie den Wagen des Sheriffs auf dem Weg vom Duck Pond heraufkommen sah, hingen die Wolken des gestrigen Abends schwerer in ihrem Kopf, als sie sich wünschte. Sie hoffte, der Rauch des verbrannten Wacholders würde reichen, um in der Wohnung alles unter einer Decke von würzigem Geruch zu verbergen. Wie gut, dass nicht nur am Anfang jeder Zeremonie, sondern auch am Schluss immer das Abbrennen der heiligen Zweige stattfand. Darauf hatten die Teilnehmer bestanden.

Sie verfolgte den schneeweißen Dodge Durango mit starrer Miene, als er die letzten Meter der Auffahrt bis auf den großen Parkplatz vor der Lodge fuhr. Sheriff Price hatte es wie immer eilig. Vielleicht wollte er sich damit allen Bewohnern des County als rasender Gesetzeshüter präsentieren, der überall und nirgends auf Achse war, ständig gefordert wurde.

Trotzdem vermutete sie, dass er am liebsten sein bulliges SUV gegen einen Silverado ausgetauscht hätte, wenn es denn seine Entscheidung gewesen wäre. Der würde eine bessere Protzprothese darstellen als der Dodge. Und nur der County Sheriff konnte es sich leisten, ein solches Monster zu fahren. Seine Deputies mussten sich seit Jahren mit Ford Crowns begnügen. Die waren für unwegsames Gelände denkbar ungeeignet und bei den Schneemassen im Winter oft genug Auslöser hitziger Diskussionen im Department gewesen. Spätestens dann, wenn wieder einer von der Straße gerutscht und steckengeblieben war. Aber an den Winter und die eisverfrorene Landschaft wollte sie jetzt nicht denken. Nicht jetzt, wo die Espen um die Lodge herum im Schein des Sommers leuchteten.

Einige der Fahrradständer vor dem Eingang waren belegt und ein paar der Frühaufsteher aus der MTB-Hütte waren auf dem Parkplatz unterwegs. Deswegen konnte Sheriff Price nicht vor die Treppe zum Eingangsportal der Lodge fahren, sondern wich auf die freie Parkfläche am Bach aus.

Ohne dass sie es wollte, zuckten ihre Mundwinkel nach oben.

Ein paar Meter zu Fuß können dir nicht schaden. Alter Fettmops.

Sie atmete tief ein und nahm einen Schluck Morgentee.

Sie mochte ihn süß. Dafür schickte sie nach dem Aufgießen einen dicken Klumpen Rohrzucker auf Grund des Bechers. Sie ließ ihm Zeit, sich aufzulösen; ohne umzurühren. Erst die klaren Schlucke zu Beginn, dann die süßer und süßer werdenden Schichten, und schließlich der Rest. Stark und sehr süß. Ein Ende, wie es sich geziemt. Danach nur noch Leere.

Es war Samstag. Der einzige Tag der Woche, an dem sie sich eine kleine Auszeit gönnte; sich erlaubte, etwas später aufzustehen als die anderen, auch wenn alle Verantwortung auf ihr lastete. Es war ihr Leben, so weit oben in den Bergen und es entschädigte für jede Anstrengung. Ihr ganz eigener Traum. Auch wenn Johnny ihn mit seiner Musik erst ermöglicht hatte. Und mit seinem Tod.

Bei dem Gedanken an ihn atmete sie aus und winkte mit der Hand vor ihrem Gesicht von der Stirn in Richtung Kinn. Sie ergriff ihren Geist, schaute auf und öffnete ihre Hand gen Himmel. Johnny würde sich über den Morgengruß freuen. Ein Echo des Stammesgesangs vom gestrigen Abend war der Lohn.

Singt er noch?

Er war jetzt mit ihren Vorfahren dort oben. Manchmal brachte es ihr Trost, sich genau das vorzustellen.

Vielleicht war es auch nur eine Nachwirkung der Substanzen vom Vorabend. Sie zuckte die Schultern und ein Lächeln schlich sich über ihr Gesicht. Johnny hätte es verstanden.

Sie checkte mit kurzem Blick die Lage am Chain Shop. Der Laden lag noch im Schatten der monströsen Kiefern. Vor dem Geschäft war niemand zu sehen. Ohne die Erfahrung von Mike und seiner Truppe hätte sich die Lodge nie so schnell als Geheimtipp bei den Bikern herumgesprochen. Bisher hatte er es in jeder Saison geschafft, sein Team mit Studenten aufzustocken. Die dürftige Bezahlung war es sicher nicht, was sie auf den Trail lockte.

Ob sie selber fanatische Biker waren, oder ob sie der Ferienjob abseits der Zivilisation lockte, das war Mel egal. Vielleicht wollten die Aushilfen einmal das Maskottchen der CU lebendig durch den Wald hüpfen sehen. Den Luchs kannten viele nur als Milo. Ein Bursche in einem pelzigen Kostüm, nichts als Marketinggag der Uni. Sein lebendes Vorbild war selbst hier, auf der abgelegenen Seite der Skigebiete, schon seit Jahren nicht mehr gesichtet worden.

Sie betrachte mit Stolz die mächtige Holzkonstruktion der Lodge am Berghang neben dem Chain Shop. Die Ständer mit den Postkarten und Kachina-Schlüsselanhängern flankierten bereits wie Paradesoldaten den Haupteingang auf der Veranda. Für viele der Durchreisenden war es die erste Möglichkeit nach dem Touristenmekka auf der anderen Seite der Berge mit dem eher einfachen und ursprünglichen Leben auf dem Trail Bekanntschaft zu machen. Eine Möglichkeit, die nicht zu unterschätzen war. Dann konnte man sie auf die Natur und auch die Probleme einstellen, die sie verursachten. Zumindest konnte man sie sensibilisieren für ihre Umgebung. Darauf zu achten, wo sie sich bewegten und was für sie erlaubt war und was nicht.

Das hier sind die Rockies. Nicht euer Baseball-Team. Sondern die Wildnis. Unser Land.

Als sie sah, wer auf der anderen Seite des Parkplatzes aus dem Dodge des Sheriffs stieg, verengten sich ihre Augen für einen Moment.

Warum hat er Verstärkung mitgebracht?

Noch dazu jemanden den ich nicht kenne.

Sie ließ ihren Tee stehen und eilte zur Haustür. Sie brauchte nichts überzuziehen. Es war warm genug, die weiße Bluse würde reichen.

Sie schalt sich, dass sie heute besonders spät dran war. An einem normalen Wochentag wäre sie schon längst auf dem Gelände unterwegs. Würde die Hüttengäste bei ihrem Frühstück begrüßen und Fragen beantworten, wenn es um die Trails zur Pine Ridge oder zum Lizard Head ging.

Sie trat aus dem Haus und zog die Tür hinter sich zu.

Wenn Joe Price jemanden mitbringt, geht es sicher nicht um die üblichen Steuerangelegenheiten.

Niemand zwang sie, ihren Besuch im Haus zu empfangen. Wie gut die Nasen ihrer Besucher waren, konnte sie schlecht abschätzen. Sie wollte niemanden auf dumme Gedanken bringen.

Als sie den Trampelpfad zum Parkplatz hinunterging, empfing sie das Murmeln des Baches und die Frische eines sonnigen Junimorgens. Der Wald duftete nach Harz und trockenem Holz. An den Berghängen entlang der Ridge blockierten hohe Kiefern den Blick in die Ferne. Nach Süden, talwärts, ging ihre Sicht über die Wipfel der ausgedehnten Espenbestände hinaus, die sommergelb und noch feucht vom Morgentau glitzerten. In der Ferne lagen die Tafelberge der Grey Mesa im Morgendunst wie eine wolkenverhangene Wand. Seit Wochen hatte es nicht mehr geregnet. Der sonnengebleichte Schotter des Parkplatzes begann erneut die Wärme des Tages zu speichern.

Joe Price hatte sie aus den Augenwinkeln erspäht und bog vom Weg zur Verandatreppe der Lodge ab.

»Chief Price!«

Sie pausierte, bevor sie weiterredete und wollte den Blick des Sheriffs einfangen.

»Was verschafft mir die Ehre so früh am Wochenende?«

Ihre Stimme hielt sie bemüht freundlich wie der sommerfrische Morgen.

Sheriff Price verkniff sich jedes Zucken seiner Mundwinkel. Sein Blick schweifte umher, als wollte er die Landschaft begutachten, bevor er sich auf sein Gegenüber konzentrierte.

Die übliche, höchst unterschwellige Art der Missachtung.

Aus den Augenwinkeln erkannte sie, dass der andere Besucher, der auf Armlänge hinter Joe hertrottete, ebenfalls eine Polizeiuniform trug.

Joe Price stützte die Arme in die Hüften, als er Luft holte. Sein Versuch ein Lächeln aufzusetzen, führte zu nichts anderem als einem Entblößen der zusammengepressten Zähne und pfeifendem Atmen durch die Mundwinkel. Ein gestrandeter Haifisch hätte es nicht besser hinbekommen.

»Guten Morgen, Melanie«, sagte er.

Mel unterdrückte ihr Erstaunen. Die förmliche Begrüßung ließ auf einen offiziellen Grund des Besuches schließen. Und da es auf einen Samstagmorgen fiel, konnte es auch nichts mit einer überraschenden Änderung eines Steuertarifes oder der Müllverordnung zu tun haben, sonst hätte er sich nicht den Umstand gemacht, die ganze Strecke bis zu Lodge heraufzufahren. Er hätte anrufen oder schlicht bis zum nächsten Meeting in der Town Hall warten können.

»Was für einen schönen Morgen habt ihr hier oben in der Sherman Lodge. Ist es nicht so?«

Joes Frage war rhetorischer Natur, weswegen er seinen Kopf nach hinten neigte, so als würde er dem anderen Besucher eine wichtige Neuigkeit verraten. Dabei hatte er mit Absicht den alten Namen benutzt.

Mel musste all ihre Konzentration und Freundlichkeit aufbringen, um nicht auf den Affront zu reagieren.

Wie lange hatte sie dafür gekämpft, dass die Sherman Lodge endlich offiziell umbenannt werden konnte. Bis endlich alle Hinweisschilder im County nicht mehr den Namen des unseligen Vernichters trugen, nach dem das Gebäude einmal benannt war. Dabei stand die Lodge nicht unter Denkmalschutz, noch hatte General Sherman hier jemals übernachtet.

Nach ihrem Kauf der Anlage hatte sie sofort die Namensänderung in Angriff genommen und jetzt, nach Jahren, hieß sie endlich White Feather Lodge. Ein friedlicher Name. Ein Name, der zu ihr passte. Nichts sollte mehr an Sherman erinnern, der schon im Bürgerkrieg nichts Besseres zu tun gehabt hatte, als verbrannte Erde zu hinterlassen. Und nach dem Krieg ging das Massaker von Washita River auf seine Kappe. Seine Chancen auf die Ehrenbürgerschaft von Atlanta waren ebenso gering wie auf einen dauerhaften Namen in den Bergen, die einst den Ute gehört hatten.

Mel zwang sich zu einem Blick, der den Morgen mehr pries als ihre Besucher.

»Ist das ein ofizieller Besuch?«, fragte sie. »Oder warum hast du dir Verstärkung mitgebracht?«

Chief Price zeigte kein Wimpernzucken auf diese Anspielung.

»Das ist Deputy Anderson. Er ist neu im Team und er war noch nier hier oben. Ich dachte, das wäre eine gute Gelegenheit ihm den Weg zu zeigen.«

Und eine gute Gelegenheit, ihm zu zeigen, wo er demnächst bei einem unangemeldeten Besuch seine Nase hineinstecken soll, vermutete Mel.

Deputy Anderson zog seine Uniformjacke straff und versuchte sich an einem selbstbewussten Grinsen, blieb aber respektvoll hinter seinem Chef stehen.

»Guten Morgen, Mam«, rief er zackig. »Sie können mich Spike nennen.«

Oha, da versucht einer, freundlich zu sein, dachte Mel.

Wahrscheinlich meint er, mit einem persönlichen Verhältnis kommt er weiter.

»Guten Morgen, Spike«, sagte sie und wandte sich dem Deputy zu. Sie wollte wissen, mit wem sie es zu tun hatte.

»Kommen sie aus der Gegend oder sind sie gänzlich neu in den Bergen?«

»Ich bin aus Denver«, antwortete er. »War an der CU und dann auf der Academy.«

»Sie sehen sportlich aus«, versuchte sich Mel an einem Kompliment.

»Wide Reciever bei den Buffaloes«, sagte er und Mel konnte den Stolz in seiner Stimme hören.

Aha, erst ein Stipendium und dann auch noch ein Abbrecher, schoss es Mel durch den Kopf.

Sportverletzung oder strafversetzt?

Das Football Team der CU, kannte sie nur aus dem Fernsehen. Es zog ihr den Magen zusammen. Sie dachte an Ralphie, das Maskottchen der Mannschaft. Ein Bison, der vor jedem Spiel eine Runde durchs Stadion drehen musste. An der Leine und von vier Studenten an allen vier Ecken im Laufschritt eskortiert wie die Limousine des Präsidenten. Ein einziger Büffel, der dort laufen durfte, wo noch vor zweihundert Jahren unzählige seiner Rasse über das Land gewandert waren. Frei und ungezähmt.

»Gestern ist etwas vorgefallen, von dem ich Sie offiziell in Kenntnis setzen muss«, unterbrach Joe Price ihre Gedanken. Sein dicker Bauch wabbelte dabei vor sich hin, als wäre ihm die Wichtigkeit seiner Mission unter die Haut gefahren. Sein Bolotie rutschte dabei wie eine gefangene Natter auf der Wölbung seiner Wampe hin und her, was an den schweren silbernen Spitzen am Ende der Stricke lag. Von Jeanswest war die Krawatte sicher nicht, sie war feingehämmert und aufwendig ziseliert. Im Gegensatz dazu hatte sein Deputy einen sportlich blauen Tie mit nichts weiter als einer Halbdollar-Münze umgebunden. Kennedy blitzte blankgewienert im Morgenlicht.

»Tatsächlich?«, rutschte es Mel keck heraus.

Sheriff Price ging über ihre Bemerkung glatt hinweg. Sein schwarzes Hemd unter der offenen Polizeijacke straffte sich, als er zum Luftholen ansetzte.

»Wir haben Grund zu der Annahme«, begann er gestelzt, »dass sich ein flüchtiger Krimineller in der Gegend aufhält. Oder zumindest hier durchreisen wird, wenn er sich aus dem Staub machen will.«

»Was ist denn passiert?« Jetzt war Mel wirklich interessiert und wirklich erleichtert (was sie sich aber nicht anmerken ließ). Es hatte offensichtlich weder mit ihr, noch mit der Kirche, noch mit Woody etwas zu tun.

»Ist doch gestern lang und breit durch's lokale Fernsehen gegangen«, mischte sich Spike von hinten ein.

Ein kurzes, missmutiges Zukneifen der Augen war alles, was Joe Price über das Dazwischenquasseln seines Deputies zu bemerken hatte.

Er fuhr fort: »Sheriff Malmquist hat uns gestern Abend informiert, dass die Conoco auf der 145 nach Telluride überfallen wurde. Heute morgen haben es die Presse-Heinies schon groß und breit in den Local News gebracht.«

»Ich schaue eigentlich kaum noch fern«, sagte Mel. »Aber die Tankstelle ist doch drüben, auf der anderen Seite«, wagte sie nachzuschieben, so als wäre es furchtbar weit weg. Dabei waren es kaum mehr als vier Meilen Luftlinie. Wenn da nicht ein paar hohe Berge dazwischen gelegen hätten.

»Ist ja nicht so, als würde bei uns im County oder drüben in San Miguel selten so etwas passieren. Aber diesmal liegt es daran, dass der Täter auf eher unkonventionelle Art vom Tatort geflohen ist.«

Joe machte eine Pause.

»Der Kerl hat sich in die Wälder geschlagen, nachdem er die Kasse geplündert hat. Und er ist bewaffnet. Gott sei Dank ist dem Nachtdienst nichts passiert. Die hat die Einnahmen aus der kompletten Woche durchgereicht. Was ich sehr vernünftig finde. So hat's wenigstens keine Ballerei gegeben und wir werden den Dreckskerl sowieso erwischen. Aber er ist mit einem hübschen Sack voll Scheinchen aus dem Laden gewandert.«

Mels Augen wurden größer. Sie wusste, da kommt noch was.

»Nur seine Flucht und die Methode können wir gar nicht brauchen«, setzte Joe unbeeindruckt fort.

»Kaum dass der Bastard seelenruhig durch die Tür gewandert ist, hat er sich auf sein Mountain Bike gesetzt und sich querlinks in die Berge verdrückt. Die Bilder aus der Videoüberwachung hat heute jeder aus dem Umland im TV bewundern können.«

Außer uns, schalt sich Mel in Gedanken und sie versuchte über Joes abwertende Miene hinwegzusehen. Sie und ihre neue Familie hatten sich in den letzten Jahren um viele Dinge gekümmert. Fernsehkonsum hatte nicht zu den vordringlichen Aufgaben gehört, auch wenn der Empfang durch die Satellitenschüsseln auf den Gebäuden ganz hervorragend war.

»Das heißt …«, begann sie und wollte gerade einige Schlüsse ziehen, da kam ihr Spike Anderson zuvor.

»Das heißt, Mam, dass Sie ab jetzt mehr als aufmerksam sein sollten, wer da alles so den Trail herabkommt.«

Das stimmte zwar (da wäre sie auch von selber drauf gekommen), aber die altkluge Anrede des jungen Burschen gefiel ihr gar nicht. Es klang, als wollte er seine Großmutter aufklären.

»Es geht in die Hochsaison, Mel«, sagte Joe und seine Miene verdüsterte sich. »Eine Menge Touristen sind jetzt in den Bergen unterwegs und eine Menge mehr auf dem Weg hierher. Wenn wir etwas nicht brauchen können, dann einen Idioten, der meint mit diesem Schwachsinn davonzukommen. Noch dazu auf einem Mountain Bike.«

Er pfiff abwertend durch die Zähne.

»Wir wollen ihn schnellstmöglich haben, ohne dass was passiert oder jemand zu Schaden kommt.«

Das ist ja richtig kooperativ und seit wann wirst du zahm wie ein Lamm?

Sie versuchte, in den blassblauen Augen des Sheriffs zu lesen. Freute er sich insgeheim, dass etwas Spannendes in seinem Bezirk los war? Etwas, das mehr als einen Familienstreit aus den umliegenden Käffern betraf, oder die Ausnüchterung von betrunkenen Touristen bedeutete?

Jetzt wurde ihr klar, warum er Spike dabei hatte. Der zog einen Steckbrief aus seiner Jacke und reichte ihn an seinen Chef weiter. Der faltete ihn auf und hielt ihn Mel vor die Nase.

»Hier ist die vorläufige Fahndungsschrift. Spike gibt dir gleich noch einen ganzen Stapel. Alles, was wir bisher haben, steht da drin. Kurze Täterbeschreibung, ein Abzug aus der Kameraüberwachung und die Details von seinem Mountain Bike. Zumindest soweit es Sheriff Malmquist auf den Bildern ausmachen konnte. Die Videoqualität ist leider ziemlich mies. Wie oft hab ich den Kollegen aus San Miguel und Ouray schon gesagt, sie sollen dafür sorgen, dass auch die Tankstellenbesitzer auf HD aufrüsten. Die Banken machen das ja schon längst.«

»Na ja, die haben auch genug Kohle«, warf Spike von hinten ein, was ihm erneut ein missgelauntes Zwinkern von Joe Price einbrachte.

Mel war sicher, wenn es nach Joe gegangen wäre und sie alle im Goldenen Zeitalter des Westens hier gestanden hätten, dann würde er Spike ganz einfach mit einer schnellen Bewegung seiner Rückhand auf den vorlauten Mund geschlagen haben. Aber dies war das einundzwanzigste Jahrhundert und keiner der Hilfskräfte war das Eigentum des Sheriffs.

Mel konnte sich gut vorstellen, worauf sich das Unbehagen von Chief Price gründete. Die Banken in Copperton und Opal waren die Kreditgeber für die Farmer wie auch die Stadtverwaltung. Das wurde ihr immer dann vor Augen geführt, wenn in einem der Town Meetings einer der Bankvertreter die nächste Investition in die Infrastruktur zu bemängeln hatte. Dann musste das Tourist Board und sogar Sheriff Price klein beigeben. Einzig, wenn es um die Sicherheit und die Gesetze auf der Mesa ging, konnten sich die Park-Ranger behaupten. Die Feuerprävention war ihr wichtigstes Argument. Und sie war nicht gerade billig. Ob sie auch gut war, wagte Mel zu bezweifeln. Das hatte sie oft genug angesprochen, wenn sie für den natürlichen Feuerzyklus plädiert hatte. Der Wald und vor allem die Espen mussten sich irgendwann erneuern.

Aber das, was auf dem Steckbrief stand, bedeutete etwas anderes. Etwas, das die Geschäfte hier oben auf der Südseite des Tall Mountain mehr als beeinflussen konnte. Sheriff Price hatte dafür gesorgt, dass ihre Stimmung an diesem wunderschönen Morgen einen kräftigen Dämpfer bekommen hatte. Und sie bemühte sich, nichts davon aufscheinen zu lassen.

Ein flüchtiger Verbrecher war in der Gegend unterwegs. Obwohl es unzählige Routen aus dem Tal von Telluride gab, die in alle Himmelsrichtungen führten, bestand die Chance, dass er sich geradewegs nach Süden abgesetzt hatte. Wenn er einigermaßen schlau war und das Gelände kannte (wovon auszugehen war, da er ein so außergewöhnliches Fortbewegungsmittel benutzt hatte), dann würde er gut daran tun, sich unter die Touristen zu mischen. Höchstwahrscheinlich war er ab sofort als Hiker oder Biker unterwegs. Mit den Taschen voll Geld und einer Kanone noch dazu.

*

»Und mehr hat er nicht rausgelassen?«, quetschte Spotted Doe zwischen den Zähnen heraus. Sie wollte vermeiden, dass die Kunden im Laden allzu ungefiltert von den Neuigkeiten Wind bekamen.

»Was sollen wir machen, wenn er hier auftaucht, oder wenn wir jemanden in Verdacht haben?«

»Yvonne, wir werden einfach die Füße still halten und sofort den Sheriff rufen«, sagte Mel leise, so das niemand in der Lobby außer ihrer rechten Hand etwas mitbekommen konnte.

»Der sollte wohl in der Lage sein, alles schnell zu bereinigen.«

Yvonne nickte beflissentlich und ihre riesige Brille mit den dicken schwarzen Rändern rutschte dabei ein Stück von ihrer Nase herunter. Mit einer fließenden Bewegung schob sie die Sehhilfe wieder an ihren Platz zurück.

»Ich hab's dir als erste gesagt. Also sieh zu, dass du die anderen informierst. Aber mach nicht so viel Wind. Okay?«

Sie legte ihre Hand kurz, aber vertrauensvoll auf Yvonnes Arm. Die kleine Lakota hob den Kopf und streckte sich, als wenn sie sich für die Aufgabe wappnen wollte. Der Platz hinter dem Tresen war ihr Revier. Hier mussten alle vorbei, um ins Hauptbüro zu gelangen. Damit war Yvonne die Drehscheibe, an der alle Beschäftigten irgendwann am Tag vorbeikamen.

Mel vertraute ihrer Kassiererin. Sie war eine der Ersten gewesen, die sie eingestellt hatte. Sie hatte dafür gesorgt, dass sich die Familie schnell vergrößerte. Alex Cloud war einer ihrer entfernten Verwandten. Für Mel war es immer noch schwer vorstellbar, dass die beiden überhaupt verwandt waren. Alex, der Bär von einem Mann und Yvonne mit ihrer zierlichen Figur von fünfeinviertel Fuß.

Jetzt saß sie mit ihrem selbstgestrickten Pullover voller bunter indianischer Muster hinter dem mächtigen Holztresen und sah so klein aus, wie sie war und außerdem gar nicht glücklich. Ihr unendlich langes, schwarzes Haar hatte sie wie üblich zu einem festen Dutt hochgesteckt und mit dicken Holznadeln befestigt.

»Und Chief Price hat sich mit keinem Wort über die Kirche ausgelassen oder nach Alex gefragt?«, wollte sie wissen.

»Nein, hat er nicht. Denen geht die Sache mit der Tankstelle im Kopf rum. Gut für uns, dann haben wir sie eine Weile vom Hals. Auch wenn wir jetzt ein anderes Problem haben. Ich gehe davon aus, dass sich der Täter längst über Pandora abgesetzt oder einen der Trails nach Moab genommen hat. Es gibt doch so viele Weg aus dem Tal. Wer sagt denn, dass er auf den Hüttenweg gegangen ist?«

Yvonne nickte zustimmend.

»Vielleicht will jemand seine Karriere nach dem Vorbild von Butch Cassidy aufbauen und hat wie der alte Gangster in Telluride angefangen.«

»Es war keine Bank, sondern nur eine Tankstelle«, fuhr ihr Mel dazwischen. »Ich werde mit dem Rest der Familie sprechen. Die haben bestimmt was im Fernsehen gesehen.«

Sie riss sich zusammen und versuchte, die grundentspannte Chefin darzustellen, die sie gerne gewesen wäre.

»Na gut«, murmelte Yvonne. »Hey! Bevor du gehst. Was würden wir ohne Dich machen?«

Mel wusste, ihre Kassiererin wollte sie aufbauen. Und sie wusste, dass es nichts mit den Arbeitsplätzen, noch ihrer ruhigen Art als Chefin zu tun hatte. Yvonnes verbale Verneigung bezog sich auf ihre Rolle bei der gestrigen Zeremonie.

»Comes from afar«, sagte Yvonne und jetzt war sie es, die Mel beruhigend am Arm nahm. »Das ist ne große weite Welt da draußen.«

»Zu groß für ein kleines Mädchen?«, schmunzelte Mel.

»Wenn das auf irgendwen zutrifft, dann wohl am ehesten auf mich«, sagte Yvonne. Es klang ein bisschen beleidigt.

»Wir wollen nicht, dass dir etwas passiert, Mel. Ein Medium wie Dich gibt es in jeder Generation nur einmal.«

Mel musste nicken. Aber in ihren Gedanken war längst jemand aufgetaucht, den sie ebenfalls informieren musste. Und bei ihm würde es wesentlich schwieriger werden. Sie war sich nicht im Klaren darüber, ob Woody verstehen würde, worum es überhaupt ging.

*

Sie grüßte ein paar Touristen, als sie durch die Schwingtür der Lodge auf die Veranda hinaustrat. Der Schatten des Vordachs lag auf den Verkaufsständern und Stehtischen. Das morgendliche Sonnenlicht konnte Mel erst erreichen, als sie auf die ausladende Treppe zum Parkplatz hinaustrat.

Wer so weit oben wohnt, muss das grelle Licht des Himmels aushalten.

Sie schritt zügig voran und studierte dabei den Fahndungszettel, den Sheriff Price ihr hinterlassen hatte.

Das Portrait des Täters war großformatig auf dem Zettel angebracht. Leider nützte es nicht viel. Zum einen war die Kopie aus der Videoüberwachung nicht besonders hochwertig und zum anderen hatte er eine Strumpfmaske getragen. Er sah aus, wie ein typischer Bankräuber aus einem Hollywood-Streifen. Der Kopf steckte unter einem schwarzen Überzieher (Mel vermutete eine umfunktionierte Skihaube) und er trug eine Sonnenbrille. Die war ebenfalls schwarz und sah mit den breiten Ohrbügeln aus wie ein Billigmodell aus dem Supermarkt. Da das Bild von einer Kamera hinter der Kasse geschossen war, konnte man nur den oberen Teil seines Körpers sehen. Man sah einen Windbreaker, ebenfalls in Schwarz, dessen Reißverschluss bis zum Hals gezogen war. Das ließ noch nicht einmal den Schluss zu, ob es sich um einen Mann handelte. Es hätte genauso gut eine Frau sein können.

Was waren Joes Worte gewesen, bevor er sich wieder in seinen Dodge gesetzt hat? Der Kerl war nur mit einer Knarre und einem Zettel bewaffnet in der Tankstelle aufgetaucht. Den Zettel mit der Anweisung 'Überfall! Geld raus!' hatte er wortlos an die Kassiererin gereicht. Wenn die seine Stimme nicht gehört hatte, warum sind sich alle sicher, dass es sich um einen Mann handeln muss?

Sie überflog den Rest der Täterbeschreibung, die aber nicht viel hergab und widmete sich dann den Details über das Bike. Das Sheriff Department hatte die Videosequenz nach Durango übertragen. Dort saßen die Spezialisten für Mountain Bikes. Nicht umsonst war die erste Weltmeisterschaft im Cross-Country Anfang der Neunziger dort ausgetragen worden. Sie hatten das Bike identifiziert. Zumindest die Marke und der Typ standen auf dem Zettel.

Mel wollte wissen, was Mike davon hielt. Er kannte sich schließlich mit den technischen Details genauso gut aus wie die Freaks aus Durango. Deswegen richtete sie ihre Schritte zum Chain Shop.

Den restlichen Stapel der frisch gedruckten Steckbriefe hatte sie unter dem Tresen bei Yvonne gelassen. Joes Anweisung, die Zettel überall auszuhängen, war sie nicht nachgekommen. Die Information aller Angestellten sollte ihrer Meinung nach vorerst reichen. Die Touristen auf dem Trail wollte sie damit nicht belasten … noch nicht.

Langsam trudelten die ersten Tagesbesucher ein, um ihre Fahrzeuge auf der großen Parkfläche vor der Lodge abzustellen. Die Bike-Begeisterten waren mit ihren PickUps und Vans sehr einfach von den Wanderlustigen zu unterscheiden. Letztere hatten weniger Equipment und fuhren deswegen die deutlich kleineren Autos.

Einige Radler schnallten ihre Zweiräder von den Halterungen, als Mel die Mitte des Platzes überschritt. Ein dunkelrotes SUV bog von der Straße kommend in Richtung Chain Shop ab. Das Chevrolet Siegel auf der Heckklappe war nicht zu übersehen. Der Fahrer entschied sich, direkt neben den Fahrradständern vor dem Chain Shop einzuparken. Das Kennzeichen ließ auf das Stadtgebiet von Denver schließen. Das Fahrzeug war nicht so groß wie einer der alten TrailBlazer und Mel vermutete, es müsste sich um ein neueres Modell handeln. Möglicherweise war es ein Leihwagen, da es weder Radträger noch sonst erkennbares Equipment aufgeschnallt trug.

Business für Mike im Anflug.

Plötzlich tauchte eine wild strampelnde Dreiergruppe auf ihren MTBs auf. Sie schossen auf dem Wanderpfad herab, der schräg hinter dem Shop endete.

Mel verzog die Mundwinkel. Die Schilder an den Startpunkten der Trails waren eigentlich nicht zu übersehen. Die meisten Pfade waren für Wanderer ausgelegt. Die Schäden, die die Reifen der Mountain Bikes auf dem Waldboden hinterließen, waren eine Gefahr für die gesamte Bergregion. Die Erosion der fragilen Mischwälder mit den hochgewachsenen Pinien und den großen Flächen der Espen war schon groß genug.

Mel wollte gerade ihre Schritte beschleunigen, um die Banausen zur Rede zu stellen, da kam ihr jemand zuvor. Der Fahrer des roten Chevrolet stieg blitzschnell aus und machte sich auf eine Weise bei Mel sympathisch, die völlig unerwartet kam.

Der Mann, der Johnny so ähnlich sah, und der sich sehr bald als Matt bei ihr vorstellen würde.

Matt

Endlich ist Emily wieder da. Sie sitzt auf dem Betonboden und ihre großen, ausdrucksvollen Augen schauen zu Matt hinüber.

Er hat so lange darauf gewartet. Er ist gespannt, ob sie ihn wiederkennen wird.

Wie sie sich fühlt, ist für jeden erkennbar; auch wenn man kein Pfleger ist. Zusammengesunken sitzt sie in der Ecke, an der die schmale Abgrenzung der Käfigtüren einen Minimum Sichtschutz gibt. Das grelle Licht macht ihr zu schaffen. Sie schämt sich und möchte nicht auf dem Präsentierteller sitzen. Als Matt durch die Tür am Ende des Gangs getreten ist und langsam auf sie zugeht, lässt sie ihn keine Sekunde aus den Augen.

Wenn er ihr die Hand ans Gitter reicht, kann sie ihn riechen. Er hofft, dass ihre Erinnerung greift. Sie wird den Mund schürzen, so wie sie es immer getan hat, seit er sie mit der Flasche großgezogen hat.

Er stellt den Eimer mit Leckereien vorsichtig neben dem Käfig ab. Emily schaut zu ihm auf. Er hält seinen Handrücken ans Gitter und geht in die Hocke.

Sie erkennt ihn sofort. Die Lippen kräuseln sich, die Augen mit den langen Wimpern weiten sich für einen winzigen Moment und sie schaut für Sekunden mehrmals zur Seite, fast ein bisschen verschämt. Wie lange haben sie sich nicht gesehen? Fast zehn Jahre. Matt muss schmunzeln. Emily ist jetzt eine alte Dame.

Sie möchte ihn anfassen, darum streckt sie ihre Hände durchs Gitter. Er lässt es zu.

»Mapa ist wieder da«, sagt er in ruhigem Ton. Der Denver Zoo hat sie wieder. Nach dem langen Ausflug nach Deutschland ist sie endlich durch die Quarantäne gekommen. Da ist es kalt, manche Boxen sind dunkel und der Flug unangenehm. Jetzt ist sie wieder zu Hause und die alte Gruppe muss sie aufnehmen. Deswegen bleibt sie vorerst unter Beobachtung und alleine.

Er reicht ihr ein paar Bananen. Währenddessen hört er, wie im Gang hinter ihm die Tür leise geöffnet und wieder geschlossen wird. Jessie, die Leiterin der Abteilung, will ebenfalls wissen, ob Emily ihn wiedererkannt hat.

Sie geht in die Hocke direkt neben ihm. Jessie lächelt, denn sie hat offenbar nichts anderes erwartet. Keiner hat die Abteilung mit Menschenaffen so gut im Griff und versteht sich mit ihnen so gut wie er. Er macht den Job lange genug. Seit seinem zwanzigsten Lebensjahr. Jessie ist eigentlich ein Frischling und trotzdem schon seine Chefin. Sie hat einfach mehr Ehrgeiz.

Er freut sich mit ihr, denn die Rückführung nach einer langen Zeit im Fortpflanzungsprogramm für Orang-Utans kann auch anders ausfallen. Aber bei Emily hat er nichts anderes erwartet. Schließlich hat er sie mit der Flasche aufgezogen, nachdem sie von Djerba nach der Geburt verstoßen wurde. Er war für sie Mama und Papa. Mapa, die einzige Bezugsperson.

Er lächelt und spürt, wie Jessies Knie weich werden. Emily kann das vielleicht nicht beurteilen, aber sein jungenhaftes Gesicht, die wenigen Sommersprossen unter den Augen und seine unbekümmerte Art sind seit jeher eine Versuchung für seine Kollegin. Wäre sie doch bloß nicht seine Chefin geworden. Das hat alles verändert. Aber dann hätte er ebenso wenig Diana getroffen und sein Leben wäre nicht so, wie es jetzt ist.

Jessie bekommt feuchte Augen. Sie weiß, was ihm Emily bedeutet und wie wichtig er für Emily ist. Letztlich geht es um die Rückgliederung in die Gruppe, aus der die Affendame stammt. Außerdem weiß sie Bescheid über seinen unfreiwilligen Stunt vor mehr als zehn Jahren.