23,99 €

Mehr erfahren.

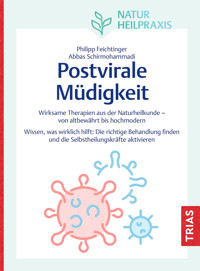

- Herausgeber: TRIAS

- Kategorie: Ratgeber

- Serie: Naturheilpraxis

- Sprache: Deutsch

Postvirale Erschöpfung überwinden – mit der Kraft der Natur

Jeder fühlt sich manchmal müde und erschöpft – doch wenn die Müdigkeit Sie regelrecht lähmt und Konzentrationsprobleme, Energiemangel und Antriebslosigkeit Ihre Lebensqualität dauerhaft einschränken, sollten Sie dringend handeln. Auslöser kann eine Erkrankung sein, die durch Corona-, Grippe- oder andere Viren hervorgerufen wurde und die eigentlich überstanden schien.

Zum Glück gibt es eine Vielzahl an Methoden aus der Naturheilkunde sowie weitere komplementäre Verfahren, mit denen Sie wieder zu frischer Energie und Kraft finden können. Heilpraktiker Philipp Feichtinger und Heilpraktiker für Psychotherapie Abbas Schirmohammadi erklären Ihnen:

- was gerade in Ihrem Körper passiert und von welchen anderen Erkrankungen die postvirale Müdigkeit abgegrenzt werden sollte.

- was die konventionelle Therapie bietet, wie Sie Ihr Immunsystem wieder aktivieren und welche wichtige Rolle der Darm spielt.

- welche alternativen Methoden Ihnen nachhaltig helfen können: Ayurveda, Akupressur, Kneipp, Pflanzenheilkunde – aber auch Mikronährstoffe, Körperübungen, Selbsthypnose und viele mehr.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 236

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Naturheilpraxis: Postvirale Müdigkeit

Wirksame Therapien aus der Naturheilkunde – von altbewährt bis hochmodern. Wissen, was wirklich hilft: Die richtige Behandlung finden und die Selbstheilungskräfte aktivieren

Philipp Feichtinger, Abbas Schirmohammadi

1. Auflage 2025

27 Abbildungen

Liebe Leserin, lieber Leser,

postvirale Krankheitsgeschehen haben seit der Corona-Pandemie dramatisch an Relevanz zugenommen und sind daher deutlicher in den wissenschaftlichen Fokus geraten. Entsprechende Beschwerdebilder gibt es nicht erst seit COVID, sondern sind bereits durch Erreger wie Influenza-, Herpes-, Hepatitis-, FSME- und tropische Virenstämme bekannt.

Wenngleich diesbezügliche Untersuchungen noch immer in den Kinderschuhen stecken und sich die Auswirkungen erst in den kommenden Jahren zeigen werden, so wird nun die breite Öffentlichkeit durch die Medien mit Symptomenkomplexen wie der postviralen Müdigkeit konfrontiert.

Lassen Sie sich vom Begriff »Müdigkeit« nicht täuschen! Er klingt sehr harmlos und wird gerne belächelt. Dass damit oft ein umfassendes Beschwerdebild verbunden ist, mag man sich nicht vorstellen. Welche Auswirkungen dies langfristig für Betroffene haben kann, lässt sich nur ansatzweise erahnen.

Weil wir Menschen mit postviraler Müdigkeit Mut und Zuversicht schenken möchten und davon überzeugt sind, dass eine Besserung immer möglich sein kann, haben wir diesen Ratgeber verfasst. Dafür haben wir sowohl unsere Praxiserfahrungen als auch viele nützliche Tipps und Empfehlungen aus Naturheilkunde, Komplementärmedizin, Psychologie, Entspannung, Ernährung und Lifestyle zusammengetragen.

Unser Buch soll helfen, Körper, Geist und Seele gleichermaßen Beachtung zu schenken und der postviralen Müdigkeit mit neuer Motivation entgegenzutreten. Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute!

Philipp Feichtinger und Abbas Schirmohammadi

Inhaltsverzeichnis

Titelei

Liebe Leserin, lieber Leser,

Hintergrundwissen postvirale Müdigkeit

Postvirale Müdigkeit im Überblick

Definitionen

Symptomatik

Symptome des postviralen Fatigue-Syndroms werden in körperliche, seelische und kognitive eingeteilt

Ursachen und Abläufe im Körper

Verbreitung und Studien

Häufige Krankheitserreger

Familie der Herpesviren

Weitere Viren

Long COVID und Post-COVID

Definitionen

Symptome

Ursachen, begünstigende Faktoren, Häufigkeit

Behandlungsmöglichkeiten

Abgrenzungen und Differenzialdiagnosen

Anämien

Wechseljahresbeschwerden

Hormonelle Erkrankungen

Depressionen und Burn-out

Multiple Sklerose

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Erkrankungen von Leber und Nieren

Allgemeine Tumorzeichen

Begünstigende Faktoren

Bewegungsmangel

Fehl- und Mangelernährung

Stress

Konflikte

Schlafstörungen

Allergien und Unverträglichkeiten

Autoimmungeschehen

Schwermetallbelastungen

Stille Entzündungen

Zahnherde

Strahlung

Konventionelle Therapievorschläge

Aktivierende Maßnahmen

Gesundheitsberatung und Psychotherapie

Lichttherapie

Kreativtherapie

Medikamentöse Therapie

Immunvorgänge

Immunsystem

Immunorgane

Immunzellen

Faktoren und Sekrete der Abwehr

Verteidigungslinien

Regulierung und Erinnerung

Immunmodulation

Gestörte Immunregulation

Energiemangel durch Mitochondriopathien

Mitochondriale Erkrankungen

Mitochondriopathien

Maßnahmen bei mitochondrialen Erkrankungen

Baustelle Darmgesundheit und Darmflora

Darm und Immunsystem

Immunzellen-Trainingslager

Barriere gegen Krankheitserreger

Funktionen der Darmflora

Störungen der Darmflora

Aufbau von Darmbakterien

Störfaktoren der Darmflora

Maßnahmen zur Darmregulation

Darmaufbau und Darmsanierung

Antioxidantien

Ernährung

Detox: Ausleiten, Entsäuern, Entgiften

Detox-Formen

Was bedeutet Entsäuern und Entgiften?

Wo entstehen Säuren?

Ursachen einer Vergiftung

Symptome einer Vergiftung

Entgiftungsorgane

Bedeutung für die postvirale Müdigkeit

Zellentgiftung

Ausleitung

Das können Sie tun

Praktische Tipps gegen Müdigkeit & Co.

Mehr Energie durch Komplementärtherapien

Hinweise und Tipps zum Praxis-Teil

Empfehlungen zu medizinischen Maßnahmen

Was Sie sonst tun können

Regulationstherapie nach Kneipp

Säule 1: Ordnung

Säule 2: Wasser

Reizregulation mit verschiedenen Stärkegraden

Tipps zur Eigenanwendung

Abschließende Hinweise

Säule 3: Bewegung

Welche Formen der Bewegung eignen sich bei postviraler Müdigkeit?

Was können Sie konkret im Alltag tun?

Säule 4: Ernährung

Grundsätze der Ernährungstherapie nach Kneipp

Säule 5: Phytotherapie

Wissensschatz Ayurveda

Ursachen für Müdigkeit

Ama

Schwaches Agni

Starkes Vata

Rezepte für mehr Energie

Empfehlungen der Hildegard von Bingen

Pulvermischungen

Gewürze und Heilmittel

Tees und Elixiere

Bäder und weitere Anwendungen

Aus der Welt der Pflanzen und Kräuter

Phytotherapeutische Empfehlungen

Räuchern

Räucherarten

Hinweise zur Anwendung

Arbeit mit ätherischen Ölen

Wie können Sie ätherische Öle nutzen?

Hinweise zur Einnahme

Mikronährstoffe

Wichtige Vitamine

Vitamin B6

Vitamin B12

Vitamin C

Vitamin D

Vitamin E

Weitere wichtige Mikronährstoffe

Eisen

Kalium

Magnesium

Selen

Zink

Coenzym Q10

Glutathion

Schüßler-Salze

Hintergrund

Schüßler-Salze bei postviraler Müdigkeit

Hinweise zur Einnahme

Bach-Blüten und Busch-Blüten

Bach-Blüten

Auswahl der richtigen Bach-Blüten

Empfehlungen zur Einnahme

Australische Busch-Blüten

Hinweise zu den Busch-Blüten

Vitalpilze

Besonderheiten der Vitalpilze

Vitalpilze gegen postvirale Müdigkeit

Hinweise

Homöopathie

Bewährte homöopathische Mittel bei Müdigkeit

Hinweise

Farben und Farblicht

Farbeinsatz im Alltag

Kombination von Farben und Licht

Übung »Energie durch Farblichter«

Meridiane und Akupressur

Akupressur für die Meridiane

Spezielle Akupressurpunkte

Bewegung: na klar – aber mit Bedacht!

Pacing

Bewegung im Alltag

Einfache Kräftigungsübungen

Mentale Bewegungsübungen

Übungsbeispiel: Wandhocke visualisieren

Sanftes Bauchmuskeltraining

Sanfte Rückenaktivierung

Wandhocke

Impulse aus der Steinheilkunde

Edelsteine in der Anwendung

Edelsteinroller

Übung »Augenmüdigkeit«

Arbeiten mit Fußreflexzonen

Übung »Edelstein-Fußreflexmassage«

Heilsteinwasser

Körperanwendungen

Mentale Techniken und Lebensführung

Stellschrauben im Tagesablauf

Am Morgen

Morgenübung

Am Vormittag

Am Mittag

Am Nachmittag

Feierabend

Am Abend

Das Energiekonto

So geht’s

Die (An-)Treiber

Glaubenssätze

Kennzeichen von Glaubenssätzen

Übung »Glaubenssätze entschärfen«

Kraftressourcen

Reden Sie mit Ihrem Körper

Entdecken Sie Ihre Motivation

Malen Sie sich frei

Entspannungsmethoden

Autogenes Training

Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe

Die sieben Übungen der Grundstufe

Anwendung

Tipps zum Üben

Formeln für mehr Frische und Aktivität

Progressive Muskelentspannung

In aller Kürze

Die Muskeln als Basis für Körperenergie

Grundschema der Progressiven Muskelentspannung

Genutzte Muskelgruppen

Übungsvorschläge

Optimales Üben

Übung »Körperscan«

Atemtechniken

Übung »Feueratmung«

Übung »Kühlender Atem«

Übung »Vokalatmung a«

Optimales Üben

Die Kraft des Unterbewusstseins

Einführung in die Hypnose

Hypnotische Techniken

Übung »Mein Wohlfühlort«

Ressourcenorientierte Hypnose mit Anker

Übung »Meine kraftvolle Ausstrahlung«

Selbsthypnose

Anleitung »Selbsthypnose«

Fantasiereisen

Fantasiereise »Kraftquell«

Fantasiereise »Powerturbo«

Visualisierungen

Visualisierung »Aurora«

Visualisierung »Unvergleichliches Lachen«

Visualisierung »Wasserfall im Dschungel«

Übung »Sammlung anregender Visualisierungen«

Meditation und Achtsamkeit

Das Wesen der Meditation

Meditation als Fokusturbo

Vorübungen

Übung »Einfache Atemmeditation«

Übung »Außerkörperliche Selbstbeobachtung«

Übung »Raum- und zeitlose Perspektive«

Optimales Üben

Achtsamkeit

Übung »Die Acht in aller Munde«

Achtsamkeit im Alltag

Übung »Achtsames Lauschen«

Klänge und Musik

Einsatz von Neuromusik

Weitere Anwendungen

Übung »Mein Powersong«

Mit Klanginstrumenten zu neuer Energie

Energetischer Exkurs

Das indische Chakrensystem

Überblick Haupt-Chakren

Arbeit mit den Chakren

Übung »Chakren-Farbmeditation«

Bedeutung der Chakren hinsichtlich Müdigkeit und Erschöpfung

Energiemethoden

Übung »Arbeit mit Sicherheitsenergieschlössern«

Übung »Hauptzentralstrom«

Übung »Betreuerströme«

Aura-Soma

Service

Verwendete Literatur

Sachverzeichnis

Impressum

Impressum

Hintergrundwissen postvirale Müdigkeit

Erfahren Sie Grundlegendes zur postviralen Müdigkeit, was Ihr Immunsystem damit zu tun hat und wie die Schulmedizin dem Thema begegnet.

Postvirale Müdigkeit im Überblick

Die Symptome, Ursachen und Verläufe bei postviraler Müdigkeit sind vielfältig. Die wichtigsten Fakten und Fachbegriffe finden Sie hier im Überblick.

Die globale Bedeutung viraler Infektionen auf die Gesundheitslage der Gesamtbevölkerung und jedes einzelnen Menschen rückte erstmals durch die Spanische Grippe (1918–1920) im großen Stil in den wissenschaftlichen Fokus. Die jährlichen saisonalen Grippewellen halten die Forschungen auch hinsichtlich der Nachwirkungen solcher Infektionen und der Entwicklung neuer Impfstoffe auf dem neuesten Stand. Dank der jeweiligen Impfungen konnten Virusinfektionen wie Pocken, Masern, Mumps oder Windpocken ausgerottet werden oder sind nahezu verschwunden.

Erst die Corona-Pandemie hat das öffentliche Interesse wieder auf virale Geschehen und die sehr deutlichen postviralen Erscheinungen gelenkt. Umfassende Untersuchungen beschäftigen sich seither mit Long- und Post-COVID-Syndromen, also Beschwerdebildern, die nach überstandener Infektion weiterhin vorhanden sind oder sich neu entwickelt haben.

Eine Erscheinung, die bereits zuvor im Rahmen viraler Infektionen aufgetreten war, ist die postvirale Müdigkeit. Deren Symptomatik kann weit über eine gewöhnliche Müdigkeit hinausgehen und je nach Ausprägung massive Einschnitte hinsichtlich der Lebensqualität bedingen. Wenngleich eine allumfassende Untersuchung der postviralen Müdigkeit noch in den Kinderschuhen steckt, so werden neue Erkenntnisse dank der Pandemie und den Auswertungen zu Post-COVID und Long COVID in den nächsten Jahren zusätzlich Aufschluss bringen.

Definitionen

Grundsätzlich versteht man unter postviraler Müdigkeit eine nach einer überstandenen Virusinfektion weiterhin oder neu auftretende Müdigkeit und Erschöpfung, die Betroffene dauerhaft beeinträchtigen und in ihrer Leistungsfähigkeit massiv einschränken können.

Die Wissenschaft unterscheidet hier jedoch noch weiter:

Fatigue: Der englische Begriff bedeutet »Erschöpfung« und meint eine symptomatische Erscheinung, die auf körperlicher, seelischer oder geistiger Ebene bestehen kann. Die Erschöpfung kann je nach Kontext auf ein körperliches oder psychisches Krankheitsgeschehen zurückgeführt werden oder ohne Ursache entstehen. Bei der Fatigue gibt es im Vorfeld, objektiv betrachtet, kaum Anstrengungen, und trotzdem reagieren Betroffene mit einem Übermaß an Müdigkeit und Erschöpfung, die nicht oder sehr gering durch Schlaf oder Regenerationsphasen ausgeglichen werden können.

Chronische Fatigue: Sie äußert sich im Rahmen einer chronischen Grunderkrankung, z. B. Tumor- oder MS-Fatigue. Hier muss mittels Differenzialdiagnostik zur postviralen Müdigkeit unterschieden werden.

Postvirale Fatigue: Diese hier im Buch beschriebene Form ist die Folge einer vorausgegangenen viralen Infektion, die die Symptomatik der Müdigkeit und Erschöpfung über Wochen, Monate oder sogar Jahre nach sich ziehen kann. Häufig erfolgt eine Ausheilung auf natürlichem Weg.

Postvirales Fatigue-Syndrom: Diese erweiterte Version der postviralen Fatigue weist einen umfassenderen Beschwerdekomplex auf. Neben Schwindel, Schlafstörungen und Kopfschmerzen können dies auch neurologische Erscheinungen sowie Gelenk- und Muskelbeschwerden sein.

ME/CFS (Chronisches Fatigue-Syndrom): Die myalgische Enzephalitis, auch chronisches Fatigue-Syndrom genannt, stellt ein komplexes neuroimmunologisches Krankheitsbild mit unbekannter Ursache dar. Vermutet werden ein Zusammenhang und eine zeitliche Korrespondenz mit viralen und bakteriellen Infektionen sowie eine genetische Veranlagung. Grundsätzlich sind die Beschwerden jedoch auf kein erklärbares Krankheitsbild zurückzuführen. Man geht davon aus, dass etwa 0,5 % der Bevölkerung betroffen sind. Eine Abgrenzung von »einfacher« Müdigkeit und Erschöpfung muss dringend hervorgehoben werden, da Betroffene einer massiven Einschränkung ihrer Lebensumstände ausgesetzt sein können. Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten listet ME/CFS unter dem Code G93.3 als eine Erkrankung des Nervensystems.

Zentraler Punkt des Beschwerdebildes ist die post-exertionelle Malaise, eine massive Belastungsintoleranz bereits nach minimaler körperlicher Betätigung, verbunden mit ausgeprägten Müdigkeits- sowie Erschöpfungszuständen ohne erkennbaren Auslöser. Eine drastische Minderung des Aktivitätsniveaus, »Brainfog« (Gehirnnebel), Veränderung des Biorhythmus, Gelenk- und Muskelschmerzen, Herzrasen, Schwindel, Atemnot, Verdauungsstörungen, erhöhte Infektanfälligkeit, schmerzende Lymphknoten, Anpassungsstörungen der Körpertemperatur sowie Sinnes-, Wahrnehmungs- und Wortfindungsstörungen können weitere markante Kennzeichen sein. Betroffene sind daher angehalten, ihre Belastungsgrenzen genau zu kennen und einzuhalten.

Die Diagnosestellung der Fatigue erweist sich durch das nicht zur Gänze erforschte Beschwerdebild und die stetige Gewinnung neuer Erkenntnisse als schwierig. Die Fatigue muss mindestens sechs Monate bestehen. Eine Hilfestellung können die Kanadischen Konsenskriterien bieten, wovon fünf Hauptkriterien (1–5) sowie zwei Nebenkriterien (6–8) gegeben sein müssen.

Kanadische Konsenskriterien:

Fatigue

Zustandsverschlechterung nach Belastung

Schlafstörungen

Schmerzen

neurologische/kognitive Dysfunktionen

autonome Dysfunktionen

neuroendokrine Dysfunktionen

Immundysregulation

Die jeweilige Therapie erfolgt stets symptombezogen und dient der Linderung. Eine Heilung ist nach aktuellem Wissensstand nicht möglich.

Symptomatik

So unterschiedlich die Formen von Fatigue sind, so ähnlich können die Beschwerden für Betroffene sein. Bestehen Grunderkrankungen, auf denen die Fatigue beruht, können natürlich noch zusätzlich Symptome auftreten und das Krankheitsbild weiterführend belasten.

Wir möchten bereits an dieser Stelle darauf hinweisen, dass jegliche Beschwerden stets ärztlich abgeklärt werden sollten, da diese auch auf andere Erkrankungen zurückgeführt werden könnten. Auch die im praktischen Teil erläuterten Maßnahmen sollten erst dann zum Einsatz kommen, wenn Sie medizinisch durchgecheckt worden sind.

Auch der Ausprägungsgrad der postviralen Müdigkeit in Abhängigkeit von der Infektionsdauer und -schwere können, vor allem beim Long- und Post-COVID-Syndrom, die Art der Symptome maßgeblich mitbeeinflussen.

Symptome des postviralen Fatigue-Syndroms werden in körperliche, seelische und kognitive eingeteilt

Körperliche Symptome

eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit

Schwäche- und Erschöpfungsgefühle

Muskuläre Kraftlosigkeit

Ein- und Durchschlafstörungen

dauerhaftes Unwohlsein nach körperlicher Betätigung

rasch auftretende, starke und anhaltende Müdigkeit

Kopfschmerzen und Schwindel

Muskel- und Gelenkschmerzen

Seelische Symptome

Antriebslosigkeit und Apathie

Vermeidung von körperlicher Betätigung

Angst vor Überlastung

emotionaler Rückzug und nachlassendes Interesse an Hobbys

Traurigkeit und Niedergeschlagenheit

Frustration, Wut und Aggression aufgrund der eigenen Unfähigkeit, seine Aufgaben zu bewältigen

Kognitive Symptome

nachlassende geistige Leistungsfähigkeit

Wortfindungsstörungen

Konzentrationsstörungen mit leichter Ablenkbarkeit

verminderte geistige Flexibilität und Merkfähigkeit

Gedächtnisstörungen

Ursachen und Abläufe im Körper

Auch beim bereits erwähnten chronischen Fatigue-Syndrom (ME/CFS) tappen die Forscher noch immer im Dunkeln, was hierbei im Körper genau vor sich geht. Das bisherige Wissen könnte jedoch auch Aufschluss über die Ursachen postviraler Krankheitsbilder geben: So sind unter anderem die Produktion von Autoantikörpern (gegen den eigenen Körper arbeitend) und Missverhältnisse in der Gefäßregulation wesentliche Störfaktoren im Krankheitsgeschehen beim chronischen Fatigue-Syndrom. Vor allem wurden Autoantikörper, die sich gegen Strukturen im zentralen Nervensystem und den Zellkern, gegen Enzyme des Renin-Angiotensin-Systems (Regulation des Flüssigkeits- und Elektrolythaushalts) oder verschiedene Rezeptoren der Körperzellen richten, festgestellt.

Stärkere Ausprägungen des chronischen Fatigue-Syndroms oder von postviralen Fatigue-Syndromen könnten ihre Ursachen in Gerinnungsstörungen des Blutes, infektionsbedingten Gewebeschäden oder dem langfristigen Aufenthalt von Viren im Körper, die sich immer wieder zurückziehen, haben. Sowohl beim chronischen Fatigue-Syndrom als auch bei Long COVID konnte festgestellt werden, dass Gehirn und Muskeln geringer durchblutet werden. Dies könnte auf Autoantikörper zurückzuführen sein, die eine gehemmte Adrenalinregulation der Durchblutung auslösen.

(Quelle: © staras/stock.adobe.com – Stock photo. Posed by a model)

Verbreitung und Studien

Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie war die Studienlage über das Auftreten, die Häufigkeit oder die genaue Äußerung von postviraler Müdigkeit sehr gering ausgeprägt. Einige Untersuchungen gibt es beispielsweise aus den Jahren 2006 und 2009 zum Epstein-Barr-Virus, das Mononukleose auslöst. Ein Teil der Betroffenen wies noch 2 Jahre nach der Infektion chronische Erschöpfung auf.

Schon 2022 zeigten Renz-Polster und Scheibenbogen, dass eine Vielzahl an Post-COVID-Syndromen Übereinstimmungen mit den Kriterien einer ME/CFS zeigen und daher die Anzahl an Erkrankten in den nächsten Jahren deutlich ansteigen würden. In Deutschland sind schätzungsweise 600 000 Personen betroffen.

Häufige Krankheitserreger

Postvirale Müdigkeit ist kein Ergebnis eines einzigen Viruserregers, sondern kann durch eine Vielzahl bekannter und exotischer Virenstämme verursacht werden.

Grundsätzlich kann jede Infektion mit einem Virus eine postvirale Müdigkeit nach sich ziehen. Es gibt allerdings einige, die in der Literatur und Wissenschaft damit häufiger in Verbindung gebracht werden und mit denen wir uns im Folgenden etwas näher beschäftigen.

Familie der Herpesviren

Kaum eine Erregergruppe ist so mannigfaltig wie die der Herpesviren. Einmal aufgenommen, bleiben sie meist ein Leben lang im Körper und können verschiedene Krankheiten mit unterschiedlich starker Ausprägung hervorrufen.

Herpes-simplex-Viren: Typ 1 ist der Lippenherpes, der zu den charakteristischen Bläschen führt, jedoch auch auf anderen Hautbereichen (Wangen, Kinn, Rücken, Augen) auftreten kann. Die Übertragung erfolgt durch Haut- und Schleimhautkontakt oder Tröpfcheninfektion. Die Viren »verstecken« sich in den Ganglienzellen und werden immer wieder reaktiviert. Typ 2, der Genitalherpes, wird durch Geschlechtsverkehr weitergegeben. Auch hier bilden sich schmerzhafte Bläschen, jedoch auf der Genitalschleimhaut.

Varicella-Zoster-Virus: Dieses Virus kann zu Windpocken (Varizellen) und zu Gürtelrose (Zoster) führen. Eine Impfung kann im Säuglingsalter gemeinsam mit Mumps, Masern und Röteln gegeben werden. Die bekannten Bläschen der Windpocken treten nur bei der Erstinfektion auf. Komplikationen wie Lungenentzündung oder Meningitis sind möglich, aber meist läuft die Erkrankung symptomarm ab, mit Fieber und den klassischen grippalen Symptomen. Die Viren überdauern in den Rückenmarkszellen und können bei Immunschwächung oder im höheren Lebensalter als Gürtelrose wieder aktiv werden. Die damit verbundenen und zum Teil heftigen Nervenschmerzen und auftretenden Ausschläge im Gesicht, am Oberkörper, am Rücken und am Auge können den gesamten Organismus massiv schwächen.

Zytomegalievirus: Etwa 50–90 % der Erwachsenen dürften sich bereits einmal im Leben mit diesem fünften der humanen Herpesviren angesteckt haben. Dies kann sowohl über Geschlechtsverkehr, verunreinigtes Blut bei Transfusionen oder von der Mutter auf das Ungeborene geschehen. Immunstarke Menschen spüren keine oder nur grippale Symptome, während geschwächte Menschen Mononukleose-ähnliche Krankheitsbilder (wie beim Epstein-Barr-Virus) ausbilden können. Infektionen sind in der Lunge, im Verdauungssystem, im Gehirn, im Rückenmark und am Auge möglich.

Epstein-Barr-Virus: Man geht davon aus, dass mehr als 90 % der Menschen das Epstein-Barr-Virus in sich tragen. Bei der Erstinfektion kann das Pfeiffersche Drüsenfieber (Mononukleose) auftreten, das sich durch Fieber, Schwellungen der Lymphknoten, Kopfschmerzen und weißen Belag auf den Mandeln zeigt. Auch bei diesem Virus können durch wiederholte Reaktivierung Betroffene über Jahre hinweg geschwächt werden, ohne dass es zu Symptomen wie bei der Erstinfektion kommt. Das Epstein-Barr-Virus kann auch bei der Entstehung von Zellentartungen eine Rolle spielen. Eine Übertragung erfolgt meist durch Speichelkontakt (z. B. durch Küssen – »kissing disease«) oder Tröpfcheninfektion.

Weitere Viren

FSME-Virus: Der aus der Familie der Falvi-Viren stammende Erreger der Frühsommer-Meningoenzephalitis ist besonders gefürchtet und im Frühjahr sowie im Sommer sehr stark in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Übertragung erfolgt durch Zecken (nach Schätzung sind 0,1–5 % der Zecken von diesem Virus betroffen). Zwar bleiben 70 % der Krankheitsverläufe als symptomlos, der Rest leidet häufig an grippeähnlichen Symptomen. In wenigen Fällen kann sich auch eine Meningoenzephalitis (Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute) ausbilden. Man kann sich aber gegen FSME impfen lassen.

Hepatitisviren: Etwa 95 % der viralen, nichteitrigen Leberentzündungen gehen auf das Konto der fünf Hepatitisviren (A–E), den Rest machen das Epstein-Barr- und das Zytomegalievirus aus. Eine Infektion mit Hepatitisvirus A und E erfolgt über Nahrungsmittel und Trinkwasser sowie Ausscheidungen, die B-, C- und D-Viren über Blut sowie Blutprodukte (verunreinigte Nadeln, Transfusionen), durch Geschlechtsverkehr oder von der Mutter auf das Kind.

Die Beschwerdebilder sind bei A–E sehr ähnlich: 60–70 % der Infektionen bleiben durch einen symptomlosen Verlauf unbemerkt, der Rest zeigt einen zweigliedrigen Verlauf, der mit grippalen sowie Magen-Darm-Symptomen beginnt. In zwei Drittel dieser Fälle kann sich das Beschwerdebild dann verstärkt auf die Leber schlagen, beispielsweise mit oder ohne Gelbsucht (Färbung von Haut und Schleimhaut, Dunkelfärbung des Urins, Hellfärbung des Stuhls). Auch ein Anschwellen von Leber, Milz und Lymphknoten ist möglich. Komplikationen können tödlich verlaufen, wobei die Leber kurz- oder mittelfristig abstirbt. Auch eine Chronifizierung des Geschehens sowie die Entstehung einer Leberzirrhose oder von Leberkrebs sind möglich.

Influenzaviren: Diese Viren beschäftigen die Gesundheitssysteme in den Herbst- und Wintermonaten jedes Jahr verstärkt, da die Viren immer wieder mutieren. Die Impfung wird aus diesem Grund von den Ämtern jährlich empfohlen. Unterschieden wird bei den Influenzaviren zwischen den Typen A, B und C, wobei A mit seinen Subtypen H1, H2 und H3 am bedeutsamsten ist und für die klassischen Grippewellen oder Pandemien (etwa die Spanische Grippe 1918–1920) verantwortlich ist. Typ B kommt eher nur in bestimmten Gebieten vor, während Typ C selten in Erscheinung tritt. Die Übertragung erfolgt über den Menschen durch Tröpfcheninfektion (Husten, Niesen, Sprechen, Spucken), auch durch Schweine und Vögel (die Schweine- und Vogelgrippeviren sind Influenzaviren).

Die echte Influenza darf nicht mit grippalen Infekten verwechselt werden und zeichnet sich durch ihren plötzlichen Krankheitsbeginn mit hohem Fieber, starkem Krankheitsgefühl, Bronchitis, Kopf- und Gliederschmerzen aus. Das Virus hemmt im Atmungstrakt das Flimmerepithel mit seinen Millionen von beweglichen Härchen und schleimbildenden Becherzellen, die kleinste Teilchen wie Staub und Krankheitserreger abfangen und wieder nach außen befördern, und öffnet damit Tür und Tor für weitere Erreger. Sobald eine zweite Fieberphase nach einigen Tagen beginnt, kann diese ein Indiz für eine Superinfektion mit anderen Viren oder Bakterien sein. Zwar zeigen sich 80 % der Krankheitsfälle eher symptomarm, dennoch können auch Komplikationen wie Lungen- oder Gehirnhautentzündungen auftreten.

Coronaviren: Diese sind Teil der Familie der RNA-Viren und können sowohl Menschen als auch Tiere befallen. Eine Übertragung ist sowohl von Mensch zu Mensch als auch von Tier zum Menschen möglich. Neben milden Krankheitserscheinungen kann es zum schweren akuten Atemwegssyndrom (SARS) sowie dem Middle East Respiratory Syndrome (MERS) kommen. Bereits in den Jahren 2002 und 2003 gab es eine erste Epidemie mit SARS-CoV-1, das wahrscheinlich durch Fledermäuse verbreitet wurde und seinen Anfang in China fand. Die Infektionszahlen waren jedoch nicht mit der weltweiten Corona-Pandemie ab 2020 vergleichbar. Das Virus SARS-CoV-2, das gegen Jahresende 2019 erstmals in China nachgewiesen wurde, kann das Krankheitsbild COVID-19 hervorrufen, zu dem Sie im Kapitel ▶ »Long COVID und Post-COVID« noch mehr erfahren.

HIV: Keinesfalls übersehen werden sollte im Rahmen postviraler Müdigkeit das Humane Immundefizienz-Virus (HIV), das, wie der Name bereits sagt, das Immunsystem nachhaltig schwächt. Die Übertragung des Virus erfolgt, wenn infizierte Körperflüssigkeiten (Blut, Sperma, Muttermilch, Scheidenflüssigkeit) ausgetauscht werden. Meist geschieht dies durch analen oder vaginalen Geschlechtsverkehr, die gemeinsame Nutzung von Injektionsnadeln oder durch die Mutter auf das Kind während Geburt, Stillzeit oder bereits in der Schwangerschaft. HIV macht bestimmte Gattungen von weißen Blutkörperchen unschädlich und schränkt somit die natürliche Abwehr des Körpers gegen Krankheitserreger und Tumorentstehung ein.

Erstinfektionen können an grippale Infekte erinnern. Manchmal »schlummern« die Erreger dann einige Zeit, in der das Immunsystem zunehmend heruntergefahren wird, bevor es sich wieder bemerkbar macht. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) stellt dann erst das Endstadium der Erkrankung dar. Wenngleich dieses in den letzten Jahren deutlich an öffentlicher Aufmerksamkeit verloren hat und Betroffene dank der heutigen Therapieverfahren ein einigermaßen normales Leben führen können, zeigt eine Studie aus dem Jahr 2013, dass gerade Müdigkeit aufgrund der Schwächung des Immunsystems ein weitverbreitetes Symptom bei vorhandenen HI-Viren darstellt.

Die Liste von Viren, die postvirale Müdigkeit hervorrufen können, ließe sich noch weiter fortsetzen, an dieser Stelle seien nur noch einige tropische Viren erwähnt, die durch die Globalisierung aber immer näher an Europa heranrücken: das Dengue-Virus, das Rift-Valey-Virus, das River-Ross-Virus und das Zika-Virus.

Long COVID und Post-COVID

Long COVID und Post-COVID traten erstmals während der Pandemie auf. Die Beschwerdebilder sind in vielen Teilen postviraler Müdigkeit zuzuordnen.

Aus aktuellem Anlass und aufgrund der vielfachen Berichterstattung in den letzten Jahren sind Long/Post-COVID für die Betrachtung der postviralen Müdigkeit von großer Bedeutung, denn es gibt vielfältige Zusammenhänge mit der Symptomatik, wie Entzündungsgeschehen, Reaktivierung von Viren, Autoimmunreaktionen und einiges mehr.

Definitionen

Klagen Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 noch nach einigen Wochen oder Monaten unter körperlichen und/oder psychischen Beschwerden, die nicht auf andere Ursachen zurückgeführt werden können, spricht die WHO von Long- oder Post-COVID-Erkrankungen. Dabei spielen Erkrankungsdauer und während der Infektionsphase aufgetretene Symptome keine Rolle. Auch bei milden Verläufen können sich entsprechende Long-/Post-COVID-Syndrome ausbilden. Begrifflich wird unterschieden zwischen:

Long-COVID-Syndrom: Hierunter versteht man Beschwerdebilder, die mehr als vier Wochen nach einer Infektion mit dem Coronavirus noch immer bestehen oder neu auftreten. Wichtig ist, dass diese nicht auf eine andere Symptomatik zurückzuführen sind.

Post-COVID-Syndrom: Dieser Begriff wird häufig synonym zu Long COVID genutzt, unterscheidet sich jedoch aufgrund der Zeitspanne. Als Post-COVID-Syndrom werden Beschwerdebilder bezeichnet, die mehr als drei Monate nach der Ansteckung noch vorliegen und mindestens zwei Monate lang kontinuierlich bestehen. Medizinisch liegen keine anderen Ursachen vor.

Symptome

Die häufigsten Symptome sind Müdigkeit und Erschöpfung, begleitet von Leistungsminderung, kognitiven Problemen (Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen) und einem anhaltenden Krankheitsgefühl.

Zu den bekannten körperlichen Symptomen zählen vor allem Geruchs- und Geschmacksstörungen, Atem- und Herz-Kreislauf-Beschwerden, Muskelschwäche und -schmerzen sowie neurologische Erscheinungen.

Auf psychischer Ebene können depressive Verstimmungen, verminderte Belastbarkeit, Schlafstörungen, Ängste, vermehrtes Stressempfinden, verringerte Lebensqualität sowie posttraumatische Belastungsstörungen auftreten.

Ursachen, begünstigende Faktoren, Häufigkeit

Die wissenschaftliche Untersuchung, welche Faktoren möglicherweise die Entstehung von Long/Post-COVID fördern, gestaltet sich als herausfordernd. Chronische Entzündungsgeschehen, Verschlüsse von Kleinstgefäßen, Reaktivierungen des Epstein-Barr-Virus, Autoimmunreaktionen und verschiedene Vorgänge in der Darmflora können mitverantwortlich für die Ausbildung von Post-COVID-Erkrankungen sein. So erhöht sich die Gefahr, daran zu erkranken, mit der Anzahl an Symptomen und der Krankheitsausprägung während der Akutphase. Auch das Bestehen von Vorerkrankungen, der Impfstatus und die Virusvariante können das Risiko mitbestimmen. Wiederansteckungen mit Corona-Viren können das Beschwerdebild wesentlich beeinflussen.

Angenommen wird, dass mehr Frauen als Männer und eher jüngere Erwachsene an Long/Post-COVID leiden. Je nach Studie schätzt man, dass 6–15 % der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, Long/Post-COVID entwickeln.

Behandlungsmöglichkeiten

Aufgrund der Vielschichtigkeit und Komplexität von Long/Post-COVID existieren keine einheitlichen Behandlungsempfehlungen, denn diese hängen stark von den vorliegenden Symptomen sowie deren Ausprägung ab. Psychotherapeutische Maßnahmen, Physio-, Sport- und Atemtherapie sind mögliche Optionen, ebenso Logopädie zur Verbesserung von Sprach- oder Schluckproblemen und Ergotherapie zur Unterstützung von Belastbarkeit und Hirnleistung. Medikamente zur symptomatischen Behandlung sind möglich.

Abgrenzungen und Differenzialdiagnosen

Nicht immer müssen vorliegende Symptome Folge einer Viruserkrankung sein. Wichtig ist daher eine sorgfältige medizinische Abklärung.

Chronische Müdigkeit kann durch eine Vielzahl von Ursachen entstehen, wie falsche Ernährung, Nährstoffmangel, Bewegungsmangel, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und -allergien, Schlafstörungen und nicht zuletzt Stress. Es ist also wichtig, zuerst diese Bereiche durch Ihren Arzt oder Heilpraktiker abklären zu lassen, bevor Sie an eine ernstere Erkrankung denken. Oftmals kann man schon durch einfache Lebensstiländerungen oder Beseitigung von Nährstoffmangel eine Besserung des Wohlbefindens erreichen. Müdigkeit allein sollte niemals als Indiz für das Vorliegen einer Grunderkrankung gesehen werden. Deshalb möchten wir Sie für andere Beschwerdebilder sensibilisieren, die ebenfalls Müdigkeit und Erschöpfung verursachen können.

Anämien

Bei Anämien, umgangssprachlich als Blutarmut bezeichnet, liegt eine geringe Anzahl roter Blutkörperchen oder ein verminderter Hämoglobingehalt (roter Blutfarbstoff) vor. Zu den allgemeinen Symptomen einer Anämie können Müdigkeit, Schwindel, Blässe, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, erhöhter Herzschlag und Atemnot bei normaler körperlicher Betätigung zählen. Anämien können aufgrund akuter sowie chronischer Blutungen auftreten, jedoch auch angeboren sein. Auch im Rahmen von Infekten (Infektanämie), chronischen Nierenerkrankungen (renale Anämie) oder Milzvergrößerung (Splenomegalie) können Anämien auftreten. Die Diagnostik erfolgt durch eine Blutuntersuchung.

Wechseljahresbeschwerden

Im Rahmen des eintretenden Wechsels (Klimakterium) der Frau können Müdigkeit und Erschöpfung auftreten. Meist gehen dem jedoch Schlafstörungen voraus, die die Folge von Hitzewallungen und dem Ungleichgewicht im Hormonhaushalt sein können. Eine weitere Ursache kann ein entstehender oder bestehender Eisenmangel aufgrund verstärkter und häufigerer Blutungen sein. In den Wechseljahren kann es auch zu einem Ungleichgewicht der Schilddrüsenfunktion kommen. Bereits eine geringe Unterfunktion führt häufig zu Müdigkeit und Erschöpfung.

Auch bei Männern treten ab 40 Jahren hormonelle Veränderungen ein, die jedoch wesentlich langsamer vonstattengehen und nicht mit den Wechseljahren der Frau verglichen werden können. Die Abnahme des Testosteronspiegels kann neben Müdigkeit, Erschöpfung und Leistungsabfall auch zu Gewichtszunahme, Schlafstörungen, einer Abnahme der Muskelmasse, sinkender Lust sowie erektiler Dysfunktion führen. Gerade bei Männern ist der Lebensstil sehr entscheidend, weshalb ordnungstherapeutische Überlegungen viel bewirken können.

Hormonelle Erkrankungen

Neben hormonellen Veränderungen im Laufe des Lebens, wie in den Wechseljahren bzw. aufgrund des zunehmenden Alters, gibt es eine Reihe von Erkrankungen im Hormonsystem, die Müdigkeit und Erschöpfung als Symptome aufweisen. Die folgenden sind nur einige Beispiele.

Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose): Die Schilddrüse ist an vielen Körpervorgängen beteiligt. Produziert sie zu wenig Hormone, wird der Stoffwechsel langsamer, was sich durch Leistungsabfall, Müdigkeit, Schwäche, Kurzatmigkeit und niedrigen Puls zeigen kann. Psychische Symptome wie Depressionsneigung, Konzentrationsstörungen und Teilnahmslosigkeit sind ebenso möglich wie trockene und teigige Haut, Haarausfall, Gewichtszunahme, heisere Stimme, vergrößerte Zunge, Verstopfung und Erektionsstörungen. Allumfassende Anzeichen für eine Hypothyreose sind vermehrtes Kälteempfinden, verlangsamte Reflexe, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Taubheitsgefühle. Die Ursachen für eine Unterfunktion können angeboren, aber auch durch Autoimmunprozesse (beispielsweise Hashimoto-Thyreoiditis), Jodmangel, Strahlentherapie bis hin zur Schilddrüsenentfernung bedingt sein.

Nebennierenrindeninsuffizienz (Morbus Addison): Wie Häubchen sitzen die Nebennieren auf den Nieren auf und produzieren in ihren Rinden wichtige Hormone wie Aldosteron und Cortisol. Letzteres ist für die Regulierung von Energiestoffwechselprozessen verantwortlich, wodurch die Körperzellen aktiviert, der Blutzucker und der Blutdruck erhöht werden. Aldosteron hält den Wasser- und Natriumhaushalt in Balance und ist daher wichtig für den Blutdruck und die Flüssigkeitsausscheidung. Bei Morbus Addison ist die Produktion dieser Hormone stark reduziert, was den Körper auf Dauer bei Verletzungen, Infektionen und anderen Herausforderungen in lebensgefährliche Bedrängnis bringt. Symptome sind neben Müdigkeit und Erschöpfung eine Braunfärbung der Haut und niedriger Blutdruck. Die Krankheit kommt selten vor, kann jedoch in jedem Alter auftreten.

Diabetes mellitus: Die »Zuckerkrankheit« ist sowohl als hormonelles als auch als Stoffwechselgeschehen zu betrachten. Schätzungsweise leiden allein in Deutschland 7–8 Millionen Menschen darunter, wobei die erworbene Form, Typ 2 (früher Altersdiabetes), zu 95 % auftritt. Der Typ 1 ist dagegen eine genetische Autoimmunreaktion. Starke Müdigkeit, Erschöpfung, intensiver Durst- und Harndrang, vermehrte Muskelkrämpfe, abnehmende Sehkraft, trockene und empfindliche Haut, Schwindel sowie ein Wechsel zwischen Hungergefühl und Appetitlosigkeit können Hinweise auf eine diabetische Erkrankung sein. Je früher Diabetes Typ 2 entgegengewirkt wird, z. B. durch Lebensstiländerungen, desto mehr können Langzeitfolgen wie Polyneuropathie, Erblindung, Diabetikerbeine, Arteriosklerose und weitere Stoffwechselerkrankungen vermieden werden. Gerade Typ 2 ist als »Wohlstandskrankheit« bekannt, kann aber auch auf eine Insulinresistenz hinweisen. Hierbei reagieren die Insulinrezeptoren der Körperzellen herabgesetzt auf das Hormon Insulin. Infolgedessen nehmen sie weniger bis kaum Zucker aus dem Blut auf, wodurch der Zuckerspiegel steigt und das Signal an die Bauchspeicheldrüse weitergeleitet wird, zum Ausgleich mehr Insulin zu produzieren.

Depressionen und Burn-out

Auch Depressionen und Burn-out