11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lübbe

- Kategorie: Krimi

- Serie: Hauptkommissar John Benthien

- Sprache: Deutsch

Die kälteste Seite der Nordsee

Ein grauer Novembertag in Nordfriesland. Hauptkommissar John Benthien von der Flensburger Kripo bearbeitet einen bizarren Fall: Bei Niebüll wurde ein Mann auf die Gleise gefesselt und vom Zug überrollt. Wenig später erhält die Polizei ein Foto des Opfers mit der Aufschrift SCHULDIG. Ein Racheakt, vermutet Benthien. Die Ermittlungen führen ihn auf die Insel Föhr, in eine exzentrische Künstlerkommune. Dort schlägt der Mörder erneut zu. Wer steckt hinter den Morden? Ist es einer der Künstler? Privat hat Benthien ebenfalls Sorgen: In seinem Haus auf Sylt scheint ein Geist umzugehen ...

Der dritte Fall für den beliebten norddeutschen Hauptkommissar John Benthien

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 666

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über die Autrorin

Titel

Impressum

Verzeichnis der wichtigsten Personen

Anmerkung der Autorin

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Personenverzeichnis

Über die Autorin

Nina Ohlandt wurde in Wuppertal geboren, wuchs in Karlsruhe auf und machte in Paris eine Ausbildung zur Sprachlehrerin, daneben schrieb sie ihr erstes Kinderbuch. Später war sie als Übersetzerin, Sprachlehrerin und Marktforscherin tätig, bis sie zu ihrer wahren Berufung zurückfand: dem Krimischreiben im Land zwischen den Meeren, dem Land ihrer Vorfahren. Derzeit arbeitet sie am vierten Krimi um den Flensburger Hauptkommissar John Benthien.

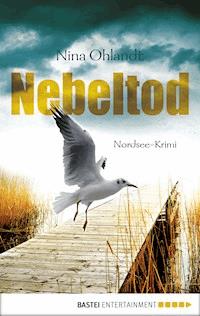

Nina Ohlandt

Nebeltod

Nordsee-Krimi

John Benthiens dritter Fall

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2016 by Bastei LübbeAG, KölnLektorat: Judith Mandt Textredaktion: Kai Lückemeier

Gedicht »Siehst du diesen Fliederstrauch …« © Rosemarie Neie

Titelillustration:© shutterstock/RicoK; © shutterstock/frog_color; © shutterstock/Dudarev Mikhail Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.deE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-1501-1

www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de

Verzeichnis der wichtigsten Personen

Kripo Flensburg

John Benthien, Erster Hauptkommissar

Tommy Fitzen, Oberkommissar, alter Jugendfreund von Benthien

Lilly Velasco, Oberkommissarin

Juri Rabanus, Hauptkommissar

Lester Smythe-Fluege, Hauptkommissar, der »Neue« aus Hannover

Leon Kessler, frisch gebackener Kommissar

Mikke Jessen, Kommissaranwärter

Annika Gerisch, Kommissaranwärterin

Ferner: Esther Talley und Thure Ludwig, Mitarbeiter im Innendienst

Kriminaltechnik

Claudia Matthis, Leiterin der Kriminaltechnik

Birgit Timmermann

Stefano Rossi

Oberstaatsanwältin

Dr. Thyra Kortum

Weitere Personen s. Anhang

Dieser Roman ist ein Produkt der Phantasie. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen – lebenden oder toten – und Geschehnissen wäre reiner Zufall. Die örtlichen Gegebenheiten entsprechen ungefähr den tatsächlichen Gegebenheiten, doch die Autorin hat sich die Freiheit genommen, hin und wieder von der Realität abzuweichen. Den »Künstlerhof« wird man auf Föhr vergeblich suchen.

Kapitel 1

Es ist seltsam:

Die Menschen klagen darüber, dass die Zeiten böse sind.

Hört auf mit dem Klagen. Bessert euch selbst!

Denn: Nicht die Zeiten sind böse, sondern unser Tun.

Wir sind die Zeit.

Augustinus von Hippo (354–430 n. Chr.), Philosoph, Kirchenlehrer

Er hatte sich alles reiflich überlegt.

Dort, wo er sich verstecken wollte, um auf das Auto des alten Mannes zu warten, würde es kalt und feucht sein. Deshalb zog er zwei dicke Norwegerpullover übereinander, stieg in die Anglerhose und verstaute seine Dreadlocks unter einer voluminösen Wollmütze, die er sich tief in die Stirn zog.

Er küsste seine Frau, die noch tief und fest schlief, auf die Wange, dann machte er sich auf den Weg. Er war es nicht gewohnt, so früh aufzustehen. Wann immer es ging, schlief er in den Tag hinein. Doch sein Groll und sein Plan, etwas dagegen zu tun, hatten ihn wachgehalten und ihm schlechte Träume beschert. Jetzt war er froh, dass er endlich handeln konnte.

Er stieg in den Wagen.

Ein dichtes Eichengebüsch, das auch jetzt, im November, noch Blätter trug, sollte ihm als Versteck dienen. Es lag am Rande des Langenberger Forstes, war jedoch von keiner Seite einsehbar. Dort wollte er warten, bis der Geländewagen des Alten in Sicht kam. Und dann … würde es knallen. Er lächelte befriedigt und tätschelte die Repetierbüchse, die neben ihm auf dem Beifahrersitz lag.

Retzows eigene Büchse!

Noch gestern Nacht war er zu dem einsamen Anwesen gefahren, das mitten im Wald lag; er hatte den Wagen hinter den wilden Brombeeren versteckt und die letzten fünfzig Meter zu Fuß zurückgelegt.

Natürlich war die riesige ehemalige Scheune, die jetzt vier Pkw und etliche Gartengeräte beherbergte, nicht verschlossen gewesen, natürlich hatte der Schlüssel zum Gewehrschrank genau dort gelegen, wo Micha ihn zu »verstecken« pflegte, nämlich in einem alten, dreckigen Blumentopf unter ein paar Tonscherben.

Im Licht seiner Taschenlampe hatte er leise den Schrank geöffnet, die alte Jagdflinte herausgeholt und bei dem Gedanken grinsen müssen, dass der Alte bald Bekanntschaft mit seinen eigenen Patronen machen würde. Er hatte es mehr als verdient! Und nein, eine Absicht würde man ihm nicht nachweisen können, falls man ihn jemals schnappte. Schwarzwild, Fasane, Kaninchen, Feldhasen, Füchse, Waschbären, all dieses Wild durfte zurzeit gejagt werden. Was lag da näher, als einen Unfall zu vermuten, eine verirrte Kugel, die den Wagen erwischt hatte. Tja, so ein Pech aber auch!

Zum Glück hatte er gestern gerade zu der Zeit die Tankstelle betreten, als der Alte, herablassend und gönnerhaft wie immer, dem Pächter erzählte, dass er heute Morgen ganz früh aufbrechen wolle, um im Jardelunder Moor zu jagen. Ihn hatte er selbstverständlich nicht beachtet.

So saß er nun zu dieser gottlos frühen Stunde in seiner Karre und fror sich den Hintern ab, weil die Heizung mal wieder nicht funktionierte. Mit den Unterarmen das Steuer haltend, wickelte er ein Kaugummi aus und schob es sich in den Mund. Das Papier ließ er achtlos fallen. Dann bremste er jäh. Hätte er doch beinahe die Einfahrt in sein Versteck verpasst, nämlich den alten Wirtschaftsweg, der in den Wald führte und so viele vermatschte Reifenspuren aufwies, dass seine eigenen ganz gewiss nicht auffallen würden. Er stellte den Wagen etwas abseits des Fahrweges unter zwei Fichten ab, nahm die Büchse und machte sich auf den Weg zu seinem Gebüsch. Sobald er ein Auto kommen sah, sprang er hinter einen Baum, aber von Verkehr konnte um diese Zeit keine Rede sein. Wenn der Alte käme, wäre es sicher noch dämmrig, trotzdem, hundert Pro, würde er den Wagen erkennen, da machte er sich gar keine Sorgen. Die LED Angel Eyes zusammen mit dem großen, jetzt verbotenen Frontbügel waren nicht zu übersehen. Aber das war typisch für Retzow. Der war so verliebt in seinen verchromten Kuhfänger, dass er seinen Ford Maverick noch zu einem Oldtimer machen würde, nur um die Dinger zu behalten!

Bei dem Buschwerk angelangt, kroch er hinein, zog die Zweige zurecht und ordnete sie so, dass er die Straße gut übersehen konnte. Um sich gegen die Nässe zu schützen, fummelte er die Kapuze seines Sweatshirts über die Mütze. Eine warme Decke und ein Alu-Sitzkissen ließen seinen Unterschlupf warm und beinahe gemütlich erscheinen. Zur Probe legte er die Büchse an, die er bequemerweise in einer Astgabelung direkt vor seiner Nase abstützen konnte.

Er lächelte zufrieden.

Es war perfekt. Besser ging es nicht!

Eine Stunde später war er nicht mehr so gut gelaunt. Hatte der Alte seine Jagdpläne aufgegeben? Er fing allmählich an zu frieren, er hatte Hunger und Durst und bedauerte, nicht eine Thermosflasche mit Kaffee mitgenommen zu haben. Um ihn herum tropfte es von den Zweigen, und feuchter Dunst hing zwischen den Sträuchern. Es roch nach Erde und faulendem Laub. Holz knackte, Blätter raschelten. Immer wieder blickte er nervös um sich. Wie lange sollte er denn noch hier warten? Bald, wenn der Verkehr zunahm, wäre es zu riskant zu schießen.

Langsam dämmerte es, hinter den Bäumen im Osten erschien ein flammend roter Streifen am Himmel. Auf der Straße war noch immer nicht viel los. Er hoffte, dass im entscheidenden Augenblick kein weiteres Auto hinter dem Alten herfuhr und auch keins entgegenkam. Und wenn doch, würde er sehen, was zu tun war. Zur Not konnte er sein Vorhaben an einem anderen Tag, vielleicht auch auf eine andere Weise, durchführen. Er steckte sich ein neues Kaugummi in den Mund, nahm sein Fernglas und beobachtete die Straße.

Nichts.

Er ließ sich zurücksinken. Warten war nun mal nicht seine Stärke. Eigentlich hätte der Alte schon durch sein müssen. Hatte er das Ganze verschoben, war er krank geworden? Schließlich war er nicht mehr der Jüngste. Umso schlimmer, dass der elende alte Bock immer noch …

Durch den fernen Schein eines Lichtkegels wurde er abrupt aus seinen trüben Gedanken gerissen! Das war unverkennbar der Ford Maverick mit dem mächtigen, verchromten Kuhfänger, der da mit überhöhter Geschwindigkeit die einsame Straße entlangraste. Jetzt war der Alte dran!

Ein heißer, erregender Blitz durchfuhr ihn, als er hastig die Büchse hob, visierte, zielte. Zum Glück war weit und breit kein anderes Fahrzeug in Sicht. So sollte es also sein!

Langsam krümmte er seinen Finger um den Abzug.

Der Novembernebel stieg aus den Wiesen, lag schwer auf den Marschen und bildete geisterhafte Gespinste um jedes Baumgerippe. An den Grashalmen perlte der Tau, und müde Schafe standen dick befellt auf den Deichen und starrten blicklos ins Weite.

Benthien, am Steuer seines Wagens, gähnte ausgiebig. Noch fünf Wochen bis zum kürzesten Tag des Jahres. Morgens wurde es nicht hell, und am Nachmittag brach bereits der Abend herein. Die unbelaubten Bäume, schwarze Skelette gegen einen grauen Horizont, ächzten unter dem Wind. Menschen, Fußgänger waren nicht zu sehen, nur weit hinten strampelte ein vermummter Radfahrer auf einen Hof zu, der erhöht auf einer Warft stand.

John Benthien, Erster Hauptkommissar bei der Flensburger Kripo, der mal wieder in seinem alten Friesenhaus auf Sylt übernachtet hatte, war in Klanxbüll in seinen Wagen gestiegen – er stellte ihn bei Bekannten unter, wenn er auf dem Weg nach Sylt war –, und rollte nun gemächlich in Richtung Flensburg. Heute hatte er es nicht eilig. Neue Fälle lagen nicht an, und die Arbeit hielt sich in Grenzen. Das düstere Novemberwetter schien auch die Aktivitäten ihrer ganz speziellen Klientel zu bremsen. Im Moment halfen seine Leute vom Morddezernat im Drogen- und Raubdezernat aus oder digitalisierten alte Fälle.

Daher nahm sich Benthien mal wieder die Zeit für die kleinen Nebensträßchen. Statt über die Klanxbüller Straße direkt auf die B 199 zuzuhalten, fuhr er durch die küstennahen grünen Kooglandschaften, bis er in Neugalmsbüll wohl oder übel in Richtung Niebüll abbiegen musste. Doch dann beschloss er, dass er noch Zeit für einen weiteren Umweg hatte, und steuerte in Richtung Risum-Lindholm; er wollte am Langenberger Forst entlang, um hinter der Kreisstadt Leck die Bundesstraße zu erreichen. Noch waren die Wiesen und Weiden grün, die Birken schüttelten anmutig ihre goldgelben Blätter, die hohen, flachsfarbenen Gräser erinnerten an die farblosen, von der Nordseesonne gebleichten Haare kleiner Kinder.

Benthien erlaubte es sich zu träumen. Von seinen Steinen, die er bearbeiten wollte, die aber noch immer unter der Plane in der Dünenmulde ruhten. Vom nächsten Sommer, von der glitzernden See, deren Wellen stolz sein Segelboot teilte, seine »BlueBird«. Vielleicht würde er es im kommenden Sommer endlich wahr machen und ums Skagerrak segeln, an Schwedens Südküste vorbei und durch den Schärengarten. Oder an der Ostseeküste entlang. Doch zuerst musste er den kommenden Winter überstehen.

Benthien war kein Freund von großer Hitze, aber den Winter mit seinen grauen Tagen, dem Schnee, der Kälte, den durchweichten Matschböden und einem verwaschenen Horizont ohne Anfang und Ende, das mochte er noch weniger. Da bekam er den Winterblues, besonders im Januar, wenn der Frühling noch lange nicht in Sicht war. Seine Hoffnung war, dass sie weiterhin so wenig zu tun hatten und er öfter die Gelegenheit finden würde, sich nach Sylt zurückzuziehen, in sein gemütliches altes Friesenhaus auf einer Düne im Listland. Ansonsten lebte er in Flensburg, wo er sich mit seinem Vater, einem rüstigen Endsiebziger, eine Wohnung teilte.

Er schreckte aus seinen Gedanken, als plötzlich ein Streifenwagen mit rotierendem Blaulicht sein Gesichtsfeld im Rückspiegel ausfüllte. Schnell kam er näher, wurde bedrohlich groß, scherte aus und dröhnte mit ohrenbetäubender Sirene an ihm vorbei.

Danach war es wieder still; die Nebelwelt verdichtete sich, und Benthien fuhr langsamer, sein Puls beruhigte sich. Er angelte blind nach einer CD von Leonard Cohen. Eine rauchige Stimme sang:

You know who I am, You’ve stared at the sun …

Es gab einige wenige Leute, wie zum Beispiel sein Freund Fitzen, die ihn wegen seiner Leidenschaft für Cohen aufzogen. Aber Benthien brauchte diese Musik, sie beruhigte ihn, war ein Vehikel für seine Gedanken. Er war noch immer dabei, die Tatsache zu verarbeiten, dass Karin, seine Ex, nun wieder auf Sylt lebte und arbeitete. Er spürte, wie ihm allein bei der Vorstellung, sie wieder in seiner Nähe zu wissen, der Schweiß ausbrach. Er wusste, dass Krieg auf ihn zukam, wo er doch nur seinen Frieden wollte. Wenn’s nicht anders ging, als Eigenbrötler und Einsiedler, wie sein Vater es ihm einmal prophezeit hatte. Es war notwendig für ihn, von der narzisstischen Karin zu genesen wie von einer schlimmen Krankheit, und dazu brauchte er Zeit. Er fühlte sich noch immer wie ein Entkommener, ein langsam Genesender, der sich im Leben wieder neu orientieren musste. Im Umgang mit Frauen war er freundlich-spöttisch oder ironisch-distanziert, hielt aber immer einen gewissen Abstand. Allerdings gab es da noch seine Kollegin Lilly, und was die für ihn war, darüber wollte er im Augenblick lieber nicht nachdenken …

If you should ever track me down I will surrender there And I will leave with you one broken man Whom I will teach you to repair.

Nach seiner frühen Ehe mit einer Kommilitonin hatte es immer wieder Frauen gegeben, Lebensabschnittsgefährtinnen, die keine tiefen Spuren hinterlassen hatten. Doch zwei seiner Beziehungen hatten immerhin sechs Jahre gehalten. Sechs Jahre? Ob das seine persönliche, magische Zahl war? Waren sechs Jahre das Limit, das keine seiner Beziehungen überdauern konnte?

Er drehte Leonard Cohen lauter.

I cannot follow you, my love, You cannot follow me, I am not life, I am not death, I am not slave or free.

Wieder erschien ein Streifenwagen mit Blaulicht praktisch aus dem Nichts heraus in seinem Rückspiegel und raste an ihm vorbei. Irgendwas musste in nächster Nähe passiert sein. Hoffentlich war die Straße nicht gesperrt! Dann müsste er einen Umweg fahren und würde nun doch zu spät kommen.

Benthien versuchte, seine Gedanken abzuhängen und sich auf die Straße zu konzentrieren, konnte aber nicht verhindern, dass sie plötzlich wieder bei Lilly verweilten …

Er drückte aufs Gas und stellte Leonard Cohen noch viel lauter, ließ diese magische Stimme, diese Musik, diesen Chor über sich hinwegbranden wie Wellen im Sturm, wieder und wieder. Er liebte die Live-Version dieses alten Songs, die Instrumente, den Background, es gab Zeiten, da konnte er ihn über Stunden hinweg hören, immer nur diesen einen Song. Ihm war klar, dass er wie ein Traumtänzer fuhr, gegen alle Regeln; nur gut, dass so wenig Verkehr herrschte. Plötzlich tauchten vor ihm die blinkenden Lichter einer Polizeikontrolle und eine Kelle auf, die ihn rot leuchtend zum Halten aufforderte. Er trat auf die Bremse. Was war hier los, auf dieser schmalen Straße dritter Ordnung, auf der sich die Füchse und Hasen Gute Nacht sagten?

Der uniformierte Kollege trat an Benthiens geöffnetes Fenster.

»Moin! Ihre Fahrzeugpapiere, bitte!«

Strenger, amtlicher Ton. Benthien tastete nach seiner Brieftasche. »Was ist denn passiert?«

»Die Papiere, bitte!«

Der Mann zuckte zusammen, als Benthien ihm seinen Polizeiausweis unter die Nase hielt. Dann stieg er aus. »Bin gerade auf dem Weg zur Arbeit. Was ist hier los?«

Der Uniformierte nickte nach vorn, wo Signalbalken auf den Dächern der Einsatzfahrzeuge blinkten. »Da vorn wurde auf einen Geländewagen geschossen. Wir haben die Staatsanwaltschaft Flensburg benachrichtigt und warten noch auf die Kollegen. Möglicherweise ist ein Heckenschütze unterwegs. PK Kern aus der Dienststelle Leck ist vor Ort. Augenblick, ich sage ihm Bescheid, dass Sie kommen.« Er zückte sein Funkgerät.

Benthien lief am Straßenrand entlang, passierte die blinkenden Streifenwagen, in denen niemand mehr saß, bis er am Ort des Geschehens eintraf. Ein Ford Maverick stand quer auf der rechten Fahrbahn, die Vorderräder auf dem Seitenstreifen, die Schnauze mit dem fetten Kuhfänger hatte sachte einen Baum touchiert. Da hatte wohl jemand gerade noch rechtzeitig bremsen können, bevor er mit dem Baum kollidiert war. Die Frontscheibe war gesplittert und wies ein Loch auf; offenbar war sie von einer Kugel, vielleicht aus einem Jagdgewehr, getroffen worden. Eine junge Frau saß auf einem der Baumstämme, die am Straßenrand aufgeschichtet waren. Sie hielt eine schwarze Katze im Arm. Die Frau zitterte und schien unter Schock zu stehen. Jemand hatte eine Alu-Decke um ihre Schultern gelegt. Drei uniformierte Polizisten standen um sie herum und sprachen auf sie ein.

Eine zweite Frau, etwas älter als die mit der Katze, saß in einem der Polizeifahrzeuge auf dem hinteren Sitz und hielt ein weißes, mit Blut verschmiertes Tuch an die Stirn gedrückt. Eine Polizeibeamtin saß neben ihr.

Ein uniformierter Beamter, dessen Schulterklappe einen Stern aufwies, vermutlich PK Kern, kam auf Benthien zu.

Er hatte es geschafft! Er hatte auf den Wagen geschossen, zwar nicht auf den Kühler, da ihn ein Eichhörnchen erschreckt und er das Gewehr verrissen hatte, sondern auf die Frontscheibe, und beinahe wäre der Maverick auch noch an einem Baum gelandet. Dennoch, er hatte es geschafft! Er hatte dem Alten einen gehörigen Schrecken eingejagt. Fast wollte er es nicht glauben. Nach dem Schuss hatte er eiligst die Büchse, seine Decke und das Alu-Kissen zusammengerafft und war zu seinem Auto gelaufen. Es war inzwischen zu hell, um das Repetiergewehr wieder zurückzustellen, daher würde er es einfach verschwinden lassen. Der Alte benutzte es sowieso nicht mehr und würde es kaum vermissen. Und damit war für ihn die Sache erledigt. Er wusste nicht, inwieweit Retzow verletzt war oder ob er nur einen Schock erlitten hatte, es war ihm auch egal. Er hatte getan, was er tun musste, was er von sich erwartet hatte. Und nun konnte er nur hoffen, dass der alte Esel seine Lektion gelernt hatte. Ein für alle Mal. Wenn nicht, würde er sich noch einmal etwas einfallen lassen müssen.

Zu Hause schenkte er sich einen Whisky ein, dann noch einen hinterher. Er tigerte durch die Küche, versuchte, wieder runterzukommen. Nachdem er sich einigermaßen beruhigt hatte, ging er nach oben und kroch zu seiner Frau ins warme Bett.

»Warum bist du so kalt«, murmelte sie und legte eine Hand auf seine Brust. Er drückte sie fester an sich, mummelte sich ins Bettzeug und zog die Decke über ihre Köpfe.

»Schlaf weiter«, flüsterte er in ihr duftendes, lockiges Haar und war schon selbst fast eingeschlafen.

Kapitel 2

Eine Katze ist nur technisch ein Tier,

ansonsten ist sie göttlich.

Robert Wilson Lynd (1879–1949), irischer Schriftsteller

»Sie sind Hauptkommissar John Benthien von der Flensburger Kripo?«

Polizeikommissar Kern war ein Mann Anfang dreißig, schmächtig, aber mit einem wahren Gestrüpp von Oberlippenbart im freundlichen Gesicht. Sie gaben sich die Hand. »Wir erwarten eigentlich einen Oberkommissar Leon Kessler aus Flensburg«, erklärte Kern, »und natürlich die Spurensicherung.«

Benthien wunderte sich. Warum übernahm Leck das nicht selbst? Doch dann erfuhr er, dass es zwischen Leck und Niebüll einen Großbrand in einem Seniorenheim gegeben hatte und alle Beamte im Einsatz waren. Dadurch war Flensburg ins Spiel gekommen.

Benthien erklärte, dass er nur zufällig am Ort des Geschehens sei. »Was ist denn eigentlich passiert? Gibt es Verletzte?« Sein Atem formte kleine Wölkchen in der kalten Luft.

»Irgendjemand hat auf den Ford Maverick der beiden Damen geschossen«, sagte Kern und folgte Benthien zu dem Geländewagen, »direkt durch die Windschutzscheibe.« Er deutete auf das Einschussloch. »Die Beifahrerin wurde verletzt, offenbar an der Schulter. Die Fahrerin ist gegen die Windschutzscheibe geknallt. Beide haben einen Schock erlitten.« Er senkte die Stimme. »Die Beifahrerin ist die mit der Katze. Sie weigert sich, die Katze loszulassen oder in den Wagen zu steigen.«

»Unser Kater hat Erstickungsanfälle«, sagte eine klare Stimme hinter ihnen. »Da ist es doch wohl verständlich, dass sich meine Schwester um ihn sorgt. Wir waren auf dem Weg zum Tierarzt. Vielleicht kann jemand von Ihnen unseren Kater zum Arzt bringen? Ich fürchte, er wird sonst sterben.«

Beide starrten sie die Frau an, die eben aus dem Polizeiauto gestiegen war. Das weiße, blutverschmierte Tuch hielt sie noch in der Hand.

»Entschuldigung, mein Name ist Armgard Morheden. Meine Schwester ist Clara von Retzow. Wir kommen gerade vom Gut, von Gut Retzow. Wir wohnen dort«, setzte sie hinzu. Offenbar hatte sie den Eindruck, sich nicht klar genug ausgedrückt zu haben.

Benthien gab ihr die Hand und kam sich eine Sekunde später reichlich töricht vor. Sie waren hier ja nicht auf einer gesellschaftlichen Veranstaltung. Diese Frau hatte einen Anschlag hinter sich und gehörte, ebenso wie ihre Schwester, dringend in ärztliche Behandlung. Wo, zum Teufel, blieb nur die Ambulanz?

»Was ist? Kümmert sich nun jemand um den Kater? Die Tierarztpraxis ist nur wenige Kilometer entfernt in Leck. Das kann doch nicht so schwer sein, ihn dorthin zu fahren!«

Benthien betrachtete die Frau genauer. Sie schien, so schätzte er, Mitte, Ende dreißig. Ihre Kleidung war unauffällig, ein ausgeleiertes Sweatshirt, Jeans, die in verdreckten Gummistiefeln steckten, wie man sie auf dem Land eben trug. Ihr rundes, ungeschminktes Gesicht drückte eher Ärger und Sorge aus denn Angst, wie sie wohl normal wäre für jemanden, auf den gerade geschossen worden war. Ohne eine Antwort abzuwarten, ging sie mit großen Schritten zu ihrer Schwester.

Clara von Retzow – ein Name, der Benthien vage bekannt vorkam – war inzwischen notdürftig verarztet worden: Jemand hatte ihr einen Druckverband angelegt. »Es ist Gott sei Dank nur ein Streifschuss an der Schulter«, sagte eine der Beamtinnen zu Kern, der mitgekommen war. Die junge Frau, die ein paar Jahre jünger war als ihre Schwester und sehr viel schlanker, fast ausgemergelt, schluchzte leise vor sich hin, ohne jemanden zu beachten. Sie trug ein geblümtes Kleid, ebenfalls Stiefel und über dem Kleid eine dicke Jacke, die Benthien an eine Stalljacke erinnerte, wie sie früher die Wildhüter getragen hatten, ein wahres Museumsstück. Außerdem schien sie schwanger zu sein. Knapp im vierten Monat, schätzte Benthien. Den Kater hielt sie immer noch in den Armen. Sein Fell musste schon ganz nass von ihren Tränen sein, die ihr lautlos über die Wangen liefen.

»Gib ihn mir«, sagte Armgard Morheden und nahm den Kater ganz sanft auf den Arm. »Ich sorge dafür, dass er zum Arzt kommt.«

»Er stirbt«, flüsterte die junge Frau.

Der Kater, der ziemlich apathisch wirkte, schien in besseren Zeiten ein ziemlicher Rabauke gewesen zu sein. Von seinem rechten Ohr fehlte ein Stück, ebenso vom Schwanz. Doch jetzt kam er Benthien sehr hinfällig vor; schlaff wie ein Bündel alter Lumpen hing er in den Armen seiner Herrin, ab und zu stieß er einen seltsamen Laut aus, der zwischen Husten, Räuspern und Keuchen lag. Benthien war sich nicht sicher, ob ein Arzt dem Tier noch würde helfen können, es sei denn, es hatte etwas in der Luftröhre stecken. Dann allerdings war schnelle Hilfe geboten.

»Was ist?«, fuhr die ältere Schwester die Polizeibeamten an, die etwas verblüfft herumstanden. »Fährt uns jetzt einer zum Arzt, oder muss ich ein Taxi rufen?« Noch während sie sprach, zog sie ein altes Klapphandy aus der Tasche.

Benthien wechselte einen Blick mit Heiko Kern. Der nickte. »Haben Sie einen Transportkorb?«

»Ich nehme ihn auf den Arm. Er braucht jetzt menschliche Nähe.«

Kern wollte wohl gerade einwenden, dass sie, ebenso wie ihre Schwester, schon wegen ihrer Prellung am Kopf in ärztliche Obhut gehöre und daher keineswegs mit zum Tierarzt fahren könne, als weitere drei Fahrzeuge eintrafen: die Ambulanz aus Leck und der Bus der Spurensicherung sowie Leon Kessler aus Flensburg. Benthien begrüßte seine Kollegen kurz, teilte Kessler mit, dass er nur zufällig hier vorbeigekommen sei und ihm nun den Tatort überlasse. Dann wandte er sich an Armgard Morheden. Sie gab gerade mit grimmiger Miene eine Nummer auf dem Handy ein, doch ihr Blick leuchtete auf, als Benthien ihr vorschlug, sie in die Tierarztpraxis zu bringen.

Hastig stieg sie in seinen Wagen.

»Können Sie sich vorstellen, wer auf Sie geschossen hat?«, fragte er, während er den Wagen eiligst in Richtung der B 199 steuerte.

Sie zuckte mit den Schultern. »Nein. Keine Ahnung.«

John warf einen besorgten Blick auf die Frau neben ihm. Sie saß angespannt im Sitz, mit steif aufgerichtetem Oberkörper. Mechanisch streichelte sie den Kater, der auf ihrem Schoß lag. Das Keuchen hatte er eingestellt. Dafür drang jetzt ein seltsam quietschender Ton aus seiner Brust. Benthien hielt es für ratsam, noch etwas Tempo zuzulegen.

»Ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie Artus zum Arzt bringen«, sagte sie, und ihre an sich sehr angenehme, warme Stimme klang gepresst. »Er bedeutet so viel für uns, vor allem für meine Schwester.«

»Was ist mit ihm passiert?«

»Wir wissen es nicht. Ich habe ihn heute Morgen so gefunden.«

Benthien lächelte. »Er scheint ein Streuner zu sein.«

»Das ist er, ein verwegener kleiner Kerl!« Armgard Morheden sah ihn an und erwiderte sein Lächeln, zum ersten Mal schien sie etwas entspannter zu sein. Benthien dachte, dass ein Lächeln diesem runden, unscheinbaren Gesicht einen ganz eigenen Ausdruck verlieh. Und sofort hatte er ein Bild vor Augen: ein grauer Moorsee im Dezember, umstanden von kahlen Bäumen. Doch wenn die Sonne hervorbricht, wird er lebendig, heiter, ein Spiegel von Licht und Wolken. Er fragte sich, ob Armgard Morheden sich der Tatsache, dass ein Lächeln sie völlig verwandelte, bewusst war.

»Wohnen Sie hier in der Nähe?« Benthien durchforschte noch immer sein Gedächtnis, er war sich fast sicher, den Namen von Retzow schon einmal gehört zu haben.

»Auf dem Gut Retzow im Langenberger Forst«, erwiderte Armgard. »Mein Vater war Forstwissenschaftler hier im Wald, genau wie alle seine Ahnen vor ihm. Mein Ur-Großvater und einige seiner Vorväter nannten sich noch ›Gehender und Reitender Förster‹, und seit damals liegt der Beruf sozusagen in der Familie. Genau wie die Namensgebung. Wir sind eine schreckliche, auf schreckliche Weise den Konventionen verbundene Familie. Nehmen Sie nur mal unsere Namen! Historisch und bedeutungsschwanger mussten sie sein. Der Erstgeborene erhielt immer einen Namen mit A, der Zweitgeborene mit B und so weiter. Traditionen wurden bei uns schon immer hochgehalten, Gott sei’s geklagt.«

»Dann haben Sie also noch Bruder oder Schwester, deren Name mit B beginnt?«, fragte Benthien, der über ihr Lamento lächeln musste.

»Ja, der arme Kerl hieß Brandolf, ›der Schwertkämpfer‹, und ist zum Glück schon im Steckkissen verblichen«, sagte Armgard Morheden trocken. »Mein Vater heißt Beowulf, ob Sie’s glauben oder nicht. Mit ein bisschen Glück hätte ich Ariane geheißen, aber ich war leider nicht die Erstgeborene. Meine Schwester Ariane ist mit zwei Jahren ertrunken. Die Liebe zu ausgefallenen Namen – möglichst althochdeutsch oder altenglisch, zumindest bei den männlichen Nachkommen – ist leider sehr populär in unserer Familie.«

Drei Gedanken schossen Benthien durch den Kopf. Der erste war, dass das Kindersterben in der Familie von Retzow sehr gehäuft aufgetreten war. Der zweite, dass offenbar der Schock bei Armgard Morheden einen Redefluss ausgelöst hatte. Der dritte, dass er jetzt die von Retzows zuordnen konnte. Wer könnte schon den Namen Beowulf vergessen!

Der Mann war nicht nur Forstwirt, sondern spielte auch eine Rolle im Kreis der Honoratioren in der Region. Genau wie Thyra Kortum, die nicht nur Oberstaatsanwältin, sondern auch eine gute Freundin von Benthien war, gehörte von Retzow zum Rotary Club und veranstaltete einmal im Jahr eine Benefizveranstaltung im Gutshaus, von der Thyra ihm schon einmal erzählt hatte. »Ich kann dir und deinem Vater eine Einladung besorgen«, hatte sie gesagt. »Dein Vater wird sich bestimmt gut mit dem alten von Retzow verstehen. Beide sind der gleiche knorrige Typ, eigenwillig, charmant, unternehmungslustig und viel jünger im Geist als ihre Jahre.«

Im Gegensatz zu Thyra glaubte Benthien nicht, dass sein Vater solch einen Rummel genießen würde, er selbst schon gar nicht, deshalb war er bisher nie hingegangen. Doch jetzt saß die Tochter des feudalen alten Herrn neben ihm im Wagen, als Opfer eines Anschlags – das Leben und der Zufall gingen schon seltsame Wege.

»Beowulf kommt allerdings aus dem Altenglischen«, sagte Armgard Morheden in seine Gedanken hinein. »Er ist die Hauptfigur einer heroischen Dichtung, die aus Schweden oder Dänemark stammen soll. Als ich meinem Vater kürzlich erzählte, sein Name bedeute ›Bienenwolf‹, wollte er es kaum glauben.« Sie lachte. »Er dachte wohl, sein Name wäre etwas ganz Großartiges, etwas Kämpferisches, Heldenhaftes. Er glaubt, das passt zu ihm.«

»Und was bedeutet Ihr Name, ›Armgard‹?«, fragte Benthien vorsichtig.

Die Frau neben ihm streichelte sanft den Kopf des Katers.

»Armgard heißt ›die Kämpferin‹.« Sie lachte wieder ihr unnatürliches, gezwungenes Lachen. »Wie gesagt, meine Familie steht auf martialische Namen. Ich habe meinen Namen immer verabscheut. Als Kind habe ich mich Gardi genannt. Aber meine Eltern haben nie etwas anderes als Armgard zu mir gesagt.«

Benthien sagte behutsam: »Kann es sein, dass Ihr Vater eigentlich gemeint war? Dass der Anschlag ihm galt?«

Armgard Morheden schwieg. Sie schien überrascht; offenbar war ihr dieser Gedanke noch gar nicht gekommen.

»Benutzt er ebenfalls diesen Wagen?«

»Meistens. An sich gehört der Maverick ihm. Wir haben ihn nur genommen, weil er am schnellsten zur Hand war.« Dann fügte sie ganz sachlich hinzu: »Ich glaube, Artus ist gerade gestorben.«

Benthien fuhr an den Straßenrand und hielt an.

»Sein Herz klopft nicht mehr«, sagte Armgard Morheden und starrte hinaus auf die graue Landschaft, aus der Nebelschwaden stiegen.

Erst jetzt merkte Benthien, dass von dem Kater in den letzten Minuten keine Geräusche mehr gekommen waren. Er versuchte, an dem stillen, warmen Katzenkörper einen Puls zu fühlen, einen noch so schwachen Herzschlag, doch da war nichts mehr. Das Tier war nur noch ein Bündel Fell und Knochen.

»Es tut mir so leid«, sagte Benthien hilflos. »Er muss ziemlich schwer verletzt worden sein. Möchten Sie noch immer zum Tierarzt?«

Die Frau neben ihm nickte. Sie wirkte wie versteinert. »Ich will, dass der Arzt ihn sich ansieht. Ich muss wissen, was mit ihm passiert ist. Gestern Abend war er noch putzmunter. Alles, was wir lieben, stirbt«, setzte sie noch wie abwesend hinzu. Wie unter Zwang streichelte sie den Kater, wieder und wieder. Offenbar konnte sie nicht damit aufhören. Benthien hielt es für ratsam, ihre letzte Bemerkung zu überhören.

Leon Kessler war, wie seine Kollegin Annika schon häufig ironisch angemerkt hatte, der Traum aller Schwiegermütter – jung, gutaussehend, sportlich, smart, und seit einer Woche eine Stufe höher auf der Karriereleiter, nämlich Kriminaloberkommissar. Und nun hatte er seinen ersten, eigenständigen Fall bekommen! Er musste sich eingestehen, dass er nervös war. Nur jetzt keinen Fehler machen! Noch war ihm nicht klar, welches Ausmaß dieser Anschlag auf den Ford Maverick hatte. War es überhaupt ein Anschlag gewesen? Waren tatsächlich die beiden Frauen gemeint, die im Wagen saßen, oder der Besitzer, dieser adlige und offenbar ziemlich wohlhabende Herr von Retzow? Oder hatten sie es hier mit einem Sniper zu tun, dem es Spaß machte, auf vorüberfahrende Autos zu schießen?

Er war sich im Klaren darüber, dass er sich ziemlich in die Nesseln setzen konnte, wenn er die Sache nicht richtig anpackte, zumal von Retzow mit seinem Chef, Kriminalrat Carsten Gödecke, bekannt war. Er erinnerte sich inzwischen, dass Gödecke den Namen schon einmal erwähnt hatte. Zum Glück war dieser gerade zur Kur und konnte sich weder einmischen noch ihm auf die Finger schauen. Also, bloß nicht die Übersicht verlieren! Denk an John, ermahnte er sich. Benthien ging seine Ermittlungen immer so cool an, stets behielt er den Überblick, war vorausdenkend und konnte sich am Ende unheimlich gut in die Psyche des Täters hineinversetzen – kein Wunder, er hatte ja auch einige Semester Psychologie studiert. Man konnte schon sagen, dass Benthien sein Vorbild war, auch wenn Leon nicht gerade zum Anhimmeln neigte. Aber Benthien hatte in Mordermittlungen eine Aufklärungsrate von über 97 Prozent, das musste ihm erst mal einer nachmachen.

Und er hatte sich vorgenommen, genau dies zu tun!

Also, ermahnte Kessler sich selbst, geh mit Umsicht, Weitsicht, Scharfsinn, gesundem Menschenverstand und einem Schuss Intuition an die Sache heran und lass dich vor allem nicht von dem ganzen Adelskram einschüchtern. Er öffnete und schloss die Hände rhythmisch – wie eine Katze, die ihre Krallen aus- und einfährt, dachte er befriedigt – und genoss den Adrenalinschub, der durch seine Adern rauschte. Nochmals durchdachte er alle Möglichkeiten, die ihm bisher eingefallen waren. Er durfte nichts übersehen. Gezielter Anschlag oder ein harmloser Unfall? Vielleicht war es nur ein ungeübter Jäger, ein Anfänger oder sogar ein Wilderer, der unvorsichtig in der Gegend herumgeballert hatte. Das musste er nun so schnell wie möglich herausfinden.

Zusammen mit ihm waren die Techniker eingetroffen, geleitet von der blassen, unscheinbaren Birgit Timmermann, von der Kessler aber gehört hatte, dass sie äußerst penibel und tüchtig sei. Wie sie jetzt auf ihn zukam, wirkte sie trotz des unvorteilhaften Schutzanzuges lächerlich jung und storchenbeinig, wie eine Studentin im ersten Semester.

»Habt ihr schon was gefunden?«, fragte Kessler begierig und musterte Birgits ernstes Gesicht.

»Komm mit, ich will dir was zeigen.« Sie lief ein Stück die Straße hinunter, weg vom Auto, und deutete auf ein dichtes Buschwerk, das noch Blätter trug. »Wir glauben, dass der Schütze hier auf den Wagen gewartet hat. Und zwar längere Zeit. Das Gras ist niedergedrückt, wir haben Fußspuren gefunden, und gleich, wenn es richtig hell geworden ist, werden wir nach DNA und Faserspuren suchen.«

Kesslers Puls beschleunigte sich. »Wenn der Schütze auf den Wagen gewartet hat, müssen wir davon ausgehen, dass genau dieser sein Ziel war.« Hörte sich gut an! Seine blauen Kinderaugen unter dem dunklen Haarschopf, die so viel sanfter und harmloser wirkten, als Kessler tatsächlich war, begannen zu strahlen. Vielleicht war das sein Glückstag heute! Sein erster selbstständiger Einsatz, und gleich ein Mordanschlag, wie es aussah.

»Ich würde vorschlagen, dass wir die Hunde anfordern«, sagte Birgit Timmermann ernst und zückte bereits ihr Handy.

Kessler grinste. »Habe ich schon, in weiser Voraussicht. Sie müssten jede Minute da sein!«

Als er hinüber zu Heiko Kern ging, um ihm mitzuteilen, was er eben erfahren hatte, musste Kessler sich zusammenreißen. Es ging nicht an, dass er angesichts der ernsten Lage strahlte wie ein Honigkuchenpferd. Je näher er dem Kollegen kam, desto ernster und bedenklicher wurden seine Gesichtszüge.

Der Tierarzt hatte den Kater dabehalten, da Armgard Morheden auf einer Obduktion bestand. Als sie aus der Praxis traten, fragte Benthien, ob er sie nach Hause fahren könne, doch in dem Augenblick klingelte sein Diensthandy. Es war Juri Rabanus.

»John, wir müssen dringend in den Kleiseer Koog. Auf der Strecke Niebüll-Dagebüll wurde ein Mann überfahren, der sich im Gleisbett aufhielt. Die Kollegen aus Niebüll sind bereits vor Ort und haben uns benachrichtigt. Sie meinen, es könnte ein vorsätzliches Tötungsdelikt sein. Ich habe Thyra und die Spurensicherung verständigt. Fitzen und ich sind gerade auf dem Weg zum Auto.«

Benthien hörte im Hintergrund, wie sein Kollege die breite Treppe im alten, denkmalgeschützten Polizeipräsidium hinunterlief. Er klang etwas außer Atem.

»Warum übernehmen die Kollegen in Niebüll nicht selbst?«

»Die sind noch immer mit dem Großbrand im Seniorenheim beschäftigt«, erklärte Rabanus, und Benthien fiel ein, dass Kommissar Kern aus Leck ihm schon so etwas erzählt hatte. »Inzwischen hat sich herausgestellt, dass es vier Tote gegeben hat, und man geht von Brandstiftung aus. Ihre Kapazitäten sind erschöpft.«

Benthien wusste, dass die Kripo in Niebüll nur mit vier Stellen besetzt war. »Okay, ich fahre sofort hin«, sagte er zu Rabanus. »Bin sowieso schon in der Nähe. Bis gleich.«

»Sie müssen los«, sagte Armgard Morheden und holte ihr Handy aus der Jeanstasche. »Ich rufe mir ein Taxi.«

Benthien betrachtete sie besorgt. »Fahren Sie nach Hause?«

»Nein, ich will zu meiner Schwester in die Klinik. Sie macht sich Sorgen um Artus. Ich muss ihr schonend beibringen, dass er tot ist.«

Kapitel 3

Die Welt ist kein Machwerk und die Tiere sind kein Fabrikat zu unserem Gebrauch. Nicht Erbarmen, sondern Gerechtigkeit ist man den Tieren schuldig.

Arthur Schopenhauer (1788–1860), deutscher Philosoph

»Der arme Kerl wurde förmlich zerrissen«, sagte Ralf Dryfurth, Oberkommissar aus Niebüll, den man für kurze Zeit von den Ermittlungen im Seniorenheim abgezogen hatte. Er deutete auf die Abdecktücher, die auf den Gleisen, auf dem schmalen, asphaltierten Weg entlang der Bahnlinie und auf dem durchnässten Feld lagen – schneeweiß im Dunst leuchtend, als wären sie ein Vorgeschmack auf den ersten Schnee des kommenden Winters. Benthien versuchte, nicht daran zu denken, was sich darunter verbarg. Eine einzelne Abdeckung lag auf der anderen Seite der eingleisigen Bahnlinie auf einer Rinderweide und wurde von einem Streifenbeamten bewacht. Er hatte dafür zu sorgen, dass die sechs oder sieben Schwarzbunten, die ganz in der Nähe im Gras lagen und neugierig herüberäugten, diesen tragischen Überresten eines Menschenlebens nicht zu nahe kamen. Benthien hatte insgesamt neun dieser weißen Planen gezählt, verstreut auf einer Strecke von fast einem halben Kilometer. Dazwischen lagen in Fetzen gerissene, dicke Schaumstoffteile, die möglicherweise einmal eine Matratze gewesen waren.

Der T4 der »Norddeutschen Eisenbahngesellschaft Niebüll GmbH«, abgekürzt neg, einer Privatbahn, stand rund vierhundert Meter von ihnen entfernt im Nebel. Er war leer. Die wenigen Passagiere, die so früh schon unterwegs gewesen waren, hatten den restlichen Weg nach Dagebüll Mole, von wo aus die Fähren nach Föhr und Amrum abgingen, per Bus zurückgelegt. Dryfurth hatte die Strecke sperren lassen, und die neg hatte auf Busverkehr umgestellt. Der Zugführer und der Fahrkartenkontrolleur, die sich beide zum Zeitpunkt des Zusammenpralls im Zugwagen befunden und den Mann auf den Gleisen gesehen hatten, waren inzwischen ins Krankenhaus gebracht worden.

»Ich kenn die beiden ganz gut«, sagte Dryfurth schockiert, »Owe Molt, der Zugführer, war früher mein Nachbar. Und die Frau vom jungen Nanning hat gerade vor ein paar Tagen was Kleines auf die Welt gebracht. Und nu das …«

»Haben sie noch was gesagt, ehe sie in die Klinik kamen?«

Dryfurth nickte und fuhr sich mit der Hand übers Kinn. »Nanning, der arme Kerl, war ganz durcheinander. Meinte, dass er noch nie so wilde Augen gesehen hätte, ganz unmenschlich hätten die ihn angesprungen aus einem schneeweißen Gesicht, und grün wären sie gewesen, grün wie bei einem Raubtier … also, der konnte sich gar nicht mehr beruhigen. Und Owe hat nur unverständliches Zeugs gestammelt. War natürlich der Schock!«

Benthien dachte bei sich, dass Nanning in Anbetracht der Sichtverhältnisse im diffusen Dämmerlicht erstaunlich viel gesehen hatte. »Sind die Passagiere vernommen worden?«

»Ja, aber die haben nichts bemerkt. Die meisten haben gedöst. Waren ja auch nur ein paar Männeken.« Dryfurth unterbrach sich, als er zwei Fußgänger bemerkte, die eilig über das nasse Feld gestiefelt kamen. Ihre großen Kameras waren nicht zu übersehen. »Wer hat denn diese Pausenclowns informiert, verflucht!«, knurrte Dryfurth und wollte schon auf die beiden losrasen, doch Benthien hielt ihn zurück.

»Wir müssen das anders organisieren. Diese Abgrenzung ist völlig unzureichend.« Er zeigte auf das weiß-rote Flatterband, das viel zu wenig Abstand zu den einzelnen Leichenteilen ließ. »Außer dem Flatterband müssen noch andere Absperrungen her und mindestens zwanzig Beamte, die rund um das Areal Wache stehen. Wenn ich eines hier nicht gebrauchen kann, dann die Presse!«

»Wie lange wird das eigentlich noch dauern, bis die Kriminaltechnik da ist?«, monierte Dryfurth, ein mürrisch wirkender, korpulenter Mann von Anfang fünfzig, der nicht aufhörte, sich mit einem Taschentuch den Schweiß abzuwischen, der ihm trotz des kühlen Novemberwetters unaufhörlich auf die Stirn trat.

Benthien beobachtete, wie zwei Streifenbeamte die beiden Reporter vertrieben, die außer Rufweite aber schon wieder stehen blieben. »Sie müssten jeden Augenblick kommen, schätze ich.«

Missmutig zog Dryfurth sein Smartphone aus der Tasche und gab eine Nummer ein. Trotz der eher frischen Temperaturen trug er nur Jeans und einen Norwegerpullover über dem gewaltigen Bierbauch, dazu die unvermeidlichen Gummistiefel. Um den Hals hatte er einen langen Wollschal geschlungen, den eine ungeschickte Hand gestrickt hatte. »Ralf hier. Gib mir mal Schimmelpfennig«, bellte er in sein Mobilphone, als sich endlich jemand meldete. Benthien hoffte von Herzen, dass die Beschaffung von zwanzig Streifenbeamten nebst diverser Absperrgitter ›Schimmelpfennigs‹ Fähigkeiten nicht übersteigen würde.

Benthiens Handy meldete sich. Er ging ein paar Schritte zur Seite und hatte eine Sekunde später Thyra Kortums klare, energische Stimme im Ohr. Sie verlangte zu wissen, was er inzwischen vor Ort herausgefunden habe.

»Was glaubst du, wo wir hier sind?«, sagte Benthien und gab sich auch gleich selbst die Antwort: »Wir sind hier auf dem flachen, grünen Marschland, umgeben von Feldern und Weidevieh. In ein paar hundert Metern ist das Land zu Ende, da lauert die nasse, wilde Nordsee. Aus Flensburg ist außer mir noch niemand da, noch nicht mal die Techniker. Ich bin ganz allein auf weiter Flur, wenn man von einem ziemlich schweigsamen Kollegen namens Dryfurth absieht, und ein paar verstreuten Jungs der Einsatztruppe. Ach ja, zwei Typen von irgendeinem Lokalblatt stehen auch noch auf der Wiese herum. Außerdem liegen hier zahlreiche Leichenteile …«

»Sag mal, mien Jung, hast du Quasselwasser getrunken oder bist du besoffen?«, fragte die Oberstaatsanwältin. Ihre Stimme klang mitfühlend, und das war, wusste Benthien, durchaus nicht gespielt. Thyra Kortum hatte vollstes Verständnis für jeden, der nach einer durchzechten Nacht mit dickem Kopf unverhofft an einen Tatort gerufen wurde, um dort zu ermitteln, und war bereit, ihm mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Nur, dass John gar nichts getrunken hatte, außer zwei einsamen Gläsern Wein gestern Abend auf seiner Sylter Düne.

»Außerdem liegen hier verschiedene Leichenteile«, wiederholte Benthien, »neun insgesamt, glaube ich, aber es ist fraglich, ob wir schon alle gefunden haben. Ich glaube, der Kopf wird noch gesucht …«

Thyra schwieg. So hart im Nehmen sie auch war, das hatte ihr die Sprache verschlagen. »Ist es denn sicher, dass er ermordet wurde?«, fragte sie, plötzlich ganz leise.

»Er war mit beiden Händen an die Gleise gefesselt. Wie sollte man das sonst interpretieren? Ein grausamer, einsamer Tod hier im Nebel in der Marsch …«

»So ’n Schiet aber auch! Und ich wollte mir heute Morgen meine Hühneraugen wegschneiden lassen … Hab endlich einen Termin gekriegt. Du weißt doch, meine Fußpflegerin hat einen Terminplan wie der Chef der EZB. Oh Mann!«

Benthien wusste, dass Thyra ein großes Herz hatte. Sie ging an keinem Obdachlosen vorbei, ohne ihm nicht einen Fünfer oder wahlweise einen Becher Kaffee in die Hand zu drücken. Man merkte ihr an, wenn sie jemanden nicht mochte, sie trank wie ein Major und war trotz ihrer schicken Kostüme und Pumps der uneitelste Mensch, den er kannte. Manchmal allerdings, wenn die Emotionen hochkochten, geriet ihr das WernickeAreal durcheinander, jene Region im Gehirn, wo unter anderem das Gehörte verarbeitet wird. Dann dachte sie das eine, aber was sie sagte, war etwas ganz anderes. Seine drastische Beschreibung, dachte John, musste Thyra ganz schön mitgenommen haben.

»Zieh vernünftige Laufschuhe an und setz dich ins Auto«, sagte Benthien, »da wirst du nicht drum herumkommen. Fitzen und Rabanus und alles, was Flensburg an Kriminaltechnik zu bieten hat, müssten auch bald hier sein.«

»Weiß man schon, wer die Leiche ist?«, fragte Thyra kleinlaut, vielleicht, um ein wenig Trost von Benthien zu bekommen oder um ihre Abfahrt noch weiter hinauszuschieben.

»Thyra! Wie soll das gehen, ohne Kopf und mit leeren Taschen?«

Auch Benthien nahm nur selten ein Blatt vor den Mund.

Kaum hatte er das Handy weggesteckt, klingelte es schon wieder. Das Display verriet ihm, dass Tommy Fitzen anrief, sein Kollege, alter Schulfreund, fröhlicher Chaot und Sargnagel. »Wo strolchst du denn rum?«, meldete sich Benthien. »Sind wir vielleicht am Nord-Ostsee-Kanal gelandet oder auf dem Weg nach Dänemark? Haben sie dir kein Navi mitgegeben?«

»Dir scheint’s ja richtig dreckig zu gehen, mein Alter«, sagte Fitzen nachsichtig. »Aber nur die Ruhe, Juri und ich sind gleich da. Im Moment stehen wir allerdings auf ’ner Wiese, und ’ne Kuh glotzt uns an. Bin mir nicht sicher, ob sie uns wegfahren lässt. Ich glaube, wir müssen nach rechts, aber Juri denkt, wir sind schon zu weit gefahren und sollten jetzt nach links in Richtung Blocksberg und Kleiseer Koog fah…«

»Juri hat recht, wie immer. Wo stecken denn Claudia Matthis und ihre Jungs vom Erkennungsdienst?«

»Der Tatortbus war die ganze Zeit hinter uns, aber dann haben wir ihn irgendwie verloren.«

»Dann hör jetzt auf, Juri abzulenken, und macht, dass ihr herkommt. Diese ganze Ansammlung von Menschen und Autos, von der Bahn ganz zu schweigen, müsste doch auf diesem leeren, platten Land kilometerweit zu sehen sein, selbst für einen Blinden mit Krückstock!«

Benthien beobachtete aus den Augenwinkeln, dass Dryfurth, der bisher pausenlos telefoniert hatte, auf ihn zukam. »Meine Leute haben den Kopf gefunden«, meldete er und zeigte in Richtung Steuerwagen. »Dort vorn liegt er, direkt zwischen den Rädern. Wollen Sie ihn sehen?«

Zehn Minuten später war Benthien wieder an der Stelle, an der er seinen Wagen geparkt hatte. Es war eine schmale Straße, die parallel zur Bahnlinie verlief. Hier mussten der oder die Täter langgefahren sein, bevor sie das Opfer an die Schienen gefesselt hatten. Und nun waren alle Spuren durch die Einsatzfahrzeuge und unachtsames Begehen zerstört.

Benthien überquerte die Bahntrasse und lehnte sich an den Weidezaun. Eine junge Kuh kam neugierig auf ihn zu. Sie war fast gänzlich schwarz und glänzte wie frisch gewaschen. »Du bist ja eine Schöne«, sagte Benthien. Vorsichtig fuhr er mit einem Finger über die Blesse, dort, wo sich die Haare teilten und ein Wirbel entstanden war. Das Tier hielt ganz still, es war wohl an Menschen gewöhnt. Nur die Ohren bewegten sich hin und her. Benthien erzählte der jungen Kuh gerade, wie gut sie es hatte, dass sie draußen auf der Weide sein durfte und nicht ihr ganzes Leben im Stall verbringen musste, als ihm jemand auf die Schulter schlug.

Fitzen natürlich!

»Seit wann sprichst du mit Rindviechern?«, fragte er grinsend.

»Seit ich dich kenne«, gab Benthien zurück. »Aber nett, dass ihr auch schon da seid!«

Oberkommissar Fitzen sah aus wie immer: abgewetzte Jeans, Sweatshirt, Dreitagebart, die verwirbelten Haare länger, als die Polizei erlaubte, die lange Lederjacke abgeschabt und speckig. Aber beneidenswert braun war er von seinem Urlaub auf den Seychellen. Frauen fielen immer wieder auf seine verwegene Mischung aus Macho- und Welpencharme herein, die er allerdings ganz unbewusst konservierte.

Neben ihm stand Juri Rabanus, ein stiller, dunkler, eher melancholischer Typ. Juri war Hauptkommissar und seit fünf Jahren bei der Flensburger Kripo. Benthien schätzte seine Zuverlässigkeit, sein selbstständiges Denken, seine Kollegialität. Vor zwei Jahren hatte er bei einem Autounfall mit Fahrerflucht seine Frau und sein ungeborenes Kind verloren, seitdem herrschte noch immer Eiszeit in Juris Seele – wie Lilly es einmal ausgedrückt hatte. Trotzdem versuchte er, schon seiner kleinen Tochter wegen, ein normales Leben zu führen und den Alltag als alleinerziehender Vater mit einer sechsjährigen Tochter zu meistern. Benthien vermutete stark, dass Lilly Juri Rabanus nicht ganz abgeneigt war, und fragte sich, warum ihm das einen kleinen Stich versetzte. Übrigens, wo steckte Lilly eigentlich?

»Was ist mit Kollegin Velasco los? Habt ihr sie in Flensburg vergessen?«

»Lilly kümmert sich um unseren Neuzugang, Kollege Lester Smythe-Fluege«, berichtete Rabanus. »Gestern war sein erster Arbeitstag, nachdem er ja in Hannover noch eine Weile beschäftigt war.«

»Ab sofort die ›Schmeißfliege‹ genannt«, ergänzte Fitzen.

»Aber nur von dir!«

Fitzen beäugte Juri. »Glaubst du, ich will mir jedes Mal die Zunge verknoten, wenn ich den Namen ausspreche? Konnte er sich nicht einfach mit ›Flüge‹ begnügen?«

»Schluss jetzt«, sagte Benthien. Eine von Fitzens unzähligen sonderbaren Eigenschaften war es, Namen nach seinem Gusto zu verändern, aber darüber wollte er jetzt nicht diskutieren. »Kurzes Briefing, Folgendes ist passiert: Heute, Dienstag, gegen zwanzig nach sieben entdeckte der Zugführer der neg, Owe Molt, plötzlich einen Menschen im Gleisbett, zwischen den Schienen liegend, direkt vor dem Steuerwagen. Nanning, der Zugbegleiter – keine Ahnung, wie der mit Nachnamen heißt – hielt sich zu diesem Zeitpunkt in der Fahrerkabine auf und sah den Mann ebenfalls. Er sagte, seine ›wilden grünen Augen‹ seien ihm aufgefallen.«

»Das will er in der Dunkelheit gesehen haben?«, fragte Rabanus skeptisch.

»Die Scheinwerfer der Bahn fielen ja aufs Gleis«, vermutete Fitzen.

»Der Bremsweg war annähernd vierhundert Meter lang«, fuhr Benthien fort. »Der arme Kerl hatte keine Chance, er wurde förmlich zerrissen. Gerade eben hat man seinen Kopf zwischen den Rädern der Bahn gefunden, er hing an irgendeinem Metallteil fest. In seinem Mund steckte ein Knebel.«

In Rabanus’ Gesicht arbeitete es. »Also kein Suizid.«

Benthien schüttelte den Kopf. »Bestimmt nicht! Ich muss euch leider was zeigen.« Er führte Fitzen und Rabanus zu einer der Abdeckplanen auf dem Gleis und entfernte sie. »Hier – ihr seht, die rechte Hand und das Handgelenk waren mit einem Seil an die Schiene gefesselt.« Der Arm war dicht hinter dem Handgelenk abgetrennt worden. Benthien erzählte, dass man inzwischen alle Körperteile gefunden habe und dass auch die linke Hand an das Bahngleis gefesselt war, bevor sie beim Überrollen abgerissen wurde.

»Kann trotzdem Selbstmord gewesen sein«, beharrte Fitzen.

»Du meinst, jemand war bei ihm, der ihn auf seinen Wunsch ans Gleis gefesselt und ihm außerdem einen Knebel in den Mund gesteckt hat?«, fragte Rabanus.

»Hat es doch schon gegeben, oder nicht? Sie haben Angst, dass sie’s in letzter Sekunde doch nicht tun, und sorgen dafür, dass sie nicht weglaufen können.«

»Aber sie lassen sich dann meistens nicht auch noch knebeln! Weiß man schon, wer er ist?«, fragte Rabanus.

»Vielleicht finden es unsere Niebüller Kollegen bald heraus«, sagte Benthien. Er beobachtete, wie der Bus der Spurensicherung, der endlich eingetroffen war, auf dem Acker parkte. Als Claudia Matthis und fünf Mitarbeiter ausstiegen, ging er ihnen rasch entgegen.

Kapitel 4

Ein warmes Gefühl für die Leiden der Tiere ist immer ein Zeichen hoher Zivilisation.

Selma Lagerlöf (1858–1940), schwedische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin

Inzwischen waren Absperrgitter, sogenannte Mannesmanngitter, auf einem Gebiet aufgestellt worden, das mindestens tausend mal tausend Meter maß. Da man auf eingezäunte Viehweiden Rücksicht nehmen musste, war der Verlauf der Absperrung nicht überall geradlinig, so dass statt zwanzig Mann an die dreißig aufgeboten werden mussten, um das Areal zu überwachen und zu verhindern, dass Neugierige über die Wiesen liefen. Ein enormer Aufwand. Man hatte uniformierte Kollegen aus der ganzen Region zusammengezogen, sogar eine Hundertschaft aus Eutin war gekommen. Weil nicht genug Gitter vorhanden waren, hatte man sie streckenweise mit Flatterband verbunden.

Kurz nach den Kriminaltechnikern war auch Thyra Kortum – eigentlich Dr. Kortum, aber auf ihren Doktortitel verzichtete Thyra im Allgemeinen – mit ihrem Fahrer eingetrudelt, einem jungen, schüchternen Referendar, den sie energisch unter ihre Fittiche genommen hatte.

Benthien sah mit Staunen, dass die Oberstaatsanwaltschaft – klein, kompakt, die lockigen blonden Haare wie immer tadellos gelegt – tatsächlich ihre Pumps mit derben Sportschuhen vertauscht hatte.

»Wir wären schneller da gewesen, wenn ich gefahren wäre«, sagte Thyra, die berüchtigt war für ihre Fahrweise. »Bobo schleicht wie ein alter Mann mit Hut durch die Gegend. Er hat keinen Hintern in der Hose«, setzte sie flüsternd hinzu, »nicht so wie du.« Sie war eine Freundin seiner Mutter gewesen und kannte ihn schon, seit er ein kleines Kind gewesen war.

»Lass uns zur Sache kommen«, sagte Benthien. Er informierte sie über das wenige, das sie bisher wussten, und übergab sie dann Rabanus, der ihr einige der verstreuten Leichenteile zeigte. Der Fotograf war im Augenblick mit Detail- und Nahaufnahmen der einzelnen Körperteile beschäftigt, bevor er vollsphärische Bilder der Gegend schießen würde mit einem System, das eine nachträgliche, interaktive Begehung des Unfallortes am Bildschirm erlauben würde.

Kurz darauf kam Claudia Matthis auf ihn zu. Die Leiterin der Kriminaltechnik war eine attraktive Enddreißigerin und alleinerziehende Mutter einer Vierzehnjährigen. Benthien schätzte ihre Kompetenz und Direktheit. Sie redete nicht lange drum herum, sondern sagte, was sie zu sagen hatte, aber auch kein Wort mehr.

Sie seufzte, als sie bei ihm angelangt war. »Mensch, heute ist ja was los! Schüsse auf der Landstraße, ein Brand und ein Toter im Gleisbett. Ich habe mir inzwischen die traurigen Überreste angesehen. Das Einzige, was ich dir bis jetzt sagen kann, ist, dass der Mann mit einem Palstek an die Schienen gefesselt wurde. Das Seil ist ein einfaches Hanfseil, relativ alt und verschmutzt. Wenn wir Glück haben, könnten uns die Schmutzpartikel Aufschluss darüber geben, wo das Seil herkommt oder wo es gelagert wurde. Außerdem könnte es darauf hinweisen, dass sich der Täter mit Seemannsknoten gut auskennt, also vielleicht Segler ist. Diese gelben, flusigen Teile scheinen von einer alten Schaumstoffmatratze zu stammen. Offenbar wurde das Opfer darauf festgebunden. Warum auch immer.«

»Habt ihr irgendwelche Hinweise auf die Identität des Mannes gefunden?«

»Keine Papiere, aber ein Tattoo auf dem rechten Unterarm. Scheint ziemlich neu zu sein.«

»Ein Knast-Tattoo?«

»Glaube ich nicht. Dafür ist es zu professionell gemacht. Man könnte aber die ehemaligen Insassen der umliegenden JVAs überprüfen.«

Benthien dachte an den Kopf, den er sich vor ein paar Minuten hatte ansehen müssen und der seltsamerweise fast unversehrt war – abgesehen davon, dass er am Hals vom Körper abgetrennt worden war. Der Mann war relativ jung gewesen, schätzungsweise zwischen achtundzwanzig und fünfunddreißig. Sein schmales Gesicht hatte eine ungesunde, graue Farbe gehabt, unregelmäßige Bartstoppeln hatten nicht gerade zum guten Aussehen beigetragen. Die langen Haare waren zottelig, ungepflegt, ineinander verknotet, so als hätte er sie lange nicht gewaschen, die Kleidung wies Schmutz- und Farbflecken auf. Auf den ersten Blick wirkte er wie ein Obdachloser, der seit langem kein Badezimmer mehr von innen gesehen hatte. Was allerdings gar nicht ins Bild passte, waren die gepflegten Fingernägel. Benthien überlegte, ob der Mann vielleicht eine Weile von seinen Peinigern gefangen gehalten worden war, bevor man ihn an die Schienen gefesselt hatte.

»Ja, Esther Talley wird die Überprüfung machen. Gibt es sonst noch irgendwelche Erkenntnisse?«

Claudia Matthis verneinte. »Es ist noch ein bisschen früh dafür. Wir gehen davon aus, dass er mit einem Pkw hierher gebracht wurde, aber dass wir da noch verwertbare Spuren finden, bezweifle ich. Zu viele Leute sind hier inzwischen herumgetrampelt.«

»Ich habe Mantrailer-Hunde angefordert«, sagte Benthien hoffnungsvoll. »Vielleicht können sie die Spur des Opfers aufnehmen.«

Doch diese Hoffnung erwies sich als vergeblich. Man hatte den beiden Hunden die Jacke, die man dem Opfer ausgezogen hatte, unter die Nase gehalten, aber die Spuren der vielen Menschen und Autos verwirrten sie anscheinend. Dann aber schien der Riesenschnauzer eine Fährte aufzunehmen. Aufgeregt verfolgte er sie, auch der Belgische Schäferhund war plötzlich kaum noch zu halten. Benthien beobachtete verblüfft, wie der Hundeführer die Verfolgung nach kurzer Zeit abbrach, dabei aber Mühe hatte, die Hunde zum Stehen zu bringen.

»Was ist los?«, fragte Benthien, als der Hundeführer mit betretener Miene auf ihn zukam.

»Sie haben eine läufige Hündin gerochen. Das wird hier nichts mehr, tut mir leid. Wir müssen abbrechen.«

Während Benthien sich noch fragte, warum, zum Teufel, man nicht mit weiblichen Mantrailern arbeitete, die sich nicht für läufige Hündinnen interessierten, wurden die Hunde ins Auto geladen, und der Wagen entschwand seinen Blicken.

Auch die Oberstaatsanwältin war wieder abgefahren, nachdem sie mit einem immer bleicher werdenden Assistenten ein paar der Leichenteile begutachtet und mit Dryfurth und Claudia Matthis gesprochen hatte.

Fitzen balgte sich mit einigen Reportern herum, die immer wieder die Absperrungen zu überwinden suchten. Rabanus war unterdessen nach Niebüll in die Klinik gefahren, um den Zugführer und den Zugbegleiter zu vernehmen. Dryfurth und zwei seiner Leute waren unterwegs, um die Bewohner der umliegenden Häuser zu befragen. Allerdings waren die Häuser relativ weit entfernt, ohne direkte Sicht auf die Unfallstelle, weshalb sich Benthien nicht viel davon versprach.

Er selbst und Tommy Fitzen hatten inzwischen die meisten Fahrgäste der neg ausfindig gemacht und telefonisch befragt. Zwei Männer arbeiteten für die W.D.R. – die »Wyker Dampfschiffs-Reederei« am Anleger in Dagebüll, der eine im Mauthäuschen, der andere als Einweiser. Eine Frau war als Kellnerin im Bistro beschäftigt, eine andere im Fahrkartenverkauf. Drei weitere Fahrgäste arbeiteten in den Hotels. Keiner von ihnen hatte etwas Außergewöhnliches bemerkt, die meisten hatten vor sich hingedöst. Einige von ihnen waren erst erwacht, als sie bei der Notbremsung der Bahn von den Sitzen gerutscht waren.

Immerhin hatte Benthien die Namen der übrigen Passagiere erhalten, die auf den Inseln arbeiteten, und auch mit ihnen telefoniert. Leider wieder ohne Erfolg. Niemandem war ein Fahrzeug, ein Radfahrer oder Fußgänger auf der kurzen Strecke aufgefallen, die die Straße neben der Bahnlinie verlief. Zwei Männer gaben an, garantiert wach gewesen zu sein und auf der tatrelevanten Seite nach draußen in den langsam anbrechenden Morgen geschaut zu haben … allerdings, ohne an oder in der Nähe der Unfallstelle auch nur eine einzige Menschenseele zu sehen.

Benthien seufzte. Die Spurenlage war schwierig, zumal inzwischen fast alle Hinweise im unwegsamen Gelände zertrampelt waren. Nur das Weidevieh, das ihn mit sanften Augen anstarrte, hatte alles gesehen. Leider konnte er es nicht befragen. Am wichtigsten war jetzt, die Identität des Opfers so schnell wie möglich herauszufinden. Eine entsprechende Vermisstenmeldung hatte es nicht gegeben, daher brauchten sie vorübergehend die Hilfe der Medien. Nachdenklich sah er zu Fitzen hinüber, der sich noch immer mit den Presseleuten herumstritt, deren Anzahl sich inzwischen vervielfacht hatte.

Kurz entschlossen rief Benthien Madeleine Glasner an, die für Pressekonferenzen zuständige Beamtin in Flensburg. Er bat sie, gegen 17 Uhr eine Pressekonferenz einzuberufen. »Wirst du auch dabei sein?«, fragte sie. Benthien zog eine Grimasse. Das musste er wohl, obwohl er solche Veranstaltungen hasste. Zumindest würde er sie so kurz wie möglich halten und so wenig wie möglich preisgeben – gerade so viel, dass der Mann für jemanden, der ihn kannte und morgen die Zeitung las oder heute Abend Lokalnachrichten hörte, identifizierbar war. Nur gut, dass das Opfer eine barbusige Meerjungfrau als Tattoo auf dem Unterarm trug; das war fast so gut wie ein Personalausweis.

Er nahm wieder sein Handy und rief den dreihundert Meter entfernten Fitzen an, damit er den Reportern wenigstens den kleinen Leckerbissen einer Pressekonferenz vor die Füße werfen konnte. Er hoffte, dass sie dann endlich Ruhe geben und sich vom Schauplatz fernhalten würden.

Stunden später waren die Leichenteile eingesammelt und ins Rechtsmedizinische Institut nach Kiel gebracht worden. Die Kriminaltechniker in ihren weißen Anzügen waren noch immer auf Spurensuche. Dryfurth und seine Männer berichteten unterdessen, dass von den Befragten in den umliegenden Häusern und Gehöften keinem irgendwelche Besonderheiten aufgefallen waren. Juri Rabanus, der von der Klinik in Niebüll zurückgekehrt war, hatte ebenfalls nur Negatives zu berichten. Auch Owe Molt und Nanning Peters hatten in Nähe der Unfallstelle weder Autos noch Menschen gesehen. »Nur das Opfer zwischen den Gleisen, das sich ›irgendwie aufgebäumt‹ habe«, sagte Rabanus. »Peters ist noch immer ganz aus dem Häuschen.«

Als Benthien nach Flensburg zurückfuhr, versuchte er, das zu tun, was er immer tat, wenn er von einem besonders grausamen Tatort zurückkam: sein Denken ausschalten, sein Gehirn befreien von den belastenden, düsteren Bildern, die seine Seele quälten und die ihn oft bis in seine Träume verfolgten.

Er versuchte, sich auf etwas zu konzentrieren, das schön und unschuldig war und nichts von ihm verlangte – meistens war es die Natur, in diesem Fall eine Wiese, an der er vorbeifuhr, gesprenkelt mit wolligen, weißen Schafen. Sie grasten, dösten, und eine Dreiergang vergnügte sich damit, die Straße zu beobachten. Ein besonders dickes Schaf lag auf dem Rücken und wedelte mit den Beinen in der Luft herum. Benthien bremste scharf ab. Er sah sich um: Nirgendwo war ein Mensch zu sehen, kein Gehöft in Sicht. Fitzen und Rabanus, die hinter ihm fuhren, steckten noch hinter einer Straßenbiegung. Er versuchte sich zu erinnern, was er erst kürzlich gelesen hatte: dass es gefährlich für ein Schaf war, auf dem Rücken zu liegen, weil es sich nicht aus eigener Kraft auf die Beine stellen konnte und in dieser Lage elend zugrunde gehen musste.

Er sprang über den niederen Stacheldrahtzaun und ging langsam auf das Schaf zu, das stark zappelte. Er vermutete, dass es Angst hatte, und gab leise, beruhigende Laute von sich. Zwei weiße Schafe näherten sich und beäugten ihn neugierig.

Benthien, der nicht allzu viel von Schafen verstand, hockte sich neben das Tier ins Gras, wobei er versuchte, den stoßenden Beinen auszuweichen. Er packte den wolligen Rücken und fing an, das Schaf nach vorne zu rollen. Einmal in Schräglage, gelang es dem Tier rasch, wieder Boden unter die Hufe zu bekommen und aufzustehen. Mit einem lauten Blöken lief es davon, und auch die beiden neugierigen Beobachter widmeten sich wieder schweigend ihren Schafsdingen. Benthien schnaufte. Das Tier war nicht gerade ein Leichtgewicht gewesen. Vom Straßenrand ertönte Beifall. Fitzen und Rabanus standen grinsend neben der geöffneten Wagentür.

»Komm her, mein junger, schöner Held«, flötete Fitzen, »komm her und lass dich feiern!«

Benthien flankte über den Zaun. »Das Vieh wäre elend krepiert«, fauchte er Fitzen an, »wenn es nicht in kürzester Zeit wieder auf die Beine gekommen wäre!«

»Ja, und Schafe können nicht schwimmen, weil ihr Hintern voll Wasser läuft und sie dadurch absaufen«, gab Fitzen zurück. »Ich kenne diese Döntjes, aber …«

»Zufällig ist das kein Döntje, du Ignorant! Es stirbt, weil in dieser Lage der Pansen aufgast und der Stoffwechsel nicht mehr funktioniert. Einfach mal die Klappe halten, wenn du keine Ahnung hast!«

Benthien marschierte zu seinem Wagen zurück, stieg ein und fuhr mit aufheulenden Reifen davon. Im Rückspiegel sah er, wie Fitzen und Rabanus ihm völlig verdattert hinterhersahen.

Er beruhigte sich mit You know who I am