18,99 €

Mehr erfahren.

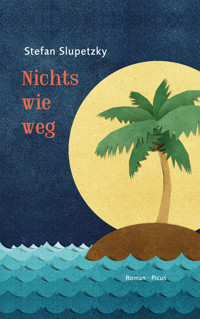

- Herausgeber: Picus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als Vera Baum von einem Tag auf den anderen ihren Geruchssinn verliert, bricht für die experimentierfreudige Zuckerbäckerin eine Welt zusammen. Nun muss sie ihren Beruf aufgeben und ihre Konditorei schließen – und zu allem Überfluss erwischt sie auch noch ihren Mann in flagranti mit ihrer besten Freundin. Zur gleichen Zeit wird in Finnland der Geldfälscher Onni Vitala aus der Haft entlassen. Rat- und mittellos kehrt er in seine ehemalige Fälscherwerkstatt zurück und wird dort von zwei albanischen Ganoven überrascht, die eine von der Polizei unentdeckte Menge an Falschgeld stehlen, um sie nach Wien zu bringen. Da es sich aber um fehlerhafte Blüten handelt, nimmt der ehrenwerte Fälscher Onni die Verfolgung auf, um die Geldscheine zurückzuholen und zu entsorgen. In Wien angekommen, trifft Onni auf Vera – eine zufällige, aber schicksalshafte Begegnung für beide …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Copyright © 2025 Picus Verlag Ges.m.b.H.

Friedrich-Schmidt-Platz 4/7, 1080 Wien

Alle Rechte vorbehalten

Grafische Gestaltung: Buntspecht, Wien

Umschlagabbildung: © kanate / iStockphoto

ISBN 978-3-7117-2161-7

eISBN 978-3-7117-5534-6

Informationen über das aktuelle Programm

des Picus Verlags und Veranstaltungen unter

www.picus.at

Stefan Slupetzky

Nichts wie weg

Roman

Picus Verlag Wien

Inhalt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Nachwort

1.

Manche Geschehnisse, die für die Menschheit zum Alltäglichsten gehören, können für einen Einzelnen den Untergang der Welt bedeuten. Der Tod eines geliebten Menschen beispielsweise, oder eine plötzlich auftretende schwere Krankheit. Denn der Einzelne verhält sich nun einmal zur Menschheit wie der Baum zum Wald. Ein Baum, den man vor lauter Wald nicht sieht.

Der Name jener Frau, deren Welt an einem Dienstag unterging, ohne dass sich die Menschheit daran störte oder auch nur Kenntnis davon nahm, fügte sich gut in dieses Bild. Die Frau hieß nämlich Vera Baum. Drei Wochen vor dem schicksalhaften Dienstag war sie vierzig Jahre alt geworden, und sie hatte dieses runde Wiegenfest mit ihrem Mann Sebastian und ein paar Freundinnen und Freunden in ihrem Lokal gefeiert, einer kleinen Zuckerbäckerei mit angeschlossenem Kaffeehaus. Die Geburtstagstorte hatte Vera selbst gebacken: eine exquisite Mandeltorte, überzogen mit karminroten und kobaltblauen Blumen aus Fondant, die zwischen grünen, aus Ganachecreme hochgezogenen Ranken blühten. Über diesem Blütenmeer ragte ein knorriger, aus Marzipan und hauchdünnem Krokant geformter Baum auf, dessen Äste kleine rot glänzende Äpfel trugen.

Veras Torte war ein Kunstwerk, das den üblichen drei Dimensionen der Bildhauerei zwei weitere hinzufügte: zunächst die raffinierte, ausgeklügelte Geschmackskomposition, die sich im Torteninneren verbarg und darauf wartete, sich in den Mündern der Geburtstagsgäste zu entfalten. Und dass der Taktstock zu dieser Aromensinfonie ein scharfes Messer war, und dass sie erst erklingen konnte, wenn das Werk zerschnitten und zerkaut, mit einem Wort zerstört wurde, verlieh der Kunst der Vera Baum die fünfte Dimension. Patisserie als süße philosophische Verbeugung vor der Endlichkeit des Seins, vergleichbar mit den Mandalas tibetischer Buddhisten: farbenfrohe, detaillierte Sandbilder, die nach oft wochenlanger Arbeit weggewischt und in den Fluss geschüttet wurden.

Nicht, dass Vera religiös gewesen wäre. Trotzdem zeigte sie sich offen für die Möglichkeit einer in allem waltenden mysteriösen Macht. Natürlich keiner denkenden und planenden, noch weniger einer moralischen und strafenden, sondern einer Art unfassbarer Kraftquelle, aus der sich das gesamte Universum speist. Auf der nicht nur die schon erforschten, sondern auch Myriaden unerforschter – und wahrscheinlich unerforschbarer – Naturgesetze fußen.

So wie das Gesetz des Glücks, das ja bekanntlich wie ein Vogel ist: Sobald man danach greift, ist es dahin.

Im Rückblick glaubte sie, schon damals, an ihrem Geburtstag, erste Anzeichen gespürt zu haben. Eine vage Vorahnung, als sie den ersten Bissen ihrer Torte kostete, ein Innehalten, eine winzige Irritation. Als würden die Geschmacksknospen auf ihrer Zunge stutzen und die Stirn runzeln. Ein flüchtiger Moment, zu kurz, um sich seiner bewusst zu werden. Auch ertönten da schon die Begeisterungsrufe ihrer Gäste. Sogar Astrid, ihre beste Freundin, die sich wegen ihrer schlanken Linie von Veras Backwerk fernzuhalten pflegte, nahm ein Tortenstück und stimmte in das allgemeine Lob mit ein. Der Einzige, dessen Enthusiasmus sich in Grenzen hielt, war Veras Mann. Sebastian lächelte, wie er fast immer lächelte, wenn es um seine Frau ging: süffisant. Sein Habitus war grundsätzlich von gnädiger Herablassung geprägt, aber sobald er Veras Zuckerbäckerei betrat, verdichtete sich dieser Dunst der Überheblichkeit zu einer Nebelwand der Präpotenz.

Die Präpotenz war übrigens auch seine einzige Potenz. Die einzige zumindest, die er in der Ehe auslebte. Wenige Jahre nach der Hochzeit hatte sich die Sexualität aus Veras und Sebastians Schlafzimmer zurückgezogen wie ein Bataillon entkräfteter Soldaten aus dem Kampfgebiet. Wobei man nicht behaupten kann, dass dieses Bataillon davor besonders hart um einen Sieg gerungen hätte. Sex schien für Sebastian nicht mehr als eine biologische Notwendigkeit zu sein – das einzige Verfahren, mit dem er einen Erben produzieren konnte –, und für Vera, die nun wirklich nichts gegen den Austausch körperlicher Zärtlichkeiten hatte, waren die lustlosen und alles andere als zärtlichen Berührungen Sebastians so ernüchternd, dass sie deren Ende nicht bedauerte. Sie wäre nie auf die Idee gekommen, die entkräfteten Soldaten wieder in das Kampfgebiet zurückzurufen, denn es gab auf diesem Schlachtfeld ohnehin nichts zu gewinnen: Nach unzähligen halbherzigen Scharmützeln stand so gut wie fest, dass Vera keine Kinder kriegen konnte. Jedenfalls nicht von Sebastian.

Das war vielleicht auch besser. An Sebastians Erscheinungsbild hatte sich Vera nie so recht gewöhnt, und bei der Vorstellung, ihr eigenes Kind könnte sich seinen Kleidungsstil zum Vorbild nehmen, drehte sich ihr Magen um. Ein Pubertierender mit Poppertolle, Polohemd und Quastenschühchen, sogenannten Tassel Loafers, an den Füßen? Dann doch lieber kinderlos.

Es würde also keinen Erben für Sebastians Firma geben, keinen kleinen Baum, um ihn dereinst auf seinen Chefsessel zu pflanzen. Was in Veras Augen halb erfreulich, halb betrüblich war. Erfreulich, weil die Klientel der Firma Island-Tree in erster Linie aus Vertretern krimineller Organisationen, Geldaristokraten und Finanzhaien bestand, betrüblich, weil die Immobilien, mit deren Handel sich Sebastian beschäftigte, oft malerisch, nicht selten magisch waren. Sie lagen nicht nur fern der Stadt, in deren Zentrum sich Sebastians vornehmes Büro befand, sondern abseits jeglicher Zivilisation. Die Firma hatte sich, wie ja ihr Name schon verriet, auf die Vermittlung und den Verkauf von Inseln spezialisiert.

Nicht alle diese Inseln waren im landläufigen Sinne Paradiese. Manche hatten nichts zu bieten als Geröll und kalten Wind und eine hohe Brandung; diese unwirtlichen Fleckchen eigneten sich aber immer noch als kleine Steuerparadiese, und sei es auch nur als Abschreibposten für den einen oder anderen Millionär, der lieber ein vollkommen nutzloses Stück Land kaufte, als einen Bruchteil seiner Dividenden an die Staatskasse zu überweisen. Sogar ein paar aufgelassene Bohrinseln hatte das Immobilienbüro im Angebot: perfekte Orte, um politische Gefangene wegzusperren oder mit chemischen Geheimwaffen zu experimentieren.

Sebastian hatte kein Problem mit seiner Klientel. Er strich für seine überaus diskreten Dienste unverschämte Provisionen ein, sodass sein Wohlstand sich im Lauf der Zeit dem Grenzbereich zum Reichtum angenähert hatte. In den zwanzig Jahren des Bestehens der Firma war er sogar selbst zum Inselherrscher aufgestiegen. So besaß er nicht nur einen sturmgepeitschten Felsen vor der Küste Irlands, der mit einer fingerdicken Kruste weißer Vogelscheiße überzogen war, sondern auch ein gut achtzig Meter langes Eisplateau im Norden von Spitzbergen. Diese beiden Liegenschaften hatten ihn nicht mehr gekostet als die Weißwandreifen seines überaus geliebten mintfarbenen Vespa-Rollers: ein symbolisches Entgelt für den Symbolwert völlig nutzloser, aber vom Meer umspülter Grundstücke, deren Besitzurkunden (neben einer weiteren Urkunde, die ihn als Eigentümer eines Grundstücks auf dem Mond auswies) in Gold gerahmt auf seinem Schreibtisch standen. Allerdings verwahrte er in seinem hinter einem Kunstdruck (Paul Gauguins Am Meer) verborgenen Tresor noch einen weiteren, vierten Kaufvertrag. Vor fünfzehn Jahren nämlich hatte er eine Gelegenheit beim Schopf gepackt, wie sie sich talentierten Unternehmern nur in allgemeinen Krisenzeiten bietet, und die Phase nach dem Platzen der amerikanischen Immobilienblase im Jahr 2008 konnte man zweifellos als eine solche Krisenzeit bezeichnen. Neben Millionen Menschen, die – gewissermaßen über Nacht – alles verloren, was sie besaßen, gab es auch noch ein paar solche, die so viel besaßen, dass sie gar nicht alles über Nacht verlieren konnten. Die aber in großer Angst verkauften, was sie nicht zu brauchen glaubten, um den Rest, den sie auf jeden Fall zu brauchen glaubten, finanziell gegen die Krise absichern zu können. Sie verkauften hektisch, überstürzt und weit unter dem Wert.

So war Sebastian Baum ein Eiland zugefallen, das den Inselträumen aller zivilisationsmüden Romantiker vollends entsprach: eine Koralleninsel im Stillen Ozean. Viertausend Kilometer von Australien entfernt, lag sie inmitten des Pazifiks wie ein kostbares Juwel; ihr Palmendach und ihre runde Form erinnerten auch wirklich an die grünen Perlen, die zweitausend Kilometer weiter östlich auf den Archipelen und Atollen Französisch-Polynesiens gezüchtet wurden. Takatakai (was auf Tongaisch tatsächlich nichts anderes als rund bedeutete) befand sich auf dem Staatsgebiet des Königreichs Tonga, und in diesem ohnehin so abgeschiedenen Reich gehörte sie auch noch zu den entlegensten Regionen: Mindestens drei Bootsstunden dauerte die Reise von der Inselgruppe Ha'apai, in der Takatakai gelegen war, zur Hauptinsel Tongatapu.

Ein junger Mann aus San José hatte Sebastian die Insel für ein Viertel ihres eigentlichen Wertes verkauft, um die Traktorenfabrik seines verstorbenen Vaters vor der Insolvenz zu retten. Und obwohl Sebastian einen Kredit aufnehmen musste, um das Schnäppchen zu bezahlen, hatte er nicht lange gezögert, denn über die kolossalen Wertzuwächse mancher Inseln wusste er auch damals schon Bescheid. So eine abgelegene Südseeinsel war, ob Krise oder nicht, eine brillante Geldanlage.

Dass Sebastian Tonga nie besucht hatte – weder mit Vera noch allein –, sprach Bände über seinen nüchternen und fantasielosen Charakter. Seine einzige Motivation zum Kauf der Insel war der zu erwartende Profit gewesen. Der Profit als Trostpreis für das Unvermögen, dieser Welt so etwas wie Magie abzugewinnen.

Warum hatte Vera ihn geheiratet? Natürlich hatte sie sich diese Frage manchmal gestellt. Sie war vom Land gekommen, ein naives junges Mädchen, das gerade erst die Ausbildung zur Konditorin abgeschlossen hatte, und Sebastian war für sie der Inbegriff des weltgewandten Stadtmenschen gewesen. Kultiviert und stilsicher, auch wenn sich seine Kultiviertheit auf das Tragen seidener Stecktücher beschränkte und sein Stil etwas von einem affektierten Zirkusäffchen hatte. Als ihr klar geworden war, dass es auch bei den Stadtmenschen eine gewisse Artenvielfalt gab, war es bereits zu spät gewesen: Vera Haberzettl war zu Vera Baum geworden. Und weil Vera, ganz egal, ob Haberzettl oder Baum, der festen Überzeugung war, dass man Versprechen halten müsse, hatte sie auch nie daran gedacht, sich von Sebastian zu trennen. Eine Ehe mochte ja in mancher Hinsicht ein Gefängnis sein, aber selbst im Gefängnis lassen sich auch eigene Wege gehen. Natürlich eher kurze Wege. Von der Zelle in die Küche beispielsweise.

Und genau das war auch Veras Weg gewesen. Mit ihren bescheidenen Ersparnissen hatte sie ein Geschäftslokal gemietet, es mit einer großen Küche, einer mittelgroßen Kuchentheke und sechs winzigen Kaffeehaustischen ausgestattet und sich dann zwischen Gebäckfüller und Teigmaschine, Apfelschälgerät und Zuckerlampe ihrer Kunst gewidmet – trotz der Unkenrufe ihres Mannes, der sie zwar am Herd sehen wollte, aber nur am häuslichen. Sebastians Warnungen vor einem baldigen Konkurs ihrer Konditorei sollten sich nicht bewahrheiten: Veras Lokal war schon nach kurzer Zeit so gut besucht, dass die Einnahmen nicht nur die monatlichen Kosten deckten, sondern Vera zudem einen jungen Kellner einzustellen erlaubten, der sich fortan um die mächtige Kaffeemaschine und die Gäste kümmerte. So konnte sie in aller Ruhe ihre magischen Aromenmandalas kreieren. In ihrer Küche war sie wie ein Vogel in der Luft oder ein Fisch im Wasser, völlig selbstvergessen und doch ganz sie selbst. Ihr Ich verschmolz mit all den Farben und Texturen, Düften und Geschmäckern, während ihre Hände wie zwei geistvolle, beseelte Lebewesen zwischen Früchten und Gewürzen, Backblechen und Rührschüsseln über die Arbeitsfläche tanzten.

Dieser tänzerischen Sinnlichkeit wohnte – bei aller Leichtigkeit und Eleganz – auch eine Prise von Resignation und Kummer inne. Denn das Backen war gewissermaßen nur ein Surrogat für all die anderen Leidenschaften, denen Vera gerne nachgegangen wäre. Reisen, Feiern, Lachen, Lieben, Leben beispielsweise. Insofern war ihre Backstube wie ein Ziergarten, in dem zurechtgestutzte Urwaldpflanzen wuchsen, Pflanzen voller Triebe, die sich hier, abseits der Wildnis, nicht entfalten durften.

Und Sebastian war der Bock in diesem Garten. Manchmal fragte Vera sich natürlich auch, warum er ausgerechnet sie zur Frau genommen hatte. Sie konnte es sich nur so erklären, dass Sebastian damals noch nicht wirklich wohlhabend gewesen war und seinen Mangel an Humor und Geisteskraft und Schönheit und Potenz und Empathie und Anstand noch nicht mit dem Reiz des Geldes hatte kompensieren können. Seine Chancen, eine Partnerin (sei es auch nur für eine Nacht) zu finden, waren also gegen null gegangen. Deswegen hatte er sich mit einem Restposten – einem naiven, unerfahrenen Provinzmädel – begnügt.

Doch das war nur die halbe Wahrheit, und die andere Hälfte war zu schmeichelhaft für Vera, als dass sie sie glauben hätte können: Sie hatte Sebastian vor zwanzig Jahren tatsächlich gefallen. Sie war nämlich eine hübsche Frau. Nicht hübsch auf eine Weise, wie man sie aus Hochglanzmagazinen kannte, sondern hübsch auf eine prunklose, zurückhaltende Art. Mit anderen Worten, keine Orchidee, sondern ein Gänseblümchen, eine kleine Margerite mit kastanienbraunen Haaren. Hätte sie sich eine selbstgefälligere Attitüde zugelegt, dann hätte sich wohl auf der Straße jeder nach ihr umgedreht. So aber war es nur Sebastian gewesen, der sich nach ihr umdrehte. Für ihn waren Frauen wie Immobilien: Ihr Wert bemaß sich an der Bausubstanz, nicht am Verputz; statt auf die Oberfläche achtete er auf die mögliche Rendite. Veras Anschaffung jedoch war eine Fehlinvestition für ihn gewesen, denn sie hatte sich sowohl geweigert, ihm als Vorführdame, als auch als Hausmädchen zu dienen. Also weder eine Frau, die kochte, putzte und die Wäsche wusch, noch eine, die er stolz erhobenen Hauptes als seine Eroberung präsentieren konnte.

Leider gab es auch für Vera selbst nicht viel, auf das sie stolz war. Abgesehen von ihren Backkünsten empfand sie sich als graue Maus. Dass ihr Selbstwertgefühl nicht ausgeprägter war, ließ sich auf ihre jämmerliche Kinderzeit zurückführen. Veras Vater hatte sich zwei Jahre nach ihrer Geburt bei einem Traktorunfall das Genick gebrochen, und die Mutter hatte einfach nicht genügend Liebe für vier Kinder, sieben Hühner, einen Hund, zwei Hektar Weingarten und einen großen Bauernhof aufbringen können. Umso weniger, als sie mit alldem plötzlich ganz allein dastand. Der Rest erklärte sich von selbst: Die kleine Vera wuchs in eine arbeitsreiche, aber unbedankte Existenz hinein. Schon mit fünf Jahren hatte sie alle Hände voll zu tun, während ihre drei älteren Brüder kaum je einen Finger rührten. Tradition nannte man das in Veras Dorf: Die Burschen waren in erster Linie damit beschäftigt, sich die Wänste vollzuschlagen und die Hörner abzustoßen, während sich die Mädchen um den Haushalt kümmerten. Den Weingarten versuchte Mutter Haberzettl – meist mithilfe von Saisonarbeitern – weiter zu bestellen, was ihr eher schlecht als recht gelang. Ihr Wein war zwar nicht giftig, aber sauer, und die Einkünfte gingen mit jedem Jahr zurück. Da blieb natürlich keine Zeit für Lobreden und Anerkennung, also kochte, wusch und putzte Vera, ohne je ein Wort des Dankes zu erhalten. Ihr ältester, schon verheirateter Bruder übernahm den Hof, als sie gerade sechzehn war, und seine Frau verdrängte Vera bald aus ihrem Wirkungskreis. Sollte nichts Schlimmeres passieren. In einem nahen Städtchen fand sie eine Lehrstelle als Zuckerbäckerin, und nach Beendigung der Lehre übersiedelte sie in die Hauptstadt. Zwei Tage, nachdem sie die Konditorei eröffnet hatte, wurde sie von einer Kundin für ihre Schwarzwälder Kirschtorte gelobt. Es traf sie wie ein Hammer. Das Gefühl der Wertschätzung war ihr so fremd, dass sie rot anlief und die überraschte Kundin vor die Tür setzte.

Aber zurück zu dem erwähnten düsteren Dienstag. Schon um sechs Uhr Früh, als Vera daran ging, den Marzipan für einen Baumkuchen in heißem Amaretto aufzulösen, merkte sie, dass etwas anders war als sonst. Sie fühlte sich in Watte eingepackt, auf eine dumpfe Weise abgekapselt von der Welt, nicht fiebrig, aber doch benebelt. Trotzdem war sie ganz bei sich, zu sehr bei sich, um in den üblichen meditativen Küchenzustand zu gelangen. Ihre Hände tanzten nicht an diesem Dienstag, sondern flatterten herum wie zwei nervöse Hühner.

Vera beugte sich über den Kochtopf, bis die Hitze ihre Wangen glühen ließ, und schnupperte. Auf ihrer Stirn mischten sich Dampf und Schweiß, ein Tropfen perlte über ihren Nasenrücken und fiel lautlos in das Amaretto-Marzipan-Gemisch. Sie schnupperte noch einmal, zog die Schwaden tief in ihre Lungen. Trotz der Hitze zog sich jetzt ein teigiger, blassgelber Farbton über ihr Gesicht. Sie hob die Hand und tauchte einen Finger in das brodelnde Gemisch. Der Schmerz fuhr ihr durch Mark und Bein, aber der Schmerz war ihr egal. Sie steckte den blutroten Finger in den Mund und kostete.

Sie schmeckte nichts.

Zwei weitere Schweißtropfen fielen in den Kochtopf, diesmal nicht wegen der Hitze. Diesmal war es Angstschweiß.

Eine letzte Aufwallung von Hoffnung, sich zu täuschen, ließ sie die Gemüselade ihres Kühlschranks öffnen. Sie entnahm ihr eine spanische Limette, biss, ohne die Frucht geschält zu haben, eine Hälfte ab und kaute.

Nichts. Da war nichts.

Vera starrte reglos auf die angebissene Frucht. Dann ging ein Ruck durch sie. Wie ein gefangener Vogel flatterte sie plötzlich durch die Küche, stieß sich an den Schränken und am Backofen die Hüften und den Kopf an, streckte sich nach Wandbrettern und riss die Laden auf, steckte sich eine Handvoll Zucker in den Mund und eine Handvoll Salz und eine Handvoll Pfeffer.

Erst nach einer Handvoll Minzblätter fing sie zu weinen an. Die Welt der Vera Baum hatte zu existieren aufgehört.

Vor einem Jahr war sie im Krankenhaus gewesen, um sich einen gutartigen Tumor aus der Halsbeuge schneiden zu lassen, eine Wucherung der Haut, die auch als Keloid bezeichnet wird. Nichts Gefährliches, aber auch nichts, womit sie sich gern in den Spiegel schaute. Nach dem Eingriff hatte man ihr eine Strahlentherapie verordnet, um ein Nachwachsen des Tumors zu verhindern. Die Gefahren der Bestrahlung waren ihr zwar nicht verschwiegen, aber doch als minimal bezeichnet worden. Neben Hals- und Nackenschmerzen, Müdigkeit und Übelkeit könne es in seltenen Fällen zu einer Störung des Geruchs- und des Geschmacksempfindens kommen, wobei sich das Risiko von Spätfolgen, zum Beispiel eines unheilbaren Geschmacksverlusts, im Kommastellenbereich bewege. Unwahrscheinlich wie ein Lottosechser, hatte ihr der Arzt damals gesagt.

Sie hockte auf dem Fliesenboden neben der Gefriertruhe und schaute auf die Rauchschwaden, die aus dem Kochtopf stiegen. Der Gestank verbrannten Marzipans hing in der Luft. Sie konnte ihn genauso wenig riechen, wie sie ihre Tränen schmecken konnte. Manche Menschen, dachte sie, wissen nach einem Lottosechser nichts mehr mit sich anzufangen. Der Gewinn raubt ihnen jeden Antrieb, jede Hoffnung, jedes Ziel. Sie sind ja schon am Ziel, ganz unversehens, mit einem Fingerschnippen.

In gewisser Weise fühlte Vera sich nun auch am Ziel, nämlich am Ende einer Sackgasse, aus der es kein Entkommen gab. Sie war mit ihrer Kunst am Ende, ohne Sinne hatte ihre Arbeit keinen Sinn mehr. Sich auf vorgegebene Backrezepte zu verlassen, lehnte sie aus guten Gründen ab. Für sie war das wie Malen nach Zahlen, ein monotones Nachbeten, das keinen Raum für Improvisationen ließ. Im Übrigen ließ sich nicht einmal mehr nach Zahlen malen, wenn man Salz nicht mehr von Zucker unterscheiden konnte.

Weil das Haus der Bäckerei von mehreren Parteien bewohnt wurde, zog Vera jetzt den Topf vom Feuer und drehte den Herd ab. Schließlich mussten ja nicht auch noch andere mit ihr untergehen. Sie verließ die Küche und durchquerte den Verkaufs- und Gastraum. Es war still und dunkel hier, aber als sie die Tür zur Straße öffnete, ertönte der schon tausendmal gehörte helle Klang des Glöckchens, das über dem Eingang hing. Sie hielt kurz inne, lauschte, trat dann aber, ohne sich noch einmal umzudrehen, ins Freie.

2.

Vera ging, sie wusste nicht wohin. Über der Stadt stieg fahl die Sonne auf, vom Park her konnte man zwei Amseln singen hören. An sich ein schöner, tröstlicher Gesang, den Vera immer schon gemocht hatte. An diesem Morgen aber klang er wie eine Verhöhnung.

Die Konditorei lag mittlerweile außer Sichtweite, und Veras Schritte wurden langsamer. Sie hatte das Lokal nicht abgesperrt, es war ja nun egal. In einer Stunde würde Marijan, der Kellner, kommen und sich schon beim Eintreten darüber wundern, dass es heute nicht wie üblich nach Vanille, Zimt und frischem Backwerk, sondern nach verbrannten Mandeln roch. Er würde durch den Gastraum in die Küche gehen, mit vorgerecktem Kopf und leisen Schritten, vielleicht würde er sich sogar einen der – als Waffe eher unwirksamen – Tortenheber von der Theke nehmen. Um nach ein paar zögerlichen Rufen und einem befangenen Blick in die Küche zu erkennen, dass Frau Vera, wie er sie zu nennen pflegte, nicht an ihrem angestammten Platz war. Dass sie die Konditorei entgegen ihrer Angewohnheit unversperrt zurückgelassen hatte. Und dass sie die Füllung für den Baumkuchen verdorben hatte, was in all den Jahren, in denen Marijan nun schon hier arbeitete, noch nie vorgekommen war. Das waren drei Alarmzeichen, wofür auch immer. Marijan würde gewiss an ein Verbrechen denken, an eine Entführung oder einen Mord, in jedem Fall an eine Katastrophe.

Und der Untergang der Welt ist ja nichts anderes als eine Katastrophe.

Vera ging. Sie ging mechanisch wie ein herrenloser Roboter, sie wollte Nichts wie weg von ihrem Laden, ihrer Gasse, ihrem Leben. Wohin sie stattdessen wollte, fragte sie sich nicht. Noch nicht.

Die Stadt erwachte langsam, rekelte sich noch ein wenig, schlug dann, weil es eben sein musste, die Augen auf. Die Amseln sangen nicht mehr, jetzt waren es die Tauben, die mit ihrem Gurren das Kommando übernahmen. Und die Menschen selbstverständlich, deren Stimmen und Motoren alles Gurren und Singen übertönten. Hinter Vera zogen zwei Touristen ihre Rollkoffer rumpelnd über das Straßenpflaster, während sie – zwar lauthals, aber unverständlich – über irgendetwas stritten, über ihr drang penetrant das Rattern eines Bohrhammers aus einem offenen Fenster, vor ihr knatterte ein Moped um die Ecke, das sich nicht entscheiden konnte, ob es wie ein alter Rasenmäher oder eine alte Kettensäge klang. Der Fahrer ließ den Motor aufheulen, bremste dann mit einem durchdringenden Quietschen und schob die Maschine rücklings zwischen zwei am Straßenrand geparkte Autos. Er stieg ab, ein Bär von einem Mann, trat auf den Gehsteig und stapfte auf Vera zu. Auf seinem breiten Schädel saß ein kleiner weißer Helm, der an den Korkfuß eines Federballs erinnerte, unter der knollenförmigen, ein wenig schiefen Nase wippte ein rotblonder Vollbart. Vera sah ihn mit geballten Fäusten auf sich zukommen, und noch vor einer Stunde wäre sie erstarrt oder zurückgewichen, aber jetzt war es ihr gleich. Was immer dieser Hüne wollte, konnte er von ihr aus haben. Denn das Wertvollste, so dachte sie in diesem Augenblick, hatte sie ohnehin verloren.

Der Bär starrte sie an, nein, er starrte durch sie hindurch. Die grauen Augen hinter sie gerichtet, ging er breitbeinig an ihr vorbei, so nah, dass sie ihn riechen hätte können, hätte sie noch etwas riechen können. Aber hören, das konnte sie sehr wohl noch.

Ein sonorer Schrei, gefolgt von aufgeregten Männerstimmen: jenen der zwei streitbaren Touristen mit den Rollkoffern. Die Ausrufe der beiden steigerten sich zum Gebrüll, und eine dritte Stimme mischte sich nun – tief und laut – dazu, anscheinend die des Mopedfahrers.

Vera drehte sich nicht um. Wozu auch? Nichts konnte so wichtig sein, dass sie die warme Suhle ihres Selbstmitleids dafür verlassen würde. Hinter ihr ein Poltern, Schnauben, Ächzen: die Geräusche eines Kampfes, wie sie sie nur aus dem Kino kannte. Aber Vera drehte sich nicht um. Zu sehr war sie in ihrem eigenen Film gefangen.

Als der Bär erneut in ihrem Blickfeld auftauchte, konnte sie sehen, dass er den beiden Männern ihr Gepäck geraubt hatte. Er hielt die schwarzen Rollkoffer unter den Armen, als er wieder zu seinem geparkten Moped ging. Sie schienen schwer zu sein. Vor allem aber waren sie sperrig. Und so zog der Rotbart sie mit seiner linken Hand hinter sich her, nachdem er die Maschine angeworfen und aus der Parklücke manövriert hatte. Ein wenig wackelig, weil einhändig, tuckerte er den Fahrstreifen entlang, ein weiß behelmter Bär auf einem Rasenmäher, und die Koffer schlingerten hinter ihm her wie Spielzeugenten hinter einem Kleinkind. So fuhr er in Schlangenlinien bis zur nächsten Kreuzung und bog um die Ecke.

Hinter Vera wurden jetzt wieder die Stimmen der bestohlenen Touristen laut. Halb wütende, halb schmerzerfüllte Stimmen: Die zwei Männer schimpften anfangs noch hinter dem Bären her (trotz der für Vera unverständlichen, weil fremden Sprache ließ ihr Tonfall keinen Zweifel am beleidigenden Inhalt ihrer Worte zu), schienen sich bald aber auch gegenseitig zu beflegeln.

Vera musste sich verärgert eingestehen, dass sie die Angelegenheit zu interessieren begann. Verärgert, weil sie eigentlich nicht die geringste Lust verspürte, sich mit den Problemen anderer Menschen zu befassen. Ihre eigenen waren schließlich groß genug, so groß, dass sich im Grunde alle anderen Menschen mitleidig um sie scharen hätten müssen. Aber nein, sie war die Einzige, die sich bedauerte, und jetzt begann selbst dieser schwache Trost zu schwinden. Aufflackernder Zorn und aufkeimendes Interesse: eine säuerliche Mischung, unvereinbar mit der dumpfen Honigsüße ihrer Trübsal. Wie ein Niesreiz, dem keine befreiende Entladung folgt.

Der Streit in Veras Rücken wurde immer heftiger. Sie seufzte – und drehte sich um.

Die beiden Männer waren um die vierzig. Dunkelgraue Anzüge, die oberen Hemdknöpfe geöffnet. Auf den schwarzen Brusthaaren glänzten Goldkettchen. Der kleinere der beiden hatte einen kurz geschnittenen, aber dichten und scharf abgegrenzten Vollbart, der wie eine aufgeklebte Bartprothese wirkte, und der Größere trug einen dünnen Schnurrbart, wie er bei den Gigolos der zwanziger Jahre modern gewesen war. Mit anderen Worten: Sie sahen aus wie Mafiosi. Offensichtlich waren sie das auch: Der Größere, der ein blaugrünes Veilchen auf dem rechten Auge hatte, hielt mit einem Mal eine Pistole in der Hand, der Kleinere, der aus der Nase blutete, ein Springmesser. Es schien, als machten sie sich gegenseitig Vorwürfe, die Waffen nicht sofort gezückt zu haben. Nun war es zu spät: Sie waren um einen Nasenbeinbruch und ein blaues Auge reicher, aber um zwei Koffer ärmer.