Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe

- Sprache: Deutsch

Nico – Andy Warhols Muse, charismatische Sängerin, Ikone der Sechziger.

Die junge Christa Päffgen ist anders – groß, still und schön wird sie das erste Supermodel Deutschlands. Doch das genügt ihr bald nicht mehr, sie geht nach Paris und nennt sich »Nico«. Als blonde Femme fatale spielt sie in Fellinis »La Dolce Vita« und verliebt sich in Alain Delon, die Affäre scheitert jedoch. Dann erkennt Andy Warhol in ihr seine Muse, und sie wird als düstere Chanteuse von Velvet Underground zur enigmatischen Ikone der Sechziger. Stets bleibt Nico jedoch auf der Suche nach der Essenz hinter ihrer Schönheit, nach ihrer Stimme als Musikerin – bis sie Jim Morrison trifft, den Sänger von The Doors, der sie ermutigt, eigene Songs zu schreiben. Eine Begegnung, die alles verändert …

Eine Frau, die alle Konventionen ihrer Zeit sprengte, und ihre Suche nach sich selbst in der wilden Bohème der Sechziger.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Christa ist anders als andere Mädchen – größer, stiller, schöner. Vorm Berliner KaDeWe entdeckt, wird sie schon bald das internationale Supermodel „Nico“, ist auf dem Cover der Vogue zu sehen, spielt in Fellinis La Dolce Vita mit. In New York wird sie in der „Factory“ zu Warhols Muse und schließlich als raue Stimme von Velvet Underground zur weiblichen Verkörperung von Sex, Drugs & Rock ’n‘ Roll. Immer jedoch bleibt sie auf der Suche – nach ihrer Stimme als Sängerin ebenso wie nach der Liebe. Sie hat zahllose Affären, mit Bob Dylan, Brian Jones von den Rolling Stones, bekommt ein Kind von einem französischen Schauspielstar – bis sie Jim Morrison begegnet, dem Sänger von The Doors. In ihm findet sie ihren Seelenverwandten. Und er ermutigt sie, eigene Texte zu schreiben … Ein mitreißender Roman über eine Frau, die alle Konventionen ihrer Zeit sprengte und die in die Welt hinausging, um Musik zu machen, die Geschichte schreiben sollte.

Über Mari Roth

Mari Roth, geboren 1969, arbeitet als Journalistin und Übersetzerin und lebt und schreibt in Berlin. Schon als Teenager war sie ein Fan von Nicos Stimme auf dem legendären Velvet-Underground-Album mit Warhols Bananencover. Durch den Film Nico 1988 erwachte ihr Interesse an der Ikone der Popkultur von Neuem, sie begann zu recherchieren und stieß auf die Geschichte einer Frau, die eigenwillig ihren Weg gesucht hat, wie man es sonst nur von Männern kennt – und den ersten wirklich coolen weiblichen Popstar. „Nico – Die Sängerin der Nacht“ ist ihr erster Roman.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

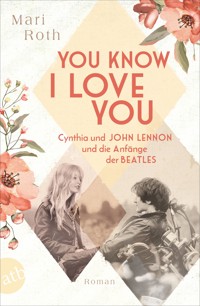

Mari Roth

Nico - Die Sängerin der Nacht

Sie ist Warhols Muse, aber erst in der Liebe zu Jim Morrison findet sie ihre Stimme

Roman

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Motto

Prolog — Ibiza 1988

Erster Teil — Berlin 1945

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

Zweiter Teil — Paris 1954

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

Dritter Teil — New York 1965

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

Vierter Teil — Los Angeles 1967

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

Fünfter Teil — New York 1968

30. Kapitel

31. Kapitel

Epilog — Ibiza 1988

Wichtige Personen in Nicos Leben – und was aus ihnen wurde

Nachwort

Literaturhinweise (eine Auswahl)

Dank

Impressum

Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...

»Lass mich siegen, lass mich sterben Lass mich lieben, lass mich fliegen.«

Nico, »Reich der Träume«

Prolog

Ibiza 1988

Er saß an der Bar, als sie hereinkam. Er erkannte sie sofort; ihr zerzaustes schwarz gefärbtes Haar; ihre eleganten Bewegungen, wie sie auf einen Barhocker ganz am Eingang glitt. Diese Frau war es gewohnt, in Bars zu gehen, und jede ihrer Gesten sagte: Glotzt nicht so, Leute! Ihr interessiert mich nicht.

Sie bestellte in schlechtem Spanisch einen Whisky, den Juan, der Barkeeper, ihr sogleich brachte. Die beiden nickten sich zu. Sie trank, lächelte kurz vor sich hin und schob Juan dann das Glas wieder zurück. Refill, hieß diese Geste, die sofort verstanden wurde. Es war halb zwölf, nicht einmal Mittag, für die meisten gewöhnlichen Menschen nicht die richtige Zeit für einen Drink. Aber sie war kein gewöhnlicher Mensch, das konnte jeder auf Anhieb sehen.

Sie schlug die Beine übereinander, sie trug einen weiten schwarzen Rock, ihre Jacke und die Bluse darunter waren gleichfalls schwarz, die Kleidung war geschmackvoll, zugleich wirkte sie, als würde sich ihre Trägerin nicht viel daraus machen. Die Frau saß da, trank ihren zweiten Drink nicht sofort, sondern blickte vor sich hin. Wie jemand, der sich erinnert, dachte er, oder nach Worten sucht, bestimmten Worten, die sich zu einem Lied oder einem Gedicht zusammensetzen.

Er hatte sie vor zwei Jahren in Manchester auf der Bühne gesehen. Damals hatte er bei einem Freund gewohnt und gedacht, er könnte einen Roman über einen Musiker und die Songs der sechziger Jahre schreiben, über die Beatles, die Rolling Stones, aber über ein paar erste Seiten, die ziemlich blutleer geblieben waren, war er nicht hinausgekommen. Stattdessen hatte er dann einen Thriller über einen Serienkiller übersetzt, der tagsüber Lehrer war und nachts blonden Frauen nachstellte. Jekyll und Hyde in der hundertsten Fassung, mühselig und langweilig.

»Wir müssen uns Nico ansehen. Sie gibt heute Abend ein Konzert«, hatte sein Freund gesagt.

Er hatte ihn nur fragend angeschaut.

»Nico von Velvet Underground – der Band, die Andy Warhol gegründet hat … oder so ähnlich.«

Mühsam hatte er sich zu erinnern versucht. Klar, er kannte Lou Reed, John Cale, und da war diese Frau gewesen, diese blonde kalte Schönheit aus Deutschland. Nico.

Das Konzert fand in einer alten Fabrikhalle statt; es war feucht und zugig, und ein paar Fenster waren eingeschlagen. Das Publikum schien in erster Linie aus älteren Punks zu bestehen. Etwa zweihundert Leute waren gekommen, alle mit einer Bierflasche in der Hand. Ihnen schien es nichts auszumachen, dass sie warten mussten und sich auf der schmalen, kaum erleuchteten Bühne nichts tat. Um acht sollte die Show beginnen. Es wurde halb neun, dann neun. Gegen halb zehn schlichen vier Musiker ohne Blick und Gruß auf die Bühne. Sie mussten ihre Instrumente noch stimmen und taten das ohne jede Eile; ein Schlagzeug dröhnte, die Gitarre jaulte auf, jemand, der wie ein Schuljunge aussah, setzte sich an ein Keyboard. Und dann kam sie, wie aus dem Nichts, aus der Nacht gefallen, eine ganz in Schwarz gekleidete Frau mit einer Zigarette in der einen Hand, einem Bier in der anderen. Sie beugte sich zum Mikrophon vor, hauchte etwas, vielleicht eine Begrüßung, ein knappes »Welcome«. Dann starrte sie ein paar Atemzüge lang ins Publikum, mit unbewegter Miene, bevor sie zu singen begann, nein, singen war das falsche Wort: Sie stieß Klänge aus, die vielleicht eine Bedeutung hatten, vielleicht auch nicht, eine dunkle Schamanin, die ganz ihren eigenen Rhythmus pflegte; sie achtete nicht auf die Band und zwang ihre Musiker, ihr zu folgen, was nicht immer gelang. Aber selbst wenn Stimme und Sound der Instrumente nicht zusammenpassten, wob sich doch alles zu einem Teppich aus Klängen, der einzigartig war. Diese Frau hatte nichts ausgelassen, wie jedem mit einem Blick klar wurde, sie stand mit einem Bein schon auf einer anderen Seite, jener, die Normalsterblichen verschlossen bliebe. Vielleicht machte das ihre Faszination aus. Vielleicht nahm das Publikum es deshalb hin, dass sie plötzlich schwieg, eine Minute, zwei Minuten lang. Trotzdem waren die Leute völlig gebannt. Diese Frau war keine Sängerin, keine Schauspielerin, sie war eine rätselhafte Ikone, die ihre Ahnungen von Dunkelheit, Liebe und Verderben wie schwarze Kristalle über ihr Publikum warf.

Hinterher besorgte er sich tatsächlich eine Schallplatte von Nico. »Camera Obscura«, das Album, das 1985, ein Jahr vor dem Konzert, erschienen war, doch die Faszination des Liveauftritts hatte sich beim Hören nicht eingestellt. Diese Musik war ihm nur dumpf und dunkel vorgekommen.

»Pass auf, dass du vom Glotzen keinen Herzstillstand kriegst.« Nico hatte sich zu ihm umgewandt. Ihre dunklen Augen blitzten ihn an. Sie hatte ihn auf Deutsch angesprochen, registrierte er überrascht.

»Sorry. War in Gedanken«, erwiderte er wie ertappt. Er griff nach dem Bier vor sich. »Ich habe dich einmal im Konzert gesehen, Manchester, vor zwei Jahren. War cool.«

»Cool!« Sie wiederholte das Wort geringschätzig. »Ich bin noch nie in Manchester aufgetreten. Überhaupt noch niemals irgendwo aufgetreten. Du musst mich verwechseln.«

»Klar«, sagte er. Sie wollte spielen, das drückte ihr Tonfall aus. »Wieso hast du gewusst, dass ich aus Deutschland komme – so wie du?«

»Ich bin keine Deutsche«, sagte sie. Sie nahm eine Zigarette hervor. Juan sprang heran, um ihr Feuer zu geben. Geziert inhalierte sie und blies den Rauch langsam wie in einem Ritual gegen die Decke. »Menschen aus dem Nibelungenland erkenne ich zehn Meilen gegen den Wind. So geduckt hocken sie da, den Kopf eingezogen, beobachten und zählen. Deutsche zählen alles, ihre Welt besteht aus Zahlen, am liebsten zählen sie Tote und Geld.« Mit der linken Hand griff sie nach ihrem Glas, sie trank einen knappen Schluck.

Ihre Bewegungen, die Art, wie sie sich mit der Zunge über die Lippe fuhr, zeugten davon, wie schön sie einmal gewesen war. Das erste deutsche Supermodel, das Paris und New York erobert hatte, die schönste Frau der Welt. Es war eine Weile her. Nun hatten die Drogen ihre Spuren hinterlassen, aber faszinierend war sie noch immer.

»Ich zähle keine Toten«, sagte er. »Manchmal zähle ich Geld. Wenn ich keins mehr habe, dann …«

»Was bist du?« Sie wandte sich wieder zu ihm um. Licht fiel auf ihr Gesicht, ihre Augen. Ein wenig Interesse war da nun zu lesen.

»Ich bin Schriftsteller, das heißt, im Moment übersetze ich eher. Mein erster Roman … verkauft sich nicht besonders.« Dass sein Roman nie fertig geworden war, brauchte sie nicht zu wissen.

Sie lachte dunkel auf. »Deshalb hockst du hier und starrst fremde Frauen an?«

»Ja«, sagte er. »Das Konzert war übrigens gut, auch wenn dein Gitarrist fast von der Bühne gefallen wäre.«

»Er war high – high und betrunken von zu viel Bier«, sagte sie. »Waren wir alle. Deshalb waren wir ja so gut, haben die Kälte nicht gespürt. Meistens ist es kalt bei meinen Auftritten. War eine Scheißtour – hat auch nicht viel eingebracht. Mein Manager hat es versaut.«

»Trittst du hier auf Ibiza auf?«, fragte er und widerstand der Versuchung, einen Barhocker aufzurücken, um ihr näher zu kommen.

Sie schüttelte den Kopf, dann rauchte sie wieder und umfasste ihr halb volles Glas. Sie starrte vor sich hin, als wären ihre Augen auf der Suche nach etwas, das es nicht gab, nicht mehr gab oder vielleicht noch nie gegeben hatte.

Drei Männer kamen lärmend herein, warmes Licht fiel durch die Tür, doch Nico beachtete sie gar nicht. Sie war wie in einen Dämmerschlaf gesunken.

Das Gespräch ist wohl zu Ende, dachte er. Meine fünf Minuten mit der Frau namens Nico.

Dann, während er noch nach ein paar Münzen kramte, um sie auf den Tresen zu werfen und zu gehen, wandte sie sich wieder zu ihm um. Ihr Mund formte ein O, als würde gleich ein Laut der Überraschung über ihre Lippen kommen. Ihre Augen waren nun weit offen.

»Du kannst also mit Worten umgehen«, sagte sie, als wäre ihr Gespräch niemals unterbrochen worden.

Er nickte. »Denke schon.«

»Ich will einen Roman schreiben«, sagte sie. »Über mein Leben. Wenn du so gut bist, wie du tust, kannst du mir helfen. Es muss aber gut werden. Ich will das Buch David Bowie geben, damit er es liest und ein Album mit mir macht. Ich brauche ihn als Producer. Unbedingt. Ich habe ein paar Songs im Kopf, für die ich die richtigen Leute brauche. Leute wie Bowie.«

Das ist ein Scherz, dachte er erst, dann sah er ihr Gesicht, die laute Aufforderung in ihren Augen.

Er streckte ihr die rechte Hand hin. »Ich bin Reno«, sagte er. »Aus Hamburg … Ach, es ist eigentlich egal, woher ich komme … Ich bin dein Mann.«

Sie griff nach seiner Hand und drückte sie überraschend kräftig, dann lächelte sie so, dass er ihre schlechten Zähne sehen konnte. »Mein Mann?«, hauchte sie belustigt. »Ich brauche keinen Mann – ich brauche nur jemanden, der was aufschreibt und mir nicht auf die Nerven geht.«

So hatte es vor vier Wochen angefangen. In Juans Bar hatten sie sich hinten in einer Ecke eingerichtet. Beinahe jeden Tag war Nico gekommen, immer gegen halb zwölf. Sie hatte zwei, drei Stunden geredet, und er hatte sich Notizen gemacht. Es war ihm nicht immer leichtgefallen, ihren Gedanken zu folgen, auch ihre Launen hatten brüsk gewechselt. Mal hatte sie unaufhörlich geredet, von ihrer Mutter, von Berlin, New York, von Lou und Andy und von Jim, ihrem Seelenbruder, mit Vorliebe von Jim. Dann wieder war sie in Schweigen verfallen, wie in einen Schlaf, aus dem man sie besser nicht weckte, und einmal hatte sie sogar zu weinen begonnen, ganz leise und ruhig, ein Strom langsamer Tränen. Er hatte nicht begriffen, warum; sie hatte von Gleisen gesprochen, von einem Mann, den sie nur A. nannte, von ihrem Sohn Ari, dann hatte sie geschluchzt und mit einer heftigen Bewegung die zwei Gläser Whisky vor sich vom Tisch geschleudert, die krachend auf dem Boden zerborsten waren. Später wieder hatte sie ihn umarmt und ihm, als wären sie ein Liebespaar, seinen Namen ins Ohr geflüstert, wie eine Verheißung, als könnte ihr nächstes Treffen in einem Zimmer über der Bar enden.

Heute, am 17. Juli 1988, wollte er ihr die ersten Kapitel vorlesen. Daran hatte er noch in der letzten Nacht gearbeitet. Auch wenn die Sache mit David Bowie garantiert nicht mehr als ein Hirngespinst war; eines stimmte, das Buch sollte gut werden, und irgendwie, ja, konnte er sich dieser seltsamen, dunklen Frau nicht mehr entziehen und wollte sie – zumindest für ein paar Momente – glücklich sehen.

Er trank schon sein zweites Bier; es war fast dreizehn Uhr. Die Bar füllte sich. Nico war immer für eine Überraschung gut. Sie nehme längst keine harten Sachen mehr, hatte sie ihm gesagt, sie sei überhaupt viel ausgeglichener und zuverlässiger geworden, jetzt, wo ihr Sohn auch auf der Insel sei, und sie würde über neue Songs nachdenken und viel an ihrem Harmonium üben. Warum kam sie ausgerechnet heute nicht? Hatte sie Angst vor dem, was in dem Buch stehen würde? Vor dem, was sie ihm alles erzählt hatte? Er spürte, wie er nervös wurde. Er hatte nur eine Ahnung, wo sie auf der Insel wohnte. Irgendein Haus von Freunden in den Bergen, ein paar Kilometer außerhalb, hatte sie einmal erwähnt. Sollte er ihr entgegengehen, sie suchen? Jedes Mal war sie mit dem Fahrrad gekommen und hatte es an einem Laternenpfahl vor der Bar angeschlossen. Aber es würde ihr nicht gefallen, wenn er sie in ihrem Haus aufsuchen würde. Zumal sie ihm nicht verraten hatte, wo genau es lag, aber sie kannte die Insel. Sie war seit den fünfziger Jahren immer wieder auf Ibiza gewesen. Ihre Mutter hatte hier gelebt.

Gegen vierzehn Uhr zahlte er, nickte Juan zu und machte sich auf den Weg.

Es ist nicht wahrscheinlich, dass ich sie finde, dachte er, eher findet sie mich.

Dann ging er Richtung Hafen, das Manuskript mit ihrer Geschichte in einer schmalen Ledertasche, die er auf dem Hippiemarkt gekauft hatte, unter dem Arm.

Erster Teil

Berlin 1945

1. Kapitel

Sie hörte die Züge, Tag und Nacht schienen sie hinter dem Haus in Richtung Horizont zu rumpeln.

»Christa«, hatte ihre Großmutter ihr gesagt, nachdem sie aus Berlin nach Lübbenau gekommen war, und sie hatte, als wollte sie ihre Worte unterstreichen, die kleine Hand ihrer Enkelin genommen, »du darfst nicht über die Schienen laufen, niemals. Jeden Moment kann ein Zug kommen.« Dann, als Christa nickte, um zu zeigen, dass sie längst begriffen hatte, dass Züge gefährlich waren, fuhr sie fort: »Dein Opi ist ein wichtiger Mann. Er stellt die Weichen, er sorgt dafür, dass alle Züge an ihr Ziel kommen. Deshalb dürfen wir in diesem schönen großen Haus wohnen.«

Trotzdem legte Christa am nächsten Tag ihren Kopf auf die Schienen, spürte das kalte Eisen und lauschte.

Ulli, ihr Cousin, der auch sechs Jahre alt war, lachte sie aus. »Was tust du da?«

Sie rührte sich nicht. Konnte sie einen Zug hören? Vibrierte das Eisen an ihrem Ohr deshalb?

Ulli warf einen Stein auf die Schienen, knapp an ihrem Kopf vorbei.

»Ich höre den Zügen nach«, sagte sie leise.

Auf dem ersten Zug, den sie sah und der ganz langsam an ihrem Haus vorbeirollte, stand ein dunkelgrünes Ungetüm mit einem langen Rohr – wie ein schlafendes Tier aus Metall wirkte es, interessant und auch ein wenig furchterregend.

Sie lief ein Stück mit, um das Ungetüm genauer betrachten zu können, doch wieder sprang Ulli an ihre Seite. Er war immer neugierig, fragte sie ständig, was sie dachte, als hätte er keine eigenen Gedanken im Kopf.

Sie streckte ihre Hand aus, um das Eisending zu streicheln, und er stellte ihr ein Bein, so dass sie hinfiel und sich ihre weiße Strumpfhose aufschlug. Blut sickerte durch das Loch aus ihrem Knie, der Anblick des durchlöcherten Stoffs war schlimmer als der Schmerz.

Später, als sie ihrer Mutter gestehen musste, was passiert war, lachte Ulli noch immer. »Christa hat einen Panzer gestreichelt, dabei ist sie hingefallen und hat ihre Strumpfhose kaputt gemacht.«

Der zweite Zug jagte ihr noch mehr Angst ein. Er blieb knirschend und dampfend stehen, und da waren Menschen, nein, es waren nur dunkle Menschenaugen, die sie durch Gitter anstarrten, die Blicke starr und traurig. Christa war wie gelähmt. Wieso waren Menschen in einem Zug eingesperrt? Der Zug, mit dem sie aus Berlin gekommen war, hatte Sitze und Fenster gehabt, durch die sie die Landschaft sehen konnte, Wiesen und einmal sogar einen breiten Fluss, auf dem ein Schiff trieb. Einzig das Fenster zu öffnen und sich hinauszulehnen, das hatte ihre Mutter ihr verboten.

Aus einem der Gitter ragte sogar eine Hand hervor, sie war klein und schmutzig; die Fingernägel waren abgebrochen und ein wenig blutig. Die Finger eines Kindes oder einer sehr jungen Frau. Die Lokomotive stieß einen schrillen Pfiff aus, der Christa zusammenzucken ließ. Unwillkürlich griff sie in die Tasche ihrer Jacke und holte einen Apfel heraus. Als der Zug mit lautem Knirschen wieder anfuhr, legte sie den Apfel in die Hand hinein; sofort schlossen sich die kleinen schmutzigen Finger um die Frucht und verschwanden im Innern des Zuges.

Plötzlich war ihre Großmutter neben ihr und riss sie zurück, als hätte sie Angst, dass Christa unter den Zug geraten könnte.

»Kind, was tust du?«, stieß sie beinahe panisch hervor.

Christa sah der Stelle nach, wo eben die Hand gewesen war. Sie war verschwunden und tauchte nicht mehr auf. »Was ist das für ein Zug?«, fragte sie, während ihre Großmutter sie ungewöhnlich energisch von dem Bahnsteig schob. »Warum gibt es da kein Fenster?«

»Es sind arme Menschen«, sagte ihre Großmutter leise. »Juden, die man in ein Lager bringt, aber nun müssen wir ins Haus und das Abendbrot machen, deine Mutter und dein Großvater kommen gleich.«

Für die Gutenachtgeschichte war jeden Abend, wenn er denn zu Hause war, ihr Großvater zuständig. Er kannte fast alle Märchen auswendig. »Frau Holle«, »Hänsel und Gretel« und ihre Lieblingsgeschichte »Aschenputtel«. Als Christa ihn am Abend fragte, ob er auch eine Geschichte mit Juden erzählen könne, schob ihr Großvater seine Brille nach oben, wie er es manchmal tat, wenn ihn etwas überraschte.

»Wie kommst du denn darauf?«

»Ich habe eine kleine Hand gesehen – an einem Zug«, erklärte sie ihm. »Das waren Juden im Zug.«

»Über Juden gibt es keine Geschichten«, sagte ihr Großvater darauf, der immer nach Tabak und Kaffee roch, den er den ganzen Tag trank. »Die Juden sind im Zug, weil sie in ein fernes Land gebracht werden, wo sie in einem eigenen Tal leben können. Aber du solltest nicht mehr so nah an die Züge herangehen«, sprach er mit seiner sonoren Stimme weiter, »weil …« Dann verstummte er abrupt.

»Weil – warum?«, fragte sie, um ihm zu helfen.

»Weil es nicht gut ist«, sagte er und schob ihr die Bettdecke bis zur Nasenspitze. »Und jetzt erzähle ich die Geschichte von einem verwunschenen Frosch. Du weißt, dass es hier viele Frösche im Spreewald gibt. Im Sommer hört man sie ständig quaken. Du musst sehr aufpassen, es könnte ein sehr verzauberter dabei sein, der vielleicht ein Prinz ist und dich auf den Mund küssen will.«

Ein Zug hielt danach nie mehr hinter ihrem Haus, fast als würde ihr Großvater darauf achten, dass keiner stehen bliebe, um seine Enkelin zu erschrecken. Die meisten Züge waren nun auch nachts unterwegs. Christa hörte im Schlaf das Rumpeln und Rauschen; es zerschnitt ihre Träume und sorgte dafür, dass sie oft Angst davor hatte einzuschlafen.

Doch das lauteste Geräusch ihrer Kindheit – eine Art Schreckensmusik – war ein Grollen, das in der Nacht aus der Luft kam. Ein Flugzeug schien über das Haus hinwegzuschießen, dann erschütterte eine Explosion die Grundmauern, und ihre Mutter im Nebenzimmer schrie auf und stürzte auf die Straße. »Bomben!«, rief sie. »Das ist ja wie in Berlin.«

Auch Christa rannte hinaus, sie legte ihre Hand in die Hand der Mutter, um sie zu beruhigen. Der Großvater sprach mit sanfter Stimme auf sie ein.

»Ich glaube, das war ein Flugzeug von uns – es hat eine Bombe verloren. Mehr ist nicht passiert.«

Am nächsten Tag konnte sie mit Ulli ein tiefes Loch im Wald erkunden. Entwurzelte Bäume lagen da, und die Erde war aufgerissen, als hätte ein Riese versucht, etwas auszugraben.

Ulli fand ein paar Vogelfedern und legte sie ihr in die Hand.

»Warum hast du eigentlich keinen Vater?«, fragte er. »Jeder hat einen Vater, auch wenn er im Krieg ist. Nur du nicht.«

Sie war kurz davor, wütend zu werden und mit den Füßen aufzustampfen, doch dann würden ihre schwarzen Lackschuhe schmutzig werden.

»Mein Vater ist ein Spion«, sagte sie. »Deshalb lebt er nicht mehr. Er war in der Türkei ein Spion.« Sie wusste nicht mehr genau, woher sie diese Erklärung hatte, doch sie gefiel ihr. Sie hatte auch keine Ahnung, was die Worte bedeuteten. Später, als sie ins erste Schuljahr kam, überlegte sie sich noch mehr Erklärungen, warum sie keinen Vater hatte, nicht mal einen, der Soldat war. Mein Vater ist mit einem Fallschirm weggeflogen; mein Vater ist mit einem Schiff untergegangen.

In Wahrheit aber wusste sie, dass ihr Vater in Köln gelebt hatte, wo sie auch geboren war, und sie und ihre Mutter nicht hatte sehen wollen; deshalb und weil ihm jemand in den Kopf geschossen hatte, als er schon schwer verwundet war, weinte ihre Mutter manchmal leise. Grete meinte, dass Christa es nicht mitbekäme, aber sie hörte es genau; sie hörte auch, wenn ihre Mutter sich bei ihrer Tante Helma beklagte. »Die Päffgens sind mit ihrem Bier stinkreich geworden, aber sie schicken uns nichts, keine müde Mark. Selbst die Hochzeit musste Wilhelm annullieren.«

»Dabei sind sie doch katholisch und rennen jeden Sonntag in die Kirche. Und was ist mit Christa?«, meinte Tante Helma. »Sie müssen doch stolz auf eine so hübsche Enkeltochter sein.«

»Christa interessiert sie nicht«, entgegnete Grete.

Christa interessiert sie nicht. Diesen Satz wollte Christa sich merken, aber eigentlich merkte sie sich viel lieber, dass Tante Helma sie »hübsch« genannt hatte.

Selbst ihrer Lehrerin Frau Karsunke gefiel ihr schönes blondes Haar. »Es ist gefällig, wie schön du dein Haar immer geflochten hast«, sagte sie oft im Unterricht. »Das würde auch der Führer mögen.«

Christa machte dann einen leichten Knicks, doch insgeheim lachte sie über Frau Karsunke und deren Sprache – »gefällig« und »Führer«.

Ihr Großvater sprach das Wort »Führer« neuerdings anders aus; dunkler, zischender. Abends, als er glaubte, Ulli und sie seien schon ins Bett gegangen, holte er im Wohnzimmer aus einer Holzkiste einen Apparat hervor, mit dem man Musik und Nachrichten hören konnte. Die Worte wurden sehr genau und ernst ausgesprochen. Von Soldaten war die Rede, von Verlusten, von Flugzeugen und dem Führer, der krank geworden sei, hörte Christa, wenn sie noch einmal zur Tür schlich und sie leise öffnete. Ulli interessierte sich nicht für die Geheimnisse der Erwachsenen, doch sie dafür umso mehr. Je älter ein Erwachsener war, desto mehr Geheimnisse schien er zu haben. Nein, das stimmte nicht ganz; ihre Großmutter Bertha hatte weniger Geheimnisse als ihre Mutter Grete. Die meisten Geheimnisse aber hatte eindeutig ihr Opi: Er begann, Lebensmittel zu verstecken; Dosen verbarg er in einer Kiste im Schuppen, und er las in einem dicken Buch und sprach dann fremdländische Worte vor sich hin. Als Christa ihn dabei entdeckte, lächelte er und meinte: »Man muss immer vorbereitet sein, liebes Fräuleinchen. Ich muss meine Kenntnisse auffrischen. Wenn die Russen kommen, kann ich sie in ihrer Sprache anreden. Dann tun sie uns nichts.«

Die Großmutter wollte nicht, dass Opi abends seine Kiste herausholte und den Stimmen zuhörte, die daraus drangen. »Das ist gefährlich«, sagte sie. »Du bringst uns in Teufels Küche, und außerdem hat der Führer eine Wunderwaffe – wirst sehen!«

»Wunderwaffe!« Der Großvater schnaufte, wie er es oft tat, wenn ihm irgendetwas nicht gefiel. »Das ist alles Wahnsinn, Bertha, glaub mir. Ich bin froh, wenn der Spuk endlich vorbei ist.«

Die Züge am Abend oder nachts wurden weniger. Bald fuhr nur hin und wieder einer, stattdessen nahm Christa in der Dunkelheit manchmal ganz nah laute Motoren wahr, oder zumindest bildete sie es sich ein. Jedenfalls wurden die Erwachsenen immer stiller und unglücklicher; so war ihre Mutter gewesen, bevor sie beide aus Berlin nach Lübbenau gekommen waren. »In Lübbenau gibt es immer etwas zu essen«, hatte sie gesagt, »Und es gibt keine Bomben und keine Russen.«

Einzig Ulli wurde nicht stiller, im Gegenteil, er schnappte ständig Dinge von Panzern und Flugzeugen auf, wie schnell sie waren, wie gut sie schießen konnten, solche Sachen, die er unbedingt an sie weitergeben wollte. Er fragte sie danach, nur um klüger als sie dazustehen. Oder er wollte wissen, wenn sie in dem Bombenkrater saßen, was sie einmal werden wolle, wenn der Krieg vorbei sei. Diese Formulierung hatte er von den Erwachsenen übernommen. »Grete, was tun wir, wenn der Krieg vorbei ist?«

Ihre Mutter hatte keine Antwort darauf, aber Christa hatte eine Antwort. »Ich will Ballerina werden«, sagte sie zu Ulli. Das Wort »Ballerina« hatte ihre Mutter einmal gesagt, es war ein schönes, rundes Wort, das gut auf der Zunge lag und das jeden überraschte, der es zu hören bekam.

Einen Ort jedoch gab es, zu dem er ihr nie hinterherlief. Dahin zog sie sich oft zurück: den Friedhof. Es gab keinen ruhigeren Ort; hier konnte sie alles tun, was ihr gefiel: sich auf eine Bank setzen und ihr Haar kämmen, lesen üben, indem sie die Namen auf dem Grabstein vor sich hin buchstabierte, oder sie schaute einfach in die Bäume und stellte sich Dinge vor – wie sie sang und wie sie dabei ihre Hände ausbreitete und ihr langes blondes Haar fliegen ließ. Manchmal kam auch ein anderes Mädchen dazu – die stille Frieda, die Tochter des Totengräbers, die alle Grabsteine kannte und mit der sie im Winter auf den zugefrorenen Fließen Schlittschuh laufen ging.

Im April, als die Tage wieder länger wurden und sie endlich nicht mehr ihre dickste Strumpfhose anziehen musste, geschah dann etwas Besonderes. Die Erwachsenen waren immer schweigsamer geworden, und plötzlich fuhr so ein Ungetüm, wie sie es auf dem Zug gesehen hatte und fast gestreichelt hätte, dröhnend in den Ort.

»Die Russen sind da«, sagte der Großvater. Er zog sich eine Mütze auf, seufzte laut und sah dann alle der Reihe nach an; erst Bertha, seine Frau, dann seine Töchter Grete und Helma und ganz zuletzt Ulli und sie. Ihr zwinkerte er sogar zu und zwang sich zu einem Lächeln. Schließlich ging er hinaus, genau auf das grüne Ungetüm zu, das sich mit seinem riesigen Rohr einmal um sich selbst gedreht hatte und nun den Großvater ins Visier nahm.

Der Großvater zögerte nur kurz, dann zog er sich in einer hektischen Bewegung die Mütze vom Kopf, winkte und rief etwas in der fremden Sprache, die er mit dem dicken Buch geübt hatte.

»Bald ist er aus – der Krieg«, flüsterte Omi Bertha, ohne ihren Mann aus den Augen zu lassen, doch Christa beobachtete genau, wie ihr, während sie das sagte, zwei große gläserne Tränen über die Wange rollten.

2. Kapitel

Christa war ein Name, der ihr nicht gefiel – auch Päffgen nicht. In der Schule sagte einmal ein Lehrer zu ihr, der sie nicht mochte: »Päffgen heißt kleiner Pfaffe – ein Pfaffe ist ein Priester. Bist du so ein Kind?«

Sie dachte sich gern andere Namen aus, um sich davonzuträumen; und überhaupt begann sie oft und mit Vorliebe die Augen zu schließen. Denn manche Dinge hätte sie lieber nicht gesehen. In einem kalten rumpelnden Zug, der keine Fenster hatte und sie nach Berlin zurückbringen sollte, sah sie ihren ersten Toten. Der Zug holperte langsam, als müsse er sich seinen Weg erst suchen, und da lag dieser Mann in einer grünen Uniform auf einem Feldweg mitten in einer Pfütze. Seine Beine waren verdreht, sein Gesicht ins Wasser getaucht, als hätte er trinken wollen.

Christa bemerkte, wie sie erschrak; sie hatte das Gefühl, ein Stromstoß würde durch ihren Körper zucken, und dann schloss sie die Augen. Doch das Bild brannte nach, bevor es in die Dunkelheit kippte und verschwand.

So ähnlich hätte sie es am liebsten auch mit den Ruinen in Berlin gemacht, doch es waren zu viele, eigentlich gab es nur Ruinen, und sie konnte nicht den ganzen Tag die Augen schließen.

Es roch nach Feuer, als sie in Berlin durch die Straßen liefen. Fast kein Haus stand mehr. Ihre Mutter hielt ihre Hand, umklammerte sie förmlich. Mitunter meinte Christa, ein leises Schluchzen von ihr zu hören.

»Mein Gott«, stammelte ihre Mutter. »Großer Gott – es ist ja alles kaputt!«

Doch es gab auch Wunder – kleine Wunder inmitten all der Trümmer. Ihr Haus in der Nürnberger Straße stand noch; sie konnten eineinhalb Zimmer beziehen, mit einem Bett und einem Tisch, sogar kochen konnte Grete auf ihrem alten Herd. Die Toilette war auf dem Gang. »Aber wir haben ein Dach über dem Kopf«, sagte ihre Mutter.

Am ersten Abend zündeten sie eine Kerze an; der Strom war abgeschaltet; jedenfalls funktionierte er nicht.

»Christa«, sagte ihre Mutter; sie lächelte über der Kerze, ihr Schatten flackerte an der Wand, »du bist das Schönste in meinem Leben. Und um Schönheit geht es, Schönheit und Musik. Solche Dinge …« Sie machte eine wedelnde Handbewegung, als wollte sie eine Fliege verscheuchen, und die Kerze geriet ins Flackern und malte andere Schatten an die Wand. »Und solange wir aufeinander aufpassen, kann uns nichts passieren, nicht wahr?«

Christa nickte. Es gefiel ihr, wenn die Mutter so ernst und feierlich mit ihr redete.

Am nächsten Tag gingen sie beide auf den Schwarzmarkt. Zwischen den Ruinen standen Leute zusammen, sie rauchten, oder sie hatten kleine Handwagen bei sich, auf denen sie Dinge parat hielten, Geschirr, Flaschen, Kleidung.

»Zigaretten«, sagte ihre Mutter. »Zigaretten sind das Wichtigste. Wer Zigaretten hat, überlebt. Zwanzig Zigaretten sind ein Vermögen.« Sie lächelte dabei und zeigte ein Etui, das voller Zigaretten war; weiß und stolz lagen sie beieinander.

An der Hand ging Christa mit, an Männern in langen Mänteln vorbei, die sie dunkel anschauten, manchmal lächelten sie auch, allerdings ohne Freude auszustrahlen. Die Mutter wusste mit diesen Männern umzugehen, abends hatte sie eine Nähmaschine besorgt, ein schwarzes glänzendes Ding.

»Damit«, sagte Grete mit wirklichem Enthusiasmus in der Stimme, »beginnt unser Geschäft – unsere Schneiderei.«

Die Nähmaschine war jedoch so schwer, dass sie immer wieder haltmachen mussten. Sie gingen an Trümmern vorbei, die sich zu Bergen auftürmten; man konnte Rohre sehen, kaputte Fliesen, grobe rissige Steine, und mitunter stank es auch; ein Gestank, der in die Nase stach und so schlimm war, dass Christa glaubte, ihr Essen hervorwürgen zu müssen. Dann zog ihre Mutter sie schnell weiter. »Hier sind zu viele Menschen gestorben«, stieß sie hervor und zerrte Christa hastig weiter.

Als sie die Nürnberger Straße beinahe erreicht hatten, hielt ein grünes Auto neben ihnen; ein Mann sprang heraus, er war groß, trug eine grüne Uniform, und er war Schwarz, ja, er hatte eine schwarze glänzende Haut, wie Christa sie noch nie gesehen hatte. Der Mann kam auf sie zu, und selbst ihre Mutter neben ihr zuckte zusammen und ließ für einen Moment ihre Hand los. Er sagte etwas zu ihr, in einer anderen samtenen Sprache, die Worte rollten ihm über die Lippen, er schob ein Lächeln nach, das weiße Zähne entblößte, als er begriff, dass sie ihn nicht verstand.

Christa nickte, sie wollte freundlich sein, und so richtig Angst hatte sie gar nicht.

Dann griff der Mann in seine Tasche und hielt ihr etwas hin, ein Stück Papier, nein, darin war etwas verpackt. Sie konnte schon ein wenig lesen, aber das Wort ergab keinen Sinn, wie sie es sich zusammensetzte: Hershey’s.

Der Mann lächelte noch breiter und bewegte das Papier, so dass es zu rascheln begann.

»Schokolade«, sagte ihre Mutter atemlos. »Dieser Ami schenkt dir Schokolade, weil du so hübsch bist, Christa.«

Tante Helma und Ulli waren auch zurück in die Stadt gezogen, aber Christas Mutter und sie schafften es, sich besser einzurichten. Grete baute die Nähmaschine in der Küche auf. Bald begannen Frauen zu kommen mit Stoffen unter dem Arm, oder ihre Mutter besorgte auf dem Schwarzmarkt selbst welche, um Hosen und Kleider zu nähen. Gelegentlich brachte sie sogar Blumen mit und stellte sie auf den einzigen Schrank, den sie besaßen; am liebsten gelbe Blumen, die dufteten, damit sich kein Gestank in ihrer Wohnung breitmachen konnte.

Auch die Schule begann wieder; dreißig Kinder saßen in zu engen Bänken, und Christa fiel auf, dass sie die meisten nicht mochte. Plötzlich musste sie an Frieda denken, die Tochter des Totengräbers in Lübbenau. Damals war es ihr nicht so vorgekommen, aber nun wusste sie, dass Frieda ihre Freundin gewesen war. Sie hatte auf dem Friedhof nicht viel geredet, hatte Christa ihre glänzenden Murmeln gezeigt oder leise gesungen mit einer klaren Stimme, die bis in die Bäume hinaufstieg. »Die Gedanken sind frei«, war ein Lied gewesen, das Frieda gekannt hatte, oder ein Kirchenlied: »Vom Himmel hoch, da komm ich her.«

In Berlin begann ihre Mutter auch wieder zu singen. Eines Tages kam sie mit einem Grammophon nach Hause.

»Nun, Christa«, sagte sie, »machen wir es uns gemütlich, wir beide.«

Anfangs hatten sie nur eine Platte, die den ganzen Tag lief, und ihre Mutter sang immer mit, selbst wenn sie noch so sehr in ihre Arbeit an der Nähmaschine vertieft war. Die Frau, die auf der Platte sang, hatte eine wunderschöne tiefe Stimme, sie rollte das R auf eine besondere Art und Weise und schmetterte jedes Wort heraus, dass es bedeutsam klang. »Ich weiß, es wirrrrd einmal ein Wunderrrr geschehen.«

»Zarah Leander«, sagte ihre Mutter, »sie war immer ein Trost für mich. Wenn ich die Augen zumache, sehe ich sie auf der Bühne … in einem Film. Da ist ein Vorhang, der sich langsam öffnet, und da steht sie, in einem schneeweißen Kleid. Diamanten funkeln in ihrem schwarzen Haar, ihre Lippen leuchten, sie ist wunderschön, und sie öffnet den Mund und singt dann: ›Wenn ich nicht in meinem Herzen wüsste, dass du einmal zu mir sagst: Ich liebe dich. Dann wäre das Leben ohne Sinn für mich.‹«

»Kann ich den Film auch einmal sehen?«, fragte sie ihre Mutter. Es gefiel ihr, wenn ihre Mutter so freundlich und zufrieden war.

»Ja«, sagte sie, »aber wir tun noch etwas anderes. Das große schöne Opernhaus unter den Linden ist zerbombt worden, aber im Theater des Westens wird wieder gespielt. Ich kenne jemanden, der uns Karten besorgen wird. Da, Christa, stehen Menschen auf der Bühne und singen wirklich, direkt vor einem. Das ist noch besser, als in einem Film zu sitzen.«

In einem weißen, von der Mutter selbst genähten Kleid und in einer hellroten Strumpfhose durfte sie ihre Mutter begleiten. Als sie sich umsah, konnte sie keine Kinder entdecken, nur Frauen in langen Kleidern und hagere Männer in grauen Anzügen, die ernst, mit Augen, die tief in den Höhlen lagen, vor sich hin blickten.

»Es kann sein, dass der Saal nicht richtig beheizt ist«, sagte ihre Mutter ihr, »und vielleicht zieht es auch, aber wenn die Musik losgeht, ist das alles vergessen. Na, wirst sehen! Die Karten haben mich ein paar Zigaretten gekostet.«

Stolz setzten sie sich auf die mit Samt überzogenen Sitze. Als der Vorhang sich öffnete und die Musik losspielte, hätte Christa beinahe einen Schrecken bekommen; Töne schienen sie zu überfluten; da spielten Geigen, nicht zwei, nicht drei, es klang, als wären es Hunderte. Sie machte sich kleiner auf ihrem Sitz und schloss die Augen. Dann wurde die Musik noch lauter, später wurde auch gesungen, nicht auf Italienisch wie meistens, hatte ihre Mutter ihr erklärt. Beethoven, der Komponist, sei ein Deutscher, deshalb würden die Sängerinnen und Sänger deutsch singen. Christa konnte trotzdem nichts verstehen. Auch von der Handlung begriff sie nichts; da war eine Frau, die jemanden, der gefangen war, befreien wollte. Ja, ungefähr darum musste es gehen. Sie verstand jedoch, warum ihre Mutter so voller Vorfreude gewesen war. Das, was da auf der Bühne geschah, wie die Menschen in bunten Kostümen hin und her liefen und sangen, hatte nichts mit dem grauen Leben zwischen den Trümmern zu tun.

Und so war ihre Mutter viel fröhlicher, als sie nach der Vorstellung an einem Sonntagnachmittag von der Oper nach Hause liefen. »Zarah Leander gefällt mir aber noch besser«, sagte sie. »Wenn ich noch einmal richtig jung wäre, würde ich gern wie Zarah Leander sein.«

Auch die zweite Platte, die ihre Mutter kaufte, war von Zarah Leander. Sie hieß »Nur nicht aus Liebe weinen«, und einmal erwischte Christa ihre Mutter dabei, wie sie an ihrer Nähmaschine tatsächlich zu weinen begann und Tränen auf den roten Stoff vor ihr tropften. Sie begriff, dass es mit ihrem Vater zu tun haben musste: Wilhelm Päffgen. Als sie in die Wohnung eingezogen waren, hatte eine gerahmte Fotografie eines Mannes in Uniform auf dem Küchenschrank gestanden, doch war sie nach ein paar Tagen in einer Schublade verschwunden.

»Wilhelm war ein guter Mann«, sagte ihre Mutter, als Christa sich neben sie schob, ohne dass sie eine Frage hatte stellen müssen. »Und wenn seine Familie nicht gewesen wäre … wer weiß …« Ihre Mutter tupfte sich die Augen ab, während Zarah Leander unverdrossen weitersang und das R rollte – »… es gibt auf Errrden nicht nurrr den einen …«

»Er hatte so gütige Augen, und er hatte wunderbar sanfte Hände. Darauf muss man bei Männern achten, Christa, auf die Augen und die Hände. Er wäre bestimmt stolz, wenn er sehen könnte, wie groß und schön du bist.«

»Warum ist er gestorben?« Christa wagte endlich, diese Frage zu stellen.

Ihre Mutter seufzte. »Was für eine Frage!«, sagte sie. »Warum sind all diese Männer gestorben? Man hat sie in Uniformen gesteckt und in die Welt hinausgeschickt. Ein böser, grausamer Mann hat das getan.« Sie wischte sich über das Gesicht und seufzte wieder. »Ein anderer Soldat hat auf deinen Vater geschossen. Er hat eine Kugel in den Kopf bekommen.«

In der Nacht konnte Christa nicht schlafen; immer musste sie sich vorstellen, wie es war, eine Kugel im Kopf zu haben, es musste ihrem Vater fürchterlich wehgetan haben, und dann hörte sie auch die Züge wieder, die in Lübbenau knirschend über die Schienen gerumpelt waren.

Im Frühling war Berlin erträglicher; da wuchs Gras aus manchen Ruinen; und wenn man nachts die halbe Treppe zur Toilette hinuntergehen musste, war es nicht so furchtbar kalt. In der Schule mochte man sie nicht; sie war größer als die anderen Mädchen, ihre Stimme klang anders, und nicht selten sah sie aus dem Fenster und träumte sich irgendwohin, hinaus aus dieser Ruinenstadt, wie auch ihre Mutter es tat, wenn sie Opern hörte. Das ärgerte die meisten Lehrer, insbesondere den Oberlehrer Wuppke, der durch die Reihen ging und mit Vorliebe Mädchen, die ihm unaufmerksam erschienen, an den Haaren zog. Bei Christa blieb er noch häufiger als bei anderen stehen.

»Na, mein BdM-Mädel, wieder keine Lust auf den Unterricht?«, zischte er ihr zu, und dann ruckte seine rechte Hand vor und kniff sie in die Wange, dass sie ganz blau wurde und wehtat.

Lehrer Wuppke hatte graue erloschene Augen, und sein rechtes Bein war steif. Vielleicht hatte er deshalb meistens schlechte Laune.

Irgendwann beschloss Christa, keine Angst vor ihm mehr zu haben; wie sie überhaupt niemals mehr Angst haben wollte. Schweigend ließ sie Wuppkes Attacken über sich ergehen und verriet auch ihrer Mutter nichts davon, dass sie viel häufiger von ihm malträtiert wurde als die anderen Mädchen in der Klasse.

In manchen Opern, die sie mit ihrer Mutter sah, wurde auch getanzt; dann trippelten schöne schlanke Frauen in engen Kostümen über die Bühne, oder sie trugen bauschige Röcke und warfen lachend oder singend ihre Beine in die Höhe.

Wenn sie manchmal allein zu Hause war, weil ihre Mutter auf dem Schwarzmarkt oder später, als es wieder richtiges Geld gab, in Geschäften neuen Stoff kaufen ging, holte Christa den Spiegel aus dem Bad und stellte ihn so auf, dass sie sich sehen konnte. Dann versuchte sie, die Schritte nachzumachen, die sie in der Oper gesehen hatte; Drehungen, bei denen ihr Haar flog, oder Pirouetten auf Zehenspitzen, was ziemlich schwierig war und mitunter schrecklich wehtat.

Als ihre Mutter sie einmal dabei überraschte, klatschte sie Applaus und lachte auf. »Christa, du bist eine richtige Ballerina.«

Ja, Ballerina hatte ihre Mutter gesagt, eines von Christas Lieblingswörtern.

Danach übten sie zusammen; ihre Mutter legte Musik auf und schlug auf dem Tisch den Rhythmus, nach dem Christa sich bewegen sollte.

»Du hast Talent!«, rief sie, wenn es ihr gefiel. »Nicht viele Mädchen können sich so bewegen wie du, Christa.«

Bald liefen die Geschäfte ihrer Mutter so gut, dass sie umziehen konnten: in eine größere Wohnung in der Regensburger Straße, in der es nicht so feucht war und muffig roch. Nun hatten sie zwei richtige Zimmer, und immer mehr Frauen kamen zu ihrer Mutter, um sich ein Kleid schneidern zu lassen. Grete kaufte sich auch einen anderen Plattenspieler, ein Gerät von Philips, dessen Deckel gleichzeitig der Lautsprecher war. Zarah Leanders Stimme klang nun noch voller und schöner.

Eines Tages, als Christa aus der Schule kam, saß ein Mann an ihrem Küchentisch. Er hatte dunkle Augen, die wie Knöpfe aussahen, und trug nur ein Unterhemd; man konnte buschige, schwarze Haare sehen, die an der Brust herauslugten. Er rauchte eine Zigarette.

»Ich bin Kurt«, sagte er und lächelte Christa an.

»Kurt ist der Fahrer vom Blumenladen«, erklärte ihre Mutter ganz verlegen. »Er schenkt mir manchmal Blumen.«

»Blumen und Zigaretten«, ergänzte Kurt und nickte.

Der fremde Mann war barfuß, erkannte Christa, aber an einem Fuß fehlten zwei Zehen, so dass er gar nicht menschlich aussah, sondern eher, als würde er zu einem Tier gehören.

»Ich habe Kartoffelsuppe gekocht«, sagte ihre Mutter ein wenig zu beflissen.

Sie aßen schweigend, danach zog Kurt ein hellblaues Hemd über, auf dem vorn ein schwarzer Fleck prangte, und dann ging er mit einem kurzen Gruß.

»Kurt war im Krieg«, sagte ihre Mutter, nachdem er gegangen war. »In Russland, da sind ihm die Zehen abgefroren, aber er ist noch rechtzeitig rausgekommen.«

Christa antwortete nichts darauf, doch am Abend meinte ihre Mutter, während sie noch an der Nähmaschine saß: »Kurt wird nicht mehr wiederkommen; das verspreche ich dir.«

»Aber warum? Von mir aus kann er uns ruhig wieder besuchen.« Christa betrachtete das beigefarbene Kleid, an dessen Ärmeln ihre Mutter Rüschen anbrachte.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: