10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Berühmte Paare – große Geschichten

- Sprache: Deutsch

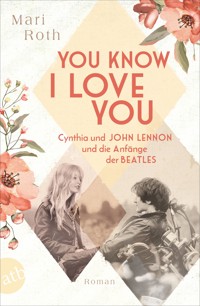

Der Roman über John Lennons erste Liebe und die Geburtsstunde der Beatles.

Liverpool, 1957: Der durch den Unfalltod seiner Mutter traumatisierte junge John Lennon rebelliert gegen alles – und will doch nur Musik machen. Dann begegnet er der schönen, stillen Cynthia, die von seinem düsteren Charisma sofort in den Bann gezogen wird. An ihrer Seite erlebt John jene Beständigkeit und Liebe, die er in seiner Familie nie erfahren hat. Gemeinsam mit Paul McCartney schreibt er nun die ersten eigenen Songs, und schon bald sind die Bühnenauftritte von The Silver Beatles legendär. Bis Cynthia sich zu fragen beginnt, ob sie an Johns Seite noch sie selbst sein kann.

Zwischen Liverpool und Hamburg: die Geschichte der Beatles auf ihrem Weg zur erfolgreichsten Band der Musikgeschichte.

Voller popkultureller Details und spannend erzählt: die Jugendliebe eines der größten Songwriter aller Zeiten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 317

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Über das Buch

Seit dem frühen Unfalltod seiner Mutter rebelliert der junge John Lennon gegen alles, einzig in der Musik findet er ein Ventil. Dann begegnet er einer Frau, mit der alles anders ist – der Kunststudentin Cynthia. Auch sie ist sofort fasziniert von dem charismatischen John, gemeinsam erleben sie ihre erste Liebe. Die stille Cynthia wird zu seinem Haltepunkt, hilft ihm, seine Launen im Griff zu behalten und sich ganz auf die Musik zu konzentrieren. Schon bald schreiben John und Paul McCartney ihre ersten Songs, und The Silver Beatles stehen in Hamburg kurz vor dem Durchbruch. Cynthias Rolle als Frau an Johns Seite wird indes vor der Öffentlichkeit geheim gehalten, und sie fragt sich zusehends, ob sie die Herausforderungen ihres eigenen Lebens in der Liebe zu einem kommenden Superstar meistern kann …

Über Mari Roth

Mari Roth, geboren 1969, arbeitet als Journalistin und Übersetzerin und lebt und schreibt in Berlin. Schon als Jugendliche hat sie sich für Popmusik interessiert. Eine ihrer ersten Schallplatten war das Album »Double Fantasy«, das John Lennon kurz vor seinem Tod mit seiner Frau Yoko Ono aufnahm. Doch viel spannender als Lennons Beziehung mit Yoko Ono fand sie die Anfänge der Beatles – und den Anteil, den die beinahe vergessene erste Ehefrau Cynthia daran hatte.

Im Aufbau Taschenbuch ist von ihr »Nico – Die Sängerin der Nacht« lieferbar.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Mari Roth

You know I love you – Cynthia und John Lennon und die Anfänge der Beatles

Roman

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Motto

Prolog

1. Kapitel — Liverpool 1958

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel — Liverpool, August 1959

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel — Liverpool 1960

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel — Hamburg, August 1960

19. Kapitel — Liverpool, Sommer 1960

20. Kapitel — Hamburg, Oktober 1960

21. Kapitel — Liverpool, Herbst 1960

22. Kapitel — Liverpool, Dezember 1960

23. Kapitel — Liverpool/Hamburg, Frühjahr 1961

24. Kapitel

25. Kapitel — Hamburg/Liverpool 1961

26. Kapitel — Liverpool, November 1961

27. Kapitel

28. Kapitel — Liverpool/Hamburg, Frühjahr 1962

29. Kapitel — Liverpool, Frühjahr 1962

30. Kapitel

31. Kapitel — Liverpool, Juni 1962

32. Kapitel

33. Kapitel — Liverpool, August 1962

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel — Liverpool, April 1963

Epilog — Wales, Dezember 1980

Nachwort

Impressum

Wer von diesem Buch begeistert ist, liest auch ...

»Als ich fünf Jahre alt war, sagte mir meine Mutter immer, dass das Glücklichsein das Wichtigste im Leben ist. Als ich zur Schule ging, fragten sie mich, was ich sein wollte, wenn ich erwachsen war. Ich schrieb ›glücklich‹ hin. Sie sagten mir, dass ich die Aufgabe nicht verstanden habe, und ich sagte ihnen, dass sie das Leben nicht verstanden haben.«

John Lennon

Prolog

Als sie seine Stimme im Radio hörte, erschrak sie. Sie war auf der Straße gewesen und hatte ein paar Flaschen Milch in ihr Bistro in Wales hineingetragen. In einer halben Stunde würde sie öffnen, so wie jeden Tag, doch da lief dieser Song im Radio. Es war seine Stimme, zweifellos, aber dieses Lied kannte sie nicht. »Woman«, sang er, »please let me explain I never meant to cause you sorrow or pain.«

Sie stellte die Kiste mit den Milchflaschen ab und sank auf den ersten Stuhl gleich hinter dem Eingang. Fast hörte es sich an, als hätte John diese Worte an sie gerichtet und sie um Entschuldigung gebeten, und wie gern hätte sie das auch geglaubt, aber sie wusste genau, dass es nicht so war. Trotz ihres gemeinsamen Sohnes hatten sie schon seit Jahren kein Wort mehr miteinander gewechselt. Er war nach Amerika, in eine andere Welt verschwunden.

Dann moderierte der Sprecher im Radio den Song ab. »Ein neuer Song von dem genialen John Lennon. Am 17. November ist sein neues Album erschienen, das er mit seiner japanischen Ehefrau …«

Cynthia stand auf und stellte das Radio hinter der Bar mit einer schnellen Handbewegung ab.

Ich spüre keinen Kloß im Hals, sagte sie sich, ganz und gar nicht. Ich habe eben nur einen hübschen Song im Radio gehört, zufällig von meinem Exmann und Vater meines einzigen Sohnes, der schon seit einer Ewigkeit, wenn ich mich nicht täusche, keine Platte mehr herausgebracht hat. Es hatte geheißen, dass John Lennon sich ganz um seinen kleinen fünfjährigen Sohn kümmern wolle …

In den nächsten Tagen schaltete sie das Radio nicht mehr an. Offenbar hatte auch Julian nicht mitbekommen, dass sein Vater ein neues Album herausgebracht hatte. Jedenfalls verlor er kein Wort darüber.

Die beginnende Vorweihnachtszeit hielt sie alle auf Trab. Aber der Gedanke an John ließ Cynthia nicht los. Sie dachte an ihre gemeinsamen Anfangstage, ihr Kennenlernen am Art College, nicht an die hässlichen Tage zum Schluss, an ihre Scheidung und an das Gefühl, betrogen worden zu sein.

Ich muss Julian mehr über seinen Vater erzählen, nahm sie sich vor. Wie es damals in Liverpool gewesen ist, Ende der fünfziger Jahre. Julian war selbst ein begabter Gitarrist.

Doch wo hätte sie anfangen sollen mit ihrer Geschichte? Sie war doch froh gewesen, aus allem heraus zu sein, fernab in Wales.

*

Als sie Anfang Dezember wegen eines Anwaltstermins nach London fuhr, schaltete sie das Radio immer noch nicht ein. Trotzdem wusste sie, dass Johns neues Album ein Megaerfolg war, und das war ja auch nicht verwunderlich. John war ein Genie, seinen Song »Imagine« würde man noch in hundert Jahren spielen, und die Beatles waren, obschon sie sich bereits vor zehn Jahren aufgelöst hatten, eine Band, die man niemals mehr vergessen würde.

Am Abend blieb Cynthia bei ihrer Freundin Maureen in London. Auch sie hatte eine Geschichte mit den Beatles und war eine Ex – sie war von 1965 bis 1974 mit Ringo Starr verheiratet gewesen und hatte sogar drei Kinder mit ihm.

Das Haus war voller Gäste, eine richtige Party war im Gange, von der Cynthia sich kurz vor zwölf Uhr verabschiedete. Doch mitten in der Nacht stand plötzlich Maureen an ihrem Bett im Gästeschlafzimmer und rüttelte sie wach.

Maureen war aschfahl. »Es ist etwas passiert«, sagte sie mit heiserer Stimme. »Ringo ist am Telefon und will mit dir sprechen.«

Es war der neunte Dezember, gegen vier Uhr in der Nacht.

Für einen Moment, während Cynthia sich aufrichtete und zum Telefon hinunterwankte, hatte sie Angst, dass etwas mit Julian sein könnte. Ein Feuer im Bistro? Ein Autounfall? Aber warum hätte dann ausgerechnet Ringo sie anrufen sollen?

Sie nahm den Hörer in die Hand. Ihr Herz klopfte so laut in ihrer Brust, dass sie schon fürchtete, gleich ohnmächtig zu werden.

Sie musste sich räuspern, um überhaupt einen Ton sagen zu können. »Hallo, Ringo«, brachte sie mühsam hervor. »Hier ist Cynthia.«

Im nächsten Moment hörte sie nur einen tiefen Atemzug, dann sagte eine unsichere Stimme, von der sie lediglich ahnen konnte, dass sie Ringo gehörte. »Es tut mir leid, Cyn. John ist tot. Er ist vor seinem Haus in New York erschossen worden.«

Die nächsten Worte, die Ringo sagte, verstand sie nicht mehr wirklich. John war tot. Ihre Hand zitterte, sie hatte das Gefühl, nicht genug Luft in ihre Lungen zu bekommen. John, die Liebe ihres Lebens, war tot. Er war am Abend in New York erschossen worden, mitten auf der Straße …

Dann kam ihr ein anderer Gedanke, der sie ebenso in Panik versetzte. Sie musste zurück nach Wales, zu ihrem Sohn – Julian durfte nicht aus dem Radio oder dem Fernsehen erfahren, dass sein Vater ermordet worden war, sondern sie musste es ihm beibringen – so schonend wie möglich. Niemand sonst.

Kaum eine Stunde später war sie schon unterwegs, aber natürlich kam sie zu spät. Ihr Haus in Wales wurde schon von Journalisten und Kamerateams umlagert. Die ganze Welt wusste bereits, dass der legendäre John Lennon am achten Dezember 1980 vor seinem Haus Ecke 72. Straße/Central Park West um 22 Uhr 50 Ortszeit von einem Mann erschossen worden war, der einmal ein großer Fan der Beatles gewesen war, sich dann aber in den Wahn verrannt hatte, der Welt beweisen zu müssen, dass er kein Niemand war.

1. Kapitel

Liverpool 1958

Cynthia hatte ihn schon früher gelegentlich gesehen, er war einer dieser Teddyboys, die mit ihren engen, schwarzen Röhrenhosen und ihren Wildlederschuhen in Liverpool neuerdings an jeder Ecke herumhingen, aber er lachte noch lauter als die anderen, dabei waren seine Augen voller Traurigkeit. Ja, das hatte sie gedacht: Er macht einen auf groß und stark, doch seine Augen sind abgrundtief traurig. Einmal hatte sie gesehen, dass er eine Gitarre auf dem Rücken trug, aber so nebensächlich, als gehöre sie einfach dahin, als sei sie ihm buchstäblich auf dem Rücken festgewachsen.

»Er heißt John«, hatte ihre Freundin Phyl ihr gesagt, als sie ihn wieder einmal vor dem Art College gesehen hatten, »John Irgendwer. Manchmal sitzt er im Bus hinter mir, aber, Cyn, er ist bestimmt nicht dein Typ. Außerdem hat er wahrscheinlich eine Freundin.«

»Klar«, hatte sie erwidert. »Klar, gar nicht mein Typ, auf keinen Fall.«

Jungs, besonders Teddyboys wurden ohnehin überschätzt und machten einem meistens nur Ärger.

Patrick etwa – erst hatte er sie angehimmelt, hatte sie ins Abbey Cinema eingeladen, doch nachdem sie einmal miteinander geschlafen hatten, ein sehr kurzes, enttäuschendes Erlebnis, an das sie sich lieber nicht genauer erinnern wollte, hatte er ihr gestanden, dass er sich in ein rothaariges irisches Mädchen verliebt hatte, das neuerdings in der Nachbarschaft wohnte, und dass nur noch an sie denken konnte. Er hatte Cynthia sogar den Schal zurückgegeben, den sie, dumm, wie sie gewesen war, zu seinem Geburtstag für ihn gestrickt hatte, aber keine Sorge, Paddy, so etwas wie einen Schal stricken würde sie nie wieder für jemanden tun, schon gar nicht in einem knalligen Rot, das ihr selbst nicht gefallen hatte.

Sie liebte es, zu malen und sich in Bilder zu vertiefen. Gemälde von berühmten Künstlern wie van Gogh oder Picasso anzuschauen verhieß für sie einen Blick in eine andere, bedeutungsvolle Welt. Als Kind hatte sie einen Sommer lang versucht, einen Nachthimmel zu malen, wie es van Gogh in seinem berühmten Bild »Café-Terrasse in Arles« gelungen war. Natürlich hatte sie es nicht geschafft, aber damals schon hatte sie beschlossen, dass sie Kunst studieren wollte. Und nun hatte sie sich vorgenommen, einen guten Abschluss zu machen, und dann würde sie Kunsterzieherin werden und Kindern das Zeichnen beibringen und ihnen erklären, wie viele wunderbare Malerinnen und Maler und Kunstwerke es auf der Welt gab. Und dass diese Künstler die Welt mit einem besonderen Blick sahen. Das hatte sie auch ihrer Mutter versprochen – und insgeheim auch ihrem toten Vater, der 1956, ein Jahr bevor Cynthia auf das Art College gegangen war, nach einem schweren Krebsleiden gestorben war. Sein Leben lang hatte er filterlose Zigaretten geraucht. Es hatte ihn am Ende umgebracht.

John Irgendwer tauchte in der zweiten Stunde des Kalligraphiekurses auf, den sie in ihrem zweiten Jahr am College of Art belegt hatte. Zuerst sah sie nur seinen alten abgewetzten Mantel, den er immer trug, dann seine traurigen Augen hinter der hässlichen schwarzen Hornbrille. Er winkte dem Lehrer lässig zu, ein beiläufiges Handheben, und steuerte, ohne sich für sein Zuspätkommen zu entschuldigen, wie es jeder andere getan hätte, geradewegs auf den Platz hinter Cynthia zu. Er bedachte sie mit einem flüchtigen Blick und hob die Augenbrauen an, als wolle er sagen: Was glotzt du so? Ich bin doch nur ein wenig spät dran.

Sie hörte, wie er sich den Stuhl hinter ihr zurechtschob, dann, nur eine Sekunde später, beugte er sich vor, sein Mund nah an ihrem Ohr. »Sweetheart«, hauchte er, »könntest du mir ein paar Sachen leihen? Einen Bleistift und ein paar Blätter aus deinem Block? Kriegst du nächste Woche wieder.«

Cynthia überlegte, so zu tun, als hätte sie ihn nicht gehört, und einfach mit der Kalligraphieübung weiterzumachen, die Mister Morgan, ihr Lehrer, ihnen aufgegeben hatte, doch da schwebte sein Mund wieder an ihrem Ohr. »Ich bin zwar etwas kurzsichtig, aber wenn ich das richtig sehe, hast du drei Bleistifte vor dir liegen. Ich brauche nur den linken, den gelben. Dann bin ich ganz lieb und happy.«

Wortlos und ohne ihn anzuschauen, reichte sie ihm ihren gelben Bleistift und ein Blatt aus ihrem Block nach hinten. Sie war ehrlich gespannt, was er nun zeichnen würde, irgendwie hatte sie das Gefühl, er würde etwas Besonderes zustande bringen.

»Der Künstler dankt«, flüsterte er ihr in einem ironischen Tonfall zu. Seine Finger berührten für einen Moment ihre Hand. »Hast mir wirklich geholfen.«

In der Woche darauf ließ John Irgendwer sich nicht im Kurs blicken. Insgeheim war sie sogar ein wenig enttäuscht. Natürlich hatte er ihr den Bleistift nicht wiedergegeben, sondern war am Ende der Stunde mit übertriebenen Bewegungen wie eine Ente nach vorn gewatschelt und hatte dem Lehrer sein Blatt hingeworfen – statt einer Kalligraphieübung hatte er eine Ente gezeichnet. Dann war er, irgendeinen Song summend, aus dem Klassenzimmer verschwunden und hatte sich selbst applaudiert.

Als sie nun nach dem Unterricht aus dem Gebäude trat, sah sie ihn neben dem Eingang hocken. Er spielte Gitarre. Zwei Mädchen und drei Jungen, von denen sie einen, ein hübsches Milchgesicht, schon einmal gesehen hatte, hatten sich zu ihm gesellt.

»Ain’t she sweet?« Plötzlich erhob John Irgendwer seine Stimme und starrte zu ihr herüber. »Ain’t she sweet, boy?«

Das Milchgesicht neben ihm stimmte gleich mit ein und sang auch: »Ain’t she sweet, boy? – Yeah, yeah, yeah.«

Cynthia spürte, dass sie eine Sekunde zu lang in Johns Richtung geschaut hatte. Mit einer kurzen Geste hatte er sich seine hässliche Hornbrille ins dunkle Haar geschoben.

Du bist ein Idiot, John, dachte sie, und als hätte er ihre Gedanken erraten, lachte er plötzlich laut auf, traktierte noch härter die Saiten seiner Gitarre und wiederholte sein »Ain’t she sweet?«.

Cynthia beeilte sich, zu ihrem Bus zu kommen. Sie schaffte es, sich nicht noch einmal umzudrehen. Er war wirklich ein Idiot mit seinem aufdringlichen Gehabe, aber eines musste man ihm lassen: Er hatte eine gute Stimme, sie klang weich und melodisch, aber nicht so schmalzig wie diese Sänger im Radio, die ihre Mutter so gern hörte. Und richtig übel sah er auch nicht aus.

2. Kapitel

Er konnte nichts dafür. So viel Wut war manchmal in ihm, dass er zum Hafen hinunterlief und sie hinausschreien musste. Am liebsten hätte er wie ein echter Boxer auf etwas eingeprügelt, aber nein, seine Hände waren kostbar, sie durfte er auf keinen Fall verletzen. Stattdessen sammelte er Steine auf und warf sie in den Mersey oder gegen eine Schiffswand, wenn er sich nahe am Kai aufhielt. Es tat gut, die Steine über das Wasser hüpfen zu sehen und zu schreien. Das Art College ging ihm mit jedem Tag mehr auf die Nerven. Er wollte Musik machen, wollte spielen, nicht irgendwelche chinesischen Schriftzeichen malen oder Bücher über Kirchenmalerei lesen. Aber nicht nur das nervte ihn – die Enge in Liverpool, wo die Leute offenbar froh waren, dass sie wieder ein paar Penny mehr verdienten und keine Bomben mehr fielen. Und besonders wütend wurde er, wenn er an seine Mutter dachte, an ihren schrecklichen, ungerechten Tod.

Wenn er genug Steine in den Fluss geworfen hatte und dann der Mond hervorkam oder zumindest die Dämmerung hereingebrochen war, legte er sich irgendwo abseits ins Gras und redete mit seiner Mutter.

»Julia«, flüsterte er vor sich hin, »ich hätte besser auf dich aufpassen müssen. Und was wird nun aus deinem Banjo? Wir können nicht mehr zusammen Musik machen und Platten von Chuck Berry und Elvis hören, verdammt.«

Mit ihrem Tod war sein Unglück komplett geworden. Dieser Gedanke drehte sich in solchen Momenten in seinem Kopf. Auch wenn er nicht dabei gewesen war, sondern ausgerechnet bei seiner Mutter im Haus gewesen war und auf seine beiden Halbschwestern aufgepasst hatte, sah er es vor sich, wie Julia aus der Tür lief, wie sie Mimi, ihrer Schwester, zuwinkte und dann … dann, nur wenige Atemzüge später, raste das Auto dieses Betrunkenen heran, traf sie, seine schöne, lebenslustige Mutter, die den Zebrastreifen überquerte, um zur Bushaltestelle zu gehen, und sie wurde durch die Luft gewirbelt. Julia Lennon, geborene Stanley, Mutter von drei Kindern, wurde förmlich aus dieser Welt hinausgeschleudert. Sie sei sofort tot gewesen; er hatte gehört, wie Mimi das einer Nachbarin erzählt hatte. Es hatte wie ein Trost klingen sollen, aber für ihn war es das nicht.

»Julia«, sagte er still in sich hinein, »ich wollte einen Song für dich schreiben, einen richtig guten Song, den wir dann gemeinsam gesungen hätten, auf der Bühne, bei einem richtig fetten Konzert. Ich hätte den Jungs gesagt, sie sollen mal eine Pause machen, und dann hätte ich dich auf die Bühne geholt, vor aller Augen, und wir hätten unseren Song gesungen – John und Julia.«

Warum war seine Mutter überhaupt bei seiner Tante gewesen? Er hatte Mimi drei Tage nach der Bestattung danach gefragt. Vorher hatte er sich nicht getraut, weil Mimi ganz gegen ihre Gewohnheit kaum ein Wort gesprochen hatte.

Aber Mimi hatte ihn nur mit einem langen, strengen Blick bedacht, wie sie es oft tat. »Wasch dir die Hände vor dem Abendessen«, hatte sie gesagt, statt ihm eine Antwort zu geben.

Er glaubte jedoch, die Antwort zu kennen. Julia wollte ihn wieder zu sich nehmen. Deshalb war sie gekommen. Seine Mutter wollte, dass er wieder bei ihr lebte statt bei Tante Mimi, bei ihr, bei Bobby, ihrem Freund, und bei seinen beiden kleinen Schwestern. Ja, einen anderen Grund konnte es nicht gegeben haben. Deshalb hatte sie gewollt, dass er nicht da war, sondern in Julias Haus. Damit sie mit ihrer älteren Schwester Mimi alles in Ruhe besprechen konnte.

Wenn er seine Wut hinausgeschrien und mit seiner toten Mutter gesprochen hatte, ging es ihm eine Weile besser. Sollte er noch bei Paul vorbeigehen oder gleich zu Stu?

John entschied sich dagegen und bereute es, als er sah, dass in seinem Haus noch Licht brannte. Seine Tante wartete auf ihn und saß wie so oft in ihrem Sessel am Kamin, schlafend, bei angeschaltetem Radio, aber sie schreckte sofort auf, sobald er die Tür aufgeschlossen hatte.

»John, my dear, wo warst du so spät noch?«

»Bei Paul«, erwiderte er wie meistens, auch wenn es nicht stimmte. Mimi mochte Paul, weil er so höflich war und gute Manieren hatte. Stu hingegen, der so gut wie nie mit ihr sprach, konnte sie nicht leiden. »Wir haben noch ein wenig geprobt. Bald haben wir wieder einen Auftritt.«

»Du sollst nicht proben, sondern an dein Studium denken. Wozu gehst du schließlich auf das Art College?«

Ja, wozu ging er dahin? Es gab keinen wirklichen Grund. Er ging dahin, weil ihn eine andere Schule noch mehr angeödet hätte. Immerhin interessierte er sich für Cartoons und zeichnete selbst welche, auch wenn die natürlich nicht den Ansprüchen seiner Lehrer entsprachen. Aber meistens schwänzte er den Unterricht, was allerdings nicht groß auffiel, oder es kümmerte niemanden wirklich. Auch ein Vorteil, am Art College eingeschrieben zu sein. Niemals würde er Lehrer oder so etwas werden. Leute, die einem sagen wollten, was man zu tun und zu lassen hatte, verabscheute er.

»Dein Onkel wäre stolz auf dich, wenn du einen guten Abschluss machen würdest.«

Immer wenn Mimi nicht mehr weiterwusste, brachte sie ihren Mann ins Spiel. Uncle George war ein feiner, sehr leiser Mann gewesen, der immer gut zu ihm gewesen war, aber er hatte sich ebenfalls davongemacht. Er war tot umgefallen, als John bei seiner anderen Tante in Edinburgh zu Besuch gewesen war. So ähnlich hatte John sich dessen Tod jedenfalls vorgestellt. Innere Blutungen – Leberzirrhose –, daran war Uncle George wohl gestorben, fast von einem Tag auf den anderen.

»Mit Musik kann man jedenfalls kein Geld verdienen. Auch wenn deine Mutter dir diesen Floh ins Ohr gesetzt hat, aber sie hat ja auch keinen Penny mit ihrer Singerei verdient, sondern musste kellnern gehen.« Wenn Mimi einmal in Fahrt war, hörte sie nicht mehr auf. »Ich weiß genau, dass du oft zu ihr gefahren bist – heimlich.« Das Wort »heimlich« spie sie ihm entgegen. Seit er bei ihr lebte, weil seine Mutter mit einem Mann, der nicht sein Vater war, zusammenlebte und damit in ihren Augen Unzucht betrieb, hasste sie es, wenn er zu Julia ging. »Du hast die Schule geschwänzt, und ihr habt Platten gehört – Rock ’n’ Roll –, oder wie heißt das?«

Einmal hatte er Mimi in der Küche einen Song vorgespielt, den er mit seiner Band einstudiert hatte – »Come Go With Me« –, ein wirklich guter Song, den er im Radio gehört und dessen Text er nicht ganz verstanden hatte, aber der hatte ohnehin zumeist aus einem sehr rhythmischen dom dom dom‑be doo bestanden. Seine Tante hatte weiter abgewaschen und ihn nur kurz angeschaut. Musik interessierte sie nicht, Musik wurde in der Kirche gespielt oder auf Beerdigungen. Das Radio schaltete sie nur an, um Nachrichten in der BBC zu hören, und einen Plattenspieler hatte sie nicht.

Als er Mimi endlich entkommen war, zog er seinen alten Mantel aus, den Uncle George eine Ewigkeit getragen hatte, und nahm seine Gitarre. Auch die Gitarre – eine Gallotone Champion Acoustic –, die Julia in London bestellt hatte, erinnerte ihn an seine Mutter. Er schlug ein paar Akkorde an.

Misery, dachte er, Misery war ein gutes Wort für einen Song. »The world is treating me bad – misery – I’m the kind of guy who never used to cry.«

Ja, auch bei der Beerdigung seiner Mutter hatte er keine einzige Träne vergossen, und bei Uncle Georges Trauerfeier war ihm sogar zum Lachen zumute gewesen. Besser lachen als weinen. Er war keiner, der herumheulte, sondern einer, der anderen ins Gesicht lachte, wenn es ihm schlecht ging.

Misery – er würde mit Paul darüber sprechen, ob es für einen guten Song ausreichte.

Radio Luxemburg brachte einen guten Song – »Twenty Flight Rock« von Eddie Cochran. Auch seiner Mutter hatte der Song gefallen, obwohl sie mehr auf Lonnie Donegan und Skiffle-Musik gestanden hatte – sie mochte es, wenn Jungs auf Waschbrettern herumschrammelten oder auf Zinkeimern trommelten –, aber sie war ja auch eine Banjo-Frau gewesen. »Lieber Banjo als Gitarre« war ihre Devise gewesen, und am Anfang, in seiner ersten Band, hatte er selbst die Gitarre wie ein Banjo gespielt.

»Julia, ich denke an dich«, sagte er jeden Abend zu seiner Mutter, fast wie ein Gebet, obwohl er natürlich nie betete. Ein Gott, der ihm die liebsten Menschen wegnahm, konnte ihm gestohlen bleiben.

Dann musste er zu seiner eigenen Überraschung noch an etwas anderes denken. Wie hieß dieses Mädchen aus seinem langweiligen Kalligraphiekurs, das, seit es seine Frisur verändert hatte, ein wenig wie Brigitte Bardot, diese superschöne französische Schauspielerin, aussah?

Er überlegte kurz, bis es ihm einfiel. Sie hieß Cynthia, aber brav und ordentlich, wie sie war, war sie gar nicht sein Typ, auf keinen Fall. Wahrscheinlich war Cynthia mit einem Burschen von der Army zusammen oder mit jemandem, der den ganzen Tag in einem Büro saß und Dinge abheftete. Ja, so eine war sie – keine, die etwas mit einem richtigen Gitarristen anfangen konnte.

3. Kapitel

Er heißt John Lennon«, sagte ihre Freundin Phyl, als sie sich auf dem Flur des Art College trafen. »Falls es dich interessiert: Er hat eine eigene Band und wohnt irgendwo an der Menlove Avenue, in der Nähe der Penny Lane. Hat mir Mary aus meinem Graphikkurs erzählt, die ihn vom Sehen kennt, weil sie da in der Nachbarschaft wohnt.«

Cynthia hob die Schultern. Nein, interessiert mich eher nicht, sollte das heißen. John war wieder nicht in ihrem Kurs erschienen, und diesmal hockte er auch nicht vor dem Art College und klimperte auf seiner Gitarre herum.

Als jemand sie von hinten ansprach und ihr eine Rose reichte, eine volle rote Rose, dachte sie zuerst, John würde sich einen Spaß mit ihr erlauben – oder vielleicht wollte er sich so für den Bleistift und die Blätter bedanken, die sie ihm gegeben hatte.

Doch es war gar nicht John.

Patrick hielt ihr die Rose hin. Er lächelte sie an, eine schwarze Haarsträhne hing ihm ins Gesicht. Jeder, der seinen Namen hörte, musste erst mal denken, er sei Ire, dabei kam seine Familie aus Italien, Sizilien, genauer gesagt.

»Für dich, Cyn«, sagte er und schob ihr die Rose beinahe direkt unter die Nase.

Sie hörte, wie Phyl neben ihr kurz auflachte und dann sagte: »Ich gehe dann schon mal zum Bus. Bis morgen.« Ein helles Lachen wehte ihr hinterher.

Zögernd nahm Cynthia die Rose entgegen. »Was soll das?«, fragte sie eher unfreundlich.

Patrick strich eine schwarze Locke zurück. »Siehst klasse aus, Cyn. Deine neue Frisur gefällt mir, dieses besondere Blond. Wirklich toll – siehst fast wie ein Filmstar aus … Nicht, dass mir deine Löckchen nicht auch gefallen hätten, aber …« Er geriet ins Stocken.

»Was soll das?«, fragte Cynthia erneut. »Hat deine neue irische Freundin dir Ausgang gegeben? Und …« Sie blickte auf die Rose in ihrer Hand. »Und mag sie keine Rosen?«

Patrick lächelte unsicher und machte Anstalten, sich bei ihr einzuhaken. »Ich dachte, wir könnten irgendwo was trinken gehen. Ich kenne einen neuen Pub und …« Er spürte, wie sie sich versteifte. »Die Rothaarige ist dumm wie Bohnenstroh, ganz anders als du. Ehrlich. Tut mir leid, das alles.«

Langsam gingen sie die Straße hinunter.

»Ich glaube nicht, dass ich heute Zeit habe«, erwiderte Cynthia, doch sie ließ es zu, dass Patrick zaghaft seinen Arm um sie legte. »Ich habe mit meinem Studium viel zu tun.«

»Nur auf ein Bier«, erwiderte Patrick hastig. »Oder ein Glas Wein, wenn dir das lieber ist. Wir könnten ins Ye Cracke gehen und hinterher zu mir. Mein Dad hat Spätdienst, und meine Mum ist bei ihrer Schwester zu Besuch.«

Er beugte sich vor, um sie auf die Wange zu küssen, doch sie wandte den Kopf, und da sah sie ihn, in seinem alten, abgewetzten Mantel, die Gitarre hing ihm über der Schulter, er stand an der Bushaltestelle in die andere Richtung, und er starrte sie an. Und plötzlich lächelte er. Für einen Moment sah es so aus, als würde er sie grüßen, doch dann schob er sich nur seine Haarsträhne zurück und schaute an ihr vorbei.

»Gut«, sagte sie, aus einem Impuls heraus, den sie selbst nicht verstand. »Trinken wir etwas. In welchen Pub wolltest du gehen?«

Das Ye Cracke war eine Studentenkneipe, laut und verraucht, so dass man sich schon sehr nahe kommen musste, um einander zu verstehen.

Patrick begann über Fußball zu reden, über die Rivalität zwischen Everton und dem FC Liverpool, der nur in der zweiten Liga spielte, aber das würde sich bald ändern. Die Zukunft gehöre dem FC Liverpool an der Anfield Road. Ob sie mit ihm einmal zu einem Spiel gehen wolle.

Er redet zu viel, dachte Cynthia, viel zu viel und zu viel langweiliges Zeug. Sie nippte lustlos an ihrem Bier. Die Geräuschkulisse war so ohrenbetäubend, dass sie nicht mitbekam, welche Musik gespielt wurde. Klangfetzen wehten heran, laute Gitarren, eine abgehackte Männerstimme. Sie starrte auf Patricks Mund, sah, wie seine Zähne dann und wann hervorblitzten, und hörte ihm überhaupt nicht mehr zu. Was sollte das Gerede über Fußball? Nicht einmal ihr Vater hatte sich zu seinen Lebzeiten für Fußball interessiert.

Ich mag keine Männer, die zu viel reden, dachte sie. Patrick war nun offenbar bei einem Spieler von Everton angekommen, der mehr Tore als jeder andere geschossen hatte. Er steckte sich eine Zigarette an und hielt ihr die Schachtel hin. Sie schüttelte den Kopf. Von Zigaretten bekam sie Kopfschmerzen.

Wie nur hatte sie mit diesem Typen schlafen können? Es war plötzlich unvorstellbar. Als seine Eltern an einem Samstagnachmittag nicht zu Hause gewesen waren, hatte er sie in seine Dachkammer gelockt. Sie hatten erst Tee, dann ein wenig Wein getrunken, und dann war es passiert. Es ging ganz schnell, und es war alles andere als ein schönes Erlebnis für sie gewesen. Nachdem Patrick das Blut auf dem Laken gesehen hatte, war er förmlich ausgeflippt. Verdammt, wie sollte er das Blut aus dem Laken bekommen, ohne dass seine Mutter etwas merkte.

Was denkst du, hätte sie ihn am liebsten angeschrien, mit wie vielen Jungen ich schon geschlafen habe, Idiot? Du bist der Erste gewesen, leider.

Als Patrick seine Hände nach ihr ausstreckte, um sie an sich zu ziehen und zu küssen, wich sie abrupt zurück. Für einen Moment glaubte sie, in der Menge, die sich in der Kneipe drängte, John Lennon zu sehen, seinen braunen Haarschopf und die hässliche Hornbrille. Diese schmutzige Kneipe passte viel eher zu ihm als zu Patrick und ihr. Aber nein, er war mit seiner Gitarre vermutlich nach Hause gefahren oder zu irgendwelchen Freunden, mit denen er Musik machte. Phyl hatte gemeint, dass er mit seiner Band schon in richtigen Clubs gespielt hatte, deren Namen Cynthia allerdings nicht kannte, weil sie noch nie in dieser Art Laden gewesen war.

»Ich muss gehen«, brüllte sie Patrick zu. »Ich will nach Hause. Sofort.« Die Rose hatte sie auf den Tisch vor sich gelegt und ließ sie achtlos dort liegen, als sie aufstand.

Er nickte und begleitete sie zur Tür. Es war noch nicht spät, aber bereits dunkel draußen. Ihre Mutter würde sich Sorgen machen.

Patrick hakte sich wieder bei ihr ein. »Ich kann Karten für das nächste Spiel besorgen, wenn du willst«, sagte er mit einem Lächeln und machte erneut Anstalten, sie auf die Wange zu küssen.

Sie blieb stehen und funkelte ihn wütend an. »Hör zu«, sagte sie, »ich finde Fußball sterbenslangweilig, und außerdem bin ich in einen anderen Jungen verliebt, einen, der Fußball genauso hasst wie ich.«

Dann riss sie sich los und lief, so schnell sie konnte, bis sie endlich ihre Bushaltestelle erreicht hatte, um zum Bahnhof und dann nach Hoylake zu kommen.

Sie hatte gelogen, um Patrick endlich loszuwerden. Sie war in niemanden verliebt. Natürlich nicht.

*

Zu Hause saß ihre Mutter in der Küche. Vor Trauer über den Tod ihres Mannes war ihr Gesicht in den letzten Monaten ganz grau geworden, grau und freudlos. Außerdem musste sie sich nun um die vier Lehrlinge kümmern, die sie als Untermieter ins Haus genommen hatten, damit Cynthia auf das Art College gehen konnte und nicht irgendwo arbeiten musste.

Niemals, dachte Cynthia, niemals möchte ich so eine graue, müde Frau werden wie meine herzensgute Mutter. Früher hatte sie es geliebt, Blumen zu kaufen, hatte sie kunstvoll in Vasen arrangiert und in die Fenster gestellt, aber auch das ließ sie nun bleiben.

»Dein Freund war hier«, sagte sie und lächelte. Als Cynthia die Stirn runzelte, weil sie nicht verstand, fügte sie hinzu: »Dieser Italiener mit dem irischen Namen … Er hat dich gesucht.«

»Patrick ist nicht mein Freund«, erwiderte Cynthia barsch. »Und seit heute Abend schon mal gar nicht mehr.«

Mit einer Tasse Tee ging sie auf ihr Zimmer. An dem Tischchen, das am Fenster stand, nahm sie ihren Zeichenblock hervor und machte sich daran, eine Gitarre zu zeichnen – keine elektrische, die jetzt groß in Mode gekommen war, sondern eine akustische, wie John sie mit sich herumschleppte.

4. Kapitel

Wenn John von allem genug hatte, ging er zu Stuart. Mit Pete hatte John seine erste Band gegründet, aber Stu hatte etwas, das niemand hatte, den John in Liverpool kannte. Stu schien seinen Weg zu kennen, wusste immer, was er tat. Er war klein und drahtig und war ein Typ, auf den die Mädchen standen, und niemals wäre er auf die Idee gekommen, sich von sich aus mit jemandem prügeln zu wollen. Und dass er das Geld für sein Kunststudium bei der Müllabfuhr verdiente, hätte man auch nicht gedacht.

Stu wohnte in einem Zimmer in einem Mehrfamilienhaus, an dem der Putz bröckelte und von dem es hieß, es werde bald abgerissen. Dabei hatte es noch nicht mal eine der Bomben abgekriegt, die die Deutschen 1940 auf Liverpool abgeworfen hatten, und das nicht zu knapp. Seine Mutter hatte John davon erzählt, und angeblich war er im Oktober 1940 selbst während eines Bombenangriffs zur Welt gekommen.

Stu hatte zwar keine Möbel, aber Bier und Zigaretten gab es bei ihm immer. Außerdem standen ein Sarg in seinem Zimmer und eine Lampe, die er an einem Zebrastreifen abmontiert hatte.

»Du solltest mit in meiner Band spielen.« John wusste, dass er Stu mit seinem Vorschlag auf die Nerven ging, den er mindestens schon zehnmal vorgebracht hatte. »Paul ist super an der Gitarre, und dann haben wir da einen Neuen, George, einen Jungen mit einem riesigen Gebiss, der Sachen an der Gitarre kann, die glaubt man nicht.«

Stu streckte seine Hände vor. In einer Hand hielt er eine brennende Zigarette. »Das sind die Hände eines Malers, John«, sagte er. »Meine Musik mache ich auf der Leinwand. Farben und Licht …« – er sprang auf und beugte sich über seinen Sarg, in dem er alles aufbewahrte, was er besaß – »… bedeuten mir alles.« Er zog ein Buch hervor und hielt es John hin, der es zögernd in die Hand nahm. »Impressionisten«, las er auf dem Umschlag, darunter war eine hingetupfte Blumenwiese zu sehen.

»Weißt du, was meine erste Erinnerung ist?«, fragte Stu, ohne eine Antwort abzuwarten. »Ich hocke mit meiner Mutter in einem Keller in Edinburgh, weil die verdammten Nazis Bomben über der Stadt abwerfen. Und als wäre das nicht schlimm genug, soll ich mich auch noch unter einem Stuhl zusammenrollen. Ich kriege fast keine Luft mehr, und da ist kein Licht … überhaupt kein Licht, verstehst du? Maler wie Renoir und Manet haben das Licht neu erfunden und in die Malerei gebracht. Ich kann nicht wie sie malen, werde ich nie können und will ich auch gar nicht, aber ich muss immer etwas tun, das mit Licht zu tun hat.«

John blätterte das Buch durch. »Musik hat auch mit Licht zu tun – es gibt helle und dunkle Töne.«

Stu lachte. »Du willst es nicht verstehen.« Er nahm John das Buch ab. »Hier«, sagte er und deutete auf ein Bild, das eine ganze Seite des Buches füllte. »Renoir hat zwei Menschen in einem Ruderboot gemalt, aber sie sind kaum zu erkennen, eine Frau hält das Ruder, die zweite Gestalt ist vermutlich auch eine Frau, was irgendwie schon ungewöhnlich ist, dass da kein Mann dabei ist und am Ruder sitzt, aber eigentlich sind nur zwei Lichtgestalten auf einem leuchtend blauen See zu sehen. Der See ist so blau, dass man die Sonne erahnen und deren Strahlen auf dem See fast spüren kann.«

»Du könntest es wenigstens versuchen … Bass spielen kann man an einem Wochenende lernen.« John steckte sich eine Zigarette an und wandte sich zum Fenster. Es wurde bereits dunkel. »Wir könnten einen Bassisten und einen Schlagzeuger gebrauchen. Die Quarrymen brauchen dich, Stu. Außerdem …« Er drehte sich wieder um und verzog das Gesicht zu einem Lächeln. »… die Mädchen mögen dich.« Er lachte lauter auf und begann zu singen. »Ain’t she sweet, yeah, yeah.«

Stu warf ihm eine Flasche Bier zu, ohne in sein Lachen miteinzustimmen, die letzte, die neben seiner Matratze stand.

»Quarrymen ist überhaupt ein bescheuerter Name für eine Band. Klingt, als wärt ihr Vierzehnjährige, die beim Schulfest drei Lieder singen dürfen.« Stu steckte sich die nächste Zigarette an. »Wenn ich nur ein bisschen Geld habe, bin ich sowieso weg aus Liverpool, dann gehe ich nach Paris. Ein halbes Jahr lang werde ich nur durch alle Museen laufen und mir die wichtigsten Bilder anschauen, bevor ich selbst anfange zu malen. Und dann eine erste Ausstellung in Paris. Mann, das wäre was.«

»Vergiss nicht die Mädchen.« John schaffte es beinahe, die halbe Flasche in einem Zug zu leeren. »In Paris soll es die schönsten Mädchen geben, und richtig klug sollen sie obendrein sein. Wenn du in meiner Band wärst, könnten wir einen Song darüber machen. French Kisses – so könnte der Song heißen.«

»Vielleicht mache ich mit, wenn du die Band umbenennst«, sagte Stu ganz ernsthaft. »Nennt euch doch Crows oder Ravens. Edgar Allan Poe hat eine grandiose Geschichte geschrieben – The Raven.«

»Buddy Hollys Band heißt Crickets – Grillen«, erwiderte John, als würde er wirklich darüber nachdenken. »Aber ist es nicht total bescheuert, so zu heißen?«

»Alles ist besser, als auf die Bühne zu springen und zu rufen: Hier kommen die Quarrymen, und dann stolpert ihr auf die Bühne.« Stu legte sein Buch über die Impressionisten vorsichtig in den Sarg zurück. »Wenn ich eine Band gründen würde, würde ich sie ›The Renoirs‹ nennen, und auf der Bühne würde ich ein riesiges Bild von Renoir aufhängen.«

»Wenn du in meiner Band mitspielst, können wir uns nennen, wie du willst«, sagte John. Er trank die Flasche aus und warf sie auf die Matratze. »Na, vielleicht müssten wir Paul noch fragen, was er davon hält. Hier kommen The Renoirs.« Er verzog affektiert das Gesicht. »Klingt, als würde man in einem Altersheim voller Franzosen spielen.«

»The Renoirs klingt nach guter Musik«, erwiderte Stu. Er schob die Flasche Bier beiseite und ließ sich auf die Matratze fallen. »Nicht nach einem Song, wo es nur darum geht, dass ein Junge ein Mädchen trifft.«

»Boy meets girl, yeah, yeah«, schrie John plötzlich und tat so, als würde er mit der rechten Hand über Gitarrensaiten streichen. Für seine abrupten Stimmungswechsel war er berühmt und gefürchtet. Nur seine Mutter und Uncle George hatten sich darüber nie aufgeregt, Mimi dagegen umso mehr. »Heute ist das verdammte Semester zu Ende. Wir könnten noch zu einer Party im Art College gehen. Da gibt es dieses eine Mädchen … eine hübsche Blonde, die ein wenig wie diese französische Schauspielerin … Brigitte Bardot aussieht.«

»Solche Mädchen interessieren mich weniger als gar nicht«, sagte Stu. »Wenn ich mitkomme, dann nur, weil wir kein Bier und keine Zigaretten mehr haben. Ich hoffe, das Bier da ist umsonst.«

*