6,99 €

Mehr erfahren.

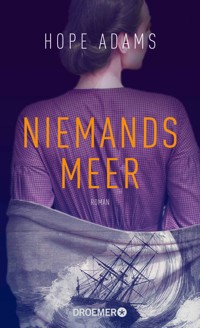

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Zweihundert verurteilte Frauen, eine Tote, eine Mörderin. Wer hat mehr Schuld als alle anderen auf sich geladen? Ein fesselnder historischer Kriminal-Roman von Hope Adams, inspiriert von einer wahren Geschichte. Juli 1841, irgendwo im Südlichen Ozean: Die »Rajah« soll hundertachtzig Frauen, die in England für kleinere Straftaten verurteilt wurden, nach Tasmanien bringen. Während der Reise will die junge Aufseherin Kezia mit einigen von ihnen eine Patchwork-Decke nähen. Was niemand weiß: Eine der Frauen wurde wegen Mordes zum Tode verurteilt und hat sich unter falscher Identität an Bord gestohlen. Und dann wird eine andere Gefangene hinterrücks ermordet. Zusammen mit dem Kapitän, dem Schiffsarzt und dem Reverend muss Kezia herausfinden, wer mehr Schuld als alle anderen auf sich geladen hat, und warum … Der packende historische Kriminal-Roman »Niemandsmeer« beruht auf einer wahren Geschichte: Die »Rajah« segelte tatsächlich 1841 mit rund zweihundert verurteilten Frauen nach Tasmanien, und auch Kapitän Charles Ferguson, Kezia Hayter und ihr Patchwork-Projekt sind historisch belegt. »Hope Adams hat die historischen Ereignisse geschickt mit dem Kriminalfall verknüpft. Perfekter Spannungsbogen, hervorragend gezeichnete Charaktere … ein tolles Leseerlebnis.« - Guardian »Ein faszinierende Roman, der die Lebensgeschichten dieser Frauen mit einem rätselhaften Mordfall verwebt. Fesselnd und zutiefst befriedigend.« - The Times

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 435

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Hope Adams

Niemandsmeer

Roman

Aus dem Englischen von Leonie von Reppert-Bismarck und Anja Kirchdörfer Lee

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Juli 1841, irgendwo im Südlichen Ozean: Die »Rajah« soll hundertachtzig Frauen, die in England für kleinere Straftaten verurteilt wurden, nach Tasmanien bringen. Während der Reise will die junge Aufseherin Kezia mit einigen von ihnen eine Patchwork-Decke nähen. Was niemand weiß: Eine der Frauen wurde wegen Mordes zum Tode verurteilt und hat sich unter falscher Identität an Bord gestohlen. Und dann wird eine andere Gefangene hinterrücks ermordet. Zusammen mit dem Kapitän, dem Schiffsarzt und dem Reverend muss Kezia herausfinden, wer mehr Schuld als alle anderen auf sich geladen hat, und warum …

Inhaltsübersicht

Widmung

Ich wünschte, ich wüsste [...]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Historischer Hintergrund

Danksagung

Dieses Buch ist den Frauen gewidmet, die den Rajah-Quilt erschaffen haben. Ihrer Hände Arbeit lebt fort.

Dieser Quilt, gefertigt durch die Strafgefangenen auf der Rajah während ihrer Verschiffung nach Van-Diemens-Land, wird überreicht als Zeichen der tiefen Dankbarkeit, mit der sie an der Damen Bemühungen für ihr Wohlergehen in England wie auch während ihrer Überfahrt zurückdenken, und zudem als Beweis, dass sie die freundliche Ermahnung der Damen, Fleiß an den Tag zu legen, beherzigt haben.

Kreuzstich-Spruch auf dem Rajah-Quilt, Sammlung der National Gallery of Australia, Canberra.

Ich denke, ich darf behaupten, nie so viele erbärmliche Kreaturen auf einem Haufen versammelt gesehen zu haben.

Auszug eines Briefs von Ralph Clark, Offizier an Bord des Sträflingsschiffs Friendship, das Teil der First Fleet nach Australien war.

Ich wünschte, ich wüsste es nicht, dachte sie. Ich wünschte, ich hätte es nie herausgefunden. Ich wünschte, ich wäre noch dieselbe, die ich war, ehe wir uns heute Morgen zum Nähen zusammengefunden haben.

Das Meer, das am Schiffsrumpf entlangglitt, wirkte fast schwarz im schwindenden Licht. In diesen Breiten, mitten im Südlichen Ozean, war die Spanne zwischen Sonnenuntergang und Dunkelheit sehr kurz.

Sie lehnte sich weiter vor, um der Bewegung des Wassers besser folgen zu können. Es rauschte am Rumpf vorüber, rollte davon in kleineren Wellen, um sich in den großen Wogen des Ozeans zu verlieren. Anfänglich hatte sie das Meer gefürchtet. Wochenlang war sie nur mit gesenktem Kopf und starr auf die Planken gerichtetem Blick an Deck herumgelaufen. Den Ozean hatte sie nur gesehen, wenn es unvermeidbar war, und auch dann nur aus den Augenwinkeln. Doch je näher sie Van-Diemens-Land kamen, desto mehr hatte sie sich an das Meer gewöhnt, und nun verehrte, ja, liebte sie es, wenngleich mit einer ordentlichen Portion Respekt.

Sie hatte sich angewöhnt, nach Erledigung ihrer Näharbeit an die Reling zu treten. Sie stand gerne eine Weile alleine dort und versuchte zu erkennen, was jenseits des Horizonts lag, während sie die Weite des Meeres in sich aufnahm und die Unendlichkeit des Himmels betrachtete, der sich in solche Höhen schraubte, dass ihr fast schwindelte. Doch heute kreisten ihre Gedanken ausschließlich um das, was sie entdeckt hatte. Ihre Gefühle waren seitdem in wirrem Aufruhr, und die Angst, die sie erfasst hatte, seit sie die winzige, bemerkenswert vertraute Geste wahrgenommen hatte, wollte einfach nicht weichen. Vorhin hatte sie einen Schatten bemerkt, neben dem Tauwerk. Jetzt blickte sie sich um, suchte das Deck ab nach jemandem, der sie beobachtete, entdeckte jedoch nichts. Aber war da nicht ein Geräusch? Sie hielt die Luft an, um besser lauschen zu können, nahm jedoch lediglich das vertraute Knarzen der Takelage wahr. Plötzlich spürte sie, wie sich die Luft um sie herum verdichtete. Neben ihr war jemand. Sie wandte sich um und wollte gerade sagen, dass sie in Ruhe gelassen werden wollte.

Da raubte ihr heißer, gleißender Schmerz die Worte. Sie griff nach dessen Quelle, doch ebenso rasch, wie die Klinge ihre Kleidung, ihre Haut, ihr Fleisch durchbohrt hatte, war sie wieder verschwunden und mit ihr die Person, die sie geführt hatte. Zurück blieb nichts als der Schmerz und das rote, klebrige Nass an ihren Händen, mit denen sie ihren Bauch hielt.

Das Messer, dachte sie, das Messer hat mich umgebracht, und ein Tosen machte sich in ihr breit und entströmte ihrem Mund in kreischendem Schwall.

1JETZT

5. Juli 184191. Tag auf See

»Ein Messer soll’s gewesen sein … wirklich? Wer von uns hat denn ein Messer?«

»Verstecken, ich muss mich verstecken … Oh, heilige Jungfrau Maria, hilf uns … Is sie am Bluten?«

»Wo ist es? Ist es hier? Jemand hat ein Messer …«

»Wer hat’s jetzt? Wo ist es?«

»Sie schneiden uns die Kehle durch …«

In der aufkommenden Dunkelheit flossen die Stimmen der Frauen auf dem Sträflingsdeck ineinander, mal lauter, mal leiser. Die Laternen waren noch nicht entzündet worden, und das Licht vor den kleinen Bullaugen verblasste allmählich. Entweder weinten die Frauen oder klagten laut und klammerten sich aneinander, und wenngleich es auch niemand aussprach, so hing doch die Frage schwer in der abgestandenen Luft: Ist sie tot?

Die Frauen, die während des Vorfalls an Deck gewesen waren, saßen eng beieinander, blass und zitternd. Einige hielten noch ihre Körbe mit Stoffresten und Garn in der Hand. Die drei sogenannten Newgate Nannies schauten sich um und ließen sich schließlich auf der längsten Bank nieder, wobei sie ihre Röcke unterschlugen wie drei Raubvögel, die ihre Flügel zusammenfalten. Hinter ihnen ragten die Schlafkojen auf, während die dunklen Ecken des Sträflingsdecks noch pechschwärzer als sonst wirkten. Die Rajah rollte ein wenig im Seegang, ihre Balken ächzten unter dem Andrang der Wellen.

Sie befanden sich mittlerweile näher an Van-Diemens-Land als an England. Während das Meer in den vergangenen zwei Wochen spiegelglatt gewesen war, zeigte es sich seit dem Morgengrauen leicht bewegt. Gegen Abend waren Vögel aufgetaucht, die als schwarze Silhouetten am blassen Himmel in weiten Kreisen um die Masten schwebten. In diesen Breitengraden war der Juli ein Wintermonat, weshalb von der Luft ein kalter Hauch ausging.

»Vielleicht hat sie’s ja verdient gehabt«, zischte eine harte Stimme gehässig.

»Halt dein dreckiges Maul«, konterte eine pockennarbige Frau. »Noch ein Wort, du fette Kröte, und ich ramm dir meine Faust so fest in deine hässliche Fresse, dass du deine Zähne nur noch ausscheißen kannst.«

Eine der Frauen rückte ab, als sich das Wortgefecht zu Gebrüll steigerte. Eine andere zischte: »Klappe! Alle miteinander! Sie kommen.«

Sie hörten die Männer, ehe sie zu sehen waren. Ihre Stimmen durchdrangen dröhnend die Dunkelheit, ihre schweren Schritte hallten vom Niedergang herunter. Die Sträflingsfrauen starrten die Männer an, als wären sie seltsame, übermenschliche Wesen: größer, stärker, ruhiger als Normalsterbliche. Der Kapitän und Reverend Davies, begleitet von drei Matrosen, traten vor die zusammengekauerten Frauen. Auch Miss Kezia Hayter, als Matron für die verurteilten Frauen verantwortlich, war bei ihnen. Sie hatte ihr blaues gestricktes Schultertuch um sich geschlungen und sah sehr ernst aus. Ihr sonst so ordentlich sitzendes Haar wirkte zerzaust, und in ihrem Blick lag tiefe Traurigkeit.

Während die Frauen auf die Ansprache des Kapitäns warteten, weinten einige von ihnen, andere hingegen schienen mit zusammengepressten Lippen und misstrauischem Blick nur darauf zu warten, beschuldigt zu werden. Und dann waren da jene, die sich wünschten, die Zeit zurückstellen zu können, zurück zum Gefühl der Eintracht, das sie erfahren hatten, ehe die Schreie ertönt waren. Ehe sie Hattie Matthews an Deck hatten liegen sehen, ihr Haar ausgebreitet wie rot-goldenes Herbstlaub. Ehe alles aus den Fugen geraten war.

Die Rajah läuft behände vor einem harten Wind. Ihre Segel leuchten blass im nächtlichen Schwarz, und schwarz sind die Wellen, die das Licht der Laternen kurz mit sich reißen, um mit goldenen Schaumkronen am Schiffsrumpf entlangzurauschen.

Baumwollstück aus Kammgarn: schwarz, versehen mit einem Muster aus kurzen, weißen Heftstichen, die an Schnee denken lassen, der in der Dunkelheit fällt.

2FRÜHER

London, April 1841

Die Frauen in dem kleinen Beiboot hielten den Blick starr und unverwandt auf die Rajah gerichtet, die in der Bucht vor Anker lag. Selbst das Besteigen der Barke hatte sie verängstigt, als sie das ungewohnte Schaukeln und die Nähe des Wassers wahrnahmen. Jetzt waren sie vor Angst wie versteinert angesichts der langen Reise in die Verbannung. Und dann war da die Rajah. Wie konnte ein Gebilde mit einem so imposanten Rumpf und so hohen Masten auf der Wasseroberfläche schwimmen? Und wie sollten sie an Deck gelangen? Die Fragen, die sie nicht zu stellen wagten, erfüllten sie mit Furcht und Scheu.

Kezia Hayter verspürte ebenfalls eine nagende Unruhe, allerdings hatte dies weniger mit der unberechenbaren Bewegung des kleinen Boots zu tun, in dem sie sich befanden. Sie hatte diese kurze Strecke zur Rajah in den letzten zwei Wochen etliche Male zurückgelegt, um immer neue Frauen an Bord zu bringen. Nein, dachte sie, das ist es nicht. Aber dies wird das letzte Mal sein, dass ich London sehe.

Es gab vieles in London, das sie nur zu gerne hinter sich ließ, so viel stand fest. Doch das große Unbekannte lag nun sehr konkret vor ihr. Was, wenn ihre Zukunft schlimmer aussähe als das, wovor sie fliehen wollte? Was, wenn sie die Dinge doch noch hätte ändern, doch noch hätte bereinigen können?

Sie hob den Blick und sah hinauf zu den weißen Wolkenbäuschen, die von einem frischen Wind, der den Frauen die Zipfel ihrer Tücher ins Gesicht wehte, über den blauen Himmel geschoben wurden.

Die Sträflingsfrauen im Boot blieben während des kurzen Übersetzens vom Woolwich Hafen zur Ankerstelle der Rajah dicht aneinandergekauert. An Land ging das Leben weiter. Dort waren die Leute den Anblick von Strafgefangenen, die verschifft wurden, so gewohnt, dass kaum jemand den Frauen auch nur einen Blick schenkte. Männer liefen mit riesigen Säcken beladen über den Kai. Am Flussufer liefen dürre Kinder barfuß durchs Wasser. Alle schienen in Eile, alle lärmend auf dem Weg zu irgendeinem Ziel zu sein. Kezias Blick wandte sich zur Rajah, die imposant und majestätisch in einiger Entfernung vom Ufer vor Anker lag. Was für einen beeindruckenden Anblick ein Schiff abgab, dachte sie, und die Rajah würde besonders herrlich wirken, wenn erst all ihre Segel gehisst wurden und sich wie unzählige Blüten entfalteten. Der Gedanke beruhigte sie.

»Immer mit der Ruhe, meine Damen«, sagte der groß gewachsene Mann mit sandfarbenem Haar, der am Bug der Barke saß. Kezia hatte ihn auf einer ihrer Fahrten zum Schiff bereits kennengelernt. Er hatte fröhlich gewirkt, als er sich lächelnd vorgestellt hatte: »James Donovan, offizieller Schiffsarzt der Rajah, und von denselben Damen bestellt, die auch Sie beauftragt haben.«

Nun lächelte er die Frauen an.

»Das Übersetzen dauert nicht lange. Keine halbe Stunde. Bald seid ihr an Bord und habt euch auf eurem Deck eingerichtet, und dann seid ihr auch bald Londons Dunkelheit und Kälte los und auf dem Weg zur warmen Sonne am anderen Ende der Welt. Denkt doch nur an all die Kreaturen, die es dort zu entdecken gibt. Unbekannte Vögel und großes und kleines Getier, herrlich und seltsam zugleich. Verzagt also nicht. Nehmt euch ein Beispiel an Miss Hayter hier.« Und damit nickte er zu Kezia hinüber. »Wirkt sie auch nur im Geringsten aufgeregt? Oder ängstlich? Nein, das tut sie nicht. Sie ist die Ruhe selbst, und sie wird euch während dieser Reise unterstützen und unterweisen. Ihr könnt euch glücklich schätzen.«

An Kezia gewandt, flüsterte er: »Miss Hayter, bestimmt werden Sie sich meiner Hoffnung anschließen, dass diese Reise so angenehm wie möglich für uns alle verlaufen möge.«

»Gewiss doch, Sir«, erwiderte Kezia. »Ich werde mein Möglichstes tun.« Jetzt, da sie zum letzten Mal zur Rajah übersetzte, wurde ihr das Endgültige ihrer Entscheidung richtig bewusst. Sie versuchte, sich die vor ihr liegenden Wochen vorzustellen. Würde sie ihr altes Leben, ihr ehemaliges Zuhause vermissen? Würde sie ihr Heimweh für sich behalten können? Oder die Übelkeit, die sie bei Seegang empfinden würde? Sie war entschlossen, stets stark zu bleiben für die Frauen, die schließlich oft Opfer waren, ganz gleich, wie sie sich benahmen.

Ihre Mitreisenden waren Strafgefangene aus dem Millbank-Gefängnis, die in die Kleinkriminalität abgerutscht oder von oft brutalen Vätern oder Ehemännern zum Diebstahl gezwungen worden waren. Verbannung war die Strafe, die das Gesetz für diese Vergehen vorsah, Deportation nach Van-Diemens-Land, ans andere Ende der Welt. Unter den dazu Verurteilten entdeckte Kezia nun zu ihrer Freude eine Frau, die sie mit Namen kannte: Joan Macdonald. Ein vertrautes Gesicht. Sie war älter als die meisten anderen und wirkte unsicherer, wie sie Kezia gegenübersaß. Graue Strähnen durchzogen ihr Haar, ihre Stirn war gefurcht, und sie zupfte nervös am Stoff ihres Rocks. Hinter ihrer Brille wirkten ihre Augen größer, als sie in Wirklichkeit waren. Sie hielt den Blick auf die Planken des Beiboots gerichtet und ignorierte alle Landmarken, an denen sie vorüberglitten.

»Joan Macdonald, wenn ich mich nicht irre«, sagte Kezia. »Wie angenehm, dich wiederzusehen.«

»Vielen Dank, Miss«, sagte Joan und lächelte schwach.

Das Schiff, dem sie sich mittlerweile genähert hatten, ragte hoch über ihrer kleinen Barke auf. Die Masten erinnerten an hohe Bäume, an deren dünnen, schwarzen Ästen die Segel aufgerollt lagen wie riesige Blätter, bereit, sich zu entfalten. Wenn ich heute über die Leiter an Deck klettere, dachte Kezia, wird das mein erster Schritt auf dieser langen Reise sein. Der Anfang von etwas, das ich dann nicht mehr ändern kann.

Während man den Frauen an Bord der Rajah half, lehnten mehrere Matrosen an der Reling des Schiffs und gafften sie an. Sie riefen ihnen Anzüglichkeiten zu, die Kezia zu überhören versuchte, indem sie den Kopf senkte und Blickkontakt zu den Männern mied.

»Oh, schaut mal. Was haben wir denn da? Frauen an Bord«, sagte einer und packte eine der Jüngeren am Arm, als sie an Bord geklettert war. »Das nenn ich aber hübsches Gepäck. Wir werden auf dieser Reise gut versorgt sein, Jungs.«

»Die da würd ich jedenfalls nicht aus meiner Hängematte stoßen«, sagte ein anderer.

»Benehmt euch, Männer, sonst melde ich euch Kapitän Ferguson«, rief Mr Donovan, der hinter den Frauen gestanden hatte. Sein Ton war eisig, und die Männer wirbelten wie ertappt herum, ihr Ausdruck unwillig.

Kezia staunte, wie abrupt die anzüglichen Bemerkungen eingestellt wurden und wie schnell die Matrosen verschwanden. Bei einigen der vorigen Ankünfte an Bord waren sie deutlich länger damit konfrontiert gewesen. Sie selbst besaß eine leise Stimme, doch selbst wenn sie so schneidend wie Mr Donovan hätte protestieren können, hätten die Matrosen ihren Worten mit Sicherheit keine Beachtung geschenkt. Kezia war klar, dass sie von diesen Männern keinen Gehorsam erwarten konnte. Frauen wurden oft ignoriert oder herablassend behandelt. Der Gedanke löste in ihr die vertraute Entrüstung aus.

»Kommt, meine Damen«, sagte Mr Donovan. »Bitte folgt mir. Dies ist der Niedergang zu eurem Deck.« Er lächelte. »Niedergang ist an Bord das Wort für Treppe.« Er führte die Frauen zu einer kurzen Stiege, die Kezia als Erste und jetzt deutlich sicherer hinunterkletterte als beim ersten Mal zwei Wochen zuvor.

Kezia hatte sich die Hölle immer als feurigen Ort mit Forken schwingenden Dämonen vorgestellt, doch gleich nach ihrem ersten Besuch in einem Gefängnis hatte sie ihr Bild revidiert. Die klammen, dreckigen Zellen von Millbank, in denen Frauen weinten und Obszönitäten von sich gaben, in denen keine fröhliche Farbe existierte, sondern nur ein ewiges Grau, Braun und Schwarz, das war die echte Hölle, das war das Gegenteil von allem, das gut und schön war. Selbst das Licht der Sonne, sofern es durch die hohen, schmierigen Fenster drang, offenbarte lediglich Zellen voller Dreck, alter Essensreste, verschütteter Inhalte der Klokübel und jeder Menge Rattenkot. Und überdeutlich, selbst im schwachen Licht, sah man überall tränenverschmierte Wangen, strähniges Haar und Augen, in denen der Schmerz lebte.

Das Sträflingsdeck an Bord der Rajah war ebenfalls eine Art Gefängnis. Der Raum war begrenzt, er ließ sich in weniger als einer Minute der Länge nach durchqueren. Durch die kleinen Bullaugen drang nur schwaches Licht herein. Kezia hatte sich nicht vorstellen können, wie so viele Frauen – fast zweihundert – auf so engem Raum zwei Monate würden überleben können. An Land wussten die Gefangenen wenigstens, dass sich außerhalb ihrer Gefängnismauern eine ganze Stadt erstreckte. Strafanstalten bestanden aus langen Fluren, anderen Zellen, Außenhöfen. Es waren riesige Gebäude voller Betriebsamkeit und Lärm. Hier dagegen waren die Frauen, sowie die Rajah ausgelaufen war, vollkommen auf sich gestellt. Keine Besucher mehr. Umgeben von nichts als Wasser und noch mehr Wasser. Gefangen in der Angst vor dem ständigen Schaukeln der Rajah, vorm Kentern, vor gnadenlosen Stürmen. Und all das an einem Ort, an dem es nur enge Kojen zum Schlafen gab und ein wenig Raum auf schmuddeligen Planken. Zwar hatte Kezia mit den ersten Sträflingsfrauen, die an Bord gebracht worden waren, jeden Quadratmillimeter gründlich geschrubbt, weshalb dieses Deck vielleicht nicht ganz so schmutzig war wie einige der Zellen, die sie gesehen hatte, aber es war schlimm genug.

An den Seiten waren übereinander mehrere schmale Kojen angebracht, auf denen die Frauen gestapelt wie auf Regalbrettern liegen konnten. Einige von ihnen würden jedoch auf Matratzen in der Nähe der Kojen schlafen müssen. Ein paar Frauen wurden von Kindern begleitet. Das Gericht hatte es erlaubt, da es niemanden gab, der sich um diese zehn Kinder kümmern konnte, und es den Behörden bequemer und günstiger schien, die Kinder mit ihren Müttern ans andere Ende der Welt zu schicken, als sie den Armenhäusern ihrer Gemeinden aufzubürden.

Als sich Kezia Ende März zum ersten Mal auf der Rajah umgesehen hatte, hatte sie das Holz des Sträflingsdecks genau inspiziert. Dreck und Unrat von Jahren schien es schwarz verfärbt zu haben, und es fühlte sich klebrig an vor lauter, ja, was war es? Salzwasser? Blut? Der Gestank stach ihr in der Nase und schien sich ihr fast greifbar um die Schultern zu legen wie Nebel.

Eine Gefangene hatte sich damals die Nase zugehalten und gemeint: »Hier stinkt’s schlimmer als aufm Misthaufen. Und das noch bevor wir die Klokübel benutzt haben.«

»Und bevor das Schiff aufm Meer hin- und herrollt und sich die meisten von uns die Seele aus dem Leib kotzen.«

Eine andere hatte losgekreischt: »Ich kann das nicht. Wie sollen wir mit so wenig Licht auskommen? Das sind doch keine Fenster!«

»Ich dachte, wir hätten’s hier besser als im Gefängnis. Ich dachte, aufm Schiff tät’s sauberer sein.«

Die Frauen hatten sich auf die Bänke fallen lassen und ihre Umgebung angestarrt.

»Kein Grund zur Sorge, Ladys«, war Mr Donovan eingesprungen. »Wenn ihr euch erst einmal eingelebt habt, wird alles besser. Ihr werdet euch rasch an das Leben an Bord gewöhnen, auch wenn es zweifellos anfänglich seltsam erscheint.«

»Aber hier ist doch gar nicht genug Platz, oder?«

Darauf entgegnete eine andere Frau: »Ich dachte, im Knast isses schlimm genug. Aber wenigstens hatten wir dort richtige Wände und Böden, und die waren auch nicht so kratzig.«

Sie standen beieinander, scharrten unruhig mit den Füßen, wollten vor lauter Nervosität möglichst eng bei den anderen bleiben. Schließlich begann eine beherzte Frau, ihre Koje zu begutachten. Einige andere machten es ihr nach.

»Gestapelt wie Äpfel im Vorratskeller«, sagte eine von ihnen. »Werden wir bei schlechtem Wetter nicht runterrollen? Ich hab keine Lust, auf diesem Drecksboden zu landen und mir Splitter im Arsch zu holen.«

Einige Frauen, die ihre Bemerkung gehört hatten, mussten lachen. Mit pochendem Herzen trat Kezia vor und hoffte, dass ihre Stimme resolut genug klang. »Wir werden die Böden und Wände schrubben, ehe wir auslaufen. Ihr alle könnt dazu beitragen, eure Umstände zu verbessern. Wir werden den Raum, so gut es geht, aufteilen. Und ihr bekommt Laternen, damit ihr mehr Licht habt.«

»Und ich sorge dafür«, sagte Mr Donovan an Kezia gewandt, doch so laut, dass alle ihn hörten, »dass sofort einige Matrosen mit Eimern und Wasser hierhergeschickt werden. Dann sollte der gröbste Dreck weg sein.«

»Die feine Lady gehört doch zu denen da oben. Die wird sich doch nicht zum Schrubben auf Hände und Knie herablassen, oder?«, flüsterte jemand so laut, dass Kezia wusste, dass es für ihre Ohren bestimmt gewesen war. Sie merkte sich, von wem die Äußerung stammte: ein hübsches Mädchen mit Grübchen und einer unter ihrer Haube hervorlugenden Locke. Kezia entschied, so zu tun, als habe sie die Bemerkung nicht gehört. Sie holte tief Luft und versuchte, die plötzliche Sorge zu verdrängen, die Frauen könnten ihr nicht gehorchen und sich ihr gegenüber unverschämt und ungehobelt verhalten.

Ihr fielen die Worte ihrer Freundin Mrs Pryor ein. »Wenn du bestimmt und freundlich bist, werden sie auf dich hören. Jeder Mensch spricht auf Freundlichkeit an.« Kezia holte noch einmal tief Luft und wandte sich dann den Frauen zu. »Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um euch zu unterstützen.« Sie war insgeheim sehr zufrieden mit dem festen Klang ihrer Stimme gewesen.

»So ist es«, hatte Mr Donovan gesagt. »Wir werden diesen Ort bewohnbarer machen. Und jetzt legt bitte eure Bündel ab und folgt mir zurück an Deck.«

Heute, zwei Wochen nach diesem Ereignis, sah Kezia, dass die dunklen Holzplanken deutlich sauberer aussahen, wenn auch nicht vollkommen makellos. Der Gestank dagegen war fast vollständig verschwunden, abgelöst durch den frischen Geruch nach geschrubbten Holzböden und Salzwasser. Sie folgte Mr Donovan und den anderen Frauen zurück an Deck, wo ein stämmiger Matrose auf sie zutrat. Er hatte graues Haar und ein Gesicht, das so braun und windgegerbt aussah wie Leder. Beim Lächeln blitzten seine Zähne weiß.

»Darf ich mich vorstellen, Matron? Isaac Margrove, zu Ihren Diensten. Wir haben die letzten Ihrer Gepäckstücke in Ihre Kabine gebracht.«

»Danke schön, Mr Margrove.«

»Man nennt mich Isaac, Matron.«

»Dann also: danke, Isaac.«

Sie folgte ihm an Deck entlang zu einer Konstruktion, die aussah wie ein kleines Häuschen.

Er öffnete eine Holztür, deren Messingknauf frisch poliert glänzte, und bedeutete Kezia einzutreten. »Ich lasse Sie jetzt allein«, sagte er.

Kezia bedankte sich abermals bei Isaac, ehe sie ihre Kabine betrat und er an Deck verschwand. Sie hatte ihr Quartier bisher nur einmal kurz, während ihres ersten Besuchs an Bord, in Augenschein genommen und war jetzt froh, all ihre Habseligkeiten ordentlich in einer Ecke gestapelt zu sehen. Wieder ließ die Ungewissheit sie erschaudern. Sie dachte an alles, was sie zurückließ, und wusste zugleich, dass es ihr – sosehr ihr Vorhaben sie auch zittern ließ – eine große Erleichterung bedeutete, sich nie wieder mit bestimmten Dingen befassen zu müssen.

Sie schaute sich um. Der Raum, der ihr in den kommenden Wochen ein Zuhause sein würde, gefiel ihr. Sie setzte sich auf die schmale Koje und spürte Ruhe und Gelassenheit. Diese winzige Kabine, dachte sie, ist wie eine Klosterzelle. Die kleine Kammer war aufgeräumt und sauber. Ein Emaillekrug stand neben einem Waschbecken, das in eine Kommode eingelassen war, in der Kezia ihre Habseligkeiten verstauen würde. Außerdem gab es einen kleinen Schrank, in dem der Krug bei rauer See aufbewahrt werden konnte. Das einzige Fenster war klein und rund, mit plombierten Glasscheiben, die in einen Holzrahmen eingelassen waren. Wenn Kezia sich auf die Zehenspitzen stellte, konnte sie hinausschauen.

Sie wäre gerne noch länger in ihrer Kabine geblieben, doch ein weiteres Beiboot mit Gefangenen befand sich auf dem Weg zur Rajah, und Kezia wollte dabei sein, wenn die Frauen eintrafen. Sie verließ ihre Kabine und begab sich zum Vordeck. Auf dem Weg sah sie, wie jemand in Richtung Beiboot geschoben wurde, der offensichtlich wieder zurück an Land gebracht werden sollte. Es handelte sich um eine stämmige Frau mit verfilztem Haar, die nicht mehr ganz jung war und dunkle, einfache Kleidung trug. Sie jammerte und schluchzte und griff nach allem, das sie zu fassen bekam. Zwei andere Frauen, drahtig und mit grimmiger Miene, hielten sie fest, versuchten, ihr Beben, das Rudern ihrer Arme in den Griff zu bekommen. Gefängniswärterinnen, dachte Kezia, die schwierige Gefangene gewohnt waren. Das Kleid der Frau war zerrissen. Sie musste verrückt sein, dachte sich Kezia, denn was sie hörte, konnte nur von jemandem stammen, der den Verstand verloren hatte. In den Augen der Frau lag nackte Angst, und sie kreischte wie von Sinnen, wobei Kezia nun auch einzelne Wörter erkannte. »Ma … Wasser … Nimm mich mit. Hast du die Ratten gesehen?«

Die drei Frauen mussten an Kezia vorbei, die stehen geblieben war. Dabei begegnete Kezia dem Blick der Sträflingsfrau. »Hilf mir!«, schrie sie. »Bitte, liebste Ma, nimm mich mit nach Hause!« Sie entriss einen Arm dem Griff der Wärterin und streckte Kezia eine schmutzige Hand mit abgekauten Nägeln entgegen und versuchte, ihr Kleid zu fassen zu bekommen. Die Wärterinnen beeilten sich, die Frau zurückzuziehen.

»Verzeihen Sie, Miss, tut uns schrecklich leid«, rief ihr eine über die Schulter zu, während sie das arme Geschöpf fortzerrten. »Wir haben sie im Griff, keine Sorge.«

Das Kreischen verwandelte sich in Schluchzen und dann in Schweigen, während die drei Frauen davonstolperten, ineinander verhakt wie ein einziges sechsbeiniges Wesen. Kezia blieb sehr still zurück, schockiert von der Begegnung. Ich muss mich fassen, ehe jemand etwas bemerkt, dachte sie. Sie zog ihr Tuch fester um sich und ging weiter in Richtung Vordeck, als sie plötzlich jemanden ihren Namen rufen hörte.

»Miss Hayter! Miss Hayter!«

Kapitän Ferguson holte sie ein. Obwohl sie schon oft auf der Rajah gewesen war, um den Frauen beim Putzen und Einrichten ihres Decks zu helfen, hatte sie den Kapitän bisher nur aus der Ferne gesehen.

»Miss Hayter.« Er verbeugte sich und sagte in förmlichem Ton: »Darf ich mich vorstellen? Charles Ferguson, Kapitän der Rajah. Willkommen an Bord.«

Kezia betrachtete den Mann, der nun für ihre Sicherheit verantwortlich war, eingehend. Er war von normaler Größe und überragte sie dennoch um mehr als einen Kopf. Er hatte breite Schultern und trug seine Uniformjacke mit Stil. Jeder der Messingknöpfe glänzte, und Kezia fiel auf, dass der Kragen und die Ärmelaufschläge auffallend weiß waren. Kapitän Ferguson hatte große, blaue Augen und einen offenen Blick. Sein Haar war hellbraun, seine Stimme ruhig, aber klar.

»Ich danke Ihnen, Sir«, sagte Kezia.

Er senkte den Blick. »Wir sehen uns später, Madam«, sagte er dann mit einer weiteren Verbeugung und eilte davon.

Kezia schaute ihm nach, bis er verschwunden war. Dann ging sie zur Reling und blickte zum Hafen, der in der Ferne zu sehen war. Die Umrisse der Dächer, die sich vom blassen Himmel abhoben, schienen wie aus schwarzem Papier geschnitten. Wieder überkamen sie Zweifel, fühlte sie ihr Herz plötzlich wild pochen. Die Worte einer entfernten Verwandten kamen ihr in den Sinn.

»Van-Diemens-Land? Und da bist du dir ganz sicher, Kezia, Liebes? Es ist wirklich schrecklich weit weg. Und so überaus heiß. Gibt es dort nicht auch seltsame Tiere?«

Kezia lächelte. Die Frauen, die solche Dinge sagten, verbargen dahinter ihre Befürchtungen über die Reise selbst. Nicht die Entfernung zu England machte ihnen Sorgen, und auch nicht die Hitze, die Flora oder Fauna. Was sie eigentlich beunruhigte, sie innehalten ließ, war die Gesellschaft, in der Kezia reisen würde. Einfache Frauen. Sträflinge. In diesem Augenblick erfasste ein Sonnenstrahl den Mast und kleidete ihn golden. War dies ein gutes Omen für die Reise? Die Wolken hatten sich verzogen, und Kezia fühlte sich plötzlich wie beflügelt.

Liebste Henrietta,

dies ist mein erster Brief an dich von Bord des Schiffs. Ich werde dir schreiben, wann immer ich Zeit und Gelegenheit finde. Dann kann ich mich dir nahe fühlen, auch wenn jeder Tag uns weiter voneinander entfernt. Sowie wir in Hobart angekommen sind, werde ich meine gesammelten Briefe abschicken.

Ich fühle mich sehr wohl in meiner Kabine. Ich habe mein Tagebuch und einige Bücher zur Zerstreuung mitgenommen, und obwohl ich mich angesichts all des Unbekannten, das vor mir liegt, etwas unsicher fühle, habe ich kein bisschen Angst. Du kannst also beruhigt sein, dass ich mich allem, was in dieser Überfahrt auf mich zukommt, durchaus gewachsen fühle.

Aber, ach, liebste Henrietta, ich werde dich arg vermissen! Dein lächelndes Gesicht, deine fröhliche Stimme, mit der du mir von den Vorkommnissen in der Londoner Gesellschaft erzählst. Hier gibt es niemanden, der mich aufzieht, der mich zurechtweist, wenn ich töricht bin. So muss ich mir wohl behelfen, indem ich mir deine Bemerkungen vorstelle.

Ich hoffe, dass wir, meine Frauen und ich, uns im Laufe der Reise hier gut eingewöhnen werden und wir gemeinsam optimistisch in die Zukunft blicken können. Wobei ich ja nicht in die Verbannung geschickt werde, vergiss das nicht. Wenn Van-Diemens-Land nicht nach meinem Geschmack ist, kehre ich einfach nach England zurück.

Kezia überlegte, wie viel Trost ihr dieser letzte Gedanke tatsächlich spenden würde, wenn sie erst einmal auf hoher See waren. Sie versuchte, das plötzliche Gefühl von Nervosität abzuschütteln, das sie beim Schreiben überkommen hatte. Entschlossen nahm sie den Stift wieder zur Hand und machte sich daran, Worte zu finden, die ihrer Schwester vermittelten, wie sehr Kezia sie vermisste und sich wünschte, sie sehen zu können.

Schon in dem Augenblick, als sie zugesagt hatte, die Rajah zu begleiten, hatte Kezia gewusst, dass sie mehr erreichen wollte, als die Frauen in ihrer Obhut in die grundlegenden Kenntnisse der Nadelarbeit einzuweisen. Ich werde etwas erschaffen können, war ihr erster Gedanke gewesen. Zum ersten Mal in meinem Leben werde ich etwas Außergewöhnliches erschaffen können. Und so hatte sie einen Plan entworfen und fest entschlossen verfolgt, der vorsah, mithilfe der Sträflingsfrauen auf dieser Reise etwas umzusetzen, von dem sie wusste, dass es die Zukunft der Frauen nachhaltiger verbessern würde als jede Lektion im Säumen von Taschentüchern.

Stoffstück aus Chintz: schwarzer Untergrund mit dicht bedrucktem Muster aus blauen, roten, grünen und weißen Blumen. Blätter und kleine Äste mit Blüten vervollständigen das Muster.

3FRÜHER

April 1841

Heute Nacht. Ich muss es heute Nacht tun. Morgen früh bei Dämmerung werden sie die Frauen abholen, die zur Verbannung verurteilt sind, und sie dorthin bringen, wo die Rajah vor Anker liegt. Ich habe gehört, wie der Name des Schiffs in dunklen Ecken gewispert, von einer Person an die nächste weitergegeben wurde, und ich selbst habe mir den Namen immer wieder vorgesagt, seit ich vor zwei Tagen in diese Zelle gestoßen worden bin. Ich habe schon lange nicht mehr gebetet, aber jetzt flehe ich Gott an: Bitte, Herr, bitte bring mich zur Rajah. Bitte bring mich weit, weit fort von hier.

Ich habe dennoch meine Zweifel an Gott und seiner Macht, daher muss ich selbst für mich sorgen. Auf mich kann ich bauen. Seit sie mich in diese Zelle geworfen haben, bleibe ich für mich und wechsele kaum ein Wort mit den anderen Frauen. Das ist nicht schwer, denn keine beachtet mich. Diese Frauen sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um sich um andere zu kümmern. Der Gedanke an die Schiffspassage macht ihnen Angst, und ihnen graut es vor einem Leben fern von ihrem vertrauten Umfeld, fern von ihren Lieben. Sie stehen murrend in kleinen Grüppchen zusammen oder brechen über Kleinigkeiten einen Streit vom Zaun. Viele sitzen auf ihren schmutzigen Matratzen und weinen vor sich hin.

Ich bin anders. Ich will an Bord der Rajah, und ich habe einen Plan geschmiedet, wie ich dieses Ziel erreichen kann. Aber dazu muss ich sofort handeln. Denn bald schon beginnt es zu dämmern. Mir kommt entgegen, dass ich in dieser Zelle bin und mein Opfer bereits gefunden habe.

Ich bemerkte sie, kaum dass die Zellentür hinter mir zufiel. Die anderen hielten sich fern von ihr, weil sie kleinwüchsig war und als schwachsinnig galt. Ihre mangelnde Größe freut mich. Das wird es mir einfacher machen, sollte ich Gewalt anwenden müssen. Ich hoffe, ich hoffe inständig, dass es für uns beide glatt läuft, aber ich bin für alles gerüstet. Ich werde tun, was ich tun muss.

Letzte Nacht habe ich im Schutz der Dunkelheit meinen Unterrock in Streifen gerissen. Der Stoff scheint mir schrecklich dünn. Ob diese improvisierten Seile stark genug sein werden, um sie an Armen und Beinen zu fesseln? Als junge Frau war ich in der Lage, Gliedmaßen fester zusammenzubinden als die meisten anderen. Jetzt muss ich dieses arme Ding zusammenbinden wie ein Brathähnchen und sie zudem noch knebeln. Sie darf keinen Laut von sich geben. Ich darf kein Mitleid mit ihr haben. Ich sage mir, dass ich stark bleiben muss. Die Fesseln werden ihr nicht schaden. Sie wird betäubt sein und nichts spüren.

Oft taste ich nach dem Fläschchen, das in einer Tasche steckt, die ich unter meinen Röcken trage. Als sie mich hierher verlegten, war meine Kehle aus Angst vor einer Durchsuchung wie zugeschnürt. Doch der Wächter, der mich nach Millbank brachte, hatte nur Augen für eine der Wärterinnen, die offensichtlich an ihm ebenfalls Gefallen gefunden hatte. Sicher hatten sie über Wochen hinweg erst Blicke, dann Worte und schließlich sicher auch mehr als das getauscht. Die meisten Menschen vergessen ihre Pflichten, wenn die Lust sie überkommt. Sie vergessen Gefängnisvorschriften, und dafür danke ich meinem guten Stern. So wurde mein geheimes Fläschchen nie entdeckt.

Ich durchquere die Zelle und setze mich neben die Frau. Die meisten anderen schlafen mittlerweile oder stöhnen und schluchzen in ihre dünnen Kissen. Mein Opfer dagegen sitzt aufrecht und starrt ins Leere.

»Wie heißt du, Liebes?«, frage ich in demselben Ton, mit dem ich immer die Frauen beruhigt hatte, die sich Hilfe suchend und verzweifelt an mich wandten.

Sie antwortet. Ich bitte sie, ihren Namen zu wiederholen, indem ich vorgebe, sie nicht richtig gehört zu haben. Ich muss mir den Namen merken. Dann zieht sie etwas aus dem Ausschnitt ihres verdreckten Kleides hervor. Es ist eine Schlinge aus Kordel, an der etwas hängt, das wie ein Etikett aussieht. Sie hält es mir entgegen, und da steht ihr Name, in das dünne Metall gestanzt. »Wir tragen alle diese Marken um den Hals«, sagt sie. »Die tun vielleicht jucken, ich sag’s dir.« Sie zerrt die Schnur über den Kopf und wirft die Erkennungsmarke neben sich auf den Boden.

»Und für welches Vergehen wirst du verschifft?«

»Ich hab Leinensachen vom Markt gestohl’n.«

»Morgen geht’s für dich auf die Rajah. Das weißt du doch, oder? Einige haben Angst davor, aber man braucht keine Angst zu haben.«

Sie mustert mich, als sähe sie mich zum ersten Mal. Ihr Haar hängt ihr strähnig ins Gesicht, ihre Haut wirkt so weiß wie Käse.

»Ich hab Angst davor«, sagt sie. Zumindest glaube ich, dass sie das sagt, denn sie ist über das plötzliche laute Weinen einer der Insassinnen kaum zu verstehen.

Am anderen Ende der Zelle entflammt ein Streit. Stimmen ereifern sich. Immer mehr Frauen mischen sich ein und ergreifen Partei. Keine schaut zu uns herüber. Wir sind zu weit entfernt vom Geschehen. Ich greife unter meinen Rock nach dem Fläschchen. Ich lächele ihr zu. »Ein ordentlicher Schluck hilft gegen die Angst, meinst du nicht? Aber, pst, kein Wort zu den anderen …« Ich halte ihr das Fläschchen hin, und ihre Augen leuchten auf.

»Ah … was zu trinken.« Sie streckt die Hand nach dem Fläschchen aus. Ich weiß, was der Inhalt mit ihr machen wird. Es ist ein Betäubungstrank, den ich schon seit vielen Jahren in den verschiedensten Situationen einsetze. Ich ziehe den Korken aus dem Fläschchen und reiche es ihr. Blitzschnell hat sie das Gefäß geschnappt, den Kopf zurückgeworfen und sich den Inhalt bis auf den letzten Tropfen in den Mund geschüttet. Dabei fällt ihr Haar zurück und enthüllt ein Gesicht, das von Pocken gezeichnet ist. Im nächsten Augenblick sinkt sie auch schon zurück auf die Matratze. Ich sage leise ihren Namen. Dann etwas lauter, dicht an ihrem Ohr. Sie rührt sich nicht.

Ich verliere keine Zeit. Ihr Mund klappt auf, und ich knebele sie, indem ich ihr einen Strang Stoff zwischen die Zähne lege und ihn dann am Hinterkopf sanft genug befestige, dass sie keine Schmerzen spürt, wenn sie aufwacht, aber doch fest genug, dass sie keinen Laut von sich geben kann. Ich zittere und muss mich ans Atmen erinnern. Ich fessele ihre Arme und Beine, so schnell ich kann, dann hänge ich mir ihre fortgeworfene Erkennungsmarke um den Hals. Anschließend schiebe ich sie an den Rand der Matratze und rolle sie hinunter in eine Art Wasserrinne, die an der Wand entlang verläuft. Dann schiebe ich die Matratze etwas über sie und bedecke den Rest des Körpers, so gut es geht, mit ihrer verdreckten Decke. Wer genau hinschaut, kann an der Wand etwas Unförmiges erkennen, aber ich hoffe, inständiger denn je, dass das Verlegen der Frauen auf die Rajah in Eile geschehen wird. Ich gehe zurück zu meiner eigenen Matratze, lege mich hin und tue so, als würde ich schlafen, während ich eigentlich die Sekunden zähle und mir die Dämmerung herbeiwünsche.

Es ist ein seltsames Gefühl, den eigenen Namen abzustreifen. Clara Shaw. Ich bin nicht mehr Clara Shaw. Ab jetzt heiße ich wie jenes arme Geschöpf, das unter einer stinkenden Decke gefesselt im Rinnstein liegt. Ich darf so nicht denken. Ich muss an mich denken.

Ich kann nicht schlafen. Gedanken des Grauens und furchterregende Bilder schießen mir durch den Kopf, sowie ich die Augen schließe. Was ist, wenn die Frau aufwacht, ehe wir fort sind? Was ist, wenn der Trank nicht mehr so stark wirkt? Bis auf das Schnarchen der schlafenden Frauen und das Stöhnen der von Albträumen Geplagten herrscht endlich Ruhe in der Zelle. Ich starre auf das Häuflein im Rinnstein und versuche zu erkennen, ob es sich bewegt. Mir ist kalt. Mein Mund ist trocken. Wo nur bleibt die Dämmerung? Ich starre hinauf zum kleinen Fenster mit den Gitterstäben und warte darauf, dass der Himmel heller wird.

Als die Männer endlich kommen, um uns zur Rajah zu bringen, ist mir übel vor Angst und Hoffnung zugleich.

»Sträflingsfrauen für die Rajah, einmal vortreten und eine Reihe bilden«, bellt einer der Männer.

Wird mich jemand ansprechen, wenn ich den Platz der anderen Frau einnehme? Ich senke den Blick und schlurfe hinter einer Gruppe lärmender Frauen her, die jammern, herumkreischen und die Aufmerksamkeit auf sich lenken.

»Ruhe dahinten«, befiehlt eine Wärterin. »Ihr verpasst sonst euren Namen beim Aufrufen.«

»Dafür ist keine Zeit«, sagt ein zweiter Mann. »Wir zählen durch. Das muss reichen.«

Der Gefängniswärter zählt leise vor sich hin, aber ich kann ihn hören. Elf von uns sind für die Verschiffung vorgesehen. Ich halte den Kopf leicht abgewandt und den Blick gesenkt. Komm schon, denke ich. Lasst uns sofort aufbrechen. Sie könnte sonst aufwachen, sich rühren, um Hilfe rufen … Mein Plan könnte jetzt noch zunichtegemacht werden.

Es herrscht große Eile. Keiner durchsucht uns. Keiner stellt irgendwelche Fragen. Wir werden aus dem Gefängnis und auf einen Karren getrieben wie Vieh.

Ich habe Angst, dass die ganze Welt mein pochendes Herz hören kann. Auf dem Weg zum Hafen schließe ich die Augen und versuche, das Geräusch zu ignorieren, aber es ist zu durchdringend. Wie eine zufallende Kerkertür dröhnt es mir in den Ohren: Bumm, bumm, bumm. Ich denke an die Frau, die ich zurückgelassen habe. Was wird sie den Wärtern sagen, wenn man sie findet, ehe die Rajah in See sticht? Werden sie ihre Geschichte glauben oder ihre Worte als Lügen abtun? Oder als das irre Gebrabbel eines Menschen, der kaum zwischen Tisch und Stuhl unterscheiden kann? Denk nicht darüber nach, ermahne ich mich. Denk an deine Zukunft. Jetzt geht es einzig und allein um dein Überleben.

Dicht gedrängt hocken wir auf den Bänken des Karrens. Keiner beachtet mich, was mich erleichtert. Trotzdem lasse ich mein Haar vors Gesicht fallen und tue so, als sei ich von Trauer überwältigt. Niemand spricht mit mir. Die anderen Frauen weinen, seufzen oder trösten ihre Freundinnen. Einige haben sich ihr Schultertuch über die Augen gezogen. Andere schauen auf ihre Fußspitzen. Wieder andere kneten ihre Hände. Während wir durch die Straßen rumpeln, vorbei an Männern und Frauen, die ihrem Alltag nachgehen, rechne ich jeden Augenblick damit, dass mich jemand erkennt, mit dem Finger auf mich zeigt und meinen richtigen Namen ruft. Ich rutsche noch etwas tiefer in meinen Sitz, starre auf meine Füße und treibe den Karren innerlich zu größerer Eile an. Ach, wie ich mich danach sehne, an Bord der Rajah zu sein! Dort kann ich inmitten der anderen ein neuer Mensch werden. In Gedanken sage ich mir den Namen der Frau vor, die ich gefesselt und verborgen habe. Er muss mir leicht und flüssig von den Lippen gehen, wann immer ich danach gefragt werde. Bei jeder Umdrehung der Räder befürchte ich, dass jemand hinter uns herrennen könnte. Bestimmt haben sie die gefesselte Frau und damit die Wahrheit mittlerweile entdeckt. Aber anscheinend ist mir keiner auf den Fersen.

»Schaut, Ladys, dort liegt die Rajah«, sagt der Kutscher. »Euer neues Zuhause, ihr Hübschen, das ich euch von Herzen gönne. Ein sehr schöner Anblick, da werdet ihr mir zustimmen. Ihr seid jetzt nur noch eine kurze Bootsfahrt davon entfernt.«

Die Rajah. Ich betrachte ihre hohen Maste, die gerefften weißen Segel, das Takelwerk, und mein Herz macht einen Sprung angesichts von so viel Eleganz. Ein heftiger Wind pfeift durch die Takelage, der Himmel ist azurblau und nur hier und da durchzogen von weißen Wolken. Wahrscheinlich werden wir die meiste Zeit unter Deck verbringen müssen. Wir sind immer noch Strafgefangene. Unten wird es düster sein. Die Matratzen werden wenig besser sein als im Gefängnis. Mir ist das egal. Bald schon werden die Segel gehisst, werden sich im Wind aufblähen und das ganze Schiff in Bewegung setzen, fort von unseren Vergehen. Die Rajah wird über das Wasser gleiten wie ein riesiger Vogel und mich mit sich davontragen.

Als wir das kleine Beiboot erreichen, sitzt bereits jemand in der Nähe des Bugs. Eine richtige Dame. Sie sieht so anders aus als wir, dass sie genauso gut aus einer anderen Welt stammen könnte. Sie ist klein und jung, mit heller Haut, offenem Blick und geradem Rücken. Ihre Hände sind in fingerlose Spitzenhandschuhe gekleidet, aber auch ohne sie zu sehen, könnte ich wetten, dass sie nie harte Arbeit gesehen haben. Sie trägt ein dunkelgrünes Kleid und ein rotbraunes Schultertuch. Ich frage mich, wer sie ist, allerdings nur kurz, denn dann gilt meine gesamte Aufmerksamkeit dem Betreten des Beiboots, ohne dabei ins Wasser zu fallen und einen Affen aus mir zu machen. Einige der Frauen kreischen vor Angst, da sie die Bewegung der winzigen Barke auf dem Fluss nicht gewohnt sind. Ich verhalte mich still. Ich bin glücklich. Nicht mehr lang. Es dauert nicht mehr lang, und dann bin ich auf der Rajah und segele weit, weit von London fort.

Nachdem wir an Bord der Rajah geklettert sind, fragt uns ein Herr, der dort an Deck an einem Tisch sitzt, nach unseren Namen. Der Name, den ich nenne, fühlt sich seltsam an auf meiner Zunge. Mein eigener Name gilt nicht mehr. Ich habe ihn abgelegt, als wäre er nichts weiter als eine billige Brosche.

Der Herr am Tisch hat ein dickes Buch vor sich liegen, ein Tintenfass neben sich und eine Feder in der Hand. Er notiert unsere früheren Arbeitsstellen und unsere Vergehen: Einbruch, Falschmünzerei, Lebensmitteldiebstahl, Hehlerei, Taschendiebstahl. Mir wird abwechselnd heiß und kalt, und ich spüre, wie sich meine Wangen röten. Werde ich meinen neuen Namen ohne Zögern aussprechen können? Ich nenne ihn. Ich nenne ihn perfekt. Und mein Vergehen: Diebstahl. Aber was für eine frühere Tätigkeit soll ich angeben? Meine Zunge liegt mir wie Blei im Mund.

»Danke«, sagt der Mann, nachdem er meine Angaben aufgeschrieben hat. »Und als was hast du vor deiner Verurteilung gearbeitet?«

Die Sekunden, die vergehen, ehe ich antworte, ziehen sich endlos in die Länge, während mir tausend Gedanken durch den Kopf schießen. Was soll ich sagen? Die Wahrheit jedenfalls nicht. »Ich hab für eine Hutmacherin gearbeitet«, antworte ich. Die Lüge taucht aus dem Nichts auf, und ich sehe, wie er »Hutmacherin« neben meinen Namen schreibt. Wie komme ich auf diese Lüge? Sicher, in meinem früheren Leben habe ich meine Hauben gerne selbst verziert, aber der Schritt von einfacher Handarbeit zur Hutmacherin ist gewaltig. Egal, sage ich mir. Hier kümmert es keinen, was ich ihm gesagt habe. Meine Lügen interessieren niemanden.

»Danke«, wiederholt der Mann. Und dann: »Die Nächste, bitte.«

Ich beeile mich, um die Frau einzuholen, die in der Schlange vor mir stand. Ich möchte nur noch unter Deck verschwinden und mich in der Dunkelheit verstecken. Im Vorbeigehen packt mich jemand am Arm, zieht mich an sich, greift mir an die Brust und drückt zu, fest. Ich reiße mich gewaltsam los, worauf er sagt: »Kein Grund, zickig zu werden, Püppchen. Ich geh jede Wette ein, dass du als Bordsteinschwalbe unterwegs warst, und nach Van-Diemens-Land ist es sehr weit.«

Ein Matrose, schielend und hässlich. Männer müssen es eben immer versuchen. Sie können anscheinend nicht anders. Bestimmt zucken ihre Schwänze schon bei dem Gedanken an so viele Frauen, ganz gleich, wie dreckig, armselig, pockenvernarbt und schäbig diese sind. Als ich merke, dass er mich nicht kennt, sondern einfach sein Glück versucht hat, drehe ich mich zu ihm um und trete so nah an ihn heran, dass ich seinen widerlichen Atem riechen kann. Ich spreche leise und schaue ihn dabei unverwandt an.

»Wenn du noch einmal auch nur einen Finger an mich legst, melde ich das deinem Kapitän. Und zwar nachdem ich deine winzigen Eier zu Mus getreten hab und du meine Schere im Hals stecken hast. Klar?«

Er huscht davon wie eine Kakerlake vor dem Licht. Er wird mich nicht wieder belästigen. Wenn ich mich mit etwas auskenne, dann mit Männern. Er wird sich sagen, dass er die Falsche angesprochen hat, und es bei der Nächsten probieren, in der Hoffnung, dass sie entgegenkommender ist.

Ich zittere, obwohl niemand unseren Austausch gesehen hat. Was mir Angst macht, ist nicht, von einem Mann belästigt zu werden. Daran bin ich seit meiner Jugend gewöhnt. Doch ich fürchte, entlarvt zu werden. Zu gerne würde ich unbemerkt bleiben und niemandem auffallen. Ich wünschte, ich könnte so vollständig mit der Menge verschmelzen, dass ich auf dieser Reise so gut wie unsichtbar bin. Unser Trupp ist der letzte, der an Bord der Rajah gebracht wurde, und für heute bin ich sicher im Bauch des Schiffs angekommen.

Bald werden wir in See stechen. Ich muss weiter vorsichtig sein. Sonst erkennt mich womöglich noch jemand als die Person, die ich bin. Zwar sehne ich mich nach frischer Luft und Licht, aber ich werde so viel Zeit wie möglich in der stickigen Dunkelheit verbringen. Die anderen Sträflingsfrauen, meine Gefährtinnen auf dieser Reise, sind überwiegend Betrügerinnen und Diebinnen, und ich werde so tun, als sei ich eine von ihnen, obwohl ich in meinem Leben noch nie etwas gestohlen habe außer den Namen einer Frau und obwohl mein Vergehen, für das ich verurteilt wurde, schlimmer, viel schlimmer ist als die der anderen Frauen. Es ist das schlimmste Verbrechen überhaupt.

Ich versuche, nicht an meine Freveltaten zu denken. Was ich bin und was ich werden kann, hängt größtenteils davon ab, ob ich entlarvt werde. Wenn irgendjemand mich durchschaut, werde ich nicht mehr eine Kleinkriminelle sein, die einem neuen Leben in Van-Diemens-Land entgegensegelt, sondern eine Frau, die Blut an den Händen hat und die zurück nach England gehört, an den Galgen.

Unter den Frauen wird gemunkelt, dass wir bald auslaufen, vielleicht schon morgen. Das ist meine Chance, die Person, die ich war, hinter mir zu lassen. Viele Frauen sind zu mir gekommen, haben mich aufgesucht, nachdem ich vor langer Zeit einmal dachte, ich könnte einem Menschen helfen.

Ehe ich in Millbank landete, nahm ich Babys auf von Frauen, die sich nicht um sie kümmern konnten. Für einige konnte ich ein Zuhause finden bei Frauen, die sich nach einem Kind sehnten. Andere dagegen … nun, ich tat mein Bestes, um ihren Schmerz zu lindern und sie so sanft wie möglich zur Ruhe zu bringen. Es gab Menschen, die mich furchtbare Namen schimpften. Doch für die Frauen, die meine Hilfe suchten, war ich ein Engel, eine Retterin. Niemand, außer denen, die es durchlebt haben, kann sich die verzweifelte Lage mancher Frauen nach der Geburt eines Kindes vorstellen. Ich stellte ihnen keine Fragen. Ich tat einfach mein Bestes für jede Einzelne von ihnen.

Kaum habe ich eine Koje für mich gefunden, taucht die Dame aus dem Beiboot neben mir auf. Ich sitze auf meiner Matratze, als sie meinen neuen Namen sagt, und springe sofort auf, fast als hätte ich nie anders geheißen. Ich habe immer schon eine schnelle Auffassungsgabe gehabt, daher wird eine neue Identität kein Problem für mich sein. Auch Lesen- und Schreibenlernen fiel mir leicht. Mein Vater sorgte dafür, dass ich es lernte, und dafür bin ich ihm dankbar. »Wenn du lesen und schreiben kannst, kommst du weit im Leben«, erklärte er mir. »Dann können sie dir nicht die Wolle über die Augen ziehen mit seltsamen Zeichen auf dem Papier, verstehst du? Können dich nicht übers Ohr hauen …« Ich merkte außerdem schon früh, dass ich bei meiner Arbeit bessere Chancen hatte, wenn ich mich gut ausdrücken konnte. Hier an Bord werde ich meine Sprache dem ungeschliffenen Ton der Sträflingsfrauen anpassen müssen. Ich werde derartig mit meiner neuen Identität verschmelzen, dass ich darüber vielleicht sogar meinen alten Namen vergesse.

»Entschuldigung«, sagt jetzt die Dame aus dem Beiboot. »Ich bin Miss Hayter, eure Matron vom Damenkomitee, und ich begleite euch auf der Überfahrt. Darf ich fragen, ob du jemals genäht hast?« Sie lächelt. »Ich sehe, dass du als Hutmacherin registriert bist. Hast du Erfahrung mit Patchwork?«

»Ja, habe ich«, antworte ich.

Miss Hayter nimmt ein Notizbuch aus einer kleinen Tasche, die an ihrem Handgelenk hängt, und schreibt meinen Namen mit einem winzigen Bleistift unter eine Reihe anderer. Patchwork … Ich weiß, wie man Löcher mit Flicken so bedeckt, dass das Kleidungsstück länger hält. Vielleicht reicht mein Wissen aus.

»Du darfst dich unserem Nähzirkel anschließen«, sagt sie lächelnd. »Ich stelle gerade eine Gruppe von Frauen zusammen, die an einem gemeinsamen Vorhaben teilnehmen können. Wir wollen etwas herstellen, das unser aller Hände Arbeit benötigt. Ich bin mir sicher, dass du ein Gewinn für diese Gemeinschaft bist.«

Miss Hayter wendet sich nun einer anderen Gefangenen zu. Die Frau ist fast einen ganzen Kopf kleiner als ich, und es umgibt sie eine Aura der Ruhe. Sie spaziert an Deck entlang, als würde sie durch einen Park schlendern oder die Seeluft bei einem Spaziergang an einer Uferpromenade genießen. Vielleicht ist das der Grund, weshalb das Damenkomitee sie als Matron für die Rajah ausgewählt hat. Ob die Sträflingsfrauen wohl auf sie hören werden? Ihren Anweisungen Folge leisten? Mit einem freundlichen Lächeln wird sie bei einigen der härter gesottenen, düsteren Frauen nicht weit kommen.

Ich halte mich ein wenig abseits und beobachte meine Mitgefangenen. Ich frage mich, was für ein Leben sie hatten, welche Verbrechen sie begangen haben. Ich weiß, dass nicht eine von ihnen eine Mörderin ist. Denn sonst wären sie nicht hier, sondern würden bereits kalt und tot am Seil eines Galgens hängen.

Ich schlafe schlecht. Im Traum sehe ich sie: die Frau, die ich im Gefängnis gefesselt zurückließ. Und ein Teil von ihr bin ich. Jemand mit meinen Gedanken und ihrem Körper steigt die Stufen hinauf zum Galgen. Als sich die Schlinge um ihren Hals zuzieht, erwache ich, keuchend und nach Luft ringend.

Ich hatte gehofft, den Albträumen zu entkommen, aber die Frau verfolgt mich in meinen Träumen. Ob sie die Geistesgegenwart besitzt, ihre Unschuld zu beteuern, den Wärtern zu erklären, was passiert ist? Die Erkennungsmarke mit ihrem Namen hängt ja nicht mehr um ihren Hals. Ob ich sie zum Tod durch Erhängen verurteilt habe? Dagegen würde sie sich doch wehren. Bestimmt würde sie aufbegehren, etwas sagen. Und bestimmt würde sich einer der Wärter an sie erinnern, geistig zurückgeblieben, wie sie ist.

Der Traum vom Erhängen ist nur einer meiner Albträume. In dem anderen sehe ich schlafende Babys, weinende Babys und Babys, die mich aus großen Augen anstarren.

Ich blicke mich um. Hier unten sind so viele von uns eingepfercht, dass ich mir vorstelle, einen gemeinsamen Atem zu haben, der sich wie ein blasses Band hinaufwindet in die dunklen Zwischenräume über unseren Köpfen. Ein plötzlicher Gedanke lässt mich erstarren. Was, wenn eine von ihnen die Frau kannte? Irgendwann einmal etwas mit ihr zu tun hatte? Jedes Mal, wenn ich ihren vollen Namen nenne, muss ich davon ausgehen, entlarvt zu werden. Selbst die Stillen, geistig Zurückgebliebenen haben Freunde. Ich bin hier nicht in Sicherheit. Ich kann mich nicht frei fühlen.

Eine der Frauen, Marion heißt sie, fährt hoch und fängt an zu kreischen. »Hilfe«, schreit sie. »Die Dunkelheit. Ich kann’s nicht. Ich muss raus. Raus. Holt mich hier raus! Bitte! Bitte!«

»Fresse halten!«, sagt eine Stimme.

Eine andere reagiert scharf: »Jetzt haste uns alle geweckt. Rücksichtslose Schlampe, das biste. Interessiert dich einen Scheiß, dass wir schlafen wollen, in dem Drecksloch hier.«