9,99 €

Mehr erfahren.

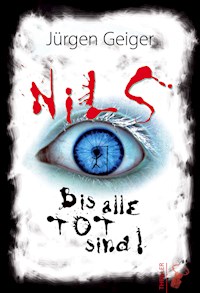

- Herausgeber: Hirschkäfer Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Ene, mene, muh … und tot bist du. Eine Schülerclique wird Opfer eines spektakulären Rachefeldzugs. Einer nach dem anderen wird getötet – bei jeder Tat steigert sich die Brutalität und doch hat jeder Mord seltsamerweise etwas Kindliches an sich. Julia Kramer und Dennis Lubinski von der Münchner Kripo stehen vor einem Rätsel. Das ungleiche Ermittlerduo kämpft dabei nicht nur mit einer Mordserie, bei der nichts ist, wie es scheint, sondern auch mit der gegenseitigen Abneigung und eigenen, schmerzhaften Verlusten. Bald führt die Spur zu einem anderen Schüler: Nils, dem Außenseiter mit den gruseligen Augen. Augen, die etwas gesehen haben, was niemand sehen sollte, die ihn brandmarken und sein ganz persönliches Kindheitstrauma widerspiegeln. Als der Täter sein Tempo immer mehr verschärft, gelingt es der Polizei, Nils zu verhaften. Da nimmt der Fall eine unerwartete Wendung. Auch für Nils. Ein eskalierender, unglaublich rasanter Thriller mit Pageturner-Garantie. Wenn du denkst, krasser geht's nicht, wirst du umgehend eines Besseren belehrt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 454

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Jürgen Geiger

Handlung und Personen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen oder Personen wäre rein zufällig.

Veröffentlichung März 2022

Cover und grafische Gestaltung von Hirschkäfer Design/Coriander Pinxit

© Hirschkäfer Verlag, München 2022

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Verarbeitung in elektronischen Systemen.

eISBN 978-3-940839-83-1

Besuchen Sie uns im Internet:

www.hirschkaefer-verlag.de

Mit Liebe gemacht.

Inhalt

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Kapitel 63

Kapitel 64

Kapitel 65

Kapitel 66

Kapitel 67

Kapitel 68

Kapitel 69

Kapitel 70

Kapitel 71

Kapitel 72

Kapitel 73

Kapitel 74

Kapitel 75

Kapitel 76

Kapitel 77

Kapitel 78

Kapitel 79

Kapitel 80

Kapitel 81

Kapitel 82

Kapitel 83

Kapitel 84

Kapitel 85

Kapitel 86

Kapitel 87

Kapitel 88

Kapitel 89

Kapitel 90

Kapitel 91

Kapitel 92

Kapitel 93

Kapitel 94

Kapitel 95

Kapitel 96

Kapitel 97

Kapitel 98

Kapitel 99

Kapitel 100

Kapitel 101

Kapitel 102

Kapitel 103

Kapitel 104

Kapitel 105

Kapitel 106

Kapitel 107

Kapitel 108

Kapitel 109

Epilog

Prolog

Benommen ging er die Stufen zur Unterführung hinunter. Die trostlose Mischung aus frischem Urin und in Kachelwänden eingemeißeltem Rauch drang in seine Nase. Schreiend bunte Graffiti-Fratzen höhnten ihm ins Gesicht. Er schaute an seinen zittrigen Knien herunter und drehte sich um. Je mehr seine Schritte hallten, desto trockener wurden die Abdrücke seiner Schuhe. Erinnerungsfetzen durchzuckten seinen Kopf: nasse Fußabdrücke. So hatte das Ende begonnen.

Sollte er den Regenschirm schließen? Nach gestern konnte er an nichts Unwichtigeres denken. Er ließ ihn aufgespannt, hielt ihn schräg vor sein Gesicht, schützend vor den neugierigen Menschen, deren Köpfe sich vermeintlich nach ihm reckten. Er lauschte, hörte anonyme Schritte, die feucht an ihm vorbeischmatzten. Flüsternde Stimmen, die sich gewiss fragten, was denn das für ein komischer Typ war, der hier mit einem geöffneten Regenschirm herumlief, mitten in der Unterführung. Wo es zwar nicht regnete, aber kalt war. Eisig kalt und abweisend. Dezember in München-Neuperlach.

Er fröstelte, Regentropfen perlten von seinem kleinen schwarzen Plastikschirm hinunter. Ein bedröppelter Wasserfall nicht versiegen wollender Tränen. Er selbst hatte keine Tränen mehr. Seit damals, als alles aufgehört hatte. Seit dem Tag, an dem seine Augen einfach stehen geblieben waren. Wie eine Uhr in einem Hollywoodkatastrophenfilm, im Moment, wenn die Bombe explodiert, das Flugzeug abstürzt oder die Außerirdischen angreifen. Ein Stillstand von allem. Sekundengenau festgehalten im Zeitdokument der Tragödie.

Aber das Dumme war, er war in keinem Film. Auch wenn es ihm damals so vorgekommen war. Er war dabei gewesen. Und irgendwie doch nicht. Er war Augenzeuge gewesen. Das war so offensichtlich, dass es wehtat. Seine Augen schreckensweit aufgerissen. Nie wieder hatte er seither geblinzelt, nie wieder eine Träne vergossen. Wie auch? Wo nichts mehr war, konnte sich nichts mehr rühren.

Natürlich wurde ihm das Vergessen dadurch noch schwerer gemacht. Nicht dass er nicht mehr weinen konnte. Damit konnte er leben. Aber seine starrenden, leblos wirkenden Augen jagten den Menschen Angst ein. Als wäre er einem Roman von Stephen King entsprungen. »Spooky« war noch das Netteste, was er Mitschüler hinter seinem Rücken tuscheln hörte. Ansonsten waren »Zombie«, »Psycho« oder »Hannibal Lecter« (lang gezogen und raunend ausgesprochen wie eine Boxkampfansage von Michael Buffer) sehr beliebt. Und so bitter das war, er konnte sie alle verstehen. Ihm selbst erging es nicht anders. Er konnte in keinen Spiegel sehen, ohne darin den ganzen Horror seiner Vergangenheit zu erblicken.

Knapp ein Jahr danach, er war inzwischen elf Jahre alt, musste Nils wie alle anderen bei Dr. Hollweg, dem Schularzt, antreten. Dr. Hollweg war spindeldürr, siebenundvierzig Jahre alt und unfehlbar. In seiner gesamten Ärztekarriere hatte er noch nie eine falsche Diagnose gestellt. Das behauptete er zumindest seiner Frau gegenüber und versicherte sich so ihrer bedingungslosen Bewunderung. Allerdings erwies er sich lediglich bei Standardsymptomen als ein Meister seines Fachs, denn bei der kleinsten Ungewöhnlichkeit entledigte er sich seiner Verantwortung und griff auf sein bewährtes Erfolgsrezept zurück: den Überweisungsschein. Was Nils betraf, hatte er von Beginn an ein mulmiges Gefühl. Von der Schulleitung im Vorfeld oberflächlich in Kenntnis gesetzt (irgendwas mit »Mutter tot«, »Trauma«, »apathisch«), inspizierte Dr. Hollweg seinen anormalen Patienten mit einem fachmännisch wirkenden Stirnrunzeln. Dr. Hollweg ging mehrere Möglichkeiten durch. Vielleicht hatte das Ganze ja doch körperliche Ursachen. Eine partielle Gesichtslähmung womöglich. Ein Defekt des Lidschlussreflexes. Oder Ähnliches. Wer weiß schon, was ein Schock alles auslösen kann. Mit großer Geste zog er den Überweisungsträger aus seiner Tasche und überwies Nils zu einem Spezialisten der Augenheilkunde. Der Einfachheit halber. Oder wie Dr. Hollweg zu sagen pflegte: »Sicher ist sicher.« Wenn er gekonnt hätte, Nils hätte mit den Augen gerollt.

Der Augenarzt, Dr. med. Wagner, war hingegen wenig beeindruckt und einer der wenigen, die Nils nicht befremdlich musterten. Es gibt nichts, was ich nicht schon gesehen habe, schien sein großväterlicher, schneeweißer Bart sagen zu wollen. Nichtsdestotrotz vermied selbst Dr. Wagner, Nils allzu nahe zu kommen. Er bat Nils, auf der gegenüberliegenden Seite seines wuchtigen Schreibtisches Platz zu nehmen, und schob seine kleine Nickelbrille auf die Stirn.

»Was haben wir denn da? Starrer Blick, gleichmäßiges Hervortreten beider Augen: Endokrine Orbitopathie.«

Dr. Wagners scheue Assistentin schrieb die Diagnose, die Nils eher wie eine Ferndiagnose vorkam, mit der gleichen respektvollen Distanziertheit auf. Und das war es dann erst einmal. Vor der folgenden Röntgenaufnahme durfte Nils erneut im Wartezimmer Platz nehmen.

Verwirrt, aber auch ein wenig erleichtert, setzte sich Nils dort neben einen anderen Jungen. Der Blondschopf, der ungefähr in seinem Alter war, hatte rechts ein großes, fröhlich buntes Augenpflaster und las in einem von Walt Disneys Lustigen Taschenbüchern. Eins, das Nils schon kannte. Er hatte sie alle zu Hause im Regal stehen. Der blonde Junge kicherte unablässig vor sich hin. Seine Mutter schmökerte neben ihm in der Gala und streichelte ihm beiläufig liebevoll über den Kopf. Aus den Augenwinkeln beobachtete Nils die beiden. Wehmütig. Als Mutter und Sohn seinen Blick auf sich spürten, schauten sie synchron zu ihm hinüber. Und erschauderten. Abrupt sprang die Mutter auf, schleuderte Gala und Lustiges Taschenbuch auf den Lektürentisch und zerrte ihren Sohn Richtung Empfang. Dort sagte sie lauter als nötig gewesen wäre: »Dauert es denn noch lange? Wissen Sie, mein Mann braucht nachher das Auto …«

Nach kurzem, aufgeregtem Gemurmel führte eine Arzthelferin die beiden in eines der Behandlungszimmer. Nils stand auf. Er nahm seine Jacke von der Garderobe und verließ die Praxis. Es war sein letzter Arztbesuch.

Kein Wunder, dass er es immer bewusster vermied, den Menschen in die Augen zu schauen. Überhaupt Aufmerksamkeit zu erregen. Mit Einsetzen der Pubertät ließ er seine Haare wachsen und tief in das Gesicht hängen. Was schade war, denn mit zunehmendem Verlust des Babyspecks entwickelte er sich zu einem ansehnlichen jungen Mann. Optisch kam er zum Glück nach seiner Mutter. Sie hatte dieselben hohen Wangenknochen und diese speziellen, irgendwie verträumt wirkenden Lippen. Bei seinen Klamotten achtete er darauf, jedes modische Statement zu vermeiden. Seine Lieblingsfarbe wurde farblos. Sein Verhalten entsprach seinem Aussehen: nichtssagend und unauffällig. Er wurde zum unscheinbarsten Menschen, den man sich vorstellen konnte. Die Steigerung wäre unsichtbar gewesen. Er war nahe dran.

Nur noch ein paar Schritte, dann hatte er die Unterführung geschafft. Er lugte unter dem Schirm hindurch und sah die ersten Treppenstufen des Aufgangs. Von oben platschten bereits dicke Regentropfen hinunter, hüpften, tanzten fast. Er musste kurz schmunzeln. Er dachte an Lindas selbstvergessenen, überschwänglich melancholischen, zum Heulen schönen Tanzstil. Linda, seine Freundin. Wie magisch das klang. Er hatte eine Freundin. Davon hatte er nie zu träumen gewagt. Ach was, das stand außerhalb jeglichen Vorstellungsvermögens. Wie sollte jemand wie er eine Freundin haben? Und dann gleich das schönste Mädchen der Welt.

Er stieg die Stufen hinauf. Die ersten dicken Regentropfen prasselten auf seinen Schirm. Wie die Erinnerung an gestern. Sein Lächeln erstarb. Es war sein persönliches 9/11. Nichts war mehr wie vorher. Wieder einmal. Warum immer er? Warum konnte er nicht auch mal Glück haben? Warum? Und warum hörte das nicht auf, selbst jetzt nicht? Dieses paranoide Gefühl, ständig angeglotzt zu werden. Wie ein Freak. Haben die Leute denn nichts Besseres zu tun? Läuft er halt mit Regenschirm durch die Unterführung. Na und? Sind ja nur zwanzig Meter.

Er presste die Lippen aufeinander und ärgerte sich mehr über sich selbst. Warum machte er sich jetzt darüber Gedanken? Wie bescheuert war das denn? Einen Tag, nachdem sich Linda umgebracht hatte. Seinetwegen.

1

»Kartoffeldruck«, sagte Markus Backhaus von der Spurensicherung lapidar.

Dennis Lubinski blickte verständnislos auf und rieb sich mit beiden Händen den Kopf. Diese verfluchten Kopfschmerzen. »Was für’n Druck?«

Backhaus schaute ihm mitleidslos in die übermüdeten Augen und wiederholte Buchstabe für Buchstabe: »KARTOFFELDRUCK.«

Was Dennis jetzt ganz und gar nicht brauchen konnte, war Klugscheißerei. Eher eine große Mütze Schlaf. Aber er war selbst schuld. Was musste er sich auch gestern noch die ganze Flasche Wein reinpfeifen. Andererseits hatte er so wenigstens mal durchschlafen können. Zwar nur vier Stunden, aber das tief und fest. Ein Anfang.

Julia Kramer betrat das Badezimmer. Es als repräsentativ zu bezeichnen, wäre stark untertrieben gewesen. Ein Wellnesstempel, präzisierte sie in Gedanken. Dann war sie wieder bei der Sache.

»Sie meinen, wie früher in der Schule?« Es war mehr eine Feststellung denn eine Frage.

Sie ließ ihren Blick mit professioneller Neugierde kreisen, den Mund andächtig geöffnet. Die Wucht der Szenerie war überwältigend. Die Wände aus sandfarbenen Natursteinfliesen waren über und über, kreuz und quer, mit unzähligen roten, stempelartigen Abdrücken dekoriert. Aus der Ferne betrachtet sahen sie aus wie bluttriefende Fußabdrücke eines Amok gelaufenen Geckos.

»Wie in der Schule«, bestätigte Backhaus.

In der frei stehenden, mit geschwungenen Füßen nostalgisch angehauchten weißen Badewanne lag das leichenblasse Opfer. Dennis kniete mit einem Bein auf dem dunklen, angenehm warmen Naturholzparkett. Er legte den Kopf zur Seite und betrachtete den auffallend rothaarigen und sommersprossigen jungen Mann eingehend. Friedlich sah er aus. Schlummernd. Sein Kopf lag schräg auf der rechten Schulter. Er trug ein modernes Fashion-T-Shirt mit einem verwaschenen Aufdruck aus sinnlosen Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Darunter konnte man noch den Ansatz seiner blauen Jeans erkennen. Der Rest davon war unter Wasser, die Badewanne war halb voll und tiefrot. Beide Arme des Toten führten unter Wasser über seinem Schoß zusammen.

Felix Kreuzer von der Rechtsmedizin traf ein. Langsam wurde es eng im Bad, selbst in diesem. Er streifte sich Latexhandschuhe über, fischte die Arme des Jungen abwechselnd aus dem roten Wasser und zeigte sie Julia Kramer: »Pulsadern aufgeschnitten.«

Dennis war gedanklich schon weiter. »Leute, ich weiß, wer’s war: Chris Cornell.«

»Und wer soll das sein?«, fragte Julia Kramer unbeeindruckt.

Dennis ließ sich nicht beirren und betrachtete weiter die halbe Kartoffel in dem durchsichtigen Beweismittelbeutel. In der Mitte der Kartoffel waren zwei große Buchstaben herausgeschnitzt, zwei große »C«. Beide Buchstaben waren mit Blut getränkt, der Rest der Kartoffel war mit Bluttropfen übersät. Der Stempel. Kartoffeldruck. Auch wenn manche der blutigen Abdrücke an den Wänden verschmiert oder zerlaufen waren, die Doppelbuchstaben waren überwiegend gut zu erkennen.

»Äh, einer der größten Sänger und Songwriter aller Zeiten: Soundgarden? Audioslave? Temple of the Dog?«, sagte Dennis.

Julia Kramer näherte sich den blutenden Wandfliesen und begutachtete die verschieden starken Rottöne der Stempelmale mit zusammengekniffenen Augen.

»Sagt mir nichts.«

»Schon mal was von Grunge gehört? Seattle und so? … Ach, was frag ich.«

Julia Kramers Nasenflügel hoben sich genervt. »Bitte, tun Sie mir einen Gefallen: Verschonen Sie mich mit Ihrer Musik.«

»Ok, warten Sie, wen könnten Sie sonst kennen? Ach ja, vielleicht Courteney Cox. Sie wissen schon, aus ›Friends‹. Ach nee, vergessen Sie’s, Humor ist ja auch nicht Ihr Thema. Oder wie wär’s mit, ja genau: Cindy Crawford, das ehemalige Supermodel.«

»Dass Sie so alte Frauen überhaupt kennen. Die sind ja mindestens doppelt so alt wie Ihr übliches Beuteschema.«

Dennis ließ sich nicht provozieren. »Immerhin habe ich ein Beuteschema.«

Julia Kramer kniff die Augen noch stärker, zu einem verbleibenden dünnen Strich, zusammen. Hinter ihrem Rücken schüttelte sich Felix Kreuzer gespielt, eine frostige Stimmung andeutend, und flüsterte Dennis vergnügt ins Ohr: »Na, da haben sich ja zwei gefunden.«

Dennis nickte ironisch und flüsterte zurück. »Ja, wir sind das absolute Dreamteam, ein Herz und eine Niere.«

»Seele«, korrigierte ihn der Rechtsmediziner.

»Was?«

»Nichts, nichts«, sagte Kreuzer und musste noch mehr lachen.

Bis sich Julia Kramer ihm wieder widmete. Sofort ordnete er seine Mimik, und ärgerte sich im selben Moment darüber. Warum nur ließ er sich von Hauptkommissarin Kramer immer wieder derart einschüchtern? Sie hatten schon an wer weiß wie vielen Fällen zusammengearbeitet, und doch kam er sich in ihrer Gegenwart unbehaglich klein vor. Dabei war sie nicht mal seine Vorgesetzte. Vermutlich hatte es damit zu tun, dass er nicht richtig schlau aus ihr wurde. Sie konnte nett sein, auf eine professionelle Art. Aber genauso gut konnte sie unglaublich arrogant und unnahbar sein. Sie konnten einfach nicht miteinander. Dennis hingegen war ihm gleich sympathisch gewesen, sie lagen auf derselben Wellenlänge. Vor allem war Dennis herrlich selbstironisch. Eine Eigenschaft, die Julia Kramer völlig abging. Kreuzer mochte Dennis auf Anhieb auch lieber als Julia Kramers letzten Partner, den alten Scholz.

»Ihre Einschätzung?«, fragte Julia Kramer.

»Also theoretisch wäre Selbstmord denkbar«, sagte Kreuzer.

Ach nee, dachte Julia Kramer ungeduldig, und deutete ihm, fortzufahren.

»Also rein theoretisch könnte es sich so abgespielt haben: Zuerst lässt er Wasser in die Wanne laufen. Dann schnitzt er die Kartoffel zurecht. Okay, oder andersrum. Auf jeden Fall, jetzt schneidet er sich die Pulsadern auf, beugt sich über die Wanne, wartet, bis sich das Wasser schön mit dem Blut verfärbt, taucht die Kartoffel ein, verschönert die Wände, bis alles ordentlich verschmiert ist, dann legt er sich wahrscheinlich mit letzter Kraft ins Wasser, wartet wieder und ist tot.«

Dennis schnaufte ein Grinsen. »Kreuzer, der alte Romantiker.«

Julia Kramer ließ ihn mit einem kurzen Seitenblick spüren, dass sie diese Art von Unterbrechung nicht zu schätzen wusste. Dann wandte sie sich wieder Kreuzer zu, zusehends genervt. Typisch Kreuzer. Musste es immer spannend machen. Immer erst dieses Hätte-wenn-und-aber. Konnte er denn nie gleich sagen, was Sache ist, und was er alles wusste. Denn er wusste viel.

»Und praktisch? Ich will keine Theorien, ich will Fakten«, sagte Julia Kramer resolut.

Dennis stieß einen anerkennenden Pfiff aus. Julia Kramer isolierte den ironischen Zwischenton und ignorierte Dennis fortan noch demonstrativer.

Zum Glück erschien in diesem Moment Walter Fellner, seines Zeichens Polizeikommissar. Er war Julia Kramers große Stütze, vor allem Gedächtnisstütze. Ihn konnte sie mitten in der Nacht anrufen und nach einem x-beliebigen Detail einer laufenden Ermittlung fragen, sei es nach der Schuhgröße eines Zeugen, der Blutgruppe eines Verdächtigen oder nach dem Mageninhalt einer Leiche. Er wusste alles, und er vergaß nichts. Nur assoziatives Denken oder Intuition waren nicht sein Ding. Beides war ihm nicht nur vollkommen fremd, sondern vor allem höchst suspekt.

»Störe ich gerade?«, fragte er in die Runde.

Kreuzer, Julia Kramer und Dennis schüttelten einmütig die Köpfe.

»Sie nicht«, sagte Julia Kramer.

»Gut. Das Opfer heißt Sebastian Berger, neunzehn Jahre alt, macht gerade Abitur, Einzelkind. Die Eltern, Florian und Sybille, sind beide Ärzte. Er Neurologe, sie Internistin. Beide sind über das Wochenende gemeinsam auf einem Ärztekongress in Zürich. Das wissen wir von der Haushälterin. Sie hat den Jungen heute morgen gefunden.«

2

Am Abend vorher ahnte Sebastian nicht, dass er schon bald Mittelpunkt einer polizeilichen Ermittlung werden sollte. Um 21.30 Uhr saß er im großzügig geschnittenen Wohnzimmer der Familie Berger, die in einer noblen Villa im vornehmen Stadtteil Grünwald residierte. Wenn Neuperlach die Legebatterie von München war, repräsentierte Grünwald Münchens Freilandhaltung. Und Freilandhaltung war nun mal teurer. Entsprechend hatten sich hier südlich von München, in reizvoller Hochuferlage zur Isar gelegen, viele Gutbetuchte und Prominente niedergelassen. Ein Mikrokosmos aus Geld, Macht und Status. Wer hier wohnte, hatte es geschafft. Man war wer. War man zumindest der Meinung. Dass Grünwald allerdings schon bessere Zeiten gesehen hatte, davon wollte hier keiner etwas wissen. Hieße das doch, dass es einem selbst womöglich genauso ging. Die jungen Reichen wohnten mittlerweile lieber in der Innenstadt. Je zentraler, desto besser. In Bogenhausen zahlte man zum Beispiel doppelt so viel für den Quadratmeter Baugrund wie in Grünwald. Die wachsende Zahl an ›Zu verkaufen‹-Schildern zeugte davon, dass Grünwald nicht mehr die begehrteste Adresse Münchens war, sondern nur noch eine.

Sebastian hatte es sich auf der weißen Ledercouch bequem gemacht und zockte Fortnite auf dem monströsen Curved TV. Ansonsten war heute Abend nichts geboten. Die anderen hatten auch keine große Lust, rumzuhängen oder noch um die Häuser zu ziehen. Seit der Geschichte neulich war eine seltsame Stimmung zwischen ihnen entstanden.

Plötzlich läutete es. Sebastian schreckte auf. Sein Herz pochte. Wer konnte das sein? Um diese Zeit? Hatten es sich die anderen doch anders überlegt? Bestimmt. Er lächelte kurz und freute sich innerlich. Geht doch noch was. Er legte den Controller weg und schlenderte zur Tür. Bevor er den Summer für das elektrische Eingangsportal öffnete, warf er einen flüchtigen Blick auf den Überwachungsmonitor. Direkt vor der Kamera wurde eine Flasche Augustiner geschwenkt. Ha, geil. Er drückte auf den Türöffner und betrachtete sich kurz im großen Garderobenspiegel. Die feuerroten Locken hingen ihm widerspenstig ins Gesicht. Er strich sie hinter die Ohren. Dann riss er die Haustüre schwungvoll auf. »Hey, ihr …«

Seine freudige Begrüßung erstarb, als er den kalten Lauf einer Pistole auf seiner Stirn spürte.

3

»Sind die Eltern schon benachrichtigt?«, fragte Julia Kramer.

Polizeikommissar Walter Fellner schaute in seine Notizen. »Wir haben sie bisher noch nicht erreicht, haben aber eine Nachricht auf beiden Mailboxen hinterlassen, mit der Bitte um dringenden Rückruf. Genauso wie in ihrem Hotel in Zürich, im Park Hyatt.«

»Wo wir gerade bei den Fakten sind«, nahm Rechtsmediziner Kreuzer den Faden auf und fischte nochmals beide Arme des Opfers aus dem blutroten Wasser.

»Die Pulsaderschnitte sind unterschiedlich stark. Rechts oberflächlich, links sind die Beugesehnen komplett durchtrennt. Keine Canutoschen Probierschnitte …«

»Kanu was?«, fragte Dennis.

»Bei einem Suizid findet man häufig oberflächliche, kratzerartige Hautverletzungen am Beginn der Wunde, sogenannte Canutosche Probierschnitte«, sagte Kreuzer.

»Also kein Selbstmord?«, fragte Julia Kramer.

»Keine Interpretation. Nur die Fakten«, sagte Kreuzer leicht beleidigt und nahm die Hände des Toten in Augenschein. »Todeszeitpunkt kann ich noch nicht hundertprozentig bestimmen. Die Waschhaut, also die Runzelung der Oberhaut, hat sich von den Fingerkuppen bereits über die gesamte Hohlhand ausgebreitet. Folglich ist der Tod vor mindestens sechs Stunden eingetreten.«

Dennis hörte nachdenklich zu und hielt nach wie vor die Beweismitteltüte mit der blutgetränkten Kartoffel in der Hand. »Selbstmord ist als Theorie auch praktisch ausgeschlossen«, sagte er bestimmt.

Julia Kramer und Kreuzer runzelten die Stirn.

Dennis deutete auf die Wunden des Opfers oberhalb des Handgelenks. »Die Schnitte, vor allem links, sind nicht gerade das Werk eines Feinmotorikers. Jack the Ripper können wir streichen. Was ich sagen will: Er muss ganz schön gesaftet haben.«

Julia Kramer schüttelte innerlich den Kopf. Sie störte sich an Dennis’ abgebrühtem Vokabular. Sie fand es unangebracht. Immerhin war hier ein Mensch tot, dazu ein Neunzehnjähriger. Wenngleich sie natürlich wusste, dass viele Polizisten so redeten. Ein Schutzmechanismus. Dafür musste man kein großer Psychologe sein. Es ging schlicht darum, Abstand zu gewinnen. Sonst hatte man schon verloren.

Dennis fuhr unbeirrt fort. »Wenn das Opfer der Kartoffelkünstler ist, warum ist dann nichts von seinem Blut auf den Boden getropft? Und ich bin sicher, es hat mehr als nur getropft. Außerdem, was noch viel wichtiger ist, die 500 Euro-Frage: WOMIT sind die Pulsadern aufgeschnitten worden?«

Walter Fellner war auch noch da. »Rasierklinge? Skalpell? Messer? …«

»… Die Fingernägel von Beatrice?«, ergänzte Felix Kreuzer.

»Sehr witzig«, sagte Dennis.

»Wer ist Beatrice?«, fragte Julia Kramer.

Dennis schaute Kreuzer vorwurfsvoll an. »Das ist eine andere Geschichte.«

Beatrice war eine von Dennis’ letzten One-Night-Stands. Sie hatte unzweideutige Spuren auf seinem Rücken hinterlassen. Felix Kreuzer entdeckte sie, als er Dennis tags darauf zur Begrüßung auf den Rücken klopfte und dieser schmerzhaft zusammenzuckte. Seither fauchte Kreuzer Dennis manchmal an, mit einem verschwörerischen Grinsen, das dabei fast sein ganzes Gesicht sprengte.

»Und das Allerwichtigste«, fuhr Dennis fort, »egal, was für eine Tatwaffe es war: Wo ist sie?«

Fehlendes Tatwerkzeug ist kein zwingendes Indiz für Fremdeinwirkung, wollte Julia Kramer schon aus dem Lehrbuch zitieren, besann sich aber eines Besseren. Ja, sie wollte es nicht zugeben, aber wo er recht hatte, das passte alles nicht zusammen. Und Julia Kramer hasste es, wenn etwas nicht zusammen passte.

Insofern war es nur konsequent, dass ihr Aussehen und ihr Verhalten perfekt miteinander harmonierten. Ohne dass man sagen konnte, welches von beiden sich dem anderen angepasst hatte. Julia Kramer sah aus wie sie war. Korrekt, diszipliniert, ernst. Kurze schwarze Haare, perfekt durchtrainierter Körper – erst recht für ihr Alter – und dunkelbraune Augen, die schon lange nicht mehr gelächelt hatten. Nach objektiven Maßstäben sah sie zweifellos gut aus, aber eben nicht so, dass man bei ihr leicht auf dumme Gedanken kam. Dafür schüchterte sie die Männer zu sehr ein.

Aber nicht Dennis Lubinski. Er war zwar nur zwei Jahre jünger, die oberflächlichen Spuren in seinem Gesicht verrieten jedoch viel über sein verlebtes letztes Jahr. Direkt darunter, wenn man tief und aufrichtig in seine Augen blickte, konnte man indes noch dieses Leuchten erahnen. Ein Leuchten, das nur noch ein schwaches Aufflackern war – begraben auf dem Dachstuhl seiner Erinnerungen unter Tonnen von Herzschmerzgerümpel.

Ein Frauentyp war Dennis freilich immer noch. Sein rotzfreches Lächeln konnte er anknipsen wie eine Nachttischlampe, sein verwegenes Äußeres erledigte den Rest: die komplett tätowierten Arme und Schulterblätter sowie seine unbändigen Haare, meist zu einer kleinen Tolle geformt, verliehen ihm dieses leicht Rebellische, das Frauen magisch anzog. Zumindest viele. Für andere, zum Beispiel Julia Kramer, war er lediglich ›Elvis für Arme‹.

Etwas in der Art hatte ihm auch seine Ex-Freundin, nachdem sowieso schon alles zu spät war, an den Kopf geworfen: »Kleine Tolle, kleiner Schwanz, aber riesengroßes Arschloch.« Das nagte länger an ihm, das mit dem kleinen Schwanz. Mehrere Wochen lang. In dieser Zeit schlief er mit siebzehn Frauen. Keine davon hatte irgendetwas Negatives über seine Schwanzgröße gesagt, nicht mal angedeutet. Sein Ego war wiederhergestellt. Immerhin.

»In der Wanne haben wir auch nichts gefunden?«, fragte Walter Fellner.

»Nein«, sagte Markus Backhaus von der Spurensicherung aus dem Hintergrund, wo er fleißig weiter nach latenten, mit bloßen Augen nicht erkennbaren Fingerabdrücken suchte.

»Was war mit dem Boden?«, fragte Dennis.

»Hab ich schon mit Luminol eingesprüht. Nichts.«

Eine Standardmethode der Spurensicherung. Blut verschwindet nicht, selbst wenn man es wegwischt. Um es auch für das menschliche Auge sichtbar zu machen, besprüht man Stellen, an denen Blutspuren vermutet werden, mit Luminol, einer fluoreszierenden Substanz.

»Saubere Arbeit«, sagte Julia Kramer, und meinte damit den Täter.

»Aber das wäre doch sowieso nur das Blut des Opfers gewesen, oder?«, fragte Fellner.

»Und was ist mit dem Blut des Opfers an den Schuhen des Täters?«

Julia Kramers belehrender Einwand bezog sich auf das Locard’sche Prinzip, eine der klassischen Regeln der Kriminalistik. Danach hinterlässt jeder Kontakt eine Spur. Sei es, dass Spuren vom Täter am Tatort zurückbleiben oder aber auch Spuren des Tatorts am Täter.

Wie eine Schildkröte ihren Kopf hätte Fellner seine Frage am liebsten wieder zurückgezogen.

»Kartoffeldruck«, sagte Dennis unvermittelt. So als wäre damit alles erklärt. Felix Kreuzer und Walter Fellner schauten sich gegenseitig an. »Und?«, stand in ihren Gesichtern.

Julia Kramer hatte verstanden.

»Gehen wir in die Küche.«

4

Sebastians Herz hörte auf zu schlagen. Alleine, um einen Moment später umso schneller und hektischer wieder loszupumpen. Panisch japste er nach Luft. Er fühlte sich an den Schockzustand erinnert, wenn man im Hochsommer in einen eiskalten Bergsee springt.

Sebastian atmete noch einmal kurz und flach, kurz und flach, kurz und flach, dann hatten sich die ersten Angstwehen gelegt. Schließlich gelang es ihm sogar, seinen stotternden Lebensmotor wieder anzuwerfen und seine Sinne unter Kontrolle zu bekommen.

Der Einbrecher war jung. Das konnte man trotz seiner Maskerade erkennen. Er trug eine schwarze Hafenarbeitermütze und eine klassische, verspiegelte Pilotenbrille von Ray-Ban. Dazu eine schwarze Daunenjacke, blaue Jeans und grobe schwarze Stiefel. Der ist höchstens so alt wie ich, dachte Sebastian. Aber er war bewaffnet. Und Sebastian schaute genau in den Lauf seiner Pistole. Sebastian hörte sein Herz schlagen. Außerhalb seines Körpers. Das ist nicht real. Das passiert nicht. Gleich wache ich auf. Er schloss für einen Moment die Augen.

Der Einbrecher war immer noch da. Er sagte nichts, fuchtelte nur mit der Pistole vor Sebastians Gesicht herum und deutete ihm, sich umzudrehen und ins Haus zu gehen.

Ein Knall. Sebastian erschrak zu Tode. Ein Zucken wie der Stromstoß einer Hochspannungsleitung durchflutete seinen Körper. Die Haustüre wurde zugeschlagen. Zu. Zu spät. Jetzt ist er drin. Er ist in mein Zuhause eingedrungen. Die entscheidende Linie ist überschritten. Dieser Gedanke empörte und verstörte ihn zutiefst, gleichermaßen. Sebastian atmete flach und hektisch, er war kurz vorm Hyperventilieren.

Verloren tappte er durch den Flur, am Spiegel vorbei. Er sah sich darin. Aber er war nicht alleine. Der Einbrecher folgte ihm schattengleich, die Schusswaffe an seinen Schädel pressend. Das konnte nicht wahr sein. Ein traumatischer, empfindungsloser Schwebezustand erfasste ihn und umarmte ihn wattig. Alles wirkte so gedämpft, als läge meterhoch Schnee im ganzen Haus. Er setzte zwar einen Fuß vor den anderen, aber er spürte kein Vorankommen. Er spürte rein gar nichts mehr. Jegliche Körperlichkeit war verschwunden, wie weggeblasen. Angst, schreckliche Angst hatte die Führung übernommen.

Denk nach, versuchte er sich zu beruhigen, das ist nur ein Einbrecher. Wenn er kriegt, was er will, geht er wieder. Der tut mir nichts. Der will nur Geld. Kein Problem, Geld kann er haben. Alles, was da ist. Ein paar Hundert Euro von mir, und Papa hat im Tresor sicher auch noch was. Bestimmt 2000 Euro. Mindestens. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, alles kein Problem. Gar kein Problem. Oder hat es doch was mit … nein, das kann nicht sein. Er verdrängte den Gedanken. Nicht den Teufel an die Wand malen. Nein, damit kann es nichts zu tun haben. Mit … nein, unmöglich. Er will Geld. Was sonst? Er ist ein Einbrecher. Ein gewöhnlicher Einbrecher. Er ist nur zufällig hier. Einfach unglaubliches Pech. Und mich hat’s erwischt. Er sieht auch nicht gerade wie ein Vollprofi aus. Sebastian drehte sich kurz um. Und spürte postwendend, wie ihm der Pistolenlauf hart gegen den rechten Wangenknochen gedrückt wurde. Der ist wirklich jung, dachte Sebastian.

»Meine Eltern kommen gleich nach Hause«, sagte er plötzlich. Mehr aus dem Affekt heraus, als darüber nachzudenken.

»Deine Eltern sind in Zürich.«

Diese Antwort machte ihm Angst. Mehr als alles andere.

5

Die Küche sah aus wie aus dem aktuellen Prospekt eines Designstudios. Puristisch, aufgeräumt, oberflächlich betrachtet vielleicht etwas klinisch, aber trotzdem keineswegs kalt. Wahrscheinlich ein Verdienst der raffiniert eingesetzten, indirekten Bodenbeleuchtung, die die mattweißen Lackfronten freundlich anstrahlte. Dominiert wurde der ästhetische Raum durch die frei stehende Kochinsel in der Mitte, die federleicht, nur auf einem winzigen Sockelpodest thronte. Julia Kramer strich verträumt über die elegante Arbeitsplatte aus anthrazitfarbenem Granit, während sie ihren geschärften Blick routiniert kreisen ließ.

»Da haben wir die Tatwaffe«, kam ihr Dennis zuvor. »Oder besser gesagt, sie fehlt.«

Er deutete auf ein an der Wand befestigtes Messerbrett. Daran hafteten, vielmehr schwebten, vier verführerisch schöne, scharf glänzende japanische Küchenmesser. Wobei ihre fast magische Schwerelosigkeit natürlich dem Magnetsystem im Inneren des Messerbretts zu verdanken war. Die vier handgeschmiedeten Profiwerkzeuge waren der Größe nach angeordnet, nur das ganz rechte in der Reihe, das fünfte und denkbar größte, fehlte offensichtlich.

Dennis streifte sich Latexhandschuhe über, pflückte das vermeintlich zweitgrößte Messer am schwarzen Holzgriff von dem Magnetbrett und musterte es eingehend. Sein Blick wanderte über die eisgehärtete Stahlklinge mit dem Kasumi Schriftzug und dem typischen Damaszener Muster, das sich wie leichte Nebelschwaden über beide Seiten der Schneide ausbreitete. Das Resultat unzähliger, gefalteter Stahlschichten. Dennis war beeindruckt und heftete das Messer zurück an das Wandbord.

»Fingerabdrücke von allen Messern und dem Brett«, sagte er zu Polizeikommissar Fellner.

Julia Kramer war gleichfalls fündig geworden. In einer asiatisch anmutenden, dunkelbraunen Holzschale entdeckte sie die Kartoffeln. Sie schlüpfte ebenfalls in Plastikhandschuhe und inspizierte eine davon.

»Könnte von hier sein«, sagte Dennis und nahm sie ihr ohne zu fragen aus der Hand.

»Hallo! Geht’s noch?«, fragte Julia Kramer.

Dennis wog die Kartoffel in der Hand und verglich sie mit der blutigen in dem Beweismittelbeutel, den er mitgenommen hatte.

»Ich bin zwar kein Agrarwissenschaftler, aber das müssten beides Sieglinde sein.«

Julia Kramer starrte ihn ungläubig an.

Dennis grinste verschmitzt.

»Die einzige Sorte, die ich kenne.«

»Na dann«, sagte Julia Kramer und wandte sich lieber Walter Fellner zu. »Vielleicht haben wir ja Glück, und der Täter hat das Messer weggeworfen. Lassen Sie draußen alles absuchen, die ganze unmittelbare Umgebung. Hecken, Sträucher, Büsche, Mülltonnen, Gullys, alles. Ansonsten finden Sie heraus, welches Messer genau fehlt und besorgen Sie es. Wahrscheinlich ist es eine Serie. Oder fragen Sie die Eltern, wenn sie sich gemeldet haben, wo sie die Messer gekauft haben. Die Rechtsmedizin soll sagen, ob das die Tatwaffe sein kann. Außerdem müssen wir wissen, ob damit die Kartoffel bearbeitet wurde. Und, ob die Kartoffel mit den Initialen wirklich aus der Küche ist.«

Walter Fellner schrieb fleißig in seinen Notizblock und nickte dienstbeflissen. Obwohl sich ihm der eigentliche Sinn dahinter noch nicht vollständig erschloss. Wovon reden die nur, dachte er insgeheim, ohne sich etwas anmerken zu lassen.

Da war es nur gut, dass Dennis seine Erkenntnisse laut zusammenfasste. Das tat er immer. Andernfalls konnte er sie nicht richtig verarbeiten. So wie für manche Menschen etwas erst dann zur Wahrheit wird, wenn es schwarz auf weiß auf einem Blatt geschrieben steht.

»Okay, ein gewaltsames Eindringen können wir so gut wie ausschließen. Einbruchspuren haben wir keine gefunden.«

Walter Fellner schüttelte den Kopf, was eine Bestätigung ausdrücken sollte.

»Die Überwachungskamera vor dem Haus funktioniert?«

Walter Fellner nickte. »Ja, es waren aber keine Aufzeichnungen auf dem Videoserver.«

»Wäre ja auch zu schön gewesen«, sagte Dennis.

»Das sollen die Techniker abschließend beurteilen«, sagte Julia Kramer.

»Das Opfer muss den Täter also gekannt haben«, streute Walter Fellner forsch ein, »Sonst hätte er ihm nicht das Tor geöffnet.«

»Mmmööööök!«, imitierte Dennis das Geräusch eines Quizspiel-Buzzers. »Einspruch! Spekulation! Die Vermutung liegt zwar nahe, aaaber … mich hat zum Beispiel mal einer in sein Haus gelassen, der mich auch nicht kannte. Und zwar nur, weil ich meinen Stinkefinger frontal in die Kamera gehalten habe.«

Er demonstrierte es. Die anderen schauten ihn verwundert an.

Dennis zuckte mit den Achseln. »Ich hab gedacht, jeder hat doch Kumpels, die so was machen würden.«

Mehr Verwunderung.

»Auf jeden Fall hat er prompt geöffnet, ohne nachzufragen.«

»Und wer war der Typ?«, fragte Felix Kreuzer.

»Keine Ahnung. Die Adresse hab ich bei meiner Freundin im Geldbeutel gefunden. Mann, war ich sauer.«

Noch mehr Verwunderung.

»Hey, da war ich vierzehn«, sagte Dennis und grinste.

Julia Kramer seufzte gereizt und erklärte ohne Umschweife: »Soll heißen, eine wie auch immer geartete Beziehung zwischen Täter und Opfer ist sehr wahrscheinlich. Der Täter muss etwas über das Opfer gewusst haben.«

Walter Fellner nickte gelehrig.

»Ich glaube, der Täter hatte eigentlich keinen richtigen Plan«, fuhr Dennis fort. »Das kommt mir alles sehr spontan vor. Alles was er benutzt hat, hat er hier vorgefunden. Die Tatwaffe ist von hier. Und, na ja, die Kartoffel auch. Außerdem ist er sicher kein Profi. Zum Beispiel die Schnitte an den Handgelenken. Links hat er die Sehnen voll durchtrennt. Ich denke, der Täter war überrascht, wie scharf das Messer war. Rechts, beim zweiten Schnitt, war er schon vorsichtiger.«

»Wer sagt denn, dass der Schnitt zuerst auf der linken Seite erfolgt ist?«, fragte Fellner.

»Mal angenommen, der Täter nimmt sich tatsächlich erst das rechte Handgelenk vor. Er sieht, der Schnitt reicht dicke, es fließt genug Blut. Warum sollte er danach links doppelt so tief schneiden, also die Sehnen komplett durch? Macht keinen Sinn. Andererseits, wenn ihm rechts zu wenig Blut geflossen wäre, warum macht er da nicht gleich einen tieferen Schnitt, sondern erst danach am linken Handgelenk? Na?«

Walter Fellner wägte den Logikgehalt der Information mit einem leichten Kopfwippen ab, noch nicht hundertprozentig überzeugt.

»Was noch ungewöhnlich ist. Es gibt keine Spuren von äußerlicher Gewaltanwendung. Keine Abwehrverletzungen. Wie es aussieht, hat sich das Opfer nicht gewehrt. Warum nicht?«

»Er wurde vorher schachmatt gesetzt«, sagte Julia Kramer.

»Das glaube ich auch«, sagte Dennis. »Und was sind die Eltern von Beruf? Genau: Ärzte. Würde mich wundern, wenn die keine Betäubungsmittel im Haus haben. Also womöglich noch was von hier. Wie das Messer. Wie die Kartoffel.«

Julia Kramer instruierte Fellner. »Sie überprüfen das. Notieren Sie alles, was Sie hier an entsprechenden Narkotika finden.«

»Wird gemacht, Chefin«, sagte Fellner.

»Und den Obduktionsbericht brauchen wir morgen auf dem Tisch.«

Julia Kramer war unterdessen zu dem Magnetbrett gegangen und nahm das größte verbliebene Messer herunter. Sachkundig musterte sie den Kasumi Schriftzug.

»Das ist wirklich scharf.«

»Kennen Sie sich damit aus?«, fragte Dennis.

»Ich hab so eins zu Hause«, sagte Julia Kramer.

»Aha? Was haben Sie gestern zwischen 20.00 Uhr abends und 2.00 Uhr morgens gemacht?«, scherzte Dennis.

Julia Kramer lächelte sanft.

»Ich koche ab und zu«, gestand sie leicht verlegen.

»Echt? Für wen?«, fragte Dennis.

Autsch.

6

Vielleicht hat er sich schlaugemacht, dachte Sebastian und griff nach dem letzten Strohhalm. Kann ja nicht so schwer sein, herauszufinden, ob Mama und Papa am Wochenende da sind. Muss man nur in der Praxis anrufen. Vielleicht hat er gedacht, dass keiner zu Hause ist. Dass er alle Zeit der Welt hat, hier alles auszuräumen.

Der Einbrecher drückte ihm die Pistole in den Rücken und lenkte ihn in das Wohnzimmer. Wortlos. Stumm. Die Stille war derart laut, dass sich Sebastian am liebsten die Hände auf die Ohren gepresst hätte. Er fürchtete, vor Angst taub zu werden.

»Was wollen Sie? Wollen Sie Geld?«, sagte er laut.

Keine Reaktion. Der Einbrecher verharrte regungslos. Legte den Kopf leicht schräg. Sebastian spiegelte sich in seiner Sonnenbrille wider. Eine angstverzerrte Karikatur seiner selbst. Er fühlte sich kalt durchleuchtet. Als würde ihn der Einbrecher durch seine dunklen Brillengläser hindurch scannen, tödliche Röntgenstrahlen aussenden, die sein Herz durchstießen. Und diese Stummheit. Er erschauderte. Es war nicht auszuhalten.

»Wollen Sie … Schmuck? … Meine Mutter hat … schönen Schmuck … wertvollen … oben im Schafzimmer.«

Schweigen. Tödliches Schweigen. Sebastian hörte sein Herz von innen gegen seinen Brustkorb hämmern, er atmete immer kürzer. Denk nach, mahnte er sich, denk nach. Was könnte er noch wollen? Dann fiel ihm die letzte Möglichkeit ein:

»Drogen! Wollen Sie Drogen? Meine Eltern sind Ärzte. Wir finden bestimmt was. Kommen Sie, ich zeig Ihnen …«

Der Einbrecher reagierte nicht. Nicht mal ein Kopfschütteln. Er schaute Sebastian nur unbewegt an.

»Nicht?«, fragte Sebastian verzweifelt.

Moment, was war das? Eine Kopfbewegung, ein Seitenblick?

»Den Fernseher? Ja? Der ist gar nicht so schwer, ich kann tragen helfen. Oder die Playstation? Mit VR-Brille! Nein? Oder hier …«, zeigte er darauf, »… mein neues Handy …«

Der Einbrecher hob die Hand. Langsam, aber bestimmt. Sebastian verstummte abrupt. Kalter Schweiß stand auf seiner Stirn. Der Einbrecher fixierte ihn. Dann sagte er tonlos:

»Knie nieder. Hände hinter den Kopf.«

Langsam dämmerte es Sebastian. Was er die ganze Zeit nicht wahrhaben wollte, wurde augenblicklich zur bitteren Realität. Der Einbrecher war kein Einbrecher. Und das hier war auch kein Zufall. Das war die Strafe.

Sebastian ließ den Kopf hängen, sank entmutigt und gebrochen auf die Knie. Direkt vor den Großbildfernseher. Apathisch starrte er hinein. Das Standbild des Videospiels flackerte unruhig auf seinem Gesicht.

Zzzzzp. Der Bildschirm zuckte zusammen. Zu einem schwarzen Nichts. Der Einbrecher hatte den Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet. Sebastian schluckte. Das Erlöschen des Bildschirms. Es kam ihm vor, als wäre er das selbst gewesen, als wäre sein Leben gerade ausgelöscht worden. Würde sich das genauso anhören? Zzzzzp? Und das war’s dann? Nur noch Schwärze?

Sebastian hob seinen Kopf, starrte in den schwarzen Bildschirm hinein. Dort sah er sich, auf Knien, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Der Einbrecher hinter ihm. Die Pistole an seiner Schläfe. Es sah aus wie Nachrichten. Wie ein Entführervideo. Er war die Geisel, der Einbrecher der Terrorist. Eine Exekution, schoss es ihm durch den Kopf. Eine Exekution vor laufender Kamera.

»Ich weiß, was du letzte Woche getan hast«, sagte der Einbrecher.

Soll das ein Filmquiz werden, fragte sich Sebastian. Absicht oder grausame Ironie?

Sein Gedankengang wurde jäh unterbrochen als der Druck des Pistolenlaufes an seiner Schläfe stärker wurde.

Wie von Sinnen schrie er: »Was willst du? Was zum Teufel willst du von mir?«

»Die Wahrheit.«

7

Für Dezember war es frühlingshaft. Die Sonne lächelte. Sie war die Einzige. Der Ostfriedhof war von Menschenmassen bevölkert. Nils traute seinen Augen nicht, als er einen nach dem anderen, Heerscharen schwarzer Lemminge, in der tempelartigen Aussegnungshalle verschwinden sah. Man hätte meinen können, einem Staatsbegräbnis beizuwohnen. So jedenfalls kam es Nils vor. Er blieb lieber draußen, außen vor. Er wollte keine scheinheiligen Geschichten hören. Von Gott, und seiner Gnade, vom ewigen Leben, von Jesus, und was er alles auf sich genommen hat, von Heiligen Geistern und weiß der Teufel. Was wusste er schon? Er hatte sich schon lange nicht mehr damit beschäftigt. Für ihn existierte Gott nicht. Oder was war das für ein Gott, der das alles zuließ? Damals, und jetzt schon wieder. Was sollte das für ein Gott sein? Ein Arsch von einem Gott.

Seine Mutter tot. Linda tot. Das Wort ›tot‹. Komisch, wie das passt. Der Ausdruck des Entsetzens von zwei Kreuzen eingerahmt. Ob das Zufall ist? Oder … genau … in ›Gott‹ steckt ›tot‹ auch mit drin. Aber wofür steht dann das ›G‹? Glaube? Gnade? Geburt? Er schweifte wieder ab. Was für ein Quatsch. Er kratzte sich unsicher am Kopf und rückte seine Sonnenbrille zurecht. Eine Ray-Ban. Linda hatte sie ihm geschenkt. Er wusste noch genau, wann und wo.

Es war ein schöner Sommertag gewesen. Sie hatten sich an IHREM Treffpunkt verabredet, der Hackerbrücke. Hier hatten sie sich kennengelernt. Linda versteckte etwas hinter ihrem Rücken.

»Was hast du da?«, fragte Nils.

»Eine Überraschung.«

»Für mich?«

»Nein, für das Geburtstagskind.«

»Ich hab heute Geburtstag.«

»Echt? Du bist ja ein Glückspilz. Also gut. Mach die Augen zu.«

Nils schaute Linda unsicher an.

»Sorry, kleiner Witz«, kicherte Linda.

Nils schmunzelte. Linda durfte Witze über seine Augen machen. Linda schon.

»Halt dir die Augen zu«, sagte sie liebevoll.

Nils nickte und bedeckte seine Augen mit beiden Händen. Linda schritt auf ihn zu und boxte ein paar Luftlöcher, um sicherzugehen, dass Nils wirklich nichts mehr sehen konnte.

Nils zuckte nicht, aber atmete tief ein. Lindas Schattenboxen fächerte ihm Luft zu. Ihren Geruch. Der Duft des Lebens. Er lächelte selig.

»Wir machen aus dir eine coole Sau«, sagte Linda, klappte ein schwarzes Brillenetui auf und nahm die verspiegelte Ray-Ban heraus.

»Eine Sonnenbrille?«

»Deine Sonnenbrille.«

Sie setze ihm die Brille vorsichtig auf und strich ihm dabei eine Haarsträhne hinter das Ohr. Nils hätte sterben können vor Glück.

»Nice«, war Linda selbst begeistert.

»Findest du wirklich?«

»Ohne Scheiß.«

Nils’ Herz machte einen Handstandüberschlag.

»Wie bei Superman. Nur andersrum«, freute sich Linda.

»Andersrum?«

»Genau. Wenn Clark Kent seine Brille abnimmt, wird er zu Superman. Bei dir ist es umgekehrt. Du wirst zu Superman, wenn du die Brille aufsetzt.«

Nils mochte den Gedanken. »Aber ich hab doch gar keine Superkräfte.«

Linda nahm Nils’ Hand und blickte in seine verspiegelten Brillengläser. Sie erkannte sich fast nicht wieder. So friedlich wie sie aussah.

»Wer weiß.«

Sie schwiegen. Eine Minute. Vielleicht länger. Nils kam es unendlich vor. Unendlich schön.

»Du hast den Röntgenblick«, sagte Linda und meinte damit nicht das Offensichtliche. (Sondern: Du weißt, wie es in mir aussieht).

»Und wen rette ich?«

Linda führte Nils’ Hand nach oben und schmiegte ihre Wange darin.

»Mich.«

Die Trauerfeier war beendet. Hinter dem Sarg schleppte sich die schwarze Anakonda aus Trauergästen schwerfällig Richtung endgültige Ruhestätte. Der Kiesweg knirschte ächzend unter der auf vielen Schultern solidarisch verteilten Last. Nils schlich unauffällig hinterher. Bei der Beisetzung am Grab stand Nils abseits. Wie immer. Dass er wirklich dabei gewesen war, hätte er im Nachhinein nicht einmal beschwören können. Er erlebte die Beerdigungszeremonie wie in Trance. Als stünde er neben sich. Eine körperlose Hülle löste sich von ihm, entfernte sich und schwebte über die Trauergäste hinweg, scannte jeden Einzelnen. Rechts vom Grab standen Lehrer und Schüler versammelt. Die halbe Schule, hatte Nils den Eindruck. Wer seid ihr, dass ihr alle hier seid? Warum gebt ihr vor zu trauern? Hat Linda euch denn vorher interessiert? War euch jemals etwas an ihr gelegen? Heuchler! Ob ER auch unter ihnen war? Nils hätte zu gerne gewusst, wie er aussah. Was Linda an ihm fand. An ihm gefunden hatte. Aber so sehr Nils die einzelnen Gesichter auch sezierte, niemand stach aus der anonymen Masse heraus, der seinen Erwartungen auch nur annähernd hätte gerecht werden können.

Gegenüber der Schülerschar, auf der anderen Seite des Grabes, hatte eine Art Posaunenchor Stellung bezogen. Sie sahen aus wie verkleidete Soldaten. Soldaten und Schüler. Das Spalier des Todes. Direkt hinter dem Grab schließlich drängte sich der Großteil der Trauerkostümierten, standesgemäß nach abnehmender Wichtigkeit aufgefächert. Sehen und gesehen werden, selbst auf dem Friedhof. Das war nicht seine Welt. Hier nicht. Nirgendwo. Er kannte diese Menschen nicht. Er wollte sie auch nicht kennen. Und er war sich sicher, dass keiner davon Linda kannte. So richtig kannte. So wie er.

Lindas Eltern standen in vorderster Front. Ihr Vater, Erwin Lehmann, ertrug die Worte des Priesters wie ein lästiges Übel. Ein Kollateralschaden des gemeinen Lebens. Seine Frau Irene hingegen repräsentierte das krasse Gegenteil seiner abgestumpften Emotionslosigkeit. Die Augen blutunterlaufen, rannten ihr schwarz verschmierte Tränenrinnsale über das ganze Gesicht. Sie schluchzte, jammerte, kreischte, flehte, schrie, raufte sich die Haare, warf den Kopf hin und her, war kaum zu bändigen. Das letzte Aufbäumen. Ihr Mann war unangenehm berührt. Seine einzige Gefühlsregung.

Der Sarg sank in die offene Grube. »Sinkende Imagewerte«, hörte Erwin Lehmann in Gedanken seinen PR-Berater sagen. »Ein Kandidat, dessen Tochter Selbstmord begeht. Das darf auf keinen Fall an die Öffentlichkeit gelangen. Sonst ist Ihre politische Karriere beendet.«

Zum Glück hatten Erwin Lehmann und seine PR-Truppe gute Kontakte zu den Medien. Die ganze Geschichte wurde als tragischer Unfall verkauft. Was erstaunlich war, denn wer fällt schon aus Versehen von der Dachterrasse eines Luxushotels. Erwin Lehmann schüttelte kaum merklich den Kopf. Als ob das nicht schlimm genug war. Und jetzt gebärdete sich auch noch seine Frau wie eine Wahnsinnige.

Just in diesem Moment sank Irene Lehmann, Ironie des Schicksals, in seinen Armen zusammen. Er konnte sie gerade noch auffangen, stürzte fast dabei. Angestrengt versuchte er, Haltung zu bewahren, den hochroten Kopf oben zu behalten. Endlich kam ihm jemand zu Hilfe, ausgerechnet sein PR-Berater. Erwin Lehmann sah ihn Hilfe suchend an, und erntete ein aufmunterndes Nicken. Keine Sorge, sollte das bedeuten, das wird schon wieder, das müsste ein paar Punkte bringen. Das ist herrlich menschlich. Die auserwählten Fotografen schossen fleißig Exklusivbilder.

Nils erinnerte sich an die Bilder, die sich ihm unauslöschlich in das Gehirn eingebrannt hatten. Wie hatte es nur dazu kommen können? Von wegen, er würde Linda retten. Von wegen, er wäre ihr Superheld. Er hatte sie umgebracht. Er war Lindas Mörder. Am liebsten hätte er es rausgeschrieen, hätte sich dem schwarzen Mob gestellt. Ich bin schuld! Nur ich! Ja, bringt mich um! Kommt schon! Los!

Die Trauergäste begannen, Erde auf den Sarg zu werfen. Nils zuckte zusammen. Was für ein schreckliches Geräusch. Schorfig. Kratzend. Endgültig.

Sollten sie ihn doch damit bewerfen und mit zu Linda in die Grube stoßen, dachte Nils. Ja, begrabt mich lebendig. Beschmutzt mich, wie ich Linda beschmutzt habe. Oh Gott, was hab ich nur getan? Das wollte ich nicht! Ich habe sie doch geliebt. Sie war meine einzige Hoffnung, mein Leben … meine Fresse, was für eine pathetische Scheiße, würde Linda sagen. Hätte Linda gesagt …

Du hast es aber getan! Du warst schuld! Schon wieder! Erst deine Mutter, und jetzt Linda. Du! Du! Du!

Ist ja gut, ich hab’s verstanden, sagte er zu sich selbst. Er war wieder bei sich. Bei der Beerdigung. Weiter wurde Erde auf das Grab geworfen. Es klang schon gedämpfter. Aber die schwarze Schlange hinter dem Grab wurde nicht kürzer. Nils fragte sich, ob bei seiner Beerdigung auch jemand dabei sein würde. Außer seinem Vater fiel ihm niemand ein. Sein Vater war sicher dabei, zumindest körperlich anwesend. Aber sonst? Es konnte ihm egal sein. Er wusste nur eins. Er war bereit. Morgen würde er ihr folgen. Dann wären sie endlich wieder vereint. Er lächelte.

8

7.15 Uhr war gar nicht die Zeit von Dennis. Dass es jetzt schon zwanzig Minuten später war, machte es nicht besser. Peter Kahlert kam Dennis bereits auf dem Flur entgegen. Hektisch tippte er auf die Stelle, wo man normalerweise eine Armbanduhr vermuten würde.

»Mensch Dennis, wo bleibst du denn?«

»Noch nie was vom Akademischen Viertel gehört?«

Peter Kahlerts Armbanduhr hatte noch niemand zu Gesicht bekommen. Sollte er tatsächlich eine tragen, war sie unter einem Armhaardschungel verborgen. Ohnehin war sein Name ein Witz, denn Peter Kahlert war der haarigste Mensch, den man sich vorstellen konnte: buschige Augenbrauen, die nahtlos ineinander übergingen, den dichten Haaransatz nur einen Fingerbreit darüber; kräuselnde Brusthaare, die aus seinem Hemdkragen nach allen Seiten neugierig herausrankten, als hätten sie Angst, etwas zu verpassen. Von seiner efeuartigen Restkörperbehaarung ganz zu schweigen. Dazu ein Bartwuchs, bei dem die Rasierklingen schon stumpf wurden, wenn sie nur in die Nähe seines Bartschattens kamen. Und mittendrin diese unglaublich braunen Augen, sanftmütig und scheu wie ein Reh. Ungeachtet aller Äußerlichkeiten war Peter Kahlert aber nicht nur sehr haarig und zwei Meter groß, sondern auch sehr verständnisvoll.

»Du bist schon wieder so bleich. Fehlt dir was?«

»Ja, Chewbacca, du. Du fehlst mir gerade noch.«

»Oh, entschuldige. Elvis ist mal wieder mit dem falschen Bein aufgestanden.«

»Nenn mich nicht Elvis.«

»Elvis.«

Schweigend trotteten die beiden weiter. Peter Kahlert war gekränkt, Dennis mies drauf. Das passte gut zu der Stimmung im Konferenzraum.

»Schön, dass Sie es einrichten konnten«, sagte Julia Kramer.

»Immer doch«, erwiderte Dennis.

»Bevor wir weiter Zeit verschwenden«, sagte Julia Kramer, »Herr Fellner, haben Sie Neuigkeiten?«

»Messer? Video? Chris Cornell?«, fragte Dennis.

Walter Fellner zückte seinen Notizblock. »Das vermeintlich fehlende Messer haben wir besorgt. Ist schon in der Gerichtsmedizin. Das Überwachungsvideo: Viel hat Herr Berger nicht gesagt, aber er wunderte sich, dass nichts auf dem Videoserver war. Er berichtete, dass eigentlich alles gespeichert wird. Da sind die Techniker noch dran. Zu den Initialen fiel Herrn Berger nichts ein. Der Haushälterin übrigens auch nicht. Und Frau Berger konnten wir dazu noch nicht befragen.«

In diesem Moment klingelte ein Handy.

»Ja, Kramer.«

Sie hörte aufmerksam zu und formte ein »Die Techniker« mit den Lippen. Diese hatten offensichtlich einiges zu berichten. Dennis und Walter Fellner versuchten angestrengt, ein paar Wortfetzen aufzuschnappen.

»Das war alles? Sicher? Gut, spielen Sie die Szene rüber«, sagte Julia Kramer und legte auf. »Sie haben die gelöschte Aufnahme wiederherstellen können. Er ist drauf.«

9

Vincent, David, Kai und Christopher waren auf dem Weg zu McDonald’s Im Tal, der belebten Straße zwischen Marienplatz und Isartor. Sie hatten den Vormittag frei. Hundert Meter vor ihrem Zielort kauerte ein Obdachloser vor der Heilig-Geist-Kirche. Seine notdürftig wärmende Flickenteppich-Garderobe bot einen himmelschreienden Kontrast zu der repräsentativen Neubarockfassade des Gotteshauses. Vincent und seinen Kumpels wäre der Obdachlose überhaupt nicht aufgefallen, hätte er sie nicht höflich angesprochen.

»Haben Sie zufällig etwas Kleingeld?«

Vincent blieb stehen und schätzte den Obdachlosen ab. »Klar, hab ich.«

Ein dankbares Lächeln umspielte den Mund des Obdachlosen. Aber nur kurz. Vincent verschränkte die Arme vor der Brust. Seine Freunde grinsten wissend: Er wieder.

Die Augen des Obdachlosen wanderten unruhig zwischen Vincent und seinen Freunden hin und her. Wie bei einem Tennisspiel. Aber niemand spielte ihm den Ball zu.

»Ääh, können Sie mir etwas davon geben?«, fragte der Obdachlose unsicher.

»Können? Ja, klar kann ich das.«

Aber Vincent rührte sich nicht. Er fixierte ihn von oben herab. Herausfordernd. Der Obdachlose runzelte die wettergegerbte Stirn. »Aber?«

»Wie heißt das Zauberwort?«

Der Obdachlose atmete tief ein. Gut, sein Stolz war sowieso schon gebrochen, also was soll’s. »Bitte«, sagte er emotionslos, »geben Sie mir etwas Kleingeld, bitte?«

Vincents Augen verengten sich zu Schlitzen. »Vergiss es. Ich hab kein Kleingeld.« Dann grinste er höhnisch. »Ich hab nur Scheine. Große Scheine.«

Zur Verdeutlichung öffnete er seinen Geldbeutel, zog einen Hundert-Euro-Schein heraus und schnupperte demonstrativ daran. »Mmmh, herrlich, dieser Duft.«

Vincent ließ sich auf seine Knie herab und schaute dem Obdachlosen kalt in die Augen. »Tja, wie sagt man so schön, Geld stinkt nicht. Aber du. Du stinkst wie Sau! Und jetzt verpiss dich, blöder Penner!«

Vincent spuckte verächtlich auf den Boden und ging weiter. Seine Freunde folgten ihm johlend und schulterklopfend, hinein zu McDonald’s.

10

Sie versammelten sich in Julia Kramers Büro vor ihrem kleinen Bildschirm. Dennis ließ seinen Blick schweifen. Ordnung ist eigentlich nur das halbe Leben, dachte er insgeheim. Er wunderte sich jedes Mal wieder. Wie systematisch alles angeordnet war. Hier hatte alles seinen Platz. Nichts Überflüssiges lenkte ab. Die Frage war: Wovon? Wie konnte man nur in einer solch cleanen Atmosphäre arbeiten? Wie es wohl bei ihr zu Hause aussah? Bestimmt genauso. Er wollte es gar nicht wissen. Oder doch? Wie sah es hinter ihrer Fassade aus? Schlummerten da womöglich Gefühle? Wie sah der Mensch hinter Julia Kramer aus. Ein Mensch?

Julia Kramer hatte das Video heruntergeladen und startete es mit einem Mausklick. Der angekündigte Ausschnitt lief auf einem kleinen Fenster.

»Was war das denn?«, fragte Dennis. »Ich dachte, ER ist drauf? Herr Augustiner, oder was?«

Walter Fellner und Peter Kahlert hoben die Augenbrauen. Sie hatten sich auch mehr erhofft.

»Die Kollegen der Technik haben nicht zu viel versprochen«, sagte Julia Kramer sarkastisch.

Sie betrachteten die Szene erneut. Die Kamera hielt auf den kleinen Bereich vor dem Eingangstor. Plötzlich tauchte von unten eine Hand auf. Die Hand hielt eine Flasche Augustiner, ganz nah an die Kamera. Kurz darauf ertönte schon der Summer für das Öffnen des Tores, die Hand verschwand wieder.

»Fast so gut wie ein Stinkefinger«, sagte Dennis anerkennend.

»Stinkefinger?«, fragte Peter Kahlert.

Walter Fellner schüttelte den Kopf. Denk dir nichts, sollte es bedeuten.

»Was sagt uns das?«, fragte Julia Kramer in die Runde.

»Das Bier als Erkennungszeichen deutet darauf hin, dass der Täter das Opfer gekannt hat«, sagte Walter Fellner.

»Trinken denn nicht alle Münchner Augustiner?«, fragte Peter Kahlert.

Dennis hob den Zeigefinger und deutete dann auf sich. »Berliner auch.«

»Ja, das ist kein eindeutiges Indiz«, sagte Julia Kramer.

»Vielleicht hat er es auch einfach nur auf gut Glück versucht?«, schlug Peter Kahlert vor.

»Möglich«, sagte Dennis. »Zumindest war das nicht ganz so spontan. Schließlich muss er sich die Bierflasche vorher besorgt haben. Dort ist nicht gerade die Gegend, wo man sich nachts zufällig mit einem Bier in der Hand herumtreibt.«

»Der Täter scheint technisch versiert zu sein. Sonst hätte er die Videoaufnahmen nicht löschen können«, sagte Walter Fellner.

»Ich glaube nicht, dass man dafür ein Diplom in Atomphysik braucht«, sagte Dennis. »Kann natürlich auch sein, dass er das Opfer einfach gezwungen hat, das Ding zu löschen.«

Walter Fellner biss sich auf die Lippen.

»Wo ist dann die Bierflasche?«, fragte Peter Kahlert.

»Gute Frage«, sagten Julia Kramer und Dennis zeitgleich.

In die darauf folgende unangenehme Stille hinein klingelte das Handy von Dennis. Markus Backhaus von der Spurensicherung war dran.

»Ich hab was.«

Dann herrschte Schweigen am anderen Ende der Leitung. Warum musste man ihm alles aus der Nase ziehen? Dennis hatte jetzt keinen Nerv dafür.

»Mach’s nicht so spannend. Das hilft uns nicht weiter.«

»Bier.«

»Das hilft DIR vielleicht weiter.«

»Sehr witzig.«

»Lass mich raten. Es hat was mit einer Augustiner-Flasche zu tun.«

»Woher weißt du das?«

»Hab ich im Urin.«

»Jetzt sag.«

»Wir haben den Täter auf Video. Es ist ein Augustiner.«

»Bitte?«

Dennis erklärte Backhaus kurz, was sie sich eben angesehen hatten. Backhaus lachte stolz auf.

»Das ist die Flasche, die ich gestern im Müll gefunden habe. Das kam mir nämlich komisch vor. Eine einzelne Flasche Augustiner. Kein Kasten, keine weiteren Flaschen, nichts, im ganzen Haus nicht. Also habe ich sie mitgenommen und siehe da. Darauf haben wir Fingerabdrücke gefunden, die wir niemandem zuordnen können.«

Dennis fragte sich, ob Backhaus heute womöglich schon selbst Bier getrunken hatte, so redselig, wie er plötzlich war.

»Backhaus?«

»Ja?«

»Respekt!«

Dennis legte auf und schaute in drei neugierige Augenpaare.

»Ach so«, sagte er. »Wir haben seine Fingerabdrücke.«

11

David stocherte in seinem Salat und trank wie gewöhnlich Wasser. »Normal hat Sebastian sein Handy immer dabei.«

Christopher wunderte sich auch. »Dass er sich gar nicht meldet.«

Kai schaute nervös von seinem Big Mac auf. »Ich hab ein ganz komisches Gefühl.«

Vincent leckte sich die Finger ab und sagte schmatzend: »Könnt ihr nicht wenigstens beim Essen mal die Fresse halten? Vielleicht will er nichts mehr mit uns zu tun haben. Er hat ja letztes Mal schon abgeklemmt.«

»Nicht dass er jemandem was erzählt«, sagte Christopher.

David winkte ab. »Quatsch, so einer ist er nicht.«

Vincents Handy vibrierte in seiner Jackentasche. »Hi, Mum … unterwegs … mit wem? Wieso? … ja, mit den Jungs … Wer? … Aha … hmm … Und was wollten die? … Nee, keine Ahnung. Bin ich Jesus, oder was? … Tut mir leid, ich hab’s nicht so gemeint. Ja, ich hör dir zu … Was? Wo sollen wir hin? Wieso das denn? … Aha … okay, okay, in Ordnung … ja, kann ich mir merken … ja, das auch … doch, kein Problem … klar, ich ruf dich danach gleich an … versprochen … ja, bis später. Ja, Mum … Ich hab dich auch lieb.«

Die anderen blickten verstohlen auf den Boden, jeglichen Blickkontakt mit Vincent vermeidend. Sie wussten, wann sie zu schweigen hatten.

»Die Bullen waren bei mir zu Hause.«

Zum Schweigen gesellte sich Atemstille hinzu.

»Sie haben auch nach euch gefragt.«

Vincent kostete den Moment aus und dehnte ihn qualvoll.

»Wir sollen aufs Polizeipräsidium.«

Es gefiel ihm, wie sie an seinen Lippen klebten. Genüsslich biss er in seinen Hamburger Royal.

»Jetzt macht euch mal nicht ins Hemd«, sagte er mit vollem Mund. »Die wissen nichts. Es ist irgendwas wegen Sebastian.«

Das Polizeipräsidium in der Ettstraße war nicht weit entfernt, sie mussten nur über den Marienplatz am Rathaus vorbei und ein Stück die Kaufingerstraße hinauf.

»Was ist mit ihm?«, platzte es aus Kai heraus.

»Keine Ahnung«, antwortete Vincent.

»Wo ist er?«, fragte David.

»Haben die Bullen nicht gesagt. Nur dass sie uns ein paar Fragen stellen wollen. Wegen Sebastian. Weshalb, wieso, warum weiß ich auch nicht.«

»Aber was hat deine Mutter gesagt?«, fragte David.

»Nichts weiter.«

»Vielleicht haben ihn seine Eltern vermisst gemeldet«, sagte Kai.

»Nach einem Tag?«, fragte Christopher.

»Du weißt doch, wie die drauf sind«, sagte Kai.