Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: El guardián literario

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Volviendo a apostar por el humor y la nostalgia como combustible para su prosa, Nicolás Horbulewicz nos ofrece una nueva batería de relatos atravesados por la amistad y el amor. Los cuentos que forman parte de esta obra intentan desmenuzar lo complejo e impredecible de nuestra existencia a través de una combinación de situaciones divertidas, fantásticas, distópicas y fortuitas. Un dispositivo que puede medir la atracción que una persona siente por otra, un partido de fútbol con Messi, la repentina erupción de un volcán durante un viaje por trabajo, la última voluntad de un ser querido o la travesura de un grupo de estudiantes, son solo algunos de los disparadores con los que el autor se propone bucear nuevas profundidades, aunque sin traicionar su génesis narrativa. Es decir, que las historias se sientan como anécdotas en las que resulte (casi) imposible para el lector no sentirse identificado con la mayoría de ellas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 117

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Horbulewicz, Nicolás

No tenía que ser / Nicolás Horbulewicz. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : El Guardián Literario, 2023.

(Biblioteca de autor)

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-8346-77-9

1. Narrativa Argentina. 2. Cuentos. I. Título.

CDD A863

© 2019, Nicolás Horbulewicz

Diseño de cubierta e interior: Departamento de arte de Editorial Bärenhaus S.R.L.

El guardián literario es un sello de Editorial Bärenhaus

Todos los derechos reservados

© 2023, Editorial Bärenhaus S.R.L.

Publicado bajo el sello El guardián literario

Quevedo 4014 (C1419BZL) C.A.B.A.

www.editorialbarenhaus.com

ISBN 978-987-8346-77-9

1º edición: diciembre de 2023

1º edición digital: noviembre de 2023

Conversión a formato digital: Numerikes

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446 de la República Argentina.

Sobre este libro

Volviendo a apostar por el humor y la nostalgia como combustible para su prosa, Nicolás Horbulewicz nos ofrece una nueva batería de relatos atravesados por la amistad y el amor.

Los cuentos que forman parte de esta obra intentan desmenuzar lo complejo e impredecible de nuestra existencia a través de una combinación de situaciones divertidas, fantásticas, distópicas y fortuitas.

Un dispositivo que puede medir la atracción que una persona siente por otra, un partido de fútbol con Messi, la repentina erupción de un volcán durante un viaje por trabajo, la última voluntad de un ser querido o la travesura de un grupo de estudiantes, son solo algunos de los disparadores con los que el autor se propone bucear nuevas profundidades, aunque sin traicionar su génesis narrativa. Es decir, que las historias se sientan como anécdotas en las que resulte (casi) imposible para el lector no sentirse identificado con la mayoría de ellas.

Sobre Nicolás Horbulewicz

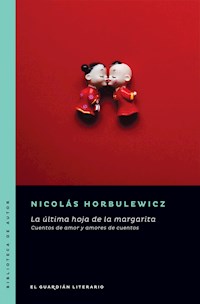

Nicolás Horbulewicz nació en Buenos Aires, en agosto de 1984, pero creció en el Alto Valle del Río Negro. Es autor del libro El ascenso que no fue (2018), obra de corte periodístico que narra la temporada 98/99 del club Cipolletti en el Nacional B. En 2019, participó de la antología de relatos de fútbol Fuerte al medio. En 2020, también bajo el sello El guardián literario, publicó su primer volumen de cuentos titulado La última hoja de la margarita.

Actualmente reside en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

IG: @nicohorbu

Índice

Plan de contingencia

Los tres sabíamos que la vieja de matemática nos iba a romper el culo en el examen, así que decidimos hacer algo al respecto. Claro está que lo más fácil hubiese sido estudiar, pero para nosotros aquello era, paradójicamente, lo más difícil. Hoy en día, Luigi es abogado, Charly trabaja en un taller mecánico y yo me dedico a escribir todo tipo de historias, así que no les resultará muy difícil imaginar que desde tiempos inmemoriales odiamos esa materia y todo lo mínimamente relacionado con ella.

Para mí, reprobar significaba que no me dejaran salir de mi casa el fin de semana del día del estudiante, y eso representaba, a la vez, desperdiciar la ocasión de perder la virginidad con Sharon, una yanqui que estaba de intercambio en el valle y a la cual había conocido en un recreo del colegio.

—¿Te pusieron Sharon por Sharon Stone? —fue lo segundo que le dije, porque lo primero fue preguntarle cómo se llamaba.

—Nou —respondió con una hermosa cara de orto—. Por Sharon Tate.

Yo no sabía quién era Tate, así que le pregunté y, sin muchas ganas, me lo informó. De más está decir que ella estuvo desde un principio hasta las tetas conmigo, porque si no, no se explica cómo pudimos llegar a los besos después de tan bochornoso comienzo de mi parte.

El asunto es que con Sharon veníamos transando —así se decía en esa época— hacía rato y en todos lados, metiéndonos mano a troche y moche, por lo cual avanzar hasta la última base era sólo una cuestión de tiempo, de encontrar el momento indicado, y ese fin de semana en el lago, sin duda, lo sería. Luigi también andaba en una situación parecida con una piba de otro colegio, y a Charly ya no me acuerdo qué le podía llegar a pasar si no aprobaba, pero por alguna puta razón nuestro futuro dependía de cómo nos fuera en ese examen. Estábamos en esa difícil edad en la que ya éramos grandes como para tener pelos en los huevos, pero lo suficientemente chicos como para precisar el permiso de nuestros viejos para ciertas cosas.

Así que, sin chistar demasiado —y dejando de lado, por supuesto, la opción de sentarse a estudiar— nos pusimos en campaña, sin saber en realidad mucho hacia dónde apuntar. Nuestro primer paso fue ir a hablar con un compañero para pactar de antemano la posibilidad de que nos pasara las respuestas. Acudimos a Silvio Gugel, uno de los pibes más inteligentes de la clase, pero resulta que Gugel no era el clásico nerd, sino más bien todo lo contrario, un chabón medio garca que nunca se juntaba con nadie y al cual todo parecía chuparle un huevo. Y lo de medio garca se los digo mirándolo con un solo ojo, porque cuando fuimos a pedirle ayuda nos dijo que no tenía drama pero que nos cobraba cien dólares a cada uno por el servicio. Lo que se dice un verdadero hijo de puta.

Desde luego que lo sacamos cagando, pero al otro día nomás, él solito se nos acercó en el recreo de las once y nos dio una idea que fue la que finalmente terminamos ejecutando.

—¿Amenaza de bomba?

—Sí. En la plaza hay un teléfono público. Se puede llamar desde ahí. Si no, hay otro un poco más lejos, en Roca y Villegas, pero ese es riesgoso porque es una zona más transitada y capaz que te podés cruzar con alguien, andá a saber.

—No es mala —opinó Luigi—. Van a venir la policía y los bomberos. Van a estar como dos horas buscando y para cuando nos dejen entrar de nuevo, la hora de matemática ya va a haber pasado.

—¿Y nos vas a cobrar cien dólares a cada uno por la idea? —consultó Charly.

—Nah. Se los digo de onda nomás. Aparte esto de la bomba es algo muy clásico. No es idea mía.

—Ok. Lo vamos a tener en cuenta —le dije un poco cortante.

Gugel entendió el mensaje y comenzó a alejarse, pero a los pocos segundos volvió sobre sus pasos y agregó con altivez:

—Igual, más allá de lo que terminen haciendo, siempre es recomendable tener pensado un plan de contingencia. Por si las moscas.

—¿Plan de contingencia? —pregunté, y Gugel, con cierta razón, respondió como si le estuviera explicando a un nene de primaria.

—Un plan B. Una opción no tan buena como la original, pero que, de todas maneras, sirva. Estas cosas son como las operaciones militares. “Puede fallar”, decía Tusam. Nada sale como se planea.

Le agradecimos nuevamente, aunque sin confirmarle nada. Por dentro sabíamos que eso sería lo que haríamos, porque no disponíamos de tantas alternativas. La de sentirse mal era un recurso demasiado gastado y poco verosímil. En un momento pensamos en hacerle algo a la profesora, como pincharle las gomas del auto o directamente rompérselo. Sabíamos dónde vivía, así que sólo era cuestión de acercarse a la casa. Por ese entonces, Charly ya laburaba los fines de semana como ayudante en un taller y no sería problema para él abrir la tapa del capot y, de alguna manera, desconectarle algo para que no arrancara. Pero dependíamos mucho de que nadie nos viera. Además, si el auto no funcionaba, la vieja terminaría tomando un taxi y, a lo sumo, el examen comenzaría un poco más tarde. Por eso, por decantación, lo de la amenaza era lo más fácil, lógico y efectivo.

El día del examen, tuvimos libres las primeras dos horas, así que aprovechamos para ultimar los detalles de la operación. Luigi fue el elegido para ir a llamar, ya que era al que mejor le salía cambiar la voz. En efecto, solía imitar a los profesores en los actos de fin de año. Sí, nuevamente podríamos haber utilizado el tiempo ocioso para estudiar, pero creo haber dejado claro que esa opción nunca estuvo en nuestros planes. Yo había traído una alcancía de mi casa con un sinfín de monedas, porque Luigi era bastante boludo y era muy probable que no tuviera, o que tuviera una sola y el teléfono no se la aceptara. La frase que Gugel nos había dicho el día anterior —“nada sale como se planea”— había impactado fuerte en mí, y quería reducir al mínimo la posibilidad de un contratiempo.

Nueve y diez sonó el timbre y mi corazón se aceleró. Como un soldado que tiene una misión por cumplir, Luigi tomó su campera y salió hacia el patio. Charly, muy relajado, se fue al baño y yo, al quiosco, donde compré un alfajor y me dispuse a comerlo apoyado en una pared desde la cual tenía la vista despejada hacia la sala de la directora. Allí, todo parecía muy tranquilo. Estaban la profe de biología, la de historia, el fumón de música y hasta el portero. Todos tomando mate y cagándose de risa. El patio, como siempre, era un verdadero descontrol. ¿Escucharían el teléfono entre tanto griterío? Los minutos pasaban y, sin ninguna novedad aparente, yo cada vez me hallaba más nervioso.

Nueve y media sonó el timbre otra vez y comencé a caminar hacia el aula con la esperanza de que en el camino algún preceptor o alguien nos advirtiera que debíamos desalojar la institución. Nada de eso ocurrió. Cuando llegué al salón, la vieja de matemática ya estaba repartiendo los exámenes y el banco de Luigi, que era el contiguo al mío, estaba vacío.

Tomé la prueba y tan sólo leer el enunciado del primer ejercicio me sumió en la más profunda depresión. Me di vuelta para sacar de mi mochila la calculadora. Cuando volví a mirar hacia adelante, lo vi a Luigi entrando al aula, con la cabeza gacha, pálido como un fantasma.

—Me dio ocupado todo el tiempo —me dijo al pasar.

—¡¿Qué?!

—Lo que escuchás.

—Estuve todo el recreo mirando a la sala de la directora y no había nadie con el teléfono. ¿A qué número llamaste?

—Al único que hay. Llamé como veinte veces, me dio siempre igual.

—Habrás marcado mal.

—Marqué bien. Habrá estado descolgado.

Largué una puteada con la boca a medio abrir, algo inentendible, y automáticamente Gugel, que estaba sentado hacia el otro lado, pasillo de por medio, soltó una carcajada.

—¿De qué se ríen? —nos preguntó la vieja—. Pónganse a hacer el examen.

—¿Y? ¿Qué pasó con la amenaza? —me chistó Gugel instantes después.

—Tuvimos problemas.

—¿Y el plan de contingencia?

—No tenemos.

—Les dije que tuvieran uno.

—Bueno. No tenemos.

—Yo tengo uno.

De repente, me volvió el alma al cuerpo. Ahí fue la primera vez que dejé de mirar el examen y volteé mi cabeza hacia él.

—Y bueno, ¿qué esperas? Ejecutalo.

—Trescientos dólares.

—Ni en pedo —respondí, volviendo la mirada otra vez hacia los ejercicios—. Olvidate. Prefiero desaprobar. Cien, como mucho.

—Doscientos.

—Cien o nada.

—Ah, está bien —aceptó, dándose por vencido—. Quedamos en cien.

Gugel se dio vuelta, abrió su mochila y sacó una caja.

—Señoras y señores, adentro de esta caja hay una bomba —expresó muy tranquilo, puso el supuesto explosivo sobre la mesa y se paró.

Sólo algunos dejaron de hacer el examen y miraron hacia donde estaba Gugel, aunque sin entender qué era lo que estaba pasando.

—¿Qué le pasa? Siéntese, por favor —le dijo la vieja.

Acto seguido, Gugel abrió la caja y, efectivamente, de ella sacó lo que parecían ser unos cartuchos de TNT conectados a un cronómetro.

—¡Que tengo una bomba, dije, vieja de mierda! —gritó, ya con mucha más sangre en las venas, mientras tomaba el artefacto y lo alzaba cual terrorista.

Casi todos se pararon, pero nadie habló. Charly, desde la otra punta del salón, fue el único que trató de calmarlo.

—Pará, Gugel. Tranquilo. Dejá eso en el suelo.

Lejos de obedecerlo, Gugel apretó un botón, y el reloj del aparato, que marcaba cinco minutos, comenzó un conteo regresivo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac.

Decidí tomar las riendas de la situación porque todos estaban tan consternados que no podían ni siquiera moverse.

—¡¡¡Afuera!!! —exclamé y comencé a correr hacia la salida.

Por suerte, el curso entero me siguió, y a medida que escapábamos los gritos y las corridas se fueron multiplicando por todas las aulas. Entre alaridos y desconcierto, bajamos la escalera amuchados y evacuamos finalmente por el portón del patio en donde solíamos hacer gimnasia.

Cuando llegamos afuera, varios de los preceptores nos pedían que siguiéramos circulando hacia la esquina, pero el grueso del alumnado hizo caso omiso a dicha solicitud y se quedó en la vereda de enfrente, atento a lo que sucedía. Desde allí, vimos cómo Gugel, con el explosivo aún en la mano, iba y venía de una punta a otra del aula como un perro enjaulado.

—¡Quiero a un abogado! —gritó por la ventana minutos después, cuando ya había arribado un patrullero de la policía y la sirena del camión de los bomberos se escuchaba cada vez más cerca.

—Nene, no seas pelotudo, dejá la bomba en el suelo y salí de ahí —le respondió un policía por un altoparlante.

Ahí, entre la muchedumbre que todavía no se dispersaba y las risas de todos por la táctica poco convencional con la que el oficial intentaba convencer a Gugel, pude divisar a Sharon, sentada en el cordón, abrazada a una compañera de otro curso. No le pregunté cómo estaba porque era demasiado evidente.

—Mañana mismo me vuelvo a Texas, este país es muy inseguro —me dijo, y de manera automática recordé los tiroteos en los colegios de allá mientras las ganas de reír me subían por la garganta.