9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

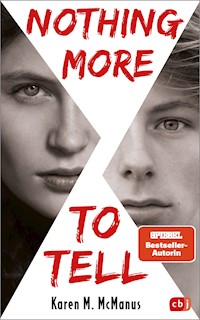

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Ein Mord, der nie aufgeklärt wurde. Ein Täter, der nie gefasst wurde. Ein Mädchen, das zurückkehrt.

Als Brynn an ihre alte Schule zurückkehrt, hat sie nur ein Ziel vor Augen: den Tod ihres Lieblingslehrers aufzuklären, der vor vier Jahren ermordet wurde. Ausgerechnet Brynns ehemals bester Freund Tripp war einer der drei Schüler, die Mr Larkin tot auffanden. Seine Zeugenaussage entlastete seine Mitschüler erheblich. Doch Tripp hat nie vergessen, was er für die beiden getan hat – und dass alles eine Lüge war. Als Brynn ermittelt, stellt sie nach und nach alles infrage, was sie über die Schule, ihren Lieblingslehrer und ihren besten Freund zu wissen glaubt…

Rasant, sexy, umwerfend: der neue raffinierte Thriller der Weltbestsellerautorin von »One of us is lying«! Mit meisterhaft geplotteten Wendungen und einnehmenden, komplexen Figuren garantieren McManus’ Bücher eine Suchtgefahr, der man sich nicht entziehen kann.

Weitere Romane von Karen M. McManus bei cbj & cbt:

One of us is lying

One of us is next

One of us is back

Two can keep a secret

The cousins

You will be the death of me

Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 529

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Karen M. McManus

Aus dem amerikanischen Englisch

von Anja Galić

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Copyright © 2022 by Karen M. McManus, LLC

Published by Arrangement with Karen M. McManus

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Nothing More to Tell«bei Delacorte Press, an imprint of Random House Children’s Books, New York.

© 2022 für die deutschsprachige Ausgabe cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Aus dem Amerikanischen von Anja Galić

Lektorat: Katarina Ganslandt

Covergestaltung: © Suse Kopp, Hamburg, unter Verwendung mehrerer Motive von Getty Images (Oliver Rossi/Corbis), Stocksy (Raymond Forbes LLC, Vikto Solomin, Cindy Prins)

he • Herstellung: AJ

Satz: KCFG–Medienagentur, Neuss

ISBN 978-3-641-26264-8V003

www.cbj-verlag.de

Für Ro und Allison

1

BRYNN

»Welches ist dein Lieblingsverbrechen?«

Das Mädchen, das in dem großen Empfangsbereich neben mir sitzt, stellt die Frage mit einem so unbekümmerten Lächeln, dass ich mir sicher bin, sie falsch verstanden zu haben. »Mein Lieblings…was?«, sage ich.

»Verbrechen«, antwortet sie immer noch lächelnd.

Okay. Doch nicht falsch verstanden. »Ganz allgemein od…«

»Aus der Serie«, unterbricht sie mich leicht ungeduldig. Was nachvollziehbar ist. Ich hätte gleich wissen müssen, was sie meint, immerhin befinden wir uns hier in den provisorischen Redaktionsräumen von Motive.

Ich versuche, die Scharte wieder auszuwetzen. »Ach so, klar, natürlich. Hm. Schwer zu sagen. Sie sind alle extrem …« Was ist hier das richtige Wort? »Fesselnd.«

»Ich bin total besessen vom Story-Fall«, sagt sie und ist – bäm – ab da nicht mehr zu halten. Ich bin beeindruckt, an wie viele winzige Details sie sich noch erinnert, obwohl die Folge schon vor über einem Jahr ausgestrahlt wurde. Sie ist eindeutig eine Motive-Expertin, ganz im Gegensatz zu mir, die ich mich erst seit sehr Kurzem für True-Crime-Journalismus interessiere. Um ehrlich zu sein, hatte ich gar nicht damit gerechnet, ein Vorstellungsgespräch für dieses Praktikum zu ergattern. Meine Bewerbung war eher … unkonventionell, um es mal vorsichtig auszudrücken.

Na ja, außergewöhnliche Umstände und so.

Im Oktober meines Abschlussjahrs an der Highschool ist mein Leben noch voll auf Kurs gewesen. Das ist erst zwei Monate her, unvorstellbar. Damals habe ich noch in Chicago gewohnt, war Chefredakteurin unserer Schülerzeitung und hatte mich für das Frühzulassungsverfahren an meiner Traum-Uni – der Northwestern – beworben. Zwei meiner besten Freundinnen hatten ebenfalls vor, in der Gegend zu bleiben, wir träumten von einer gemeinsamen WG … das ganze Programm. Und dann: eine Katastrophe nach der anderen. Ich wurde aus dem Team der Schülerzeitung geworfen, an der Northwestern auf die Warteliste gesetzt und meine Eltern informierten mich, dass mein Vater von seinem Arbeitgeber in die Unternehmenszentrale zurückberufen wurde, was bedeutete, dass wir in unsere Heimatstadt Sturgis in der Nähe von Boston zurückkehrten und wieder in das Haus zogen, das meine Eltern während unserer Abwesenheit an meinen Onkel Nick vermietet hatten. »Sieh es als Chance für einen Neustart«, hatte Mom gesagt und bequemerweise vergessen, warum ich vor vier Jahren unbedingt von dort weggewollt hatte.

Ich habe sofort angefangen, fieberhaft nach einem Praktikumsplatz im journalistischen Bereich zu suchen, mit dem sich die Zulassungsstelle der Northwestern vielleicht davon überzeugen lassen wird, meine Bewerbung noch mal genauer anzuschauen. Die ersten sechs Absagen, die ich bekommen habe, waren kurze, unpersönliche Standardbriefe. Keiner von denen hatte den Mut, zu schreiben, was sie wirklich dachten: Sehr geehrte Ms Gallagher, da Ihr am häufigsten aufgerufener Artikel als Chefredakteurin der Schülerzeitung eine Sammlung von Dickpics war, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Sie für ein Praktikum bei uns nicht geeignet sind.

Nur um das klarzustellen – ich habe diese Dickpics weder aufgenommen noch gepostet. Ich bin bloß die Loserin, die die Tür zum Redaktionsraum nicht abgeschlossen und vergessen hatte, sich aus dem Hauptrechner auszuloggen. Aber das spielt letztlich keine Rolle, weil mein Name als Verfasserin unter dem Artikel stand, unzählige Screenshots davon gemacht wurden und die Geschichte zu guter Letzt mit der Headline SKANDALANHIGHSCHOOLINDER»WINDYCITY«: PENNÄLERSTREICHODERPORNOGRAFIE? auch noch auf BuzzFeed landete.

Es war eindeutig beides. Nach der siebten höflichen Absage wurde mir klar, dass man gar nicht erst versuchen sollte, so eine Story zu verbergen, wenn sie bei einer Google-Suche nach dem eigenen Namen als allererstes Ergebnis angezeigt wird. Deshalb habe ich mich für die Bewerbung bei Motive für eine andere Strategie entschieden.

Das Mädchen neben mir redet immer weiter und liefert eine beeindruckend tiefgründige Analyse der Familiensaga der Storys. »Wo studierst du?«, fragt sie dann. Sie hat eine coole Biker-Jacke an, darunter trägt sie ein bedrucktes T-Shirt und dazu schwarze Jeans. Wir haben einen relativ ähnlichen Style, was mir irgendwie Mut macht. »Ich bin jetzt im zweiten Jahr an der Emerson. Im Hauptfach hab ich Mediengestaltung belegt, im Nebenfach Journalismus, aber ich überlege, die beiden zu tauschen.«

»Ich bin noch auf der Highschool«, sage ich.

»Echt?« Sie reißt die Augen auf. »Wow, ich wusste gar nicht, dass sich auf dieses Praktikum auch Schüler bewerben können.«

»Hat mich auch überrascht«, sage ich.

Das Praktikum bei Motive stand nicht auf der Liste der Plätze, die ich mit meinem früheren Vertrauenslehrer zusammengestellt hatte; ich bin zufällig darauf gestoßen, als ich mit meiner vierzehnjährigen Schwester Ellie ein bisschen auf boston.com gestöbert habe. Motive ist ein relativ neues True-Crime-TV-Format, das zwar noch nicht sehr bekannt ist, aber Potenzial für hohe Einschaltquoten hat. Im Moment werden die Folgen noch von einem kleinen Privatsender ausgestrahlt, aber Gerüchten zufolge soll die Show bald von einem der großen Streaming-Dienste übernommen werden.

Als wir daraufhin weiter im Netz recherchiert haben, lasen wir, dass Carly Diaz, die Moderatorin der Sendung, letzten Sommer vorübergehend von New York nach Boston gezogen ist, um ihre kranken Eltern pflegen zu können. Der Artikel auf boston.com hatte die Headline CARLYDIAZSPIELTNACHIHRENGANZEIGENENREGELN und das dazugehörige Foto zeigte sie in einem leuchtend pinken Trenchcoat, die Hände in die Seiten gestemmt, mitten auf der Newbury Street. Sie machte darauf nicht den Eindruck, als würde sie andere Leute dafür verurteilen, öffentlich auf die Schnauze gefallen zu sein, sondern wirkte eher so, als würde sie erwarten, dass man sich von so was nicht unterkriegen lässt.

»Dann arbeitest du für die Schülerzeitung deiner Highschool?«, fragt das Mädchen.

Nur zu, Studentin des Emerson College, streu ruhig weiter Salz in meine Wunde. »Momentan nicht, nein.«

»Nicht?« Sie zieht die Brauen zusammen. »Wie bist du dann …?«

»Brynn Gallagher?«, ruft die Frau am Empfang. »Carly hat jetzt Zeit für Sie.«

»Carly?«, sagt die Emerson-Studentin mit großen Augen, als ich aufstehe. »Krass. Mir war nicht klar, dass sie die Vorstellungsgespräche selbst führt.«

»Wird schon schiefgehen«, sage ich. Die Emerson-Studentin und ihre pausenlosen Fragen kommen mir plötzlich wie ein sicherer Hafen vor, in dem ich gern noch ein bisschen länger geblieben wäre. Als ich mir meine Kuriertasche über die Schulter hänge, lächle ich sie an, als wären wir alte Freundinnen. »Wünsch mir Glück.«

Sie hält beide Daumen hoch. »Du schaffst das.«

Ich folge der Rezeptionistin einen kurzen, schmalen Gang entlang in einen großen Konferenzraum mit bodentiefen Fenstern, die den Stadtteil Back Bay überblicken. Aber ich kann mich nicht auf die Aussicht konzentrieren, weil Carly Diaz sich mit einem Megawatt-Lächeln von ihrem Drehstuhl am Ende des Tischs erhebt und mir die Hand hinstreckt. »Brynn! Schön, dass Sie da sind«, sagt sie.

Ich bin so nervös, dass mir fast ein Kein Problem rausrutscht. »Danke, dass Sie mich eingeladen haben«, sage ich stattdessen und schüttle ihr die Hand. »Ich freue mich total, Sie kennenzulernen.« Mir schießt das Wort überlebensgroß durch den Kopf, obwohl Carly ohne ihre Zehn-Zentimeter-Absätze winzig wäre. Aber sie hat eine Ausstrahlung, als würde sie wortwörtlich von innen heraus leuchten. Ihre dunklen Haare sind unglaublich dicht und glänzend, ihr Make-up ist perfekt und das Kleid, das sie trägt, so schlicht und gleichzeitig so elegant, dass ich das spontane Bedürfnis habe, meinen kompletten Kleiderschrank zu entsorgen und klamottentechnisch noch mal ganz von vorn anzufangen.

»Bitte setzen Sie sich«, sagt Carly, als die Rezeptionistin den Raum verlässt. Sie nimmt wieder auf ihrem Stuhl Platz und zeigt auf einen bis zum Rand mit Wasser und Eiswürfeln gefüllten Krug, der vor uns auf dem Tisch steht und von schweren Bleikristallgläsern umringt ist. »Möchten Sie etwas trinken?«

Ich wäge kurz ab und entscheide mich dann dagegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Inhalt des Glases über mich oder, schlimmer noch, über Carlys Laptop schütte, ist definitiv größer als mein Durst. »Danke, im Moment nicht.«

Als Carly die Hände vor sich verschränkt, kann ich gar nicht anders, als zu bemerken, dass sie an fast jedem Finger einen Ring trägt. Sie sind alle aus matt poliertem Gold und sehen aus, als wären sie eigens für sie angefertigt worden. Ihre perfekt manikürten, aber kurzen Nägel glänzen in dunklem Rot. »Dann legen wir mal los«, sagt sie mit einem kleinen Schmunzeln. »Sie können sich ja sicher denken, warum wir Sie eingeladen haben, oder?«

»Für ein Vorstellungsgespräch?«, erwidere ich hoffnungsvoll.

»Natürlich.« Ihr Schmunzeln vertieft sich. »Bei uns sind knapp fünfhundert Bewerbungen für dieses Praktikum eingegangen. Größtenteils von Studenten aus der Gegend hier, von denen nicht wenige schon den Bachelor in der Tasche haben, viele wären sogar bereit, für die Chance auf ein Praktikum bei uns einen Umzug in Kauf zu nehmen.« Meine Hoffnung sinkt etwas, als sie hinzufügt: »Es ist gar nicht so einfach, mit einer Bewerbung aufzufallen, wenn die Konkurrenz so groß ist, aber ich muss gestehen, dass mir noch nie eine wie Ihre begegnet ist. Lindzi, eine meiner Redakteurinnen, hat sie entdeckt und sofort an mich weitergeleitet.«

Sie tippt auf eine Taste ihres Laptops, schiebt ihn so hin, dass ich auf den Bildschirm schauen kann, und … da ist sie. Meine Bewerbungs-Mail, die einen Link zu dem BuzzFeed-Artikel mit den Dickpics enthält und ganze zwei Sätze umfasst: Nicht meine beste Arbeit.Sollten Sie mich trotzdem persönlich kennenlernen wollen, würde mich das sehr freuen.

Meine Wangen fangen an zu brennen, als Carly sagt: »Erstaunlich, was Sie mit dieser Mail erreicht haben. Zum einen haben Sie mich zum Lachen gebracht, als ich den Link angeklickt habe – und zwar richtig laut. Zum anderen habe ich mir tatsächlich die Mühe gemacht, nach anderen Artikeln von Ihnen zu recherchieren, da Sie darauf verzichtet hatten, Arbeitsproben anzuhängen. Ich habe mir ganze fünfzehn Minuten Zeit genommen, mehr über Sie herauszufinden, und das an einem Tag, an dem ich extrem viel zu tun hatte.« Sie lehnt sich in ihren Stuhl zurück, legt die Fingerspitzen unter dem Kinn aneinander und sieht mich mit ihren dunklen Augen durchdringend an. »Das ist noch nie vorgekommen.«

Ich würde gern lächeln, bin mir aber nicht sicher, ob sie mir damit ein Kompliment machen wollte. »Ich hatte gehofft, dass Sie meine Ehrlichkeit schätzen würden«, erwidere ich ausweichend. »Und die Tatsache, dass ich mich, ähm, auf das Wesentliche konzentriert habe.«

»Riskanter Schachzug«, sagt Carly. »Aber mutig. Und das hat mich beeindruckt. Dass Sie wegen der Geschichte gefeuert wurden, hatten Sie nicht verdient. Irgendeine Ahnung, wer die Fotos gepostet hat?«

»Ich weiß sogar ganz genau, wer das war«, sage ich und verschränke die Arme vor der Brust. Ich hatte zu der Zeit an einem Artikel gearbeitet, in dem es um Gerüchte ging, dass die Noten einiger Spieler aus unserem Basketball-Team, das gerade die State Championships gewonnen hatte, geschönt worden sein sollen. Eines Nachmittags hat mich der Mannschaftskapitän, ein Volltrottel namens Jason Pruitt, nach dem Englischunterricht an meinem Schließfach abgefangen und die einzigen vier Wörter an mich gerichtet, die er jemals zur mir gesagt hat: Halt dich da raus. Das habe ich nicht getan, und eine Woche später ging der Artikel mit den Dickpics online – zufälligerweise mehr oder weniger zeitgleich mit dem Ende des Basketballtrainings. »Aber der Typ hat alles abgestritten und ich konnte ihm nichts nachweisen.«

»Das tut mir leid«, sagt Carly. »Eine Schande, dass Sie so wenig Unterstützung bekommen haben. Zumal Ihre Arbeit ausgezeichnet ist.« Ich entspanne mich etwas und lächle beinahe, weil das Gespräch sehr viel besser läuft, als ich erwartet hatte, doch dann schiebt sie hinterher: »Allerdings hatte ich nicht vor, eine Schülerin einzustellen.«

»In der Praktikumsbeschreibung stand nicht, dass Sie nur Studenten nehmen«, entgegne ich.

»Ja, das war ein Versehen«, sagt Carly.

Kurz macht sich Ernüchterung in mir breit, dann gewinnt mein Kampfgeist. Sie hätte mich nicht zu diesem Gespräch eingeladen, wenn sie nicht zumindest in Erwägung ziehen würde, eine Ausnahme zu machen. »Ich werde doppelt so hart arbeiten wie jede Studentin«, beteuere ich. »Ich kann jede freie Minute, die ich nicht in der Schule bin, in die Redaktion kommen, auch an den Abenden und Wochenenden.« Weil ich hier nämlich kein Leben habe, hätte ich fast hinzugefügt, aber so genau muss Carly es nicht wissen. »Mir ist klar, dass ich lange nicht so viel Erfahrung habe wie die meisten anderen, mit denen Sie vielleicht noch sprechen werden, aber ich arbeite schon seit der Middleschool darauf hin, Journalistin zu werden. Das ist das Einzige, was ich je sein wollte.«

»Warum?«, fragt sie.

Weil es das einzige Gebiet ist, auf dem ich wirklich gut bin.

Die Wahrheit ist: Ich komme aus einer dieser Familien, in denen es praktisch normal ist, ein Naturtalent zu sein. Dad ist ein brillanter Wissenschaftler, Mom eine preisgekrönte Kinderbuch-Illustratorin und Elli ein Wunderkind an der Querflöte. Sie wussten quasi von Geburt an, was sie machen wollten. Ich dagegen habe den Großteil meiner Kindheit darum gerungen, mein Ding zu finden – das Talent, das mich ausmacht –, immer von der heimlichen Angst begleitet, wie Onkel Nick zu enden. »Er weiß einfach nicht, was er vom Leben will«, hat mein Dad jedes Mal geseufzt, wenn sein jüngerer Halbruder mal wieder das Studienfach wechselte. »Wusste er noch nie.«

Nicht zu wissen, was man will, erschien mir deshalb immer als die schlimmstmögliche Charaktereigenschaft, die man als Gallagher haben konnte. Und sosehr ich Onkel Nick auch liebe, wollte ich auf keinen Fall der Familienloser Nummer zwei werden. Umso größer war meine Erleichterung, als mir mein Englischlehrer in der achten Klasse eine besondere Begabung fürs Schreiben bescheinigte. »Du solltest für die Schülerzeitung arbeiten«, schlug er mir vor. Das tat ich und hatte damit endlich etwas gefunden, das mir im Blut lag. Seitdem lebe ich fürs journalistische Schreiben. »Brynn wird eines Tages auf CNN moderieren«, sagen meine Eltern gern. Deswegen war es auch so schrecklich für mich, als mir diese Identität im letzten Herbst so brutal genommen wurde – dass das, wofür ich jahrelang so hart gearbeitet hatte und worauf ich so stolz war, zu einer Lachnummer geworden war und ich nichts dagegen tun konnte.

Nur habe ich leider keine Ahnung, wie ich das in Sätze verpacken soll, die man in einem Vorstellungsgespräch sagen kann. »Weil man mit jeder Story etwas bewirken und Menschen eine Stimme geben kann, die keine haben«, antworte ich stattdessen.

»Schön ausgedrückt.« Carly nickt, wirkt aber zum ersten Mal, seit wir Platz genommen haben, etwas gelangweilt, und ich spüre, wie ich rot werde. Ich bin mit dieser Antwort auf Nummer sicher gegangen, aber damit kann man bei jemandem wie Carly wahrscheinlich nicht punkten. In meiner Bewerbung habe ich genau das nicht gemacht, und nur das war der Grund, warum sie mich zu diesem Vorstellungsgespräch eingeladen hat. »Ihnen ist klar, dass wir nicht die New York Times sind, oder? True-Crime ist eine sehr spezifische Nische, und wenn Sie nicht wirklich dafür brennen, dann …«

»Aber das tue ich.« Es ist riskant, sie zu unterbrechen, das weiß ich, aber ich habe nur diese eine Chance, sie von mir zu überzeugen. Je mehr Motive-Folgen ich mir angeschaut habe, desto klarer wurde mir, dass dieses Praktikum genau das ist, was ich machen möchte – dass es mir vielleicht sogar weit mehr bringen wird als die Möglichkeit, in meiner College-Bewerbung ein Häkchen in ein Auswahlkästchen setzen zu können. »Genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Ich habe Erfahrung auf all den Gebieten, die Sie in der Stellenausschreibung aufzählen – Social Media, Lektorat, Faktencheck und so weiter. Ich kann Ihnen meinen Lebenslauf plus Referenzen schicken. Aber ich habe zusätzlich auch noch eine Idee für eine Story, falls Sie interessiert sind.«

»Ach ja?«, sagt Carly.

Ich greife in meine Kuriertasche und ziehe die Mappe heraus, die ich sorgfältig für dieses Vorstellungsgespräch zusammengestellt habe. »Es geht um einen ungelösten Mordfall in meiner Heimatstadt.«

Carly zieht die Brauen hoch. »Versuchen Sie etwa gerade, mir mitten in einem Vorstellungsgespräch eine Story zu verkaufen?«

Ich erstarre, die Mappe schon halb aufgeschlagen, unfähig, anhand ihres Tonfalls einzuschätzen, ob sie beeindruckt, amüsiert oder genervt ist. »Ja«, sage ich. »Ist das okay?«

»Absolut.« Ihre Lippen deuten ein Lächeln an. »Erzählen Sie weiter.«

Amüsiert also. Könnte schlimmer sein.

Der Zeitungsausschnitt, den ich ihr zeigen will, liegt ganz zuoberst in der Mappe. Das Foto aus der Sturgis Times zeigt mich mit dreizehn Jahren, wie ich strahlend eine um meinen Hals hängende olympisch anmutende Medaille in die Kamera halte; die Überschrift lautet: Brynn Gallagher und Noah Talbot, Schüler der Saint Ambrose Middleschool, haben den diesjährigen landesweiten Schreibwettbewerb der Achtklässler gewonnen.

»Was für ein süßes Bild von Ihnen«, sagt Carly. »Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung.«

»Danke, aber ich habe den Ausschnitt nicht meinetwegen aufgehoben, sondern seinetwegen.« Ich tippe auf den Mann, der zwischen mir und meinem Mitschüler steht – jung, gut aussehend, lächelnd. Selbst die zweidimensionale Abbildung lässt erkennen, dass er förmlich vor Energie vibrierte. »William Larkin. Er war mein Englischlehrer. Das Foto entstand in seinem ersten Jahr als Lehrer auf der Saint Ambrose School. Ich hätte nie an dem Wettbewerb teilgenommen, wenn er mich nicht so beharrlich dazu ermutigt hätte. So wie er mich auch dazu gebracht hat, für die Schülerzeitung zu schreiben.«

Meine Kehle wird eng, als ich – so klar und deutlich wie vor vier Jahren – Mr Larkins Stimme in meinem Kopf höre. Du hast eine besondere Begabung, hat er gesagt, und ich glaube nicht, dass ihm damals bewusst war, wie viel seine Worte mir bedeutet haben. Ich habe es ihm nie gesagt, und das werde ich immer bereuen. »Er hat alle seine Schüler immer dazu motiviert, ihr Potenzial auszuschöpfen«, sage ich. »Und wenn sie glaubten, keins zu haben, hat er ihnen dabei geholfen, es zu erkennen.«

Ich hebe den Blick, um mich zu vergewissern, dass ich Carlys ganze Aufmerksamkeit habe, dann sage ich: »Zwei Monate, nachdem dieses Foto aufgenommen wurde, war Mr Larkin tot. Er ist im Wald hinter der Saint Ambrose mit einem Stein erschlagen worden. Drei von meinen Mitschülern haben seine Leiche gefunden.« Diesmal tippe ich auf den Jungen auf dem Foto, der dieselbe Medaille umhängen hat wie ich. »Er war einer von ihnen.«

2

BRYNN

Ich lege eine Kunstpause ein, um meine Worte wirken zu lassen, den Blick weiter auf das Foto von Mr Larkin gerichtet. Er trägt eine mit Zitronen gemusterte Krawatte – sein Markenzeichen –, deren leuchtende Farben auf dem Schwarz-Weiß-Foto untergehen. Als ich ihn einmal gefragt habe, warum er sie ständig trägt, hat er geantwortet, sie würde ihn an sein Lebensmotto erinnern: Wenn das Leben dir Zitronen schenkt, mach Zitronenkuchen draus. »So geht das Sprichwort aber nicht«, habe ich gesagt, ein bisschen stolz darauf, besser über etwas Bescheid zu wissen als ein Lehrer. »Es heißt: ›mach Limonade draus‹.«

»Stimmt, aber ich trinke sehr ungern Limonade«, sagte er achselzuckend. »Dafür liebe ich Kuchen.«

Carly schlägt die Beine übereinander und tippt mit der Spitze ihres Schuhs gegen das Tischbein, bevor sie nach ihrem Laptop greift. »Habe ich Sie richtig verstanden – der Fall wurde nie aufgeklärt?«, fragt sie.

Dass sie Interesse zeigt, lässt mein Herz schneller schlagen. »Zumindest nicht abschließend.«

Sie zieht die Brauen hoch. »Die Antwort auf diese Frage lautet normalerweise entweder Ja oder Nein.«

»Es wurde angenommen, dass er von jemandem von außerhalb getötet wurde«, erkläre ich. »Es gab da so einen Typen, der ein paar Wochen vor Mr Larkins Tod öfter in der Innenstadt unterwegs gewesen ist, wo er laut vor sich hin fluchte und grundlos Leute beschimpfte. Niemand wusste, wer er war oder was mit ihm los war. Einmal ist er in der Mittagspause vor der Saint Ambrose School aufgetaucht und ist Schüler verbal angegangen. Mr Larkin hat daraufhin die Polizei verständigt, die ihn festgenommen hat. Nach ein paar Tagen haben sie ihn wieder auf freien Fuß gesetzt und kurz darauf war Mr Larkin tot.« Ich streiche einen Knick am Rand des Zeitungsausschnitts glatt. »Danach war der Typ urplötzlich verschwunden, weshalb man davon ausgegangen ist, dass er Mr Larkin aus Rache getötet hat und dann abgehauen ist.«

»Klingt nach einer logischen Schlussfolgerung«, sagt Carly. »Sie zweifeln daran?«

»Anfangs nicht«, räume ich ein. Als Achtklässlerin wollte ich an diese einfache Erklärung glauben. Die Vorstellung, dass der Täter ein Fremder gewesen war, hatte fast etwas Tröstliches – dass er weg war, bedeutete, dass die Gefahr gebannt war. Dass sie nicht von uns ausging – nicht von meiner Stadt, meinen Nachbarn, den Leuten, die ich praktisch alle schon mein ganzes Leben lang kannte. Im Laufe der Jahre habe ich zwar immer wieder über Mr Larkins Tod nachgedacht, dabei aber nie einen journalistischen Blickwinkel eingenommen, bis zu dem Tag, an dem ich hintereinander eine ganze Staffel von Motive gebingt habe, um mich auf das Vorstellungsgespräch vorzubereiten. Während ich Carly dabei zusah, wie sie methodisch fadenscheinige Alibis und unausgereifte Theorien zerpflückte, hatte ich irgendwann nur noch einen Gedanken im Kopf: Für Mr Larkin hat das nie jemand getan.

Und in dem Moment ist mir klar geworden, dass ich genau das für ihn tun könnte.

»Aber seit ich mit meinen Eltern wieder nach Sturgis zurückgezogen bin, geht mir die Geschichte nicht mehr aus dem Kopf«, sage ich nach einer kleinen Pause. »Irgendwie kommt mir diese Erklärung ein bisschen … zu logisch vor.«

»Kann ich nachvollziehen.« Carly schweigt einen Augenblick und gibt dann etwas in ihren Laptop ein. »Wie ich sehe, ist in den Medien kaum darüber berichtet worden. Lediglich die Lokalzeitung und der Boston Globe haben den Fall kurz aufgegriffen. Der letzte Artikel dazu ist ein paar Wochen nach seinem Tod im Mai erschienen.« Sie kneift leicht die Augen zusammen und liest vor: »›Eng verbundene Schulgemeinschaft erschüttert vom Tod eines ihrer Lehrer.‹ Sie haben es noch nicht mal als Mord bezeichnet.«

Meine Freunde und ich haben damals über die Wortwahl eng verbundene Schulgemeinschaft die Augen verdreht, wobei der Wahlspruch der Saint Ambrose Highschool tatsächlich Gemeinsam stärker lautet. Die Saint Ambrose vereint Kindergarten, Grundschule, Middleschool und Highschool unter einem Dach, theoretisch können die Schüler also bis zum College gemeinsam stärker sein.

Die Saint Ambrose ist eine Privatschule, die sich komischerweise, obwohl ein Platz jährlich Zehntausende von Dollar Gebühren kostet, ausgerechnet im alles andere als glamourösen Sturgis angesiedelt hat. Natürlich versuchen alle begabten Schüler der Gegend ein Stipendium dort zu ergattern, um nicht auf eine der im Ranking ganz weit unten stehenden staatlichen Schulen der Stadt gehen zu müssen. Den wohlhabenden Eltern, die ehrgeizige Kinder haben, ist die Saint Ambrose wiederum nicht renommiert genug, was bedeutet, dass der Großteil der zahlenden Schüler aus ziemlich unambitionierten Rich Kids besteht. Das erzeugt einen Graben zwischen denen, die Geld haben, und denen, die keines haben. Während meiner Zeit gab es nur wenige Schüler, die diese Kluft überwunden haben.

Ellie und ich waren als Stipendiatinnen dort, bevor Dad befördert und beruflich nach Chicago geschickt wurde. Mittlerweile können meine Eltern sich die Schulgebühren leisten. Als meine Schwester und ich gesagt haben, dass wir eigentlich lieber auf die Sturgis High gehen würden, wollten sie davon nichts wissen. Also werden wir in ein paar Wochen wieder auf die Saint Ambrose zurückkehren. Gemeinsam stärker.

»Stimmt, es ist nirgendwo anders jemals über den Fall berichtet worden«, sage ich. »Ich verstehe nicht, warum.«

Carlys Blick ist immer noch auf den Bildschirm gerichtet. »Ich auch nicht. Das ist der perfekte True-Crime-Stoff. Attraktiver junger Lehrer an einer exklusiven Privatschule wird ermordet und drei reiche Kids finden seine Leiche.« Sie tippt auf das Foto aus der Sturgis Times. »Und einer davon war ein Freund von Ihnen – wie hieß er gleich? – Noah Talbot?«

»Tripp«, sage ich. »Er nennt sich ›Tripp‹. Und er gehört nicht zu den reichen Kids.« Genauso wenig, wie er ein Freund von mir ist.

Carly blinzelt. »Ein Junge, der Tripp Talbot heißt, soll kein klassisches RichKid sein?«

»Er ist der dritte Noah in seiner Familie«, erkläre ich. »Sein Dad wird Noah Junior genannt und er Tripp. Die Abkürzung von ›triple‹ – dreifach. Verstehen Sie? Er gehört zu den Stipendiaten, genau wie ich früher.«

»Was ist mit den anderen beiden?« Carlys Blick kehrt zum Bildschirm zurück, während sie weiterscrollt. »Hier stehen keine Namen, was angesichts ihres damaligen Alters aber auch nicht weiter verwunderlich ist.«

»Shane Delgado und Charlotte Holbrook«, sage ich.

»Waren die beiden auch Stipendiaten?«

»Im Gegenteil. Shane war wahrscheinlich der reichste Schüler an der Saint Ambrose.« Als wir in der vierten Klasse Familienstammbäume durchgenommen haben, erzählte uns Shane, dass er als kleines Kind von seinen Eltern adoptiert worden ist und davor in einer Pflegefamilie untergebracht war. Ich habe oft versucht, mir vorzustellen, wie das für ihn gewesen sein muss, sich nach einem Leben voller Unsicherheiten plötzlich in einer totalen Luxus-Welt wiederzufinden. Aber Shane war damals noch so klein, dass er sich vermutlich gar nicht mehr daran erinnert. »Und Charlotte …«

Ich weiß nicht, wie ich Charlotte am besten beschreiben soll. Wohlhabend, ja, und für ein dreizehnjähriges Mädchen schon damals fast irritierend schön, aber vor allem ist mir in Erinnerung geblieben, dass sie unfassbar in Shane verknallt war, der davon nie etwas mitzukriegen schien. Wobei ich das Gefühl habe, dass dieses Detail hier fehl am Platz wäre, weshalb ich bloß sage: »Ebenfalls sehr reich.«

»Und die Geschichte dahinter?«, fragt Carly. »Warum sind die drei an dem Tag im Wald gewesen?«

»Sie haben Blätter für ein Biologieprojekt gesammelt«, sage ich. »Tripp war Shanes Projektpartner und Charlotte … Charlotte war praktisch immer da, wo Shane war.«

»Und wer war Charlottes Projektpartner?«, fragt Carly.

»Ich«, antworte ich.

»Sie?« Ihre Augen weiten sich. »Aber Sie waren nicht mit den dreien unterwegs?« Als ich den Kopf schüttle, hakt sie nach: »Warum nicht?«

»Ich hatte an dem Tag Wichtigeres zu tun.« Ich senke den Blick zu dem Foto und betrachte einen Moment die dreizehnjährige Ausgabe von Tripp: schlaksig, Zahnspange, zu kurze blonde Haare. Als meine Eltern verkündet haben, dass wir nach Sturgis zurückkehren, bin ich meiner Neugier erlegen und habe das Netz nach ihm abgegrast. Es hat mich ganz schön umgehauen, wie sehr er sich verändert hat, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Der Tripp von heute ist groß und breitschultrig und hat den Igelschnitt gegen längere, süß zerzauste Haare getauscht, unter denen strahlend blaue Augen hervorschauen, die schon immer das Schönste an ihm waren. Die Zahnspange ist Geschichte und sein Lächeln breit und selbstbewusst – nein … arrogant. So schätze ich es jedenfalls ein. Aus Tripp Talbot ist ein unverschämt gut aussehender Typ geworden, und das Nervigste an seiner Verwandlung ist, dass er sich darüber vollkommen im Klaren ist. Was ich mit auf meine persönliche Liste der Gründe gesetzt habe, warum ich ihn nicht mag.

»Sie hatten Wichtigeres zu tun, als an einem Schulprojekt zu arbeiten?«, sagt Carly.

»Ich musste eine Story für die Schülerzeitung fertig schreiben«, sage ich.

Das stimmt auch; ich musste damals ständig irgendeine Story fertig schreiben. Der Saint Ambrose Sentinel, unsere Middleschool-Zeitung, war zu meinem Lebensinhalt geworden, und ich verbrachte die meisten Nachmittage in der Redaktion. Trotzdem hätte ich mir natürlich ein bisschen Zeit für das Biologieprojekt freischaufeln können. Ich hab es nicht getan, weil ich wusste, dass Tripp dabei sein würde.

Früher sind wir befreundet gewesen; so gut befreundet, dass wir praktisch jede freie Minute entweder bei ihm oder bei mir verbracht haben. Sein Dad hat oft im Scherz gesagt, dass er mich eigentlich adoptieren könnte, und meine Eltern hatten sich angewöhnt, immer Tripps Lieblingssnacks im Haus zu haben. Wir belegten in der Schule dieselben Kurse und konkurrierten freundschaftlich um gute Noten. Bis Tripp dann einen Tag vor Mr Larkins Tod im Sportunterricht vor versammelter Mannschaft zu mir sagte, ich solle endlich aufhören, ihm hinterherzulaufen und ihn anzuflehen, mein Freund zu werden. Als ich zu lachen anfing, weil ich dachte, dass er das bloß als Witz gemeint haben konnte, hat er mich als Stalkerin bezeichnet.

Bei dem Gedanken daran, wie unendlich gedemütigt ich mich gefühlt habe, als meine Mitschüler anfingen zu kichern, während Coach Ramirez versuchte, die Situation zu beruhigen, zieht sich mir selbst jetzt noch der Magen zusammen. Das Schlimmste war, dass ich keine Ahnung hatte, warum Tripp das überhaupt gesagt hatte. Am Tag davor war ich noch bei ihm zu Hause gewesen, wir hatten für die Schule gelernt und alles war wie immer gewesen. Ich habe mir seitdem immer wieder den Kopf darüber zerbrochen, was der Grund gewesen sein könnte, bin mir aber sicher, dass ich nichts gesagt oder getan habe, das er in den falschen Hals gekriegt haben könnte. Geschweige denn, dass ich auch nur ansatzweise versucht hätte, ihn anzumachen; auf die Idee wäre ich niemals gekommen.

Nachdem Charlotte, Shane und Tripp Mr Larkins Leiche gefunden hatten, veränderte sich etwas. Die drei strahlten auf einmal einen seltsamen Glamour aus – so als wären sie an diesem Tag im Wald um zehn Jahre gereift und wüssten Dinge, die wir anderen unmöglich verstehen könnten. Tripp, der vorher so gar nichts mit Shane und Charlotte zu tun gehabt hatte, war von da an fest in ihren Freundeskreis integriert, als wäre das nie anders gewesen. Ich habe nie wieder auch nur ein Wort mit ihm gewechselt; die Leute haben schon die Augen verdreht, wenn ich bloß in seine ungefähre Richtung geschaut habe, so als wäre meine angebliche Verliebtheit noch erbärmlicher, seit er zu so einer Art Star geworden war. Entsprechend erleichtert war ich, als mein Dad drei Monate später nach Chicago versetzt wurde und wir aus Sturgis wegzogen.

Aber so tief werde ich Carly gegenüber auf keinen Fall ins Detail gehen. Nichts schreit lauter Ich gehe noch auf die Highschool, als auf einen Jungen sauer zu sein, von dem man im Sportunterricht mal gedemütigt wurde.

»Spannender Gedanke, dass Sie beinahe Zeugin in einem Mordfall geworden wären, oder?«, sagt Carly und blickt dann wieder auf den Bildschirm. »Hier steht, dass außer den Fingerabdrücken von dem Jungen, der die Tatwaffe aufgehoben hat, keine verwertbaren Spuren am Tatort gefunden wurden. Ist das Tripp gewesen?«

»Nein, Shane.«

Sie zieht eine Braue hoch. »Hat man zumindest die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass er die Tat begangen haben könnte?«

»Nein«, sage ich. Auch ich selbst habe das damals definitiv ausgeschlossen, und obwohl ich seit der achten Klasse keinerlei Kontakt mehr zu Shane hatte, kann ich es mir immer noch nicht vorstellen. Nicht weil Shane reich und beliebt war, sondern weil er immer so entspannt und, keine Ahnung, unkompliziert gewirkt hat. »Er war ja praktisch noch ein Kind und hat sich total gut mit Mr Larkin verstanden. Shane hatte keinen Grund, ihm irgendwas anzutun.«

Carly nickt bloß, als wollte sie sich dazu noch keine abschließende Meinung bilden. »Hätte denn jemand anderes einen Grund gehabt?«

»Nicht dass ich wüsste.«

Carly deutet auf den Laptop. »In dem Artikel steht, dass Mr Larkin kurz vor seinem Tod einen Diebstahl an Ihrer Schule untersucht hat?«

»Ja, stimmt. Dabei ging es um über tausend Dollar, die für einen Klassenausflug der achten Klasse nach New York gesammelt worden waren.« Das Geld ist Ende März gestohlen worden, und ich fand es total cool, endlich mal über einen echten Fall berichten zu können. Mr Larkin wurde beauftragt, die Sache intern zu untersuchen, weshalb ich ihn fast täglich dazu interviewt habe. »Nach Mr Larkins Tod haben sie unsere Schließfächer durchsucht. Der Umschlag mit dem Geld ist in dem von Charlotte gefunden worden.«

Carly sieht mich mit großen Augen an. »Sprechen Sie von der Charlotte, die im Wald mit dabei war?«, hakt sie nach. »Habe ich das richtig verstanden – von den drei Zeugen hinterlässt einer seine Fingerabdrücke auf der Mordwaffe und die andere klaut das Geld, nach dem das Mordopfer gesucht hat, und für keinen der beiden hatte das irgendwelche Konsequenzen?« Als ich nicke, verschränkt sie die Arme. »Wow. Ganz ehrlich? Das wäre alles komplett anders gelaufen, wenn Schüler mit einer anderen Hautfarbe in die Angelegenheit verwickelt gewesen wären.«

»Ich weiß.« Darüber habe ich damals allerdings nie nachgedacht, der Gedanke kam mir erst während meiner Binge-Session von Motive. Tripp, Charlotte und Shane wurden in der Berichterstattung immer als Kinder bezeichnet und man hat ihre Aussagen nie in Zweifel gezogen, obwohl es niemanden gab, der ihre Geschichte bestätigen konnte. »Aber Charlotte hat damals geschworen, sie hätte keine Ahnung, wie der Umschlag dorthin gekommen ist.«

Ich hatte gehofft, sie dazu interviewen zu können, aber nie Gelegenheit dazu bekommen. Nach Mr Larkins Tod sind alle außerschulischen Aktivitäten für ein paar Wochen auf Eis gelegt worden, und als die Redaktion der Schülerzeitung ihre Arbeit wieder aufnehmen konnte, rief mich unser Schulleiter Mr Griswell zu sich und forderte mich auf, die Angelegenheit ruhen zu lassen. »Es hat keinen Sinn, die Wunde jetzt wieder aufzureißen, wir müssen dafür sorgen, dass sie verheilen kann«, hat er gesagt, und ich war zu erschüttert über den Mord an Mr Larkin, um zu widersprechen.

»Okay.« Carly lehnt sich in ihren Bürosessel zurück und dreht sich darin langsam hin und her. »Gratuliere, Brynn Gallagher. Sie haben es tatsächlich geschafft, meine Neugier zu wecken.«

Ich kann mich nur mit Mühe davon abhalten, von meinem Platz aufzuspringen. »Heißt das, Sie werden in Ihrer Sendung über Mr Larkins Fall berichten?«

Carly hebt eine Hand. »Nicht so schnell. Um das zu entscheiden, braucht es noch einiges mehr als … das hier.« Sie deutet auf meine Mappe. Ich spüre, wie mir das Blut ins Gesicht schießt, und komme mir plötzlich total naiv und unerfahren vor. Was Carly anscheinend bemerkt. »Aber Sie haben einen guten Instinkt, das gefällt mir«, sagt sie. »Der Fall würde definitiv in unser Profil passen. Außerdem haben Sie ein handfestes Portfolio zusammengestellt und lassen sich von ein paar Dickpics nicht aus der Bahn werfen. Wissen Sie was … Warum eigentlich nicht?«

Sie wartet auf meine Reaktion, aber ich muss ganz genau wissen, was sie meint. »Warum eigentlich nicht was?«, sage ich.

Carly hört auf, sich in ihrem Sessel zu drehen. »Ich habe Ihnen gerade den Praktikumsplatz angeboten.«

»Im Ernst?«, krächze ich.

»Im Ernst.« Sie lächelt und ich werde von einer Welle der Euphorie durchflutet, in die sich Erleichterung mischt. Das ist seit sehr langer Zeit das erste Gute, was mir passiert, und könnte ein Zeichen dafür sein, dass ich meine Zukunft vielleicht doch nicht gegen die Wand gefahren habe. Carly schaut auf einen Kalender am Whiteboard; der Dezember ist mit so vielen Terminen vollgepackt, dass ich von meinem Platz aus nichts davon entziffern kann. »Gehen Sie im Moment zur Schule oder sind noch Ferien?«

»Nein. Also … ich meine, ja, es sind noch Ferien.«

»Großartig. Dann schlage ich vor, dass Sie morgen gegen zehn in die Redaktion kommen und wir mit Ihrer Einarbeitung beginnen. Einverstanden?« Ich nicke nur, weil ich wahrscheinlich wieder bloß ein Krächzen rauskriegen würde, und sie schiebt hinterher: »Fassen Sie bitte unbedingt alles zusammen, was wir hier über Ihren Lehrer besprochen haben. Ich werde eine unserer Redakteurinnen einen Blick auf das Material werfen lassen. Kann schließlich nichts schaden, oder? Und wer weiß.« Carly klappt ihren Laptop zu, steht auf und signalisiert mir damit, dass meine Zeit für heute um ist. »Vielleicht können wir tatsächlich eine Story für Motive daraus machen.«

3

TRIPP

Nachdem ich die Ladentheke sauber gewischt habe, breite ich die Bewerbungsunterlagen darauf aus und lese den ersten Satz auf dem Infoblatt. Das Kendrick-Stipendium wird an die/den vielseitigste/n Schüler:in des Abschlussjahrgangs der Saint Ambrose School vergeben. Der/die Kandidat:in wird von der Schulverwaltung ausgewählt. Ich überfliege den Rest, kann aber keine genauere Definition für das schwammige Wort »vielseitig« finden. Es gibt auch keine Informationen darüber, ob schulische Leistungen, die finanzielle Situation oder irgendwelche bestimmten Arbeitserfahrungen der Bewerber eine Rolle spielen.

»Das ist doch sinnlos«, sage ich in den leeren Raum hinein. Okay, in den fast leeren Raum. Al, der Hund der Besitzerin der Brightside Bakery, ein geradezu absurd flauschiger Samojede, der neben der Ladentür liegt, klopft bei meinen Worten mit dem Schwanz auf den Boden. »Das ist kein Grund zur Freude. Wir haben keinen Grund zur Freude«, sage ich, aber er fängt bloß an zu sabbern. Freudig zu sabbern.

Ich seufze frustriert. Genau in dem Moment kommt Regina Young, der das Café gehört, mit einem Tablett frischer Pop-Tarts aus der Küche. Das Einzige, was die Gebäckstücke mit ihren industriell hergestellten Namensgebern gemeinsam haben, sind ihre rechteckige Form, die Größe und die Regenbogenstreusel. Regina stellt sie aus Biskuitteig, einem Cream Cheese Frosting und einer Marmeladenfüllung her, deren Rezept sie unter Verschluss hält und die ich schüsselweise löffeln könnte, wenn sie mich lassen würde.

»Warum haben wir keinen Grund zur Freude?« Sie stellt das Tablett neben die Kasse auf die Arbeitsplatte. Kaum hört Al ihre Stimme, springt er auf, jagt zur Theke und setzt sich bebend vor Erwartung davor, dabei hat er noch nie in seinem ganzen Leben etwas Süßes von ihr bekommen. Ich wünschte, ich hätte auch nur einen Bruchteil von seinem unerschütterlichen Optimismus.

Ich gleite von meinem Hocker, um Regina zu helfen, die Tarts in der Auslage zu platzieren. Sie ist früh mit der heutigen Fuhre fertig geworden, sodass uns noch ein bisschen Zeit bleibt, bevor uns die Kunden um halb fünf die Bude einrennen. Ich bin nicht der Einzige in Sturgis, der nach Reginas Pop-Tarts süchtig ist. »Das Kendrick-Stipendium ist ein Witz«, antworte ich.

Sie rollt zur Entspannung kurz die Schultern und rückt das Kopftuch zurecht, unter dem sie ihre kurzen Twists beim Backen versteckt, bevor sie einen Schritt zur Seite tritt, damit ich an die kleine Schiebetür der Auslage komme. »Ein Witz? Warum das denn?«

Der fruchtig-süße Duft der Tarts trifft mich mit voller Wucht und mir läuft sofort das Wasser im Mund zusammen. »Es wird an den ›vielseitigsten‹ Schüler des Abschlussjahrgangs vergeben.« Ich male Anführungszeichen in die Luft und ziehe dann ein Paar Einmalhandschuhe aus der Schachtel unter der Theke. »Aber es wird nirgends erklärt, was damit gemeint ist. Also gibt Grizz das Stipendium garantiert einem seiner Lieblinge und das heißt, dass ich es vergessen kann, weil er mich hasst. Es ist völlig sinnlos, mich zu bewerben.« Ich mache mich daran, die Pop-Tarts in der Auslage zu arrangieren, und achte darauf, immer exakt einen halben Zentimeter Abstand zwischen ihnen zu lassen.

Regina lehnt sich an die Theke. »Weißt du, was ich an dir am meisten mag, Tripp?«

»Meine Leidenschaft für Präzision?« Ich betrachte mein Werk mit zusammengekniffenen Augen.

»Deine angeborene Zuversicht«, sagt sie trocken.

Ich muss trotz meiner miesen Stimmung grinsen. »Ich sage bloß, wie es ist.«

»Kotz dich ruhig weiter aus, nur zu«, sagt Regina. »Reinige dein System von dieser ganzen negativen Energie. Und dann füllst du die Bewerbungsunterlagen aus, gibst sie ab und hoffst auf das Beste.«

Ich ziehe eine Grimasse, um zu verbergen, dass ich es irgendwie mag, wenn sie wie eine Mutter mit mir redet. Also nicht wie meine Mutter. Das letzte Lebenszeichen von Lisa Marie Talbot habe ich vor sieben Monaten bekommen. Es war eine Postkarte aus dem Casino in Las Vegas, in dem sie arbeitet. Darauf stand nur Rien ne vas plus!

»Zu Befehl«, brumme ich. »Später irgendwann.« Dann presse ich die Lippen zusammen, um nicht noch mehr Gift und Galle zu spucken. Ist nämlich nicht so, als würde Regina das alles zum ersten Mal hören.

Aber sie kann offensichtlich Gedanken lesen. Als sie sich daran macht, die Kassenrolle zu wechseln, sagt sie: »Du weißt, dass das Angebot steht.«

Jedes Mal, wenn ich darüber stöhne, dass es im Grunde komplett egal ist, ob ich es schaffe, die Collegegebühren über irgendwelche finanziellen Hilfspakete zusammenzukratzen, weil ich dann trotzdem nicht genug Geld für Unterkunft und Verpflegung haben werde, erinnert Regina mich daran, dass sie und ihr Mann ein Zimmer übrig haben, seit nur noch zwei ihrer Söhne zu Hause wohnen. »Ich weiß, dass du lieber ganz aus Sturgis weggehen würdest«, sagt sie immer. »Aber wenn du hierbleibst und einen Tapetenwechsel brauchst, kannst du jederzeit zu uns kommen.«

Mein Freund Shane hat mir schon mal ein ähnliches Angebot gemacht. »Hey, lass uns nach dem Abschluss doch einfach im Apartment meiner Eltern in South End eine WG gründen.« Als ich ihn beim Wort genommen und gefragt hab, wann wir einziehen könnten, ist ihm wieder eingefallen, dass das Apartment zurzeit vermietet ist. »Aber die Wohnung in Madrid ist frei«, sagte er. Als wären Spanien und Massachusetts quasi dasselbe für jemanden, der noch nicht mal einen Reisepass besitzt, weil er noch nie einen gebraucht hat.

Was soll’s. Es ist nicht so, als wäre ich scharf drauf, mit Shane zusammenzuwohnen. Aber bei Reginas Familie … vielleicht ja echt. Nachdem ich die ganzen Jahre allein mit meinem Dad gelebt habe, könnte ich tatsächlich gut mal einen Tapetenwechsel gebrauchen. Allerdings hatte ich ehrlich gesagt die Hoffnung, dass ich den in einer anderen Stadt bekommen würde.

Als ich das erste Mal von dem Kendrick-Stipendium erfahren habe, dachte ich, meine Hoffnung wäre vielleicht begründet. Es wird dieses Jahr zum allerersten Mal vergeben, von einem reichen ehemaligen Schüler der Saint Ambrose finanziert und beläuft sich auf fünfundzwanzigtausend Dollar. Im Jahr. Für einen Zeitraum von insgesamt vier Jahren. Das Geld würde reichen, um mir ein Studium an diversen staatlichen Hochschulen zu finanzieren. Es würde sogar ein Studium an der UMass Amherst in greifbare Nähe rücken, wo ich eigentlich am liebsten hingehen würde. Dort gibt es nämlich das Exploratory-Track-Programm, das Studierenden die Möglichkeit bietet, sich nicht sofort auf ein Hauptfach festzulegen, sondern sich Zeit zu nehmen, herauszufinden, welches Gebiet den persönlichen Interessen und Zielen am meisten entspricht. Das ist jedenfalls der Grund, den ich bei meinem Vertrauenslehrer angegeben habe. Die Wahrheit eignet sich für einen Bewerbungsessay nämlich nicht so gut: Ich würde gern an der UMass Amherst studieren, weil die Uni so groß ist und so weit weg, dass ich dort vielleicht anfangen könnte, mich wie ein neuer Mensch zu fühlen.

»Wie kommst du darauf, dass Mr Griswell dich hasst?« Regina geht um Al herum, um einen Fettfleck von der Scheibe der Auslage zu wischen. Ihre Kinder waren alle an der Saint Ambrose, deswegen kennt sie den Spitznamen unseres Schulleiters. Außerdem ist sie immer noch supereng mit den Mitgliedern des Elternbeirats vernetzt. Sie weiß oft genug besser darüber Bescheid, was an der Schule los ist, als ich.

»Wegen der Regale.«

»Ach, ich bitte dich.« Sie stemmt die Hände in die Seiten. »Das ist doch Jahre her. Und das war eine Sache zwischen ihm und deinem Vater. Deswegen kann er unmöglich einen Groll gegen dich hegen.«

»Und ob er kann«, seufze ich.

Als ich jünger war, hat mein Dad gelegentlich Schreinerarbeiten für die Saint Ambrose übernommen. In der Achten hat Grizz ihn mit der Anfertigung eines Einbauregals für sein Büro beauftragt. Aber nachdem Dad den Auftrag ausgeführt und Grizz die Rechnung gegeben hat, hat unser Schulleiter steif und fest behauptet, er hätte diesem Preis niemals zugestimmt und würde nur drei Viertel der Summe bezahlen. So ging es ein paar Tage hin und her, und als klar war, dass Grizz nicht nachgeben würde, hat Dad kurzen Prozess gemacht. Am darauffolgenden Wochenende hat er das komplette Regalsystem wieder abgebaut und die Wand neu gestrichen, sodass alles wieder aussah wie vorher. Bis auf die Nachricht, die auf Grizz’ Schreibtisch lag: Habe es mir anders überlegt und lehne den Auftrag ab.

So tickt mein Vater nun mal. Er ist der entspannteste Mensch auf der Welt, aber wenn er der Meinung ist, dass jemand zu weit geht, legt sich bei ihm von jetzt auf gleich ein Schalter um. Grizz kann von Glück sagen, dass er mit einem wieder abgebauten Regalsystem davongekommen ist, aber er hat das natürlich anders gesehen. Er war stinksauer und wird garantiert nicht im Traum daran denken, Noah Junior Talbots Sohn hunderttausend Dollar fürs College zu bewilligen.

»Na gut, dann ist Mr Griswell vielleicht nicht dein größter Fan«, sagt Regina. »Aber er ist ja sicher nicht der Einzige, der über die Vergabe des Stipendiums entscheidet, oder? Ms Kelso hat da auch noch ein ziemlich großes Wörtchen mitzureden. Vielleicht sogar das größte. Außerdem … hmmm, wie war das noch gleich …« Sie tippt sich ans Kinn und tut so, als würde sie angestrengt nachdenken. »War sie nicht neulich hier und hat dich bei einer bestimmten Sache um Hilfe gebeten? Nur dass du das blöderweise abgelehnt hast?«

»Vergiss es«, sage ich.

»Komm schon, Tripp.«

»Nein.«

»Du sagst Nein zu einem College-Stipendium?«

»Ich sage Nein zu dieser Arbeitsgruppe. Das ist einfach zu … weird«, sage ich kopfschüttelnd. Regina verschränkt die Arme vor der Brust und sieht mich streng an. »Im Ernst jetzt. Wir reden hier davon, dass ich beim Anlegen eines Gedenkgartens für einen Menschen mithelfen soll, den ich …« Ich schlucke schwer. »Den ich tot im Wald gefunden habe.«

Ich habe jahrelang versucht, diesen Tag zu vergessen – wenn auch aus anderen Gründen, als Regina annimmt. Ich kann es ihr deswegen nicht verübeln, dass sie meine Mitarbeit bei der Larkin-Gedenkgarten-AG für eine Chance hält und nicht für einen total beschissenen Albtraum.

»Das ist kein bisschen weird. Sondern eine schöne Idee, um an ihn zu erinnern«, sagt Regina. »Und vielleicht ist es sogar heilsam.« Ihre Stimme nimmt einen für ihre Verhältnisse geradezu sanften Ton an. »Du hast Heilung genauso verdient wie jeder andere, Tripp.«

Ich erwidere darauf nichts. Meine Kehle könnte genauso gut mit Zement gefüllt sein. Ich komme mit einigem klar, aber nicht mit einer Regina Young, die mir sagt, was ich verdient habe, ohne die leiseste Ahnung davon zu haben, was ich getan habe. »Außerdem weißt du ganz genau, dass Ms Kelso ein paar Jungs mit Muckis braucht«, schiebt sie hinterher. »So einen Garten anzulegen ist ein hartes Stück Arbeit, und ihr Jungs von der Saint Ambrose seid nicht gerade dafür bekannt, laut hier zu schreien, wenn es darum geht, irgendwo freiwillig mit anzupacken.« Sie kehrt hinter die Ladentheke zurück und sticht den Zeigefinger in meine Richtung. »Also hör auf rumzujammern und füll gefälligst das Antragsformular aus, wenn du nicht willst, dass ich deinen weißen Hintern vor die Tür setze.«

»Du bluffst«, sage ich, obwohl ich mir da gar nicht sicher bin. Ich würde diesen Job extrem ungern verlieren. Regina zahlt besser als irgendjemand sonst in Sturgis, und die Brightside Bakery ist so eine Art zweites Zuhause für mich. Eins, das viel sauberer ist und leckerer duftet als mein eigentliches Zuhause.

Die Türglocke bimmelt und ein halbes Dutzend Typen in gelb-blau gestreiften Trikots unter ihren Parkas stürmt lachend und sich gegenseitig schubsend herein. Die Lacrosse-Saison ist zwar eigentlich vorbei, aber die Indoor-Liga läuft noch auf vollen Touren. »Was geht, T.?«, ruft Shane mir mit dröhnender Stimme zu und lässt seine Tasche neben einen der großen Tische am Fenster fallen, bevor er sich meiner Chefin zuwendet und ihr sein charmantestes Lächeln schenkt. »Hey, Regina. Wir bekommen bitte alle Pop-Tarts, die Sie in der Auslage liegen haben.«

Regina schüttelt den Kopf. »Ihr kriegt zwei Stücke pro Nase und basta«, sagt sie, während die anderen Jungs schon angefangen haben, sich mit Servietten einzudecken und Getränke aus dem Selbstbedienungs-Kühlschrank zu holen. »Meine Stammgäste wollen auch noch was davon abhaben.«

Shane presst erschüttert eine Hand auf seine Brust und schüttelt sich eine dunkle Strähne aus den Augen. Mein Vater nennt ihn immer nur »Ronaldo«, nach irgendeinem europäischen Fußballstar, dem er angeblich ähnlich sieht. »Wie kann es sein, dass wir nach all dieser Zeit nicht zu Ihren Stammgästen zählen?«, sagt er.

»Zwei pro Nase«, wiederholt Regina streng, während ihre Mundwinkel gleichzeitig leicht nach oben zucken. Obwohl sich Shane in ihrer Gegenwart immer von seiner besten Seite zeigt, weiß sie nie, ob sie sich über ihn amüsieren oder von ihm genervt sein soll.

»Eines Tages …«, seufzt Shane und lässt sich in einen Stuhl fallen. »Eines glorreichen Tages, werden Sie mir so viele Pop-Tarts geben, wie ich will – dann endlich wird mein Leben vollkommen sein.«

»Dein Leben ist schon jetzt viel zu vollkommen«, sage ich, worauf er mir grinsend den Mittelfinger zeigt.

Regina zupft mich am Ärmel. »Ich muss die nächste Ladung Muffins in den Ofen schieben«, sagt sie. »Sei so lieb und bring Al nach hinten, ja?« Obwohl es in Sturgis niemanden juckt, ob Al im Essbereich rumliegt oder nicht – noch nicht mal die Leute vom Ordnungsamt unter Reginas Gästen –, hält sie sich an die Vorschriften und sorgt dafür, dass er ins Hinterzimmer kommt, sobald es voller wird.

»Wird erledigt, Ma’am.« Ich salutiere, aber sie verschwindet kommentarlos in der Küche. Al fällt wie immer darauf rein, als ich ihn mit einem Cookie ins Büro locke und ihm dann stattdessen bloß eine Schüssel Wasser als Trostpreis hinstelle. Anschließend gehe ich wieder hinter die Theke und bonge die Riesenbestellung der Jungs in die Kasse. Bezahlt wird wie immer mit einem Stapel von Kreditkarten.

Als ich gerade fertig bin und alle sich zum Essen hingesetzt haben, geht erneut die Türglocke und ein Mädchen kommt herein. »Schluss mit lustig, Shaney«, höre ich einen der Typen murmeln. »Deine Frau ist hier.«

Shanes Grinsen verrutscht nur für eine Millisekunde, bevor er ihr strahlend ein »Hey, Babe« zuruft und den Kuss erwidert, den Charlotte ihm zur Begrüßung gibt. »Willst du auch ein Pop-Tart?«

»Nein, nur einen Kaffee«, sagt Charlotte. Sie trägt einen schwarzen Mantel mit absurd vielen Schnallen und Knöpfen und lässt sich alle Zeit der Welt, um sie zu öffnen, bevor sie ihn über die Rückenlehne eines freien Stuhls legt.

»Schwarz mit Honig?«, frage ich, als sie zur Theke kommt.

Sie lehnt sich mit der Hüfte dagegen. »Du kennst mich so gut.«

»Dir ist klar, was für eine schräge Kombi das ist, oder? Ich arbeite jetzt schon seit fast zwei Jahren hier und kenne niemanden außer dir, der seinen Kaffee mit Honig trinkt.«

Charlotte lächelt. »Ich hebe mich eben gern von der Masse ab.«

Was ihr noch nie schwergefallen sein dürfte. Charlotte gehört zu den Mädchen, denen die Leute schon ihr ganzes Leben lang sagen: Du solltest unbedingt als Model arbeiten. Diese peinlichen Phasen, die andere Teenager durchmachen, sind Charlotte Holbrook gänzlich fremd. Dabei ist es nicht so, als wäre irgendetwas an ihr wirklich außergewöhnlich. Als Regina mich einmal gebeten hat, ihr Shanes Freundin zu beschreiben, habe ich gesagt: »Sie ist hübsch. Braune Haare, blaue Augen, ein bisschen größer als du.« Dann ist Charlotte das erste Mal in den Laden gekommen und Regina hat kopfschüttelnd vor sich hin gemurmelt: »Hübsch … Dieses Mädchen ist so hübsch, wie der Mount Everest hoch ist.«

»Warst du heute schon im Intranet?«, fragt Charlotte, während ich ihren Kaffee mache.

»Nein. Es sind Winterferien«, erinnere ich sie.

»Ich weiß, aber heute sind die Klassenlisten veröffentlich worden, und ich wollte wissen, mit wem ich mein letztes Schulhalbjahr verbringen werde.« Als ich bloß die Augen verdrehe und ein leises Schnauben ausstoße, gibt sie mir einen Klaps auf den Arm. »Hallo? Es gibt Leute, die interessiert so was. Jedenfalls – rate mal, welchen Namen ich auf der Liste entdeckt habe.«

»Welchen?« Ich öffne die Kappe der Honigflasche und drücke einen Strahl in Charlottes Tasse.

»Brynn Gallagher.« Charlottes Blick wandert zu Shane, der genau in dem Moment laut auflacht, sodass sie nicht mitbekommt, wie mir fast die Honigflasche aus der Hand fällt. Ich glaube nicht, dass Charlotte weiß, wie gut Brynn und ich früher befreundet waren; in all den Jahren, die wir beide schon zusammen abhängen, haben wir exakt keinmal über Brynn Gallagher gesprochen.

»Wie bitte?«

»Brynn Gallagher«, wiederholt sie und richtet ihre Aufmerksamkeit wieder auf mich. Dann runzelt sie die Stirn. »Tripp, das ist viel zu viel.«

Shit, sie hat recht. Das ist eindeutig eine Überdosis Honig. »Sorry«, sage ich, stelle die Tasse in die Spüle und gieße ihr in eine andere noch mal neuen Kaffee ein. Ich brauche gar nicht erst zu versuchen, sie davon zu überzeugen, ihn trotzdem zu trinken. Charlotte versteht keinen Spaß, was das Verhältnis von Kaffee und Honig angeht. »Hast du gerade ›Brynn Gallagher‹ gesagt?«

»Sogar zweimal, ja.« Charlotte überwacht mit strengem Blick meinen zweiten Versuch.

»Seltsam«, sage ich so locker wie möglich, weil ich auf gar keinen Fall will, dass Charlotte sich fragt, warum ich plötzlich unfähig bin, die einfachste Aufgabe auszuführen. »Die wohnt doch gar nicht mehr hier.«

Charlotte zuckt mit einer Schulter. »Vielleicht sind ihre Eltern wieder hergezogen.«

»Pech für sie«, sage ich und stelle einen perfekt zubereiteten Honigkaffee vor sie hin. »Bitte schön.«

»Danke, Tripp.« Charlotte dreht sich um, ohne zu bezahlen. Sie weiß, dass ich den Kaffee auf Shanes Karte setze. Ich schaue ihr hinterher, als sie an seinen Tisch zurückkehrt, aber statt ihren Mantel vom Stuhl zu nehmen, bleibt sie mit erwartungsvollem Lächeln stehen, bis einer der Jungs neben Shane eins weiter rutscht und seinen Platz für sie frei macht.

Charlotte lässt Shane keinerlei Freiraum. Das ist schon so, seit die beiden Ende der achten Klasse zusammengekommen sind. Aber in letzter Zeit habe ich immer öfter das Gefühl, dass ihn diese Zweisamkeit nach dem Klettverschlussprinzip allmählich fertigmacht.

Ich bilde mir ein, einen leicht verkniffenen Zug um seinen Mund zu sehen, als Charlotte sich neben ihn setzt, aber im nächsten Moment fällt die Anspannung von ihm ab, er zwinkert ihr zu und lächelt. Vielleicht sehe ich ja nur Gespenster.

Es ist auch nicht so, als hätte ich ihn jemals darauf angesprochen. Shane, Charlotte und ich sind zwar seit fast vier Jahren immer gemeinsam unterwegs, aber unsere Beziehung ist komplett oberflächlich. Wir reden über die Schule, über irgendwelche Trends auf TikTok, Sport oder Charlottes Lieblingsthema: Shane und Charlotte. Die Liste der Dinge, über die wir nicht reden, ist sehr viel länger und besonders ein Thema ist absolut tabu. Es gibt da nämlich eine ungeschriebene Regel, an die wir uns seit der achten Klasse halten.

Wir sprechen niemals über das, was an jenem Tag im Wald passiert ist.

TRIPP

VIER JAHRE ZUVOR

Es ist Mittwochnachmittag und ich stehe in dem kleinen Birkenhain im Wald hinter der Saint Ambrose. Durch meine Earbuds dröhnt Musik, und ich beobachte, wie mein Atem in der Luft zu kleinen Dampfwölkchen kondensiert, während ich auf Shane Delgado warte. Für fast Mitte April ist es ungewöhnlich kalt, als hätte der Winter beschlossen, in die Verlängerung zu gehen. Entsprechend spärlich ist das Grün an den Bäumen. Vielleicht nicht unbedingt der perfekte Zeitpunkt, um Blätter »zur Abbildung der Artenvielfalt in dieser Gegend« zu sammeln, wie unsere Biologielehrerin Ms Singh uns aufgetragen hat, aber mich fragt ja keiner.

Die Klarsichthüllen in meinem Ordner sind trotzdem schon gut gefüllt – alles Blätter, die ich heute Morgen bei uns im Garten gesammelt habe. Ich dachte mir, ein kleiner Vorsprung könnte nichts schaden, schließlich bin ich schon seit Januar Shanes Laborpartner und weiß genau, dass am Ende sowieso die ganze Arbeit an mir hängen bleiben wird.

Shane gehört zu den Schülern der Saint Ambrose, die sich auf die faule Haut legen können, weil sie nicht von einem Stipendium abhängig sind. Er muss sich um überhaupt nichts Sorgen machen. Tut er auch nicht. Seine Tiefenentspanntheit geht sogar so weit, dass er gelegentlich in der Garderobe unseres Klassenzimmers ein kleines Nickerchen hält. Selbst die Lehrer reißen Witze darüber, aber wehe, wenn ich mich mal kurz aufs Ohr hauen würde.

Ich weiß, dass es nichts bringt, auf jemanden wie Shane neidisch zu sein, aber heute kann ich nichts dagegen tun. Heute würde ich sonst was dafür geben, er zu sein oder sonst jemand, egal wer – Hauptsache nicht ich selbst.

4

TRIPP

Bei meiner Vernehmung nach dem Mord an Mr Larkin habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Polizeistation von innen gesehen. Wir hatten völlig aufgelöst unsere Eltern angerufen – oder, na ja, eigentlich nur Shanes Eltern, obwohl die beiden, im Gegensatz zu meinem Vater, in Boston arbeiten und noch gar nicht wieder zu Hause waren. Aber uns allen war klar, dass mein Dad definitiv nicht der Richtige war, um mit so einer Situation umzugehen. Die Delgados haben dann die Polizei in Sturgis kontaktiert, kurz darauf hielt ein Streifenwagen auf dem Parkplatz der Saint Ambrose und wir haben die Beamten zu Mr Larkins Leiche geführt. Die ganze Situation war so surreal, dass ich mich kaum noch daran erinnern kann. Erst als wir zur Polizeistation gebracht wurden, um unsere Aussagen zu machen, konnte ich wieder halbwegs klar denken.

Die Polizei hatte in der Zwischenzeit meinen Vater informiert. Sobald er auf die Wache kam, wurde ich von Shane und Charlotte getrennt und in einen kleinen Raum gebracht. Obwohl ich mit so was natürlich keinerlei Erfahrung hatte, wusste ich sofort, dass sie überprüfen wollten, ob unsere jeweiligen Aussagen sich deckten. Ich verdrängte den Anblick von Mr Larkin aus meinem Kopf und beantwortete die Fragen, die Officer Patz mir stellte, so gut ich konnte. Damals habe ich ihn noch auf ungefähr Anfang vierzig geschätzt, also ungefähr auf das Alter meines Dads, weil die meisten Erwachsenen für mich alt aussahen. Erst recht, wenn sie Geheimratsecken hatten. Später erfuhr ich, dass er damals erst fünfundzwanzig gewesen ist, genau wie Mr Larkin.

»Aus welchem Grund seid ihr denn eigentlich im Wald gewesen, Tripp?«

»Wir sollten Blätter für ein Biologieprojekt sammeln.« Ich zeigte ihm meinen Ordner, den mir einer der Beamten vorübergehend abgenommen und nach eingehender Untersuchung wieder zurückgegeben hatte.

»Bist du mit Shane und Charlotte befreundet oder warum wart ihr zusammen dort?«

»Shane ist mein Projektpartner und er und Charlotte kennen sich gut.«

»Und warum haben die beiden keinen Ordner dabeigehabt?«

Weil sie wussten, dass ich die ganze Arbeit für sie mit erledigen würde. Das war zwar die Wahrheit, aber ich habe sie für mich behalten, weil von den Stipendiaten der Saint Ambrose Dankbarkeit erwartet wird, keine Verbitterung. »Sie hatten ihre vergessen«, antwortete ich stattdessen.

»Und wer war Charlottes Projektpartner?«

Vor Brynn Gallagher gab es kein Entkommen; sie war selbst dann präsent, wenn sie nicht da war. »Das weiß ich nicht«, sagte ich bloß und Officer Patz hakte nicht nach.

»Seid ihr drei die ganze Zeit zusammen gewesen oder habt ihr euch auch mal getrennt?«

Als Lisa Marie noch bei uns gewohnt hat, hat sie es zwar meinem Vater überlassen, mir die grundlegenden Fertigkeiten des Lebens beizubringen – wie man sich die Zähne putzt oder sich Cornflakes zum Frühstück macht –, aber ich habe trotzdem ein paar Dinge von ihr aufgeschnappt. Sie redete selten direkt mit mir, sondern eher in meine ungefähre Richtung, aber ich habe jedes ihrer Worte aufgesaugt. »Die Welt wäre ein glücklicherer Ort, wenn mehr Leute wüssten, wann es besser ist, den Mund zu halten«, hat sie öfter gesagt.»Andauernd wird geredet. Man stellt jemandem eine einfache Frage und kriegt gleich seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Wen interessiert’s? Sag einfach Ja oder Nein! Es spielt noch nicht mal eine Rolle, ob es die Wahrheit ist.«

Ich rieb Daumen und Zeigefinger aneinander und sagte: »Wir sind die ganze Zeit zusammen gewesen.«

»Ihr habt euch noch nicht mal für ein oder zwei Minuten getrennt?

»Nein.«

»Und wie seid ihr auf Mr Larkins Leiche gestoßen?«

Ich wusste, dass das der entscheidende Teil war, deswegen habe ich mir ein paar Sekunden Zeit gelassen, um meine Gedanken zu sortieren. »Wir waren in der Nähe vom Shelton Park – Sie wissen schon, wo manchmal Leute sitzen und Vögel beobachten? Da lag ein riesiger Ast am Boden, der vielleicht bei einem Unwetter runtergekracht war, und Charlotte meinte, dass wir von dem ein paar Blätter abreißen könnten, an die wir anders nicht drangekommen wären. Als wir darauf zugingen, haben wir etwas Weißes dahinter gesehen. Das war ein Sneaker.«

»Habt ihr sofort erkannt, dass es ein Sneaker war?«

»Nein, ich hab es erst für Müll gehalten, eine Plastiktüte oder so was. Aber als wir näher ran sind …«

»Wie viel näher ran?«

»Kann ich nicht genau sagen. Nah genug, um zu erkennen, dass es ein Sneaker war.«