9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Die ONE OF US IS LYING-Reihe

- Sprache: Deutsch

Willkommen zurück an der Bayview High. Gib's zu. Du hast es vermisst.

Es ist ein Jahr her, seit Simon Kelleher starb. Maeve ist in der elften Klasse an der Bayview High. Über Simons Tod und dessen Folgen wird kaum mehr geredet. Da taucht ein anonymes Wahrheit-oder-Pflicht-Spiel auf, das die gesamte Schülerschaft in Atem hält. Jeder, der nicht mitspielt, wird bloßgestellt. Doch als Maeve an der Reihe ist, weigert sie sich, mitzumachen — das virtuelle Spiel, ausgerichtet von »DarkestMind«, lässt bei ihr alle Alarmglocken läuten. Und dann sind sie plötzlich wieder da: die Schaulustigen. Die Reporter. Die Polizei. Denn es hat wieder einen Toten gegeben …

Die furiose Fortsetzung des Weltbestsellers »One of us is lying«! Atemlos und raffiniert sind die Thriller von Karen M. McManus, die weltweit die Fans begeistern. Mit meisterhaft geplotteten Wendungen und einnehmenden, komplexen Figuren garantieren ihre Bücher eine Suchtgefahr, der man sich nicht entziehen kann.

Karen M. McManus bei cbj & cbt:

One Of Us Is Lying

Two Can Keep A Secret

One Of Us Is Next

The Cousins

You will be the death of me

Nothing more to tell

One of us is back

Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 573

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

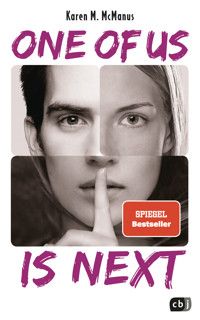

Karen M. McManus

ONE OF US

IS NEXT

Aus dem Amerikanischen

von Anja Galić

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2020 by Karen M. McManus, LLC

Published by Arrangement with Karen M. McManus

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »One of us is next« bei Delacorte Press, an imprint of Random House Children’s Books, New York.

© 2020 für die deutschsprachige Ausgabe cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Aus dem Amerikanischen von Anja Galić

Lektorat: Katarina Ganslandt

Umschlaggestaltung: © Suse Kopp, Hamburg, unter Verwendung mehrerer Motive von GettyImages (imagefruit, Westend61, Igor Ustynskyy)

he • Herstellung: MJ

Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach

ISBN 978-3-641-24631-0V002

www.cbj-verlag.de

Für Mom und Dad

ERSTER TEIL

Freitag, 6. März

REPORTERIN(steht am Rand einer gewundenen Straße, im Hintergrund ist ein großes weißes Stuckgebäude zu sehen): Guten Morgen. Liz Rosen hier, von Channel Seven News. Wir berichten live aus der Bayview Highschool, deren Schüler unter Schock stehen, nachdem einer ihrer Mitschüler gestern plötzlich verstorben ist. Es ist der zweite tragische Tod eines Jugendlichen innerhalb der letzten achtzehn Monate, den die Kleinstadt Bayview zu verkraften hat. Die Stimmung vor dem Schulgebäude hat etwas von einem erschütternden Déjà-vu.

(Kameraschwenk zu zwei Schülerinnen; eine wischt sich Tränen von den Wangen, die andere wirkt wie versteinert.)

WEINENDES MÄDCHEN: Das … das ist so schrecklich. Ich meine, mir kommt es fast so vor, als würde ein Fluch auf Bayview liegen. Zuerst Simon, und jetzt das.

STOISCHES MÄDCHEN: Das hier ist was ganz anderes als das, was mit Simon passiert ist.

REPORTERIN(hält ihr Mikro dem weinenden Mädchen hin): Hast du den verstorbenen Schüler gut gekannt?

WEINENDES MÄDCHEN: Na ja, gut nicht gerade. Eigentlich fast gar nicht. Ich bin in der Neunten und erst dieses Jahr auf die Highschool gekommen.

REPORTERIN (wendet sich an das andere Mädchen): Und was ist mit dir?

STOISCHES MÄDCHEN: Ich glaube nicht, dass wir mit Reportern reden sollten.

Zehn Wochen davor

Reddit, Subforum »Die Rache ist Mein«

Thread erstellt von Bayview2020

Hey.

Ist das hier dieselbe Gruppe, in der Simon Kelleher früher gepostet hat?

–Bayview2020

Glückwunsch.

Ein und dieselbe.

–Darkestmind

Warum seid ihr umgezogen? Und warum gibt es hier so gut wie keine Posts?

–Bayview2020

Zu viele Gaffer und Reporter im alten Forum.

Außerdem haben wir schärfere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Lektion gelernt von unserem Freund Simon.

Schließe mal aus deinem Nutzernamen, dass du ihn kennst?

–Darkestmind

Jeder kennt Simon. Hat ihn gekannt. Aber es ist nicht so, als wären wir befreundet gewesen.

–Bayview2020

Okay. Was führt dich dann hierher?

–Darkestmind

Weiß nicht. Bin bloß zufällig drüber gestolpert.

–Bayview2020

Von wegen. Das ist kein Forum, über das man einfach so stolpern kann. Wir sind nicht leicht zu finden. Immerhin geht es hier um Rache.

Du bist aus einem bestimmten Grund hier.

Wegen was? Oder sollte ich lieber sagen: wegen wem?

–Darkestmind

Wem ist schon richtig.

Dieser Jemand hat etwas Schreckliches getan.

Es hat mein Leben zerstört. Und das von vielen anderen.

Aber er ist einfach damit durchgekommen.

Und ich kann nichts dagegen tun.

–Bayview2020

Kenne ich.

Wir haben viel gemeinsam.

Es ist zum Kotzen, wenn ein Mensch, der dein Leben zerstört hat, einfach so weiterlebt wie immer.

Als ob das, was er getan hat, keine Rolle spielt.

Aber ich muss deiner Schlussfolgerung widersprechen.

Man kann immer etwas tun.

–Darkestmind

1

Meine Schwester hält mich für eine Slackerin. Sie spricht es nicht offen aus – oder, genauer, schreibt es mir so nicht in ihren Textnachrichten –, aber ich kann es deutlich zwischen den Zeilen lesen:

Hast du dir die Liste mit den Colleges schon angeschaut, die ich dir geschickt habe?

Klar, du hast noch ein gutes halbes Jahr bis zur Zwölften, aber es ist trotzdem nicht zu früh, schon jetzt mit der Suche anzufangen. Eigentlich bist du fast schon ein bisschen spät dran.

Wir könnten uns zusammen ein paar Colleges anschauen, wenn ich zu Ashtons Junggesellinnenabschied nach Hause komme.

Ich finde ja, du solltest dich irgendwo komplett außerhalb deiner Komfortzone bewerben.

Wie wäre es zum Beispiel mit der University of Hawaii?

Ich schaue von den Nachrichten auf, die in kurzen Abständen auf meinem Handy eingehen, und begegne Knox Myers’ fragendem Blick. »Bronwyn ist der Meinung, ich soll mich an der University of Hawaii bewerben«, berichte ich, worauf er sich fast an der Empanada verschluckt, von der er gerade abgebissen hat.

»Ihr ist aber schon klar, dass Hawaii eine Inselgruppe ist, oder?« Er greift hastig nach einem Glas Wasser und trinkt es in einem Zug halb leer. Die Empanadas im Café Contigo sind geradezu legendär in Bayview, aber auch eine Herausforderung, wenn man nicht an scharfes Essen gewöhnt ist. Was Knox, der in der Middle School aus Kansas hierhergezogen ist und immer noch am liebsten Aufläufe mit Pilz-Sahnesoße isst, definitiv nicht ist. »Hat sie vergessen, dass du Strände hasst?«

»Ich hasse sie nicht«, protestiere ich. »Ich bin nur kein Fan von Sand. Oder zu viel Sonne. Oder gefährlichen Strömungen. Oder Meerestieren.« Knox’ Augenbrauen klettern bei jedem Satz ein Stück höher. »Was? Du bist doch derjenige gewesen, der mich dazu gebracht hat, Das Grauen aus der Tiefe zu schauen«, erinnere ich ihn. »Meine Thalassophobie ist also hauptsächlich deine Schuld.« Letzten Sommer war ich ein paar Monate mit Knox zusammen. Er war mein erster und bis jetzt auch einziger fester Freund. Leider waren wir beide zu unerfahren, um zu merken, dass wir eigentlich gar nicht richtig ineinander verliebt waren. Wir haben die meiste Zeit damit verbracht, irgendwelche Dokus auf dem Science Channel zu schauen, was uns viel früher hätte klarmachen sollen, dass wir als gute Freunde deutlich besser taugen.

»Du hast mich überzeugt«, gibt Knox trocken zurück. »Bewirb dich für Hawaii. Ich freue mich jetzt schon drauf, dein mit Sicherheit aus tiefstem Herzen kommendes Bewerbungsschreiben zu lesen, wenn du es einreichen musst …« Er beugt sich vor und schiebt mit Nachdruck hinterher: »Nächstes Jahr.«

Ich seufze und trommle mit den Fingern auf der mit bunten Mosaiksteinchen besetzten Tischplatte. Das Café Contigo ist ein argentinisches Lokal, die Wände sind dunkelblau gestrichen, die Decke ist mit geprägten Zinnplatten verkleidet, und eine aromatische Mischung aus süßen und pikanten Düften erfüllt die Luft. Von zu Hause brauche ich nur knapp zehn Minuten hierher. Seit Bronwyn in Yale studiert und es bei uns plötzlich viel zu still wurde, ist es zu meinem Stammcafé geworden. Ich mag die freundliche Geschäftigkeit, die hier herrscht, und dass sich niemand daran stört, wenn ich drei Stunden lang nur Kaffee bestelle, während ich Hausaufgaben mache. »Bronwyn findet, dass ich schon spät dran bin«, sage ich zu Knox.

»Klar. So wie ich Bronwyn einschätze, hatte sie ihre Uni-Bewerbung bestimmt auch schon seit dem Kindergarten fix und fertig in der Schublade liegen«, sagt er. »Entspann dich. Wir haben noch jede Menge Zeit.« Mit seinen siebzehn Jahren ist Knox genau wie ich älter als die meisten anderen in der elften Jahrgangsstufe. In seinem Fall liegt das daran, dass er im Kindergarten ziemlich klein für sein Alter war, weshalb seine Eltern ihn später eingeschult haben. In meinem, dass ich meine halbe Kindheit mit Leukämie im Krankenhaus verbracht habe.

»Davon muss man wohl ausgehen.« Ich greife nach Knox’ leerem Teller, um ihn auf meinen zu stellen, und stoße dabei aus Versehen den Salzstreuer um. Ohne nachzudenken, nehme ich sofort eine kleine Prise der auf dem Tisch verstreuten Kristalle zwischen Daumen und Zeigefinger und werfe sie mir über die Schulter, um Unglück abzuwenden, wie Ita es mir beigebracht hat. Meine Großmutter ist extrem abergläubisch. Einige ihrer Rituale hat sie aus Kolumbien mitgebracht, die übrigen hat sie sich in den dreißig Jahren angeeignet, die sie mittlerweile schon hier lebt. Ich habe mich immer strikt an ihre Regeln gehalten, als ich noch jünger war – vor allem, während der Zeit, in der ich so krank gewesen bin. Wenn ich das Perlenarmband trage, das Ita mir geschenkt hat, wird diese Untersuchung nicht wehtun. Wenn ich nicht auf die Risse im Asphalt trete, wird die Anzahl meiner weißen Blutkörperchen normal sein. Wenn ich an Silvester um Mitternacht zwölf Weintrauben esse, werde ich dieses Jahr nicht sterben.

»Es wäre auch nicht das Ende der Welt, wenn du nicht sofort anfangen würdest zu studieren.« Knox lehnt sich in seinem Stuhl zurück und schiebt sich eine Strähne seiner dichten braunen Haare aus der Stirn. Er ist so dünn und knochig, dass er selbst nach seiner eigenen Portion Empanadas und der Hälfte von meiner immer noch ausgehungert aussieht. Wenn er mich zu Hause besucht, versuchen meine Eltern ihn jedes Mal zu mästen. »Gibt viele Leute, die sich erst mal Zeit lassen.« Sein Blick wandert durch den Raum und landet auf Addy Prentiss, die gerade aus der Küche kommt und auf einer Hand ein Tablett balanciert.

Ich schaue einen Moment zu, wie Addy sich ihren Weg durch das Café bahnt und mit geübter Leichtigkeit Teller mit Essen vor die Gäste stellt. An Thanksgiving hat die True-Crime-Nachrichtenshow Mikhail Powers Investigates eine Sondersendung mit dem Titel »Die Bayview Four: Was aus ihnen geworden ist« ausgestrahlt, in der sich auch Addy das erste Mal öffentlich zu Wort gemeldet hat. Ich nehme an, sie hat geahnt, dass die Produzenten vorhatten, sie als diejenige aus der Gruppe zu präsentieren, die am wenigsten Ambitionen hat – meine Schwester hat es nach Yale geschafft, Cooper hat ein schlagzeilenträchtiges Sportstipendium an der Cal State Fullerton bekommen, sogar Nate hat sich an einem Community College eingeschrieben –, und dagegen wollte sie sich wehren. Ich war echt stolz auf sie. Adelaide Prentiss hat ihnen keine Chance gegeben, sie mit der Schlagzeile »Die besten Tage der ehemaligen Schönheitskönigin der Bayview High sind anscheinend gezählt« zu verheizen.

»Wenn man weiß, wie es nach dem Abschluss für einen weitergehen soll, ist es großartig, gleich ein Studium zu beginnen«, sagte sie in dem Interview, das im Café Contigo gedreht wurde. Sie saß auf einem Hocker, hinter sich die Tafel, auf der mit bunter Kreide die Tagesgerichte aufgelistet waren. »Aber warum soll man ein Vermögen für ein Diplom ausgeben, mit dem man möglicherweise nie etwas anfängt, weil man noch gar nicht weiß, was man später mal wirklich machen will? Es ist keine Schande, mit achtzehn noch nicht sein ganzes Leben durchgeplant zu haben.«

Oder mit siebzehn. Ich spähe argwöhnisch zu meinem Handy. Ist garantiert nur eine Frage der Zeit, bis Bronwyn ihre nächste Nachrichtensalve abfeuert. Ich liebe meine Schwester über alles, aber ihr Perfektionismus ist unmöglich zu toppen.

Mittlerweile ist es Abendessenszeit und das Café beginnt sich zu füllen. Als alle Tische bis auf den letzten Platz besetzt sind, schaltet jemand auf den an den Wänden montierten Flatscreens zur Übertragung des Saisonauftakts der Cal-State-Fullertons-Baseballmannschaft. Addy hält mit ihrem fast leeren Tablett inne, schaut sich im Lokal um und lächelt, als sie meinem Blick begegnet. Sie steuert auf unseren Ecktisch zu und stellt einen kleinen Teller mit Alfajores zwischen uns. Die mit Dulce de leche gefüllten Doppelkekse sind eine Spezialität des Hauses und das Einzige, was Addy in den neun Monaten, die sie hier jetzt schon arbeitet, sogar gelernt hat, selbst zu backen.

Knox und ich strecken gleichzeitig die Hände nach der Köstlichkeit aus. »Kann ich euch sonst noch was bringen?«, fragt Addy und streicht sich eine Strähne ihrer silberpink leuchtenden Haare hinters Ohr. Sie hat im letzten Jahr verschiedene Farben ausprobiert, kehrt aber immer wieder zu Pink oder Violett zurück. »Falls ja, solltet ihr eure Bestellung besser jetzt gleich aufgeben. Sobald Cooper seinen Einsatz hat, legen wir alle eine kleine Pause ein.« Sie wirft einen Blick auf die Uhr an der Wand. »Also in ungefähr fünf Minuten.«

Ich schüttle den Kopf. Knox steht auf und wischt sich ein paar Krümel von seinem grauen Lieblingssweatshirt. »Danke, für mich auch nicht, aber gut, dass du mich erinnerst. Dann gehe ich vorher noch schnell auf Toilette.« Er sieht mich an. »Hältst du mir meinen Platz frei, Maeve?«

»Klar.« Ich lege meine Tasche auf seinen Stuhl.

Addy schaut zu einem der Bildschirme und lässt beinahe ihr Tablett fallen. »Oh mein Gott! Da ist er ja schon!«

Jeder Flatscreen im Restaurant zeigt dasselbe Bild: Cooper Clay, der zum Mound läuft, um sich als startender Pitcher für sein erstes Baseballspiel am College aufzuwärmen. Ich habe Cooper zuletzt an Weihnachten gesehen, das ist noch nicht mal zwei Monate her, aber er wirkt irgendwie größer, als ich ihn in Erinnerung habe. So attraktiv wie eh und je, aber mit einem entschlossenen Funkeln in den Augen, das ich noch nie so an ihm gesehen habe. Wobei ich zugeben muss, dass ich Cooper bei seinen Spielen bisher auch noch nie in Großaufnahme beobachten konnte.

Ich kann den Kommentator über das Stimmengewirr im Café nicht verstehen, mir aber ungefähr vorstellen, was er sagt. Coopers Debut ist aktuell das Topthema im College-Baseball und schlägt auch in den Medien so große Wellen, dass ein lokaler Kabelsportsender das komplette Spiel überträgt. Ein Teil des Rummels um seine Person ist sicher der traurigen Berühmtheit der Bayview Four und der Tatsache geschuldet, dass er einer der wenigen Baseballspieler ist, die sich offen zu ihrer Homosexualität bekennen, aber davon abgesehen hat er sich während der Trainingsphase in absoluter Höchstform gezeigt. Die Sportanalysten spekulieren sogar schon darüber, ob er nicht vielleicht Chancen hat, in die Profiliga aufzusteigen, bevor er seine erste College-Saison beendet hat.

»Unser Superstar geht endlich seiner Bestimmung nach«, sagt Addy mit liebevollem Blick, als Cooper auf dem Bildschirm seine Kappe zurechtrückt. »Okay. Ich muss noch eine letzte Runde an meinen Tischen drehen, dann setze ich mich zu euch.« Das Tablett unter den Arm geklemmt und den Bestellblock in der Hand, bahnt sie sich einen Weg durch das Restaurant, aber die Aufmerksamkeit im Raum hat sich bereits vom Essen auf das Baseballspiel verlagert.

Mein Blick ist auch auf den Fernseher geheftet, obwohl inzwischen von Cooper zu einem Interview mit dem Coach der gegnerischen Mannschaft geschaltet wurde. Wenn Cooper gewinnt, wird es ein gutes Jahr werden. Ich versuche diesen Gedanken sofort wieder aus meinem Kopf zu verbannen, weil ich es nicht schaffen werde, das Spiel zu genießen, wenn ich es als Wette gegen das Schicksal benutze.

Neben mir schrappt ein Stuhl über den Boden und eine vertraute schwarze Lederjacke streift meinen Arm. »Alles klar, Maeve?«, fragt Nate Macauley, während er sich setzt. Sein Blick wandert über die mit Natriumchloridkristallen übersäte Tischplatte. »Oh-oh. Salzmassaker. Wir sind dem Untergang geweiht, oder?«

»Ha … ha«, sage ich, muss mir aber ein Grinsen verkneifen. Nate ist für mich zu so einer Art großem Bruder geworden, seit er und Bronwyn vor fast einem Jahr zusammengekommen sind, da gehören kleine Frotzeleien einfach dazu. Unser Verhältnis ist ungetrübt, obwohl sie gerade zum dritten Mal, seit Bronwyn ihr Studium angefangen hat, »eine Beziehungspause« einlegen. Nachdem die beiden sich den ganzen letzten Sommer den Kopf darüber zerbrochen haben, ob eine Fernbeziehung über dreitausend Meilen überhaupt funktionieren kann, haben sie einen Modus für sich gefunden, in dem sie abwechselnd immer wieder für eine Weile unzertrennlich sind, irgendwann anfangen sich zu streiten, Schluss machen und sich am Ende wieder versöhnen. Seltsam, aber für sie scheint es zu funktionieren.

Nate grinst bloß und wir versinken in einvernehmlichem Schweigen. Mit ihm ist es immer total unkompliziert, genau wie mit Addy und den anderen Freunden von Bronwyn. Unseren Freunden, wie sie immer betont, aber das stimmt so nicht. Es sind zuerst ihre Freunde gewesen und ohne sie wären sie sicher nicht meine geworden.

In diesem Moment geht auf meinem Handy eine weitere Nachricht von ihr ein. Hat das Spiel schon angefangen?

Geht gleich los, tippe ich. Cooper hat sich gerade warm gemacht.

Was für ein Mist, dass die das auf ESPN nicht übertragen. Ich würde es mir so gern auch anschauen!!! Pacific Coast Sports Network strahlt sein Programm leider nicht in New Haven, Connecticut aus, sondern nur im Großraum San Diego.

Ich nehme es doch für dich auf, erinnere ich sie.

Schon, aber das ist nicht dasselbe.

Ich weiß :(

Ich stecke mir den letzten Keks in den Mund und starre so lange auf die drei tanzenden grauen Punkte in ihrer Sprechblase, bis ich mir sicher bin, dass ich weiß, was als Nächstes kommt. Bronwyn tippt Nachrichten normalerweise in Lichtgeschwindigkeit. Sie zögert nur dann, wenn sie kurz davor ist, etwas zu schreiben, von dem sie denkt, dass sie es besser nicht schreiben sollte – und im Moment gibt es nur eine Sache auf der Liste von Dingen, über die sie sich Stillschweigen auferlegt hat.

Und prompt: Ist Nate auch da?

Meine Schwester wohnt zwar nicht mehr im Zimmer neben meinem, aber das heißt nicht, dass ich ihr nicht trotzdem noch das Leben schwer machen kann. Wer soll das sein?, antworte ich und schaue dann zu Nate rüber. »Soll dich von Bronwyn grüßen«, sage ich.

Seine dunkelblauen Augen blitzen auf, aber seine Miene bleibt ausdruckslos. »Grüße zurück.«

Ich glaube, ich verstehe ihn. Egal wie viel einem ein Mensch bedeutet – wenn er plötzlich so weit weg ist, ist es nicht mehr dasselbe. Mir geht es mit Bronwyn irgendwie auch so. Aber Nate und ich reden nicht über die Dinge, die uns im tiefsten Inneren beschäftigen. Das haben wir nie getan – außer mit Bronwyn –, deswegen schneide ich bloß eine Grimasse und sage: »Du weißt schon, dass es ungesund ist, seine Gefühle zu verdrängen.«

Bevor Nate antworten kann, kommt Knox an unseren Tisch zurück. Addy zieht einen Stuhl zu uns heran, und vor mir materialisiert sich wie aus dem Nichts ein Teller mit einem Riesenberg Tortillachips, der mit Rindfleischstreifen und Chimichurri bedeckt und mit Käse überbacken ist – die Nacho-Version des Café Contigo.

Als ich den Kopf hebe und in die Richtung schaue, aus der sie gekommen ist, begegne ich tiefbraunen Augen. »Nervenfutter fürs Spiel«, sagt Luis Santos und wirft sich das Geschirrtuch, mit dem er den heißen Teller getragen hat, über die Schulter. Luis ist Coopers bester Freund und war bis zu ihrem Abschluss letztes Jahr als Catcher sein Partner im Baseballteam der Bayview High. Das Contigo gehört seinen Eltern. Er jobbt hier neben seinem Studium am City College, und seit ich diesen Ecktisch zu meinem zweiten Zuhause auserkoren habe, sehe ich Luis öfter als zu den Zeiten, als wir noch zusammen zur Schule gingen.

Knox stürzt sich auf die Nachos, als hätte er vor fünf Minuten nicht schon anderthalb Portionen Empanadas und einen Teller Kekse verputzt. »Vorsicht heiß«, warnt Luis und setzt sich auf den Stuhl mir gegenüber. Mir schießt sofort ein Oh ja, das bist du zweifellos durch den Kopf. Leider habe ich eine peinliche Schwäche für gut aussehende Sportler, bei deren Anblick sofort das zwölfjährige Fangirl in mir erwacht. In der Neunten habe ich mal für einen Typen aus dem Basketballteam geschwärmt, der meine Gefühle bedauerlicherweise nicht erwiderte, was mir einen zutiefst demütigenden Post in Simon Kellehers Gerüchte-App eingebracht hat. Man sollte meinen, ich hätte aus dieser Episode gelernt, habe ich aber anscheinend nicht.

Obwohl ich eigentlich total satt bin, ziehe ich ein Tortilla-Chip aus dem Berg. »Danke, Luis«, sage ich und lecke das Salz von einer Ecke.

Nate stößt mich an und grinst. »Was hast du gerade noch mal übers Verdrängen von Gefühlen gesagt, Maeve?«

Mein Gesicht fängt an zu brennen, und mir fällt keine bessere Reaktion ein, als mir den Chip in einem Stück in den Mund zu schieben und aggressiv in Nates ungefähre Richtung zu kauen. Ich weiß manchmal wirklich nicht, was meine Schwester an ihm findet.

Verdammt. Meine Schwester. Mich durchzuckt ein schlechtes Gewissen, als ich auf dem Display meines Handys die lange Reihe trauriger Emojis sehe, die Bronwyn geschickt hat. Sorry! Hab natürlich nur Spaß gemacht. Nate sieht total unglücklich aus, antworte ich. Das tut er zwar nicht, weil niemand die »Mir doch alles egal«-Attitüde so meisterhaft beherrscht wie Nate Macauley, aber ich bin überzeugt, dass er es ist.

Phoebe Lawton, die in unserem Jahrgang ist und ebenfalls im Contigo als Kellnerin jobbt, stellt uns eine Karaffe Wasser hin und verteilt Gläser, bevor sie sich ans andere Tischende setzt – genau in dem Moment, in dem der erste Pitcher der gegnerischen Mannschaft zur Home Plate schlendert. Die Kamera zoomt auf Coopers Gesicht, als er seinen Handschuh hebt und die Augen verengt. »Komm schon, Coop«, murmelt Luis und klappt instinktiv die Finger seiner linken Hand zusammen, als würden sie im Handschuh eines Fängers stecken. »Zeig’s ihnen!«

Zwei Stunden später erfüllt das ganze Café ein einziges, aufgeregtes Stimmengewirr. Cooper hat eine nahezu makellose Performance hingelegt: acht Strike-outs, ein Walk, ein Hit, und kein einziger Run in sieben Innings. Die Cal State Fullerton Titans gehen mit drei Punkten Vorsprung in Führung, wofür sich aber niemand mehr groß interessiert, als Cooper jetzt gegen den ersten Relief Pitcher ausgewechselt wird.

»Das freut mich echt so für ihn.« Addy strahlt. »Er hat das so was von verdient nach … ihr wisst schon …« Ihr Lächeln verblasst. »Allem.«

Allem. Das Wort ist viel zu klein, um wiederzugeben, was passiert ist, nachdem Simon Kelleher vor knapp achtzehn Monaten beschlossen hat, seinen eigenen Tod zu inszenieren und ihn meiner Schwester, Cooper, Addy und Nate als Mord anzuhängen. In der Sondersendung von Mikhail Powers Investigates sind noch mal sämtliche schmerzhaften Details neu aufbereitet worden: von Simons Plan, dafür zu sorgen, dass er und die vier zur selben Zeit nachsitzen mussten, bis zu den dunklen Geheimnissen, die dann nach und nach durch seine App About That gelüftet wurden, damit es so aussah, als hätte jeder der anderen Nachsitzer einen triftigen Grund gehabt, seinen Tod zu wollen.

Ich habe mir die Sondersendung zusammen mit Bronwyn angeschaut, als sie über Thanksgiving zu Hause war, und fühlte mich sofort wieder ins letzte Jahr zurückkatapultiert, als die Geschichte zu einer Art landesweiten Obsession wurde und sich jeden Tag Übertragungswagen in unserer Einfahrt gedrängt haben. Ganz Amerika wusste, dass Bronwyn sich vorab die Prüfungsfragen besorgt hatte, um ihren Chemietest zu bestehen, dass Nate gedealt hatte, während er wegen Handels mit Drogen auf Bewährung war, und dass Addy ihren Freund Jake betrogen hatte – der sich als so großer Kontrollfreak entpuppte, dass er sich von Simon zu seinem Komplizen machen ließ. Cooper wurde fälschlicherweise beschuldigt, Steroide genommen zu haben, und anschließend geoutet, bevor er von sich aus so weit gewesen wäre, seiner Familie und seinen Freunden zu sagen, dass er schwul ist.

Das allein war schon ein absoluter Albtraum, aber nicht annähernd so schlimm, wie unter Mordverdacht zu stehen.

Gegen die vier wurden Ermittlungen eingeleitet, und alles entwickelte sich beinahe exakt so, wie Simon es geplant hatte – nur eins hatte er nicht vorausgeahnt: Bronwyn, Cooper, Addy und Nate wendeten sich nicht gegeneinander, sondern verbündeten sich. Schwer zu sagen, wie der heutige Abend aussehen würde, wenn sie sich damals nicht zusammengetan und auf eigene Faust Ermittlungen angestellt hätten. Ich glaube nicht, dass Cooper dann in seinem ersten College-Baseballspiel fast einen No-Hitter geworfen oder dass Bronwyn es nach Yale geschafft hätte. Nate würde jetzt wahrscheinlich im Gefängnis sitzen. Und Addy … ich will mir gar nicht vorstellen, was mit Addy wäre. Hauptsächlich deswegen, weil ich fürchte, dass sie dann gar nicht mehr da wäre.

Ich schaudere, und mein Blick fällt auf Luis, der mit entschlossenem Blick sein Glas hebt, als wäre er nicht bereit, sich von diesen düsteren Erinnerungen den Triumph seines besten Freundes vermiesen zu lassen. »Auf das Karma. Und auf Coop, der in seinem ersten College-Spiel allen gezeigt hat, wo der Hammer hängt.«

»Auf Cooper«, stimmt der restliche Tisch mit ein.

»Wir sollten alle zusammen mal zu einem Spiel von ihm fahren!«, ruft Addy. Sie zupft Nate am Ärmel, der sich gerade umschaut, als würde er nach einer Möglichkeit suchen, sich schleunigst wieder zu verziehen. »Und du kommst auch mit. Kneifen ist nicht.«

»Das ganze Baseballteam wird mitwollen«, sagt Luis, und Nate verzieht resigniert das Gesicht, weil Addy eine Naturgewalt ist, wenn sie es sich in den Kopf gesetzt hat, ihn aus seinem Schneckenhaus zu holen.

Phoebe, die näher an Knox und mich herangerutscht ist, nachdem ein paar andere aufgestanden sind, schenkt sich ein Glas Wasser ein. »Bayview ist anders ohne Simon, aber irgendwie auch wieder … nicht. Versteht ihr, was ich meine?«, sagt sie so leise, dass nur Knox und ich es hören. »Die Leute sind nicht netter geworden, nachdem der erste Schock vorbei war. Es gibt bloß keine About-That-App mehr, die uns jede Woche auf dem Laufenden hält, wer wieder irgendwas Skandalöses angestellt hat.«

»Ist nicht so, als würden seine Nachfolger nicht in den Startlöchern stehen«, gibt Knox zurück. Nach Simons Tod hat es eine Zeit lang tatsächlich ziemlich viele Nachahmer gegeben. Die meisten hielten sich nicht länger als ein paar Tage, wobei sich ein Blog – »Simon sagt …« – letzten Herbst fast einen Monat lang behaupten konnte, bevor die Schulleitung Wind davon bekam und dafür sorgte, dass er gelöscht wurde. Allerdings hatte das Ganze sowieso niemand wirklich ernst genommen, weil der Schüler, der den Blog ins Leben gerufen hatte – einer von den stillen Außenseitern, die kaum jemand kennt –, kein einziges Gerücht in Umlauf gebracht hatte, von dem nicht ohnehin schon alle wussten.

Genau das hat bei Simon Kelleher den Unterschied gemacht: Simon kannte Geheimnisse, von denen sonst niemand etwas ahnte, und wartete geduldig ab, bis er mit seinen Enthüllungen den dramatischsten Effekt und den größten Schmerz erzeugen konnte. Dabei ist es ihm perfekt gelungen, sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr er seine Mitschüler an der Bayview High gehasst hat; der einzige Ort, an dem er seinen Gefühlen freien Lauf ließ, war das Racheforum, auf das ich gestoßen bin, als ich nach seinem Tod anfing, ihm ein bisschen hinterherzuschnüffeln. Mir ist damals beim Lesen seiner Posts richtig schlecht geworden. Manchmal kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie wenig uns bewusst war, was es heißt, jemanden wie Simon zum Feind zu haben.

Es hätte alles auch ganz anders kommen können.

»Hey.« Knox stupst mich sanft an und holt mich ins Hier und Jetzt zurück. Ich blinzle, bis sein Gesicht wieder scharf gestellt ist. »Schau nicht so ernst. Was vorbei ist, ist vorbei. Ist doch so, oder?«

»Ist so«, sage ich und drehe mich auf meinem Stuhl um, als plötzlich ein lautes Stöhnen durch die Menge im Contigo geht. Es dauert ein paar Minuten, bis ich verstehe, was passiert ist, und mir wird das Herz schwer: Der Pitcher, der für Cooper eingewechselt wurde, hat die Läufer während des neunten Innings nicht von ihren Bases geholt und wurde gegen einen weiteren Pitcher ausgewechselt, der gerade einen Homerun vergeben hat. Ganz plötzlich hat sich der Vorsprung der Cal State in einen Walk-off mit einem Punkt Rückstand verwandelt. Die Spieler der gegnerischen Mannschaft umringen ihren Hitter auf der Homebase und werfen sich auf ihn, bis sie als fröhlicher Haufen am Boden liegen. Cooper muss auf seinen ersten Sieg im College-Baseball verzichten, obwohl er traumhaft gepitcht hat.

»Neeeeiiiin.« Luis vergräbt stöhnend den Kopf in den Händen, als würde ihm der Anblick körperliche Schmerzen bereiten. »Das ist doch Scheiße.«

Phoebe seufzt schwer. »Oh Mann, was für ein Pech. Aber nicht Coopers Fehler.«

Mein Blick findet den des einzigen Menschen am Tisch, auf dessen ungefilterte Reaktion ich mich immer verlassen kann: Nate. Er schaut von meinem angespannten Gesicht zu dem Salz, das immer noch auf dem Tisch verstreut ist, und deutet ein Kopfschütteln an, als wüsste er, welche abergläubische Wette ich mit mir selbst abgeschlossen hatte. Ich kann die Geste so klar deuten, als würde er laut sagen: Das hat absolut nichts zu bedeuten, Maeve. Es ist bloß ein Spiel.

Natürlich hat er recht. Trotzdem. Ich hätte mir so gewünscht, dass Cooper gewinnt.

2

Der logisch denkende Teil meines Gehirns weiß, dass meine Mutter nicht mit Puppen spielt. Aber es ist früh am Morgen und ich bin müde und habe meine Kontaktlinsen noch nicht drin. Also lehne ich mich an die Küchentheke, statt meine Augen noch angestrengter zusammenzukneifen, und frage: »Was machst du da mit den Puppen?«

»Das sind keine Puppen, sondern Deko-Aufsätze für eine Hochzeitstorte.« Mom nimmt meinem zwölfjährigen Bruder Owen die Figur aus der Hand, die er gerade begutachtet, und reicht sie mir. Stirnrunzelnd betrachte ich die Braut im weißen Hochzeitskleid, die ihre Beine um die Hüfte des Bräutigams geschlungen hat. Irgendein unterschätzter Künstler hat es geschafft, den winzigen Plastikgesichtern einen extrem wollüstigen Ausdruck zu verleihen.

»Hat echt Klasse«, sage ich ironisch. Eigentlich hätte ich mir denken können, dass es irgendwas mit Hochzeiten zu tun hat. Letzte Woche ist der Küchentisch mit Musterbeispielen für Einladungskarten übersät gewesen und davor waren es DIY-Blumengestecke für die Tischdekoration.

»Das ist der einzige Aufsatz in dieser Art.« In Moms Stimme liegt ein rechtfertigender Unterton. »Es sollte wohl für jeden Geschmack etwas dabei sein. Tust du sie bitte in die Verpackung zurück?« Sie deutet mit dem Kinn auf eine kleine, mit Styropor-Chips gefüllte Schachtel, die auf der Küchentheke steht.

Ich lege das glückliche Paar hinein, hole mir ein Glas aus dem Schrank neben dem Spülbecken, fülle es mit Leitungswasser und trinke es in zwei langen gierigen Zügen aus. »Tortenaufsätze, aha«, sage ich. »Werden die heutzutage überhaupt noch benutzt?«

»Das sind bloß Muster, die Golden Rings geschickt hat«, sagt Mom. Seit sie freiberuflich für die örtliche Wedding-Planer-Agentur arbeitet, tauchen alle zwei Wochen Kartons mit solchem Zeugs bei uns auf. Mom fotografiert die Sachen und notiert sich, was ihr gefällt, dann packt sie alles wieder ein und schickt es an den nächsten Wedding-Planer in der Gruppe. »Aber manche davon sind wirklich süß.« Sie hält eine Braut und einen Bräutigam in die Höhe, die gerade einen Walzer tanzen. »Was meinst du?«

Ich greife in die offene Packung Eggo-Waffeln, die auf der Theke steht, hole die letzten beiden heraus und stecke sie in den Toaster. »Ich meine, dass Plastikfigürchen auf einer Torte nicht wirklich Ashtons und Elis Stil sind. Haben sie nicht gesagt, dass sie alles ganz schlicht halten wollen?«

»Manchmal weiß man nicht, was man will, bis man es sieht«, belehrt mich Mom. »Es gehört zu meinem Job, ihnen die Augen für alles zu öffnen, was zum Thema Hochzeit so angeboten wird.«

Arme Ashton. Addys ältere Schwester ist eine Traumnachbarin. Die beiden wohnen direkt gegenüber von dem Apartment, in das wir letzten Sommer gezogen sind. Ashton hat uns mit Tipps zu den besten Pizza-Lieferdiensten versorgt, uns gezeigt, bei welchen Waschmaschinen im Keller die Vierteldollarmünzen immer durchfallen, und gibt ab und zu Konzerttickets an uns weiter, an die sie über ihren Job als Grafikdesignerin beim California Center for the Arts kommt. Sie hatte keine Ahnung, worauf sie sich einlässt, als sie sich einverstanden erklärte, Mom »ein paar kleine organisatorische Dinge« für ihre Hochzeit mit Eli Kleinfelter übernehmen zu lassen, um ihr zu helfen, sich neben ihrem regulären Job als Office Managerin ein zweites Standbein als Wedding-Planerin aufzubauen.

Mom schießt etwas übers Ziel hinaus. Sie möchte unbedingt einen guten Eindruck machen, zumal Eli eine Art lokale Berühmtheit in der Stadt ist. Er ist Anwalt und hat Nate Macauley vertreten, als ihm der Mord an Simon Kelleher angehängt worden war. Seitdem ist er ständig mit irgendwelchen großen Fällen in den Medien. Für die Journalisten ist es natürlich ein gefundenes Fressen, dass er die Schwester eines der Mitglieder der Bayview Four heiratet, weshalb in den Artikeln über ihn gerne auch Bezug auf seine bevorstehende Hochzeit genommen wird. Für Mom bedeutet das kostenlose Werbung, einschließlich einer Erwähnung in der San Diego Tribune und einem ausführlichen Porträt, das letzten Dezember im Bayview Blade erschienen ist. Und da sich unsere Lokalzeitung seit der Berichterstattung über die Simon-Story zu einem Boulevardblatt entwickelt hat, haben sie das Ganze natürlich entsprechend reißerisch aufgezogen: »Witwe macht sich nach tragischem Verlust ihres Ehemanns in einer Branche selbstständig, die das Glück der Liebe feiert.«

Wir hätten alle gut darauf verzichten können, dass man uns daran erinnert.

Andererseits hat Mom seit Jahren nicht mehr so viel Energie in ein Projekt gesteckt wie jetzt in diese Hochzeit, weshalb ich Ashton und Eli für ihre unendliche Geduld dankbar sein sollte.

»Deine Eggos brennen an«, informiert mich Owen, ohne eine Miene zu verziehen, und schiebt sich einen Bissen seiner sirupdurchtränkten Waffel in den Mund.

»Shit!« Ich fische sie aus dem Toaster und schreie leise auf, als ich dabei mit den Fingern an das heiße Metall komme. »Autsch! Mom, können wir bitte einen neuen Toaster kaufen? Der hier ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Er schaltet in dreißig Sekunden von null auf Gluthitze.«

Wie immer, wenn es um das Thema Geld geht, zieht Mom besorgt die Brauen zusammen. »Ist mir auch schon aufgefallen. Aber vielleicht sollten wir erst mal versuchen, ihn zu reinigen, bevor wir einfach einen neuen kaufen. Da drin müssen sich in den letzten zehn Jahren jede Menge Brotkrümel angesammelt haben.«

»Ich mach das.« Owen schiebt sich seine Brille höher auf die Nase. »Und wenn das nichts bringt, nehme ich ihn auseinander. Ich wette, ich kann ihn reparieren.«

Ich werfe ihm ein zerstreutes Lächeln zu. »Klar kannst du das, Superhirn! Dass ich da nicht gleich dran gedacht habe.«

»Ich möchte nicht, dass du an elektrischen Geräten herumspielst, Owen«, sagt Mom.

»Ich würde nicht daran herumspielen«, gibt er gekränkt zurück.

Eine Tür fällt leise ins Schloss, als meine ältere Schwester Emma aus unserem Zimmer kommt und durch den Flur Richtung Küche geht. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals daran gewöhnen werde, dass man immer genau weiß, wo die anderen gerade sind, wenn man in so einem kleinen Apartment lebt. Man kann sich nirgendwo verkriechen. Im Gegensatz zu unserem alten Haus, wo wir nicht nur alle ein eigenes Zimmer hatten, sondern auch ein großes Wohnzimmer, ein Arbeitszimmer, das irgendwann zu Owens Spielzimmer wurde, und Dads kleine Werkstatt im Keller.

Und Dad hatten wir damals auch noch.

Ich schlucke den Kloß in meinem Hals hinunter, als Emma zu uns stößt und den Blick über die festlich gekleideten Plastikfigürchen auf dem Küchentisch wandern lässt. »Gibt es heutzutage noch Leute, die sich so was auf ihre Torte stellen?«

»Deine Schwester hat mich eben praktisch genau dasselbe gefragt«, sagt Mom. Das macht sie ständig – alles hervorheben, worin Emma und ich uns ähnlich sind, als könnte uns das irgendwie wieder zu dem unzertrennlichen Schwesternpaar zusammenschweißen, das wir früher waren.

Emma murmelt nur irgendwas vor sich hin. Ich widme mich meinen Waffeln, als sie vor mir stehen bleibt. »Lässt du mich mal kurz vorbei?«, fragt sie höflich. »Ich brauche den Mixer.«

Ich trete zur Seite, und Owen nimmt ein Plastikpaar in die Hand, bei dem die Braut dunkelrote Haare hat. »Die sieht wie du aus, Emma«, sagt er.

Wir Lawton-Kinder sind allesamt Rotschöpfe, nur jeweils in unterschiedlichen Schattierungen – Emmas Haare sind von einem satten Kastanienrot, meine haben einen kupferfarbenen Ton, und Owen ist rotblond –, aber mein Vater stach von uns allen immer am deutlichsten aus der Menge heraus. Er hatte so leuchtend orangerote Haare, dass ihn auf der Highschool alle nur Cheeto genannt haben. Einmal waren wir zusammen in der Bayview Mall unterwegs. Dad musste kurz auf Toilette, und als er wiederkam, fiel ihm ein älteres Paar auf, das verstohlen meine schwarzhaarige Mutter mit ihrer olivfarbenen Haut und ihre drei hellhäutigen, rothaarigen Kinder musterte. Dad hat sich neben Mom gestellt, ihr einen Arm um die Schultern gelegt und grinsend zu dem Paar gesagt: »Sehen Sie, so ergeben wir Sinn.«

Jetzt, drei Jahre nach seinem Tod, tun wir es nicht mehr.

Wenn man mich fragen würde, welchen Tagesordnungspunkt Emma am schrecklichsten findet, müsste ich erst mal angestrengt nachdenken, weil sie in letzter Zeit so ungefähr alles schrecklich zu finden scheint. Aber jeden Morgen bei meiner Freundin Jules vorbeizufahren, um sie zur Schule abzuholen, gehört definitiv in ihre Top 3.

»Oh mein Gott.« Jules wirft ihren Rucksack auf die Rückbank unseres zehn Jahre alten Corolla und klettert keuchend hinterher. Als ich mich im Beifahrersitz zu ihr umdrehe, nimmt sie ihre Sonnenbrille ab und bedenkt mich mit einem tödlichen Blick. »Phoebe. Ich hasse dich.«

»Was? Warum?«, frage ich perplex. Ich verlagere mein Gewicht und zupfe meinen Rock zurecht, der meine Schenkel hochgerutscht ist. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich nach mehreren Fehlschlägen endlich rausgefunden habe, welcher Kleidungsstil am besten zu mir und meinem Körper passt: ein kurzer, ausgestellter Rock, am liebsten auffallend gemustert, ein Oberteil in einer kräftigen Farbe mit V- oder rundem Ausschnitt und dazu Boots mit Absatz.

»Kannst du dich bitte anschnallen«, sagt Emma.

Jules lässt den Gurt einrasten, schaut mich dabei aber immer noch finster an. »Du weißt, warum.«

»Nein, weiß ich nicht«, sage ich, während Emma aus Jules’ Einfahrt setzt. Jules wohnt in einem schlichten Terrassenhaus, gleich um die Ecke von der Straße, in der wir früher gewohnt haben. Die Gegend gehört bei Weitem nicht zu den wohlhabendsten von Bayview, aber das junge Paar, an das Mom unser Haus verkauft hat, war trotzdem überglücklich, hier sein erstes Eigenheim zu bekommen.

Jules reißt dramatisch ihre grünen Augen auf, die einen krassen Kontrast zu ihrer dunklen Haut und ihren schwarzen Haaren bilden. »Nate Macauley war gestern im Contigo und du hast mir nicht Bescheid gegeben!«

»Ach so, ja …« Ich drehe das Radio lauter, damit sich meine gemurmelte Antwort in Taylor Swifts neustem Song verliert. Jules hatte schon immer eine Schwäche für Nate – sie steht total auf den Typ düsterer, gut aussehender Bad Boy –, hat ihn aber nie für angemessenes Boyfriend Material gehalten, bis Bronwyn Rojas ihn sich geschnappt hat. Jetzt zieht sie jedes Mal, wenn die beiden Schluss machen, wie ein Aasgeier ihre Kreise. Was zu einem Loyalitätskonflikt geführt hat, seit ich im Café Contigo arbeite und mich mit Addy angefreundet habe, die natürlich für das Team Bronwyn spielt.

»Er geht nie aus«, stöhnt Jules. »Das wäre die Gelegenheit gewesen und wegen dir habe ich sie verpasst. Da hast du als Freundin echt versagt, Phoebe Jeebies. Nicht cool.« Sie holt eine Tube roten Lipgloss heraus und beugt sich etwas vor, um im Rückspiegel ihre Lippen nachzuziehen. »Wie hat er auf dich gewirkt? Denkst du, dass er über Bronwyn hinweg ist?«

»Schwer zu sagen. Er hat sich mit so gut wie niemandem unterhalten außer mit Maeve und Addy. Vor allem mit Addy.«

Jules, die gerade Ober- und Unterlippe zusammenpresst, um den Lipgloss zu verteilen, kriegt einen leicht panischen Ausdruck im Gesicht. »Oh mein Gott. Glaubst du, dass die beiden jetzt zusammen sind?«

»Nein. Auf keinen Fall. Sie sind nur gute Freunde. Nicht jeder findet ihn unwiderstehlich, Jules.«

Sie steckt den Lipgloss in ihre Tasche zurück und lehnt seufzend den Kopf an die Scheibe. »Du vielleicht nicht. Ich finde ihn so heiß, dass ich sterben könnte.«

Emma hält an einer roten Ampel, reibt sich die Augen und greift dann abrupt nach dem Lautstärkenregler am Radio. »Ich muss das leiser machen«, sagt sie. »Mein Kopf hämmert.«

»Wirst du krank?«, frage ich.

»Bin nur müde. Die Nachhilfestunde mit Sean Murdock gestern Abend hat mal wieder länger gedauert.«

»Kein Wunder«, murmle ich. Wenn man unter den Elftklässlern der Bayview High nach intelligentem Leben sucht, wird man bei Sean Murdock definitiv nicht fündig. Aber seine Eltern haben Geld, das sie Emma bereitwillig hinterherwerfen in der Hoffnung, dass ihre guten Noten oder zumindest ihre Arbeitsmoral auf Sean abfärben.

»Ich sollte dich auch anheuern, Emma«, sagt Jules. »Chemie wird dieses Jahr der absolute Albtraum, wenn mir niemand Hilfestellung gibt. Oder ich mache einen auf Bronwyn Rojas und klaue mir die Prüfungsfragen.«

»Bronwyn hat den Kurs wiederholt und bestanden«, erinnere ich sie, worauf Jules mit dem Fuß gegen die Rückseite meines Sitzes tritt.

»Verteidige sie nicht auch noch«, sagt sie vorwurfsvoll. »Sie ist schuld an meinem unglücklichen Liebesleben.«

»Wenn du es ernst meinst mit der Nachhilfe – dieses Wochenende hätte ich noch ein Zeitfenster frei«, sagt Emma.

»Chemie am Wochenende?«, ruft Jules fassungslos. »Nein danke!«

»Tja dann.« Meine Schwester seufzt leise, als hätte sie nichts anderes erwartet. »Also meinst du es nicht ernst.«

Emma ist nur ein Jahr älter als Jules und ich, aber mir kommt sie altersmäßig eher vor wie Ashton Prentiss. Sie verhält sich nicht wie eine Siebzehnjährige, sondern wie jemand, der schon Mitte zwanzig ist. Als würde sie bald ihren Bachelor machen und nicht erst ihren Highschool-Abschluss. Obwohl sie sich schon an sämtlichen ihrer Wunsch-Colleges beworben hat und nur noch auf Antwort warten muss, schafft sie es einfach nicht, sich zu entspannen.

Den Rest der Fahrt ist es still im Wagen, bis mein Handy genau in dem Moment vibriert, in dem Emma auf den Schulparkplatz biegt. Ich schaue aufs Display. Tribüne?

Ich sollte schreiben, dass ich heute nicht kann. Aber während mein Verstand mich noch daran erinnert, dass ich diesen Monat schon zwei Verwarnungen wegen Zuspätkommens habe, tippen meine Finger bereits OK. Ich stecke das Handy in die Tasche und habe die Beifahrertür schon halb geöffnet, noch bevor Emma den Motor abgestellt hat. Sie zieht die Brauen hoch, als ich aus dem Wagen springe.

»Ich muss noch kurz zum Footballfeld rüber«, sage ich, schwinge mir meinen Rucksack über eine Schulter und lege die Hand an die Autotür.

»Warum das denn? Komm lieber ausnahmsweise mal pünktlich zum Unterricht.« Emma sieht mich mit ihren hellbraunen Augen ernst an. Dad hatte genau dieselben Augen. Neben den roten Haaren sind sie das Einzige, was meine Schwester und ich gemeinsam haben. Emma ist groß und dünn, ich bin klein und kurvig. Ihre Haare sind glatt und reichen ihr knapp bis zu den Schultern, meine sind lang und gelockt. Sie bekommt in der Sonne Sommersprossen, ich werde braun. Im Moment tragen wir allerdings beide Februar-Blässe, und ich spüre, wie meine Wangen sich röten, als ich zu Boden schaue.

»Es geht um, ähm, Hausaufgaben«, murmle ich.

Jules klettert grinsend von der Rückbank. »So nennen wir das jetzt also, ja?«

Ich drehe auf dem Absatz um und mache, dass ich wegkomme, aber Emmas Missbilligung lastet mir wie ein schwerer Umhang auf den Schultern. Sie ist schon immer die Ernstere und Vernünftigere von uns beiden gewesen, aber früher hat das keine Rolle gespielt. Wir haben uns so gut verstanden, dass wir ganze Unterhaltungen führen konnten, ohne ein Wort zu reden. Mom hat gern Witze darüber gemacht, dass wir telepathische Fähigkeiten haben müssen, aber das war es nicht. Wir kannten uns einfach so gut, dass wir den Gesichtsausdruck der anderen so deutlich lesen konnten wie Worte.

Auch zu Owen hatten wir trotz des Altersunterschiedes eine enge Beziehung. Dad hat uns »die drei Amigos« genannt, und auf älteren Fotos sieht man uns fast immer in derselben Pose: Emma und ich mit Owen in der Mitte, die Arme umeinandergelegt, ein breites Grinsen im Gesicht. Wir sehen unzertrennlich aus, und ich habe immer geglaubt, das wären wir auch. Mir ist nie der Gedanke gekommen, dass Dad der Klebstoff war, der uns zusammengehalten hat.

Wir haben uns so unmerklich voneinander entfernt, dass es mir lange gar nicht aufgefallen ist. Emma zog sich immer öfter zurück, um für die Schule zu lernen. »Das ist ihre Art zu trauern«, hat Mom damals gesagt. Also habe ich sie in Ruhe gelassen, auch wenn es nicht meine Art zu trauern war. Ich hätte lieber gemeinsam mit ihr getrauert. Stattdessen habe ich mich auf alles gestürzt, das Ablenkung versprach – was besonders gut klappte, als die ersten Jungs anfingen, sich für mich zu interessieren –, während Owen sich in die tröstliche Fantasiewelt seiner Videospiele flüchtete. Bevor es mir bewusst wurde, hatten wir jeweils unterschiedliche Wege eingeschlagen, die sich seitdem nie mehr gekreuzt haben. Auf unserer letzten Weihnachtskarte sieht man uns drei der Größe nach aufgestellt neben dem Baum stehen, die Hände vor dem Körper verschränkt, ein steifes Lächeln im Gesicht. Dad wäre von diesem Foto so enttäuscht gewesen.

Und von mir wäre er auch enttäuscht, wenn er wüsste, was kurz danach auf Jules Weihnachtsparty passiert ist. Es ist eine Sache, seine ältere Schwester mit höflicher Distanz zu behandeln, als wäre sie eine Fremde, aber eine ganze andere, zu tun, was ich an diesem Abend getan habe. Bis dahin habe ich immer wehmütige Einsamkeit in mir verspürt, wenn ich an Emma gedacht habe, jetzt sind da nur noch Schuldgefühle. Und Erleichterung darüber, dass sie mir nicht mehr vom Gesicht ablesen kann, was in mir vorgeht.

»Hey!« Ich war so in Gedanken versunken, dass ich glatt gegen einen Pfosten unter der Tribüne gelaufen wäre, wenn mich im letzten Moment nicht jemand am Arm gefasst und festgehalten hätte. Im nächsten Moment zieht er mich mit so viel Schwung nach vorn, dass mir das Handy aus der Tasche rutscht und im Gras landet.

»Shit …« Bevor ich noch irgendetwas anderes sagen kann, presst Brandon Weber schon seine Lippen auf meine. Ich schüttle meinen Rucksack von der Schulter, der neben dem Handy auf dem Boden landet. Brandon zerrt an meinem Shirt, und weil das zu hundert Prozent der Grund ist, weshalb ich hierhergekommen bin, helfe ich ihm, es aus dem Bund meines Rocks zu ziehen.

Er lässt seine Hände über meine nackte Haut nach oben wandern und schiebt die mit Spitze besetzten Körbchen meines BHs zur Seite. »Gott, du bist so verdammt sexy«, stöhnt er an meinem Mund.

Er aber auch. Brandon spielt als Quarterback im Footballteam und wird vom Bayview Blade gern »der nächste Cooper Clay« genannt, weil er so gut ist, dass die College-Scouts ihn schon ins Visier genommen haben. Aber ich glaube, der Vergleich hinkt. Zum einen ist Cooper ein echtes Ausnahmetalent und zum anderen ein supernetter Kerl. Brandon ist dagegen vor allem ein Arschloch.

Aber er kann unglaublich gut küssen. Als er mich gegen den Pfosten hinter uns drängt, fällt jede Anspannung von mir ab und wird durch prickelnde Erwartung abgelöst. Ich schlinge einen Arm um seinen Nacken und ziehe seinen Kopf zu mir herunter, während meine andere Hand am Bund seiner Jeans nestelt. Erst nehme ich es gar nicht richtig wahr, als ich mit dem Fuß gegen etwas im Gras stoße, aber im nächsten Moment dringt der Nachrichtenton meines Handys zu mir durch.

»Mein Handy«, sage ich und versuche, Brandon von mir wegzuschieben. »Warte. Lass es mich schnell aufheben, bevor wir darauf herumtrampeln.«

»Ich kaufe dir ein neues«, raunt Brandon und steckt mir seine Zunge ins Ohr, was ich nicht leiden kann – warum denken Typen nur, das wäre sexy? –, weshalb ich ihn erneut von mir wegschiebe. Aus der Tasche seiner Jeans ertönt ein lautes Pling, und ich muss grinsen, als ich mich nach meinem Handy bücke und dabei die Wölbung in seiner Hose sehe.

»Ist das eine Nachricht, oder freust du dich bloß, mich zu sehen?« Ich reibe mit dem Ärmel das Display meines Handys sauber, bevor ich einen Blick darauf werfe und laut stöhne. »Gott, geht das etwa wieder los?«

»Was denn?«, fragt Brandon und zieht sein eigenes Handy heraus.

»Nachricht von unbekannt – und jetzt rate mal, was drinsteht?« Ich lese sie ihm mit affektierter Stimme vor. »Hey, Leute.Vermisst ihr About That auch so sehr wie ich? Dann lasst uns ein neues Spiel spielen. Ich kann nicht fassen, dass sich nach Guptas Warnung tatsächlich noch jemand traut, so eine Nummer abzuziehen.«

Brandon schaut auf sein Handy. »Ich hab dieselbe Nachricht bekommen. Siehst du den Link?«

»Mach ihn auf keinen Fall auf! Das ist bestimmt ein Virus oder …«

»Zu spät«, lacht Brandon. Während er mit seinem Handy beschäftigt ist, betrachte ich ihn ausgiebig: Über eins achtzig groß, dunkelblonde Haare, blaugrüne Augen und die Art von vollen Lippen, für die ein Mädchen töten würde. Er ist so absurd hübsch, dass man bei seinem Anblick denkt, er könnte jeden Moment mit einer Harfe in den Himmel aufsteigen. Und es gibt niemanden, dem das bewusster ist als ihm selbst. »Oh Mann, das ist ja ein verdammter Roman«, sagt er genervt.

»Zeig mal.« Ich schnappe mir sein Handy, weil ich den Link auf keinen Fall auf meinem eigenen Handy öffnen werde, und drehe mich von der grellen Sonne weg, um besser lesen zu können. Unter einer schlechten Kopie des About-That-Logos steht ein langer Text. »Aufgepasst, Bayview High. Ich werde die Regeln nur einmal erklären«, lese ich laut. »Wir spielen ab jetzt Wahrheit oder Pflicht, und das Ganze wird folgendermaßen ablaufen: Ich schicke einer Person – und zwar nur einer einzigen Person – eine Nachricht, in der sie dazu aufgefordert wird, sich für Wahrheit oder Pflicht zu entscheiden. Ihr dürft mit NIEMANDEM darüber sprechen. Sonst ist der Überraschungseffekt weg, und davon kriege ich schlechte Laune, und wenn ich schlechte Laune habe, bin ich ungenießbar. Ihr habt 24 Stunden Zeit, mir eure Entscheidung mitzuteilen. Wählt ihr Wahrheit, werde ich eines eurer Geheimnisse enthüllen. Wählt ihr Pflicht, gebe ich euch eine Aufgabe. In beiden Fällen werden wir zusammen ein bisschen Spaß haben und uns von der Eintönigkeit unserer öden Existenz befreien.«

Brandon fährt sich durch seine dichten Haare. »Sprich gefälligst für dich selbst, du Loser.«

»Komm schon, Bayview, gib zu, dass dir ein bisschen Nervenkitzel im Schulalltag gefehlt hat.« Ich schüttle den Kopf, als ich den Text zu Ende gelesen habe. »Glaubst du, dass das jeder an der Schule bekommen hat? Besser keiner sagt was, wenn wir unsere Handys behalten wollen.« Nachdem unsere Schulleiterin Mrs Gupta die letzte About-That-Kopie aus dem Verkehr gezogen hat, wurde uns mitgeteilt, dass ab jetzt nach dem Nulltoleranzprinzip verfahren werden würde: Auf den leisesten Verdacht hin, dass wieder so etwas wie About That bei uns in Umlauf sein könnte, wird auf der Bayview High ein dauerhaftes Handyverbot eingeführt. Und jeder, der bei dem Versuch erwischt wird, ein Handy in die Schule zu schmuggeln, wird vom Unterricht ausgeschlossen.

Seitdem haben wir uns alle wie Musterschüler benommen, zumindest was das Thema Online-Gossip angeht. Niemand kann sich vorstellen, auch nur einen einzigen Schultag – ganz zu schweigen von Schuljahren – ohne sein Handy zu überstehen.

»Wen interessiert’s. Das ist Schnee von gestern«, winkt Brandon ab. Er steckt sein Handy wieder ein, schlingt einen Arm um meine Taille und zieht mich an sich. »Also … wo waren wir stehen geblieben?«

Ich umklammere immer noch mein eigenes Handy, das jetzt zusammen mit meinem Oberkörper an seine Brust gedrückt wird und den Eingang einer weiteren Nachricht verkündet, bevor ich irgendwas sagen kann. Als ich den Kopf etwas zurücklehne, um aufs Display zu schauen, sehe ich, dass es wieder eine Nachricht von der unbekannten Nummer ist. Nur dass Brandons Handy in seiner Hosentasche diesmal stumm bleibt.

Glückwunsch, Phoebe Lawton! Du machst den Anfang! Schick mir deine Entscheidung: Wahrheit oder Pflicht? Soll ich ein Geheimnis über dich enthüllen oder dir eine Aufgabe stellen?

3

Ein Gefühl von existenzieller Bedrohung macht sich in mir breit, als ich den Kleiderständer mit dem Schild »SALEBISZU 50%« neben mir mustere. Ich kann Malls nicht ausstehen. Sie sind zu knallig, zu laut und mit zu viel Ramsch vollgestopft, den kein Mensch braucht. Wann immer ich mich in einer aufhalten muss, komme ich früher oder später zu dem Schluss, dass Konsum nichts anderes ist als ein raumgreifender, kostspieliger, den Planeten zerstörender Zeitvertreib, der uns von der Tatsache ablenken soll, dass wir alle irgendwann sterben werden.

Ich sauge den Rest meines Sechs-Dollar-Eiskaffees durch den Strohhalm, denn am Ende nehme ich genauso bereitwillig an diesem kollektiven Selbstbetrug teil wie alle anderen.

»Macht zweiundvierzig sechzig«, sagt die Kassiererin mit freundlichem Lächeln, als ich an der Reihe bin. Meine Mom hat mich hergeschickt, um ein neues Portemonnaie für sie zu besorgen. Ich hoffe, ich habe das richtige ausgesucht. Sie hat mir eine detaillierte Beschreibung gegeben, die allerdings, zumindest für mich, auch auf zwölf andere schwarze Portemonnaies gepasst hätte. Und weil ich zu viel Zeit damit verloren habe, mich für eins davon zu entscheiden, komme ich jetzt zu spät zur Arbeit.

Was wahrscheinlich nicht schlimm ist, schließlich ist es ein unbezahltes Praktikum, und an den meisten Tagen fällt es Eli Kleinfelter noch nicht mal auf, dass ich da bin. Ich laufe trotzdem etwas schneller, als ich aus der Bayview Mall komme, und folge einem Fußweg, der hinter dem Gebäude entlangführt und sich in einer freien, asphaltieren Fläche verliert. Nachdem ich mich kurz nach allen Seiten umgeschaut und vergewissert habe, dass niemand in der Nähe ist, steuere ich auf den windschiefen Maschendrahtzaun zu, der eine verlassene Baustelle umgibt.

Auf dem an einem Hang gelegenen Gelände hinter der Mall sollte ein neues Parkhaus entstehen, aber das Bauunternehmen ist kurz nach Baubeginn pleitegegangen. Das Projekt wurde neu ausgeschrieben, und bis sich die Stadt für einen der Bewerber entschieden hat, darunter auch das Bauunternehmen von meinem Dad, versperrt die Baustelle den Weg, der früher von der Mall ins Zentrum von Bayview geführt hat. Seitdem muss man einmal um das Gebäude herum und dann die Hauptstraße hinunterlaufen, was ungefähr zehnmal so lange dauert.

Es sei denn, man macht es so, wie ich es jetzt machen werde.

Ich ducke mich unter einer großen Lücke im Zaun hindurch und umrunde ein halbes Dutzend orange-weiß gestreifter Warnpoller, bis ich am Rand der Baugrube stehe und auf den Rohbau des Parkhauses hinabschaue, dessen Dach noch nicht ganz fertiggestellt ist. Über die gesamte Fläche ist eine dicke Schutzplane gespannt, aber an einer der Außenseiten ist ein Baugerüst hochgezogen worden, von dem aus eine Treppenkonstruktion den Teil des Hangs hinunterführt, der noch nicht ausgebaggert worden ist.

Keine Ahnung, wer von der Bayview High als Erstes auf die geniale Idee gekommen ist, vom Rand der Baugrube auf die anderthalb Meter tiefer liegenden Holzplanken des Gerüsts zu springen, jedenfalls ist es mittlerweile eine beliebte Abkürzung von der Mall in die Innenstadt. Unnötig zu erwähnen, dass mein Dad mich umbringen würde, wenn er wüsste, dass ich sie auch nehme. Aber er ist nicht hier, und selbst wenn … mein Vater nimmt noch weniger Notiz von mir als Eli Kleinfelter. Ich stütze mich an einem der Poller ab und werfe einen Blick nach unten.

Es gibt da nur ein Problem.

Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich unter Höhenangst leide, es ist nur so, dass ich viel lieber festen Boden unter den Füßen habe. Als ich letztes Jahr im Summer Camp unserer Theater-AG den Peter Pan gespielt habe, sollte ich an einem Flaschenzug hängend durch die Luft fliegen, habe aber beim ersten Versuch solche Panik bekommen, dass sie mich an dem Seil so weit nach unten lassen mussten, bis der Abstand zur Bühne nur noch einen knappen halben Meter betrug. »Du fliegst nicht, Knox«, brummte der Regisseur jedes Mal, wenn ich an ihm vorbeischwang. »Du baumelst höchstens.«

Okay. Ja, ich leide unter Höhenangst. Aber ich versuche, sie zu überwinden. Ich starre einen Moment auf die hölzerne Plattform unter mir. Die Entfernung beträgt gefühlt locker sechs Meter. Hat sich die Baugrube abgesenkt?

»Ein perfekter Tag, um zu sterben – aber nicht für mich«, murmle ich mit aufeinandergepressten Zähnen, als wäre ich Dax Reaper, der skrupellose Kopfgeldjäger aus Bounty Wars. Als wäre es nicht schon erbärmlich genug, dass ich hier nervös von einem Bein aufs andere trete, muss ich auch noch einen draufsetzen und einen Character aus einem Videospiel zitieren.

Ich schaffe es nicht. Zumindest nicht mit einem richtigen Sprung. Stattdessen setze ich mich an den Rand der Grube, kneife die Augen zu und lasse mich wie eine ängstliche Schlange nach unten schlittern, statt mich beherzt dem freien Fall zu überlassen. Ich stoße ächzend die Luft aus, als ich unten ankomme und mich der Schwung meines Aufpralls stolpernd über die unebenen Holzplanken des Gerüsts schickt. Nein, sportlich bin ich nicht.

Nachdem ich das Gleichgewicht wiedergefunden habe, humple ich auf die Stufen zu. Das Leichtmetall gibt bei jedem meiner Schritte ein lautes Scheppern von sich. Sobald ich wieder festen Boden unter den Füßen habe, atme ich erleichtert auf und folge dem Pfad den Hang hinunter zum Zaun. Anfangs sind die Leute noch darübergeklettert, bis jemand irgendwann einfach das Schloss am Tor aufgebrochen hat. Ich schlüpfe hindurch und durchquere das kleine an das Stadtzentrum von Bayview grenzende Wäldchen. Vor dem Rathaus steht der 11er-Bus nach San Diego und ich jogge über die Straße auf die noch offen stehende Tür zu.

Ich bin sogar eine Minute zu früh. Könnte also doch noch klappen, dass ich es pünktlich zur Kanzlei schaffe. Ich löse einen Fahrschein, lasse mich auf einen der letzten freien Sitzplätze fallen und ziehe mein Handy aus der Hose.

Neben mir schnaubt jemand laut. »Ihr jungen Leute seid heutzutage praktisch mit diesen Dingern verwachsen, ist es nicht so? Mein Enkelsohn legt seins jedenfalls so gut wie nie aus der Hand. Als ich ihn das letzte Mal in ein Restaurant eingeladen und vorgeschlagen habe, dass er es zu Hause lässt, hätte man meinen können, ich hätte ihm eine Tracht Prügel angedroht.«

Ich schaue auf und begegne wässrigen blauen Augen hinter dicken Gleitsichtbrillengläsern. Das war klar. Jedes Mal, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, finde ich mich früher oder später in der Nähe einer älteren Frau wieder, die eine Unterhaltung mit mir anfängt. Maeve nennt das den Perfekter-Schwiegersohn-Faktor. »Es liegt an deinem Gesicht«, sagt sie. »Die sehen dir sofort an, dass du ein Gespräch niemals unhöflich abwürgen würdest.«

Ich nenne es den Knox-Myers-Fluch: unwiderstehlich für Achtzigjährige, unsichtbar für gleichaltrige Mädchen. Während des Eröffnungsspiels der Cal State Fullerton im Café Contigo ist Phoebe Lawton buchstäblich über mich gestolpert, als sie auf Brandon Weber zugestürzt ist, der gegen Ende des Abends noch durch die Tür geschlendert kam.

Ich sollte einfach weiterscrollen und so tun, als hätte ich sie nicht gehört, so wie Brandon es machen würde. Was würde Brandon machen ist ein grauenhaftes Mantra, weil dieser Typ eine seelenlose Platzverschwendung auf zwei Beinen ist, dem im Leben alles in den Schoß fällt, nur weil er tolle Haare und gleichmäßige Gesichtszüge hat und in der Lage ist, einen perfekten Spiral zu werfen. Andererseits kriegt er aber eben auch immer, was er will, und wird im Bus wahrscheinlich nie von gebrechlichen Sitznachbarinnen in ein Gespräch verwickelt.

Es spricht also alles dafür, in den nächsten fünfzehn Minuten spontan unter selektivem Gehörverlust zu leiden. Stattdessen höre ich mich selbst sagen: »Dafür gibt es ein Wort. Nomophobie. Die Angst, ohne Handy von der Außenwelt isoliert zu sein.«

»Ach, tatsächlich?«, erwidert sie, und damit ist mein Schicksal besiegelt. Als wir das Zentrum von San Diego erreichen, weiß ich nicht nur alles über ihre sechs Enkelkinder, sondern bin auch mit jedem Detail ihrer komplizierten Hüftoperation vertraut. Erst als ich einen Block von Eli Kleinfelters Kanzlei entfernt aus dem Bus steige, kann ich mich wieder um das kümmern, was ich eigentlich vorhatte – herausfinden, ob eine weitere Nachricht von der unbekannten Nummer eingegangen ist, unter der gestern die Regeln für das Wahrheit-oder-Pflicht-Spiel verschickt wurden.

Ich sollte so tun, als hätte ich sie nie gesehen. Das sollten alle Schüler der Bayview High tun. Keiner von uns schafft es. Seit der Sache mit Simon hat sich die morbide Faszination für solche kranken Spielchen in unsere kollektive DNA eingeschrieben. Statt unseren Text für die Aufführung im Frühjahr zu lernen, haben wir uns gestern Abend bei den Proben der Theater-AG immer wieder von Spekulationen darüber ablenken lassen, wer wohl hinter dem unbekannten Nachrichtenverfasser steckt.

Wobei ich stark annehme, dass das Ganze nur ein Scherz gewesen ist. Als ich mich nämlich um Punkt sechzehn Uhr durch die Eingangstüren des Bürogebäudes schiebe, in dem Until Proven seine Geschäftsräume hat, ist die vierundzwanzigstündige Deadline, die dem ersten Spieler für seine Entscheidung gestellt wurde, schon lange abgelaufen, und vom neuesten Möchtegern-Simon ist noch keine Reaktion gekommen.

Ich gehe an dem Café in der Eingangshalle vorbei und nehme einen der Aufzüge in den dritten Stock. Die Kanzlei liegt am Ende eines langen Flurs, gleich neben einer Praxis für Kunsthaartransplantation, die das komplette Stockwerk mit einem ekelhaften chemischen Gestank verpestet. Ein kahl werdender Mann, auf dessen Stirnansatz in unregelmäßigen Abständen flaumige Haarbüschel sprießen, tritt aus der Tür und drängt sich mit gesenktem Blick eilig an mir vorbei, als hätte ich ihn dabei erwischt, wie er mit einem Porno unterm Arm einen Sexshop verlässt.

Als ich die Tür zu Until Proven aufdrücke, brandet mir sofort das bienenstockartige Summen entgegen, das entsteht, wenn zu viele Menschen auf zu kleinem Raum zusammengepfercht sind und alle gleichzeitig reden.

»Wie viele Schuldsprüche?«

»Zwölf, von denen wir wissen, aber es müssen definitiv noch mehr sein.«

»Hat jemand Channel Seven zurückgerufen?«

»Nach achtzehn Monaten entlassen, kurze Zeit später wieder drin.«