Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

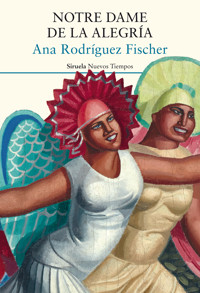

La novela que da voz a Maruja Mallo, la mítica pintora e ilustradora surrealista. «Treinta años después Ana Rodríguez Fischer vuelve a la novela con la que debutó y a la voz más surrealista de la generación del 27, la de la genial Maruja Mallo».Enrique Vila-Matas A sus veinte años, Ana María Gómez González, nacida la noche de Reyes de 1902 en Viveiro, y cuarta entre catorce hermanos, llega por fin a Madrid desde Avilés, donde su padre, funcionario del cuerpo de Aduanas, había recalado desde su Galicia natal. La pulsión que la arrastra desde niña hacia el arte ha podido ser encauzada en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad asturiana, pero es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y, sobre todo, la Residencia de Estudiantes las que propiciarán su transformación en Maruja Mallo, la pintora, la transgresora, la mujer libre que participó de la gran fiesta intelectual alrededor de nombres como García Lorca, Buñuel, Alberti, Dalí, Concha Méndez, Margarita Manso o María Zambrano; una eclosión de poesía, pintura y cine sin precedentes que surgió en los años 20 y a la que daría fin la Guerra Civil. La vida y la voz de Maruja Mallo, que ya fueron el foco de una primera aproximación narrativa en Objetos extraviados —publicada en 1995 y merecedora del Premio Femenino Lumen—, se revisitan y amplían ahora en Notre Dame de la Alegría; un soliloquio de extraordinaria riqueza y profundidad en el que Ana Rodríguez Fischer muestra la excelencia de sus dotes como novelista, cifradas en un estilo plástico, una enorme capacidad de introspección y una excepcional delicadeza.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 307

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: febrero de 2025

En cubierta: ilustración © Maruja Mallo, La verbena (1927), detalle © Herederos de Maruja Mallo, cesión gestionada a través de VEGAP / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© Ana Rodríguez Fischer, 2025

La edición de este libro se ha negociado a través de The Foreign Office Agència Literària, S. L.

© Ediciones Siruela, S. A., 2025

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-10415-48-5

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

Espiral

Galerías de cristales

El rosado monte

Espacio en gris

Hipertróficos pintores hiperestesiados e hipnotizados

Ascensión al subsuelo

Luz natural

Alameda de la muerte

Por o mar, doida

Con una hoja de otoño estampada en el sombrero de colores

Laripse

Nota a esta edición

Para Martin

Y a la memoria de Ana María Moix,

que conoció los primeros esbozos de esta novela y la defendió con entusiasmo

El sueño es un depósito de objetos extraviados.

RAMÓN

Espiral

Mira formas concretas que buscan su vacío.

FEDERICO GARCÍA LORCA

He perdido casi por completo la noción del tiempo. ¿Es enero y una vez más empezamos el año o vamos camino de acabar el viejo? Ni siquiera sé qué día es hoy. ¿Jueves o lunes? ¿23 o 31? Ya no soy capaz de echar la cuenta. Y peor aún: tampoco me ayudarían unas simples rayas marcadas en la pared, como las que arañan los presos en sus celdas. Aunque fueran unas rayas torcidas o unos simples palotes. Mis manos no obedecen. Caen desplomadas junto a mi cuerpo, rígidas y mudas. Fueron alas que en giros de vértigo sobrevolaban el papel, los lienzos y la piedra, apresándolo todo hasta convertirlo en arte. Fueron pájaro y ángel. Luz y alegría. ¡Crearon Belleza!

Ahora solo los ojos están libres. Mis ojos de azabache y carbón. Mira formas concretas que buscan su vacío, escribió Federico en Nueva York, expresando así su anhelo de hallar el sentido de la extrañeza que tanto le perturbaba y a la vez le fascinaba. Eso mismo debería hacer yo aquí, en este espacio que no es de mi mundo pero que ya forma parte de mí. O al revés. Soy yo la que le pertenece por completo a este cuarto, a esta clínica donde ingresé atacada de un coma diabético que a punto estuvo de llevarme por delante. Luego, al poco, una caída tonta y fractura de cadera. Después, la inmovilidad total.

Desde entonces, una sola perspectiva, siempre idéntica. El único pasatiempo es combinar los ángulos y sus huecos, alterar el orden de los planos por donde los ojos van a pasear. Hoy empiezo por encima, en el techo. Placas blancas de yeso. Fluorescentes. No luz: solo tubos que contienen una pequeña cantidad de vapor de mercurio y un gas inerte con dos filamentos de tungsteno en cada lado. A la derecha, la ventana alargada vestida con el aluminio de una persiana de lamas grises, casi siempre plegadas. A la izquierda, la puerta. En medio, la cama de ruedas: cuatro planos regulables, con su manivela y una barandilla para que el bulto no vuelva a caerse, aunque ahora está amarrado con una especie de cinturón. A un lado, el gotero: tubos finos como cables, transparencia, monotonía de gotas que caen lentas. Al otro, la mesita: el vaso de agua sigue intacto, junto a las píldoras y las cápsulas y las pastillas. Y los dos portarretratos. En la pared del fondo, el televisor; en la otra, el cartel de mi última exposición en Madrid y muchas postales que reproducen cuadros de pintores amados: la vida en tecnicolor. Pluralidad de objetos extraviados en el vacío de un espacio donde no habita nada. Si acaso, caprichoso, el olvido. Es la mudez de lo inerte, un silencio que solo se interrumpe por algún descuido, cuando la puerta se queda abierta y me llega el runrún de afuera: el afanoso trajín del personal sanitario mezclado a las preguntas e instrucciones que se intercambian entre sí médicos y enfermeras, medias frases y palabras sueltas desgajadas de la cháchara que mantienen los pacientes que recorren los pasillos lentamente una y otra vez como si todo estuviera en movimiento, aunque en realidad no es así. Por las tardes, el paso apresurado y la respiración jadeante de los que acuden a estar un rato con sus seres queridos. Como mi hermano Emilio, que me visita puntualmente cada semana, sin fallar ni una sola. Con él retorna el ayer: imágenes fugaces de un pasado que brillan en la neblina tramposa y fantasmal de la memoria.

Sé que no es tiempo de jugar. Sé que ya no hay escape ni salida ni redención posible en la desconformación de las formas que nos llevaba a crear lo nuevo. Pero soy artista. ¡Sigo siendo la gran Maruja Mallo! ¡Marúnica! Así prefiero que me llamen, porque para eso trabajé duramente: para ser una de las aventuras más fascinantes del arte español contemporáneo, forjando una obra de excepcional magnetismo, hija de un rigor tan implacable como de una imaginación desbordante, y que deslumbró desde el mismísimo momento de su aparición. Nada más asomar a la palestra, todos se apresuraron a bautizarme: la brujita joven, me llamó Ramón, porque yo era entonces una señorita alegre que venía de provincias, de Galicia, donde abundaban las meigas. Pero en el fondo, me sentía más cercana a las sibilas, proféticas y seductoras… Yo, mitad ángel, mitad marisco…, como me decía Dalí. Aquí no todos se han dado cuenta de quién soy porque en los papeles de la clínica, y en esta pulsera de plástico que llevo en la muñeca derecha, figura mi verdadero nombre: Ana María Gómez González. Además, con el transcurso del tiempo, las enfermeras y cuidadoras han ido cambiando. En realidad, nunca son las mismas. Cambian por la mañana y por la noche y durante los fines de semana. Pero algunas saben que soy Maruja Mallo. Saben que incluso estando aquí postrada siento el deseo de imponer el bullicio del color y la claridad de la línea en este espacio domesticado y vulgar, esperando, casi con la misma ingenuidad de entonces, hallar la arista desde donde sorprender el secreto apresado en la conformación aparente. Como cuando de niños nos adentrábamos en la espesura del monte y apartábamos todo cuanto nos impedía ver: sacudíamos los árboles aguardando expectantes la lluvia de hojas y frutos; excavábamos en las topineras y el fango hasta apresar algo, cualquier huella de vida; con la contera del paraguas arrancábamos las piedras y guijarros incrustados en la tierra del camino para descubrir los diminutos misterios del subsuelo. ¿Dónde encontrar ahora los pedazos de hielo arrancados a las charcas de los caminos, aquellas cristalizaciones de tierra y agua? Mágicas, sí, por su color de ámbar. Tardé años en averiguar el porqué. Sucedió en Nueva York. Buscaba algo especial para regalarle a una amiga, pero disponía de escasos medios. Así que entré en un lugar más bien modesto. El dependiente —un estudiante de la Columbia, creo—, ya un tanto desesperado o escéptico, me encaminó a un rincón apartado y oscuro de la tienda y me mostró una cajita mínima, desbordante de luz. May be an ambar, se aventuró a sugerir. El tono de su voz me obligó a rechazarlo de inmediato, pero, atraída por su vacilación, y por todo aquel ambiente tan fluvial —yo me sentía como eligiendo un anzuelo para pescar, los hay sumamente fascinantes aun a pesar de ser puro plástico—, me acerqué. Y en la oscuridad inmensa del local —hay que llamarlo así aunque suene paradójico, porque en realidad el sitio era pequeño, pero reinaba en él la soledad y el abandono, que lo magnifican todo— vi aquella piedrecilla. El ámbar enseñoreándose del espacio y de mí. Recordé los versos: Y el ámbar perfumea. Y entonces sí entendí. Vi la magia del ámbar: misteriosas gotas de luz del color de la miel. Como lágrimas. Y supe que antes de entenderla ya la había aceptado y vivido. Había sentido el ámbar en sus milimétricas irisaciones, tan tenues, tan quebradizas. Había adivinado el sutil dibujo de sus miembros, de sus líneas cristalizadas en la trémula figura de la vida apresada en la piedra. Eso me conturbaba: la piedra apresando la vida. Y por eso raspaba y raspaba en las rocas. Y me hundía en las arenas del mar.

Basta de juegos. Estás a punto de surcar las aguas de un mar sin orillas. Estás aquí insomne, inmóvil, mientras aguardas la muerte, vigilante.

Lo sé. Pero quiero regresar a la alegría de entonces, volver a ser ¡Notre Dame de la Aleluya!, como me decían mis amigos. Aunque solo sea por una última vez. Porque, salvo excepciones, no hubo un solo día de mi vida que no me trajera un soplo de felicidad. Y quiero que también ahora me acompañe su fulgor: que corran los ojos, los ojos solos, a celebrar la vida, ya que mis pies están anclados; que vuele el alma hacia el misterio, pues mi cuerpo está apresado en la rigidez de la noche. La noche, la noche, siempre la misma. Cierro los párpados, pero no puedo dormir. Mis ojos navegan hacia el fondo. Es como si ya no pudieras dejar de estar así: postrada y muda. Ni siquiera te salvan las diecisiete píldoras diarias. No lo olvides, ¡diecisiete! Están ahí, sobre la mesilla, en esa cajita de plástico roja con tapa transparente cuyas celdillas rellenan cada mañana. ¡Qué tentación! ¡Qué ganas de zampárselas todas de golpe como haría una niña golosa! ¡Qué alivio apurarlas lentamente a modo del suicida, sabiendo que después ya no habrá nada más! Pero tú no eres de esa clase, tú no. Viviste un suicidio y te bastó para entender por qué la mujer es el ser que más sombra o más luz puede proyectar en los sueños del hombre. El suicidio de Mauricio Roësset fue el extravío ciego de quien se entrega a la muerte sin pensarla. Fue un suicidio nocturno: la súbita invasión de la sombra. Y nada más. Y si fue así, por qué preguntarse. Se vive y se muere. Nada más. Tú viviste un suicidio y sabes de la muerte a deshoras de tantos queridísimos amigos. Mejor no revivir nada, no remover sus sombras porque ellos, arropados de amor y de pena, están muriéndose en nosotros para siempre. Por eso ingieres metódicamente tus pastillas. Por eso, disciplinada, las tomas de una en una con sumo cuidado, respetando escrupulosamente las instrucciones de los facultativos, para no confundirte. Primero las dos pastillas minúsculas de color crema, después un comprimido incoloro pero amargo, luego las cápsulas de combinaciones atrevidas, calcio, diuréticos, sodio y potasio, analgésicos, protectores de mucosas gástricas y, por fin, las grajeas azucaradas y brillantes. Sabes que no son intercambiables, como las habas y alubias con que jugabais de niños en las oscuras noches de invierno: verdes, amarillas, negras, rojas, gigantes, pequeñas, medianas, tardías, pintas… Tampoco son coleccionables, como los botones del excéntrico Jacques Rigaut, que se lanzaba sobre los transeúntes que se encontraba al paso para robárselos, arrancando con furia los botones de gabanes y abrigos, gabardinas, americanas y chaquetas y vestidos y pantalones… No era una leyenda urbana ni una invención de un humorista noir, pese a los disparatados delirios que aureolaban su nombre y que lo llevaron a un prematuro y trágico final: cuando llegué a París en 1932, el recuerdo e incluso la presencia de Rigaut seguían vivos entre sus amigos más cercanos, los del grupo Littérature y los de la revista La Révolution Surréaliste.

Qué tentación desviarse y saltar ya hasta aquellos años locos, ¿verdad? Pero seguimos aquí, tragando las píldoras. No lo olvides. No las olvides nunca porque forman parte de tu vida. Ya para siempre tu vida encerrada en un círculo, tu destino apresado en el hechizo de un trazo. No te lo ocultes. Ya no hay verbenas ni fiestas. Ya no es posible la irreverencia ni la gracia. No te perturben los ruidos ni el ajetreo del va y viene por esos corredores. Inútil decorar con purpurinas y acebo la atonía del gris. Detestable ese empeño por celebrar el tiempo. Lo enjaulan y encasillan, lo reducen a aritmética elemental y después, supersticiosamente, una vez al año, le rinden pleitesía y aplauden y cantan su transcurrir. Mañana vendrán y arrancarán esa hoja muerta, la única que queda del viejo calendario. Y colgarán, entre el cartel y las postales, uno nuevo, sin estrenar.

Tantas veces preguntándome qué sería un morir en vida sin jamás sospechar que pudiera ser esto, que pudiera estar aquí, en mí. En esta laxitud de un cuerpo cercado por múltiples objetos anodinos, en este brutal abandono de la voluntad, en la huida del deseo. Habría que volver a aprender a conjugar algunos verbos. No solo los irregulares, los básicos también: yo soy, yo puedo, yo quiero. Habría que volver a aprender a conjugar los tiempos de los verbos: yo pensaba, estuve, querría, habría podido, fui, hubiera ido, sabré. Eso quisiera, saber. Saber los tiempos: qué norma pautarán, qué lenguaje. Saber si mañana lloverá o no, si subirán o bajarán las temperaturas, si habrá nieblas matinales o una borrasca anticiclónica amenazando por Galicia, si soplarán los vientos flojos o moderados, si será lunes o jueves, laborable o festivo, si habrá que adelantar o atrasar la hora, si empezaremos un nuevo año o remataremos el viejo, si será 1994 o 1995, la Purísima o la Ascensión, la Ascensión o la Constitución, la Nochebuena o el Día de Reyes.

—¿Cómo dice? No la entiendo, reina mía. Hable un poco más alto, cielo. No se preocupe. Seguro que es solo una pesadilla. Enseguida pasará. Ya verá como sí. Se lo aseguro yo, tesoro. Hágame caso y pórtese bien, chiquilla. No me sea mala. Ande, cálmese. ¿No ve que sigo aquí? ¡Cál-me-se, cál-me-se! ¡Haga el favor! Así me gusta. Eso es, muy bien. Vamos a ver cómo está todo esto. Humm… hummm… Hay que darse la vuelta un momentín, cariño. ¡Sin protestar! Tranquila, tranquila, así… Ya casi estamos. ¡Hala, a dormir!

Sí, aléjate, que yo pienso volver a perderme. En este cuarto, con mis pastillas de colores, flotando en un mar de imágenes que coleccionaré en un álbum. Será un libro de recuerdos, con algunas hojas nítidas y exactas, pero también con otras oscuras y borrosas. Y hasta pudiera ser que tenga hojas en blanco: saltos y vacíos, olvidos, silencios. Porque las imágenes llegan al azar, sin obedecer más ley que la del capricho. A veces acuden tumultuosas, en bandadas, y se mezclan y enredan entre sí, confundiéndome. Aturdiéndome, incluso. Será todavía un residuo fruto de la libre asociación, del automatismo psíquico al que me entregué y abandoné aquellos años. Se solapan los tiempos, se yuxtaponen objetos, espacios y figuras, simultanean realidad y ensueño: visiones, fantasías. Otras veces las imágenes aparecen dentro de círculos huecos. ¿Será la Nada? ¡Alguna vez la abrazaste! No con ánimo de asirla y dejarte vivir en ella, sino para entender por qué algunos se entregaron irresistiblemente a ella, sabiendo que sucumbirían. Te acercarías a descifrar su clima nauseabundo y a la vez fascinante, preñado de falsas promesas. Con una seducción más propia de la embriaguez y el aliento del hastío, que de la saciedad y el gozo.

La Nada, la Nada. Hacia ella vas, ya sin juegos ni demoras, como en el mar. Os hacíais los muertos y atisbabais algo de aquella plenitud: el cuerpo flotando, zarandeado suavemente por olas que parecían querer acariciarlo como el aliento antes de los besos, el silencio sordo de las aguas, los ojos cegados por el sol o cerrados a la niebla, a veces el dulzor de la lluvia enjuagando el salitre, las rocas a los lados, los prados al fondo. En ti, el mar. ¡Despierta, despierta! ¡Retorna, nadadora sumergida! Bracea fuerte y regresa a la orilla. Extiéndete sobre la arena como ante un lienzo. No te adornes con algas ni conchas, que ya no hay islas de Pascua ni Pascua de Resurrección. No sonrías, por favor. No borres tus huellas al pasar. Extiende tu vida sobre este lienzo blanco y mírate en él. Ahí yaces tú, ya sin máscaras ni afeites ni collares. Sin corazones traspasados por una flecha de amor. Afuera, en el corredor angosto, el lento arrastrarse de quienes pretenden burlar su presente agónico; aquí, en tu cuarto, un recordar sin tregua. Incesante y exigente, sí, pero lleno de vida. ¡Plenitud! ¡Exaltación! Pero si mi vida ya huyó apresuradamente. ¿Y qué quieres? Es así. No hay más vueltas que darle. Escoge entre la queja y el lamento o la canción y la risa. ¡No te asustes! No habrá sorpresas. Solo la memoria febril, arrebatada…, como no podía ser de otro modo tratándose de ti, una mujer entrañable y frágil que de repente conoció el estupor y aulló como una loba herida. ¡Ah, aquellos lobos en lo alto de los bosques, sus ojos fulgurantes acechando en las noches sin luna! Recuerda cuando subías camino del rosado monte. Ibas llena de espanto, el grito ahogado en la garganta porque sabías que cuanto más tiempo pasase más densa sería la oscuridad. Y de nada servían las historias que os contabais tu hermano y tú para intentar olvidar el final de aquella cuesta negra, hasta donde bajaban los lobos y los zorros, según os habían asegurado, para meteros miedo, porque es bueno que los niños lo conozcan y sepan qué se siente cuando aparece el miedo. Teníais que subir aquella cuesta negra algún atardecer, cuando os encargaban recoger la leche. Ya no fantaseabais. Ibais mudos, amparados en la última luz del día, que es la hora en que las alimañas salen de sus cuevas. Os apretabais uno contra otro y los cántaros de aluminio vacíos chocaban entre sí: su tintineo, un conjuro.

¿Quién habría de decirte que de mayor aullarías furiosa como una loba herida? Porque sí, hubo hermosura y gracias derramadas en tus cuadros y dibujos, hubo bullicio y luz, fantasías y ensueños, irreverencia, juegos, verbenas, amor. Pero después llegó el quebranto, la ira, la pena, la crueldad, el desengaño, el horror. Hubo negación. ¿Andabais en pos de qué? De la noche. De la Nada. Jugabais al alba rociados de lluvias y silencios, buscando abandonadas muñequitas de cristal. Encontraste una, y no bastó para retener un amor que nacía extraviado. Enajenada erraste entre cenizas de otras horas cayendo en celada tras celada. Después, ya casi al final, tuviste fuerzas para dar vida a unas criaturas semimágicas, ¡tan gráciles, tan leves son! ¡Y deslumbrantes como el deseo al emprender su vuelo! Moradores del vacío. ¿Por qué los llamaste así: Almotrón, Andinave, Agol, Airagú? ¿Qué secreto encerraste en ellos? Muchos llevan la A de tu verdadero nombre, Ana María. Todos apuntan a un principio, pero en realidad señalan la muerte del amor.

¿Y qué? ¿Y qué más da ya? ¿Hasta cuándo la amenaza de un ayer perdido? ¿A dónde ir que no haya un espejo acosándome de frente? ¿Por qué la memoria tiene sus caprichos, sus mareas, la ternura de la dádiva o el espanto del vacío? Y estar aquí ante otra noche, insomne, volviéndome a asombrar —como ayer, como siempre— ante el tumulto de imágenes que se precipitan, recordando un pasado cada día más presente por razones de esclerosis, de tiempo reversible. ¿1994? ¿1949? ¿1494? ¿Para qué este desfile de tiempos? ¡Cuánto esfuerzo inútil si al final solo quedan los rostros abatidos en el hueco innombrable de las horas, el sacrificio del instante a un tiempo que para mí ya está siendo espera! No valen treguas ni promesas. Ya no soy la niña que se contentaba con un cuento a la hora de dormir. Ya apenas duermo. Ya casi nunca duermo aquí, en este espacio letal que tú rompes y desdoblas. Me recuerdo caminando por los bosques, bajo la niebla, más allá de los campos y maizales, entre los helechos y las zarzas. Sola, empujada por el viento, la lluvia amarga perforando incansable las horas. Sola allí, sin saber. Sola aquí también, queriendo saber. Grito para arrancarle al silencio su mordaza, pero nadie me responde. Por eso me revuelvo furiosa e intento desatar estos correajes, ataduras que anulan mi protesta. Y entonces solo el vértigo, la marea del recuerdo que me sube a la garganta y me deja así: tendida, inmóvil, muda en mi rincón. Rodeada de objetos extraviados que traspasan los cristales y tiñen de ponzoña el corazón. Dardos. Flechas envenenadas. Me habita la bruma, con su cendal negruzco, deformante. Hay docenas de ojos taladrándonos sin vernos, como la lluvia amarga que un día me enseñó a escupir. Sin proponérmelo, he dado el salto y de pronto estoy del otro lado y susurrando. ¡Qué horror! ¡Un cortinón de terciopelo gris junto a las malvalocas! ¿Cuántos años inmovilizada flotando en este vértigo de sucesiones? ¿Dónde los rostros, tu voz, mis manos? ¿Cómo te llamas tú? No te reconozco. No te quiero cuando te alejas dejándome por prenda el hedor del hueco. Un nombre solo. Una palabra escrita en cualquier parte. Me basta un garabato arañando cajones y paredes para salvar tantas memorias rotas. Enumerar sus formas. Matizar sus tonos. Contar. Entrar en el corro del que no se sale. Otra vez el círculo, el círculo por todas partes, un aro del que nadie puede escapar. Ya sé: eres la que aprieta, la que a todas las criaturas destroza y arrasa. Eres tú, la muerte brava enviando recado, la que pronto me quitará los ojos. Oigo lejana aún tu chirimía, un muy triste cantar y un bullicio de voces dolorosas y gemidos que no entiendo. No pienso leer en tus duros dientes ni abrir mis oídos a esa tu conseja. No quiero tu danza ni tu canto negro. Por más que me apremies, no pienso acudir a tu invitación. Yo no tengo manto de que despojarme, ni flores, ni rosas con las que adornarte. No sé de mis culpas ni de mis pecados, ¿por qué has de llevarme tan atropellada? Gustar tu amargura, ver tu fealdad…

No, no te asustes. No es quien piensas. Soy yo, aquella voz interior que te llamó un día, la misma que te ha ido guiando durante tu vida entera. Ven, no temas. Recordarás las trampas del vivir. ¡Han sido tantas, tantísimas…! ¿Alguna vez has tenido el valor de contarlas? Imposible registrarlas al detalle. Tampoco hace falta. Por lo demás, no es tan difícil, créeme. Basta con bailar al son que nos toquen. Y este de ahora no es muy complicado. Fíjate. Es una danza absurda, sí, como la vida. ¡Anda! No temas.

Está bien.

Pero no te prometo nada.

¡Nada en absoluto!

Habrá memoria, nostalgia, emociones, rabia, imágenes, ensueños, conjeturas, divagaciones, recuerdos inventados, delirios…

Galerías de cristales

Sí, tu niñez: ya fábula de fuentes.

JORGE GUILLÉN

Horizontalidad brumosa del amanecer. Lenta, la luz asoma y se detiene al borde del metal, frenada su jubilosa expansión por la persianilla de lamas: geometría en gris. Rejas, barreras, huecos, vacíos intransitables. Monotonía de la línea recta que persiste inalterable en su fijeza. Pared blanca donde no alienta la vida, ni siquiera sus sombras como entonces, cuando éramos niños. Nos deslizábamos semiclandestinamente hasta la enorme alcoba de nuestros padres y nos acogía el cálido cuerpo de papá —mamá ausente, asistiendo a la misa de ocho antes de los quehaceres—, nos ahuecábamos entre las mantas y cobertores disponiéndonos a presenciar un espectáculo insólito, preparado solo para aquellos niños que al despertar se apresuraban a ir a disfrutar de un gran espectáculo: el cine de las sábanas blancas. Había que espabilar y darse prisa porque la función duraba muy poco: el breve tiempo comprendido entre el ir y venir de las gentes a sus labores: una temprana escapada al huerto cargando con azadas, picos y rastrillos; el primer viaje al horno para llevar a cocer el pan; la caminata hasta el lavadero o el borde del río donde había quedado la ropa a clarear. Entornábamos las contraventanas y permanecíamos unos segundos expectantes hasta que sobre el lienzo blanco de la pared se proyectaba la primera sombra: un débil trazo, aún borroso, bastaba para que papá iniciase un relato. Y aunque había momentos en que por la pared desfilaban tres sombras con sus cabezas, y otras tres más en el techo, las imágenes poco a poco iban perdiendo importancia porque el cuento de papá —su manera de contar, la entonación y las pausas, la viveza de sus palabras— hacía que, imantados por esta fuerza y casi sin darnos cuenta, fuésemos girando lentamente y cambiando la posición inicial para quedar de espaldas a la pared, mirando fijamente el rostro de papá, atentos al movimiento de sus labios, prendidos y arrobados. Los finales habrían sido estrepitosos de no haberse librado aquellas batallas sobre los duros colchones de lana. Inmensos, casi infinitos. Peleábamos de punta a punta en una persecución que parecía inacabable, con saltos y rebotes a menudo resueltos en lamentable aterrizaje. Entonces, enfadada, me marchaba a la galería y desde allí, ya a plena luz, contemplaba otro espectáculo: las mil sorpresas que traían a las ferias y mercados las gentes que llegaban desde los pueblos y aldeas cercanos, aquellos que parecían perderse allá lejos, en el interior de las montañas y adonde alguna vez me habían llevado. Yo vivía en una calle muy empinada. La llamábamos la calle Arriba, aunque su nombre oficial era Portier, antigua calle del Sol, hoy avenida de Lourdes. Mi casa quedaba junto al convento de las Concepcionistas y la iglesia de Sta. María del Campo, en lo alto de Vivero, formando con las otras una hilera irregular y serpenteante que parecía querer abrazar las faldas del rosado monte, que crecía allí detrás.

Desde las galerías de cristales, en las tempranas horas del amanecer, los veranos, contemplaba el lento desfilar de unas gentes que, obedeciendo a un invariable rito, acudían cada sábado a las ferias y mercados de la villa. Unos venían a vender los frutos y hortalizas cultivados en sus campos y en sus huertas, los quesos y manteca elaborados con la leche de sus vacas, la miel producida en sus colmenas, las empanadas, las boronas, las tortas de maíz y las hogazas de centeno o trigo recién horneadas. Otros traían animales de cría. Algunos ofrecían modestos enseres domésticos tallados toscamente con sus manos: cestos de mimbre de mil formas y tamaños, sillas y banquetas de madera, navajas y cuchillos, cuencos, calderos, cedazos, parafusas de torcer la lana, bastidores para bordar. También traían aperos de labranza y utensilios de labor: azadas, hoces, guadañas, rastrillos, horquillas, palas, rodillos. Los veía bajar en su lento desfile por los caminos de los montes y dirigirse hacia la plaza del mercado. Las mujeres, casi siempre vestidas de negro, portaban sobre sus cabezas las grandes cestas de mimbre apoyadas sobre un pañuelo de hierbas enrollado al modo de una sencilla corona; otras cargaban sus mercancías en las alforjas de los burros mientras ellas caminaban al paso; a algunas, las más pobres, les bastaba un modesto hatillo con el que amarrar un par de gallinas o unas docenas de huevos. Los hombres, cuando bajaban, lo hacían montados a caballo. Solían ser tratantes de reses, pequeños ganaderos que acudían a la feria a comprar o vender, o a ambas cosas a la vez.

Después de presenciar su llegada, apenas podía aguardar el momento de acompañar a mi madre al mercado. Bajaba casi en volandas mi calle Arriba y recorría la plaza a la carrera, incapaz de acompasar mi impaciencia a la minuciosa inspección previa que practicaba mamá. Había que dar vueltas y vueltas para mirar y remirar, comparando precios y calculando las provisiones necesarias para aguantar la semana. A mí me avergonzaban esos preliminares, pero llegamos a ser catorce los hermanos —yo era la cuarta—, y no estaba de más regatear y ajustar los precios. Me avergonzaban esos preliminares porque una vez había oído unos comentarios despectivos de las campesinas referidos a aquellas señoras que miraban y andaban: las de Miranda, las llamaban. Mucho me tardaba el momento de pararme ante una de aquellas vendedoras y elegir. Desde mi niñez, veía su resignado cansancio, aguardando sentadas sobre improvisados asientos, las manos descansando en el regazo o enfundadas en los bolsillos del mandil. ¡Aquellos mandiles a cuadros blancos y negros tras los que se ocultaban unas manos que llevaban impresas las huellas del trabajo como surcos de la tierra! Aquellas manos de movimientos lentos, casi dubitativos, señalando, tímidas, la excelencia de los productos ofrecidos; celebrando la elección, al poco; manejando las pesas de la romana y calculando con dificultad el monto de la compra. Me encantaba hundir mis manos en los sacos de habas —blancas, negras, pintas, rayadas como escarabajos— y remover aquellas piedrecillas tiernas y pulidas como los cantos de un río. Perfectas en su quietud y reposo. Cantarinas cuando las revolvíamos y mezclábamos para jugar a escondites y adivinanzas con el único afán de ganar alguna vez una de las piezas más codiciadas y escasas. Cada uno provisto de un pequeño saquito donde guardarlas, nos sentábamos en la plaza del mercado, junto a la fuente, formando un pequeño corro, y descubríamos los preciados tesoros que estábamos dispuestos a ganar o perder, minúsculos mosaicos de colores dibujados sobre el gris de la piedra.

Pero en la fruta no me dejaban revolver. Normalmente se vendía «a cestadas»: había que encontrar a otra vecina que quisiera comprar con nosotros la cesta entera y repartir. El reparto se hacía a cuatro o a seis manos, según el número de las compradoras, pero a mí no me dejaban participar en él porque eso supondría una clara desventaja para mamá: en mis manitas no cabía el mismo número de piezas que en las de una mujer mayor. Rabiaba. Fue, seguramente, mi primera experiencia de la injusticia. Rabiaba y prometía venganza. En llegando a casa hundiría mis manos en el montoncito que formaban las peras urracas. ¡Qué nombre fascinante, como un presentimiento! ¡Peras urracas! Peras enanas, les decían algunos, que se comían de un bocado, tragándoselo todo sin miramientos. Pero yo las miraba y remiraba, las tocaba para sentir el cosquilleo de los rabitos, casi un leve arañazo como el del garabullo; revolvía a placer los repinaldos, aspirando aquel aroma tan especial de la manzana que reposaba sobre las tablas del desván, un olor que se mezclaba con el de los pésigos y los membrillos con que haríamos el dulce; acariciaba mi cara en el terciopelo de los melocotones; refrescaba mi boca con la pulpa deliciosa y jugosa de las ciruelas claudias.

Sí, aquel deambular por el mercado, medio aferrada a las rodillas de mamá, o colgada de las asas del cesto, entre piernas y faldones, a codazos, mirando, mirándolo todo, insaciable, perpleja, maravillada. Mirando las miradas de aquellas vendedoras, tan lejanas, tan ausentes, tan tristes a veces. Allí solas, enmudecido ya su temprano pregonar, resignadas y abatidas si la mañana se había nublado y amenazaba con ponerse a llover. Hacia las doce, la plaza estaba casi vacía, pero aún quedaban allí unas pocas campesinas que seguían aguardando en silencio, la cabeza baja, el mentón apoyado en una mano y el otro brazo replegado sobre el vientre, las piernas cruzadas. Y me preguntaba si esa inmovilidad de la espera preludiaba violencias inminentes, como había observado en algunos animales. Al alejarme y regresar a casa, volvía la cabeza para mirarlas una vez más y atesorar la imagen última, segura de que cuanto me habían ofrecido perduraría en mí.

Porque ese deambular por el mercado era el anticipo de una fiesta que retornaría día a día. Por la mañana, al correr las puertas de la alacena y sacar la manteca para untar el pan del desayuno, la manteca envuelta en hojas de berza y conservada en agua fresca, aquellas piezas ovaladas, con sus adornos que semejaban espigas o los tres secos cortes de una barra de pan. Por las tardes, al preparar las meriendas y gustar del sabor de los quesos catados ya en el propio mercado, en las puntas de cuchillos asombrosos. Era lo último que comprábamos porque los quesos de la tierra abundaban y sus precios eran muy módicos. El regreso a casa solía ser pausado. Llegábamos después del mediodía, pero a mí aún me daba tiempo de ver el repliegue de labradores y campesinos hacia sus caseríos. Cansados, sí, pero satisfechos. Con un cansancio esparcido en cuerpos que parecían recobrar una inexplicable ligereza en la esperanza de repetir la suerte. Como yo en mi espera, toda pegada a los altos ventanales. Permanecía allí horas y horas, hasta el atardecer, cuando los tratantes de ganado iniciaban la retirada. Algunas tardes papá me llevaba con él a tomar café en las cantinas y los chigres próximos al campo de la feria. Entre el vapor del coñac y el aguardiente, el sabor de los terrones de azúcar empapados en el delicioso brebaje, el restallido seco de las varas y bastones golpeando en el suelo, la descarga violenta de los puños sobre las mesas de madera, la mano ágil cerrando el trato, el sombrero o la boina abandonados sobre el mostrador, la voz apremiante, la mano ordenando. Hombres enfundados en gruesos trajes de paño también en el verano. Hombres de negro. Rostros ceñudos, concentrados, tensos, recelosos. Miradas hoscas. Puños en alto, prietos, amenazantes. Voces broncas, imperativas. Palabras blasfemas. Una humareda sofocante. Olores ácidos. El suelo alfombrado de colillas y serrín y las huellas de pisadas que conducían hasta el urinario de mosaicos amarillentos. Puertas de hojas batientes por donde asomaban unos rostros congestionados, que escupían. Manos torpes cerrando las pretinas del pantalón. Y así seguían allí los hombres hasta el anochecer, prolongando una jornada de rutinas, que también incluía apuestas feroces. Regresaban con sus caras enrojecidas por el vino y las canciones, los bolsillos repletos o vacíos, el paso siempre vacilante. Al anochecer yo los veía partir eufóricos o vencidos, empuñando sus varas, los sombreros y boinas al aire bamboleando con ellos un impronunciable adiós. Allí, pegada a los altos ventanales, los veía subir lentos, pesados, hasta perderse en el fondo de la noche. Cuando ellos ya no eran ni sombras, yo todavía seguía un buen rato escuchando el sordo rumor de sus cantos, que parecía que iba a prolongarse eternamente y que aún hoy, al evocarlo, me estremece.

¡Qué lejanas las galerías de cristales de mi niñez! Perdidos para siempre los alegres despertares, ya no hay bullicio ni el griterío del pujar. Acalladas las voces, casi no sobreviven sus ecos. Solo ruidos hirientes, chirriantes carros de metal desplazándose por estos largos corredores, órdenes, portazos. Encerrada y prisionera de un mal estoy. ¡Un mal! Como en un invierno mucho más riguroso e implacable que los de mi niñez, aunque hasta aquí no lleguen las así llamadas inclemencias del tiempo, como sucedía entonces: el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas y por debajo del portón, el viento rugiendo imbatible durante días enteros, la humedad con su olor agrio en cobertores y sábanas y toallas y armarios y cajones, la niebla agazapada entre los bosques difuminándolo todo, las heladas que cubrían de escarcha los campos y caminos, plateándolos… Inclemencias que yo no maldecía porque también en los inviernos era feliz. Me gustaba mucho ir a la escuela. Fui, como solía decirse, una niña muy aplicada que, en cuanto podía, alzaba la mano y se prestaba a salir a la pizarra: un gran mural intacto y predispuesto a dejarse poblar con preguntas e incógnitas, cálculos o historias. Sentada en el pupitre, apenas alzaba la cabeza, la nariz asomada al tintero para aspirar los efluvios de la tinta, ese líquido mágico que en reposo, inerte, parecía un metal, pero que nada más rozarlo con la punta del plumín cobraba vida propia, deslizándose entre círculos y estrías. Y lo mismo al escribir, siempre escapándose la tinta: diabólica para dejar un borrón; maravillosa y adorable cuando transformaba los puntos en estrellas.

En casa, sin embargo, me comportaba de un modo muy distinto. Al parecer, era un diablillo. Pero al ser catorce hermanos, no estábamos muy vigilados, la verdad sea dicha. Además, yo era de los mayorcitos y todos los pequeños tenían que obedecerme. A mí no me costaba mucho domar a los renacuajos y mantenerlos a raya —nunca mejor dicho— porque los engatusaba con mis cosas. ¿A qué niño no le gusta dibujar o que le dibujen? Es lo más natural del mundo: desde los tiempos de las cavernas, desde la infancia de la humanidad. El dibujo de los niños es la imagen primitiva del hombre, que empieza a expresarse con formas plásticas y, más tarde, construye el alfabeto. El dibujo es un lenguaje figurado, una escritura de las formas. Eso lo supe nada más aferrar y blandir un lápiz, y empezar con los primeros intentos. Pese a que en la superficie de la lámina solo parecía haber un alocado haz de gruesas rayas enmarañadas y superpuestas entre sí, que aparentaban no tener forma ni sentido, mirando aquello fijamente podía verse algo