Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Tacet Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Novelistas Imprescindibles

- Sprache: Spanisch

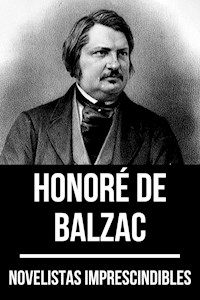

Bienvenidos a la serie de libros Novelistas Imprescindibles, donde les presentamos las mejores obras de autores notables. Para este libro, el crítico literario August Nemo ha elegido las dos novelas más importantes y significativas de Honoré de Balzac que son Petrilla y Eugenia Grandet. Honoré de Balzac fue un prolífico escritor francés, notable por sus agudas observaciones psicológicas. Se le considera el fundador del Realismo en la literatura moderna. Su obra maestra, La Comedia Humana, consta de 95 novelas, novelas y cuentos que buscan retratar todos los niveles de la sociedad francesa de la época, en particular la floreciente burguesía tras la caída de Napoleón Bonaparte en 1815. Novelas seleccionadas para este libro: - Petrilla. - Eugenia Grandet.Este es uno de los muchos libros de la serie Novelistas Imprescindibles. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la serie, estamos seguros de que te gustarán algunos de los autores.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 579

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tabla de Contenido

Título

El Autor

Petrilla

Eugenia Grandet

About the Publisher

El Autor

Honoré de Balzac (20 de mayo de 1799 - 18 de agosto de 1850) fue un novelista y dramaturgo francés. La secuencia de la novela La Comédie humaine, que presenta un panorama de la vida francesa posnapoleónica, es considerada generalmente como su obra maestra.

Gracias a su aguda observación de los detalles y a su representación no filtrada de la sociedad, Balzac está considerado como uno de los fundadores del realismo en la literatura europea[3], y es conocido por sus personajes polifacéticos; incluso sus personajes menores son complejos, moralmente ambiguos y plenamente humanos. Los objetos inanimados también están imbuidos de carácter; la ciudad de París, telón de fondo de gran parte de sus escritos, adquiere muchas cualidades humanas. Su escritura influyó en muchos escritores famosos, incluyendo a los novelistas Émile Zola, Charles Dickens, Gustave Flaubert, Jack Kerouac y Henry James, los cineastas Akira Kurosawa, Eric Rohmer y François Truffaut, así como importantes filósofos como Friedrich Engels y Karl Marx. Muchas de las obras de Balzac se han convertido en películas y siguen inspirando a otros escritores.

Entusiasta lector y pensador independiente de niño, Balzac tuvo problemas para adaptarse al estilo de enseñanza de su instituto. Su naturaleza obstinada le causó problemas durante toda su vida y frustró sus ambiciones de triunfar en el mundo de los negocios. Cuando terminó la escuela, Balzac fue aprendiz en un bufete de abogados, pero le dio la espalda al estudio del derecho después de cansarse de su inhumanidad y su rutina banal. Antes y durante su carrera como escritor, intentó ser editor, impresor, empresario, crítico y político; fracasó en todos estos esfuerzos. La Comédie Humaine refleja sus dificultades en la vida real e incluye escenas de su propia experiencia.

Balzac sufrió problemas de salud a lo largo de su vida, posiblemente debido a su intenso horario de escritura. Su relación con su familia se vio a menudo afectada por el drama financiero y personal, y perdió más de un amigo por las críticas. En 1850, Balzac se casó con Ewelina Hańska, una aristócrata polaca y su amor de toda la vida; murió en París cinco meses después.

Petrilla

A la señorita Ana de Hanska

¿Cómo voy, querida niña, a dedicar a usted una historia llena de melancolía? A usted, que es la alegría de una casa; a usted, cuya pelerina blanca o rosa revuela entre los macizos de Wierzchoænia como un fuego fatuo que su padre y su madre siguen con mirada enternecida... ¿No tendré que hablarla de desventuras que una jovencita adorada, como usted lo es, no ha de conocer jamás, porque sus lindas manos podrían en su día consolarlas? Es tan difícil, Ana, encontrar para usted en la historia de nuestras costumbres una aventura digna de ser leída por sus ojos, que el autor no podía elegir; pero tal vez al leer ésta que le envío se dará usted cuenta de lo dichosa que es.

Su viejo amigo,

DE BALZAC

Cierto día de octubre de 1827, al amanecer, un joven de unos diez y seis años, y que por sus trazas parecía lo que la moderna fraseología llama tan insolentemente un proletario, se detuvo en una plazuela que hay en el bajo Provins. A aquellas horas pudo observar, sin ser observado, las diferentes casas situadas en la plazuela, que forma un rectángulo. Los molinos emplazados en las vías de Provins estaban ya en marcha. Su ruido, multiplicado por los ecos de la ciudad alta, en armonía con el aire vivo, con las alegres claridades de la mañana, subrayaba la profundidad del silencio, que permitía oír el paso de una diligencia por la carretera a una legua de distancia. Las dos líneas más largas de casas, separadas por la fronda de los tilos, presentan sencillas construcciones, en que se revela la existencia pacífica y definida de sus moradores. No hay en aquel paraje ni señales de comercio. Apenas se veían en aquella época las lujosas puertas cocheras de las gentes ricas; si las había, rara vez giraban sobre sus goznes, a excepción de la del señor Martener, un médico que necesitaba tener un cabriolé y usarle con frecuencia.

Algunas fachadas aparecían adornadas de guirnaldas de pámpanos; otras, de rosales, cuyos tallos subían hasta el primer piso, cuyas ventanas perfumaban con sus grandes flores. Un extremo de la plaza llega hasta la calle Mayor de la ciudad baja. El otro está cortado por una calle paralela a la calle Mayor y cuyos jardines se extienden a la orilla de uno de los dos ríos que riegan el valle de Provins.

En este extremo, el más apacible de la plaza, el joven obrero reconoció la casa que le habían indicado: una fachada de piedra blanca, surcada de ranuras que imitan hiladas y cuyos balcones, de delgadas barandillas de hierro adornadas de rosetones amarillos, se cierran con unas persianas grises. Sobre esta fachada, que tiene piso bajo y primer piso, tres ventanas de guardilla surgen del techo empizarrado y en el cual gira una veleta nueva. La veleta representa un cazador disponiéndose a disparar sobre una liebre. Se sube al postigo de la casa mediante tres escalones de piedra. A un lado de la puerta, un tubo de plomo escupe las aguas del servicio doméstico a un arroyo y anuncia la cocina; al otro lado, dos ventanas cuidadosamente cerradas con postigos grises, en los que había unos calados en forma de corazón para dejar que entrase un poco de luz, le parecieron las del comedor. Sobre los escalones de piedra, y por bajo de las ventanas, vense los tragaluces de las cuevas, cerrados con portezuelas de palastro, pintadas y perforadas con presuntuosas recortaduras. Todo era entonces nuevo. En aquella casa, restaurada, y cuyo lujo todavía fresco contrastaba con el viejo exterior de todas las demás, un observador habría adivinado en el acto las ideas mezquinas y el perfecto bienestar del pequeño comerciante retirado. El joven contempló aquellos pormenores con una expresión de placer mezclado de tristeza; sus ojos iban de la cocina a las guardillas con un movimiento que denotaba deliberación. Los rosados fulgores del Sol señalaron, en una de las lumbreras del desván, una cortina de indiana que las demás lumbreras no tenían. La fisonomía del joven se puso entonces enteramente alegre; retrocedió algunos pasos, se recostó en un tilo y contó, cen ese tono lánguido peculiar en las gentes del Oeste, esta romanza bretona, publicada por Bruquière, un compositor a quien debemos deliciosas melodías. En Bretaña, los jóvenes de las aldeas entonan este canto, bajo la ventana de los reciéncasados, la noche de la boda:

Dicha os deseamos en el matrimonio,

señora casada,

y al señor esposo.

Os han enlazado, señora casada,

con un lazo de oro

que sólo la muerte desata.

Ya no iréis al baile ni a los juegos nuestros.

Guardaréis la casa:

nosotros sí iremos.

Habéis aceptado vuestro compromiso.

Fiel a vuestro esposo,

amarle es preciso.

Tomad este ramo que mi mano os da.

¡Ay! Vuestros vanos honores

pasarán como estas flores

Esta música nacional, tan deliciosa como la adaptada por Chateaubriand a ¿Se acuerda de ti, hermana mía?, cantada en medio de un pueblo de la Brie Champañesa, debía de ser para una bretona motivo de imperiosos recuerdos: tan fielmente pintaba las costumbres, el candor, los lugares de aquel viejo y noble país, donde reina no sé qué melancolía, producida por el aspecto de la vida real, que conmueve profundamente. Esa facultad de despertar un mundo de cosas graves, dulces o tristes por medio de un ritmo familiar y a menudo jubiloso, ¿no es el carácter de esos cantes familiares que son las supersticiones de la música, si se quiere aceptar la palabra superstición como significativa de todo lo que queda después de la ruina de los pueblos y sobrenada en sus revoluciones? Al acabar la primera estrofa, el obrero, que no cesaba de mirar a la cortina de la guardilla, no vio en ella movimiento alguno. Mientras cantaba la segunda, la indiana se agitó. Cuando hubo dicho las palabras «recibid este ramo», apareció el rostro de una joven. Una mano blanca abrió con precaución la reja, y la joven saludó con una inclinación de cabeza al viajero, en el momento en que él terminaba el melancólico pensamiento expresado en estos dos versos tan sencillos:

¡Ay! Vuestros vanos honores

pasarán como estas flores.

De pronto, el obrero mostró, sacándola de debajo de su chaqueta, una flor de un amarillo dorado, muy común en Bretaña y sin duda encontrada en los campos de Brie, donde no abunda: la flor de la aulaga.

-¿Conque es usted, Brigaut?-dijo la joven en voz baja.

-Sí, Petrilla, sí. Estoy en París y voy dando la vuelta a Francia; pero soy capaz de establecerme aquí, puesto que está usted.

En aquel momento rechinó la falleba de un balcón del primer piso debajo de la habitación de Petrilla. Mostró la bretona el más vivo temor y dijo a Brigaut:

-¡Escápese!

El obrero saltó como una rana asustada hacia el recodo que hace un molino de la calle que desemboca en la calle Mayor, arteria de la ciudad baja; pero, a pesar de su presteza, sus zapatos ferrados, al resonar en los guijarros del pavimento, produjeron un sonido fácil de distinguir entre los del molino y que pudo oír la persona que abría el balcón.

Aquella persona era una mujer. Ningún hombre abandona las dulzuras del sueño matinal para escuchar a un trovador de chaqueta: sólo a una mujer la despierta un canto de amor. En efecto, una mujer era, y una solterona. Cuando hubo abierto las persianas, miró con un gesto de murciélago en todas direcciones, y sólo pudo oír vagamente los pasos de Brigaut, que huía. ¿Hay algo más horrible de ver que la aparición matinal de una solterona fea a la ventana? Entre todos los espectáculos grotescos que regocijan a los viajeros cuando atraviesan los pueblos, ¿no es éste el más desagradable? Es demasiado triste, demasiado repulsivo para reírse de él. Aquella solterona con el oído tan alerta se presentaba desprovista de los artificios de toda clase que solía emplear para embellecerse: sin el rodete de cabellos postizos y sin gorguera. Llevaba ese horrible saquete de tela negra con que las solteronas se envuelven el occipucio y que asomaba bajo la cofia de dormir, levantada por los movimientos del sueño. Tal desorden daba a aquella cabeza el aspecto amenazador que los pintores atribuyen a las brujas. Las sienes, las orejas y la nuca nada ocultas dejaban adivinar su carácter árido y seco; sus profundas arrugas estaban subrayadas por tonos rojos, desagradables a la vista y que acentuaba más aún el color casi blanco de la chambra, atada al cuello con cordones retorcidos. Los bostezos de la chambra entreabierta dejaban ver un pecho comparable al de una vieja campesina poco preocupada de su fealdad. El brazo, descarnado, hacía el efecto de un bastón en el cual se hubiese puesto una tela.

Vista en la ventana, aquella señorita parecía de alta estatura a causa de la fuerza y la extensión de su rostro, que recordaba la inusitada amplitud de algunas caras suizas. Su fisonomía, cuyos rasgos pecaban por falta de conjunto, tenía por carácter principal una sequedad de líneas, una acritud de tonos, una insensibilidad en el fondo que habrían producido desagrado a cualquier fisonomista. Aquella expresión, visible en el momento en que la describimos, se modificaba habitualmente gracias a una especie de sonrisa comercial, a una estupidez burguesa capaz de imitar tan bien a la bondad, que las personas con quienes vivía la señorita podían muy bien tomarla por un ser excelente. Poseía aquella casa pro indiviso con su hermano. El hermano dormía tan tranquilamente en su alcoba, que la orquesta de la Opera no le habría despertado, ¡y eso que el diapasón de la tal orquesta es célebre! La solterona sacó la cabeza fuera de la ventana; alzó a la guardilla sus ojuelos, de un azul pálido y frío, de pestañas cortas y párpados hinchados casi siempre en los bordes; intentó ver a Petrilla, pero luego de haber reconocido la inutilidad de su maniobra, se volvió a su dormitorio, con un movimiento semejante al de una tortuga que esconde la cabeza después de haberla sacado del caparazón. Las persianas se cerraron, y ya no turbó el silencio de la plaza más que el paso de los aldeanos que llegaban o el de los vecinos madrugadores. Cuando hay una solterona en una casa, los perros de guarda son inútiles; no ocurre el menor suceso que ella no vea y no comente y del cual no saque todas las consecuencias posibles. Así, aquella circunstancia iba a dar motivo a graves suposiciones: a abrir uno de esos dramas obscuros que se desarrollan en familia y que no por permanecer secretos son menos terribles, contando con que me permitáis aplicar la palabra drama a esta escena doméstica.

Petrilla no se acostó de nuevo. Para ella, la llegada de Brigaut era un acontecimiento enorme. Durante la noche, edén de los desgraciados, olvidaba sus enojos, las incomodidades que durante todo el día tenía que soportar. Como le sucede al héroe de no sé qué balada alemana o rusa, su sueño le parecía una vida feliz y el día un mal sueño. Al cabo de tres años acababa de tener por vez primera un despertar agradable. Había sentido en su alma el canto melodioso de los recuerdos poéticos de su infancia. La primera estrofa la oyó en sueños todavía; la segunda la hizo levantarse sobresaltada; a la tercera dudó, porque los desgraciados son de la escuela de Santo Tomás; a la cuarta estrofa, habiéndose acercado en camisa y con los pies descalzos a la ventana, vio a Brigaut, su amigo de la infancia. ¡Ah, sí! Aquélla era la chaqueta de faldoncillos bruscamente cortados y cuyos bolsillos bailotean sobre los riñones, la chaqueta de paño azul clásica en Bretaña; el chaleco de basto paño de Ruan, la camisa de lino cerrada con un corazón de oro, el gran cuello arrollado, los pendientes, los gruesos zapatos, el pantalón de lino azul crudo desigualmente desteñido, todas esas cosas, en fin, humildes y fuertes que constituyen el traje de un bretón pobre. Los grandes botones blancos, de asta, del chaleco y de la chaqueta hicieron palpitar el corazón de Petrilla. Al ver el ramo de aulaga, las lágrimas arrasaron sus ojos; luego, un horrible terror oprimió en su alma las flores del recuerdo un instante abiertas.

Pensó que su prima había podido oírla levantarse e ir a la ventana, adivinó a la solterona e hizo a Brigaut aquella seña de espanto a la cual el joven bretón se apresuró a obedecer sin comprender nada. Tan instintiva sumisión, ¿no pinta uno de esos afectos inocentes y absolutos que hay de siglo en siglo en esta tierra, donde florecen, como los áloes en la Isola bella, dos o tres veces en cien años? Quien hubiera visto a Brigaut escapar habría admirado el heroísmo más candoroso con el más simple de los sentimientos. Santiago Brigaut era digno de Petrilla Lorrain, que terminaba su año decimocuarto: ¡dos niños! Petrilla no pudo menos de llorar cuando le vio alzar el pie con el susto que su gesto le había comunicado. Luego fue a sentarse en una mala butaca, ante una mesita sobre la cual tenía el espejo. Púsose allí de codos, con la cabeza entre las manos, y permaneció pensativa durante una hora, ocupada en recordar la Marisma, el barrio de Pen-Hoël, los peligrosos viajes emprendidos por un estanque en una barca que el pequeño Santiago desataba para ella de un viejo sauce, luego, los rugosos rostros de su abuelo y su abuela, la doliente cabeza de su madre y la hermosa fisonomía del comandante Brigaut. ¡Toda una infancia sin cuidados! Fue un sueño más: alegrías luminosas sobre un fondo grisáceo. Tenía Petrilla los hermosos cabellos rubios en desorden bajo la gorrita ajada durante el sueño; una gorrita de percal y puntillas que ella misma se había hecho. Flotaban en sus sienes rizos escapados de los papillotes de papel gris. De la nuca le pendía una gruesa trenza aplastada. La blancura excesiva de su rostro denotaba una de esas horribles enfermedades de muchacha a la cual ha dado la medicina el gracioso nombre de clorosis y que priva al cuerpo de sus colores naturales, turba el apetito y anuncia grandes desórdenes en el organismo. Su cuerpo tenía el mismo tono de cera. El cuello y los hombros explicaban con su palidez de hierba marchita la delgadez de los brazos. Los pies de Petrilla parecían debilitados y empequeñecidos por la enfermedad. La camisa, que sólo le cubría hasta media pierna, dejaba ver nervios fatigados, venas azuladas, carnes empobrecidas. El frío que estaba sufriendo le puso los labios de un hermoso color violeta. La triste sonrisa, que echó atrás las comisuras de sus labios, descubrió unos dientes menudos de fino marfil, lindos dientes transparentes que armonizaban bien con sus delicadas orejas; su nariz, un poco afilada pero elegante, con el corte de su rostro, muy gracioso a pesar de su perfecta redondez. Toda la animación de aquella cara encantadora estaba en los ojos, cuyo iris color tabaco de España salpicado de puntitos negros brillaba con reflejos de oro en derredor de una pupila profunda y viva. Petrilla debía de haber sido alegre; ahora estaba triste. Su perdida alegría, permanecía aún en la vivacidad de los contornos del ojo, en la gracia ingenua de la frente, en el trazo de la breve barbilla. Sus largas pestañas se dibujaban como pinceles sobre los pómulos demacrados por el sufrimiento. El blanco de la piel, prodigado en demasía, hacía más puros los detalles y las líneas de la fisonomía. La oreja era una pequeña joya escultórica; la hubieseis creído de mármol. Petrilla sufría de muchos modos. Eso tal vez os hace desear su historia. Hela aquí:

La madre de Petrilla era una señorita Auffray de Provins, hermana de padre de la señora Rogron, madre de los poseedores actuales de aquella casa.

Casado en primeras nupcias a los diez y ocho años, el señor Auffray contrajo nuevo matrimonio hacia los sesenta y nueve. De su primer matrimonio tuvo una hija única, bastante fea y que casó a los diez y seis años con un posadero de Provins llamado Rogron.

De su segunda mujer, el bueno de Auffray tuvo aún otra hija, y ésta encantadora. Así se daba el caso bastante extraordinario de que hubiese una enorme diferencia de edad entre las dos hijas del señor Auffray: la primera tenía cincuenta años al nacer la segunda. Cuando su anciano padre le dio una hermana, la señora Rogron tenía dos hijos mayores.

A los diez y ocho años, la segunda hija del enamoradizo viejo contrajo matrimonio de inclinación con un oficial bretón apellidado Lorrain, capitán de la Guardia imperial. El amor suele engendrar ambición. El capitán, que deseaba llegar pronto a coronel, entró en campaña. Mientras el jefe de batallón y su esposa, felices con la pensión que les habían destinado los señores de Auffray, brillaban en París o corrían por Alemania a merced de las batallas y de las paces imperiales, el viejo Auffray, antiguo abacero de Provins, murió a los ochenta y ocho años, sin haber tenido tiempo para dejar ninguna disposición testamentaria. Su herencia fue tan bien manejada por el antiguo posadero y por su mujer, que absorbieron la mayor parte y no dejaron a la viuda del buen Auffray más que la casa del difunto, situada en la plaza, y unas fanegas de tierra. La viuda, madre de la joven señora de Lorrain, no tenía, a la muerte de su marido, más que treinta y ocho años. Como muchas viudas, concibió la malsana idea de volverse a casar. Vendió a su hijastra, la vieja señora Rogron, las tierras y la casa que había obtenido en virtud de su contrato matrimonial, para casarse con un médico joven apellidado Neraud, que le devoró la fortuna. Dos años después murió ella del disgusto y en la miseria.

La parte de la herencia de Auffray que habría podido volver a la señora de Lorrain desapareció, pues, casi toda y se redujo a unos ocho mil francos. El comandante Lorrain murió en el campo del honor, en Montereau, dejando a su viuda, de veintiún años, con una hija de catorce meses, sin otra fortuna que la viudedad a que tenía derecho y la herencia que pudiera obtener de los señores de Lorrain, comerciantes al por menor de Pen-Hoël, pueblo vendeano enclavado en el país que llaman la Marisma. Los Lorrain, padre y madre del militar muerto, abuelo y abuela paternos de Petrilla Lorrain, vendían la madera necesaria para las construcciones, pizarras, tejas planas y curvas, cañerías, etc. Su comercio, fuese por incapacidad o fuese por poca suerte, iba mal y apenas les daba para vivir. La quiebra de la célebre casa Collinet, de Nantes, causada por los acontecimientos de 1814, que produjeron una baja repentina en las mercancías coloniales, acababa de arrebatarles veinticuatro mil francos que tenían depositados allí. Así es que su nuera llegó en buena ocasión, porque aportaba una viudedad de ochocientos francos, cantidad enorme en Pen-Hoël. Los ocho mil francos que su cuñado y su hermana la Regron le enviaron, después de mil dificultades acarreadas por la distancia, se los confió a los Lorrain, tomando, de todas suertes, una hipoteca sobre una casita que poseían en Nantes, alquilada en cien escudos y que apenas valía diez mil francos.

La joven señora de Lorrain murió tres años después del segundo y funesto casamiento de su madre, en 1819, casi al mismo tiempo que ella. Era frágil, menuda y delicada, y el aire húmedo de la Marisma la perjudicó. La familia del marido, por no dejarla escapar, le aseguró que en ningún otro lugar del mundo hallaría un país más sano ni más agradable que aquél, testigo de las proezas de Charette. Fue tan mimada, cuidada y contemplada, que su muerte constituyó el más grande honor para los Lorrain. Algunas personas pretenden que Brigaut, un antiguo vendeano, uno de aquellos hombres de hierro que sirvieron a las órdenes de Charette, de Mercier, del marqués de Montaurán y del barón de Guénic en las guerras contra la República, había influido mucho en la resignación de la joven viuda de Lorrain. Si esto fue así, ciertamente era digno de un alma excesivamente amante y abnegada. Por lo demás, todo Pen-Hoël veía que Brigaut, respetuosamente llamado el comandante, porque había tenido este grado en los ejércitos católicos, se pasaba los días y las noches en la sala, junto a la viuda del comandante imperial. En los últimos tiempos el cura de Pen-Hoël se permitió dirigir algunas indicaciones a la Lorrain anciana; le rogó que casara a su nuera con Brigaut, prometiéndole que el comandante sería nombrado juez de paz del cantón de Pen-Hoël gracias a la protección del vizconde de Kergaronët. La muerte de la pobre joven hizo estas indicaciones inútiles. Petrilla quedó con sus abuelos, que le debían cuatrocientos francos de interés por año, cantidad que, naturalmente, aplicaban a su alimentación y vestido. A los viejos, menos aptos cada día para el comercio, les salió un competidor activo e ingenioso, contra el cual se desataban en injurias, pero sin hacer nada para defenderse de él. El comandante, su consejero y amigo, murió seis meses después que su amiga, acaso de dolor, tal vez a consecuencia de sus heridas: había recibido veintisiete. El mal vecino, a fuer de buen comerciante, procuró arruinar a sus rivales para librarse de toda competencia. Hizo que se prestase dinero a los Lorrain bajo su firma, previendo que no podrían reembolsarlo, y los obligó en sus últimos días a liquidar. La hipoteca de Petrilla fue supeditada a la de su abuela, que se atuvo a sus derechos para que su marido no careciese de un pedazo de pan. Se vendió la casa de Nantes en nueve mil quinientos francos, y en la operación hubo que gastar mil quinientos. Los ocho mil francos restantes fueron a parar a la señora Lorrain, que los colocó en una hipoteca a fin de poder vivir en Nantes, en una especie de Beaterio, llamado San Jacobo, donde los dos ancianos hallaron mesa y cuidado por un estipendio módico. En la imposibilidad de conservar a su lado a su arruinada nieta, los viejos Lorrain se acordaron de los Rogron y les escribieron. Los Rogron de Provins habían fallecido. La carta de los Lorrain a los Rogron parecía, pues, destinada a perderse; pero si hay algo en nuestra vida que pueda suplir a la Providencia, ¿no es ese algo la administración de Correos? El espíritu del Correo, incomparablemente superior al espíritu público, sobrepasa en facultad de invención al de los más hábiles novelistas. Cuando el Correo posee una carta, que le vale de tres a diez sueldos, y no encuentra inmediatamente al que ha de recibirla, despliega una solicitud financiera cuyo semejante no se puede hallar sino en los acreedores más intrépidos. Va, viene, huronea en los ochenta y seis departamentos. Las dificultades sobreexcitan el ingenio de los empleados, que a menudo son personas cultas y que se lanzan entonces a la rebusca del desconocido con tanto ardor como los matemáticos de la Oficina de las longitudes: registran todo el reino. Al menor vislumbre de esperanza las oficinas de París se vuelven a poner en movimiento. Con frecuencia os sucede quedar estupefactos al ver los garabatos que cruzan el dorso y el vientre de la carta, gloriosos testimonios de la persistencia administrativa con que el Correo ha sido revuelto. Si un hombre hubiera emprendido lo que el Correo acaba de realizar, habría perdido diez mil francos en viajes, en tiempo y en dinero para recobrar doce sueldos. El ingenio que tiene el Correo es, decididamente, mayor que el que conduce. La carta de los Lorrain dirigida al señor Rogron, de Provins, fallecido un año antes, fue enviada por el Correo al señor Rogron, hijo de aquél y mercero en la calle de Saint-Denis, de París. En esto se ve resplandecer el ingenio del Correo. Un heredero siempre está más o menos preocupado por saber si ha recogido la herencia íntegra, sin olvidar algún crédito o algún harapo. El fisco lo adivina todo, incluso los caracteres. Una carta dirigida al viejo Rogron, de Provins, ya fallecido, tenía que picar la curiosidad de Rogron hijo, de París, o de la señorita Rogron, su hermana, porque eran los herederos. De este modo el fisco pudo cobrar sus sesenta céntimos.

Los Rogron, a quienes los viejos Lorrain tendían las manos suplicantes, en la desesperación de tener que separarse de su nieta, habían, pues, de ser los árbitros del destino de Petrilla Lorrain. Ahora es indispensable explicar sus antecedentes y sus caracteres.

Rogron padre, el posadero de Provins a quien el viejo Auffray dio en matrimonio la hija que había tenido en su primera mujer, era un personaje de rostro arrebatado, nariz venosa y a cuyas mejillas había Baco aplicado sus pámpanos rojizos y bulbosos. Aunque grueso, bajo y ventripotente, de piernas crasas y manos macizas, tenía la finura de los posaderos suizos, a los cuales se parecía. Su cara representaba vagamente un vasto viñedo apedreado por el granizo. No era, ciertamente, hermoso, pero su mujer se le asemejaba. Jamás hubo pareja más adecuada. A Rogron le gustaba la buena vida y que le sirvieran lindas muchachas. Pertenecía a la secta de los egoístas de talante brutal, que se entregan a sus vicios y hacen su voluntad a la faz de Israel. Ávido, codicioso, indelicado, obligado a costearse sus caprichos, se comió sus ganancias hasta el día en que le faltaron los dientes. Le quedó la avaricia. En los días de su vejez vendió la posada; arrebañó, como se ha visto, casi toda la herencia de su suegro y se retiró a la casita de la plaza, comprada por un pedazo de pan a la viuda de Auffray, abuela de Petrilla. Rogron y su mujer poseían unos dos mil francos de renta, procedentes del arriendo de veintisiete parcelas de tierra situadas en los alrededores de Provins y los intereses del precio de su posada, vendida en veinte mil francos. La casa del honrado Auffray, aunque, en muy mal estado, fue habitada tal como estaba por los antiguos posaderos, que se guardaron como de la peste de poner mano en ella: a las ratas viejas les gustan las grietas y las ruinas. El antiguo posadero se aficionó a la jardinería y empleó los ahorros en aumentar el jardín; le extendió hasta la orilla del río, dándole la forma de un paralelogramo encajado entre dos muros y terminado por un empedrado, donde la naturaleza acuática, abandonada a sí misma, desplegaba las riquezas de su flora. En los comienzos de su matrimonio, los Rogron, habían tenido, con dos años de intervalo, una hija y un hijo; como todo degenera, los hijos salieron horrorosos. Criados en el campo por una nodriza ya bajo precio, los desgraciados muchachos volvieron con la horrible educación aldeana, después de haber clamado muy a menudo y durante mucho tiempo por el pecho del ama, que se iba al campo dejándolos encerrados en una de esas habitaciones negras, húmedas y bajas que sirven de vivienda al campesino francés. Con tal ejercicio, las facciones de los muchachos se hicieron más bastas; su voz se enronqueció; la madre no sintió al verlos muy halagado su amor propio, e intentó corregirles las malas costumbres con un rigor que, junto al del padre, parecía ternura. Se les dejaba corretear por los patios, cuadras y dependencias de la posada o por las calles del pueblo; se les azotaba algunas veces; otras se los enviaba a casa de su abuelo Auffray, que los quería muy poco. Esta injusticia fue una de las razones que animaron a los Rogron a quedarse con la mayor parte de la herencia de aquel miserable viejo. Sin embargo, Rogron llevó a su hijo a la escuela, y a fin de librarle de quintas le compró un sustituto: uno de sus carreteros. Cuando su hija Silvia cumplió trece años, la colocó en París como aprendiza de una casa de comercio. Dos años después mandó a su hijo Jerónimo Dionisio por el mismo camino. Cuando sus amigos, sus compadres los carreteros o sus contertulios le preguntaban qué pensaba hacer de sus hijos, Rogron explicaba su sistema con una brevedad que tenía, sobre la de otros padres, el mérito de la franqueza.

-Cuando estén en edad de comprenderme, les pegaré un puntapié, ya sabéis dónde, y les diré: ¡A hacer fortuna! -respondía, bebiendo o limpiándose la boca con el envés de la mano.

Luego miraba a su interlocutor guiñando los ojos con malicia.

-¡Qué diablo! No son más bestias que yo -añadía-. Mi padre me dio tres puntapiés y yo no les daré más que uno; él me puso un luis en la mano y yo les pondré dos; serán más felices que yo, por lo tanto. Así se hacen las cosas. Y luego, cuando yo muera, quedará lo que quede; ya sabrán encontrarlo los notarios. ¡Estaría bueno que se molestara uno por los hijos!... Los míos me deben la vida; los he alimentado y no les pido nada; no están en paz, ¿eh, vecino? Yo empecé siendo carretero, y ello no me ha impedido casarme con la hija de ese miserable viejo de Auffray.

Silvia Rogron fue enviada, con cien escudos de pensión y como aprendiza, a la calle de Saint-Denis, a casa de unos negociantes naturales de Provins. Dos años más tarde estaba a la par; si bien no ganaba nada, sus padres no pagaban nada por su habitación y su alimento. Eso es lo que en la calle de Saint-Denis se llama estar a la par. Otros dos años después, durante los cuales le envió su madre cien francos para sus gastos, Silvia tuvo cien escudos de sueldo. De ese modo alcanzó su independencia desde la edad de diez y nueve años la señorita Silvia Rogron. A los veinte era la segunda encargada do la Casa Julliard, comerciante en madejas de seda, en el Gusano chino, calle de Saint-Denis. La historia de la hermana fue la del hermano. El pequeño Jerónimo Dionisio Rogron entró en casa de uno de los mas ricos merceros de la calle de Saint-Denis, la Casa Guépin, llamada Las tres ruecas. Si a los veintiún años era Silvia primera encargada, con mil francos de sueldo, Jerónimo Dionisio, mejor ayudado por las circunstancias, se vio a los diez y ocho primer dependiente, con mil doscientos francos, en casa de los Guépin, otros naturales de Provins. El hermano y la hermana se veían todos los domingos y días de fiesta; los pasaban divirtiéndose económicamente: comían fuera de París, iban a ver Saint-Cloud, Meudon, Belleville, Vincennes. Hacia fines del año 1815 reunieron sus capitales, amasados con el sudor de sus frentes, unos veinte mil francos, y compraron a la señora Guenée la célebre tienda de la Hermana de familia, una de las más acreditadas en mercería al por menor. La hermana se encargó de la caja, el escritorio y las cuentas. El hermano fue a la vez dueño y primer dependiente, como Silvia fue durante algún tiempo su propia primera encargada. En 1821, al cabo de cinco años de explotación, la competencia entre los merceros era tan viva y animada, que el hermano y la hermana apenas habían podido amortizar la tienda y sostenerla en su antiguo crédito. Aunque Silvia Rogron no tenía entonces más que cuarenta años, su fealdad, el constante trabajo y cierto aire ceñudo, que provenía de la disposición de sus facciones, la hacían representar cincuenta. A los treinta y ocho años Jerónimo Dionisio Rogron tenía la cara más boba que jamás un tendero haya podido presentar a sus clientes. Tres profundos surcos cruzaban su frente aplastada, deprimida por la fatiga; sus cabellos grises cortados al rape expresaban la indefinible estupidez de los animales de sangre fría. En la mirada de sus ojos azulados no había ardor ni pensamiento. Su cara, redonda y chata, no despertaba ninguna simpatía; ni siquiera traía la risa a los labios de los que se entregan al examen de las variedades del parisiense; entristecía. Era, en fin, como su padre: gordo y pequeño; pero sus formas, desprovistas de la brutal robustez del posadero, acusaban en los menores detalles una debilidad ridícula. La excesiva coloración del padre había sido substituida en él por esa flácida lividez propia de los que viven en trastiendas sin aire, en esas cabañas enrejadas que se llaman cajas, enrollando y desenrollando hilo, pagando o recibiendo, hostigando a los dependientes o repitiendo las mismas cosas a los parroquianos. El escaso talento de los dos hermanos había sido enteramente absorbido por el manejo de su comercio, por el debe y el haber, por el conocimiento de las leyes especiales y los usos de la plaza de París. El hilo, las agujas, las cintas, los alfileres, los botones, los útiles de sastre, en fin, la inmensa cantidad de artículos que componen la mercería parisiense habían llenado su memoria. Las cartas que era necesario escribir y contestar, las facturas, los inventarios, habían absorbido toda su capacidad. Fuera de su negocio no sabían nada; ni siquiera conocían París.

Para ellos, París era una cosa extendida, como los géneros en un escaparate, en derredor de la calle de Saint-Denis. Su angosto carácter había tenido por todo campo la tienda. Sabían admirablemente importunar a sus dependientes y dependientas y cogerlos en falta. Su dicha consistía en ver todas las manos, agitadas como patas de ratón, sobre los mostradores, manejando el género u ocupadas en envolver de nuevo los artículos. Cuando oían siete u ocho voces ocupadas en pronunciar esas frases rituales con que los dependientes responden siempre a las observaciones de los compradores, el día les parecía hermoso, el tiempo excelente. Cuando el azul del cielo reavivaba a París; cuando los parisienses se paseaban sin cuidarse de la mercería, «¡Mal tiempo para la venta!», decía el imbécil patrón.

La gran ciencia de Rogron, que le hacía objeto de la admiración de los aprendices, era la de liar, desliar y volver a liar y confeccionar un paquete. Rogron podía, mientras hacía un paquete, mirar lo que pasaba en la calle o vigilar hasta lo más profundo de su almacén; todo lo tenía ya visto cuando, al presentar el envoltorio a la compradora, decía: «Aquí tiene usted, señora. ¿No desea alguna otra cosa? Sin su hermana, aquel cretino se habría arruinado. Silvia tenía buen sentido y talento para vender. Dirigía a su hermano para las compras en fábrica y le hacía ir sin piedad al último rincón de Francia para encontrar unos céntimos de economía en un artículo. La sutileza que en mayor o menor cantidad posee toda mujer la había puesto ella al servicio del negocio, no al del corazón. ¡Una tienda que pagar! Este pensamiento era el pistón que hacía funcionar su máquina, comunicándole una espantosa actividad. Rogron seguía siendo primer dependiente; no podía abarcar el conjunto de sus negocios; el interés personal, principal vehículo del alma, no le había hecho avanzar un paso. Solía quedarse pasmado cuando su hermana, previendo el fin de la moda de un artículo, mandaba venderle con pérdida; y después admiraba a Silvia como un simple. No razonaba ni bien ni mal; era incapaz de razonamiento, pero tenía motivos para subordinarse a su hermana y se subordinaba por una consideración que había encontrado fuera del comercio: «Es la hermana mayor», decía. Tal vez una vida solitaria, reducida a la satisfacción de las necesidades, sin dinero ni placeres durante la juventud, explicaría a los fisiólogos y a los pensadores el porqué de la brutal expresión de aquella cara, la debilidad mental, la actitud necia de aquel mercero. Su hermana le impidió siempre casarse, temiendo quizá perder influencia en la casa y viendo una causa de gastos y de ruina en una mujer infaliblemente más joven y, sin duda, menos fea que ella. La estupidez tiene dos maneras de ser: se calla o habla. La estupidez. muda es soportable; pero la de Rogron era parlanchina. Había tomado la costumbre de regañar con dureza a los dependientes, de explicarles las minucias del comercio y de la mercería al pormenor adornando la descripción con esos burlas toscas que constituyen la jerga tenderil. Escuchado a la fuerza por su mundillo doméstico, contento de sí mismo, acabó por hacerse una fraseología propia. Aquel charlatán se creía orador. La necesidad de explicar a los parroquianos lo que quieren, de sondear sus deseos, de despertarles el deseo de lo que no quieren, desata la lengua del vendedor al menudeo, el cual acaba por poseer la facultad de vender frases de esas cuyas palabras no encierran idea alguna pero que tienen éxito. Además, explica a los compradores procedimientos poco conocidos, de donde le viene no sé qué momentánea superioridad sobre su clientela; pero una vez que ha salido de las mil y una explicaciones que necesitan sus mil y un artículos, se queda, en cuanto al pensamiento, como un pez sobre paja y al sol. Rogron y Silvia, aquellos dos mecanismos subrepticiamente bautizados, no tenían, ni en germen ni en acción, los sentimientos que dan al corazón su vida propia. Sus naturalezas eran excesivamente fibrosas y secas, endurecidas por el trabajo, por las privaciones, por el recuerdo de los dolores de un largo y duro aprendizaje. Ni el uno ni el otro compadecían una desgracia; eran no ya implacables, sino intratables para las personas que se veían embargadas por alguna dificultad. Para ellos, la virtud, el honor, la lealtad, todos los sentimientos humanos consistían en pagar regularmente sus billetes. Desalmados y sórdidos, ambos hermanos tenían una horrible reputación en el comercio de la calle de Saint-Denis. Sin sus relaciones con Provins, a donde iban tres veces al año, en las épocas en que podían cerrar la tienda durante dos o tres días, no habrían tenido dependientes ni dependientas. Pero Rogron padre les enviaba todos los infelices destinados por sus padres al comercio; hacía para ellos la trata de aprendices en Provins, donde por vanidad ponderaba la fortuna de sus hijos. El que más y el que menos, cegado con la perspectiva de tener a su hija o su hijo bien instruido y vigilado y con la probabilidad de verle algún día sucediendo a los Hijos de Rogron, enviaba al chico que le molestaba en casa a la de los solterones. Pero en cuanto el aprendiz o la aprendiza, a cien escudos de pensión por barba, hallaban el modo de abandonar aquella galera, huían con una alegría que acrecentaba la terrible celebridad de los Rogron. El infatigable posadero les descubría a diario nuevas víctimas. Desde los quince años, Silvia Rogron, habituada a disfrazarse para la venta, tenía dos caretas: la fisonomía amable de la vendedora y la fisonomía natural de las solteronas amojamadas. Su fisonomía postiza tenía una mímica maravillosa; todo en ella sonreía; su voz, tornándose dulce y embaucadora, seducía comercialmente a la parroquia. Su verdadera cara era la que se mostró en la persiana entreabierta: habría puesto en fuga al más resuelto de los cosacos de 1815, a quienes, sin embargo, les gustaban todas las francesas.

Cuando la carta de los Lorrain llegó, los Rogron, de luto por su padre, habían heredado la casa poco menos que robada a la abuela de Petrilla, tierras compradas por el ex posadero y algún capital procedente de préstamos usurarios o hipotecas sobre bienes de campesinos a quienes el viejo borracho esperaba expropiar. Su balance anual acababa de terminarse. La propiedad de la Hermana de familia estaba pagada. Los Rogron poseían unos sesenta mil francos de mercancías almacenadas, unos cuarenta mil en caja o en cartera y el valor de la tienda. Sentados en la banqueta de terciopelo de Utrecht, verde a listas y embutida en un nicho cuadrado detrás del escritorio, frente al cual había otro escritorio semejante para la primera dependienta, el hermano y la hermana se consultaban sobre sus intenciones. Todo mercader aspira a la burguesía. Realizando su comercio, los hermanos tendrían unos ciento cincuenta mil francos, sin contar la herencia del padre. Colocando en Deuda pública el capital disponible, cada uno obtendría de tres a cuatro mil libras de renta, aunque destinasen a restaurar la casa paterna el valor del comercio, que les sería pagado sin duda en el plazo debido. Podían, pues, irse a Provins, a vivir juntos en una casa de los dos. La primera dependienta era hija de un rico granjero de Donnemarie, cargado de nueve hijos, y que tuvo que buscarles colocación porque su fortuna dividida en nueve partes era poca cosa para cada uno. En cinco años, siete de los hijos habían muerto; la primera dependienta se había transformado, pues, en un ser tan interesante, que, Rogron intentó, aunque en vano, hacerla su mujer. La señorita manifestaba a su amo una aversión que desconcertaba toda maniobra. Además, Silvia no se prestaba de buen grado y hasta se oponía a la boda de su hermano. Quería que una muchacha tan astuta como aquélla fuera su sucesora comercial y que el matrimonio de Rogron quedase para Provins. Nadie entre los transeúntes puede comprender el móvil de las existencias criptogámicas de algunos tenderos; se les mira y se pregunta: «¿De qué y para qué viven? ¿Adónde van? ¿De dónde vienen?» Se pierde uno en las insignificancias cuando se las quiere explicar. Para descubrir el poco de poesía que germina en esas cabezas y vivifica esas existencias es necesario ahondar en ellas, y en seguida se encuentra el fondo en que todo descansa. El tendero parisiense se nutre de una esperanza -más o menos realizable y sin la cual evidentemente perecería: éste sueña con edificar o administrar un teatro; aquél tiende a los honores de la alcaldía; uno piensa en una casa de campo a tres leguas de París, con una especie de parque donde colocar estatuas de yeso policromado y surtidores que parecen cabos de hilo, y en todo lo cual gasta el dinero locamente; otro aspira a los mandos superiores de la Guardia nacional. Provins, ese paraíso terrenal, excitaba en los dos merceros el fanatismo que todas las bellas ciudades de Francia inspiran a sus habitantes. Digámoslo en honor de la Champagne: este amor es legítimo. Provins, una de las ciudades más encantadoras de Francia, rivaliza con el Frangistán y el valle de Cachemira; no sólo contiene la poesía de Saadi, el Homero persa, sino que además ofrece virtudes farmacéuticas a la ciencia médica. Los cruzados trajeron rosas de Jericó a este delicioso valle, donde por azar adquirieron nuevas cualidades sin perder nada de sus colores. Provins no es sólo la Persia francesa; podría también ser Baden, Aix, Bath; ¡tiene aguas! He aquí el paisaje que de año en año veían los dos merceros y que a menudo se les aparecía, sobre el suelo enlodado de la calle de Saint-Denis. Después de haber atravesado las llanuras grises que hay entre Ferté-Gaucher y Provins, verdadero desierto pero productivo, un desierto de trigo, llegáis a una colina. De pronto veis a vuestros pies una ciudad regada por dos ríos; bajo la roca se extiende un verde valle de encantadoras líneas y fugitivos horizontes. Si procedéis de París, tornáis a Provins a lo largo, pasando por esa eterna carretera de Francia, con su ciego y sus mendigos, que os acompañan con sus lastimeras voces cuando os ponéis a examinar el pintoresco e inesperado paisaje. Si procedéis de Troyes, entráis por la parte llana del país. El castillo, la ciudad vieja y sus antiguas murallas aparecen escalonadas en la colina. La ciudad joven se extiende abajo. Hay el alto y el bajo Provins; primero, una ciudad aérea, de rápidas calles, de hermosos aspectos, rodeada de caminos excavados cruzados por torrenteras, poblados de nogales y cuyos anchos surcos aran la roca viva de la colina; ciudad silenciosa, atildada, solemne, dominada por las imponentes ruinas del castillo; luego, una ciudad de molinos regada por el Voulzie y el Durtain, dos ríos de Brie, angostos, lentos y profundos; una ciudad de hospederías, de comercio, de burgueses retirados, arada por las ruedas de las diligencias, de las carretelas y de los vehículos de carga. Estas dos ciudades, o esta ciudad, con sus recuerdos históricos, la melancolía de sus ruinas, la alegría de su valle, sus deliciosas barrancas llenas de setos enmarañados y de flores, sus riberas festoneadas de jardines, excita de tal modo el amor de sus hijos, que éstos se conducen como los auverneses, los saboyanos y los franceses; si salen de Provins para buscar fortuna, vuelven siempre. El proverbio o «Morir en la cama», hecho para los conejos y para las personas fieles, parece ser la divisa de los hijos de Provins. ¡Así los dos Rogron no pensaban más que en su pueblo! Mientras vendía hilo, el hermano veía la ciudad alta; cuando amontonaba cartulinas llenas de botones, contemplaba el valle; enrollando y desenrollando cinta, seguía el curso brillante de los ríos. Mirando a sus anaqueles, subía por los hondos caminos adonde antaño iba, huyendo de la cólera de su padre, a comer nueces y atracarse de zarzamoras. Sobre todo, la placita de Provins era la que ocupaba su pensamiento; pensaba embellecer la casa; soñaba con la fachada, que quería reconstruir; con los dormitorios, con el salón, con la sala de billar, con el comedor y con la huerta, que imaginaba transformada en un jardín inglés, con arriates, grutas, juegos de agua, estatuas, etc. Las habitaciones en que dormían el hermano y la hermana, en el segundo piso de la casa de París, de tres balcones y seis pisos, alta y amarilla, como tantas otras de la calle de Saint-Denis, no tenían más muebles que los estrictamento necesarios; pero no había en París quien poseyese mobiliario más rico que aquel mercero. Cuando andaba por la ciudad quedábase extático ante los bellos muebles expuestos y los tapices, telas y cortinajes de que llenaba su casa. A la vuelta decía a Silvia:

-En tal tienda he visto un mueble de salón que nos convendría.

Al día siguiente compraba otro, y siempre así. En el mes corriente devolvían los muebles del mes último. No habría habido presupuesto para pagar sus reformas arquitecturales; lo quería todo, y daba siempre la preferencia a las últimas invenciones. Cuando contemplaba los balcones de las casas de nueva construcción; cuando estudiaba los tímidos ensayos de su ornamentación exterior, le parecían las molduras, las esculturas y los dibujos fuera de su lugar adecuado.

-¡Ah! -exclamaba-. ¡Cuánto mejor harían en Provins que aquí estas cosas tan bonitas!

Cuando en el umbral de la puerta rumiaba el desayuno, apoyado en la portada, con los ojos embobados, veía una casa fantástica, dorada por el sol de sus sueños, se paseaba por su jardín, escuchaba el murmullo de su surtidor, que se desgranaba en perlas brillantes sobre la blanca taza de piedra. Jugaba en su billar, plantaba flores. Silvia, por su parte, cuando estaba con la pluma en la mano, reflexiva y sin acordarse de gruñir a la dependencia, era que se contemplaba recibiendo a los burgueses de Provins y se miraba, adornada de gorros maravillosos, en las lunas de su salón. Ambos hermanos empezaban a encontrar malsana la atmósfera de la calle de Saint-Denis, y el hedor de las inmundicias del mercado les hacía desear la fragancia de las rosas de Provins. Tenían a la vez una nostalgia y una manía, contrariados por la necesidad de vender sus últimos cabos de hilo, sus ovillos de seda y sus botones. La tierra prometida del valle de Provins atraía tanto más a aquellos hebreos, cuanto que realmente habían padecido durante mucho tiempo y atravesado anhelantes los arenosos desiertos de la mercería.

Recibieron la carta de los Lorrain cuando se hallaban en plena meditación inspirada por el bello porvenir. Los merceros no conocían apenas a su prima Petrilla Lorrain. La cuestión de la herencia de Auffray, arreglada hacía mucho tiempo por el viejo posadero, había ocurrido durante su instalación, y Rogron hablaba muy poco de sus capitales. Enviados en edad temprana a París, los hermanos no se acordaban casi de su tía Lorrain. Les hizo falta una hora de discusiones genealógicas para recordar a su tía, hija del segundo matrimonio de su abuelo Auffray, hermana de padre de su madre. Cayeron en la cuenta de que la señora Lorrain era hija de la señora Neraud, muerta de pesar. Entonces juzgaron que el segundo matrimonio de su abuelo había sido para ellos una cosa funesta, puesto que ocasionó el reparto de la herencia de Auffray entre el fruto de dos mujeres. Por otra parte, habían oído a su padre, siempre un poco chabacano y posadero, algunas recriminaciones. Los dos merceros examinaron la carta de los Lorrain a través de aquellos recuerdos poco favorables a la causa de Petrilla. Encargarse de una huérfana, de una muchacha, de una prima que, a pesar de, todo, sería su heredera si ninguno de ellos casaba, era cosa que merecía discusión. La cuestión fue estudiada en todos sus aspectos. Ante todo, ellos no habían visto nunca a Petrilla. Luego, sería fastidioso tener que custodiar a una muchacha soltera. ¿No contraerían obligaciones respecto de ella? Si no les convenía, no podrían devolverla. Por último, ¿no habría que casarla? Y si Rogron encontraba su media naranja entre las herederas de Provins, ¿no sería mejor que guardase sin fortuna para sus hijos? Según Silvia, la mujer apropiada para su hermano sería una muchacha estúpida, rica y fea que se dejara gobernar por ella. Los dos merceros se decidieron a negarse. Silvia se encargó de la respuesta. La corriente de los negocios fue lo bastante considerable para retrasar la carta, que no parecía urgente. La solterona no volvió a pensar en ella desde que la primera dependienta accedió a tratar de la adquisición de la Hermana de familia. Silvia Rogron y su hermano marcharon a Provins cuatro años antes del día en que la llegada de Brigaut iba a dar tanto interés a la vida de Petrilla. Pero el proceder de estas dos personas en su provincia exige una explicación tan necesaria como la de su existencia en París, porque Provins no había de ser menos funesto para Petrilla que los antecedentes comerciales de sus primos.

Cuando un pequeño negociante que ha ido de provincias a París regresa de París a provincias, vuelve siempre con algunas ideas que luego se le pierden entre las costumbres de la vida provinciana en que se sumerge y en la cual se abisman sus veleidades de renovación. De ahí esos ligeros cambios lentos, sucesivos, con que París acaba por arañar la superficie de las ciudades departamentales y que señalan esencialmente la transición del ex tendero al provinciano enaltecido. Esta transición constituye una verdadera enfermedad. Ningún tendero pasa impunemente de su charlatanería habitual al silencio, de su actividad parisiense a la inmovilidad provinciana. Cuando estas buenas gentes han hecho algo de fortuna, gastan una parte en su pasión largo tiempo reprimida, y en esto emplean las últimas oscilaciones de un movimiento que no podría detenerse a voluntad. Los que no habían acariciado una idea fija viajan o se lanzan a las ocupaciones políticas de la municipalidad. Unos van de caza o a pescar. Otros se hacen usureros como Rogron padre, o accionistas como tantos desconocidos. Ya conocéis el tema Silvia y Jerónimo: tenían que satisfacer su regia fantasía de manejar la llana; construirse su casa encantadora. Esta idea fija proporcionó a la plaza de Provins la fachada que acababa de examinar Brigaut y produjo la distribución interior del lujoso mobiliario de aquella casa. El contratista no puso un clavo sin consultar a los Rogron, sin someter a su firma los planos y los presupuestos, sin explicales ampliamente al pormenor la naturaleza del objeto en discusión, el sitio en que se fabricaba y sus diferentes precios. En cuanto a las cosas extraordinarias, bastaba que hubiesen sido empleadas en casa de la señora Julliard, la joven, o en casa, del señor Garceland, el alcalde. Una semejanza cualquiera con uno de los burgueses ricos de Provins decidía siempre el combate en favor del contratista.

-Puesto que el señor Garceland tiene eso, ¡póngalo! -decía la señorita Rogron-. Debe de estar bien, porque es hombre de buen gusto.

-Silvia, nos propone el contratista óvalos, en la cornisa del pasillo.

-¿A eso lo llama usted óvalos?

-Sí, señorita.

-¿Y por qué? ¡Vaya un nombre singular! Nunca lo he oído.

-¿Pero los ha visto usted?

-Sí.

-¿Sabe usted latín?

-No.

-Pues bien: quiere decir huevos; los óvalos son huevos.

-¡Son ustedes graciosos los arquitectos! -exclamaba Rogron.

-¿Pintamos el pasillo? -decía el contratista.

-¡De ningún modo!-exclamaba Silvia-. ¡Quinientos francos más!

-¡Oh! El salón y la escalera son demasiado bonitos para no pintar el pasillo -decía el contratista-. La señora de Lesourd pintó el suyo el año pasado.

-Sin embargo, su marido, como fiscal, puede ser trasladado de Provins.

-¡Bah! Algún día será presidente del Tribunal decía el contratista.

-¿Y qué va usted a hacer entonces del señor Tiphaine?

-El señor Tiphaine tiene una mujer bonita y no hay que preocuparse de él. El señor Tiphaine irá a París

-¿Pintarnos el pasillo?

-Sí. Así, al menos, verán los Lesourd que somos tanto como ellos -decía Rogron.

El primer año del establecimiento de los Rogron en Provins fue empleado enteramente en estas deliberaciones, en el placer de ver trabajar a los obreros, en las sorpresas y enseñanzas de todo género que del trabajo se deducían y en las tentativas que ambos hermanos hicieron para entablar amistad con las principales familias de la población.

Los Rogron no habían frecuentado nunca la sociedad; no habían salido de su tienda; no conocían absolutamente a nadie en París; tenían sed de los placeres del trato social. A su regreso a Provins encontraron primero a los señores de Julliard, los del Gusano chino, con sus hijos y sus nietos; luego, a la familia de los Guépin, o mejor el clan de los Guépin, cuyo nieto poseía todavía Las tres ruecas; por último, a la señora Guénée, que les había vendido la Hermana de familia y cuyas tres hijas estaban casadas en Provins. Aquellas tres grandes razas -los Julliard, los Guépin y los Guénée- se extendían por la ciudad como la grama por una pradera. El alcalde, señor Garceland, era yerno del señor Guépin. El cura, señor ábate Péroux, era el propio hermano de la señora Julliard, que era una Péroux. El presidente del Tribunal, señor Tiphaine, era hermano de la señora Guénée, la cual firmaba: «Nacida Tiphaine».

La reina de la ciudad era la hermosa señora de Tiphaine, la joven, hija única de la señora Roguin, acaudalada esposa de un antiguo notario de París, de quien no so hablaba nunca. Delicada, linda y espiritual, casada en provincias por imposición de su madre, que no quería tenerla junto a sí y la había sacado del colegio unos días antes de la boda. Melania Roguin se consideraba en Provins como desterrada y se conducía admirablemente bien. Ricamente dotada, aun tenía bellas esperanzas. En cuanto al señor Tiphaine, su anciano padre, había hecho a su hija mayor, la señora de Guenée, tales anticipos de herencia, que una tierra de ocho mil libras de renta, situada a cinco leguas de Provins, tenía que corresponderle a él. De ese modo, los Tiphaine, que al casarse contaban con una renta de veinte mil libras, sin contar el puesto ni la casa de él, debían algún día reunir otras veinte mil. «No son desgraciados» se decía. La grande y única preocupación de la señora de Tiphaine era conseguir que nombrasen diputado a su marido. El diputado se convertiría en juez de París, y desde ese cargo esperaba ella hacerle ascender pronto al Tribunal Supremo. Para eso explotaba el amor propio de todos y se esforzaba en agradar, y, lo que es más difícil, lo conseguía. Dos veces por semana recibía a toda la burguesía de Provins en su hermosa morada de la ciudad alta. Aquella joven de veintidós años no había dado un paso imprudente en el resbaladizo terreno en que se había colocado. Satisfacía todas las vanidades; halagaba las aspiraciones de cada cual. Grave con las personas serias, juvenil con las muchachas, esencialmente madre con las madres, alegre con las señoras jóvenes y dispuesta a servirlas, amable para todos; una perla, en fin, un tesoro: el orgullo de Provins. Todavía no había pronunciado una palabra, pero todos los electores de Provins esperaban a que su querido presidente tuviese la edad para nombrarle. Cada uno de ellos hacia de él su hombre, su protector. Estaban seguros de su talento. ¡Ah! El señor Tiphaine llegaría; sería ministro de Justicia y se cuidaría de Provins.

Véase por qué medios la venturosa señora de Tiphaine había llegado a reinar en la pequeña ciudad de Provins. La señora de Guénée, hermana del señor Tiphaine, después de casar a su primera hija con el señor Lesourd, fiscal; a la segunda con el médico, señor Martener, y a la tercera con el señor Auffray, notario, había contraído segundas nupcias con el señor Galardón, el recaudador de contribuciones. Las señoras de Lesourd, Martener y Auffray y su madre vieron en el presidente Tiphaine el hombre más rico y más capacitado de la familia. El fiscal, sobrino político del señor Tiphaine, tenía el mayor interés en que su tío fuese a París, para quedarse él con la presidencia del Tribunal de Provins. De tal suerte, las cuatro señoras -la de Galardón adoraba a su hermano -formaron la corte de la señora de Tiphaine, a la cual pedían en toda ocasión parecer y consejo. El hijo mayor de los Julliard, casado con la hija única de un rico labrador, concibió una pasión súbita, secreta y desinteresada por la presidenta, aquel ángel descendido de los cielos parisienses. La avisada Melania, incapaz de crearse dificultades con un Julliard, pero muy capaz de mantenerse en su situación de Amadís y de explotar su necedad, lo aconsejó que emprendiese la publicación de un periódico, al cual ella serviría de Egeria. Desde hacia dos años, pues, Julliard, cada vez más poseído de su romántica pasión, publicaba una hoja, que se llamaba La Colmena, diario de Provins, y que contenía artículos literarios, arqueológicos y médicos, hechos en familia. Los anuncios del distrito cubrían los gastos. Los abonados, en número de doscientos, procuraban la ganancia. Aparecían en él estrofas melancólicas, incomprensibles en Brie, y dirigidas ¡¡¡A Ella!!!, así, con tres admiraciones. De este modo, el joven matrimonio Julliard, que cantaba los méritos de la señora Tiphaine, había juntado el clan de los Julliard con el de los Guénée. Desde entonces el salón del presidente se había convertido, naturalmente, en el primero de la ciudad. La poca aristocracia que hay en Provins forma un solo salón en la ciudad alta, en casa de la anciana condesa de Bréautey.