Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones SM España

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: El Barco de Vapor Naranja

- Sprache: Spanisch

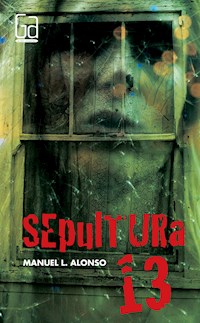

Siete relatos protagonizados por niños y niñas que tienen poco más de diez años y que viven situaciones llenas de miedo, de pavor y hasta de horror. Camiones de la basura aparentemente inocentes, una fiesta de disfraces de Halloween demasiado realista, muertos vivientes... ¿Alguien se va a atrever a mirar esta noche debajo de la cama? Un libro terrorífico en el que se entremezclan magistralmente la fantasía y la realidad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 62

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nunca juegues con una bruja

Manuel L. Alonso

La casa en el bosque

–ADELANTE –invitó el viejo–, puedes explorarla si quieres.

Antonio dio un paso atrás. No había oído acercarse al viejo y no tenía idea de quién podía ser. En realidad, no conocía a nadie allí.

–Eres nuevo en el pueblo –dijo el hombre viejo, sin preguntar.

–Sí.

–De la familia que llegó hace poco al chalet de arriba –continuó el viejo.

–Sí.

–Yo me llamo Nicolás. ¿Cuántos años tienes?

–Diez –respondió Antonio, preguntándose por qué el hombre se interesaba por él.

–Es mía –le aclaró Nicolás señalando la casa en ruinas.

Antonio se volvió a mirarla como si no la hubiera visto antes. Era una casa de piedra, con la puerta y las ventanas en mal estado, pero conservaba todos los muros. En realidad hacía ya un tiempo, casi desde el día mismo en que habían llegado al pueblo, que Antonio estaba pensando en entrar a explorarla.

–Puedes hacerlo, si quieres –dijo el viejo llamado Nicolás como si pudiera leer sus pensamientos.

–¿El qué?

–Entrar a explorar. ¿No era eso lo que ibas a hacer?

–Bueno... yo...

Antonio no tenía facilidad para relacionarse con los extraños, y menos con adultos. Además, desde pequeño le habían advertido...

–Tus padres te dijeron que no hablases con extraños –adivinó Nicolás como si realmente estuviese leyendo sus pensamientos.

–Pues, ya que lo dice..., sí, me lo advirtieron.

–Este es un pueblo pequeño –se rió Nicolás, asomando unos dientes amarillos y asombrosamente grandes, como los de un caballo, por entre la barba blanca–. Nos conocemos todos. A decir verdad, el extraño eres tú. Pero no importa, yo no tengo nada contra los forasteros, Antonio.

Al oír su nombre, Antonio sintió un principio de escalofrío y miró alrededor como buscando la mejor dirección para el caso de que tuviera que salir corriendo.

–¿Cómo sabe mi nombre? Yo no se lo he dicho.

–¿No?

Se hallaban en la linde del bosque. Antonio creía que aquellos árboles eran álamos, pero no estaba seguro. Era un chico de ciudad. Se imaginó corriendo por entre los álamos con el viejo pisándole los talones. Sentía la boca seca, como le había ocurrido las dos o tres veces en su vida que había tenido que pelearse con alguien.

–Supongo que oí a tus padres que te llamaban por tu nombre –se justificó el viejo–. Cuando estáis en el jardín, allá arriba, las voces pueden llegar a oírse desde lejos.

Aquello tenía lógica. Podía ser que el hombre estuviera diciendo la verdad. Al fin y al cabo, tampoco había que desconfiar de todo el mundo. Antonio comprendió que estaban en un punto muerto y que le correspondía a él dar el siguiente paso.

–La verdad es que pensaba echar un vistazo al interior de la casa, aunque no creo que contenga nada de interés.

–No lo sabrás si no entras –dijo Nicolás amablemente–. En fin, tengo que irme. Hasta otro día, Antonio.

El chico se quedó observándolo mientras este se internaba en el bosque y se perdía de vista. Luego aguardó aún, escuchando el sonido del viento entre los álamos. Finalmente se volvió y estudió la casa. No parecía que fuera peligroso entrar. Si hubiese habido peligro de derrumbamiento del tejado, Nicolás se lo habría advertido.

Empujó las tablas podridas que eran todo lo que quedaba de la puerta, y entró. El calor de la mañana de junio quedó afuera. El interior de la casa estaba oscuro y frío como...

… «como una tumba», pensó Antonio.

Olía a cerrado, a humedad, a polvo y a ratas. El sol se obstinaba en penetrar a través de las ventanas desvencijadas, de cristales tan sucios que se habían vuelto opacos, pero solo conseguía vencer la oscuridad en algunos rincones. Los restos de la puerta se habían quedado oscilando con un sonido chirriante. Antonio vio una escalera que subía al piso de arriba, y una cocina que tenía al fondo un hogar, o chimenea (no sabía cuál era el nombre correcto, como tampoco sabía si a los álamos los llamaban blancos o plateados). Había una mesa muy vieja y un par de sillas cojas. Pero no entró en la cocina porque sabía que, si efectivamente había ratas, estas se concentrarían en ese lugar, atraídas por los olores de los alimentos cocinados a lo largo de los años.

Una portilla daba a un minúsculo váter. Se apartó de allí más que deprisa, porque el hedor era insoportable. Fue hacia las escaleras y las examinó en la medida en que podía hacerlo con una luz tan escasa. Pensó que resistirían, y empezó a subir con precaución.

Arriba no había más que un dormitorio grande con dos ventanas que daba paso a dos alcobas sin otra ventilación que unos minúsculos ventanucos muy altos. Los techos eran de vigas vistas, de las que colgaban grandes telarañas. No había muebles. Al abrir las ventanas, que conservaban aún los cristales, le llegó durante apenas un segundo el canto de los pájaros en el bosque, pero inmediatamente callaron intrigados.

Seguro que nunca iba nadie por allí. La casa estaba muy apartada de cualquier camino. Eso hacía aún más extraño el hecho de que el viejo hubiera decidido visitar el lugar precisamente esa mañana. Aunque fuese cierto que la casa era suya, ¿qué hacía allí? ¿Acaso había estado siguiéndole?

Decidió no pensar más en ello y emprendió el descenso por las polvorientas escaleras. La casa había resultado decepcionante, sin ningún misterio. Ni siquiera tenía un desván con un cofre, como en los cuentos. ¿Por qué tenía la impresión de que le faltaba algo por ver? Parado frente a la puerta, inspeccionó de reojo la cocina, la portilla del váter, los recovecos de aquella gran sala principal que su vista, acostumbrada a la oscuridad, podía alcanzar ya. Y justo en el último rincón, la vio: otra pequeña puerta pintada de verde, como la del retrete. Se acercó a ella, y de pronto tuvo la impresión de que una corriente de aire frío salía por debajo. La empujó sin lograr abrirla. Tenía una cerradura muy simple, para llave grande. Pensó que debía de estar cerrada y se encogió de hombros dispuesto a marcharse, pero antes probó una última vez empujando con más fuerza. Una araña salió disparada de alguna parte, crujió la madera, cayó el polvo del dintel, y la puerta se abrió de golpe.

Unas estrechas escaleras descendían hasta perderse en una negrura de pozo.

–¡Un sótano! –exclamó Antonio con voz ahogada, emocionado. Un sótano podía ser tan interesante como un desván, si no más. Seguro que el secreto de la casa, fuera el que fuese, estaba allí.

Su pie tropezó con algo. Era una gruesa vela casi entera. Al lado, envueltas en un trapo, probablemente para protegerlas de la humedad, había cerillas.

Encendió una con manos un poco temblorosas, y prendió la mecha de la vela. Mientras bajaba, tanteando cada peldaño antes de apoyar todo su peso, recordó viejas películas en que alguien avanzaba, como él, abriéndose paso en la oscuridad. Era una escena que siempre precedía a la aparición de un monstruo o de algún peligro semejante.

Tuvo un momento de duda, de verdadero miedo. Lo sintió físicamente, corriendo por su cuerpo como un hormigueo de diminutos seres invisibles. Pero ya había bajado la mitad de la escalera. Si se daba la vuelta ahora, el monstruo que esperaba abajo le atacaría por la espalda. Lo pensó así, con una especie de frialdad, como si de pronto se viese a sí mismo desde fuera y ya no fuese posible hacer nada por salvarse.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)