Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jung und Jung Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Barbara könnte sich für ihr Leben nicht mehr wünschen. Aber wie groß kann das Glück sein, wenn man weiß, dass es wenig braucht, um es zu zerstören? Ohne nachzudenken, im Überschwang vielleicht, aus Lust, alles aufs Spiel zu setzen: die Beziehung (Ante, ihre große Liebe), die Familie (zwei Kinder, bald drei), das eigene Leben (in Sicherheit, mit allen Freiheiten).Nicht dass Barbara das alles immer genau so wollte; früher war sie viel unterwegs, Paris, London, als Model, auf Partys. Manches hätte anders kommen können, hat sich einfach so ergeben. Aber wenn sie daran denkt, schwindelt ihr, vor Glück, aber auch vor Angst. Als hinge alles am seidenen Faden. Obwohl es durch nichts bedroht ist außer durch sie selbst. Aber warum? Warum ist es so schwierig, zufrieden zu sein?Dieses Buch erzählt die Geschichte einer Frau, so intim wie behutsam, so beiläufig wie einfühlsam, und ist zugleich einer Gegenwart auf der Spur, in der der Wille zur Selbstzerstörung von Enthemmung nicht leicht zu unterscheiden ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 218

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

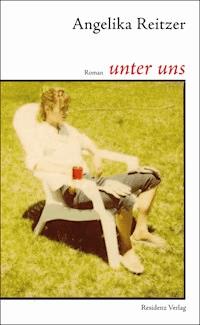

© 2018 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte vorbehaltenUmschlagbild: Leanne Surfleet »Us«Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.comeISBN 978-3-99027-162-9

ANGELIKA REITZER

Obwohl es kalt ist draußen

Roman

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

1

Manchmal sorgte die Musik dafür, dass die Menschen ihn anschauten, als wüssten sie alles über ihn. Und als wäre das schrecklich und schön zugleich. Momente, die wieder vergingen. Dann war er wieder der Typ hinter den Plattentellern. Ein Plattenaufleger, nicht einmal ein DJ, niemals ein Grandmaster Flash.

Ante dachte: großes blondes Mädchen. Sie war schön, sicher, aber es waren doch fast nur schöne Menschen unterwegs, Mädchen, Frauen, oft auch Männer. Einen Augenblick lang schaute sie ihn an. Die hellen Stimmen aus den Lautsprechern sangen Le vent nous portera. Das Wischen des Jazzbesens, der anhaltende Klang, der vom Schlaginstrument ausging, kein Nachhall. Ante spielte nie das Original, manchmal die Version von Manu Chao, selten jene von Element of Crime auf, weil Regeners deutscher Akzent ihm bei diesem Lied einfach nicht gefiel. Schönes Lied. Der Sänger hatte seine Freundin, eine französische Schauspielerin, erschlagen, daran musste er denken, wenn der Song lief. Es interessierte ihn nicht, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, ob sie sich geprügelt hatten oder dass der Totschläger, der angeblich so sensible Sänger mit den wilden und zärtlichen Texten, sich später auch umbringen wollte. Ante hasste Schläger.

In dieser Version klopfte das Klavier ein paar Töne, die Musik sprang herum wie zu einem fröhlichen Stummfilm, klang wie die Begleitung eines Micky-Maus-Clips. Ganz beweglich war alles, und meistens hüpften die Leute auf der Tanzfläche. Das Arrangement machte es einem leichter, mit dem Pathos umzugehen. Dazu sang ein Mädchenchor, das ging eigentlich gar nicht, und Ante mochte es, hielt aber nie mehr als ein oder zwei Lieder aus. Der Schrecken hatte fast immer mit Ausgelassenheit zu tun.

Vielleicht rechnete er damit, dass sie sich aufregen würde. Oder er war davon ausgegangen, dass sie ihn fragen würde, wer das war. Aber sie fragte ihn nicht, und sie sagte nichts zu ihm. Sie hüpfte nicht wie die anderen. Sie kannte den Song, Scala & Kolacny Brothers, kam ihm nahe, stand da eine Weile, dann wandte sie sich wieder ab und den Tanzenden zu.

Der Jazzbesen wischte über die Membran der Trommel: ein beständiger, rhythmisch rauschender Klang. Sie riss die Arme in die Höhe, war vollkommen außer sich. Und gleich wieder bewegte sie sich leicht und ganz im Rhythmus der Musik, Kiss-Kiss oder Move on, alle tanzten dazu. Sie gab sich der Musik hin, war ganz Musik, und dann wieder Lachen, wie sie lachte, wie sie lauter lachte als alle um sie herum, wie sie es ernst meinte mit dem Lachen, dem Frohsein, der Freude. War sie schöner als alle anderen? Fiel ihm auf, wie sie unbedingt bei ihr sein wollten, um sie herum? Als wäre das ihr Abschiedsfest und jeder Moment mit ihr ein ganz besonderer. Wer konnte das schon sagen in einem Club in der Wiener Innenstadt, lange nach Mitternacht? Große Frauen, die wissen, was sie wollen. Große Frauen, die so tun, als wären sie Spielzeug, teures, edles Spielzeug. Eine große Frau, die man sieht. Nicht unbedingt sein Fall.

Ante verließ den Club im Volksgarten, und es war, als hätte diese Begegnung gar nicht stattgefunden. Er stand hinter zwei Leuten. Der Mann sperrte sein Fahrrad auf, und als wäre der Weg hier nicht breit genug oder als überlegte Ante umzukehren, stand er da. Es fiel ihm gar nicht auf. Müdigkeit vielleicht oder als würde er sich anstellen, auf etwas warten. Der Mann legte sich das Fahrradschloss wie einen Orden um den Hals, die Frau zog leicht daran, sie küssten sich lang. Dann gingen sie los, er schob mit der rechten Hand sein Fahrrad, den linken Arm um ihre Schultern. Das Werben der beiden umeinander, vor Antes DJ-Pult und an der Bar ging jetzt ins nächste Stadium über. In ein paar Stunden würde Ante sie nicht wiedererkennen, aber jetzt sah er ihre Gesichter und ihre Geschichten vor sich. Wie sie mit ihren Freundinnen am Montag beim Sport reden würde und er mit seinem besten Freund bei einem Bier; dass sie das halbe Wochenende gevögelt hätten, würde wahrscheinlich weder er noch sie in aller Ausführlichkeit beschreiben, aber andeuten würden es beide. Angestellte, vielleicht auch Studenten, die mehr arbeiteten als studierten, die sich gut fühlten, weil sie in der Arbeitszeit ihre Freizeit planten und ihren Chefs manchmal widersprachen. Ideen hatten, kleine vielleicht, aber Ideen.

Es war schon hell. Morgendliche Kühle, auf der Haut das verschwitzte und mehrfach wieder getrocknete Hemd. Ante ging erst los, als die zwei hinter dem Tor verschwunden waren, schon im nächsten Moment wusste er nicht mehr, ob sie nach rechts oder links abgebogen waren.

Ein paar Tage später spielte Ante mit Bibi Tennis, wie an den meisten Mittwochen seit beinahe sieben Jahren. Zuerst waren sie kurz ein Paar gewesen, nach der Trennung spielten sie weiter, sie wurden gute Freunde. Als Bibi mit dem Auto an Ante vorbeifuhr, streckte sie ihren Arm aus dem Fenster und winkte. Sie würde direkt in die Bar zur Arbeit fahren, Ante war mit seinem Freund Christoph verabredet. Zuhause schien die Sonne bei den Fenstern herein, was alles ganz ausgebleicht erscheinen ließ. Eine Staubschicht bedeckte den Boden, die Kisten und Schachteln, herumliegende Kleidung, alles sah so schäbig und versifft aus, dass Ante seine Sporttasche auf den Küchentisch stellte und sofort anfing aufzuräumen. Es war warm in der Wohnung, er schwitzte mehr als vorhin beim Spielen. Steckte Wäsche in die Maschine, räumte Hosen und Hemden in den Kasten, wusch das gesamte Geschirr ab und saugte alle Räume, ohne Pause. Danach wechselte er für jedes Zimmer das Wasser und wischte alle Zimmer zweimal. Als der Parkettboden glänzte und die Wohnung nach Putzmitteln und frischer Wäsche roch, schloss er die Fenster, weil er mit einem Gewitter rechnete. (Und dachte, wie jedesmal, wenn es ums Wetter ging, an seine Mutter.) Er zündete sich eine Zigarette an und verließ die Wohnung.

Ante schaute manchmal durch die Fenster seines Stiegenhauses zum Eingang des Lokals hin, in das er jetzt gehen würde, konnte erkennen, wer da so herumstand. Bei warmem Wetter war vor dem Lokal oft eine Traube von Leuten, eigentlich waren es drei Trauben, die einander sanft berührten und gleich wieder abstießen. Kleine Wellen, die man gar nicht sehen konnte, wenn man Teil davon war.

Der Wirt begrüßte ihn auf Kroatisch, dann wandte er sich der Frau zu, die neben ihm stand. Sie schaute Ante an. Reflexartig griff er in die Hosentasche nach seinen Zigaretten. Sie schaute ihn direkt an. Er hatte die Zigarette schon im Mund. Ante ließ die Hand in der Hosentasche mit dem Päckchen. Wenn er jetzt in das Lokal ging, würde sie aus seinem Leben verschwinden, bevor sie überhaupt aufgetaucht war. Sie lächelte. Sie war jetzt eine ganz andere Frau, aber er erkannte sie wieder. Großer Mund, die Lippen nicht prall, auch nicht dünn, ein leichtes, vielleicht schüchternes Lächeln, das gar nicht zu der Ausdauer und Beharrlichkeit passte, mit der sie es ihm schenkte. Leute drängelten an ihm vorbei, drinnen war es voll, und manche machten in der Tür halt, er stand im Weg. Jetzt lächelte er endlich zurück, so gut er das konnte, und ging hinein.

Ein Raunen, dann Johlen und Rufen, der Tormann von Arsenal bekam eine Gelbe Karte, nein, sogar eine Rote, und schleppte sich vom Platz. Die Aktion hatte Ante nicht gesehen, aber sie würde mehrmals wiederholt werden. Er musste immer zu denen aus dem Süden halten. Außerdem spielte Barça den schöneren Fußball. Sein Freund Christoph saß am Tisch neben der Durchreiche zur Küche, mit Leuten, die Ante nicht kannte. »Hast du mit der Bibi jetzt wieder ein recht intensives Training?« Christoph grinste ihn mitleidig an, wobei nicht klar war, ob sich das Mitleid auf die Beziehung zu Antes Tennispartnerin bezog oder darauf, dass er den Anpfiff verpasst hatte. Sie konzentrierten sich auf das Spiel und tranken Bier.

Drei Stunden später kam die Frau aus dem Klo, stellte sich an die Bar und sagte zum Wirt, dass sie gehen müsse und deshalb sofort und bei ihm ihre Zeche zahlen würde. Sie war jung, sie sagte »Zeche«. Wenn das zusammenpasste, könnte es ihm gefallen. Solche Gedanken hatte Ante. Die anderen würden sie doch nur überreden wollen, aber sie müsse am nächsten Tag aufstehen und – sie sagte noch etwas, das Ante nicht verstand, der Wirt antwortete nuschelnd. Sie redete weiter.

»Das heißt, du trinkst jetzt nichts mehr mit mir, oder was?« Das war Ante, was für ein bescheuerter Satz! Sofort verschwinden, vielleicht hatte sie es gar nicht gehört. Er und Christoph saßen noch am Tisch, der voll war mit Biergläsern, es waren ziemlich viele. Normalerweise räumten sie die leeren Gläser doch ständig weg. Wie ein kleiner Bub, der ein großes Mädchen anspricht, aber sich eigentlich wünscht, sie möge es lieber nicht hören. Scheu vor den Konsequenzen. Sie gab dem Wirt einen Zwanziger, er zählte Geld aus seiner Kellnerbrieftasche. Christoph starrte ins Leere, er hatte nichts mitbekommen. Wenn Ante ihn jetzt nicht antrieb, würde er hier einschlafen. Die Frau wandte sich ihm zu. Sie war betrunken, das Blau ihrer Augen zerfloss, in alle Richtungen. »Ich hab echt auf deinen Anruf gewartet.« Er wunderte sich. Der Satz glich die Schieflage ein bisschen aus. Sie war vielleicht einen Meter achtzig groß und schaute zu ihm herunter. Ante sagte: »Diesmal warte ich.« Ihre Stirn verfinsterte sich, dann schmunzelte sie, griff hinter die Bar nach einem Rechnungsblock und schrieb seine Nummer auf.

2

Stevan stellte das Fahrrad vor der Garage ab, nahm den Korb mit den Lebensmitteln vom Rad und ging damit ins Haus. In der Küche strich er Marija übers Haar und über die Schulter, eine Geste, an die sie sich später erinnerte, als wäre es das Letzte, was von ihm bleiben sollte. Marija lachte, als sie sagte, er solle sich hinlegen, wenn es ihm nicht gut gehe. Stevan, der drei Jahre vor ihr in Pension gegangen war, hatte eine Zeit lang alles an sich gerissen, sich um alles kümmern wollen: den Haushalt, den Garten, die Enkelkinder, Nachbarn und Freunde. Aber seitdem auch sie zuhause war, hatten sie sich wieder aufeinander eingestellt, genossen den gemeinsamen Alltag. Stevan kümmerte sich um die Einkäufe, sie kochte wieder regelmäßig, im Garten arbeiteten sie zusammen. Stevan ging drei-, viermal pro Woche in die Bibliothek, durchforstete dort Zeitschriften und kam mit Büchern von Andrić, Goethe und Dostojewski nachhause, aus denen er ihr auf der Terrasse oder im Wohnzimmer vorlas.

Montags aß Ivo, ihr Enkelsohn bei ihnen, bevor er zum Fußballtraining ging. Als Ivo nun läutete und mit einem Freund im Schlepptau hereinkam, holte Marija ihren Mann zum Essen. Das war eineinhalb Stunden, nachdem er über Müdigkeit geklagt und sich hingelegt hatte. Stevan stand auf, setzte sich aber gleich wieder hin, er glitt aufs Sofa zurück. Seine Frau, die noch im Zimmer war, war sofort bei ihm, sie flüsterte: »Stevan, Stevan, šta je s tobom?« In ihr war Panik. Sie atmete tief durch und sagte leise, wie beschwörend: »Gut, alles gut, es geht gleich wieder, das war doch gar nichts!« Ihr Mann rührte sich nicht. Wo war das Telefon? Marija rief nach ihrem Enkelsohn, der reichte es ihr aus der Ladestation neben dem Fernseher, sagte ihr die Nummer der Rettung. Plötzlich riss Stevan die Augen auf, ganz weit waren seine Pupillen. Er schaute ins Nichts. Marija hielt ihm die Hand, suchte nach Puls, fand keinen.

Wie lange es gedauert hatte, bis die Rettung gekommen war, wussten sie nachher nicht zu sagen, laut Einsatzprotokoll waren es etwas über zehn Minuten. Als sie schon die Sirene des Rettungsautos hörten (oder auch nicht), verfärbte sich Stevans Haut auf einmal ganz grau. Ivos Freund war nach draußen gegangen, um den ankommenden Rettungsleuten den Weg zu zeigen, Ivo blieb bei der Großmutter im Wohnzimmer. Aus der Küche hörte er ein Geräusch, er wollte später nachschauen, vergaß es wieder. Als er Stunden danach mit der Großmutter und seiner Mutter zurückkam, war das Wasser, das zu Mittag gekocht hatte, vollständig verdampft, aber es war nichts passiert. Marija nahm mit zwei Topflappen ihren großen Edelstahlkessel von der Platte, sagte fast tonlos: »Spätzle und Pasta«, und trug den Topf nach draußen. Sie warf ihn ohne ein weiteres Wort in die Mülltonne.

Auf der Fahrt zu seinen Eltern telefonierte Ante mehrmals mit seiner Schwester Lilijana. Ihr Vater habe einen Plötzlichen Herztod erlitten, die Ursache dafür kannte man noch nicht. Dass sein Vater vom Einkaufen gekommen sei und die Lebensmittel ins Haus gebracht habe und sich ein wenig schwach, plötzlich matt gefühlt habe, etwas schwindlig. Es könne ein Kammerflimmern gewesen sein. Sich dann hingelegt habe. Vielleicht ein Herzfehler. Lungenembolie schlossen die Ärzte aus, seine Schwester wusste nicht mehr, warum.

Der Ausdruck »Plötzlicher Herztod« war schwer zu ertragen, und Ante wollte immer noch einmal hören, was unmittelbar davor geschehen war. Aber seine Schwester mochte nicht die ganze Zeit telefonieren, außerdem müsse er doch gerade in Deutschland sein, das koste ja extra. Sicher hatte Lili jetzt Flecken auf den Wangen, wie als Kind, wenn sie das Weinen unterdrückte. Sie war wieder seine kleine große Schwester, mit der er sich wortlos verstand, und auf einmal freute er sich, sie wiederzusehen, wenn auch nur für einen Moment, bis ihm der Anlass wieder einfiel.

Wie konnte man einen Tod überleben?

Krank war der Vater nie gewesen, aber er hatte sich auch nicht besonders um seine Gesundheit gekümmert. Er hatte mäßig geraucht und bei Gelegenheiten ordentlich getrunken, er aß immer viel, war aber nicht dick, eher kräftig, gedrungen. Früher war der Vater geschwommen, er war ein guter Schwimmer, als Jugendlicher war er im Schwimmclub gewesen. Er war mit Lili und Ante regelmäßig ins städtische Hallenbad gegangen, auch im See geschwommen, früher. Der Vater ging gerne zu Fuß, aber das Wandern hatte ihn nie interessiert, außer es ging auf die Pirsch oder er war mit den Schafen, die er manchmal noch für seinen allerersten Vermieter hütete. Oft hatte er gesagt: »Eigentlich bin ich Hirte.«

Ante sprach Bibi auf die Mailbox, wusste nicht, was er ihr sagen sollte. An seinem vierzigsten Geburtstag war sie mit ihm gekommen. Da hatten die Eltern vielleicht noch gedacht, dass aus ihnen ein richtiges Paar werden könnte, aber dann hatte Stevan, ohne dass er von Bibis Kindern überhaupt gewusst hatte, zu ihm gesagt: »Für Kinder wird es wohl zu spät sein.« Seine Freundin war Ante überhaupt nicht alt vorgekommen mit ihren zwei, zweieinhalb Jahren Vorsprung. Vielleicht war er damals wirklich in sie verliebt gewesen. Der Gedanke, sein Vater könne sterben, ohne seine Kinder kennengelernt zu haben, war auf einmal da, heftig.

Vor einem halben Jahr waren Antes Eltern das letzte Mal in Wien gewesen. Seine Mutter zog mit Anna, der Tochter seiner Schwester Lilijana, die gerade zu studieren begonnen hatte, durch die Boutiquen der Stadt, kaufte Stoffe, nähte und kochte, und der Vater wollte ein paar Dinge in der Wohngemeinschaft richten, in die sie gerade gezogen war. Danach fuhr er mit Ante in die Fabrik von Aufderklam Audio nach Tschechien. Im Auto hatten sie nur über die Firma geredet, die schöne, puristische Plattenspieler zu einem günstigen Preis herstellte. Das war vom ersten Tag an ein gutes Geschäft gewesen, obwohl sich erst kurz zuvor CDs am Markt etabliert hatten. Hans Aufderklam hatte eines Tages zufällig einen Plattenspieler entdeckt, der als Nebenprodukt in einer tschechischen Staubsaugerfabrik gebaut worden war, hässlich, aber funktional. Er kaufte die Fabrik, die vor der Auflösung stand, und stellte seinen ersten Plattenspieler her. Er war ein Bastler, und er war besessen von gutem Sound.

Nachdem Ante ein paar Jahre für Hans gearbeitet hatte, sollte er ins Geschäft einsteigen. Aber Ante war zuerst unsicher gewesen, wollte keine Verantwortung übernehmen und mittlerweile war er zu feig, Hans noch einmal auf die Beteiligung anzusprechen. Jetzt schien es ihm wie eine weitere Enttäuschung für seinen Vater, dass der Sohn immer noch nur der Angestellte einer gut gehenden Firma war, dass nichts von all dem ihm gehörte.

Der Vater war in Sarajevo aufgewachsen und mit Mitte zwanzig nach Österreich gekommen. Kurz nachdem seine Frau angeworben worden war, reiste er ihr mit einem Touristenvisum für Deutschland über Salzburg nach Vorarlberg hinterher. An einem Freitag in Wolfurt angekommen, sei er am Montag darauf mit einigen Türken zu Elektra Bregenz gegangen, weil jemand erzählt hatte, dass es dort Arbeit gebe. Als ein Angestellter sich die Neuen angeschaut habe, sei er als Erster aus der kleinen Gruppe herausgetreten und habe dem Mann sein Mechanikerdiplom, das er zuhause übersetzen habe lassen, hingehalten. Am nächsten Tag habe er angefangen. Der Vater redete nie vom Rotationsprinzip, davon, dass die meisten Gastarbeiter davon ausgingen, bald wieder nachhause zurückzukehren. Ausländerfeindlichkeit gab es in seinen Augen nicht, obwohl er wusste, dass manche Fremdarbeiter nicht Deutsch lernen durften. Der Vater sagte dann: »Die Arbeit lag auf der Straße.« Oder: »Einem Handwerker geht die Arbeit nie aus …«

Die halbe Kindergartengruppe hatte Ante »Tscholaktschuss« gerufen, die Verballhornung aus Čolak, seinem Nachnamen und Tschusch, aber das verstand er erst Jahre danach. Weder Lili noch Ante erzählten zuhause, wenn man sie beschimpfte.

Ein paar Wochen nach Stevans Ankunft kamen die Eltern auf einem Bauernhof unter, in einer Wohnung, die an den Stall angebaut war. Die Mutter erzählte vom Glück, die Kinder nachholen zu können, der Vater von seinem Fortkommen in der Firma. Man schickte ihn für Deutschkurse nach Wien, er machte Weiterbildungen in München und Zürich. Er blieb, bis die Produktion nach Tirol verlegt wurde, fast zwanzig Jahre. Drei Tage war er arbeitslos, dann wurde er von einer Firma für Skilifte eingestellt. Ab nun kümmerte sich der Vater um mehr als fünfzig Arbeiter, was ihn ebenso mit Stolz erfüllte wie die Tatsache, dass sein neuer Chef Jahre zuvor bei ihm ein Praktikum gemacht hatte.

Bei den Bauern lernte Stevan Kühe füttern, melken und ausmisten, Schafe hüten. Der Bauer nahm ihn auf die Jagd mit, das war damals als Belohnung gemeint gewesen, als Dankeschön, aber für den Vater waren Schafehüten und Jagd eins. Nie klärte er jemanden, der »vom Bödele« kam oder aus einer kleinen Gemeinde im Walsertal, darüber auf, dass er in einer Großstadt aufgewachsen war. Dass die anderen davon ausgingen, er habe erst jetzt, hier bei ihnen, die Zivilisation kennengelernt, nahm er stoisch hin. Deutschkurse absolvierte Stevan, bis er der Beste war, er lernte mit den Kindern und mit seiner Frau.

Nur nicht auffallen.

Sprache, Schule, lernen. Am Hof arbeiten, bis es manchmal sogar dem Bauern zu viel war. Man musste auch Freizeit machen, allerdings im rechten Maß. Als sie in ihr eigenes kleines Haus nach Dornbirn zogen, ging es darum, sich mit den Nachbarn zu vertragen, ihnen aber auch nicht zu nahe zu kommen; sie könnten einen für typische Jugos halten, was es ebenso zu vermeiden galt wie alles andere, das sie herausgehoben hätte. Hilfsbereit sein, aber nicht aufdringlich. Mit den Kindern einer bosnischen Familie, die beim Bahnhof wohnten, durften Ante und Lili sich nicht abgeben. »Sie werden uns immer an den Schlechtesten messen«, das war die einzige Begründung des Vaters.

Sie fielen nicht auf: in ihrer Straße, in der Schule, am Arbeitsplatz nur positiv. Wenn die Mutter ihre geliebten jugoslawischen Chansons zu laut hörte, machte der Vater anfangs die Fenster zu. Wäre Ante mit einer schlechteren Note als einer Zwei in Deutsch nachhause gekommen, wäre für den Vater eine Welt zusammengebrochen. Trotzdem hatte der Vorarbeiter Ante bei seinem ersten Ferialjob mit den Worten empfangen: »Du arbeiten gut, wir sein gute Freunde.« Wenn Ante seinem Vater das berichtet hätte, hätte der ihn nur angeschaut, als wollte er ihn durchleuchten, um herauszufinden, was den Sohn als Gastarbeiterkind enttarnt haben könnte.

Auf den letzten hundert Kilometern spürte Ante die Müdigkeit heraufkriechen, er konnte nicht mehr voll aufs Gas steigen. Er rechnete damit, dass er zu spät kommen würde, aber als er feststellte, dass er nicht ins Krankenhaus, sondern nachhause gefahren war, nahm er das als gutes Zeichen. Er würde nicht am Grab seines Vaters stehen, mit Bibi an seiner Seite, zwischen Cousins und ihren Frauen und Kindern, ehemaligen Arbeitskollegen, Nachbarn, jetzt war er wieder fast sicher. Aber wie konnte einer weiterleben, nachdem sein Herz schon tot war?

Ante parkte in der Straße seiner Eltern. Nachdem er seine Reisetasche vom Rücksitz genommen hatte und zusperren wollte, hörte er es im Auto klingeln. Langsam öffnete er die Fahrertür, nahm sein Telefon aus der Halterung und drückte den Annahmeknopf. Was er hörte, war eine Frage, gerade so, als wäre er der Anrufer. Er kannte den Namen der Frau nicht. Wie sie ihn angeschaut hatte. Als hätte sie auf ihn gewartet. Er lehnte am Auto, sie unterhielten sich. Kurze, belanglose Sätze, währenddessen holte er eine Zigarette aus der Hemdtasche, rauchte.

Er war Stunden im Auto gesessen, spürte die frische Nachtluft und das Nikotin gleichzeitig sich in seinem Körper verteilen. Der Rauch brannte in seinen Augen, er fühlte sich erleichtert. Er machte einen tiefen Zug, sie fragte ihn, warum er so stöhne. Er antwortete nicht, er kam sich vor wie ein Teenager. Dann meinte er: »Ich muss jetzt, ich bin gerade bei meinen Eltern angekommen, sie warten drinnen auf mich.« Er legte auf.

Sie warten drinnen auf mich.

Ante dämpfte die Zigarette aus und ging weinend durch den kleinen Vorgarten ins Haus seiner Eltern.

3

Barbara radelte die Alszeile hinaus.

Glück: ihr Fahrrad, das sie seit ihrem zwölften Geburtstag besaß. Weil die Pedale ein wenig wackelten, konnte man nicht so schnell fahren. Musste man nicht so schnell fahren. Dass das Treten dadurch schwerer wurde, nahm sie in Kauf. Sie mochte, wenn die Zeilen der Weinstöcke neben der Straße auftauchten, idealerweise fuhr dann auch noch eine Straßenbahn vorbei: langsam aus der Stadt hinaus, Weinberge, Sonne. Und wie die Sonne schien. Auf dem Gepäckträger hatte sie ein Badetuch. Sie fuhr zu einem Teich, es war warm, endlich. Wenn das weiche Licht einen berührte und die Haut sich langsam erwärmte. In der Stadt waren kaum Autos auf den Straßen unterwegs gewesen, was sie an ihre Kindheit denken ließ. Gleißender Asphalt und die Ruhe eines leergeräumten Ferientags.

Sie war später losgefahren als geplant, dann einmal vom Weg abgekommen, aber jetzt fuhr sie an dem großen Sportzentrum vorbei, war also wieder richtig und sollte gleich da sein, etwas zu spät. Holzpfeile zeigten an: Gasthaus Hanslteich, 5 Minuten Gehzeit. Und darunter: Ganzjährig geöffnet von Oktober bis Mai Mittwoch Ruhetag. Barbara stutzte, bis sie verstand, dass ein Satzzeichen fehlte. Sie freute sich auf eine Abkühlung, rechnete damit, dass das Wasser nach all dem Regen der letzten Tage und Wochen trüb sein würde. Auf dem kleinen Parkplatz stand ein Auto, die überdachte Terrasse war leer, das Gasthaus wirkte überhaupt geschlossen, aber von drinnen hörte sie etwas. Er war nicht da? Als sie um die Terrasse herumging, stellte sie fest, dass der Teich ein Tümpel war, nichts, worin man baden konnte, auch nicht mit viel gutem Willen. Sofort waren Gelsen um sie herum, stachen sie in die Kniekehlen, in die Oberschenkel, durch den dünnen Stoff des Rockes. Ein Stück weiter den Weg entlang fuhren zwei Kinder auf zu kleinen Fahrrädern Richtung Schrebergartensiedlung. Barbara lehnte ihr Fahrrad an den Jägerzaun und trat auf die Terrasse.

Es war alles ein bisschen heruntergekommen, der Lack der Tische, Bänke und Stühle war abgeblättert, der Fußboden knarzte. Als hätte man den Ort schon vergessen. Sie sah niemanden, hörte aber jemand summen und mit Geschirr klappern. Sie setzte sich an einen der Tische. Bei der Frau, die kurz danach neben ihr stand, ohne dass sie sie kommen gehört hätte, bestellte sie ein großes Soda-Zitron. Die Frau trug eine Kittelschürze, alt, aber nicht schäbig. Barbara dachte manchmal, dass die Menschen sich wünschten, sie würde sich mit ihnen unterhalten (Wie lange gibt’s das Gasthaus schon? Warum heißt der Teich Hanslteich? Sind hier immer so wenig Leute?), aber sie konnte sich zurückhalten, und bald war die Frau wieder verschwunden.

Sie konnte es nicht fassen, dass er sie warten ließ.

Von drinnen kam jetzt Musik. Außer der Menage mit Salz, Pfeffer, Zahnstochern und einer Flasche Maggi waren die Tische leergeräumt, nur auf einem lag eine aufgeschlagene Sonntagskrone. Keine Spur von einem Gast, der gerade gegangen war.

Wäre er ihr begegnet? Sie war sicher, dass er kommen würde, aber nicht, wie lange sie auf ihn warten würde. Würde sie eben ein Stück in den Wald hineingehen und das Handtuch ausbreiten, darauf ausruhen, kühle Waldluft, ein wenig dösen. Sie war nicht müde, aber der Gedanke gefiel ihr. Baden keinesfalls. Sie lupfte den Kragen ihres T-Shirts, um nachzuschauen, ob sie überhaupt den Bikini anhatte.

Dann stand er neben ihr. Zigarette im Mund, er wollte sie ausmachen, auf dem Tisch war kein Aschenbecher. Er hatte noch gar kein Wort gesagt, sich auf die Bank ihr gegenüber gesetzt, die Zigarette doch auf dem Boden ausgetreten. Sie konnte sich nicht erinnern, dass er an dem Abend im Volksgarten geraucht hatte, sie hatte ihn nicht die ganze Zeit beobachtet. (Sie hatte ihn gesehen und dann, einen Abend lang, immer wieder, angeschaut, es war ihr nicht anders möglich gewesen. Sie lächelte in sich hinein, verglich ihr Gegenüber mit dem Mann hinter dem Mischpult, mit dem Bild aus dem Lokal im Vierten. Da stand er, da saß er, rauchte.) Er war entweder verlegen oder total abgebrüht, seine Chancen abwägend vielleicht, dachte Barbara. Oder er fragte sich, was er hier mache. Sie lächelte so gut sie konnte (sie konnte gut lächeln: freundlich, zurückhaltend, aber so, dass für jeden ganz deutlich zu spüren war, er war gemeint). Er hatte sich schon wieder eine Zigarette angezündet. »Schön, dass du hier bist.« Er redete langsamer als am Telefon. Entschuldigte sich nicht für seine Verspätung. Wenn sie damit gerechnet habe, dass man hier baden könne, sei sie jetzt wohl enttäuscht. Er sei schon länger nicht mehr hier gewesen, deutete über die Terrasse, den kleinen Teich, »es ist immer noch … sehenswert, oder?«