Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

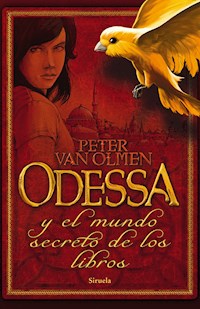

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Las Tres Edades

- Sprache: Spanisch

¿No sería fascinante que existiera una ciudad habitada por famosos escritores y en la que el mundo que encierran los libros cobrara vida? La joven Odessa viaja a Scribópolis, la ciudad donde viven Shakespeare, Kafka, Dostoievski, Hamlet o el Minotauro, esperando encontrar en ella a su padre, al cual no conoce. Allí se verá amenazada por Mabarak, un siniestro escritor que fue desterrado y que quiere apoderarse a toda costa de Librus, un libro mágico donde todo lo que se escribe sucede en la realidad. En esta fascinante aventura, Odessa se enfrentará a grandes peligros e irá descubriendo los secretos que encierra esta misteriosa ciudad de los libros. «Escrita con vitalidad y con una fantasía desbordante, esta novela juega magistralmente con los diferentes géneros de la literatura.»ekz Bibliotheksservice

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 580

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Odessa y el mundo secreto de los libros

Parte 1

Tejas

Alas en la noche

Rodeada

La habitación prohibida

Los escritores muertos

Ludovico Aquila

Cerdo chamuscado

I.c.i.a.r.

Cornelius Cerebus

Un precipicio inesperado

Al fondo de la cueva

Árboles susurrantes

Sir Lancelot y los caballeros de la mesa redonda

Parte 2

Scribópolis

Dostoievski

Las hermanas B.

El plan de Odessa

Orfeo

Kafka

La Piedra de obsidiana

La pluma es más poderosa que la espada

Una ración de Polvo de Musa

La Biblioteca de Scribópolis

La historia del rábano

Lo más grande bajo Luno

La Pluma en la Piedra

Conversación de alto nivel

La conspiración

El llamamiento al anfiteatro

El Oráculo de Delfos

Eurídice

Lo rosa y lo gris

Ludo A. y la dama

Shakespeare

Canallas y héroes

En el ojo del Cíclope

Con turbante y bigote

Parte 3

Hierba del desierto

Pegaso

El Señor de las Minas

Amigos bajo juramento

Mármol y tapices

La sala de las cien estatuas

Calíope

Huyendo

Encuentros inesperados

El suelo bajo sus pies

Agujas y clavo

Eres de mi sangre...

¿No es mejor que muera una sola persona...?

Animales mitológicos olvidados y extinguidos del reino élfico medio

Un árbol solitario

Una decisión importante

Epílogo

Dramatis personae

Créditos

Para Kobe y Lotte

Make not your thoughts your prisons.

Shakespeare, Antonio y Cleopatra

Parte 1

Tejas

Odessa deseaba tener un padre.

Deseaba un padre que la sentara en su regazo, que le contara historias prodigiosas por la noche antes de ir a dormir y que los domingos la llevara a montar a caballo. Pero nada de eso tenía importancia ahora. En este momento lo que más deseaba era un padre que le tendiera la mano y la aupara al canalón del tejado, porque no resistiría mucho más.

Era de noche, llovía y estaba huyendo.

Ayudándose de un alféizar y dos molduras ornamentales había trepado por la bajante de una antigua casa señorial. Todo fue bien hasta que llegó al tejado. Entonces fue mal: el canalón sobresalía demasiado y no tenía fuerza suficiente para subirse a él.

Tenía el pie izquierdo apoyado en la moldura de la ventana más alta, y con el derecho buscaba en vano algo, un ladrillo o lo que fuera para sostenerse.

No podía bajar porque la atraparían.

Si continuaba colgada allí mucho tiempo se le agarrotarían las manos y caería.

Los adoquines de la calle brillaban a la luz de las farolas muy por debajo de donde ella se encontraba. Llovía a cántaros y el agua salpicaba en los charcos del suelo. Estaba empapada. Tenía los dedos entumecidos. El agua que chorreaba por el canalón le entraba por la manga.

¿Y si se soltaba? Así todo acabaría. A algunas personas les atrae la muerte. Una pequeña caída, durante la cual toda tu vida pasa como una película ante tus ojos, y después nada más, eterno descanso.

Pero no podía morir; su madre se pondría hecha una furia.

«¡Vamos, Odessa! ¡Deja de hacer el tonto!», se dijo.

«No puedo, el canalón sobresale demasiado, no aguanto más, me voy a caer.»

«¡No te vas a caer, atontada! Apoya el pie en esa ventana e impúlsate. ¡Impúlsate!»

Con rabia arrastró el pie por la fachada buscando ese pequeño apoyo adicional. Notó una ranura en una piedra en la que le entraba justo la punta del zapato. Tomó impulso y logró encajar el codo en el canalón. Estuvo a punto de quitarlo porque estaba lleno de porquería: hojas podridas y una pasta mugrienta. Subió el pie, enganchó el talón y subió.

Soltó la hebilla de su mochila y, jadeando, se dejó caer sobre el tejado, los pies en el canalón, la espalda apoyada en la fría pizarra.

Dejó que la lluvia le corriera por la cara. ¿Qué se le había perdido ahí abajo? ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡Estúpida! Los tejados eran sus amigos, las calles su enemigo. En las calles se sentía pequeña, los borrachos le daban miedo. En los tejados se sentía a salvo, pero aquella noche algo le había llamado la atención; en el centro de la plaza, abandonado sobre los adoquines y mojado por la lluvia, había un libro.

Jamás se habría atrevido a adentrarse en las calles por un libro, estuviera o no abandonado sobre los adoquines, pero con aquél ocurría algo extraño: emitía luz. No una luz intensa, como la de una linterna o la de una vela. Se trataba más bien de un débil resplandor que no habría llamado su atención a plena luz del día, pero que en aquella noche oscura le atrajo como una boya en el mar.

Permaneció un rato mirándolo con fascinación. ¿Y si...? Jamás se había atrevido a adentrarse en las calles.

Pero su curiosidad no tardó en vencer a su miedo. Bajó pasando de un tejado a otro hasta llegar a un murete por el que se deslizó hasta pisar un tonel desde el que saltó al suelo. Esperó un minuto entero en la sombra de un soportal hasta asegurarse de que la plaza estaba desierta y entonces fue hacia él.

Por un momento dio la impresión de que el brillo del libro sólo era el reflejo de la luz de las farolas en la tapa –podía ser, el libro estaba mojado y la luz de las farolas se reflejaba en los charcos–, pero el brillo iba aumentando según se acercaba a él, como si reaccionara a su presencia y le pidiera que se acercara.

Se arrodilló y cogió el libro del suelo. La tapa era de cuero rojo con delicados motivos bordados con hilo dorado, el papel de barba con los bordes deshilachados y estaba atado con un cordel de rafia. Odessa lo sostenía en sus manos como si hubiera encontrado un tesoro. El libro brillaba más que nunca y no tenía ni título ni autor. No lograba soltar el cordel con sus entumecidos dedos. Tiró de un pico de la tapa para poder ojear las páginas. A primera vista parecían en blanco.

Odessa comenzó a sentirse incómoda en el espacio abierto de la plaza. Metió rápidamente el libro en su mochila, allí estaría en un lugar seco. En casa podría seguir examinándolo.

Se dirigía hacia el tonel para volver a subir a la seguridad de los tejados cuando de pronto aparecieron unas oscuras figuras encapuchadas con mantos grises que, por su vestimenta, era evidente que no eran de aquel lugar. Parecían monjes de una hermandad medieval. Sus mantos estaban sucios y deshilachados, como si esos extraños tuviesen un largo viaje a sus espaldas.

Se acercaban a ella desde las sombras, aunque sería mejor decir se deslizaban, porque avanzaban sobre los adoquines como si tuvieran cámaras de aire bajo los pies. Sus mantos estaban empapados y se pegaban a sus deformes cuerpos.

No eran personas, pero entonces ¿qué eran?

Odessa nunca había pasado tanto miedo. Se escondió detrás del tonel. Por suerte los engendros no se fijaron en ella. Se dirigían al lugar en el que había estado el libro.

El hecho de que una banda de monjes con aspecto de engendro deseara el libro no hacía más que aumentar su misterio y, por supuesto, su propia curiosidad. No tenía intención de devolverlo. ¡Mala suerte para ellos! Ahora era suyo. Lo había conseguido honestamente.

Los engendros se arrodillaron en torno al lugar vacío y permanecieron así un rato, como sumidos en pensamientos. Después todos miraron a la vez hacia donde estaba ella.

Odessa echó a correr. Los engendros comenzaron la persecución. Al final de la calle miró hacia atrás. La estaban alcanzando. Se movían hacia ella como los peones en un ajedrez; mantenían una velocidad constante, sin reducir ni acelerar. Aquélla podía ser su salvación porque ella contaba con otra velocidad añadida; en las suelas de sus viejas botas de cordones había incorporado unas pequeñas ruedas. Con un simple golpe de pie podía desplegarlas y salir propulsada como un rayo. Aquello no funcionaría sobre los irregulares adoquines, pero ella sabía que a la vuelta de la esquina había una plaza de losas grandes y cuadradas y la siguiente calle era de duro granito. Si lograba llegar hasta allí podría distanciarse patinando a toda velocidad.

Dio la vuelta a la esquina de la plaza y, con un movimiento perfectamente ensayado, sacó las ruedas de la suela de sus zapatos, que entraron en contacto con las pulidas piedras. Salió disparada como una flecha. Torció a la izquierda dando una curva cerrada, después a la derecha, otra vez a la derecha y después otra vez a la izquierda hasta estar segura de haberse librado de sus perseguidores.

Al cabo de un cuarto de hora se detuvo para recuperar el aliento. No tenía ni idea de dónde se encontraba; se había librado de sus acechadores pero estaba perdida en un laberinto de callejuelas.

Estudió las fachadas de las casas, pero no logró reconocer ninguna. Nunca pisaba las calles. Siempre andaba por los tejados. Nunca encontraría el camino a casa recorriendo las calles. Sólo podía hacer una cosa: volver a los tejados.

Buscó una bajante resistente y volvió a trepar sirviéndose de alféizares y molduras.

Y allí estaba: los pies en el canalón, la espalda apoyada en la pizarra. Se había librado definitivamente de los engendros y tenía su trofeo en la mochila, pero estaba empapada, con la ropa llena de barro y el pantalón rasgado justo por encima de la rodilla. ¿Cómo iba a explicárselo a su madre?

No quería ni pensarlo. Si su madre se enteraba de que salía por las noches se pondría hecha una furia, encerraría a Odessa en su habitación y tapiaría su ventana. Era muy capaz de hacerlo.

Odessa era consciente de que debería sentirse culpable por desobedecer a su madre, pero no lo hacía. No podía evitarlo. Su madre era la culpable de que ella paseara de noche por los tejados y tampoco la dejaba salir de día. ¿Quién hacía algo así? ¿Qué madre encerraba a su propia hija? Ni que todo el mundo exterior fuera un gran lugar dañino lleno de peligros. Odessa ni siquiera podía ir al colegio. Posiblemente fuera la única niña de la ciudad que recibía clases privadas.

Una vez plantó cara.

–¿Por qué no puedo salir nunca?

–Eres demasiado pequeña, Odessa. Te lo explicaré cuando seas mayor.

–¡Pero soy la única que no va al colegio!

–¿Acaso mis clases no son mejores que las de esos profesores mal pagados?

–No se trata de eso. ¡No puedo hacer amigos!

–Me tienes a mí, ¿no es así?

–¡Mamá! ¡Menuda estupidez! Tendrías que escucharte. Quiero jugar fuera, trastear, hacer tonterías con niños de mi edad. Y además tú siempre estás fuera. ¡No te veo nunca!

–Es por tu bien.

–¿Encerrarme? ¿Por mi bien? ¡Sí, claro!

Decidió atacar a su madre, hasta donde ella sabía, por su lado más vulnerable.

–¡Quiero a mi padre! ¿Dónde está?

En los temblorosos lagrimales de su madre pudo ver que sus palabras le dolían.

–¿Qué le has hecho? ¿Por qué te abandonó?

–No tienes padre –se limitó a responder su madre.

Algo horrible debió ocurrir en el pasado de su madre, pero Odessa no tenía ni idea de qué. Por mucho que insistiera, su madre no soltaba prenda. Quejarse, suplicar, hacerse la inocente, poner ojos de corderito, amenazar con irse, nada servía, su madre era inflexible.

Si, a pesar de todo, Odessa continuaba insistiendo, su madre se enfadaba y permanecía callada durante días como una reina de hielo, lo que hacía que Odessa se sintiera aún peor.

Lo único que su madre había logrado con aquella rectitud era que a Odessa se le diera bien asentir. Por el día se comportaba de forma ejemplar: no salía, se cepillaba los dientes, fregaba los platos, seguía las clases de su madre, hacía la cama y realizaba con una sonrisa todas las aburridas tareas que le pedía su madre. Pero en cuanto por las noches su madre se retiraba a su biblioteca, en la que pasaba una increíble cantidad de tiempo entre sus libros –de verdad, a Odessa le encantaban los libros, pero su madre era una fanática de ellos–, Odessa abría la ventana y salía. Se alejaba de su prisión. Se alejaba de las estúpidas normas de su madre. Se alejaba de su aburrida vida.

Las noches eran suyas.

Gracias a sus muchos paseos nocturnos, conocía los tejados de la ciudad como la palma de su mano. Pizarras, tejas, carrizo, cinc, sabía perfectamente por qué tejado podía bajar resbalando, a cuál podía subir con o sin carrerilla, dónde la calle era suficientemente estrecha para saltar y si el canalón de enfrente, aunque oxidado, era lo bastante resistente como para soportar el peso de una niña de trece años pequeña para su edad.

Los tejados eran suyos.

Tenía un lugar favorito, una de las casas más altas de la ciudad. El tejado estaba mal aislado y los habitantes de la casa ponían la calefacción tan alta que Odessa, en los nevados meses invernales, tenía el trasero calentito. Cerca de allí se encontraba un tejado plano más bajo en el que había un palomar construido con tablas y tela metálica. Entre las chimeneas había tendederos en los que nunca había nada tendido.

No sólo era un lugar cálido, sino que desde allí también podía verse gran parte de la ciudad. A menudo miraba, no sin cierta satisfacción, cómo echaban a los chicos a patadas del café o cómo fanfarroneaban por las calles los lobos de mar mientras las chicas de vida alegre les echaban el ojo encima para sacarles hasta el último céntimo. En las esquinas de las calles solía ver ladrones y ladronas deambulando para ofrecer la mercancía robada. Veía todo y nadie sabía que ella estaba allí. Imaginaba que era un ángel protegiendo a la gente. Entonces escribía poemas en hojas de papel con las que hacía aviones que lanzaba a las calles. Disfrutaba con la mirada de sorpresa que ponían los marineros cuando un avión pasaba rozándoles la nariz y lo recogían de la nieve y leían el texto, que les llegaba directo al corazón. En silencio deseaba que un gran escritor descubriera sus poemas, se diera cuenta de lo buenos que eran y se pusiera a buscar a la misteriosa poetisa de los tejados.

Pero en aquel momento le apetecía cualquier cosa menos escribir poemas. Estaba mojada y tenía frío. Se abrazó e imaginó que eran los brazos de su padre, como solía hacer en sus momentos más tristes. Su cara, que olía a tabaco y a viajes lejanos, apretada contra la suya. Imaginaba que él era un héroe que vivía aventuras en países desconocidos, lo que explicaba por qué nunca la visitaba. Pero alguna vez vendría a sacarla de aquella lluviosa ciudad, de aquella lluviosa prisión.

Cerró los ojos.

«¿Odessa?», preguntó su padre con voz grave. Su sombrero de vaquero arrojaba una sombra sobre sus misteriosos ojos. «Éste es mi nuevo caballo, un purasangre árabe, regalo del rey Feizal de Persia. Sube a la grupa. Agárrate fuerte. Tenemos países que conquistar y tesoros que desenterrar.» Un instante después galopaban por el desierto. Eso sería maravilloso. Su padre le enseñaría el mundo. Él no le temía a nada, ni a una hermandad secreta de monjes medievales.

Los engendros.

Suspirando soltó a su padre imaginario y aterrizó de nuevo en su ropa fría y empapada por la lluvia. Se deslizó hasta el borde del tejado y miró la calle. La ciudad era azul oscura bajo la luz de la luna. Por aquí y por allá se iluminaba la ventana de un café entre los jirones de niebla. No se veía a nadie. ¿O tal vez sí?

Algo se movía en las sombras. Un ser encapuchado, con la cabeza inclinada hacia delante, se deslizaba de forma casi imperceptible delante de las casas. Los demás le seguían. Odessa creía haberse deshecho de ellos en el laberinto de callejuelas. ¿Cómo la habían encontrado? ¿Acaso podían oler su rastro como una jauría? Un engendro olfateó la bajante de agua.

¿Qué debía hacer? Lo más sensato era tirar el libro misterioso, de hecho, ésa era su intención, pero algo la detenía. Tenía la sensación de que traicionaría a su padre si devolvía el libro. Su padre nunca se desprendería de un tesoro que hubiera conquistado al enemigo, era un héroe. Ella debía demostrar que era merecedora de él. ¿Qué haría él en su lugar? Se burlaría de ellos, ¡eso es lo que haría! Los desafiaría, los volvería locos y después se alejaría tranquilamente.

Los encapuchados rodeaban la bajante. Parecía que estaban deliberando. Odessa carraspeó, ¡eso es lo que haría su padre!, y escupió.

El escupitajo cayó con la cortina de lluvia justo encima del engendro más cercano a la bajante, ¡bien hecho!, y justo en el momento que iba a estrellarse en su capucha miró hacia arriba, ¡mejor aún! La saliva le caería en la cara o, al menos, donde debería haber una cara, porque allí donde Odessa esperaba ver una nariz torcida, dientes podridos y ojos saltones, no había más que un agujero negro.

El engendro ni se movió. Odessa había esperado ver un puño amenazante o recibir un gran insulto, pero él ni siquiera se estremeció, como si el escupitajo lo hubiera atravesado. Agarró la bajante y comenzó a trepar.

Tenía que salir pitando. Gateó rápidamente hasta la mitad del tejado, se mantuvo en equilibrio sobre el caballete y resbaló hacia el otro lado. Trepó como un gato por el muro del patio interior en el que crecía un precioso roble. Como un ladrón, se deslizó de sombra en sombra entre las chimeneas de la fábrica de arenques ahumados. Pero sobre todo saltó el mayor número de calles posible para estar segura de no dejar ningún rastro oloroso.

Al cabo de media hora de acrobacias estaba segura de que se había quitado a los engendros de encima; era imposible que pudieran seguir su rastro. Im-po-si-ble. Permaneció oculta detrás de una chimenea y observó los tejados. No se veía nada ni a nadie.

Esperó y esperó. Ya habían encontrado su rastro una vez.

Pero no vino nadie. Lo había logrado.

Tan sólo unos pocos tejados la separaban de su lugar favorito y decidió ir allí para recuperar fuerzas.

Se sentó en el tejado caliente, cerca del palomar y de las cuerdas de tender. Se dejó invadir por el suave arrullo de las palomas. El fuerte aguacero se había convertido en una débil llovizna. En la lejanía, la casa de su madre destacaba sobre las demás casas.

Debería sentirse aliviada, pero se sentía confusa y extrañamente triste. ¿Quién sabe qué le habrían hecho esos engendros de haberla atrapado? No quería ni pensarlo. Se había jugado la vida. ¿Y por qué? Por un libro. Un libro en blanco.

Pero se dio cuenta de que ése no era el verdadero motivo. Había querido impresionar a su padre imaginario. Había pretendido demostrar que era digna de ser su hija. Como si, siguiendo sus huellas, pudiese atraerlo. Nunca le había echado tanto de menos. ¿Dónde estaba él?

Miró hacia sus pies. Si su padre la quería tanto, ¿por qué no la buscaba? ¿Qué les pasaba a sus padres? Una madre que nunca estaba, un padre que no existía; ése era el resumen de su vida. Apoyó la cabeza en la chimenea. ¿Acaso era ella la culpable de todo?

Más tarde o más temprano tendría que asumir lo que más temía: no merecía su cariño.

Alas en la noche

No sabía cuánto tiempo llevaba sentada allí cuando un grito la sobresaltó. Un grito ahogado, como si alguien gritase con la boca tapada.

Odessa creyó reconocer la voz, pero no logró identificarla. Sonaba demasiado lejana.

Se levantó. Con cuidado siguió trepando hasta una chimenea a la que podía agarrarse. Se encontraba en el punto más alto del tejado y podía escrutar las calles con facilidad. ¿Habrían encontrado los engendros otra víctima?

A la izquierda, en una plazoleta con una fuente, algunas sombras se movían bajo la lluvia. Odessa no lograba ver bien qué estaba sucediendo, pero no eran los engendros, eso estaba claro. Las siluetas que se movían bajo la lluvia eran más pequeñas, más rechonchas y no se deslizaban sobre los adoquines, sino que lo hacían con torpeza y a trompicones. Llevaban a alguien preso: una mujer. Por su ropa y su porte se podía ver que era una mujer elegante.

La mujer se resistía, pero los rudos seres eran mayoría y, aunque al menos eran una cabeza más bajos que su víctima, parecían fuertes. Rugían y gruñían como cerdos y, por extraño que resulte –Odessa entre tanto había bajado rápidamente del tejado y cruzado la cubierta plana hasta pasar el palomar desde donde podía ver mejor–, también lo parecían.

Al principio Odessa creyó que era un efecto óptico, que la niebla y la lluvia le nublaban la vista, pero estaba viendo bien: los rechonchos seres eran jabalíes de caras verrugosas, con unos pequeños colmillos que sobresalían punzantes por sus morros carnosos y que andaban sobre las patas traseras. Vestían ajustadas cotas de malla con pesados cinturones de los que colgaban garrotes y múltiples armas. Sus musculosos brazos estaban cubiertos de áspero pelo.

Los cerdos humanos, o como Odessa quisiera llamarlos, obligaron a su víctima a arrodillarse. La mujer miraba hacia el lado contrario del que se encontraba Odessa. Los cerdos la encapucharon y maniataron.

Odessa no podía quedarse mirando sin más, debía hacer algo; salvar a la infeliz, pedir ayuda, algo, pero ¿el qué? No era más que una niña. ¿Qué podía hacer ella contra una tropa de cerdos peludos? Subió a un tejado más alto y examinó las calles. Aquello solía estar lleno de marineros borrachos en busca de diversión. ¿Dónde estaban ahora?

Debía hacer algo por ella misma. Se estaba llevando las manos a la boca a modo de bocina para gritar, y así al menos atraer la atención de los cerdos, cuando el pesado aleteo procedente de un enorme animal que pasaba justo por encima de ella le hizo perder el equilibrio. Logró agarrarse, por los pelos, a la chimenea. El animal no la había rozado, pero el aire que desplazó estuvo a punto de tirarla. Instintivamente se llevó los dedos a la boca y silbó con fuerza. El animal, que durante un destello de luz de luna vio que se trataba de un caballo alado, volvió sorprendido la cabeza dejando de ver por dónde volaba. Una pata trasera se le quedó enganchada en un tendedero que había entre las chimeneas. Su cuerpo giró en redondo hacia la izquierda y se estrelló contra un tejado. En medio de una avalancha de tejas, el animal rodó hacia abajo hasta llegar al tejado plano, que retumbó por el golpe. Su marcha era imparable y continuó rodando, arrastrando con él el palomar, que cayó desarmándose.

A Odessa le dio un vuelco el corazón. ¿Qué había hecho? Se movió gateando por el tejado y pasó al techo plano. Los restos del palomar se movieron y se levantó una nube de plumas. Las palomas se dispersaron en todas las direcciones. De la maraña de plumas surgió un caballo grande, musculoso, blanco como la nieve, con dos enormes alas.

Odessa se había quedado de piedra: engendros, cerdos humanos y ahora aquello, un caballo alado. Era como si hubiera aterrizado en otro mundo aunque continuaba rodeada por la ciudad que conocía, por los tejados que conocía. ¿De dónde surgían todos aquellos seres?

El animal se levantó y sacudió las crines. Tenía plumas pegadas por todo su musculoso cuerpo. Por sus orificios nasales salía vaho que se elevaba bajo la luz de la luna. Salió de entre los restos cojeando. De su pata delantera derecha colgaba una tabla sujeta por un clavo. La sangre corría hacia abajo tiñendo su casco de rojo.

Odessa quería ayudar al animal, se arrepentía tanto de lo que había hecho... quería acariciarlo, sacarle el clavo, pero el animal la miró con furia. Odessa no se atrevió a acercarse más. Estaba segura de que la habría atacado de no haberse oído otro grito. El animal se giró de golpe, galopó cojo sobre el tejado y se sumergió en la oscuridad con un auténtico desprecio por la muerte, arrastrando el tendedero que tenía enrollado en la pata.

Odessa corrió hacia el borde del tejado: griterío, ruido de cascos, choque de armas. El caballo alado intentaba liberar a la prisionera. Repartía coces certeras con sus patas traseras. Tres cerdos estaban ya en el suelo. Los otros retrocedían intentando reagruparse. La prisionera aprovechó la confusión para liberarse de la capucha. Jadeaba. Echó los dientes a la cuerda que rodeaba sus muñecas. Dos cerdos, más grandes y más fuertes que los otros, la agarraron y la arrastraron a una callejuela, pero no antes de que la prisionera soltara un grito que desgarró a Odessa.

Reconoció la voz. La habría reconocido entre miles de voces.

Era la voz de su madre cuando estaba enfadada.

Odessa apartó la idea de inmediato; era un disparate. ¿Su madre capturada por cerdos humanos? No podía ser, ¿verdad? ¡Era imposible! ¿Qué haría su madre en la calle a esas horas? ¿No pasaba toda la noche en su biblioteca ensimismada entre sus libros? Y además, ¿quién querría secuestrar a su madre?

Su madre llevaba una vida aburrida y discreta. De acuerdo, vivía en una bonita casa en la parte antigua y elegante de la ciudad con sus calles medievales, y siempre disponía de suficiente dinero –Odessa nunca entendió de dónde procedía aquel dinero–, pero no era rica, al menos no lo bastante como para que la secuestraran.

Debía de haberse equivocado: aquélla no podía ser su madre.

El caballo alado corrió tras la prisionera, pero los cerdos humanos le cerraron el paso con los garrotes en alto. El animal, sin dudar lo más mínimo, se precipitó sobre ellos. Como si dispusiera de todas sus fuerzas, no se anduvo con contemplaciones, pero estaba herido y los cerdos se aprovecharon de ello. Uno de ellos se tiró de lado y golpeó su garrote con fuerza contra el trozo de madera que se balanceaba de la pata del caballo. El clavo penetró más en la piel, al animal le venció la pata y fue a dar de cabeza contra los adoquines. Los cerdos arrojaron una red sobre el animal, que pataleaba, y lo apalearon sin piedad.

Odessa no pudo soportar seguir contemplando aquello.

–¡Asesinos! –gritó–. ¡Monstruos!

Su voz quedó ahogada por el sonido de la lluvia.

Arrancó una teja y la tiró hacia abajo, y después otra, y otra más. Las tejas no dieron en el blanco pero los cerdos se sorprendieron por aquel nuevo ataque. No se arriesgaron y emprendieron la retirada no antes de haber golpeado al caballo una última vez.

La plaza aparecía desierta salvo por el caballo, al que le costaba respirar. Después de mucho patalear logró liberarse de la red. Se incorporó con dificultad y se acercó renqueando hasta la fuente. El ala izquierda le colgaba flácida del cuerpo. Dio unos tragos de agua y después lanzó una mirada de reproche a Odessa. Ella se sentía fatal. Nunca debió silbar. El caballo alado habría podido salvar a la prisionera y por su culpa había fracasado.

–Lo siento –susurró.

Cojeando y con la cabeza gacha, el animal desapareció entre las casas.

Odessa se sentó con las manos en la cabeza.

Nunca ocurría nada en su pequeña y aburrida ciudad y ahora, ¡ale-hop!, en la misma noche, encontraba un libro que irradiaba luz, la había perseguido una banda de engendros, unos seres con aspecto de cerdo secuestraban a una mujer que se parecía sospechosamente a su madre –que no podía ser ella porque era un disparate– y un caballo hacía añicos un palomar al sobrevolarlo para después desaparecer con un tendedero enganchado en la pata.

Tenía la desagradable sensación de que todo lo que había ocurrido aquella noche, de una u otra manera, era culpa suya. Si no hubiera silbado a aquel caballo, habría logrado llegar a tiempo de salvar a la prisionera y entonces...

Pero no debía dejarse dominar por sentimientos de culpa. ¿Acaso ella había dicho a esos cerdos que secuestraran a aquella mujer, o al caballo que volara contra aquel tendedero? No era culpa suya, ¿verdad?

Si alguien tenía la culpa, ésa era su madre, porque si su madre no la encerrase, ella no tendría por qué vagar de noche por los tejados, y entonces jamás habría encontrado aquel libro, y entonces aquellos engendros nunca la hubieran perseguido, y entonces...

Se quedó sin aliento.

¡Los engendros!

Se dio la vuelta.

Había seis en el borde del tejado; tres a la izquierda, tres a la derecha.

Estaba rodeada.

Rodeada

Los engendros emitían un desagradable zumbido parecido al ruido de una radio estropeada, un extraño cántico que subía y bajaba de volumen y la estaba volviendo loca.

–¡No me toquéis! –gritó–. Os lo advierto, mi padre os...

Sus palabras no causaron ninguna impresión. Los mantos se acercaban deslizándose sin inmutarse.

Odessa se habría dado cabezazos contra la pared, su padre nunca se habría dejado capturar de aquella forma. ¿Qué haría él? ¿Abalanzarse sobre ellos? ¡Sí! Sin el más mínimo temor, y cuando se encontrara cerca de sus brazos extendidos, bajaría deslizándose por el tejado musgoso de la casa de la derecha e intentaría escapar escurriéndose por el desvencijado canalón que había debajo.

Odessa conocía aquel canalón como la palma de su mano. Era ancho y, a primera vista, suficientemente resistente como para andar por él, pero las vigas de debajo estaban podridas. La casa estaba deshabitada y habían roto las ventanas. Odessa sabía que el canalón aguantaría su peso pero no el de aquellos engendros. En su extremo había una pequeña bajante que llevaba al canalón de la siguiente casa. Si lograba alcanzarlo, estaba salvada. Si los engendros intentaban seguirla, las vigas cederían y ellos se precipitarían al vacío.

Era peligroso pero era su única opción.

–¡Vale! –gritó para que se la oyera con el sonido de la lluvia–. Habéis ganado. Me rindo. ¡Podéis quedaros con este ridículo libro!

Los engendros aminoraron la velocidad. Su zumbido cambió de tono.

No había más que un engendro entre ella y el tejado musgoso.

–Te entregaré el libro a ti.

Señaló al engendro junto al que tenía que pasar. Se dirigió hacia él con el corazón latiéndole con fuerza. El canalón se encontraba a su derecha, tres metros más abajo, al final de una pendiente empinada y resbaladiza.

Ella estaba tan cerca que podría haber olido el apestoso aliento del engendro si éste hubiese tenido boca. Ya casi había llegado, un par de pasos más y...

El engendro levantó las mangas.

–Tranquilo –dijo ella–, tendrás tu libro. ¡Apártate de mí! ¡No me toques!

Intentó agarrarle la mano para apartarla pero no había nada en aquel lugar. La mano de Odessa desapareció en la manga del manto. Un hervidero de insectos rodeó su muñeca atrapándola; cientos, miles de pequeñas agujas se clavaron en su piel. Gritó. En un acto reflejo, agarró la manga con la otra mano y se soltó. Las agujas le rasgaron la piel. Intentó esquivar el otro brazo, perdió el equilibrio, tropezó y cayó al tejado musgoso. Cayó resbalando a gran velocidad. Intentó aferrarse a las tejas para frenar, pero el tejado era demasiado empinado y las tejas demasiado lisas. Aterrizó con un duro golpe en el canalón oxidado, que se desprendió unos centímetros emitiendo un crujido seco. Algo cayó a la calle debajo de ella. A Odessa le dolía todo, pero no quería pensar en eso en aquel momento. Encima de donde ella se encontraba, los engendros habían comenzado a bajar del tejado. Su cántico había aumentado hasta convertirse en un furioso zumbido.

Odessa se incorporó con dificultad y avanzó dando traspiés por el canalón. Si no salía de él antes de que ellos se subieran, se desplomarían juntos. El agua salpicaba bajo sus pies. Las vigas crujían a cada paso que daba.

–¡Aguanta! –gritó al canalón–. Un par de pasos más y podrás derrumbarte tanto como quieras.

Sus manos tocaron el frío cinc de la bajante. Le daban ganas de besar el metal. Colocó los pies sobre los anclajes y escaló como un gato aguzando los oídos hacia lo que ocurría detrás de ella.

No oyó ningún crujido. Los engendros no se habían atrevido a seguirla. Cobardes. Se aupó hasta el canalón del tejado contiguo y se sentó preparándose para disfrutar de su victoria.

Pero en lugar de una victoria la esperaba una desagradable sorpresa. Los mantos avanzaban sin perturbarse por el canalón. Uno de ellos casi había llegado a la bajante.

–¡Te tienes que romper! –gritó Odessa–. ¡Tienes que arrastrar a los engendros al abismo!

Pero aquel estúpido canalón ni rechistó. Su plan había fracasado.

Tenía que largarse de allí; el primer engendro ya había llegado a la bajante. Odessa subió al tejado y bajó por el otro lado. Delante de ella tenía la cubierta de cinc grande y plana de una fábrica o un almacén. La cruzó y se asomó al borde. No tenía sentido seguir huyendo; estaba agotada y los engendros parecían no cansarse. Tampoco tenía sentido esconderse en la sombra de las chimeneas; su olfato era sobrenatural. Debía encontrar algo para librarse de ellos definitivamente. En la otra acera había un tejado plano un metro más abajo. La calle tenía una anchura más grande de la que nunca había saltado, pero si cogía mucha carrerilla tal vez lograra llegar a él.

Calculó la distancia que necesitaba para coger suficiente velocidad, retrocedió veinte pasos y se concentró. El cinc estaba dispuesto en grandes planchas soldadas. Tenía que cruzarlos. Volvió la cabeza. La capucha del primer engendro aparecía ya por el alero del tejado.

Sacudiendo los pies sacó las ruedas de sus patines.

Había destrozado montones de zapatos antes de dar con las ruedas adecuadas: pequeñas y duras para que rodaran bien, pero algo blandas para tener suficiente agarre en las curvas, y la suela adecuada: bastante gruesa para ocultar las ruedas pero no demasiado pesada para que no le molestara al andar. Un mecanismo que había sacado de una cama plegable mantenía las ruedas planas dentro de la suela. Para plegarlas sólo tenía que inclinarlas y pisar. Funcionaba como el resorte de una navaja y nunca la había dejado tirada.

Cogió aire. Se trataba de morir como una heroína o morir a manos de aquellos engendros. Patinó por el tejado. Si tropezaba estaba perdida. Un par de metros más. De pronto le pareció del todo imposible, no iba a conseguirlo. ¿En qué estaba pensando? La calle era demasiado ancha, acabaría estrellándose, pero ya no podía parar.

Saltó.

Braceó por el aire y aterrizó en el tejado del otro lado. Le dio la sensación de que se había roto una costilla. Se palpó el cuerpo. No tenía más que un par de rasguños.

Los mantos fueron apareciendo uno tras otro en el alero del tejado de la otra acera. Odessa metió las ruedas de sus patines y también se asomó al alero en jarras, a salvo por la anchura de la calle que los separaba. Continuaba lloviendo a cántaros.

Tras una amplia sonrisa, intentaba ocultar su angustia y su dolor.

–¿Y ahora qué? –gritó–. ¿Acaso es demasiada distancia para vosotros? ¡Vamos, os estoy esperando! ¿Quién será el primero? ¡Tengo vuestro li-bro!

Se hacía la dura pero en el fondo estaba muerta de miedo. Los engendros se movían sobre cámaras de aire, ¿qué los retenía para sobrevolar la calle?

Su zumbido aumentó hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Odessa se tapó los oídos.

–¡Parad! –gritó–. ¡Parad!

Justo en el momento en el que creía que le iba a explotar la cabeza, los engendros se dieron la vuelta desapareciendo tan misteriosamente como habían llegado.

Odessa miró el mordisco de su mano. Estaba cubierto de minúsculas ampollas, ampollas azules que burbujeaban como si le cociera la piel.

La habitación prohibida

Media hora más tarde cerraba tras ella la ventana de su habitación. Se alegraba de estar en casa. No más noches como aquélla. Se cambió de ropa y escondió el pantalón roto debajo de la cama. Miró la mochila que había dejado sobre la cama. ¿Era un buen momento para examinar el misterioso libro? No, su mano era más urgente, cada vez le dolía más. Era un dolor molesto que la cabreaba mucho. Pero no quería volver a perder de vista el libro; le había costado tanto apoderarse de él antes que aquellos engendros... así que volvió a colgarse la mochila.

Patinó por los amplios pasillos de la gran casa de innumerables habitaciones. Normalmente le gustaba esprintar por los corredores cantando en voz alta y bailando, sabía un montón de trucos como saltar escaleras levantando las rodillas –su récord era de dieciséis escalones aunque aquella vez se torció un tobillo–, pero en aquel momento miraba fijamente hacia delante.

Por más que contestara a su madre en algunas ocasiones, ahora sólo quería una cosa: apoyar la mejilla en su pecho. Ella era su único apoyo. Si la habían secuestrado, Odessa estaría sola. ¿Qué demonios se le habría perdido a su madre en la calle por la noche? ¿Acaso se había dado cuenta de que la cama de Odessa estaba sin deshacer y había salido a buscarla en la noche oscura?

Intentó autoconvencerse de que su madre no había sido secuestrada, pero no creyó sus propias mentiras.

Lo ocurrido aquella noche pasó ante sus ojos como una película. No le encontraba ni pies ni cabeza. ¿Quiénes eran aquellos engendros? ¿De dónde venía aquel caballo alado? ¿Y qué relación tenía todo? ¿De verdad habían secuestrado a su madre? ¿Pedirían rescate? Odessa no sabía dónde guardaba su madre el dinero. ¿Qué harían aquellos cerdos con ella si no podía pagar? Esperaba que no la trataran con rudeza.

Odessa giró deteniéndose delante del gran espejo del pasillo.

Si su madre la viera así, se desquiciaría; tenía las botas llenas de barro, su pelo rebelde, sobre el que su madre siempre hacía algún comentario, pegado de cualquier manera en la cara, tenía un arañazo debajo del ojo izquierdo y en los labios esa eterna sonrisa burlona que su madre no soportaba.

–¿Te estás riendo de mí? –preguntó a su reflejo.

Su reflejo puso los ojos, unos bonitos ojos verdes, como platos.

–Qui? Moi? –preguntó éste con la carita inocente con la que siempre llevaba a su madre al huerto.

–¡Sí, tú! ¡No creas que no te he calado! ¡Vaya pintas llevas! ¿Dónde te habías metido?

Su reflejo se cruzó de brazos y sus ojos se entrecerraron.

–¿Y tú qué? Mejor, fíjate en tus pintas. ¿Qué hace nuestra pequeña Odessa por las noches que su madre no pueda saber?

–Eso no es asunto tuyo, descarada.

–¿Ah, no? ¿Por qué silbaste al caballo?

–¿Y eso a qué viene ahora? Casi me tira...

–¡Ese caballo iba a salvar a tu madre, tontita!

–¡Aquélla no era mi madre y punto!

–¿A quién quieres engañar? Tú la reconociste.

–No es verdad. Llovía y no podía ver nada.

–Boba, reconociste su voz.

–¡Que no!

–¡Que sí!

–¡Que no!

–¡Admítelo! ¡La has liado buena! ¡Ooooh! ¡Cómo se va a enfadar tu madre!

–¿Enfadar? –repitió Odessa con delicadeza–. ¿Creí que la habían secuestrado?

Su reflejo arrugó la nariz.

–¡Puf! ¡Sabionda! Mírate esa mano.

Su reflejo tenía razón. Las ampollas de su mano no hacían más que empeorar. Esperaba que no fuera el tétanos ni ninguna otra enfermedad que le subiera por la sangre y le paralizara el corazón. Debía encontrar rápidamente a su madre que tenía montones de libros gordos de hierbas y seguro que conocía algún remedio.

Sacó la lengua a su reflejo y se alejó patinando.

No podía contar a su madre que la habían atacado doce engendros. Debía inventarse algo. Le diría que le había mordido una araña tropical que había viajado en la bodega de un barco junto a los plátanos, o que tenía algún tipo de alergia extraña a la soledad o a las madres ausentes.

Frenó delante de la habitación de su madre. Inclinó las ruedas y pisó para guardarlas. Clic. Clac.

¿Cómo iba a enfocarlo? ¿Poniendo ojos de corderito? ¿Soltando alguna lagrimita? ¿O con un ataque frontal? ¿Mirando con furia, gritando y chillando?

Se armó de valor y abrió la puerta.

–¡Mamá!

Nadie. La cama estaba sin deshacer.

La imagen de la prisionera encapuchada volvió a pasar por su cabeza como una punzada.

Junto a la cama, sobre la mesilla, había una foto de las dos. Su madre parecía triste, como si hubiera sufrido mucho, pero incluso con su tristeza continuaba siendo una mujer guapa. Con su melena castaña recogida con un pasador dorado y los ojos oscuros parecía una reina medieval.

Junto a la foto había un antiguo teléfono de disco. Odessa se sentó en la cama. ¿Debía quedarse esperando una llamada, un rescate? Abrazó sus rodillas y comenzó a mecerse suavemente. No tenía a nadie a quien pedir ayuda, ningún amigo, ningún familiar, ningún padre.

Estuvo media hora así sentada mientras por su cabeza pasaban los argumentos más horribles, hasta que decidió que no tenía sentido esperar: nadie la llamaría por teléfono. Estaba sola. A no ser que...

Aún le quedaba alguna esperanza: si su madre no estaba en la habitación, tal vez estuviera en la biblioteca tan inmersa en sus libros que había perdido la noción del tiempo. Aquello solía pasar.

Odessa saltó de la cama, sacó las ruedas de los patines y se precipitó por el pasillo. Unos instantes después frenaba de golpe ante la doble puerta de color verde oliva de la biblioteca de su madre.

Era la hora de la verdad: o su madre estaba detrás de aquella puerta inmersa en sus libros o había sido secuestrada por unos cerdos.

Odessa respiró hondo y llamó a la puerta con la palma de la mano.

–¡Mamá!

No hubo respuesta.

Volvió a llamar.

–¡Mamá!

No hubo respuesta.

–¿Mamá? –insistió con voz mucho menos firme.

Sintió que el pánico se apoderaba de su cuerpo, pero a la vez sentía una emoción con la que no sabía muy bien qué hacer; si habían secuestrado a su madre, –lo que por supuesto le parecería muy, pero que muy mal, mucho peor que cualquier cosa que le hubiera pasado hasta entonces, nadie podía poner eso en duda–, aquélla era una oportunidad única de husmear en su biblioteca.

Su madre le había prohibido tajantemente entrar en su biblioteca aunque ella no tenía ni idea de por qué, ¿acaso eran peligrosos los libros? Y si bien Odessa siempre se salía con la suya, aquélla era la única prohibición que cumplía.

Pero no aquella noche.

Llevaba tiempo sospechando por qué la biblioteca era territorio prohibido: su madre ocultaba algo, tal vez el secreto de su padre.

Odessa deslizó la palma de la mano por la cerradura de cobre. Todos aquellos años de encierro habían valido al menos para algo: doblando un poco dos horquillas era capaz de forzar cualquier cerradura. Si la descubría siempre tendría una buena excusa: buscaba un libro de hierbas. Su madre no tenía más que echar un vistazo a su mano y lo entendería de inmediato; era una emergencia y la necesidad no conoce ley.

Odessa se quitó dos horquillas del pelo y dobló las puntas hacia arriba para que formaran una ele. Metió la primera en la parte superior de la cerradura y la otra debajo. Las movió despacio hacia la izquierda, hasta que hicieron tope. El cierre era viejo y estaba oxidado y resultó más difícil de forzar de lo que pensaba, pero al cabo de cinco minutos se oyó un chasquido.

Odessa empujó la puerta. El olor de los libros le salió al encuentro. Inspiró profundamente. Le gustaba aquella mezcla de papel viejo y tinta. Al ritmo de la luna que brillaba a intervalos entre las nubes e iluminaba de azul la biblioteca, buscó entre las interminables estanterías.

Nunca había visto tantos libros. Su madre sentía un amor por ellos que incluso superaba al suyo. Deslizó la mano por los lomos. ¿Cuántas personas habrían pasado gran parte de sus vidas en buhardillas escribiendo para llenar aquella biblioteca?

Debajo de uno de los ventanales había una mesa larga con plantas y jaulas de pájaro que encerraban grajos y lechuzas. ¿A su madre le gustaban los pájaros? Jamás le había hablado de ello. Odessa siempre había pensado que el sonido de pájaros que escuchaba a veces procedía del exterior. ¿Cuántos secretos más guardaba su madre?

Sobre una de las jaulas había un pequeño pájaro adormilado que entrechocaba el pico como si estuviera soñando. Tenía las plumas mojadas. Era posible que hubiera entrado por un agujero del tejado para protegerse de la lluvia.

Cerca de él había un antiguo escritorio abierto lleno de manchas de tinta. Sobre él había libros, un candelabro, una pluma de ganso y un tintero, todo soltado allí deprisa y corriendo. También había algunas tablas de escritura, otra de esas rarezas de su madre: ¿quién seguía utilizando tablas para escribir? Odessa encendió la vela y revolvió en los cajones: cajitas con plumas, tinteros, papel de todos los colores y medidas, hilos para coser libros, una pequeña caja con cigarros diminutos, demasiado pequeños para una persona, pero nada que apuntara a su padre. El último cajón estaba cerrado con llave. ¿Por qué su madre cerraba un cajón con llave en su propia biblioteca?

Con dedos temblorosos por la emoción, metió en la cerradura las horquillas dobladas. El cajón se abrió. Odessa sacó un fajo de cartas. ¿Por qué guardaba su madre aquellas cartas a cal y canto? ¿Eran cartas de amor? ¿Eran de su padre?

Las cartas estaban escritas con una grafía antigua, con letra alargada y elegante, e iban firmadas con un nombre extraño: Shakespeare. Nunca había oído a su madre pronunciar aquel nombre aunque le resultaba familiar.

Se disponía a leer la primera carta cuando oyó que alguien tosía. Las cartas se le cayeron de la mano esparciéndose por el suelo. ¿La habían encontrado los engendros? Se dio la vuelta. No lograba oír ningún zumbido y no veía a nadie, pero cualquiera podía ocultarse fácilmente en la oscuridad de la biblioteca. Era muy consciente de que ella se encontraba a la luz de la vela y el misterioso que tosía no.

¿Hay alguien ahí?, quiso preguntar, pero no logró que sus labios emitieran ningún sonido por temor a que alguien respondiera.

Excepto el repiqueteo de la lluvia contra los cristales y el ruido que hacía el pequeño pájaro, todo estaba en silencio.

Un relámpago proyectó en la biblioteca franjas luminosas y oscuras sombras.

No se veía a nadie.

Debía de haberse equivocado. Seguro que había sido el graznido de algún grajo o, la idea casi le hizo reír, una lechuza con tos. Esperó al próximo relámpago. Pasó un largo minuto.

Relámpago.

La biblioteca volvió a iluminarse.

Nadie.

Era posible que aquella tos fuera producto de su imaginación. Lo que no era difícil después de todo lo que había vivido aquella noche.

Odessa cogió el candelabro, recogió las cartas y las dejó sobre el escritorio. Unas pequeñas cajas plateadas dispuestas en una fila ordenada en su interior le llamaron la atención. Parecían valiosas y brillaban a la luz de la vela.

Cogió una de ellas con cuidado. Pesaba mucho. Tiró de la tapa que se abrió tras oírse un clic. No contenía hierbas sino un extraño polvo blanco. ¿Sal? ¿Azúcar? Se humedeció la yema del dedo y lo metió con cierta prudencia. Analizó los extraños granos cristalinos que se le habían quedado pegados. Sacó la lengua con precaución. El polvo sabía amargo; no era ni azúcar ni sal.

Odessa volvió a cerrar la cajita y sin querer derramó algo de polvo sobre el libro que había en el escritorio. Ocurrió algo extraño que no estaba del todo segura si había visto o no; en el momento que el polvo rozó el libro, una onda recorrió la tapa como cuando una gota cae en un charco.

Cogió el libro. La tapa era dura. Se tocó la lengua; si el polvo había causado ese efecto en aquel libro tal vez ella tuviera un agujero en la lengua, pero por suerte aún estaba entera.

Tenía que seguir investigando aquel polvo pero no tenía tiempo. Dejó su mochila sobre el escritorio y la abrió. Eligió la caja más bonita y se la guardó. El libro que había encontrado en la calle continuaba emitiendo aquel débil resplandor que le recordaba a las estrellas fosforescentes que tenía en la pared de su habitación.

–Ya que se te da tan bien dar luz, tal vez puedas arrojar alguna sobre los acontecimientos de esta noche –dijo.

Sacó el libro de la mochila. Con el filo de las uñas soltó el cordel de rafia. Lo abrió con mucho cuidado. Las hojas estaban mojadas y los bordes pegados. Muchas páginas aparecían en blanco, pero por aquí y por allá había pequeños fragmentos de texto encabezados por fechas.

No era un libro sino un diario escrito con una letra ordenada que le resultaba familiar. Leyó algunas frases.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar para poder regresar a Scribópolis? Echo de menos sus sinuosas calles. Echo de menos la Biblioteca. Incluso echo de menos al loco de Melville.

A Odessa el corazón le latía con fuerza en la garganta. ¡Por supuesto, aquella letra procedía de la elegante mano de su madre! ¡Era su diario lo que tenía en las manos!

Lo peor que uno puede hacer es leer a escondidas el diario de alguien, pero Odessa sentía demasiada curiosidad para que eso le importara. Ahora podía averiguar todo sobre su madre: sus pensamientos más íntimos, por qué se aislaba tanto del mundo, qué hacía todas las noches en la biblioteca y, Odessa temblaba de emoción, quién era su padre.

Debía de ponerlo en alguna parte: quién era él, dónde estaba, cómo era. Pero también, Odessa tuvo que tragar saliva, por qué las había abandonado...

Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y acercó la vela a sus pies. ¿Sería él como lo imaginaba, un aventurero rudo, sin afeitar, con un sombrero que ocultara sus ojos chispeantes? Tal vez fuera bajito y calvo.

–Mami, si no vienes, leeré tu diario –dijo.

Esperó.

–¡Lo digo en serio!

La imagen del secuestro volvió a pasar por su cabeza. Ahora comprendía cómo había acabado el libro abandonado sobre los adoquines: su madre lo había dejado caer mientras la seguían los cerdos. Todas las piezas del puzle encajaron. Los engendros y los cerdos habían querido secuestrar a su madre; los cerdos se la habían llevado y los engendros debían apoderarse del libro para que no quedara rastro de ella, pero entonces Odessa lo había cogido y por eso la habían perseguido.

Se sintió completamente confusa, pero llorar no tenía sentido. Lo mejor que podía hacer era leer el diario con la esperanza de encontrar una señal de adónde podían haberse llevado a su madre esos extraños seres.

Acercó la vela.

Le temblaban las manos.

Los escritores muertos

Los primeros fragmentos que leyó la decepcionaron.

Muchas quejas y lamentos sobre tiempos pasados en los que su madre vivía en Scribópolis, un misterioso lugar al que echaba muchísimo de menos.

Odessa nunca había oído hablar de Scribópolis. Parecía el nombre de una ciudad, pero el de una inexistente.

También había muchas tonterías sobre ese tal Shakespeare: lo bueno e inteligente que era, lo mucho que la ayudaba, lo que echaba de menos sus sabios consejos, que era el único que la comprendía, que si volvería a verle y bla bla bla.

Ese tal Shakespeare era muy amigo de su madre. ¿Sería su padre? Shakespeare, Shakespeare, ¿dónde había oído ese nombre? ¿No se llamaba así un escritor de obras de teatro? ¡Sí, claro! Romeo y Julieta. Ella había visto la película en la que actuaba Leonardo DiCaprio. Ahora lo recordaba: su madre dijo una vez que Shakespeare era el escritor más grande de todos los tiempos.

Miró hacia delante. ¿Pero Shakespeare no había muerto hacía mucho? ¿Cómo podía conocerlo su madre? Odessa se había perdido. ¿Por qué demonios escribía su madre sobre un escritor muerto? Y ¿cómo podría un escritor muerto ser su padre?

Las siguientes páginas resultaban difíciles de leer; la lluvia había borrado fragmentos enteros. Algunas páginas estaban pegadas y Odessa no se atrevió a separarlas por miedo a que se rasgaran. Algunas frases habían sido tachadas concienzudamente.

Dio con un fragmento que debía de ser anterior a su nacimiento.

Me queda fenomenal esta barriga hinchada. Camino tambaleándome, escuchando al ser prodigioso que flota dentro de mí como un pequeño astronauta.

Ésa era ella.

Me gustaría estar orgullosa pero no puedo, soy una musa.

¿Qué querría decir su madre con eso? ¿Una musa no era un ser mitológico, una especie de incitadora que inspiraba a los grandes artistas? Su madre no era una mujer interesante, ¿verdad? ¡Era aburrida!

Nadie debe saber que espero un bebé. Me convertiría en la vergüenza de Scribópolis. Sólo lo sabe Shakespeare. Él es muy atento. Me ha descrito en un soneto como a un elefante que va por ahí tambaleándose. Me pareció muy gracioso, pero Shakespeare está triste porque siento que, según crece el bebé, voy perdiendo mis poderes.

Cuanto más profundizaba Odessa en el pasado de su madre, más oscuro le parecía. ¿A qué poderes se refería? ¿Y por qué estaba perdiendo esos poderes? ¿Y por qué no podía sentirse orgullosa de esa barriga hinchada? No tenía nada de malo, ¿no?

Odessa continuó leyendo como hechizada, como si pudiera mirar directamente dentro de la cabeza de su madre.

Scribópolis ya no era segura, su madre huyó de allí. Compró una casa en la ciudad con el dinero que le había dado Shakespeare. A eso siguieron años de soledad. Mantenía el contacto con él por correo aéreo, para eso servían los pájaros, y a través de Cornelius Cerebus, el librero. Odessa nunca había llegado a conocer a Cornelius pero sabía que su madre pasaba a verle a menudo. Tenía una librería al otro lado de la ciudad.

Entre tanto, en el diario, las cosas no le iban bien a su madre: más soledad, más tristeza. Las cartas de Shakespeare eran lo único que la animaba.

Shakespeare, Shakespeare, constantemente ese tal Shakespeare, pero en ninguna parte ponía que Shakespeare fuera su padre.

Se saltó unas cuantas páginas. De pronto vio su nombre.

No sé qué hacer con Odessa. No tiene ni idea de lo peligroso que es lo que hace. ¿Cómo puedo protegerla si no escucha y con la mala costumbre que tiene de salir por las noches y soltar aviones con poemas por las calles? Cree que no lo sé pero las madres saben esas cosas.

Odessa tragó saliva. Y ella que creía que era tan fácil llevar a su madre al huerto.

¿Por qué Odessa es tan desobediente? Se limita a asentir poniendo esa inocente mirada de corderito, pero en cuanto me doy la vuelta hace lo que quiere. Acabará costándome otra vez la vida.

Su madre exageraba. ¿La muerte? Tampoco era para tanto. Además nunca la había pillado nadie.

Hasta aquella noche, por supuesto. Aquella noche había cambiado todo.

Que nos encuentren es una cuestión de días. Los espías de Mabarak están por todas partes.

¿Mabarak? Era la primera vez que oía ese nombre. ¿Era quien les había enviado a aquellos engendros y cerdos? ¿No había visto ya ese nombre en el diario? Retrocedió unas páginas. Sí, allí estaba. Mabarak era un traidor y un renegado; le habían expulsado de Scribópolis tras una fuerte disputa.

Pasadas un par de páginas leyó:

El olor que recorre la ciudad es el olor de los cerdos deformes. ¡Gnorks! ¿Cómo han podido dar con nosotras?

A Odessa le dio un vuelco el corazón. ¡Su madre sabía quiénes eran esos cerdos! Gnorks. Y las buscaban a ellas. ¿Por qué?

He tenido tanto cuidado... Los poemas de Odessa deben de haberles puesto sobre la pista. ¿No he sido suficientemente severa con ella?

¡Más que severa! Por eso no te preocupes.

Si Odessa no hubiera sido tan desobediente, jamás nos habrían encontrado.

¡Sí, échame otra vez la culpa!

¿Por qué Shakespeare no da señales de vida? Tengo que ponerme en contacto con él, tengo que pedirle ayuda. Pero es demasiado tarde. Tendré que hacerlo yo misma. Tengo que distraerlos. Tengo que alejarlos, que proteger a Odessa hoy mismo.

Su madre había salido con el propósito de alejar a los gnorks. Se le cortó la respiración; de modo que sí habían secuestrado a su madre. Pero ¿por qué? ¿Qué querían esos gnorks de su madre? Odessa retrocedió unas cuantas páginas. Sus ojos se detuvieron en una frase que la hizo jadear.

Aunque he de reconocer que los poemas de Odessa son preciosos. Tiene el talento de su padre.

A Odessa casi se le cae el libro de las manos. ¡Su padre! ¡Así que tenía padre! Volvió a leer la frase.

Aunque he de reconocer que los poemas de Odessa son preciosos. Tiene el talento de su padre.

¿Qué conclusión podía sacar de ahí? Que su padre era escritor y, al parecer, uno bueno porque tenía talento. ¡Y ella había heredado ese talento! Era como si el mundo se hubiera detenido. ¡De él venía su afán por escribir poemas!

Olvidó de golpe todo lo vivido aquella noche. Incluso dejó de sentir el dolor de su mano. Se sentía profundamente unida a su padre, más allá del tiempo y del espacio.

Le habría gustado retener aquella sensación para toda la eternidad pero su felicidad enseguida dio paso a querer saber más. ¿Dónde estaba él? ¿Quién era? Continuó pasando páginas rápidamente.

La siguiente frase que leyó le impactó como una descarga eléctrica.

¡Quién sabe qué tonterías haría Odessa si se enterara de que su padre la está buscando!

¿Qué? ¿Su padre la estaba buscando?

Las letras bailaban ante sus ojos. Rápido, ¿cuándo había escrito aquello? Hacía un año. Así que llevaba más de un año buscándola. ¿Y su madre nunca se lo había contado? Dejó caer el libro y miró hacia delante.

¡Qué maldad!

¡Odessa llevaba toda su vida soñando en los tejados con un padre y él la estaba buscando por las calles! Cuántas veces tal vez le habría visto dando traspiés por las calles, abordando a la gente, poniendo una antigua foto ante su nariz. Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¡No la había olvidado después de tantos años! ¡La quería! ¡Quién sabe si en aquel momento estaría recorriendo las calles! Pero ¿por qué había esperado tanto? ¿Estaría en peligro? ¿Habría sufrido alguna horrible mutilación por sangre de dragón, que es ácida y penetra cualquier armadura, durante sus largos vagabundeos y tardado años en sobreponerse a la vergüenza de esa mutilación y por eso era ahora cuando se atrevía a aparecer? ¡No importaba! ¡Ella le quería!

Debía seguir leyendo. La respuesta a todo lo que había ocurrido aquella noche estaba en aquel libro.

No debe encontrarla. La utilizará.

¿Qué tontería era aquélla? ¡Por supuesto que debía encontrarla, la quería!

Jamás debe encontrarla.

¡Claro que sí!

¡ Jamás! Haré todo lo posible, todo, para mantenerla oculta.

–¡No tienes ningún derecho! –gritó–. ¡Si mi padre quiere encontrarme, puede hacerlo!

Si la encuentra, todo estará perdido.

–¡No! ¡Todo estará ganado! ¿Es que no lo entiendes?

Odessa nunca lo entenderá. Debo protegerla de sí misma. No debe enterarse de quién es su padre. Es demasiado curiosa. Le buscaría.

Las manos de Odessa aferraron el libro. Lo cerró. Nunca se había sentido tan traicionada. ¡Qué maldad la de su madre! De pronto todo encajaba: todos esos años de soledad, todo ese secretismo, su madre que le ocultaba todo un mundo, ¡una ciudad que no existía! ¡Escritores muertos! ¡Correo utilizando pájaros! ¡Gnorks! ¡Pero lo peor era que su padre la estaba buscando y su madre nunca se lo había contado!

Su madre era la persona más egoísta que haya existido jamás. ¡No le importaba nada su hija! ¡Nada! ¿Cómo podía ser tan malvada? Y ahora, además, había dejado que la secuestraran por lo que Odessa no podía ni gritarle ni tirarle cosas a la cabeza. ¡Ojalá estuviera allí su padre! ¡Al menos él la quería! ¡Él la trataría como a una princesa!

¿Por qué temía su madre que su padre la encontrara? A veces los padres separados podían llegar a odiarse con tal intensidad que parece imposible. ¿Acaso temía que Odessa se fuera con él en busca de aventuras? ¿Que intentara seguir sus pasos y convertirse en escritora? ¿Qué había de malo en ello? Tenía talento.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)