12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Memoranda Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Memoranda

- Sprache: Deutsch

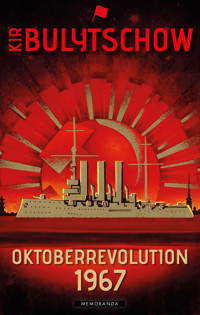

Vom Autor vorsichtshalber vernichtet, aber nach Jahrzehnten als Abschrift im Nachlass eines Freundes wieder aufgetaucht: Die aberwitzige Titelnovelle aus dem Jahr 1968 schildert den erstaunlichen Verlauf einer fiktiven Re-Inszenierung der Erstürmung des Winterpalais anlässlich des 50. Jahrestages. »Oktoberrevolution 1967« und acht weitere meisterhafte Science-Fiction- und Phantastik-Erzählungen Kir Bulytschows aus der Zeit bis 1977 – alle in deutscher Erstveröffentlichung – machen den vorliegenden Band zu einer wahren Freude für Freunde einer SF-Literatur, in der das Fühlen, das Denken und die Motivation der in besondere Umstände geratenen normalen Menschen nicht vernachlässigt wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Herausgegeben, aus dem Russischen übersetzt

und mit einem Nachwort versehen von Ivo Gloss

Illustriert von Dimitrij Makarow

Impressum

Bibliothek der Science Fiction des Ostens

Herausgegeben von Ivo Gloss

Band 2

Kir Bulytschow, Oktoberrevolution 1967

Deutsche Erstausgabe, 2024

© 2024 by Alissa Igorjewna Ljutomskaja (Erzählungen)

© 2024 Ivo Gloss für die deutschen Übersetzungen, das Nachwort und die Zusammenstellung dieses Bandes

© 2024 Dimitrij Makarow für die Innenillustrationen

© dieser Ausgabe 2024 by Memoranda Verlag Hardy Kettlitz

Alle Rechte vorbehalten

Gestaltung: benSwerk [www.benswerk.com] & Hardy Kettlitz

Titelgestaltung: Hardy Kettlitz unter Verwendung eines sowjetischen Propagandaplakates

Karikatur auf Umschlagklappe: Kir Bulytschow (Selbstporträt, 1995)

Lektorat: Erik Simon

Korrektur: Hannes Riffel

Memoranda Verlag

Hardy Kettlitz

Ilsenhof 12

12053 Berlin

www.memoranda.eu

www.facebook.com/MemorandaVerlag

ISBN: 978-3-948616-90-8 (Buchausgabe)

ISBN: 978-3-948616-91-5 (E-Book)

Inhalt

Oktoberrevolution 1967

Nach der Parade …

Bei der Parade zum 7. November ...

Von der Angst

Der reiche Alte

Kann ich Nina sprechen?

Eine andere Wiese

Sommermorgen

Das Geräusch hinter der Wand

ANHANG

Nachwort: Eine Erzählung und drei Enden

Literaturpreise, Verfilmungen und Übersetzungen

Anmerkungen des Übersetzers

Originaltitel und Quellen

VERFASST 1968 / ERSTVERÖFFENTLICHUNG 1993

Oktoberrevolution 1967

Vom Autor

Im Herbst 1967 war unser Land von einer Besessenheit angesichts des bevorstehenden 50. Jahrestags der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution erfasst. Ein ungebildeter Beobachter hätte wohl den Eindruck gewinnen können, dass der 50. Jahrestag der höchste Gipfel unserer Geschichte sei, hinter dem unausweichlich der Absturz in den Abgrund folgen musste, weil es unmöglich war, sich längere Zeit auf einem derartigen Niveau des Pathos zu halten. Erfahrene Beobachter jedoch, die durch die Geheimreden Chruschtschows völlig vom Glauben abgefallen waren, begegneten der allgemeinen Begeisterung skeptisch und mit unverhohlenem Spott.

Als erfahrener Beobachter sah ich die Idiotie dieses Spektakels, jedoch gelang es mir den gesamten Herbst über nicht, jenen Faden zu fassen zu bekommen, an dem man ziehen konnte, um diesen Festtag der Partei mit einem Mal in sein Gegenteil zu verkehren. Mir war es gelungen, über die Tage des rot beflaggten Wahnsinns auf Einladung von Freunden nach Bulgarien zu fliehen. Entkommen war ich den Feierlichkeiten damit natürlich nicht. Da Bulgarien nicht darauf verweisen konnte, dass sein Volk 1917 ein Winterpalais im Sturm erobert hätte, war beschlossen worden, diesen Mangel an Geschichte durch aktuelles Handeln wettzumachen. Während des feierlichen Demonstrationszuges am 7. November 1967 vor dem Dimitrow-Mausoleum wurde der Versuch einer Inszenierung der Erstürmung der Zitadelle der Provisorischen Regierung unternommen. In unregelmäßigen Reihen rannten mit Übungsgewehren bewaffnete Matrosen und Rotgardisten über den Platz. Vor ihnen wichen in Panik die Kadetten in Uniformen der Bulgarischen Volksarmee zurück.

Was wäre, wenn …?

Aber ein komplettes Bild hatte ich noch nicht vor Augen. Noch hatte ich mich nicht entschlossen.

Das Bild entstand einige Tage später, als ich – nach Hause zurückgekehrt – die langweiligen, mit Festtagspropaganda gefüllten Zeitungen durchsah und in einer von ihnen auf die Mitteilung stieß, dass in einer schottischen Stadt, deren Name mir entfallen ist, Studenten und Historiker der örtlichen Universität zur Unterhaltung der Einwohner die Revolution von 1917 nachgespielt hatten. Ein kleines örtliches Schloss war vorübergehend zum Winterpalais umgestaltet und von den entsprechend kostümierten jungen Leuten erstürmt worden.

Natürlich! Das hätte man bei uns machen müssen! Wie schade, dass einem große Gedanken erst zu spät kommen.

Ich stellte mir vor, wie alle bei uns in Rote und Weiße eingeteilt werden und unter der Führung des Stadtkomitees[1], von dem auch die Initiative zu der Maßnahme ausgeht, mit der Einnahme des Leningrader Telegrafenamtes und des Postamtes begonnen wird. Die Kanone des Kreuzers »Aurora« feuert, im Smolny wird getagt. Gleichzeitig sammeln sich am Winterpalais dessen Verteidiger … und Verteidigerinnen? Wer wird die Verteidigerinnen spielen? Als Sekretär des Stadtparteikomitees würde ich diese Rolle wohl den Komsomolzinnen, den jungen Mitarbeiterinnen und Museumsführerinnen der Ermitage anvertrauen. Was für ein Schauspiel wäre das!

Doch kaum gedacht, begann ich auch schon wieder daran zweifeln, dass es ein großartiges Schauspiel werden würde.

Schließlich würde die Wiederholung der Erstürmung des Winterpalais als mustergültige Schauveranstaltung im Lande der sieghaften Idiotie stattfinden. Was sollte da herauskommen?

Um das zu klären, setzte ich mich an den Tisch und brachte Anfang des Jahres 1968 innerhalb einer Woche meine Variante der revolutionären Ereignisse und der unerwarteten Folgen dieser Ereignisse zu Papier.

Als ich fertig war, begriff ich mit Bedauern, dass ich diese Märchenerzählung mit Ausnahme eines engen Kreises zuverlässiger Freunde niemandem würde zeigen können. Sie könnte richtig verstanden werden.

Die Freunde lasen sie. Und damit war das literarische Leben der Erzählung beendet.

Die Erzählung lag in der untersten Schreibtischschublade, wo sie zwei Jahre vor sich hin dämmerte und in ihrer Verbannung Gesellschaft weiterer Leidensgenossinnen ihres Schlages erhielt. Dann begab es sich, dass ich eine Durchsuchung in einer ganz anderen Angelegenheit erwartete, mich an diese illegale Literatur erinnerte, das Manuskript aus der Schublade holte und fortwarf. Das, was heutzutage selbst Kommunisten als völlig harmlose halbherzige Opposition erscheint, konnte damals als ideologisches oder gar kriminelles Verbrechen gewertet werden. Schließlich waren selbst Breshnew und Andropow noch relativ jung.

Danach lebte ich jahrelang in der Überzeugung, dass diese Erzählung wie auch andere ihrer Art nicht mehr existierten. Doch dann tauchte plötzlich in einem befreundeten Haus ein Exemplar von ihr auf. Dies geschah erst kürzlich, als es »möglich geworden« war. Und erfüllt von verspäteter Kühnheit entschloss ich mich, die Erzählung zu veröffentlichen. Wahrhaft tapfer wäre es natürlich gewesen, diesen Entschluss im Frühjahr 1968 zu fassen und zu einem Gavroche zu werden.

Ich habe nichts an der Erzählung geändert. Sie ist jetzt eine Art archäologisches Zeugnis der Geschichte, dessen Wert so wie der eines staubigen Schädels sich einem heutigen jungen Leser nicht erschließen wird. Ich war versucht, mir das Vergnügen zu machen, die Erzählung neu zu schreiben, doch ich habe der Versuchung widerstanden.

Hier ist er also, der Blick aus dem Jahr 1968.

Mit einer Verspätung um mehr als ein Vierteljahrhundert beginnt nun ein weiterer Sturm auf das Winterpalais. Offenbar ist die Revolution bei uns doch permanent …

(1995)

[1] Anmerkungen des Übersetzers im Anhang

Prolog

Unter den bedeutsamsten Ereignissen des Jubiläumsjahres »50 Jahre Großer Oktober« nimmt der Beschluss des ZK der Kommunistischen Partei und der sowjetischen Regierung über die Durchführung der Erstürmung des Winterpalais während der Feierlichkeiten in Leningrad einen wichtigen Platz ein.

Zur Beteiligung an dieser gewaltigen Jubiläumsmaßnahme werden zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens herangezogen, aber auch ganze Kollektive von Leningrader Betrieben, Fabriken und Einrichtungen. Die Nachvollziehung der ruhmreichen Ereignisse des Oktober 1917 zieht die gespannte Aufmerksamkeit der ausländischen Presse und der Weltöffentlichkeit auf sich und wird erneut in aller Anschaulichkeit die Überlegenheit des sozialistischen Gesellschaftssystems verdeutlichen. Die wenigen Wochen, die der Maßnahme vorausgehen, wird die ruhmreiche Stadt der Revolution in freudiger Erwartung der Erstürmung verleben. Die Textilfabriken fertigen Kostüme für die Teilnehmer der Ereignisse, Künstler stellen das Erscheinungsbild des Petrograd der Oktoberereignisse wieder her, und die Mitarbeiter von Film und Fernsehen montieren ihre Apparaturen an den Schlüsselpunkten des Aufstandes.

Der Aufstand wird mit dem legendären Schuss der »Aurora« eingeleitet werden. Er wird im Verlaufe des 7. November 1967 durchgeführt und planmäßig mit der Eröffnung des Kongresses der Arbeiter- und Soldatenräte im Smolny seinen Abschluss finden …

PRAWDA, 16. 10. 1967

1

Antipenko wandte sein Löwenhaupt zu Sosja aus der Porzellanabteilung und fragte, wer denn fahre, um die Uniformmäntel abzuholen. Sosja fragte, von welcher Farbe die Mäntel seien. Das wusste Antipenko nicht.

Unter dem Fenster stand ein Bus mit finnischen Touristen. Auf den Sitzen dösten ermüdete alte Frauen.

»Schwarze werden sie wohl ausgeben«, sagte der schlaksige Borja Kolobok. »Mit Totenkopf und Knochen.«

»Red keinen Unsinn.« Sosja war beleidigt. »Du hast es gut, du hast die Kadetten. Aber an unserem Abschnitt sind noch nicht einmal die Barrikaden fertig.«

»Ich habe angerufen«, sagte Antipenko. »Die haben da ein Problem. Aber jetzt werden Studenten mobilisiert.«

Die mit schwarzem Wachstuch beschlagene Tür öffnete sich etwas und Raissa Semjonowna füllte den Spalt mit ihrem üppigen Busen. »Die Mäntel liegen bereit und können jetzt im Magazin abgeholt werden.«

»Nun denn«, sagte Antipenko zu Sosja. »Hol sie dir.« Und dann rief er ihr noch hinterher: »Aber nichts kürzen oder enger machen. Ich hafte mit meinem Kopf für die Mäntel. Die historische Authentizität steht halt über allem.«

Sosja nickte, ohne sich umzudrehen.

Borja Kolobok fragte Antipenko: »Und wann bekommen wir die Waffen?«

»Mit den Waffen gibt es Probleme. Sie hatten sie im Lager schon bei sich ausgetragen, und die Bescheinigung hatte ich auch schon, doch da ruft Sokolow aus dem Gebietskomitee an – der ist jetzt für die Waffen zuständig – und sagt: ›Diese Partie haben wir in den Nahen Osten geschickt.‹ Schlechte Koordinierung. Aber morgen bringt man uns Kanonen aus dem Artilleriemuseum. Drei Stück. Gerade noch hatte ich so ein Geschoss auf dem Tisch zu liegen. Hast du gesehen, wo ich das hingetan habe?«

Während Antipenko bestürzt mit seinen altersfleckigen Händen auf dem Tisch herumwühlte, beugte Borja die obere Hälfte seines zerbrechlichen langen Körpers über die Platte und flüsterte deutlich vernehmbar: »Wird Miliz auf dem Platz anwesend sein?«

»Wozu?«

»Was, wenn es auf einmal ernst wird?«

»Was?«

»Wenn sie auf einmal tatsächlich das Gebäude stürmen? Wir haben Kulturschätze von Weltrang, die Milliarden neuer Rubel wert sind.«

»Hör auf damit, Kolobok. In jeder Kolonne sind Mitglieder der Büros der Stadtbezirkskomitees. Also keine Panik. Verstanden?«

»Verstanden«, sagte Kolobok nicht sonderlich überzeugt.

»Die Miliz wird an anderen Orten gebraucht. Das Volk wird feiern, das bedarf der Kontrolle.«

»Mag sein. Ich geh dann mal.«

»Aber nicht nach Hause. Vielleicht wirst du noch benötigt. Du verstehst. Die Lage ist angespannt. Jederzeit kann eine neue Anordnung von den Instanzen kommen.«

»In Ordnung.«

Kolobok rückte seine modische Brille zurecht und machte sich mit langen Schritten seiner dünnen Beine auf den Weg in seine Abteilung.

In der Gobelingalerie traf er den schönen Iswizki. Iswizki führte eine Besuchergruppe. Kolobok drängte sich durch die Reihen der Rentnerinnen zu ihm durch. »Brauchst du noch lange?«, fragte er an das Ohr des Führers hinabgeneigt.

»Ich bin gleich fertig. Warum?«

»Komm danach direkt in die Abteilung. Eine wichtige Angelegenheit.«

Simeonow fand Kolobok in der Kantine. Simeonow trank Kefir. Kolobok informierte Simeonow über das Treffen in der Abteilung und bat darum, auch die aus der Antike in Kenntnis zu setzen.

Zehn Minuten später hatten sich im Zimmer der Abteilung Ferner Osten zehn Mitarbeiter der Ermitage versammelt. Kolobok setzte sich an den von Generationen von Kandidaten und Doktoren zerkratzten Schreibtisch, schob die Scheide eines Samuraischwertes beiseite und sagte: »Genossen, ich habe euch hier zusammengerufen. Ihr werdet von allein darauf kommen, aus welchem Grund. Ich bin gerade bei Antipenko gewesen, und der alte Zausel hat mir zu verstehen gegeben, dass keine Miliz auf dem Platz sein wird.«

Koloboks Brillengläser funkelten, was seinen Blick so durchdringend wie den Suworows erscheinen ließ. Die anderen schwiegen.

»Habt ihr nicht verstanden? Ich erkläre es euch. In zwei Tagen erfolgt der Sturm auf das Winterpalais. Das ist allen bekannt? Zum Sturm eingeteilt sind das Kirow-Werk, eine Sammelkolonne des Gebietskomitees des Komsomol, eine Gruppe von Sonderrentnern und andere Organisationen. Wenn keine Miliz vor Ort ist, könnten die Angreifer sich dazu hinreißen lassen, in diese Mauern einzudringen …«

Im Raum der Abteilung Ferner Osten herrschte Totenstille.

»Unsere Barrikaden sind nur Kulissen für die Kameraleute. Die Geschütze sind aus dem Artilleriemuseum und haben keine Schlösser. Unsere Gewehre sind in den Nahen Osten unterwegs. Womit sollen wir …«

»Halt, Borja«, unterbrach da Simeonow: »Willst du sagen, dass wir die Revolutionäre nicht ins Winterpalais lassen dürfen?«

»Das werden wir schon müssen, aber nicht weiter als bis ins Vestibül. Ja, ich weiß – vor fünfzig Jahren war der Sturm echt und das Winterpalais ist gefallen. Aber hat mal jemand bilanziert, wie groß der Schaden 1917 gewesen ist? Niemand hat das. Und damals waren zumindest noch die Kadetten da, die den Palast – wenn auch halbherzig – verteidigt haben. Wir heute sind nicht in der Lage, ihn zu schützen. Wer garantiert uns mit absoluter Sicherheit die Unversehrtheit der Kultur- und Kunstdenkmäler? Du, Simeonow?«

»Warum denn gleich den Teufel an die Wand malen? Die Erstürmer werden schon wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Und wenn nicht, dann werden Vertreter der Parteiorgane heranrücken – so wie über das Eis von Kronstadt.«

»Hast du schon mal von Massenpsychosen gehört?«

»Wo sind hier Massenpsychosen?« Iswizki funkelte bedrohlich mit seinen schwarzen Augen. »Welchen Standpunkt vertrittst du hier? Die Leute hier haben sich zu einer heiligen Sache versammelt!«

Jemand kicherte. Kolobok schlug mit der flachen Hand auf den Tisch: »Ich vertrete unseren Standpunkt! Den Standpunkt des Schutzes des Volkseigentums!«

»Jungs, ich habe den Eindruck, ihr wetteifert miteinander in Heuchelei«, bemerkte Simeonow.

Kolobok blieb fast ungerührt: »Ich trete hier als Mitarbeiter und, wenn du so willst, Patriot der Ermitage auf. Wir sind verpflichtet, keine Wiederholung der Fehler von 1917 zuzulassen. Dazu sind wir als Mitglieder der Partei, des Komsomol oder einfach der Gewerkschaft verpflichtet.«

»Nicht dass etwas Gutes zu Bruch geht«, witzelte jemand von den alten Griechen.

»Und recht haben sie«, fügte Simeonow hinzu. »Wenn man den Leuten einmal in einem halben Jahrhundert erlaubt, das Winterpalais zu erstürmen, dann haben sie auch alles Recht, mal ein wenig über die Stränge zu schlagen.«

»Wir müssen aber trotzdem im Stadtbezirkskomitee vorsprechen«, sagte Iswizki bange.

Kolobok war überrascht. Von dieser Seite hatte er keine Unterstützung erwartet.

»Das kann man machen«, bestätigte jemand von der Tür her.

»Und gleichzeitig bewaffnen wir uns«, fügte Kolobok hinzu, der das Eisen schmieden wollte, solange es heiß war. »Wir müssen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.«

Kolobok sprang auf und breitete die Arme weit aus: »Das ist doch alles unser, Eigentum des Volkes. Wir sind die Kinder von Arbeitern und Angestellten, und heute stehen einige vielleicht vor der ersten ernsthaften Prüfung in ihrem Leben. Ich will nichts gegen die Entscheidung des ZK einwenden, am fünfzigsten Jahrestag den Sturm auf das Winterpalais zu wiederholen. Das ist eine weise Entscheidung. Aber ohne Miliz kann das außer Kontrolle geraten. Ich selbst habe solches Gerede auf der Straße gehört …«

»Was für Gerede?«

»Unwichtig, was genau. So auf dem Niveau von Witzen. Zufälle sind auch gesetzmäßig.«

»Wer geht zum Stadtbezirkskomitee? Machst du das selbst?«

»Ja. Und du, Iswizki, sprich mit den Mädels.«

»Mit welchen?«

»Mit unseren. Die das weibliche Todesbataillon bilden. Sosja ist dort Bataillonskommandeur. Momentan ist sie zum Theatermagazin gefahren, um die Uniformmäntel abzuholen.«

Damit gingen sie auseinander. Nur Simeonow hielt Kolobok an der Tür auf und sagte ernst: »Hau im Stadtbezirkskomitee nicht allzu sehr auf den Putz. Sonst fängst du dir noch einen Verweis wegen Panikmache ein.«

»Für wie dumm hältst du mich? Ich werde eine Andeutung bezüglich der Miliz machen, verstehen müssen sie es selber. Wenn etwas passiert, werden schließlich sie das verantworten müssen.«

2

Bereits mehrere Wochen lang war das Stadtbezirkskomitee von einer stumpfsinnigen Vorfeiertagsstimmung erfasst, derart unwirklich und andauernd, dass sie inzwischen zur Norm geworden war und eine Rückkehr zum normalen Leben fast unmöglich schien. Und sie äußerte sich seltsamerweise bei fast allen Mitarbeitern des Stadtbezirkskomitees auf ein und dieselbe Art. »Wenn das hier vorbei ist«, sagten sie im engen Kreis, »dann gehe ich in Urlaub. Ich lasse mich vierundzwanzig Tage in Sotschi nieder und spiele Préference.«

Aber noch war nicht die Zeit für Préference.

Kolobok bemerkte den Milizionär an der Treppe nicht sofort. Der Milizionär war vollständig durch einen Berg von Blech- und Sperrholzschildern mit Firmennamen und Reklame verdeckt, die, so sollte man meinen, im Stadtbezirkskomitee fehl am Platze waren.

»Zu wem wollen Sie?«, erklang eine Stimme hinter einer orangefarbenen Tafel mit der Aufschrift »Schustow-Kognak«.

»Zu Gruschew«, antwortete Kolobok und holte seinen Parteiausweis hervor.

»Den habe ich heute eigentlich noch gar nicht gesehen«, sagte der Sergeant, während er einen Aushang mit der Aufschrift »Wirtshaus« an die Wand schob. »Das haben sie gerade hier abgeladen, aber keiner kümmert sich ums Anbringen. Dieses hier«, er zeigte auf »Wirtshaus«, »soll über unserer Tür hängen. Ich habe schon gesagt, dass mir das nicht gefällt.«

»Unsolide«, stimmte Kolobok zu. »Haben die denn nichts anderes gefunden?«

»Der Chefarchitekt hat uns das eingebrockt«, sagte der Sergeant. »Er hat in einem alten Plan nachgeschaut. Und da hat sich gezeigt, dass es so der historischen Wahrheit entspricht.«

Zwei Instrukteure der Industrieabteilung kamen gebeugt unter der Last eines vergoldeten doppelköpfigen Adlers die Treppe herunter.

Die Instrukteure drehten ihn hochkant, wie einen Flügel, und versuchten ungeschickt, ihn durch die Tür zu bringen. Der Sergeant vergaß Kolobok und eilte mit dem Ruf »Links! Links! Links!« den Instrukteuren zu Hilfe.

Kolobok stieg in den ersten Stock hinauf. Instinktiv drückte er sich mit dem Rücken an die Wand, als ihm gemessenen Schrittes ein großer Mann entgegen kam, der mit schwarzen Adlern geschmückte Epauletten trug. Beim Anblick des beiseite gesprungenen Kolobok seufzte der Mann, zog seinen Backenbart teils nach links und teils nach rechts weg, und Kolobok erkannte den Dritten Sekretär.

»Ich probiere, wie es sich anfühlt«, sagte der Sekretär. »Du hast mich nicht erkannt?«

»Nein. Sie waren sehr überzeugend. Wessen Uniform ist das?«

»Ich bin noch nicht eingeteilt. Aber ich gehe mal die Flottenuniformen durch. Ich denke, ich kriege eine Einheit Seekadetten. Willst du zu Gruschew? Er empfängt nicht. Ist beschäftigt.«

»Ich versuche es mal.«

Die Tür zum Arbeitszimmer des Ersten Sekretärs stand offen. Tabakqualm strömte heraus und sammelte sich im Vorzimmer. Kolobok trat ins Arbeitszimmer und schaute sich etwa eine Minute angestrengt um, um herauszufinden, wo in dem hellblauen Dunst sich denn der Genosse Gruschew befand.

Schließlich erblickte er das Grün der Tischdecke des Sekretärs und begann sich in diese Richtung voranzutasten. Im Nebel über dem Tisch bewegte sich die kräftige Gestalt des Sekretärs hin und her. Der Sekretär trug ein gestreiftes Matrosenhemd und eine Matrosenmütze, auf der in goldenen Lettern der Name »Aurora« prangte.

Ein Glückspilz, dachte Kolobok. Er wird sich im Epizentrum der Ereignisse befinden. Zwei ältere Gentlemen mit ungeschickt angeklebten Spitzbärten und identischen schwarzen Westen breiteten rhythmisch die Arme aus in dem Bemühen, den Matrosen zur Unterschrift auf im Qualm schwer erkennbaren Papieren zu bewegen.

Der Matrose telefonierte währenddessen an zwei Telefonen gleichzeitig, deckte von Zeit zu Zeit eine Sprechmuschel ab und erteilte irgendwelche Befehle an einen Rotarmisten mit Budjonny-Mütze mit dunkelblauem Stern.

Man muss darauf hinweisen, dass sich da ein Fehler eingeschlichen hat, dachte Kolobok. 1917 gab es noch keine Budjonny-Mützen. Es gab noch nicht einmal Budjonny, selbst bei den Roten. Der Westen wird sich amüsieren.

Die letzten Worte hatte er unbeabsichtigt laut ausgesprochen, und sie ertönten in einem der raren Momente, in dem im Raum einmal kurzzeitig Stille eingetreten war.

»Was?«, fragte der Matrose Gruschew, während er sich erhob, über den Tisch beugte und dabei die Telefonhörer auf die grüne Wolldecke drückte. »Wer sagt da was über den Westen?«

Dann erkannte Gruschew Kolobok aus der Ermitage. »Ach, grüß dich!«, sagte er. »Was hast du da vom Westen schwadroniert?«

Kolobok dachte bei sich, dass es für Gruschew nicht leicht sein würde, sich in einen einfachen Mann, einen Seewolf, hineinzuversetzen.

»Guten Tag, Genosse Gruschew«, antwortete Kolobok. »Warum haben Sie dem Kämpfer eine Budjonny-Mütze aufgesetzt? Das ist doch eine Erfindung der 1. Reiterarmee, sozusagen in den Flammen des Bürgerkriegs.«

»Dummkopf«, sagte Gruschew. »Landratte. Glaubst du, wir haben keine Konsultanten? Das ist doch Tematjan. Er wird an der Theateraufführung nach unserem Sieg teilnehmen. Hast du etwa Fünfzig Jahre an einem Abend nicht gelesen? Da haben wir sowohl die rechten Abweichler dabei als auch die Erbauer des Weißmeer-Ostsee-Kanals. Warum bist du gekommen?«

Nachdem er das gefragt hatte, führte Gruschew, ohne auf die Antwort zu warten, die Telefonhörer an die Ohren und wehrte mit den Ellenbogen die beiden Gentlemen in den Westen ab.

Kolobok nahm sich einen freien Stuhl und setzte sich.

»Ich bin wegen der Miliz da«, sagte er.

Gruschew hatte nicht zugehört. Kolobok beschloss zu warten.

»Petropawlowka!«, schrie der Sekretär ins Telefon. »Petropawlowka! Gleich werden die politischen Gefangenen zu dir gebracht! Nicht doch, keine antisowjetischen! Unsere Leute, Proletariat! Aus der Verwaltung der Jagdwirtschaft und der Fischereiaufsicht. Verteile sie auf die Zellen … Nun warte doch! (Ins zweite Telefon: »Das ist nicht für dich …«) Also, Bettzeug händigst du nicht aus. Die Genossen sind vorgewarnt. Sie werden zwei Tage auf der harten Pritsche schlafen. So wie ihre Großväter litten … Litten, sage ich! Verpflegung? Verpflegung gibt es. Aus der Selbstbedienungsgaststätte ›Weiße Nächte‹. Die wissen Bescheid. Nein, sperr sie ein, sperr sie ein, damit keiner etwas zum Herummäkeln findet. Die historische Wahrhaftigkeit steht an erster Stelle. Wärter sind unterwegs! Bis dahin setz die Museumswächter ein. Wie – die wollen nicht? Versprich ihnen Überstundenvergütung! Wiederhören!«

Gruschew ließ den Telefonhörer auf die Gabel fallen und schrie in den zweiten: »Bist du das, Kogan? Kogan, hör zu!«

Das erste Telefon klingelte. Gruschew nahm den Hörer ab, bellte: »Gleich!«, und warf ihn fort, als ob er irrtümlich nach einer Schlange gegriffen hätte.

Kolobok zog den verwaisten Hörer zu sich herauf.

»Ist dort das Stadtbezirkskomitee?«, fragte eine bebende Frauenstimme.

»Am Apparat der ehrenamtliche Instrukteur Kolobok.«

»Hören Sie, Genosse ehrenamtlicher Instrukteur«, zwitscherte die Frauenstimme. »Ist der blaue Streifen oben oder unten?«

»Was für ein Streifen?«

»Auf der russischen Nationalflagge. Ich bin Smirnizkaja. Aus dem Kindergarten Nr. 30. Wir machen Kokarden für die Bourgeoisie.«

»Moment. Vielleicht kann Genosse Gruschew Ihnen da helfen.«

Kolobok übergab den Hörer an den Matrosen. Weiß der Teufel, dachte er, ich habe keine Ahnung, wie die Flagge aussehen muss. Ich bin irgendwie daran gewöhnt, dass sie rot ist.

»Einen Augenblick«, sagte Gruschew zum Hörer und schrie dann weiter in den anderen: »Also, Kogan, hör auf, hier so eine Welle zu machen! Dein ›Bund‹ kommt mit einem Raum aus. Soll ich dir etwa das Taurische Palais geben, oder was? Ihr habt euch doch nicht einmal aktiv beteiligt. Marx? Was hat Marx damit zu tun? Weißt du was: Ende der Veranstaltung. Dafür wirst du dich vor der Partei verantworten müssen. Jawohl, wegen Demagogie. Marx hat keine nationale Zugehörigkeit. Er ist der große Lehrer der Arbeiterklasse, merk dir das. Und überhaupt, ich werde dir jetzt ein paar ukrainische Genossen schicken, sonst versammelst du, so habe ich den Eindruck, nur Juden in deinem ›Bund‹. Du willst keine Ukrainer? Dann nimm Armenier auf. Die sind auch brünett.«

»Junge Frau!« Gruschew hatte den anderen Hörer ergriffen. »Was gibt es? Blau, meinst du? Schau doch in der Enzyklopädie nach. In der Großen. Hast du nicht? Dann ruf bei den Historikern an. Was? Weißt du, Smirnizkaja, grundsätzliche Bedeutung hat das nicht. Wer wird das unterscheiden können, was oben und was unten ist? Im Fernsehen ist sowieso alles grau.«

»Du bist immer noch hier, Kolobok?«, fragte Gruschew, während er den Hörer auflegte. »Lass uns auf den Flur gehen, ich will mal kurz verschnaufen.«

Sie traten in den Flur hinaus. Die Gentlemen mit den angeklebten Bärten wollten ihnen nacheilen, verloren sie jedoch in dem Qualm aus den Augen.

»Hierher«, sagte Gruschew. »Sonst finden sie uns.«

Sie gingen in die Herrentoilette. Gruschew öffnete den kleinen Lüftungsflügel im oberen Teil des Fensters. Sofort wehte feuchter Herbstwind herein. Hinter dem Fenster, dessen untere Hälfte mit weißer Farbe gestrichen war, hing ein grauer, trauriger Himmel.

»Ich rechne jeden Moment mit einem Infarkt«, seufzte Gruschew. Er schob sich die Matrosenmütze zurecht. »Wenn wir diese Veranstaltung in den Sand setzen, wird die ganze Welt über uns lachen. Weißt du, wie China uns beobachtet? Sehr aufmerksam … Es wartet nur auf ein Versagen, um eine Hetzkampagne zu entfachen. Aber wie soll man denn mit diesen Leuten arbeiten? Hast du gehört, was dieser Kogan gesagt hat? Marx, sagte er, war Jude und an Revolutionen beteiligt. Na, dem werde ich es noch zeigen.«

»Wir haben es auch nicht leicht«, sagte Kolobok. »Du weißt ja.«

»Was habt ihr denn? Ihr seid doch die Kadetten?«

»Die Kadetten und das weibliche Todesbataillon. Das sind unsere Mädels.«

»Na dann vergleich doch mal: Die Männer vom Kirow-Werk und vom Elektromaschinenbau müssen bei Regen durch die ganze Stadt marschieren. Und ihr?«

»Ich bin mit einer Frage zu dir gekommen. Mag sein, dass es gerade nicht passt, aber ich möchte sie trotzdem stellen.«

»Schieß los!«, sagte Gruschew, während er traurig aus dem Fenster blickte.

»Sag mal, wird Miliz auf dem Platz sein?«

»Wann?«

»Na während der Erstürmung.«

»Und warum willst du das wissen?«

»Wir Genossen dort haben uns beraten. Es besteht die Gefahr, dass Kulturschätze in Mitleidenschaft gezogen werden können. Das Winterpalais wird erstürmt …«

»Das ist doch Unsinn. Für wen hältst du das Proletariat unserer Stadt?«

»Ich rede nicht vom Proletariat. Uns hört ja jetzt niemand zu. Leute, die nicht dazu gehören, könnten sich dazwischen zwängen. Unterwegs trinken sie was. Und dann mit dem Gewehrkolben gegen die Vitrine. Ich mache mir Sorgen um das Staatseigentum.«

»Nun ja«, sagte Gruschew. »Eine solche Möglichkeit besteht. Aber sie ist nicht sehr wahrscheinlich.«

»Es wird also Miliz vor Ort sein? Vielleicht in der Ermitage stationiert?«

»Weißt du, die Sache ist die: Die Miliz mobilisieren wir auch. Die Milizionäre bekommen Polizeiuniformen. Sie werden zu Schutzmännern und zu Revierpolizisten. Aus Verkehrsmilizionären werden Gendarmen. Es fehlt an Leuten.«

»Alle?«

»Wie – alle?«

»Werden alle Milizionäre zu Gendarmen?«

Gruschew setzte sich auf das Fensterbrett.

»Ich sag dir das jetzt mal im Vertrauen. Mich beunruhigt die Sache selber«, sagte er schließlich. Er holte eine prall mit Tabak gefüllte Plastiktüte hervor sowie etwas Zeitungspapier und begann, ungeschickt eine Zigarette zu drehen. »Wir könnten natürlich«, fuhr er fort, »auch andere Leute in Gendarmenuniformen stecken. Aber zwei Erwägungen sprechen dagegen. Erstens fehlt es Zivilisten an der nötigen Erfahrung, und zweitens ist es wünschenswert, dass man auch an einem solchen Feiertag einen Milizionär zweifelsfrei erkennen kann. Schließlich hat das Volk Respekt vor der Uniform. Klar?«

»Kann man das KGB einsetzen?«

»Weißt du, wo die mich hingeschickt haben?«

»Dich, die Kommunistische Partei?«

»Die haben die Anweisung festzuhalten, wer sich in der Stadt nicht richtig verhält. Für anschließende Maßnahmen.«

»Dann entsende doch wenigstens eine Abteilung Gendarmen in die Ermitage. Für alle Fälle.«

»Das machen wir. Und vielleicht auch noch ein Feuerwehrauto. Aber ihr müsst deren Ausrüstung an die Warmwasserversorgung anschließen. Es soll sich niemand erkälten, wenn der Fall eintreten sollte, dass das Volk besprengt werden muss. Sonst wirst du um Unannehmlichkeiten nicht herumkommen.«

»Auf die Feuerwehrleute verzichten wir lieber«, entgegnete Kolobok darauf. »Die machen so einen Dreck in den Sälen, das wäre noch schlimmer als das aufständische Volk.«

»Gut. Wie du willst. Besprich dich mit dem Direktor. Ihr lasst sie also hinter die Barrikaden, dann aber keinen Schritt weiter. Sollte irgendwas sein, dann ruf direkt im Gebietskomitee an. Ich werde nämlich nicht hier sein. Ich kümmere mich auf der »Aurora«, um den Schuss. Damit hat man mich betraut.«

»Gut, ich geh dann mal.«

»Ja, geh. Und keine Panik. Unser Volk, wie gesagt, ist verantwortungsvoll. Ein gutes Volk!«

3

Kerenski stand vor dem Spiegel und versuchte, die zu kleine, abstehende Perücke so zurechtzurücken, dass sie das dünne, wellige Haar an den Schläfen verdeckte. Das eigene Haar war dunkler als das der Perücke und umrahmte in engen Locken das Pfuschprodukt der Perückenmacher des Studios »Lenfilm«. Kerenski dachte bedauernd daran, dass er sich würde vorsichtiger bewegen müssen. Er verschränkte die Arme vor der Brust. Ähnlichkeit war vorhanden.

Zwei Minister kamen langsam den Flur entlang. Kerenski kannte sie nicht von Angesicht, aber es mussten die beiden noch fehlenden sein – Miljukow und Gutschkow. Er erinnerte sich an ihre Namen aus dem Geschichtsbuch.

Mit den Ministern kam Rosental, der Administrator des Lensowjet-Theaters. Er leitete die Gruppe des Ministerrats.

»Genosse Jamanidse«, sprach er Kerenski an. »Machen Sie sich bekannt. Diese Genossen werden mit Ihnen arbeiten.«

»Sedow«, stellte der erste sich vor.

»Sulshenizki«, sagte der zweite.

»Konkrete Rollen haben die Genossen noch nicht erhalten. Wir warten auf die Liste des Ministerrats«, sagte Rosental. »Sobald das Revolutionsmuseum uns die geschickt hat, verteilen wir die Rollen nach dem Äußeren.«

»Wo können wir bis dahin warten?«, fragte Kerenski-Jamanidse.

»Setzen Sie sich ins Vestibül.«

»Wir gehen lieber in die Kantine runter«, wandte Sedow ein. »Wir müssen uns ja erst einmal miteinander bekanntmachen. Schließlich werden wir von morgen an das Land regieren.«

»Aber nicht übertreiben«, warnte Rosental. »Punkt 18 Uhr müssen Sie nüchtern sein wie Stockfische. Da schauen wir uns den Ort des Geschehens an.«

Die Minister gingen in die Kantine hinunter. Die Tresenkraft erkannte Kerenski nicht. Das missfiel Kerenski. Er zog seinen auf einer schlechten Maschine getippten Text aus der Tasche und setzte sich an einen Tisch, wo er abwartete, bis Sedow und Sulshenizki sich hinsichtlich des Essens entschieden hatten.

»Bürger des freien Russland!«, murmelte Jamanidse schnell vor sich hin, wobei er sich bemühte, seine Stimme kulturvoll klingen zu lassen. »Heute wird sich das Schicksal von Freiheit und Demokratie entscheiden!« Die Rolle gefiel Kerenski.

Rosental schaute in der Kantine vorbei und stellte den Ministern einen Admiral der Zarenmarine vor. »Aus dem Stadtbezirkskomitee«, sagte er. »Der Dritte Sekretär. Stellvertretender Verteidigungsminister. Er wird mit Ihnen in der Ermitage sein. Ich denke, Sie werden sich gut verstehen.«

»Kein Problem«, antwortete Sulshenizki. »Wir sind mit Ihnen in einem Lager, Herr Admiral.«

»Normalerweise werde ich mit ›Euer Exzellenz‹ angesprochen, aber für Sie bin ich vorerst Iwan Sidorowitsch«, sagte der Admiral streng.

»Iwan Sidorowitsch«, fragte Sedow, der kurz an der Theke gewesen war. »Haben Sie zwei Rubel in sowjetischer Währung? Wir müssen auf den Sieg der sozialistischen Revolution anstoßen.«

Der Admiral schlug den Schoß seines Uniformmantels zurück und zog eine Kunststoffbrieftasche hervor.

»Rücken Sie einen Rubel Wechselgeld raus, Sie Ausbeuter«, sagte er gutmütig und müde lächelnd.

Sedow gab den Rubel.

Sie setzten sich. Der Admiral schenkte den Kognak ein und erzählte von seinen Erlebnissen als Kompanieführer der 2. Weißrussischen Front. Die schwarzen Adler auf seinen Schulterstücken bewegten sich gleichmäßig, so dass es den Eindruck erweckte, als würden die Vögel mit ihren prachtvollen Flügeln schlagen.

»Bürger des freien Russland!«, rief Kerenski, der nun etwas angetrunken war. Die Perücke war zur Seite verrutscht und er hatte nur noch wenig Ähnlichkeit mit dem Ministerpräsidenten der Provisorischen Regierung. »Die Heimat ist in Gefahr!«

Der Admiral schüttelte vorwurfsvoll den Kopf und sagte leise: »Wenn du hier Mist baust, dann wirst du deinen Parteiausweis abgeben müssen. Verstehst du, dann gibst du ihn ab.«

»Und ich werde dich einsperren und im Kerker verfaulen lassen. Auf deine Epauletten pfeife ich!«, drohte Kerenski. »Ich habe treue Kosaken, verdammt noch mal! Und ich habe einen Draht ins Gebietskomitee!«

Die Minister gerieten in Verlegenheit und widmeten sich konzentriert ihrem Imbiss – Fisch in Tomatensauce. Sie hatten bisher weder Familiennamen noch Zuständigkeitsbereich, das brachte sie in eine schwierige Situation.

Rosental kam herbeigelaufen. »Ach!«, sagte er. »Genau so habe ich’s mir gedacht. Und ich habe noch die gesamte Staatsduma am Hals. Kleide die mal alle ein und versieh sie mit Importschuhen!«

Rosental kippte eilig ein Glas Kognak hinunter und wiederholte im Davoneilen: »Um 18 Uhr: Absolut nüchtern.«

»Aaabsolutt«, bestätigte Kerenski.

Der Admiral hatte sich derweil unauffällig erhoben und zurückgezogen, um eine Meldung über Kerenski zu verfassen. Er richtete sie direkt an die Parteikontrollkommission und zitierte Kerenski darin aus dem Gedächtnis.

Bis gegen 18 Uhr hatte sich eine innige Freundschaft zwischen Kerenski und seinen Ministern entwickelt. Sie umarmten einander und stimmten gemeinsam »Gott, schütze den Zaren!« an. Zwar ging ihnen der Text bald aus, aber schön war es trotzdem.

»Ich werde dich zu Miljukow machen«, rief Kerenski in den Pausen. »Du wirst meine rechte Hand, Sedow. Ich werde dir einen Posten geben. Ich sorge dafür, dass du hoch geachtet wirst. Du wirst in die Geschichte eingehen.«

Kerenski schwenkte die vom Kopf gerissene Perücke hin und her, und die Frau am Tresen, die ihn nun schließlich erkannte, lächelte still. Sie liebte Jamanidse. Er war ein breitschultriger Mann und ein Kavalier.

Um 18 Uhr kam der besorgte Rosental herbeigeeilt. Schäumend vor Wut veranlasste er die Minister mit Tritten in deren dicke bourgeoise Hinterteile, sich zur letzten Sitzung der Staatsduma zu bemühen. Jamanidse ging hinterher und wiederholte: »Bürger des freien Russland! Das Glück ist nicht fern! Meine treuen Kosaken warten auf meinen Befehl!«

4

Im Theatermagazin musste Sosja anstehen. Sie wurde dort bis 4 Uhr aufgehalten und befürchtete, es nicht mehr rechtzeitig in den Kindergarten zum Abholen der Tochter zu schaffen.

Vor ihr erhielt ein sehr junger Leutnant der Miliz eine Gendarmenuniform ausgehändigt. Er war ein wenig verlegen und sagte sogar zu Sosja: »Erinnern Sie sich, wie es bei Lermontow heißt:

›Und ihr, ihr blauen Uniformen,

Und du, gehorsam ihnen Volk.‹?«

»Ja«, antwortete Sosja. »Das war, als er zur Verbannung in den Kaukasus abreiste.«

»Die Gendarmen waren eine dem Volk verhasste Organisation«, sagte der Leutnant. »Ich mache übrigens ein Fernstudium an der juristischen Fakultät. Im vierten Studienjahr. Wen stellen Sie bei den Feierlichkeiten dar?«

»Ach, hören Sie auf«, antwortete Sosja. »Wir sind das Frauenbataillon. Die Schutztruppe des Winterpalais.«

»Majakowski hat über Sie geschrieben«, sagte der Leutnant. »Ich erinnere mich nur nicht genau an die Worte. Irgend etwas Negatives.«

»Ich habe noch keine Vorstellung, wie ich meine Mädels überzeugen soll«, sagte Sosja. »Es heißt, dass wir auf den Ärmeln einen Totenkopf und Knochen haben. Welch eine Schande!«

»Daran ist nichts Schändliches«, mischte sich ein alter Mann mit Kneifer in das Gespräch ein. »Ich entsinne mich gut, dass es in diesem Bataillon sehr anständige Frauen gab, die nur der zaristischen Agitation auf den Leim gegangen waren. Zum Beispiel meine Tante Glafira Semjonowna, später eine bedeutende Tätige auf dem Felde des ländlichen Bildungswesens, 1935 ungesetzlichen Repressionen unterworfen.«

»Und was werden Sie sein?«, fragte der Leutnant streng.

»Schwarze Hundertschaften«, sagte der Alte nicht ohne Stolz. »Mit Bannern und Zarenbildern.«

»Und was wollen Sie dann hier abholen?«

»Wie? Na Mäntel, Schirmmützen, Stiefel. Wir haben ein umfangreiches Zubehör. Wie es heißt, alles Importware.«

»Hm«, der Leutnant blickte feindselig auf den alten Mann. Sosja schien es, als wolle er sagen: ›Warst du, mein Lieber, vielleicht selbst bis 1917 bei den Schwarzen Hundertschaften?‹

Der Alte schien die Gedanken des Leutnants zu erraten. Er lächelte verschlagen und sagte: »Denkt nicht, ihr jungen Leute, ich würde Sympathie für die rechten Kräfte hegen. Als Schwarzhundertschaftler bestimmt worden sind Leute verschiedenster Nationalitäten. Unter anderem Armenier, Juden, Georgier und sogar ein Genosse koreanischer Abstammung. Es ist unsere internationale Pflicht, die Feinde in allen ihren widerlichen Erscheinungsformen zu zeigen.«

Der Leutnant ging davon, um das Verladen der Uniformen zu überwachen. Der alte Mann nickte auf der Holzbank ein.

»Ihren Abholschein, bitte«, sagte die Frau am Schalter.

Sosja händigte ihr die Dokumente aus.

»Junge Frau, Sie müssen selber ins Lager gehen. Die Mäntel reichen nicht. Einige von Ihnen bekommen Jacken aus Kunstleder. Wenn Sie sich beschweren wollen: beim Leiter des Magazins, zweite Tür links.«

»Ich beschwere mich nicht«, sagte Sosja, die sehr in Eile war. »Ich nehme die Jacken.«

»Dummes Ding!«, meldete sich der wieder erwachte Schwarzhundertschaftler. »Die Echtledersachen haben sie beiseite geschafft. Du solltest die im Stadtbezirkskomitee melden.«

Nachdem die Lagerverwalterin sich über den Alten ausgezetert hatte, bekam Sosja die Jacken, die schwarzen Uniformmäntel und noch ein Päckchen mit Aufnähern, die morgen in eigener Arbeit anzubringen waren, und setzte sich in die Kabine neben den Fahrer.

Der Lastwagen fuhr lange den Moskauer Prospekt entlang und bog dann in die Ligowka. Es war viel los auf den Straßen. Man entfernte Sparkassenschilder und »Aeroflot«-Werbung von den Brandmauern. Vor dem Tor eines Betriebes lag die lange Losung »Wir gehen dem ruhmreichen 50. Jahrestag mit neuen Arbeitserfolgen entgegen« auf dem nassen Asphalt. Über die Losung, die nun niemand mehr gebrauchen konnte, latschten finster blickende Gerüstbauer, die ein Schild mit Reklame für die Sauermilchspeise Katyk zum Aufzug vorbereiteten. An einer Ecke wurden in einem kleinen Kiosk rote Armbinden und weiß-blau-rote Kokarden verkauft. Aus einer Schule kamen Schüler der oberen Klassen, die voller Stolz das Wappen des Gymnasiums auf ihren Schirmmützen trugen.

Am Moskauer Bahnhof herrschte das übliche Gedränge. Ein Vertreter der Reiseagentur »Intourist« stritt heftig mit Gepäckträgern. Eine große Gruppe ausländischer Touristen stand vor dem Hotel »Oktober« und sah gaffend zu, wie die übermannshohen Buchstaben des Hotelnamens vom Dach entfernt wurden.

Der Newskiprospekt war gesperrt. Sie mussten sich eine Umfahrung suchen. Sosja, obwohl in Eile, bat den Fahrer, am Smolny vorbeizufahren. Der Fahrer willigte ein. Er war selber interessiert, einen Blick auf den Stab des Oktober zwei Tage vor dem Aufstand zu werfen.

Man hatte beschlossen, das Lenin-Denkmal nicht zu demontieren. Um die historische Authentizität nicht zu stören, war es jedoch mit einer Plane abgedeckt. Vor dem Eingang stand ein Panzerwagen mit der Aufschrift »Tod dem Zarismus!« und dem Namen »Ilja Muromez« auf der Seitenwand. Rund um den Panzerwagen herum waren Fernsehleute geschäftig am Werken. Der Panzerwagen würde eine der mobilen Sendestationen sein.

Sosja dachte plötzlich, dass der Leutnant falsche Uniformen erhalten hatte. Was sollten das denn für Gendarmen sein im Oktober 1917? Doch sogleich verscheuchte sie diesen Gedanken wieder. Im Gebietskomitee wusste man sicher besser Bescheid.

Antipenko erwartete Sosja unten.

»Wo warst du denn so lange?«, überfiel er sie. »Kann man sich denn hier auf niemanden verlassen? Lade schnell die Mäntel aus und übergib sie dem Genossen Rosental.«

»Ich kann nicht, ich muss zum Kindergarten fahren, um Galka abzuholen. Mein Kolja ist dem Gesamtrussischen Exekutivkomitee der Eisenbahnergewerkschaft zugeteilt. Sie unterbrechen die Verbindung zwischen Moskau und Petrograd.«

»Na schau an, dann mach dich mal schnell mit Rosental bekannt. Der ist für die Provisorische Regierung verantwortlich. Man setzt großes Vertrauen in ihn.«

»Also gut. Aber nur kurz. Und um das Ausladen kümmern Sie sich selber.«

»Und was ist das?«

»Nehmen Sie. Das sind die Totenköpfe und Knochen. Unsere Aufnäher.«

Sosja stieg in den zweiten Stock hinauf, wo der Genosse Rosental und zwei Minister der Provisorischen Regierung sie erwarteten.

»Guten Tag«, sagte Rosental. »Wir wollten uns in unserem Raum niederlassen. In jenem, in welchem man uns sagen wird: ›Wer provisorisch ist – raus hier.‹«

»Dort wird zur Zeit umgestaltet«, erklärte Sosja. »Wahrscheinlich hat der Genosse Antipenko Ihnen gesagt, dass Sie hier rein sollen.«

»Der hat uns so manches gesagt«, entgegnete der Schauspieler Sulshenizki. »Aber sagen Sie uns doch mal, wie wir uns allein, ohne Unterstützung durch Ortskundige, mit den Örtlichkeiten bekannt machen sollen.«

In diesem Moment trat Kerenski in den Raum. Er war bereits ernüchtert, und die Perücke saß perfekt. Sie verdeckte die schwarzen Locken an den Schläfen voll und ganz.

»Nodar Jamanidse«, stellte er sich Sosja vor und sah ihr tief und lange in die Augen.

Sosja versuchte, sich von dem feurigen Blick Nodars loszureißen, doch es gelang ihr nicht. Die Befehlshaberin des Frauenbataillons begriff, dass der Ministerpräsident der Provisorischen Regierung auf die Begegnung mit ihr gewartet hatte, vielleicht schon mehrere Jahre. Wie eine Blinde machte Sosja ein paar Schritte auf den Ministerpräsidenten zu und erst die scharfe Stimme Rosentals stoppte sie: »Dann seien Sie doch bitte so freundlich und führen uns in den Sitzungssaal.«

Sosja wandte sich abrupt um, um nicht weiter die schwarzen, feurigen Augen Kerenskis zu sehen. Doch nun spürte sie diesen Blick in ihrem Rücken und verstand, dass die Sache der Revolution ihre erste Niederlage erlitten hatte. Die Befehlshaberin des Frauenbataillons, gesellschaftliche Aktivistin, Komsomolzin, Ehefrau und Mutter Sosja Petrowa aus der Porzellanabteilung begriff, dass sie und ihre Untergebenen all ihre Kraft dafür einsetzen würden, den Ministerpräsidenten und seine Regierung vor dem gerechten Zorn der aufständischen Massen zu schützen.

Und als Borja Kolobok, der im Flur auf Sosja gewartet hatte, ihre Augen erblickte, die in einem von innen kommenden weiblichen, hingebungsvollen und stetigem Licht erstrahlten, erkannte er, dass es womöglich gelingen konnte, die Ermitage zu verteidigen.

Borja Kolobok war nach dem Besuch im Stadtbezirkskomitee klar, dass sie nicht mit Hilfe von Partei und Miliz rechnen konnten. Und dieses Wissen legte zusätzliche Verantwortung auf Koloboks Schultern und verlieh ihm neue Kräfte.

5

»Im Unterschied zur Großen Sozialistischen Oktoberrevolution wird unser Sieg etwas schneller errungen werden«, sagte der Sekretär für Propaganda und Agitation des Gebietskomitees. »Wir haben nicht das Recht, die großen Industrieobjekte unserer Stadt für zwei Tage stillzulegen. Übrigens können die Genossen aus Moskau bestätigen, dass dort, in unserer Hauptstadt, für die Eroberung des Kreml drei Stunden veranschlagt sind.«

»Dreieinhalb«, korrigierte der Vertreter des Zentralkomitees.