11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Cicely

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

Olivia es una adolescente inglesa de clase acomodada que es enviada por su familia a un internado francés a proseguir su educación bajo una metodología más liberal y laica. El colegio lo dirigen dos carismáticas y jóvenes profesoras, mademoiselle Julie y mademoiselle Cara, que han conseguido posicionar el centro como uno de los más reputados de Francia, atrayendo alumnas de todo el mundo. En este ambiente de libertad, Olivia se hace incondicional de las clases de literatura de mademoiselle Julie, en las que se estudia a Racine o a Victor Hugo, y empieza a darse cuenta de que tiene sentimientos por su profesora que van más allá de la admiración intelectual. Así se deshace rápidamente del corsé de la sociedad victoriana inglesa para lanzarse a descubrir el significado de todas esas nuevas sensaciones. En medio de este torbellino de emociones, Olivia se percata de la existencia de una rivalidad entre las dos directoras por conquistar la admiración de sus estudiantes cuando ella se convierte en la alumna predilecta de mademoiselle Julie. Este hecho desencadena una serie de malentendidos y desencuentros que hacen insoportable el día a día en el internado y que desata un horrible acontecimiento que acabará en tragedia.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 176

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

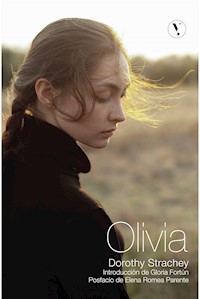

Olivia

Dorothy Strachey

Traducido del inglés por: Marta Rivera Estrella

Título original: Olivia

Olivia was first published in 1949 by the Hogarth Press

Primera edición: junio de 2018

© 1949, The Random House Group Ltd., por el texto

© 2018, Marta Rivera Estrella, por la traducción

© 2018, Gloria Fortún, por la introducción

© 2018, Elena Romea Parente, por el postfacio

© 2018, de la presente edición en español para todo el mundo:

Carmot Press, S. L.

Calle Madrid 123, 1B

28903 Getafe (Madrid)

www.carmotpress.com

Diseño de cubierta: Carmot Press / Javier Mateo

Fotografía de cubierta: Mauritius images / Masterfile

Printed in Spain – Impreso en España

ISBN: 978-84-126483-0-0

Depósito legal: M-8940-2018

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, en todo o en parte, solo puede ser realizada con la autorización escrita de los titulares de la propiedad intelectual, salvo excepción prevista por la ley. Reservados todos los derechos de edición en español para todo el mundo.

Biografía de la autora

Dorothy Strachey (1865-1960) fue una destacada miembro del Círculo de Bloomsbury. Hija de una de las más afamadas familias aristocráticas de Inglaterra y hermana del exitoso escritor Lytton Strachey. Se casó con el pintor Simon Bussy y fue íntima amiga y traductora de André Gide.

Solo publicó esta novela, que contiene muchos aspectos autobiográficos, primero en francés en 1933 y después en inglés en 1949 en The Hogarth Press (la editorial de Virginia Woolf) y lo hizo de manera anónima. Olivia está basada en el periodo que la autora pasó en la escuela Les Ruches en Fontainebleau, donde impartía clase Marie Souvestre, considerada como inspiración para el personaje de mademoiselle Julie.

INTRODUCCIÓN

Enamorarse de una profesora misteriosa, de una adulta que es distinta a todas las adultas que has conocido hasta ese momento, de una mujer que por vez primera no te trata como a una niña parece ser un rito de paso en la vida de toda lesbiana. Esta historia es la que narra en primera persona la joven Olivia en el roman á clef de Dorothy Strachey. En un internado femenino, en un mundo sin hombres, Olivia enloquece por mademoiselle Julie y descubre así su sexualidad, pues a medida que el amor por su profesora aumenta, la muchacha va tomando conciencia de su cuerpo deseante.

¿Por qué es tan importante la reedición en castellano de una novelita de iniciación escrita en 1933 por una mujer de sesenta y ocho años que no logró pasar la censura y publicarla hasta 1945? ¿Qué puede decirnos más de setenta años después este relato autobiográfico disfrazado de ficción?

Como su alter ego Olivia, la autora tenía dieciséis años cuando en 1882 ingresó en el internado Les Ruches, dirigido por la conocida educadora Marie Souvestre, mademoiselle Julie en la novela. Sin embargo, tuvieron que transcurrir cincuenta años para que Strachey fuera capaz de encontrar las palabras que le permitieran narrar su experiencia. Medio siglo en el que se había puesto nombre a su tipo de amor y en el que el lesbianismo empezaba a aparecer en las artes. En 1928, Radclyffe Hall había publicado El pozo de la soledad, novela en la que la homosexualidad femenina se trataba abiertamente y como algo natural. Stephen, la protagonista de esta polémica historia que a buen seguro leyó Strachey, había nacido así, no podía evitarlo. Es aquí precisamente donde reside la trascendencia de Olivia: en que forma parte de una estirpe de creaciones que proporcionan lenguaje y referentes a las experiencias no normativas.

Un internado es un mundo dentro del mundo. La posibilidad que ofrece de contener todo lo bueno y todo lo malo en un espacio tan reducido ha hecho que el contexto académico sea recurrente en la literatura de iniciación. En este sentido, Olivia es una respuesta femenina a las novelas escolares masculinas. En el internado de la narración, las jovencitas acuden para que se les prepare para el matrimonio, aunque la educación que reciben y la relación bostoniana de las dos profesoras que lo dirigen les inculcan el mensaje contrario. Si la literatura escrita por mujeres ya está de por sí situada fuera de un canon literario marcadamente patriarcal, qué decir de la escrita por lesbianas, que son las expatriadas del modelo de mujer. Históricamente, la gente proscrita del mundo ha recurrido a las artes creativas para explorar su identidad, evaluar su posición en la sociedad, celebrar, llorar, fabricar referentes, crear comunidad.

Tras las representaciones de las lesbianas como mártires —Stephen en El pozo de la soledad— o como mujeres que, asustadas por la intensidad de unos sentimientos que no son aceptables, solo pueden convertir su amor en un deseo irrealizable —aquí tenemos a la propia protagonista de Olivia—, se da el paso a una visión más positiva en novelas como El precio de la sal, también conocida con el título de Carol, escrita por la estadounidense Patricia Highsmith en 1954. Final feliz el de Carol, sí, pero, al igual que hiciera Strachey, todavía obligó a su autora a ocultarse bajo el pseudónimo de Claire Morgan. Hasta llegar al día de hoy, en que escritoras abiertamente lesbianas publican, sin esconderse, narrativas en las que la protagonista lesbiana es una mujer real, con sus luces y sus sombras.

Sin pioneras como Dorothy Strachey y su Olivia, esto no hubiera sido posible. Pero es que, además, Olivia es una novela bella, infalible. Strachey escribe sobre lo que teme y ansía, y es de nuestros miedos y deseos más intensos de donde extraemos siempre nuestro mejor trabajo creativo.

Gloria Fortún

17 de mayo de 2018

OLIVIA

A la querida memoria de V. W.

«L’on n’aime bien qu’une seule fois: c’est la première. Les amours qui suivent sont moins involontaires».

la bruyère, Les Caractères ou Les Moeurs de ce siècle

«Solo amamos por entero una vez: la primera. Los amores que siguen son menos involuntarios».

la bruyère, Los caracteres o Las costumbres de este siglo

Preámbulo

He dedicado este monótono y vacío invierno a escribir una historia. La he escrito para deleitarme, sin pensar en mi propia soberbia ni modestia, sin considerar los sentimientos de nadie, sin preocuparme por herir o impactar a los vivos y sin escrúpulos al hablar de los muertos.

El mundo, me consta, está cambiando. No me es indiferente la revolución en la que de repente nos hemos visto envueltos, ni la magnitud de la inundación que amenaza con sumergirnos. Pero ¿qué puedo hacer? En el desconcierto de la tormenta que nos rodea, me he refugiado por un tiempo en esta pequeña balsa hecha de recuerdos rescatados de mi memoria. He intentado conducirla hacia ese tranquilo refugio artístico en el que todavía creo. He tratado de evitar algunas rocas y bancos de arena que custodian su entrada.

Este relato de lo que me sucedió durante el año que pasé en un colegio de Francia parece tomar forma de historia, una historia muy corta y sencilla, con dos o tres personajes y muy pocos capítulos. Solo tiene un único motivo, tiende a un único final, avanza deprisa e indefectiblemente hacia un final catastrófico. He filtrado la verdad, la he adaptado y, quizás, la haya alterado superficialmente, como se hace inevitablemente con todas las autobiografías. He condensado en unas cuantas páginas la historia de todo un año en el que mi vida estaba, si no en su plenitud, sí en su momento más pujante. Fue ese año en el que toda experiencia vital era nueva, o, por si los freudianos replican, el año en el que me volví consciente de mí misma, del amor y del placer, de la muerte y del dolor, y cuando cada reacción era tan inesperada, emocionante e involuntaria como la propia experiencia.

Conozco las dificultades que conlleva tal iniciativa. Sé, por ejemplo, lo meticuloso que debe ser el ajuste antes de que el necesario y seco esqueleto de los hechos pueda ser vestido con la carne cálida y palpable de la juventud, con color y movimiento. Por un lado, sé que la criatura puede volverse delgada y dura, mermar la emoción desde su estructura ósea, o, por el otro, a falta de esa estructura, puede perder su fuerza y pureza y desplomarse en la amorfa inconsistencia del sentimentalismo.

¿Cómo podría esperar éxito en tal intento? ¿Por qué iba a resistir el deseo de hacerlo?

***

El amor siempre ha sido la ocupación más importante de mi vida, es lo único que he considerado, no sentido, de suma importancia, y no pretendo ignorar que otros hayan conseguido tener éxito en esta experiencia. Pero en aquel momento era inocente, tenía la inocencia de la ignorancia. No sabía lo que me estaba sucediendo. No sabía lo que le había pasado a nadie. No era consciente, es decir, estaba más ensimismada de lo que podría volver a estarlo jamás. Tras esa primera vez, una parte de mí siempre se mantenía al margen, comparando, analizando, discrepando: ¿Es esto auténtico?¿Es sincero? El mundo de mis predecesores ya estaba ahí antes que yo, mostrándome, por así decirlo, sus vivencias. ¿Era realmente mía esta puñalada en el corazón, este éxtasis, o simplemente lo había leído en algún sitio? Para cada sentimiento, cada vicisitud de mi pasión había citas de poetas que brotaban en mi mente. Shakespeare, Donne o Heine tenían la frase perfecta. Quizás reconfortante, pero también desafiante. Ningún acto espontáneo parecía nunca propio. Por cada herida vertiendo sangre, siempre había una parte de mí que sonreía y se mofaba: «¡Literatura! ¡Pura literatura! ¡No hay de qué preocuparse!». Y entonces añadía: «¡Aunque también se estaba burlando Mercucio cuando murió!».

Y no solo estaban los poetas para envenenar las fuentes de emoción, también estaban los psicólogos, los fisiólogos, los psicoanalistas, los Proust y los Freud. Era tremendamente interesante, esta abstracción de una misma de la escena, estas emboscadas, esperando y vigilando a las bestias merodeadoras, a las alimañas nocturnas, que salen arrastrándose de sus guaridas, que reconocen esto y aquello, que le dan nombre, cuyos hábitos les son familiares. Pero ¿qué queda de una misma tras esta renuncia a lo que le es propio? ¿No era yo un simple prado donde estos animales irresponsables daban rienda suelta a sus travesuras libremente? Tales pensamientos engendran rabia, repugnancia, cinismo y escepticismo, los antídotos venenosos del veneno de la pasión. Pero el veneno que actúa en una chica de dieciséis años —al menos en una chica romántica y sentimental como yo era— no tiene antídoto, y una previa inoculación no habría mitigado la gravedad de la enfermedad. Tierra virgen, tan importante para ella como el sarampión para los isleños del Mar del Sur: cuestión de vida o muerte.

¿Cómo iba a saber lo que me ocurría? No había instrucciones en ningún lado. Es cierto que los poetas (incluso por aquel entonces consultaba a los poetas) tenían una manera de hablar que a veces arrojaba luz a la situación de forma extraña. Pero yo pensaba que aquello debía ser una ilusión o un accidente. ¿Qué iban a tener en común esos hombres y mujeres adultos, y sus correspondientes aventuras románticas, con una niña como yo? Mi caso era tan diferente, tan inaudito. En realidad, nadie había oído hablar de aquello, excepto como una broma. Sí, la gente solía hacer alusiones burlonas a los «enamoramientos de colegiala». Pero yo sabía muy bien que mi «enamoramiento» no era una broma. Y, aun así, tenía un sentimiento inquieto que, aun no siendo una broma, era algo de lo que avergonzarse, algo que ocultar desesperadamente. Supuse que no era cuestión de reflexionar, no pensé que mi pasión fuese censurable, era demasiado ignorante para eso, sino cuestión de instinto, un instinto profundamente arraigado, que durante toda mi vida me ha mantenido alejada de cualquier tipo de revelaciones, lo que me prohibía muchos de los placeres físicos más puros y toda expresión literaria. ¿Cómo puede una bañarse sin desnudarse o escribir sin dejar al descubierto la propia alma?

Pero ahora, tras muchos años, la urgencia de confesar me sobrepasa. Déjenme satisfacerla. Déjenme hacer una ofrenda al altar de la… ausencia. Los ojos que podrían haberme entendido estaban cerrados. Y, además, no es mi alma, sino la de una remota chica de dieciséis años.

¡Una última ofrenda para los dioses! ¡Que me permitan no profanar un recuerdo tan peculiar y hermoso!

I

Mi reserva, mi recelo contra todo exhibicionismo era también, sin duda alguna, cuestión de herencia y educación. ¿Quién de nosotros hizo alguna vez en casa alusión a los sentimientos o intentó expresarlos? Pero no me cabe duda de que los teníamos, y tan intensos como el resto. Éramos una familia victoriana, y, a pesar del agnosticismo casi militante, estábamos adheridos, sin el más mínimo tinte de escepticismo o hipocresía, a los ideales de la época: el deber, el trabajo, la abnegación, la severa represión de lo que se llamaba autosatisfacción, el horror y el terror de serles infiel a las normas vigentes. A mi padre, un hombre de ciencia que ocupaba su tiempo investigando una o dos leyes de la naturaleza con una paciencia heroica y una independencia de criterio rigurosísima, ni se le habría pasado por la cabeza someter las leyes de la ética al mismo criterio.

Mi madre, de la que todos sus hijos habíamos heredado un ferviente amor por la literatura, quien me leía en voz alta Tom Jones cuando tenía quince años (yo no entendía ni una décima parte, ajena como estaba al lado físico de la naturaleza humana) y que se sabía la mayoría de los versos isabelinos más o menos de memoria, tenía el gran talento de mantener las experiencias a raya. Era su abundante vitalidad, creo, la que le hacía disfrutar de la sangre y brutalidad de esos atrevidos autores. Pero los admiraba desde detrás de un muro de principios y moralidad que la mantenía a salvo de entrar en peligroso contacto con su violencia. Su propia vitalidad, sin duda, nunca la molestó.

Casada a los dieciocho años y madre de trece hijos, era, imagino, totalmente ajena a sus sentidos. Para una persona tan sumida en la literatura, estaba extrañamente desprovista de psicología y, curiosamente, no era consciente del resto de personas. Nunca tuvo conocimiento de lo que estábamos haciendo o pensando ninguno de sus hijos, ni de las obvias conspiraciones de naturaleza violenta que se podrían producir, y de hecho se producían, en sus narices sin que ella tuviera el más mínimo ápice de sospecha. Su amor por la poesía era claramente parte de su sensibilidad por la música. Fue por su sonido que le perdonó a regañadientes a Milton sus abominables doctrinas y que aprendió de memoria El paraíso perdido. Pero creo que la mayor pasión de su vida eran los asuntos públicos. Aliada por nacimiento y matrimonio con la aristocracia de familias angloíndias, hija y esposa de grandes administradores, heredó un gran interés en el arte de gobernar, estaba en su sangre, interés que fue apoyado por todas las circunstancias de su vida.

Estoy intentado explicar que, aunque mi hogar era muy rico en influencias intelectuales de toda clase, había en él una curiosa, casi anómala, carencia, es decir, un sentido insuficiente, de humanidad y arte. Con todo su amor por la literatura, la música y la pintura, con toda su auténtica inteligencia, creo que, quizás, mi madre nunca llegó a disfrutarlas, tan solo estaban en su mente. Quizás era incapaz de sentir la iluminación mística. Hablando claro, se rodeó de objetos feos: su mobiliario, sus pinturas, su ropa, todos fueron escogidos, no ya sin interés, sino sin gusto. Era incapaz de apreciar y distinguir las comidas y los vinos. Aunque vivíamos cómodamente, hecho que se correspondía con nuestra sólida posición social, nuestra educación carecía del elemento sensual. Recuerdo haberme dado cuenta de esto comparando a mi madre con su única hermana, nuestra tía E., que no tenía la capacidad mental de mi madre, pero era capaz de percibir el arte hasta en la punta de los dedos de sus preciosas manos, y creó a su alrededor una atmósfera de ordre et beauté, luxe, calme et volupté 1. No, no eran solamente la inevitable confusión y las restricciones en una familia con diez hijos las que hacían que nuestra familia fuese tan diferente. Era algo mucho más fundamental que eso.

Pero esos elementos ausentes que en mi infancia ansiaba instintivamente no me serían concedidos hasta mucho tiempo después, hasta quizás demasiado tarde, cuando asimilarlos ya no era posible sin una intensa sacudida y quizás sin una intoxicación permanente de todo mi ser.

Cuando tenía unos trece años, mi madre me mandó a un internado de considerable reputación en aquel entonces que estaba situado cerca de donde vivíamos, a las afueras de Londres, donde todavía se conservaba el encanto de las casas georgianas, de los amplios jardines, de los frondosos cedros y de los arbustos en flor. Una eminente mujer perteneciente a la doctrina metodista dirigía la escuela. Antes de mandarme allí, mi madre les explicó nuestros respetables puntos de vista ateos e hizo prometer a miss Stock que no intentaría convertirme. Así lo hizo, y cumplió su promesa conscientemente. Nunca me habló personalmente de religión, pero yo percibía la sofocante atmósfera religiosa. Tuve la oprimente sensación de sentirme una marginada, una paria. Sentía el asombro y la reprobación de mis tres compañeras de dormitorio cuando me metía en la cama valientemente sin arrodillarme para rezar ni para fingir que rezaba. Durante los primeros trimestres, al girar cualquier esquina del camino del jardín, me solía preguntar alguna chica mayor por qué no amaba a Jesús, cosa que me avergonzaba profundamente. Asistí a los rezos, a catequesis. Los domingos iba dos veces a la capilla. Escuché charlas incesantes sobre la sangre de nuestro Salvador, sobre la atroz necesidad de salvar nuestra alma, sobre caer en cualquier momento en el temible abismo si no corríamos a refugiarnos bajo el himno cristiano Rock of Ages. Las tentaciones parecían acosar a estas personas por todos lados. Vivían con el incesante terror de caer en el pecado.

¿Pecado? ¿Qué era el pecado? Claramente, se tejía en la oscuridad un misterioso horror del que las chicas de mente pura debían apartar sus pensamientos, pero muy cerca se hallaban suficientes peligros como para caminar con extrema cautela; obstáculos de los que una no podría escapar de no ser por la ayuda de Dios. Yo tuve que arreglármelas sin todo ello, pero era muy cautelosa y concienzuda por naturaleza. Aun así, una nunca podía estar segura. Estaba el terrible crimen de «la mentira», tan difícil de reconocer, tan fácil de cometer. Si asegurabas haber leído un libro y no habías buscado el significado de cada palabra que no entendías: ¡mentira! Se convocaban unas catequesis especiales donde te decían que estabas «medio muerta mental, moral y espiritualmente», y a tus compañeras les pedían que rezaran por ti. Esto no me ocurrió a mí en persona, pero estos episodios me encolerizaban y me ponían nerviosa en extremo. Me habría disgustado someterme a reprobación pública, pero me habría disgustado aún más ser expulsada, y vivía en un estado de terror perpetuo.

El hecho de que después de uno o dos años encontrara una amiga no hizo que mis miedos menguaran, al contrario; pero me ayudó a soportarlos. Descubrimos… ¿Cómo descubrimos, tras innumerables y prudentes tanteos del terreno, que ambas éramos agnósticas? Lucy, además, contaba con el mérito de haberse convertido en agnóstica por iniciativa propia. ¡Ah! ¡Qué gran alivio! Aquí había alguien que se rebelaba como yo, que también leía a Shelley en secreto, que entendía que alguien dijese que Prometeo era superior a Cristo. Y entonces, con más audacia, nos aventuramos más allá. Hablamos de temas aún más peligrosos: el amor, el matrimonio… ¿Debíamos amar? ¿Debíamos casarnos? ¿Cómo debían ser nuestros héroes? ¿Y nuestros ideales? Y ese misterio extraordinario, tentador, prohibido que sentíamos rondando en todas las mentes adultas, ¿qué era? De alguna vaga manera sabíamos que nunca llegaríamos a entender nada hasta que entendiésemos eso. Pero ¡oh! ¡Qué inocentes, qué ignorantes éramos! ¡Qué curiosidad la nuestra sin dirección, sin indicaciones acertadas! ¡Qué lejos de descubrir el camino correcto, incluso de sospechar de su existencia! Pero, aun así, sabíamos que nuestras conversaciones eran extremadamente peligrosas como para que la suma cautela fuese suficiente. Nos sentíamos como dos conspiradoras y temblábamos de miedo si una maestra se nos acercaba de improviso. ¿Nos habría escuchado? Seguro que sí. Lo podíamos ver en su cara. Nuestras conciencias estaban cargadas de culpa. Si se convocaba una catequesis especial, asistíamos con temblor en las piernas y espantosa aprensión.

Aun así, escapamos. Mi estancia en aquella escuela se terminó sin desastres, y cuando miss Stock me dijo adiós, me comentó, mirando por encima de sus lentes con la suave benevolencia que la caracterizaba en los intervalos de las catequesis especiales:

—Me temo, querida, que no has sido muy feliz aquí. ¿Me podrías decir por qué? ¿Tienes queja de algo?

—¡No! ¡Oh, no! ¡No!

11N. de la E.: En francés en el original: «orden y belleza, lujo, calma y placer».

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)