9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Possessing Her

- Sprache: Deutsch

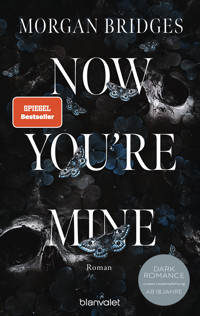

Ein Mord hat sie zusammengebracht, nur der Tod kann sie trennen: Der Auftakt der gehypten Dark-Romance-Dilogie!

Calista ist verzweifelt: Ihr Vater wurde nach einem Gerichtsprozess getötet und der eigens von ihr engagierte Detektiv liefert keine brauchbaren Hinweise auf den Täter. In ihrer Not wendet sich Calista an Hayden, den skrupellosen Anwalt, der ihren Vater hinter Gitter bringen wollte. Er nimmt den Auftrag an und ist plötzlich immer an ihrer Seite, wenn sie Hilfe braucht. Die Anziehung, die von ihm ausgeht, macht Calista wehrlos, und sie kann gar nicht anders, als sich in ihn zu verlieben. Was sie nicht weiß: Hayden ist ihr Stalker – und das ist nicht sein schlimmstes Geheimnis ...

Touch her and die: Stalker-Romance at its best!

Das »Possessing Her«-Duett endlich auf Deutsch – fesselnd, bedrohlich und verboten sexy!

Band 1: Once You're Mine

Band 2: Now You're Mine

Bei diesem Buch handelt es sich um Dark Romance mit einer Leseempfehlung ab 18 Jahren. Im Buch sind Triggerwarnungen enthalten.

***Mit Farbschnitt nur in limitierter Auflage.***

Spice-Level: 3 von 5

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Buch

Calista ist verzweifelt: Ihr Vater wurde nach einem Gerichtsprozess getötet, und der eigens von ihr engagierte Detektiv liefert keine brauchbaren Hinweise auf den Täter. In ihrer Not wendet sich Calista an Hayden, den skrupellosen Anwalt, der ihren Vater hinter Gitter bringen wollte. Er nimmt den Auftrag an und ist plötzlich immer an ihrer Seite, wenn sie Hilfe braucht. Gegen die Anziehung, die von ihm ausgeht, ist Calista wehrlos, und sie kann gar nicht anders, als sich in ihn zu verlieben. Was sie nicht weiß: Hayden ist ihr Stalker – und das ist nicht sein schlimmstes Geheimnis …

Autorin

Morgan Bridges ist eine erfolgreiche Dark-Romance-Autorin mit einer Vorliebe für Antihelden, schön geschriebene Worte und heiße Schlafzimmerszenen zum Rotwerden. Sie beschreibt Heldinnen, die sie so sehr inspirieren, dass sie am liebsten deren Platz einnehmen würde – zumindest in ihrer Fantasie. »Possessing Her« ist die erste Reihe der einstigen Selfpublisherin, die online viral gegangen ist und nun endlich auf Deutsch erscheint. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Dallas, Texas.

Das »Possessing Her«-Duett bei Blanvalet:

Band 1: Once You’re Mine

Band 2: Now You’re Mine

MORGAN BRIDGES

Once You’re Mine

Roman

Deutsch von Leena Flegler

Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Once You’re Mine«.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright der Originalausgabe © 2023 Building Bridges Publishing

Published by Arrangement with Podium Publishing Subco, LLC, El Segundo,CA 90245 USA

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Susann Rehlein

Umschlaggestaltung: © www.buerosued.de

Umschlagdesign und -motiv: © by Silviya Andreeva of Dark Imaginarium Art

Vignette: Adobe Stock/Illustrator hasan

JS · Herstellung: DiMo

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-33101-6V001

www.blanvalet.de

Liebe*r Leser*in,

dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findest du am Ende des Buchs auf S. 317 eine Triggerwarnung.

Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.

Wir wünschen allen das bestmögliche Leseerlebnis.

Morgan Bridges und der Blanvalet Verlag

Für alle, die meinen, von einer Romanfigur gestalkt zu werden, könnte sexy sein: Das ist euer Buch.

Kapitel 1

Hayden

Ich habe ihn umgebracht.

Der Senator war nicht der Erste und wird nicht der Letzte sein. Die Vorstellung befriedigt mich, wenn auch nur vorübergehend, wie eine flüchtige Flamme, die gleich wieder erlischt.

Genau wie meine Opfer.

Gerechtigkeit ist eine Geliebte, die mich ruft und mich in ihre Arme zieht, um mich zu ficken. Nur um mich hinterher fallen zu lassen wie eine leere Hülle.

Es regnet – leicht, aber unablässig, und jeder Zentimeter auf dem Friedhof ist nass.

Das Gras.

Die Grabsteine.

Die Gesichter der Trauernden.

Der Regen vermischt sich mit den Tränen der Menschen am Grab. Trauer sättigt die Luft wie dichter Nebel. Ich lasse zu, dass sie mich umweht, umfängt, mir Seelenfrieden beschert. Eine solche Ruhe empfinde ich selten. Die Beisetzungen meiner Opfer gehören zu den wenigen Gelegenheiten, bei denen ich sie verspüren kann. Deshalb gehe ich auch jedes Mal hin.

Um das Ritual abzuschließen.

Um ein Leben zu beenden.

Um für Gerechtigkeit zu sorgen.

Um neu anzufangen.

Ich lasse den Blick über die Trauergäste schweifen. Ein Meer aus Schwarz vor grünem Hintergrund. Ein Tintenfleck auf smaragdfarbener Weite. Sie stehen eng beieinander, um einander Trost zu spenden und Trost zu empfangen. Einige schluchzen leise, andere schniefen laut. Alle sind am Boden zerstört.

Mit einer Ausnahme.

Ausgerechnet diejenige Person, der es am schlechtesten gehen müsste, ist für die anderen der Fels in der Brandung. Allerdings nicht, weil sie nicht trauern würde, nein, sie hat den Toten geliebt. Aus tiefstem Herzen. Jeder Atemzug ist eine Anstrengung, als würde ihr die Luft abgeschnürt, und jedes Mal, wenn der Blick aus ihren braunen Augen an dem Mahagonisarg hängen bleibt, stößt sie ein kaum hörbares gequältes Wimmern aus.

Ohne Tränen zu vergießen.

Noch. Aber irgendwann weinen sie, so ist es immer. Noch ein Aspekt meines Rituals, den ich genieße.

Obwohl ich immer noch nicht verstehe, wie Leute um einen Verbrecher trauern können. Sie sollten erleichtert sein, dass es auf der Welt einen Unmenschen weniger gibt. Einen weniger, der unschuldigen Frauen und Kindern Gewalt antut. Vermutlich liegt es daran, dass sie sich nicht darüber im Klaren sind, welche Verbrechen der Verstorbene begangen hat. Wüssten sie es, stünde ihnen statt Trauer das Grauen ins Gesicht geschrieben.

Calista Green hingegen stellt eine schier exquisite Melancholie zur Schau.

Sie ist die typische Politikertochter: elegante Kleidung, makelloses Make-up, die langen dunklen Locken zu einer Hochsteckfrisur arrangiert, die ihre anmutige Halskontur betont. Was das Bild erst richtig abrundet, ist ihre Perlenkette, die sie zum Trost beiläufig berührt.

Als der einzigen verbliebenen Angehörigen gebührt ihr meine ganze Aufmerksamkeit. Nicht weil sie jung und attraktiv wäre – obwohl ich schon hirntot sein müsste, um das nicht zu erkennen. Oha, Galgenhumor. Der ist selten bei mir. Und amüsiert mich.

Nein – ich betrachte Miss Green ganz ungeachtet ihrer Schönheit. Meine Brust hebt und senkt sich im Takt mit ihrer, und ich neige mich leicht vor, sobald sie sich bewegt; sie ist diejenige, mit der ich im Augenblick verbunden bin.

Es hat fast etwas Poetisches und einen Schuss Ironie sowieso, dass ich jenen Mann umgebracht habe, der dafür verantwortlich war, dass das Leben durch ihre Adern pulst. Dass ihr Herz schlägt. Immer wieder richte ich meine Aufmerksamkeit auf das kaum merkliche Puckern an ihrem Hals.

Die meisten Frauen sind schwach und schutzbedürftig, allerdings nur im körperlichen Sinne. Emotional sind sie stark und leben viel mehr im Einklang mit ihren Gefühlen.

Ich habe Gefühle in mir weitgehend abgestellt. Vor allem die weicheren, die zarten: Verbundenheit und Mitgefühl. Ob sie sich nun in Zugewandtheit oder sogar in Liebe äußern. Wie auch immer man es bezeichnen mag: Gefühl führt zu Schwäche. Und die wiederum führt zu Schmerz und Leid. Mich interessieren die düsteren Emotionen. Sie bestimmen mein Handeln und sind mein Antrieb: Frustration, Zorn, Ekel. Leidenschaft auch.

Solche Gefühle kann ich erkennen und kontrollieren, sobald sie mich zu überwältigen drohen – wie es mitunter passieren kann.

Ich bin kein perfekter Mann, doch meine Absichten sind es.

Der Pastor fängt mit dem Gebet an, und alle neigen den Kopf. Alle außer mir. Und ihr.

Miss Green starrt lediglich geradeaus. Sie blinzelt nicht. Ihre Augen sind jetzt honighell. Ich sehe sie unverwandt an, und je länger es dauert, umso größer wird mein Interesse.

Worüber denkt sie nach?

Und wo bleiben die Tränen?

Der Pastor ist fertig mit der Anrufung eines unsichtbaren Gottes, und die Leute heben die Köpfe. Eine Frau mittleren Alters, die früher bei den Greens den Haushalt geführt hat, schlägt die Hände vors Gesicht. Der mollige Körper bebt unter heftigen Schluchzern. Ich könnte nicht sagen, ob sie echt sind oder gespielt.

Miss Green zweifelt die Echtheit der Tränen nicht an. Die junge Frau nimmt die ältere in den Arm, und ihre vollen rosa Lippen flüstern einen Trost, während sie der Haushälterin den Oberarm tätschelt, bis diese die Fassung wiedererlangt hat.

Der Pastor zeigt auf den Sarg und lädt alle ein, sich von dem Toten zu verabschieden. Der Erste, der ans Grab tritt, ist der Chauffeur der Familie. Er nimmt seine Mütze in beide Hände und neigt den Kopf. Nur kurz bewegen sich die Lippen – eindeutig kein Mann vieler Worte –, dann tritt er vom Grab zurück.

Ehe er zwischen den anderen verschwinden kann, macht die Tochter des Senators ein paar Schritte vor und nimmt seine Hand. Sie lächelt ihn an – mit Trauer im Blick, aber sie lächelt – und sagt etwas zu ihm, woraufhin der Chauffeur stolz die Schultern strafft. Die beiden gehen vertraut, ja freundschaftlich miteinander um.

Ich kneife skeptisch die Augen zusammen. Aus dieser Entfernung kann mich niemand sehen, und die Regel lautet, Abstand zu den Angehörigen meiner Opfer zu halten, trotzdem drängt es mich, näher heranzugehen. Der Wunsch ist übermächtig, das Bedürfnis, mehr sehen zu können, um die Situation besser zu verstehen.

Miss Green überrascht mich.

Sie ist diejenige, die vom Tod des Senators am ehesten betroffen ist, dennoch spendet sie Trost, statt welchen zu empfangen, und zwar nicht wahllos an irgendwen, sondern ans Personal – an Leute, die sie gar nicht wahrnehmen müsste.

Ich bin schon unzähligen Männern und Frauen aus der Oberschicht begegnet, und noch nie hatte jemand eine persönliche Beziehung zu denjenigen, die auf ihrer Gehaltsliste standen, jenseits der finanziellen Trennlinie, die besteht, seit Geld und Status in der menschlichen Kultur derart wesentlich wurden. Das wäre unter ihrer Würde gewesen.

Miss Green ist da anders.

Sie behandelt jeden so, als wäre er ein wertvoller Mensch.

Das ist verwirrend … und wohltuend. Sofern es denn echt ist.

Aber genau diese Echtheit nehme ich ihr nicht ab. Eine Beerdigung ist die perfekte Gelegenheit für eine Frau, Sympathiepunkte zu sammeln und Aufmerksamkeit zu heischen. Vielleicht hat sie deshalb noch nicht geweint.

Miss Green bereitet sich auf ihren großen Auftritt vor.

Das wiederum kenne ich. Das hab ich bei zahlreichen Gelegenheiten erlebt. Sie wird kein bisschen anders sein als alle anderen. Genau wie ihre Perlen wird sie ihre Selbstherrlichkeit zur Schau tragen.

Daher warte ich ab.

Mit jeder Person, die ans Grab tritt, wird meine Anspannung größer. Die artige Tochter mit einer einzelnen Lilie in der Hand, an die sie sich klammert, reicht jedem von ihnen die Hand und schenkt ihm ein paar Worte. Der Regen ist stärker geworden und treibt die Trauergesellschaft auseinander wie einen Schwarm Krähen, bis irgendwann niemand mehr da ist.

Bis auf eine Person.

Mit stoischem Gesichtsausdruck steht Miss Green da. Wasser tropft aus ihren regennassen Haaren auf ihre durchnässte Kleidung. Obwohl sie kein Publikum mehr hat, bleibt sie im schneidenden Wind am Grab stehen.

Ihre Reglosigkeit lockt mich näher, sie lockt mich näher. Ich stelle meinen Mantelkragen auf, damit mein Gesicht verdeckt ist, und gehe Stück für Stück auf sie zu. Nach außen sehe ich aus wie jemand, der ein Grab besuchen will. An jedem anderen Tag wäre das sogar wahr.

Ich habe getrauert.

Ein einziges Mal in meinem Leben.

Inzwischen bin ich nah genug dran, dass ich ihre Unterlippe beben sehe. Miss Green schlingt sich gegen die Kälte die Arme um den Leib. Sie hält noch immer die Blume in der Hand. Dann sinkt sie mit einem leisen, qualvollen Laut auf die Knie.

Und endlich kommen die Tränen.

Sie wirft den Kopf in den Nacken, bietet ihre nackte Kehle dar, und es juckt mir sofort in den Fingern. Mit geschlossenen Lidern und geöffneten Lippen schluchzt sie auf. Mitgefühl ist mir fremd, ansonsten würde ihr Schluchzen mir das Herz zerreißen.

Ich verspüre nur eine merkwürdige Enge in der Brust. Und sie wird unangenehmer, je länger Miss Green weint, je mehr Tränen sie vergießt.

Sie hat kein Publikum mehr, sie muss nicht mehr schauspielern. Sie ist nur mehr eine Tochter, die den Verlust eines Elternteils betrauert. Und zwar allein.

Miss Green hat tatsächlich gewartet, bis sie allein war, um wahrhaft zu trauern. Mit dieser Wendung habe ich nicht gerechnet. Ihr Verhalten weicht eindeutig von der Norm ab.

Unter meine Verwirrung mischt sich Enttäuschung, und ich runzele die Stirn. Erstmals überhaupt empfinde ich bei einer Beerdigung nicht den Hauch von Genugtuung.

Diese Befriedigung wurde mir verwehrt und durch ein unangenehmes Gefühl ersetzt, das ich nicht benennen will, das ich gar nicht empfinden dürfte.

Trotzdem spüre ich es.

Und Miss Green ist der Grund.

Mit Gras und Schlammspritzern auf ihrer Kleidung steht sie auf und tritt langsam auf das Grab zu. Unter ihren heftigen Schluchzern zittert die Lilie in ihrer rechten Hand, dass sich davon Tropfen lösen.

Mit versagender Stimme flüstert sie etwas, was ich nicht verstehen kann. Sie drückt einen Kuss auf die Blüte und legt die Lilie dann zu den anderen Blumen auf dem Mahagonisarg. Anschließend macht sie sich gebeugt auf den Weg zu dem Wagen, der hinter dem Friedhofstor steht, steigt ein und verschwindet.

Nun bin ich an der Reihe. Ich schlendere auf den Sarg zu, blicke geringschätzig darauf hinunter und verziehe den Mund. »Du hast zu Lebzeiten für Leid gesorgt und jetzt sogar noch im Tod. Wenn ich könnte, würde ich dich glatt ein zweites Mal umbringen.«

Ich strecke die Hand aus und fahre mit den Fingerspitzen über die Lilie, an die sich Miss Green geklammert hat. Die Blütenblätter sind ebenso samtig, wie ihre Haut sich anfühlen dürfte. Ich nehme die Blume hoch, presse meine Lippen darauf, genau wie sie einen Moment zuvor, und atme tief ein. Mir steigt Blütenduft in die Nase, der sich in meiner Vorstellung mit dem Duft der Frau vermischt, die meine Gedanken beherrscht.

Sie ist ein Rätsel.

Ein Problem.

Eins, das ich lösen und dann ad acta legen will. Koste es, was es wolle. Andernfalls wäre der Preis, den ich zahlen müsste, meine geistige Gesundheit – das bisschen, was davon noch übrig ist.

Kapitel 2

Calista

»Welche Frage will jede Frau mindestens ein Mal im Leben hören?«

Ich halte mit dem Wischen inne und sehe Harper über den Tresen hinweg an, als hätte sie den Verstand verloren. Was wahrscheinlich sogar der Fall ist. Vollkommen egal, was sie sagt: Sie bringt mich jedes Mal aus der Fassung, so sehr, dass ich kein Wort mehr herausbringe und stattdessen rot anlaufe.

Ich mache mich auf das Schlimmste gefasst und rate, obwohl ich weiß, dass meine Chance bei etwa einem Prozent liegt: »Willst du mich heiraten?«

Meine Kollegin verdreht die Augen. »Ich liebe dich auch, Süße – aber warum kann ein Mann nicht einfach fragen: Willst du, dass ich vorbeikomme und dich zum Orgasmus lecke?«

»Ich glaube, ich habe gerade einen Schlaganfall«, wimmere ich.

Sie grinst mich an. Ihre grünen Augen und ihr Gesichtsausdruck sind raubtierhaft. »Ich meine doch nur – wenn mich einer das fragen würde, dann würde ich ihn sofort heiraten. Nachdem er mich geleckt hat.«

Harper erwischt mich jedes Mal eiskalt. Dass ich mir noch die Mühe mache, irgendwie souverän rüberzukommen, ist Bullshit, aber ich bin halt so erzogen worden. Man kann nicht die Tochter eines Senators sein und nicht auf seine Außenwirkung bedacht sein.

Jede verdammte Sekunde, ein Leben lang.

Ich hebe die Hand, um mir eine Locke hinters Ohr zu schieben, und erst in diesem Moment erinnere ich mich wieder daran, dass ich mir die Haare geflochten habe, damit sie mir nicht ins Gesicht fallen. Weil ich irgendeine Übersprunghandlung brauche, um nicht schreiend rauszurennen, berühre ich stattdessen die Perlenkette unter meinem T-Shirt. Als ich die glatten runden Perlen, jede vertraut und jede gleich, unter meinen Fingern spüre, atme ich langsam aus, und meine Nerven beruhigen sich wieder.

Die Tür geht auf. Harper dreht sich um und begrüßt unseren nächsten Gast, als hätte sie gerade nicht etwas Ungeheuerliches zu mir gesagt. »Hallo, Mr. Bailey! Wie geht es Ihnen heute?«

Der ältere Herr nickt knapp, schlurft auf uns zu und legt die faltigen Hände flach auf den Tresen. Dann starrt er mit gerunzelter Stirn zur Tafel empor, als müsste er überlegen – als würde er nicht sowieso tagtäglich das Gleiche bestellen. »Ich glaube, ich nehme einen Heidelbeermuffin und einen Kaffee. Schwarz.«

Harper schnappt sich einen Pappbecher und schreibt seinen Namen darauf. »Kommt sofort!«

Ich trete an die Auslage und schiebe die Glasscheibe zur Seite, nehme mit der Gebäckzange den größten Muffin heraus, schiebe ihn in eine Tüte, die neben der Kasse landet. Ein paar Tasten getippt, und ich teile Mr. Bailey die Summe mit. Als er mir die Scheine überreicht, lege ich sie mit der Seriennummer in der immer gleichen Ausrichtung in die Kasse.

»Wenn diese Muffins nicht die besten in der Stadt wären, würde ich hier gar nicht mehr herkommen, das sag ich euch«, brummelt der Mann.

Damit hat er nicht unrecht. Die Kuchen im Sugar Cube sind die besten weit und breit und zudem der Grund, warum ich noch nicht verhungert bin. Wie auch, wenn mein Chef erlaubt, dass ich mir während der Schicht das eine oder andere nehmen darf.

»Und hier Ihr Wechselgeld«, erwidere ich. »Einen schönen Tag!«

Anschließend greife ich zum Desinfektionsmittel und verteile es auf meinen Händen.

Geld ist widerlich, und zwar in jeder erdenklichen Hinsicht. Trotzdem brauche ich es dringend.

Mr. Bailey schnaubt, nimmt sich sein Frühstück und schlurft damit zu einem Ecktisch, auf dem die Tageszeitung für ihn bereitliegt. So ist es jeden Tag: Er setzt sich, nimmt die Zeitung zur Hand, doch erst schaut er zu mir her. Ein knappes Nicken zum Dank, dann reißt er den Blick von mir los und wendet sich der Zeitung zu.

»Also, wo waren wir stehen geblieben?«, fragt Harper.

Ich hebe die Hände zu einer Geste der Kapitulation. Der Zitronenduft des Desinfektionsmittels kitzelt mich in der Nase. »Ich will das Gespräch gar nicht fortführen.«

»Hast du ein Glück, dass gerade jemand reinkommt«, flüstert sie mir zu. »Willkommen im Sugar Cube«, sagt sie in normaler Lautstärke zu unserem nächsten Gast. »Womit kann ich Ihnen an diesem herrlichen Morgen dienen?«

Der Blick des Mannes ist auf mich gerichtet, und ich winke ihm verlegen zu. »Der ist meinetwegen da«, erkläre ich Harper.

»Und mit welcher Absicht?« Sie gafft den Mann – Freizeitkleidung, ausdrucksloses Gesicht – vollkommen schamlos von Kopf bis Fuß an. »Geschäft oder Vergnügen?«

»Geschäft.«

»Könnte doch beides sein!«

Ich atme angestrengt aus. »Nein, könnte es nicht. Es dauert hoffentlich nicht lange.«

»Keine Sorge.« Sie winkt ab. »Bis zum Mittagsandrang ist ja noch ein bisschen Zeit.«

Ich lege für die Pause die Schürze ab und wische mir die Hände an der Jeans ab. »Guten Morgen, Mr. Calvin. Kommen Sie, hier entlang.«

Der Mann geht hinter mir her zu den Plätzen, die am weitesten von Mr. Bailey entfernt sind. Und von Harper. Sie mag meine beste Freundin sein – meine einzige Freundin –, aber Einzelheiten zum Mord an meinem Vater will ich nun wirklich nicht mit anderen teilen. Ich begreife doch selbst kaum, was da passiert ist. Die Beerdigung ist inzwischen vier Wochen her. Und ich habe einen Privatdetektiv engagiert.

»Haben Sie etwas herausgefunden?«, frage ich leise und beuge mich zu ihm vor, als wir an dem kleinen Tisch sitzen.

Der Mann schüttelt den Kopf. »Dieser Fall ist eindeutig schwieriger als ursprünglich gedacht. Ihr Vater war ein hochrangiger Politiker, also dachte ich mir schon, dass es schwierig wird – aber so schwierig … Keine Ahnung, ob ich seinen Mörder jemals ausfindig machen kann.«

Mir bricht das Herz. Die Scherben klirren gegen meine Rippen und zerstechen mir die Eingeweide. »Mein Vater war der letzte Angehörige, den ich noch hatte. Ich muss wissen, wer das getan hat. Bitte helfen Sie mir, den Mörder vor Gericht zu bringen.«

Ich blinzele meine Tränen weg, während der Mann sich am Kinn kratzt. »Miss Green …«

»Sagen Sie Calista.« Ich lächele ihn verkrampft an. Mein Vater hat immer gesagt, um mit anderen in Kontakt zu kommen, müsse man über jedes soziale Gefälle hinwegsehen und sich selbst als Mensch aus Fleisch und Blut zu erkennen geben. »Wir arbeiten jetzt schon seit Wochen zusammen, und ich weiß Ihre bisherigen Mühen wirklich sehr zu schätzen.«

Die »Mühen« haben mich mein letztes Hemd gekostet. Bei Gericht mag der Name meines Vaters mittlerweile reingewaschen sein, doch seine Schulden habe ich geerbt. Erst die Anwaltshonorare und jetzt dieser Mann, der die Todesumstände ermitteln soll. Angesichts der Kosten bin ich nur noch einen Wimpernschlag von der Obdachlosigkeit entfernt.

Was durchaus ironisch ist, weil ich früher als Ehrenamtliche in einer Notunterkunft für Kinder und Jugendliche tätig war.

»Eine Spur gibt es noch, die ich verfolgen könnte«, sagt Mr. Calvin. »Allerdings müssten Sie meine Dienste für einen zusätzlichen Monat in Anspruch nehmen.«

Ich bemühe mich um Gelassenheit. »Das Honorar vom letzten Monat reicht dafür nicht? Vor allem wenn man bedenkt, dass Sie seither nichts herausgefunden haben?«

»Miss Green, ich werde nach Arbeitsstunden bezahlt, nicht nach Ergebnissen, die ich nicht steuern kann.«

»Verstehe … Und könnte ich Sie vielleicht gegen Monatsende bezahlen?« Als er die Augenbrauen hochzieht und die Lippen zusammenpresst, hebe ich flehentlich die Hände. »Ich hab mir hier bereits mehr Schichten geben lassen und mich noch auf weitere Jobs beworben. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit, um an das Geld zu kommen. Das ist alles.«

Der Mann bedenkt mich mit einem Blick, bei dem ich mich sofort kerzengerade aufrichte. »Sie kennen meine Konditionen. Zahlung im Vorhinein. Nicht verhandelbar.«

Sein Tonfall ist scharf. Ich kneife die Augen zusammen. »Und wie kann ich mir sicher sein, dass Sie wirklich nach weiteren Hinweisen suchen? Vielleicht kassieren Sie mich ja nur ab und unternehmen überhaupt nichts.«

Er steht auf. »Wenn Sie es sich anders überlegen sollten oder das nötige Geld zur Verfügung haben, wissen Sie ja, wie Sie mich erreichen. Auf Wiedersehen, Miss Green.«

Hin- und hergerissen starre ich zu ihm hoch: Soll ich ihn um Hilfe anflehen oder ihn ziehen lassen? Am Ende beiße ich mir auf die Lippe und bleibe sitzen. Ich hab das Geld nun mal nicht, und Heulen hilft mir nicht weiter.

Wer immer ihn auf dem Gewissen hat, hat mir alles genommen: nicht nur den liebevollen Vater, sondern auch meine Sicherheit – sowohl finanziell als auch physisch. Und obendrein meine Zukunft.

Harper lässt sich auf den freien Stuhl gegenüber fallen. Sie sieht mich besorgt an. »Das war eindeutig geschäftlich und kein bisschen Vergnügen«, stellt sie fest. »Ist alles okay?«

»Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht.«

»Willst du einen Cake Pop? Die heitern dich doch immer auf.«

Ich schüttele den Kopf.

»Verdammt.« Sie atmet scharf ein. »Wenn du nicht mal einen Cake Pop willst, muss es echt ernst gewesen sein. Hat dieses Arschloch dir irgendwie gedroht oder so?«

Ich schüttele erneut den Kopf. »Er hatte nicht die Infos für mich, die ich mir gewünscht hätte, und ich hab kein Geld mehr, um ihn weiter zu beschäftigen.«

»Ein Privatdetektiv. Pff. Der war aber auch dermaßen Klischee – mit seinem langen Trenchcoat und allem.« Sie rümpft angewidert die Nase. »Als würde ein Trenchcoat dabei helfen, dass man besser ermittelt.«

Sie bekommt ein trauriges Lächeln von mir. »Es ist Winter und eiskalt draußen. Die meisten Leute, die reinkommen, haben so etwas an.«

»Ändert nichts an meiner Überzeugung. Der Typ war ein Loser.« Sie beugt sich über den Tisch und nimmt meine Hand. »Vergiss ihn.«

»Muss ich wohl auch.«

Wenn ich meine Schuldgefühle nur genauso leicht vergessen könnte.

Kapitel 3

Hayden

Ich hasse Überraschungen.

Sie kommen ohne Vorwarnung, nötigen einen, die eigenen Pläne über den Haufen zu werfen, und verleiten einen zu Fehlern. Ganz zu schweigen von dem Durcheinander, das darauf folgen kann. In meinem Job kann ich mir das nicht erlauben, deshalb stelle ich ausgiebige Recherchen an.

Senator Green war ein Bilderbuchbeispiel dafür.

Bis ich so weit war, seinem Leben ein Ende zu setzen, wusste ich alles über ihn – bis hin zu den Namen seiner Hausangestellten. Und natürlich wusste ich auch über seine Tochter Bescheid.

Und jetzt hat Miss Green ihren Vater als Objekt meines Interesses ersetzt.

Sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ständig rufe ich mir ihr Verhalten in Erinnerung und seziere es, um es irgendwie zu verstehen. Leider weiß ich zwar eine Menge über sie, begreife aber immer noch nicht, warum sie so anders ist.

Oder weshalb ihre Tränen mich berührt haben.

Ich will dieses Problem loswerden – die Verwirrung und das Gefühl von Kontrollverlust, das sie bei mir ausgelöst hat. Umbringen will ich sie natürlich nicht, das wäre gegen meine Prinzipien. Was nicht für das Eindringen in ihre Privatsphäre gilt.

Im vergangenen Monat habe ich buchstäblich alles über sie herausgefunden. Und in dieser Zeit kam es mir vor, als hätte die öffentliche Calista Green plötzlich aufgehört zu existieren. Sie hat sich von sämtlichen sozialen Medien abgemeldet, sich an der Uni exmatrikuliert, und ihre einstige Wohnung gehört jetzt der Bank. Ohne Handy hinterlässt sie kaum noch digitale Spuren und verschwindet zusehends von der Bildfläche.

Seit dem Skandal rund um das Gerichtsverfahren ihres Vaters und seiner anschließenden Ermordung gilt sie zwar als Person des öffentlichen Interesses – was sie aber nicht mehr lange bleibt, wenn sie unaufspürbar ist. Doch für diesen Fall bin ich zum Glück gewappnet.

Aus diesem Grund hab ich ein paar Strippen gezogen, damit sie den Job im Sugar Cube bekommt. Das Café liegt in Laufweite ihrer derzeitigen Wohnung, was für sie praktisch ist. Viel wichtiger jedoch ist, dass es in der Nähe meines Arbeitsplatzes liegt. So kann ich ihr jeden Morgen zur Arbeit folgen und abends wieder zurück. Zum Glück geht Miss Green immer arbeiten, wenn es draußen noch dunkel ist.

Umso wichtiger, sie zu bewachen. Ich darf nicht zulassen, dass ihr etwas passiert, ehe ich das Rätsel, das sie umgibt, für mich gelöst habe.

»Zack, haben Sie diese Gesichtserkennungssoftware besorgen können?«, frage ich in mein Handy.

»Klar, Mr. Bennett. Ich kann alles besorgen. Sie kennen mich doch.«

Ich muss mir ein Seufzen verkneifen und ermahne mich, dass dieser Hacker das Beste ist, was man für Geld kriegen kann – nicht nur wegen seiner Fertigkeiten, sondern auch, weil er zu den wenigen Leuten gehört, auf die ich mich blind verlassen kann. »Gut. Bleiben Sie kurz dran.« Ich rufe meine Handykamera auf und mache ein Foto. »Ich will Infos zu diesem Mann.«

»Dieser Mann« ist die Überraschung, die mir heute die Laune versaut hat.

»Geht klar, Boss«, antwortet Zack, und für sieben Uhr früh klingt er mir ein bisschen zu wach. »Wird nicht lange dauern.«

»Sehr schön.«

Ich lege auf. Mein Blick ruht immer noch auf Miss Greens Gesicht. Wie schon seit geschlagenen fünf Minuten. Seit sie sich mit diesem Fremden im Sugar Cube zusammengesetzt hat. Ich verlagere das Gewicht, wobei die Unruhe durch mich hindurchschwappt wie Wasser. Wenn es nicht so auffällig wäre, würde ich sie glatt von einem der Tische des Cafés statt von draußen observieren, wo man für meinen Geschmack viel zu wenig sieht.

Seit dem Tag der Beerdigung habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, jeden ihrer Kontakte zu kennen, doch dieser Mann ist mir fremd. Er ist durchschnittlich groß, mit einer durchschnittlichen Figur, jemand, den man sofort wieder vergisst – aber er ist Teil ihres Lebens.

Deshalb vergesse ich ihn ganz gewiss nicht wieder.

Auch wenn ich nicht erkennen kann, worum es geht, kann ich Miss Green lesen wie ein offenes Buch.

Ihre Schultern sacken nach unten, und das Funkeln in ihren Augen erlischt, als der Mann etwas zu ihr sagt. Ihre Unterlippe fängt an zu zittern, wie immer, wenn sie gestresst und den Tränen nahe ist. Was immer er ihr gerade mitgeteilt hat, scheint äußerst unerfreulich zu sein.

Was es für mich umso spannender macht.

Ich rücke meinen Mantel zurecht, bleibe aber auf meinem Posten nicht allzu weit weg vom Caféfenster stehen. Ringsum tobt die Stadt, ihr Soundtrack besteht aus Hupen und den Gesprächen ihrer Bewohner. Doch ich bin einzig auf dieses eine Gespräch konzentriert.

Als eine E-Mail eingeht, surrt mein Handy, und widerwillig reiße ich den Blick von Miss Green los. Ich tippe ein paarmal auf das Display, und das Gesicht des Mannes erscheint. Eilig überfliege ich die Infos, die Zack mir geschickt hat.

Der Fremde ist also Privatdetektiv und heißt Phillip Calvin. Sie muss ihn schon vor der Beerdigung engagiert haben, sonst hätte ich über ihn Bescheid gewusst.

Was wollen Sie in Erfahrung bringen, Miss Green?

Wer Ihren Vater ermordet hat?

Sind Sie etwa auf der Suche nach mir?

Ich schiebe das Handy zurück in die Tasche und wende mich wieder den beiden zu. Calvin steht auf. Sie bleibt blass und niedergeschlagen sitzen. Was dazu führt, dass ich dringend mehr wissen will.

Als der Detektiv aus der Tür tritt, nehme ich die Verfolgung auf. Zig Fragen schießen mir durch den Kopf und sorgen für ein Pochen in meinen Schläfen. Als der Mann in eine weniger belebte Straße einbiegt, vibriert mein ganzer Körper vor Energie und dem Bedürfnis nach Antworten.

»Mr. Calvin?«, rufe ich laut.

Der Mann wirbelt herum und zieht die Augenbrauen hoch. »Kenne ich Sie?«

Ich schüttele den Kopf. »Nein, aber ich kenne Sie. In welchem Verhältnis stehen Sie zu Miss Green?«

Calvin kneift die Augen zusammen. »Von mir erfahren Sie nichts. So führe ich meine Geschäfte nicht.«

»Ab sofort schon.« Ich trete auf ihn zu, und sein Blick fängt an zu flackern. »Ich will sämtliche Informationen über die Tochter des Senators – und zwar jetzt.«

Der Mann schnaubt. Allerdings klingt es eher schwächlich als verächtlich – der Beweis dafür, dass sein Selbstbewusstsein angeknackst ist. »Lassen Sie mich in Ruhe.« Er zieht seinen Mantelaufschlag gerade so weit auf, dass ich die Waffe an seiner Hüfte sehen kann. »Ich warne Sie.«

Ich ziehe eine Augenbraue hoch. »Ach ja?« Meine Hand schnellt nach vorn, und meine Finger schließen sich um seine Kehle. Sein Keuchen verschafft mir ziemliche Befriedigung. Mit der freien Hand entwinde ich ihm die Waffe und schiebe ihm die Mündung in die Seite, was ihm ein Grunzen entlockt. Er rührt sich nicht mehr, hebt nur die Arme, um sich zu ergeben.

»Sieht fast so aus, als würde ich Sie warnen, Mr. Calvin.«

»USB-Stick«, stößt er mühsam hervor, »linke Tasche. Da ist ihre Akte drauf.«

»War doch gar nicht so schwer.«

Ich lasse ihn los. Der Mann holt ein paarmal tief Luft, wobei sich der Pistolenlauf tiefer in seine Rippen bohrt. Ich angele den USB-Stick aus seiner Tasche, und sobald er in meinem Besitz ist, lasse ich die Waffe sinken.

»Was immer Sie und Miss Green vereinbart haben, ist hiermit beendet. Von jetzt an übernehme ich die Ermittlungen. Sie werden sie nicht mehr kontaktieren, egal, aus welchem Grund. Wenn ich herausfinde, dass Sie noch mal mit ihr gesprochen oder ein Treffen vereinbart haben, bekommen Sie es mit mir zu tun – und dann wird die Sache erst so richtig spannend. Nicken Sie, wenn Sie verstanden haben, was ich gesagt habe.«

Er hat die Augen panisch aufgerissen und nickt.

»Sehr gut.« Ich lasse das Magazin heraus und entferne die Patronen, ehe ich ihm die unschädliche Waffe zurückgebe. »Denken Sie daran: Miss Green ist für Sie nicht mehr verfügbar.«

Und auch für niemanden sonst.

Bis ich herausgefunden habe, warum sie diesen Effekt auf mich hat, den ich mir nicht erklären kann.

Kapitel 4

Calista

Harper drückt meine Hand. »Sicher, dass du keinen Cake Pop willst?« Als ich erneut den Kopf schüttele, zieht sie seufzend ihre Hand zurück. »Okay.«

Die Tür geht auf, und im selben Moment wird aus einem schlechten Tag ein beschissener.

Ich verziehe das Gesicht, während Harper große Augen macht. »Wer ist das denn?«, fragt sie kaum hörbar.

»Noch so ein Arschloch im Trenchcoat.«

Der Mann trägt einen dunkelblauen Anzug, der ihm auf den athletischen, groß gewachsenen Leib geschneidert ist. Sein blütenweißes Oberhemd betont seine breiten Schultern, während die Seidenkrawatte die Länge seines Torsos unterstreicht. Über dem Anzug trägt er einen dunkelgrauen, knielangen Wollmantel, der im Augenblick aufgeknöpft ist, den Blick auf das kostspielige Outfit darunter freigibt und den Eindruck lässiger Eleganz verstärkt.

Doch die Eleganz verblasst im Vergleich zu seinem attraktiven Gesicht.

Er starrt mich schamlos an. Sein dunkles Haar ist leicht zerzaust. Eine schwarze Strähne fällt ihm in die Stirn. Die vollen Lippen sehen aus, als könnten sie sich jederzeit zu einem Lächeln verziehen oder aber ärgerlich zusammengepresst werden. Ersteres habe ich an ihm nie gesehen. Mit Letzterem habe ich reichlich Erfahrung.

Als Harper es schafft, den Blick von dem Neuankömmling loszureißen, grinst sie dreckig. »Der gehört mir.«

»Kannst ihn gern haben«, murmele ich zurück.

Aber da ist sie schon weg, eilt hinter den Tresen. »Guten Morgen, Sir. Willkommen im Sugar Cube. Was darf ich Ihnen Gutes tun?«

»Schwarzen Kaffee. Groß.«

Die Stimme ist genauso aufsehenerregend wie seine Erscheinung. Herrisch und trotzdem weich, wie Seide auf nackter Haut. Ich muss mich zwingen, aus dem Schaufenster zu blicken, obwohl alles in mir ihn angaffen will.

»Und Ihr Name? Für die Bestellung.«

Der Mann zieht eine dunkle Augenbraue hoch, als wollte er Harper zu verstehen geben, wie albern die Frage sei. Er ist schließlich derzeit der Einzige, der am Tresen ansteht.

»Bennett.« Er spricht die Silben überdeutlich aus.

Meine Kollegin grinst ihn unbeirrt an, und in ihren grünen Augen blitzt die Genugtuung über ihren kleinen Sieg. »Kommt sofort, Mr. Bennett.« Dann zückt sie mit bühnenreifer Geste ihren Edding und schreibt seinen Namen auf den Becher, als würde sie ihm ein Autogramm geben. »Noch einen Wunsch?«

Er schüttelt den Kopf, und die verirrte Haarsträhne rutscht ihm tiefer in die Stirn. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie Harper die Finger spreizt. Sie will gerade nichts lieber, als diese Strähne zurückzustreichen – diese Nachlässigkeit beseitigen.

Und seine Kleidung obendrein.

Wenn sie jetzt allein wären und Bennett bereit dazu, würde Harper ihm ganz sicher gestatten, sie über den Tresen gebeugt zu vögeln.

Und ich würde im Klo warten, bis sie fertig sind, und hinterher wie eine Blöde alles desinfizieren.

Werde ich wahrscheinlich sowieso. Ihre geilen Vibes oder Phero-Mach-mir’s sind wie eine Erkältungskrankheit: ziemlich eklig, und sie schlagen immer zum falschen Zeitpunkt zu. Wenn ich auch nur darüber nachdenke, halte ich sofort Ausschau nach den Putzmitteln am anderen Ende des Raums.

»Macht drei Dollar fünfzig«, sagt Harper und wartet, bis er seine Karte durch den Kartenleser gezogen hat, ehe sie sich um seinen Kaffee kümmert.

Unterdessen stehe ich auf. Bennetts Blick huscht zu mir, nur kurz, kaum eine Sekunde. Trotzdem gefriert mir sofort das Blut in den Adern.

Genau diesen Effekt hat die Eiseskälte, die er mit seinen blauen Augen ausstrahlt, seit unserer ersten Begegnung vor all diesen Monaten bei Gericht immer wieder auf mich gehabt.

Ich muss ein Schaudern unterdrücken, recke das Kinn und konzentriere mich stattdessen auf das Gebäck in der Auslage. Sobald ich hinter den Tresen gehuscht bin, halte ich den Blick gesenkt und wünschte mir, meine Schürze wäre ein Schutzschild gegen Bennetts durchdringenden Blick.

Als er sich am anderen Ende des Cafés an einen Tisch setzt, geht die Tür abermals auf, eine größere Gruppe kommt herein, und sofort bildet sich quer durchs Café eine lange Schlange. Die perfekte Ablenkung. Leider sind sie ungeduldig.

»Willkommen im Sugar Cube«, sage ich, »was darf’s für Sie sein?«

Nachdem ich mehrere Bestellungen aufgenommen habe und jeder neue Kunde unwirscher war als der vorige, lasse ich die Begrüßungsfloskel weg. Selbst mein schlichtes Hallo ist weniger herzlich und beschwingt.

Ich sehe den nächsten Gast an, und als ich ihn um seine Bestellung bitte, ersterben die Worte auf meiner Zunge. Mit seinem ungekämmten Haar und dem wilden Blick sieht er aus wie ein Grizzly, und seine Klamotten – Karohemd und löchrige Jeans – sind mit Flecken übersät. Unwillkürlich weiche ich zurück, als würde der Schmutz gleich über den Tresen hinweg auf mich überspringen.

Sehnsüchtig spähe ich in Richtung unserer Putzmittel.

Wenn ich ihm unauffällig, ohne dass es anmaßend wäre, einen Schwung davon mitgeben könnte, würde ich es glatt tun. Nur wüsste ich nicht, ob es einen Unterschied ausmachen würde. Ich weiß schließlich, dass es nicht mal mir selbst hilft, mich sauberer zu fühlen, ganz egal, wie oft ich mir die Hände desinfiziere.

»Ein Italian-BLT-Sandwich und einen schwarzen Kaffee«, sagt er. »Und zwar dalli.«

Sein Tonfall führt dazu, dass ich fahrig werde. Erschöpfung ist fast schon mein Normalzustand, die Angst jedoch ist neu. Harper drückt mir seinen Kaffee in die Hand, und eilig strecke ich mich nach den Pappmanschetten aus, Kaffee schwappt mir über die Finger. Mit einem leisen Aufschrei zucke ich zusammen, das kochend heiße Getränk kippt über den Tresen – und trifft auch den Gast.

Von der Kaffeemaschine sieht Harper besorgt zu mir her, als ich mir die Hand an der Schürze abwische. Es wird nicht gerade still im Café, aber ein paar Unterhaltungen ringsum treten unter dem Pulsieren des Blutes in meinen Ohren in den Hintergrund.

Der Mann schlägt wütend mit der flachen Hand auf den Tresen und beugt sich vor. Ich blinzele erschrocken zu ihm auf.

Auch wenn ich bis zum gewaltsamen Tod meines Vaters keinen meiner Jobs je lange gehalten habe, war mir durchaus bewusst, wie das normale Leben jenseits der geschützten Mauern unseres Anwesens aussah. Menschen durchlaufen Gefühle, positive wie negative, das kenne ich selbst auch. Doch diese Art von Verhalten ist nichts, was ich gewöhnt wäre.

»Was stimmt nicht mit dir, verdammte Scheiße?«, brüllt er mir ins Gesicht.

»Tut mir leid.« Dass ich mir die Finger verbrannt habe, spielt für den Typen keine Rolle. »Das war ein dummes Missgeschick, sorr…«

»Mir scheißegal!«

Während meine Unterlippe anfängt zu zittern, macht Harper stirnrunzelnd den ersten Schritt in unsere Richtung. Jetzt bloß keine Widerworte geben, sonst bin ich meine einzige Einkommensquelle los. Meine Hilflosigkeit und die Respektlosigkeit dieses Mannes machen mich gleichermaßen wütend.

»Entschuldigen Sie sich.« Die tiefe Stimme neben mir klingt vollkommen ruhig, aber auch düster und Unheil verheißend. »Sofort.«

Schlagartig wird es still. Nur die Geräusche von der Straße her sind noch zu hören. Es kommt mir fast vor, als wäre alle Luft aus dem Café gesaugt worden. Ich kann nicht atmen, und mein Körper zittert. Ich wende mich von der Bedrohung mir gegenüber zu der Bedrohung neben mir um.

Mr. Bennett.

Er steht so dicht neben mir, dass seine Körperwärme durch meine Kleidung sickert und meine Haut wärmt. Mir schießt die Röte ins Gesicht. Trotzdem kann ich den Blick nicht von ihm losreißen.

Er sieht nicht mich an, sondern fixiert den Gast vor uns. »Falls ich mich wiederholen muss, könnte es … unangenehm für Sie werden.«

Der Typ stammelt vor sich hin. Die Fassungslosigkeit steht ihm ins Gesicht geschrieben.

Bennett streift seinen Mantel ab und hält ihn mir hin. Wie benebelt und mit halb offenem Mund starre ich zu ihm hoch. Sein Gesicht ist ausdruckslos. Doch seine Augen … Sie sind gletscherkalt, zwei Scherben aus Eis, die zu einem tödlichen Schimmer aufpoliert wurden.

Wie in Trance greife ich nach seinem Mantel, und sein Duft steigt mir in die Nase. Eine Mischung aus Gewürzen und Minze, erfrischend und pur. Berauschend.

»Was soll das?« Der wütende Kunde verlagert das Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Dann beugt er sich abermals über den Tresen. »Wer sind Sie denn?«

Bennett blickt auf seinen Manschettenknopf. Mit seinen schlanken Fingern schiebt er ihn durchs Knopfloch; eine silberne Schlange mit einem Rubinauge ziert das Metall. Jede seiner Bewegungen ist ruhig, aber zielstrebig. Er drückt mir den ersten Manschettenknopf in die Hand, dann den zweiten, ehe er langsam die Hemdsärmel hochkrempelt.

Mit seinem Mantel über dem Unterarm und seinen Manschettenknöpfen in der Hand sehe ich gebannt zu, wie er seine Unterarme entblößt. Es kommt mir vor wie ein Striptease. Selbst Harper steht wie angewurzelt da, und ihr Blick ist auf Bennetts hypnotische Bewegungen gerichtet.

Mein Herz schlägt ungleichmäßig, trotzdem kann ich nicht wegsehen. Irgendwo tief in den Windungen meines Gehirns macht sich ein Gedanke bemerkbar: Ich hasse diesen Mann. Doch mein Verstand hat keine Chance gegen die Frau in mir.

Gegen die Frau, die den Anblick eines attraktiven und mächtigen Mannes genießt.

Vermutlich sind wir tief im Innern alle nur Tiere und kämpfen gegen unsere Urtriebe an – so wie ich mich seit dem ersten Augenblick dagegen gewehrt habe, mich zu dem Anwalt hingezogen zu fühlen.

»Was haben Sie denn vor?« Der Kunde kichert nervös. »Wollen Sie sich jetzt mit mir prügeln?«

»Wenn nötig«, erwidert Bennett nur.

»Die ist doch nur irgend so eine Tussi!«

»Da liegen Sie falsch.«

Bennetts Fäuste ruhen an seinen Seiten. Die Ärmel sind bis zu den Ellenbogen aufgekrempelt, und er neigt leicht den Kopf. Die Deckenbeleuchtung taucht ihn in Helligkeit, doch die Düsterkeit in seiner Stimme zerstreut jede Hoffnung, dass irgendetwas an ihm engelsgleich wäre.

Es sei denn, man vergliche ihn mit Luzifer …

Ich presse mir Bennetts Mantel vor die Brust, als mich eine Welle aus reinster Energie trifft. Sie geht von ihm aus, erwischt mich wie eine Windböe im Winter, und mir wird kalt bis ins Mark.

»Wenn Sie meinen …«, brummt der Kunde, der es noch nicht bemerkt hat.

Bennett nickt knapp. Ich weiche einen Schritt zurück. Seine Augen blitzen mutwillig, ehe seine Hand nach vorn schnellt und sein Gegenüber bei der Kehle packt.

»Scheiße!«, flüstert Harper ein Stück hinter mir.

Ich hätte wohl das Gleiche gesagt, hätte es mir nicht die Sprache verschlagen.

»Spinnen Sie?«

Bennett verstärkt seinen Griff und schnürt dem Gast die Luft ab. Seine Finger bohren sich in dessen Haut. Er zerrt ihn mit einem Ruck halb über den Tresen und hält ihn ein Stück darüber fest, während der Typ sich in Bennetts Hand krallt, um irgendwie Luft zu kriegen.

»Wenn das Nächste, was ich höre, keine Entschuldigung ist, dann war’s das mit Ihrer Zunge«, sagt Bennett mit vollkommen ruhiger Stimme. »Haben Sie mich verstanden?«

Ich schlucke trocken und bin bereit zu gehorchen, obwohl die Aufforderung gar nicht an mich gerichtet war. Genau das macht mir an dem Anwalt Angst: mein instinktiver Wille zu tun, was er sagt. Diesmal bin ich einfach zu bestürzt, um irgendetwas zu unternehmen – außer ihn anzustarren.

Der Typ zappelt in Bennetts Griff, und hinter ihnen murmelt jemand, vielleicht solle man die Polizei rufen. Der Typ wird fahl im Gesicht und hört schließlich auf, sich zu wehren. Erst da lockert Bennett den Griff. Allerdings nur so weit, dass der Mann Luft holen kann – und zwar wie durch einen Strohhalm.

Der Typ starrt mit hervorquellenden Augen und fleckigem Gesicht in meine Richtung. Ich muss mich zusammenreißen, um keine Grimasse zu schneiden, als er die trockenen, rissigen Lippen öffnet. »Tut mir leid.«

Er ist heiser und kaum zu verstehen, aber das war eindeutig eine Entschuldigung.

Ich nicke, auch wenn ich nicht weiß, ob ich die Entschuldigung damit anerkenne oder Bennett doch besser extra signalisieren soll, dass er ihn endlich loslassen muss. Nur dass Bennett den Mann mitnichten loslässt. Er zieht ihn stattdessen näher an sich heran.

»Wenn ich Sie hier noch ein Mal erwische, dann war es das letzte Mal.«