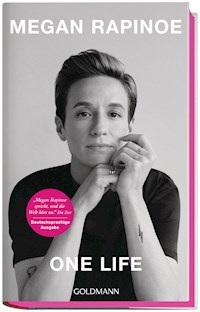

One Life - Gegen Diskriminierung und Rassismus. Mein Leben als Aktivistin und Fußballerin E-Book

Megan Rapinoe

8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

»An all die LGBTQIA+ Kids da draußen: Ich sehe euch. Ich höre euch. Und ich werde für euch kämpfen, mit jedem Atemzug.«

Megan Rapinoe: Fußballstar, Weltmeisterin, Olympia-Gold-Siegerin und furchtlose Kämpferin für die Rechte der LGBTQ-Community und für die Black Lives Matter-Bewegung. Ihr solidarischer Kniefall für den Schwarzen Football-Spieler Colin Kaepernik in 2016 ist unvergessen, ebenso ihre Kampfansage gegen Donald Trump. Für ihre Vision von einer gerechteren Welt erhebt Rapinoe ihre Stimme unermüdlich gegen Rassismus und Ausgrenzung, gegen Unrecht und Ungerechtigkeit. Nahbar und lebendig erzählt sie, wie sehr ihr Leben immer schon von mutigen Entscheidungen und dem Verteidigen ihrer Werte geprägt war. Und sie inspiriert ihre Leser*innen, wie alt sie auch sein mögen, in diesem einen Leben im eigenen Umfeld etwas zu bewirken und die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Fesselnd, inspirierend und auf Augenhöhe, erzählt von der Fußball-Ausnahmesportlerin Megan Rapinoe. Mit über 30 persönlichen Schwarzweißfotos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2023

Sammlungen

Ähnliche

Megan Rapinoe

ONE LIFE

Gegen Diskriminierung und Rassismus. Mein Leben als Aktivistin und Fußballerin

Erzählt für junge Leser:innen von Sarah Durand

Mit Emma Brockes

Aus dem amerikanischen Englisch von Heike Brillmann-Ede, Elke Link, Andrea O’Brien und Jan Schönherr

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

© 2023 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Die Originalausgabe erschien erstmals 2021 unter dem Titel

»One Life. Adapted for Young Readers by Sarah Durand« bei Razorbill,

Penguin Young Readers Group, a division of Penguin Random House LLC

All rights reserved including the right of reproduction

in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with Razorbill, an imprint of

Penguin Young Readers Group, a division of Penguin Random House LLC

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Aus dem amerikanischen Englisch von Heike Brillmann-Ede,

Elke Link, Andrea O’Brien, Jan Schönherr

Umschlaggestaltung: Geviert, Grafik & Typografie, unter Verwendung eines Fotos von ©gettyimages/ Gareth Cattermole – FIFA / Kontributor

Redaktion: Heike Brillmann-Ede

tp • Herstellung: UK

Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss

ISBN 978-3-641-27369-9V001

www.cbj-verlag.de

Für Sue,

die mich wieder zusammengeflickt hat und unbesiegbar machte. Ich kann nur hoffen, dich auf dieselbe Weise zu lieben.

Und Mammers,

für uns alle bist du das Zentrum des Universums

und die Mutter aller ungebetenen Ratschläge.

Und Dad,

für deine stille Kraft, dein ansteckendes Lächeln und die ungebetenen Ratschläge.

Und Rachy,

meine Schoßschwester und Komplizin in allen

Lebenslagen, danke für die ungebetenen Ratschläge.

Und Brian,

meine immerwährende Inspiration, danke für die ungebetenen Ratschläge.

Und Jenny,

danke für deine Herzenswärme und die ungebetenen Ratschläge.

Und Michael,

danke für dein großes Herz und die ungebetenen Ratschläge.

Und CeCé,

danke für deine unerschöpfliche Güte und die ungebetenen Ratschläge.

Und Austin,

unser Sonnenschein, du bist und bleibst unser Doodlebop, sogar wenn du ungebetene Ratschläge erteilst.

Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?

Sag mir, was hast du vor mit deinem einen wilden und kostbaren Leben?

Mary Oliver, »The Summer Day«

INHALT

Liebe 13-jährige Megan

Vorwort

1 Landleben

2 Starke Frauen

3 Training

4 Brian

5 Out

6 Unten

7 Chicago

8 Die einzige Lesbe im Team

9 Das Ende der Liga

10 London 2012

11 Olympique Lyonnais

12 Der Kampf um gleiche Bezahlung

13 Rio

14 Niederknien

15 Sue

16 Wohlverdient

17 Stürmen

Epilog

Danksagung

Liebe 13-jährige Megan,

erinnerst du dich noch daran, wie du in der Mittelstufe die Flure runtergelaufen bist, immer an den Fersen deiner Zwillingsschwester Rachael?

Sie schien dieses Siebte-Klasse-Feeling mehr draufzuhaben als du. Auch wenn sie sich genauso seltsam und wenig selbstbewusst gefühlt hatte wie du – sie zeigte es nicht. Also bist du dicht hinter ihr geblieben. So dicht, dass Rach eines Tages auf dem Schulflur plötzlich stehen blieb und du direkt in sie hineingerannt bist.

»Ich bin da«, sagte sie. »Du musst mir nicht überallhin folgen.«

Wenn du damals gewusst hättest, was du heute weißt, wärst du vielleicht ein bisschen mehr deiner eigenen Wege gegangen. Vielleicht hättest du verstanden, dass es vollkommen okay war, dass du nicht genau wusstest, welche Klamotten angesagt waren. Oder ob der Junge, der in der Klasse neben dir saß, süß war.

Vielleicht hättest du auch gemerkt, dass du lesbisch bist. Und lustig. Und kontaktfreudig. Und eine der besten Fußballspielerinnen in der Gegend.

Du hättest verstanden, dass die Beziehungen zu deinen Freunden und deinem Fußballteam Ecksteine in deinem Leben sein würden. Dass Verlieren und Gegnerschaft Herausforderungen waren, die dich stärkten. Dass der Erfolg dich ermutigen würde. Und dass Mut manchmal absolut notwendig sein würde.

Seitdem bin ich oft gefragt worden, warum ich mich geoutet hätte, warum ich mich dazu entschieden hätte. Die meisten Menschen dachten, ich sei homosexuell und dass ich mein Leben so führen könne, wie ich es wolle. Aber für mich war diese Entscheidung wichtig, wirklich wichtig für den Rest der Gemeinschaft, in der ich leben würde.

Wenn du dich nicht wohl dabei fühlst, Dinge anzusprechen, dann tue es nicht für dich, sondern für jemand anderen. Tue es für Menschen oder aus Gründen, die dir wichtig sind. Manchmal ist das größer als du selbst. Wenn du für andere stark bist, bist du selbst weniger verzagt.

Dich zu erkennen zu geben ist hart, aber das ist es wert.

Ich glaube nicht, dass jemand, der etwas laut ausgesprochen hat oder in einem mutigen Moment aufgestanden ist, das je bedauert hat. Denn das gibt Kraft und Selbstvertrauen, und es inspiriert. Nicht nur andere, sondern dich selbst.

Es ist jedoch hart, diese Lektionen schon in der siebten Klasse zu lernen.

Ich möchte dir davon erzählen, wie ich meine Lektionen lernte – von meinem heutigen Standpunkt aus. Dieser Standpunkt fühlt sich nämlich ziemlich gut an.

Dein Leben wird wunderbar sein. Du wirst alles in dich aufsaugen und alle großen Momente genießen wollen. Und du wirst an den weniger großen Momenten wachsen.

Denke immer daran, hochzuschauen und dich zu orientieren, wohin du gehen willst.

Herzlich

Megan

Das bin ich in der Mittelstufe.

VORWORT

Auf den folgenden Seiten werde ich viel über meine Kindheit im Norden Kaliforniens erzählen, über meine Zwillingsschwester Rachael, meine saukomische Mom und meinen durchgeknallten Dad sowie über meine Höhen und Tiefen in der US-amerikanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Du wirst mich wahrscheinlich als Fußballerin kennen. Und während ich deine Aufmerksamkeit genieße, möchte ich einige persönliche, politische und soziale Themen ansprechen, die mir wichtig sind und die nichts mit dem Sport oder meiner Familie zu tun haben.

Als Kind war ich klein für mein Alter. Oft gehörte ich nicht dazu, passte nicht rein. Und obwohl ich von klein auf sportlich war, fehlte es mir lange an Selbstsicherheit. Erst mit 18, auf dem College, merkte ich, dass ich lesbisch war! Meine Güte, so sonnenklar wie das war, bin ich immer noch sauer auf meine Familie, dass sie mich nicht früher mit der Nase draufgestoßen hat.

Wie fast alle in meiner Heimatstadt war auch meine Familie konservativ eingestellt, auch wenn das niemand an die große Glocke hängte. Mir wurde vermittelt, ich solle mich gegen diejenigen wehren, die andere piesacken, und ansonsten stets das Richtige tun – was bei meinen Eltern vor allem bedeutete, mir klarzumachen, wie gut wir es hatten. In unserer Familie gab es viele Kinder und wenig Geld, aber wir wuchsen in einem geborgenen, liebevollen Heim auf, und es mangelte uns an nichts. Zudem waren meine Zwillingsschwester und ich aufgeweckt, sportlich und in der Schule beliebt. Wir hatten es extrem leicht.

Und wir waren weiß. Es mag seltsam wirken, das so zu betonen, aber ich glaube, viele Weiße sind sich nicht bewusst, dass wir seit 400 Jahren mit eingebauter Vorfahrt unterwegs sind. Bei mir war es jedenfalls so. Erst nach dem College begann ich, die unterschwelligen Mechanismen von Macht und Politik zu verstehen und zu erkennen, was sich außerhalb meiner alltäglichen Erfahrungswelt abspielt.

Die Ausgangslage, die sich mir bietet, gründet sich auf einer Reihe von Aspekten in meinem Leben. Dazu gehört, wie ich aussehe, was ich repräsentiere und mit wem ich aufgrund meiner Sportart zu tun habe. Eine kleine weiße Frau, die Fußball spielt – selbst, wenn sie lesbisch ist und laut und sich die Haare pink färbt –, kommt in der Presse eben anders rüber als ein fast zwei Meter großer Schwarzer Football-Spieler mit einem Afro.

Bei mir hat es lange gedauert, bis ich so weit war. Manchmal kann es peinlich sein, Dinge laut auszusprechen. In ein Büro zu marschieren und mehr Geld zu verlangen – wie ich es mit meinen Teamkolleginnen gemacht habe – kann extrem unangenehm sein. Genauso unangenehm kann es sein, andere öffentlich wegen rassistischer Bemerkungen zu kritisieren. Menschen werden wütend, selbst wenn man sie nicht persönlich angreift. Es erstaunt mich immer wieder, wie leicht manche von ihnen gerade dann zornig reagieren, wenn die Kritik von einer Frau kommt. Als professionelle Sportlerin soll ich gefälligst nicht in der Öffentlichkeit fluchen oder zu viel über Politik reden. Nach einem Sieg soll ich nicht ausgelassen feiern. Ich soll auch nicht von mir selbst behaupten, dass ich etwas richtig gut kann, oder mein Interesse an Geld bekunden. Ich soll meine Popularität nicht verschwenden oder etwas tun, das meinen Reichtum und meine Position gefährdet. Männer machen Sport aus Leidenschaft und weil sie reich werden wollen. Von Frauen wird erwartet, dass sie es aus reiner Liebe zu ihrer Disziplin tun.

In den letzten vier Jahren habe ich eine Menge Fehler gemacht. Ich denke nicht gerade weit im Voraus, überlege mir also nicht schon im Vorfeld, was passieren könnte, wenn ich zu verschiedenen Themen politisch Stellung beziehe. Ich habe nicht auf dem Schirm, dass ich damit meine Firma riskiere oder dass Leute aus Florida bei meinen Eltern anrufen könnten, um zu fragen, was mit mir wohl nicht stimmt.

Aber eines habe ich von Anfang an verstanden: Wenn du ein kleines bisschen Macht hast, Spielraum oder Einfluss, dann solltest du andere daran teilhaben lassen. Ich glaube nicht, dass man dafür eine breite Plattform braucht. Es reicht schon, offen gegen Vorurteile Stellung zu beziehen, auch wenn man selbst nicht zu der Gruppe gehört, die gerade angegriffen wird. Oder es reicht, sich einfach mal die Zeit zu nehmen, über Trayvon Martin, Sandra Bland, Eric Garner, Philando Castile, Walter Scott, Tamir Rice, Michael Brown und unzählige andere Schwarze nachzudenken, die von der Polizei getötet wurden – und sich zu fragen, warum ich im Gegensatz zu anderen auch weiterhin zu Partys eingeladen werde, obwohl ich diese Namen in der Öffentlichkeit nenne. Manchmal hat das, was ich gesagt oder getan habe, einen Riesenwirbel ausgelöst. Wenn jemand im Leben jedoch so viel Glück hatte wie ich, ist es wohl das Mindeste, den Mund aufzumachen und die Dinge beim Namen zu nennen.

Es ist nämlich so: Je mehr man für andere einsteht, desto leichter fällt es, für sich selbst einzustehen. Fußball zu spielen ist meine große Leidenschaft und mein Beruf. Ich habe noch nie etwas anderes gemacht. Ich will spielen und ich will gewinnen. Und von dem, was ich und meine Mannschaft verdienen, möchte ich mir eine goldene Rolex kaufen, ohne mich dafür zu schämen. Ich finde es übrigens auch nicht schlimm festzustellen, dass ich zwar dankbar bin, dass mir dieses Talent und andere Vorteile in die Wiege gelegt wurden, aber den Leuten, die sich an mir und meinen Teamkolleginnen bereichern, keinerlei Dank schulde. Im Gegenteil: Sie sollten sich bei uns bedanken.

Als ich mit der US-Auswahl 2019 zum zweiten Mal die Weltmeisterschaft gewann, traten wir im ganzen Land zu einer Reihe von Freundschaftsspielen an. Das war eindeutig ein Siegeszug, doch viel mehr begeisterten mich in jenem Jahr meine Gespräche mit Unternehmer:innen, Wohltätigkeitsvereinen, Schulen und Colleges sowie die Einladungen zu öffentlichen Diskussionen mit anderen Feminist:innen und Aktivist:innen im Kampf für soziale Gerechtigkeit. Ich sprach darüber, wie wichtig es ist, dass Männer und Frauen das Gleiche verdienen, und wie wichtig es gleichzeitig ist, Sexismus, Rassismus und Homophobie öffentlich anzuprangern. Ich sprach auch über die Risiken eines solchen gesellschaftlichen Engagements. Vor allem aber sprach ich darüber, dass es cool ist, aktiv zu sein. Wenn du ein Tor schießt und 50.000 Menschen deinen Namen rufen, ist das ein überwältigendes Gefühl, aber meine Torvorlagen erfüllen mich mit ebenso großem Stolz wie meine eigenen Tore. Anderen die Möglichkeit zu geben, selbst das Tor zu schießen, ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger.

Ich bin nicht die beste Fußballspielerin der Welt, stehe jedoch ziemlich weit oben auf der Liste. Fußball ist mein Fachgebiet, da bin ich Expertin. Über alle anderen Themen weiß ich nicht mehr oder weniger als andere, und ich tue nichts, was andere nicht auch tun könnten. Wir alle verfügen über dieselbe Ressource: über unser eines, wertvolles Leben, das sich aus unseren alltäglichen Entscheidungen formt.

In diesem Buch erzähle ich von meinen Entscheidungen – angefangen bei dem Moment, als ich zum ersten Mal gegen einen Ball trat, bis zu einer Entscheidung im Jahre 2016, mit der ich meine Karriere aufs Spiel setzte. Und indem ich meine Geschichte erzähle, stelle ich hoffentlich auch die eine entscheidende Frage: »Was wirst du tun?«

1

LANDLEBEN

Meine Lehrerin, Mrs Walmart, mochte mich nicht. Ich war sieben Jahre alt, angezogen wie ein Junge, und hatte ihr die Zunge herausgestreckt. Das war nicht mein erster Verstoß, ich hatte bereits ein paar Vermerke wegen Störung des Unterrichts kassiert, und meine Eltern hatten sogar Post von der Schule bekommen. Meine Mutter wusste, dass ich gern mal über die Stränge schlug – keine Frage –, aber klar war für sie auch, dass ich in der Regel nicht allein die Schuld trug. Mrs Walmart war ziemlich launisch, und in weiser Voraussicht ließ sich meine Mutter zur Elternsprecherin wählen. So hatte sie mich besser im Blick und konnte beurteilen, ob die Lehrerin etwas gegen mich hatte oder ich mich grundlos danebenbenommen hatte.

In der ersten Klasse war ich ein emotionales Kind und hatte keine Ahnung, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen sollte. Aber erstaunlicherweise können Zwillinge Persönlichkeiten tauschen. Das geschieht nicht absichtlich, es passiert einfach. Wenn also eine von uns Position bezieht, versucht die andere instinktiv, das Ganze auszugleichen. In der Mittelstufe war ich die Stille, die sich hinter ihrer Zwillingsschwester Rachael versteckte, in der Grundschule war es genau umgekehrt gewesen. Und im Kindergarten (den wir so lange besuchten, bis meine Mutter sicher sein konnte, dass auch Rachael bereit war für die Schule) hatte immer ich für meine Schwester geantwortet – genauso wie bei uns zu Hause.

Meine große Klappe war sicher meinem Temperament geschuldet, sie erwies sich aber auch als ziemlich praktisch. Wir waren eine große, lebhafte Familie, in der man den Mund aufmachen musste, um gehört zu werden. Als Rachael und ich 1985 auf die Welt kamen, war unser großer Bruder Michael gerade zu seinem Dad nach San Diego gezogen, doch da waren immer noch unsere Tante CeCé, damals 15, die seit ihrem elften Lebensjahr bei meinen Eltern lebte. Zudem gab es unsere Schwester Jenny, acht, und unseren Bruder Brian, fünf Jahre alt – plus einen Haufen Leute aus dem engeren Familienkreis, die bei uns ein und aus gingen. Gleich nach unserer Geburt wohnte Moms Schwester Melanie mit ihrer Tochter Aleta eine Weile bei uns. Als wir in der Highschool waren, zog Grandpa Jack bei uns ein. Jahre später nahmen meine Eltern Austin auf, Brians Sohn, damals noch ein Baby, und zogen ihn groß.

So sind meine Eltern, sie kümmern sich um andere. Meine Mom Denise hat eigentlich nie etwas anderes gemacht. Sie war die zweitälteste von acht Kindern und das älteste Mädchen; ihre beiden Eltern waren Alkoholiker.

Als Mom und Dad sich kennenlernten, war sie 23 und schleppte ziemlich viele Altlasten mit sich herum: einen verbitterten Ex-Mann, zwei Kleinkinder, eine todkranke Mutter, die in Nevada lebte, und eine bald verwaiste neunjährige Schwester, die auch irgendwo leben musste. Das war eine Menge für einen Junggesellen, der gerade Arbeit suchte. Damals lebte Dad schon zehn Jahre in San Diego und hatte als kommerzieller Fischer, Autoverkäufer, Fahrer seines eigenen Tiefladers und Kranführer gearbeitet. Meine Mutter hatte als Kellnerin, Zahnarzthelferin und Büroangestellte bei einem Transportunternehmen gejobbt und kümmerte sich vor allem um ihre Mutter.

Als mein Dad Jim, 30 Jahre alt, meine Mom Denise zum Traualtar führte, akzeptierte er von Beginn an diese Gemengelage, während viele Typen sicher rasch das Weite gesucht hätten. Mein Dad traf völlig unvorbereitet auf jemanden wie meine Mom und ihre riesige katholische Familie – Mom hat 32 Cousins und Cousinen, und das sind nur die Verwandten mütterlicherseits! Auf eine junge Frau, die bereits harte Zeiten durchgemacht hatte. Moms Vater war Soldat gewesen und hatte seine Kinder oft verbal misshandelt, sie ständig kritisiert und zumindest seine Söhne auch mal verprügelt. Außerdem war er sehr häufig arbeitslos gewesen. Seine Frau, meine Großmutter, war zwar hart im Nehmen, aber mit ihrem Gehalt als Kellnerin acht Kinder großzuziehen war eine schier unmögliche Aufgabe.

Dad hingegen stammte aus einer stabilen Mittelschichtsfamilie, seine Mutter kümmerte sich um Heim und Herd, sein Vater war Feuerwehrmann. Er hatte nur einen Bruder, vielleicht zog ihn Moms Großfamilie deswegen so an. Das Chaos und der Lärm schreckten Dad jedenfalls nicht ab, im Gegenteil, hier fand er Wärme und Geborgenheit.

Meine Eltern haben eine Menge gemeinsam: Beide zogen in ihrer Kindheit aus anderen Landesteilen nach Südkalifornien. Ihre Väter waren Veteranen – mein Großvater väterlicherseits war im Zweiten Weltkrieg in Frankreich gewesen, Moms Vater hatte in Korea gedient. Erst viel später kamen Mom und ihre Geschwister darauf, dass ihr Vater womöglich unter einem nicht behandelten posttraumatischen Stresssyndrom litt, das sein Handeln erklären könnte.

Sowohl Mom als auch Dad sind entspannt und großzügig, sie arbeiten hart und haben einen extrem schrägen Humor. Doch am allerwichtigsten ist ihnen die Familie. Meine Mutter hat immer ein Bett frei, und Dad würde sein letztes Hemd geben, wenn jemand es braucht. Nach der Enttäuschung mit Bill, Moms Ex-Mann, verliebten sich ihre Geschwister sofort in Dad. »Ruf Jim an!« lautete die Losung in der Familie, wenn jemand Hilfe brauchte. Nach ihrer Hochzeit und Brians Geburt beschlossen sie, sich in Redding niederzulassen, wo auch Moms Schwestern wohnten. Ein Jahr später bekamen sie Rachael und mich.

Alle glauben, dass zwischen Zwillingen eine besondere Verbindung besteht, was auch stimmt, aber diese Verbindung gestaltet sich ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Weder kann Rachael meine Gedanken lesen noch ich ihre. Und es ist auch nicht so, dass ich einen Satz beginne und Rachael ihn für mich beendet oder umgekehrt. Zudem sehe ich meinen anderen Geschwistern viel ähnlicher als Rachael, vor allem meinem Bruder Brian – zumindest als ich noch klein war. Dennoch ist die Beziehung zwischen Zwillingen etwas ganz Besonderes. Allein die Tatsache, dass ich oft das Wörtchen »wir« benutze, wenn ich von mir selbst spreche, ist eigentlich ziemlich seltsam. (Da wir gemeinsam den Bauch unserer Mutter bewohnten, bezeichnen wir uns auch gern als Schoßschwestern – sorry!) Rachael ist die Erstgeborene, sie war exakt nach Fahrplan auf die Welt gekommen, im Gegensatz zu mir. Ich trödelte so lange herum, dass die Ärzte kurz in Panik gerieten. Es bedurfte eines heftigen Schubsers, um mich rauszuholen.

Zwillingsgeschwister sind wie ein Spiegel füreinander. Rachael ist meine geborene Verbündete, mein Resonanzboden, das Sicherheitsnetz, auf das ich mich hundertprozentig verlassen kann. Die ersten sieben Jahre meines Lebens, bevor man uns bei der Einschulung trennte, wich mir Rachael fast nie von der Seite. Egal, wie heftig wir uns stritten, steckte eine in der Klemme, eilte ihr die andere sofort zu Hilfe. Als wir noch ganz klein waren, musste Rachael einmal in ihrem Bettchen bleiben, als Strafe dafür, dass sie die heiße Herdplatte angefasst hatte. Kurze Zeit später wollte Mom nach ihr sehen und fand auch mich im Zimmer. Ich lag auf dem Fußboden und hielt Rachael durch die Gitterstäbe die Hand.

Wir wohnten in Palo Cedro, einer kleinen, fast ländlichen Gemeinde im Osten von Redding mit einem fantastischen Blick auf die Berge. Die Kleinstadt, in der rund 90.000 Menschen leben, liegt am oberen Ende des Sacramento Valley, zwei nervige Stunden Autofahrt entfernt vom Flughafen Sacramento – und eigentlich gibt es dort wenig zu tun. Im Sommer ist es heiß (als Mom mit uns schwanger war, musste sie sich und ihren dicken Bauch bei 46 Grad Celsius durch die Gegend schleppen), im Winter bitterkalt. Die Landschaft ist wirklich idyllisch, man kann dort viel Sport treiben und wandern, die Stadt selbst ist wenig bemerkenswert. Trotzdem liebe ich sie. Hier wohnen viele gute Menschen. Auch wenn ich mit den meisten politisch nicht übereinstimme, ist Redding nach wie vor meine Heimat.

Dort aufzuwachsen war super. Unser Haus in der Oak Meadow Road war typisch für die Gegend, eine blau gestrichene Ranch mit vier Schlafzimmern. Dazu gehörte über ein Hektar Land, und das Haus lag weit entfernt von der Straße. Wir hatten Katzen und Hunde. Unsere Nachbarn besaßen Pferde und Schafe. In der Nähe plätscherte ein Bach, und direkt gegenüber gab es eine leere Weide, auf der wir herumtoben konnten, bis meine Mutter in den Garten kam, sich die Zeigefinger in den Mund schob und uns mit einem gellenden Pfiff zum Abendessen rief. Wir hatten Freiheit, aber auch Grenzen. Endlos spielten wir Verstecken oder Krieger und fingen mit unserem Cousin Stevie Flusskrebse, bis wir zurück nach Hause liefen, wo das Abendessen schon wartete, meist von Dad zubereitet. Mein Dad erledigte alles, was rund ums Haus anfiel, während meine Mom für den Haushalt zuständig war, doch insgesamt waren die Aufgaben relativ gleich verteilt. Mom sorgte dafür, dass wir morgens aufstanden und zur Schule gingen, Dad kümmerte sich nach einem langen Tag auf der Baustelle ums Abendessen, Baden und Zubettbringen, während Mom die Spätschicht in Jack’s Grill abriss.

Einmal die Woche rief mein Dad »Restefest!«, woraufhin wir alle kreischten: »Wir hassen Restefest!« Mit »Restefest« bezeichnete er das Leeren des Kühlschranks – alle Überbleibsel mussten aufgegessen werden, und wenn uns das nicht passte, hatten wir eben Pech. Essen wegzuwerfen kam für meine Eltern nicht in die Tüte, und nicht mitzuessen war auch nicht drin. An den Abenden, an denen Mom noch nicht zur Spätschicht aufgebrochen war, versammelte sich die ganze Familie am Tisch. (Ich weiß noch, wie CeCé mir erzählte, dass sie ihr erstes Fertiggericht im College kaufte und total aufgeregt war, so was endlich mal probieren zu dürfen.) Das Abendessen war wichtig, es bot uns allen die Möglichkeit, uns über die Ereignisse des Tages auszutauschen, zu lachen und Spaß miteinander zu haben.

Natürlich haben wir uns auch gestritten. In Großfamilien denken immer alle, sie kommen besonders schlecht weg. Meine Schwester Jenny erinnert mich gern daran, dass sie und CeCé als Kinder stets das Unkraut jäten mussten, Rachael und ich aber nicht, was die beiden Älteren mit »Das ist total unfair!« kommentierten. Früher hat Jenny oft auf uns aufgepasst, damals waren wir fünf Jahre alt, und als ich einmal bockig war (will heißen: ihr vors Schienbein getreten habe), hat sie mich einfach über den Boden geschleift und mir dabei den Arm ausgekugelt. Daran erinnere ich sie gern von Zeit zu Zeit. Als Nesthäkchen hatten Rachael und ich natürlich bei allen einen Stein im Brett, und weil wir so niedlich waren, ließ man uns eine Menge durchgehen. Selbst als wir größer waren, galten wir immer noch als »die Babys«.

Ich hatte kein Problem damit, die Jüngste zu sein. Schon als Kind konnte ich eine Menge einstecken, aber auch gut austeilen. Es war nicht schlimm, dass mich andere herumkommandierten, versuchte aber jemand, nett zu mir zu sein, brachte mich das so richtig auf die Palme. War ich wütend oder verletzt, wollte ich auf keinen Fall, dass jemand das mitbekam. Ich brüllte und heulte zwar, rannte dann aber schleunigst auf mein Zimmer, wo ich blieb, bis ich mich wieder beruhigt hatte. Ganz selten konnte CeCé mich herauslocken, indem sie sanft anklopfte und fragte: »Meggie, alles okay?« Im Allgemeinen wollte ich keinen Trost.

Alle Kinder weinen. Doch die nackte Wut, die in mir losbrach, wenn ich die Fassung verlor, war eine ganz andere Nummer. Wenn Rachael sich über etwas aufregte, wollte sie sofort getröstet werden, während ich nichts beschämender fand, als vor anderen die Kontrolle über meine Gefühle zu verlieren. Irgendwann habe ich kapiert, dass ich lernen musste, mich zu beherrschen und meine Enttäuschung sowie Frust oder Wut in den Griff zu kriegen. Gefühle, mit denen ich 20 Jahre später fast täglich auf dem Spielfeld umgehen musste.

Für die anderen Mitglieder meiner Familie war ich eine echte Zicke. »Nise muss die Kleine in den Griff kriegen«, bekam meine Mom über Umwege von entfernten Verwandten zu hören, doch das ließ sie kalt. »Sie sind, wie sie sind«, sagte sie von ihren Kindern und gab allen mit auf dem Weg, dass ich in Ordnung sei und sie mich gefälligst in Ruhe lassen sollten. Und siehe da, man konnte praktisch die Uhr danach stellen: Kaum war eine halbe Stunde vergangen, kam ich aus meinem Zimmer und kuschelte mich auf Moms Schoß.

Meine Eltern akzeptierten uns Kinder so, wie wir waren. Damit meine ich nicht, dass wir alles durften. Zum Beispiel verabscheute meine Mom Schimpfwörter, und früher hat sie uns tatsächlich (was sie heute entsetzlich findet) bei solchen Gelegenheiten den Mund mit Seife ausgewaschen. Doch wenn es darauf ankam, waren meine Eltern frei von starren Vorstellungen. Sie ermutigten uns in dem, was wir taten und wie wir waren.

Meine Mutter nahm es gelassen hin, dass Rachael im Kindergarten sehr schüchtern war und so gut wie nie etwas sagte und dass ich herumbrüllte und in mein Zimmer abdampfte. Daher meinte sie nach einigen Tagen in Mrs Walmarts Unterricht, dass es eigentlich kein Problem gab. Sie reagierte ebenfalls entspannt, als ich mit fünf Jahren verkündete, ich wolle eine Kurzhaarfrisur wie Brian haben und ab jetzt nur noch Jungsklamotten tragen. Ich liebte meine Zwillingsschwester, mein Bruder Brian, fünf Jahre älter, war jedoch mein großes Vorbild – witzig, klug, fröhlich, beliebt, gesellig und sportlich-talentiert.

Mom nahm alles, wie es kam. Rachael behielt ihr langes Haar und trug weiterhin Röcke, ich lief herum wie ihr Zwillingsbruder. Wenn Fremde mich mit »Hey, Kumpel!« oder »Hey, Kleiner!« ansprachen, fand ich das superlustig und grüßte zurück, ohne den Irrtum aufzuklären. Mom war keine von diesen Müttern, die den kahlen Kopf ihres Mädchens direkt nach der Geburt mit einem Stirnband schmücken, damit ja keiner auf die Idee käme, ihr kleines Mädchen mit einem Jungen zu verwechseln. Oft sagte sie sogar: »Schau dir unseren kleinen Racker an, ist sie nicht süß?«

Unser Haus in der Oak Meadow Road in Redding, einer Kleinstadt in Nordkalifornien. Der Großteil der Familie lebt weiterhin hier in der Gegend. Redding ist und bleibt meine Heimat.

Mai 1986. Ich und Rachael im Alter von zehn Monaten auf dem Schoß unserer Mutter.

April 1987. CeCé ist für mich wie meine älteste Schwester. Rachael und ich mit CeCé beim Faulenzen.

Januar 1988. Rachael und ich waren immer unzertrennlich. Als wir klein waren, wichen wir uns nicht von der Seite.

Mit fünf Jahren sagte ich zu meiner Mutter, ich wolle so kurze Haare wie mein Bruder haben und nur noch Jungsklamotten tragen.

2

STARKE FRAUEN

Wir sind eine sportliche Familie, das sieht man uns an. Mein Vater ist klein und stämmig, meine Mutter schlank und kräftig. (Einer ihrer Lieblingssprüche lautet: »Sie hat meine Beine, und ich frage mich, wann ich sie endlich zurückkriege.«) Aber selbst im Vergleich zum Rest der Familie waren Rachael und ich von Geburt an überdurchschnittlich athletisch.

Schon sehr früh konnten wir aus unseren Bettchen klettern, und im Alter von vier Jahren fuhren wir, nach wenigen Versuchen, bereits ohne Stützräder Fahrrad. Wenn Brian uns einen Fußballtrick vorführte, konnten wir ihn kurze Zeit später perfekt nachmachen. Meine Schwester Jenny erzählt oft davon, dass sie beim Anblick ihrer im Garten herumrennenden kleinen Schwestern gedacht hat: Die gewinnen eines Tages Goldmedaillen.

Doch in dem Alter wollten Rachael und ich einfach nur herumtoben und Spaß haben, angesichts der Neigungen in unserer Familie verwundert es aber wohl niemanden, dass wir uns rasch dem Sport zuwandten. In unserem Garten stand eine riesige Eiche, um die herum wir unermüdlich Fußball spielten, kaum dass wir laufen konnten. Stundenlang spielten wir im Hof miteinander Basketball und liefen Slalom um die Kegel, die Brian auf dem Rasen verteilt hatte. Wenn wir nicht selbst Sport trieben, sahen wir uns Spiele im Fernsehen an. Football, Baseball, Basketball, Hockey – egal was, wir waren Fans. Mein Dad, der seine frühe Kindheit in Chicago verbracht hatte, stand auf die Chicago Cubs, Rachael und ich wurden schnell zu Chicago-Bulls-Fans. Basketball war unsere erste Liebe, und lange bevor wir unsere Zimmerwände mit den Plakaten der US-Siegermannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft der Frauen von 1999 dekorierten, hatten wir sie mit lebensgroßen Starschnitten von Michael Jordan vollgeklebt.

Fußball war meinen Eltern, die ansonsten alle Sportarten kannten, wohl am wenigsten geläufig. Mein Bruder Michael war begeistert von Baseball und Snowboarding, Jenny tanzte und war Cheerleaderin, CeCé spielte Volleyball. Nur Brian wählte Fußball, und als er zehn und wir fünf waren, spielte er in einer Lokalmannschaft namens The Mavericks. Rachael und ich trotteten ihm hinterher, wenn er zum Training ging, und beobachteten die Jungs mit Argusaugen. Wenn sie was Cooles machten, flitzten wir am Spielfeldrand auf und ab und versuchten, sie nachzuahmen. Irgendwann nahm man von uns Notiz. Im Alter von sechs Jahren wurden wir eingeladen, in der F-Jugend der Jungen mitzuspielen, ein Mädchenteam gab es nicht. Wir waren sofort dabei.

Ich war auf Anhieb begeistert. Vor dem Training am Samstagmorgen schlüpfte ich in die Mannschaftskleidung, und bis Mom und meine Schwester fertig waren, stand ich bereits in Schuhen, Stutzen und Schienbeinschonern in der Tür. Es sollte endlich losgehen!

In meiner gesamten Laufbahn als Spielerin war ich vermutlich nie wieder so dominant wie damals in dieser ersten Jungenmannschaft Anfang der 1990er-Jahre. Rachael und ich waren unschlagbar. Als wir Teenager waren, wurde der Spielerpool größer und die Kids wurden besser. Aber mit sechs, sieben, acht und neun war unsere Leistung auf dem Platz so viel besser als die der anderen, dass Fritz, unser Trainer, zu meinen Eltern sagte: »Sie werden eines Tages bei der Weltmeisterschaft antreten.«

Das Talent war uns beiden angeboren. Wir bewegten uns fließend, verfügten über eine instinktive Koordinationsgabe und hatten keine Angst vor Körpereinsatz. Unsere Kraft hatte aber auch viel damit zu tun, dass wir ständig gegeneinander antraten. Rachael und ich hatten von Brian und unseren älteren Cousins eine Menge gelernt, unsere härtesten Gegnerinnen waren wir selbst. Nach der Schule spielten wir jeden Tag im Garten oder auf dem Fußballplatz hinter der Cow Creek Community Church. Wir flitzten auf unseren Rädern zum Platz, warfen sie ins Gras und spielten, bis es dunkel wurde. Keine von uns gab nach, und wir waren einander ebenbürtig – im Können wie im Einsatz.

Ich denke, dass unser Ehrgeiz damit zu tun hatte, dass wir wollten, dass der jeweils andere Zwilling sein Bestes gab. Diese Dynamik offenbarte sich gerade in unseren Spielen. Wenn eine von uns Mist baute oder nicht alles gab, ging die andere hart mit ihr ins Gericht und beschimpfte sie so sehr, dass uns der Rest der Mannschaft entsetzt anstarrte. Wenn man etwas erreichen will, ist es von Vorteil, eine Person an seiner Seite zu haben, die vollkommen ehrlich ist, weil sie nicht befürchten muss, nicht mehr geliebt zu werden.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)