3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €

Mehr erfahren.

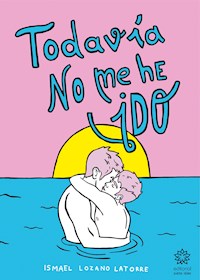

- Herausgeber: Editorial Siete Islas

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

"La mujer sin nombre" despertó amordazada en un sótano oscuro, no sabía dónde estaba, cómo se llamaba, ni conservaba ningún recuerdo. El terror se adhería a su cuerpo como una segunda piel, pero no podía chillar, porque si lo hacía, su secuestrador bajaría a castigarla y eso la asustaba más que nada en el mundo. Intriga, misterio y pasión se mezclan en esta historia donde cada capítulo es en una pieza de un puzle adictivo lleno de giros y sorpresas. ¿Qué sentimiento prevalece el miedo o el amor? ¿Podrías enamorarte de tu enemigo? Atrévete a descubrir este thriller donde nada es lo que parece, atrévete a leer la novela con la que Ismael Lozano regresa a Lanzarote tras el elogiado éxito de "La sirena de Famara" y "La isla de los dragones dormidos", atrévete a sumergirte en las aguas de "Órzola", desearás perderte en él. #órzola Thriller canario ambientado en Lanzarote. Ha conquistado a miles de lectores. Lectura recomendada en centros educativos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

© Título: Órzola

© Ismael Lozano Latorre

ISBN: 978-84-948988-1-5

Depósito Legal: GC-627-2018

Primera edición: Julio 2018

Edición: Editorial siete islaswww.editorialsieteislas.com

Correcciones y estilo: Laura Ruiz Medina

Ilustración portada e interior: Nareme Melián

Maquetación: David Márquez

Visita nuestro blog:https://www.editorialsieteislas.com/blogy nuestro canal de Youtube

Si quiere recibir información sobre nuestras novedades envíe un correo electrónico a la dirección:

Y recuerde que puede encontrarnos en las redes sociales donde estaremos encantados de leer vuestros comentarios.

#órzola #editorialsieteislas

Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin la autorización previa por escrito del editor. Todos los derechos están reservados.

A mi madre,

por inculcarme el valor suficiente

para cumplir mis sueños.

Te quiero.

El miedo se adhiere a tu cuerpo como una segunda piel, es una sensación pegajosa que se apodera de tu conciencia prevaleciendo sobre el resto de tus emociones, te oprime el pecho, te impide respirar, un sudor frío desciende por tu espalda y sabes que si gritas, la tensión terminará fragmentándose, pero ella no podía chillar, porque si lo hacía, su secuestrador bajaría a castigarla y eso la horrorizaba más que nada en el mundo.

“La mujer sin nombre” vivía aterrada, el miedo se había convertido en su único compañero, le daban escalofríos, pero por más que suplicaba nadie acudía a consolarla, ni siquiera sus recuerdos.

—¿Quién soy? ¿Quién soy? —repetía atormentada, pero no encontraba respuesta.

“La mujer sin nombre” había perdido la memoria, no sabía quién era, ni dónde se encontraba, tenía el cuerpo lleno de quemaduras y no podía mover la pierna derecha, su vida se limitaba a una eterna espera en la que la puerta que la separaba de la libertad la llenaba de irracionales temores.

Su habitación era pequeña y sombría, sólo tenía un desvencijado colchón tirado en el suelo y un barreño de plástico que utilizaba para hacer sus necesidades.

“La mujer sin nombre” vivía en las tinieblas, sabía que al atardecer la luz desaparecía y ella se quedaba sola sin más compañía que aquella decrépita bombilla que colgaba del techo que jamás se había iluminado.

—¿Por qué no la enciendes? —le preguntó a su captor un día en un arranque de atrevimiento, y el hombre, severo, clavó en ella su enrojecida mirada como si le irritara su comentario.

—Nadie puede saber que estás aquí —le respondió con dureza—. No quiero que vean la luz desde fuera.

Oscuridad, sólo eso. Oscuridad, soledad y miedo. La joven no conocía otra cosa, se pasaba la horas agazapada en el colchón siendo incapaz de imaginar que el ser humano podía sentir otras emociones. Para ella la vida no contenía nada más, sólo la espera, la infinita agonía de aguardar a que los pasos que escuchaba en el piso de arriba se dirigieran a la puerta y quitaran el candado.

A la joven le aterraba su secuestrador, desde la primera vez que lo vio le atemorizó la forma en que la miraba. El hombre actuaba como si lo que sucedía en aquel sótano fuese normal, estaba acostumbrado a funcionar así, con frialdad, con indiferencia, como si la existencia de la mujer sólo fuese una molestia.

—¿Por qué no me oculta su cara? —se martirizaba—. ¿Es qué jamás va a liberarme o es que va a matarme antes de que tenga la oportunidad de delatarlo?

La incertidumbre era insoportable, la joven tenía muchas preguntas sin respuesta, preguntas que llenaban sus horas de soledad sin que ninguna hipótesis creíble se asomara a su mente, la única persona que podía contestarlas era él y parecía que iba a seguir guardando el secreto eternamente.

—¿Cuánto tiempo llevo aquí? —le preguntó a los pocos días de recobrar la conciencia.

Su secuestrador, que le había traído una botella de agua, se puso en cuclillas para estar a su altura.

—El suficiente —le respondió, como si aquella enigmática respuesta tuviera algún significado.

La mujer, intentando incorporarse en el colchón sin que la pierna enferma se le moviese, frunció el ceño.

—¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? —insistió.

Su captor, incómodo porque intentara sacarle información, continuó con su juego.

—El necesario para recuperarte —le dijo.

La joven, decepcionada, volvió a tumbarse y observó frustrada cómo el hombre se levantaba del suelo y se dirigía hacia la puerta, sabía que cuando la madera crujiera y echara de nuevo el candado ya no tendría respuestas hasta la próxima vez que bajara y podían pasar muchas horas.

—Por lo menos... —le suplicó desesperada—. ¿Podrías decirme dónde estamos?

Su captor, dándose cuenta de lo angustiada que sonaba su voz, asintió con la cabeza, era consciente de que lo peor de la situación de la mujer era que no podía recordar. Si por lo menos tuviese un pasado su cautiverio sería más llevadero, pero en ese estado era insoportable.

— Órzola —le contestó con sequedad, y la chica, pensativa, repitió aquella palabra que para ella no significaba nada.

“La mujer sin nombre” se pasaba las horas en vela contando las estrellas que veía por la ventana, le gustaba la noche porque sabía que él dormía y no bajaría a buscarla, odiaba sus visitas, le daban miedo, cuando le traía la comida siempre intentaba refugiarse en alguna esquina de la habitación, nunca lo miraba a los ojos, dejaba que pusiera la bandeja sobre el colchón y esperaba pacientemente a que él desapareciera.

Al principio se oponía a comer, por muy suculenta que pareciese la comida se negaba a probar bocado, dejaba que el pescado y las papas arrugadas se endurecieran y se cubrieran de moscas; su secuestrador se enfadaba, le gritaba cosas horribles y una vez, incluso, le retorció el brazo y le obligó a meterse la comida en la boca, pero ella no se la tragó, prefería morir de inanición antes que comer algo que él hubiera preparado.

—¡Es por tu bien! Si no comes enfermarás —le dijo el hombre preocupado—. Tienes que recuperar las fuerzas para curarte, si no lo haces, tus heridas se infectarán y no te sanará la pierna.

La mujer, que todos los días miraba preocupada lo inflamada y morada que tenía la rodilla suspiró sabiendo que tenía razón, de nada servía su estúpida huelga de hambre. Si quería escaparse no podía estar débil, debía ser más fuerte que él, y para eso la comida era necesaria.

—Algún día me fugaré —repetía en voz baja—. Me fugare y recuperaré mi vida.

“La mujer sin nombre” no recordaba ningún día donde no existiera el dolor, tenía el cuerpo lleno de quemaduras y el daño que le producía la pierna era inaguantable, generalmente sentía como si tuviera un clavo incandescente atravesándole la rodilla. La chica la miraba llena de preocupación observando cómo cada vez se hinchaba más y su piel se tornaba más oscura.

La joven, todos los días al despertarse categorizaba su dolor, era el método que había elegido para averiguar si estaba curándose o no, cerraba los ojos y decidía de uno a diez su grado de sufrimiento, la mayor parte de las veces lo puntuaba con un cinco o un seis, pero otras, cuando la pierna le dolía, llegaba a subirlo a ocho.

“La mujer sin nombre” tenía una brecha en la frente, sabía que estaba cicatrizando porque la piel estaba tensa y ya no sangraba, pero aún así, a veces, encontraba restos de sangre en el colchón porque mientras dormía se rascaba y se quitaba la postilla inconscientemente.

—Me quedará una cicatriz —se lamentaba—. Quedaré marcada para siempre.

Pero lo que más le preocupaba después de la pierna eran sus quemaduras, la mujer las tenía por todas partes: una grande en el cuello, otra en la espalda, dos en los brazos, una en la cintura... No sabía cómo se las había hecho, pero eran realmente alarmantes, fuera lo que fuese lo que había sucedido tenía que haber sido grave, parecía que su cuerpo había estado rodeado por las llamas y que, por fortuna, había logrado escapar de ellas.

—¿Qué me ha pasado? ¿Qué ocurrió? —solía preguntarse, pero no obtenía respuestas.

A “la mujer sin nombre” le gustaba la soledad, en las horas en que la oscuridad era absoluta cerraba los ojos y trataba de recordar lo que era su vida antes de estar enclaustrada entre esas cuatro paredes, pero su mente parecía que también estaba enmohecida y corrompida por el paso del tiempo. Se habían borrado las imágenes, sólo existía el vacío, el miedo y el aislamiento.

—¿No recuerdas nada? ¿De verdad no sabes quién soy? —le había preguntado su secuestrador sorprendido la primera vez que hablaron, y ella, con las mejillas encharcadas por las lágrimas y presa de una angustia extrema, había negado con la cabeza.

Amnesia, amnesia postraumática que le impedía saber quién era y qué había más allá de esos muros, que le hacían pensar que la vida era sólo eso, estar encerrada en aquel cuarto viendo las horas pasar a través de la ventana, contemplando las nubes que le mostraban que había un mundo fuera, pero que, por desgracia, ella ya no formaba parte de él.

¿Qué le había pasado? ¿Qué había sucedido? ¿Por qué se habían borrado sus recuerdos?

“La mujer sin nombre” creía que el origen de su problema era algo horrible que su cerebro no había sido capaz de digerir, ese misterioso accidente del que le había hablado su secuestrador sin aclarar exactamente en qué consistía ¿Qué había ocurrido para que su mente decidiera que era mejor no recordarlo? ¿Tan terrible había sido? ¿Qué podía ser para que su cuerpo la sometiera a aquel tormento pensando que era lo mejor para ella?

La joven hacía cábalas sobre lo que había sucedido, por las quemaduras de su piel deducía que se trataba de un incendio ¿Había quemado su captor su casa con ella dentro? ¿Había asesinado a su familia delante de sus ojos y después la había secuestrado?

Amnesia, amnesia postraumática. Si se trataba de eso la chica pensaba que, más tarde o más temprano, sus recuerdos volverían a aflorar, era cuestión de tiempo y eso era lo único que a ella le sobraba, aunque los sedantes que el hombre le daba no la ayudaban a mejorar, según pasaban los días la joven seguía sin recordar y su angustia aumentaba. ¿Y si no era por un trauma? ¿Y si la causa de su amnesia no era psicológica sino física? ¿Y si en el incendio algo le había golpeado la cabeza y su cerebro había sufrido daños? ¿Y si esa parte de su mente hubiera dejado de funcionar? ¿Se habían borrado sus recuerdos? ¿Desaparecido para siempre?

“La mujer sin nombre” sentía un pánico atroz a no volver a recordar, los ojos se le humedecían cada vez que pensaba que su vida se había perdido y jamás volvería a encontrarla.

—Tengo que esforzarme —se repetía—. Debo concentrarme y bucear en la oscuridad de mis recuerdos.

La joven sabía que la llave que abriría la puerta de su cautiverio estaba encerrada en su mente, si conseguía recordar quién era y cómo había llegado hasta allí estaría más cerca de la libertad, necesitaba averiguar qué había pasado, cómo su cuerpo había terminado cubierto de quemaduras y recluido en aquella habitación donde la esperanza no tenía cabida, pero su memoria era un folio en blanco en el que no había escrita ninguna letra. “La mujer sin nombre” se esforzaba en recordar, pero sabía que era inútil, era como estar sentada en el asiento de un coche al que le falla el motor, metía la llave en la ranura y la giraba esperando que arrancara, pero no lo hacía, sólo se oía un chasquido, un ridículo chasquido, pero poco más, como si hubiese un cable suelto que impidiera que se encendiera o simplemente no hubiese nada, sólo el vacío.

Era imposible desenliar una madeja de lana cuando no tenía un cabo del que empezar a tirar, la joven se pasaba las horas intentando rescatar algún recuerdo con el que comenzar a dibujar su historia pero no lo encontraba, su mente estaba apagada, lo único que recordaba era aquella habitación y esos ojos verdes que la miraban como si conociese más cosas sobre ella que ella misma.

“¿Quién eres? ¿De qué me conoces? ¿Por qué me has encerrado aquí?”.

“La mujer sin nombre” desconocía cuántos años tenía, por el aspecto de su cuerpo deducía que era joven pero no lo sabía con exactitud, imaginaba que tendría unos veintisiete o veintiocho años, quizá más, pero sólo eran hipótesis fundadas en el aburrimiento de su encierro.

“¿Estoy soltera? ¿Estoy casada?”, se preguntaba a sí misma. “¿En qué trabajaba antes de estar aquí?”

“La mujer sin nombre” tenía la esperanza de que antes de su cautiverio hubiera personas que la amaron, gente que la quiso y que en esos momentos estarían buscándola.

—Me encontrarán, tienen que encontrarme —solía susurrar—. Una mujer no puede desaparecer de la faz de la tierra sin que nadie se dé cuenta.

“La mujer sin nombre” lloraba con frecuencia, las lágrimas brotaban de sus ojos y le impedían respirar, se sentía desgraciada y confundida a la vez, la sensación que más la atormentaba era la de estar perdida y no saber a dónde regresar ¿Recuperar su vida? ¿La libertad? ¿A dónde se suponía que debía ir si se escapaba?

No saber, no sentir, no recordar… Las lágrimas la empapaban y sus suspiros se ahogaban en la frustración del desconocimiento.

“¿Están vivos mis padres? ¿Tengo hermanos? ¿Alguien me echa de menos? ¿Me querían? ¿Me cuidaban? ¿Por qué no vienen a rescatarme?”.

La joven se esforzaba inútilmente por encontrar ese hilo del que empezar a tirar, suponía ilusamente que si una chispa saltaba, el motor del coche se pondría en funcionamiento, pero la chispa no se producía y sólo había oscuridad y la única persona que podía ayudarla no estaba interesada en que ella recordara.

—Dime por lo menos cómo me llamo —le había suplicado una tarde en la que la incertidumbre la devoraba por dentro.

Su secuestrador, con las manos en los bolsillos, la miró como si sintiera lástima de ella.

—Eres la mujer sin nombre —le respondió—. Eso es todo lo que debes saber. Olvidar el pasado es un privilegio del que todos no tenemos el placer de disfrutar.

Damián tenía treinta y dos años pero aparentaba más edad, la vida había endurecido su rostro a base de decepciones y parecía que cada una de ellas se había transformado en una arruga que decoraba su frente dándole un aspecto más avejentado de lo que realmente era.

Damián no compraba cosméticos ni nada que se le pareciera, era de los que pensaban que la naturaleza nos había dado a cada uno un aspecto y no había que tratar de alterarlo. Todas las mañanas, al levantarse, la única atención que prestaba a su físico era darse una ducha con agua fría y pasarse el peine por el pelo para intentar domar su flequillo salvaje.

—Deberías usar cremas —le había dicho su madre en una ocasión mirándolo con repugnancia—. Mira las patas de gallo que tienes, parece que eres más viejo que yo.

El hombre, sin prestarle demasiada atención a sus palabras, continuó comiendo. Los garbanzos estaban duros y sabía que si se enfriaba el caldo iba a ser incapaz de tragárselos.

—Es por el sol mamá —le explicó.

Pero su madre, que necesitaba quedarse siempre con la última palabra en la boca, aprovechó la ocasión para reprocharle una vez más que estaba sólo y que jamás le daría lo que ella más ansiaba: un nieto.

—No me extraña que ninguna chica se acerque a ti —le recriminó con veneno en los labios—. Si no te cuidas, dentro de poco ya será demasiado tarde para encontrar a alguien que te aguante.

Damián, con la cuchara en la boca, dejó que pasaran unos segundos antes de contestar. La mujer, con su eterno luto, lo observaba como si tratara de adivinar en qué estaba pensando, en la mirada de su hijo había odio, dolor y rabia, sus ojos verdes parecía que ardían y que jamás iban a volver a la calma.

—No es por las arrugas, mamá —le contestó intentando aplacar su ira—. Las mujeres huyen de mí porque les doy miedo.

La señora, que no soportaba la actitud derrotista de su hijo, cogió el cuchillo y se puso a cortar rebanadas de pan sin mirarlo a la cara, le ponía furiosa que el joven sacara siempre el mismo tema, parecía que jamás iban a ser capaces de olvidarlo. ¡Bastante tenía ella con aguantar las miradas acusadoras de las vecinas cuando la veían pasar! ¿Qué culpa tenía ella de haber parido a un monstruo? ¿Acaso una madre es responsable de las acciones de sus hijos?

—¡Coge la cuchara bien! —le gritó de pronto como si aquello fuera el origen de todos sus males—. Pareces retrasado comiendo con la izquierda.

Damián, que quería tener el almuerzo tranquilo, dejó el cubierto sobre la mesa y aspiró hondo mientras contaba hasta diez.

“Relájate, Damián, relájate”, se pidió a sí mismo, pero las visitas a su madre cada vez le costaban más, muchas veces se preguntaba por qué seguía acudiendo a aquel ritual estúpido que llevaban a cabo todos los domingos: comer juntos, fingir que eran una familia normal y que se llevaban bien. ¿Para qué? ¿Acaso no tenía claro que su madre se avergonzaba de él?

“Está sola Damián”, trataba de convencerse. “Sólo te tiene a ti, aunque sea insoportable debes venir a verla”.

Damián era zurdo, apocado e intransigente, desde pequeño se avergonzaba cuando los niños se reían de él por escribir con la mano izquierda. Pertenecer a una minoría siempre es complicado, y en su caso el hecho estaba agravado por su falta de habilidades sociales.

Existen leyendas. Los zurdos han sido considerados a lo largo de la historia como seres inferiores, incluso la Iglesia Católica en algunas épocas ha llegado a decir que eran sirvientes del Demonio. En el Islam, por ejemplo, lo que proviene de la mano izquierda se considera impuro y existen tratados de psiquiatría de comienzos del siglo XX que llaman a los zurdos locos.

No es fácil ser diferente, aunque sea en una nimiedad como esa, ser distinto es complicado cuando es origen de burlas, sobre todo en la infancia, de nada sirve que personajes tan ilustres como Einstein o Leonardo Da Vinci hayan sido zurdos cuando tus compañeros de clase se mofan de ti.

Damián siempre estaba solo en el patio del colegio, se quedaba en la sombra observando cómo avanzaba el segundero del reloj, no le caían bien el resto de los niños, parecía que a su corta edad él ya era un adulto y sus temas de conversación le resultaban banales.

—No habléis con el rarito —solían decir—. Dejadlo que se quede solo pensando en sus cosas, a él no le gusta el fútbol ni las cosas normales, dejadlo que se entretenga mirando cómo los demás nos divertimos.

Su situación no mejoró en la adolescencia, a pesar de haberse convertido en un joven atractivo y con un cuerpo perfecto, Damián tenía pocos amigos, casi los podía contar con los dedos de una mano y ninguno de ellos era íntimo, no le gustaban los bullicios, las aglomeraciones, ni las fiestas, él prefería estar solo en su casa o en la playa haciendo deporte.

—Soy zurdo mamá —le explicó como había hecho mil veces—. No retrasado. El diez por ciento de la población mundial come con la mano izquierda y parece que sólo a ti eso te supone un problema.

La mujer, dolida porque su tono de voz había sido más elevado de la cuenta, puso las rebanadas de pan en la bandeja y le contestó sin mirarlo a la cara.

—¡Tienes respuestas para todo! —le recriminó enfadada—. ¡Si no hicieses siempre lo que te da la gana nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos! Pero a ti parece que te da igual que yo sufra ¡No tienes corazón! ¡Ni corazón ni alma!

“La mujer sin nombre” no tenía espejo y era algo que la atormentaba, porque por mucho que se concentraba era incapaz de recordar su rostro y podía vivir sin nombre pero no sin cara.

La joven le había suplicado a su secuestrador que le trajese uno, pero el hombre, tan tosco como de costumbre, se había negado, decía que en esos momentos tenía muy mal aspecto y que la dejaría verse cuando le bajara la hinchazón.

“La mujer sin nombre” no podía verse, había intentado contemplar su reflejo en el barreño de agua que él le traía por las mañanas pero era imposible, su captor siempre le añadía jabón para que se lavara y la imagen se volvía turbia, sólo lograba divisar una imagen borrosa, apenas perceptible.

—Aloe vera —le decía el hombre sin mostrar la más mínima sonrisa—. Úntate en la cara para que te ayude a cicatrizar, y en un par de semanas tu rostro volverá a ser el de siempre.

Su secuestrador, todos los días, antes de llevarle el desayuno, iba al parterre que rodeaba la casa y cortaba un trozo de aloe vera, se lo entregaba envuelto en una gasa, con cuidado, con mesura y le explicaba como tenía que extendérselo.

—Quítate el camisón —le pidió el primer día con voz autoritaria.

La mujer, aterrada, no pudo evitar apartarse de él, su rostro se contrajo y lo miró como si tuviera un monstruo ante sus ojos ¿Quitarse el camisón? ¿Desnudarse? ¿Qué estaba proponiéndole?

—No es para verte desnuda —le explicó ofendido—. Quiero echarte aloe vera en las quemaduras de la espalda, tú sola no puedes.

Ella, desconfiada, le hizo caso, sabía que de todos modos era inútil resistirse, si el hombre quería desnudarla y hacer lo que se le antojara con ella no tendría escapatoria, estaba sola, indefensa y recluida en aquel paraje desolado, donde nadie escucharía sus gritos, debía hacerle caso, obedecer y rezar en voz baja para que sus manos ásperas lo único que quisieran tocar fuesen sus heridas.

“La mujer sin nombre” se desprendió del camisón con manos temblorosas y recogió su melena morena. Su secuestrador, con el rostro impávido, se acercó a ella y comenzó a extender la sabia del aloe por sus quemaduras. Estar tan cerca de él era una sensación desconcertante, el pulso se le aceleraba como si temiera que en cualquier instante el hombre pudiese agarrar su cuello con sus rugosas manos y apretarlo con fuerza hasta dejarla sin aliento.

—Estás temblando —susurró él utilizando por primera vez un lenguaje menos seco, cortante.

“La mujer sin nombre”, tapándose los pechos con el camisón, asintió como si tuviera que confirmar lo evidente.

—¿Me tienes miedo? —le preguntó como si aquello le sorprendiera.

La joven, notando cómo los dedos del hombre recorrían su espalda llegando más allá de donde estaban sus quemaduras, sintió cómo las lágrimas empezaban a agolparse en sus ojos. Si hubiera tenido el valor suficiente en ese momento, habría cogido la palangana y le habría golpeado en la cabeza con ella hasta dejarlo inconsciente, pero “la mujer sin nombre” no era valiente y tampoco podía correr con su pierna rota. Estaba tan desamparada que lo único que podía hacer en ese instante era asentir y llorar mientras él la observaba con los ojos nublados por el deseo.

Perder la cordura es fácil cuando estás sometido a situaciones extremas y tu mente esta intoxicada por el consumo de sedantes y antibióticos. “La mujer sin nombre” lo sabía porque ingería cada día ocho pastillas que su captor le hacía tragar después de la comida, él le decía que eran calmantes aunque ella dudaba que fuese cierto, algunas cápsulas la dejaban dormida y otras le hacían perder la consciencia, pero a pesar de ello “la mujer sin nombre” se las tomaba porque recordaba que si no lo hacía, los dolores la invadían haciendo el paso del tiempo insoportable ¿De qué servía estar despierta cuando lo único que existía era el dolor? ¿Ganaba algo asistiendo al lamentable espectáculo de su vida? ¿No era mejor dormir? ¿Dormir o morir? Cualquier cosa era mejor que esa tortura.

“La mujer sin nombre” vivía en un continuo duermevela, las tinieblas la rodeaban y se apoderaban de su consciencia, la hacían caer en el estupor, el letargo, el duro colchón donde yacía su cuerpo se convertía en un lecho de plumas, cerrar los ojos, bajar los párpados y dejar que el sueño la invadiera era su mayor pasatiempo, dormir, dormir y dejar que la quietud del tiempo se enroscara sobre sí misma en ese remolino de desidia y desesperación donde acababa consumiéndose.

Las horas, las semanas, los días... Minutos que sabían a siglos pasaban por su piel envejeciendo sus ilusiones ¿De qué sirve respirar cuando no tienes motivos para seguir viviendo? ¿De qué sirve despertar cuando tu mayor triunfo es dormirte de nuevo?

“La mujer sin nombre” dormía, dormía y respiraba, dejaba que las cápsulas hicieran su trabajo evadiéndola de la objetividad, contaminando su mente, su cuerpo, su ser, su consciencia, haciéndola dudar de los límites de la realidad.

“La mujer sin nombre” se sentía como si estuviera atrapada en la tela de una araña. Los hilos pegajosos aprisionan su cuerpo impidiéndole escapar, su rostro miraba continuamente la puerta esperando atemorizada que se abriera y que su captor apareciera por ella con sus ojos ensangrentados.

—Tienes que permanecer lúcida, —se aconsejaba a sí misma—. No deberías tomarte las pastillas, la próxima vez que te las dé escóndelas bajo tu lengua y luego las tiras debajo del colchón.

Pero cuando su secuestrador le daba las píldoras, recordaba su rodilla y el dolor a nivel ocho que había llegado a sentir. Si no se las tragaba sabía que un sudor frío recorrería su espalda y no podría dejar de llorar.

Delirios, delirios y sombras, la mujer caminaba por la cordura de puntillas, haciendo malabarismos mientras la luna y las estrellas la observaban por el hueco de la ventana. Su aspecto enmarañado no podía ser más deprimente, su pelo estaba sucio, su camisón harapiento, su sonrisa seca y sus pupilas carentes de esperanza, parecía una desequilibrada, un despojo de lo que una vez fue.

— Era muy guapa —se lamentaba la estrella polar—. Antes del accidente lo era.

La luna, que sentía especial debilidad por ella porque era la estrella más sensible de todas, le dedicó una tierna sonrisa.

—No te preocupes por la chica —le contestaba sin estar muy segura de lo que decía—. Ya verás como pronto su suerte cambiará.

Damián no era cocinero de vocación, lo era por accidente. Cuando salió de la cárcel, se pasó seis meses desesperado buscando trabajo, pero nadie quería contratarlo. Los gerentes de las empresas lo miraban con cara de asco, como si su presencia en su local pudiera hacer huir a los clientes; y el joven, desconsolado, estuvo a punto de tirar la toalla.

—Nunca podré rehacer mi vida —solía refunfuñar—. Quizá jamás vuelva a ser el que era.

Las semanas pasaban y las negativas se sucedían unas a otras carcomiendo sus esperanzas. Damián estaba desmoralizado, pero, afortunadamente, cuando lo daba todo por perdido, su madre obstinada consiguió que un antiguo amigo de su padre le hiciera un favor ofreciéndole trabajo en la cocina de su restaurante. El sueldo no era gran cosa, pero por lo menos no estaría de cara al público y no tendría que seguir aguantando las miradas y críticas de todos los vecinos.

Damián empezó a trabajar de freganchín, se pasaba las horas con las mangas de su uniforme remangadas y sumergidas en agua caliente, miles de sartenes y platos grasientos pasaban por sus manos cada día, mientras soñaba con un mundo mejor, donde los ex convictos fueran personas normales y las segundas oportunidades fuesen posibles.

A los ocho meses de estar en el restaurante, Don Fermín, viendo que era serio y trabajador lo ascendió a ayudante de cocina, Damián llevaría a cabo las labores de cocinero, pero con un salario inferior por no tener esa categoría, y el joven, que estaba deseando colgar el estropajo, lo aceptó con gusto.

Desde entonces habían pasado cinco años y Damián seguía ocupando el mismo puesto en la empresa, su salario no había variado y lo que en principio le pareció una oportunidad con el paso del tiempo llegó a ser un trabajo precario que no podía abandonar por miedo a no ser contratado en ningún otro sitio. El hombre sabía que estaba condenado a hacer papas arrugadas y mojo hasta que cumpliera los setenta años. El sancocho y el bienmesabe serían sus únicos compañeros hasta que le llegara la edad de jubilación.

—Don Fermín ¿No cree que me merezco ya cobrar un poco más? —le había preguntado una tarde a su jefe sacando valor de donde no lo tenía—. Por lo menos, podía ascenderme a cocinero y darme el mismo sueldo que a los demás.

Su jefe, enfadado por su falta de gratitud, lo miró con desprecio.

—¡No me jodas Damián! —le contestó—. Sabes que si no fuese por la amistad que me unía a tu santo padre, jamás habrías pisado esta cocina.

Damián estaba acostumbrado a que la gente lo tratara mal, que al pasear por el pueblo las miradas se clavaran en él y se escucharan cuchicheos, el joven sabía que en Órzola las cosas no se perdonan fácilmente y que un delito se graba en la piel y dura hasta que te mueres y se pudre en tu tumba.

—Pelar papas, pelar papas —solía decir—. Es para lo único que valgo.

La ventana estaba ubicada cerca del techo, era un rectángulo de reducidas dimensiones que fue diseñado para ventilar el sótano y apenas servía para iluminar la habitación. Tenía doble acristalamiento y estaba cerrada con llave para evitar que alguien pudiera entrar por ella. “La mujer sin nombre” solía mirarla continuamente, pero por desgracia, desde el suelo, no podía ver qué había al otro lado, sólo distinguía parte del cielo e imaginaba que si se asomaba podría descubrir muchas cosas, pero lamentablemente, con la pierna entablillada, no podía llegar hasta allí.

La joven estaba obsesionada con ella, muchas noches la contemplaba como si fuese su única salida, quizá, si trepaba hasta ella, podría averiguar dónde estaba y cómo salir de allí.

—Dime, ventana —le susurraba—. ¿Qué hay más allá de tus sucios cristales?

Una tarde que su captor iba a salir de la casa y bajó a amordazarla, “la mujer sin nombre” pensó que era una buena oportunidad para intentar llegar hasta ella, la sola idea de intentarlo hacía que su corazón galopara con fuerza, como si fuese hacer una locura.

— Si se entera de esto se enfadará —masculló, y no pudo evitar que en su boca se dibujara una sonrisa.

La joven esperó pacientemente a que su secuestrador abandonara la vivienda y el ruido del motor de su vehículo se perdiera en la lejanía, las posibilidades que tenía de llegar hasta allí eran reducidas teniendo en cuenta que tenía las manos atadas y la pierna derecha inmovilizada con dos trozos de madera, pero tenía que intentarlo.

“Si por lo menos tuviese las manos libres”, pensó frustrada, pero su captor siempre se las ataba sobre el pecho para impedir que se quitara la mordaza. “Arrastrarme como un gusano será la única solución”.

La mujer, sacando fuerzas de donde no las tenía, hincó sus codos en el suelo para deslizarse por el pegajoso pavimento de la habitación. Su pierna herida caía como un peso muerto y la joven se contraía dolorida cada vez que hacía un movimiento más brusco de la cuenta.

—¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! —Se reñía a sí misma y cuando miraba lo alta que estaba la ventana se desilusionaba cada vez más—. No voy a conseguirlo, va a ser imposible.

Cinco minutos más tarde, la chica, con el rostro empapado de sudor por el esfuerzo, llegó hasta la esquina donde pensaba que podría apoyarse para ponerse de pie. Jamás lo había hecho desde que había despertado en su cautiverio, pero creía que si se ayudaba de los codos, lo conseguiría.

—No puede ser tan difícil —se dijo a sí misma para animarse—.Tienes una pierna sana, sólo tienes que hacer fuerzas con ella para que cargue con tu peso intentando mover lo mínimo posible la otra.

La tarea, que dicha en voz alta parecía más simple que llevarla a cabo, le costó casi diez minutos, el dolor que le producía cada vez que las maderas que protegían su pierna derecha crujían, hacía que le dieran ganas de renunciar a su proyecto, pero estaba más cerca que nunca de llegar a la ventana y desde allí pensaba que poniéndose de puntillas tendría acceso a las vistas ¡No podía renunciar!

La luz que entraba a través de los cristales la animó a hacer un último esfuerzo, merecía la pena toda esa odisea aunque sólo fuese para que los rayos del sol rozaran su piel después de tantos días de oscuridad.

—Sólo un poco más ¡Sólo tengo que levantarme y llegaré a mi objetivo!

“La mujer sin nombre”, tras lanzar un pequeño grito de dolor, consiguió alzar su cuerpo, su pierna sana temblaba como si hubiera realizado un sacrificio, pero se olvidó de ella al instante porque su cabeza llegó a la altura de la ventana y sus ojos castaños se llenaron de destellos.

La joven permaneció inmóvil durante más de quince minutos, embrujada, sus retinas se habían impregnado del paisaje y era incapaz de apartarlas, quería memorizar todos los detalles, anotarlos en su cabeza para poder repasarlos cuando estuviera tumbada en el colchón, los necesitaba para saber las posibilidades que tenía de huir de allí, aunque parecía misión imposible.

Desde la ventana se veía parte del exterior de la casa, el sótano estaba abajo pero tenía buenas vistas, la mujer averiguó que la vivienda estaba rodeada por un amplio terreno vallado, un muro alto de piedra la protegía, quizá de un metro y medio, o más bien dos, lo suficiente para ser consciente de que ella sería incapaz de saltarlo en esas condiciones.

El patio era de tierra, tierra oscura, sucia, infértil, y en los extremos tenía plantados varias hileras de cactus que hacían aún más insostenibles sus planes de fuga. —Es como una prisión de alta seguridad —exclamó decepcionada.

Más allá del muro no se veía nada, no había ninguna vivienda cerca, o por lo menos, desde allí no se percibía. La casa de su secuestrador estaba en mitad de ninguna parte, cerca de un mar que rugía como si estuviera enfadado y de una montaña alta y sombría que parecía que los vigilaba a todos.

“La mujer sin nombre”, adherida a la pared, se puso de puntillas para intentar ver algo más, pero al hacerlo, desafortunadamente, perdió el equilibrio y con las manos atadas no pudo asirse a nada para evitar la caída, todo su peso recayó en su pierna herida y mientras lanzaba un aullido atronador enmudecido por la mordaza escuchó como el hueso se partía, la madera que la protegía crujió, y mientras la joven se derrumbaba, una arista afilada penetró en su piel desgarrando todo lo que se encontraba a su paso. El dolor superó con creces su escala de uno a diez llegando incluso al diecinueve, el tiempo se congeló mientras la joven se derrumbaba y el sufrimiento se volvía insoportable, sentía cómo sus músculos eran apuñalados mientras su cuerpo cedía y se golpeaba fuertemente la cabeza. Lo último que vio, antes de perder la conciencia, es que su rodilla destrozada se había flexionado en la dirección contraria a la que dictan las leyes de la naturaleza.

“La mujer sin nombre” se quedó inconsciente tirada en el rincón, su cuerpo dolorido emitía una respiración débil y entrecortada, la madera que protegía su pierna se había partido y estaba teñida de sangre, su rodilla, con los ligamentos rotos, tenía un aspecto espeluznante ¿Cuánto dolor puede soportar nuestro cuerpo? ¿Qué umbrales de sufrimiento podemos aguantar antes de perder la conciencia?

“La mujer sin nombre” parecía una muñeca rota y abandonada en mitad de la oscuridad. La joven inconsciente no sabía el peligro que corría, su secuestrador estaba trabajando y tardaría varias horas en llegar, la hemorragia producida por la madera parecía que no se detenía. Si su captor se retrasaba, posiblemente lo único que se encontraría al llegar a la casa fuese un amasijo de piel y huesos en un inmenso charco de sangre.

Soledad, miedo y dolor, “la mujer sin nombre” había perdido la conciencia y parecía que nada ni nadie iba a acudir a socorrerla.

–¿Estás loca? ¿Qué estabas haciendo? —La voz de su secuestrador sonaba colérica, fuera de sí, tanto que la joven aterrada pensó que iba a coger un hacha y a descuartizarla en esos momentos—. ¿Has visto lo que has hecho? ¡Mírate la rodilla! ¿Es que quieres matarte?

Cuando el joven llegó a su casa la mujer ya había recobrado la conciencia, sus gritos enmudecidos sonaban en el salón y su captor, presa del pánico, bajó las escaleras atropelladamente, porque presentía que algo terrible había sucedido.

Cuando abrió la puerta la situación no podía ser más espantosa, “la mujer sin nombre” se había arrastrado por el suelo intentando volver al colchón, pero lo único que había logrado es que su pierna derecha se retorciera un poco más y un reguero de sangre bañara los azulejos. La escena parecía sacada de una película de terror y la chica, enfebrecida, emitía espeluznantes lamentos.

El hombre, horrorizado, se acercó a ella para librarla de la mordaza, los ojos castaños de la mujer estaban cuajados de lágrimas y su frente bañada en espesas gotas de sudor, su ropa apestaba, parecía que la joven se había orinado encima y el camisón estaba empapado de sangre.

—Llévame al hospital, por favor —le suplicó la chica, sin poder apenas balbucear y el hombre empezó a lanzar improperios al aire presa del pánico.

—¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! —gritaba viendo el aspecto deforme de su rodilla—. ¿Qué cojones has hecho?

Su secuestrador, alterado, comenzó a dar pasos por la habitación sin saber qué hacer, la mujer lloraba amargamente rogándole que llamara a un médico y él no era capaz de reaccionar, debía hacer algo, el aspecto de la chica era preocupante y si se equivocaba al tomar la decisión era posible que la joven falleciera allí mismo. Había perdido mucha sangre, quizá demasiada y su rostro estaba pálido y frío como la cera.

—¡Mierda! ¡Mierda! —mascullaba rabioso.

La joven estaba aterrada, el dolor era tan fuerte que casi no podía respirar, sus dientes castañeteaban y un sudor frío descendía por su espalda amenazando con empaparlo todo, parecía que un animal salvaje estaba devorándole la pierna, sentía como sus colmillos se clavaban en su piel y arrancaban de cuajo sus músculos y tendones, la mujer quería gritar, pero los alaridos que había lanzado cuando estaba amordazada habían terminado por ahogarle la voz, estaba quedándose afónica y sus gritos no habían servido para nada, sólo podía llorar, llorar y ahogarse en suspiros.

—Llévame al hospital, por favor —le rogó con tal angustia en la voz que parecía que haría cualquier cosa por él si la ayudaba, pero los ojos de su secuestrador, funestos y esquivos, le dijeron que aquella opción no era viable.

—¡Te dije que no te movieras! —le gritó enajenado como si tratara de justificar su negativa—. ¡Que no salieras del colchón! ¡La pierna estaba mejorando! ¡El hueso se estaba soldando! ¡Y ahora esto parece una carnicería! ¡Tienes el fémur roto y la rodilla hecha una mierda! ¿Por qué cojones te has tenido que mover? ¿Por qué has hecho esto?

El joven se acercó a ella despacio para examinar con detenimiento la extremidad de la mujer, los ojos castaños de la chica lo miraban suplicantes, rogándole que no la tocara, pero la expresión del hombre evidenciaba que lo iba a hacer. El estado de su rodilla era peor de lo que pensaba, estaba flexionada en sentido contrario ¿Cómo podía enmendar eso?

—Tengo que ponerte de nuevo en el colchón –la informó con voz seria para que la mujer supiese que no había opción a réplica, y la joven, aterrorizada, negó enérgicamente con la cabeza sabiendo que aquello iba a hacer que le doliese mucho más. ¡No quería que nadie la tocara! Hasta su respiración al hinchar su pecho hacía que su sufrimiento se incrementara ¡Y mucho menos quería que la manipulara él!

—No por favor, no... —suplicó con el rostro cubierto de lágrimas—. Llévame a un hospital o llama a un médico, por favor...

Sangre en el suelo, sangre en el camisón, sangre brotando de la pierna marchita, su cuerpo menguando, fracturado, sus ojos desesperados como si supiesen que su fin estaba cerca.

—¡Cállate ya joder! —le ordenó cabreado—. ¡Todo esto es por tu culpa!

“La mujer sin nombre” agachó la cabeza resignada sin dejar de llorar mientras él la cogía en sus brazos y la levantaba del suelo, el hombre la manipulaba con muchísimo cuidado pero aún así los gritos de la joven se amplificaron con el primer crujido de la pierna.

—¡Cierra la puta boca! —le chilló poniéndose cada vez más nervioso, pero la chica, presa del pánico, ignoró su orden.

Un movimiento brusco, su pierna fracturada que se retuerce más de la cuenta al dejarla en el colchón, sus ojos que se dilatan y extienden como si fuesen a salirse de sus órbitas, un lamento, un lamento desgarrador que hizo que se le helara la sangre seguido de una serie de alaridos histéricos que parecía que no iban a parar jamás.

—¡Cállate joder! ¡Cállate! ¡No grites! —le ordenó, pero “la mujer sin nombre” estaba fuera de sí y tuvo que abofetearla varias veces para que recuperase la calma.

Lágrimas, lágrimas descendiendo por sus sucias mejillas, la joven estaba enloquecida por el dolor y su pierna palpitaba como si tuviera el corazón en la rodilla y en carne viva.

— ¡Mierda! ¡Mierda! —chillaba el hombre desorientado, y la joven, asustada, no podía contener el llanto—. ¿Qué cojones hacías? ¿Por qué te has levantado?

“La mujer sin nombre”, con un llanto apagado, giró la cabeza hacia la ventana y confesó en voz baja el motivo de su accidente.

—Quería ver las vistas —susurró, y su secuestrador lanzó una larga serie de maldiciones dirigidos al viento.

Cuando logró tranquilizarse un poco, el hombre, volvió a acercarse a ella para hacerse una idea real de los daños sufridos, había que quitarle el trozo de madera que atravesaba su piel y ponerle algo para taponar la herida, quizá si cogía una aguja e hilo podría darle unos puntos aunque no sabía si sería capaz. Por otro lado, la rodilla había que recolocarla y hacer lo mismo con el fémur que parecía un bulto deforme en mitad del muslo ¿Podría hacer algo así? ¿Estaba capacitado? El hombre suspiró y pensó que no debía ser muy diferente que manipular una pierna de cordero.

—No me va a quedar más remedio que arreglarte este destrozo yo mismo —dijo de pronto como si la idea de hacerlo hasta a él le asustara—. Te va a doler, pero tengo que enderezarla, coserte la herida y volver a inmovilizártela para que se vaya soldando.

“La mujer sin nombre” abrió los ojos aterrada, no podía creer lo que estaba oyendo ¡No podía hacerle algo así! ¡Necesitaba un médico! ¡Que la llevara al hospital y la operaran! Si él la manipulaba no quería ni imaginar el daño que le haría y las secuelas que le quedarían serían muy dolorosas y para siempre. ¿Estaba loco? ¿De verdad pensaba que podía tratarla él?

—No, por favor... —le suplicó fuera de sí—. Por favor, no la toques... ¡No la toques por Dios! Prefiero que me dejes desangrarme antes de que me pongas las manos encima... No quiero que hagas nada... ¡No hagas nada por Dios! Si no vas a llamar a un médico ni llevarme a un hospital no me toques ¡Déjame tal y como estoy! ¡No puedo soportar más dolor!

Su llanto, sus lágrimas, su rostro evidenciaba que estaba desesperada. En esos momentos, hasta la muerte le parecía una mejor opción que seguir viviendo, su situación era una tortura, una tortura sanguinolenta de la que pensaba que no iba a escapar nunca.

— Debo hacerlo –le contestó con dureza—.Te dolerá, pero después, te sentirás mejor.

El hombre abrumado subió las escaleras hacia la planta de arriba. Su cabeza agitada intentaba analizar todo lo que iba a necesitar y cómo iba a llevarlo a cabo, fue al trastero a coger trozos de madera nuevos, esta vez se aseguraría de que fuesen más resistentes y le pondría cuatro en vez de dos, se los ataría más fuerte, era preferible que estuviese incómoda a que le volviese a ocurrir ¿Cómo podía ser tan estúpida? ¿Cómo había hecho algo así?

Después, decidido, fue hasta la cómoda de su habitación y buscó aguja e hilo, la desinfectó con alcohol, en alguna parte había oído que lo mejor para esterilizar era quemar el objeto pero no se atrevía a hacerlo, pensaba que si la aguja se ennegrecía habría más posibilidades de que cogiese una infección.

—¡Mierda! ¡Mierda! —bramaba, pero aunque lo intentaba no se podía calmar.

Cuando la puerta del sótano se abrió, la joven empezó a gritar de nuevo, estaba colérica, endemoniada y le suplicaba sollozante que no lo hiciese y la llevase al hospital, pero su captor no la oía, sólo miraba aquella rodilla estudiando cómo ponerla en su sitio, lo mejor era pensar que no pertenecía a una persona, que la manipulara como lo hacía con la carne en el restaurante, un movimiento brusco, tirar con fuerza para recolocarla y tener cuidado con el hueso del muslo, tenía claro, que lo más probable era que no quedara perfecto, no sabía si después de aquello la joven podría volver a caminar o si la pierna se le quedaría inutilizada para siempre, pero por lo menos, si todo salía bien, volvería a soldarse y se le bajaría la hinchazón.

—Por favor, por favor... —suplicaba entre llantos, pero el hombre le metió un trapo en la boca para obligarla a callar.

Sus ojos, sus ojos castaños lo miraban como jamás lo había mirado nadie, mostraban tanta indefensión y vulnerabilidad que hacía que se le encogiese el alma, no quería hacerle daño, no disfrutaba con aquello, pero era la única opción que le quedaba.

—Muérdelo —le sugirió como había oído decir en las películas—. Muérdelo y cuando haya terminado te daré calmantes y somníferos para que te duermas.

“La mujer sin nombre” deseó tener las manos desatadas para poder empujarlo, arañarlo y escapar, empezó a agitarse tratando de resistirse, pero sus movimientos apenas la desplazaban unos milímetros, estaba a su merced, en sus manos… Las paredes de la habitación la aprisionaban y su respiración se agitaba como si estuviera a punto de sufrir un colapso, su secuestrador se puso de rodillas a su lado y apoyó las manos en su pierna haciéndola estremecerse de dolor, primero sin hacer fuerza y después echando todo su peso encima de ella para tratar de flexionar la rodilla en el sentido correcto.

Un crujido, dos, tres, escuchar cómo los huesos crepitaban y se fracturaban aún más,… “La mujer sin nombre” lanzó un alarido que hizo temblar los cristales de la ventana, pensó que no conocía el dolor hasta ese momento, las lágrimas se congelaron y los dedos de sus pies se contrajeron, mordió el trapo con tanta rabia que casi pensó que se le iban a romper los dientes, pero el sufrimiento no cesaba, se incrementaba y su secuestrador no había terminado de manipularla y, de pronto, todo se oscureció. “La mujer sin nombre” perdió la conciencia de nuevo y su último pensamiento, antes de desfallecer, fue que deseaba tener un serrucho en ese momento para poder amputarse la pierna ella misma.

Damián no había mantenido relaciones sexuales gratuitas desde que salió de la cárcel, el joven, a pesar de ser atractivo y poseer un físico excelente no tenía mucha suerte con las mujeres, la mayoría de ellas cuando se acercaban a él huían despavoridas cuando descubrían su pasado, era su estigma, una marca que le iba a acompañar toda su vida y que sabía que jamás podría borrar.

Lanzarote era una isla pequeña, los chismorreos viajaban a una velocidad mayor que el viento y las mareas, los cotilleos estaban a la orden del día e intentar mantener el anonimato cuando tienes algo que ocultar era imposible. Damián, desafortunadamente, lo había descubierto cuando le concedieron la libertad. Aunque estaba en la calle, parecía que seguía luciendo su uniforme de preso. Las chicas en el puerto lo señalaban con el dedo, muchas ponían cara de asco, pero la mayoría de miedo.

—¡Chacha, mira! ¡Es él! —solían decir—. ¿Cómo tiene la poca vergüenza de seguir en el pueblo? ¿Por qué no se marcha? ¿Por qué sigue aquí?

Damián había pensando muchas veces en eso, en abandonar Órzola, coger un avión y trasladarse a un lugar donde nadie lo conociese, empezar de cero, pero las cosas, a veces no son tan sencillas como parecen, tenía una hipoteca que pagar y no se podía permitir alquilar un piso, no tenía trabajo, ni dinero, y con una madre que cada vez estaba más mayor, no era el mejor momento de huir. A veces pensaba que aunque hubiese salido de la cárcel, lo único que había conseguido era sustituir las paredes de su celda por las calles del pueblo.

Damián solía visitar prostíbulos con bastante frecuencia, no se sentía orgulloso de hacerlo, pero era la única opción que le quedaba para desfogar su cuerpo, necesitaba mantener relaciones sexuales, pero por encima de ello demandaba cariño; el joven buscaba unas manos que lo acariciaran sin juzgarlo y unos ojos que al mirarlo no reflejaran miedo, aunque para ello tuviese que pagar, no le importaba hacerlo, sólo necesitaba un momento de paz en el que la mentira le hiciese pensar que todavía había personas que no lo veían como un monstruo.

La primera vez que usó los servicios de una prostituta lo pasó mal, no estaba acostumbrado a ese tipo de actos sexuales carentes de complicidad, pero poco a poco, por necesidad, se fue acostumbrando a ese duelo de falacias en el que el sexo y el amor se podían fingir y se buscaba la satisfacción fácil con dinero y sin preguntas.

El joven, marchito, había visitado varios centros de señoritas de la isla, no solía repetir ninguno porque no quería convertirse en cliente habitual ni que le reconocieran al llegar, pero pasado un tiempo, sin pretenderlo, se aficionó a uno que había en el centro de Arrecife porque se sentía más cómodo y a gusto que en ningún otro sitio, gracias sobre todo a que en él prestaba sus servicios una dominicana sensual que conseguía que olvidara su pasado.

La dominicana se hacía llamar Gabriela, aunque no era su nombre verdadero. Tenía veinticuatro años y la tez morena, la primera vez que la vio, Damián se sintió atraído por sus pechos voluptuosos y caderas amplias, cuando hacían el amor parecía que la joven se transformaba en una amazona salvaje que cabalgaba majestuosamente sobre el vigor de su cuerpo ofreciéndole un placer extremo.

El sexo con Gabriela era impresionante, la joven era una profesional excelente en su materia. Damián gozaba como no lo había hecho en su vida, cuando estaban desnudos entre las sábanas, pero a pesar del enganche sexual, lo que más le atraía de ella no era eso. Lo que le hacía repetir y acudir a su cama cada quince días era su sonrisa, la dominicana tenía una sonrisa triste que le partía el corazón, cuando la miraba muchas veces sentía que bajo aquella apariencia sensual y sumisa, había una pena tan grande como la que escondía su propio corazón.

Damián se había planteado muchas veces pedirle a Gabriela que dejara su oficio y se fuese a vivir con él. Sabía que esas cosas no solían funcionar pero él quería intentarlo, no necesitaba que lo amara, él ya no confiaba en la gente y no creía en el amor, pero pensaba erróneamente que podía existir un compañerismo entre ellos que fuese la simiente de una relación de complicidad donde ambos se apoyaran para superar su tristeza.

El joven se divertía pensando en la cara que pondría su madre si llegaba a Órzola con ella ¿No lo criticaba todo el tiempo? Pues ahora le daría otro motivo más sobre el que hablar. Damián estaba cansado de su madre, de la gente y sus prejuicios, agotado de sentir que era un apestado en su propia tierra, de que lo miraran como si tuviera la lepra sin poder hacer nada por evitarlo.

—Mi amor —le dijo Gabriela con esa voz sensual que solía fingir—. Muchos hombres me han pedido eso, pero al final ninguno ha cumplido sus promesas ¡Yo necesito mucha plata para vivir! Tengo que mandar todos los meses dinero a la República Dominicana para criar a mis hijos, son muchos gastos, muchos más de los que tú te puedes permitir.

Damián, sintiendo cómo sus planes se desmoronaban, agachó la cabeza y dejó que su mirada decepcionada se perdiera en sus pezones tostados.

—Yo trabajaría para ti —insistió sin saber muy bien cómo iba a lograrlo—. Si el problema es el dinero, yo lo ganaré y traeremos a tus hijos a España.

La dominicana, sin mostrar un ápice de ilusión, se levantó de la cama y cogió una toalla para secarse el sudor del cuerpo, la brisa entraba por la ventana y en su cara se dibujó la mueca de frustración que ponen todas las personas que están resignadas a una vida de la que no pueden escapar.

Gabriela sabía que Damián se lo pedía de corazón, no lo hacía para conseguir servicios gratis fuera del burdel, el joven parecía sincero y sobre todo desesperado, él no necesitaba sexo, el chico quería mucho más y no sabía si ella iba a ser capaz de dárselo.

— No te compliques la vida Damián —le aconsejó mostrándose más sincera de lo que realmente debía—. Bastante tienes con tus problemas para ampliarlos con los míos, no sabes lo que estás diciendo, no serías capaz, al final ambos terminaríamos amargados y yo tendría que dejarte por culpa del dinero. No quiero hacerte daño, con lo que tenemos está bien, quedémonos con esto.

El hombre dolido se levantó del colchón sintiéndose rechazado, era patético, pero parecía que se había convertido en alguien tan miserable que ni siquiera era digno para una prostituta. Damián le dio la espalda porque no quería verla, no deseaba que ella descubriera ese brillo de decepción que había enturbiado su mirada, y Gabriela, enternecida, se acercó a él y le regaló una caricia que no entraba dentro de sus honorarios.

—Podría conseguirlo —protestó como si pensara que aún podía convencerla—. Dejaría el restaurante y buscaría otro trabajo donde me pagaran más, tú sólo tendrías que estar en casa y criar a tus hijos.

Gabriela se puso frente a él y le pasó la mano por el flequillo para peinárselo, sus cuerpos desnudos se rozaban pero ya no saltaban chispas, Damián entristecido aspiró el aroma a sexo y vicio de la dominicana y supo que jamás sería suya fuera de esas cuatro paredes.

—¿Puedo hacerte una pregunta? —le dijo la joven en un arranque de atrevimiento.

Damián, sin saber a qué se refería, se encogió de hombros dándole a entender que podía decir lo que quisiese, la tarde estaba muriendo y los últimos rayos del sol se colaban por la ventana.

—Dime... Pregúntame lo que quieras.

Gabriela lo miró indecisa con las pupilas cargadas de dudas y sinceridad, abrió sus labios gruesos para comenzar a hablar, pero decidió callarse al instante, no debía hacerlo, rompería las normas, era una equivocación, si lo hacía sabía que violaba el anonimato que protege a los clientes que acuden a ese tipo de servicios, él no podía saber que ella conocía su pasado, eso lo alejaría de allí.

—Dime Gabriela, no te preocupes —insistió—. Te he pedido que te vengas a vivir conmigo, es normal que quieras saber más cosas sobre mí para valorar tu respuesta.

La mujer, confundida, lanzó un pequeño suspiro que se enredó con las sábanas donde minutos antes habían hecho el amor. A través de las paredes se colaban los gemidos fingidos del resto de la estancia y ella pensó, por primera vez, que lo que ocurría en su cuarto en las visitas de Damián era diferente, hacer el amor con él no era un martirio, le gustaba que apareciese en su puerta y se quitara la ropa ¿Sentía algo por él? ¿Era eso?

—¿Es verdad lo que cuentan? —se limitó a pronunciar.

Damián, con el rostro contraído, sintió cómo los dedos acusadores de Órzola invadían la habitación, una espesa sombra entró por la ventana llevándose la magia y la complicidad que hasta ese momento compartían. Gabriela, consternada, sintió que ya no podía dar marcha atrás, había lanzado la primera piedra, así que debía terminar su pregunta para despejar sus dudas de una vez por todas.

—¿Es cierto que mataste a una embarazada? —insistió intentando parecer lo menos prejuiciosa posible.

Damián no contestó, se quedó en silencio escuchando cómo la esperanza se resquebrajaba. Sus ojos verdes se tornaron vidriosos mientras recogía sus calzoncillos del suelo. Algo se había roto, partido, e iba a ser imposible recuperar el hechizo de nuevo.

Gabriela lo vio marcharse sin ni siquiera decirle adiós, no volvió a mirarla a la cara, desapareció como si jamás hubiera estado allí, convirtiéndose en un recuerdo. Cuando la puerta se cerró, la dominicana supo, sin ningún lugar a dudas, que nunca lo volvería a ver, Damián se había marchado para siempre llevándose con él sus secretos y esa tristeza tan profunda que lo acompañaba siempre.

Los días siguientes transcurrieron entre tinieblas, una densa bruma cubrió su mirada impidiéndole ver nada de lo que había a su alrededor. “La mujer sin nombre” comía y se tomaba las pastillas sin ser consciente de que lo estaba haciendo, lo único que sentía era dolor, ese dolor infinito que la martirizaba y no remitía, que seguía ahí, agazapado en su pierna como si nunca fuese a abandonarla, como si se hubiese convertido en una parte más de su cuerpo con la que tuviese que lidiar el resto de su vida.

La joven convaleciente no lograba dormir, pero tampoco estaba despierta, se había sumido en un estado febril en el que la consciencia era una línea difusa que era imposible atravesar. Su captor estaba muy preocupado por ella, su temperatura muchas veces rondaba los cuarenta grados y no parecía que fuese a remitir.

—Resiste, resiste —le rogaba, pero su cuerpo sudoroso se retorcía entre las sábanas presa de los peores tormentos.

Su pierna palpitaba, el hombre se la había entablillado y la había apretado con una cuerda, los puntos de sutura que le había dado habían parado la hemorragia pero parecía que se habían infectado, la carne que estaba alrededor de ellos estaba enrojecida, la herida ardía y supuraba pus. El hombre miraba angustiado cómo la hinchazón no cesaba e incluso empeoraba más.