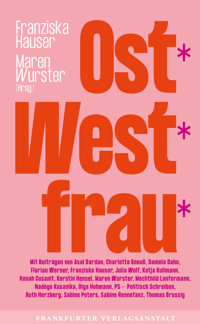

Ost*West*frau* E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Was hat unser Frausein mit Ost und West zu tun? »Ost*West*frau*. Wie wir wurden, wer wir sind« ist eine subjektive Erkundung, eine transgenerationale und feministische Momentaufnahme. Vor 35 Jahren scheiterte der erste Ost-West-Frauenkongress. Was hat sich seitdem bewegt? »Die Anthologie von Franziska Hauser und Maren Wurster ist eine vielstimmige und äußerst lesenswerte Momentaufnahme der aktuellen feministischen Debatte.« MDR Kultur Von Prägungen und Zuschreibungen handeln diese Texte, erzählt anhand der eigenen Biografie, der eigenen Intimität. Eine Idee, die aus einer Begegnung der ostdeutschen Autorin Franziska Hauser und ihrer westdeutschen Kollegin Maren Wurster entstand. Sie stellten fest, dass nicht jede Ost-Frau emanzipierte Arbeiterin oder Künstlerin war, die problemlos Familie und Job jonglierte, und nicht jede West-Frau den Haushalt schmiss und in stiller Abhängigkeit vom Ehemann die Kinder großzog. Sowieso – »Ost« und »West« ist vielschichtig, unsere Lebensentwürfe speisen sich aus mehr als politischen Systemen. Überall finden sich Aufbegehren und widersprüchliche Vielfalt. Und doch geben die Fragen der Anthologie unerwartete literarische Antworten: Wie prägt das Großwerden in verschiedenen Gesellschaftssystemen unsere Sexualität, unsere Mutterschaft, die Liebe? Gibt es böse und gute Kinderstuben? Sind Kind- und Fremdheitserfahrungen politisch? Wie kann Begegnung möglich sein und bleiben Differenzen? Mit Beiträgen von: Asal Dardan, Charlotte Gneuß, Daniela Dahn, Florian Werner, Franziska Hauser, Julia Wolf, Katja Kullmann, Kenah Cusanit, Kerstin Hensel, Maren Wurster, Mechthild Lanfermann, Nadège Kusanika, Olga Hohmann, PS – Politisch Schreiben, Ruth Herzberg, Sabine Peters, Sabine Rennefanz, Thomas Brussig »Dieses Buch schafft, was nur wenige Bücher schaffen: Es bringt uns dazu, unsere Geschichten über unsere Ost- oder Westsozialisierung neu zu erzählen. Umwerfend.« Bettina Wilpert

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Franziska Hauser, Maren Wurster (Hrsg.)

Ost*West* frau*

1. Auflage 2025

© Frankfurter Verlagsanstalt GmbH, Arndtstraße 11, 60325 Frankfurt am Main, [email protected]

Alle Rechte vorbehalten. Der Verlag behält sich ebenfalls das Text- und Data-Mining nach § 44b UrhG vor, was hiermit Dritten ohne Zustimmung des Verlags untersagt ist.

Lektorat © Frankfurter Verlagsanstalt

Einbandgestaltung: Rothfos & Gabler

Herstellung: Laura J Gerlach

Satz: psb, Berlin

eBook: Bookwire GmbH, Frankfurt am Main

eISBN 978-3-627-02339-3

Für Mechthild Lanfermann

17.06.1969 – 3.11.2024

INHALT

Polare Menge – ein spontaner Dialog der Herausgeberinnen

Mechthild Lanfermann Wir erzählen uns Geschichten

Sabine Rennefanz Akte der Rebellion

Julia Wolf Versuch einer Selbstauskunft im November 2024

Daniela Dahn Aufwärtsmobilität – ein ganz neuer Typ Frau?

Florian Werner Wie drei ostdeutsche Frauen mir das Schreiben beibrachten

Kenah Cusanit Battle Royale

Maren Wurster Ich am Herd, ich in der Elbe – Kartografie einer westdeutschen Seelenlandschaft

Asal Dardan Eins oder drei

Olga Hohmann Das Missverständnis der Geburt

Charlotte Gneuß Im deutsch-deutschen Identitätskarussell ist mir irgendwie immer so schlecht

PS: Anmerkungen zum Literaturbetrieb / Politisch schreiben Reste-Essen

Thomas Brussig Oma

Nadège Kusanika Zwischen zwei Welten

Ruth Herzberg Warum ist es so kalt draußen

Sabine Peters Entbindungen, Verbindungen. Warum ein Mädchen aus dem Westerwald das Menschsein lernen wollte

Franziska Hauser Unabhängigkeit für Frauen und Paläste für Kinder

Katja Kullmann Stell dich nicht so an!

Kerstin Hensel Die böse gute Stube

Kurzbiografien

Polare Menge – ein spontaner Dialog der Herausgeberinnen

Findest du nicht auch, liebe Franziska, dass die Unterscheidung in Ost und West überholt ist? Das braucht es doch nicht mehr. Diese ganze Polarität.

Dafür, liebe Maren, unterhalten wir uns aber schon sehr lange über die Unterschiede, intim und hitzig zugleich. Im Zug zu einer gemeinsamen Lesung fing es damals an, als wir feststellten, dass wir den Klischees sehr entsprechen. Also, ich Tochter einer alleinerziehenden Arbeiterin …

… und ich als Kind zweier Versicherungsangestellten, wobei meine Mutter dann zu Hause blieb, als ich auf die Welt kam. Schwäbische Idylle mit Mittagessen um zwölf, der ich so rasch wie möglich entkommen und die ich auf keinen Fall jemals wiederholen wollte. Und jetzt bin ich diesem Lebensmodell, ohne es geplant zu haben, doch ziemlich nahegekommen. Inwieweit lebst du auch so, wie du groß geworden bist? Was machst du anders?

Was ich anders machen wollte, betrifft vor allem den Umgang mit meinen Kindern. Ich wollte nicht nur mit ihnen sprechen, um sie zurechtzuweisen oder ihnen Anweisungen zu geben. Das hat nicht nur meine Mutter so gemacht, das war in unseren Kreisen damals üblich. Aber was man berufliche Selbstverwirklichung nennt, nicht aufzugeben, trotz aller Widrigkeiten, habe ich meiner Mutter schon nachgemacht. Vielleicht wollte ich eine Ost-Mutter im Westsystem sein.

Ich glaube, das will ich auch, eine Ost-Mutter im Westsystem sein. Eine ohne Mann. Eine schreibende, also arbeitende Frau und eine Mama, die viel für ihr Kind da ist. Und es ernst nimmt. Wie du. Das hat meine Mutter in gewisser Weise nicht getan. Mich ernst genommen. Aber sie hat schon vieles liebevoller gemacht im Vergleich zu meiner Großmutter, die hart war. Dass meine Mutter überhaupt empathisch sein konnte, war schon eine Transformation in der Geschichte der Frauen meiner Familie.

Je tiefer wir in das Thema eintauchten, umso komplexer wurde es. Wir entdeckten ein riesiges Themenfeld und konnten uns immer weniger einordnen. Also haben wir die Schubladen ausgeleert und andere Autor*innen gefragt, vor allem Autor*innen, die aus ganz anderen Verhältnissen kommen. Zum Beispiel im Osten mit Hausfrauenmüttern aufwuchsen, wie Sabine Rennefanz, oder im Westen mit Arbeitermüttern wie Mechthild Lanfermann.

Dir fielen lauter Ost-Autor*innen ein, die dich interessierten, und mir fielen mehr West-Autor*innen ein. Das zeigte ja schon deutlich, dass wir da etwas verstehen und herausfinden wollten und diese Idee auch ein Forschungsauftrag war.

… und alle, die wir fragten, wollten sofort loslegen mit dem Schreiben. Die Zweifel sind dann erst im Prozess gekommen.

Da tat sich die ganze Komplexität auf, mit der wir ja selbst überfordert waren und deshalb weitere Schreibende zu Hilfe geholt hatten. Einigen fiel es unheimlich schwer, sich auf halbwegs gültige Aussagen festzulegen.

Und wir beide haben uns auch gleich mal gestritten, ob denn da nun auch Männer dabei sein werden. Für dich war es klar, dass sie dazugehören. Für mich war klar, dass wir da keinen Mann fragen werden. Ich wollte einen Schutzraum. Ich wollte einen intimen Raum, den es für mich nur mit Frauen gibt. Es zeigte sich: Für dich ist diese Intimität anders, auch dein Feminismus, finde ich.

Ja, für mich hatte Feminismus ohne Männer gar keinen Sinn. Das kam mir vor, als hätte man zum Kochen nur Wasser, aber kein Feuer. Dass Frauen im Westen diesen Schutzraum brauchten und der Westfeminismus ganz anders funktionierte, habe ich erst im Gespräch mit dir verstanden.

Und ich habe verstanden, welche irritierenden Felder da unter den Begriffen von Ost und West noch mitgeführt werden. Wabern. Vor allem dann in den Gesprächen mit den anderen Autor*innen. Weil da Politik bis ins Intimste und Liebste vordringt, erst mal unbemerkt. Zum Beispiel beim Thema Kinder, ob sie nun in die Institutionen sollen oder nicht.

Ja, für mich ist dieses Thema erst durch Ost*West*frau* so wichtig geworden, und mich hat es sehr beschäftigt, ob Kinder in der DDR sich wirklich wichtiger und stärker ernst genommen gefühlt haben durch die staatlichen Institutionen und die Ideologie.

Sag mal, Franziska, was hältst du davon, wenn wir eine ost-westblinde Frageliste beantworten, um spielerisch zu schauen, woher unsere Prägungen kommen könnten? Zum Beispiel: Wie hältst du es eigentlich mit dem Kapitalismus, ist der dir lieber als der Kommunismus?

Das machen wir. Lass uns die Antworten durchmischen. Die Leser*innen dürfen selbst herausfinden, von wem welche Antwort ist.

Kapitalismus oder Kommunismus?

Am interessantesten finde ich das eine im anderen. Also sowohl die Kommunen im Kapitalismus, die das System untergraben und von ihm profitieren, als auch die unvermeidbaren kapitalistischen Bewegungen des Kommunismus.

Mit diesen Kommunen beschäftige ich mich gerade auch, weil sie zwar vordergründig mit anderen Wertsystemen agieren, diese aber strukturell manchmal doch vergleichbar funktionieren, hierarchisch, hermetisch, letztlich ideologisch. Und zur Frage: Ich bin so angewidert vom Kapitalismus, ich halte ihn für das große Übel, zwischenmenschlich, ökologisch, atmosphärisch, dass mir alles andere lieber ist. Auch wenn ich dieses andere nicht kenne: Ich bin schließlich ein Kind des Kapitalismus.

Mann-Sein, Frau-Sein, was dazwischen?

Ich denke, wir leben heute in einer ganz guten Zeit, um als Frau auch Männervorteile zu nutzen und andersherum. Aber da ich denke, dass Männern zu viel Härte abverlangt wird, oder sie sich selbst zu viel Härte abverlangen, will ich kein Mann sein. Ich finde Männer toll, aber Frauen küssen besser. Das kann ich leider nicht mal relativieren. Männer sind oft zu angespannt, lassen beim Küssen nicht mal ihre Zungenmuskulatur locker. Florian Werner, den wir glücklicherweise auch für diese Anthologie gewinnen konnten, hat ja interessanterweise ein Buch über die Zunge geschrieben. Wahrscheinlich wollen Männer einfach lieber was Hartes in was Weiches stecken. Auch beim Küssen.

Frauen küssen wirklich besser. Deshalb wäre ich schon gerne mal ein Mann. Auch in der Härte das Weiche zu spüren. Aber letztlich würde ich das nur mal so zwischendurch ausprobieren wollen. Ich bin sehr gerne eine Frau. Und eine Mutter. Das möchte ich auf keinen Fall missen: die Präsenz der Geburt, das Intime des Stillens. Vollkommen. So gesehen erscheinen mir Männer defizitär.

Kind im Kindergarten oder zu Hause?

Ich habe ein Kind, das prima hätte zu Hause bleiben können und im Kindergarten unglücklich war, und ein Kind, das in demselben Kindergarten lieber war als zu Hause. Ich denke, die verschiedenen Möglichkeiten sind der echte Luxus, den ich erstrebenswert finde. Aber die Notwendigkeit zu improvisieren und neue Lösungen zu finden sind ebenso wichtig.

Mein Sohn musste im Kindergarten alleine in der abgeschlossenen Garderobe sitzen, während die anderen Kinder beim Essen waren, ziemlich lange saß er da, weil er »wild« gewesen war.

Stadt oder Land?

Natur. Wobei mir das Essengehen in der Stadt sehnsüchtig fehlt.

Nach fünfzig Jahren in der Mitte der Hauptstadt hab ich das vertraute Kampfgelände verlassen.

Jetzt wandere ich durch fremdes Land und meine Kampftechniken und Waffen sind unnütz. Niemand will mit mir kämpfen. Mal sehen, wie lange ich damit klarkomme.

Selbstständig oder angestellt?

Aus Sehnsucht nach einem Zugehörigkeitsgefühl wäre ich gerne mal angestellt. Ich stelle mir so ein Powerteam vor, was es vielleicht gar nicht gibt.

Ich habe so eines erlebt, so ein Powerteam, über fünfzehn Jahre lang. Es war ein Leben. Als ich gekündigt habe und gegangen bin, vergaß ich dieses Leben sofort. Es lag nicht an den lieben Menschen, sondern an der Form. Der Glaubenssatz meiner Eltern, fürs Alter vorzusorgen, war längst in mir verblasst. Und die in Arbeitsstunden und Urlaubstagen abgezählte Verfügung meiner Lebenszeit schnürte mir den Hals zu. Wie anderen vielleicht ein leeres Konto oder die wenigen Rentenpunkte.

Sesshaft oder nomadisch?

Vielleicht sollten wir alle nomadischer werden. Nomad*innen weichen Konflikten aus, brauchen keine Armee, kriegen nicht überviele Kinder. Die Natur kann sich regenerieren, wenn wir immer dahin ziehen, wo es gerade cool ist. Nomad*innen erzählen, Sesshafte schreiben. Okay, dieser Lehrsatz ist überholt. Eine schreibende Nomadin will ich werden, wenn ich groß bin!

Bekanntlich haben die Jäger*innen- und Sammler*innen-Gesellschaften viel Zeit für die Heiligung der Natur, die für sie beseelt war, für Kultur und Gemeinschaft, aufgebracht. Sie haben keine Vorräte angehäuft, Wohlstand war ihnen fremd, und sie haben weniger Zeit als alle anderen späteren Gesellschaften in das Existenzielle investiert. Sehr sympathisch.

Gleichberechtigung im Haushalt oder im Bett?

Ich habe zu lange zurückgesteckt und nicht die berechtigte Frage gestellt: Warum verdammt noch mal ist der Sex zu Ende, nur weil der Mann gekommen ist?

Gleichberechtigung ist mir zu anstrengend. Ich nehme mir, was ich brauche, und gebe meinem Partner, was er braucht.

Wut oder Verständnis?

Verständnis für meine eigene Wut und damit Verständnis für fremde Wut und dann Wut über fremde Verständnislosigkeit und dann Verständnis für fremde Verständnislosigkeit, aber kein Verständnis für Begriffsstutzigkeit.

Ich habe mal einen Text mit anderen Müttern geschrieben, und eine schrieb: Ich bin viel zu müde für Wut. Und daran denke ich gerade. Dass ich selten wütend bin, es aber mit Blick in die Welt und auf die Menschen viel mehr sein müsste. Als Kind war ich jähzornig, davon gibt es noch Reste in mir. Dieses Aufbrausende. Das habe ich. Und auch Freund*innen, die viel Verständnis dafür aufbringen. Oder bringen müssen.

Ideologie oder Ellenbogengesellschaft?

Bei jeglicher Form von Ideologie, von Ausschluss, geschlossenen Denksystemen, Dogmen kriege ich Zustände. Kann ich nicht. Da hole ich mir lieber ein paar blaue Flecken.

In der ideologischen Gesellschaft bin ich die Anstifterin zum Ungehorsam und in der Ellenbogengesellschaft die Alternativsucherin.

Gesellschaft verändern: auf der Straße oder durch die Literatur?

Auf der Straße scheitern und aus Verzweiflung Literatur daraus machen.

Geht beides nicht. Trotzdem versuche ich es immer wieder. Beides im Übrigen.

Mechthild LanfermannWir erzählen uns Geschichten

Die amerikanische Autorin Joan Didion veröffentlichte 2003 im Alter von neunundsechzig Jahren ihren Essayband Where I was from, auf Deutsch: Woher ich kam. Sie erzählt darin von Kalifornien, dem Land, in dem sie geboren und aufgewachsen ist und später viele Jahre gelebt hat. Ihre Familie kam Mitte des neunzehnten Jahrhunderts mit den ersten Siedlertrecks in den Westen. Joan Didion beschreibt zunächst diese ersten Siedlerfamilien als abenteuerhungrige Männer und Frauen, sie erzählt von der langen und beschwerlichen Reise ins Unbekannte, die viele Opfer kostete, aber einen Zusammenhalt schuf, der das Leben der Siedler über viele Generationen prägte. Wie zum Beweis des Wahrheitsgehalts dieser überlieferten Geschichten berichtet sie von einem alten Kartoffelstampfer, den ihre Urururgroßmutter im Planwagen mit nach Kalifornien brachte und den einer ihrer Cousins in einer feierlichen Übergabe dem Pacific University Museum schenkte, wo er nach wie vor in einer Vitrine der ständigen Ausstellung zu sehen wäre.

Später sagte Joan Didion in einem Interview, dass sie erst beim Schreiben verstanden hätte, dass das Buch nicht von Kalifornien handelte, sondern von den Geschichten, die über dieses Land und seine Bewohner erfunden worden waren. Dass sie zunächst einem Gründungsmythos gefolgt wäre. Nach und nach demontierte sie in dem Buch wieder alle Mythen, die sie vorher erwähnt hatte, von der Abenteuerlust der ersten Siedler, von ihrer Loyalität untereinander und von der angeblichen Unabhängigkeit von der Regierung in Washington. Joan Didion verstand, warum diese Geschichten von Generation zu Generation weitergetragen worden waren. Sie verstand, dass sie den Menschen eine Struktur, einen Halt und einen Sinn in ihrem Leben gegeben hatten.

Wir alle erzählen uns Geschichten. Unser Leben baut darauf auf. Wir hören Geschichten, wir sehen Geschichten, wir verinnerlichen sie. Hier, jetzt und zu allen Zeiten, überall. Es sind Geschichten über uns selbst und über andere, wir erzählen von Vergangenem und davon, was wir in der Zukunft fürchten oder uns erträumen. Mit Geschichten wollen wir unterhalten, trösten, verstehen, wir versuchen, andere zu überzeugen und zu motivieren. Wir bauen mit Geschichten eine Nähe auf zum Gegenüber. Wir reagieren auf ihn oder wir vertrauen ihm etwas an, was uns wichtig erscheint. Was wir nicht jedem erzählen. Vielleicht wollen wir auch angeben oder sogar einschüchtern oder bedrohen. Die Reaktion des anderen zeigt uns – wie in einem Spiegel –, wer wir sind. Wir erleben so, ob wir interessant sind oder lustig, mitfühlend oder Furcht einflößend. Hannah Arendt schrieb, der Mensch mache sich erst in der Wahrnehmung anderer sichtbar und mitteilbar. Die Essenz eines Menschen lasse nichts zurück als eine Geschichte.

Geschichten sind in unserem Leben so immens wichtig, weil sie uns das Gefühl geben können, dass unser Leben nicht sinnlos ist. Denn sie haben in der Regel einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, egal, wo man ansetzt, um sie zu erzählen. Und dieser Weg von Anfang bis Ende kommt durch kausale Zusammenhänge zustande. Es geschieht etwas, jemand reagiert darauf, eine neue Situation entsteht, auf die wiederum reagiert wird. Solange wir davon ausgehen, dass Handlung A die Wirkung B hat, sehen wir eine Bedeutung in dem, was uns passiert und wie wir darauf reagieren. Geschichten geben uns das Gefühl, eine Handlungsfreiheit zu besitzen und nicht ohnmächtig zu sein in einer fremdbestimmten und unerklärlichen Welt. Sie geben unserem Handeln einen Sinn.

Das Problem bei diesen Geschichten ist: Wir erzählen vom Anfang, aber es ist schon so viel Leben passiert, dass wir vom Ende her denken und dann den Inhalt rückwärts in eine Form zu pressen versuchen. Das ist wie mit einem Puzzlestück, das eigentlich nicht das richtige ist, aber das so halbwegs passt, wenn man an einer Ecke ein bisschen quetscht. Und weil es halbwegs passt, also zum Beispiel auch ein Stück Himmel zeigt genau wie das Puzzlestück, das eigentlich an diesen Platz gehört, aber gerade nicht zu finden ist, weil es also so ähnlich aussieht, ist auch das fertige Bild nicht richtig falsch und nur, wenn man sehr genau hinsieht, merkt man, dass etwas nicht stimmt.

Als ich darüber nachdachte, was ich beitragen möchte, was mich in meiner Heimat im Oldenburger Land nahe der holländischen Küste geprägt hat und was das mit Ost- und Westdeutschland zu tun hat, da formte sich auch eine Geschichte in meinem Kopf. Sie handelt von einem Mädchen, das in einem Dorf aufgewachsen ist. Ihre Eltern waren liebevoll, aber arm und schickten das Mädchen, das schlau war, aufs Gymnasium, damit sie es einmal besser haben sollte. Auf der Schule in der Kreisstadt fand sie Freundinnen. Manchmal wurde sie eingeladen, dann besuchte sie die neuen Freundinnen zu Hause. Dort tranken sie Limonade in den Gärten oder auf Terrassen und am Nachmittag kamen die Väter im Anzug von der Arbeit. In den Ferien fuhren die neuen Freundinnen-Familien in den Harz oder an die Nordsee.

In ihrem Dorf fuhr niemand in den Urlaub, denn alle hatten Tiere und einen großen Garten, in dem nie gesessen und Limonade getrunken, sondern immer nur gearbeitet wurde. Im Anzug hatte sie ihren Vater genau einmal gesehen, bei ihrer Erstkommunion. Das Mädchen hatte auf der neuen Schule von Anfang an das Gefühl, nicht hineinzupassen, und deshalb, Achtung, jetzt kommt die Kausalität ins Spiel – strengte sie sich sehr an. Auf Handlung A, der Wechsel in eine andere Welt, folgte Wirkung B: Sie versuchte, die Beste zu werden, sodass niemand auf die Idee kommen könnte, zu fragen, was sie dort zu suchen hätte.

Aber als sie merkte, dass sie immer noch überzeugt war, nicht dazuzugehören, obwohl sie gute Noten schrieb und still war und sich anpasste, denn wenn man im Innersten das Gefühl hat, nicht so viel wert zu sein wie die anderen, dann helfen gute Noten und gutes Benehmen nicht – da verkroch sich das Mädchen in der Stadtbibliothek. Und da es in ihrem Elternhaus keine Bücherregale gab, entdeckte sie erst hier, dass sie durch Geschichten eine andere werden konnte, dass die Bücher ihr »den Triumph des Nicht-sie-selbst-sein-Müssens« boten, wie Susan Sontag, die sie damals natürlich noch nicht kannte, einmal beschrieben hatte, als »die Möglichkeit, ein anderes Leben führen zu können«. Seitdem fühlte sie sich nicht mehr gefangen. Und weil Geschichten sie immer wieder retteten, liebte sie sie ihr ganzes Leben lang, schrieb bald eigene und stand am Ende, kaum vierzig Jahre später, auf einer Bühne und las Leuten vor, was sie bewegte und worüber sie nachdachte.

Das wäre eine Geschichte mit Anfang, Mitte und Ende, und ich kann nicht sagen, dass sie unwahr ist. Sie ist nur nicht vollständig. Es gibt so viele andere Dinge und Ereignisse, die einen Einfluss hatten auf dieses Leben. Und es gibt Menschen, die vor ihr da waren, wie ihre Mutter und ihre Großmutter, deren Geschichten das Mädchen ebenso prägten, genau wie die Geschichten der Geschwister, der Freunde und Freundinnen oder der Familien von nebenan. Dann wäre aber die Sache mit der Kausalität nicht mehr so eindeutig. Viel klarer wäre hingegen die Erkenntnis, dass das Leben oft von Zufällen abhängt, von irrationalen Entscheidungen oder dem Willen anderer. Dass es also mit der rationalen Handlungsfreiheit und dem Sinn im Leben nicht weit her ist. Und das muss man ja auch erst mal aushalten können.

Ich könnte zum Beispiel auch eine Geschichte erzählen, in der das Mädchen in große Selbstzweifel geriet, weil die Leistungen der Frauen in ihrer Umgebung so wenig geschätzt wurden. Sie kannte keine Frau, die nicht arbeitete. Die Mutter stand in der Kneipe und schenkte Bier und Schnaps aus, versorgte die Tiere in der Landwirtschaft, die sie nebenbei betrieben, und kümmerte sich um vier Kinder, die spätestens mittags aus der Schule kamen. Im Dorf gab es noch einen Lebensmittelladen, in dem eine Frau hinter dem Tresen stand, eine Eisenwarenhandlung, die von zwei älteren Schwestern geführt wurde, eine Kirchenverwaltung, auch dort arbeiteten hauptsächlich Frauen, und viele Bauernhöfe, auf denen die Bäuerinnen genauso schufteten wie die Bauern. Die Frauen hatten alle Arbeit, aber die wenigsten hatten ein Gehalt, eine eigene Krankenversicherung und eine vom Mann unabhängige Rente, außerdem Wertschätzung und Respekt. So hätte das Mädchen in der Geschichte den Eindruck bekommen können, dass Frauenarbeit nichts wert sei und dass später Menschen behaupten würden, die Frauen in Westdeutschland hätten gar nicht gearbeitet. Und als das Mädchen dann später politisch wacher wurde, sagen wir Mitte, Ende der Achtziger, dann hätte sie vielleicht gelesen, dass Frauen noch bis vor wenigen Jahren ihre Ehemänner um Erlaubnis fragen mussten, wenn sie eine Anstellung annehmen wollten. Und dass Vergewaltigung in der Ehe zu diesem Zeitpunkt nach wie vor keine Straftat war.

Um die Kausalität ins Spiel zu bringen, könnte das Mädchen in dieser Version

a – die Herabsetzung der Frauen für sich selbst verinnerlichen, sich heimlich mit ihrem Indianerzelt, das eigentlich nur eine alte Decke war, ein Lager in der Stadtbibliothek aufschlagen und sich in Geschichten verlieren.

b – sich auf dem Arbeitsmarkt wie eine Betrügerin fühlen, die zwar behauptet, etwas bieten zu können, aber doch tief im Innersten glaubt, dass alle Vorgesetzten ihr bald auf die Schliche kommen und feststellen, dass sie rein gar nichts kann und schnellstmöglich entlassen werden sollte.

Oder c – nach Berlin ziehen, in die Heimat der Tagträumer und Überlebenskünstler, in die Stadt, die weit genug im Osten liegt, dass Frauen hier Kinder kriegen und arbeiten dürfen und sich als Autorin schon irgendwie durchschlagen.

All das wären mögliche kausale Folgen der Geschichte und ebenfalls nicht unwahr.

Danach muss man immer mal wieder fragen, wenn es um Geschichten geht, die nicht in einem Roman spielen, sondern solche, die wir uns und anderen über unser Leben erzählen, nach dem Wahrheitsgehalt. Denn leider ist es auch richtig, dass in Geschichten oft gelogen wird, wie Joan Didion sagt, oder, wenn man es euphemistisch großherziger benennen möchte, dass etwas weggelassen, beschönigt oder variiert wird. Dass die Dinge, die einem passieren, als Ausrede herhalten müssen. In diesem Fall könnte die Studentin, die einmal das Mädchen gewesen war, alle Situationen, in denen sie weder besonders klug noch politisch wach gewesen war, auf die Unsicherheit und Unerfahrenheit früherer Jahre schieben. Dass sie in ihrem System nicht gelernt hatte, auf den Tisch zu hauen und Machtpositionen von männlichen Professoren oder Arbeitgebern anzugreifen.

Aber zu der Geschichte gehört auch, dass sie es vorzog, in fremden Städten und Ländern eine andere zu werden, und dabei nicht Richtung Osten schaute. Sie lernte Menschen kennen, sie liebte und verließ und wurde verlassen, und währenddessen fand die Maueröffnung im Fernsehen statt und gefühlt auf einem anderen Planeten. Gejubelt wurde in der Bild-Zeitung, wir sind wieder wer, noch größer, noch nationaler. Helmut Kohl, den sie doch schon fast überstanden hatten, war der gesamtdeutsche Held, und für Fahnen hatte sie noch nie etwas übrig gehabt. Es war keine Geschichte, in der sie sich wiederfand.

In einer deutschen Zeitung las sie später, dass sich Frauen aus West- und Ostdeutschland getroffen hatten, um gemeinsame Strategien für den Kampf um Gleichberechtigung zu beschließen, und dass es dazu nicht gekommen war, weil die West-Frauen die Ost-Frauen für naive Muttis hielten, die sich im Sozialismus neben Vollzeitjob auch noch die Familienarbeit aufhalsen ließen, und die Ost-Frauen fanden, dass die West-Frauen arrogante Emanzen seien, die klug über Gleichberechtigung reden konnten, aber zu Hause den alleinverdienenden Ehemännern die Hemden bügelten. Es muss eine seltsame Gemengelage von Geschichten gewesen sein, von den erzählten und den verschwiegenen, von den gehörten und den überhörten. Für die Nicht-Dabeigewesenen wie mich bleibt als Eindruck auch nur ein Klischee, nämlich, dass Frauen in der Gruppe nicht solidarisch miteinander sein können.

Es war der Beginn des Jahrzehnts, die Neunziger. Nach dem Ende des Kalten Krieges, nach der also wirklich mal so gut wie erreichten Gleichberechtigung, nach dem Wegfall religiöser und familiärer Zwänge wurden wir Frauen ermuntert, jetzt endlich unser individuelles Glück in Angriff zu nehmen. Du bist nicht perfekt, wurde uns in die schamesroten Ohren geflüstert, aber du allein bist in der Lage, das zu verändern. Der alte Traum von der Kausalität schien endlich wahr zu werden – jede war ihres Glückes Schmied, und wenn eine Frau nicht erfolgreich, schön, gesund oder beliebt war, dann hatte sie sich einfach noch nicht wirklich angestrengt. Für soziale Gerechtigkeit blieb kein Platz, die Armen waren selbst schuld an ihrer Misere und Staat und Gesellschaft fein raus. Die Wirtschaft rieb sich die Hände.

Produkte wurden über Erfolgs-Storys verkauft, die nichts mit dem ursprünglichen Nutzen der Waren zu tun hatten, aber als »narrative Strategien« den Absatz steigerten. Nike verkaufte Turnschuhe als Black-Girl-Empowerment und produzierte weiter in Billiglohnländern, und Designer druckten feministische Forderungen auf überteuerte T-Shirts, was keinen Gender-Pay-Gap zuschüttete. Selbst das Schuldenmachen wurde zum Glücksfaktor erklärt – die Freiheit nehm ich mir, sagte die Frau im nassen Badeanzug in der Werbung und zog beim Kauf der Sonnenbrille die Kreditkarte aus ihrer Poritze. Freiheit hieß, alles kaufen zu können, Bezahlung später.

In dem neoliberalen System, in das wir hineinwuchsen, wurde der Konsum zum Sinn des Lebens.

Dieses Denken hat sich so sehr in unserem Leben verhakt, dass es uns fast unmöglich erscheint, den Wert von Gesellschaft, von Bildung und Arbeit, von unserem eigenen Körper, unserer Sexualität, von Krankheit und Gesundheit nach anderen als nach ökonomischen Maßstäben festzulegen. Glück, so schreibt die israelische Soziologin Eva Illouz, ist so zu einer Obsession geworden, ein Instrument der Kontrolle über unser Leben, das Disziplin und Anpassung erfordert.

Und auch diese Geschichten der Selbstoptimierungen sind nicht vollkommen unwahr. Es gibt sicher Menschen, denen es hilft, wenn der innere Zensor die Peitsche schwingt. Aber wenn es nicht klappt mit dem Glück, und bei wem funktioniert das schon immer, der sieht darin ein Versagen und fängt an, sich selbst zu verachten. Die Scham macht einsam, und manche macht sie bösartig, denn es findet sich immer jemand Schwächeres, auf den sich der Hass abwälzen lässt. Dann verbreiten wir Geschichten über Geflüchtete, die sich die Zähne machen lassen, und zittern vor den nächsten Landtagswahlen.

Wir erzählen Geschichten, um den Sinn im Leben zu finden, und wenn wir keinen Sinn mehr sehen, dann fangen wir an, die Puzzleteile zurechtzubiegen und so die leeren Stellen in uns zu füllen. Aber es macht ganz langsam, nach und nach, krank, weil wir uns und andere in Bilder hineinquetschen, in die wir nicht passen.

Bei allen Vergleichen der Frauenleben in Ost und West, bei den Rechtfertigungen und Anklagen sollte nicht vergessen werden, dass die spezifische gesellschaftliche Stellung der Frau in beiden Ländern politisch gewollt war und die Gesetze und Voraussetzungen fast ausschließlich von Männern gemacht worden waren. Und wie schwer es ist, sich den Erwartungen zu entziehen, wenn man mit seinem Leben da drinsteckt, weil es nicht nur darum geht, was der Staat will, sondern auch darum, was die eigene Familie für richtig hält. Was die Nachbarn und Freunde denken. Welches Bild von einer guten Frau man selbst für sich verinnerlicht hat.

Wir sollten lieber von krummen Wegen und falschen Entscheidungen erzählen. Vor allem sollten wir zuhören. Es bringt uns nicht weiter, die seit dreißig Jahren fest betonierten Klischees herauszuholen. Wir könnten stattdessen zusammen über die Verrenkungen lachen, die wir schon anstellten, um irgendwo hineinzupassen. Wir könnten Geschichten erzählen, die wir bedauern oder für die wir uns schämen. Wir könnten uns etwas anvertrauen, was uns wichtig ist. Was wir nicht jedem erzählen. Wir könnten fragen, anstatt immer schon zu wissen. Vielleicht ergeben sich so Geschichten, die Sinn machen. Oder, wie Joan Didion sagte, wir könnten uns Geschichten erzählen, um zu leben.

Sabine RennefanzAkte der Rebellion

Bin ich ostdeutsch?

Bin ich westdeutsch?

Dazwischen? Ein Hippogreif, wie aus den Harry-Potter-Büchern? Zur Hälfte Greifvogel, zur Hälfte Pferd?

Ich habe fünfzehn Jahre meines Lebens in der DDR verbracht. Und fünfunddreißig Jahre in der Bundesrepublik. Fünfzehn Jahre Osten, fünfunddreißig Jahre Westen. Die fünfzehn Jahre wiegen immer noch schwerer. Ich bin die ostdeutsche Autorin, die »Ost-Redakteurin«, die »Ost-Frau«. Du bist doch eine ostdeutsche Frau, sagt meine Ost-Berliner Freundin. Du bist nicht so weinerlich, du machst dir nicht ständig Gedanken, ob du noch »fuckable« bist, oder ob du dafür bezahlt werden willst, dass du deine Kinder bekochst. Du hast acht Monate nach der Geburt deiner Tochter wieder gearbeitet. Du genderst nicht.

Das stimmt alles. Aber ich bin keine dieser toughen Ost-Frauen, die morgens um fünf ihre Kinder weckten, sie um sechs auf der anderen Seite der Stadt in die Kita brachten, acht Stunden arbeiteten, abends in der Kaufhalle standen und sich trotzdem nie beschwerten. Ich beschwere mich oft. Ich ärgere mich im Rückblick darüber, dass ich acht Monate nach der Geburt meiner Tochter wieder gearbeitet habe. Und dann schreiben mir Leserinnen, die toughen Ost-Frauen, ich solle mich nicht so haben. Ich sei eine verweichlichte West-Frau.

Ich habe in meiner Kindheit oft den Satz gehört: Für ein Mädchen ist sie schlau. Ich bin erst in einem Dorf zur Schule gegangen und habe später in einer DDR-Musterstadt Abitur gemacht. Meine Oma väterlicherseits war Verkäuferin, mein Opa hat ein Stahlkombinat mitaufgebaut. Wenn es nach meinem Vater und seinen Eltern gegangen wäre, sollte ich Sekretärin oder Kindergärtnerin werden. Eine Ausbildung machen, schnell eigenes Geld verdienen. Studieren? Nein, das Mädel soll was Richtiges lernen. Auch in der DDR war die Bildung von Mädchen nicht immer Priorität.

Ich verdanke es einem Mann, dass ich studiert habe und Journalistin geworden bin. Dass ich schreibe. Der Mann war mein Deutschlehrer, er war eine auffällige Figur in der »Schule des Friedens« in einem Zweihundert-Seelen-Dorf. Er hatte schwarze Locken, trug Cordanzüge, trank Schwarztee mit Milch und in seiner Hosentasche steckte stets ein Taschenbuch, Raymond Chandler, Dashiell Hammett. »Man kann überall lesen«, sagte er zu mir. »Wenn du schreiben willst, und ich finde, du solltest schreiben, musst du vorher lesen«, sagte er zu mir. Mein Deutschlehrer war auch der Lehrer meiner Mutter gewesen, auch ihr Lieblingslehrer. Sie vertraute ihm.

Ich hatte als Kind und Jugendliche keine feministischen Vorbilder. Meine Mutter wollte Rechtsanwältin werden. Hat nicht geklappt. Meine Oma wollte Lehrerin werden. Hat nicht geklappt. Es kam immer etwas dazwischen. Ich las Bücher, Christa Wolf, Maxie Wander, Brigitte Reimann, Helga Königsdorf. Aber das waren keine Vorbilder, das waren Göttinnen, unerreichbar.

Ich sah die Frauen in meiner Umgebung kochen, backen, putzen, Kartoffeln schälen, Tische abräumen, ich sah sie Windeln in großen Töpfen auskochen, ich sah sie Wäsche aufhängen, ich sah sie eine hüpfende Schleuder festhalten. Ich sah sie schwere Schüsseln mit Kuchenteigen herumtragen. Sie lebten in der Küche, ungestört von Männern. Manchmal ruhten sie sich am Kachelofen aus, manchmal sah ich meine Mutter im Filmspiegel lesen oder in der Sibylle blättern. Hobbys hatten sie keine. Meine Mutter trug Kittelschürze und darunter eine Trainingshose und ein Oberteil. Im Sommer auch nur einen Schlüpfer. Meine Tante verkaufte Kühlschränke und Tiefkühltruhen, sie war die Mächtigste, die ich kannte, denn Kühlschränke waren Goldstaub. Gegen einen Kühlschrank bekam man Fliesen oder ein Waschbecken. Meine Tante trug Blusen aus dem Exquisit. Sie war eine stolze Werktätige.

Nach 1990 verlor sie ihre Arbeit, wurde depressiv, ohne dass wir damals dieses Wort kannten. Irgendwann begann sie an der Kasse bei Aldi zu arbeiten. Da sitzt sie noch heute, die mächtigste und erfolgreichste Frau meiner Kindheit.

In der Schule war ich die Einzige, deren Mutter Hausfrau war. Drei Kinder und die Mutter zu Hause, ihr seid doch asozial, so hieß es. Ich fühlte mich asozial. Die Mütter meiner Freundinnen waren Verkäuferinnen, Sekretärinnen, Erzieherinnen, Facharbeiterinnen für Viehzucht. Im Russischunterricht mussten wir in einem Aufsatz beschreiben, was unsere Eltern arbeiten. »Mama domoi«, schrieb ich und schämte mich dafür. Jeder arbeitete, Arbeit war das Wichtigste im Leben, erst durch die Arbeit wurde man zu einem vollwertigen Teil der sozialistischen Gesellschaft. Und damit war nicht das Kochen, Putzen und Windelnkochen gemeint. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ich hätte lieber eine Mutter gehabt, die frühmorgens zur Arbeit geht, wie in dem Lied.

Die Männer brachten in meiner Kindheit das Geld nach Hause, aber trotzdem gaben sie nicht den Ton an. Sie waren still, schwach. Die Gespräche bestimmten die Frauen, sie trafen die großen Entscheidungen, meine Mutter, ihre Schwestern, lauter Tanten, Nachbarinnen. Nach 1990 verloren die Männer die Arbeit und hatten größere Schwierigkeiten als die Frauen, sich neu zu orientieren. Ich habe deshalb Schwierigkeiten, diese Männer als Patriarchen und Unterdrücker zu sehen.