18,99 €

Mehr erfahren.

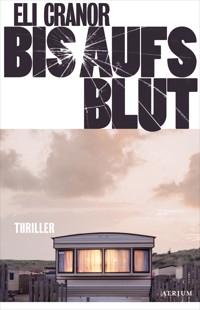

- Herausgeber: Atrium Verlag AG

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Die Fehde zweier Familien in Arkansas eskaliert in einer Spirale der Gewalt ... Tief in den Ozarks, im Hinterland der US-amerikanischen Südstaaten, betreibt Jeremiah Fitzjurls einen Schrottplatz, auf dem er gemeinsam mit seiner Enkelin Jo lebt. Eines Nachts kommt sie nicht wie verabredet vom Homecoming Ball nach Hause, und Jeremiah weiß, dass eine alte Familienfehde sie eingeholt hat. Die Ledfords, berüchtigte Meth-Dealer und fanatische Rechtsradikale, sinnen seit Jahren auf Rache für einen grausamen Vorfall in der Vergangenheit. Jo soll nun die Blutschuld ihrer Familie bezahlen. Während Jeremiah verzweifelt nach seiner Enkelin sucht, gibt Jo alles dafür, sich ihren eigenen Weg aus den Fängen der Sünden ihrer Vorfahren zu erkämpfen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 346

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Eli Cranor

Ozark Dogs

Thriller

Aus dem Englischen von Cornelius Hartz

Deutsche Erstausgabe

1. Auflage 2025

© Atrium Verlag AG, Zürich, 2025

Alle Rechte vorbehalten.

Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel Ozark Dogs bei Soho Press, Inc., New York.

© 2023 Eli Cranor

Aus dem Englischen von Cornelius Hartz

Covergestaltung: Burkhard Finken/Finken & Bumiller, Stuttgart

Covermotiv: gambler/unsplash.com (Himmel); zia sohrab/unsplash.com (Schrottautos)

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Alle Rechte vorbehalten. Der Verlag untersagt ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung die Nutzung dieses Werkes im Sinne des §44b UrhG für das Text- und Data-Mining.

ISBN978-3-03792-230-9

www.atrium-verlag.com

www.facebook.com/atriumverlag

www.instagram.com/atriumverlag

Für Dad, der mir mit einem Eimer voller Baseballs das Schreiben beigebracht hat

So geschahen plötzlich Dinge, die für immer nachwirken sollten.

– Daniel Woodrell, Winter’s Bone

Insasse: 06–2140

Cummins Unit

Postfach 500

Highway 65

Grady, AR, 71644

Ich schreibe so viele Briefe und krieg es einfach nicht fertig, sie abzuschicken. Ich hab so viele Fragen im Kopf. Hast du an mich gedacht, bevor du abgedrückt hast? Kann gut sein. Vielleicht hast du das ja deshalb alles getan.

Das werde ich wohl nie erfahren.

Ich werde auch nie das Gefühl haben, dass ich dich kenne. Jedenfalls nicht wirklich. Ganz egal, wie viele Briefe ich schreibe, ich muss mir trotzdem anhören, wie alle in der Stadt darüber reden, was du getan hast. Ich lebe ständig im Windschatten von deinem Sturm. Keine Ahnung, wie viele Leute in mir schon gesagt haben, sie hätten das genauso getan. Aber darüber zu reden ist einfach, wenn man nicht selbst den Finger am Abzug hatte. Deine Schüsse haben auch in mein Leben ein Loch gerissen. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht zu spüren kriege, wie schlimm das ist, was du getan hast.

Der kleine rote Punkt blinkt immer noch über der Tür vom Büro auf dem Schrottplatz. Manchmal, wenn ich spät dran bin, mach ich die Augen zu, und dann guck ich durch die Linse der uralten Überwachungskamera, die sich immer von einer Seite zur anderen dreht und deshalb immer nur die Hälfte von allem mitkriegt.

Dann seh ich, was die Kamera in der Nacht damals gesehen hat.

Das Auto, in dem du gesessen und gewartet hast, das Gewehr in der Hand. Das Gewehr an deiner Schulter, und dann hast du abgedrückt. Ich blinzle, und die Kamera dreht sich weiter und quietscht, als sie nach Norden schwenkt, wo die Kugel ihr Ziel gefunden hat und der Junge umgefallen ist. Achtzehn Jahre alt. Und der andere Junge, der gerade fünfzehn geworden war, ist weggerannt.

Schnell.

Die Kamera bleibt nicht stehen. Kriegt selbst ja nichts mit. Schwenkt einfach immer weiter und zeigt den gezackten Einschnitt in der Baumreihe oben am Highway . Das ist alles, was von dieser Nacht bleibt. Der Tornado, der durch gezogen ist, der Kirchen und Banken weggefegt hat. Puppenhäuser in der Hand Gottes. Die Trichterwolke, die direkt auf den Schrottplatz zugesteuert ist, als ob Gott gewusst hätte, was du vorhattest, aber dann plötzlich stehen geblieben ist. Und das ist der Teil, den ich nie so ganz verstehen kann. Gott muss es gewusst haben. Er weiß doch immer alles. Warum hat er dann den Tornado auf Highway umgelenkt, als es geknallt hat und der eine Junge umgefallen und der andere weggerannt ist? Die Frage musst du mir nicht beantworten.

Und denk nicht zu viel darüber nach, okay? Wenn ich mich jemals dazu bringe, den Brief hier abzuschicken, und er es durch die Poststelle vom Gefängnis schafft und sie nicht alles Wichtige schwärzen, denk dran: Die Kamera ist immer noch da draußen und dreht sich und beobachtet mich genauso, wie sie dich beobachtet hat.

Jo

1

Türme von Autos ragten über dem alten Mann in den Himmel, wo die Sonne in roten Querstreifen versank und lange Schatten über den Schrottplatz warf. Er lenkte den Frontlader auf einen verrosteten Crown Vic zu und presste die zwei gewaltigen Zinken in die Motorhaube. Das Blech barst, und der Motorblock kam zum Vorschein. Weiter hinten zermalmte eine hydraulische Presse gerade einen Ford-Truck wie eine Bierdose.

Das letzte Tageslicht ließ das Glas einer kleinen Flasche funkeln, die aus der Brusttasche des Mannes ragte. Hinter der Flasche steckte ein Briefumschlag. Es krachte und splitterte, als der Mann den Crown Vic in der Schrottpresse auf dem platt gedrückten Ford platzierte. Er griff zur Brusttasche und ließ seinen Finger über den Plastikdeckel der Flasche gleiten, spürte, wie rau der Deckel an den Rändern war. Doch statt der Flasche zog er den Umschlag heraus, schwarze Fingerabdrücke auf weißem Papier, und überflog, was dort stand:

Sehr geehrte/r Joanna Fitzjurls,

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass der Zulassungsausschuss Sie zum Studium an der University of Arkansas zugelassen hat. Bitte kommen Sie am …

Der alte Mann knüllte den Brief zusammen. Er stand auf, reckte sich und stieg aus. Seine Schritte wirbelten kleine Wolken von trockenem rotem Staub auf. Er ging ganz nah an die Schrottpresse heran. Nah genug, dass er die dunklen Flecken erkennen konnte, mit denen die gewaltigen Platten übersät waren. Im schwindenden Licht wirkten die Ölflecken wie Blut. Eine schnelle Handbewegung reichte, und der Brief verschwand im Inneren des halb zerlegten Crown Vic.

Für so etwas waren Schrottplätze der ideale Ort.

Aber der alte Mann wusste genau, dass man auf dem Schrottplatz Dinge nicht verschwinden lassen konnte. Alles wurde nur zerkleinert, gepresst und dann hoch und immer höher gestapelt, Block für Block errichtete Pyramiden mit Gräbern tief in ihrem Inneren, die ihre Geheimnisse für sich behielten.

Die Platten der Schrottpresse senkten sich wieder, und der alte Mann humpelte davon. Er hatte Fett an den Hüften, wirkte jedoch eher quadratisch als rund. Von den Füßen bis zum Hals war alles an ihm dick. Seine Haut hatte die Farbe von Naturleder, bräunlich-blass. Auf dem ovalen Namensschild an seinem Carhartt-Arbeitshemd stand Jeremiah.

Die Sonne verschwand hinter den Schrottbergen, als er zurück zum Büro ging, Betonwände mit Wellblechdach. Keine Fenster. Neben der Eingangstür befand sich ein kleines Beet, Rosen wuchsen aus der rissigen Erde. Jeremiah stützte sich ab, die Flasche zitterte in seinen Fingern.

»Lass es dir schmecken, Hattie«, sagte er und goss die braune Flüssigkeit auf die Erde rund um die Stängel, sein allabendliches Ritual.

Jeremiah steckte die Flasche in eine der Taschen seiner tarnfarbenen Cargohose und öffnete die Tür. Der Bau beherbergte mehr Räume als nur das Büro, war aber nicht so gemütlich wie ein richtiges Wohnhaus. Ein Kamin. Zwei Stühle an einem Tisch in einer Ecke, die man als Küche bezeichnen konnte. Schatten erfüllten den Raum, als wäre man im Keller, und verdunkelten einen großen Forellenbarsch, der im Flur hing. Jeremiah schloss die Tür und tippte auf einer elektronischen Tastatur an der Wand herum. Ein rotes Licht, ein grünes Licht und dann ein dumpfes metallisches Geräusch – die Außentür hatte sich hinter ihm verriegelt.

Von hinten aus dem Anbau drang Musik zu ihm. Der quäkende Tenor wirkte fehl am Platz. Die Wände warfen die Töne als unheimliche Echos zurück; der dicke Beton war zum Schutz gebaut worden, nicht für die tolle Akustik. Jeremiah schlich geräuschlos durch das Wohnzimmer und spähte in Richtung des Ursprungs der Melodie. In der Ecke hinter dem abgewetzten Sofa war noch eine Tür. Sie reichte ihm kaum bis an die Schultern, aber dafür war sie dick. Fünfzehn Zentimeter Stahl. Jeremiah duckte sich, als er den Tresorraum betrat.

Hier drinnen gab es ein Arsenal, mit dem man einen Krieg vom Zaun brechen konnte – oder einen beenden. Der Raum war die reinste Waffenkammer, an den Wänden hingen Freunde aus seiner Vergangenheit: abgesägte Schrotflinten, Glocks, die an ihren Abzugsbügeln baumelten, Sturmgewehre mit Schnellfeuerkolben, Infrarot-Zielfernrohre und Kurvenmagazine. Eine M72 LAW, eine Panzerabwehrbüchse, lag im hinteren Teil des Raumes auf einem Tisch, als wäre sie eine rostige Rasenmäherklinge, ein kaputtes Teil, das schon länger darauf wartete, dass der alte Mann es reparierte.

Jeremiah kramte in seiner Hosentasche nach der Flasche und stellte sie auf ein Regalbrett. Dann kam die Pistole. Er hängte Gürtel und Holster an einen Haken. Neben der Waffe baumelte der Bronze Star, den Uncle Sam ihm angepinnt hatte, nachdem er Jeremiah alles andere genommen hatte. Neben dem Orden Regalbretter voller Bücher: Hemingway, Faulkner, Flannery O’Connor, auch ein paar Grishams und Stephen Kings. Dann waren da die richtig alten Wälzer, Bücher, in denen die Antworten auf die wichtigsten Fragen standen: Platons Der Staat, ein paar dickere Bände von Schopenhauer, eine dünne Taschenbuchausgabe des Daodejing und natürlich die Bibel, der zerfledderte Einband lederartig wie die Haut des alten Mannes. Hier gab es sogar noch mehr Bücher als Gewehre. Jeremiah hatte vor langer Zeit begriffen, dass auch ein Buch eine Waffe sein kann, und wie immer hatte er sich ausreichend bewaffnet.

Ein Foto war an der Wand befestigt: ein alter Mann und ein Kind in den Ozarks, vor einem fernen Hügel, hinter dem die Sonne unterging. Jeremiah blieb stehen, und sein Blick fiel auf das einsame rostige Gewehr auf dem Tisch. Die restlichen Waffen waren sauber, makellos, sogar der alte Raketenwerfer. Jeremiah verließ den Tresorraum und schloss die Tür hinter sich.

Er ging jetzt zügig durch das Haus, fühlte sich frei von Sorgen, während die Musik immer lauter wurde. Er blieb vor der Tür des Zimmers seiner Enkelin stehen, spähte durch den Spalt und beobachtete, wie sie zu einem ihm unbekannten Lied lautlos den Mund bewegte. Ihr Zimmer wirkte trotz rosa Farbtupfern und Paisleymustern trostlos, das einzige Licht kam von einer Leuchtstoffröhre, die über ihrem Kopf flackerte. Sie trug Shorts und ein T-Shirt mit dem Maskottchen der Razorbacks, der Footballmannschaft der University of Arkansas, auf der Brust. An der Schranktür hing ein schickes bodenlanges, mit Pailletten besetztes blaues Kleid. Es hatte mehr gekostet, als der Schrottplatz in den letzten zwei Wochen eingebracht hatte. Das Kleid glitzerte vor sich hin, während Joanna mehrere dicke Schichten hellen Puder auf ihre Wangen pinselte.

»Du bist, was du bist, Jo«, sagte Jeremiah von der Tür aus. »Das kannst du nicht verstecken.«

Joanna sah ihn über ihre Schulter hinweg an. »Und was soll das sein?«

»Meine Enkelin.«

Sie lächelte.

»Meinst du nicht, dass du es übertreibst?«

»Zieh dich um«, sagte Jo und beugte sich zum Spiegel vor. »Du musst auch vorzeigbar aussehen.«

»Bist du dir wirklich sicher?«

»Wer soll mich denn sonst begleiten?«

Jo drehte sich um und schaute ihren Großvater an. Ihr Gesicht war eine Mischung aus dem Besten, was ihre Eltern zu bieten hatten: stahlblaue Augen, volle Lippen, hohe Wangenknochen und eine niedliche kleine Nase, bei der die Nasenspitze nach oben zeigte, wenn sie lächelte. Trotzdem war es nicht leicht, die Bürger von Taggard, Arkansas, dazu zu bringen, nicht ständig daran zu denken, was das Mädchen alles durchgemacht hatte. Nicht an ihren Vater, geschweige denn an ihre Mutter. Vielleicht heute Nacht, dachte Jeremiah und verlor sich in ihren dunkelblauen Augen. Vielleicht denken sie heute Nacht ja ausnahmsweise mal nicht daran.

»Hörst du mir überhaupt zu?«, fragte Jo.

Jeremiah blinzelte.

»Meinst du, wir sollten ihn anrufen?«

»Ist schon ganz schön spät.«

»Scheiße, Opa.«

Wenn man sie ansah, konnte man meinen, Jo wäre eine Heilige, aber das Mädchen hatte jetzt schon eine ziemlich große Klappe, und Jeremiah wusste genau, von wem.

»So ein Anruf kostet ein Vermögen«, sagte er. »Und wir wissen nicht mal, ob er zurückruft.«

»Opa.«

Mehr brauchte sie nicht zu sagen: Wenn er dieses eine Wort hörte, diese drei Buchstaben, tat Jeremiah so ziemlich alles für sie. Er zog ein klobiges Klapphandy aus der Cargohose. Er wählte die Nummer, drückte das uralte Ding ans Ohr und wartete. Jo starrte das Handy an. Hinter der Musik war es still. Sie waren jetzt näher dran, wieder an der Stelle, wo alles angefangen hatte. Der Schrottplatz spürte es auch, trotz der anderthalb Meter dicken, wetterfesten Wände und trotz der Waffen im Tresorraum. Diese geweihte Erde hatte den Sturm nicht vergessen.

»Ich will eine Nachricht für einen Insassen hinterlassen«, durchbrach Jeremiah die Stille. »Ja, Jake Fitzjurls. Er soll innerhalb der nächsten halben Stunde seine Tochter anrufen. Sie wird nachher Homecoming Queen.«

Jo strahlte und wandte sich wieder dem Spiegel zu. Ihre dicke Mähne war zu engen Zöpfen geflochten, die um den Kopf führten. Jeremiah wusste, dass sie die Zöpfe selbst geflochten hatte. Ein Mädchen, das bei seinem Großvater aufwuchs, musste lernen, alles selbst zu machen: Haare und Make-up, Kochen und Putzen.

»Hast du noch was von der Tech gehört?«, fragte Jeremiah und steckte das Handy wieder in die Tasche.

»Der Tech?«

»Ich hätte dich halt gern in meiner Nähe.«

»Du weißt doch, dass ich auf die Uni will, Opa. Ich gehe nach Fayetteville«, sagte sie und zeigte auf den zähnefletschenden Keiler auf ihrem Hemd. »Die haben das beste Institut für Tiermedizin in ganz Arkansas.«

»Ich könnte hier ganz gut Hilfe gebrauchen. Und Geld, wir haben noch gar nicht über das Geld gesprochen.«

Er betrachtete ihr Gesicht im Spiegel. Ihre Augen verrieten nichts, waren ruhig und konzentriert. Er wusste, die Uni würde ihr eine E-Mail schicken, da konnte er noch so viele Briefe zerknüllen. Und dann würde der Sommer kommen, und dann war sie weg.

»Jo?«, sagte Jeremiah und zupfte an seinem Revers. »Ich dachte, wir zwei beiden könnten heute Nacht auf den Babel klettern und uns die Sterne angucken.«

»Aber wir müssen doch zum …« Jo brach ab und sah ihren Großvater an. »Klar, Opa. Das klingt gut.«

Jeremiah grinste.

»Jetzt muss ich erst mal versuchen, meinen Hintern in das Kleid da zu zwängen.«

»Gut«, sagte Jeremiah und wandte sich zum Gehen.

»Sag Bescheid, wenn Dad anruft.«

Jeremiah schloss die Tür hinter sich. Er wartete, bis er hörte, wie die Sicherheitskette auf der anderen Seite durch die Rille glitt, ein Geräusch, das Stabilität und Sicherheit vermittelte, dann humpelte er wieder den Flur hinunter.

Jeremiah brauchte keine fünf Minuten, um sich zu rasieren und seinen Anzug anzuziehen. Seine Hose war schwarz, sein Jackett blau. An den Manschetten baumelten Knöpfe, die wie die goldenen Schalen gehäuteter Zikaden aussahen. Währenddessen hatte Jeremiah nur Augen für sein altes Handy. Er wartete auf etwas, von dem er genau wusste, dass es nicht eintreten würde.

»Verdammt noch mal, Jake. Ruf die Kleine zurück.« Die Stimme des alten Mannes prallte an den stummen Wänden ab. »Das ist das Mindeste, was du tun kannst.«

Er warf das Handy in die Luft, fing es auf und ging zurück zu Jos Zimmer.

Klopfte dreimal. Nichts.

Jeremiah klopfte noch einmal, dann hörte er ihre Stimme, leise, gedämpft. Er klopfte zwei weitere Male, bevor die Sicherheitskette zur Seite geschoben wurde. Jo stand vor ihm, und ihr Kleid beseitigte die letzten Illusionen, dass sie immer noch sein kleines Mädchen war: eng an den Hüften, oben und unten die Kurven einer Frau.

»Telefonierst du?«, fragte Jeremiah.

»Mit dem Tierschutzverein. Die wollen, dass ich morgen arbeite.«

»Am Samstag nach Homecoming?«

»Die meinen, das wäre das Mindeste, was ich tun kann, wo du doch immer ihre Ausreißer überfährst.«

Jeremiah nickte, aber sein Blick war auf das Telefon in ihrer Hand gerichtet. »Du hast sie doch wohl nicht angerufen, oder?«

»Wen?«

»Du weißt genau, wen ich meine.«

»Ach, Opa, komm schon. Ich hab nicht mal ihre Nummer.«

Jo hielt das Handy so, dass Jeremiah das Display nicht sehen konnte. Sie hatte sich das schon hundertmal anhören müssen. Sie drehte sich zum Spiegel, lächelte ihr Spiegelbild an und sagte: »Ja, so geht’s.«

Jeremiah war noch nie sehr wortgewandt gewesen, schon gar nicht, wenn es um Jo und irgendwelche Glitzerkleider ging.

»Hat Dad sich gemeldet?«

Jeremiah überlegte, ob er sie anlügen und ihr sagen sollte, das Gefängnis hätte angerufen und behauptet, die Telefone wären alle kaputt, aber es war zu spät. Jo starrte ihn an. Jeremiah schaute weg, auf ihren Nachttisch. Das Briefpapier, das er ihr letztes Weihnachten geschenkt hatte – wie jedes Weihnachten, seit sie lesen und schreiben konnte –, brannte Löcher in das Gedächtnis des alten Mannes. Der Füllfederhalter, den sie sich von dem Geld für ihren Nebenjob beim Tierschutzverein gekauft hatte, lag auf einem halb fertigen Brief an einen Mann, den sie kaum kannte.

»Bestimmt ist etwas dazwischengekommen«, sagte Jo, wandte sich vom Spiegel ab, schnappte sich ihre Handtasche und ging an ihm vorbei.

Bevor sie die Tür erreichen konnte, ergriff Jeremiah ihren Arm. »Hast du deine Waffe gecheckt?«

Jo sah ihn genervt an.

Jeremiah würde darauf beharren.

»Sie ist in der Nachttischschublade, Opa. Genau da, wo sie hingehört. Gesichert.«

»Eine Kugel in der Kammer?«

Jo stellte sich auf die Zehenspitzen, beugte sich vor, küsste ihn auf die Wange und flüsterte: »Es ist immer eine Kugel in der Kammer.«

Dann war sie weg, den Flur hinunter und schon auf halbem Weg durch das Wohnzimmer, als Jeremiah ihren Namen rief.

»Ja?«, sagte sie und machte sich daran, die Riegel und Ketten an der Haustür zu öffnen.

»Ich finde, du solltest heute Abend den Judge nehmen.«

Jo fuhr herum. Sie machte große Augen, denn sie wusste, wie sehr ihr Großvater seinen Truck liebte: einen getunten Chevy Silverado 4x4, Baujahr 1984, mit Zusatzscheinwerfern, Frontschutzbügel und gerippten Geländereifen, die so breit waren, dass ihnen die Hügel der Ozarks nichts anhaben konnten.

»Meinst du das ernst?«

»Ich finde, der passt super zu deinem Kleid.«

»Und womit fährst du?«

»Ich dachte, wir fahren zusammen.«

Jo senkte den Blick. »Aber ich bin eh schon spät dran.«

»Ich bin abfahrbereit«, sagte Jeremiah und nahm seine Schlüssel vom Küchentisch.

»Nein«, entfuhr es ihr, doch sie bremste sich sofort. »Ich meine … Keine von den anderen Mädels fährt mit ihren Eltern zum Spiel.«

»Du doch auch nicht«, sagte Jeremiah und sah sie an, als wolle er sagen: Ich bin doch nur dein Opa.

»Du weißt schon, was ich meine.«

Jeremiah warf die Schlüssel quer durchs Wohnzimmer. Jo fing sie mit einer Hand auf.

»Aber ich bin garantiert die Einzige, die in einem aufgemotzten Chevy vorfährt.«

Jeremiah sah seiner Enkelin dabei zu, wie sie sich umdrehte und sich wieder an den Schlössern zu schaffen machte. Hinter der Tür dort existierten Gewalt und Blutlinien, die tiefer reichten als die Kalksteinhöhlen, die die Ozarks durchzogen. Er hatte schon mal versucht, ihr das alles zu erklären, wollte das, was passiert war, ausgraben und in Worte fassen, aber es war ihm nie wirklich geglückt. Für die Vergangenheit gab es keine Worte.

Der alte Mann war vollkommen in seine Erinnerungen vertieft; er bekam kaum mit, dass die Tür jetzt offen stand und den Blick auf den Schrottplatz und alles, was dazugehörte, freigab. Aber Jos Stimme holte ihn zurück in die Gegenwart. So wie sie es immer tat.

»Wir sehen uns beim Spiel, Opa. Komm nicht zu spät.«

2

Evail Ledford sah zu, wie sein Cousin Dime Ray Belly die Parole auf noch ein zerknittertes Plakat malte. Dime war ein kleiner, rundlicher Mann mit zerknautschtem Gesicht; die Haut spannte um die Wangen und war runzlig wie der hervorstehende Hintern eines Affen. Evail dagegen war völlig unscheinbar. Mittelgroß. Glatzköpfig und dünn. Er hatte keinerlei besondere Merkmale. Ihm fehlten die Tätowierungen und Narben, die so viele andere ehemalige Häftlinge besaßen. Evail hatte sich von den Skinheads und ihren selbst gebastelten Tätowierpistolen ferngehalten. Die Prozedur war ekelhaft. Als Nadeln verwendeten sie meistens die Federn von Druckbleistiften, als Tinte geschmolzenes Styropor. Und dann waren die Tattoos nicht einmal umsonst. Alles im Knast hatte seinen Preis. Evail hatte seine Zeit in Cummins mit Nachdenken verbracht.

Stunde um Stunde, Tag um Tag hatte Evail in seiner Zelle gehockt und seine Rache geplant.

Hinter Dime flimmerte der Fernseher, das Bild war bestenfalls verschwommen. Andy Griffith und Barney Fife unterhielten sich über Otis, den stadtbekannten Trinker, und waren sich uneins, was sie mit ihm anfangen sollten. »Sag mal, was genau machst du da eigentlich?«, fragte Evail.

Der Edding hielt quietschend an. Dime sah auf. »Ich bereite alles vor.«

»Wofür?«

»Für die Versammlung. Was dachtest du denn?«

Evail schaukelte in einem schäbigen Sessel. Seine aufrechte Statur stand in krassem Gegensatz zum chaotischen Rest von Dimes Trailer. Es gab ein Bad, ein Schlafzimmer und diesen Raum hier mit dem Fernseher und den Flaggen, die wie Vorhänge vor den Fenstern hingen. Die Flagge der Konföderierten: rot, weiß und blau. Die diagonalen Balken mit den Sternen trafen sich in der Mitte wie ein verrutschtes Fadenkreuz. Die Gadsden-Flagge: gelber Grund, eine aufgerollte Klapperschlange und darunter in großen schwarzen Lettern DON’T TREAD ON ME. So viel Geschichte auf so engem Raum. So viel Hass.

»Weißt du überhaupt, was das bedeutet?«, fragte Evail.

Dime starrte mit leerem Blick auf den Fernseher, befand sich gedanklich in der Kleinstadt Mayberry von der schwarz-weißen (na gut, vor allem weißen) Sitcom aus vergangenen Zeiten. Als Barney gerade drauf und dran war, sich selbst in den Fuß zu schießen, wurde das Signal schwächer. Dime lachte trotzdem.

»Was was bedeutet?« Dime warf den Edding auf den Tisch und klopfte gegen den Fernseher.

»Na, das da: ›BLOOD AND SOIL‹. Weißt du, was das bedeutet?«

»Natürlich«, sagte Dime. Der Bildschirm flackerte kurz, dann tauchte Barney wieder auf und reichte Andy widerwillig seine Waffe. Der Sheriff sah ihn enttäuscht an. »Es bedeutet, was da steht.«

»Blut und Boden«, schnauzte Evail ihn an, sein Deutsch war ein wenig eingerostet. »Blut und Boden, Dime. Das bedeutet es.«

»Hä?«

»Eine Parole, die Richard Walter Darré populär gemacht hat. Hitler fand sie so toll, dass er sie für sein Lebensraum-Programm geklaut hat.«

Dime wandte sich wieder Mayberry zu, wo Andy Barney eine Standpauke hielt, während Otis in der Arrestzelle vor sich hin rülpste. »Und warum erzählst du mir das alles?«

»Diese Parole«, sagte Evail, der jetzt am Fenster stand, die Konföderiertenflagge zur Seite schob und hinausschaute, »war ein Schlachtruf für die reinrassigen Deutschen. Die Arier. Die konnten sich damit identifizieren. Manche sagen sogar, er hätte zum Holocaust geführt.« Evail ließ die Fahne los und wandte sich Dime zu. »Bist du bereit dafür? Bist du bereit für die Konsequenzen des heutigen Abends?«

»Scheiße«, sagte Dime und stand jetzt ebenfalls auf, die Fernbedienung locker zwischen den Fingern. »Ich finde einfach geil, wie das klingt. Ist irgendwie ein krasser Spruch.«

Evail deutete auf die Fernbedienung in der Hand seines Cousins und sah ihn fragend an.

»Lass mich wenigstens noch zu Ende gucken«, flehte Dime. »Das ist die Folge, wo Andy Otis in der Ausnüchterungszelle sitzen lässt und Barney total ausflippt.«

»Wenn du schon weißt, wie es ausgeht«, sagte Evail, griff nach der Fernbedienung und richtete sie auf den Bildschirm, »warum guckst du es dann?«

Dimes Augen verengten sich. »Es ist einfach nett. Es ist eine nette Sendung.«

»Es ist alles Lüge. Nichts dran ist wahr.«

»Wusstest du, dass Andy und Barney Cousins waren?«, fragte Dime, hob die Augenbrauen und schaute wieder zum Sheriff und seinem Deputy.

Evail war drauf und dran, den Aus-Knopf zu drücken, aber dann tauchte plötzlich Opie Taylor auf dem Bildschirm auf. Irgendetwas an den Sommersprossen des Jungen und dem neugierigen Funkeln in seinen Augen faszinierte Evail.

»Ich fand schon immer, dass Opie ein bisschen wie Rud aussieht.« Dimes leise Stimme erfüllte den winzigen Trailer. »Als er noch klein war, meine ich.«

»Halt den Mund«, sagte Evail und zeigte mit der Fernbedienung auf Dime. »Sprich nicht von meinem Bruder.«

Der Bildschirm wurde schwarz.

»Komm schon, Mann!« Dime jammerte. »Gerade wurde …«

»Deine Parole da«, sagte Evail und trat auf die Plakate, die Dime auf dem Fußboden verteilt hatte, »ist perfekt.«

»Echt?«

Evail wühlte auf dem Couchtisch zwischen Zigarettenkippen, zerfledderten Hustler-Ausgaben und gefalteten Flugblättern, die darüber informierten, mit welchen Schritten man dem weißen Hass zum Sieg verhelfen konnte, nach einem weiteren Edding. Der Stift glitt geschmeidig über die glänzende Oberfläche des Plakats, seine Handschrift wirkte fast wie die einer Frau. Evail trat einen Schritt zurück und betrachtete sein Werk.

»SANGRE Y SUELO?«, las Dime vor und lauschte dem Klang seiner Stimme. »Was soll das?«

Evail steckte den Stift in eine Vordertasche von Dimes verkrusteter Jeans. Auf dem Weg nach unten verweilten seine Finger ein wenig zu lange. »Deine Botschaft war goldrichtig. Es war nur die falsche Sprache.«

Dimes Hand wanderte zu dem Filzstift. »Ein bisschen Deutsch – okay. Aber jetzt kannst du auf einmal Mexikanisch?«

»Du musst etwas für mich tun«, sagte Evail und wandte sich zur Tür.

»Kein Ding. Weißt du doch. Du und ich, wir arbeiten schon seit der Highschool daran, seit …«

»Ich habe für heute Abend ein Offroad-Quad organisiert«, schnitt Evail seinem Cousin das Wort ab. »Du musst es nur abholen.«

Dime nahm den Edding und hielt ihn so vorsichtig zwischen den Fingern wie eine geladene Waffe. »Wozu brauchst du denn so ein Teil?«

Evail fuhr sich mit der Hand über die glatte Haut seines rasierten Kopfs und starrte seinen tätowierten Cousin an. »Ich gehe auf die Jagd.«

»Soll ich mitkommen?«

»Wir treffen uns bei der Versammlung«, sagte Evail, »nachdem du den Wagen abgeholt hast.«

»Mein Auto hat eine Anhängerkupplung, aber es ist kein Abschleppwagen«, sagte Dime und legte das Gesicht in Falten, während er nachdachte. »Ich fahre immer noch den alten Impala.«

Evail drehte sich um, bevor er die Tür öffnete, ein schmales Lächeln auf dem müden Gesicht.

»Perfecto.«

3

Bevor Jeremiah den Schrottplatz verließ, überprüfte er jede einzelne Überwachungskamera auf dem Gelände. Anschließend prüfte er sie alle noch ein zweites Mal, und schließlich beschloss er, dass es Zeit war, aufzubrechen. Er war schon halb aus der Tür, als ihm einfiel, dass er ja die Schlüssel von Jos Auto brauchte.

Jeremiah schlich sich zurück in ihr Zimmer und durchwühlte den Nachttisch. Die Schlüssel lagen neben dem kleinen pinkfarbenen Revolver, den er ihr gekauft hatte, als sie dreizehn geworden war. Ein Revolver, der Schrotpatronen des Kalibers .410 abfeuerte. Eine Waffe, mit der sie nicht zielen musste. Als Jeremiah nachschaute, ob der Revolver auch geladen war, hätte er beinahe das verblichene Foto übersehen, das unter Jos Kopfkissen hervorlugte.

Das Foto erinnerte ihn an die Studienplatzzusage vom College – noch etwas, das enorm schwer war, obwohl es fast nichts wog. Ein Großteil der Farbe war mittlerweile verschwunden, aber da standen sie: Jake mit Football-Schulterpads und Lacey in einem blauen Kleid, das ganz ähnlich aussah wie das von Jo. Doch das Kleid war nicht das Einzige, das sie verband. Sie hatten die gleichen hohen Wangenknochen, die gleichen Augen und sogar die gleiche Nasen – mit der Spitze, die leicht nach oben zeigte. Der einzige Unterschied zwischen Jo und ihrer Mutter war etwas, das man auf dem Foto nicht sehen konnte: etwas Düsteres, das ihr Herz verdunkelte. Das wie Tinte herausgeflossen war und Jeremiahs einzigen Sohn – seine Familie – für immer befleckt hatte.

Der alte Mann betrachtete das Bild und ließ seine Gedanken zum Anfang vom Ende zurückwandern. Er unterdrückte den Impuls, es zu vernichten, es in die Schrottpresse zu werfen, Schluss zu machen mit der Vergangenheit. Doch dann fiel ihm die Blume auf, die so ordentlich an Laceys Kleid befestigt war, und ihm wurde klar, dass Jo vergessen hatte, sich eine Ansteckblume zu besorgen. Es wartete ja kein Junge auf sie, der ihr eine überreichen würde, wenn sie dort ankam. Jo hatte keine Zeit für die pickligen Knaben, die in Taggard herumliefen; mit ihrem Basketball und der Arbeit und dem Schrottplatz hatte sie genug um die Ohren. Jo gehörte ausschließlich ihm, Jeremiah. Mit diesem Gedanken im Kopf ging der alte Mann nach draußen, zu den einzigen Blumen, die er kannte.

Die Scheinwerfer tauchten das Rosenbeet in gleißendes Licht. Die Rosen sahen nicht besonders gesund aus, was kein Wunder war nach all dem Whiskey, mit dem er sie im Laufe der Jahre gegossen hatte, aber irgendwie hielten sie trotzdem durch. Hatties Blumen. Ihr allerletzter Versuch, den Schrottplatz in ein Zuhause zu verwandeln und ein wenig Farbe in ihre rostige, bröckelnde Welt zu bringen. Seine Frau war immer so ungeduldig gewesen. Sie wollte, dass möglichst sofort die Blumen blühten, und sie wollte, dass sie möglichst sofort zur Tagesordnung übergingen, nachdem Jake weg war. Hattie bekam es nicht mehr mit, als die roten Rosen das erste Mal blühten. Sie bekam es nicht einmal mehr mit, als Jo ihre ersten Schritte machte.

Jeremiah schnitt die größte Rose ab, die mit den dicksten Blütenblättern, und steckte eine Sicherheitsnadel durch den Stiel. Ein paar Minuten später sauste er bereits den Highway 7 hinunter. Er war spät dran. Sollte Jo alleine herumstehen, wenn sie das Foto machten, würde sie ihm das nie verzeihen.

Auf dem Schulparkplatz faltete sich Jeremiah aus Jos winzigem Ford Fiesta. Der alte Mann war viel zu groß für das kleine Auto. Er hatte robuste Knochen, Finger wie Bockwürste und Narben an jedem Knöchel. Er hielt die Blume so vorsichtig in seinen rauen Pranken, als wäre sie ein Vogelküken. In der Ferne leuchtete das Footballfeld. Jeremiah atmete tief durch und ging auf das Licht zu. Sein Hinken wurde zu einem Humpeln, als er sich dem Stadion näherte. Die Rose war jetzt schon verwelkt, als ob sie die whiskeygetränkte Erde vermisste. Jeremiah kannte dieses Gefühl nur allzu gut. Fast achtzehn Jahre lang hatte er an der Flasche gehangen. Aber seit sie allein waren – nur noch er und das kleine Mädchen –, hatte er keinen Tropfen mehr getrunken.

Unter der Jacke schlug ihm die Pistole gegen die Rippen. Er winkelte den Arm an, um die Waffe zu stabilisieren, und suchte die Menschenmenge nach Jo ab. Da war sie, ein Stück weiter vorne; zwischen den vielen Vätern und Töchtern wirkte sie ganz verloren.

Als Jeremiah ein wenig abseits der modisch gekleideten Männer herumstand, fiel ihm zum ersten Mal auf, wie schäbig sein Anzug wirkte. Diese Männer hatten sich die letzten zwanzig Jahre lang über Kirchenbänke und Heckklappen hinweg die Mäuler zerrissen. Jeremiah wusste, dass sie redeten. Alle redeten, vor allem die Reichen: Ärzte und Anwälte, Männer mit Töchtern, die für den Homecoming Court nominiert wurden. Männer mit Geld und zu viel Zeit. Das war die Oberschicht von Taggard, diejenigen, die den Niedergang von Nuclear One irgendwie überlebt hatten. Als das Kernkraftwerk pleiteging und den größten Teil der Stadt mit in den Abgrund riss. Diesen Typen hier war das egal. Sie waren die Söhne der Männer, die Jake damals verurteilt hatten. Die Geschworenen waren allesamt Männer gewesen, trotzdem hatten sie ihn verurteilt. Und das in Arkansas, einem Staat, in dem alle die Republikaner wählten und voller Überzeugung an den zweiten Verfassungszusatz glaubten. Trotzdem hatten sie Jeremiahs einzigen Sohn wegen Mordes verurteilt. Nicht wegen Totschlags, sie hatten keine mildernden Umstände anerkannt. Einfach nur: Mord. Lebenslänglich ohne Bewährung.

»Jeremiah Fitzjurls?«

Jeremiah holte tief Luft, spähte durch die Menge zu Jo und schluckte. Um ihretwillen würde er ertragen, was jetzt kam. Heute Nacht, nachdem die Anzeigetafel erloschen und das Stadion dunkel wäre, würden sie auf den höchsten Autoturm des Schrottplatzes klettern, auf der Motorhaube vom ersten Judge sitzen – Jakes allererstem Pick-up, einem verrosteten Chevy – und in die Sterne schauen. Während Jeremiah noch an die Zeit dachte, die er nachher mit seiner Enkelin verbringen würde, streckte er die Hand aus und sagte: »George junior.«

»Mein Gott, Mr. Fitzjurls, Sie hat man ja schon ewig und drei Tage nicht mehr hier gesehen.«

»Besonderer Anlass.«

»Wohl wahr. Wie ich höre, hat Jo die Queen im Sack.«

Der Anzug von George Barker junior saß eng, die Knopfleiste seines Hemdes spannte über dem Bauch. George senior war der langjährige Athletic Director der Bulldogs. Und er war einer der Geschworenen bei Jakes Prozess gewesen.

»So läuft das ja immer, oder?«, sagte George junior.

Jeremiah bedachte den Mann mit einem kalten Blick, die Augen unbeweglich und dunkel wie Einschusslöcher.

»Wovon reden Sie?«

»Ach, Mist«, sagte George junior. Das Fettpolster unter seinem Kinn zitterte. »Na, Sie wissen schon, wenn ein Mädchen erst mal mit dem …«

»Opa?«

Jeremiah wandte die trüben blauen Augen ab.

»Komm schon«, sagte Jo. »Es ist Zeit für unser Foto.«

Jeremiah wollte sich noch einmal zu George junior umdrehen, aber Jo zog ihn hinter sich her, am Maschendrahtzaun vorbei auf das Feld. Ihre Berührung hatte etwas Leichtes, Unangestrengtes. Jeremiah spürte es in ihrer Hand, sah es darin, wie sie ihren Kopf hin und her warf, als würde sie das alles zum ersten Mal erleben, als wüsste sie nichts von der Vorgeschichte dieses Ortes, von dem Getuschel, das ihr überallhin folgte. Das ist die Tochter von Jake Fitzjurls. Jeremiah konnte es fast hören. Weißt du noch, als er dem Jungen in den Rücken geschossen hat?

Am Anfang waren die meisten auf Jakes Seite gewesen, aber dann kamen die Fotos. Der Prozess, bei dem die ganze verdammte Stadt Taggard auftauchte, endlich passierte mal was. Aber niemand sieht sich gerne Schusswunden aus der Nähe an. Und ein Loch in der Brust eines Jungen, das groß genug ist, um die Faust hineinzustecken, kann dafür sorgen, dass die Leute ganz schnell ihre Meinung ändern. Eine Waffe zu besitzen, sich eine Lizenz zu besorgen, um diese Waffe verdeckt bei sich zu tragen, und sich die Knarre um den Knöchel zu schnallen, ist das eine. Aber einen Menschen damit zu erschießen, das steht auf einem anderen Blatt.

Jeremiahs Gedanken schweiften zurück zum Krieg, in den Dschungel, wo lange, heiße Tage in lange, heiße Nächte übergingen, bis er das schlimme Bein und den Bronze Star bekam.

»Deine Jacke passt nicht zur Hose.«

Jos Stimme brachte ihn zurück in die Gegenwart.

»Blaue Jacke, schwarze Hose? Du sieht aus, als hättest du vergessen, wie man sich anzieht.«

Jeremiah versteckte seine behelfsmäßige Ansteckblume in der Hand. Er wollte sie überraschen. Kurz vor den Fotos, genau in dem Moment, wenn ihr auffiel, dass sie dieses wichtige Accessoire vergessen hatte, wäre Opa zur Stelle und würde ihr den Tag retten.

»Ich glaube eher, du hast was vergessen«, sagte er.

Jo krauste die Nase.

Jeremiah hob den Arm und öffnete die Hand. Die Rose, die größte auf dem Schrottplatz, vor fast achtzehn Jahren gepflanzt, sah im Flutlicht des Stadions richtig erbärmlich aus, welk und von Schweiß überzogen.

»Was ist das denn?«, fragte Jo.

Jeremiahs Blick wanderte von der Rose zu seiner Enkelin. Er wollte gerade ihren Namen sagen, als sie an ihm vorbeischaute, sich auf die Zehenspitzen stellte und über seinen Kopf hinweg jemandem winkte. Noch bevor Jeremiah sich umdrehen konnte, wurde ihm flau, als ahnten seine Eingeweide, was gleich passieren würde.

»Opa, das ist Colt Dillard.« Jo ergriff die Hand ihres Großvaters, in der er immer noch die Rose hielt. »Mein Freund.«

4

Tief im Wald, meilenweit vom Stadion und der pulsierenden Menge entfernt, leuchteten die Augen der Ledfords im Schein eines brennenden Kreuzes.

»O Jesus Christus, Licht der Welt …« Bunn Ledfords Stimme klang uralt, die Stimme eines Predigers aus einer längst vergangenen Zeit. »Diese Brüder und Schwestern sind hier, Dein Licht zu nehmen und damit die Finsternis zu vertreiben.«

Bunn betete lautstark weiter und blickte dabei auf die neuen Rekruten, deren weiße Kapuzen, Insignien ihres Hasses, eindrucksvoll gegen das Dunkel der Nacht anleuchteten – so viele neue Mitglieder wie seit Jahren nicht mehr, doch im Vergleich zu früher immer noch sehr wenige.

»Die Zeit der Abrechnung ist gekommen, o Jesus. Wir werden Dein Schild sein, Dein Schwert.«

Er hielt inne und wandte sich seinem Sohn zu. Obwohl die Kapuze sein Gesicht verdeckte, wusste Bunn, dass Evails Augen offen waren. Das war das Problem mit dem Jungen: immer rastlos, immer auf der Suche, keine Ehrfurcht vor dem Kreuz, ob es brannte oder nicht.

»Herr, vor allem aber wollen wir …«

»Für ’nen Gottesdienst bin ich eigentlich nicht hier.«

Bunn musterte die Kapuzen. Wer hatte das gesagt?

»Sondern wegen dem Ledford Lightning.«

Bunns Augen in seinem von verwachsenen Narben gezeichneten Gesicht zuckten hin und her. Er gab sich alle Mühe, den Abweichler ausfindig zu machen, als plötzlich der elektronische Sound von »Enjoy the Silence« von Depeche Mode aus dem Handy seines Sohnes quäkte und das Knistern des Feuers und das Gurren der Nachtschwalben übertönte. Evail sagte nichts und bot seinem Vater keinerlei Hilfe gegen den Aufstand an, der sich abzeichnete. Er löste sich kurzerhand aus dem Kreis und ging auf die Bäume zu, während er in den Taschen seines weißen Gewandes nach dem Telefon kramte.

Die Kapuzenmänner hoben die Köpfe und hörten damit auf, sich vor dem Kreuz oder dem Heiligen Weißen Geist zu verneigen. Allen stand die gleiche Frage in den Augen. Bunn spürte, wie sich ihm die Kehle zuschnürte, als er mitansehen musste, wie sein Sohn – der einzige, der ihm geblieben war – aus den Tiefen seines Gewandes sein Handy zog und es sich an die Wange drückte.

»Bunn«, flüsterte Belladonna.

Ihre Stimme brachte ihn zur Besinnung. »Vergib uns, Herr«, sagte Bunn. »Mehr können wir nicht verlangen.«

»Wie wär’s mit ein bisschen Crystal, Mann?« Diesmal war es eine andere Stimme, aber die Frage war die gleiche. »Hab gehört, ihr Ledfords habt das beste Meth in Craven County.«

»Hier gibt es keine Drogen«, sagte Bunn. »Nicht mehr.«

Die Leute murmelten durcheinander, zogen sich die Kapuzen vom Kopf und suchten die Dunkelheit nach einer anderen Lichtquelle als dem Kreuz ab.

»Hey, wollt ihr nicht ›Amen‹ sagen?«, flüsterte Belladonna, aber Bunn wusste schon, dass sie gar nicht daran dachten. Die Gebete der Gefallenen kannten kein Ende.

Die Ledfords waren die Letzten, die gingen. Bunn nahm das Kreuz ab, löschte die Flamme und machte sich daran, es auf die Ladefläche seines zerbeulten Ford Ranger zu laden. Die Narben in seinem Gesicht waren von Schweiß überzogen, als würden sie sich an das Feuer erinnern. Belladonna sammelte die weggeworfenen Flugblätter ein. Sie hatte fast zweihundert Stück auf die Rückseiten von Altpapier gedruckt – gerettet aus Mülleimern der Schule, in der sie die Fußböden wischte und die Toiletten putzte, manchmal nachdem Jungen herauskamen und grinsten, als hätten sie absichtlich auf den Rand gepisst.

Evail lungerte im Wald herum, das Telefon ans Ohr gepresst.

»Belladonna, gleich raste ich aus«, sagte Bunn.

»Bitte nicht.«

»Muss der Junge bei jeder Gelegenheit querschießen?«

»Das ist jetzt was anderes, Bunn. Alles ist anders. Er tut das Werk des Herrn, genau wie du. Hast du gesehen, wie viele neue Rekruten wir heute Abend hatten?«

Bunn grunzte.

»Wie viele hatten wir, bevor Evail mit seinem Handy zugange war?«

»Ja, aber wie viele sind aus den richtigen Gründen hier? Nee, nee«, sagte Bunn. »Du hast doch selbst gehört, was sie eigentlich wollten.«

Der Papierstapel in Belladonnas Händen war schon ziemlich dick. »Du kannst einem Mann nicht ins Herz gucken, Bunn. Vor nicht allzu langer Zeit warst du auch nicht aus den richtigen Gründen dabei.«

»Das war was ganz anderes.«

Sie hob eine Augenbraue.

»Wir haben das Zeug gekocht. Es zu kochen und dann den Leuten zu geben, ist ja nicht schlimm. Das ist Gottes Werk«, sagte Bunn, der jetzt seine Kapuze abnahm und das wenige Haar entblößte, das ihm das Feuer gelassen hatte. Er wandte sich in Richtung Waldrand. »Evail, mein Sohn, ich schwöre dir, wenn du nicht sofort deinen Arsch rüber bewegst und mir hilfst, den Querbalken hier hochzuheben …« Bunns Stimme verhallte.

Die Nachtschwalben verstummten, es war wie die Stille vor einem Sturm.

»Junge?«

Vom Wald her kam ein Röhren, das inmitten der Geräusche der Nacht genauso fremd klang wie vorhin der schrille Ton des Handys. Evail tauchte auf, er saß hinter dem Steuer eines Offroad-Quads mit offener Kabine und riesigen Geländereifen, das weiße Gewand zusammengerollt auf dem Beifahrersitz. Obwohl die Nacht kühl war, schwitzte er. Auf seiner Kopfhaut glitzerte es wie Goldstaub.

»Wo zum Teufel hast du das Ding denn her?«

»Vater«, sagte Evail, seine Stimme ruhig und fest. »Bitte.«

»Nun sag schon.«

»Cousin Dime hat ihn gerade vorbeigebracht.«

»Dime? Woher hat Dime Ray Belly denn das Geld, um so was zu bezahlen?«

Evail starrte geradeaus und sagte: »Mexikaner.«

Bunn stolperte, die Last des Geständnisses seines Sohnes ließ ihn schwanken.

»Evail.« Belladonna zerknüllte den Stoff ihres weißen Gewandes. »Du hast keinen Grund, deinen Vater so zu behandeln.«

»Wie denn, Mutter?«

»Direkt nach der Versammlung über Mexikaner zu sprechen. Die haben uns den ganzen Schlamassel erst eingebrockt.«

»In Mexiko war Pseudoephedrin noch nie verboten.«

»Na und?«, sagte Bunn. »Wir haben auch kein Geld, um das Zeug zu bezahlen.«

»Wer hat denn was von Geld gesagt?«

»Du hast doch gerade …«

»Es gibt verschiedene Methoden, für etwas zu bezahlen, Vater. Geld ist nur eine davon.«

Bunn erstarrte.

»Wie viel würdest du für ein Leben bezahlen? Warme Haut, rotes Blut?«

»Was ist denn das für ’ne Frage?«

»So eine, wie sie die Männer aus Juarez stellen.«

Der Querbalken glühte noch immer in Bunns Händen, und die Glut tauchte sein Gesicht in ein gespenstisches Orange. »Junge, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Aber ich schwöre …«

»Immer diese leeren Versprechungen«, fiel Evail ihm ins Wort. »Ständig versprichst du irgendwas, aber ich bin der Einzige, der abliefert.«

Bunn ließ das Kreuz fallen. Funken stoben, die in der dunklen Nacht wie Glühwürmchen aussahen. »Es ist mir scheißegal, was du da machst. Ich werde dem ein Ende setzen.«

Bunn streckte die Hände aus und berührte fast den Überrollbügel des Quads, als der Motor brüllte, die Scheinwerfer aufblitzten und Bunn in grelles weißes Licht tauchten. Er schirmte sein zerfurchtes Gesicht mit der Armbeuge ab, und seine kleinen dunklen Augen verengten sich wie die eines riesigen, aus der Tiefe an die Oberfläche gezogenen Welses.

Der Wagen tat einen Satz vorwärts.

»Warte«, sagte Belladonna.

Das Quad hielt an, die roten Rücklichter leuchteten ungeduldig.

»Wo willst du hin, Baby?«

Evails Gesicht verbarg sich hinter dem hellen Licht. »Nach dieser Nacht werden wir nicht mehr Horden zahnloser Volltrottel in den Wald locken müssen. Nach dieser Nacht werden sie ganz von selbst zu uns kommen, in Scharen. Genau wie früher.«

Bunn murmelte etwas, während Evail den Motor aufheulen ließ, und dann gab er Gas und raste durch den Wald. Nach einer Weile war wieder der Ruf der Nachtschwalben zu hören.

»Mexikaner«, murmelte Bunn und hob den Querbalken auf die Ladefläche seines Trucks.

»Kannst du’s ihm verübeln?«, fragte Belladonna und stopfte die Flugblätter in eine Falte ihres Gewands.

»Verübeln?«

»Er hat zu seinem Bruder aufgeschaut, hat ihn richtig verehrt.«

»Rudnick«, sagte Bunn, dem der Name seines verstorbenen Sohnes problemlos über die Lippen kam. »Der Junge war aus echtem Schrot und Korn. Ich wünschte, ich könnte dasselbe über Evail sagen.«