Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

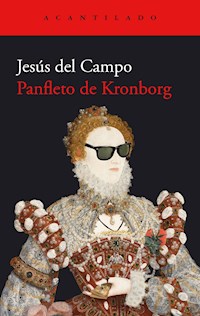

- Herausgeber: Acantilado

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: El Acantilado

- Sprache: Spanisch

El castillo de Kronborg, que inspiró a Shakespeare una de las obras cumbres de la literatura universal, es el punto de partida del singular viaje que nos invita a emprender este iluminador libro. A lo largo de sus páginas, la singular voz del narrador conducirá al lector por las sendas que unen pasado y presente de una tradición cultural en crisis, desmantelando así los falsos dogmas que la socavan. El resultado es un texto lúcido, heterogéneo e irreverente en el que temas tan dispares como la literatura de viajes, la lucha de clases, los contrastes entre las sociedades del norte y del sur de Europa, la historia del rock, el consumismo y el deterioro de los valores democráticos tienen cabida. Una obra extraordinaria que aúna literatura e historiografía para desentrañar las claves no sólo del pasado y el presente de Europa, sino también de su porvenir. «Sutil estilista y narrador potente, culto y canalla al mismo tiempo, sólido y juguetón, transparente y perverso, Del Campo resuelve a su favor todas las paradojas de la escritura».Enrique de Hériz

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 265

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

JESÚS DEL CAMPO

PANFLETO

DE KRONBORG

QUADERNS CREMA

BARCELONA 2022

CONTENIDO

I. El ahorcado y los crédulos

II. Belleza en venta

III. Amigos y enemigos de Guatarral

IV. Montaigne siguió viajando

V. Penalidades de rock and roll

VI. Todo sobre Madrid

VII. Cosas de cuatro días

VIII. Por qué Marx pidió ayuda al sargento Pepper

I

EL AHORCADO Y LOS CRÉDULOS

Un día de verano fui al castillo de Hamlet. Quería saber cómo es la guerra entre el talento y la estupidez, quería saber qué armas usan los combatientes y cuánto importa eso en la historia del mundo. Quería saber cosas de la crueldad.

Hamlet trabaja con la crueldad como herramienta. Le han contado un secreto horrible que le oprime y le acorrala y ahora, sin vuelta atrás y distinto de todos, necesita vomitar su amargura. Hamlet selecciona a Ofelia como víctima porque, al ser frágil y bondadosa, se infectará rápidamente del veneno que a Hamlet le sobra. Hamlet maltrata a Ofelia de una manera oscura. La crueldad es extraña porque tiene leyes mudables, la gente acuerda diferentes contratos de crueldad a lo largo de los siglos. Los necios y los sabios conviven con la crueldad.

Once días después de llegar a Roma, Michel de Montaigne se detiene en medio de la calle a ver cómo cuelgan a un bandido. Observa los gritos de la gente, hasta ese momento silenciosa, cuando el cadáver del ahorcado es hecho cuartos; eso le llama la atención. La reacción popular le sorprende, la ejecución no le resulta insoportable porque forma parte de los contratos de convivencia de la época. Esa crueldad pública no era una rareza social.

Cuando Montaigne estaba en Roma, Shakespeare no había escrito Hamlet aún. Era joven, tenía dieciséis años, vivía en la atrevida Inglaterra isabelina que reforzaba su conciencia insular. La protección del océano iba forjando una memoria nacional, los ingleses se sentían seguros. Qué suerte tenemos, decían en las calles y en las tabernas. Qué suerte tenemos de vivir donde vivimos, rodeados de este mar bravo que nos defiende de los otros. El mundo era tempestuoso y amenazante y Europa conocía los males de las invasiones; el canal de la Mancha era lo bastante ancho para impedirlas. La reina de los ingleses desconfiaba de las turbulencias políticas, su madre había sido decapitada por orden de su padre porque la crueldad tenía esa forma en aquellos días, porque la gente era ejecutada en público sin que otra gente se impresionara.

La reina se muestra en sus retratos majestuosa hasta lo aparatoso. Sus signos de poder necesitan el despliegue enjoyado de la ostentación. Había sido duro llegar al trono, ahora tocaba exhibir su pompa. Los Tudor retenían una memoria de barbarie medieval, guardaban buen recuerdo de los tiempos en que un rey guerrero sometía a los nobles que, por menos brutos que él, ya no eran sus pares. Enrique VIII tiene ese aspecto de hooligan enriquecido cuando Holbein lo retrata. Hay un atisbo de inseguridad en su corpulencia, hay una sombra de desconfianza en su resolución. Es como si estuviera a punto de decir vamos, maestro Holbein, espabila y sácame lo más imponente posible; tengo prisa por jugar un partido de tenis primero y por verme con una dama de la corte después, quiero leerle un soneto de amor detrás de una rosaleda. El gran misterio de los cuadros es esa rutina invisible, ese vacío de normalidad que se reabre en cuanto el personaje deja de posar y se incorpora a lo que el cuadro no retrata. Fuera del lienzo se extienden parques, torres, barcas junto al Támesis. Fuera del lienzo hierve la caldera del mundo. El rey sabe que la gente que le llama Majestad le tiene miedo, sabe que lo necesitan como centro de referencia frente a la negrura del caos. En ese tiempo, la crueldad centralizada evita los peligros de la crueldad desorganizada y dispersa; el pueblo la prefiere.

La justicia, como la crueldad, va cambiando de cara con los siglos. Moriré sin justicia, le preguntó Ana Bolena al gobernador de la Torre de Londres. Hasta el súbdito más pobre del rey tiene justicia, contestó él. Ana Bolena había sido llevada de Greenwich a la Torre a las dos de la tarde, cuando cambió la marea del Támesis. Las mareas se han mantenido en su ritmo, pero los perfiles de la ciudad son otros. En aquellas calles de Londres, la gente que no suele salir en los cuadros seguía atareada en los esfuerzos de sus vidas mientras una barca surcaba el río. Había mujeres lavando ropa, niños limpiándose los mocos, taberneros abriendo toneles de cerveza, mozos de cuadra ensillando caballos. Eran menos poderosos que la mujer recién arrestada pero, comparados con ella, ahora disponían del lujo extraño de la rutina. A los ojos de esa mujer caída en desgracia, las orillas del Támesis se poblaban de pronto de inmortales. La hija de Ana Bolena, la futura reina de Inglaterra que tanto iba a enjoyarse con el tiempo, no había cumplido aún los tres años de edad. Montaigne sí, pero sólo tres meses antes.

Frente a las puertas de Kronborg, ya a punto de entrar en el castillo de Hamlet, me detuve un momento. Y me hice sacar una foto en el mismo sitio en el que Bob Dylan se había hecho sacar otra largo tiempo atrás, en los días intensos de Blonde on Blonde. Hacía sol, mis amigos y yo habíamos conducido por el elegante Strandvej para llegar allí. Suecia estaba cerca, al otro lado de los barcos de recreo y del mar color armadura de bronce. La riqueza escandinava tiene un punto subversivo porque no es ostentosa; nadie muestra abiertamente la prosperidad propia y todos son prósperos. Dylan se refiere a la ostentación sin nombrarla cuando dice en «Memphis Blues Again» que aquí vino el senador, enseñando a todo el mundo su pistola, repartiendo entradas gratis para la boda de su hijo. Esa línea viene a decir que el poder es de poco fiar cuando se luce en exceso. «Memphis Blues Again» es un retrato carnavalesco de la sociedad estadounidense y una crítica a su gregarismo. No os dais cuenta de cómo sois mientras se os va el tiempo, no os dais cuenta de vuestro lado grotesco. Ése es el reproche de la canción. La referencia al senador ostentoso es sólo una instantánea en el gran collage de Estados Unidos, en el gran rompecabezas que se extiende entre los muelles de Nueva York y las playas del Pacífico y en el que hay sitio para tantas imágenes y tantos agobios. Quizá por eso, Dylan posa ante los muros de Kronborg con una condescendencia casi indetectable; en Dinamarca no hay políticos convulsos, no hay ostentación grotesca. Qué extraña placidez nórdica, parece estar diciendo el músico. En el sur de Europa no lo diría. Los europeos del sur y los europeos del norte no se entienden del todo cuando hablan de ostentación, tampoco cuando hablan de izquierda. Unos y otros tuvieron diferentes historias, una misma palabra significa cosas distintas a ambos lados de los Alpes. En el sur cuesta trabajo desmarcarse de la dictadura de las apariencias, la ostentación es menos renunciable que en el norte. Esa diferencia explica los desacuerdos políticos y económicos que los enfrentan. Los más ostentosos gastan más dinero y por eso piden préstamos a los menos ostentosos, porque ven las cosas de otra forma. Es un asunto de bicicletas, básicamente. Hay más bicicletas en el norte de Europa que en el sur, donde mucha gente prefiere ser vista conduciendo coches lujosos para así redimirse de un oscuro complejo de pobreza genealógica. No se entiende la miseria política de la España contemporánea, tan indiferente al talento y tan dominada por la estupidez, si no se sabe que todavía no hay en sus calles bicicletas suficientes.

Exploramos el castillo, que parecía construido para encajar con la dureza del invierno danés y con la ceñuda severidad luterana. Era fácil imaginar aquellas torres camufladas en la noche, vigilantes sombrías de un país dormido. El fantasma de un rey envenenado era lo mínimo que podía surgir de aquella mole imponente, Hamlet tenía toda la pinta de haber sido víctima de un acoso ambiental. Vete de vacaciones, Hamlet, le habría dicho un psicólogo de los de ahora; vete a una de esas playas del levante español que huelen a paella y a protección solar y volverás como una malva. Empápate de vulgaridad y se te quitarán esas manías. Pero Hamlet no se movió y nosotros sí. Después de salir del castillo callejeamos por Elsinore, bebimos cerveza en una plaza bajo el sol amable del mediodía. El sol no despierta indiferencia en las tierras nórdicas. Aparece con una tardanza que lo hace objeto de atención, retiene el poder de una divinidad. Los vikingos acometieron una laboriosa conversión al cristianismo, pero dejaron que las fuerzas de la naturaleza conservaran su sitio de siempre en un invisible altar doméstico, en la estantería inamovible de lo sagrado.

En España, el sol se da por supuesto. El sol es bueno para la hostelería nacional. El camarada sol trabaja por la prosperidad española como antaño hizo aquel oro que llegaba de América en los tiempos de Hamlet y de Montaigne, y que dificultó la formación de una burguesía próspera. Eso tuvo consecuencias. El mal entendimiento entre Madrid y Barcelona viene de una diferencia de carácter que tiene que ver con la riqueza de la gente. Madrid es villa y corte, heredera de nobles y de pícaros. Barcelona no tiene una historia propia de poder regio, su sentido de la pompa se encuentra en la laboriosidad de sus habitantes que, carentes de corte y quizá añorándola, hacen del trabajo el rito que solemniza su forma de vivir. Su orgullo está relacionado con el progreso a ras de suelo, mientras que Madrid conserva un sentido de privilegio heredado, un recuerdo descreído de nobleza feudal. Y los barceloneses usan la bicicleta con frecuencia. Los madrileños no pueden hacer eso, su ciudad es menos llana y su tráfico más agresivo. Las bicicletas también revelan la neurosis telúrica que España padece en su nordeste; los ciclistas barceloneses vienen a decir tenemos más bicis porque estamos más al norte, nos enteramos de las cosas del mundo antes que vosotros. Por eso, porque estamos más al norte, nos parecéis demasiado sureños. Por eso os miramos así, como quien teme ser puesto en evidencia por la tosquedad de un pariente pueblerino.

El Real Madrid y el Barcelona prolongan esa diferencia de carácter en sus estilos de juego. El Real Madrid se siente heredero prioritario de un pasado nacional, juega con el ímpetu de un galeón de Indias. El Barcelona sigue la escuela holandesa que lo sacó de una larga filosofía del sufrimiento. Al Barcelona le gusta reproducir la laboriosidad holandesa, le gusta pensar que eso le vincula con una cierta ética luterana y también con la antigua rebeldía de los burgueses flamencos que se querían apartar de la monarquía hispánica. Le gusta tener ese estilo por algo diferencial. Es como si los barcelonistas dijeran no somos barrocos, por eso nos acordamos de Johan Cruyff. Desde que él habló de divertirse jugando, cambiamos a mejor. Para nosotros fue una revolución.

La Revolución francesa se distingue de la estadounidense en su manejo de la crueldad. Los revolucionarios franceses se conducen de manera más cruel porque, enemistados con el legado del cristianismo, adoptan un compromiso nuevo con la palabra. Ritualizan la revolución, preservan a través de ella su sentido de lo sagrado; su vigor en el debate es la misa de su tiempo, es un fervor. Los revolucionarios son los sacerdotes de la nueva creencia; la causa es tan poderosa que enseguida se han vuelto todos predicadores y al mismo tiempo sospechosos de pecado porque, al ser la revolución más sagrada que las viejas verdades proclamadas obsoletas del Antiguo Régimen, el pecado de fallarle a la revolución es inmenso y horrible. Los revolucionarios se comportan con la revolución como nuevos ricos; han creado un capital reciente que multiplica la dignidad de todos. Ese capital es tan poderoso y despierta un sentimiento litúrgico tan fuerte, en la necesidad de reemplazar a la religión recién proscrita, que los revolucionarios caen en un foso de confusión. Discuten la doctrina, se embrollan en matices, se ven desbordados por el poder de la violencia, se convierten pronto en mártires de su nueva iglesia. La guillotina es la nueva hoguera que, en los siglos oscuros, libraba a la sociedad de los herejes. En la guillotina se dirimen disputas sobre la teología de la revolución, se resuelven divergencias sobre la correcta conducción de la religión laica que a todos obliga.

En España se oye a veces el lamento de no haber tenido una revolución como la francesa y no haber guillotinado a un rey. Ese lamento es infantil porque España no se tomó el trabajo de acometer la revolución de la palabra. En Francia, el respeto a la palabra es una herencia; la palabra compromete a los ciudadanos en su relación social. En España, donde no se penaliza el maltrato de la palabra porque pasa por completo inadvertido para desgracia del debate parlamentario nacional, tan paupérrimo a día de hoy, la revolución es una fantasía. La torpeza del debate español en el manejo de la palabra tiene algo de desidia reaccionaria, es un signo de falta de respeto al otro, un descuido en la relación del individuo con la colectividad. A los españoles que dicen añorar una revolución como la francesa les atrae la crueldad de la revuelta, la catarsis pronta de la sangre. Pero no se interesan por asaltar a conciencia los dominios de la razón que hace posible la revolución; eso es una empresa intelectual que encuentran laboriosa y prescindible. Los franceses se esfuerzan en el respeto a la palabra que condujo a la revolución y la cincelan con gratitud cívica. Los españoles que dicen añorar esa revolución, en su búsqueda embarullada de una épica batalladora que los aglutine, recurren a imágenes oscuras de la guerra civil que los divide y se eternizan en la disensión y en la neurosis. Los franceses festejan su vieja victoria sobre el Antiguo Régimen; los españoles espoleados por el populismo recrean sombras confusas en el dolor cercano del fratricidio. Eso determina la relación entre los dos países. La condescendencia irritante y antipática con la que medios políticos y periodísticos franceses suelen mirar a España no viene sólo de la necesidad de sentirse más fuerte y más próspero que el vecino, también procede del pobre trabajo que sus colegas españoles han hecho en la forja de una imagen colectiva sólida y seductora. A veces parece como si en España se prefiriera hacer creer a los franceses que todos los españoles siguen siendo andaluces de Jaén, que todos transitan exilios perpetuos con el gesto trágico de los vencidos.

La pereza en acometer la revolución de la palabra lleva también a saltarse el esfuerzo de comprobar que en España ya hay una república. Ya hay una relación del individuo con la colectividad en un orden democrático, ya hay un contrato político que regula esa relación. Y la mala práctica empobrece ese contrato. La impunidad de la palabra soez y la necesidad de expresarse a gritos sin escuchar al interlocutor son señales de indiferencia al bienestar colectivo. Son un menosprecio de los valores republicanos. Es menos laborioso discutir el diseño del vértice de la pirámide política, que es asunto teórico, que reparar los vicios colectivos que se acumulan en su base, que es una cuestión práctica y necesitada de autocrítica. Es más fácil hacer una proclama ruidosa que acometer el esfuerzo de poner en marcha valores republicanos que exigen mayor civismo y, de momento, están muy descuidados. Una vez oí a un hombre, vaso de vino en mano, rematar con una sonora blasfemia su deseo de ver el nacimiento de la tercera república. Me pareció estéril decirle que era más urgente alumbrar una sociedad en la que, una vez llevada a cabo cierta pedagogía básica, no hiciera falta blasfemar para hablar de política. Que la tercera república empezaría a funcionar, sin necesidad de gorro frigio, cuando ya no hubiera blasfemias en la puerta de un bar. Una república habitada por individuos que se despreocupan precisamente de su dimensión pública y que necesitan de gritos soeces para razonar mejor es una idea carente de interés. Una república en la que lo público no está bien entendido es una chapuza. Lo primero que habría hecho la Revolución francesa con los españoles que añoran la guillotina es meterlos en la escuela y enseñarles a hablar.

También en el castillo de Montaigne busqué rastros del combate entre el talento y la estupidez. Recién llegado allí, poco antes de entrar, miré a mis compañeros de visita con la curiosidad de quien ve a alguien que se nos parece en algo y aún no ha dicho nada. La guía nos dio la bienvenida y habló de la historia del lugar, habló de la línea que había separado la France occupée de la France non occupée. Hizo esta referencia con la soltura de quien esquiva un pasado sombrío; esa destreza es en Francia un arte nacional, los franceses saben transformar sus derrotas en materia reciclable. Eran las cuatro de la tarde, había salido de mi casa a las nueve de la mañana y viajado en coche hasta llegar allí. Había viajado por una autopista a lo largo de la costa cantábrica, había visto en el País Vasco un montón de coches accidentados muy cerca de los bordes del asfalto. Tomé al primero de ellos por una suerte de escultura moderna; cuando se hicieron numerosos me sorprendí. No sabía que había una huelga de las grúas de asistencia en carretera. Seguí conduciendo a través de las Landas hasta meterme en el tráfico espeso de la circunvalación de Burdeos. Metidos en sus coches, los franceses tenían el aire sumiso y mecanizado de quien está inmerso en un gran espasmo colectivo; todos parecían decir sí, esto es la vida de ciudad y la conocemos bien. Todos parecían decir así son las cosas, no las cuestionamos. Cuando salí de la autopista, vi vacas pastando en un prado y un kiosco de periódicos al lado de una carretera; después llegué ante los altos cedros que custodian la torre de Montaigne. Ondulado y boscoso, se desplegaba ante mí el gentil paisaje de Francia. También se desplegó su orden. Los visitantes respondieron a coro parce que c’était moi cuando la guía dijo parce que c’était lui al evocar la amistad entre Montaigne y Étienne de La Boétie. Lo dijeron con el respeto de escolares aplicados que demostraran estar al corriente de lo que escuchaban, que se supieran dentro de aquella historia. Al decirlo así, renovaban el legado de la Revolución que impuso el respeto a la cultura para que durara siglos, para que una visita a una torre pudiera demostrar que la Revolución había triunfado en su pedagogía. También para que la Francia occupée fuera un recuerdo asumible. Vimos unas sillas de montar de los días en que Montaigne afirmaba que su mayor placer era precisamente tener el trasero sobre la silla de montar. Verlas fue como ver a quienes, asomados a las ventanas o guardando rebaños, lo vieron a él cruzar los campos y los puentes; verlas fue escuchar los gritos en alemán y en italiano de los herreros y los comerciantes con los que Montaigne se fue encontrando en su camino. Fue su placer viajar a Italia cuando Shakespeare aún no había escrito Hamlet, cuando las leyes de la crueldad hacían normal que la gente contemplara la ejecución de un hombre en una calle de Roma. Fue su placer comparar tamaños de ciudades, juzgar la comodidad de las posadas, cruzarse con gente a la que no volvió a ver.

Nos invitaron a una copa de vino al final de la visita. El vino de Francia sabe a Francia. Sabe a mosqueteros y a tristezas de octubre. Brindé con una mujer de pelo corto, me dijo salud en español con un acento trabajoso y jovial. Y luego nos fuimos de allí, nos dispersamos, nos metimos en el silencio ocre de la tarde, no nos vimos más. Viajar es despedirse.

Montaigne también se fijó en la historia de los lugares por los que pasaba. Al salir de Pavía, se desvió media milla para ver el lugar donde, según sus palabras, dicen que fue derrotado el ejército del rey Francisco. A veces habla de batallas en su Diario del viaje a Italia, se acuerda de la guerra. El rey Francisco, por su parte, quedó preso en Madrid durante una temporada. Quedó privado de libertad.

Bob Dylan habla de la libertad en Tarantula. En tono burlón, pregunta quién podría haber dicho que todos debemos estar dispuestos a morir por la libertad, propone unos cuantos nombres. En la lista figura Agnes Moorehead, que actuaba en la serie Embrujada cuando la tele en blanco y negro brillaba en el centro del salón familiar, cuando mis compañeros y yo hablábamos de programas de televisión en el autobús del colegio. Agnes Moorehead era Endora, la madre de Samantha, y compartía sus poderes. Con ellos desesperaba a su yerno, que se sentía solo y torpe fuera de los dominios desconcertantes de la magia. También está Pinocho en la lista, incluir su nombre es una forma de decir que la disposición a morir por la libertad puede salir de labios mentirosos. Y también está en esa lista el general Custer, que cabalga con sus hombres en Murieron con las botas puestas mientras suena la música de «Garry Owen». El impetuoso Custer marchaba contra los indios que no hablaban inglés, que eran el gran Otro en la conquista del Oeste y usaban otra crueldad que ellos no tenían por tal y no llamaban así. Desplegaron su furia sobre los soldados del Séptimo de Caballería recién abatidos en Little Big Horn, castigaron sus cuerpos hasta volverlos irreconocibles. Esa breve matanza fue el fin de Custer y de su rápida carrera militar. Ése fue el término de sus muchos esfuerzos por hacerse un nombre. Así es de profundo, general, había dicho el joven teniente Custer tras meterse en el río Chickahominy montado en su caballo. El general Bernard había expresado su deseo de saber la profundidad del río, y Custer quiso hacerse notar. Ese día, metido en ese río de Virginia, daba un paso más en el camino que lo llevaba a su último combate. Se intuye en ese episodio la mirada de los otros jinetes, se intuyen los gestos de asombro y de ironía de los hombres que dijeron hay que ver, este Custer, qué carácter tiene. En sus retratos se le nota a Custer esa resolución, esa áspera voz interior que parece decir bueno, muchachos, la vida es riesgo y hay que afrontarlo para ascender, hay que meterse en un río de vez en cuando. Hay que hacer un esfuerzo especial, amigos míos, la vida es dura.

Al hablar así de la libertad, Dylan se burla del discurso político estándar. Recurrir a esa lista es su forma de decir que a la libertad le pasa como a la crueldad y la justicia, está sujeta a redefiniciones. Como no quiere descender a los enojos de la explicitud, Dylan habla sin detenerse. Es también su forma ansiosa de decirles a los políticos daos prisa, vais despacio y no decís nada nuevo, estáis obsoletos y vuestra obsolescencia me hace sentirme solo, seré cruel con alguna Ofelia si la encuentro por ahí. Tengo que vomitar pronto la soledad de mi conocimiento si no quiero terminar como un príncipe danés. No quiero que su fantasma se saque una foto frente a mi casa de Minnesota, no quiero que su fantasma hable nórdico con mis vecinos.

A propósito de las conclusiones de la comisión Warren, Dylan dice que sus integrantes podrían haber interrogado a un vendedor de plátanos de Des Moines que estuviera en Toronto el día del asesinato de John Kennedy. Es su forma de decir que la comisión era poco de fiar. Uno frente a los muchos, Dylan manifiesta su incredulidad ante el dictamen oficial sobre el asesinato del rey sagrado de Estados Unidos. En los todavía ingenuos años sesenta, los estadounidenses se horrorizaron ante la profanación cometida en Dallas. Ese horror era una señal de respeto a su sistema político, también de autoprotección. Nuestro horror nos protege, vendrían a decir, porque consolida la fortaleza de nuestras creencias. Nuestro horror está previsto para casos como éste y se pone en marcha de inmediato, nuestro horror es un mecanismo del gran sistema político al que pertenecemos. Dylan muestra entonces un gesto irónico, Dylan sabe quién no cometió un asesinato. Hamlet lamenta saber quién lo cometió. Cuando el rey sagrado de Dinamarca es asesinado, es Hamlet quien no descansa. Vulnerables a los filos del conocimiento, los príncipes se enteran de cosas que les cambian la vida.

Fui a Hatfield House, donde la princesa Isabel Tudor se enteró de que era reina un día de noviembre. Hay jardines tan imponentes en Inglaterra que te hacen creer que te perdiste en un país inmenso, te hacen creer que ese verdor gigante se expande hasta unas fronteras remotas y feéricas que no saben de acero y cristal. La lealtad inglesa a los árboles y los bosques se incrusta en medio de las ciudades, es una forma de decir oh, bueno, no te tomes esto tan en serio. Hay un parque ahí al lado, te puedes sentar en un banco, puedes tomar el sol en ropa interior, puedes comerte un sándwich de pepino cerca de esa gente que tiene que volver a la oficina dentro de veinte minutos. Cambia el skyline de la ciudad, pero los parques se mantienen en su sitio. El avance de los grandes edificios sobre el cielo de Londres es una conquista de las fuerzas de la desolación, una invitación para que los humanos se sientan orgullosos de haberse convertido en liliputienses. Eso empeora su forma de relacionarse unos con otros y empobrece la vida política. Reducida su individualidad, encuentran un placer nuevo y extraño en el gregarismo que los empequeñece. Quizá llegue el día en que los arquitectos del futuro digan cabizbajos oh, bueno, hay que ver qué gran sandez fue alzar aquellas torres londinenses, hay que ver qué anacronismo perpetraron nuestros colegas de entonces. Será como decir oh, bueno, aquellas ejecuciones públicas de los Tudor times quizá fueron demasiado lejos. Quizá también ocurra que, en el Londres del futuro, esos rascacielos ya obsoletos se hayan convertido en refugio de sagaces militantes antisistema que deambulan entre los óxidos y los ascensores estropeados y se drogan felices sobre la moqueta descolorida mientras escuchan música hippy en un tocadiscos de época y contemplan, al otro lado de las grandes ventanas de cristales rotos, la deshabitada llanura del Támesis; todo eso dará igual. Las víctimas de los dogmas aún no caducos, las víctimas de lo que hoy se tiene por sabio y mañana se llamará necio, están destinadas a quedarse hundidas en un foso de frustración irreparable. Te tocó vivir bajo el imperio de un dogma que luego pasó a quedar dentro de los dominios de la estupidez y fuera del talento, no hay solución a eso, te tienes que aguantar. Y el skyline de Londres sigue acuchillado por los futuristas que trabajan sin reposo. Es como si finalmente la torre de Babel hubiera sido construida sin que los dioses castigaran a sus arquitectos, es como si los dioses hubieran dicho vale, esta vez actuaremos con más retraso, dejaremos que os volváis locos por vuestra cuenta, dejaremos que os extraviéis en esta rápida proliferación de catedrales laicas entre las que serpentean vuestras calles agobiadas. Frente a esos abusos, jardines como el de Hatfield House son espacios de resistencia, nos protegen del imperio de la estupidez.

Se dice que Isabel Tudor estaba sentada junto a un roble cuando los mensajeros le hicieron saber que ya era reina. La imagen de la nueva soberana junto a un árbol sagrado es como el dictamen de la comisión Warren. Hay que fortalecer la fe de los crédulos. Puedes enseñar a la gente a ser hermosa, pero no sabes que hay una fuerza más grande que la enseña a ser crédula, dice Dylan. La gente acepta los destrozos de la arquitectura contemporánea porque necesita ser crédula, la gente aceptó las ejecuciones callejeras de los tiempos de Montaigne y de Hamlet y de Isabel Tudor porque también entonces necesitó ser crédula. Esa credulidad colectiva era una fuente de tranquilidad, hacía menos necesario el esfuerzo de explicarse el mundo y cuestionarlo. Esto es obra del Señor y admirable a nuestros ojos, dijo Isabel en latín junto al roble de Hatfield House. Fue una forma certera de solemnizar su credulidad y declararla ley; a partir de ahora, viene a decir Isabel, las cosas se harán como yo mande. Dónde está el roble, me preguntaron unos visitantes mientras yo descansaba tumbado en la hierba. Lo preguntaron como si jugaran al escondite.

Después, ya reina, Isabel Tudor ordenó teñir de naranja las crines y las colas de los caballos húngaros de su carruaje. Hay un rasgo de travesura prepunk en esa decisión. Se sabía una frente a los muchos, se supo proteger de la soledad con media sonrisa de descreimiento. Supo incurrir en la virtud de la excentricidad. Hay también en esa orden una defensa del color, un rasgo de lucha contra los grises del norte. A la reina no le importaba el mal tiempo cuando quería salir a cabalgar, pero puede que dijera qué asco de lluvia de vez en cuando, puede que alguna vez dijera con alivio here comes the sun.

George Harrison toca «Here Comes the Sun» en compañía de Peter Ham en el Concierto por Bangladés. Peter Ham se muestra inexpresivo y meticuloso. Apenas ha terminado la canción, Peter Ham descuelga su guitarra acústica con rapidez, con el gesto de quien dijera sólo soy músico, sólo estoy aquí para tocar y me agobian las vanidades. En medio de los aplausos entusiastas del Madison Square Garden, Peter Ham se aleja del micrófono y busca la sombra. Su actitud es sorprendente y tiene algo de histórico; contrasta con la mala mezcla de hipocresía y avaricia que ya imponía su ley en el mundo de la música. El rock and roll era una gran máquina de crear dinero, y esa máquina ya no podía dejar de girar. El efectismo atrajo a una tribu de mercaderes, instauró un rito tedioso de fariseos enredados en la porfía de impresionar al prójimo. La utopía atrae, por definición, a montones de inútiles y cizañeros. En ninguna parte crecen las malas hierbas con tanto vigor como en el jardín del paraíso. Al descolgar su guitarra acústica y alejarse del aplauso, Peter Ham se declara en rebeldía. Su huida de la vanidad es subversiva, está destinada a ser insólita. Peter Ham es uno frente a los muchos que necesitan ser crédulos.

También Dylan toca en ese concierto, vestido con una cazadora vaquera. Es como si ya entonces quisiera quitarse peso de la espalda, como si tuviera bien claro que debía dosificar sus apariciones y decir soy un músico estadounidense, no pierdo de vista mis raíces. Peter Ham es un músico inglés, toca de una manera inglesa porque ha nacido en un país en el que hubo una reina rodeada de espías y laudistas, una reina Tudor que habló en latín con los estudiantes de Oxford. Ese viejo recelo insular forjado durante siglos, esa tímida aceptación de la delicadeza como virtud, se hacen visibles en una forma inglesa de hacer música. Dylan es un músico americano, ha hecho autostop en carreteras interminables que enseñan a quien las recorre a familiarizarse con la desolación. Es una destreza básica de los estadounidenses la de familiarizarse patrióticamente con las desolaciones de sus paisajes, saltar sobre las grandes distancias como si fueran pequeñas, como si no importaran. Eso es lo que significa cool para el estadounidense. No me impresiona un desierto, no me impresionan los paisajes inmensos, no me impresiona que alguien trabaje como camarero en Little Rock y visite a su madre en Ann Arbor el día de Navidad, no me impresiona que los indios estén a punto de matar a los blancos en La diligencia. No me impresionan los rascacielos.

Hay algo de religioso y de irreverente en Manhattan. Por una parte, la soberbia de los edificios vendría a decir esto que ves son templos que proclaman la fuerza de unas creencias, somos así de altos, así de pujantes. Apuntamos al cielo, paralelos a la Estatua de la Libertad. Pero también somos una multitud de torres de Babel, hemos desafiado a los dioses con nuestra prosperidad políglota, vivimos en el vértigo. Como en Estados Unidos no hubo catedrales, los rascacielos de Manhattan tienen sentido. Como en Europa sí las hubo, los rascacielos europeos son una gilipollez. En el mejor de los casos, un agnosticismo.