6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Libros del Zorzal

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

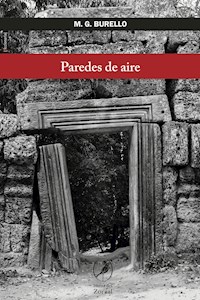

En un tiempo en que las imágenes nos acosan, volver a encontrarnos con el poder de la palabra y el arte del narrador puede ser toda una experiencia. A ese orden pertenecen las historias de M. G. Burello. Ocurren en sitios tan dispares como una portería, una trinchera, un pueblo inundado, un crucero y una aldea tibetana. Quienes las cuentan son sus propios protagonistas, por momentos diríamos más inclinados al soliloquio que a la crónica. El lector tendrá que poner algo de su parte si quiere descifrar cuáles son los hechos de los que le hablan. Si atiende a los monólogos, puede que se reconozca en una escena de paranoia cotidiana; quizás se sorprenda cuando sepa que el impostor era un benefactor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 173

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

M. G. Burello

Paredes de aire

Burello, Marcelo G.

Paredes de aire / Marcelo G. Burello. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2019.

Libro digital, EPUB - (Ficcionaria)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-599-589-5

1. Narrativa Argentina. 2. Cuentos. I. Título.

CDD A863

Fotografía de tapa: Daniel Prync.

©Libros del Zorzal, 2019

Buenos Aires, Argentina

Printed in Argentina

Hecho el depósito que previene la Ley 11.723

Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de este libro, escríbanos a: <[email protected]>

Asimismo, puede consultar nuestra página web:

<www.delzorzal.com>

Accettò quella tacita legge di separazione come accettava il resto.Viveva in mezzo a pareti d’aria.

Cesare Pavese, Il carcere

Índice

Los muertos nadan | 6

En la trinchera | 23

Leyenda urbana | 45

Un incidente contradictorio | 58

Ante el fin de los tiempos | 89

Los muertos nadan

Pueblo del sur de la llanura pampeana. Mediados del siglo xx.

“Los muertos no nadan”, digo. “Pero podrían”, me dicen los niños. Pienso en el hueso que tengo escondido en la caja (metacarpiano o falange, todavía no lo sé) y me callo, o trato de cambiar de tema. Pero es difícil hablar de otra cosa en estos días de incertidumbre y calamidad. Y callarse es siempre para peor, estimo, porque implica aceptar lo inadmisible. Parece que algunos de los padres de los chicos piensan en serio que con mucha agua en el ataúd el cadáver de turno sale nadador a la fuerza. O al menos que sale flotando del féretro, lo que ya sería bastante, aunque no califique como disciplina olímpica, sino como mera morbosidad. ¿Y qué otra cosa puede impactar más a la mente infantil que la imagen de un esqueleto despellejado flotando en el agua?

Todo este trastorno es por la canalización, desde ya. Y por la subsecuente inundación que provocó. Como es historia, si no leyenda, el cementerio viejo estaba en medio de un bajío al otro lado del arroyo, un riacho que se angostaba e inflaba con una cierta regularidad estacional. Sucesivos loteos de tierras circundantes impedían extender ese camposanto, que databa de la época fundacional y que además no tenía nichos ni crematorios (muy modernos para entonces). De modo que o se invertía del erario público y se edificaban esas instalaciones para no tener que seguir depositando cuerpos en sentido horizontal, o se procuraba una alternativa viable. Y puesto que el pueblo había ido creciendo y aquel terreno era cada vez más un erial abandonado, con algunas tumbas sin lápidas y casi todas las lápidas sin flores, la razón aconsejó la creación de otro cementerio, de este lado del arroyo. El día que inauguraron el lugar hubo una especie de celebración, a falta de otra cosa que festejar. Un funcionario municipal se hizo presente, incluso, y pomposamente se refirió al nuevo predio como “necrópolis”, ante las gruesas risotadas de paisanos y borrachines. Desde entonces ya nadie de por aquí tuvo derecho a que sus huesos yacieran cerca de los de sus ancestros: ahora a los fallecidos se los despachaba procedimentalmente a las nuevas parcelas, dado que la ley mandaba acomodarse en ellas y no se le hace un feo al sepulcro prescripto.

Poco después, no contentos con eso, los del gobierno hicieron la polémica canalización. Sin expedientes oficiales que ver o discursos de autoridades que oír, prevalecieron rumores de toda índole para dar cuenta de tan inusitada obra en un páramo relegado como el nuestro. Era por el riego, para abastecer los cultivos de la zona. No: era porque tierra adentro se inundaba y había que ayudar al drenaje hacia la costa. No: iban a construir una ruta, o una fábrica, o algo que requiere mucho material, mucho cemento, hormigón, arena, acero, cosas pesadas. Lo cierto es que en pleno furor de teorías explicativas, mientras las opiniones se dividían sin fundamentos sólidos, canalizaron el arroyo. Por obra y gracia de la ingeniería hidráulica, todo el tramo fluvial cercano a nosotros quedó encorsetado entre dos muros de cemento en un par de meses; ahora un fino hilo de agua discurría de continuo por el medio, casi ajeno a cualquier fenómeno climático. Y una vez terminado ese acotado emprendimiento, uno de cuyos operarios se aquerenció conmigo y se quedó a vivir un tiempo en mi casa, no aparecieron ni la ruta ni la fábrica ni la eventual construcción pesada. Sólo quedó un flaco arroyo fluyendo por un canal de unos pocos kilómetros de extensión, acaso conectado río arriba y río abajo con otros acueductos similares, o acaso solitario, un tramo de torrente disciplinado en medio de tanta salvajumbre, como un tutor de un árbol o una férula en un hueso fracturado (la imagen del hueso me viene a la mente fácil).

Y recién entonces pasó lo que era imposible, o posible, o fatídicamente necesario, según la perspectiva de quien lo planteara y el momento del día en que se formulara el razonamiento: el cementerio viejo, con sus tumbas sin nombre ni flores, se empezó a llenar de barro… Es que con el otoño vienen los vientos y las lluvias (siempre escasas, por cierto), y ese suelo reseco, que daba la sensación de que podría tragar agua sin fin, de pronto empezó a anegarse, indigestado al recibir toda la dosis pluvial de golpe y ya sin desagüe posible. Una mañana, alguien que pasaba dio el aviso de que aquel terreno sagrado se estaba llenando de charcos; algunos vecinos fueron a ver, pasado el mediodía, cuando las actividades cesan (más cesantes todavía de lo que son cuando están realmente en funciones); y a la tarde la zona ya era un barrial. Enseguida la mayoría de los pobladores se alarmó, pese a su natural cansino, y la alegría de las primeras lluvias después del tórrido verano duró bien poco. Más allá de los predecibles y escasos bromistas, que probablemente no tenían familiares enterrados allí, las gentes se agarraban la cabeza y exigían soluciones, explicaciones, reparaciones, compensaciones, restituciones. Una tarde llegó otro funcionario, que alegaba ser el secretario de alguien supuestamente importante, o influyente, y tras una rápida inspección resguardada por un magro cordón policial (el pueblo contaba con un destacamento de dos agentes, que se turnaban de a ratos), se escudó pretextando que la canalización no podía tener que ver con esa desgracia y que sin duda pronto alguien (al parecer no él, ni tampoco su influyente superior) tomaría cartas en el asunto. Los reclamos de los vecinos que se sentían directamente perjudicados recorrían el amplio espectro que va de la indignación exaltada al murmullo desdeñoso, y las variadas propuestas de solución consistían en drenar aquel terreno de inmediato para dejar a los muertos en paz de una vez, o trasplantar los cadáveres al segundo cementerio, o bien exhumar los restos de todos los cuerpos y proceder a su cremación instantánea; todas dichas propuestas, por cierto, incluían una indemnización para los deudos, idea instilada desinteresadamente por el almacenero —que no tenía ningún pariente difunto involucrado en el pleito— y secundada por un par de prósperos agricultores de la región.

Mientras se presupone que alguien hace algo en algún lugar para paliar la situación, el viejo cementerio se ha ido volviendo un pantano en sus propios términos, y parece que los involucrados no pueden dejar de pensar que el cuerpo del abuelo materno o la bisabuela paterna está húmedo, mojado, ahogado dentro de su propio féretro, aunque no lo hayan visitado jamás, para llevarle unas flores y desmalezar el lugar, y en definitiva no quieran aceptar que todo, absolutamente todo, la madera del cajón y la piel y la carne y hasta la osamenta, ya está descompuesto (quizás no las manijas y bisagras del ataúd, si las tenía, y el pelo y algún otro tejido del finado, que estarán entreverados con tierra y raíces). Y tengo que oír a mis alumnos diciendo, entre chanzas y veras, que los muertos van a salir nadando en cualquier momento. Y la única maestra de escuela del lugar tiene la obligación moral de desactivar habladurías, mitos, equívocos. Incluso aunque en sueños tenga esas mismas visiones (por suerte no demasiado a menudo) y aunque en su casa, en una caja de tizas, tenga guardado un huesito de la mano de un difunto salido de ahí; es más: especialmente porque tiene guardada esa reliquia, mitad grotesca, mitad atroz. “No nadan”, repito, “están muertos”. Hace mucho. De hecho, ya no son nada. Se desintegraron. “No hay que hacer chistes con estas cosas”, digo. Tampoco es para rasgarse las vestiduras: todos algún día pasaremos a mejor vida, como quien dice. Pero entonces veo que algunos chicos, sobre todo los de primero y segundo grado, son demasiado pequeños para entender la dimensión del problema: la imagen del cadáver de un anciano putrefacto que aparece flotando por el arroyo no es menos atroz ni bizarra, a fin de cuentas, que la noción de que todo en él se ha volatilizado como por arte de magia. Y mi explicación de que los seres humanos básicamente estamos compuestos de agua no ayuda en nada y confunde más, y ningún funcionario vuelve a venir a dar la cara, y todos los padres de los niños quieren dormir tranquilos, primero, y después, cuando se pueda, ya que estamos, cobrar resarcimientos.

Con el correr de los días, advierto que la consternación va cambiando de modulaciones. En el aula, a través de los niños, o cuando hago las compras en los negocios, o por la calle, con el polvo caliente que se pega en los labios, empiezo a distinguir cierto desfasamiento en las reacciones, como si cada individuo tuviera un tiempo propio para desarrollar un proceso idiosincrásico, único, de duelo, o de reconversión religiosa. Un proceso que en todos los adultos por igual tiende a desembocar paulatinamente en el mismo síntoma: el enmudecimiento. Por ejemplo: los primeros que hacían chistes han sido los primeros en dejar de hablar del tema. Los que al principio se mostraban mucho más exasperados, en cambio, se van automatizando en ciertas conductas reactivas: sacuden los brazos, de cuando en cuando, o bien alzan la mirada hacia el viejo camposanto y chasquean los dientes, dando por sobreentendido su fastidio; se conoce que la expectativa de un resarcimiento económico en algo los consuela. Y los más crédulos (incluyendo algunos que pronto, lamentablemente, irán a poblar el nuevo cementerio) parecen ir deslizándose hacia algo así como un estado de trance, una fascinación afásica, muda, insondable. A estos, el contacto permanente con la muerte, y más con la muerte de seres con los que están unidos por linaje directo y de los que acaso tienen recuerdos, legados, fotos o siquiera anécdotas familiares, los vuelve sombríos, taciturnos, circunspectos, como quien espera una plaga o una maldición. Deben estar calculando lo insultante que resulta que se meta agua en un féretro enterrado hace años, reactivando tejidos en franca descomposición, invitando a una nueva fauna a depredar el cuerpo, humedeciendo e hinchando la carne magra, los órganos, e incluso la madera y la ropa; la podre carcomiendo lo poco que queda de lo que supiera ser una persona, ahora reducida a grumos viscosos. Los más imaginativos de este grupo, intuyo, hasta deben temer que una mañana afloren cadáveres por las calles del pueblo, cual restos de un naufragio impúdico y espeluznante; sólo que no se atreven a decirlo, y tal vez tampoco a hacerse una imagen patente de ese desembarco apocalíptico. Y yo sólo puedo desestimar exageraciones y relativizar exabruptos ante mis alumnos, en mi humilde y necesario papel de docente. Pero al contestar así, al jugar este aburrido papel de escéptica profesional, casi suscribo sin querer al ánimo que prevalece en el pueblo: el del silencio. Un silencio apenas roto por el tímido viento otoñal y algún ladrido de un perro vagabundo. Mi influencia es muy débil, por lo demás, porque se restringe a los menores de edad. Aunque esmerada, y a mucha honra, mi formación profesional es insuficiente para confrontar a la gente en un percance como este, aparte de que mi credibilidad es baja porque estuve conviviendo unos meses con un albañil de la canalización, que entre tanto bebía más de lo que trabajaba o de lo que había prometido trabajar haciendo refacciones en las casas de los vecinos (que nunca reparan nada, por lo demás).

Lo cierto es que cada día me estremecen más esos que no ríen, ni hablan, ni gesticulan, esos que traslucen su mudo pesar a través de sus ojos vidriosos y conjuran confabulaciones, sueñan pesadillas, quieren purgar culpas imposibles: esos que se han puesto a rumiar veinticuatro horas al día sobre la muerte en vida y la vida después de la muerte y la permeabilidad inquietante entre ambos reinos, que uno querría creer compartimentos estancos, o al menos con fronteras precisas. ¿Qué decirles a estos, los realmente contritos, los abrumados? ¿Están enloqueciendo? ¿Están enloqueciendo a sus hijos? En un pueblo sito en medio de la nada, los acontecimientos se cuentan como perlas. Para todos nosotros, la canalización era el hito que había de marcar la crónica pública este año, así como antes la marcó la inauguración del nuevo cementerio. Y, sin embargo, ahora tenemos unas cuantas docenas de cadáveres que amenazan con cruzar desde la otra orilla del arroyo, como si aún tuvieran cuerpos con los que hacerlo, como si las paredes de la canalización no pudieran retenerlos, como si tuvieran alguna deuda que venir a cobrar aquí, donde nunca pasa nada y nadie tiene algo para dar, salvo una bolsa de frutas o una gallina.

Es la melancolía, me temo. La melancolía asume formas extrañas entre la gente sencilla, a falta de mecanismos convencionales de descompresión. En esta especie de infinito claustro en que habitamos (por no decir que languidecemos), los únicos libros son los que tengo yo para dar clases, y sólo hay un par de instrumentos musicales con los que desahogarse, que en realidad nadie sabe tocar bien. Jugar a las cartas y tomar mate no son entretenimientos, sino instintos, como respirar: no cuentan para desahogarse. Queda el alcohol, por supuesto: cerveza, vino, ginebra; y ni qué hablar del alargamiento del reposo nocturno y la siesta diurna, que muchos querrían encadenar sin solución de continuidad, para dormir al fin el largo sueño sin despertar. Ni tener sexo es agradable con tanto calor (para aquellos dichosos que pueden tenerlo sin meterse en chismes y difamaciones), de modo que es mejor retozar, dejar que pase el día, la tarde, la noche. Porque si la angustia y la zozobra no se subliman, le hacen perder el juicio al hombre. ¡Y pobre de aquel que no sepa cómo lidiar con tales situaciones! Estará siempre borracho, o cabizbajo, masticando remordimiento. Los dibujos siniestros que algunos pequeños me muestran son la caricatura infantil de las muecas de sus padres, en sus casas, que se han puesto a pensar sin parar en los muertos. En la muerte. Y una buena maestra ha de negar todo disparate, morigerar toda ilusión. No es para tanto, tengo que insistir: los muertos no nadan, no reviven, están muertos. Después de unos años bajo suelo, dependiendo de la calidad del cajón y la mortaja, es probable que sólo haya unos ínfimos residuos de aquel que fue o que habría sido el antepasado.

Los domingos al mediodía el escuadrón de los más circunspectos vuelve de la misa del pueblo vecino, donde hay una capillita y un cura miope y calvo da misa cada semana. Cada vez menos, según he podido notar: cada vez van menos, cada vez vuelven menos. Padres e hijos, eso sí. Evidentemente, el sacerdote no les está diciendo nada sustancioso ni alentador respecto de los muertos que estarían siendo reactivados por milagro en el cementerio viejo, gracias a un agua que más que bendita está sucia y podrida. Hablarán de las cosas ordinarias de siempre, liturgia mediante, y lo que pasa aquí en el pueblo es extraordinario. Mejor dicho: no, no lo es, pero hay un montón de vecinos que presienten que lo es, y con eso basta para el pasmo. Una secta, un nuevo culto los ganaría fácilmente para su dogma, deduzco. Pero hasta acá no llegan ni una fe constituida ni una herejía en ascenso: acá no llega nada, acá hicieron una canalización que anegó un cementerio y ahora están viendo, alguien en algún lado debe estar viendo, quizás, qué hacer, o qué hicieron, o qué harán, sacando cuentas en una oficina sin ventilador, transpirado, aburrido, con informes y denuncias que se superponen y contradicen.

Y es un domingo a la tarde, no casualmente, que al cabo decido poner manos a la obra y hacer al menos lo mínimo que podría haber hecho, lo que pocos hicieron (los silenciosos, nada más, y algún curioso): me calzo las botas de hule, atravieso con sigilo el caserío, procurando que nadie me vea, cruzo como puedo el arroyo (la corriente es ínfima pero los pretiles son de mediana altura) y me llego hasta la alameda que desemboca en el viejo cementerio. Hace unos días le pregunté al portero de la escuela (que además de portero es el sereno, el administrador, e incluso alguna vez ha sido mi sustituto) si había ido a ver el lugar y me dijo que no, que para qué, que era un chiquero; y todo eso, habida cuenta de que dos de sus cuatro abuelos y su padre yacen ahí. Porque así es la cosa con los lugareños, hay que decirlo: unos abrumados por el dolor o por la avidez, otros puramente desinteresados e irrespetuosos, lo cierto es que prácticamente nadie ha visitado el cementerio viejo desde que dicen que se inundó. Por eso yo voy a ver con mis propios ojos por qué tanto escándalo, que yo misma minimizo sin mayores datos. En los árboles hay pájaros cuyas siluetas se divisan entre el follaje, pero a esta hora no cantan. Se oye la brisa que acaricia las ramas y algún insecto raro, indeterminado. No: no es un insecto, es un batracio. El barro atrae sapos y ranas, por supuesto. Nueva fauna para nuevos cataclismos. Animales que se arrastran, anfibios, insectívoros, de respiración pesada: muy conveniente.

Y avanzo por el caminito, o por lo que queda de él, en medio de un lodazal que se parece más a un porquerizo sin cerdos que a un cementerio sin muertos. Casi no se ve cruz, lápida o túmulo alguno, y si no fuera por la arcada que anuncia la institución, con alambres oxidados y un rústico cartel, bien podría tratarse de cualquier otra cosa: una plantación recién regada, o la periferia de una laguna. Se nota que la tierra está mojada, pero no puede hablarse de una inundación propiamente dicha, porque el agua no cubre la superficie. Ni siquiera califica como pantano u otras cosas que se han estado diciendo. De hecho, algunas hierbas frescas han brotado por aquí y por allá, aprovechando la oportunidad. Casi me da risa pensar que lo que sea que hay allá abajo (¿a medio metro?) podría reaccionar ante el contacto con la humedad. La última persona enterrada aquí data de varios años atrás. Y en este pueblito andrajoso los sarcófagos nunca deben haber sido de buena calidad, ni mucho menos. Estos muertos se consustanciaron con la tierra hace mucho tiempo, y sólo la morbosidad hija del tedio y el voraz deseo de hacerse con un dinero imprevisto han movilizado a la gente a reclamar por unos difuntos cuyos rostros ni recuerdan y cuyos nombres hubieron de volver a memorizar a la hora de lamentarse.