Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

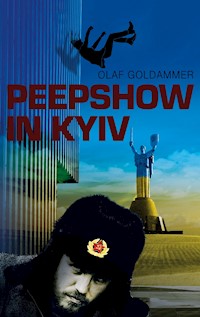

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Juni 2015: Als der bekennende Osteuropaliebhaber Silbermann am Flughafen von Kyiv landet, wird er statt von seiner Freundin Sveta von zwei Geheimdienstlern in Empfang genommen. Ohne weitere Erklärungen fahren sie ihn zu dem Apartment, in dem Sveta und er in früheren Jahren öfter übernachtet hatten. Für Silbermann ist es eine Fahrt ins Ungewisse und in die Vergangenheit. Der Polizist Mikhailyuk spricht von Videoaufnahmen, die auch Silbermann zeigen. War Sveta erpresst worden? Die Tage mit ihr werden lebendig, als Silbermann am nächsten Tag im Polizeipräsidium mit Bildern von sich und Sveta - zum großen Teil Nacktaufnahmen - konfrontiert wird. Die Bedrohung aus Russland ist allgegenwärtig. Was ist mit Sveta geschehen? Und was wollen die Erpresser mit den Aufnahmen erreichen?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 206

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Olaf Goldammer, Jahrgang 1967, gelernter Rheinländer, ist seit 2005 berufsbedingt in Frankfurt wohnhaft und hier inzwischen weitgehend assimiliert.

Besuche in Krakau, von denen der erste besonders „verheerend“ verlief, inspirierten den Autor seine Erlebnisse zu einem Roman zusammenzufassen. In einer Melange aus Wodka, Musik und Frauen nimmt der Autor seine Leser mit auf seinem Streifzug durch das polnische Nachtleben.

Aufenthalte in Jalta auf der Krim, noch vor der russischen Annexion, und Begegnungen während der Zugfahrt Simferopol – Kyiv regten den Autor zu seinem zweiten Roman an. Unerhörte Geschichten erlebt der Ich-Erzähler Silbermann auf seiner Zugreise und entdeckt die russische Seele (oder das, was der Autor dafür hielt). Die durch seine realen Kontakte und Beziehungen nach Kyiv und nach Jalta gewonnenen Einblicke bringt der Autor in seiner Maidan-Erzählung zusammen und lässt den Leser die Ereignisse um den Euromaidan aus nächster Nähe mitverfolgen. Die Zugfahrt wirkt wie eine Erinnerung an eine vergangene Zeit, die unwiederbringlich vorbei zu sein scheint.

Den aktuellen Roman verfasste Goldammer von Januar bis April 2022. Durch den russischen Vernichtungskrieg hat die Handlung plötzlich eine nicht gewollte und traurige Aktualität erlangt.

Bisher veröffentlicht:

Ein Wochenende lang Krakau, 2015, ISBN 978-3-7392-7252-8

Verloren in Kiew – Eine Krimreise ohne Wiederkehr, 2019,

ISBN 978-3-7494-0333-2

Inhalt

4. Januar 2022

18. Januar 2022

31. Januar 2022

1. Februar 2022

5. Februar 2022

10. Februar 2022

12. Februar 2022

14. Februar 2022

16. Februar 2022

18. Februar 2022

20. Februar 2022

23. Februar 2022

3. März 2022

4. März 2022

10. März 2022

12. März 2022

20. März 2022

25. März 2022

2. April 2022

10. April 2022

12. April 2022

15. April 2022

Epilog

4. Januar 20221

Господин Зильберманн?«

Zwei Männer im dunklen Anzug und mit stark getönter Brille kamen auf mich zu. Ich hatte den Kontrollbereich des Flughafens Kyiv-Boryspil verlassen und schaute mich gerade nach der Gepäckausgabe um. Die kyrillischen Beschriftungen waren vorherrschend, an der einen oder anderen Stelle waren unter den ukrainischen Bezeichnungen auch in kleinerer Schrift die englischen Begriffe geschrieben.

Immerhin war das hier der internationale Flughafen, der für die EM 2012, die gemeinsam mit Polen ausgetragene Fußballeuropameisterschaft, auf modernen Standard gebracht worden war. Es war ein neues Terminal gebaut worden. Das alte mir vertraute Terminal war abgerissen worden. Es war für den Massenflugverkehr kapazitätsmäßig einfach nicht mehr geeignet gewesen und hatte sich vermutlich auch nicht behelfsmäßig umbauen lassen. Das alte Terminal war noch aus dem Jahr 1965 gewesen und hatte auf mich stets den gleichen unterkühlten Eindruck gemacht wie die Grenzabfertigungsanlagen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Es war früher, als die Abflughalle gebaut worden war, auch nicht geplant gewesen, dass der Eiserne Vorhang irgendwann fallen würde und Reisen zwischen Kyiv und Frankfurt genauso selbstverständlich würden wie Flugbewegungen zwischen Dortmund und Palma de Mallorca. Wer andererseits schon einmal die Kontrollprozedur an einem amerikanischen Flughafen durchlaufen hat, insbesondere nach den Ereignissen des 11. Septembers 2001, der weiß, dass es auch auf der anderen Seite des Atlantiks bei der Abfertigung und Kontrolle wenig freundlich zugeht. Vor allem unentspannt.

Ich weiß nicht, ob meine in Amiland gemachten persönlichen Erfahrungen beispielhaft sind oder doch nur von der Art einer höchst individuellen Laune des einem nicht wohlgesonnenen Schicksals, vielleicht auch in die Richtung einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung gehen. Ich bin auf jeden Fall immer heilfroh, wenn ich die Leibesvisitation ohne größere Blessuren überstanden habe. Manchmal und zumindest im Land der unbegrenzten Möglichkeiten habe ich Angst, dass sich aufgrund eines falschen Blickes, einer (meiner) schwerfälligen Atmung, eines Seufzers, einer falschen Bewegung ein Schuss lösen könnte, im günstigsten Fall ist auch die überrumpelnde Anwendung des Polizeigriffs samt anschließendem Niederringen auf den Boden denkbar. Dazu kommt vielleicht noch ein in den Rücken reingedrücktes Knie oder ein unvorsichtig platzierter Kampfstiefel auf den rückseits gelegenen Rippen. Das ist mir noch nicht passiert. Aber ich habe schon in die Augen eines schwarzen Security-Mitarbeiters, vermutlich von der TSA, der US-behördlichen Transportation Security Administration, geschaut, der sofort die Hand an der Pistole hatte, als mir ein leichter Seufzer entfuhr, nachdem ich meinen Laptop von einem mit Handgepäckstücken überquellenden Beförderungsband vor dem freien Fall zu retten versuchte. Ich weiß nicht, was der Security-Mitarbeiter verstanden hatte oder glaubte, gehört zu haben. In jedem Fall schien ihm eine unmittelbare terroristische Bedrohung von meiner Person auszugehen, die gefahrenabwehrende Maßnahmen erforderlich machte. Gefühlt bin ich damals in New York verbal auf die Knie gegangen (und noch tiefer), um die Eskalationsspirale zu durchbrechen und weitere Schikanen oder eine kurzzeitige behördliche physische Festsetzung meiner Person zu vermeiden. Letztlich kann es aber auch sein, dass ich hier einer Überinterpretation erlegen bin, die sich aus meiner intensiv gepflegten Abneigung gegenüber der US-Kultur, oder besser dem American Way of Life, speist.

»да.« Mehr sagte ich nicht. Ich wusste nicht, was und warum auch. Mit den beiden Herren war ich nicht verabredet. Ich hatte Sveta erwartet.

»We, must please, ask you to come with us.«

Was war passiert? Üblicherweise holte mich Sveta vom Flughafen ab. Das letzte Mal, dass ich sie mit dem Flugzeug in Kyiv besucht hatte, lag allerdings auch schon fast zehn Jahre zurück. Ich konnte damals noch kein Russisch, also gar kein Russisch. Jetzt konnte ich mir wenigstens ein Taxi bestellen, eine Fahrkarte kaufen, nach dem Weg fragen, ein bisschen was erzählen oder einen Witz über den Präsidenten reißen, einen Trinkspruch ausbringen. Letzteres ist wichtig, Details hatte ich oft den Dolmetschern überlassen, aber ein passender Trinkspruch in der Landessprache zeigt doch, dass man sich den Menschen und dem Land verbunden fühlt, dass man selber eine Meinung hat und die wichtigen Dinge ausdrücken und auf den Punkt bringen kann.

Ich vermute, meine freudige Erwartung, meine leichte Unsicherheit, ob das Wiedersehen gelingen würde, meine Zufriedenheit, die Reise überhaupt angetreten zu haben und Sveta zu treffen, alle diese Stimmungen und Gefühle bestimmten meinen Gesichtsausdruck oder hatten ihn zumindest so lange geprägt, bis die beiden in dunklen Zwirn gekleideten Herren auf mich zugesteuert waren und mich ansprachen. In diesem Moment verzog sich meine Miene vermuteterweise wohl schlagartig. Sorgenfalten und Angstschweiß auf der Stirn, ein entsetzter, leerer und im Nirwana mündender Blick, so ähnlich muss ich die beiden Männer angestarrt haben. In einem Mix aus Englisch und Russisch fuhren sie fort:

»Wir sind von der Polizei der Oblast Kyiv. Es geht um Sveta Marukova. Mehr können wir Ihnen hier und jetzt nicht sagen.«

»Bitte erklären Sie mir. Warum ist Sveta jetzt nicht hier? Ist was passiert? Was ist passiert?«

»Kommen Sie bitte mit. Wir fahren zu der Wohnung von Frau Marukova. Es gibt dort einen Dolmetscher. Haben Sie Gepäck? Mehr als Ihren Handkoffer?«

»нет. Это все.« Ich schüttelte den Kopf. Ich versuchte den beiden entgegenzukommen. Ihr Englisch war holprig gewesen. Ein bisschen wie mein Russisch. Man konnte immer etwas sagen, aber ob es dann so verstanden werden würde wie etwas in der eigenen Muttersprache Gesagtes oder eben einer Sprache, die man fließend sprach, das war ungewiss. Manchmal kam etwas Falsches oder auch nur Irritierendes heraus. Diese Blöße wollten sich die beiden Polizisten – ich glaube, es waren Polizisten, sie konnten auch vom Geheimdienst sein – nicht geben.

Die Struktur der ukrainischen Polizei war im Umbruch. Nach dem Sturz von Janukowitsch und seiner Flucht zu seinen Freunden nach Russland war das Land übergangsmäßig von dem Ministerpräsidenten Jazenjuk regiert worden. Die Westorientierung war schon absehbar, zumindest aus Moskauer Perspektive als unabwendbar befürchtet worden. Als Folge war Anfang März 2014 auch die Krim erst durch grüne Männchen besetzt und dann ganz offiziell durch Putin annektiert worden. Die Polizei hatte Janukowitsch lange die Stange gehalten. Die Struktur war unübersichtlich gewesen. Vermutlich war sie das jetzt immer noch. Denn so klar die Notwendigkeit bestand, die Polizei zu reformieren und sie demokratischer auszugestalten, so klar war auch, dass eine Umgestaltung nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen war. Die alten Kader und Seilschaften hatten ja mit dem Sturz Janukowitschs nicht aufgehört zu existieren. Es war nie ganz klar, wie viel Geheimdienst in der Polizei steckte, zumindest nicht diesem Augenblick, wo ich am Flughafen Boryspil in Kyiv angekommen und von den beiden Männern mehr oder weniger zu deren Begleitung gezwungen wurde.

Umbrüche sind immer auch Zeiten, in denen sich Gelegenheiten für Kriminelle oder Gelegenheitsdiebe auftun. Die alten Strukturen sind zusammengebrochen, die neuen noch nicht nachhaltig und unumstößlich aufgebaut. Man braucht da gar nicht zuallererst in den Osten zu schauen oder in die Bananenrepubliken dieser Welt, wie es sie in der Karibik oder in Afrika gibt. Man denke da an den Sturm aufs Capitol im Vorfeld des Amtsantritts von Präsident Biden, als der Verbrecher und Hochstapler D. Trump seine Waffenbrüder zum Aufruhr anstachelte. So war es eben auch jetzt möglich, dass Kriminelle unter dem Schutzschirm der staatlich legitimierten Polizeiorganisation ihr eigenes Süppchen kochten und irgendwelche Schutzgelder – in diesem Fall von mir – eintreiben wollten. Für was, wusste ich nicht. Erpressungspotenzial besteht eigentlich immer.

Da üblicherweise nicht mit offenen Karten gespielt wird, ist immer ein vorsichtiges Vorantasten durch die betroffene Zielperson notwendig. Wenn man kann, entzieht man sich der Schlinge, die schon aufgehängt ist und darauf wartet, zugezogen zu werden. Ich erinnere mich an einen Ausflug mit Sveta auf der Krim, als wir in eine Art privates Taxi eingestiegen waren. Nachdem wir auf der Rückbank saßen, setzte sich zunächst links eine kräftige Person zu uns, sodann wurde rechts die Tür von außen geöffnet und vermutlich hätte uns der bullige Türöffner dann in der Mitte eingequetscht, wenn ich nicht geistesgegenwärtig und für den vierköpfigen Fahrdienst überraschend die offene Tür zur Flucht ergriffen und Sveta mit meiner linken Hand etwas unsacht herausgezogen hätte.

Im Augenblick brächte eine Flucht von mir wohl nichts, vermutlich waren die beiden näher an Sveta dran als ich und sie würden mich wohl auch zu ihr bringen, für welchen Preis auch immer.

Ich fühlte mich immer noch etwas überrumpelt von der Situation in diesem Moment, in dem ich zwischen den beiden Herren in Richtung Ausgang des Flughafens lief.

Andererseits hatte ich nun Zeit zum Überlegen, denn wegen der bestehenden Sprachbarrieren redeten die beiden ja nicht mit mir und ich nicht mit ihnen. Irgendetwas musste mit Sveta passiert sein. Und vermutlich nichts Angenehmes. Vielleicht hatte man es aber auch auf mich abgesehen. So richtig konnte ich mir keinen Reim darauf machen. Vielleicht war unser Mailverkehr, also der von Sveta und mir, von dritter Seite mitgelesen worden. Wir beide hatten uns dort immer ausgetauscht und mit unseren politischen Ansichten nicht hinter dem Berg gehalten. Ich wusste, dass die Ukraine keine reibungslos funktionierende Demokratie war, aber sie war auch keine Diktatur wie die Sowjetunion unter Stalin oder wie Russland sich nun unter dem KGB-Spion Putin zu entwickeln drohte. Meine Erfahrung war, dass man viel sagen konnte, auch gegen den Präsidenten, es gab ja auch Zeitungen, die den Präsidenten kritisierten. Meistens gab es einen mächtigen Oligarchen im Hintergrund, der die Zeitung stützte. Und solange die Zeitung dem Präsidenten oder den Oligarchen gegenüber nicht zu kritisch wurde, ließ man die Zeitung gewähren.

Gelegentlich wurden auch einzelne Journalisten beseitigt, um einer Zeitung Grenzen der Meinungsfreiheit aufzuzeigen. Im Allgemeinen gab es in der Ukraine immer auch kleinere Scharmützel, aber es wurde nie so mit harter Hand oder mit dem Schlagstock und auch nicht – gelegentlich – mit der Giftspritze durchregiert wie im Reich des russischen Bären.

Je länger die beiden schwiegen und je mehr Zeit ich hatte, über die Situation nachzudenken, desto unruhiger wurde ich. Es fiel mir ein, dass Sveta früher schon einmal vom Geheimdienst erzählt hatte, der sie angesprochen hatte. Ich hatte nicht weiter nachgefragt, war mir aber auch sicher gewesen, dass sie sich auf die Schlapphüte nicht eingelassen hatte. Schlapphüte ist vermutlich nicht der richtige Ausdruck. Seinem Wesen nach hatte der ukrainische Geheimdienst mehr gemein mit dem KGB und stand der Gestapo näher als beispielsweise die Spitzel im gut bekannten Bundesnachrichtendienst in Deutschland.

Ich glaube, ich hatte die Vorstellung in gewisser Weise auch als spannend empfunden, dass Sveta vom Geheimdienst angesprochen worden war. Der Umstand rückte sie ein wenig in die Nähe einiger der heißen Bondgirls, die auf 007 angesetzt worden waren und als Köder dienen sollten. Rein optisch hätte Sveta die Rolle durchaus spielen können, wie gesagt, charakterlich traute ich Sveta den Verkauf ihrer Seele eigentlich nicht zu. Ich glaube, sie wollte immer das Gute.

Wenn man sich Berichte von nach der Wende enttarnten inoffiziellen Mitarbeitern der Stasi anhört, dann handelt es sich bei den IMs sehr oft eben nicht ausschließlich um fiese Charakterschweine. Vielmehr waren sich einige der zu Spionagezwecken Angeworbenen anfangs nicht der Folgen ihrer in ihren Augen belanglosen Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit bewusst und ließen sich dann von ihren Kontaktpersonen immer weiter einwickeln. Das soll keine Rechtfertigung sein. Am besten lässt sich das vielleicht an den zwei Millionen Alkoholkranken in Deutschland erklären – auch wenn der Vergleich zugegebenerweise mehr als hinkt: Jeder von ihnen hat mit einem harmlosen Bierchen oder Likörchen angefangen und nachher haben sie die Kurve nicht mehr bekommen.

Die beiden führten mich über den Vorplatz des internationalen Terminals zum Parkplatz und dem dort von ihnen geparkten Mercedes. Eine Typenbezeichnung fehlte. Die Karosse war aber wohl jüngeren Datums und hatte vermutlich ihrer Größe entsprechende PS aufzuweisen, um in den passenden Momenten kräftig durchzustarten.

1 Die Datumsangaben über den einzelnen Textabschnitten markieren, wann ich die Abschnitte geschrieben habe, nicht die Zeiten der Handlung. Für den Zeitraum vor dem 24. Februar 2022 habe ich die Angaben nachträglich einfügt, auch um zu zeigen, wie sich meine Sichtweise mit Beginn des russischen Angriffskrieges sensibilisiert hat.

18. Januar 2022

Im Wagen wartete schon ein Fahrer. Von den beiden stieg der Größere vorne ein, der etwas Kräftigere, aber mit den kürzeren Beinen, setzte sich zu mir auf die Rückbank. Die Kindersicherung schnappte sofort ein.

Ich wäre wohl nicht geflohen. Wohin auch. Ich kannte das Haus, in dem wir, also Sveta und ich, bei längeren Aufenthalten öfter ein Apartment angemietet hatten, das in einem der oberen Stockwerke des Hochhauses gelegen war. Den Schlüssel bekamen wir oder Sveta immer von der Nachbarin. Ich nahm an, wir würden auch diesmal hier absteigen. Bei meinem letzten Besuch, der vorvergangenen Herbst stattgefunden und wegen verschiedener Komplikationen abrupt und vorzeitig geendet hatte, hatte ich in einem Hotel in Podil übernachtet. Das wäre aber wohl zu klein für uns beide und auch für das geplante verlängerte Wochenende ungeeignet.

In meinem Kopf kreisten weiter die Gedanken. Ich konnte keinen meiner Gedankengänge zu Ende bringen. Alles war im Prinzip möglich. Natürlich nicht alles gleichzeitig. Aber es war auch müßig, sich weiter zu überlegen, was wäre wenn. Ich atmete tief durch und redete mir ein, dass es besser wäre abzuwarten und nicht durchzudrehen. Vermutlich bräuchte ich einen klaren Kopf, wenn ich besser über die gegenwärtige Situation Bescheid wüsste. Es ist überflüssig zu sagen, dass ich trotz des Vorsatzes dennoch nicht einfach an nichts denken konnte, auch wenn ich mir überlegt hatte, dass es das Beste wäre und vor allem das Sinnvollste.

Der Typ neben mir legte seine Hand auf meine Schulter. Ich blickte kurz zu ihm seitlich auf. Mit der anderen Hand machte er eine beruhigende Geste. Er drückte die Hand mit der Handfläche nach unten über seinem Knie nach unten, ohne sein Bein zu berühren. Zur Verstärkung und wohl auch, weil er sich nicht sicher war, dass ich seine Gestik verstanden hatte, nahm er die andere Hand, die gerade noch auf meiner Schulter gelegen hatte, hinzu und wiederholte beidseitig die Handbewegung.

Wir fuhren über die E40, die in der Ukraine unter anderem den Flughafen mit der Hauptstadt verbindet, Richtung Innenstadt. Links und rechts der Straße waren mittlerweile eine Reihe von Gewerbegebieten entstanden, aber auch Wohnbebauung. Wer hier wohnte, war wenigstens gut angebunden (was einem aber auch nur dann wirklich nutzte, wenn man nicht an das andere Ende von Kyiv beispielsweise täglich zur Arbeitsstelle musste).

Ich konnte nicht sagen, was im Einzelnen neu gebaut worden war. Kyiv war ein teures Pflaster geworden. Ein Großteil der Bevölkerung wohnte zur Miete, üblicherweise in Mietskasernen, die in den späten 60er und 70er Jahren errichtet worden waren und in deren Erhaltung seitdem nur wenig oder gar kein Geld gesteckt worden war. Der Fokus der sozialistischen Wohnraumbewirtschaftung lag bis zum Niedergang des Kommunismus in allen Ostblockländern auf der Neuerrichtung und nicht auf nachhaltiger Substanzerhaltung. Nur wenige konnten sich den Kauf einer Wohnung leisten. In manchen Fällen waren allerdings die bisherigen Mieter auch ohne ihr eigenes Zutun Eigentümer der von ihnen gehaltenen Wohnung geworden, dann aber meist in einer eher zwanghaften und für sie unvorteilhaften Weise. Weil die ordnungsgemäße Instandhaltung einer Liegenschaft wirtschaftlich oft nicht mehr tragbar war und den staatlichen Wohnungsgesellschaften zudem auch das Geld für Investitionen fehlte, wurden Wohnungen für einen symbolischen Preis von wenigen hundert Hrywna an die jeweiligen Bewohner übertragen. Im Grunde wäre oft eine Vollsanierung notwendig gewesen oder ein Abriss. Aber die Leute mussten ja irgendwo wohnen und dann wohnten sie dort eben in einer Art Selbstverwaltung. Aufzüge waren – wenn sie ausgefallen waren – meist längere Zeit nicht für die gedachten Zwecke nutzbar, was für Bewohner oberhalb des zehnten Stockwerks besonders unangenehm war. Immerhin wurden die Wohnungen mit Fernwärme beliefert, so dass nicht funktionierende Heizungen in der Regel nicht das Problem darstellten.

Wir fuhren die vierspurige Uferstraße entlang. Das Apartment, das Sveta und ich in der Vergangenheit öfter gemietet hatten, war in einem zwanzigstöckigen Hochhaus in der vorletzten Etage. Es war direkt an der Uferstraße gelegen, unweit der Bootsanleger, von wo aus die Ausflugsdampfer dann den Dnipro hinauffahren. Solch eine Tour hatten wir in der Vergangenheit auch schon einmal gemacht. Der Dnipro ist hier teilweise bis zu einem Kilometer breit, mehrere Inseln werden von dem Strom umschlossen. Alles wirkt sehr weitläufig, auch weil die Inseln unbebaut und parkähnlich gestaltet sind. Auf der anderen Seite des Ufers stehen noch grüne Wälder, inmitten dieser neu errichtete – vermutlich hochpreisige – Wohnhochhäuser. Es ist kein Urwald, aber die Stadt hatte sich wohl in der Vergangenheit dazu entschieden, hier nicht so nah an das Ufer zu bauen, so dass Hochwasserkatastrophen, wie wir sie etwa in Köln und an der Mosel regelmäßig kennen, selten vorkommen.

Möglicherweise hält der oberhalb der Stadt gelegene Stausee, das Kyiver Meer, bei starken Regenfällen und Schneeschmelze auch einiges zurück oder der Dnipro sucht sich schon vorher in den Dnipro-Sümpfen seinen Weg außerhalb des originären Flussbettes und versumpft dort. Das habe ich im Einzelnen nicht recherchiert.

Die übrigen Häuser an der Uferstraße waren nicht so hoch, allenfalls sieben Stockwerke, so dass »unser« Haus als Solitär herausragte. Städtebaulich kann man das unterschiedlich beurteilen. Der Ausblick von dort oben war jedenfalls immer grandios gewesen und würde es diesmal wohl auch wieder sein.

Der Solitär war einigermaßen in Schuss. Das Haus war wohl nicht im Rahmen einer wie oben beschriebenen Zwangsprivatisierung an die Bewohner verkauft worden. Die jetzigen Eigentümer hatten ihre Wohnungen freiwillig erworben. Es gab wohl eine funktionierende Eigentümergemeinschaft, an die die Eigentümer in Höhe ihrer jeweiligen Miteigentumsanteile regelmäßig Beiträge entrichteten. Diese wurden dann insbesondere für das Gemeinschaftseigentum genutzt wie Fahrstuhl, Treppenhaus, Dach, wahrscheinlich auch für eine regelmäßige Reinigung. Das sah man dem Haus optisch an. Ich denke, es war nie so weit heruntergekommen wie die beschriebenen kommunalen Mietskasernen und wurde dann – mutmaßlich – durch die Eigentümer, die sich ja selbst auch in ihrem Haus wohl fühlen wollten, weiter aufpoliert. Die von uns gemietete Wohnung – es war eher ein Apartment mit großem Wohnraum, Küche und Bad – gehörte meines Wissens den Nachbarn, wo wir immer den Schlüssel abholten. Es schien mir ein gutes Investment, denn die Wohnung ließ sich für einen guten Preis vermieten. Jedenfalls, wenn andere Gäste genauso viel bezahlten wie ich.

Wohnraum und Küche hatten Fenster, die zum Fluss und der Uferstraße ausgerichtet waren. Beim Frühstück hatten wir von der Küche immer ins Grüne blicken können und auf den Uferstrand der gegenüberliegenden Insel. Einmal hatten wir uns bei Sonnenschein spät nachmittags auch dort hingesetzt und einen Sekt geschlürft. Wie man das bei gutem Wetter auch an der Elbe macht oder am Rhein. Damals war der Uferstrand der Insel touristisch nicht ausgebaut, auch am gegenüberliegenden Ufer waren nur wenige Imbissbuden gewesen, die allerdings eher den Charme einer Thüringer Rostbratwurstbude vor einem Möbeldiscounter versprühten, als dass sie das gewesen wären, was man heute gemeinhin als Erlebnisgastronomie bezeichnet. Wahrscheinlich war der Aufwand für viele Kyiver zu groß, um wochentags auf die Insel zu gelangen, einen Fahrradweg dahin hatte es auch nicht gegeben. Ein Auto hatte wiederum nicht jeder zur Verfügung, und so verschlug es immer nur einige Einzelgänger auf die Insel oder zwei wie uns, die im Sand sitzen und sich das Wasser um die Füße spülen lassen oder sich im Gras vergnügen wollten. Angler waren manchmal auch da. Die nehmen für einen dicken Fisch weite Wege auf sich.

Wie es heute ist, weiß ich nicht.

Sveta hatte das Apartment einige Male angemietet. Es war zentral gelegen und wir waren hier für uns gewesen. Unten gab es einen Lebensmittelladen, an einem anderen Stand konnte man Toilettenpapier und Seife kaufen. Supermärkte, wie sie in Deutschland seit Anfang der 70er Jahre üblich waren, gab es nicht. Für weitere Dinge des täglichen Bedarfs wie Strumpfhosen oder Kaffee musste man auf die zentralen Bahnhofsvorplätze. Natürlich gab es mittlerweile auch die großen Einkaufszentren an wenigen zentralen Plätzen und auf der grünen Wiese, aber wer kein Auto hatte oder das Toilettenpapier kurzfristig benötigte, der griff auf die private Ständeorganisation zurück.

Das Wohnzimmer verfügte über eine ausklappbare Couch, die uns immer als Bett diente, einen kleinen Esstisch am Fenster mit zwei gepolsterten Stühlen, einen Sessel, der zwischen Fenster und Bett stand, einen Kleiderschrank an der Rückwand des Raumes und ein Sideboard, das an der Längsseite und in gleicher Höhe wie das Bett aufgestellt war. Insgesamt waren die Möbel großzügig angeordnet.

Landestypisch war über dem Bett, das ja in seiner originären Funktion als Couch fungierte, ein großer Wandteppich angebracht.

Bei uns in Deutschland sind Wandteppiche die Ausnahme, Bilder schmücken öfter die Wände. Während in Deutschland spätestens seit den Siebzigern der Trend zu mehr Sachlichkeit geht und zu klaren Strukturen, sind die Wohnzimmer im Osten Europas und im slawischen Raum eher überladen – jedenfalls nach meinem Urteil. Das Überladensein kann aber auch einfach daher rühren, dass die Räume und die Wohneinheiten ganz generell kleiner geschnitten waren (und heute meist noch sind). Auf 45 Quadratmetern oder wenig mehr wohnte eine vierköpfige Familie. Zwei Kinderzimmer, das Wohnzimmer diente in der Regel gleichzeitig als Schlafzimmer mit einem Wandbett. Unter der Annahme, dass eine ukrainische Familie ähnliche Dinge im Wohnzimmer an der Wand hängen hat und den Raum schmücken möchte wie eine Familie in Deutschland, gilt es halt einen Setzkasten, Fotos der Verwandtschaft, ein Jagdhorn oder eine Kuhglocke, an der Decke ein Mobilé, mindestens ein gemaltes Bild und eben einen größeren Wandteppich unterzubringen. Dazu kommen noch der Wohnzimmerschrank mit Vitrine, zumindest für das bessere Geschirr und Gläser, nicht zu vergessen eine Flasche guten Wodkas, ein Muskatwein aus Georgien oder eben von der Krim, die damals noch als Inland gegolten hatte, Kekse oder Pralinen. Außerdem das Wandbett oder besser Schrankbett, denn es sollte sich ja in die Wohnzimmerlandschaft einfügen, und vielleicht noch ein Schrank mit Büchern. Wenn man sich jetzt den Raum mit maximal 15 oder 16 Quadratmetern vorstellt, dann lässt sich leicht nachvollziehen, dass der Eindruck aufkommen kann, ein solcher Raum würde überladen wirken.

Die Fenster waren mit weißen Gardinen behangen und mit schweren tannengrünen bis zum Boden reichenden Übergardinen aus Samtgewebe. Für meine Begriffe waren Vorhänge im 19. Stockwerk nicht unbedingt notwendig. Es hätte kein Fremder in die Wohnung schauen können. Sveta konnte aber bei Tageslicht nicht besonders gut schlafen, und ich wusste ja auch, dass sie mit diesem Problem nicht die Einzige war. Jetzt Anfang Juni war die Helligkeit im Raum nicht nur ein theoretisches Problem. Wir waren auch schon einmal im Winter in dem Apartment gewesen; da hatten die Gardinen die Kälte von den Fenstern ganz gut abgehalten und optisch gaben sie dem Raum auch eine warme Atmosphäre. Passend zu den Wandteppichen.

Ich hatte das Apartment genau und fast bis ins letzte Detail vor meinen Augen. Ich nahm einfach an, wir würden auch dort wieder unsere Nächte verbringen. Das Auto fuhr immer noch in Richtung der von mir beschriebenen Unterkunft. Es war ein sommerlicher Tag. Jetzt mittags bestimmt über 20 Grad, wenn nicht sogar 25. Es war keine Wolke am Himmel. Vielleicht hatte ich auch deshalb an den Ausflug auf die Flussinsel gedacht. Wir hatten es uns damals auf meiner braunen Lederjacke gemütlich gemacht. Eine Decke hatten wir nicht dabei. Der Ausflug war auch eher spontaner Art gewesen. Ich hatte damals bei der Abreise nicht mit so warmen Temperaturen gerechnet und deshalb die rustikale Jacke zuhause eingepackt. Die konnte man im