12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

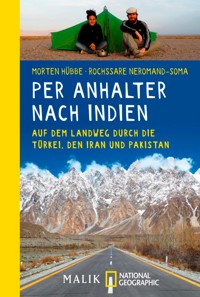

Einmal infiziert lässt sie das Fernweh nicht mehr los. Von Hamburg bis in den Süden Indiens, per Anhalter, couchsurfend oder im Zelt schlafend durchqueren Morten Hübbe und Rochssare Neromand-Soma Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Serbien, Bulgarien, die Türkei, den Iran und Pakistan. Postsozialistischer Charme, quirlige Märkte und überwältigende Gastfreundschaft vereinen sich zu einem betörenden Mix. Aber auch riskante Etappen durch krisengeschüttelte Regionen mit Polizeieskorte und bangen Momenten gehören zu ihren Erfahrungen. Ihr Reisestil erlaubt es ihnen, die Vielfalt der Landschaften und Kulturen genau zu erleben. Dabei lassen sich die beiden viel Zeit für Begegnungen, zum Zuhören und Reden. Unvoreingenommen und wissbegierig, ohne unnötigen Komfort oder Besitz lassen sie sich von der Neugier Richtung Asien treiben – ein großartiger Bericht über teils kaum bereiste Gegenden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.malik.de

Die Namen der Menschen, von denen in diesem Buch erzählt wird,wurden zu ihrem Schutz mitunter geändert.

ISBN 978-3-492-97749-4

© Piper Verlag GmbH, München 2018

Covergestaltung: Dorkenwald Grafik-Design, München

Covermotiv: Morten Hübbe / Rochssare Neromand-Soma

Bildteil: Morten Hübbe / Rochssare Neromand-Soma

Karten: Marlise Kunkel, München

Litho: Lorenz & Zeller, Inning a.A.

Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Inhalt

Cover & Impressum

Prolog

TÜRKEI

İstanbul'a hoş geldiniz – herzlich willkommen in der historischen Altstadt

Das asiatische Istanbul – zwischen Çay und Heavy Metal

Das europäische Istanbul – frischer Fisch, Menschenmassen und Katzengejammer

Konya und die Derwische

Kappadokien – Geschichten aus dem Tuff

Leben im Untergrund – die Felsenburg von Uçhisar und die unterirdische Stadt in Derinkuyu

Trampen in der Türkei – nereye sürüyorsun?

Willkommen in Urfa! Willkommen in Kurdistan!

Die Vielvölkerstadt Mardin und das Leben der Kurden

Diyarbakır und die Kurden

Ankara – Stadt der zwei starken Männer

Entlang der türkischen Schwarzmeerküste

Kars und Ani – die Provinz im Winter und die Ruinen einer Metropole

Doğubeyazıt, ein Palast im Schnee und die Grenze zum Iran

IRAN

Persischer Reichtum und iranische Gegenwart in Täbris

Ardabil und die iranische Gemütlichkeit

Qazvin und die Festung im Tal Alamut

Rasht – die liberale Blase am Kaspischen Meer

Geschichten aus Teheran

Khomeini, Ghoms Heiligtum und ein Familienausflug nach Kashan

Isfahan ist die halbe Welt

Mehriz und die Schätze der Wüste

Yazd und ein Hauch von 1001 Nacht

Garmeh – eine Wüstenoase in der Dasht-e Kavir

Schiras – Wohnzimmergespräche in der Stadt der schönen Künste

Rasende Schmuggler, ein einsamer Hippie und die freundlichsten Drogendealer am Persischen Golf

Kerman, die Kaluts und der Kampf mit dem Sandsturm

Zahedan und das Tor nach Pakistan

PAKISTAN

Mit den Levies durch Belutschistan – willkommen in Pakistan

Karatschi – zwischen den Welten am Arabischen Meer

Phool Patti und die fliegenden Teppiche auf Rädern

Trampen in Pakistan – die Polizei, dein Freund und Helfer

Islamabad – Pakistans moderner Hochsicherheitstrakt

Rawalpindi – verrucht, verrückt, verhaftet

Pakistans Northern Area – unterwegs zwischen Hindukusch, Karakorum und Himalaja

Lahore ist Lahore und auch ein bisschen Indien

Epilog

Lust auf mehr Eindrücke?

Bildteil

Prolog

Der Frühstückstisch ist an diesem letzten Morgen reich gedeckt. Mamas frisch gebackenes Brot und der Duft von schwarzem Tee locken uns aus dem Bett. Es gibt den guten iranischen Honig, Schafskäse, frischen Koriander, eine große Schale schwarze Oliven, eingelegt in würzigem Olivenöl und einer Menge Knoblauch, dazu Tomaten und Paprika. Wer kann es uns da verübeln, dass dieses Frühstück viel länger dauert als vorgesehen? Doch die Zeichen stehen unweigerlich auf Abschied.

In dieser Situation waren wir schon einmal. Damals stand uns das Abenteuer Südamerika bevor. Kreuz und quer trampten wir durch diesen faszinierenden Kontinent. Von Feuerland bis in die Karibik verliebten wir uns in die Länder, die Menschen und die Erlebnisse, die uns täglich widerfuhren. Wir waren glücklich am anderen Ende der Welt. Auf uns allein gestellt, dem Leben ausgeliefert. Wenig hatte uns gereicht. Und so soll es wieder sein. Diesmal schauen wir allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Wir wollen per Anhalter von Deutschland nach Indien reisen. Einfach so, weil der Weg weit ist, weil wir über Land reisen können, weil wir das Unbekannte erforschen wollen, weil Reisen unsere große Liebe ist.

In Peru begegneten wir François, einem passionierten Anhalter aus Frankreich, der uns erzählte, wie er in nur vier Tagen von Paris nach Istanbul getrampt war und uns mit dieser Geschichte die Augen öffnete für das, was alles möglich ist. Doch warum nur nach Istanbul? Warum nicht einfach weiter der Straße folgen? Warum nicht bis in den Iran? Und wenn wir schon so weit kommen würden, warum dann nicht nach Indien? Die Idee klang magisch. Von Europa nach Indien: Der alte Hippietrail – ein Mythos – und wir mittendrin. 5600 Kilometer Luftlinie und so viele weitere Kilometer entlang der Straßen und Pisten, die wir bereisen würden.

Nun stehen wir tatsächlich am Beginn dieses Abenteuers. Ab jetzt führt uns jeder Schritt gen Osten näher heran an andere Wirklichkeiten. Wir wechseln die Perspektiven. Leben ist ein subjektives Empfinden, das durch äußere Einflüsse, durch gesellschaftliche Traditionen, politische Überzeugungen und vieles mehr definiert wird. Wir wollen mehr davon erfahren. Wir wollen mit eigenen Augen Wüsten, Meere und Gebirge sehen, wollen die Gerüche unbekannter Städte atmen, die süßen Früchte des Orients kosten, die Geschichten der Greise hören und den Legenden der Welt lauschen. Auf dem Weg nach Indien durchqueren wir den Nahen Osten, lassen Syrien im Süden liegen, wo gerade der Kampf um die kurdische Stadt Kobanê tobt, reisen durch den Iran, von dem wir außer Mythen kaum etwas wissen, und betreten Pakistan, obwohl uns Freunde und Familie flehentlich baten, darauf zu verzichten.

Doch wir wollen die Menschen kennenlernen, wollen uns ein eigenes Bild machen. Aber auch und vielleicht noch mehr geht es um Orte, um Kultur, Gesellschaft und Geschichte; wir wollen die Länder in ihrem Facettenreichtum erleben, ungeachtet der internationalen Wahrnehmung. Denn wir besuchen Länder und Menschen, keine Regierungen und Regime.

Wir glauben an Harmonie und Frieden als bedingungslose Grundfesten dessen, was sich Menschen überall auf der Welt wünschen. Niemand will Krieg erfahren, niemand will unterdrückt und stigmatisiert werden. Jeder Mensch verdient ein respektvolles Miteinander.

Wir reisen ohne überspitzte Erwartungshaltung. Wir sind unvoreingenommen und wissbegierig, wollen uns berauschen lassen von der Reise und den Erlebnissen. Unsere Reise knüpfen wir lediglich an eine Bedingung. Solange es Land und Straßen gibt, wollen wir diese auch nutzen. Wir wollen die Strecke erleben, die wir zurücklegen, wollen die Reise in ihrer Ganzheit erfahren und die Distanzen spüren. Uns treibt nichts zur Eile, und entschleunigt reist es sich sowieso viel gediegener. Es ist ein Privileg, einfach losziehen zu können, das wir sehr schätzen. Und ökologische Gründe gehören natürlich dazu. Wir trampen, denn Trampen ist nachhaltig. Unser ökologischer Fußabdruck ist beim Reisen kaum vorhanden. Wir nutzen nur den Verkehr, der sowieso schon unterwegs ist, und tragen so unseren Teil dazu bei, die Abgasemissionen nicht noch weiter zu erhöhen.

Dass das Reisen per Anhalter kostenlos ist, gehört ebenso zur Philosophie. Das Trampen bringt Menschen als Freunde zusammen und ist nicht als finanzielle Dienstleistung gedacht. Mit ausgestrecktem Daumen stehen wir wieder am Straßenrand. An Raststätten und Tankstellen erfragen wir Mitfahrgelegenheiten. Ein Permanentmarker und ein Schreibblock sind unsere einzigen Hilfsmittel. Mit ihnen zeigen wir dem entgegenkommenden Verkehr unser Ziel. Wo die gemeinsame Sprache versagt, ist es unsere einzige Möglichkeit, uns zu erklären.

Damit wir lange reisen können, beschränken wir uns auf das Notwendige. So reisen wir am liebsten. Mit nichts anderem als unseren Rucksäcken – und einer Menge Abenteuerlust. Wir wollen uns selbst beweisen, wie wenig wir zum Leben brauchen. Doch diesmal gehört auch ein Zelt zu unserer Ausrüstung. Es sind unsere eigenen vier Wände, unser Notfallzuhause und unser Retter bei Regen und Sturm. Einfach und authentisch, so wollen wir es. Darum reisen wir nicht nur per Anhalter, sondern nutzen auch die Internetcommunity Couchsurfing. Dieses weltweit genutzte Gastfreundschafts-Netzwerk bietet Reisenden ohne Bezahlung Unterkunft und Freunde (mindestens auf Zeit) an. Couchsurfing fußt auf dem Prinzip der internationalen Verständigung, des Austausches zwischen den Kulturen, dem Finden von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Es ist neben dem Trampen die vielleicht beste Möglichkeit, mit Einheimischen in Kontakt zu treten und die Lebensweisen in einem anderen Land hautnah zu erleben. So erfahren auch wir von unseren Gastgebern immer wieder Spannendes und Unerwartetes aus erster Hand. Sie geben uns Einblicke in ihren Alltag, lassen uns an Klatsch und Tratsch der Nachbarschaft teilhaben, erzählen von den kleinen und großen Ereignissen, die sie bewegen. Die Kontaktaufnahme über Couchsurfing funktioniert einfach, spontan und online. Unsere Stationen und Gastgeber organisieren wir jeweils wenige Tage im Voraus.

So starten wir an diesem Samstag im September unser nächstes Abenteuer. Unaufhaltsam unterhaltsam zieht es uns in seinen Bann und lässt uns nicht wieder los.

Kurz vor zwölf Uhr sitzen wir in einem Bus, der uns aus dem dörflichen Hamburger Umland zum Horner Kreisel im Stadtteil Eilbek bringt. Hier, so sagt unsere digitale Informationsquelle Hitchwiki, sei die Wahrscheinlichkeit am größten, eine Mitfahrt nach Berlin zu bekommen.

Wir trampen also gen Osten, machen Station in Dresden, Prag, Bratislava, Budapest, Belgrad und Sofia. Vier Wochen ziehen wir durch Europa, werden erneut zu Reisenden, Suchenden, Begegnenden, warten, staunen, beobachten, und dann sind wir kurz vor Istanbul, kurz vor dem Tor nach Asien.

TÜRKEI

İstanbul'a hoş geldiniz – herzlich willkommen in der historischen Altstadt

Deniz und Gilbert, Plug-in-Entwickler aus Albanien, haben uns 400 Kilometer durch den bulgarischen Osten mitgenommen. Die Sonne ist bereits hinter dem Horizont verschwunden, als wir nach der Begegnung mit einem freundlichen türkischen Grenzbeamten und abenteuerlicher Fahrt durch den weitgehend regelfreien türkischen Straßenverkehr die Metropole am Bosporus erreichen. Millionen und Abermillionen Lichter leuchten uns entgegen. Riesige Hochhäuser ziehen an uns vorbei, Wohnviertel, Konsumtempel. Mehr als 40 Minuten fahren wir bereits durch Istanbul, das etwa 15 Millionen Menschen ein Zuhause bietet. Dann bricht das Häusermeer um uns herum plötzlich ab. Wir überqueren den Bosporus auf einer von zwei Brücken (mittlerweile sind es drei), die Europa und Asien verbinden. Ein kurzer Moment der Stille, dann jubelt es in meinem Kopf. Asien. Wir haben soeben einen neuen Kontinent erreicht.

Auf der asiatischen Seite fahren wir weitere 20 Minuten durch die Stadt, bis wir uns von Deniz und Gilbert verabschieden und unserem Couchsurfing-Gastgeber Osman die Hand reichen. Osman wohnt in einem Gebäudekomplex mit Sicherheitsservice, Swimmingpool, Golfanlage und Tartanbahn. Er heißt uns mit einem Raki, dem türkischen Nationalgetränk, willkommen. Wir lassen uns den Anisschnaps schmecken, während unsere Vorfreude auf Istanbul mit jeder Minute des Gesprächs wächst.

Der Verkehr in Istanbul ist auch am nächsten Morgen chaotisch. Wir fahren von unserer Bleibe in Ümraniye zum Fähranleger nach Üsküdar und brauchen für die etwa zehn Kilometer lange Strecke 50 Minuten. Mit der Fähre überqueren wir den Bosporus und sind wieder zurück in Europa.

Zunächst lernen wir Istanbul mit den Augen der unzähligen Touristen kennen, die aus allen Teilen der Welt in die einstige osmanische Hauptstadt reisen. Wir befinden uns in Sultanahmet, der historischen Altstadt Istanbuls. Zwischen Blauer Moschee und Hagia Sophia herrscht den ganzen Tag über dichtes Gedränge. In die Menge der Touristen mischen sich Souvenirverkäufer, private Guides suchen nach Gutgläubigen, denen sie ihre Dienste anbieten können, Flötenspieler verdienen sich ein paar Lira. Dazwischen wird Çay, der stets griffbereite türkische Tee, in großen Mengen verkauft.

In der Blauen Moschee endet gerade eines von fünf täglichen Gebeten, und sofort bildet sich eine lange Schlange Schaulustiger, die das Gotteshaus von innen sehen möchten. Auch wir gehören dazu. Vor uns kichern einige ostasiatische Frauen verlegen, als man ihnen große Tücher in die Hände drückt, damit sie ihre Haare darunter verbergen. Hinter uns warten ein paar sonnenverbrannte und verschwitzte Briten.

Wie es muslimischer Brauch ist, entledigen wir uns vor dem Betreten der Moschee unserer Schuhe, die wir anschließend in kleinen Plastiktüten mit uns herumtragen. Dicker Teppich dämpft unsere Schritte. Istanbuls Hauptmoschee ist riesig. Unter einer weiten, mit Ornamenten reich verzierten Kuppel hängt ein ausladender Leuchter, der den hallengleichen Innenraum in ein warmes Licht taucht. Ein hölzernes Geländer trennt die Besucher von den Gläubigen. Hier ist der Andrang groß. Kameras werden in alle Richtungen gehalten, das monotone Klicken der Auslöser ist Teil der Erfahrung.

Ein britischer Opa mopst einem türkischen Opa den Pullover, der erst verdattert dreinschaut und dann dem vermeintlichen Dieb hinterherläuft. Es kommt zu einer kleinen Diskussion, die aufgrund der unterschiedlichen Sprachen zu keinem Ergebnis führt. Erst der Sohn des einen kann vermitteln, und plötzlich stellt der Brite fest, dass er versehentlich den falschen Pullover gegriffen hat. Beschämt lachend erkennt er seinen Irrtum und gibt das Diebesgut kleinlaut zurück. Doch auch der türkische Opa hat seinen Humor wiedergefunden und schüttelt dem Reumütigen eifrig die Hand.

Auf der Seite der Gläubigen geht es viel entspannter zu. Das Gebet ist seit einigen Minuten beendet, und noch immer liegen ein paar Männer ausgestreckt auf dem Teppich. Einen Plausch haltend, lässt sie das Treiben auf unserer Seite der Absperrung augenscheinlich völlig kalt. Ein kleiner Junge tollt in ihrer Nähe über den weichen Untergrund und schlägt einen Purzelbaum.

Draußen vor dem Gebäude wird uns bewusst, wie angenehm kühl es im Inneren der Moschee war. Die Sonne steht mittlerweile in ihrem Zenit. Gleißendes Licht brennt in den Augen. Die wuselige Menge der Touristen erstreckt sich von der Blauen Moschee über den Sultanahmet Park bis zur Hagia Sophia auf der anderen Seite. Wir fügen uns in den Strom, treiben vorbei an alten, rundlichen Frauen, die uns wortlos Blumenkränze entgegenstrecken, Männern, die wortreich Bootstouren auf dem Bosporus anbieten, und einem Sultan, der sich mit seinem rot-gelben Gewand und dem hohen Turban für Fotos anbietet und zudem die passenden Accessoires dabeihat, damit er nicht lange alleine wie der Sultan aussehen muss.

Kurz darauf stehen wir vor der Hagia Sophia. Einst byzantinische Kirche, später Moschee und seit 1934 ein Museum, das Spuren beider Religionen ausstellt. Minarette zieren das Gebäude, ein riesiges Mosaik zeigt Jesus Christus, die heilige Maria und Johannes den Täufer in der früheren Moschee. Ein riesiges Medaillon mit der Inschrift Allah hängt neben der Jungfrau Maria und dem neugeborenen Jesus. Wie allumfassend hier zwei Religionen aufeinandertrafen und wie verschlungen sie in diesem Gebäude miteinander sind!

Direkt hinter der Hagia Sophia erstreckt sich der Topkapı-Palast, der einstige Herrschaftssitz des Osmanischen Reiches. Über Jahrhunderte lebten und regierten die Sultane hinter dicken Mauern in einem eigens für sie eingerichteten Paradies aus verschiedenen Gärten, Parks und Gebäudekomplexen. Von dort aus schlendern wir bis zum Großen Basar, dem Kapalı Çars¸ı. Seit dem 15. Jahrhundert wird unter dem Dach der riesigen Markthalle gefeilscht, gehandelt und geschachert. Angezogen von einer so langen Händlertradition betreten wir das Gebäude. Unsere Erwartungen werden aber sehr schnell enttäuscht. Statt lokaler Produkte finden wir vor allem Massenimporte aus China. Die Trikots von Messi, Ronaldo, Götze und Balotelli hängen an den Wänden. Orientalische Lampen und Keramik stapeln sich vor den kleinen Geschäften. Juweliere sitzen vor bruchsicherem Glas und warten auf Kundschaft. Die Gänge sind ausschließlich von Touristen bevölkert. Istanbuls Kapalı Çars¸ı hat nicht mehr viel mit einem Marktplatz zu tun. Es ist vielmehr eine Ansammlung von Souvenirshops auf 31000 Quadratmetern.

Wir verlassen die Markthalle rasch wieder und verlieren uns in den umliegenden Straßen und Gassen. Hier wird alles verkauft. Nützliches, Brauchbares, Notwendiges, Leckeres. Wir quetschen uns durch die Menge und bleiben vor einem Mann stehen, der auf einem hölzernen Wagen Dutzende Granatäpfel aufgeschichtet hat. Vor ihm befindet sich eine Saftpresse, und für zwei Lira (etwa 70 Cent) trinken wir unseren ersten frisch gepressten Granatapfelsaft. Mit jedem Schluck saugen wir etwas mehr von dem Land auf, das für die nächste Zeit unser Zuhause sein wird. Zufrieden lächle ich den Trinkbecher in meiner rechten Hand an. Hos¸ geldiniz! Willkommen in der Türkei!

Das asiatische Istanbul – zwischen Çay und Heavy Metal

Istanbul ist weit mehr als eine Metropole. Die Stadt vereint. Hier treffen Europa und Asien aufeinander. Hier kommen muslimische Traditionen und moderner Fortschrittsglaube zusammen; hier koexistieren Hektik und Gelassenheit. Istanbul steckt voller Energie und voller Gegensätze.

Unser erstes Abenteuer nimmt auf der asiatischen Seite seinen Lauf. Ich spreche englisch. Mein Gegenüber türkisch. Ich suche nach einer Information. Er gibt mir eine Antwort, die ich nicht verstehe. Achselzuckend bin ich schon nach wenigen Augenblicken bereit, das Gespräch zu beenden, doch habe ich nicht mit der Entschlossenheit des Mannes gerechnet. Er bedeutet mir, einen Moment zu warten, eilt in sein Haus, holt die Schlüssel seines Autos, verfrachtet mich in selbiges, und schon brausen wir durch Istanbuls Straßen. Die Fahrzeit überbrückt er wortreich mit Geschichten, von denen ich nicht eine Silbe verstehe. Bald darauf halten wir vor einem kleinen Kiosk, mein Fahrer springt heraus, spricht mit dem Ladenbesitzer, und einen Moment später halte ich eine elektronische Karte für den öffentlichen Nahverkehr der Stadt in der Hand. Aufgeladen und einsatzbreit. Schon die ersten Augenblicke in Istanbul werden uns mit der hingebungsvollen türkischen Hilfsbereitschaft versüßt.

Dann sitzen wir im Bus. Etwa eine Stunde fahren wir durch die Stadtteile Ümraniye und Üsküdar. Aus dem Fenster sehend versuchen wir, so viel wie möglich von der großen, bezaubernden Stadt aufzusaugen. Doch irgendwie kommt uns ziemlich viel ziemlich bekannt vor. Die türkischen Supermärkte mit ihren üppigen Obst- und Gemüseabteilungen, die Dönerläden und Kebabbuden, die Bäcker und Süßwarenkonditoren, die älteren Frauen mit Kopftüchern und langen Gewändern. Dazu die türkischen Großväter mit grauen buschigen Schnurrbärten, dunklen Jacketts und Schiebermützen. In großen und kleinen Runden sitzen sie zusammen, rauchend und einen Çay nach dem anderen trinkend. Das alles sieht aus wie in unserer alten Nachbarschaft in Berlin-Neukölln. Während wir damals in unserer Einzimmerwohnung in der Leinestraße oft über Klein-Istanbul philosophierten, sprechen wir nun über Istanbul als Groß-Neukölln.

Am Ufer des Bosporus passieren wir ein paar herrschaftliche Villen. Reichtum und Eleganz sind von hohen Mauern und massiven Toren verdeckt. Lediglich vom Bosporus aus lassen sich die eindrucksvollen Villen bestaunen. Dann erreichen wir endlich den Fähranleger von Üsküdar. Den Blick auf Europa gerichtet, frühstücken wir zwischen den Anglern am Kai. Döner und Ayran zu Sonnenschein und einem fantastischen Blick über den Bosporus. Aus den Lautsprecherboxen der nahen Yeni-Valide-Moschee erklingt der Gesang des Muezzins. Vor etwa 200 Jahren war Üsküdar der Stadtteil Istanbuls, der Mekka am nächsten lag, was viele osmanische Würdenträger dazu brachte, hier ihre ganz persönlichen Gotteshäuser zu errichten.

Wir schlendern weiter durch Üsküdars Straßen und Gassen und treffen bald auf einen kleinen Wochenmarkt. Wir genehmigen uns einen frisch gepressten Granatapfelsaft und setzen uns auf einen kleinen Platz in der unmittelbaren Nähe des Marktes. Wie Dutzende türkische Opas. Ausgestattet mit Zeitungen, Çay und Zigaretten verbringen sie hier den Vormittag. Einige von ihnen beäugen uns interessiert, und wir schauen ebenso neugierig zurück.

Von Üsküdar setzen wir unseren Weg ins benachbarte Kadiköy fort. Von der eher konservativen Nachbarschaft geraten wir nun mitten in Istanbuls Kreuzberg. Tatsächlich präsentiert sich Kadiköy wesentlich hipper, wesentlich westlicher als Üsküdar. Hier tragen die wenigsten Frauen ein Kopftuch, dafür gibt es Pubs und Tätowierer. Auch in Kadiköy gelangen wir eher zufällig in die Gassen des Marktes. Unsere besondere Aufmerksamkeit weckt der Fleischer, in dessen Kühltheke ganze Schafsköpfe, enthäutet und in Frischhaltefolie verpackt, auf ihre Käufer warten. Für die Eiligen gibt es die Delikatesse auch bereits fertig zubereitet.

Beim Schlendern durch die Gassen Kadiköys treffen wir tatsächlich die ersten ausländischen Touristen im asiatischen Istanbul. Das asiatische Istanbul gilt noch als Geheimtipp. Hier, so heißt es, können Reisende das wirkliche Istanbul erleben. Doch Kadiköy ist nicht nur modern, es ist auch oppositionell. Die regierende AKP geht hier bei Wahlen immer wieder leer aus und muss sich stattdessen mit unliebsamen Demonstrationen auseinandersetzen. Oft kommt es zu Polizeigewalt. Auch uns weht ein Rest von Tränengas entgegen, das uns den Ausgang der kürzlich begonnenen Protestbewegung für die syrische Grenzstadt Kobanê erahnen lässt.

Doch die schmalen Straßen sind schon wieder voller Menschen. Der Alltag geht weiter. Wir treffen uns inmitten dieses Getümmels mit unserem Gastgeber Osman. Er führt uns zu einem kleinen Café. Hier, so berichtet Osman, gäbe es den besten türkischen Kaffee in ganz Istanbul. Es ist ein Lokal mit Tradition, war es doch das erste in der Gegend, das sich auf den Genuss des Heißgetränks spezialisierte.

Es dauert auch nicht lange, und drei kleine Tassen Kaffee stehen vor uns. Tatsächlich weckt der Mokka unsere ermüdeten Lebensgeister. Mit geschärften Sinnen beobachten wir unsere Umgebung und nehmen schnell etwas Eigenartiges an den anderen Tischen des Cafés wahr. Beinahe sämtliche Kaffeetassen stehen umgedreht auf ihren Untertassen. Als wir Osman darauf aufmerksam machen, grinst er breit. Wir werden gerade Zeugen des vielleicht größten türkischen Freizeitvergnügens: Lesen im Kaffeesatz. Begeistert wagen auch wir einen Blick in unsere vermeintliche Zukunft, stülpen die Tassen auf ihre Unterteller und erkunden dann das Chaos, das der Kaffeesatz in ihrem Inneren angerichtet hat. Unsere Zukunft ist düster. Vielleicht ein bisschen wild. Möglichweise ungeordnet. So genau ist das nicht zu erkennen …

Wir schlendern weiter. Nach einem großartigen Şiş-Kebab, gegrilltes Hühnchenfleisch mit Zwiebeln, scharfen Paprika, Rotkohl, Zitronen, Minze, Tomatenchutney, gegrillten Paprika und Tomaten, trinken wir ein paar Biere in einer Bar. Die Sonne ist mittlerweile hinter dem Horizont verschwunden, und eine leichte Brise weht vom Ufer hinauf in die Stadt. Den Abend wollen wir mit Livemusik ausklingen lassen. Doch es ist brachialer Heavy Metal, der da im Kellergewölbe eines Clubs geboten wird. Die Jungs von Crimeson Hill wirbeln ihr Haupthaar wuchtig durch die Luft und schmettern dem kleinen, aber enthusiastischen Publikum rohe Lyrik entgegen. Osman flieht nach wenigen Liedern ins Freie, und wir folgen ihm bald mit dröhnendem Kopf. Es ist bereits recht spät, als wir wieder auf Kadiköys Straßen stehen und zum Ufer des Bosporus hinunterschlendern. Osman, noch immer körperlich angeschlagen vom Auftritt der Band, braucht offensichtlich Beruhigung. So sitzen wir kurz vor Mitternacht in einem der vielen kleinen Cafés am Ufer des Bosporus, schlürfen Çay und warten, dass das Dröhnen in unseren Ohren nachlässt.

Das europäische Istanbul – frischer Fisch, Menschenmassen und Katzengejammer

Sanft wippen wir auf den Wellen des Bosporus auf und ab. Die Sitzplätze auf dem Sonnendeck der Fähre sind schnell belegt. Çay wird herumgereicht. Im blau schimmernden Wasser unter uns schwimmen ein paar Fische. Dann dröhnen die Motoren, um das Heck herum beginnt das Wasser zu schäumen, und mit gleichmäßiger Kraft schiebt sich der stählerne Körper durch die Fluten. Etwa 20 Minuten dauert die Überfahrt von der asiatischen zur europäischen Seite Istanbuls. Von Üsküdar nach Eminönü, unterhalb der Altstadt Sultanahmet.

Schon beim Verlassen des Schiffes stecken wir mitten im eifrigen Treiben des europäischen Istanbuls. Fahrten auf dem Bosporus oder dem Goldenen Horn werden lautstark angeboten. Wir folgen einer Menschentraube hinein in die Stadt und lassen uns durch die Gassen und Straßen treiben. Bereits nach kurzer Zeit haben wir uns in dem Gewimmel verlaufen. Die einzige Orientierung: Bergab geht es zurück zum Bosporus, bergauf weiter hinein in die Stadt.

In den zahlreichen Läden gibt es Teppiche, Lampen, Süßwaren, Elektronikgeräte, Lederwaren und Juwelierarbeiten zu kaufen. An mobilen Ständen wird frisch gepresster Orangen- und Granatapfelsaft angeboten. Noch häufiger sehen wir die Simit-Verkäufer am Straßenrand. In großen gläsernen Kästen türmen sich die ringförmigen, mit Sesam bestreuten Brote aus Hefeteig. Sie gehören zur Grundversorgung der Öffentlichkeit. Çay-Verkäufer laufen mit großen Tabletts von Geschäft zu Geschäft und versorgen die Angestellten mit dem beliebten Heißgetränk. Auf der Kuppel des Hügels angekommen treffen wir uns erneut mit Osman. Er lädt uns zum gemeinsamen Çay ein, und zusammen erklimmen wir die schmale Treppe eines Cafés in unmittelbarer Nähe der Süleymaniye-Moschee. Wir steigen hinauf bis zur Dachterrasse, von wo sich uns ein berauschender Blick bis weit über den Bosporus bietet. Unter uns befinden sich die schmalen Gassen, durch die wir gerade noch schlenderten. Dahinter breitet sich der historische Stadtkern Istanbuls aus, die Blaue Moschee, die Hagia Sophia, der Topkapı-Palast.

Nachdem wir gemeinsam Çay getrunken haben, verlassen wir die Dachterrasse, und während Osman uns vom Osmanischen Reich, Großwesiren und Konkubinen erzählt, führt er uns in eine kühle Markthalle. Satte Rot- und Gelbtöne leuchten um uns, es riecht nach Kardamom, Curry, Zimt und hundert anderen Gerüchen, die wir nicht zuordnen können. Ein undurchdringliches Sprachgewirr erfüllt den Raum. Wir befinden uns im historischen Gewürzmarkt Istanbuls. Ein Ort wie herausgelöst aus einem orientalischen Märchen. Chili und Safran türmen sich bergeweise. Nüsse sowie getrocknete Feigen, Bananen und Aprikosen, türkische Zuckerwaren und Teesorten lassen uns das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wir bestaunen traditionelle Teeservice, detailreich verzierte Kochtöpfe für den türkischen Kaffee, kunstvolle orientalische Lampen, Stoffe und Kleider. In meiner Fantasie reibe ich an einer Öllampe und befreie einen mächtigen Dschinn, der mich und meinen treuen Affen mit dem lustigen Hut bis ins Wildkatzengehege des Sultans befördert. Doch statt mächtigen Brüllens erklingt nur empörtes Miauen, und ich stolpere über einen kleinen flauschigen Körper zurück in die Realität.

Es ist kein Tiger, der mich verärgert anfaucht, sondern eine von Tausenden Straßenkatzen in Istanbul. Überall lungern sie herum. Stets elegant und grazil. Manchmal mauzt es fürstlich aus einem Müllcontainer, manchmal herrschaftlich von einem verwinkelten Mauerabschnitt. Die Katzen lassen sich hier und da ein wenig streicheln und wenden sich arrogant ab, sobald sie keine Lust mehr haben. Dann spazieren sie hinunter zur Galatabrücke und stibitzen Fisch aus den Eimern der vielen Angler, die hier dicht an dicht an der Brüstung stehen. Wir folgen den vornehmen Tieren und überqueren die Wasser des Goldenen Horns, einer lang gestreckten Bucht des Bosporus, an dessen Ufer sich das europäische Istanbul schmiegt. Unterhalb der Angler befinden sich die Terrassen einiger Restaurants und Bars. Touristen und Einheimische lassen sich hier kleine Snacks und kaltes Efes, das typische türkische Bier, schmecken. Ein Besuch lohnt sich besonders zum Sonnenuntergang, wenn der Feuerball rot glühend hinter der Silhouette Istanbuls versinkt und die Stadt in goldenes Licht taucht.

Auf der anderen Seite der Galatabrücke befinden wir uns jetzt im Stadtteil Beyoğlu. Über ein paar schmale Gassen steigen wir hinauf bis zum Galataturm und erreichen die I·stiklal Caddesi, den berühmtesten Boulevard Istanbuls. Gesäumt von Jugendstilgebäuden ist sie eine der wichtigsten Einkaufsstraßen der Stadt. Jetzt, am Vormittag, ist die I·stiklal Caddesi beinahe menschenleer. Doch am Nachmittag ist der breite Boulevard zu schmal für all die Menschen. Abertausende Besucher flanieren von Geschäft zu Geschäft, Musiker und Straßenkünstler scharen riesige Trauben Schaulustiger um sich, eine historische Straßenbahn rollt langsam durch die Menge. Es geht kaum vorwärts, so voll ist es. Eine Weile werden wir nun im Strom der Menschen dahingeschoben – ohnmächtig, uns entgegen der Masse zu bewegen. Doch dann erreichen wir das Ende der Straße und den Taksim-Platz. Stets ein Ort politischer Kundgebungen, erregte der Platz 2013 die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. Von den regierungskritischen Demonstrationen gibt es heute jedoch kein Zeugnis mehr. Nur das weithin sichtbare Denkmal der Republik, das prominent auf dem Platz steht, versprüht noch etwas revolutionären Geist. Unmittelbar an den Taksim-Platz grenzt der Gezi-Park. Ausgangspunkt für die Protestbewegung, hat der Park heute sämtliche Strahlkraft verloren, wirkt unscheinbar, bedeutungslos. Es ist schwer vorstellbar, dass hier einmal ein Protestcamp mit brutaler Polizeigewalt aufgelöst wurde.

Wir schlendern hinab nach Karaköy, lassen den Bosporus zu unserer Rechten und machen uns auf den Weg nach Bes¸iktas¸. Dorthin treibt uns weder der Dolmabahçe-Palast, der ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Topkapı-Palast als Herrschaftssitz der osmanischen Sultane ablöste, noch der bekannte Fußballverein Bes¸iktas¸. Ausschlaggebend für unseren Besuch ist etwas anderes: Balik Ekmek. In der unmittelbaren Nähe eines kleinen Fischmarktes lassen wir uns große und sehr leckere Makrelen-Fischbrötchen schmecken.

Als die Nacht über Istanbul hereinbricht, sind wir wieder in Karaköy. Der Tag endet, wie er begann – mit einem gemeinsamen Çay. Dazu gönnen wir uns eine Nargileh und geben uns einigen Partien Tavla hin. Erst Stunden später, als der Rauch unserer Wasserpfeife endgültig erlischt, kehren wir langsam zurück nach Hause.

Nachdem wir Istanbul verlassen haben, reisen wir zunächst über Gebze in das lebenswerte, junge Izmir, wo wir ein paar herrliche Mittelmeertage verbringen, mit anderen Couchsurfern freundlich untergebracht bei Tayfun und Rabia (die einen unvergessenen türkischen Kaffee zubereiten). Wir besuchen das antike griechische Pergamon und Ephesus, die einstmals bedeutendste kleinasiatische Stadt des Altertums, dann geht es weiter nach Denizli, wo wir eine fantastische Zeit mit Izzet verbringen, und von dort aus an den Golf von Fethiye.

In Fethiye gibt es eine Menge Briten, viel weiße Haut und noch weißere Jachten in der Marina. Der Tourismus brummt, und gelegentlich dringt der euphorische Schrei eines Paragliders über dem Nachbarort Ölüdeniz an unser Ohr.

Von hier wandern wir etwa zwei Wochen auf dem Lykischen Weg. Das blau schimmernde Mittelmeer zur rechten Hand, die Gipfel des Taurusgebirges über unseren Köpfen, dichte Wälder und blökende Ziegen, alte Trampelpfade, die die Dörfer der Teke-Halbinsel verbinden, Ruinen vergangener Kulturen, einsame Nächte im Zelt und jede Mittagspause an einem anderen Strand ins kühle Nass hüpfen – der Lykische Weg vereint auf über 500 Kilometern entlang der türkischen Mittelmeerküste alles, was eine mehrwöchige Wanderung braucht, um zu einem unvergesslichen Abenteuer zu werden. Auf dem beliebtesten Fernwanderweg der Türkei begegnen wir Wildschweinen und Skorpionen und werden nachts von knurrenden Wölfen eingekreist. Unser Ziel ist die 500 Kilometer entfernte Hafenstadt Antalya. Die Großstadt am Mittelmeer beginnt gerade, in den Winterschlaf zu fallen, als wir dort ankommen. Wir erleben ein paar Angler, gondeln durch die historische Altstadt und besuchen mit unserem Couchsurf-Gastgeber Burak ein türkisches Hammam.

Konya und die Derwische

Dschalal ad-Din Muhammad Rumi war ein tiefgläubiger Muslim und ein großer Gelehrter. In Konya wird er gefeiert. Er verstand es, die Menschen zu bewegen, sich selbst und anderen Ehre zu erweisen. Schon in frühen Jahren pilgerte Muhammad Rumi mit seiner Familie nach Mekka, studierte später Islamwissenschaften und ließ sich in den Sufismus einführen – eine Glaubensvariante des Islam, die sich der Mystik und der göttlichen Erkenntnis durch Meditation verschreibt. Muhammad Rumi wurde ein Sufi, ein Derwisch. Er lehrte die Liebe als universelle Kraft und Weg zu Gott, lebte bescheiden und geachtet, schrieb viele gelobte Verse und Lebensweisheiten. Doch dann tauchte ein Fremder in Konya auf, Schemseddin Muhammed aus Täbris, einer Stadt im heutigen Iran, ebenfalls ein Sufi, ein Meister der Mystik.

Muhammad Rumi ist sehr angetan, fühlt sich auf einer höheren Ebene mit dem Neuankömmling verbunden und verschließt sich völlig seiner Umwelt, um so viel Zeit wie möglich mit seinem neuen Freund und spirituellen Begleiter zu verbringen. Währenddessen regen sich Neid und Missgunst in den erlauchten Kreisen der Stadt. »Wer ist dieser Neue, der uns unseren Rumi abspenstig macht?« Neid wird zu Hass, und plötzlich ist Schemseddin Muhammed ohne ein Wort des Abschieds verschwunden. Vielleicht den Anfeindungen entflohen, vielleicht ermordet. Muhammad Rumi verfällt in tiefe Trauer, in welcher er 25000 Verse für seinen verschwundenen Freund verfasst, die noch heute als ein Meisterwerk des Sufismus gelten. Außerdem entwickelt er eine neue Form der Meditation, einen Tanz, eine sich ständig wiederholende Bewegung um die eigene Achse, die, bis zur Ekstase betrieben, eine Verbindung mit Gott herstellen soll.

Danach beginnt die Instrumentalisierung. Muhammad Rumi stirbt. Sein Sohn gründet den nach den Lehren seines Vaters ausgelegten Mevlevi-Orden in Konya, der sich bald weit über die Grenzen Anatoliens hinaus ausbreitet. Noch heute sind seine Anhänger als Drehende Derwische bekannt. Muhammad Rumis Mausoleum wird zum Zentrum des Mevlevi-Ordens und zur Pilgerstätte vieler gläubiger Muslime. Auch heute, mehr als 700 Jahre später, ist es noch immer das Wahrzeichen Konyas. Nicht von ungefähr gilt Konya in der Gegenwart als religiöseste, als konservativste Stadt der Türkei. Die Menschen hier seien voreingenommen und wenig offen für Neues, heißt es. Doch wie so oft gehören die meisten Geschichten, die uns zugetragen werden, eher ins Reich der Legenden. Wir halten uns dagegen ans selbst Erlebte. Dazu gehören die Mitfahrten auf der 340 Kilometer langen Strecke zwischen Antalya und Konya. Zunächst sitzen wir mit den Organisatoren eines psychedelischen Events in ihrem Kleinwagen zusammen, um dann im klapprigen Transporter zweier Kameldompteure mitsamt Kamel mitzufahren.

Konya erleben wir vor allem als Café-Stadt – und das nicht nur, weil unsere Couchsurfing-Gastgeber ein eigenes Lokal besitzen. Sondern auch wegen der vielen Studenten, denn Konya ist nicht nur bekannt für seine streng altmodischen Bürger, sondern auch für die größte Universität der Türkei. Es gibt 85000 junge Akademiker, und sie alle sitzen früher oder später in einem der vielen Cafés. So treffen wir Faruk. Der junge Kommunikationsstudent mit einem Faible für die koreanische Sprache spricht uns eines Abends in einem Café nahe der Universität an, und da wir uns auf Anhieb gut verstehen, verbringen wir den nächsten Tag zusammen. Von ihm erfahren wir viel über die Befindlichkeiten der Stadt, die so konservativ daherkommt, dass wir außerhalb der studentischen Cafés kaum einer Frau ohne Kopftuch begegnen. Dem gegenüber stehen die vielen weltoffenen, aufgeschlossenen Hochschüler, die aus allen Teilen des Landes hierherkommen. Doch in der von Religion geprägten Stadt langweilen sich viele zu Tode. Es gibt nicht einen Nachtclub, keine Partyszene. Allein die vielen Cafés, oft in überdachten, mit Holzöfen geheizten Hinterhöfen untergebracht, bieten einen lebendigen studentischen Raum. Hier wird zu Çay, türkischem Kaffee und Wasserpfeife diskutiert und philosophiert, was das Zeug hält.

Doch zurück zu Muhammad Rumi und seinem Sufismus. Anders als bei anderen religiösen Praktiken, die meist auf eine Erlösung im Jenseits hoffen, streben die Sufis, die Derwische, nach einer göttlichen Erkenntnis noch während des irdischen Lebens. So propagieren sie den Tod vor dem Tod und meinen damit das Aufgeben sinnlicher Wahrnehmungen, das Ablegen individueller Eigenschaften und das Auslöschen des Egos. Am Ende steht weder ein Ich, Du oder Wir, sondern nur noch Gott, dem alles Existierende angehört. Muhammad Rumis Meditation, das fortwährende Drehen um die eigene Achse, beschreibt diese Auslöschung der Identität, der Wahrnehmung und Emotion – das Abstreifen alles Irdischen. Es ist die Aufgabe der eigenen Selbstbestimmtheit hin zu einer göttlichen Fügung. Seit 2005 gehört die Meditation, Sema genannt, zur UNESCO-Liste des mündlichen und immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Jeden Samstag veranstalten Konyas Derwische eine öffentliche Vorführung in ihrem Kulturzentrum, und so wirbeln unter den staunenden Blicken der Zuschauer jede Menge weiße Röcke über das Parkett. Doch die Sema ist weit mehr. Es ist ein Ritual mit festen Regeln, in dem die Kreisbewegungen nur einen kleinen Teil ausmachen. Es wird gebetet, gesungen, musiziert. Jede Geste steckt voller Symbolik: So betreten die Derwische das Parkett in einen schwarzen Umhang gehüllt, der ihr eigenes Grab versinnbildlicht. Der hohe Filzhut ist ihr Grabstein. Sie sind gestorben, von der irdischen Welt entschwunden, um zu göttlicher Wahrheit und Erkenntnis zu gelangen. Unter dem schwarzen Umhang dann ein weißes Gewand. Die Derwische steigen aus dem Grab – auferstanden und bereit, die göttliche Botschaft zu empfangen.

Am Abend sitzen wir mit Faruk und Ferhan, einer Freundin Faruks, zusammen bei einer Wasserpfeife. Es ist das erste Mal, dass wir uns in der Türkei ernsthaft über die problematischen Auswirkungen konservativer Lebenseinstellungen austauschen können. Da gibt es verbotene Liebschaften, unterdrückte Gefühle, Lügen und Verheimlichungen. Der oberste Grundsatz: Solange der Vater nichts weiß, ist alles in Ordnung. Das klingt alles nach Seifenoper und hat tatsächlich etwas Tragikomisches. Ein verkompliziertes Leben für den trügerischen Schein einer heilen Welt.

Kappadokien – Geschichten aus dem Tuff

Unser Weg von Konya nach Kappadokien führt entlang der berühmten Seidenstraße mitten durch die zentralanatolische Hochebene. Wir erfahren schnell ein weiteres Mal die türkische Gastfreundschaft. Noch während wir in Konya entlang der Schnellstraße einen Platz zum Trampen suchen, hält ein Pkw und bringt uns einige Kilometer aus der Stadt heraus. Mohammad, der Fahrer, ist so um uns bemüht, dass er am Stadtrand eigenhändig einen Lkw anhält und dessen Fahrer überredet, uns mitzunehmen. Doch erst, nachdem er mehrere Autos im Gegenverkehr stoppt und sich versichert, dass auf der Strecke nach Osten keine Polizeikontrollen stattfinden, entlässt er uns in die Obhut unseres neuen Reisegefährten Mehdi. Zusammen juckeln wir langsam über die Ebene. Flaches, steiniges Land in den unterschiedlichsten Brauntönen zieht an uns vorbei. Der Horizont verborgen hinter einem Dunstschleier. Unwirklich und etwas beängstigend. Ab und an zeichnet sich der Umriss eines Hauses ab, wird deutlich und verschwindet im Rückspiegel wieder in der grauen Masse.

In Sultanhanı verabschieden wir uns von Mehdi. Zwei Männer, Neffe und Onkel, sammeln uns kurz darauf vom Straßenrand auf und bringen uns bis nach Aksaray. Aus den Boxen im Inneren des Wagens schallt Folklore – orientalische Flöten- und Saitenklänge von Mey und Saz. Die Fenster sind mit kleinen Plüschvorhängen geschmückt, und es dauert nicht lange, bis uns aus einer Thermoskanne Çay angeboten wird. Von Aksaray nehmen uns Fatima und ihr Mann mit nach Nevs¸ehir. Als Fatima erfährt, aus welchem Land wir kommen, ist sie ganz außer sich vor Freude. Bis zu ihrem 17. Lebensjahr, so erzählt sie, lebte sie in Frankfurt, um anschließend in die Heimat ihrer Eltern zurückzukehren. Mehr als 20 Jahre liegt der Umzug mittlerweile zurück, und umso glücklicher ist Fatima, ihre lange ungenutzten Deutschkenntnisse mit uns aufzufrischen. Als wir uns in Nevs¸ehir Lebewohl sagen, erhalten wir zwei Bananen als Abschiedsgeschenk, die uns von irgendwoher aus dem Kofferraum gereicht werden. Auf den letzten Kilometern von Nevs¸ehir nach Göreme ist es bereits Nacht. Wir schaukeln auf den abgenutzten Sitzen eines klapprigen, rostenden Pkws durch Kappadokien. Beleuchtete Tuffsteinhöhlen in skurrilen Felsformationen zeichnen sich vor uns aus der Dunkelheit ab. Es sind die ehemaligen Wohnhöhlen im Dorf Uçhisar, die nun, restauriert und herausgeputzt, als luxuriöse Hotels genutzt werden. Über ihnen ragt die 60 Meter hohe Felsenfestung von Uçhisar empor. Sie ist die höchste Erhebung in der kappadokischen Ebene um Göreme. Von hier aus blickt man bis weit hinein in die skurril geformte Tuffsteinlandschaft.

Etwa 20 Millionen Jahre ist es her, da eruptieren die beiden Vulkane Erciyes Dag˘ı und Hasan Dag˘ı. Jede Menge Staub und Asche setzt sich meterdick auf der Erde ab. Die Zeit vergeht, und der Druck nimmt zu. Staub und Asche verdichten sich zu weichem Tuffstein, der dann durch Erosion von Wind und Wasser wieder abgetragen wird. An den Stellen jedoch, wo sich feste Gesteinsschichten auf dem Tuff ablagern, bleibt das weiche Gestein darunter erhalten. Zack – ein paar Millionen Jahre später stehen riesige Spargel in der Gegend herum.

Bereits vor über 1000 Jahren siedeln Christen in Kappadokien, denen immer wieder feindliche, raubende, brandschatzende Horden aus den benachbarten Königreichen das Leben schwer machen. Doch die Christen sind clever, schlagen Höhlen in den weichen Tuff und verstecken sich, unsichtbar für ihre Gegner, im Gestein.

Mehrere Räume, aus dem weichen Gestein herausgearbeitet, befinden sich hier übereinander. Drinnen finden wir heute noch immer Spuren von längst erloschenem Kaminfeuer. Von außen hingegen ist nur der nackte Fels zu sehen – ein perfektes Versteck. Doch die fleißigen Christen von damals schlagen nicht nur Löcher in Spargelstangen. Sie schlagen Löcher in jede Wand, die sie finden können. So entstehen Höhlen und Gänge, die vor allem Kirchen beherbergen. Mehr als 3000 Stück, so heißt es, sind in Kappadokien bisher entdeckt. Zu den bekanntesten Stätten gehören die Kirchen im Open Air Museum von Göreme. Der kleine Ort ist heute das touristische Herz der Region. Hier befinden sich die berühmtesten frühchristlichen Kirchen Kappadokiens, die mittlerweile zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Eine Höhle grenzt an die nächste, eine Auskerbung an die andere. Hinter beinahe jeder Türöffnung wartet eine Kirche. Seit Jahrhunderten von der zerstörerischen Kraft des Sonnenlichts abgeschirmt, leuchten im Inneren Fresken und Gemälde in kräftigen Farben. Die Jungfrau Maria, Jesus Christus, ein paar Heilige – die Abbilder sind so lebendig, als seien sie erst vor Kurzem an die Wände gepinselt worden. In der beinahe fensterlosen Karanlık Kilise, der »Dunklen Kirche«, befinden sich einige der besterhaltenen Fresken der Welt. Sie stammen aus dem 11. Jahrhundert; die Farben leuchten heute noch so intensiv wie vor 1000 Jahren.

Die Gesteinsschichten im kappadokischen Tuff werden aber auch zivil genutzt. Viele Hundert Generationen lebten in diesen Wänden. Zahlreiche Außenfassaden sind der Erosion zum Opfer gefallen, und der Blick in die einstigen Privatzimmer liegt frei. Doch hier und da leben noch immer Menschen in mithilfe von Zement und Backsteinen restaurierten Höhlen. Bei so viel kultureller und landschaftlicher Extravaganz bleibt natürlich auch der Tourismus nicht aus. Kappadokien ist längst eines der beliebtesten Urlaubsziele der Türkei. Übernachtet wird stilecht in einem der vielen Höhlenhotels. Wo früher einmal Ziegen hausten oder Wein gelagert wurde, ziehen nun jedes Jahr mehr Touristen ein. Sie sitzen im Fels und erfreuen sich an Sauna und Hammam, Breitbandinternet und Flachbildfernseher. Luxus und Moderne haben Einzug gehalten in die Höhle und sind nun Bestandteil von Kappadokiens bröseliger Landschaft.

Leben im Untergrund – die Felsenburg von Uçhisar und die unterirdische Stadt in Derinkuyu

In der löchrigen Felsenfestung von Uçhisar, so heißt es, lebten zur Zeit der Byzantiner, im 12. Jahrhundert, bis zu 1000 Personen. Die Bauern von einst fanden im Tuff Schutz vor feindlichen Übergriffen und dem extremen Wetter. Im Inneren des Berges herrschen ganzjährig milde Temperaturen um 18 Grad. Heute thront die Burg wie ein Schweizer Käse über dem Plateau, auf dem sich Kappadokiens surreale Landschaften befinden. Das Dorf ist mittlerweile jedoch aus dem Berg herausgezogen und hat sich an seinen Hängen niedergelassen. Ein paar Höhlen werden aber noch immer von Einheimischen bewohnt.

Langsam schlendern wir durch die Gassen von Uçhisar, steigen Meter um Meter den Hang hinauf, als plötzlich aus einem Loch auf Bodenhöhe eine lange Nase hervorragt. Nur wenig später kommt der Kopf eines Esels zum Vorschein. Lustig wackeln die Ohren, während Nase und Maul zu unseren Füßen nach etwas Heu auf der Straße suchen. Wir schauen verwundert zu und wagen dann einen Blick in das Loch. Vor uns befindet sich eine unterirdische Stallung im Tuff. Es ist nicht die einzige in Uçhisar. Der Boden ist vielfach durchlöchert, überall in der Region. Kappadokiens Siedlungsgeschichte beruht auf einem beispiellosen Einsatz von Hammer und Meißel. So entstehen neben der Felsenburg und den Stallungen auch tief hinabführende Untergrundstädte. Bis zu zehn Stockwerke reichen sie hinunter ins Erdinnere und bieten Platz für Tausende Menschen. Es gibt Küchen, Lager und Schlafräume, sogar Ställe, Leichenhallen und Schulen, Weinpressen und ganze Klosterkomplexe, Lüftungsschächte führen bis in die entlegensten Winkel. Sie reichen bis hinab zum Grundwasser und dienen zugleich der Trinkwasserversorgung.

In Derinkuyu, etwa 30 Kilometer südlich von Uçhisar, befindet sich die bekannteste der touristisch zugänglichen unterirdischen Städte der Region. Es heißt, sie habe 600 verschiedene Eingänge. Etwa 10000 Menschen sollen hier einst gelebt haben. Allerdings waren die Städte im kappadokischen Untergrund keine Dauerlösung. Sie galten der damaligen Bevölkerung als Zufluchtsort vor einfallenden Truppen. Rechtzeitig alarmiert verschwand sie mit Sack und Pack vom Erdboden. Mit entsprechenden Vorräten konnten es die Bewohner bis zu drei Monate unter der Erde aushalten. Zeit genug, um die Angriffe fremder Invasoren unbemerkt auszusitzen. Und sollten doch ein paar Verfolger auf das Versteck aufmerksam geworden sein, so versperrten riesige Rollsteintüren als unüberwindliche Hindernisse die Eingänge in die unterirdische Stadt.

Wir starten eine Entdeckungstour durch die Anlage, zwängen uns gebückt durch lange Tunnel, laufen Stufen hinauf und wieder hinab, bis wir plötzlich 50 Meter unter der Erdoberfläche in einer großen Halle stehen. Hier, im siebten Stock unter der Erde, befinden wir uns in der ehemaligen Kirche. Trotz der Tiefe ist es weder stickig noch heiß. Das alte Lüftungssystem funktioniert noch immer einwandfrei. Wir streunen weiter durch die unterirdische Stadt. Es ist aufregend, all die staubigen Korridore und Nischen zu erkunden. Wir tauchen in dunkle Gänge, zwängen uns durch schmale Öffnungen. Dieses unterirdische System fasziniert uns. So simpel und doch so eindrucksvoll.

Trampen in der Türkei – nereye sürüyorsun?

Eine dichte weiße Wolke kondensiert über unseren Nasenspitzen. Es ist kalt. Kappadokien ist über Nacht eingefroren. Wir brauchen eine Weile, um uns aus unseren Schlafsäcken und den drei darüberliegenden Wolldecken zu schälen. Wir schlurfen durch den wohl kältesten Schlafsaal der Türkei. An den Fenstern wachsen bereits kleine Eisblumen. Dahinter glitzern Göremes vom Schnee bedeckte Tuffsteinhöhlen. Wenig später stehen wir am Straßenrand. Eingepackt in alle warmen Klamotten, die unsere Rucksäcke hergeben, zittern wir vor uns hin. Es hilft nichts. Für eine derartige Kälte sind wir nicht ausgerüstet. Am schlimmsten erwischt es die rechte Hand, deren ausgestreckter Daumen dem Frost schutzlos ausgeliefert ist. Doch es dauert, bis wir genug Mitleid erregen und sich ein Autofahrer unser erbarmt. Ein betagtes Paar winkt uns freundlich in sein Gefährt, das wie die beiden mit dem Charme des Alters ausgestattet ist. Gemeinsam juckeln wir bis nach Nevs¸ehir, wo wir uns an einer roten Ampel verabschieden. Noch bevor wir erneut den Daumen ausstrecken, hupt uns Erhan von der Seite an. Er ist auf dem Weg nach Nig˘de – genau in unsere Richtung. Die nächsten 100 Kilometer sind kurzweilig. Mit dem fülligen Strommastenkletterer plaudern wir über die Schönheiten der Türkei. Urfa und Mardin – das türkische Kurdistan und die Schwarzmeerküste legt er uns ans Herz. Dann sprechen wir über Fußball, vornehmlich Bes¸iktas¸, und die letzte Weltmeisterschaft mit dem versöhnlichen Endergebnis. Kurz vor Nigˇde verlassen wir Erhan, dem wir uns schnell verbunden fühlten. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so bitterkalt, aber es weht ein unangenehmer Wind über die Fernstraße. Wir warten etwa eine halbe Stunde – für türkische Verhältnisse eine Ewigkeit –, bis wir ins nächste Auto einsteigen. Der Fahrer hat es nicht weit, bringt uns aber immerhin einige Kilometer hinter die Stadtgrenze von Nigˇde, wo er uns zu einem Çay in einem kleinen Straßenlokal einlädt. Kurz danach finden wir einen Van-Fahrer, dessen misstrauischer Begleiter uns zwar nicht aus den Augen lässt, bei dem wir aber bis zu einer Straße, die nach Adıyaman führt, mitfahren dürfen. Wir gelangen in höhere Regionen. Schnee türmt sich meterhoch am Straßenrand. Dichter Nebel nimmt uns gefangen. Die Sicht reicht gerade einmal bis zum nächsten Begrenzungspfahl.

Als wir das Fahrzeug verlassen, ist es empfindlich kalt, die Fahrbahn vereist und alles um uns herum in einen weiß-grauen Schleier gehüllt. Eine riesige Schneewehe versperrt uns den Weg und zwingt uns auf die Fahrbahn der Schnellstraße. Genau in diesem Moment löst sich ein Pkw ohne Beleuchtung aus der dichten Masse des Nebels und rast an uns vorbei. Alles geht so schnell, dass wir weder Zeit haben, zur Seite zu springen, noch der Fahrer durch Hupen auf sich aufmerksam machen kann. Wir verfehlen uns um wenige Zentimeter. Doch als wir uns nach dem Fahrzeug umschauen, ist es schon wieder im Nebel verschwunden. Dafür tanzt nun Adrenalin wild durch unsere Blutbahnen. Aber da tuckert schon ein Transporter langsam auf uns zu. Auf seiner Ladefläche stapeln sich Kartoffelsäcke und Orangenkisten meterhoch. Ganz oben auf diesen Lebensmittelbergen landen unsere Rucksäcke, und zu viert quetschen wir uns in die kleine Fahrerkabine. Mit seinen roten Wangen und dem glasigen Blick macht der Fahrer nicht gerade einen nüchternen Eindruck, aber sein Fahrstil ist einigermaßen sicher, und die Aussicht, bald aus diesem unheilvollen Nebel heraus zu sein, ist uns Motivation genug. Zusammen fahren wir bis Ulukıs¸la, essen gemeinsam Kebab und stehen gegen 14 Uhr erneut an der Straße. Bis nach Adıyaman ist es noch weit, und die Wahrscheinlichkeit, noch am gleichen Tag die ausstehenden 465 Kilometer zurückzulegen, schwindet mit jeder Minute.

Mit derlei Gedanken warten wir mit ausgestreckten Daumen, als ein weißer sportlicher Pkw kurz hinter uns mit quietschenden Reifen zur Vollbremsung ansetzt. Jede Menge Schotter spritzt durch die Gegend. Aus den Fenstern winken uns gleich mehrere Hände heran. Im Inneren sitzen vier Männer, zwei Jugendliche auf der Rückbank, der Fahrer, etwa Mitte 20, und ein etwa 40-jähriger Beifahrer. Vor allem die beiden Halbstarken auf der Rückbank sind aufgeregt und glucksen hysterisch.

Nach kurzem Zögern verfrachten wir jedoch unsere Rucksäcke in den Kofferraum und nehmen zu viert auf der Rückbank Platz. Schon nach wenigen Metern prasselt ein türkischer Redeschwall auf uns ein, der für die nächsten zwei Stunden nicht mehr enden soll. Euphorisch stellen unsere Nachbarn auf der Rückbank immer wieder die gleichen Fragen. Dass wir aufgrund von Sprachproblemen keine davon beantworten können, quittieren sie mit wildem Gelächter. Dazu dröhnt härtester Tempo-Techno aus den Boxen, und wir rasen mit durchschnittlich 180 Stundenkilometern über die Schnellstraße. Dass hier im Auto irgendwelche Drogenexperimente schiefgelaufen sind, steht für uns außer Frage. Auf dem Höhepunkt dieser denkwürdigen Fahrt überschreiten wir die 200-Stundenkilometer-Marke, was die beiden Rücksitzpiloten neben uns jauchzend als Handyvideo festhalten. Potenzielle Suchbegriffe bei YouTube: Türkei, 200, LSD, Rausch, Wahnsinn.

Für die 140 Kilometer lange Strecke bis nach Adana brauchen wir nicht einmal eine Stunde. Von dort aus nimmt uns ein älterer, rundlicher Lkw-Fahrer mit grauem Haarkranz mit. Die nächsten zwei Stunden verbringen wir mit einem Small Talk aus Türkisch, Englisch und Deutsch, ohne dass einer den anderen wirklich versteht. An einer Lagerhalle scheint unsere gemeinsame Fahrt zu enden. Wenig später werden wir von einem Kleintransporter aufgelesen, der uns an einer Tankstelle absetzt. Doch befinden wir uns hier am Ortseingang zu Osmaniye, einer Stadt mit knapp einer halben Million Einwohner. Jeder will nach Hause, niemand nach Adıyaman. Wir fürchten bereits, unser Zelt aufschlagen zu müssen, da lenkt das dröhnende Hupen eines 40-Tonners unsere Aufmerksamkeit auf sich. Hinter dem Steuer sitzt ein alter Bekannter, der ältere, rundliche Lkw-Fahrer, der uns bei Adana aufgelesen hat – diesmal jedoch ist er sichtlich schlecht gelaunt. Er gestikuliert, mahnt uns zur Eile und grummelt ein paar türkische Wortfetzen in sich hinein, als wir unsere Rucksäcke in Ermangelung einer Alternative wieder in die Fahrerkabine wuchten. Irgendwie scheint die Atmosphäre jedoch vergiftet. Schweigend fahren wir über die Schnellstraße, bis wir völlig überraschend unter einer Autobahnbrücke halten. Plötzlich ist der Mann am Steuer bewaffnet. Eine schwere Taschenlampe wuchtet er drohend von einer Hand in die andere und verlangt Geld von uns. Immer wieder ruft er: »Para! Para!« Unsere Reaktion ist instinktiv. »Para yok!« – »Kein Geld!«, antworten wir und versuchen, über die Beifahrertür den Lkw zuverlassen. Doch der parkt so nah an der Leitplanke, dass wir uns nur durch einen Spalt pressen können. Kaum ist es mir gelungen, den Lkw zu verlassen, hören wir auch schon Stimmen näher kommen. Drei Männer eilen die Böschung der Autobahnbrücke hinunter und rufen unserem Fahrer etwas zu. Sie scheinen diesen Hinterhalt geplant zu haben. Doch offenbar hatte keiner damit gerechnet, dass wir nicht kooperieren würden.

Während die Männer zögern, sind wir panisch. Wie verhält man sich, wenn man gerade unter einer Autobahnbrücke im Dunkeln ausgeraubt wird? Am Straßenrand beginnen wir, wild zu gestikulieren und laut zu schreien, um andere Autofahrer aufmerksam zu machen. Unser Gehabe verunsichert den Fahrer des Lkws, der mittlerweile auch auf der Fahrbahn steht, aber sich nicht traut, näher zu kommen. Während der Fahrer irritiert abwartet und die drei weiteren Männer sich auch nicht trauen, handgreiflich zu werden, sondern uns lediglich »Para, Para« ins Gesicht schreien, gelingt es uns, unsere Rucksäcke aus dem Lkw zu zerren. Der Fahrer, der uns eben noch mit seiner Taschenlampe bedrohte, kapituliert. Er braust einfach davon. Auch die drei Männer schleichen in die Dunkelheit. Wir hören sie lediglich ein letztes Mal von der Autobahnbrücke auf uns herabschimpfen, dann sind auch sie verschwunden. Wir stehen im Dunkeln auf dem Standstreifen einer Schnellstraße, und langsam weicht das Adrenalin aus unseren Körpern. Wir zittern – was zum Teufel war das gerade?

Ein paar Minuten stehen wir untätig in der Dunkelheit. Aber was bleibt uns anderes übrig, als in den Verkehr zu winken? Als erneut ein Lkw hält, haben wir erhebliche Skrupel, steigen aber ein – nicht, weil wir uns sicher fühlen, sondern weil wir mitten in der Nacht irgendwo auf der Schnellstraße notgelandet sind. Der Fahrer lächelt uns freundlich zu, und nach einer Weile fassen wir genug Mut und sprechen über das gerade Erlebte. Der Fahrer reagiert gelassen.

»So etwas passiert«, ist seine lapidare Antwort. »Schlechte Menschen gibt es überall.«

Eine Stunde später verabschieden wir uns an einer Tankstelle in Nurdag˘ı, um eine Mitfahrgelegenheit weiter nach Adıyaman aufzutun. An der Tankstelle, es ist mittlerweile 21.30 Uhr, herrscht noch recht viel Betrieb. Und nachdem uns die sieben Servicemitarbeiter mit Çay und Keksen willkommen geheißen haben, tun sie einen Pkw-Fahrer auf, der nach Adıyaman fährt. Kurz nach Mitternacht kommen wir endlich an unser Ziel. Ereignisreiche 14 Stunden Trampen liegen hinter uns, als wir auf der gemütlichen Couch unseres Gastgebers Murat erschöpft in einen tiefen Schlaf fallen.

Ein paar Tagen verbringen wir bei Murat in Adıyaman. Ganz in der Nähe steigen wir auf den Mount Nemrut und bewundern das größenwahnsinnige Projekt des seit mehr als 2000 Jahren verstorbenen Königs Antiochos I. Jener ließ, ganz oben auf dem Mount Nemrut, riesige Statuen von antiken Göttern und sich selbst errichten. Anschließend machen wir uns auf den Weg nach Urfa, nahe der syrischen Grenze. Auf ins türkische Kurdistan!

Willkommen in Urfa! Willkommen in Kurdistan!

Ende der Leseprobe