Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

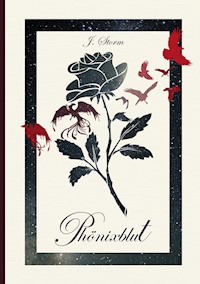

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Die beiden Geschwister Sefora und Lucca, kennen seit Kindesbeinen nichts anderes als das harte, grausame Leben als Sklaven für die Königsfamilie des feindlichen Volkes. Harte Arbeit, Peitschenhiebe und Mahlzeiten die kein Straßenköter fressen würde, gehören zu ihrem tristen Alltag. Doch als Sefora verkauft wird, versucht Lucca sich mit allen Mitteln zu befreien um seine geliebte Schwester wieder zu finden. Dabei gerät er an gefährliche Verbündete, zwiegespaltene Freunde und an dunkle, längst verloren geglaubte Magie. Währenddessen verstrickt sich seine Schwester immer tiefer in das politische Netz, des vermeidlich feindlichen Volkes, und entfernt sich damit weiter von ihrem Bruder als dass sie jemals für möglich gehalten hätte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 731

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die geschilderten Personen und Ereignisse sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind

rein zufällig.

Inhaltsverzeichnis

Silthas Hafen

Siltha

Teban

Enadas Finger

Teban Stadt

Marendal

Diwonaths Tempel

Drachenblutsee

Schloss Teban

Buradia

Cin

Cidonia

Cins Katakomben

Aganoths Tempel

Cins Quellen

Narok

Horunda

Undena

Silthas Königsschloss

Luva

Der Garten der gläsernen Rose

Igerad

Suvenas Triangel

Silbersee

Jowa

Schattenseen

Die Aldanebene

Paiadeja

Julia Storm

Silthas Hafen

Jahr 3.812, Erste Saat

Silthas Hafen gilt als der größte und einflussreichste Handelsknoten auf der Weltenscheibe. Wer sich als betuchter Händler sieht, der handelt in Siltha. Exotische Stoffe, Gewürze, magische Gegenstände, seltene Wesen, all dies kann man in Silthas Hafen erwerben. Geschäfte werden abgehandelt, Gold wechselt seinen Besitzer und so manche zwielichtige Verhandlung wird geführt. Seit dem Jahr 1.456 gilt der Hafen als frei von Piraterie. Trotzdem kursieren in der Stadt immer wieder Gerüchte, dass schwarze Segel in dunklen, nebligen Nächten die Häfen anlaufen, und die Schrecken der Meere zwielichtige Geschäfte mit der Krone führen sollen.

Am Horizont verschwanden die großen weißen Segel des Handelsschiffs. Sie wurden vom Dunst, welcher durch Wärme und Wasser hervorging, verschlungen. Das rotweiß gestreifte Wappen mit dem goldenen Phönix, der erhaben inmitten des Emblems stand, verlor an Farbe, bis es mitsamt der Seehexe, dem größten Handelsschiff der Königsfamilie, verschwand.

Dies musste Freiheit sein. Zu segeln, wohin man wollte. Die weiten Winkel der Welt zu entdecken, lediglich darauf bedacht, nicht über den Abgrund der Welt hinaus zu segeln.

Vielleicht wären die Luftschiffe sicherer. Zumindest in dieser Hinsicht. Doch Sefora war nie sonderlich begeistert gewesen von diesen großen schwerfällig wirkenden Maschinen. Auch wenn sie flogen, so haftete ihnen etwas extrem Träges an. Sie waren nicht praktisch, konnten nur wenig Waren transportieren und blieben eines der teuersten Gefährte der Neuzeit, gefüllt mit einem speziellen Gemisch, welches die Alchemisten herstellten. Und dies nur in begrenzten Mengen. Weshalb, ob es so schwierig war, die Rohstoffe fehlten, oder die Alchemisten somit die Preise hochhalten wollten, wusste Sefora nicht. Darüber durfte sie nicht informiert sein.

Ihr Blick wanderte über die morgendliche See. Schiffe segelten, ohne von solchen Stoffen abhängig zu sein. Sie lebten von den Gesetzen der Natur. Von der Freiheit des Windes und der Kraft des Wassers.

Vor dem gelben Himmel, von den ersten goldenen Strahlen eingefärbt, tauchte ein weiteres Schiff auf, das den Hafen Silthas noch an diesem Morgen anlaufen würde.

»Rabenmädchen, hör auf zu träumen und pack mit an«, bellte ein harscher Befehl zu ihr rüber und ließ sie zusammenzucken. Gern wäre sie noch länger am Kai gestanden, bis sie erkannt hätte, welcher Handelsfamilie das Schiff gehörte. Doch würde sie den Befehl des Aufsehers ignorieren, der an diesem Morgen aufgetaucht war, um die Arbeiten zu kontrollieren, gäbe es Peitschenhiebe. Und davon erhielt sie genug, auch ohne dass sie ungehorsam war.

Mit einem leisen Seufzen drehte sie sich vom Meer ab, rannte über die Hafenpromenade zu einem der großen Lagerhäuser, wo sie sich eine Kiste schnappte, die zuvor von Seeleuten der Seehexe von Bord gebracht worden war.

Der Aufpasser, Kolkarja, ein Mann mit krummer Nase, einer Narbe über der Stirn und einem kahlrasierten Schädel, stierte sie aus seinen blassblauen Augen finster an. Die Peitsche hielt er zusammengerollt in der Hand. Als sie an ihm vorbeischritt, zischte er ihr drohend hinterher. Seine Augen jagten ihr einen eiskalten Schauer über den Rücken. Sie glaubte zu wissen, wer bis zum heutigen Abend die Peitsche zu spüren bekam. Dieses Gefühl beschlich sie, noch bevor die Sonne ganz hinter der Weltenscheibe hervorgekrochen war.

Niedergeschlagen senkte sie den Kopf, als sie eine Hand auf ihrer Schulter spürte und ein Windhauch an ihrer Wange vorbei zog. Überrascht drehte sie sich herum und erblickte den schwarzen Haarschopf ihres Bruders. Er erreichte den Stapel Kisten und hievte eine besonders große mit einem weiteren Burschen zusammen hoch. Seine schwarzen Augen huschten kurz zu ihr herüber. In ihnen offenbarte sich ihr der letzte Hauch von Rot, der durch das düstere Lagerhaus blitzte wie eine stumme Drohung.

Das letzte Blut, schoss es ihr durch den Kopf. Die letzten Überreste der Magie, gestohlen von ihren Feinden, noch nicht ganz erloschen. Hin und wieder konnte sie dies in den Augen ihres Bruders erkennen. Wenn Wut ihn erfasste.

»Wirds bald«, brüllte Kolkarja ihr durch das Lagerhaus zu, erhob sich von der Kiste, auf der er gerade noch gesessen hatte, und ließ den langen Schwanz der Lederpeitsche drohend über den Boden schleifen. Seforas Kehle wurde trocken und ein Kloß bildete sich in ihr. Zitternd drehte sie sich herum, festigte den Griff um die Kiste, bevor sie schnellen Schrittes mit dieser hinüber zu den Regalen eilte. Dorthin, wo sie die Ware verstauen mussten. Tag für Tag. Immer dasselbe. Schwere Arbeit und keine Pausen. Am Abend erhielten sie jeweils eine Scheibe Brot und manchmal eine grüne hässliche Grütze. Doch so scheußlich sie auch schmeckte, sie war warm. In den kalten Nächten, die von Schnee und Eis beherrscht wurden, war dies das wertvollste Gut, das sie und ihresgleichen besaßen.

Sie, die letzten Überlebenden des Volkes der Admar’Rel. Das stolze Volk, welches einst über den Westen der Welt regierte, die Fallar beinahe in ihre Knie zwangen und sich selbst als die Söhne und Töchter von Aganoth betitelten. Aganoth, Herrscher über Nacht und Nichts. Bewacher der Unterwelt und Richter über die verstorbenen Seelen. Er selbst soll dem alten König Argemon den Kelch geformt haben, aus dem ihr Volk das Blut ihrer Feinde trank, um durch dieses an die Magie zu gelangen und Stärke zu gewinnen.

Dies erzählte ihr zumindest Luc manchmal, wenn sie des Nachts nicht einschlafen konnte. Er lag dann bei ihr, wiegte sie in seinen Armen und während er die alten Sagen und Legenden über ihr Volk durch seine Worte zum Leben erweckte, glühten seine Augen rot auf.

Gerade stellte sie die Kiste ab und wollte sich zum Aufpasser herumdrehen, als sie hinter sich ein lautes Krachen vernahm. Erschrocken zuckte sie zusammen. Im ersten Augenblick glaubte sie, sie hätte die eigene Kiste zu heftig abgestellt, so dass sie zerbrochen war. Doch es war nicht ihre Fracht.

Hinter ihr hörte sie das Fluchen von Kolkarja und als sie sich zu ihm wandte, um sich einen Überblick zu verschaffen, erkannte sie, was geschehen war. Luc hatte die Kiste fallen lassen. Hastig kauerte er nieder, um die runden Früchte zusammen zu sammeln, die auf dem Boden herumkullerten, während der zweite Träger der Kiste wimmernd daneben stand und auf Kolkarja starrte, als dieser wutschnaubend auf sie zugeschritten kam.

»Unfähiger Hund einer alten Hure!«, donnerte Kolkarja und holte mit der Peitsche aus. Sie knallte durch die Luft und ließ die Sklaven im Lagerhaus erschrocken und verstört umhersehen. Eine Machtdemonstration bereits so früh am Morgen war ungewöhnlich, selbst wenn der Aufpasser anwesend war.

Mit ganzer Kraft ließ dieser die Peitsche über Luc heruntersausen, weshalb Sefora erschrocken ihre Hände vor die Augen schlug und die Luft anhielt. Sie konnte nicht mit ansehen, wie ihr großer Bruder einen Peitschenhieb erhielt, vor allem nicht, wenn sie genau wusste weshalb.

Er hatte seine Kiste absichtlich fallen gelassen, um den Aufpasser von ihr abzulenken. Mit diesen Spielchen kam er immer durch, denn die Sklaventreiber hassten ihn. Er war einer der wenigen, den sie nur mit Mühe unter Kontrolle halten konnten. Vorlaut und rebellisch wehrte er sich immer wieder gegen sie und ihre Methoden. Wie lange er dies noch durchhalten mochte, konnte Sefora nicht sagen. Sein vernarbter Körper sprach seine eigene Sprache.

Als der erwartete Schrei ausblieb, streifte Sefora ihre Finger etwas zur Seite, so dass sie zwischen ihnen hindurchblinzeln konnte.

Luc kauerte nach wie vor auf dem Boden, hielt dabei eine Hand erhoben. Um seinen Unterarm hatte sich der lederne Schwanz der Peitsche gewickelt und mit seinen Fingern hielt er sie fest, so dass der Aufpasser nicht fähig war, sie zurückzureißen. Sefora konnte erkennen, wie er sich auf die Lippe biss, damit ihm kein Schmerzensschrei über sie hinweg entfloh. Kurz war Kolkarja überrascht und in diesem Augenblick zog Luc hart an der Peitsche, entriss sie ihm und sprang vor. Blitzschnell packte er den Griff, schwang sie durch die Luft und wollte sie über Kolkarja niedersausen lassen, als er aufschrie, sich mit den Händen an den Kopf fasste und gequält zu Boden stürzte.

»Was glaubst du, du kleiner Wurm?«, schrie Kolkarja, hielt seine Hand ausgestreckt in Lucs Richtung. »Das Zeichen der Sonne ziert deinen Schädel, Rabenbrut! Es wird dich immer quälen.« Luc zuckte unter der ausgestreckten Hand des brutalen Mannes, seine Hände nach wie vor an die Schläfen gepresst. Dort unter seinen schwarzen Haaren verborgen, prangten die Zeichen links und rechts. Der Phönix, das Symbol Diwonaths. Herr des Lichts, oberster Gott der Fallar und Richter über die Lebenden. Mit ihrer Magie konnten die Fallar dieses Zeichen zum Brennen bringen, so dass es sich anfühlte, als würde gleich der Kopf platzen. Es waren höllische Qualen, schlimmer als zehn Peitschenhiebe, und sie hielten noch lange an, auch wenn die Folter durch die Fallar vorbei war. Sefora kannte diesen Schmerz nur zu gut und glaubte im Moment zu spüren, wie auch ihre Schläfen unangenehm zu kribbeln begannen.

»Du bist nichts. Keinen verdammten Dreck bist du wert, kleine Rabenbrut. Niemanden interessiert es, wenn ich dich hier und jetzt kalt mache. Schon viel zu lange ist dies überfällig.« Mit seiner gesamten Wut richtete sich Kolkarja an die Umstehenden, ließ seine blassen Augen, die so typisch für die Fallar waren, über die Sklaven gleiten. Blanker Hass loderte in ihnen.

»Seht her! Seht zu«, brüllte er und verstärkte gleichzeitig seine Magie, die er auf Luc ausübte. Sefora schnappte panisch nach Luft, als die Schreie ihres Bruders lauter wurden. »Jeglicher Widerstand ist zwecklos. Lernt das endlich.« Lucs Aufschreie hielten an, prallten von den Wänden der Halle zurück, wurden von den anwesenden Sklaven stumm angenommen. Niemand tat etwas.

»Hör auf«, flüsterte Sefora vor sich hin, hoffte, dass Kolkarja mit der Folter aufhören mochte. Normalerweise verlor er schnell das Interesse daran, seine Macht zu demonstrieren. Und Umbringen durfte er ihren Bruder nicht. Sie wurden schließlich gebraucht. Oder? Sie waren gekaufte Ware. Der königliche Haushalter würde merken, wenn Luc plötzlich fehlte. Tränen bildeten sich in ihren Augen, während sie wie gebannt zusah, wie sich Luc auf dem Boden hin- und herwälzte. Erst als sie das Blut erkannte, das in einem feinen Rinnsal aus seiner Nase hervorquoll, gewann die Verzweiflung überhand und verdrängte die Angst.

»Nein!« Sie schrie auf, rannte zu ihrem Bruder, warf sich auf ihn und versuchte, ihn aus dem Bann des Aufsehers zu zerren.

»Hört auf. Ihr werdet ihn umbringen. Hört auf.« Kolkarja hielt noch einen Moment seine Magie aufrecht, bevor er seine Hand zur Faust schloss, sie senkte und damit die Magie unterbrach. Erleichtert stöhnte Luc auf und Sefora neigte dankbar ihr Haupt, bevor sie sich zu ihrem Bruder herumdrehte, um ihm aufzuhelfen. Doch bevor sie begriff, packte der Aufpasser sie und riss sie an den Haaren von Luc weg.

»Du hast recht. Ihn bringe ich nicht um. Er arbeitet gut. Ganz im Vergleich zu dir. Du bist die Wertlose hier. In dieser Halle nützt du gar nichts.«

»Bitte.« Sefora konnte ein schmerzvolles Stöhnen nicht unterdrücken, als er sie an den Haaren mit sich zog. Luc wälzte sich auf dem Boden, sah ihr mit schmerzverzerrtem Blick hinterher. Seine Lippen formten stumme Worte der Verzweiflung. Doch die Kraft fehlte ihm, um sich zu erheben und ihr zu Hilfe zu eilen. Kolkarja riss sie mit sich und als sie das Tor zur Halle erreichten, drehte er sich herum und schrie: »Was starrt ihr nichtsnutzigen Hunde. An die Arbeit oder es stirbt heute tatsächlich noch jemand.« Sogleich wurde es wieder geschäftig in der Lagerhalle. Befehle wurden von weiteren Sklaventreibern gebrüllt und die Sklaven machten sich wieder an die Arbeit, die Waren zu verstauen, welche in der Nacht mit dem Handelsschiff gekommen waren. Ein letztes Mal fiel ihr Blick auf Luc, der nach wie vor auf dem staubigen Boden lag. Seine Arme zitterten, als er sich versuchte hochzustemmen. Sein Gesicht war verzerrt. Verzweiflung, die sich tief in ihr furchtsames Herz schlich, zeichnete sich in seinen Zügen ab. Noch bevor er stand, verlor sie ihn aus den Augen, als Kolkarja sie aus dem Lager zerrte und mit zielstrebigen Schritten die Hafenpromenade entlangführte.

Die Furcht, die ihr Herz umklammert hielt, breitete sich in ihr aus. Was wollte Kolkarja mit ihr anstellen? Wohin brachte er sie? Doch nicht etwa in die Sklavenzellen der Stadt?

Auch wenn sie nie viel hatten, um zu leben, keine schönen Häuser und Betten, so wurde unter den Sklaven gemunkelt, dass die Unterkünfte in den Lagerhallen angenehmer waren, als die Sklavenzellen weit unter den Straßen der Stadt. Wer dorthin gebracht wurde, sah niemals mehr Tageslicht, musste in seinen eigenen Exkrementen schlafen und bekam weniger zu essen als die Straßenköter, die in den Gassen Silthas herumstreunten.

Doch dies alles war nicht das Schlimmste. Was, wenn sie ihren Bruder nie mehr wieder sah? Er war ihre letzte Familie. Alles, was ihr in dieser trostlosen Welt geblieben war. Würde er ohne sie seine rebellischen Gedanken beilegen? Ohne sie hatte er niemanden mehr, den er beschützen musste. Sefora wusste, dass sie ihm wichtiger war, als er sich selbst, weshalb er sich gegen die Wachen und Aufpasser stellte, wenn sie in deren Ungnade gefallen war. So wie heute. Nur dass er wie immer machtlos gegen ihre Peiniger war.

Vielleicht war es besser. Besser wenn sie nicht mehr bei ihm war, um ihn vor zukünftigen Dummheiten zu schützen. Der Gedanke brannte und Tränen stiegen ihr in die Augen. Alleen säumten die Straßen und Gebäude aus weißem Stein strahlten im Licht der Sonne, so dass es beinahe schmerzte, sie anzusehen. Der Pflasterstein unter ihren Füßen war sauber. Wahrscheinlich gab es auch hier Sklaven, die dafür arbeiten mussten. Sie wusste es nicht, aber sie konnte sich auch nicht vorstellen, dass sich die Fallar selbst die Hände schmutzig machten.

Wäre sie nicht zu verzweifelt damit beschäftigt gewesen, sich gegen ihre Gefühle zu wehren, die sie niederdrückten, hätte sie sich sicherlich kaum sattsehen können an der Schönheit dieses Viertels. Sie war nie weiter gekommen als den Hafen und die Lagerhallen, in denen sie arbeiten mussten. In diesen Hallen kam sie einst zur Welt, nachdem ihre Eltern von den Fallar aufgespürt worden waren.

Sie waren mit die Letzten gewesen, die sich vor den Fallar versteckt hielten. Sie und einige der Älteren in der Gruppe, mit denen Sefora bis gerade eben zusammengearbeitet hatte.

Aber das Schicksal meinte es nicht gut mit ihnen. Wie mit keinem von ihrem Volk. Sie wurden von einer Fallartruppe aufgegriffen, wenige Kilometer vor der Grenze nach Revandera. Ihren Vater ermordeten die Fallar noch dort. Ihre Mutter mit Luc, der gerade erst laufen konnte, kam hierher und musste in den Hafenhallen arbeiten, bis zu Seforas Geburt.

»Hier rein«, befahl Kolkarja und stieß ihr seine Hand zwischen die Schulterblätter, so dass sie vorwärts die Treppe stolperte, hinauf zu einem großen offenen Eingang, der von Wachen flankiert war. Unbarmherzig stieß er sie weiter, nickte den Wachmännern zu, die sie mit gelangweilten Blicken verfolgten.

Der Schatten des einschüchternden Gebäudes legte sich über sie, verschluckte sie und ließ ihr einen kalten Schauer über den Rücken fahren. Die Mitleidslosigkeit in diesen, strahlend weißen Gemäuern ergriff ihr Herz und ließ sie schüchtern umhersehen.

Sobald sie tiefer in das Gebäude eindrangen, verschwand der letzte Schimmer des Tageslichts. Zurück blieb nichts als Schwärze, durchsetzt von kleinen Flammen, die an den Wänden hingen, um zumindest ein klein wenig Licht zu spenden. Und als sie am hinteren Ende des Gebäudes vor eine Treppe traten, bewahrheiteten sich Seforas grässlichsten Befürchtungen. Es ging unter die Erde. Die Sklaven erzählten die Wahrheit. Es gab einen schlimmeren Ort als die Massenlager in den Hafenvierteln. Und sie kam diesem mit jedem Schritt näher.

Jede Bewegung schmerzte. Sein Kopf hämmerte von der Pein, die er gerade eben erlitt. Aber noch viel schlimmer, als die Folter, war der Verlust seiner Schwester. Fortgezerrt aus den Hallen, wohin auch immer.

Er hatte versucht aufzustehen, wollte ihr hinterher, doch sein Körper brach unter ihm zusammen. Sein verdammter, schwächlicher Körper. Tränen rannen seine Wangen hinunter, verklebten mit dem Staub des Bodens und zeichneten eine braune Spur über sein Gesicht. Seine Arme knickten unter ihm weg und er fiel erneut auf den schmutzigen Boden, wo er liegen blieb.

Wozu sollte er auch wieder aufstehen? Sie war fort. Seine kleine verträumte Schwester, die Ärger anzog wie die Huren des Hafenviertels die reichen Herren der Oberstadt. Er wollte wütend auf sie sein. Wütend auf ihre naive Art und darauf, dass er sie immer und immer wieder aus der Klemme befreien musste. Doch das eben Geschehene überstieg alles und ließ seine Wut in Furcht umschlagen. Sie war irgendwohin verschleppt worden, in einer Stadt, die größer war als jede andere auf dieser Welt.

Siltha, die Letzte noch Stehende. So wurde sie von den Bewohnern stolz genannt. Die letzte Stadt, die dem Ansturm der Admar’Rel standhielt. Und sie steht noch immer.

»Steh auf, Freund.« Eine Hand erschien in seinem Blickfeld und er sah hoch. Ensia, einer der älteren Sklaven stand über ihm und wartete geduldig darauf, dass er seine Hand ergriff.

»Lass mich«, keuchte Lucca und versuchte, die Hand fort zu schlagen, doch Ensia wich seinem lahmen Schlag aus und streckte die Hand darauf wieder aus.

»Du kannst ihr nicht helfen, wenn du im Selbstmitleid versinkst, Junge. Und jetzt steh auf.« Widerwillig ergriff der Bursche die Hand und Ensia zog ihn auf die Beine. Für sein Alter und seine ausgemergelte Statur besaß er überraschend viel Kraft, was Lucca immer wieder verblüffte. Als der Alte sich sicher war, dass er auf eigenen Beinen stand, ließ er von ihm ab und wollte erneut seiner Arbeit nachgehen.

»Wie komm ich hier raus, ohne dass sie es merken?«, hielt Lucca ihn zurück. Ensia hob seine buschigen Augenbrauen und zuckte mit der Schulter.

»Seit ich hier bin, ist es noch nie jemandem gelungen zu fliehen. Wenn du also deiner Schwester helfen willst, rede mit Kolkarja. Bitte ihn um Gnade. Vielleicht hört er dich an.« Lucca sah den Mann ungläubig an. »Er wird niemals Gnade walten lassen. Er ist ein Fallar. Ein dreckiges Stück Scheiße, wie sie alle«, zischte er und machte sich dann mit Ensia auf zu den Kisten. Die ersten Sklaventreiber waren bereits wieder auf ihn aufmerksam geworden. Vorsichtig hob er eine der kleineren Kisten an und schritt schmerzgepeinigt zurück in die Halle.

»Es muss einen Weg geben«, murmelte er verzweifelt in Ensias Richtung. Dieser sah kurz zu ihm. Dabei lag eine tiefe Traurigkeit in seinen Augen.

»Lucca, deine Schwester ist erwachsen. Sie kann und muss wohl von nun an auf sich selbst aufpassen. Viel Schlimmeres als das hier, kann ihr nicht widerfahren.« Lucca zischte drohend.

»Sie könnte sterben«, fauchte er und erntete einen weiteren mitleidigen Blick.

»Der Tod ist keine Folter. Er ist die Erlösung.« Die Worte des Alten ließen Lucca gegen eine unsichtbare Wand prallen. Die Schwere in ihnen und die tief darin liegende Wahrheit, ließen ihn verstummen und Ensia fassungslos hinterhersehen. Die Dunkelheit um den alten Mann wurde ihm mit einem Mal klar. Die düstere, bedrückte Stimmung, die schwer wie Blei auf ihnen allen lag.

Jeder Tag war derselbe. Jeder Morgen die Qual. Niemand wollte aufstehen. Jeder hoffte am Abend, dass er niemehr wieder erwachen müsste. Was für ein egoistischer Gedanke war es denn von ihm, wenn er nicht wollte, dass seine Schwester gehen konnte. Vielleicht würde es ihr tatsächlich besser gehen oder sie durfte sterben. Nie wieder aufstehen. Das würde jedoch bedeuten, dass er ihre Nähe nie mehr spüren konnte, ihr tröstendes Lächeln und ihre Träume von einer besseren Welt, die ihm eine kurze Zeit die Flucht aus dieser Trostlosigkeit verschafften.

Nein, er konnte sie nicht gehen lassen. Er brauchte sie mehr als sie ihn. Das wurde ihm in diesem Augenblickklar. Grübelnd setzte er sich wieder in Bewegung und als er die Kiste verstaute und auf dem Weg zurück erneut mit Ensia aufholte, kam ihm ein Gedanke. In den Massenlagern wurden kurz nach Mitternacht die Wachen gewechselt. Vielleicht ergab sich in diesem einen Augenblick, eine Möglichkeit zu verschwinden. Er war nicht sonderlich groß, fiel deshalb nicht auf. Dazu kam, dass er flink war. Wenn er nicht angeschlagen von Peitschenhieben oder dieser dreckigen Magie war. Heute Nacht würde es ihm ziemlich sicher nicht gelingen. Nicht mit seinem hämmernden Schädel und den schwachen Gliedern, die eine solche Folter zur Folge hatte.

Während er also weiter schuftete, legte er sich einen Plan zurecht, grübelte darüber nach, was der beste Weg sein würde, um zu fliehen. Lucca kam zum Schluss, dass er über den Kai ins Meer springen müsste, um vom Hafen aus der Stadt zu schwimmen.

So viel er wusste, war der Fluss, welcher einige hundert Meter weiter östlich vom großen Hafen ins Meer mündete, weiter oben in der Stadt bewacht, weshalb er nicht dort hinauf schwimmen konnte. Außerdem war es dumm, gegen die Strömung ankämpfen zu wollen. Die größte Schwachstelle am ganzen Plan war überhaupt, dass er nicht schwimmen konnte. Zumindest wusste er nicht, ob er es konnte. Seit Kindertagen schuftete er in dieser Stadt. Mit Wasser war er nie wirklich in Kontakt gekommen. Lediglich einmal in der Woche an der Flussmündung, wenn sie baden durften. Aber er würde es versuchen. Sobald er wieder ganz bei Kräften war. Nur wenn er frei war, konnte er vielleicht seiner Schwester helfen. Irgendwie konnte er sich sicherlich tarnen, um sie aus der Stadt zu holen.

Der Abend kam kriechend und als das Horn im Hafen endlich erklang, wäre Lucca beinahe vor Erleichterung zusammengebrochen. Ensia und ein weiterer der Sklaven halfen ihm, auf den Beinen zu bleiben, um in die Massenlager zu kommen, wo ihr Fraß bereitstand.

Schweigend kaute Lucca an seinem Brot herum und starrte immer wieder auf den leeren Platz gegenüber. Dort saß normalerweise Sefora und kaute gedankenverloren an ihrem Brotstück herum. Oftmals wirkte sie während des Essens abwesend, ihre Augen waren trüb und sie kaute langsam und gleichmäßig, als wäre sie in Trance. Doch heute nicht.

Der Platz war leer, das Brot nicht angerührt. Erst als die ersten Brüder und Schwestern fertig waren mit ihrem Stück, schielte der eine oder andere auf das unberührte Brot auf Seforas Teller. Ensia, der Lucca schräg gegenüber saß, nahm den Teller kurzerhand und stellte ihn ihm vor die Nase.

»Du brauchst die Stärkung am meisten«, bestimmte er, konnte allerdings die eigene Erschöpfung in seiner Stimme nicht verbergen. Sie waren elf Männer und Frauen. Alle hatten sie den ganzen Tag hart geschuftet und nun sollte er allein dieses Stück erhalten? Lucca sah von seinem Stück auf, in die dunklen Augen seiner Verbündeten und schüttelte dann den Kopf.

»Ich hab keinen Hunger«, protestierte er und erntete einen belächelnden Blick von Ensia.

»Nimm«, befahl er erneut, »bevor es von den Wachen weggenommen wird.« Luccas Blick wanderte zur Eingangstür, wo die Wachmänner standen. Sie unterhielten sich leise und hin und wieder lachten sie auf. Besondere Aufmerksamkeit schenkten sie ihnen nicht.

Zumindest noch nicht. Er verzehrte den letzten Bissen seines eigenen Brotes, nahm dann das seiner Schwester, bevor er mit seinen dunklen Augen jeden Einzelnen seiner Verbündeten ansah. Es würde nicht viel geben, wenn er das Stück aber aufteilte, konnten alle etwas davon haben. Sie hatten es bitternötig. So wie er, auch wenn er im Moment wirklich kaum ans Essen denken konnte.

Sorgfältig teilte er das Stück in der Mitte, teilte es abermals, bis es in elf Stücke zerbrochen vor ihm lag. Dann reichte er den Teller Ensia und nickte auffordernd.

Der Alte sah ihn verwundert an, bevor er eines der Stücke nahm und den Teller weiterreichte. Jeder nahm ein Stück, bis alle verteilt waren und der leere Teller wieder bei Lucca ankam.

»Wir sind Brüder und Schwestern. Wir sind ein Volk. Wir teilen unser Leid und unser Brot. Und eines Tages werden wir uns das Blut unserer Feinde erneut teilen, wie es meine Eltern taten. Wie du es noch getan hast.« Für einen flüchtigen Augenblick leuchtete das Rot in Ensias Augen auf. Das letzte Blut. Nicht das vergiftete, welches so vielen den Tod brachte. Aber es musste wohl noch ein Rest der Magie aus alten Tagen in ihm pulsieren.

»Du bist ganz deines Vaters Sohn. Stur, entschlossen und ganz für dein Volk da. Du wärst ein guter Anführer geworden, so wie er es einst war.« Lucca senkte seinen Blick auf den leeren Teller und verzog seinen Mund. Von seinem Vater kannte er nur die Geschichten von Ensia. Er war noch zu jung gewesen, um sich an ihn zu erinnern.

Aber Ensia war schon immer ein guter Freund seiner Familie gewesen und kannte den General der Admar’Rel sehr gut. Hin und wieder erzählte er von ihm, von seiner Unerschrockenheit und seiner taktischen Begabung. So manche Schlacht führte er unter König Argemon an und brachte den Sieg ein. Die letzte Schlacht vor Silthas Toren war König Argemons Erste, die er verloren hatte, und dies nicht, weil er falsche Entscheidungen gefällt hätte. Nein. Der Feind hatte sie alle überlistet.

Bei den Kämpfen in den umliegenden Orten wurden Männer eingesetzt, deren Blut durch ein Gift verunreinigt war. Diese Männer opferten sich bereitwillig, gaben sich hin und in ihrem Siegesrausch begriffen die Admar’Rel nicht, wie einfach die letzten Kämpfe gewesen waren.

Wie jedes Mal nach den Schlachten wurde der Rabenkelch mit Blut gefüllt und herumgereicht, um die Stärke der Feinde in sich selbst aufzunehmen. Nur dass bei jenem Blutmahl nicht die Stärke in die Adern der Männer und Frauen floss, sondern das Verderben.

Warum sein Vater an jenem Abend kein Blut mit seinen Kameraden trank, das wusste Lucca nicht. Ensia war in jener Schlacht nicht dabei gewesen und kannte die Beweggründe vom General nicht. Zumindest behauptete er dies immer, wenn Lucca danach fragte.

Still aßen sie zu Ende und wurden anschließend in den Massenschlag gescheucht. Dort verkroch sich jeder auf seinen Lumpen, bevor das Licht gelöscht wurde. Mit der zuschlagenden Tür verschwand auch das letzte Licht, welches vom Gang her in den Raum schien. Lediglich ein schmaler Spalt unter der Tür zeichnete einen feinen Streifen in die Dunkelheit, so dass Lucca wusste, auf welcher Seite sich der Ausgang befand.

Lange Zeit beobachtete er diesen Spalt, versuchte, etwas anderes davor zu erkennen, als nur den Lichtstrahl. Vielleicht Schatten von den Soldaten. Aber es veränderte sich nichts. Einzig im Saal wurde die Stille langsam vom Schnarchen der anderen gestört. Unruhig wälzte sich Lucca hin und her, versuchte, seinen Schlaf zu finden, und linste dann doch immer wieder zum Türspalt.

»Was ist dort so wahnsinnig spannend?«, flüsterte es plötzlich neben ihm. Müde drehte er sich herum und sah die junge Frau an, die neben ihm lag. Ihre Umrisse waren nur sehr schwach zu erkennen, doch es reichte aus, um zu sehen, dass sie sich leicht aus ihrer Schlafstätte erhoben hatte. Die dunklen Augen schimmerten kurz auf, bevor sie sich wieder etwas bewegte und dadurch die Augen im Schatten verschwanden.

»Nichts«, entgegnete er und sprach dabei die absolute Wahrheit. Es gab nichts Spannendes zu sehen. Gar nichts. Er hatte gehofft, vielleicht die Wachablöse zu erkennen, doch dies würde schwierig werden.

»Lucca, du solltest dich hinlegen und entspannen. Du hast heute viel durchgemacht«, legte sie ihm nahe. Dabei robbte sie ein wenig dichter heran. Gewanja war ein Mädchen in seinem Alter. Dünn, schwächlich, aber noch nicht gebrochen. So wenig wie er. Ein Mädchen, das noch zu hoffen wagte. »Das was du zuvor getan hast, wahr edel«, fuhr sie fort und Lucca glaubte, sie lächeln zu sehen.

»Das war doch nichts Besonderes. Eine kleine Geste.«

»Mit großer Wirkung«, stellte sie klar. Daraufhin schloss sie die Stille ein, was selbst durch die Dunkelheit etwas Peinliches an sich hatte. Lucca bewegte sich auf seiner Schlafstätte, um sich vom beklemmenden Gefühl, das zwischen ihnen lag, abzulenken.

»Wie wirst du Sefora befreien? Ich würde dir gerne helfen«, bot Gewanja plötzlich an. Lucca seufzte leise, drehte sich dann zu ihr herum und lächelte in die Dunkelheit.

»Ich weiß es nicht. Erst einmal muss es mir gelingen, von hier zu fliehen. Und wie ich danach wieder hierher in diese Stadt komme, ist mir ein Rätsel. Eigentlich will ich auch gar nicht mehr zurückkommen«, gestand er, doch Gewanja hatte seine Stimmlage richtig gedeutet. »Aber sie ist alles für dich«, flüsterte sie einfühlsam.

»Ich will sie mir nicht vorstellen unter Höllenqualen, alleine oder vielleicht sogar schon tot.« Seine Eingeweide verkrampften sich, als er das letzte Wort tatsächlich aussprach. Und als er so darüber nachdachte, spürte er plötzlich, wie sich etwas Leichtes neben ihn drängte und wenige Augenblicke danach an ihn schmiegte. Warm und kantig fühlte sich ihr Körper an. Auf eine angenehme Art.

»Ich bin mir sicher, sie lebt noch«, flüsterte Gewanja nahe an seinem Ohr und bettete dann ihren Kopf auf seinem Arm, den er um sie schlang. Wie er auch immer seine Schwester im Arm hielt. Und wie es auch seine Schwester vermochte, schaffte es Gewanja mit ihrer Nähe, ihn zu beruhigen und schließlich in den Schlaf zu locken.

Zwei Tage zogen ins Land und es ergab sich keine Möglichkeit, sich irgendwie aus den Fesseln der Sklaverei zu befreien. Luccas Stimmung wurde zunehmend düsterer, was auch die taffe Gewanja nicht zu bessern vermochte. Erst nach dem zweiten Tag, als sie zurück in ihr Massenlager eilten, erkannte Lucca die Gelegenheit. Sie gingen vom Esszimmer durch die Gänge, wie alle Sklaven. Eine Gruppe nach der anderen wurde in ihr Verlies gesperrt und die Tür verriegelt. Es war alles wie immer, nur dass seine Gruppe an diesem Abend kurz vor ihrem Massenlager aufgehalten wurde.

»Colda, einen Augenblick«, gellte der Befehl durch den langen Gang und der Wachmann, welcher sie anführte, hielt sie mit einer erhobenen Hand an. Verwirrt drehten sich die Sklaven herum, um zu sehen, wer sie von ihrem Schlaf abhielt. Zwei weitere Wachen kamen auf sie zugeschritten, in ihrer Mitte ging ein gedrungener Mann, vielleicht zehn Jahre älter als Lucca es war. Dunkles Haar und schwarze Augen, was typisch für sein Volk war. Ein brauner Stofffetzen hing an seinem hageren Körper herunter und verdeckte das Nötigste. Seine Augen wirkten trüb und leer. Kurz nur streifte Luccas Blick über ihn, bevor er sich umsah.

Die beiden Wachen waren in diesem Moment abgelenkt, die Gruppen hinter ihnen teilten sich auf, um die drei durchzulassen, und die Gruppen vor ihnen waren bereits verschwunden. Ein leerer Gang lag vor ihm und um die nächste Ecke gab es ein Fenster, das aus diesem Drecksloch führte. Er musste nur schnell genug reagieren. Der Wachmann, welcher als Colda angesprochen worden war, drehte sich nun herum und bellte die Neuankömmlinge an.

»Was gibts?« Die Antwort darauf ging allerdings unter. Blitzschnell sprang Lucca vor, knallte dem Mann die Faust an dessen Schläfe, so dass er ächzend zu Boden ging. Entsetzt stöhnten einige der Sklaven auf, eine Frau schrie. Lucca packte seine einzige Möglichkeit und spurtete los. Bis der zweite Wächter begriff, konnte er bereits beim Fenster sein, sich hinaufziehen und dahinter ins Meer springen. Er konnte lediglich hoffen, dass das Wasser tief genug war.

Wütende Schreie verfolgten ihn, ein Alarm wurde geschlagen. Er schlitterte um die nächste Abbiegung, erreichte besagtes Fenster. Es war abgeschlossen, doch mit einer schnellen Handbewegung, war es ihm möglich, das Schloss aus dem Fenster zu schlagen. Die beiden Flügel schlugen auf, der kühle Wind, welcher vom Meer her auf das Festland traf, erfasste sein Haar und ließ es um sein Gesicht tanzen. Unter ihm knallten die Wellen an die Wand des Gebäudes, brachen daran und zogen sich fauchend wieder zurück. Weiße Schaumkronen zeichneten sich in der Dunkelheit hell ab.

Jetzt musste er nur noch springen. Er zog sich hinauf, stellte ein Bein auf den äußeren Rahmen. Das tobende Gefühl in seiner Brust versuchte er zu ignorieren. Noch nie war er ein besonderer Freund von Höhe gewesen, aber davon durfte er sich nun nicht aufhalten lassen. Er musste nur noch springen.

Einen Augenblick zögerte er, dann wollte er sich vom Fensterbrett abstoßen. Doch dieser eine Augenblick war zu viel gewesen. Die Schmerzen in seiner Schläfe kündeten die Wachen an, bevor er ihre Schritte hörte oder ihre Rufe vernahm. Schreiend stand er auf dem Brett, versuchte, die Schmerzen zu ignorieren und zu springen, doch in seinem Schädel schrillten die Glocken. Der brennende Schmerz breitete sich von den Schläfen aus, ergriff seinen Körper wie glühendes Eisen, das durch die Adern floss.

Hände packten ihn und zerrten ihn zurück. Er konnte sich nicht dagegen wehren. Eine Faust traf seine Magengegend und ließ ihn nach Luft schnappen. Es wurde laut, Schreie drangen an seine Ohren, oder war er es, der schrie? Ihm wurde schwarz vor Augen und als er sie das nächste Mal wieder öffnete, zog sich die Schwärze fort.

Benommen stöhnte er auf und fasste sich an den Kopf. Der Einfluss der Magie hatte nachgelassen. Lediglich noch ein dumpfer Abdruck der Schmerzen pochte durch seinen Schädel und erinnerte ihn daran, dass die beiden Phönixzeichen dort eintätowiert waren. Auf seinen Schädel gezeichnet, mit dem Blut der Fallar.

»Lucca, du bist wach«, erklang eine Stimme heilfroh links von ihm und weitere erleichterte Zustimmung folgte. Er musste sich auf seiner Schlafstätte befinden, im Verlies bei seinen Freunden.

»Was ist passiert?« Das Sprechen fiel ihm schwer. Trotzdem hatte er das Bedürfnis danach.

»Na, was wohl. Dein Versuch zu fliehen ist schief gelaufen«, erklang Ensias Stimme auf seiner anderen Seite. »Du kannst dich glücklich schätzen. Sie haben dich nicht zu Tode geprügelt. Ich glaube, dieser Colda war kurz davor.« Langsam drehte Lucca seinen Kopf in Ensias Richtung. Auf seinen Lippen lag ein Lächeln.

»Sagtest nicht du, dass der Tod die einzige Erlösung sei?«, antwortete er schwach und konnte sogleich ein entrüstetes Schnauben hören.

»Ich gab deiner Mutter ein Versprechen. Ich sollte über euch wachen. Auf euch aufpassen. Sefora ist fort, aber dich werde ich nicht auch noch gehen lassen.« Die Worte des Mannes waren voller Bitterkeit. Im nächsten Moment hörte Lucca ein scharrendes Geräusch und eine Decke, die sich bewegte. »Jetzt geht schlafen. Der nächste Tag kommt bestimmt.« Im Verlies gab es leise schlurfende Geräusche und Gemurmel, doch die Anwesenden folgten Ensias Rat. Schon bald erklang das monotone Geräusch schlafender Männer und Frauen.

»Er hat sich für dich eingesetzt«, hauchte Gewanja neben ihm. Was sie damit meinte, wurde Lucca am nächsten Morgen bewusst. Das rechte Auge von Ensia war böse angeschwollen und dunkel eingefärbt. Offensichtlich hatte er sich in den Kampf eingemischt und ihm vielleicht sogar das Leben gerettet.

Die Tage darauf wurden nicht einfacher für Lucca. Das Misstrauen der Wachen war ihm gegenüber gestiegen. Seine Gruppe erhielt fortan stärkere Bewachung und eine härtere Behandlung. Dies nur, weil er nicht im richtigen Moment gesprungen war. Diesen einen Augenblick des Zögerns verfluchte er immer wieder. Doch es nützte ihm nichts, sich darüber zu ärgern. Das nächste Mal, schwor er sich, würde er nicht mehr zögern. Dies war der einzige Gedanke, der ihn aufheitern konnte.

Aber auch dieser wurde bald zerschlagen, als sie wenige Tage später in die Unterkünfte geführt wurden, und er feststellte, dass sämtliche Fenster mit schweren Gittern versehen worden waren. In jener Nacht schlief er nicht gut. Seine Gedanken wanderten durch die Dunkelheit, suchten nach denen seiner Schwester.

Es waren bereits mehrere Tage vergangen und er war ihr keinen Schritt nähergekommen. Sie war fort. Und langsam schlich sich die Erkenntnis in sein Herz, dass sie dies wohl für immer bleiben würde.

Wie, selbst wenn er frei gewesen wäre, sollte er es anstellen, sie zu finden in dieser riesigen Stadt voller Feinden? König Argemons Siegesrede drang in jenem Moment in einer Dringlichkeit wieder in sein Bewusstsein ein, als wollte sie ihm die Lösung geben. Die Worte erfüllten ihn und gaben ihm Hoffnung, wurden für ihn wie ein Gebet. Ein Hauch längst vergangener Zeit. Es ließ ihm klar werden, was er zu tun hatte.

Er musste hier rauskommen. Seine Ketten abstreifen und sein Volk erneut zu alter Stärke führen, durch das Blut seiner Feinde. Er würde jeden Einzelnen töten, jeden einzelnen Tropfen trinken, um stark genug zu werden, damit er seine Schwester wieder fand und in seine Arme schließen konnte.

Hier sind wir Männer und Frauen aus Eisen und Stahl, trinken das Blut unserer Feinde, betrauern die Seelen unserer verlorenen Freunde und frohlocken über den Sieg, der immer unser sein wird.

Siltha

Jahr 3.812 Sebara

Nach dem Sieg der Fallar über die Admar’Rel vor den Toren Silthas, gewann die Stadt zu ihrem Belang für den Handel, zusätzlich an Bedeutung. Als Hauptstadt des Reiches Felaan, welches von den Fallar besiedelt und regiert wird, erhielt Siltha damals das Ansehen einer heiligen Stadt. Seither pilgern immer wieder hunderte Fallar in die Stadt, um im Phönixtempel ihrem Gott zu huldigen und zu danken. Am ersten Tag des Sebara, wenn die Tage wärmer werden, feiern die Fallar in Siltha das Segensfest für ihren Phönixgott, um ihn zu bitten, sein Volk für ein weiteres Jahr zu beschützen.

Die Dunkelheit nahm sie mehr und mehr ein. Ratten krochen um ihre Knöchel und suchten vergeblich nach Essensresten. Es war nass und modrig in der Zelle. Schimmel und Moos wuchsen an den Wänden und brachten eine feucht müffelnde Luft in das düstere Loch. Der Boden war kalt, wie auch die Wände. Alles in diesem von den Göttern verlassene Verlies.

Schon mehr als einmal hatte Sefora mit ihren bloßen Händen eine Ratte gefangen, getötet und diese anschließend gehäutet und gegessen, was Essbares an ihr war. Den Rest überließ sie den anderen Krabbelviechern, die, kannibalistisch wie sie waren, dankbar für diese Zwischenmahlzeit darum stritten.

Oft weinte Sefora. Ekelte sich vor sich selbst, und vor allem, was hier unten hauste. Ihr Haar war strohig und verknotet, ihre Haut rissig und blass. Wie lange sie hier unten saß, konnte sie nicht sagen. Kein Schimmer Tageslicht drang durch die Wände. Lediglich die Wachen brachten in gewissen Abständen eine kleine Mahlzeit. Ob diese Abstände regelmäßig waren, konnte sie nicht einschätzen. Aber diese Besuche waren das Einzige, was ihr geblieben war. Sie war nichts. Absolut nichts hier unten. Selbst für die Arbeit unbrauchbar, weshalb sie überhaupt erst hier gelandet war.

Der Hunger quälte sie und riss sie immer wieder aus ihren Träumen von einer besseren Welt. Von Momenten, in denen sie entfliehen konnte, hinaus ins Sonnenlicht, unter dem sie mit ihrem Bruder tanzte, irgendwo umgeben von Natur, von Bäumen und Gras unter ihren Füßen. Sie stellte sich vor, wie unglaublich dieses Gefühl sein musste.

Doch der Hunger und die Verzweiflung zerrten sie immer wieder zurück. Oder dann die Besuche der Wachen, wie gerade in diesem Moment. Das Knacken des Schlosses ließ Sefora den Kopf herumdrehen.

Die Tür wurde geöffnet und durch den Spalt drang ein Schimmer herein. Ein Schein von einer kleinen Flamme, die tanzend auf dem Fackelkopf brannte. Licht und Wärme breitete sich wie ein Segen in der Zelle aus und ließen sie erschaudern. Der Wachmann, der die Fackel trug, nickte ihr zu und bedeutete ihr mit seinem Kopf, aufzustehen.

Überrascht über diese neue Wendung, stemmte sich die junge Frau vorsichtig auf ihre Beine. Wann sie das letzte Mal gelaufen war, wusste sie nicht mehr. Gestanden, ja. Einige wenige Schritte gemacht, auch das. Aber wann war sie das letzte Mal über eine längere Zeit gegangen? Unsicher machte sie einige Schritte auf den Mann zu, der ihr die Tür offen hielt. Beinahe wäre sie wieder auf den Boden gesunken. Die Tür stand offen. Sie würde hier rauskommen. Diesem Elend entfliehen.

»Nach rechts«, brummte der Mann hinter ihr und sie folgte ohne Widerwillen. Ihr war es egal, weshalb sie aus ihrer Zelle geholt wurde. Es war das erste Mal seit … sie wusste es nicht. Was sie aber wusste, war, dass sie alles tun würde, um nie mehr zurückkehren zu müssen. Nicht noch ein einziges Mal wollte sie sich von Ratten ernähren, die Dunkelheit so eindringlich und vollendet um sich spüren. In dieser Zelle war sie weiter von der Freiheit entfernt, als sie es jemals gewesen war. Dies würde sie nicht noch einmal zulassen.

»Da rein«, befahl der Wachmann schließlich, zeigte auf eine Tür und folgte ihr. Hinter ihnen schloss er die Tür, ging an die gegenüberliegende Wand und entzündete eine weitere Fackel, bevor er seine eigene in einen Halter einhängte.

»Da hast du ein Bad. Wasche dich rein. Danach zieh diese Kleider an und kämm dir die Haare«, brummte er und ging dann wieder davon. Überrascht sah Sefora dem Mann hinterher, bis er hinter sich die Tür zuzog und abschloss. Erst dann drehte sie sich erneut um und sah den Raum an, in den sie gebracht worden war.

Ein Holzzuber stand in der Mitte, gefüllt mit Wasser. Reines, klares Wasser, welches das Fackellicht sanft spiegelte. Auf einem Stuhl lag ein schlichtes braunes Kleid, daneben ein Kamm. Ein angenehmer Duft stieg ihr in die Nase. Ein Duft, den sie nicht kannte, aber wenn sie ihn hätte vergleichen müssen, dann mit dem Gefühl der Bäume und Wiesen, das sie immer in ihren Tagträumen erfüllte. Mit einer einzigen Bewegung streifte sie ihr altes schmutziges Kleid ab und stieg ohne Zögern in die Wanne. Das Wasser war eiskalt, aber es machte ihr nichts aus. Es war sauber und es roch nach diesem süßlichen Duft, der ihre Sinne liebkoste.

Tief atmete sie ein, begann ihre Haut zu waschen, tauchte mehrere Male unter und wieder auf, strich sich das Wasser aus den Haaren und kratzte sich sogar die dunklen Ränder unter ihren Nägeln hervor. Als sie endlich ihres Bades müde wurde, verließ sie den Zuber, streifte sich das neue Kleid über ihren Körper, der kaum mehr als Haut und Knochen war. Sie war noch immer dabei, ihr Haar zu kämmen, als der Wachmann wieder eintrat. Nass und verfilzt war dies keine leichte Aufgabe.

»Beeil dich, die Herrschaften warten nicht gerne«, brummte der Mann und ließ ihr Interesse über das, was kommen mochte doch etwas ansteigen.

»Wohin bringt Ihr mich?«, wollte sie wissen. Ihre Stimme klang fürchterlich, wie Nägel, die über Stein gezogen wurden. Kratzig und jämmerlich krank. Nach dieser langen Zeit, in der sie kein Wort gesprochen hatte, war dies kaum verwunderlich. Der Mann grunzte lediglich und wartete dann still, bis sie den Kamm zur Seite legte und aufstand. Gelinde nickte er, griff sie am Arm und führte sie wieder aus dem Zimmer, die Gänge entlang. Mit jeder Stufe, die sie erklommen, wurde ihr Herz leichter. Sie würde die Sonne wieder sehen, zumindest kam sie ihr immer näher.

Je höher sie kamen, umso mehr Leuten liefen ihnen über den Weg. Soldaten standen auf ihren Posten. Gefangene wurden umhergeführt. Solche, die erst ankamen und andere, die wie sie geraume Zeit dort verweilten. Sefora konnte es an ihren Gesichtsausdrücken ablesen. Die Verzweiflung und Furcht der frischen und die Resignation in den Gesichtern der anderen.

»Hier lang.« Der Wachmann zog sie um eine Ecke und betrat dann einen Raum mit Fenstern. Grelles Licht erfüllte den imposanten Saal. Ein langer roter Teppich lag quer durch den Raum und auf der anderen Seite des Teppichs standen eine Handvoll Mädchen, die in ihrem Alter waren. Verängstigt sahen sie auf, als sie eintraten und senkten sogleich wieder ihre Köpfe.

»Hier aufstellen«, befahl der Wachmann und platzierte sie zwischen zwei der anderen. Schüchtern nickte Sefora, stellte sich hin, verschränkte ihre Hände vor dem Bauch und sah dem Wachmann hinterher, der sich auf der anderen Seite an der Wand aufstellte.

Weitere fünf Männer in Wachausrüstung standen dort, regungslos und unbeeindruckt. Die Wand hinter ihnen leuchtete hell. Der weiße Stein war hier verwendet worden, wie überall in den reicheren Vierteln der Stadt. Nicht wie unter diesem Fußboden, in den tiefen Kerkern.

Offensichtlich war der Raum dazu da, um präsentiert zu werden. Und kaum realisierte Sefora dies, ging auf ihrer linken Seite eine Tür auf, durch die drei Männer und eine Frau eintraten. Sie schritten über den roten Teppich, der von der Tür durch den Raum führte und deren Schritte verschluckte. Gelächter verfolgte die kleine Gruppe, wobei die Stimme der Frau lautstark zu hören war. Scharf und schneidend drang sie ins Gehör.

»Mein Liebster. Die Wahl meiner Sklaven solltest du nicht anzweifeln. Bisher warst du noch mit jedem dieser Jünglinge zufrieden. Sieh nur zu, dass du nicht das falsche Mädchen auswählst. Die Letzte war ein unglaublicher Reinfall gewesen«, höhnte die Frau und ein spitzes Lachen folgte. »Stellt Euch vor, geklaut hat diese Elster. Ich fühlte mich gezwungen, sie entfernen zu lassen.« Sefora wollte nicht aufsehen, doch ihre Neugierde obsiegte und sie wagte es, einen raschen Blick auf die Leute zu werfen.

Gekleidet waren alle vier in wunderschönen, bunten Gewändern. Stoffe und Farben, die zum Staunen einluden. Die Frau trug solch fließende hellblaue Gewänder, durchsetzt mit goldenen Mustern, dass Sefora der Mund aufklappte. Die Männer trugen dunklere Roben, mit Spitze und Lederhosen, die ihre Beine verdeckten. Weiße Hemden blitzten unter den dunklen Roben hervor und einer der drei trug einen wehenden Umhang, mit denselben Farben wie das Wappen der Seehexe. Rotweiß mit dem goldenen Phönix, der in stillem Schrei hinter ihm herwehte.

»Abscheulich! Aber dies kommt öfter vor, als Ihr denken mögt. Die Tante meiner Gemahlin musste einst eine Sklavin hängen lassen, nachdem diese nach ihrem Leben trachtete. Sie war beinahe zwanzig Jahre im Dienst der edlen Dame. Kleidete sie ein, kämmte ihr Haar, brachte ihr den Tee und die Mahlzeiten. Kaum auszudenken, wie oft dieses Miststück darüber nachdachte, wie sie das Leben ihrer Herrin am besten beenden könnte«, echauffierte sich der Mann mit dem Phönixumhang. »Euer Gnaden. Ich kann Euch aber versichern, dass wir nur die zuverlässigsten Mädchen hier haben. Ich selbst traf diese Vorauswahl. Es sind alles liebreizende Mädchen, mit Anstand und einem großen Willen, ihren zukünftigen Meistern zu gefallen«, meinte der Mann mit dem Umhang und streckte die Arme aus.

Lügner, schoss es durch Seforas Kopf und ihre Augen verengten sich zu Schlitzen. »Dies sind die Mädchen. Sklavinen des Königshauses. Sie wurden aus den harten Arbeitslagern geholt. Dort herrschen Umstände, die für solch zierliche Wesen kaum zu ertragen sind. Viel zu hübsch und zu zart sind sie. Weitaus besser aufgehoben in Küchen oder anderen Bereichen des Hauses.« Als der Blick des Mannes über sie hinwegglitt, senkte Sefora hastig wieder ihren Blick. Sie wollte nicht negativ auffallen. Erneut in diese Zelle hinunter wollte sie nicht, auch wenn ihr der Ton dieses aufgeplusterten Verkäufers missfiel.

Schweigend blieb sie stehen, senkte artig den Kopf und wartete, bis die Stiefel der Männer vor ihr auftauchten. Vorsichtig machte sie einen leichten Knicks, neigte ihr Haupt etwas tiefer und wagte es, kurz ihren Blick anzuheben. Ihre Augen streiften über den offensichtlich jüngsten der drei Männer. Gelangweilt ließ er seinen Blick wandern und wirkte weit weniger amüsiert, als die anderen aus der Gruppe.

»Sieh nur, meine Liebste. Dieses hübsche Ding weiß sogar, wie man sich vor der Obrigkeit zu verneigen hat«, stellte der Älteste im Bunde fest und wandte sich Sefora zu.

»Ach, unterwürfig. Das ist doch langweilig«, beklagte sich die Frau neben ihm und würdigte Sefora keines weiteren Blickes. Doch der Alte hielt inne, kam einen Schritt näher und ließ seinen Blick weiter auf ihr ruhen.

»Kenan, wie gefällt sie dir?« Der Bursche drehte sich herum und begutachtete Sefora einen flüchtigen Augenblick lang. Dunkelblaue Augen mit einer Mischung aus Misstrauen und – Mitleid?

Überrascht wagte Sefora einen weiteren Blick. Der Bursche wirkte sanft und unsicher. Als er ihren Blick auf sich spürte, drehte er sich ab und folgte der Frau, die bereits weitergegangen war.

»Mir ist gleichgültig, welches dieser Mädchen Ihr Euch aussucht, Vater«, antwortete er leise. Die Frau lächelte ihn gütig an und strich ihm kurz mit ihrer langen dünnen Hand durch sein goldenes Haar, das er zu einer schlichten Frisur gebunden hatte.

»Mein Junge. Diese Sklaven werden irgendwann dir gehören. Und es wird langsam an der Zeit, dass du dich für sie interessierst.« Der Bursche namens Kenan hob kurz eine Augenbraue und zuckte dann mit seinen kräftigen Schultern.

»Sie sind Sklaven. Warum sollte ich mich für sie interessieren? Nur weil Ihr Eure Spielchen mit ihnen treibt?« Die blonde Frau verzog ratlos ihren Mund und hob leicht die Schulter.

»Daran ist nichts Verwerfliches«, entgegnete sie ihm, während sie zurück zum älteren Herren schritt, der sie in seine Arme schloss.

»Du sagst es Liebste. Und? Für welches Geschenk entscheiden wir uns?« Er deutete auf die Mädchen. Sefora senkte ihr Haupt. Sie war nicht dumm. Sie konnte erahnen, was auf dasjenige Mädchen zukam, das hier verkauft wurde. Vielleicht würde es besser sein, als die Lagerhallen im Hafen unten.

Wahrscheinlich aber nicht. Sie würde in den Augen der Fallar immer nur Ware sein. Kein Wesen, das Gefühle besaß. Gleichzeitig schwirrte in ihrem Kopf aber auch die erdrückende Dunkelheit der Zelle umher und zeigte ihr erbarmungslos auf, welche Auswahl sie selbst hatte.

»Mir würde dieses Mädchen dort drüben gefallen. Sie wirkt anmutig und klüger als die restlichen hier«, erklärte die Frau und deutete auf das erste Mädchen. Schockiert wanderte Seforas Blick zu der Göre. Der alte Mann wandte sich von ihr ab und folgte seiner Frau. Sefora wurde klar, wenn sie hier raus wollte, dann musste sie nicht ihn, sondern die Frau beeindrucken, und zwar schnell. Mit ihrer Art voranzuschreiten, ihrem wachen Blick und den beiläufigen Gesten ihrem Mann gegenüber wirkte sie, als würde die Welt ihr gehören. Sicherlich gehörte ihr vieles, dort wo diese Adelsleute herkamen.

Seforas Gedanken überschlugen sich. Der Mann, welcher wohl für die Krone arbeitete, stand noch bei ihr und wollte gerade zu seinen Kunden gehen, als ihr eine Idee kam. Ohne weiter darüber nachzudenken, spuckte sie dem Mann vor die Füße. Angewidert zog dieser seinen Stiefel zurück und sah sie dann überrascht an, bevor Zorn in seinen Augen aufloderte.

»Du unverschämtes, kleines Ding«, flüsterte er und erhielt die Aufmerksamkeit der anderen. Sefora senkte ihren Kopf nicht, sondern sah ihn aus kalten Augen an. »Was stellst du dir eigentlich vor, wer du bist?« Der Mann wollte sie packen, doch sie duckte sich unter seinem Griff weg. Dabei suchte sie den Blick der vornehmen Frau, die sie ihrerseits voller Argwohn beäugte.

»Er hat Euch angelogen. Gerade eben«, sprach Sefora mit so fester Stimme, wie sie konnte. Nach wie vor zitterte ihre Stimme leicht. Der Mund des Beamten des Königshauses klappte auf und ein hektischer Blick wanderte weg von ihr zu der Frau, ihrem Gemahl und dem jungen Burschen. Rasch hatte er sich jedoch wieder unter Kontrolle und lächelte entschuldigend.

»Sie sind leider noch nicht sonderlich gut ausgebildet im Umgang mit Adelsleuten.«

»Weil wir nie etwas anderes als die Lagerhallen des Hafens und die Dunkelheit dieser Kerker sahen. Er hat keine Ahnung von uns. Wir wurden ausgewählt, weil wir jung sind. Und vielleicht schön. Aber wer wir sind. Ob wir treu sind, ohne mörderische Gedanken …« Sefora stockte und senkte betroffen ihren Kopf, starrte wieder vor sich auf den Boden und murmelte, »Das weiß niemand.« Vor sich konnte sie die vornehmen Stiefel des Beamten erkennen und wich abermals aus, als er nach ihr greifen wollte. Sofort wurden die Wachen an den Wänden aktiv. Hände wurden erhoben und Sefora konnte den pochenden Vorgeschmack ihrer Macht in den Schläfen spüren. Mit sicheren Schritten verließ sie ihren Platz, stellte sich neben das Mädchen, welches der Frau aufgefallen war. Ihren Blick senkte sie nicht mehr, sondern sah mit tödlicher Ruhe zum Mann, vor dessen Füße sie gerade gespuckt hatte.

»Es tut mir leid«, kam dessen Entschuldigung zögernd. Er winkte eine Wache herbei, deutete auf Sefora, deren Herz zu hämmern begann. War sie zu weit gegangen? Sie war sich sicher gewesen, dass dies keine schlimme Tat war. Sie wollte sich damit nur das Vertrauen der Fremden erkaufen.

Der Wachmann kam auf sie zu, doch die Frau vor ihr hob die Hand, woraufhin dieser stehen blieb.

»Du maßt dir einiges an«, stellte sie fest, kam einen weiteren Schritt auf sie zu und ergriff ihr Kinn. Trotzig reckte sie es weiter vor. Gleichzeitig versuchte sie, sich das Bild ihres Bruders aufrecht zu erhalten. Wie er die Sklaventreiber stets mit dieser störrischen Miene bedacht hatte.

»Glaubst du, durch diese Aussage in unseren Haushalt aufgenommen zu werden? Es zeugt lediglich von Verzweiflung. Wenig von Intelligenz.« Sefora biss sich auf die Unterlippe. Gern hätte sie eine trotzige Antwort freigelassen, hütete sich jedoch davor. Stattdessen senkte sie leicht ihren Blick.

»Nur zu, wählt das scheinbar Kluge, wenn Euch Ehrlichkeit nichts bedeutet«, entgegnete sie herausfordernd. Die edle Dame seufzte und Sefora glaubte, den Anflug eines Lächelns um ihre Mundwinkel zu erkennen, als sie ihr Kinn losließ und etwas zurückstand, um sie als Ganzes zu betrachten.

»Ich habe mich wohl in dir getäuscht. Du scheinst klüger zu sein, als dir vielleicht gut tun mag.« Sie hob ihre schmalen Augenbrauen. »Pass auf, dass du dir daraus nicht deinen eigenen Strick drehst.« Endlich drehte sie sich ab und Sefora entließ leise die Luft aus ihren Lungen. Ihr war nicht aufgefallen, dass sie diese vor Anspannung angehalten hatte.

»Dir gefällt sie?« Der alte Mann kam zu der Dame im wallenden Kleid, legte einen Arm um sie und studierte Sefora einen langen Augenblick. Dann lächelte er und drückte der Frau einen Kuss auf die Wange.

»Und wie sie mir gefällt.«

Das Luftschiff war mit gut zwanzig Seilen an verschiedenen geschmiedeten Ösen, die um den Platz in die Mauer eingelassen waren, festgebunden, damit es nicht abheben konnte. Eine Holzbrücke führte vom gepflasterten Platz hinauf in den winzig wirkenden Passagierraum, der ähnlich aussah wie der untere Teil eines Schiffes. Gesäumt wurde die Brücke von zehn Soldaten in hellen Rüstungen, auf deren Wams ein Zeichen prangte, das Sefora nicht kannte. Weder von der Stadt, noch von den Schiffen, die in die Häfen einliefen. Wahrscheinlich das Familienwappen der Leute, die sie soeben erstanden hatten.

Der Bursche namens Kenan blieb etwas hinter dem älteren Paar, stand nun vor der Brücke und sah mit unsicheren Blicken auf das Gefährt vor sich. Offensichtlich erging es ihm wie ihr. Sie hasste die Höhe. Nun stand sie vor der Brücke, die in ein Gefährt führte, welches flog.

Durch ein Gemisch, von Alchemisten gebraut, sollte es angeblich leichter sein als Luft, falls dies überhaupt möglich war. Für sie existierte Luft nicht. Wie konnte etwas also noch leichter sein, als etwas nicht Existentes?

Der Admar’Rel neben ihr, der männliche Sklave, den sich die Familie gekauft hatte, schluckte und sein schmaler Mund verzog sich gequält, doch dann machte er den ersten Schritt und sie folgte ihm. Sie konnte nicht anders, sie waren aneinandergekettet. Sie mussten zusammen gehen.

Vor ihnen schritt das ältere Paar und turtelte vor sich hin, während der Fallar in Seforas Alter das Luftschiff erreichte und im Innenbereich verschwand. Sefora war noch nicht klar geworden, ob er sich für die beiden, sie vermutete seine Eltern, schämte oder ob ihm dies alles schlichtweg egal war. Er wirkte so teilnahmslos, dass er ihr Interesse geweckt hatte. Sicherlich würde sie in den nächsten Tagen und Wochen noch mehr über die Familie erfahren, der sie vom heutigen Tag an gehörte.

Doch im Moment war sie von all den Eindrücken zu sehr überwältigt, als dass sie sich darauf konzentrieren konnte.

Nachdem sich das Paar für sie entschieden hatte, war sie aus dem Saal geführt worden, durch einen breiten Gang und anschließend eine weiß polierte Treppe hoch, die in Bereiche führte, die nichts mehr mit der Finsternis der Kerker gleich hatte. Das Gebäude wirkte dort wie ausgewechselt. Verspielt mit Läufern, Wandbehängen und kunstvollen Bildern, von Dingen, die Sefora nicht kannte. Tiere und Pflanzen, Gemälde von Männern und Frauen. Sie konnte es gar nicht erwarten, dies alles in echt kennenzulernen. Egal wie hoch für sie der Preis auch sein mochte, sie war gewillt, ihn zu bezahlen. Hauptsache sie kam aus dieser Zelle, weg vom Hafen und hinaus in die Welt.

Wie es aussah, würde sie dies nun auch. Nicht mit dem Schiff, was ihre erste Wahl gewesen wäre, aber immerhin mit einem Luftschiff, das ebenfalls weite Distanzen bewältigen konnte.

Der Innenbereich des Luftschiffes war aus einem rötlichen Holz gezimmert, poliert und mit goldenen Ornamenten stilvoll verarbeitet. Der Boden war mit grüngoldenen Teppichen ausgelegt und die Möbel fügten sich dezent in dieses prunkvolle Bild, das Sefora den Atem raubte. Sie hatte eine andere Welt betreten.

»Jofan, bring die Sklaven in ihre Zimmer. Sie sollen sich dort ausruhen und die Fahrt über erholen«, ordnete die Frau an, woraufhin einer der hell gekleideten Soldaten vortrat und die beiden in eine Richtung zitierte. Vor einer Tür blieb er stehen, löste die Ketten um Seforas Handgelenk. Bevor er sie eintreten ließ, hielt er sie an der Schulter zurück.

»Keine Dummheiten. Eine falsche Bewegung und ich töte dich«, knurrte er und zeigte mit seinem Zeigefinger auf die Schläfe. Sefora sagte nichts, sie nickte nur und betrat einen kleinen Raum hinter der Tür.

Das Zimmer war weit entfernt von dem ganzen Prunk, der sonst im Schiff vorherrschte. Ein Bett, ein Tisch und ein kleiner Schrank, schlicht gezimmert, fanden hier ihren Platz. Es war nicht viel, jedoch mehr, als sie jemals besessen hatte. Selbst ein rundes Fenster besaß das Zimmer, auf das sich Sefora sofort stürzte, um hinauszustarren.

Ein sanfter Ruck ging durch das Luftschiff, der ihren Magen rumoren ließ, dann konnte sie zusehen, wie die Leinen von den Ösen gelöst wurden. Einen Augenblick später entfernte sich der Boden. Langsam erhob sich das schwerfällige Gefährt in die Luft, stieg über der riesigen Stadt auf.

Siltha, die letzte Stadt, die Seforas Volk standgehalten hatte. Siltha, die Stadt, in der ihr Bruder nach wie vor gefangen war. Unten am Hafen Güter umherschleppte und Schiffe belud. Sie sah sich um und erkannte das Meer, welches silbern unter dem Licht der Sonne lag. Der Hafen breitete sich neben einer glitzernden Linie, die sich einen Weg in die Bucht bahnte, aus. Ob Luc gerade in diesem Moment hinauf zum Himmel sah und das Luftschiff musterte, das langsam über die Stadt segelte? Oder war er zu beschäftigt mit der Arbeit?

Traurig sah sie aus dem Fenster, versuchte irgendetwas vom Hafen zu erkennen, aber mit einem Mal drehte das Schiff ab und der Hafen verschwand aus ihrem kleinen Sichtfeld. Mit ihm entfernte sich auch ihr Bruder endgültig. Sie würde ihn nie wieder sehen. Wohin sie unterwegs war, wusste sie nicht, und selbst wenn sie hierher zurückkommen konnte, die Fallar ließen eine Admar’Rel niemals ohne Ketten in ihre heilige Stadt.

Unter dem Luftschiff tauchte der goldene Tempel auf, den Sefora manchmal vom Hafen aus bestaunt hatte. Das Gold der Dächer assoziierte das Licht der Sonne, die Unsterblichkeit des Phönix, welcher der Gott der Fallar war. Sein Licht würde über die Dunkelheit siegen, predigten die Priester. Seit die Fallar den Krieg vor dreißig Jahren gewonnen hatten, schien die Macht ihres Gottes für sie unumstritten.

Die Spitzen der höchsten Tempeldächer strichen gefährlich nahe am Luftschiff vorbei, weshalb sich das mulmige Gefühl in Seforas Magen wieder meldete. Wenn dieses überdimensionale Kissen, welches sich über dem Passagierraum befand, ein Leck bekam, dann würde das ganze Gefährt ziemlich schnell wieder sinken. Konnte sie nur hoffen, dass derjenige, der dieses Ding steuerte, auch eine Ahnung davon besaß.

Um sich abzulenken, versuchte sie sich ins Gedächtnis zu rufen, über welchem Stadtteil sie waren und welche Gebäude man vom Hafen unten noch sehen konnte. Auf der anderen Seite des Luftschiffes sah man nun wahrscheinlich den Königssitz. Das Schloss, welches auf einem Felsen über der Stadt thronte und mit seinen hundert Türmen selbst den Tempel überragte. Auf jedem wehte das Banner des Königshauses. Der Phönix, den Sefora nur zu gut kannte.

Auf ihrer Seite sah sie jedoch nichts davon. Lediglich die breite Allee, die vom Tempel aus bis hin zum Haupttor in die Stadt führte. Es war keine weite Strecke mehr bis zur Stadtmauer, aber es war eine der Schönsten. Von oben konnte Sefora erkennen, wie die breite Straße aus hellem Stein gepflastert worden war. Zu beiden Seiten blühten herrliche Gärten mit bunten Blumen. Hohe Bäume spendeten Schatten mit ihren großen breiten Blättern.

Sefora konnte sich kaum daran sattsehen, bis sie über die Mauer flogen. Die Stadt verschwand und weite Länder breiteten sich aus, bevor auch diese abgelöst wurden von dichten grünen Wäldern, die sich endlosweit fortzogen.

Der Abend kam und mit ihm klopfte es plötzlich an ihrer Tür. Sie konnte sich gerade vom Fenster losreißen, da ging die Tür auf und ein Mann in vornehmer Uniform betrat den Raum. Mit seiner rechten Hand trug er ein silbernes Tablett, auf dem eine silberne Glocke ruhte. Ein köstlicher Duft folgte ihm und diesem merkwürdigen Tablett.