10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Karl Blessing Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Ebenso gekonnt wie behutsam ... Diese Geschichte ist ein Aufreger, aber im allerbesten Sinne.« SWR Kultur

Alles beginnt mit einer Kopfnuss. Während Deutschland bei der WM 2006 von seinem Sommermärchen träumt, findet der vierzehnjährige Vincent in denen, die ihn verprügelt haben, neue Freunde. Bald schon nennt er sie Brüder, raucht mit ihnen Shisha, hängt auf der Straße ab – und hockt doch jeden Abend wieder im Einfamilienhaus seiner Eltern. Als es ernst wird, muss er feststellen, dass bisher alles nur ein Spiel war. Zumindest für ihn. Während er sich Bräunungscreme ins Gesicht schmiert, fällt Ali nach einem Sprung aus dem Fenster ins Koma, Tarek ist nicht mehr zu erreichen – und eine Realität schlägt zu, in der es Probleme gibt, die Vincent sich bisher nicht vorstellen konnte.

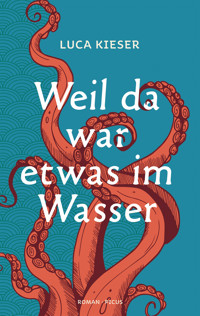

Luca Kieser, der mit seinem Debütroman »Weil da war etwas im Wasser« für den Deutschen Buchpreis nominiert war, erzählt in seinem zweiten Roman eine rasante, eindringliche Geschichte über Freundschaft, Zugehörigkeit und die oft unsichtbaren Grenzen, die unsere Gesellschaft durchziehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 378

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Das Buch

Alles beginnt mit einer Kopfnuss. Während Deutschland bei der WM 2006 von seinem Sommermärchen träumt, findet Vincent in denen, die ihn verprügelt haben, neue Freunde. Bald schon nennt er die beiden Brüder, raucht mit ihnen Shisha – und hockt doch jeden Abend wieder im Einfamilienhaus seiner Eltern.

Bis eines Tages aus Spiel Ernst wird: Während er sich Bräunungscreme ins Gesicht schmiert, fällt Ali nach einem Sprung aus dem Fenster ins Koma, Tarek ist nicht mehr zu erreichen und eine Realität schlägt zu, in der es Probleme gibt, die sich Vincent bisher nicht vorstellen konnte.

Ein rasanter, eindringlicher und kluger Roman über Freundschaft und Zugehörigkeit.

Der Autor

Luca Kieser wurde 1992 in Tübingen geboren. Er studierte Philosophie und Ethik sowie Sprachkunst in Heidelberg, Leipzig und Wien. Sein Debütroman Weil da war etwas im Wasser war für den Deutschen Buchpreis 2023 nominiert.

LUCA KIESER

PINK ELEPHANT

Roman

Blessing

Die Arbeit des Autors am vorliegenden Werk wurde vom Deutschen Literaturfonds e. V. gefördert. Der Autor dankt außerdem der Kunststiftung Baden-Württemberg und dem BMKÖS Österreich für die Unterstützung.

Die zitierten Songtexte sind als Destillat des jeweiligen Kapitels zu lesen und bilden rein wertschätzend einen roten Faden durch das gesamte Buch. Die Songzeilen verkörpern die jeweiligen Emotionen der handelnden Figuren, dienen dabei als Hommage und unterstreichen den hohen Stellenwert von Musik für den Protagonisten.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2024 by Luca Kieser und Karl Blessing Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Sensitivity Reading: Amani Abuzahra, Selina Shirin Stritzel

Redaktion: Muhammet Ali Baş, Matthias Teiting

Lektorat: Nora Boeckl, Silja Maehl

Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben

Umschlagabbildung: © plainpicture/Helloworld Images

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-32197-0V007

www.blessing-verlag.de

für Alain

»Bleichgesicht!«

Immer wieder rief Tarek: »Bleichgesicht!«

Und irgendwann trat Ali nach Tarek. Tarek wich aus und lachte: »Was regst du dich so auf, du bist halt weiß.« Er klatschte in die Hände. »Weiß wie Milch. Du Milchgesicht.«

»Fick dich«, Ali trat noch einmal zu, diesmal traf er.

Tarek griff nach Ali und bekam die Bauchtasche zu fassen, die über dessen Schulter hing: »Du bist halt nur zu einem Viertel Araber. Du nennst dich zwar Ali, aber –«

»Halt’s Maul«, schrie Ali und versuchte sich loszureißen. »Ich bin –«

»Ein Stück Mayonnaise bist du.«

Tarek zerrte an der Bauchtasche und sprang im Kreis um Ali. Dabei sang er: »Mayonnaise, Mayonnaise.«

Und Ali hörte auf sich zu wehren. Er stand einfach da und drehte sich mit Tarek mit. Und dann packte er plötzlich mich, riss mich zwischen sich und Tarek: »Schau dir Vince an.«

Tarek ließ die Bauchtasche los.

»Der ist so weiß, man sieht ihn nicht in der Sonne«, rief er und boxte gegen meinen Arm. »Alter, schau mal, da ist eine in der Luft schwebende Jacke.« Er boxte mich ein zweites Mal. »Was will die hier.«

»Alter, ein Geist«, kreischte Tarek und trat nach mir.

»Ich schwöre, was will der hier«, lachte Ali und trat ebenfalls zu.

Immer wieder. Und ich, ich versuchte ihren Tritten auszuweichen, ich lachte mit, lachte und hüpfte in den Schatten.

2006

STATISTISCH GESEHEN WIRD DEUTSCHLAND IN DEUTSCHLAND IMMER WELTMEISTER

Das rote Werbeplakat mit der weißen Schrift fliegt vorbei.

Meine Mutter wechselt auf den linken Fahrstreifen und schaltet hoch. Sie fährt bestimmt 20 km/h zu schnell und redet auf mich ein.

Als sie Luft holt, sage ich: »Wir waren das nicht.«

»Dann waren es eben eure Kumpels«, und ihr Monolog geht weiter. Ich starre aus dem Fenster.

Was ist mit Ali?

Tarek habe ich noch am Ende des Gangs sitzen sehen, als meine Mutter mit mir das Präsidium verlassen hat. Wahrscheinlich ist noch nicht einmal ganz klar gewesen, wie das jetzt mit seinem Pass ist. Von Ali aber habe ich seit dem Funkspruch nichts mehr gehört. Ist es da überhaupt um ihn gegangen? Ich bekomme dieses seltsame Gefühl im Bauch. Irgendwie bin ich mir sicher, dass er im Polizeifunk gemeint gewesen ist.

Die Bremsung, als wir von der Bundesstraße abfahren, holt mich zurück. Meine Mutter ist in ihrer Kindheit angekommen: »Wenn man mich von der Polizei hätte abholen müssen, ich weiß nicht, was mein Vater –«

»Dein Vater war ein Scheißnazi«, schreie ich, und sie schlägt aufs Lenkrad. Die Hupe knallt.

Jetzt hältst du aber den Mund!

Das Abblendlicht strahlt die Lavendelsträucher vor unserem Haus an, und im Auto ist es auf einmal still, so still wie noch nie. Irgendwer hat mir erzählt, dass man, wenn um einen herum alles leise ist, das Blut hört, das einem durchs Ohr pumpt. Für mich klingt es jetzt, als ob wir noch immer fahren würden, nach dem Rauschen auf der Straße. Ich wünsche mir, dass meine Mutter etwas sagt, irgendetwas über meine Zukunft oder ihren Vater. Von mir aus auch etwas über ihren Boris. Aber nur die Lüftung knackt, irgendwo im Motor knistert es.

Dann dreht meine Mutter das Licht ab, die Lavendelsträucher verschwinden, und sie steigt aus. Ich warte und starre die schwarzen Umrisse an. Ich muss an Tarek denken, der wahrscheinlich noch immer in diesem Scheißgang hockt. Ihn haben die Bullen nicht gleich seine Eltern anrufen lassen. Und selbst wenn: Irgendwie bin ich mir sicher, dass er, als sie ihm dann den Hörer hingehalten haben, nur die Arme verschränkt hat.

Meine Mutter ist bereits auf dem Weg, der durch den Vorgarten Richtung Haus führt. Ich steige aus, und neben mir blinkt der SUV auf. Ich gucke in die Scheibe, aber mein Gesicht ist nur ein dunkler Fleck, ein Fleck mit einer Nase und Haaren, die im Schein der nächsten Laterne glänzen.

Goldblond

In meinem Zimmer lege ich mein Handy neben mich auf die Bettdecke und bleibe auf der Bettkante sitzen. Ich höre, wie im Gästezimmer nebenan meine Mutter mit ihrer Schwester telefoniert. Mir gegenüber an der Wand hängt das Cover von Electro Ghetto, Bushido steht da mit gesenktem Kopf, seine Lederjacke schimmert. Daneben hängt Tupac, Oberkörper frei, über dem Bauch Thug Life tätowiert. Eine Waffe steckt im Hosenbund. In der einen Hand hält er einen Joint, mit der anderen zeigt er den Mittelfinger: Fick dich.

Das sagt er: Fick dich, Vincent.

Fick dich, weil du auf deinen Freund geschissen hast.

Fick dich, weil ihr ihn im Stich gelassen habt. Weil ihr einfach gegangen seid.

Ich nehme den Blick von Tupac und schaue in meine Hände. Das Orange, das die Handinnenflächen angenommen haben, verblasst, je länger ich in die Furchen und Rillen starre.

Ihr seid mit seinem letzten Gras abgehauen und habt ihn sich selbst überlassen. Ihr hättet auch bleiben können, dann wäre er nicht – nebenan beendet meine Mutter das Gespräch.

Eine Sekunde ist es still, dann beginnt das nächste Telefonat, und an ihrem Hallo, das viel zu laut und viel zu hoch ist, erkenne ich gleich, dass es sich jetzt um Boris handeln muss. Ihren Boris, den sie zu seinen Fototerminen begleitet und dem sie den Kaffee in einem Mehrwegbecher hinhält. Den sie aus Stuttgart abholt, wo er im Landtag sitzt, ihn dann zu irgendwelchen Veranstaltungen begleitet. Im Herbst sind nämlich Wahlen, und da will Mamas Boris dann Oberbürgermeister werden. Wofür er sie dabei genau braucht, verstehe ich nicht wirklich. Einmal hat sie mich mitgenommen zu einem Frühstück mit Arbeitslosen, und wir haben den ganzen Morgen dagestanden und Traubensaft ausgeschenkt, pur oder als Schorle, das war’s. Mein Verdacht ist, dass ihr Boris einfach irgendjemanden braucht, der ihm rund um die Uhr das Gefühl gibt, der Schlauste zu sein. Bei jeder Gelegenheit sagt meine Mutter: Ich habe darüber mit dem Boris geredet, und der Boris hat gesagt, dass. Oder sie sagt: Der Boris hat das ganz genau analysiert. Oder: Der Boris ist ja so ein Käpsele. Oder: Der ist so weit für sein Alter. Wenn ich lernen soll, sagt sie: Der Boris hat das Abitur als Jahrgangsbester gemacht. Wenn wir streiten: Der Boris hat gelernt sich zu kontrollieren. Zu meinem Vater sagt sie oft: Der Boris besitzt einen so feinen Humor.

»Der Boris, der ist sichJa für nichts zu schade«

Bevor ich höre, was sie ihm von mir erzählt, stehe ich auf und schleiche aus dem Zimmer.

Als ich an dem Durchgang zu Küche und Wohnbereich vorbeikomme, bin ich besonders leise. Der Fernseher läuft, ich kann die Füße meines Vaters auf dem Hocker vor dem Sofa liegen sehen. Dann bin ich bei der Garderobe und schlüpfe in das Klo, das hier gleich neben der Eingangstür liegt und sozusagen mir gehört, weil meine Eltern oben ihr eigenes haben. Trotzdem sperre ich ab. Erst dann knipse ich das Licht an und drehe mich zu Waschbecken und Spiegel: Meine Nase ist richtig braun. Um den Mund, auf den Wangen und an den Schläfen habe ich dunkle Flecken, manche gehen ins Orange.

Ich streiche mir das Haar aus der Stirn. Man sieht ganz genau, bis wohin ich die Creme aufgetragen habe. Ein bisschen wirkt es, als ob der Haaransatz schimmeln würde.

Ich hebe das Kinn, und dort ist es noch schlimmer. Als ob ich mein Gesicht irgendwo hineingetunkt hätte.

Ich senke das Kinn wieder und schaue mir in die Augen, diese graublauen Augen, die mir auf einmal krank vorkommen, wie die Augen eines Vampirs oder so. Was, wie ich glaube, davon kommt, dass die Haut unter den Wimpern richtig krass weiß ist. Und das, obwohl ich die Creme dort hineingerieben habe, bis mir die Tränen kamen.

Ich schließe die AugenUnd muss an Ali denken

Sami machte uns auf. Während wir aus den Schuhen schlüpften, fragte Tarek: »Ihr seid allein?«

Sami nickte nur in Richtung von Alis Zimmer und ließ sich dann wieder aufs Sofa fallen. Bis auf seine Mähne verschwand er vollständig hinter der Rückenlehne. Über den Fernseher flimmerte das Standbild eines pausierten Rennens.

»Wieso spielst du Underground?«, fragte ich im Vorbeigehen.

»Most Wanted hat Ali doch wieder verkauft«, murmelte er, dann setzten Motorengeräusche ein.

Als wir in Alis Zimmer traten, schlug uns als Erstes ein modriger Geruch entgegen. Die Vorhänge waren zugezogen, und ich brauchte einen Moment, um zu verstehen, dass hier ein furchtbares Durcheinander herrschte. Der ganze Boden war mit irgendwelchem Zeug bedeckt, der Schrank stand ausgeräumt und mit offenen Türen da. Ali selbst saß reglos auf dem Bett, in schwarzer Fila-Jogginghose und weißem Unterhemd.

Irgendwie war es unvorstellbar, dass das derselbe Junge sein sollte, der sich eigentlich ständig Sonnenblumenkerne zwischen die Zähne schob, sie im Mund knackte und sich dann ihre Schalen von der Zunge pustete. Der, wenn er keine Sonnenblumenkerne hatte, alle paar Sekunden schnalzte und dabei Spucke durch die Lücke zwischen den Schneidezähnen drückte. Der mir mit der Hand in den frisch rasierten Nacken klatschte und lachend rief: Mashallah, hundert Jahre Segen.

»Was geht«, sagte Tarek.

Ali blickte auf und sah uns einen Moment an. »Ihr müsst leise reden«, flüsterte er.

»Es ist doch nur dein Bruder da«, sagte ich.

Ali deutete nur stumm nach oben.

»Alter, was laberst du«, mischte sich Tarek ein. »Komm jetzt, wir haben nicht ewig Zeit.«

Ali zuckte zusammen, sagte aber nichts und stieg aus dem Bett. Dann kniete er sich vor dem Schrank hin, griff unter die Bodenplatte und holte den Schuhkarton vor.

»Der letzte Rest, den ich habe«, sagte er leise und nahm eine Knolle Gras und eine Packung Alufolie heraus.

Er riss ein Stück Alufolie ab, wickelte damit das Gras ein und hielt, ohne wieder aufzustehen, Tarek den Klumpen hin.

Ohne die Miene zu verziehen, zog Tarek seine Lederjacke aus und kniete sich ebenfalls hin. Er steckte den Klumpen in seine Socke. Sonst verarschten wir ihn, wenn er das machte. Heute sagte keiner was. Er stand wieder auf. Die Lederjacke behielt er unter dem Arm.

»Bleibt ihr ein bisschen?«, fragte Ali plötzlich, und es sah aus, als ob er zu lächeln versuchte.

»Geht nicht«, sagte ich und suchte Tareks Blick.

»Ist so, ich schwöre«, sagte der. »Die bringen uns um, wenn wir nicht gleich wiederkommen. Seine Schuld.« Er nickte in meine Richtung. »Dafür bist du jetzt nicht mehr der Einzige, der Stress mit O hat.«

Ali guckte wieder zu mir. Ich sah weg und betrachtete stattdessen das Zeug am Boden. Kopfhörer. Ein Spiralblock. Eine Dose Copix, die zwischen Gläsern und Tassen verteilt lag. Auf einem Teller vertrocknete eine angebissene Brotscheibe. Das meiste aber waren Klamotten. Socken und Shirts, die Jacke, die zu der Fila-Jogginghose gehörte.

»Bitte«, sagte Ali. Er hatte den Kopf wieder gesenkt.

Kurz glaubte ich, Tarek würde gleich seufzen und sagen: »Aber nur, weil du es bist.« Er hatte die Hand gehoben und betastete seine Frisur. Die Handinnenfläche blieb dabei ein paar Millimeter über seinen in Wachs getränkten Löckchen schweben.

Dann ging auf einmal alles wahnsinnig schnell.

»Du kannst ja mitkommen«, sagte Tarek.

Ali schüttete den Kopf. »Kann ich nicht«, raunte er und deutete wieder nach oben.

Worauf Tarek die Schultern zuckte, und wir nacheinander zu ihm traten. Statt einem Handschlag, berührte ich ihn kurz an der Schulter und, zack, standen wir im Aufzug.

»Kommt gar nicht klar, oder?«, meinte ich.

»Inzwischen ja normal«, sagte Tarek, und ich musste daran denken, wie Ali nachts so durchgedreht war.

Zack, waren wir wieder draußen auf dem Weg, der zwischen Block und Hallenbad hindurch Richtung Grundschule führte.

Wo sie auf uns warteten.

Die Sonne ging unter, zwischen den Platten gab es rosa und gelbe Wolken.

Ich trat nach einer Coladose, die am Wegrand lag. Sie schepperte über den Asphalt und, zack, bogen wir auf den Schulhof.

Während Tarek, zack, den Klumpen in Os Hand fallen ließ, kamen die anderen auf mich zu. Der kelb hatte ein Handy in der Hand und richtete die Linse auf mich und, zack, wurde ich von zwei anderen gepackt und zu einer Mauer geführt. Der kelb öffnete mit der freien Hand den Deckel einer Kiste.

»Rein.«

Ich stieg in die Kiste, an deren Boden Kies lag, und kauerte mich hin. Der Geruch von Salz stieg mir in die Nase. Zwischen den anderen hindurch sah ich auf der Mauer die Wodkaflasche stehen, die ich vorhin besorgt hatte. Sie war halb geleert, dann, zack, klappten sie den Deckel runter.

Und, zack, wurde es wieder hell.

Ich richtete mich auf. Fäuste prasselten auf mich ein. Ich riss die Arme über den Kopf und ging auf die Knie. Überall um mich war Gelächter. Dann traf der Deckel meinen Hinterkopf.

Wieder Nacht

Auf dem Weg zurück in mein Zimmer bleibe ich in dem Durchgang zu Küche und Wohnbereich stehen. Mein Vater ist weiter vorgerutscht, nur noch sein Kopf liegt an der Sofalehne an. Das Oberteil seines Schlafanzuges hat er so umgeschlagen, dass er mit dem Finger im Bauchnabel pulen kann. Meine Mutter sitzt auf dem Eckteil, sie muss den Kopf etwas drehen. Neben ihr liegen Telefon und Fernbedienung. Ihre Linke ruht wenige Zentimeter entfernt, jederzeit bereit.

Vielleicht sollte ich ihnen alles erzählen. Von heute Mittag, von heute Abend.

Von Ali.

Ich öffne den Mund.

Aber es geht irgendwie nicht.

Also bleibe ich einfach stehen und starre ins Bücherregal.

Zwölf frei hängende Bretter, über die ganze Wand, Erle, geölt. Nur in den unteren vier Brettern gibt es eine Lücke, wo der Fernseher hängt. Gerade bleibt ein BMW am Straßenrand stehen. Zwei Tatort-Kommissare steigen aus, überqueren die Straße, öffnen das Gatter zu einem Vorgarten. Einer drückt den Finger auf eine Klingel.

»Du gehst morgen nicht in die Schule«, sagt mein Vater. »Du gehst nicht raus. Du bleibst daheim.«

»Willst du dich nicht zu uns setzen?«, fragt meine Mutter und legt Fernbedienung und Telefon auf ihren Schoß.

Ich weiß nicht, ob ich will. Vielleicht sollte ich für immer hier stehen bleiben, zwischen Flur, Küche und Wohnbereich. Aber da steige ich schon über die ausgestreckten Beine meines Vaters, greife nach einem Kissen und setze mich.

Während eine Frau weint, schwankt das Bild. Nach einem Schnitt hat sie aufgehört und ist von der Seite zu sehen, im Hintergrund ein von Licht durchfluteter Raum. Sie presst eine Hand, die ein Taschentuch hält, gegen ihren Mund.

»Und wie lange darf ich nicht in die Schule?«, frage ich.

»Sehen wir dann.«

Ich lege das Kissen so vor meinen Bauch, dass ich meine Unterarme dahinter schieben kann. Das Gesicht wende ich so weit wie möglich von meinem Vater ab.

Übermorgen sind wir jedenfallsZum Abendessen bei deiner Tante

Das Tatort-Fadenkreuz flammt auf, der Abspann setzt ein, und meine Mutter beginnt zu zappen. Als sie die Regionalsender durchhat, reicht sie meinem Vater die Fernbedienung. Der schaltet zurück auf einen Sender, der eine Zusammenfassung des Gruppenspiels Spanien gegen Tunesien bringt, und legt die Fernbedienung auf seinen Bauchnabel. Meine Mutter steht auf und nimmt das Telefon mit.

Während der überraschende Führungstreffer von Tunesien gezeigt wird, muss ich daran denken, wie ich letzte Woche hier mit meinem Vater das Spiel Deutschland gegen Polen geschaut habe. Er hatte darauf bestanden. Ich sah lustlos zu, wie Klose den Ball am Tor vorbeiköpfte, wie Podolski knapp vorbeischoss, ich begann erst mitzufiebern, als es in der Schlussphase noch immer unentschieden stand. Bei dem Freistoß nach der gelb-roten Karte gegen Polen hielt ich das erste Mal die Luft an. Dann ging es los, dass der polnische Torhüter im Minutentakt parieren musste. Und als die Deutschen schließlich in der neunzigsten Minute erst zweimal gegen die Latte ballerten und dann ein Tor wegen Abseits nicht zählte, lachte ich triumphierend auf. Mein Vater sah mich von der Seite an und sagte: »Schluss jetzt. Wir dürfen gegen jeden verlieren, nur nicht gegen Polen.«

Noch bevor er zu Ende gesprochen hatte, fiel das nächste Tor für Deutschland.

Was seither im Turnier passiert ist, habe ich nicht wirklich mitbekommen. Deutschland ist fürs Achtelfinale qualifiziert, aber noch laufen die Vorrundenspiele, wie zum Beispiel dieses hier.

Plötzlich fällt mir ein, wie der eine der beiden Bullen im Auto meinte, dass er das Spiel eigentlich sehen wollte. Es war der, der mir so bekannt vorkam. Ich überlege, wo ich ihn schon mal gesehen haben könnte, aber kein Polizist, mit dem ich je zu tun hatte, trug eine Glatze.

»Und was ist mit deinem Gesicht passiert?«, reißt mich mein Vater aus den Gedanken.

»Weiß nicht«, sage ich und drehe das Gesicht so weit von ihm weg, dass ich unmöglich noch in den Fernseher sehen kann. Ich nagle meinen Blick im Bücherregal fest und lese die Wörter, die ich schon Hunderte Male gelesen habe. Siddharta. Der Alchimist.

Der Seele dunkle Pfade

Als ein Auto unsere Straße hinauffährt, fällt durch die Schlitze im Rollladen Licht an die Decke, huscht ein Stück weiter und verlischt. Ich liege auf dem Rücken, schließe die Augen, aber öffne sie gleich wieder. Wie Ali bei sich im Zimmer auf dem Bett sitzt und zu Tarek und mir aufschaut, dieser Blick hat sich in meine Erinnerung gebrannt – wenn ich mit offenen Augen in mein dunkles Zimmer hinaufstarre, habe ich es nicht so deutlich vor mir.

Gedämpft dringt der Ton des Fernsehers durch die Tür. Mein Vater hat nun auch begonnen zu zappen. Immer wieder ist Herbert Grönemeyers Hymne auf die WM zu hören, diese Trommeln, die irgendwie afrikanisch klingen sollen. Ich drehe mich auf die Seite und betrachte auf dem Nachttisch die Umrisse meines blauen Karl-Kani-Geldbeutels, meines Handys und daneben, matt schimmernd, den Stein aus Glas, den wir von Liam bekommen haben.

Dann endlich verstummt der Fernseher. Ich höre erst den Lichtschalter, einige Augenblicke später das Klicken, mit dem der Strom im Wohnbereich abgedreht wird. Ich wende den Kopf von der Tür ab und schließe die Augen, aber mein Vater bleibt schon lange nicht mehr vor meinem Zimmer stehen. Kein rascher Blick auf seinen Jungen. Keine vorsichtig geöffnete Tür. Kein Licht, das auf mein schlafendes Gesicht fällt.

Er geht ins Bad. Ich höre den Wasserhahn. Dann ist es still.

Gerade als ich mich frage, ob ich mich verhört habe und er längst hochgegangen ist, höre ich die Klospülung, gleich danach noch mal den Wasserhahn. Dann seine Schritte auf der Treppe. Mein Puls beschleunigt sich.

Langsam zähle ich bis zehn.

Ich ziehe das Feuerzeug aus dem Spalt zwischen Wand und Nachttisch, nehme Handy und Geldbeutel und schlage die Decke zurück. Um den Rollladen geräuschlos zu heben, muss ich vorsichtig immer stärker drücken. Als ich ihn zur Hälfte angehoben habe, lasse ich erst eine, dann die andere Hand los. Ich öffne das Fenster und klettere aufs Fensterbrett. In der Hocke drehe ich mich um – und stoße mit meinem Hinterkopf gegen den Rollladen.

Es scheppert.

Ich halte den Atem an und lausche ins Haus. Ich traue mich nicht einmal, den Blick von der Deutschlandfahne zu nehmen, die im Garten unserer Nachbarn steht. Schlaff hängt sie am Mast. Auch die Äste des Baumes, der hinter der Fahne in den Nachthimmel ragt, bewegen sich nicht.

Diesmal zähle ich bis sechzig, dann gleite ich vom Fensterbrett.

Ich lande in dem Streifen aus Kieseln, der zwischen Gartenhecke und Wand einmal ums Haus führt. Die Steine sind angenehm kühl. Ich setze jeden Schritt vorsichtig, teste mit den Zehen, ob sich der Kiesel bewegt, verlagere erst dann das Gewicht. Alle paar Schritte muss ich an einem Lavendelstrauch vorbei. Die stehen rings ums Haus, weil sie die Fassade schützen sollen.

Du fühlst, du träumstDu fühlst, du glaubst, du fliegstDu fliegstDu fliegst*

Meiner Mutter hat nichts Besseres passieren können als mein Vater. Das sagt sie so, seit ich mich erinnern kann. Und meine Tante, ihre Schwester, sagt immer, im Traum hätte sie nicht gedacht, dass meine Mutter so einen abbekommt. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass alle in ihrer Familie zuvor Bauern waren, Bauern und Metzger, und irgendwann gab es den Besitzer eines Schlachthofes. Das war mein Opa, ein kleiner, runder Mann, der nach dem Krieg nur noch einen Arm besaß – und eben seine zwei Töchter, von denen eine einen gelernten Mechatroniker heiratete und die andere, meine Mutter, es schaffte, sich in einen Studenten zu verlieben.

Der Student war dabei nur auf den ersten Blick ein Student. Seine Eltern waren Beamte. Sie hatten ihr ganzes Leben lang, wie mein Vater immer erzählte, Briefmarken abgeleckt und waren, wie er hinzufügte, um mich zum Kichern zu bringen, maulfaul – wo das doch ein Widerspruch war, Briefmarken ablecken und maulfaul sein.

Ich kann mich an die Eltern meines Vaters nur erinnern, wie sie auf einem hellbraunen Sofa saßen, während in einem riesigen Röhrenfernseher Tennis lief, Skispringen oder Formel 1, und wie sie mich, egal von wem ich erzählte, fragten: »Mo kahrt der na?«

Sie klangen, als hätten sie keine Kraft im Kiefer.

»Wo dein Freund herkommt«, übersetzte meine Mutter.

»Aus dem Kindergarten«, sagte ich.

Und sie winkten ab.

Es gab trockenes Gebäck, Grapefruitsaft, und im Vorzimmer standen auf dem Schuhschrank die kleinen Kissen, die zum Befeuchten der Briefmarken da waren.

Als sie starben, begann mein Vater gerade seinen Facharzt. Mein Onkel, der Mechatroniker, fuhr Reisebus. Und weil keiner von beiden eine Metzgerei übernehmen wollte, verkaufte mein anderer Opa und behielt nur ein paar Anteile vom Schlachthof, gerade so viel, dass er meiner Mutter am Ende genug vererbte, damit sie ein Haus bauen konnte. Ein kleines Haus, zumindest im Vergleich zu den Villen hier in der Siedlung. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist vor allem das Grundstück teuer gewesen.

»Na ja«, hatte mein Onkel gesagt. »Universitätsstadt halt.«

Dafür hat man von hier einen Blick über die Altstadt.

Und es ist ruhig.

Und Ruhe, dasIst das Wichtigste

Ich spähe um die Hausecke. Die Straße liegt verlassen da. Es ist zwar jede zweite Laterne abgeschaltet, aber ausgerechnet an der Grenze zwischen unserem Grundstück und dem der Nachbarn steht eine, die brennt. Sie wirft ein gelbes Licht über das Stück Rasen vor unserem Haus und auf die Einfahrt, in der unsere beiden Wagen stehen.

In letzter Zeit haben meine Eltern manchmal Streit, wer welchen nimmt.

»Wie sieht das denn aus!«, regt sich meine Mutter dann auf.

Mein Vater sagt etwas wie: »Der hat doch einen viel besseren Verbrauch.«

»Es geht darum, wie es aussieht«, sagt meine Mutter genervt.

»Ich dachte, dein Boris fährt nur Rad.«

»Doch nicht nach Stuttgart.«

»Ich verstehe gar nicht, warum du ihn dahin fahren musst.«

Wenn ich frage, worum es eigentlich geht, erklärt mir meine Mutter, dass es zum Beispiel meinen Schulbus nur wegen ihrem Boris gibt: »Der hat das vorangebracht vor Jahren, als er noch studiert hat.«

Mein Vater verdreht die Augen und geht. Und damit bleibt es dann dabei: Der silberne VW Touran ist so etwas wie das Familienauto, das meine Mutter benutzt. Mein Vater nimmt den kleinen, weißen BMW, um in die Klinik zu fahren.

Ich brauche keine zwei Sekunden, dann bin ich quer über den Rasen bis zur Einfahrt gehuscht und habe mich in den Schatten zwischen den beiden Autos geduckt. Ich kauere mich hin, lege Handy und Feuerzeug ab und schlage meinen Geldbeutel auf.

Als der eine Bulle ihn vorhin durchsucht hat, ist ihm nichts aufgefallen. Und auch ich muss kurz tasten, bis ich unter dem Stoff die längliche Form spüre. Millimeter um Millimeter schiebe ich sie durchs Futter, bis schließlich ihre Spitze in der aufgeplatzten Naht erscheint. Vor vielen Wochen habe ich sie hier hineingezwängt, sie ist noch aus meiner allerersten Packung.

Nachdem ich sie herausgezogen habe, halte ich sie hoch. Im Schein der Laterne sieht ihr Rosa irgendwie grau aus. Der Ring, der markiert, wo der Filter beginnt, ist zerknittert. Der kleine goldene Elefant daneben glänzt matt. Und vom tausendmal auf ihr draufsitzen, ist sie flach wie ein Stück Karton.

Vorsichtig streiche ich sie in Form. Dann richte ich mich kurz auf, um die Straße hinauf- und hinunterzusehen, setze mich mit Blick auf die gegenüberliegende Straßenseite und klemme mir die Zigarette zwischen die Lippen.

Vanille

Schon nach ein paar Zügen schmecke ich das Aroma kaum noch. Mir ist ein wenig schummrig, und ich nehme einen Arm nach hinten, um mich abzustützen.

Durch eine Lücke zwischen den Häusern sehe ich die Hochhäuser, die auf der anderen Talseite stehen. Tagsüber zeichnen sie sich deutlich ab, jetzt scheinen sie über dem Lichtsmog der Altstadt zu schweben. Ich glaube, das Hallenbad zu erkennen. Es ist komplett verglast und nachts beleuchtet. Dahinter liegt unsere Schule. Und rechts davon müssen zumindest ein paar von den Lichtpunkten zu dem Hochhaus gehören, in dem Tarek im fünfzehnten und Ali im vierten Stock wohnen. Aber es ist schwer, die Lichter zuzuordnen, die Platten stehen eng und gehen ineinander über.

Ich lege den Kopf in den Nacken, bis sich der Schatten unseres Daches in mein Sichtfeld schiebt.

Der vierte Stock, das ist mehr als doppelt so hoch.

Ich puste dem Dach, hinter dem auf der straßenabgewandten Seite meine Eltern schlafen, Rauch entgegen. Dann beginnen sich die Sterne und das Dach zu drehen. Ich ziehe noch einmal und drücke die Kippe in eine Rille des Autoreifens neben mir.

Bevor ich wieder zu meinem Fenster zurückschleiche, nehme ich mein Handy und öffne das Adressbuch, gebe T ein, und eine Liste aus zwei Namen erscheint. Ich klicke nach unten, und für einen Augenblick kommt es mir wie das Normalste der Welt vor, jetzt einfach Tobi anzurufen. Obwohl es mitten in der Nacht ist. Und obwohl wir seit Wochen, seit der Gerichtsverhandlung, kein Wort mehr gewechselt haben. Dann drücke ich wieder nach oben.

Dreimal habe ich es bei Tarek probiert: Als meine Mutter mich beim Auto hat stehen lassen. Dann fünf Minuten später in meinem Zimmer. Und vorhin, bevor ich ins Bett gegangen bin. Vielleicht haben die Bullen ihn über Nacht dabehalten – sage ich mir und weiß im selben Moment, dass das Bullshit ist. Es hat vielleicht eine halbe Ewigkeit gedauert, bis sie gecheckt haben, dass er im Pass seiner Eltern miteingetragen ist, aber jetzt ist er längst daheim. Und aus irgendeinem Grund geht er nicht ran.

Und irgendwie ist das schlimmer als das mit Ali. Das Loch in meinem Bauch ist gerade vor allem da, weil Tarek nicht rangeht. Weil er nicht zurückruft. Und weil ich nicht weiß, warum.

Als ob ich damit etwas gutmachen könnte, lösche ich das T und gebe ein A ein. Ein paar Sekunden starre ich den Namen an und versuche irgendetwas zu fühlen, dann drücke ich den grünen Knopf und presse mir das Gerät ans Ohr.

Es knistert.

Alis Stimme ist zu hören: »Ja?«

Im selben Augenblick setzen Tareks und mein Gelächter ein.

»Mailbox, du Opfer!«, rufen wir.

Und es piepst.

WIE LANGE ES HER IST

Dass mein Vater Abend für Abend einen Sessel in mein Zimmer schob, sich hineinsetzte und die Füße aufs Bett legte.

Damals hing noch nichts an der Wand, kein Bushido-Poster und kein Tupac. Im Zimmer lag Lego, neben der Stereoanlage stand eine lange Reihe mit Kassetten, und im Regal stapelten sich Brettspiele und Bücher.

Und während ich dann der Stimme meines Vaters lauschte, fuhr ich mit der Fingerkuppe über die Tapete, fuhr zwischen den kleinen Knubbeln hindurch, über die Hügel und unter meinem Finger wurden sie zur Insel Lummerland. Bald schon spürte ich, wie durch die Tapete der Rauch aus Lukas’ Stummelpfeife und die Dampfwölkchen seiner Lokomotive hindurchdrückten. Und dann stachen wir mit ihm, mit Jim und Emma in See, pflückten Meerbirnen und Seegurken. Ich sah die durchsichtigen Bäume von Mandala, lief über die Brücken aus Porzellan und aß die vielen Reisgerichte, die uns der kleine Ping Pong brachte.

Und wie lange es her ist

Dass ich, nachdem mein Vater aus dem Zimmer geschlichen war, aus dem Bett nach der Tür fasste, sie aufstieß und raunte: »Papa.«

Immer wieder: »Papa.«

Bis er mich endlich hörte und sich zu mir setzte.

»Ich habe«, flüsterte ich und wusste nicht weiter.

»Tut dir etwas weh?«, fragte er.

»Etwas im Bauch«, sagte ich.

Er legte zwei Finger auf meinen Bauch: »Da?«

»Ich weiß nicht«, sagte ich.

»Tut es hier weh?«

Ich schüttelte den Kopf.

»Und hat es«, überlegte er, »hat es eine Farbe?«

»Es ist schwarz«, sagte ich. »Und es ist kalt. Es ist«, plötzlich wusste ich, wie es war, »wie bei den schwarzen Felsen.«

Dort war die Sonne kaum mehr als ein violetter Fleck an einem schwarzen Himmel, und rechts und links vom Weg gähnten Abgründe, die man aus der Lokomotive nicht sehen konnte, weil die Felsen so schwarz waren, dass sie jedes bisschen Helligkeit verschluckten.

»Schwarze Felsen?«, fragte mein Vater.

»Bei Jim Knopf, erinnerst du dich nicht mehr?«

»Ach so«, sagte mein Vater, »natürlich. Es ist ein wenig her, dass wir das gelesen haben.«

Er legte seine Hand flach auf meinen Bauch.

»Ist es so besser?«

Seine Hand war warm, und irgendwie deckte sie das zu, wofür ich keinen Namen hatte.

Eine Weile waren wir still.

Dann sagte ich: »Es ist ein bisschen wie ein schwarzes Loch.«

Und wie lange es her ist

Dass ich im Bett lag, in meinen Bauch hineinlauschte und dabei an dem Knopf an meinen Boxershorts herumspielte. Dass ich eine Hand unter den Bund schob und es am Handgelenk spannte. Dass in den Leisten Schweiß klebte. Dass ich ihn mit den Fingern wegwischte und etwas geschah, das ich vom Duschen kannte.

Ich wusste, warum es den Knopf gab, meine Mutter hatte es mir erklärt.

»Damit du im Winter«, hatte sie gesagt, »wenn du dir das Unterhemd in die Hose gestopft hast, nur den Reißverschluss von der Hose und den Knopf aufmachen musst.«

Dann erzählte sie mir von den Unterhosen meines Opas, die alle einen Schlitz besaßen, weil er mit nur einem Arm keinen Knopf mehr aufbekam.

»Warum eigentlich?«, fragte ich.

»Weil man dafür zwei Hände braucht«, sagte sie.

»Nein, ich meine, warum der Opa eigentlich nur noch einen Arm hatte.«

»Das weißt du doch«, sagte sie. »Den hat er im Krieg gelassen.«

»Aber wie?«, fragte ich.

»Wie meinst du?«

»Wie genau?«

»Das weiß ich nicht.«

»Hat er auf wen geschossen, und der hat dann zurückgeschossen?«

»Vincent, das weiß ich nicht.«

»Glaubst du, er hat wen getötet?«

»Eine gute Frage«, sagte sie. »Das habe ich mich nie gefragt.« Dann strich sie mir über den Kopf und löschte das Licht.

Fragte ich meine Tante, sagte die immer nur: »Über so etwas hat dein Opa nie geredet.«

»Mama sagt, ihr habt ihn nie gefragt.«

»Er hat nichts erzählt, wir haben nicht gefragt. Wo ist denn da der Unterschied?«

Erst ihr Mann, mein Onkel, nahm mich irgendwann mit in seinen Hobbyraum zu seiner Modelleisenbahn. Und während wir seine neue Lok ausprobierten, erzählte er mir dann, wie tapfer mein Opa gewesen war.

Doch dann brachEine neue Zeit an

Sie begann an der Bushaltestelle beim Einkaufszentrum, im Wartehäuschen mit den zerkratzten Scheiben. Gerade noch hatten wir in der Klasse Fasching gefeiert, und ich nahm als Herr der Diebe auf der Sitzbank Platz, in schwarzem Mantel und mit einer Maske aus Venedig. Während Tobi sein Jack-Sparrow-Outfit im Rucksack verstaute, tat ich so, als würde ich die beiden, die von der anderen Straßenseite zu uns rüberguckten, nicht sehen. Der eine war groß und irgendwie schlaksig. Der Kleinere hatte eine Packung in der Hand und schob sich die ganze Zeit etwas in den Mund.

Auf dem Weg von der Schule hierher hatten Tobi und ich über die WM geredet, die im Sommer stattfinden würde. Tobis Vater arbeitete für T-Mobile und hatte Karten für das Spiel um Platz drei bekommen. Es würde in Stuttgart gespielt werden, und wir überlegten, wie wir seinen Vater dazu bekamen, dass ich mitkommen durfte.

»Wir kriegen das schon hin«, sagte Tobi und zog den Reißverschluss zu.

Dann setzte er sich neben mich und fragte: »In welche bist du denn jetzt eigentlich?«

Ich schwieg.

Er meinte, in welches Mädchen ich verliebt wäre. Seit ein paar Wochen fragte er mich das die ganze Zeit und erzählte mir dann jedes Mal, in wen er selbst gerade verliebt war und in wen er nur deshalb verliebt war, weil er es gern mit ihr machen würde, und am Ende zählte er noch die Mädchen auf, mit denen er es auf keinen Fall machen wollte.

Dann fragte er mich wieder: »Komm schon, in welche bist du?«

»In keine«, sagte ich.

»Du kannst es schon zugeben.«

»Wirklich.«

»Du traust dich nur nicht.«

»Doch.«

»Jeder ist in eine.«

»Ich nicht.«

»Dann bist du –«

»Vielleicht«, unterbrach ich ihn, »vielleicht ein bisschen in Nadine.«

Nadine

Ich war im Badezimmer und hatte geduscht. Gerade hatte ich meine Kleider von dem Stuhl neben der Badewanne genommen, als ich bemerkte, dass die Tür offenstand und ich quer durch den Flur in mein Zimmer sehen konnte. Und dort stand Nadine und sah mich an. Ich schlug die Badezimmertür zu, aber Nadine war bereits losgegangen und öffnete die Tür wieder, bevor ich sie hätte verriegeln können. Ich sank rückwärts auf den Stuhl, sie kam auf mich zu, und ich erwachte mit einem Loch, wie ich es noch nie im Bauch gehabt hatte.

Ein bisschen fühlte es sich wie Hunger an, gleichzeitig wollte ich nie wieder essen.

An diesem Morgen setzte ich mich im Bus ganz nach vorn. Nadine stieg immer bei der ersten Tür ein. Aber obwohl der Platz neben mir frei war, blieb sie beim Fahrer stehen.

Aber die hatKeine Titten

»Und überhaupt«, sagte Tobi. »Die ist eklig dünn.«

Ich wollte sie verteidigen und öffnete den Mund, bekam aber kein Wort heraus. Auf einmal war das Loch da. Oder ich bemerkte in diesem Moment, dass es da war, in meinem Bauch. Die ganze Zeit schon. Seit wir an der Bushaltestelle saßen und ich aus den Augenwinkeln die beiden Jugendlichen auf der anderen Straßenseite beobachtete. Jetzt machte es sich groß, und ich wusste plötzlich, dass etwas nicht mehr stimmte.

Ich sah auf, und unsere Blicke trafen sich. Ich nickte, als ob ich die beiden kennen würde, und merkte, noch während ich es tat, dass es danebenging.

Vielleicht hatte der Schlaksige vorhin gesagt: »Siehst du die beiden da drüben?«

Und der Kleine hatte gefragt: »Wieso, was ist mit denen?«

»Der verarscht mich immer.«

»Welcher? Der Blonde?«

»Der lacht über meinen Bart.«

»Sieht ja auch scheiße aus.«

»Halt die Fresse.«

»Ich mach ja nur Spaß.«

»Der sagt Hitler zu mir, dieses Opfer.«

Und vielleicht sagte der Kleine gerade: »Wir gehen da jetzt hin.«

Er stopfte die Packung Sonnenblumenkerne in die Tasche seiner Trainingsjacke.

»Und dann?«, fragte der Schlaksige.

Aber sein Freund war bereits losgegangen.

Blick nach links den Nordring rauf, Blick nach rechts den Nordring runter, dann nichts und niemanden mehr im Blick als uns.

»Ali!«

Und das war das erste Mal, dass ich Alis Namen hörte, als er schon auf dem Mittelstreifen stand, noch ein Auto vorbeiließ und dann auf Tobi und mich zukam.

Tobi neben mir stand auf. Als er einen Schritt vor machte, stand auch ich auf und trat vor.

»Lasst uns in Ruhe«, sagte er. »Wir wollen nichts mit euch zu tun haben.«

Ali ignorierte ihn und baute sich vor mir auf. Ich war ein bisschen größer, er sah mir von unten in die Augen, auf seiner Stirn lag eine Falte, als ob ihn etwas anstrengte: »Was hast du für ein Problem mit ihm?«

Ohne mich aus den Augen zu lassen, zeigte er hinter sich, wo der andere, der Schlaksige, noch über die Straße auf uns zu kam.

Ich spürte, wie Tobis Arm sich zwischen uns schob.

»Lass ihn in Ruhe«, sagte Tobi.

»Verpiss dich«, sagte Ali und schob Tobis Arm weg. »Du gehst mir voll auf die Nerven.« Er machte einen Schritt auf mich zu.

»Deine Mutter kann einem nur leidtun«, hörte ich Tobi.

»Was für ein Scheiß war das über meine Mutter?«, Ali drehte sich zu ihm.

»Hey«, sagte ich. »Wir haben euch nichts getan.«

Und da war er wieder bei mir, machte noch einen Schritt auf mich zu: »Du hast nichts getan?«

Ich spürte die Bank in den Kniekehlen.

»Wirklich nichts?«

»Ali, komm schon«, rief der Schlaksige. »Khalas!«

Und dann hörte ich Tobi, leiser als eben, dennoch deutlich: »Scheißasylanten.«

Kopfnuss

Es hörte einfach nicht auf. Immer mehr Blut quoll aus meinen Nasenlöchern. Ich drückte mir die Hand ins Gesicht und stolperte Tobi hinterher, der mit gezücktem Säbel zurück Richtung Schule marschierte. Um meinen Hals baumelte die Maske. Erst auf der Treppe, die durchs Einkaufszentrum führte, wurde Tobi langsamer.

»Ich hol dir hier irgendwo Tücher«, sagte er.

»Okay«, nuschelte ich durch meine Hand hindurch.

»Halt mal.«

Er drückte mir seinen Säbel in die freie Hand. Ich legte meinen Kopf in den Nacken und sah durch die Finger hindurch an die Decke.

Tobi hatte mich direkt unter einer Kamera stehen lassen. Nachdem im vergangenen Sommer das gesamte Einkaufszentrum abgebrannt und es dann wieder aufgebaut worden war, hingen überall welche.

Ich fühlte, wie mir jetzt das Blut in den Rachen rann, und als ich schluckte, schmeckte ich es auch, Metall, irgendwie süßlich.

Ich nahm die Hand vom Gesicht und trat aus dem überdachten Bereich. Der Himmel war von einer gleichmäßigen Wolkendecke bedeckt. Ich schluckte wieder.

»Hier«, sagte eine Männerstimme neben mir, und ich spürte eine Hand an meiner Hand, die mir etwas gab.

»Nimm das in den Nacken«, sagte der Mann. »Dann hört es gleich auf zu bluten.«

Ich konnte ihn nicht richtig erkennen, sah nur dunkle Haare, die in alle Richtungen abstanden, und eine Brille. Dann begriff ich, dass er mir ein Kühlpad gegeben hatte, das in ein Tuch eingeschlagen war.

»Danke«, murmelte ich und schob es mir in den Nacken.

»Pass auf«, sagte im selben Moment Tobi und legte mir einen Haufen Klopapier aufs Gesicht, so viel, dass ich nichts mehr sah. Mit der Hand, in der ich den Säbel hielt, griff ich danach. Tobi nahm ihn mir ab, und noch bevor ich den Berg Papier hätte ordnen können, hatte er mich schon an der Schulter gefasst und führte mich weg.

»Bring mir das Pad irgendwann wieder«, hörte ich den Mann.

Dann kam Tobis erstes Kommando: »Links.«

»Achtung Pfosten.«

»Rechts.«

»Bordstein.«

Und irgendwann: »Was sagen wir?«

»Wieso?«

»Wir haben ja auch Sachen zu ihnen gesagt.«

»Sie haben uns geschlagen.«

»Du hast auch geschlagen.«

»Ich habe ihn wegschieben wollen.«

»Trotzdem.«

»Also?«

»Brauchen wir ja alles nicht zu sagen.« Tobi blieb stehen. »Wir sagen einfach, sie haben Stress gesucht und uns dann geschlagen. Einfach so.«

»Und wenn sie was anderes sagen?«

Ich nahm das Klopapier weg und sah Tobi an.

Es hatte aufgehört zu bluten.

Wenn Aussage gegen Aussage stehtGlaubt man uns

Irgendein Lehrer brachte uns ins Lehrerzimmer. Dort bildete sich eine Traube um uns. Tobi erzählte wieder und wieder, was geschehen war, während ich nur dastand und versuchte das Blut von der Maske zu reiben. Dann kam die Schulleiterin und nahm uns mit in ihr Büro. Hier untersuchte ein Sportlehrer meine Nase, und nachdem er Entwarnung gegeben hatte, sollten wir unsere Eltern anrufen.

»Mein Vater hat Dienst bis zum Abend.«

»Er ist am Klinikum, richtig?«, fragte die Schulleiterin.

»Ja.«

»Und deine Mutter?«

»Wir können es versuchen«, sagte ich und rief zu Hause an.

Dann probierte ich es auf ihrem Handy und dann wieder auf dem Festnetz. Schließlich gab ich auf und erklärte der Schulleiterin, wo meine Mutter wahrscheinlich war.

Während ich redete, zog sie die Augenbraue hoch. Sie fragte: »Unser nächster Bürgermeister?«

Ich zuckte die Achseln. Ich nickte.

Sie sah mich einen Moment an. Dann drehte sie sich zu Tobi: »Deine Mutter kann Vincent doch bestimmt nach Hause fahren.«

»Gar kein Problem«, sagte Tobi.

Als wir das Schulgebäude verließen und Richtung Parkplatz gingen, bemerkte ich, dass ich noch immer das Kühlpad in der Hand hielt.

»Das muss ich noch zurückgeben«, sagte ich.

»Hast du das nicht von der Schule?«, fragte Tobis Mutter und band sich ihren Zopf neu.

»Von so einem Mann im EKZ«, sagte Tobi.

Sie schaute mich einen Moment an und sah dabei so aus wie vorhin die Schulleiterin, als ich Boris erwähnt hatte. Sie nahm mir das Kühlpad aus der Hand.

»Papperlapapp«, sagte sie. »Schaut, dass ihr ins Auto kommt. Wir halten bei Mäcki.«

BigMacChicken McNuggetsPommesSprite

Daheim war es still.

Ich zog mein Kostüm aus und wusch mir anschließend das Gesicht. Das Telefon läutete, wahrscheinlich meine Mutter, oder mein Vater. Ich sprang aus dem Bad und durch den Flur in den Wohnbereich, wo auf der Kommode das Telefon in seiner Ladestation stand. Auf halbem Weg durchzuckte es mich: Sie wussten noch gar nicht, was passiert war. Ich hatte keine Nachricht hinterlassen, wieso sollten sie also anrufen?

Mit einem seltsamen Gefühl griff ich nach dem Hörer und meldete mich mit unserem Nachnamen.

Es knisterte – dann war da eine Stimme, die kratzte und leierte und einem Mann gehören musste, einem dicken Mann, der zwischendurch schnaufte. Und vielleicht seinen Namen gesagt hatte, aber sich jetzt bereits erklärte. Als ich ihn wieder verstand, sagte er gerade: »Dass dich mein Junge geschlagen hat.«

Ich erstarrte, schlagartig war das Loch da.

»Du bist doch Vincent«, sagte er.

»Ja, aber«, sagte ich.

»Hör zu, er wird das nicht wieder tun. Es tut ihm leid, und er wird das nicht wieder tun. Verstehst du das?«

Ich öffnete den Mund, bekam aber kein Wort heraus.

»Hallo?«

»Doch, ja«, krächzte ich.

»Hast du was zum Schreiben?«

Ich sah auf den Notizblock, auf dem meine Mutter beim Telefonieren herumkritzelte.

»Ich gebe dir meine Nummer. Wenn er das wieder tut, rufst du mich an.«

»Ja.«

»Sofort rufst du mich dann an. Und die Nummer gibst du auch deinen Eltern.«

»Ja.«

»Sagst du ihnen bitte, dass sie mich zurückrufen?«

»Ja.«

»Sie können mich immer anrufen, egal wann. Auch in der Nacht.«

»Okay«, sagte ich, und er begann seine Nummer zu diktieren.

Ich starrte auf ein schwarzes Loch aus Kugelschreiberkreisen und sagte Ja und Okay, bis er sich schließlich verabschiedete und auflegte. Dann war da nur noch das Tuten der unterbrochenen Leitung in meinem Ohr.

Und ich konnte den Blick einfach nicht von dem Loch nehmen. Mit jedem Tuten blähte es sich weiter auf. Es wuchs.

Glück gehabt

»Die ist nicht gebrochen.« Mein Vater klang fast ein wenig enttäuscht, er ließ meine Nase los.

»Habe ich doch gesagt«, sagte ich. »Es ist eigentlich nichts passiert.«

»Das ist nicht nichts«, sagte meine Mutter und legte die Maske auf den Tisch. Mein Vater stand auf und verschränkte die Arme.

»Der Vater von einem der beiden hat vorhin noch angerufen«, sagte ich und schlug den Blick nieder.

»Hier hat wer angerufen?« Mein Vater klang plötzlich schrill.

Er atmete ein und aus, dann sagte er es noch mal, ruhiger: »Hier hat wer angerufen?«

»Also, ich glaube«, begann ich.

Aber mein Vater unterbrach mich: »Der Vater von einem?«

»Glaube ich.«

»Und woher zum Teufel hat der unsere Nummer?«

»Weiß ich doch nicht.«

Jetzt war auch ich lauter. Was konnte ich denn dafür?

Was konnte ich dafür, dass er angerufen hatte? Was konnte ich dafür, dass wir den beiden über den Weg gelaufen waren? Ich zitterte.

»Er hat sich ja nur entschuldigt bei mir«, sagte ich viel zu laut. »Und bei euch wollte er sich genauso entschuldigen.«

Meine Eltern sahen mich an.

»Er wollte seine Nummer dalassen«, fügte ich leiser hinzu.

»Vergiss es!«, rief mein Vater. »Dass ich zurückrufe, würde dem so passen.«

Ihm bebte der Unterkiefer.

»So einfach kommen mir die kleinen Paschas nicht davon.«

»Ich war ja schon immer dagegen, dass wir im Telefonbuch stehen«, sagte meine Mutter.

»Als ob solche Leute ein Telefonbuch besitzen«, schnaubte mein Vater, marschierte zum Telefon, riss es aus der Ladestation und verschwand damit im Gästezimmer.

Meine Mutter griff nach meiner Hand. Ich zog sie weg.

Wir hörten meinen Vater einen Bekannten begrüßen.

»Wenn er noch mal anruft«, sagte meine Mutter, »legst du am besten gleich wieder auf.«