Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- E-Book-Herausgeber: AcatosHörbuch-Herausgeber: Acatos-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Plötzlich Sommer Der Protagonist Jean Degrange erzählt einer Journalistin, die für ihr Magazin über Schicksale berichtet, seine Lebensgeschichte. In Frankreich aufgewachsen, früh seiner Wurzeln durch die Ehescheidung der Eltern beraubt, schlägt er sich im für ihn fremden Deutschland durch. Er studiert Grafik-Design und macht sich selbstständig. Beruflich erfolgreich, avanciert er zu einem unausstehlichen Vorgesetzten und echten Workaholic. Durch mehrere Schicksalsschläge verliert Degrange fast alle Menschen, die ihm ans Herz gewachsen sind, auch mit der Liebe hat er kein Glück und so kommt er emotional an die Grenzen des Erträglichen. Dem trostlosen Alltag entflieht Degrange durch seine Leidenschaft, den Motorsport. Im Laufe der Interviews mit der Journalistin erfährt er, dass diese privat in die Falle eines Betrügers geraten ist. Degrange versucht ihr zu helfen und gerät in turbulente Ermittlungen. Die Begegnung mit einem sonderbaren Unbekannten gibt ihm weitere Rätsel auf und verändert sein ganzes Leben. Auf dem Hintergrund seiner traumatischen Lebenserfahrungen entwickelt sich ein temporeicher Krimi. Das Leben schreibt die schönsten und spannendsten Geschichten. Dies ist keine Autobiografie, doch viele Ereignisse in diesem Roman sind tatsächlich so passiert. Der Autor verknüpft viele Situationen, die er selbst erlebt hat, oder die unmittelbar in seinem Umfeld geschehen sind, mit fiktiven Szenarien zu einer atemraubenden Geschichte mit Weisheit und Tiefgang, die den Leser fesselt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

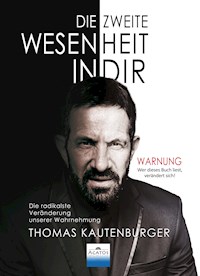

Plötzlich Sommer - Thomas Kautenburger

Plötzlich Sommer

Thomas Kautenburger

Über den Autor

Thomas Kautenburger ist 1961 in Dillingen an der Saar geboren und in Düppenweiler aufgewachsen. Nach einer handwerklichen Ausbildung gründete er einen Betrieb im Bereich Metallveredelung und führte diesen mit großem Erfolg bis 1996. Er lies sich auf unkonventionelle Weise als Schauspieler und Sprecher ausbilden und arbeitet zunehmend erfolgreich in diesem Beruf. Thomas Kautenburger spielte in vielen Fernsehserien mit, unter anderem: Tatort, Alarm für Cobra 11, Marie Brandt, Vorstadtkrokodile, Wilsberg, Danni Lowinski etc. Zuletzt war Kautenburger im Tatort in der Hauptrolle als Rockerchef „Mutti“ im Frühjahr 2013 zu sehen.

Impressum

1. Auflage

© 2013 Acatos-Verlag, Gevelsberg

www.acatos.de E-Mail: [email protected]

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Gestaltung, Typografie und Satz: Cornelia Berner, Königswinter

Lektorat: Wortlaut Lektorat, Vera Klein, Hannover

ISBN: 978-3-9814752-3-4

Inhalt

Danksagung

Vorwort - Warum dieses Buch?

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Weitere Produkte vom Autor

Danksagung

Mein Dank gilt vor allem meiner Frau, Freundin & Lebensgefährtin, Ann Katrin Hölkeskamp! Es braucht für jede erfolgreiche Tat auch immer einen starken Partner, der einem an den Tagen, an denen man am liebsten alles „hinschmeißen“ könnte, den notwendigen Mut zuspricht, um das zu Ende bringen zu können, was man begonnen hat. Dieser starke Partner bist Du, wann immer ich es brauche!

Die Namensgebung ist rein zufällig gewählt. Die beschriebenen Örtlichkeiten gibt es tatsächlich, jedoch sind die Adressen der Charaktere frei erfunden. Genau so sind viele der beschriebenen Ereignisse, in diesem Buch, tatsächlich passiert.

Vorwort - Warum dieses Buch?

„Wie schaffe ich es, einen gangbaren Weg zur Selbsterkenntnis zu beschreiben, ohne ein esoterisches, belehrendes Werk daraus zu machen? Nicht nur das: Wie wird aus diesem Buch eine fesselnde Geschichte mit Protagonisten mit denen man sich identifizieren kann, mit denen man mitleiden, mitfiebern und mitlachen kann?“ Diese Fragen und die damit verbundene große Herausforderung bewegten den Autor Thomas Kautenburger zu dieser einzigartigen Geschichte, die lebensnah und voller Weisheit und Erkenntnis steckt.

Wir alle sind oft unbelehrbar, machen die gleichen Fehler immer wieder, halten an unseren Überzeugungen und Gewohnheiten fest und merken womöglich zu spät, dass unser Leben in die falsche Richtung läuft.

Zudem sind einige von uns durch traumatische Ereignisse belastet, die ihnen im Laufe der Zeit widerfahren sind und die ihr weiteres Leben beeinflussen.

„Das Leben schreibt die schönsten und spannendsten Geschichten. Dies ist keine Autobiografie, doch viele Ereignisse in diesem Roman sind tatsächlich so passiert. Der Autor verknüpft viele Situationen, die er selbst erlebt hat, oder die unmittelbar in seinem Umfeld geschehen sind, mit fiktiven Szenarien zu einer atemraubenden Geschichte mit Weisheit und Tiefgang, die den Leser fesselt.“

Prolog

Die trübsten Tage in meinem Leben sind es, die mich mit zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Lange Zeit war ich gefangen in einer Lethargie, die meine Tage bestimmte. Eine Ohnmacht ließ mich im Grau des Alltags versinken.

„Das Leben ist wie ein Boxkampf“, stellte ich immer wieder fest. Ein Vergleich, den ich von meinem Vater übernommen hatte. In den ersten Runden war der Mensch imstande sich zu wehren und so manchen Punkt für sich zu gewinnen, doch je länger dieser Kampf dauerte, umso mehr schwanden die eigenen Kräfte. Bis es in den letzten Runden nur noch um das blanke Überleben ging. Darum, es durchzustehen, nicht aufzugeben, nicht für immer am Boden zu liegen und nur noch auf den Tod zu warten. Nicht jeder hatte ein solches Schicksal, nicht jeder hatte so viel zu beklagen. Doch etlichen ging es nicht anders als mir, wenn sie feststellten, dass das Leben mal wieder seine erbarmungslosen Seiten zeigte. Wenn sie einen Schicksalsschlag verdauen mussten, der wie aus dem Nichts zu kommen schien. Schutzlos und ohne Chance auf Gegenwehr mussten sie hinnehmen, was das Leben ihnen bot. Von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr sammelte ich meine Erfahrungen und legte sie ab, auf den Schultern meiner Seele. Bis sie unter der Last, die ich ihr aufbürdete, zusammensank.

Ich war umgeben von Finsternis, es wurde kaum mehr einen Tag hell um mich herum. Ich steckte fest, alles fühlte sich an wie ein grauer, nie endender Herbst. Es war die Sehnsucht nach Sommer, die mich aus dem tiefen Loch, in dem ich festsaß, herausholen sollte. An einem Punkt im Leben, wo ich alles verloren glaubte, wurde ich auf einen anderen Weg gedrängt. Er führte mich direkt ans Licht.

Und es war alles dort, was ich je gesucht hatte. Es war die Welt der Vollkommenheit, das Paradies, wie es in vielen Geschichten beschrieben wird. Ich war dort, wenngleich ich nicht bleiben konnte. Vielleicht, weil ich nicht bereit war, weil ich es nicht ertragen konnte, so viel unermessliche Vollkommenheit zu erleben. Vielleicht aber sollte ich nur eine Ahnung von dem bekommen, was mich am Ende erwarten würde. Und vielleicht war ich dort, um etwas davon mitzunehmen, um das Leben zu verstehen und zu mir selbst zu finden.

Diese Welt entwich mir sanft und hinterließ mich noch lange Zeit berührt. Sie hat mich verändert, sodass ich meine Vergangenheit mit einem Lächeln beschließen kann.

Kapitel 1

„Wie heißt nochmal das Magazin, für das Sie schreiben“, fragte ich Stefanie Hillberg, eine Journalistin und zugleich Redakteurin des neu entstandenen Magazins für ganzheitliches Leben. Hillberg war eine sehr attraktive junge Frau, die erst vor kurzer Zeit ihren dreißigsten Geburtstag gefeiert hatte. Brünettes langes Haar, blaue Augen, hohe Wangenknochen und weiche Gesichtszüge gaben ihrer Erscheinung etwas Puppenhaftes. Das blaue Sommerkleid verdeckte die braune Haut ihrer Beine bis zu den Knien. Ihre schlanke Taille und kleinen leichten Rundungen ließen erahnen, dass sie noch in der Blüte ihres Lebens war. Ihr vollmundiges Lächeln, die makellosen Zähne machten sie sicherlich für viele zum echten Hingucker.

„Es heißt: „New Age Magazine“, gab sie geduldig zurück. Sie war auf mich aufmerksam geworden durch einen gemeinsamen Freund, David Berg, der ihr von mir erzählt hatte. Das New Age Magazine war eine Zeitschrift, die bereits viele Leser begeisterte. Der Schwerpunkt der Themen war auf ganzheitliches Leben ausgerichtet, mit vielen Gesundheitstipps und Anregungen zu einem besseren Leben. Darunter auch Lifestorys, in denen über Menschen und deren Schicksale berichtet wurde. Ich zögerte anfangs, ein Interview zu geben, doch die Überredungskünste der jungen Journalistin waren mit besten Argumenten ausgestattet.

„Viele unserer Leser im Alter von 35 bis 45 Jahren sind an wirklichen, echten Schicksalen interessiert, weil sie an einem Punkt angelangt sind, wo sie das eigene Leben nicht mehr verstehen. Die Schnelllebigkeit, die hohen Anforderungen bei der Arbeit und die eigenen gesetzten Ziele haben sie an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gebracht.

„Wenn diese Menschen Hilfe brauchen und zu einem Psychologen gehen wollen, so beträgt die durchschnittliche Wartezeit etwa ein dreiviertel Jahr“, erklärte Stefanie Hillberg. „Nicht allein deshalb, weil es für viele heute immer noch verpönt ist, einen „Seelenklempner“ zu brauchen, nein, weil es schlichtweg zu lange dauert, bis man ihnen hilft, versuchen die meisten sich erst einmal selbst zu therapieren. Sie beginnen zunächst, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Sie lesen spirituelle Bücher und Ratgeber, um zu verstehen, was schiefläuft.“ Ich hörte ihr aufmerksam zu, denn vieles kannte ich aus meinem eigenen Leben. „Und unsere „Lifestorys“ helfen ihnen zu erkennen, dass sie nicht allein auf der Welt sind mit ihren Problemen, Ängsten oder Sorgen.“

Ich nickte verständnisvoll. Ich war einverstanden. Ich wollte anderen Menschen gern, soweit es mir möglich war, mit meinen Erfahrungen helfen. Auch wenn es mir an manchen Stellen sicher immer noch schwer fallen würde, darüber zu erzählen.

„Wie lange werden wir brauchen?“, fragte ich nach. „Ich weiß doch nicht wie viel Sie mir zu erzählen haben, aber ich denke in acht Sitzungen werden wir durch sein“, bemerkte sie mit einem verschmitzten Lächeln. „Wo soll ich anfangen?“, fragte ich, wohl wissend, dass ich mir die Antwort auch selbst hätte geben können. Sie kam prompt. „Von Anfang an!“

Ich heiße Jean Degrange, ich bin fünfzig Jahre alt und ich lebe mit meiner Frau in einem Landhaus am Stadtrand von Köln,“ kam es behäbig und etwas unbeholfen, denn ein Interview war für mich alles andere als alltäglich. „Ich bin selbstständiger Grafikdesigner“, fuhr ich fort und nahm einen Schluck eisgekühlte Schorle aus dem Glas, das vor mir auf dem Tisch auf der Sonnenterrasse stand. „Diesen Job liebe ich heute, was ich viele Jahre nicht behaupten konnte.“ Ich lehnte mich zurück, ernsthaft bemüht, in der Erinnerung zurückzugehen, um wirklich keine Details und Eindrücke auszulassen. „Ich liebte es, kreativ zu sein, Dinge zu erschaffen, Menschen damit zu begeistern. Nach dem Studium war ich in einer Druckerei in der Grafikabteilung angestellt. Wir gestalteten Werbeanzeigen und entwarfen Logos für kleine und mittelständische Unternehmen, druckten, Zeitschriften, Prospekte bis hin zu Büchern – einfach alles, was dieser Bereich so hergab. Der Chef dieses Ladens, Arthur Bracke, hatte meines Erachtens sehr altmodische Vorstellungen und wenig Sinn für Ästhetik.“ Stefanie Hillberg hatte es sich inzwischen richtig gemütlich gemacht, mit hochgelegten Beinen saß sie im Sonnenstuhl und schrieb ihre Notizen auf einen großen Block. Vor ihr lag ein Diktiergerät, dessen Funkmikrofon sie mir ans Hemd drapiert hatte.

„Ich weiß nicht wie er es anstellte“, fuhr ich weiter fort, „aber er schaffte es dennoch, seine Vorstellungen an den Mann zu bringen. Die Freiheit, meine eigene Kreativität auszuleben, wurde meist abgewürgt. Deshalb hatte ich wenig Spaß und entsprechend selten traf ich mit meinen Ideen ins Schwarze. Lob und Anerkennung wurde mir dort nie zuteil. Aber das ging nicht nur mir so. Das Einzige, was mich dort all diese Jahre festhielt, waren meine Kollegen. Sie dachten über unseren „Alten“ wie ich und so hatten sich zwei Lager gebildet – wir und unser Chef. Wir hangelten uns von Woche zu Woche und gaben uns nur sehr begrenzt Mühe. Vielmehr arbeiteten wir nach den Vorgaben, die uns von „Arthur dem Großen“ gemacht wurden. So nannten wir ihn, aber nur wegen seiner Körpergröße. Er war lang und dünn wie eine Dachlatte und trug Kinnbart und Schnauzer, was seinen mangelnden Einfallsreichtum zu unterstreichen schien. Irgendwie erinnerte er mich an Onkel Philipp, den drei Jahre älteren Bruder meines Vaters. Philipp war tollpatschig und stur, doch mit großem Herzen und einer Ehrlichkeit, die auch oft verletzend war. Diplomatie war ihm ein Fremdwort. Ich erinnere mich, wie er einmal zu meiner Tante Josephine, die sich im Garten auf einer Liege platziert und dabei einen Sonnenhut übergestülpt hatte, meinte: „Wenn nicht Sommer wäre, würde ich sagen: ‚Ein Schneemann mit Strohhut sitzt im Garten, weiß und rund. Deine Nase blinkt jetzt schon wie eine Möhre.‘ Tante Josephine brach darüber in Tränen aus und sie tat mir leid, obwohl ich Onkel Philipps Gedanken nachvollziehen konnte. Sie hatte Haut, so weiß wie Schnee und die Nase hatte die ersten Sonnenstrahlen schon nicht vertragen können. Danach hatte Philipp Josephine mit allen möglichen Aktionen versucht zum Lachen zu bringen, meist mit Erfolg. Dieses Talent der Diplomatie war auch Arthur Bracke zu eigen, nur verfügte er eben über weit weniger Herzlichkeit.“ Stefanie Hillberg schmunzelte über meine Ausführungen.

„Ich bin die ersten zehn Jahre in Frankreich aufgewachsen. Meine Mutter Elisa war Deutsche und mein Vater, Jacques, Franzose.“ Jetzt nahm ich einen tiefen Atemzug, denn es ging zu den ersten schlimmen Stationen meines Lebens. „Mein Vater entstammte einer deutsch-jüdischen Ehe“, erklärte ich, „seine Eltern waren im Zweiten Weltkrieg rechtzeitig aus Deutschland geflüchtet und beschlossen im nahen Frankreich ihr weiteres Leben zu verbringen. Als meine Mutter meinen Vater kennenlernte, war sie gerade mal zwanzig Jahre jung. Jahre zuvor war sie durch ein Schüler-Austauschprogramm in diesen kleinen Ort im Elsass zu einer Gastfamilie gekommen, woraus eine langjährige Freundschaft entstand. Ihr gefiel es dort sehr gut, sodass sie auch als Zwanzigjährige wieder einmal dort zu Besuch war. Damals lernte sie den jungen Mann kennen, der mein Vater ist. Die Ehe hielt etwa zehn Jahre, dann verließen wir ihn bei Nacht und Nebel. Mein Vater hatte Probleme an seiner Arbeitsstelle, über die er allerdings nie sprach. Er begann zu trinken und wurde zusehends unstrukturierter. Er vernachlässigte erst seine Arbeit, dann die Familie – bis er irgendwann gewalttätig wurde. Nicht nur meiner Mutter gegenüber, sondern allem, was sich ihm in den Weg zu stellen schien. Ich kassierte ständig Ohrfeigen, mein Vater fand immer einen Grund. Oft werde ich daran erinnert, wenn ich im Spiegel die kleine Narbe an meiner Wange sehe.“ Die wache Journalistin versuchte die Narbe in meinem Gesicht zu inspizieren, indem sie sich vorbeugte.

Ich erzählte weiter, während ich mit dem Finger auf die Narbe zeigte. „Dies ist eine Narbe, die mir mein Vater beim Versuch, ihn in seiner unbeherrschbaren Wut zu stoppen, beibrachte. An die ersten Lebensjahre kann ich mich kaum erinnern. Meine Erinnerungen werden erst richtig wach mit Beginn der Traumata, die mir durch meinen Vater zugefügt wurden. Es war an einem Samstagabend. Meine Eltern waren zusammen bei einem Fest in unserem Ort gewesen. Meine Mutter musste dort wohl einen anderen Mann zu lange angesehen haben, was in meinem Vater einen Eifersuchtsanfall auslöste. Ich erwachte, als ich aus dem Parterre heftiges Geschrei hörte. Mein Vater brüllte wie wild, sie schienen um den Tisch zu laufen, denn ich hörte das Poltern der Stühle und das Schieben des Tisches – dazwischen das laute Flehen meiner Mutter. Ich lief nach unten und stürmte in das Wohnzimmer unseres Hauses.

Mein Vater kniete mittlerweile auf meiner Mutter und schlug unbarmherzig und mit brutaler Gewalt auf sie ein. Ich erfuhr eine Sekunde des absoluten Schreckens. Meine Mutter lag blutüberströmt und reglos auf dem Boden. Als sei ich es nicht selbst, versuchte ich meinen Vater aufzuhalten. Ich nahm eine Vase, die in greifbarer Nähe stand, und schlug sie meinem Vater auf den Hinterkopf. Doch das beeindruckte ihn in seinem alkoholisierten Zustand kaum. Er schüttelte den Kopf und gab mir einen Hieb, der mich auf die Tischkante schleuderte. Dabei riss ich mir die Wange auf. Ich blutete stark und lag weinend am Boden. Dies schien ihn dann doch wachzurütteln und allmählich wurde ihm bewusst, was er angerichtet hatte. Es war der traurige Höhepunkt der zehnjährigen Ehe meiner Eltern. Ich hätte es mir anders gewünscht, denn die Liebe für meinen Vater trug ich an diesem Tag zu Grabe.“ Stefanie Hillberg musste schlucken. Sie schien fassungslos angesichts der tragischen Szenen, die ich ihr gerade geschildert hatte.

Gott sei Dank trennte sich meine Mutter von ihrem Mann. So landeten wir wieder in Deutschland, in der Heimat meiner Mutter, in Köln. Der Kontakt hierher war nie abgerissen, doch es war eine andere Welt, die ich zuvor nur selten – dann, wenn wir auf Besuch waren – für ein paar Tage kennengelernt hatte. Nicht nur die Sprache, sondern auch die Lebensauffassung unterschied sich sehr von der französischen. Der Franzose arbeitete um zu leben, der Deutsche lebte, um zu arbeiten, so hatte ich es gelernt. Ich wurde ins kalte Wasser geworfen und musste mich den Gegebenheiten anpassen.

Die restlichen Erziehungsjahre, wenn man so will, verbrachte ich weitestgehend bei meinen Großeltern. Wenn auch meine Mutter für mich da war, irgendwie war sie es wiederum auch nicht. Sie arbeitete und sorgte für unseren Lebensunterhalt. Gemeinsam mit den Großeltern wohnten wir in einem schon älteren Haus, das sie geerbt hatten. Es war klein, verschachtelt und bot lediglich ein Dach über dem Kopf. Mein Zimmer glich einer Besenkammer. Ich hätte mir ein Fenster gewünscht, um nach draußen zu sehen. Es gab aber nur ein Lichtfeld aus Glasbausteinen, durch das man nur hell und dunkel wahrnehmen konnte. Mein Bett schien hundert Jahre alt und roch muffig, aber ich beschwerte mich nicht. Wir besaßen keine abgeschlossene Wohnung, auch meine Mutter bewohnte lediglich ein kleines, ärmlich ausgestattetes Zimmer. Wir hatten kaum etwas aus Frankreich mitgenommen. Die Flucht bei Nacht und Nebel ließ es nicht zu, mehr wegzuschaffen, als wir in Onkel Philips alten Renault packen konnten.

Wir mussten uns also mit dem begnügen, was vorhanden war. Meine Großeltern, Hans und Marie bildeten demnach mit uns eine Wohngemeinschaft. Die beiden hatten selbst zu wenig und gesund waren sie auch nicht. Opa Hans litt an Silikose. Er war Frührentner. Die Jahre im Bergbau unter Tage hatten ihm arg zugesetzt. Oma Marie klagte jeden Tag über Wehwehchen, aber ernsthaft krank war sie nicht. Wir hatten somit nicht die besten Bedingungen, um ein neues Leben zu beginnen, doch da mussten wir beide durch, wenngleich meine Mutter sich sehr bemühte und für einen Hungerlohn in einer Mietskaserne putzte.

Die Schule war ein Auf und Ab und meine Leistungen eher grenzwertig. Am Anfang war ich für die anderen Schüler sehr interessant, doch es kehrte sich schnell ins Gegenteil. Ich beherrschte die Sprache noch nicht und wurde deshalb oft gehänselt. Die wenigsten hatten die Geduld, mit mir eine Freundschaft aufzubauen, eben wegen der Sprachbarriere. Ich musste mich also sehr anstrengen um am Leben dort teilzunehmen.“ „Heute ist Ihr Akzent fast vollkommen verschwunden, bemerkte die Homestory-Schreiberin.“ Ich lächelte und freute mich immer über das Kompliment, obwohl viele diesem französischen Akzent einen besonderen Charme abgewinnen konnten.

„Ich habe auf alle erdenkliche Art und Weise versucht mich für andere interessant zu machen“, erzählte ich, „um in bestehende Cliquen aufgenommen zu werden. Ich brauchte irgendwas, um interessant zu sein. Mit sechzehn entdeckte ich, dass Geld das Mittel der Wahl war. Wer Geld hatte, war in der Lage, Zigaretten und Alkohol zu kaufen. So verdiente ich mir das Nötige bei einem Farbenhändler.

Das Tagesgeschäft prägten meist Unternehmer, die sich mit Fassadenfarben und Malerbedarf eindeckten. Hier und da gab es auch private Kunden. Ich versuchte meinen Großeltern wie auch meiner Mutter nicht auf der Tasche zu liegen. Sie kannten meinen Chef, Harry Weimer, der gerne bereit war Studenten einen Aushilfsjob zu geben. Ich lernte Bob kennen, der schon eine Weile dort arbeitete, um sein Auskommen zu verbessern – Boby Fehrmann, ein aufgeweckter junger Mann, der vor Lebensenergie strotzte. Ich wurde ihm unterstellt und sollte ihm dabei helfen, das Lager umzuräumen. Kamen Kunden, wurden sie von Bob bedient. Er regelte einen Großteil des Nachmittagsgeschäfts, für den Vormittag und frühen Nachmittag waren zwei Büroangestellte zuständig. Der Chef pendelte mit seinem Transporter zwischen den Baustellen, um Farbe nachzuliefern, wenn etwas bei den ansässigen Unternehmern fehlte. Ich war sehr schnell mit allem vertraut, besonders mit Bob. Wir mochten uns auf Anhieb. Er schien für mich ein richtiger Lebenskünstler zu sein. Ich kannte keinen, der so mit den Kunden umgehen konnte wie er. Er parierte stets mit coolen Sprüchen und mit seinem Charme verkaufte er einem Eskimo einen Kühlschrank, wenn es sein musste. Finanziell schien es ihm sehr gut zu gehen, denn entgegen den meisten Studenten, die ich kannte, konnte er sich ein Auto leisten. Eines Tages weihte er mich in sein Geheimnis ein, wenngleich unfreiwillig. Ich hatte Farbeimer in Hochregale eingeräumt und versuchte kurz zu verschnaufen. Dazu setzte ich mich inmitten eines Regals in etwa zwei Metern Höhe auf eine Holzpalette. Ich musste wohl von außen nicht zu sehen gewesen zu sein, als Bob mit einem Kunden in den Gang trat. „Gib mir vierhundert, dann ist gut...“, forderte er von dem Mann. Mein Kollege erhielt daraufhin mehrere hundert Mark für Farbe, die der Kunde wohl kürzlich von ihm bekommen hatte. Ich sah Bob zu, wie er Farbe unter der Hand verscherbelte. Der Kunde verschwand und ich schaute von oben auf Bob herab. “Hey, was war das denn?“ Erschrocken fuhr er herum. „Kleiner, das ist alles nicht wie es aussieht, ich kann dir das erklären“, stammelte er wie ein kleiner Junge. Er erklärte es mir, vielmehr suchte er nach einer Rechtfertigung und erzählte mir von der bösen Welt und der Ach-so-Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich. Ich ließ mich dazu hinreißen, mitzumachen, wenngleich auch eher passiv. Hin und wieder spendierte er mir ein paar Mark, damit ich die Klappe hielt. Ich bekam das erste Mal in meinem Leben Geld, wofür ich nichts tun musste. Heute denke ich darüber: Ich MUSSTE etwas tun, nämlich NICHTS. In meinem kleinen Kopf mahnte mich schon so etwas wie ein Gewissen, während ich mir andererseits über diese Sache keine allzu großen Gedanken machte.“ Stefanie Hillberg räusperte sich zu meinen Ausführungen, doch ich ließ mich nicht unterbrechen. Sie hatte diese Selbstgerechtigkeit, die ich in meinen Jugendjahren an den Tag legte, natürlich bemerkt und machte keinen Hehl daraus, dass sie sie verurteilte. Wir gingen jedoch nicht näher darauf ein.

„Eines Tages jedoch, als Harry, unser Chef, eine Baustelle weit außerhalb unseres Einzugsgebietes anfuhr, die er wissentlich nicht zuvor beliefert hatte, erkannte er unsere Produkte dort wieder und so ahnte er, dass da etwas nicht nach den üblichen Regeln ablief. Denn auch der Buchhaltung entging es nicht, dass immer wieder Defizite in den Lagerbeständen zutage traten. Irgendwann danach tauchte ein Kunde Namens Petro Djervic auf. Er war Tscheche, der in Bobs Privatkundenkartei wie die Faust aufs Auge passte. Ich bekam mit, wie Djervic sich immer kumpelhafter gab, sich um eine freundschaftliche Beziehung mit Bob bemühte. Allerdings beschlich mich ein seltsames, intuitives Gefühl bei diesem Typen. Bob hielt meine Bedenken für Humbug, er meinte, er kenne diese Typen. „Der niemals!“ Zunächst kaufte der Mann einen Eimer Farbe unter der Hand, die er angeblich für die eigene Wohnung brauchte. Dann waren es fünf und dann zehn Eimer, und das war’s dann. Spürbar beklemmend wurde es, als zwei Stunden nach diesem kleinen Privatdeal unser Chef mit Djervic und einem Polizeibeamten vor uns stand. Harry Weimer hatte einen Strohmann eingesetzt, der regelmäßig ausschließlich bei Bob und mir eingekauft hatte. Er erstattete Anzeige wegen Diebstahls. Boby Fehrmanns Gerichtsverhandlung wurde noch unter dem Jugendstrafrecht geführt. Er kam mit abzuleistenden Sozialstunden und einer kleinen Geldstrafe davon. Somit galt er mit seinen zwanzig Jahren wenigstens nicht als vorbestraft.

Gott sei Dank hatte ich nur „Nichts“ getan, mir konnte niemand etwas nachweisen. Doch seit dem Tag bestand ein angespanntes Verhältnis zwischen Harry und mir.

Wir trennten uns nach einer Weile und ich bemühte mich anderweitig etwas zu finden, das mir über die Runden half. In einer großen Druckerei fand ich wieder einen Job, ebenfalls im Lager. Dort verpackte ich Bücher, Zeitungen, Broschüren oder Visitenkarten. Vom Lager aus schaute ich in eines der Büros, in dem die Grafiker beschäftigt waren. Eine der Auszubildenden war Clarissa. Ein süßes Mädchen mit tollen Rundungen, auf die viele Jungs standen. Wenn ich heute zurückblicke, war Clarissa mit ein Grund dafür, warum ich es in die Büroetage schaffen wollte, wenngleich ich mir alles das, was ich verpackte, ebenfalls mit großem Interesse anschaute.

Hillberg lächelte, denn sie war jedenfalls für den Moment davon überzeugt, dass das Mädchen der einzige Grund war, es in die Büroetage zu schaffen.

„Ich versuchte in meinem Kopf eigene Entwürfe von Logos oder Briefköpfen zu entwickeln“, erklärte ich der Journalistin mit Nachdruck. „Nichts konnte ich so belassen, wie es war. Diese Eigenart zog sich durch mein Leben. Ich hatte zugegebenermaßen ernsthaft Schwierigkeiten damit, Dinge einfach anzunehmen, so wie sie waren. Diese Eigenart hatte ich jedoch nicht immer schon gehabt, sie entwickelte sich hinzu – zu meinen Fähigkeiten, meinen Stärken und Schwächen, meiner Persönlichkeit. Ich hatte wohl innerlich einfach die Nase voll, alles so hinnehmen zu müssen, wie es mir aufgetischt wurde.

In diesem Fall half mir die genannte Eigenschaft, aktiv zu werden und sie verschaffte mir ein berufliches Ziel. Ich konnte mir vorstellen, dass es mir Spaß machen würde, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

Ich hatte auch andere Träume, aber die Möglichkeiten waren eher spärlich. Zumindest sah es für mich so aus. Vor allem war mir klar, dass ich nicht bis ans Ende meiner Tage in irgendwelchen Lagern arbeiten wollte. Ich wollte es wissen und so machte ich mein Abitur und verbesserte mein Deutsch, bis ich von einem deutschen Muttersprachler nicht mehr zu unterscheiden war. Danach fand ich einen Studienplatz im Bereich Grafikdesign. Mein Traum hatte zuvor anders ausgesehen. Ich wollte immer Musiker, Sänger oder Schauspieler werden, doch diesen Traum träumte ich alleine vor mich hin. Es war einfach kein reales Ziel, sofern ich ein einigermaßen ruhiges Leben verbringen wollte. Meine Kindheit hatte genug gehabt von Unstetem. Ich machte mich also auf den Weg, mein Leben in ruhige Bahnen zu bringen.“

Svetlana, meine Haushälterin, unterbrach unser Interview mit einem kleinen Snack. Sie brachte Tee, Kaffee und Erdbeerkuchen, je ein Stück auf einem kleinen Teller. Gestärkt fuhr ich mit meiner Geschichte fort.

Kapitel 2

„Eines Abends, nach meiner Pflichtübung – Studium und Lagerarbeit – kam ich nach Hause und fand meine Mutter gemeinsam mit meinen Großeltern am Wohnzimmertisch sitzend. „Es muss etwas passiert sein“, dachte ich sofort, denn im Wohnzimmer wurde sich nur zu besonderen Anlässen aufgehalten, es war der Raum „für gut“. Doch es war nichts gut. Meine Mutter beklagte sich schon seit Monaten über Schmerzen im Unterleib. Der Besuch beim Arzt am Nachmittag gab Aufschluss darüber: Darmkrebs im Endstadium und Metastasierung im ganzen Körper. Der Schock stand allen ins Gesicht geschrieben. Stefanie Hillberg war die Betroffenheit anzusehen. Ich erzählte jedoch ohne emotionale Beteiligung weiter. Ich hatte mich dazu erzogen, der Vergangenheit nicht jedes Mal zu verfallen, wenn ich von ihr sprach, was für mich sehr hilfreich war.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!