Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

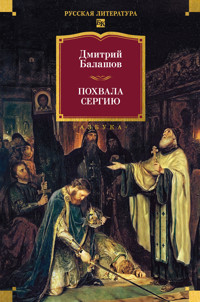

- Herausgeber: Азбука

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Русская литература. Большие книги

- Sprache: Russisch

Роман «Похвала Сергию» посвящен грандиозной фигуре преподобного Сергия Радонежского — подвижника, чудотворца, уже при жизни почитавшегося наравне со святыми, а также исторического деятеля, благословившего князя Дмитрия Донского на битву на Куликовом поле. Писатель и историк Дмитрий Михайлович Балашов, автор знаменитого исторического цикла «Государи Московские», неоднократно обращался к личности отца Сергия, в равной степени значительной как для духовной, так и для светской, политической истории Российского государства. В романе «Похвала Сергию» автор создает объемный и яркий образ мира XIV века, на фоне которого произошло становление и свершались духовные подвиги Сергия Радонежского — человека, с одной стороны, исключительно выдающегося, с другой — плоть от плоти той трудной и героической эпохи.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1469

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.

Балашов Д.

Похвала Сергию : роман / Дмитрий Балашов. — СПб. : Азбука, Издательство АЗБУКА, 2025. — (Русская литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-30329-4

16+

Роман «Похвала Сергию» посвящен грандиозной фигуре преподобного Сергия Радонежского — подвижника, чудотворца, уже при жизни почитавшегося наравне со святыми, а также исторического деятеля, благословившего князя Дмитрия Донского на битву на Куликовом поле. Писатель и историк Дмитрий Михайлович Балашов, автор знаменитого исторического цикла «Государи Московские», неоднократно обращался к личности отца Сергия, в равной степени значительной как для духовной, так и для светской, политической истории Российского государства.

В романе «Похвала Сергию» автор создает объемный и яркий образ мира XIV века, на фоне которого произошло становление и свершались духовные подвиги Сергия Радонежского — человека, с одной стороны, исключительно выдающегося, с другой — плоть от плоти той трудной и героической эпохи.

© Д. М. Балашов (наследники), 1991

© Оформление.ООО «Издательство АЗБУКА», 2025Издательство Азбука®

От автора

Книга о Сергии Радонежском, иноке, позже игумене, сыне разорившейся, «оскудевшей», как говорилось встарь, семьи ростовских бояр, в задуманную мною серию «Государей Московских» как бы и не вмещается, однако примыкает к ней самым тесным образом. Дело в том, что события зримые совершаются не сами собою, а всегда и везде под воздействием невидимых внешне, духовных («идеологических», как сказали бы мы) устремлений. И ростовчанин Варфоломей Кириллович, в монашестве Сергий, оказался волею судеб центральной фигурой того мощного духовного движения, которое привело Владимирскую Русь на Куликово поле и создало новое государство, Русь Московскую, на развалинах разорванной, захваченной татарами и Литвой, давно померкшей золотой Киевской Руси. И когда мы оглядываемся теперь на то, чем мы были и как и когда появились на свет, неизбежно являются взору сперва — весь великий и трагический четырнадцатый век, потом, как острие копья или как гребень волны, — Куликово поле, и затем среди тьмочисленных лиц тогдашних деятелей высветляется, словно слепительная точка на острие копья, одно лицо или, вернее сказать, лик, один человек — Сергий Радонежский.

Еще и то надо сказать, что жизнь Сергия-Варфоломея не укладывается ни в одну из княжеских биографий, ибо в пору его сознательной жизни, в пору, когда он начинал уже влиять на судьбы страны, княжили подряд три московских «государя»: Симеон Иванович Гордый, Иван Иванович, его брат, и сын последнего, Дмитрий Иванович Донской. По всем этим причинам я и почел необходимым написать о Сергии особо, ибо фигура его и «подвиги» сохраняют учительное значение доныне и будут сохранять впредь, пока не исчезнет сам русский народ.

Первая часть романа, повествующая о детстве и юности Сергия (до его ухода в монастырь), была издана отдельно и заслужила благожелательные отзывы.

Решаясь на продолжение работы, я обязан сразу оговориться, что не имею ни права, ни возможности, ни даже желания соревноваться с авторами житий, как первого, основного, написанного гениальным Епифанием [1], так и полного, вместившего все известные факты жизни Сергия, жития, созданного архимандритом Никоном уже в конце XIX столетия. Духовную суть жизни и подвигов Сергия я, разумеется, передать не способен, но деятельность Сергия могущественно повлияла на события политической истории конца XIV столетия, и вот этого, политического аспекта жизни нашего величайшего святого в писаных житиях, естественно, недостает, вернее, он намечен там, как и прочие внешние и светские события, лишь пунктирно, что для собственно житийной литературы, разумеется, отнюдь не недостаток. Но современному читателю, мыслю, земная стезя Сергия на фоне событий своего времени далеко не безразлична, и потребность в таком вот романе (в значительной степени вместившем уже написанные и включенные в цикл «Государей» главы о Сергии), как мне кажется, настоятельная.

Заранее винясь в недостатке знаний литургии, богослужебного обихода и монашеской жизни, все же решаюсь явить сей труд на суд читательский, ну а о его результатах не автору судить!

Молитва

Трудно приступать к книге всегда, но к этой трудно особенно. И не о том моя печаль, что не знаю многого, не знаю служб и обрядов так, как знали люди того времени, да и вообще не знаю! Не учили нас этому, и — чужое это для нас. До того чужое, словно с другой земли, от непонятного языка и народа неведомого. Как преодолеть расстояние лет и разноту учености теперешней и тогдашней? Как, в самом деле, понять, просто понять все это: и монастырское уединение, и пост, и воздержание плотское, и горнюю радость, в постах и воздержании обретаемую? И светлоту, паче всего светлоту, не унылость, не скорбь, а светлоту несказанную иноческого жития? Как тоску, как истязание, как угнетение телесное мы бы еще и поняли, но как понять радость совершенную, светлую радость тела и духа, отшельниками жизни сей достигаемую? Как понять парение мысли, и — нет, не мысли даже, а чего-то высшего мысли, что струилось окрест, на прочих, на простых людей (таких, наверно, каковы и мы сейчас) и согревало, и укрепляло, и подымало душевные силы всех этих прочих, «простецов», на подвиги и на труд ежедневный, на то, чтоб жить творя и не разувериться в жизни сей.

Как же мне постигнуть тебя, Сергий, отче! Дай, Господи, обрести силы для задуманного днесь труда! Это не предисловие, это молитва. Дай, Боже Господи, мне, человеку неверующей эпохи, описать человека верующего! Дай, Господи, мне, грешному и земному, описать человека неземного и безгрешного. Дай, Боже, совершиться чуду! Ибо это подлинное чудо: суметь описать человека, столь и во всем и по всему высшего, чем я сам, человека, на такой высоте стоящего, что и поглядеть на него раз — уже закружится голова.

Дай мне, Господи, поверить, а ведь я не верю, ничему не верю, что было с ним чудесного и чем он был сам. Не верю, но знаю, что был он, и был такой, и даже лучший, чем тот, что описан в «Житиях», ибо даже и в «Житиях» не видно его дел духовных, его непрестанных дум, не видно света, исходящего от него, а лишь то, что освещал он светом своим. Видны плоды произросшие, и не видно, не дано увидеть творения плодов.

Дай, Боже Господи, свершить невозможное! Дай прикоснуться благодати, дай прикоснуться хотя бы края одежды его! Ибо в нем — Свет, в нем — Вера, в нем и из него — моя Родина.

Глава вторая

Однако, чтобы объяснить и саму ту «Ахмылову рать», как и злоключения родителей будущего Сергия, боярина Кирилла и его жены Марии, должны мы отступить назад во времени, и намного отступить, поболее чем за столетие, в прежде бывшую судьбу Ростовской земли, судьбу, которая как-то все не состаивалась да не состаивалась, да так и не состоялась совсем.

А град Ростов Великий был между тем древнейшим градом Залесья, всей этой огромной, холмистой, утонувшей в лесах и еще очень и очень необжитой «украины», которую позже назовут Залесской, или Суздальской, Русью, а еще спустя — Владимирским великим княжеством. Но еще не было ни Владимира, ни Суздаля, и не хлынули еще с юга новые насельники, распахавшие Ополье и наставившие городов по крутоярам рек, а Ростов Великий уже стоял — как Киев, как Полоцк, как Новгород, и был прозван «великим» не просто так, не красного слова ради и не из пустой выхвалы — великим и был. И епископия учредилась ростовская, и была она старейшей и паче других уважаемой в Залесской земле, и храмы воздвигнулись, и мудрость книжная процвела, и православная вера в жестокой борьбе с языческим идолослужением паче всего воссияла именно здесь. (Сказывают и доныне, как идол языческого бога Велеса, сотворенный из камени многоцветного, уходил, в грозе и буре, от дворца Константинова на окраину города, в Велесов конец. Великая гроза зажгла град и капище древнего бога, он же сам вышел из капища и пошел по брегу. Пылали и рушились хоромы окрест, а озеро кипело у его ног, выбрасывая на берег снулую рыбу.) И как некогда в матерь городов русских, в Киев, стремились ученые люди, взыскующие света книжной мудрости, так ныне в Ростов ехали и шли книгочеи, жаждавшие света знаний... Но как-то пошло потом, что возник и усилился хлебный Суздаль, а там и Владимир на Клязьме, основанный Владимиром Мономахом во имя свое, и сей град, младший пригород Ростову, скоро обогнал родителя своего, и уже и стол великокняжеский перешел туда, и стала меркнуть слава древнейшего города...

Старший сын князя Всеволода Большое Гнездо, Константин, восхотел воротить Ростову главенство в земле Владимирской. Сел тут на княжение, не подчинясь воле родителя своего, а в 1216 году, в грозной сече на Липице наголову разбив соединенные рати младших братьев, вернул отторгнутый у него по прихоти престарелого отца великий стол.

И что бы тут не процвесть вновь Ростову? Увы! Всего через два года Константин умер, не успев ни укрепить отчину, ни сломить волю доброхотов брата Юрия, ни вырастить юных наследников своих, коих оставил почти детьми, заповедав им ходить в воле дяди и своего ворога, Юрия... Так и вновь не состроилась судьба града Ростова.

Был Константин высок, породист, храбр, и талантлив к рати, и многомыслен. О библиотеке его, огромной, поражающей воображение — в тысячу книг! — поминали, слагали легенды по всей Руси еще долгие годы спустя, даже и после Батыева погрома...

Теперь, когда прошли века и угасли былые страсти, спросим все же: почему Константин не исполнил воли родительской, не сел на столе во Владимире и тем обрек свой род на медленное угасание, почему он так упорно держался Ростова, главенствующая судьба коего уже была позади, в невозвратном, хотя и славном далеке далеком прошедших лет? Не соблазнило ли князя-книгочея обаяние древней культуры, не книжною ли мечтою вдохновился он, философ и воин, упорно цепляясь за ветшающий ростовский стол?

Уходящая культура, даже и потеряв жизненную силу свою, еще долго хранит очарование былой красоты, пленяет тайной прошлого величия своего, словно гаснущий свет солнца, что в последний, предсмертный миг горячим багрецом зажигает рудовые бревна костров, делает огненными бока гнедых коней и пронзительно-зеленой траву на склонах... Но солнце закатит за окоем, и все земное потонет в сумраке ночи, и очарование гаснущей культуры прейдет, как вечерний солнечный свет, раздробясь в скрытые под наносной землею мертвые черепки, навсегда лишенные духа живого.

Старший сын Константина, Василько, доблестно и бесцельно погиб в споре с Ордой, защищая безнадежное дело дяди Юрия. (Бесцельно, потому что даже родовой город Василька, Ростов, предпочел без боя сдаться победителю.) Схваченный татарами у Шеренского леса Василько из гордости не восхотел поклониться Батыю и был подвешен за ребро, тут и погиб, смертную чашу испив. А был он красив, храбр, хлебосолен, ясен и грозен взором, и женат был, казалось, счастливо: на дочери всесильного тогда Михаила Черниговского (позже убитого в Орде и причтенного к лику святых ради мученической кончины своей). Василько и сына успел оставить по себе, и сыну оставил Ростов, по счастью не разоренный татарами.

Почто бы и тут, даже и уступив граду Владимиру, даже и после Батыева нахождения, не подняться Ростовской земле? Лежала она — тот удел, что заповедал и передал детям князь Константин, — на Волге, от Углича до Ярославля, и, переплеснувши в Заволжье, далеко уходила на Север, к самому Белоозеру (и град тот древний такожде принадлежал Ростову), в места глухие, необжитые, богатые зверем, рыбой и всяким иным обилием. Было куда расти, было где и укрыться от иных гостей непрошеных, было куда ходить дружинам, было где и пахать нивы, сеять хлеб, ставить села, рубить города. Да ведь именно туда, к северу, шагнула Русь, прежде чем, укрепившись в череде веков, обратным всплеском излиться в татарские степи! Но ни князья, ни бояре ростовские не нашли в себе сил для многотрудного и долгого деяния — освоения новых земель на Севере. (Так же, как не нашли в себе сил для защиты града Ростова от нахождения Батыева.)

Дети Константина поделили отцову отчину на три части. Васильку достался Ростов с Белоозером, Всеволоду — Ярославль, младшему, Владимиру, — Углич. Углич позднее, за бездетностью своего князя, воротился в волость Ростовскую. Иная судьба постигла Ярославль. Тут тоже, на детях Всеволода, прекратилось мужское потомство, и Ярославский удел должен был возвратиться Ростову. Оставалась там властная вдова Всеволода, Марина, дочь Олега Святославича Курского, княгиня древних кровей, гордая родословием и прежнею славою, с трехлетнею внучкой на руках, Марией, Машей. И Машину ли судьбу, судьбу ли земли решая, — а паче всего вопреки ближайшей ростовской родне, отыскала Марина Ольговна стороннего жениха для подросшей Маши, смоленского князька, Федора Ростиславича Чермного, молодого красавца и честолюбца, отодвинутого братьями на маленький Можайский удел. Ему и досталась девочка-жена с городом Ярославлем в придачу.

О чем думала, на что надеялась престарелая Марина? Позже (слишком поздно уже!) пыталась отделаться она от смоленского зятя, затворив перед ним ворота Ярославля и объявив князем сына Маши и Федора, отрока Михаила... Тщетно! За плечами Федора Чермного уже стояла неодолимая помочь Орды. Прожив несколько лет в Сарае, он успел очаровать дочь самого хана ордынского, Менгу-Тимура, и женился на ней, как осторожно сообщает предание: «после смерти первой жены — Маши». Кончилось тем, чем и должно было окончиться. Федор, как кукушонок в чужом гнезде, уморив сына-соперника и приведя татарскую жену, начал свой, новый род ярославских князей, навек оторвав богатый Ярославль от обширного Ростовского княжения...

Ростовский дом, до смерти своей в 1277 году, вела вдова Василька, Мария Михайловна, дочь замученного черниговского князя. Изящная, подсушенная временем, «вожеватая», с древнею родословной, еще более породистая, чем Марина Ольговна, гордая мученическим ореолом отца (а был Михаил при жизни и лих, и нравен, и тяжек зело!). Все силы потратила она, чтобы поддерживать внешнее благолепие и блеск ростовского княжеского дома. А сын, Борис Василькович, мягкий, изящный и слабый духом, навек испуганный убийством деда в Орде, на только-то и годился, чтобы радушно и хлебосольно принимать знатных гостей. Второй сын, Глеб, был посажен на Белоозере. Оба умерли, не свершив ничего значительного и оставив внуков-двоюродников: Дмитрия с Константином Борисовичей и Михаила Глебовича.

Дмитрий ездил по городу на сером коне, леденя глазами встречных смердов, и ждал своего часа. Порода сказалась и тут, в безумной и хрупкой гордости, в презрении к горожанам, «черной кости», в бессилии, прикрываемом высокомерием, в трусости, когда доходило до настоящего дела...

Умерла Мария Михайловна, и братья тут же рассорились. Дмитрий Борисович в 1279 году поотнимал у Михаила Глебовича села «со грехом и неправдой великою», а в 1281 году пришел черед и Константину бежать и жаловаться на старшего брата великому князю Дмитрию. Разномыслие, как видно, разъедало и боярство ростовское. Некому было прекратить свары своих князей, некому властно призвать к единому, «соборному» делу...

В 1285 году умер, не оставя потомства, углицкий князь Роман. Углич воротился в Ростовскую волость. И что же? Дмитрий Борисович тотчас затеял дележ волости по жребию (!) с родным братом Константином, и — по жребию — потерял Ростов, а потом долго и трудно возвращал его себе. Словно бы сам хлопотал о скорейшем умалении древнего ростовского дома!

В этих дележах, переделах и спорах, во взаимной грызне да в метаниях между двумя сыновьями Александра Невского, тягавшимися о великом столе, прошла-прокатила впустую вся его жизнь. Старший внук Василька, он умер в 1294 году, не оставил даже и сына.

Константин пережил его на тринадцать лет, проявив все пороки старшего брата. Сев на стол, он тотчас рассорился с владыкой и тоже продолжал метаться, заигрывать с Ордой, Москвою и Тверью, постоянно попадая впросак. Он умер в 1307 году, оставив сына Василия, а Василий Константинович скончался в 1316-м, в свою очередь оставя двух сыновей, Федора и Константина, вскоре поделивших даже и город Ростов на две части... Так шло умаление Ростовской земли.

Видимо, была в древней крови черниговских и курских Рюриковичей какая-то отрава, что-то помешавшее им жить и держаться друг за друга. Дети Данилы Московского ссорились до ярости и отъездов в Тверь, а отчины не делили, наоборот, деятельно приращивали совокупные земли Москвы.

На споры в своей семье силы уходят те же! Если бы Дмитрий Борисович, вместо того чтобы «со грехом и неправдою» отнимать села у брата, занялся освоением северных палестин (куда шли и шли насельники из Ростовской волости!), подчинил себе ту же Вологодчину, ту же Вагу с Кокшеньгой, опередив и потеснив новгородцев (а люди шли именно туда, и даже появлялись там, на Ваге и на Кокшеньге, «ростовские» волости!), неизвестно еще куда и как поворотило бы судьбу Ростовской земли!

Но так вот всегда и наступает упадок. Со слабости. С потери предприимчивости. Со ссор между своими. С распада, ослабления кровных связей, когда в единой доселе семье начинаются свары, дележ накопленного предками вместо новых приращений, взаимное нелюбие вместо взаимопомощи... И вот свои становятся дальше, чем чужие, и уже оборотистые дельцы из иных земель облепляют позабывшего о подданных своих князя, уже братья вручают добро черт знает кому, лишь бы не досталось своим.

Единство — семьи, сообщества, племени — вот то, что держит и соединяет и пасет языки и народы. Единство древних монгол позволило им с ничтожными силами покорить едва не весь мир. И не потому была спасена Европа, что ее закрыла собой «издыхающая Россия», или горы Карпатские, или мужество горцев, а потому, что двоюродные братья Батыя насмерть рассорились с ним и увели свои тумены назад, в монгольскую степь. И не варвары с громом опрокинули Римскую империю, а сами последние римляне в дикой междоусобной борьбе вырезали друг друга. Подобно тому и Византия погибла в спорах и раздорах своих василевсов, не оставивших сил для обороны от внешнего врага.

Да что там Византия и римляне! Сравни, в простой крестьянской семье, как дружно, помочью, строят дом своему родичу, пашут поле или секут лес и как в иную пору озлобленные родичи делят половины и четверти того дома, судятся за колодец и три яблони в саду, растрачивая при этом талант и силы, коих хватило бы с избытком на возведение заново не одной, а трех подобных же усадеб!

Сами себя! Всегда сами себя! Народ, единый в массе своей, неодолим. Или уж навалит вражьей силы тысячу на одного, да и тогда единый в себе народ найдет силы выстоять и устоять. Не в таком ли числе: «един с тысячью и два с тьмою» — схватывались древние хунны с Китаем и побеждали!

Уважают ли, чтят ли дети отца и матерь своих? Дружно ли собираются родичи на помочь своему кровнику? Продолжают ли потомки дело отцов? Продолжают, помогают, держат — тогда жив народ и все сущее в нем. А с малого, с развала семьи, распадается и племя, породившее эту семью и людей этих...

Глава третья

Виноват ли был боярин Кирилл, что в тщетном стремлении поддержать ростовскую княжескую династию он рушился вместе с нею? Что, упрямо спасая Константина Борисовича, не считал имения своего, что, приняв буквально на руки Василия Константиновича, он видел от того один лишь разор и неблагодарность. Не слушая своего боярина, Василий Константинович переметнулся было от Михайлы Тверского к Юрию Московскому, и приведенные Юрием послы ордынские, Казанчий с Сабанчием, жестоко пограбили Ростов, а с Ростовом заодно и загородное имение Кирилла.

Василий Константинович умер на двадцать пятом году жизни от морской болезни, запутав донельзя свои и Кирилловы дела, и тут на ростовский стол сел углицкий двоюродник, Юрий Александрович, пятнадцатилетний мальчик, и именно при нем в 1318 году явился «посол лют именем Кочка», ограбил Ростов, разорил и ободрал Успенскую церковь, пожег монастыри и окрестные села, спалив дотла усадьбу Кирилла, из которой татары подчистую вывезли все добро и скот, оставив одно погорелое место.

Мы сейчас почти не понимаем, что значили богатство и богатый человек в те века, ибо о богатстве судим по условиям дня нынешнего, когда деньги приходят в виде зарплаты или лежат на книжке, то есть поддержаны и обеспечены могущественным аппаратом государства, устроением, начала и концы коего неизвестны для нас, так, будто уже оно и само по себе существует. В лучшем случае мы представляем богатство по условиям дворянской жизни XIX столетия, той, с картами, псовою охотой и проматыванием имений... И великая истина, что богатство создается трудом и что чем больше человек работает, тем он богаче, и наоборот, чем он больше имеет богатства, добра, «собины», тем больше обязан работать, чтобы его сохранить, — великая эта истина, верная в глубинной сути своей, несмотря на все иллюзорные ее искажения, для всех времен и народов, почти недоступна уже нашему сознанию. К слову сказать, получив от Екатерины указ «о вольности дворянства», то есть о праве жить, не служа в армии, а значит, не работая, дворяне наши, несмотря на отчаянные усилия лучших своих представителей, за полвека прожили, промотали и утеряли все нажитое их предками за шесть предшествующих столетий, и реформа 1861 года, по сути, покончила с дворянством, разрушив саму систему поместий, «земель со крестьяны»... Ну а как купеческие сынки умели за считаные годы спускать миллионные отцовские состояния, мы знаем из литературы того же XIX века достаточно хорошо.

В те же, далекие от нас века, когда всеохватывающей бюрократической государственной системы еще вообще не существовало, в те века отнюдь не просто было быть богатым и удерживать и передавать детям богатства свои.

Боярин Кирилл был «нарочит», великий муж в Ростовской земле. Но что это значило? В чем состояло оно, это богатство? В родовых именьях (напомним, без крепостного права), в оружии, стадах, портах и прочей «рухляди», в дружине, наконец. Но за стадами нужен уход, оружие имеет силу только в руках ратников, а ратных, дружину, нужно кормить, и кормить хорошо. Чем значительнее был боярин, тем большее число зависимых от него людей кормилось от его стола. И выгнать, уменьшить число их было подчас просто невозможно. А служба князю? Она заключалась в делах посольских (а ездили за свой кошт), в военной помочи (а приводили своих ратных и оборужали их сами), в управлении — ну тут, на «кормлении», то есть управлении какой-то областью, можно было получить причитающиеся по закону «кормы», которые опять же шли на содержание дружины, слуг, посельских, ключников и прочая. А ежели земля была разорена, взять с нее что-то было отчаянно трудно (крестьянин не был крепостным, напомним еще раз, и волен был уйти на все четыре стороны), а дружину, всех данщиков, вирников и прочих — корми! И ежели князь разорен, то одарить боярина за ту же поездку в Орду совместно с князем он не может. А поездки в Орду — сущее разорение! Там каждому татарину дай по приносу, да и стоимость тогдашних переездов нам даже не представить себе: целый поезд людей, коней, дружины, возы с припасом, лопотью, серебро, серебро, серебро — не то не доедешь и до места... А ездить со князем своим надобно все равно. Не откажешься, ежели ты «муж нарочит» и один из ближайших бояр своего господина...

Малолетних князей ростовских Кирилл не жалел. Понимал и отводил глаза, видя жалкую улыбку, с коей Федор Васильевич вместо серебра и добра награждал своего слугу все новыми обещаниями в грядущем не забыть... Князь был нищ. Куда уплыли сокровища, собиравшиеся столь упорно предками, он не знал и сам хорошенько. Задерживались дани Орде. Дело шло к тому, что московский князь вот-вот наложит руку на Ростов, без бою — драки — кроволития, а просто так вот: возьмет и съест. И боярин Кирилл нищал вместе со своими князьями. Нищал еще страшнее, ибо князь, даже разоренный дотла, все одно имеет право на княжеские «кормы» и дани со своего княжества, а разорившийся боярин, теряя добро и земли, теряет все и может решительно опуститься по социальной лестнице до служивых дворян, до городовых «детей боярских», до холопов даже и даже до крестьян. И путь этот, безоглядный путь вниз, боярину Кириллу, как виделось ясней и ясней, был уже как бы предопределен судьбой.

Глава четвертая

Юрий Александрович, очередной князь-малолеток, наделавший новой беды Кириллу, умер в лето 1320-е, на восемнадцатом году жизни, освободив стол для малолетних детей Василия Константиновича... И вот город, сделавшийся столпом учености Владимирской Руси, погибал. Погибал без бою и славы, в княжеских и боярских несогласиях, в наездах послов, в оскудении, причины коего — увы! — гнездились прежде всего в самих князьях ростовских, что «мельчали и исшаивали», когда рядом слагались княжества и росли, бурля и перераспределяясь, глубинные силы новой Руси.

За сварами и ссорами не разглядели, не учуяли князья, да и бояре ростовские, того грозного, что творилось на Руси и в Орде в эту пору.

Сыновья Невского, Дмитрий с Андреем, заливали землю кровью, но спор шел не о малом. Великое княжение, а с ним вся северная Русь лежали на чаше весов и должны были достаться победителю. Дети Невского властно простирали руки к Великому Новгороду, налагали длань на целые княжества, приобретали, захватывали, но не делили! Ростовские князья ссорились по-мелкому и не увидели, как с принятием мусульманства Узбеком, с победою «бесермен», страшно закачались русско-ордынские весы. Не поняли трагической сути падения Михаила Тверского. Не учуяли, что дело шло к Куликову полю — к Куликову полю дело шло! Этого не увидели, не поняли в Ростове, хотя тут-то и должны бы были и обязаны были понять прежде прочих! И потому, век приспособляясь, даже и приспособиться не смогли к тому новому, что начало наползать на Русь с воцареньем Узбековым.

Кирилл был в числе немногих понимавших — потому и настаивал, чтобы Ростов держался Твери и великого князя Михаила, — но что он один мог?! Прочим, казалось, пример Федора Чермного — едва не захватившего вместе с Ярославлем Смоленское и Переяславское княжества, — навечно вскружил головы. Изо всех сил подружиться, покумиться с Ордой! Вопреки своему же народу! Милостью хана усидеть на столе! И не узрели, что даже у покойного Федора Чермного не получилось, да и получиться не могло, ибо вне морали нет и не может быть успешной политики на Руси! И не видели, не ведали, что Орда уже не та совсем и союз с ханом, премудро устроенный некогда Александром Невским, перестал быть возможен теперь, когда победили воинствующие бесермены, объявившие Русь «райей», податным бесправным скотом, обреченным на позор и уничтожение. И начались «послы»...

А было допрежь того так: сидел в каждом городе баскак татарский, без войска и особых прав, и надзирал за князем — исправно ли тот вносит дань татарскую, не злоумышляет ли чего? Князь дарил баскака подарками, а мог и нажаловаться на него в Орду. И баскак предпочитал не ссориться с князем, на иное закрывал глаза сам, на другое закрывал ему глаза князь дареными соболями... А тут не стало баскаков, начались «послы».

Посол приходил лишь раз, он был чужой князю и был заинтересован в одном — взять! Взять так, чтобы другим не досталось. Жаловаться не будут, а и будут — попусту: «райя», скот! И поступать можно как со скотом. И каждый посол свирепствовал как мог и наживался как мог. Летопись сохранила нам от тех лет, с 1314 года начиная, целый мартиролог ограбленных и сожженных городов, сожженных не ратным нахождением, а — послами! В лучшем случае обходилось без огня, а так: приходил в 1321 году из Орды в Кашин посол, «татарин Таянчар с жидовином должником, и много тягости учинил Кашину». А Кашин был город немалый, второй по значению в Тверской земле, и учинить ему многую тягость значило разграбить дочиста.

И так уж получалось, что сильные князья умели, задаривая хана, отделаться от послов, и потому разорялись послами грады поменьше и княжества послабее. А те, кто умел ладить с Ордою, как Юрий Московский, еще и сводили руками послов счеты с соперниками своими.

И явно не без чужого наущения посол Ахмыл, в 1322 году пришедший из Орды с московским князем Иваном Данилычем, взял и сжег Ярославль, после чего готовил такую же участь Ростовской земле и граду Ростову.

Город спасло прошлое, опять прошлое! Спасли нити традиций, которые рвутся далеко не сразу и не вдруг даже и в величайших катаклизмах истории. Райя райей, а старинные связи было порушить не просто и татарскому послу. Русская церковь все еще внушала опасливое уважение ордынцам. Давно ли православные епископы в Сарае председательствовали на ханских советах?!

Некогда, еще при Менгу-Тимуре, один из царевичей-чингисидов, придя на Русь, крестился под именем Петра и основал монастырь в Ростовской земле. Этот «ордынский царевич Петр» был посмертно канонизирован, не без дальнего загляду: была надежда (несбывшаяся) на скорое обращение всей Орды в православие. И жил в Ростове правнук святого царевича Петра, Игнатий, уговоривший владыку Ростовского, Прохора, встретить Ахмыла крестным ходом, поднеся ему «тешь царскую»: кречетов, соколов, шубы и прочие дары. Да тут еще сын Ахмылов заболел глазами на Ярославле, и владыке Ростовскому удалось его исцелить. И Ахмыл, послушавши Игнатия, — как он сам сказал: «цареву кость, татарское племя», — укротил нрав, остановил грабежи Ростовской волости и не тронул, не стал жечь самого города...

Это и была та самая «Ахмылова рать», память о которой связалась с рождением отрока Варфоломея.

Глава пятая

И вот первое, во что я, человек двадцатого века, смущаюсь поверить: чудо, случившееся еще до рождения Сергия. Когда в церкви, во время литургии, троекратно послышался детский крик из материнской утробы, крик ребенка, еще не рожденного, будущего Варфоломея, в иночестве Сергия, по месту исхода его прозванного Радонежским.

Крик является с дыханием, младенец же в утробе матери еще не дышит, следовательно, не может и закричать. В это-то противоречие и утыкается мой слабый ум. Было? Не было? Но ведь было! Ибо не легенда, сочиненная позже, а настойчиво повторяемый, во всю жизнь Сергия, рассказ. Событие, доставившее много беспокойства и родителям его, заботно, не раз и не два и у разных людей выспрашивавшим — к чему такое? И что означает, и о чем повествует, не к худу ли? И каков будет этот ребенок, какой судьбой наградит его Господь?

И вот я стремлюсь найти «научное», то есть современное объяснение... о суета сует! Да разве научное объяснение что-нибудь изменит в его жизни, в том, что было, о чем говорили и во что верили люди той поры... Да и вообще, что значит «было»? Был крик, троекратный детский крик из утробы беременной, возможно на последнем месяце, боярыни, крик в церкви во время литургии, и бабам, обступившим ее после службы, отвечено было со стеснением и опусканием очей, что младенца нигде не прячет, что он еще там, во чреве... А я буду сейчас добиваться — мог ли нерожденный прокричать? Да разве в этом дело? И — дадим уж себе волю и на это, дадим волю на «объяснение», ибо без того не можем, не умеем помыслить иначе. Мог же быть любой непроизвольный «чревный» крик у женщины на сносях, в полной народу церкви, да на последнем месяцу, да после двух-трехчасового стояния, да, возможно, в духоте, в полуобморочном состоянии, возможно, в состоянии полубредовом, экстатическом, когда самой уже кажется, что то кричит ребенок во чреве... Ну хоть так объясним! Хотя — зачем? Зачем нам всегда эти научные объяснения или опровержения чудес? Верим же мы без объяснений и без опыта, и не понимая того совершенно, в чудеса современной механической цивилизации, и довольно там, что кто-то там видел, кто-то понял и объяснил. Лишь бы сами сделали, сами люди. Ну а тогда, прежде, верили природе. И непонятное, неясное ему называли чудом. Страшусь сказать, но выскажу все же и такое предположение: а что, ежели наш механический век не все понял, не все постиг, а вдруг да не все тайны бесконечной и бесконечно изменчивой вселенной ясны нам, нашему сегодняшнему сознанию? Сколько в самом деле высокого духовного мужества и высокого стояния ума потребовалось англичанину Вильяму Шекспиру (человеку самого начала современной технической цивилизации) для того, чтобы разорвать этот порочный круг мысли: «Если неизвестно нам и нами не объяснено, значит не существует», — разорвать и бросить в лицо гордым современникам, и в лица грядущим, еще более спесивым потомкам бросить вещие слова истинного прозрения: «И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится нашей мудрости». (В старом, более известном переводе это звучит так: «Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам».)

Так вот, не будем все же добиваться, чтобы современная медицина объясняла все чудеса Средних веков. Она будет стараться объяснить их, как объясняем мы ход истории в каждый век по-своему и в каждый век по-разному. Но как история все-таки была... Не важно, из гордости, мужской ли обиды или по «экономическим соображениям», но, скажем, древние греки отправились-таки под Трою, и сложили там свои головы, и пели потом героические песни-сказания о великой войне с Приамом, и песни эти были записаны и дошли до нас, и вся запутанность гомеровского вопроса не отменяет наличия «Илиады» и «Одиссеи»... Так вот, то, что было, — было, и был троекратный младенческий крик в церкви, во время литургии, в ростовском соборе, в первой четверти великого четырнадцатого столетия...

Беременная Мария стояла на притворе. Когда за проскомидией (приготовлением святых даров в алтаре), после пения «трисвятого» («Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!») хотели начать честь Евангелие, ребенок внезапно завопил в утробе. Она охватила живот руками, стояла ни жива ни мертва. Вторично, уже когда начали петь херувимскую песнь: «Иже херувимы...» — младенец вновь внезапно заверещал на всю церковь. И в третий раз возопил, когда иерей возгласил: «Вонмем святая святым».

Тут уж заволновались и все окружающие. Женщины и мужчины стояли тогда в храмах, не смешиваясь, на левой и правой сторонах собора, и потому толпа вокруг Марии была сплошь своя, бабья, настырная и любопытная, и любопытно-бесцеремонная.

Но надо объяснить тут, что же такое литургия? Литургия, или обедня, — это главное, основное, ежедневное богослужение православной церкви.

По евангельской легенде, в ночь накануне того дня, когда Его, по доносу Иуды, схватила стража, чтобы увести на казнь, Иисус, уже прозревавший свой скорый конец, сидя с учениками за позднею трапезой, в задумчивости разломил хлеб, покрошив его в чашу с вином, и, обратясь к ученикам, промолвил:

— Примите, ядите! Сие есть тело мое и кровь моя Нового завета!

Тускло чадили масляные плошки. Двенадцать скитальцев во главе со своим наставником, они ели в задней комнате бедного пригородного дома. Ели не потому, что исполняли обряд, а потому, что были голодны и усталы. Грозно пошумливал невдали, укладываясь спать, великий и гордый город. «О Иерусалим! — как-то воскликнул Христос. — Ты, побивающий камнями пророков своих!» Испеченный на поду грубый хлеб, да дешевое кислое красное вино, разбавленное водою, да горсть оливок — о мясе козленка им не приходилось и мечтать! — вот и вся трапеза. И их было мало, так мало в этом чужом и враждебном, гордящемся храмом своим, торговом и шумном городе! Их было только двенадцать человек. Дух отчаяния, дух скорого отречения от учителя своего витал над ними. В этот миг Иуда встал, окутав лицо плащом.

— Что делаешь, делай скорей! — с суровой горечью произнес наставник. Ему уже оставалась только часть ночи: моление о чаше в Гефсиманском саду.

Так ли бестрепетно уведал он о предназначении своем? Так ли спокойно отпустил от себя Иуду? Но сделать уже ничего больше было нельзя. Вскоре, когда сад наполнился стражей, шумом и лязгом оружия, он сам остановил ученика своего, взявшегося было за меч. Отрубленное ухо раба первосвященникова — вот и вся кровь, пролитая за него в Гефсиманском саду. Да, они, ученики, были готовы умереть, сражаясь. Но не это было важно теперь. Важно было — важнейшее. И в этом, важнейшем, они были еще не тверды. «До того как пропоет петух, ты трижды отречешься от меня», — сказал он Петру — и не ошибся. В свалке, в толпе, когда ему при желании можно было бы скрыться, он не пожелал бежать. Иуда подошел и облобызал Христа. Это был условный знак убийцам: «Поцелуй Иуды». Учителя схватили. Жертва, кровавая добровольная жертва за други своя, была принесена.

Позднее, припоминая и сопоставляя, постигли уцелевшие ученики грозный смысл Иисусовых слов, сказанных над преломленным хлебом, и поняли, что то был завет на грядущее. Хлеб и вино — тело и кровь. И крест, и мука крестная. Жертва, которую смертный постоянно приносит на алтарь человечества, высшая жертва Создателя Созданию своему. И, собираясь тайно на общие трапезы, стали они с тех пор преломлять хлеб и крошить в багряное вино, смешанное с водою. Дабы не забыть. И укрепиться духом. И не пострашить пред смертною мукою, когда придет роковой час. И во время трапезы знали: не хлеб и вино, а тело и кровь Господа своего вкушают они, чудесно пресуществленные из вина и хлеба, приносимые каждый раз заново и заново на алтарь человечества. И не прекратится жертва, и не оскудеет любовь того, кто смертною мукою указал путь заблудшим чадам своим. И каждый раз, чудесно преображаясь в таинстве евхаристии [5], хлеб превращается в тело, а вино — в кровь Господнюю.

Ученые мужи укажут тут, пожалуй, на элементы древней магии приобщения, свойственные многочисленным языческим культам, а именно — поедание частицы бога (тотема, тотемного животного) с целью получения (перенесения) его свойств на самого себя. Нелишне будет напомнить о принципиальном для древнего человека различении двух магических действий, а именно: обрядового поедания врага, трансформировавшегося в черные дьявольские культы с людоедством, ритуальными убийствами и проч., — и поедания своего бога (хозяина, покровителя), который добровольно отдает себя, свое тело, дабы укрепить своих подопечных или даже перейти в них, обретя в них новую жизнь. Таким образом, эти два действия, для современного человека вроде бы и схожие, имеют принципиально два противоположных смысла: борьбы — уничтожения, с насильственным подчинением чужой силы, и союза — присоединения, с передачей силы последователям своим. Можно бы проследить названные обряды исторически, найти тьму примеров, когда первоначальный кровавый культ (часто с человеческими жертвоприношениями) с течением веков смягчался. Подлинная кровавая жертва заменялась предметом или веществом, только символизирующим ее в обряде... И тут-то мы и подойдем к таинству «преображения» хлеба и вина в тело и кровь Господнюю. Все это и многое другое можно бы, повторяю, высказать здесь, как и про связь (в значительной мере по противоположности) христианского культа с древнееврейским. Почему Христос в проскомидии и получает название агнца (по аналогии с еврейским пасхальным жертвоприношением: закланием и поеданием ягненка), и многое еще можно бы вспомнить тут, хотя можно и не вспоминать вовсе. Дело в том, что ритуал, культ, никогда и нигде не является рациональным изобретением ученых или жрецов, а всегда и всюду возникает в результате горячей веры — переживания и уверенности в исключительности для себя и истинности в высшем смысле всякого данного ритуала.

Скажем так: обряды не создаются, а складываются, возникают. И для того чтобы сложилось, возникло таинство евхаристии, нужна была горячая вера, во-первых, в исключительность, важность самого акта добровольной жертвы Иисуса Христа для духовного спасения своих последователей — христиан. Нужна была экстатическая вера в то, что пресуществление в самом деле происходит, и недаром история отмечала множество случаев, когда верующие видели действительно на престоле, в причастной чаше, вместо хлеба — агнца или даже младенца Христа. То есть для них даже и зрительно, и по ощущению происходило превращение хлеба и вина в тело и кровь Христову. Легко понять поэтому, какое экстатическое состояние могло охватывать верующих во время таинства пресуществления в те, уже далекие от нас века, когда вера была живой и грозной, когда религия обнимала и пронизывала всю жизнь, когда за принципы, имеющие для нас не больше значения, чем древняя мифология, люди бестрепетно отдавали жизнь, шли на костер и муку, доводя себя в воображении своем до такого состояния, что на ногах и руках у иных сами собою появлялись вполне реальные кровавые язвы — стигматы, следы гвоздей, коими был некогда прибит Спаситель ко кресту.

Да, впрочем, что говорить? Поставим вопрос иначе, не в плоскости исторических научных исследований, а в другой. Не является ли во все века истории для человека высшею ступенью подвига, высшим состоянием, до коего он может подняться в героизме своем, подвиг и состояние жертвенности? И в этом смысле не будут ли вечны и на все века справедливы слова о том, что «никто же большей жертвы не имет, аще отдавый душу за други своя»? Что, скажем уж до конца, без этого высокого чувства, без этой готовности отдать себя за других человеческое общество попросту не может существовать, что когда тот или иной человеческий коллектив пронизают идеи своекорыстия, эгоизма, жестокости и насилия, человеческое общество, побежденное ими, скоро гибнет, как бы устроено и могущественно оно ни было. И в этом смысле, по крайней мере, мы можем говорить даже и теперь, и с точки зрения нашего атеистического и материалистического воспитания, что жертвенный подвиг Христа в пору крушения античного мира спас человечество от гибели, указав новые идеалы новой жертвенности, новой самоотдачи «за други своя», взамен утраченных античных, и тем самым позволил утерявшему цель и смысл существования обществу вновь обрести для себя и цель, и смысл, и веру, вырастив в недрах умирающего античного мира новые живые побеги юной культуры, охватившей вскоре все Средиземноморье и половину Европы и получившей со временем название культуры христианской.

Скромный обряд, трапеза верных, вспоминающих учителя своего, с течением веков превратился в пышное богослужение, литургию, или по-русски обедню (название «обедня» указывает на обычное время совершения ее — до обеда). Явились строгие правила, чтение Апостола и Евангелия, кондаков [6] и тропарей [7], стройное пение антифонов [8] и молитвословий украсили древний обряд. В напряжении духовного творчества первых веков христианства сами собою слагались все более сложные формы литургического действа. Виднейшие отцы церкви, Иоанн Златоуст и Василий Великий, оставили нам свои каноны литургий, ставшие основою православного богослужения. Само литургическое действо обозначало теперь как бы сразу и рождение, и крестную смерть агнца — Христа. Отправлять литургию получил право только пресвитер, священник. (Дьякон уже не имеет права совершать литургию.) Приготовление символической трапезы — проскомидии (разрезание хлеба — вынимание частиц из просфор, приготовление вина и проч.) происходит обязательно в алтаре, на жертвеннике, и совершается священником после обязательного к тому молитвенного приуготовления.

Пока в алтаре происходит приготовление святых даров, в храме находятся молящиеся христиане и те, кто еще не принял крещения, а только готовится к тому, — оглашенные; и начало литургического действа так и называется: «литургия оглашенных». На литургии оглашенных, после великой ектеньи [9], антифонов, пения «трисвятого» и прочих молитвословий, читают отрывки из Евангелия, что символизирует проповедь Христа народу (почему эта часть литургии и открыта равно для всех — и христиан, и неверующих). Напомним, что младенец Варфоломей закричал впервые как раз, когда хотели начать честь Евангелие, то есть, по христианской символике, перед проповедью Христа.

После литургии оглашенных начинается главное литургическое действо — «литургия верных». Оглашенных и вообще всех прочих, кто не причастен к тайне крещения, просят выйти из храма возгласом: «Изыдите, оглашенные!» В воспоминание о тех древних, укромных литургиях, совершаемых во враждебном окружении, втайне от властей, преследовавших христиан, дьякон восклицает: «Двери, двери!»

И вот начинается важнейшая часть обедни — перенесение святых даров с жертвенника на престол. Хор после ектеньи «Паки и паки миром Господу помолимся» запевает херувимскую песнь: «Иже херувимы тайно образующе и животворящей Троице трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми: аллилуйя, аллилуйя». (Здесь говорится об ангелах — невидимых копьеносцах, охраняющих святые дары. Насколько важна эта часть литургии, свидетельствует уже то, что по вопросу: единожды или трижды пропевать в конце херувимской песни «аллилуйя», в XVII столетии начался яростный спор староверческой и никонианской церквей.) Именно в этот торжественный миг Варфоломей прокричал вторично, нарушая пристойность обряда.

Третий крик ребенка раздался уже после самого претворения, перед причастием, когда дьякон возглашает: «Вонмем!» А иерей, вознося дары, отвечает ему: «Святая святым!»

Что означал этот троекратный крик, нарушивший благочиние службы? Был ли то крик радости и веры во время происходившего таинства или, наоборот, вмешательство злой силы, стремящейся нарушить стройное течение литургии? Ведь еще и так при желании можно было повернуть событие!

Бабы окружили смущенную боярыню.

— Покажь ребеночка-то! — требовательно приказывали ей.

Под широким боярским опашнем, что скрывал вздетый живот беременной, можно бы было и новорожденного спрятать. Еще что нам дивно и что следует объяснить, это женская, бабья бесцеремонность, с коей обступили великую боярыню посадские и купеческие женки. Но тогда, в те века, церковь действительно уравнивала, и тут были все — молящиеся, и все бабы — бабы, и не было лакея с дрожками у паперти, и одежда была похожей. (И не было, еще не было крепостного права! Того тоже не забудем днесь!) Мы же отравлены воспоминаниями о надругательствах барских над бесправною дворней в восемнадцатом-девятнадцатом столетиях, мы же и боярина представляем в виде барина пушкинской или хоть екатерининской поры, во французском платье, в пудреном парике, с тростью и лакеями за спиной. А этого не было. Еще не было. В церковь шли пешком, все и всегда. Тем паче женщины. Даже и много позже, даже и века спустя (царицы уже!) шли пешком из Москвы в Сергиеву лавру на поклонение. Шли с толпами молящихся, в одно, так что же говорить про четырнадцатый век!

Бабы теребили, ощупывали даже беременную боярыню:

— Где ребеночек-то? Детский же был крик-от!

А она краснела, тупилась и повторяла, отпихивая слишком бесцеремонные руки, что нет, не прячет она дитятю где под опашнем, что дитя в ней, самой, еще не рожденное... И тут-то чьи-то круглые глаза, кто-то громко охнул, кто-то всплеснул руками:

— Ба-а-абы! Ребеночек-то во утробе прокричал! Анделы! Не простой, видно! Да уж не черт ли тут подводит, не нечистая ли женка, жена боярская, что приперлась в церкву на сносях, уж чего у ней во черевах-то?!

Про то, что ребеночек святой, не вдруг подумают, из зависти бабьей сперва про худое скажут. Тем паче боярыня все-таки, боярыня великая, а уж и знают, что нынче, по нонешним временам, обедневшая боярыня-то! Что уже нет той силы, и славы, и богатства того, и уже не робкая зависть, а глумливое насмешничанье порой послышится ей вслед. Тем паче тут, среди народа, в церкви, где она одна среди прочих нарочно на хоры не пошла, стояла в толпе внизу, смиряла себя. Самой разве легко видеть ежеден заботно хмурое лицо супруга, и скудость наступающую, и небрежничанье холопов, тех, что прежде стремглав кидались по первому знаку...

И вот теперь новая забота, новое горе, новое трудное испытание — этот вот ребенок, второй сын (чуялось как-то, что сына дает ей опять Господь). Старшенький, Стефан, уже и грамоту начал постигать, а этот какой-то будет еще?! И вот тут, воротясь из церкви, в слезах, повестила она супругу своему про наваждение — чудо ли? — случившееся с нею на обедне... И священника призывали, и, отслужив молебен, а после отведав обильной трапезы и прилично отрыгнув, успокаивал родителей отец Михаил, толковал от писаний, от текстов... А неуверенность осталась, и, борясь с нею, строже и строже блюла беременная весь чин христианского жития, молилась часами, постилась по средам и пятницам, содержала себя в чистоте телесной и духовной. К тому часу, как родить, лицо истончилось, стало прозрачным до голубизны, и глаза — огромными. Уже и супруг, коему хватало своих забот, стал взаболь бояться за нее — не скинула бы плод, не умерла бы сама от добровольно наложенной на себя тяготы!

Но не беспредельна труднота бабьей тягости. Срок родин подошел благополучно. И то еще скажем, что, к счастью великому, не в возке, не в пути, не в траве под кустом и не в придорожной курной избе, а дома, в своих хоромах боярских, довелось Марии произвести на свет второго, самого знаменитого сына своего.

Глава шестая

Женщина, рожающая в родильном доме, где ребенка уносят и приносят медсестры, чаще всего не видит первого взгляда новорожденного. Между тем, поглядев внимательно в глаза только что появившемуся на свет ребенку, трудно порою не смутиться духом и даже не ощутить жути — такое недетское, взрослое, мудрое и смятенно-трепетное выражение имеют они. Такие глаза, такой взгляд, пожалуй, только у серафимов Феофана Грека в куполе Спаса на Ильине в Великом Новгороде. Как будто откуда-то оттуда, «из выси сфер», пришедшая душа с трепетом ужаса оглядывает впервые этот, наш мир. Очень скоро, впрочем, и взрослость, и мудрость взора ребенка проходят, и глаза становятся обычными, глуповато-спокойными глазами дитяти. Чудо окончилось, душа вошла в плоть, и уже не проглядывают в телесном, пугая взрослый ум, глубины нездешних миров.

Боюсь утверждать — не видел, не зрел, не сравнивал! Но нет ли в этом, первом и скоро преходящем взгляде предвиденья каждой данной судьбы? Того, что определит человеку всю его последующую жизнь? Быть может, только очень старые священники, ведающие судьбы прихожан своих, коих им доводилось крестить, могли бы ответить утвердительно на этот вопрос.

В старину (да и не такую уж древнюю!) рожали дома, и боярыни так же, как и черные женки. И из высокого своего покоя, из вышних горниц, Мария, когда подошел ее час, тоже выходила в хлев. И тут, в парной духоте, где в полутьме шевелились, вздыхая, коровы, на свежей соломе, стоя, держась руками за перекладину, и рожала. Ну и — барыня все же! — не одна повитуха, а еще четверо сенных женок были при сем. Две поддерживали под руки со сторон, одна держала подол боярыни (не замарать бы дорогую сряду), другая стояла наготове с чистым убрусом и свечой.

— Потягни, потягни, милая! — приговаривала повитуха.

— Да я... — кусая губы, чтобы не закричать, бормочет роженица. — Да я... со Степушкой-то словно легше было... Ой!

— Ну, ну, душенька ты наша! Ну же! Пошел, уже пошел...

— Ой! Ой!! — не выдержав, наконец закричала Мария.

И тут, в трепетном свете свечи, что плясал огоньками в больших любопытных коровьих глазах (животные оглядывались, переминаясь, не совсем понимая, почто и к чему суетятся здесь все эти женки и пляшет тревожащий свечной огонек), боярыня, запрокинув голову с досиня закушенными губами, почти повисла на скользкой жерди, не держи со сторон, невесть и устояла бы, лишь горячий шепот и услыхала сквозь рвущуюся боль: «Идет!» И — в надрыв почти уже — огромное, опустошающее облегчение...

Только страшно дрожали расставленные ноги, и что-то там делали женки с повитухою, которая сейчас ловко приняла младенца в чистый убрус, тут же, слегка обтерев с него родимую грязь, положила на солому и льняною ниткою перевязывала пуповину, а перевязав, наклонилась и зубами, слегка зажевав, отгрызла лишнее, тут же и подшлепнув младенца: «Дыши!»

Под руки, почти обморочную, Марию отвели-внесли в терем и уложили на ложе, тоже соломенное, застланное рядном, а сверху белым тонким полотном, но без перины, чтобы не было жаркой мягкости, вредной роженице.

Тут, в повалуше, уже толпилось едва ли не полтерема, и не только женки и девки, совали нос и любопытные мужики, которых тотчас, впрочем, и выпроваживали взашей.

Посреди покоя уже было водружено дубовое корыто с теплой водою, и сейчас, уложив и обтерев влажной посконью боярыню, женки во главе с повитухою, бережно развернув, обмывали в корыте попискивающего малыша.

Боярин Кирилл протолкался сквозь суетящийся бабий рой к ложу жены, склонился над нею.

Мария вздрагивающими потными пальцами тонкой руки коснулась чела супруга. Огромные, полные пережитого страдания и счастья, обведенные синею тенью глаза оборотились к такому дорогому сейчас — особенно дорогому! — доброму и растерянно-беспомощному лицу супруга.

— Отрок, — прошептала, — сын!

Кирилл покивал головой, знаю, мол. В горле стало комом, не мог ничего и выговорить. Только еще ниже склонясь, коснулся бородою влажных, исстрадавшихся рук дорогой своей печальницы. Все заботы и труды сейчас — посторонь. Жива, благополучна! И — сын.

— Ты иди... — прошептала, едва заметным движением перстов перекрестив счастливого отца.