Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Prenez une poignée de personnes qui n’auraient jamais dû se rencontrer, toutes à la retraite ou presque… Un ex-inspecteur du FBI nostalgique, un ouvrier en mécanique pris par le temps, une ancienne star du muet excentrique, un catcheur professionnel superstitieux, un professeur de littérature kleptomane et un descendant des Indiens Choctaw multitâche. Joignez un soupçon de faussaire repenti mâtiné de joueur de poker professionnel, ajoutez à l’ensemble une goutte d’ado déterminée, et beaucoup, beaucoup de chance… Remuez le tout, puis laissez reposer. Recette garantie pour un cocktail détonnant ! Quid des Girafes, direz-vous ? Patience, vous allez comprendre…

À PROPOS DE L'AUTRICE

Autrefois assistante de direction, Martine S. Dobral embrasse le monde de l’écriture après l’arrêt de son activité. Elle s’inspire d’une tranche de vie personnelle pour entraîner ses héros dans un improbable road trip familial à travers l’Amérique des années 80.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 405

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Martine S. Dobral

Quand volent les Girafes

Roman

© Lys Bleu Éditions – Martine S. Dobral

ISBN : 979-10-422-2388-5

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

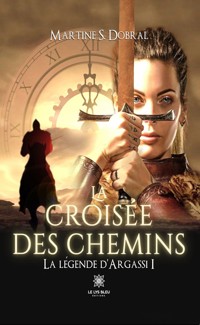

De la même auteure, paru aux éditions Le Lys Bleu

La Légende d’Argassi :

Tome I – La croisée des chemins, 2022

Tome II – Le choc des deux mondes, 2023

Tome III – La dernière bataille, parties 1 et 2, 2023

Tome IV – Le Livre de Laïrdhre, parties 1 et 2, 2023

Tome V – À l’aube des origines, parties 1 et 2, 2022

À Papous, le grand-père paternel de mes enfants.

Les Tricheurs – Le Caravage – 1595

La mémoire est l’avenir du passé.

Paul Valéry

Prologue

Turquie 1915

Tout commence en Turquie à Izmir au début du XXe siècle, durant le premier génocide arménien, le grand nettoyage ethnique d’avril 1915 à juillet 1916…

Quand on tambourina en pleine nuit avec force et cris au troisième étage du 30 de la rue Dr Faik Muhittin, dans le quartier très commercial de Kemeralti, le monde ordinaire de Sipan et Lilit Segopian bascula à tout jamais. Réveillés en sursaut, ils se dressèrent d’un bond.

— Ils arrivent !

Ils se levèrent dans le noir et s’habillèrent dans la précipitation. Sipan attrapa sa femme par le bras et l’entraîna vers son bureau tandis que les coups redoublaient de violence. Il alluma la lampe de table et sortit d’un tiroir deux ceintures à soufflet déjà prêtes contenant de l’argent, dont ils se ceignirent la taille sous leurs vêtements, puis il griffonna rapidement un bref message à l’attention de son fils dans l’espoir qu’il échapperait à la rafle. Il lui indiqua à mots couverts la combinaison de son coffre et le supplia de fuir sans tenter de les retrouver. Comme ils en avaient convenu en cas d’extrême urgence, il glissa le papier dans la doublure de cuir de sa Bible et la rangea dans le même tiroir.

Ils entendirent la porte voler en éclats et se regardèrent, blêmes. Main dans la main, ils se précipitèrent vers l’entrée et reconnurent sur le seuil, Ozil, le sergent de police de leur quartier, également leur voisin, entouré de plusieurs policiers. Sipan s’avança vers lui, dans la stupeur.

— Ozil ? Que se passe-t-il ?

Le sergent l’ignora et hurla des ordres aux hommes derrière lui.

— Cherchez les armes !

Sipan voulut s’interposer, mais il le repoussa brutalement d’un violent coup de matraque sur l’épaule qui le fit tomber à genoux. Les policiers le bousculèrent et se précipitèrent dans l’appartement. Hébété, il aperçut parmi eux un ami de son frère rencontré à l’occasion d’un déjeuner. Le jeune policier détourna le regard, gêné, et s’engouffra à la suite des autres. Lilit, livide, l’aida à se relever. Il se redressa en chancelant, l’oreille en sang, et balbutia, sonné.

— Des armes ? Enfin, Ozil, tu nous connais ! Quelles armes ? De quoi nous accuse-t-on ?

— D’espionnage et de terrorisme ! lui cracha-t-il au visage avec hargne.

Sipan secoua la tête, atterré.

— Mais enfin, c’est ridicule ! Nous sommes amis ! Tu es déjà venu chez nous plusieurs fois ! Tu connais ma famille ! Tu sais bien que c’est impossible !

Ozil ne lui répondit pas et fit un geste. Deux policiers les saisirent et les poussèrent sans ménagement dehors, pendant que le reste du groupe procédait à un saccage systématique de l’appartement.

Sipan descendit les escaliers, abasourdi, Lilit serrée contre lui. Il ne reconnaissait plus son ami. Et pourtant… Comment avait-il pu être assez stupide pour ne pas interpréter les signes en dépit des mises en garde cependant nombreuses !

D’abord celles d’Aram, son frère, officier dans l’armée ottomane, lors de sa dernière permission. Il leur avait annoncé avec amertume et colère le désarmement de tous les conscrits arméniens, désormais affectés à des travaux de terrassement et de portage ainsi qu’à la voirie. Il avait perdu son commandement, ramené au rang de simple soldat, et ignorait où le conduirait sa nouvelle assignation.

— Bien que je ne comprenne pas cette mesure, je dois m’y conformer et obéir, avait-il grondé, mais je la trouve inique !

Sipan avait tenté de le modérer. Il ne devait s’agir que de dispositions provisoires qui avaient forcément une explication rationnelle. Son état-major n’avait rien à lui reprocher, n’est-ce pas ? Tout rentrerait, certainement, bientôt dans l’ordre !

Son frère avait secoué la tête, la mine sombre.

— Je ne le crois pas. Depuis la défaite des troupes ottomanes contre les Russes dans la région de Van, les Turcs nous regardent comme des traîtres à la nation. Le gouvernement accuse les Arméniens de pactiser avec eux et des rumeurs courent sur des exécutions sommaires d’Arméniens supposés dissidents aux frontières est du pays. Je n’augure rien de bon.

— Les Russes ? Quelle idée ! Beaucoup d’entre nous vivent ici depuis des générations ! Comment peut-il envisager une telle trahison de la part de notre communauté ? Nous sommes totalement intégrés ! Nous avons toujours combattu loyalement aux côtés des Turcs ! Nous effectuons notre service obligatoire dans l’armée, nous nous acquittons sans broncher de tous les impôts et taxes supplémentaires dont nous sommes grevés en tant qu’Arméniens, et par nos métiers et les emplois que nous fournissons, nous participons activement à la vie de la nation, alors ?

— Réveille-toi, Sipan ! Le monde est en train de changer ! L’Europe est en guerre et probablement bientôt la Turquie, aussi ! Tôt ou tard, nous en subirons les conséquences, comme toujours, et il sera trop tard pour réagir !

Sipan était resté silencieux. Lui-même, officier de réserve, s’attendait à tout moment à devoir reprendre les armes et Dieu seul sait où on l’enverrait.

— Faisons confiance à nos dirigeants et aux nôtres, Aram ! Si tel est le cas, nous devrons tous participer à l’effort de guerre et nous battre pour la nation.

Son frère avait secoué la tête, amer et désabusé.

— Ne sois pas si naïf, Sipan, les Turcs nous en ont d’ores et déjà exclus. Au vu de ce que je constate et entends autour de moi, ils ne nous donneront plus jamais aucune arme, crois-moi… Regarde, j’en suis le vivant exemple ! Tu verras ! Je te le redis, le monde est en train de changer et le nôtre ne tardera pas à en faire les frais, une fois de plus…

Avant de les quitter, il les avait serrés contre lui avec gravité, leur intimant de rester vigilants, sans savoir qu’ils se réunissaient pour la dernière fois. Aram Segopian fut exécuté sur ordre supérieur, peu de temps après avoir rejoint sa nouvelle affectation par ceux-là même chargés de les encadrer, ainsi que tous ses compagnons.

L’avertissement de l’un de ses plus anciens employés turcs, venu le trouver à son bureau au-dessus de leur blanchisserie, avait suivi de peu la visite d’Aram. Un ami de son beau-frère proche du CUP1 lui avait parlé d’arrestations en préparation concernant tous les notables arméniens de la ville, pour très bientôt. Extrêmement inquiet, il l’avait supplié de quitter Izmir au plus vite avec toute sa famille tant qu’il le pouvait encore. Sipan l’avait remercié, lui disant qu’il y réfléchirait, cependant sceptique. Pourquoi les appréhenderait-on ? Ils n’avaient commis aucun crime ! Leur entreprise familiale, une chaîne de teintureries réparties dans tout Izmir, offrait du travail à chacun, sans distinction de confession religieuse ou ethnique, et tout le monde vivait en bonne intelligence ! Les rumeurs alarmistes circulant au sein de leur communauté durant l’office du dimanche achevèrent de le convaincre, mais il était déjà trop tard.

Il se fustigea avec désespoir de sa crédulité. Comment des amis d’hier pouvaient-ils se transformer du jour au lendemain en parfaits inconnus jusqu’à devenir des ennemis ? Il serra la main de Lilit, dévoré de culpabilité. Grâce au ciel, leur fils Armenag et sa femme passeraient peut-être à travers les mailles du filet. Ils descendirent les escaliers, agrippés l’un à l’autre.

— Tout est de ma faute… Pardonne-moi, im sirty2, pardonne-moi… murmura-t-il avec chagrin.

Lilit secoua doucement la tête et lui répondit en arménien, les larmes aux yeux.

— Tu as fait ce que tu pensais le mieux…Ankakh nranits , vor menk’ miasin yenk’ im sireli ser.3

Ils rejoignirent la rue et on les poussa sans aménité dans le fourgon de police tiré par deux chevaux, stationné devant la porte. Le cœur déchiré, il regarda une dernière fois l’artère animée de son quartier de Kemeralti, leur teinturerie principale au rez-de-chaussée de leur immeuble avec tous leurs employés sortis sur le trottoir, la mine décomposée et effrayée. Ils montèrent dans le fourgon et la porte se referma sur eux dans un claquement sec.

Des scènes identiques se répétèrent inlassablement aux quatre coins d’Izmir, quartier par quartier, dans un va-et-vient incessant de véhicules qui les conduisirent, manu militari, à la grande prison où on les entassa comme des bêtes. Les arrestations arbitraires de tous les Arméniens de la ville se poursuivirent toute la nuit et la journée qui suivit, jusqu’à tard le soir.

Lilit et Sipan, spoliés de tous leurs biens à l’égal de tous les Arméniens de la cité, leur nom à jamais effacé de la liste des citoyens, restèrent à peine quelques jours incarcérés sur place. Très rapidement on les transféra dans un autre établissement à l’extérieur de la ville, puis on les déporta, à pied, vers la Syrie, dans ce que l’on appela par la suite « les marches de la mort ». Menés aux portes du désert, ceux qui ne succombèrent pas en route, périrent assassinés par les milices à cheval.

Leur fils, Armenag Segopian, âgé de 24 ans, et sa femme Ovsanna, échappèrent miraculeusement aux rafles de masse. En visite chez des amis turcs à l’extrême nord de Karsyaka à ce moment-là, ils y demeurèrent jusqu’à ce que les évènements s’apaisent. Le calme revenu, Armenag retourna discrètement dans leur quartier de Kemeralti quelques jours plus tard et grâce à la complicité bienveillante de la vieille gardienne turque de leur immeuble, il put se faufiler dans l’appartement de ses parents, désormais sous scellés.

Le cœur déchiré, il circula dans les pièces totalement mises à sac et se dirigea d’un pas lourd vers le bureau de son père, lui aussi dévasté. Les livres de la grande bibliothèque murale gisaient au sol au milieu d’un désordre indescriptible de papiers et de dossiers.

Il savait où et quoi chercher. Si son père lui avait laissé un message, cela ne pouvait être que dans la Bible dont il ne se séparait jamais. Il la découvrit sous le bureau parmi les tiroirs renversés et sortit du soufflet secret le bout de papier. Il lut avec émotion les quelques lignes écrites d’une main tremblante. Il lui disait tout leur amour et l’enjoignait de fuir avec Ovsanna sans chercher à les retrouver, dans un adieu déchirant.

« Pour nous il est déjà trop tard, mais l’avenir vous appartient. Nous serons toujours avec toi, mon fils. »

Il le replaça dans la Bible et glissa le livre saint dans la poche de son manteau. Il s’agenouilla ensuite au sol, roula un morceau du tapis persan et soulevant une plinthe du parquet, mit au jour le coffre. Il composa la combinaison chiffrée correspondant à l’ordre des cinq lettres du prénom de sa mère dans l’alphabet arménien et l’ouvrit. Il récupéra les actes de propriété de leurs teintureries et de tous leurs biens, ainsi que ses bijoux. Il prit aussi les liquidités et rangea le tout dans une sacoche qu’il passa en bandoulière sous son manteau, puis replaça tout soigneusement.

Il ressortit discrètement et en profita pour aller à son appartement un étage plus bas, également sous scellés, dans un état de désolation identique. Il réunit quelques affaires dans une valise, rassembla ses économies et se mit en quête d’une toile du Caravage, Les Tricheurs, qui ne se trouvait plus accrochée dans son bureau. Le cœur battant d’angoisse à l’idée qu’elle ait pu disparaître, il fit le tour de toutes les pièces, en vain. Elle représentait à elle seule une véritable petite fortune, mais surtout, beaucoup de souvenirs heureux. Acquise par ses parents lors d’un voyage en France en 1899, elle avait constitué leur cadeau de mariage.

— Tu cherches tes Tricheurs ?

Armenag se retourna, saisi. Bedriye, leur gardienne turque, se tenait sur le seuil, un doigt sur les lèvres.

— Je savais que tu reviendrais. Je les ai cachés sous ton lit de peur que ces vandales ne les détruisent ou ne les volent… chuchota-t-elle en l’entraînant vers la chambre.

Armenag lui pressa le bras, reconnaissant, et récupéra le tableau. Il désolidarisa la toile de son support, la roula soigneusement et la rangea avec précaution dans sa valise.

Il la remercia avec émotion.

— Merci de ton aide, Bedriye.

— Ne me remercie pas, mon garçon,c’est normal ! Quel malheur !

Elle le serra contre elle avec empathie :

— Tu avais sept ans à peine quand ta famille a emménagé ici ! Je vous connais et vous apprécie tous depuis si longtemps ! Quel malheur pour tes parents, Armenag, répéta-t-elle défaite, je suis tellement désolée ! J’ai honte de mes concitoyens ! Maintenant, sauve-toi vite, Konuskan4, avant que quelqu’un ne te remarque !

Il réprima un sourire triste à l’énoncé du surnom affectueux qu’elle lui donnait, petit. Elle ne l’avait plus appelé ainsi depuis des années ! Elle le gardait à chaque retour d’école jusqu’à ce que son père et sa mère rentrent de la teinturerie. Il déboulait dans sa loge pour le goûter et restait jusqu’au soir. Il adorait chaque moment passé avec elle ! Maternelle et chaleureuse, elle lui faisait de délicieux lokma et de savoureux kadayif. Elle avait toujours mille anecdotes à lui raconter, et curieux de tout, il l’assaillait de questions et de commentaires sans fin.

Un jour, elle avait déclaré en riant qu’elle avait trouvé plus bavard qu’elle et l’avait surnommé Konuskan.

Il lui rendit son étreinte avec affection.

— Que Dieu te protège, Bedriye !

Elle l’embrassa sur les deux joues, les yeux mouillés.

— Tanrı'nın lütfuyla, Konuskan, Tanrı'nın lütfuyla 5!

Après un dernier regard derrière lui, il quitta l’appartement et rejoignit la rue. Avant de regagner Karsyaka, il lui restait encore une chose à accomplir. Sa valise serrée contre lui, il marcha d’un pas rapide en direction du très chic quartier d’Alsancak où vivaient les parents d’Ovsanna, des intellectuels arméniens implantés à Izmir depuis plusieurs générations, propriétaires d’un journal libéral.

La tension en ville était palpable. Des policiers à cheval circulaient dans les rues et il s’arrêta souvent à l’abri de portes cochères, de peur d’être contrôlé. Il atteignit bientôt l’immeuble cossu en pierre de taille où habitait sa belle-famille, son porche à doubles battants surmonté de deux naïades, et appuya sur le bouton de la porte basse. Il pénétra dans le hall et passa rapidement devant la loge de la gardienne, loin d’être aussi arrangeante que la leur, priant le ciel qu’elle ne soit pas là. Ovsanna la taxait à juste raison de « langue de vipère » et il n’ignorait pas qu’elle ne manquerait pas de le dénoncer si elle le reconnaissait.

Il monta au premier étage et trouva sans surprise des scellés sur la porte. Il ne s’attarda pas, écrasé par la conclusion qui s’imposait, et quitta vivement l’immeuble, puis le quartier, empruntant des rues parallèles pour éviter les rondes de police et rejoindre le ferry pour Karsiyaka.

Bien qu’elle s’en doutât, Ovsanna fut dévastée par l’annonce implicite de l’arrestation de ses parents. Leurs amis leur proposèrent de les aider à fuir le pays. Malgré les risques encourus, ils s’y refusèrent tant qu’ils n’auraient pas retrouvé la trace des leurs. En attendant, ils resteraient loin d’Iszmir et feraient profil bas. Ils changèrent de nom, louèrent un petit deux-pièces dans un quartier populaire du côté de Buca et trouvèrent tous deux du travail dans une fabrique de chaussures à la périphérie de la ville.

Armenag ne désespérait pas d’obtenir des nouvelles et s’attela à la tâche avec persévérance. Il frappa à nombre de portes, faisant jouer discrètement le faisceau étendu de leurs relations les plus sûres.

Sans aucun signe de vie de son oncle Aram, il réussit à retracer le parcours de leurs parents jusqu’à leur départ pour la Syrie, mais ensuite les perdit. Informés du sort réservé aux déportés, ils durent se résigner, abandonnant tout espoir de les retrouver vivants.

La deuxième vague – 1921

Lorsqu’en 1921, soit six ans plus tard, un ami travaillant dans l’administration les prévint que de nouvelles arrestations de masse se préparaient, ils ne tergiversèrent pas. Le drame de 1915 avec son cortège d’atrocités demeurait présent dans leur esprit, inutile d’attendre qu’elles se reproduisent, d’autant qu’Ovsanna, après plusieurs essais infructueux, était désormais enceinte de huit mois. Armenag devait mettre ce qui restait de leur famille à l’abri.

Une fois de plus, ils rassemblèrent à la hâte quelques affaires, leurs liquidités, les bijoux de sa mère gardés précieusement, sans oublier la fameuse toile du Caravage, de nouveau roulée et protégée avec soin dans leurs bagages. Ils en avaient déjà longuement débattu ensemble et avaient décidé de gagner l’Amérique, terre de liberté, sûrs que personne ne viendrait les persécuter là-bas. On leur avait dit que nombre d’Arméniens ayant échappé aux précédents massacres avaient trouvé à s’y établir. Ce serait donc leur terre promise. Mais pour cela, ils devaient à tout prix se rapprocher d’un port européen.

Ils savaient que des bâtiments militaires français mouillaient à Izmir. Ils se rendirent directement au Consulat de France pour demander l’asile politique et à embarquer pour la France. La situation se détériorait et les premières arrestations avaient commencé. Dans l’urgence, on les dirigea le jour même vers un bateau en partance pour Marseille et ils appareillèrent aux côtés d’autres Arméniens en fuite comme eux. L’opération faillit tourner court et virer au drame lors de leur transfert vers le navire. Pourchassés par les milices qui tentaient de les empêcher de monter à bord et les mitraillaient de tous côtés, leur canot, touché, se renversa et ils se retrouvèrent tous à l’eau. Ovsanna pas plus qu’Armenag ne savaient nager. Ils se cramponnèrent à leur valise flottant telle une bouée et ne durent leur salut qu’à la réactivité des marins français qui les repêchèrent in extremis, leur précieux chargement toujours en main, juste avant que le bâtiment militaire ne lève l’ancre. Toutes ces émotions, alliées au choc de leur fuite précipitée, épuisèrent Ovsanna et activèrent le travail. Peu de temps après, elle accoucha prématurément d’un robuste garçon entre mer Égée et Méditerranée, que ses parents prénommèrent Movses6, « sauvé des eaux ».

Ils firent escale à Marseille ou nombre de leurs compatriotes, moins argentés pour pouvoir s’offrir leur passage aux Amériques, débarquèrent et se mirent en quête d’un nouveau bateau. Ils payèrent très cher leur place sur un navire marchand en partance pour Providence sur la côte Est des États-Unis et reprirent la mer quatre jours plus tard. La traversée, houleuse, dura plusieurs semaines. Ils arrivèrent enfin en vue des côtes américaines par une belle journée ensoleillée et le bâtiment s’engagea dans la baie de Naranggansett. Les passagers serrés sur le pont contemplèrent, le cœur plein d’espoir, le Nouveau Monde qui s’offrait à eux.

Une fois débarqués, Armenag et Ovsanna, leur bébé dans les bras âgé maintenant de près d’un mois, se mirent en quête du quartier arménien dans les faubourgs de la ville où ils trouvèrent à louer une chambre à bas prix. Ils survécurent les premiers temps grâce à la vente de quelques-uns des bijoux de Lilit, pendant qu’Armenag cherchait du travail. Il frappa sans relâche à toutes les portes, jour après jour, sans jamais se décourager. On finit par lui indiquer le vieux Tpich’y7 l’imprimeur, au fond d’une impasse. Il se rendit dans une antique imprimerie, dirigée par un Arménien sans âge. L’homme lui demanda d’une voix éraillée par le tabac s’il avait déjà travaillé dans une imprimerie.

— Non, Monsieur, uniquement dans les teintureries de mon grand-père avec mon père, et plus récemment, dans une usine de chaussures. Mais mon beau-père possédait un hebdomadaire à Izmir et j’ai vu comment il préparait la maquette d’une page de journal.

L’homme observa ses mains en silence puis hocha la tête et Armenag fut embauché. Sans enfants pour transmettre son savoir, Tpich’y le prit en amitié et lui enseigna toutes les ficelles du métier. Armenag assimilait vite. Un an plus tard, désireux de voler de ses propres ailes, il proposa au vieil homme fatigué de lui racheter son affaire. Ce dernier, sûr qu’elle serait en de bonnes mains, accepta. Armenag vendit une fois de plus quelques-uns des bijoux de sa mère et l’acquit pour une bouchée de pain, héritant par la même occasion du surnom de son ancien propriétaire. Ils emménagèrent dans le petit deux-pièces au-dessus de l’imprimerie et Ovsanna prit en charge la comptabilité.

Devenu le nouveau Tpich’y, il modernisa peu à peu l’imprimerie et la développa. Fort de son succès, il en ouvrit bientôt une seconde sur Federal Hill trois ans plus tard, puis une troisième. Ovsanna et lui travaillaient d’arrache-pied, ne comptant pas leurs heures, talonnés par la peur viscérale de pouvoir tout perdre du jour au lendemain. Ils finirent par acquérir la nationalité américaine, désormais propriétaires d’une maison cossue sur Wickenden Street. Le petit Movses grandit heureux à Providence, la toile du Caravage trônant en belle place dans leur salle à manger, le spectre de leur fuite et de la précarité de leur vie, maintenant loin derrière eux.

La crise de 1929 avec le krach boursier qui déferla sur l’Amérique remit tout en question, leur existence de nouveau bouleversée. Comme nombre d’Américains, Armenag avait cédé aux sirènes d’investissements certifiés mirifiques qui s’avérèrent, à terme, catastrophiques. Les banqueroutes succédèrent aux banqueroutes accompagnées de suicides en série.

Autour d’eux régnaient le chaos et la désolation au sein de familles ruinées, toutes classes confondues. Les derniers bijoux d’Ovsanna ne suffirent pas à couvrir leur propre déficit et la mort dans l’âme, Armenag dut prendre une décision drastique et se séparer de son prestigieux Caravage pour sauvegarder ses entreprises et éviter la faillite.

Movses avait alors tout juste neuf ans et le choix de son père lui provoqua un véritable choc. Il avait toujours vu Les Tricheurs accrochés à la maison, avait grandi avec eux et les aimait d’un amour inconditionnel. Il en connaissait par cœur chaque personnage et chacune de leurs attitudes, chaque mouvement des doigts, chaque expression des visages, jusqu’au moindre pli des pourpoints… Ils faisaient partie de sa famille !

Il n’aurait su dire ce qu’il préférait en eux, tant le réalisme de la scène le ravissait. Il se délectait autant de la duplicité des deux tricheurs que de la naïveté appliquée du joueur. D’un naturel renfermé et solitaire, les trois compères représentaient pour lui ses seuls amis, toujours disponibles pour l’écouter, à qui il pouvait confier ses pensées les plus intimes. Très doué en dessin pour son âge, il s’était même amusé à les croquer avec beaucoup de finesse.

On lui avait souvent dit qu’il ressemblait au plus jeune des protagonistes et il était vrai que certains de leurs traits s’apparentaient. Touché par sa vulnérabilité, il avait appris à le considérer avec une indulgence affectueuse et protectrice et s’était peu à peu identifié à lui. Aussi vécut-il la décision de son père comme une trahison.

Une partie de lui disparut à jamais avec eux et il se renferma un peu plus sur lui-même, se jurant de gagner assez d’argent, un jour, pour le racheter, et alors jamais plus il ne s’en séparerait. Il grandit et la vie passa. Il continua à dessiner de mémoire ses Tricheurs, encore et encore pour ne pas les oublier et mit de côté le moindre sou amassé à l’occasion de petits boulots dans les imprimeries durant les vacances ou le soir après l’école.

Était-ce d’avoir évolué sous leur œil matois ou le désir inavoué d’offrir une revanche à son alter ego qui l’incita, par la suite, à s’initier aux cartes ? Toujours est-il que Movses les apprit dans la rue avec les gamins du quartier et y excella rapidement. Il adopta le port d’un pork pie pour en imposer davantage et paraître plus vieux. Un petit chapeau rond, aux bords relevés aux extrémités, la calotte basse et plate marquée par une incision circulaire à son pourtour. Il le portait légèrement en arrière et ne le quittait jamais. Plus tard, à ceux qui s’en étonnaient, il répondait comme une évidence qu’un homme sans chapeau n’était pas vraiment un homme.

Très tôt, il n’hésita pas à miser quelques pièces, puis beaucoup plus au vu de ses succès. Le temps passant, il fréquenta des cercles clandestins où il acquit une certaine notoriété. Tout le monde désormais connaissait la silhouette au petit chapeau. Ses parents cependant ignoraient sa passion. Toujours extrêmement doué en dessin, il demanda à faire une école d’art à la suite de ses études générales. C’est là qu’il rencontra pour la première fois et par le plus pur des hasards, sa future femme, Kathleen Norris, une Américaine d’origine irlandaise pour laquelle il craqua immédiatement.

Fille unique d’une des plus anciennes familles de Providence, ses ancêtres, issus de petite noblesse irlandaise, débarquèrent en Amérique du May Flower en 1620 et figurèrent parmi les premiers colons à s’implanter dans la baie. Plus tard, leurs descendants firent fortune, d’abord dans le commerce des esclaves, puis dans celui des cotons du sud. Immensément riches, mais aussi immensément ruinés lors de la grande dépression, il ne leur restait plus que le prestige de leurs origines avec quelques biens fonciers en ville et une propriété familiale, du côté paternel à Minneapolis dans le Minnesota, qui suffisait à peine à maintenir leur train de vie. Ils appartenaient au milieu snob et très fermé de la haute société de Providence et tous leurs espoirs reposaient désormais sur leur fille. Lui trouver « le » parti qui leur rendrait leur splendeur et les mettrait une bonne fois pour toutes à l’abri du besoin.

Kathleen, ravissante et spirituelle, élevée loin des contingences matérielles, évoluait, insouciante, dans un tourbillon de mondanités, entourée d’une cour assidue d’admirateurs. Elle suivait des cours de piano au conservatoire de musique de la ville, comme toute jeune fille de bonne famille se le devait, totalement déconnectée de la réalité.

Un matin où elle avait accompagné à son École des Beaux-Arts une amie, elle croisa Movses au détour d’un couloir. Il tomba littéralement en amour dès qu’il la vit, ébloui par sa beauté qu’il associa immédiatement à un Botticelli. Il revint sur ses pas et l’aborda maladroitement. Il bredouilla quelque chose de confus à propos d’un peintre italien et lui proposa de faire son portrait.

Kathleen scruta avec curiosité le jeune homme rougissant aux épais cheveux bruns indisciplinés qui l’interpellait, un singulier petit chapeau plat à bords ronds vissé sur la tête. Accrochée par le velours de son regard sombre, elle se laissa convaincre, amusée et flattée. Elle revint pour poser et ils se revirent régulièrement à l’école. Il ne vivait ses journées que pour ces instants magiques, subjugué par la diaphane créature blond vénitien aux yeux verts, au teint de porcelaine, incarnation rayonnante des maîtres de la renaissance italienne. Une femme enfant attachante, délicieusement superficielle, d’une naïveté déconcertante.

Elle-même tomba sous le charme du ténébreux peintre au sourire ravageur, si différent des jeunes gens qu’elle fréquentait habituellement. Intelligent et plein d’humour, il ne savait quoi faire pour l’épater et la surprendre, à la recherche permanente d’initiatives originales ou de présents étonnants. Tel un jour ce tour en montgolfière ou la fois où ils s’étaient laissés enfermer dans le Zoo pour aller nager dans le grand bassin avec les dauphins ! Son sens pratique et sa façon d’appréhender la vie, sans restriction, la fascinaient, sans parler de son don indéniable pour la peinture. Il n’incarnait certes pas le parti auquel rêvaient ses parents, mais il venait d’une famille bourgeoise de la vieille Europe, et même, davantage côté maternel, et lui procurait une touche d’exotisme rafraîchissante dans son existence bien réglée de petite fille riche. Elle réussit à le faire inviter à une réception organisée pour l’inauguration du nouveau musée de la ville et présenta Movses à ses parents pour la première fois. Elle s’arrangea pour les remettre en présence lors de nombreuses autres occasions mondaines. Pour finir, il s’enhardit et leur fit part de son désir d’épouser leur fille. Il vanta les origines nobles de sa mère, descendante d’une longue lignée de princesses arméniennes, et parla des entreprises florissantes familiales, source de revenus plus que confortables.

Surpris par l’emballement de leur fille autant que par sa détermination, ils se montrèrent extrêmement réticents dans un premier temps. Puis ils réfléchirent. Ces Segopian n’étaient à leurs yeux que des parvenus, mais ils amenaient l’argent. Suffisamment en tout cas pour passer outre leur sentiment de mésalliance. Ne disait-on pas que l’argent n’avait pas d’odeur ?

Ils se marièrent en 1948, une cérémonie somptueuse qui réunit toute la haute société de Providence, et s’installèrent dans un grand appartement le long du fleuve, cadeau de mariage du père de Kathleen. Elle apporta en outre dans la corbeille deux immeubles en centre-ville, la maison et les terres de Minneapolis dans le Minnesota, ainsi, et surtout, qu’un accès aux sphères les plus en vue de la ville auxquelles avait toujours aspiré Armenag, une revanche éclatante prise sur le destin. Il alloua au jeune couple une rente substantielle et proposa avec empressement à son fils de travailler avec lui aux imprimeries en vue de reprendre ses affaires plus tard, mais Movses refusa.

Même s’il en connaissait tous les rouages appris durant chacune de ses vacances, il n’oubliait pas qu’il leur devait la perte du Caravage et ne voulait plus dépendre d’elles. Fidèle à son serment, il n’avait eu de cesse de retrouver ses Tricheurs, économisant le moindre cent dans le but de les racheter, en vain. Il avait dû renoncer et se résigner, la mort dans l’âme, la toile probablement partie dans une collection privée.

Quoi qu’il en soit, il vivrait de son art, bénéficiant du réseau de relations de sa belle-famille, et le succès ne tarda pas à être au rendez-vous. Faire exécuter son portrait par Movses Segopian, le peintre au petit feutre noir, devint le comble du snobisme au sein de la haute société et de la communauté bourgeoise de Providence. Il réalisa des copies de maîtres à la demande et commença à bien gagner sa vie, fort d’une renommée grandissante qui s’étendit aux villes voisines.

Tout le monde y trouva son compte et leur existence s’organisa, heureuse. Movses adulait sa femme, éperdu de reconnaissance qu’une telle beauté l’ait choisi, lui, le modeste petit arménien obscur venu d’Europe, et lui passait tous ses caprices. Ses parents ne l’appréciaient que moyennement, l’estimant trop superficielle, mais il n’en avait cure. Elle l’équilibrait. Elle lui apportait son insouciance et sa légèreté et le reposait de toutes ces prétendues intellectuelles qui se voulaient émancipées et libres. Elle représentait en outre un formidable levier social qui lui avait ouvert les milieux les plus fermés de la région. Grâce à elle, il put se faire parrainer pour accéder aux Cercles de jeu les plus en vue de la ville où son expérience de la rue s’avéra précieuse et il gagna rapidement beaucoup, beaucoup d’argent.

Ils avaient désormais des domestiques et menaient grand train. Ovsanna ne comprenait pas un tel gaspillage. Elle trouvait sa bru trop dépensière et reprochait à son fils de ne pas lui donner de limites. Une bonne épouse se devait de rester à la maison et de faire des enfants, pas de courir les magasins ou les réunions mondaines ! Movses n’en avait cure. Il éprouvait pour sa femme un amour indulgent, heureux de la voir heureuse, et la gâtait autant qu’il le pouvait de peur qu’elle ne se lasse de lui et ne le quitte.

Ses parents, désormais au courant de sa passion du jeu, s’en inquiétaient. Les Cercles ne drainaient pas que des personnes respectables et nombre de fortunes s’y faisaient et défaisaient au gré de parties souvent très opaques. Quand leur petite-fille, Alice, naquit, Armenag exhorta son fils à rentrer dans le rang et à arrêter les cartes. Il argua de ses nouvelles responsabilités et de son rôle de chef de famille et réitéra son offre de venir travailler avec lui.

Tout à l’euphorie de sa paternité, Movses consentit à ne plus fréquenter les Cercles, totalement subjugué par sa fille qu’il appelait tendrement Yerekha8, mais refusa d’intégrer les imprimeries, la rancune tenace. Il continua à se consacrer aux portraits, aux copies et à la restauration de tableaux, fort de son statut d’artiste maintenant bien établi. L’engouement pour la photographie commença cependant peu à peu à supplanter l’art du portrait et les commandes s’espacèrent. Sans l’apport régulier de ses parties de cartes, l’argent rentra de moins en moins facilement. Le rapport des immeubles de Kathleen et la rente familiale ne suffirent bientôt plus à maintenir leur train de vie et à couvrir leurs besoins.

Armenag décéda brutalement d’une crise cardiaque, un an à peine après la naissance d’Alice, et Movses, au pied du mur, endossa la direction des imprimeries. Devenu à son tour le nouveau Tpich’y, il adopta le costume trois-pièces de son père, son éternel chapeau toujours sur la tête, et s’attela à la tâche avec sérieux.

Bien qu’il intégrât ses fonctions à contrecœur, contre toute attente, il y prit du plaisir. Il modernisa et diversifia les postes, apportant une énergie novatrice. Très à l’aise dans le relationnel, il redynamisa les affaires, habitué, désormais, à être appelé par tous dans le privé comme dans le public par son surnom. Seules Kathleen et sa mère continuèrent à l’appeler Movses.

Ils acquirent une luxueuse maison sur Benefit Street, dans le centre, et installèrent avec eux une Ovsanna très marquée par la disparition brutale de son mari. Quelque trois ans plus tard, elle s’éteignit à son tour, dans son sommeil. Movses accusa difficilement le coup, avec le sentiment incongru de se retrouver orphelin malgré son âge. Il se concentra sur sa famille et la vie poursuivit son cours, à la fois laborieuse, mondaine, superficielle… et routinière.

Partie I

L’Imprimeur

Tpich’y

Le grand vide provoqué par la disparition soudaine de ses parents remit Tpich’y face à ses démons. En manque d’adrénaline, il finit par rompre la promesse faite à son père et reprit, petit à petit, les cartes. Leur vie se scinda désormais en trois parties : le jour à l’imprimerie, le soir en famille et la nuit dans les Cercles où tous connaissaient Tpich’y l’Arménien et son drôle de petit chapeau.

Tant qu’il gagna, tout se passa bien et il gagna beaucoup. Jouer restait une distraction de riche et Kathleen s’en accommodait très bien. Mais sa chance autant que sa réussite professionnelle firent des envieux et attirèrent malveillance et aigrefins. Enivré par ses succès, faisant fi de toute prudence, il misa à chaque fois davantage. Joueur pourtant aguerri, il oublia la leçon de ses Tricheurs et commença à perdre. Un peu au début, puis de plus en plus. Bientôt, il eut du mal à compenser ses pertes. Il puisa dans les caisses des imprimeries et hypothéqua leurs biens les uns après les autres. Au fil du temps, les dettes s’accumulèrent.

Désormais interdit de Cercle, il continua dans les tripots, réduit à emprunter à des usuriers, avec l’espoir de toujours se refaire, mais là aussi, il se vit refouler. Pour finir, il en vint à organiser des parties privées chez lui, devenu totalement accroc au jeu.

Des bruits peu flatteurs commencèrent à circuler en ville sur les soirées de Tpich’y l’Arménien et les identités peu recommandables de ceux qui y participaient. Kathleen, pressée par ses parents alarmés de savoir tout le milieu interlope de Providence défiler chez eux, le supplia d’y mettre fin, soucieuse du « qu’en dira-t-on ». Il lui assura qu’elle ne devait pas s’inquiéter, qu’il gérait parfaitement la situation et que tout allait bien. N’avaient-ils pas une belle vie ? Confiante, elle choisit de fermer les yeux tant que leur quotidien se poursuivait inchangé et Tpich’y continua à multiplier la fréquence des soirées, jusqu’à la fois de trop.

La partie de ce soir-là s’annonçait spéciale.

On avait averti Tpich’y de la venue d’un nouveau participant à qui il valait mieux ne poser aucune question. Aucun problème pour lui. L’anonymat restait le maître mot de chaque réunion, même si la cooptation, obligatoire pour intégrer le groupe, entraînait que la plupart des joueurs se connaissaient, de près ou de loin.

Kathleen ne l’ignorait pas et s’en tenait volontairement à l’écart. Ce soir-là, elle en croisa quelques-uns au moment où elle-même sortait rejoindre des amis. Des hommes en costumes sombres à rayures, aux visages froids et fermés, dont un, ventripotent, au regard dur, un cigare au coin des lèvres, deux colosses gominés à la mine patibulaire sur les talons. Elle s’était abstenue de le dévisager et s’était esquivée promptement, les laissant à « leurs affaires ».

Movses détailla discrètement l’homme au cigare. À la déférence des joueurs et aux imposants gardes du corps qui ne le quittaient pas, il devina son importance. Il l’installa poliment à la table, s’enquit de ses besoins et ils commencèrent. Les parties se succédèrent et le temps fila. L’homme, d’un calme olympien, fumait cigare sur cigare sans un mot, ses gardes debout non loin de lui. Ses gains s’accumulaient. Il relança et les derniers joueurs encore en lice se retirèrent les uns après les autres. Movses aurait dû raisonnablement en faire autant, mais il avait une bonne main. S’il remportait cette partie, il se renflouerait totalement. Il suivit. L’homme tira une bouffée de son cigare et poussa le tapis devant lui. Movses hésita à peine, persuadé qu’il bluffait et surenchérit avec la seule chose qui lui restait à gager, ses imprimeries. Il abattit sa suite, sûr de lui, complétant sa quinte flush avec le roi du tapis et attendit que l’homme fasse de même. Ce dernier écrasa tranquillement son cigare, en prit un autre dans la boîte disposée près de lui et le décalotta avec minutie. Il l’alluma consciencieusement, prenant son temps, puis tira quelques bouffées avant d’étaler son jeu devant lui, constituant un flush royal à l’as. Movses pâlit et contempla sa débâcle. Il venait de tout perdre !

Un silence épais régnait dans la pièce, tous figés. Les yeux sur le tapis, Movses n’arrivait pas à réaliser, assommé. Sur un signe, l’un des gardes rassembla le pot sur la table et l’homme se leva. Il enfila le pardessus et le chapeau tendus par son homme de main, et s’adressa à Movses. C’était la première fois qu’il entendait le son de sa voix de toute la soirée, une voix lapidaire et rocailleuse, avec un fort accent italien.

— Mon avocat viendra à dix heures demain vous faire signer tous les papiers pour le transfert des titres.

Ils quittèrent la pièce et se dirigèrent vers la sortie. Les derniers joueurs encore présents s’esquivèrent rapidement en silence. L’homme se trouva dans l’entrée au moment où Kathleen rentrait.

Il la salua.

— Mes hommages, Madame. Navré pour vous que cela se termine ainsi.

Il inclina la tête vers Movses et se retira à la suite des autres. Ils se retrouvèrent seuls, l’odeur entêtante du cigare flottant autour d’eux.

Kathleen se tourna vers Movses, indécise.

— Que vient-il de se passer Movses ? Qu’a-t-il voulu dire ?

D’une voix désincarnée, il répondit :

— Nous avons tout perdu, Kathleen, nous sommes ruinés…

Elle se raidit. Ruinés à cause d’une partie de cartes ? Ridicule !

— Mais… c’est impossible ! Nous sommes riches ! Tu as tes imprimeries et je possède plusieurs immeubles, sans parler de tous nos biens ici !

Il secoua la tête sombrement. Hormis la maison des grands-parents de Kathleen à Minneapolis, il avait déjà tout gagé.

— Je suis désolé Kathleen, nous n’avons plus rien depuis bien longtemps et je viens de perdre la dernière chose qui nous restait…

Elle le regarda sans comprendre.

— La dernière chose ? Tu veux dire… les imprimeries ?

Elle le fixa, incrédule, peinant à réaliser.

— Ne peux-tu négocier avec cet… Italien ?

— Cet « Italien » comme tu l’appelles, ne représente qu’une partie du problème. Il appartient à une famille avec qui on ne négocie pas, à moins de souhaiter finir au fond de la Seekonk River les pieds dans le ciment. Nous allons devoir quitter l’appartement, retirer Alice de son école privée, changer de quartier et moi retrouver rapidement du travail pour rembourser les usuriers avant qu’ils ne décident de s’en prendre directement à nous…

D’une façon générale, Kathleen ne comprenait rien aux affaires de son mari. Movses lui avait toujours répété de ne pas s’en inquiéter et cela lui convenait parfaitement ainsi. De toute façon, elle en aurait été incapable. Elle secoua la tête, contrariée. Ils devaient partir dans deux jours dans leur chalet des Black Hills et elle venait juste de recevoir sa nouvelle fourrure ! Movses exagérait, forcément !

Elle se pendit à son bras et d’une voix enfantine, demanda.

— Pourquoi dramatiser… ce n’est pas si grave, n’est-ce pas ? Tu as déjà géré ce genre de situation, non ? Tu vas tout arranger, comme d’habitude !

Elle le fixait avec confiance de ses grands yeux verts, totalement déconnectée de la réalité. Elle était si belle et il l’aimait tellement ! Il la prit contre lui avec douceur.

— Oui… Naturellement. Ne t’inquiète pas, je vais trouver une solution, tu le sais !

Elle poussa un soupir de soulagement :

— Nous partons toujours à Black Hills, n’est-ce pas ?

Il renonça à discuter et l’entraîna avec lassitude vers la chambre.

— Le jour va bientôt se lever, allons nous coucher, nous en reparlerons demain.

Elle se détendit et le suivit, apaisée.

Le lendemain matin, on sonna à leur porte à dix heures précises. Deux hommes demandaient après Tpich’y. Un petit maigre au crâne clairsemé en costume trois-pièces anthracite à rayures, sacoche de cuir à la main. L’autre, l’un de ceux qui accompagnaient l’homme au cigare de la veille, en costume sombre, une mallette accrochée à son poignet. La domestique les introduisit dans le salon d’accueil et les pria d’attendre. Movses les reçut dans son bureau et les invita à prendre place en face de lui. L’avocat se présenta puis ouvrit sa sacoche et sortit une liasse de papiers qu’il déposa devant lui.

— Voici l’acte de cession de vos imprimeries à signer, ainsi qu’une reconnaissance de dettes.

Il le regarda sans comprendre.

— Une reconnaissance de dettes ? Mes imprimeries couvrent très largement le pot !

— Mon client a repris à son compte toutes vos créances et devient votre unique débiteur.

Movses, déstabilisé, sentit une chape de plomb s’abattre sur ses épaules. De la peste ou du choléra, lequel était le moindre ? Crispé, il attendit la suite.

L’avocat expliqua posément.

— Mon client connaît vos… difficultés financières. Il a, disons, une proposition à vous faire. Pour tous, vous conserverez la tête de vos entreprises et resterez Tpich’y l’imprimeur, mais n’en serez plus que le salarié. Vous continuerez à les gérer comme par le passé et toucherez un pourcentage sur certains bénéfices avec lesquels vous rembourserez votre dette. Durant tout le temps de notre accord, vous pourrez garder la jouissance de votre appartement et de vos propriétés à titre gracieux, en tant « qu’invité ». Vous le voyez, votre famille sera à l’abri du besoin.

Movses n’était pas naïf. Les Italiens étaient tout sauf une organisation philanthropique. Il pensait signer son arrêt de mort et au lieu de cela, on lui tendait une planche de salut. De salut, vraiment ?

— Mais il y a une contrepartie…

« Nous y voilà… »

Il resta silencieux.

L’avocat esquissa un sourire sibyllin et fit un signe à l’homme assis à côté de lui. Ce dernier détacha la sacoche de son poignet et la posa sur la table. L’avocat composa une combinaison chiffrée sur le cadenas, puis l’ouvrit. L’homme en sortit un paquet soigneusement emballé dans un linge et le déroula sur le bureau, mettant au jour six plaques métalliques, disposées côte à côte. Movses se pencha dessus et reconnut, étonné, les effigies d’Abraham Lincoln, Alexander Hamilton et Andrew Jackson, les trois anciens présidents américains. Nul besoin d’être devin pour comprendre ce qu’il avait devant lui… Rien de moins que des matrices de billets de 5, 10 et 20 dollars. Son œil de professionnel en détecta immédiatement la parfaite qualité. Il ne pouvait pas s’agir de contrefaçons, mais de quoi d’autre sinon ?

L’avocat le laissa revenir de sa surprise et poursuivit tranquillement.

— Mon client souhaite se diversifier. Il ne connaît rien au métier d’imprimeur, vous, si.

Il esquissa un sourire ironique.

— Après tout, n’êtes-vous pas Tpich’y L’Imprimeur ? Nous vous fournirons la matière, vous fabriquerez la marchandise. Vous êtes naturellement libre d’accepter ou de refuser, auquel cas il exigera le remboursement immédiat de l’intégralité de votre dette. Vous savez ce que cela signifiera, n’est-ce pas ?

Oui, il le savait. Dans l’impossibilité de s’exécuter, on lui briserait les membres un à un, puis on le mettrait dans un sac lesté et on le jetterait dans la Seekonk. Quant à sa femme et sa fille, il n’osait imaginer ce qu’il adviendrait d’elles, sans parler du reste de sa famille. Il contempla les plaques d’un air neutre. Voilà d’où proviendraient « certains bénéfices » qui lui vaudraient un pourcentage.

— Où les avez-vous eues ?

— Contentez-vous de répondre par oui ou par non. Mon client souhaite démarrer sans attendre.

— Ai-je vraiment le choix ?

Il haussa les épaules, résigné.

— C’est entendu, mais je veux la garantie que ma femme et ma fille demeureront en dehors de tout cela. J’exige pour elles deux une immunité totale !

— Vous n’êtes pas en position de négocier, Monsieur Segopian, et encore moins « d’exiger ». Respectez votre parole et nous respecterons la nôtre.

Sur un signe de l’avocat, l’homme enroula les plaques une à une dans leur linge et les remit en place dans la mallette, puis la verrouilla et la raccrocha à son poignet.

Movses signa les documents de cession de propriété et la reconnaissance de dette, le cœur en vrille, cherchant parmi les paragraphes le nom de son créancier, mais ne vit que celui d’une société obscure.

— Comment s’appelle votre client ?

— Pour la tranquillité de tout le monde, je ne pense pas qu’il soit nécessaire que vous l’appreniez. En outre, je ne suis pas certain que vous souhaitiez vraiment connaître son identité, Monsieur Segopian, je me trompe ? Contentez-vous de n’être que Tpich’y l’imprimeur et tout se passera bien.

Movses ne cilla pas. Il avait raison. Pour leur sécurité, nul besoin effectivement d’en savoir davantage. De toute façon, il se retrouvait pieds et poings liés. Il n’insista pas et contempla la reconnaissance de dettes, le moral plombé. Il lui faudrait des années avant de pouvoir tout rembourser…

— Récupérerai-je ma liberté ainsi que ma famille lorsque ma dette sera close ?

L’avocat sourit, mielleux.

— Une parole est une parole, Monsieur Segopian. Tenez vos engagements et nous tiendrons les nôtres.

Malgré son assurance, Movses n’avait aucune illusion. Contrairement à sa question, il savait pertinemment qui était son créancier. Il venait de mettre les doigts dans un engrenage dont il ne pourrait jamais se défaire. On ne composait pas impunément avec la mafia.

L’avocat se leva, mettant fin à l’entretien.

— Allez travailler à l’imprimerie comme d’habitude. Demain, quelqu’un se présentera à vous et vous expliquera ce que nous attendons exactement de vous et comment.

Il enfila son pardessus et les deux hommes se dirigèrent vers la porte. Au moment de sortir, l’avocat se retourna.

— J’oubliais… Mon client a posé une autre condition. Plus de tapis vert, « Tpich’y »… mais j’imagine que vous l’aviez déjà compris !

Movses tiqua.

— Cela fait deux contreparties !

La main sur la poignée, il rétorqua froidement.

— C’est à prendre ou à laisser, à vous de voir…

Movses capitula en silence.

Kathleen avait patienté dans le petit salon. Elle attendit que les deux visiteurs soient partis et se dirigea vers son mari, inquiète.

— Alors ?

Il la contempla, le cœur serré, si belle et si confiante. Elle valait bien tous les sacrifices ! Pour la garder, il ferait n’importe quoi ! D’ailleurs, il venait de le faire…

Il l’attira contre lui.

— Tout s’arrange, enfin, si l’on veut… Il soupira. Je viens de pactiser avec le diable.

Elle eut un charmant rire de gorge.

— Avec le diable ? Comme tu y vas !

Elle se serra contre lui.

— Nous nous rendons toujours demain au chalet, n’est-ce pas ?

Il caressa sa joue.

— Pas moi, du moins pas tout de suite, je vais avoir du travail à l’imprimerie… mais oui, tu partiras avec Alice et je vous rejoindrai plus tard.