Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Reise Know-How Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Edition Reise Know-How

- Sprache: Deutsch

71.000 Kilometer und vier Jahre lang radelt der Diplom-Informatiker und Globetrotter Peter Smolka um den Erdball. Zunächst durchquert er den Nahen Osten und Afrika, wo er in Botswana nur knapp den Angriff eines Elefantenbullen überlebt. In Kapstadt heuert er auf einer Segelyacht an, die ihn in einem vierwöchigen Törn nach Brasilien bringt. Nach neun Monaten Südamerika sind die nächsten Stationen Neuseeland und Australien. Durch das Outback radelt er wegen der ungeheuren Sommerhitze nur noch nachts. Bereits seine Fahrt durch Saudi-Arabien hatte in der Reiseszene für Aufsehen gesorgt. In Südostasien erhält Peter Smolka nach zähen Verhandlungen auch die Genehmigung, Myanmar (Ex-Birma) auf dem Landweg zu durchqueren. Vor der Rückkehr nach Europa wagt er sich schließlich nach Afghanistan hinein, muß allerdings erkennen, daß die Zeit noch nicht reif ist, das Land am Hindukusch mit dem Fahrrad zu bereisen. Peter Smolka hat auf seiner Weltumradlung äußerst viel riskiert. Seine Schilderungen sind spannend, aber auch einfühlsam - und vor allem außerordentlich detailliert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 493

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

IMPRESSUM

Peter Smolka

Rad ab!

erschienen im

REISE KNOW-HOW Verlag

E-Book ISBN 978-3-89662-634-9

1. Auflage 2019

(basierend auf der Print-Ausgabe von 2002)

Alle Rechte vorbehalten

– Printed in Germany –

© Helmut Hermann

Untere Mühle, D - 71706 Markgröningen

eMail-Adresse des Verlags:

Internet-Adresse des Verlags:

www.rkh-reisefuehrer.de

Weitere Websites von Reise Know-How:

www.reise-know-how.de

www.suedafrikaperfekt.de

Gestaltung und Herstellung

Umschlagkonzept: Carsten Blind

Inhalt Grafik/DTP: Carsten Blind

Lektorat: Dr. Eva Maria Smolka, Helmut Hermann

Karte: Carsten Blind, iStockphoto.de 579152098 / dikobraziy

Bilder: Alle Fotos Peter Smolka, außer: Titelfoto / Klaus Max Smolka, sowie © iStockphoto.de 475319758 / taesmileland (Band), 165979379 (Stempel) / mustafahacalaki und im Inhalt Zeichnung „Elefant“ Felix Gackstatter

Dieses Buch ist zudem als Print-Ausgabe (ISBN 978-3-89662-383-6) in jeder Buchhandlung in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande und Belgien erhältlich.

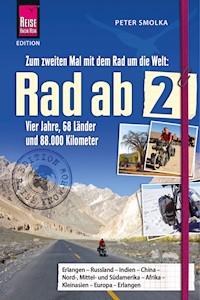

Ebenso der Titel „Zum zweiten Mal mit dem Rad um die Welt: Rad ab 2“

(Print ISBN 978-3-89662-526-7 / E-Book ISBN 978-3-89662-633-2).

Bitte informieren Sie Ihren Buchhändler über folgende Bezugsadressen:

D:

PROLIT GmbH, Postfach 9, 35461 Fernwald

www.prolit.de (sowie alle Barsortimente),

CH:

AVA-Verlagsauslieferung AG, Postfach 27, 8910 Affoltern, www.ava.ch

A:

Mohr Morawa Buchvertrieb GmbH, Postfach 260, 1011 Wien

NL, B:

Willems Adventure, www.willemsadventure.nl

Wer im Buchhandel trotzdem kein Glück hat, bekommt unsere Bücher auch über unsere Büchershops im Internet (s.o.)

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Halt durch, Siemens!

Geisterdörfer

Ein alter Traum

Asien

Fliegende Teppiche

Rauchende Jogger

Die Botschafts-Rallye

Ramadan

Die letzte syrische Einladung

Odyssee durch Ägypten

Das Visum

Auf der „Non-Moslems Road“

Kein Mokka in Al Mukha

Bab al-Mandab

Afrika

Der Fluß in der Wüste

Land der Legenden

Heiße Tage in Addis

Kenias rauher Norden

Durch die Massai-Steppe

Hatari!

Verwelkter Traum

Buschland und Baobabs

Der Wasserfall

Angst

Kalahari

Eisbein und Sauerkraut

Jenseits von Afrika

Die Insel

Südamerika

Neue Welt

4500 Kilometer durch Brasilien

Denn arm bist du nur unter Reichen

275 Wasserfälle

Ausgewandert

Festgefahren

Zu Gast im Knast

Lago Titicaca

Die Ruinen

Panamericana

Zurück in die Anden

„Pedro Negro“ in Peru

Ganz in Weiß

In Seenot auf dem Salar

Aufgegeben

Atacama

One Way

Neuseeland und Australien

Mauis großer Fang

Toms Hütte

Die letzte Reise der „America Star“

Listen to the Earth – oder: Die Botschaft der Aborigines

Sydney underground

Nachts

Durch die Timorsee

Asien

Inseln und Vulkane

Hello Mister!

Südostasien im Zeichen von SARS

Das Axiom

Im Land der Khmer

In den Gassen von Saigon

Gummipreise

Schlangenlinien

Hornissen und Hühnerfüße

Bremsfedern und Dämonen

Die Reisegruppe

Die Grenze

Leben und Sterben am Ganges

Nach Westen, zum Khyberpaß!

Kabul ist eine Insel

Hindukusch

Das Schlupfloch

Zeitfahren

Verschleiert

Rumgekommen

Danksagung

On the Road – Impressionen

Zum zweiten Mal um die Welt: Rad ab 2

Für meine ElternUnd im Andenken an Helmut Fuchs

Prolog

Es ist immer ein einzelner Schritt, mit dem eine Reise beginnt – und sei diese Reise noch so lang. Das wird mir gleich am zweiten Tag bewußt, als ich in der Nähe von Ulm ein Hand in Hand gehendes Pärchen nach dem Weg frage. Bevor wir uns verabschieden, möchten die beiden gern wissen, wohin ich denn fahre.

„Nach Kapstadt“, sage ich nur, weil mir „einmal um die Erde“ hier irgendwie unpassend vorkommt. Doch im gleichen Moment wird mir klar, daß auch das ein bißchen verrückt wirken muß. Einen Deutschen, der durch Afrika radelt, trifft man üblicherweise in Kairo, in Kenia, in Namibia. Aber doch nicht in Deutschland. Und so, wie ich dastehe, unterscheide ich mich eigentlich auch nicht von einem, der nur nach Spanien radelt.

„Wie lange sind Sie denn schon unterwegs?“ fragt er.

„Einen Tag.“ – Wir müssen alle lachen.

Aber so ist es nun einmal: Auch die längste Tour beginnt mit einem einzelnen Schritt. Noch viele, viele Schritte werden folgen, und immer wird der jeweils nächste weitaus länger erscheinen als die, die in der Ferne noch bevorstehen. Die Ferne – das ist ja etwas Diffuses, was seine Größe erst offenbart, wenn man nähergekommen ist.

Als ich vor zwei Monaten in Kassel eine Einweisung in das 14-Gang-Getriebe erhielt, das die Firma Rohloff für diese Weltumradlung zur Verfügung gestellt hat, fragte mich ein junger Angestellter nach meiner Reiseroute. Ich beschrieb auch dort nur die ungefähre Startetappe bis nach Südafrika: über den Balkan in die Türkei, weiter durch den Nahen Osten nach Jemen, hinüber nach Afrika und durch den Osten des Kontinents zu den Victoria-Fällen, zum Schlußspurt durch Namibia nach Kapstadt. Er zögerte kurz und meinte dann: „Aber in die Türkei fliegst du doch erst mal?“ Das war schon lustig: Bis nach Südafrika sind es auf dieser Route rund 20.000 Kilometer; ob es da sinnvoll wäre, die ersten 3000 Kilometer zu fliegen?

Doch ähnliche Fragen wurden mir vor dem Aufbruch oft gestellt: Wann geht denn der Flug? Und wohin?

Nein, kein Flug! Ich starte die Tour hier in Erlangen, vor der Haustür der Löhestraße 30. Und genau dort soll sie eines Tages auch zu Ende gehen.

Viele Leute fragten, warum ich überhaupt zu dieser Reise aufbrechen wolle. Natürlich stellte die Antwort „Warum denn nicht?“ kaum jemanden zufrieden. Also mußte ich nachdenken: Warum? Was war der Grund? Die Hektik der modernen Welt? Unsere von der Natur entrückte Lebensweise? Zunehmender Materialismus? – Ja, irgendwo da lag man auf der Suche nach meinen Motiven wohl richtig. Aber das „Warum“ war letztlich egal.

„Den 40sten verbringst du on the road“, stand jedenfalls eines Tages fest. Damit war die Sache zugleich mit einem Datum verknüpft, nicht mehr aufschiebbar oder flüchtig wie ein Traum, der immer genau dann entschwindet, wenn man nach ihm greifen will.

Von Beginn an war klar, daß ich die Weltreise mit dem Fahrrad machen würde. Mit dem Radl ist man langsam genug, um Land und Leute intensiv zu erleben, aber auch schnell genug, um weniger interessante Streckenabschnitte zügig hinter sich zu bringen. Nicht zu vergessen das stolze Gefühl, das aufkommt, wenn man einen Ort wie Rio de Janeiro radelnd erobert.

Raus aus dem Büro, rauf aufs Rad, eine Zeitlang so etwas wie Freiheit genießen – das ist die Maxime. Wie lange ich fort sein werde, bleibt offen. Zwei, drei, vielleicht auch vier Jahre. Festgelegte Etappen gibt es nicht, nur grobe Richtungen. Fernziel: einmal um den Erdball. Nahziel: südliches Afrika. Hauptziel: unterwegs sein.

Halt durch, Siemens!

Die Vorbereitungen nehmen wesentlich mehr Zeit in Anspruch, als ich erwartet hatte. Enormer Streß stellt sich in den letzten Wochen vor dem Aufbruch ein: Ich muß zahllose Behördengänge erledigen, mich gegen allerlei Krankheiten impfen lassen, mit den Sponsoren verhandeln, die das Fahrrad um die 14-Gang-Nabe herum vervollständigen und mich mit weiterem Zubehör ausrüsten wollen. Ich verfasse ein Testament, ein formloses, das ich nach dem großen Abschiedsfest meinem Bruder Max übergeben werde. Mit der „Nürnberger Zeitung“ sind inhaltliche und technische Details meiner regelmäßigen Berichterstattung zu besprechen – die Leser in der Region sollen die Reise im Zweiwochenrhythmus mitverfolgen können.

Besonders bei den finanz- und versicherungstechnischen Dingen stelle ich fest, wie schwierig es ist, sich von Deutschland abzunabeln. Lang zieht sich auch die Wohnungsauflösung hin, so lang, daß schließlich gar mein Plan gefährdet ist, am 40. Geburtstag bereits auf der Straße zu sein. Am Ende geht es um Stunden, aber ich schaffe es gerade noch rechtzeitig: Nachts um halb vier Uhr des 25. August 2000 steht das Stahlroß gesattelt im leeren, hallenden Wohnzimmer. Hab und Gut sind in den fünf Packtaschen verstaut, alles zusammen wiegt einen guten Zentner: 17 Kilo das robuste Rad, 35 Kilo bringt das Gepäck auf die Waage.

Nur drei Stunden später trudeln die ersten Gäste zum Sekt-Frühstück ein. Ein letztes Mal Abschied feiern. Wie oft habe ich mich in den letzten Wochen nicht schon hier verabschiedet und dort verabschiedet – bei den Siemens-Kollegen, bei Verwandten, bei Freunden, bei den Nachbarn. Jetzt steht noch einmal ein Grüppchen von 20 Freunden auf der Straße und winkt.

200 Meter, dann kommt die Ecke zu der Straße nach Süden. Ein letztes Mal schaue ich mich um, winke und biege ab. Das alles ist unwirklich. Noch immer hat mein Kopf nicht in aller Konsequenz verarbeitet, daß das ein Abschied für Jahre ist.

Über Ulm geht es Richtung Liechtenstein. Das Allgäu grüßt mit saftig grünen, sanft geschwungenen Hügeln. Es duftet intensiv nach frisch gemähtem Gras. Und noch ein Duft steigt auf: der Geruch von Freiheit. Langsam begreife ich auch in den hinteren Hirnwindungen, was los ist. Das hier ist keine gewöhnliche Tour durch Süddeutschland. Die große Reise hat begonnen. In den nächsten Jahren kann ich meinen Lenker drehen, wohin ich will.

Ein wenig plagt mich allerdings das Gewissen – einfach so abzuhauen. Als ich zuletzt, vor acht Jahren, Deutschland für längere Zeit verließ, war wenig später mein Arbeitgeber – Philips in Nürnberg – am Ende. 600 Mann hatten sie nach meinem Ausscheiden noch eingestellt, aber das half nichts. Philips Nürnberg halbierte im Laufe des folgenden Jahres die Mitarbeiterzahl und mußte schließlich verkauft werden.

Aber nicht nur Philips ward gebeutelt. Über ganz Deutschland zog damals eine Rezession. Bei meiner Rückkehr ein Jahr später sah alles ziemlich düster aus. Und jetzt, wo die Wirtschaft endlich wieder auf die Beine kommt, lasse ich euch abermals im Stich. Eigentlich unverantwortlich. Was bleibt mir da zu sagen?

Halt durch, Siemens! Viel Glück Deutschland!

Geisterdörfer

An einem Spätsommersonntag rollt das Rad durch eine Senke nahe Sigmarszell auf österreichischen Asphalt. Der kleine Grenzposten sieht aus, als sei er auch vor der europäischen Umarmung schon verschlafen gewesen. Inzwischen ist er natürlich verwaist.

Ade Deutschland! Wann werde ich dich wiedersehen? Wird es Heimweh sein, das mich eines Tages zurückträgt? Oder die seltsame Idee, jenseits der Lebensmitte doch noch eine Familie zu gründen? Werde ich überhaupt zurückkehren, oder nicht vielleicht an irgendeinem fernen Flecken des Erdballs hängenbleiben?

Nach einem Ruhetag bei meinem Onkel im Fürstentum Liechtenstein schlage ich südöstlichen Kurs ein. Die Alpentäler leuchten Ende August in warmen Farben, der Rhein fließt durch sattgrüne Auen. Jenseits des mondänen Davos wuchte ich meinen Haushalt zum Flüelapaß hinauf. Die 35 Kilo Gepäck machen sich bemerkbar, aber es steht besser um die Kondition, als nach sechs Jahren Büroarbeit zu befürchten war.

Über Italien und Slowenien erreiche ich in Kroatien die Adria. Die bergige Küstenstraße bietet so großartige Panoramen, daß die Kroaten hier eigentlich Maut verlangen könnten. Grandiose Ausblicke über die Buchten und die vorgelagerten Inseln, die sich parallel zum Festland hinziehen: Krk, Cres, Rab, Pag, und wie sie alle noch heißen. Von Osten betrachtet sehen sie aus wie Mondberge: faltig, ausgetrocknet, beige und braun, ohne jeden Bewuchs. Kaum zu glauben, daß es auf der anderen Seite Leben gibt.

Je weiter ich nach Süden vordringe, desto geringer wird der Anteil deutscher Urlauber. Die meisten Besucher sind Tschechen, Ungarn und Polen. „Vor dem Krieg waren so viele Deutsche hier, aber schon seit Jahren kommt kaum noch jemand von ihnen“, klagen Campingplatz-Betreiber, Hoteliers und die Vermieter privater Zimmer. „Dabei ist der Krieg doch schon so lange vorbei!“

Vorbei ist er, aber noch längst nicht überwunden! Islam Grčki, Kašić und Smilčić – nahe der Hafenstadt Zadar – sind an der Straße ausgeschildert, wie Rijeka, Split oder Dubrovnik. Die Dörfer sind auch auf der Karte eingezeichnet, aber sie existieren nicht mehr. Sie sind tot – es sind heute nur noch Geisterdörfer. Sämtliche Häuser im Krieg Anfang der 90er Jahre zerschossen und zerbombt, teils dem Erdboden gleichgemacht. Zwei- und dreistöckige Häuser zu einem Sandwich zusammengepreßt. Die Szenerie ist unheimlich. Es sieht aus, als sei das nur eine Filmkulisse.

Geisterstimmung im Hinterland von Zadar

Auf dem Schild am Ortsende von Kašić die fünf Buchstaben mit blutroter Farbe beschmiert. Wie viel Blut ist hier wohl vergossen worden? Niemand in diesen Geisterorten, den man fragen könnte, was genau hier passierte und wann es war. Aber zwischen den Ortschaften erzählt eine Gedenkstätte etwas: Sie erinnert an 35 Soldaten und Kämpfer; der älteste war 36, als er starb, der jüngste 19.

Als der Krieg damals losging, sagte die Welt: alles logisch. Nach Titos Tod war die alles zusammenhaltende Macht nicht mehr da. Überraschend, daß Jugoslawien überhaupt noch einige Zeit funktioniert hat. Aber irgendwann mußte es dann ja knallen, logisch.

Normal ist es inzwischen auch, daß Kamerateams dabei sind, wenn mit Kanonen auf die Gegenseite geballert wird. Krieg live. Und alles logisch. Wenn man dann aber noch näher herangeht – wenn man den Einzelnen sieht: Saša Dragutin Hlebec, geboren 1973, gestorben 1993 in Kašić –, dann ist nichts mehr logisch. Dann ist alles wieder nur Irrsinn.

Auch jetzt, im September des Jahres 2000, herrschen noch Spannungen auf dem Balkan. Jugoslawien besteht nur mehr aus den beiden Teilrepubliken Montenegro und Serbien („Restjugoslawien“), und inzwischen spielt auch Montenegro mit separatistischen Gedanken. Als Währung hat die Deutsche Mark hier bereits den inflationsgebeutelten Dinar abgelöst. Im fernen Belgrad regiert ein Mann namens Milosevic.

Übermorgen wählt Jugoslawien einen neuen Präsidenten. Was nach der wahrscheinlichen Abwahl Milosevics passieren wird, mag keiner vorhersagen. Aber viele rechnen mit einem erneuten Bürgerkrieg. Jedenfalls stehen dem Land unruhige Tage bevor. Ich will unbedingt noch vor dem Wahltermin nach Albanien ausreisen.

Allerdings ist mir auch Albanien nicht ganz geheuer. Nur Schlechtes hört man überall, Warnungen der Art: Dort herrscht die Anarchie! Sie werden dir alles klauen! Du kannst froh sein, wenn du mit dem Leben davonkommst! Die deutsche Botschaft in Tirana riet mir von einer Radreise durch Albanien ebenfalls ausdrücklich ab.

Etwa zehn Kilometer vor Tuzi, nahe der Grenze, verirre ich mich in einem Geflecht schmaler Asphaltwege. Im nächsten Dorf frage ich eine Männergruppe, die im Freien an einem Tisch sitzt, welches Sträßchen denn nach Albanien führt. Safet steht auf und begrüßt mich auf Deutsch. Er hat zehn Jahre in Dortmund gearbeitet und ist vor wenigen Monaten in seine Heimat zurückgekehrt.

Er lädt mich zu einer Cola ein, erklärt mir den Weg und trägt die Namen der beiden letzten Orte vor der Grenze in meine Landkarte ein. Zum Thema Sicherheit meint er: „Mach’ dir keine Sorgen. Die Albaner sind okay. Schlechte Leute gibt es überall, auch in Deutschland. Die Albaner sind arm, aber sie haben ein reiches Herz.“ Dabei faßt er sich an die Brust.

Die anderen am Tisch machen allem Anschein nach eher abfällige Bemerkungen zu Albanien. Ein Alter kommt vorbei. „Albania“ ruft er – und schießt mit einem imaginären Gewehr knapp vor meine Füße. Dabei lacht er verächtlich.

Safet winkt ab: „Das ist mein Onkel. Der hat keine Ahnung. Er hat sein Leben lang nur Kühe in diesem Dorf umhergetrieben. Mach’ dir keine Sorgen, du wirst durch Albanien gut durchkommen.“

„Das glaube ich eigentlich auch. Schön, daß mal jemand was Positives über Albanien sagt.“

„Da drüben herrscht die Mafia“, warnt einer am Tisch. Ich erzähle ihm, daß in Rijeka genau das gleiche über Montenegro erzählt wird. Safet wiegelt wieder ab: „Mach dir keine Sorgen.“

Wirklich ermutigend. Der erste, der nicht von der Reise durch Albanien abrät.

Ein herber Dämpfer allerdings beim Abschied, als Safet meint: „Aber wenn doch etwas geschieht – gib alles her!“

Ein alter Traum

Vor vielen Jahren, im Sommer 1984, radelte ich schon einmal durch diese Gegend. Eines Morgens hing ein Visum für Albanien an meinem Zelteingang. Daneben lehnte ein kleines Fläschchen Ouzo. Die Zeltnachbarn, ein Pärchen aus England, waren in aller Frühe abgereist und ganz offenbar für diese Aufmerksamkeit verantwortlich.

Mein Zelt stand am Ostufer des Ohridsees, damals jugoslawisches, heute mazedonisches Territorium. Vis-a-vis lag Albanien. Wenn abends drüben die Lichter angingen, stand ich am See und starrte hinüber in das völlig verschlossene Land, das mich so brennend neugierig machte.

Die Flasche Ouzo an meinem Zelteingang war echt. Das Visum natürlich nicht. Als Individualreisender hatte man damals nicht die geringste Chance, Albanien zu besuchen. In jenem Jahr fuhr ich mit dem Fahrrad südlich um Albanien herum und setzte nach Korfu über. Im Norden der Insel noch einmal eine ähnliche Situation wie am Ohridsee: Dort ist man von Albanien nur durch ein paar Mittelmeer-Kilometer getrennt. Viele Albaner haben in der Zeit der hermetischen Abschottung versucht, schwimmend zu der griechischen Insel zu fliehen. Etliche Fluchtversuche wurden vereitelt – wie an der innerdeutschen Grenze durch Todesschüsse.

Die weitere Entwicklung nahm ich nur am Rande wahr: die vorsichtige Öffnung Albaniens Ende der 80er Jahre; Wahlen 1991 (die die KP gewann); albanische Massenflucht auf Schiffen nach Italien; Wahlsieg der Demokratischen Partei 1992; bürgerkriegsähnliche Zustände und Anarchie 1997, nachdem ein betrügerisches Pyramidensystem zusammengebrochen war.

Mit diesem vagen Wissen fahre ich nun der albanischen Grenze entgegen. Die Phase der Anarchie hat sich gelegt. Für die Einreise genüge inzwischen der Reisepaß, teilt das Auswärtige Amt mit, ein Visum brauche man nicht mehr.

Das einsame Sträßlein führt um einen Zipfel des Shkodra-Sees herum, durch den die Grenze verläuft. Hinter einer Kurve endlich ein Schlagbaum. Der Ausweis wird kurz kontrolliert, dann hebt sich die Schranke. Bin ich noch in Montenegro? Oder schon in Albanien?

Eine zweite Schranke folgt einen Kilometer weiter. Ein Soldat öffnet sie wortlos und ohne Paßkontrolle. Ist das jetzt endlich Albanien?

Erst nach ein paar weiteren Kilometern taucht der eigentliche Grenzübergang auf. Während mein Paß für längere Zeit im Gebäude verschwindet, fragt einer der Beamten wiederholt nach den Papieren für das Fahrrad. Immer wieder schlage ich auf meine Oberschenkel: „Das hier ist die Maschine. Keine Papiere.“ Nach einer Weile gibt er Ruhe.

Der Ausweis läßt lange auf sich warten. 150 Meter vor mir weht bei der nächsten Schranke die albanische Flagge mit dem schwarzen Doppeladler auf tiefrotem Grund. Und die da drüben lassen einen jetzt einfach so rein? Ohne Visum? Ohrid 1984 kommt mir immer wieder in den Sinn – das verschlossene Land, da hinten am anderen Ufer. So nah wie heute war ich diesem Albanien noch nie.

Der Paß kommt zurück, man wünscht mir alles Gute. Im Niemandsland setze ich die letzten Münzen aus Montenegro bei albanischen Bierschiebern in zwei Dosen Niksičko-Pivo um. Ihr Kombi-Benz ist fast bis zum Achsbruch mit Bierpaletten vollgestopft.

An einem winzigen Schalter nimmt dann ein Beamter meinen Reisepaß entgegen. Ein Entry- und ein Exit-Kärtchen kommen zurück. Als die beiden Formulare ausgefüllt sind, folgt ein schwerer Anschlag auf meine Reisekasse: Der Einreisestempel kostet satte 37 Dollar! Das Geld ist schnell eingestrichen (es gibt sogar eine offizielle Quittung mit Datum und Unterschrift), der Stempel ist sogleich im Paß.

Wenig später rollt das Fahrrad die ersten Meter über albanischen Boden. Ein einzelner Blitz zuckt vorn rechts über den Bergen zur Begrüßung. 16 Jahre später – der alte Traum wird doch noch wahr.

Mein anfängliches Mißtrauen, bedingt durch die vielen Warnungen, baue ich aufgrund der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft so vieler Albaner in den kommenden Tagen schnell ab. Einer dieser gastfreundlichen Menschen ist Beni, ein gut Deutsch sprechender, vierzigjähriger Albaner, den ich in Tirana kennenlerne. Ab dem Moment unseres Zusammentreffens fühlt er sich für mich gewissermaßen verantwortlich.

Beni hat unter dem kommunistischen Regime besonders gelitten. Sein einziger Bruder wurde 1984 bei dem Versuch, von Südalbanien schwimmend nach Korfu zu fliehen, erschossen. Fischer, so erzählt Beni, hätten den Leichnam in ihren Netzen gefunden. Das war in genau dem Jahr, in dem ich am Strand von Korfu stand und so sehr davon träumte, in Albanien sein zu dürfen.

Rund 40 Jahre lang beherrschte der Diktator Enver Hoxha Albanien, er war auch für seine Isolation verantwortlich. Hoxha brach nacheinander mit Jugoslawien, der Sowjetunion und schließlich – nach Maos Tod – auch mit China. Sein Ziel war ein Kommunismus in Reinkultur.

1976 verbot Hoxha per Verfassung gar die Religionsausübung und war damit restriktiver als sein Vorbild Lenin. Hoxha erklärte Albanien zum ersten atheistischen Staat. Kirchen und Moscheen wurden geschlossen und umgewandelt: zu Jugendzentren, Museen und sogar zu Sporthallen.

Erst nach dem Tode Hoxhas 1985 begann sich Albanien zu öffnen. Inzwischen träumen die Albaner bereits von der Aufnahme in die EU. Immer wieder sieht man neben der albanischen Flagge die blaue europäische mit dem gelben Sternenkranz.

Ein bedrückender Nachlaß des Diktators sind die unzähligen Einmann-Bunker, die er überall tief in den Erdboden eingraben ließ. Hoxha fühlte sich von Feinden regelrecht umringt und übersäte das ganze Land mit diesen Bunkern. Sichtbar sind nur die betongrauen Kuppeln mit den Beobachtungs- und Schießscharten. Wie überdimensionale Quallen liegen sie aneinandergereiht in den Feldern, an Bergpässen, an den langen Stränden. Jetzt sind sie eine Plage, behindern die Arbeit auf fruchtbarem Ackerland oder verkleinern die Nutzfläche häuslicher Gärten.

Südlich von Vlora wird die bergige Küstenstraße immer schmaler und einsamer. Die Dörfer sind verschlafen und erinnern in ihrer Art bereits an Griechenland. Wie auch die karstigen Berge, die trockenen Pinienwälder, Olivenhaine und die alten Männer, die mit Weißbrot, Schafskäse, Oliven und Ouzo im Schatten vor den Dorfkneipen sitzen. Viele von ihnen sprechen auch Griechisch.

An der Grenze bei Kakavia fühlt man sich wie auf der unangenehmeren Seite einer Gefängnismauer. Meterhohe Zäune, gekrönt von Stacheldrahtrollen, sollen die Albaner daran hindern, unkontrolliert nach Griechenland einzureisen. Die illegale Einwanderung findet jedoch weiter im Südwesten durch die unwegsamen Bergwälder statt.

Irgendwie gelingt es mir, mich am Zoll vorbeizumogeln. Als nur noch eine letzte Paßkontrolle vor mir liegt, kommt ein aufgeregter griechischer Zöllner von hinten herbeigerannt. „Albanien ist nicht Europa“, ruft er belehrend und will damit wohl ausdrücken, daß dies eine EU-Außengrenze ist, durch die man sich nicht einfach so durchschlängeln kann.

Er verlangt, daß ich die Packtaschen ausräume.

„Alles?“ – „Ja, alles.“

Ich öffne die hintere rechte Tasche, der Mann schaut hinein und gibt sich mit einem kurzen Blick zufrieden. Bei der linken Tasche dasselbe. Dann fragt er, ob ich Urlaub in Albanien gemacht hätte. „Ja.“ Darauf rümpft er die Nase, als hätte ich mich während dieser letzten Wochen nicht gewaschen. Und läßt mich ziehen. Durch Griechenland radele ich zügig weiter Richtung Bosporus. Der Winter rückt näher, auf einem 1700-Meter-Paß im Pindos-Gebirge ist es bereits so kalt, daß ich Handschuhe gebrauchen könnte.

Roussanou – eines der Meteoraklöster im Norden Griechenlands

In Istanbul steht neben den Besichtigungstouren in der Altstadt auch Organisatorisches auf dem Programm. Ich brauche ein Visum für Syrien, und außerdem ist immer noch die Frage offen, ob mich Saudi-Arabien einlassen wird. Da es für dieses Land ein normales Touristenvisum gar nicht gibt, bemüht sich die deutsche Botschaft in Riad schon seit Monaten um eine Sondergenehmigung für mich. Per Fax frage ich nach dem Stand der Dinge. Die enttäuschenden Antworten: „Das saudische Außenministerium hat bisher nicht reagiert.“ – „Wir werden nochmals nachfragen.“ – „Melden Sie sich in einem Monat wieder bei uns.“

FliegendeTeppiche

Seit Tagen habe ich Asien nun schon greifbar vor Augen. An der schmalsten Stelle des Bosporus nähern sich die beiden Kontinente einander bis auf 600 Meter. 1973 wurden der europäische und der asiatische Teil Istanbuls durch eine erste Brücke verbunden, inzwischen gibt es ein paar Kilometer nördlich noch eine weitere.

Auf meiner Nahosttour 1985 stoppte mich die Polizei direkt an der Auffahrt zur älteren Brücke und kutschierte mich dann in einem Abschleppwagen hinüber nach Asien. Das Problem lag offensichtlich nicht darin, daß ich mich dort auf einer Autobahn befand – sonst hätten sie mich ja auf der anderen Seite nicht gleich wieder weiterradeln lassen. Möglicherweise befürchteten sie, daß Windböen einen Radler auf der langen Brücke unkontrolliert hin und her schleudern könnten.

Dieses Mal mische ich mich in den Strom der morgendlichen Stoßzeit. Der Verkehr ist so dicht und träge, daß ich gut mitschwimmen kann. Direkt vor der Brücke steht ein Wachmann, der gelangweilt geradeaus auf die andere Straßenseite starrt. Gut so. Beweg’ dich jetzt nicht! Ich beschleunige und überhole die langsam dahinzuckelnden Autos. Der Wachmann sieht mich nicht. Sekunden später bin ich an ihm vorbeigehuscht. Und wieder nur Sekunden später höre ich die Pfiffe einer Trillerpfeife hinter mir. Aufgeregte Pfiffe, die aber schon bald wieder schwächer werden.

Ein berauschendes Gefühl, so zwischen den zwei Erdteilen zu radeln! Ist das nicht verrückt? Auf keinem Kontinent der Welt, aber trotzdem festen Boden unter den Rädern! Und die Brücke hängt hoch. Sie bietet einen überwältigenden Blick auf die Meerenge und die Stadt – als würde man in einem Ballon darüber hinwegschweben.

In der Mitte der Brücke stoppt mich ein Uniformierter. Die eine Hand hält sein Gewehr, die andere macht diese typische fragende Geste des Nahen Ostens: das Handgelenk nach oben gedreht, die Finger gestreckt und wie zu einer Blüte geöffnet. „Was soll das? Warum machst du das? Wohin willst du?“ fragt diese Hand. Die gleiche Geste sieht man als Radler auch häufig bei entgegenkommenden Lastwagenfahrern.

„Asien“, antworte ich auf diese wortlose Frage.

„You tourist?“

„Yes.“

Er lächelt milde und läßt mich weiterfahren. Auch einige der überholenden Autofahrer lächeln amüsiert. Kurz vor dem Brückenende dann das Schild: „Welcome to Asia“. 4000 Kilometer nach dem Start in Deutschland. Ein prickelnder Schauer fährt durch meinen Körper. Gänsehaut auf den Armen. Hallo Asien – schön, Dich zu sehen!

Vom europäischen Ufer aus blickt das Denkmal des Staatsgründers Kemal Atatürk über den Bosporus

Im Anatolischen Hochland ist es im November schon recht kalt. Zwischen Kütahya und Burdur bewegt man sich in 1000 Metern Höhe, ein paar Berge im Westen haben bereits Schneekappen. Die Temperaturen liegen zum Sonnenaufgang um den Gefrierpunkt, Autofahrer kratzen in der Frühe ihre Scheiben frei. Bei mir setzt sich der morgendliche Nebel als feiner weißer Überzug auf Hose, Jacke und den neu erworbenen Handschuhen ab.

Doch an der Südküste bei Antalya herrscht plötzlich wieder Sommer. Von dem angenehmen Wetter zu dieser späten Jahreszeit weiß man freilich auch in Europa, und dementsprechend vielbesucht ist die Südküste von Franzosen, Engländern und besonders von Deutschen. Man spricht Deutsch in Antalya.

An jeder Ecke in der Innenstadt die übliche Anmache: sollst Lederjacken kaufen, Ledertaschen, alberne Kopfbedeckungen, mit denen du im Zirkus auftreten könntest, billigen Schmuck und – klassisch – handgeknüpfte Teppiche. Am Anfang steht immer der Versuch des Händlers, dich in ein Gespräch zu verwickeln: „Entschuldigen Sie bitte! Eine Frage …“ Oder etwas abgekürzt: „Woher kommen Sie?“ Oder mit Detailkenntnis: „Sind Sie Deutscher oder Bayer?“

Gehst du drauf ein, bist du selbst schuld. Dann bist du bald genötigt zu begründen, warum du den Teppich nicht willst. „Zu schwer“ ist kein Argument, denn man wird demonstrieren, wie klein so ein Teppich zusammengefaltet werden kann. Daß Größe und Gewicht unterschiedliche Dimensionen sind, ist schwer zu vermitteln. Akzeptiert der Händler jedoch den Einwand, wird er kontern: „Ich habe auch fliegende Teppiche.“ Was heißen soll: „Ich schicke dir das Ding auch per Luftfracht nach Deutschland.“

Antalya wurde zwar dem Tourismus geopfert, aber immerhin ist zu erkennen, daß es einmal türkisch war. Alanya dagegen ist aus Beton gegossen. Die Altstadt, der Hafen und der Hügel mit der alten Festung unterbrechen die schier endlose Aneinanderreihung von Hotels wie störende Fremdkörper. Bereits 30 Kilometer vor Alanya fangen die Betonbunker an. Die meisten Hotels liegen links der vielbefahrenen Straße, rechts wartet ein Strand mit dem Flair einer Autobahn-Raststätte. Die besseren Herbergen haben eine eigene Betonröhre, durch die man unter der Straße hindurch ans Wasser gelangt.

Hinter Alanya geht das Ganze noch rund 20 Kilometer so weiter. Auch die Schnellstraße, mit der das Urlauberzentrum an den Flughafen von Antalya angebunden ist, reicht bis hierhin. Dann ist urplötzlich der Touri-Highway zu Ende. Es bleibt eine schmale Straße, auf der nur ganz gelegentlich ein Pkw oder ein knatterndes Jawa-Motorrad entgegenkommt. Viele Fahrer winken mir fröhlich zu.

Hier beginnt der attraktive, streckenweise atemberaubende Abschnitt der Küstenstraße, der sich über Anamur bis nach Mersin zieht. Die Straße schlängelt sich bergauf durch frische, harzig duftende Nadelwälder mit Aussichten auf das Mittelmeer aus 500 Metern Höhe, fällt dann wieder ab auf Meeresniveau, quert einen Flußlauf, um gleich dahinter wieder anzusteigen. Was auf der Landkarte wie eine bequem zu radelnde Flachetappe aussieht, entpuppt sich als kräftezehrende Achterbahn. Aber die Naturszenerie entschädigt für die Strapazen.

Rauchende Jogger

„Don’t stop here!“ mahnen Schilder an der Grenzlinie zu Syrien. Kilometerlang führt die Straße auf türkischer Seite direkt an einem hohen Stacheldrahtzaun entlang. Links der türkische Ort Rehanli, rechts, hinter dem Stacheldraht, leeres, ödes Land.

Von hochbeinigen Wachttürmen aus blicken türkische Späher über Straße und Zaun hinweg in die jenseitige Leere; am Boden haben sich Soldaten hinter Sandsäcken verschanzt und das Gewehr gen Syrien gerichtet. Dumpfe Stimmung. Front-Atmosphäre. Es sieht aus, als hätte der arabische Nachbar den Einmarsch angekündigt.

Beim türkischen Grenzposten sind die Formalitäten schnell erledigt. Man füllt ein Ausreisekärtchen aus, bekommt einen Stempel in den Paß, fertig. Die Syrer sind wesentlich umständlicher. Mein Nachbar am Schalter hat Schwierigkeiten, sein Herkunftsland klarzumachen. „Chile!“ wiederholt er immer wieder. Der Beamte spitzt das Ohr, denn er muß das Gehörte in arabischen Schriftzeichen in seine dicke Kladde eintragen. „China?“ kommt immer wieder als Frage zurück. Was passiert wohl, wenn hier einer aus dem Fürstentum Liechtenstein vorbeikommt?

Letztlich können sie aber niederschreiben, was sie wollen. Sie befriedigen nur eine postsozialistische Datensammelwut des Staates, die darin gipfelt, daß der Vorname des Vaters und der Vorname der Mutter festgehalten werden müssen. Du kannst behaupten, deine Mutter sei die „Heilige Maria“ – sie würden dich bitten, es noch einmal langsam zu wiederholen, damit sie auch das ins Arabische umsetzen können. Wenn das Buch irgendwann einmal voll ist, legen sie es auf einen großen Haufen und fangen mit dem nächsten an. Wahrscheinlich wird es vor der Vernichtung nie wieder angefaßt.

Aleppo, ganz im Norden Syriens, ist eine alte arabische, quirlige Stadt und seit römischen Zeiten ein wichtiges Handelszentrum zwischen Asien und Europa. Von oben betrachtet – etwa von der Zitadelle oder vom Minarett der Großen Moschee – ein Meer von Würfelhäusern im Einheitsgrau. Von unten betrachtet voll pulsierenden Lebens. In den engen Basarstraßen wird produziert, transportiert, angepriesen, gefeilscht und verkauft. Mit Säcken beladene Esel traben durch die Gassen, hochbepackte Fahrräder klingeln sich den Weg frei. Das Angebot in den Basaren ist praktisch unbegrenzt. Einfallsreich ist so mancher Markenname: Es gibt odidos- und apipas-Schuhe, adibass-Hosen, abidas-Hemden. Kackfrech werden mehrere Windows-CDs mit gleicher Seriennummer nebeneinander zum Verkauf ausgestellt. Daß es Raubkopien sind, erkennt man schon an dem billigen Ausdruck des Covers.

Ruhiger Gegenpol zu dem hektischen Treiben im Basar sind die Caféhäuser. Schön sind sie nicht: große Hallen, kahl, hoch, mit billigen Stühlen und Tischen aus Metall oder Plastik. Der vor fünf Monaten verstorbene Hafiz al Assad lächelt noch immer gönnerhaft von der Wand in den Saal hinein. Daneben das Portrait seines eher schüchtern dreinblickenden Sohnes und Nachfolgers Bashir. Wärme bekommen diese nüchternen Hallen erst durch die freundlichen und liebenswerten Menschen, die sich hier einfinden, Tawla und Dame spielen, gemütlich ihren Tee oder Kaffee schlürfen und an der Wasserpfeife saugen.

Aus Aleppo frage ich wieder bei der deutschen Botschaft in Riad an, ob meine Einreise nach Saudi-Arabien inzwischen bewilligt ist. Die Antwort der Botschaft kommt ein paar Tage später per Fax nach Hama:

„… Leider war es bisher noch nicht möglich, die erforderliche Einreisegenehmigung zu erhalten. Bitte teilen Sie uns mit, wo und wann Sie unter welcher Fax-Nr. zu erreichen sind. Beste Grüße …“

Nur noch eine Woche, bis Ramadan beginnt, der moslemische Fastenmonat. Wenn die Einwilligung bis dahin nicht vorliegt, waren all die Bemühungen und der ganze Papierkram im Vorfeld vergebens (O-Ton der deutschen Botschaft: „Während des Ramadan arbeiten die Ministerien noch langsamer als sonst“).

Radeln in Syrien ist eine zähe Angelegenheit. Man kommt einfach nicht so recht vorwärts. Der Grund ist allerdings ein angenehmer: Die Einheimischen fangen dich geradezu von der Straße weg, weil sie unbedingt bei ein paar Gläschen Tee mit dir schwatzen wollen. Nur mit Händen und Füßen laufen diese Unterhaltungen manchmal ab, ein andermal in passablem Englisch, meistens ist es eine Mischung irgendwo dazwischen. Die Fragen sind immer die gleichen: Woher? Wohin? Warum? Wie alt bist du? Was bist du von Beruf? Bist du denn nicht verheiratet?

Daß einer mit 40 noch ledig ist, irritiert dabei die meisten. Was für ein komischer Europäer! Hat das Geld zum Reisen, aber nicht genug, um eine Frau zu finden. Wenn ich keine Lust zu langen Erklärungen habe, schaffe ich mir kurzerhand eine Familie an: Frau blond und dreißig Jahre jung, Sohn Michael sechs Jahre, Tochter Alexandra vier Jahre. Das paßt einigermaßen ins Bild.

Auch Ahmad Khalid Katib hat mich nicht einfach vorbeifahren lassen

Syrien ist ein karges Land. Fruchtbar ist der schmale Streifen westlich der Achse Aleppo – Homs – Damaskus. Im Osten geht die Steppe bald über in Sand- und Geröllwüste, die bis über den Euphrat hinweg zur syrisch-irakischen Grenze reicht.

Während die Olivenernte gerade auf Hochtouren läuft – überall dreschen Männer mit Stöcken auf die kleinen Bäumchen ein –, sind die Felder schon abgeerntet. Jetzt hängen nur noch schwarze und weiße Plastiktüten in den Stoppeln fest, vom starken Ostwind auf Kürbisgröße aufgeblasen. Das Umweltbewußtsein ist in Syrien noch nicht besonders ausgeprägt. All der Verpackungsmüll, aber auch ausgediente Haushaltsgeräte, werden einfach am Straßenrand entsorgt.

Ihre Autos allerdings legen die Syrer nicht so leichtfertig ab. Was da auf den Straßen zwischen Aleppo und Damaskus nicht alles herumfährt! Der 1959er Mercedes ist als Taxi sehr verbreitet, liebevoll verziert mit bunten Glitzerketten und blinkenden Lichtern vor dem Kühler, kleinen Teppichen oder sogar Kunstrasen auf dem Armaturenbrett und Girlanden über der Windschutzscheibe. „Kitsch“ würde man bei uns sagen – hier paßt es einfach hin. Auch den Opel Kapitän aus den 60er-Jahren sieht man häufig, ebenso betagte Chrysler, Chevrolets, Oldsmobile und ein über 50 Jahre altes Pontiac-Modell.

Verrückterweise werden diese alten Schlitten auch noch steuerlich begünstigt. Für zehnjährige und jüngere Fahrzeuge zahlt der Halter 200 Dollar im Jahr, die alten Dieselstinker sind jedoch steuerfrei. Dementsprechend lange hält man sie instand, und dementsprechend verschmutzt ist die Luft in Aleppo und besonders in der Hauptstadt Damaskus.

Besorgt wegen der hohen Abgaskonzentration fragte jemand auf einer Reiseseite im Internet, was denn vom Joggen in Damaskus zu halten sei. Einhelliger Tenor in den Antworten: Verzichte lieber darauf. Einer riet: Wenn du aber unbedingt joggen willst, dann tu’ deiner Gesundheit einen Gefallen und rauche dabei.

Die Botschafts-Rallye

Montagmorgen im Backpacker-Hotel „Al-Rabie“ in Damaskus. Um kurz vor acht ist ein Fax von der deutschen Botschaft aus Riad eingetroffen:

„… wir haben bei den zuständigen Behörden noch einmal nachdrücklich um Erteilung der Einreiseerlaubnis für Sie gebeten. Leider ist immer noch keine Entscheidung gefallen. Nach unserer Erfahrung ist in der nächsten Zukunft auch keine Reaktion zu erwarten. Wir empfehlen, nunmehr direkt bei der Botschaft von Saudi-Arabien in Damaskus einen Visum-Antrag zu stellen, und hoffen auf einen positiven Ausgang. Mit besten Grüßen …“

Nachdem ein halbes Jahr lang nichts passiert ist, hat die deutsche Vertretung in Riad die Hoffnung auf eine Antwort jetzt endgültig aufgegeben.

In der Altstadt von Damaskus

Ramadan hat heute begonnen. Für die Moslems bedeutet das im wesentlichen: einen Monat lang zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang nicht essen und nicht trinken. In den Ministerien in Saudi-Arabien scheinen nun alle Räder stillzustehen.

In Damaskus habe ich bereits am Samstag mit meinen eigenen Bemühungen begonnen, gleich nach der Ankunft. Bei der saudischen Botschaft sagte man mir, daß für das Visum ein Empfehlungsschreiben der deutschen Botschaft erforderlich sei. In den Nahost-Ländern ist das durchaus so üblich. Die deutsche Vertretung ist an diesem Tag allerdings geschlossen, weil der moslemische Feiertag – der Freitag – mit dem Samstag zum Wochenende ausgedehnt wird. Ich solle am Sonntag wiederkommen, sagte der syrische Wächter am Eingangstor.

Auch den Herrschaften bei der irakischen „Interessenvertretung“ stattete ich einen Besuch ab. Eine Botschaft oder ein Konsulat durften sie seit dem zweiten Golfkrieg noch nicht wieder eröffnen. Durch den Irak, so hoffte ich, ließe sich vielleicht eine Alternativroute organisieren.

Man führte mich aus dem Hauptraum hinaus in das angrenzende Nebenzimmer. So offiziell das erste Zimmer mit dem schweren Schreibtisch, so intim dieser Nebenraum: Es war ein Schlafzimmer mit zwei breiten Betten! Der Herr im feinen Anzug bat mich, auf dem vorderen Bett Platz zu nehmen, und setzte sich dann ebenfalls. Er schlug meinen Reisepaß auf.

„Sie sind Ausländer“, sagte er bedächtig. „Ohne eine Einladung können wir Ihnen kein Visum geben.“

„Wie soll ich an eine Einladung kommen? Ich kenne niemanden im Irak.“

Er zog die Visitenkarte eines Reiseunternehmens in Bagdad hervor. „Möglicherweise kann diese Agentur Ihnen eine Einladung ausstellen.“

„Und wieviel würde das Visum kosten, wenn ich die Einladung bekomme?“

Er stand auf, begab sich kurz in den Hauptraum und verkündete zurückkehrend die Zahl „4500“. „4500 Syrische Pfund?“ stöhnte ich. „Das sind ja über 100 Dollar!“

„Nein, nicht 4500 Pfund. 4500 Dollar.“

Mein Gesicht muß sich in diesem Moment derart verzogen haben, daß er freiwillig noch einmal hinausging und bei seinem Chef nachfragte.

Mit der frohen Kunde „nur 450 Dollar“ kam er zurück.

Vielleicht zahlen Fernseh-Teams oder irgendwelche Organisationen solche Preise. „Ich habe keine zahlenden Sponsoren“, sagte ich dem Herrn und verabschiedete mich. Die Visitenkarte des Reiseunternehmens landete im Hotel im Papierkorb.

Am Sonntag führte dann mein erster Weg wieder zur deutschen Botschaft. Das Empfehlungsschreiben war nach einer halben Stunde fertig und hier in Damaskus sogar kostenlos (in anderen Hauptstädten bezahlt man inzwischen bis zu 25 Euro für diesen Standardbrief). Zurück mit diesem Papier zu den Saudis, die mir erst jetzt erklärten, daß ihre Botschaft nur Visa für Pilgerreisen bearbeite. Ich müsse mich an das saudische Konsulat im Stadtteil Mezzeh wenden. Bis ich das Konsulat gefunden hatte, war natürlich die kurze Zeitspanne für Visumanträge von 9 bis 11 Uhr schon wieder verstrichen.

Ein Schalter an der Außenmauer des Gebäudes war jedoch noch offen. „Wann kann ich wiederkommen? An wen muß ich mich wenden?“

Die Männer hinter dem Schalter konnten oder wollten kein Englisch sprechen. Ziemlich hilflos hing ich an dem Gitter des kleinen Fensterchens. Sehr geschickt konstruiert, die ganze Anlage. Du stehst draußen einen halben Meter tiefer als die da drinnen, blinzelst von der sonnenhellen Straße in den dunklen Raum hinein, wo du mühsam einen arroganten Herrn mit den Händen in den Hosentaschen erkennen kannst. Der plaudert mit seinen Kollegen, schaut in alle möglichen Richtungen, bleibt aber nie an deinen Augen hängen. Man steht da wie ein Bettler.

An einem zweiten Fensterchen bekam ich dann aber doch noch heraus, daß ich mich am nächsten Tag zwischen 8 und 10 Uhr an Schalter 3 begeben solle.

Während des Ramadan gelten ab dem heutigen Tag aber andere Öffnungszeiten, was doch bestimmt auch zuvor schon bekannt war: offizielle Öffnung für den Publikumsverkehr nun ab 9.30 Uhr. Tatsächlich aber erst um kurz vor elf.

150 bis 200 Leute drängeln sich am Eingangstor. Zum Teil Araber, die sich in eigener Sache um ein Visum für die kleine Pilgerfahrt bemühen, zum Teil Vertreter von Reiseunternehmen, die Busfahrten zu den Pilgerstätten anbieten. Sie bringen in großen Koffern täglich Hunderte von Pässen ihrer Kunden mit.

Gegen zwölf Uhr stehe ich am Schalter Nr. 3 endlich dem Konsul gegenüber, einem Mann mit sehr schmalem, faltigem Gesicht. Um den Kopf das arabische Tuch gewickelt. Er macht einen ausgesprochen würdigen Eindruck. Wahrscheinlich ist er erst um die vierzig. Man würde aber auch seiner Behauptung glauben, daß er bereits vor 55 Jahren als Beduinenjunge Kamele in der Arabischen Wüste eingefangen hat.

Das Englisch des Konsuls ist gut. So gut, daß er mir mit wenigen Sätzen erklärt, daß ich nur mit einer Einladung aus Saudi-Arabien ein Visum bekommen kann. Ohne einen saudischen „Sponsor“ gebe es keine Chance. Eine Diskussion läßt er nicht zu. Kein Visum – basta!

Um eben solch einen Sponsor hat sich ja schon die deutsche Botschaft in Riad monatelang vergeblich bemüht. Die Rennerei, das Empfehlungsschreiben, die Warterei – alles wieder umsonst.

Wie erfrischend die Freundlichkeit und Flexibilität dann bei den Jemeniten! Das Jemen-Visum hat eigentlich nur eine Gültigkeit von einem Monat. Meinem Wunsch, sie wegen der langen Anreise mit dem Fahrrad auf drei Monate auszudehnen, wird innerhalb weniger Minuten entsprochen. Sogar auf das Empfehlungsschreiben verzichten sie; es reicht ein kurzes Seufzen: „Oh je, die deutsche Botschaft ist zwei Tage lang geschlossen.“ Um elf Uhr gebe ich den Paß und die ausgefüllten Anträge ab. Schon in zwei Stunden wollen sie die Papiere fertighaben.

Das wäre dann allerdings zu schön gewesen. Als ich um ein Uhr den Paß abholen will, fordern sie meinen „alten Paß“. Ich hatte ihnen meinen zweiten gegeben, da im ersten unterdessen die Aufenthaltsgenehmigung für Syrien verlängert wird. Der Zweitpaß ist ganz neu, blitzblank ohne einen einzigen Stempel drin. Da ist ihnen wohl der Verdacht gekommen, daß der andere Paß den Hinweis auf eine Israel-Reise enthält. Der Jemen gehört zu jenen arabischen Staaten, die dann gegebenenfalls die Einreise verweigern.

Da ich den anderen Ausweis nicht vorlegen kann, soll ich am nächsten Tag wiederkommen. „Bringen Sie morgen den alten Paß mit. Um elf Uhr können Sie das Visum abholen“, sagt die freundliche Dame – und schickt dann aber doch wieder diese blöde Floskel hinterher, diesen kurzen Satz, der jede Verabredung in Frage stellt, der das Planen in dieser Region unmöglich macht, den Weichmacher eines jeden Termins: „Insh’allah – wenn Gott es will … “

Ramadan

Doch tatsächlich ist das Jemen-Visum am nächsten Morgen im Paß. Auch in Sachen Saudi-Arabien gibt es inzwischen wieder neue Hoffnung. Im Hotel logiert ein Franzose, der in Riad arbeitet. Er hat seinen Chef telefonisch gebeten, eine Einladung für mich auszuschreiben. Der Chef hat eingewilligt. Eine solche Einladung wäre praktisch die Garantie für eine Visa-Erteilung.

Alles andere habe ich in Damaskus inzwischen erledigt. Auf einem für arabische Länder typisch umständlichen Behördenweg konnte ich ein Nachschubpaket aus Deutschland aus dem Zoll auslösen. Hier einen Stempel abholen und einen Dollar zahlen, dort eine Unterschrift leisten und zwei Dollar fünfzig berappen, dort zwei Dollar, im nächsten Büro wieder einen. Am Ende sind es zwölf Dollar, und ein halber Tag ist vergangen.

Mit dem kulturellen Pflichtprogramm in Damaskus, der vermutlich ältesten ununterbrochen bewohnten Stadt der Erde, bin ich auch durch: Besuche in diversen Museen, in der Altstadt, im Großen Basar, Besichtigung der Omayyaden-Moschee. Letztere ist heute eines der bedeutendsten Heiligtümer des Islams. Bevor die Moslems kamen, stand hier ein römischer Tempel.

Die Omayyaden-Moschee ist eines der Hauptheiligtümer des Islam

Fehlt also nur noch die Einladung aus Saudi-Arabien. Tage vergehen, ohne daß das erwartete Fax kommt. Eine Woche verstreicht. Dann erfahre ich, daß bereits diese Einladung von mehreren Behörden in Saudi-Arabien genehmigt werden muß. Warten, warten, warten. Frustrierendes Warten.

Zweimal träume ich in diesen Tagen, auf einen Kurzurlaub nach Hause geflogen zu sein. Morgens sehne ich mich manchmal nach dem Büro, dem Computer, Programm-Listings und den Siemens-Kollegen zurück.

In Damaskus bin ich mittlerweile bekannt. Der Wirt in der Felaffel-Bude grüßt mich schon seit langem mit Handschlag. Er ruft dem Jungen, der die Kichererbsenbälle mit dem Salat in das Fladenbrot einwickelt, dann immer zu: „Einmal Felaffel Spezial“ – eine besonders große Portion für gerade mal 70 Pfennig.

Auf dem Weg von der Bude zurück zum Hotel flüstern mir die Zuhälter nur noch lächelnd ihr leises „Madame?“ zu. Sie wissen inzwischen, daß ich nicht auf ihre Prostituierten aus bin. Und auch die Schuhputzer fragen nicht mehr, ob sie die Textilriemen meiner Sandalen wienern dürfen.

Im Al-Rabie-Hotel habe ich mich unterdessen mit einer Clique von Irakern angefreundet. Einige von ihnen sind zu Besuch in Damaskus, andere sind hier gestrandet. Die hübsche Fatya ist in Syrien zurückgeblieben, als ihre Eltern von Bagdad nach Europa flohen. Als die Familie auf der deutschen Botschaft in Ankara um Asyl bat, schickte man die damals 17jährige zurück, sie solle einen Paß herbeibringen. Die Formalitäten zogen sich hin, bis sie 18 war. Als Volljährige darf sie nun ihrer Familie nicht nach Deutschland folgen.

Mohamed hat vor zweieinhalb Jahren in Deutschland zwar Asyl gefunden, aber keine Arbeit. Deswegen durfte seine Familie nicht nachkommen. Seine Frau und die Tochter leben jetzt in Jordanien, während er nach Schweden weitergezogen ist. Dort bekam er einen Job. Nach zweieinhalb Jahren sieht er Frau und Tochter nun zum ersten Mal in Damaskus wieder. Wenn alles gut geht, wird die Familie in vier Monaten in Schweden wiedervereint sein.

Saad ist nach Damaskus gekommen, weil er Sehnsucht nach arabischer Umgebung hatte. Er ist kurz nach dem zweiten Golfkrieg, den er als Soldat erleben mußte, nach Dänemark geflohen. Dort schlägt er sich mit Malerei und Gelegenheitsarbeit durch. Seine Eltern in Bagdad hat er seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Die Rückkehr in den Irak würde er aber mit dem Leben bezahlen, weil Saddams Schergen ihn sofort aufspüren würden.

Um halb fünf abends, wenn der Muezzin bei Sonnenuntergang zum Abendgebet ruft, nehmen wir im Innenhof des Hotels zusammen das Abendessen ein. Es wird im Laufe des Nachmittags von der ganzen Gemeinschaft zubereitet, jeder steuert etwas dazu bei. Wegen des Ramadan wird tagsüber gefastet. Der Ramadan bestimmt den Rhythmus: Man startet später in den Tag, und nachmittags gegen vier Uhr macht sich allgemeine Unruhe breit.

Obligatorisch für Mustafa nach dem Abendessen: die Wasserpfeife

Im Souk, dem Basar, herrscht kurz vor vier Uhr Hektik. Die Händler stopfen hastig ihre Auslagen in die Ladennischen, blicken nervös auf die Uhr, lassen dann scheppernd die schweren Rolläden fallen, um rechtzeitig zu Hause mit der Familie das Essen einnehmen zu können. Um Viertel nach vier ist der Basar gespenstisch leer. Zwei Stunden später wird das Leben wieder zurückkehren.

In den moderneren Stadtvierteln bleiben einige Geschäfte offen, aber Kunden kommen in dieser Zeit nicht vorbei. Alles stellt sich jetzt auf das Essen ein. Ein Friseur sitzt in seinem leeren Salon vor dem Frisiertisch, auf dem in einer flachen Schale die Mahlzeit bereitsteht. In einem Laden, in dem Nüsse verkauft werden, sitzen drei Männer zwischen den Regalen um einen niedrigen Tisch, auf dem eine Schüssel mit gestampften Bohnen dampft. Überall gespannte Ruhe. Zu anderen Tageszeiten wird mehr geredet.

Die sechsspurige Choukri al Quatli-Straße, die sonst für Fußgänger fast unüberwindbar ist, kann man während der nächsten halben Stunde blind überqueren. Das Bild ist so ungewöhnlich wie das einer verwaisten deutschen Autobahn.

An der Straßenkreuzung hocken die Polizisten im Kreis um ein Bündel mit ihrem Abendessen. Vor der Imbißbude stehen Männer mit Felaffelbroten in der Hand. Im Innenraum sitzt ein Soldat auf einem Plastikstuhl, die Ellenbogen auf die Knie gestützt, die flachen Hände an den Ohren, die Augen geschlossen. Vor ihm auf einem Plastikschemel eine Tüte, in der ein Sandwich auf ihn wartet. Wie all die anderen hat er den ganzen Tag nichts gegessen und getrunken.

Eine Böllerrakete wird gezündet. Ein paar Sekunden zu früh. Um 16.33 Uhr dann aber endlich die Erlösung. Der Ruf. Der erlösende Ruf des Muezzins. In diesem Moment beißt ganz Damaskus zu.

Die letzte syrische Einladung

Nach zwei Wochen geht per Fax das Einladungsschreiben des Geschäftsmannes aus Riad ein – gleichzeitig an mich und an das saudische Konsulat in Damaskus. Jetzt kann es nur noch eine Sache weniger Tage sein, bis ich das Visum endlich habe.

Am nächsten Morgen der Knockout. Auf dem Konsulat eröffnet man mir, daß während des Ramadan nur Pilgervisa bearbeitet werden. Ausnahmslos! Aber warum sagen sie das erst jetzt? Das haben sie vor zwei Wochen doch auch schon gewußt! Die Bearbeitungszeit des Visums nach dem Ramadan, sagen sie, betrage drei bis vier Tage. Kurze Kalkulation: Ramadan ist in zwei Wochen zu Ende, dann schließen sich noch einige Feiertage an. „Drei, vier Tage Bearbeitungszeit“ ist die arabische Umschreibung für „ein bis zwei Wochen“. Das Entscheidende aber: Gut möglich, daß es in zwei Wochen heißt, sie könnten Visa nur an Menschen mit kurzen Nasen ausgeben. Ich werde hier nicht auf die nächste Überraschung warten! Nach über drei Wochen in Damaskus reise ich gleich am nächsten Tag ab. Wenigstens ist das Visum für den Jemen schon im Paß. Fragt sich nur, wie ich dort hinkommen soll. Vielleicht findet sich in Ägypten ein Schiff über das Rote Meer.

Die vielen Einladungen, die auf dem Weg von Aleppo nach Damaskus mein Tempo gebremst haben, bleiben jetzt wegen der Ramadanzeit aus. Jemanden von der Straße herbeizuwinken, bedeutet ja, zumindest ein Glas Tee mit ihm zusammen zu trinken, vielleicht auch eine Mahlzeit anzubieten. Das ist während der Fastenzeit tagsüber natürlich nicht möglich.

Auch meine Imbißpausen fallen jetzt aus, obwohl ich als Reisender, als Sportler und als schwer Arbeitender eigentlich gleich dreifach vom Fastengebot befreit bin. Aber die Teestuben und Garküchen in der Provinz öffnen erst kurz vor Sonnenuntergang, und es wäre ohnehin nicht angebracht, sich im Blickfeld der fastenden Einheimischen den Bauch vollzuschlagen.

Eine Einladung gibt es an diesem letzten Tag in Syrien allerdings doch noch. Und ich bin gezwungen, sie anzunehmen.

Kurz vor dem Ort Assanamein halte ich am Straßenrand, um die schneebedeckten Berge nördlich der Golanhöhen zu fotografieren. Fünfhundert Meter weiter stoppt mich im Ort ein Soldat. Erst jetzt erkenne ich, daß dies ein Garnisons-Städtchen ist. Du liebe Güte!

Nur zwei Minuten später sehe ich die Kasernenmauern von innen. Um mich herum stehen zehn Uniformierte, von denen der dickste der Vorgesetzte zu sein scheint. Gestikulierend fragt er, was ich fotografiert habe. Ich deute auf die Berge, aber er glaubt mir nicht. Immer wieder greift er in den folgenden Minuten zu einem Telefon, das im Freien herumsteht, und spricht laut und wichtig.

Eine lange Viertelstunde vergeht ereignislos. Inzwischen hat mir einer der Soldaten einen Stuhl in die wärmende Sonne gestellt. Was haben sie wohl vor? Wenn sie den Film entwickeln lassen, dann wird er bestimmt als Negativfilm behandelt. Dias sind hier praktisch unbekannt. Die werden mir meine Bilder kaputtmachen! Außerdem wird das eine Weile dauern, weil sie den Film nach Damaskus tragen müssen. Die werden mich doch nicht tagelang hier festsetzen!?

Nach einer halben Stunde fährt ein Auto vor. Mit Paß und Kamera in der Hand nehme ich auf der Rückbank Platz, während das von zehn Soldaten bewachte Fahrrad hier zurückbleibt. Dann dringen wir tief in das Innere der Kaserne ein. Vor einer Baracke stoppt der Wagen.

Der Mann, der mich in einem ofenwarmen Zimmer begrüßt, hat drei Sterne auf der Schulterklappe. Er lächelt und ist sehr freundlich. Ein lustiger Kerl, vielleicht 45 Jahre alt, dunkelblond, französischer Typ mit Lachfalten um die Augen. Leider spricht auch er kein Englisch.

Als wäre mein Besuch schon lange erwartet worden, steht eine dampfende Tasse Kaffee auf dem Tisch. Der „Franzose“ bedeutet mir, ich solle mich bedienen. „Ramadan …“, werfe ich zögernd ein. Er lächelt und macht eine ausschlagende Handbewegung. Als ich dennoch nicht sofort davon trinke, baut er sich stramm neben dem Tisch auf, nimmt ostentativ einen kleinen Schluck aus der Tasse und stellt sie wieder vor mir ab. „Nicht vergiftet“, soll das wohl heißen. Er ist wirklich ein Clown.

Aber das ist gut so. Auch ohne eine englische Sprachbrücke verstehen wir uns bestens. Als ich den Kaffee ausgetrunken habe, ordert er bei seinem Untergebenen zwei Tassen Tee. Immer wieder macht er für die Umstehenden Späße, die ich leider nicht verstehe.

Ich skizziere ihm unterdessen auf einem Blatt Papier, wie das mit dem Fotografieren war. Hier die Kaserne, da die Berge. Ganz andere Richtung! Die Kaserne interessiert mich nicht. Aber er hat inzwischen sowieso längst verstanden, daß ich ein harmloser Radler bin. Als wir den Tee ausgetrunken haben, verabschiedet er mich mit kräftigem Händedruck und einem „Sorry!“.

Auch den Soldaten, die den Stein ins Rollen gebracht haben, kann ich nicht so recht böse sein. Wieder zurück am Fahrrad, verabschieden auch wir uns mit Handschlag. Sie sind mit Mißtrauen groß geworden. Und der Erzfeind Israel ist ja nur ein paar Kilometer von hier entfernt.

Am Abend fahre ich – aus reiner Neugierde – noch so nah wie möglich an die Golanhöhen heran. Die Fahrt endet an einer Straßensperre, die man nur mit einer Sondererlaubnis passieren kann. Wenige Kilometer weiter gäbe es selbst mit dieser Genehmigung kein Weiterkommen mehr – Grenzübergänge zwischen Syrien und Israel existieren nicht.

Einer der freundlichen Soldaten bietet an, er könne seinen Chef anrufen und um einen Passierschein für mich bitten. Ich lehne höflich ab. Es ist und bleibt ja eine Sackgasse. Es war wirklich nur die Neugierde, die mich bis hierher trieb. Ein Erinnerungsfoto mit Soldaten und Fahrrad hätte ich zwar gern noch gemacht, doch nach der Erfahrung des Vormittags wage ich nicht einmal zu fragen. Eine Einladung zu Kaffee und Tee genügt.

Odyssee durch Ägypten

In der jordanischen Hauptstadt Amman bekomme ich innerhalb einer knappen Stunde, quasi im Vorübergehen, ein Visum für den Sudan. Das ist eine kleine Sensation, denn in Kairo beispielsweise wartet man auf die sudanesische Einreiseerlaubnis wochenlang, mitunter auch vergebens. Erfolg oder Mißerfolg sind dort abhängig von den Launen der wenigen Entscheidungsträger, die man ohnehin nur sehr selten zu sehen bekommt. Hier begrüßt mich dagegen der Konsul persönlich, um zu erzählen, daß sein Bruder in Deutschland Informatik studiert hat. Mit diesem Visum ist nun wenigstens der Weg von Ägypten nach Süden offen. Allerdings möchte ich nicht die Route über Wadi Halfa und durch die Nubische Wüste nehmen, denn dann würde diese Reise zu einer Wiederholung meiner Kapstadt-Tour vor acht Jahren werden. Statt dessen will ich versuchen, entlang der Westküste des Roten Meeres nach Port Sudan zu radeln, um von dort mit einem Schiff nach Jemen überzusetzen.

Amman liegt rund 1000 Meter über dem Meer. Die Straße nach Westen führt zunächst sanft, dann steiler bergab. Nach vierzig Kilometern markiert ein Schild am Straßenrand den Nullpunkt. Meereshöhe. Von hier geht es weitere 403 Höhenmeter in Serpentinen hinab zum Toten Meer, zum tiefsten Punkt der Erde. Morgens habe ich in Amman noch vor Kälte gebibbert, nun treibe ich bei 25 Grad wie ein Stück Balsaholz in der warmen Salzlake.

Das blaue Wasser wirkt fremd in dieser Wüstenlandschaft, wie ein Stausee auf dem Mond. Nur nördlich des Toten Meeres kann an den Ufern des Jordan-Flusses Landwirtschaft betrieben werden. Das wenige Wasser, das übrigbleibt, mündet in den salzigen See, ohne aber wieder abzufließen. Wohin sollte es auch – 400 Meter unter dem Meer? Das Wasser verdunstet einfach.

Der Weg zur Ruinenstätte Petra führt zurück in die Kälte des ebenfalls kargen Hochlandes, hinauf bis auf 1600 Meter. Das passende Klima für das erste Weihnachtsfest auf dieser Reise. Am Heiligen Abend schneit es sogar ein wenig. Ich quartiere mich in einem der vielen Hostels von Wadi Musa ein, dem Ausgangspunkt für die Erkundung Petras.

Am Ende einer langen Felsklamm taucht unvermittelt das Schatzhaus von Petra auf

„Rosa Stadt“ wird die 2000 Jahre alte Nabatäersiedlung oft genannt. Man versteht sofort, wenn man nach dem Marsch durch den siq unvermittelt das „Schatzhaus“ erblickt. Der siq ist eine enge, sich windende Felsenschlucht zwischen 100 Meter hoch aufragenden Wänden, mitunter nur zwei Meter breit und über einen Kilometer lang. Im reflektierenden Licht der umgebenden Felsen leuchtet das Schatzhaus am Ende des siq in zarten Tönen von gelb-beige bis violett.

Das Schatzhaus wurde, wie auch die anderen Bauwerke und Grabkammern Petras, aus Felswänden herausmodelliert. Fein gearbeitete Fassaden, teilweise griechischen und römischen Tempeln nachempfunden. Die eigentlichen Räume, die sich dahinter öffnen, sind hingegen sehr schlicht.

Viele dieser Höhlen wurden bis in die jüngste Vergangenheit noch von Beduinen bewohnt. Die Regierung hat sie – nicht zuletzt wegen der Touristen – in den letzten Jahren aus dem Tal zwischen den Felsen verbannt und ihnen ein paar Kilometer weiter Betonwohnungen errichtet. Ganz erfolgreich scheint dieser Umsiedlungsversuch allerdings nicht zu sein, denn einige der Höhlen dienen bereits wieder Mensch und Tier als Unterkunft.

Mein Aufbruch aus Petra fällt mit dem Ende des Ramadan zusammen. Lange war unklar gewesen, ob die Fastenzeit bis zum 27. oder bis zum 28. Dezember dauern würde, wann genau der neue Mondmonat beginnt. In der Nacht zum 27. hat man von Mekka aus dann einen ersten Lichtschimmer am Neumond erkennen können und somit an diesem Tag den Ramadan für beendet erklärt.

Überall Fröhlichkeit und Erleichterung nach den 29 Tagen der Askese, überall wird gefeiert und gegessen. Die Menschen sind ausgelassen und laden mich beinahe in jedem Ort ein. Kinder drücken mir unter der Fahrt Bonbons in die Hand. Nach über vier Wochen ist es ein seltsames Bild, tagsüber essende und trinkende Menschen zu sehen.

Unterwegs im Wadi Rum

Die letzten Kilometer vor Aqaba schlängelt sich der „Desert Highway“ gemächlich vom Hochland hinab zum Roten Meer. Kurz vor der Küste hat man einen Blick in alle vier Anrainerstaaten des Golfs von Aqaba: im Südosten Saudi-Arabien, das Land, auf dessen Einreiseerlaubnis ich so lange vergeblich gewartet habe; im Südwesten Ägypten, durch das ich nun am Roten Meer entlang in den Sudan reisen will. Hier Jordanien mit 22 Kilometern Küste, westlich angrenzend Israel mit gerade einmal sieben Kilometern Meereszugang.

In Damaskus hatte mich eine ältere Dame aus Irland, die in Syrien für ein Buch recherchierte, gefragt, warum ich denn nicht einfach ohne Visum an die saudische Grenze führe. „Die wissen doch genau, daß ich ein Visum brauche“, antwortete ich ihr.

„Vielleicht nicht“, stellte sie dagegen.

Das kann nicht funktionieren! Das wäre wirklich zu einfach. Als wäre in den 80er-Jahren jemand von Osten kommend am Checkpoint Charlie aufgetaucht mit den Worten: „Ich will nach West-Berlin“ – und die Grenzer öffnen die Tore, weil sie nichts von Bestimmungen wissen, die die Ausreise aus der DDR verbieten.

Da ich auf dem Campingplatz bei Aqaba aber nur zehn Kilometer von Saudi-Arabien entfernt bin, werde ich trotzdem mal ausprobieren, was passiert. Die Flasche Rotwein, die vom Silvesterabend noch übriggeblieben ist, verstecke ich kurz vor der Grenze am Straßenrand im Sand. Mit Alkohol im Gepäck sollte man bei den Saudis nun wirklich nicht auftauchen.

Dann der Grenzposten der Jordanier. Die Uniformierten ziehen sich mit meinem Paß in ein kleines Gebäude zurück. Als sie nach langen Minuten wieder herauskommen, erklären sie mir, daß sie mich ohne das Saudi-Visum nicht durchlassen können.

„Saudi-Visum?“ tue ich entsetzt. „Das kriege ich doch drüben an der Grenze!“

„Nein, das müssen Sie in Amman beantragen.“

„Wie weit ist es denn bis zum Saudi-Posten?“

„Zwei Kilometer.“

„Dann lasse ich das Fahrrad hier und laufe zu Fuß rüber und hole mir das Visum.“

„Nein, wenn Sie hinter diese Linie treten, sind Sie aus Jordanien ausgereist.“

Was soll’s? Es würde eh ein erfolgloser Versuch bleiben. Wenn doch schon die Jordanier wissen, daß ich das Visum brauche. Jeder braucht es. Auch Syrer, Ägypter, Libyer und die Bewohner der anderen arabischen Bruderländer. Egal ob Moslem oder nicht.

So mache ich also wieder kehrt. Und was bleibt als Trost? Das Fläschchen Rotwein. Es wird nun nicht im Wüstensand zwischen Aqaba und der Saudi-Grenze versauern müssen.

An der Ostküste der Sinai-Halbinsel radele ich hinunter zum ägyptischen Sharm el Sheikh und setze über nach Hurghada. Die Zeit drängt ein wenig, denn in vier Wochen erwartet mich mein Bruder im Jemen. Wenn er per Flieger in San’a einschwebt, möchte ich in Port Sudan zumindest schon ein Schiff gefunden haben, das mich zur jemenitischen Küste bringt. Doch durch diese Rechnung macht bereits die Polizei in Hurghada einen dicken Strich. Als ich um die Genehmigung für die Küstenroute nach Sudan bitte, weisen sie mich schroff ab. Die Nachfrage allein reicht schon fast zur Verhaftung. Militärgebiet! Seit Jahrzehnten gesperrt.

Es war also doch ein Gerücht, daß diese Route seit kurzem geöffnet ist. Ausdrücklich verbieten sie mir auf der Polizeistation, mit dem Fahrrad weiterzufahren. Ich soll den Bus nach Assuan nehmen und von dort über den Nasser-Stausee ausreisen, sagen sie. Das bringt mich aber nicht weiter. Ich will mit dem Schiff nach Jemen; ich muß am Roten Meer bleiben!

Anruf oben im Norden, in Suez: Wann gehen Fähren nach Jemen? Antwort: Es gibt keine Fähren nach Jemen, auch nicht mehr nach Port Sudan. Schiffsverbindungen gibt es nur noch nach – Saudi-Arabien!

Von Hurghada radele ich die 60 Kilometer südlich nach Port Safaga, um mich im Hafen nach einer privaten Yacht umzuschauen. Doch keine einzige ist zu sehen. Auf dem Weg zurück nach Hurghada stoppen mich die Polizisten an einem Checkpoint. Aufgeregte Stimmen tönen aus ihrer Funkanlage: „Almani? Mister Peter?“ – Unglaublich. Ich bin hier inzwischen berühmt.

„Ist das Hurghada?“ frage ich.

„Ja, Hurghada.“

Die in der Zentrale glauben, daß ich gegen ihre Weisung in das Militärgebiet eindringen will. Aber ich weiß doch selbst, daß ich wegen der vielen Checkpoints keine Chance habe. Bleibt ruhig, Leute, ich fahre doch schon wieder nordwärts! Nach turbulentem Funkgespräch scheinen sie das auch kapiert zu haben.

Am Abend schreibe ich eine Mail an meinen Bruder nach Frankfurt: „Max, das Treffen im Jemen können wir vergessen.“